8,99 €

Mehr erfahren.

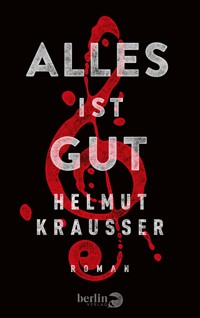

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Serge Hanowski ist Mitte dreißig und Werbetexter in einer Berliner Agentur. Er ist manisch – mit einer Prise diabolischem Feuer. Eines Nachts wartet Serge auf die letzte Bahn nach Neukölln, als er auf den Gleisen ein Centstück liegen sieht. Er weiß sofort: Das ist mein Glückscent. Aber runterspringen? Die Vernunft siegt. Serges größter Wunsch ist es, endlich seine Freundin Kati zu heiraten. Was er nicht weiß: Kati hat ein Verhältnis mit seinem Arbeitskollegen David. Doch sie entscheidet sich für ihn und eine gemeinsame Auszeit auf Malta. Die beiden kommen bei den halbseidenen Angestellten eines Online-Poker-Servers unter, was ihr Leben nicht einfacher macht. Und auch auf der Insel wird Serge von Eifersucht getrieben. Er hackt sich in Katis E-Mail-Zugang ein und beginnt in ihr Leben einzugreifen. Kati kann nur ahnen, wozu Serge in der Lage ist. Tempo, Witz und die Fallstricke einer Dreiecksbeziehung machen Helmut Kraussers neuen Roman zu einer rasanten Tragikomödie um Liebe, Entsagung – und nahrungsverweigernde Kater.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 253

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Helmut Krausser

DIE LETZTEN SCHÖNEN TAGE

Roman

Der Dank des Autors für Beratung in medizinischen Fragen geht an Dr. Elisabeth Siegmann, Bielefeld

eBook 2011

© 2011 DuMont Buchverlag, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: Zero, München

Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck

ISBN 978-3-8321-8546-6

www.dumont-buchverlag.de

BECKY

Am neunzehnten Februar, einem Freitag, ging Becky um zehn Uhr abends zu Bett, hatte sich aber den Wecker auf halb eins gestellt. Sie schlüpfte in ihre Klamotten, ärgerte sich über das Rascheln ihres Anoraks, huschte durchs Wohnzimmer und verließ das Grundstück über die Terrasse, durch den Garten. Cyberjack wollte was losmachen, und Ryan wollte auch da sein. Becky mochte Cyberjack, er hatte einen irrsinnig reichen Vater und dementsprechend immer Knete. Cyberjack war in Behandlung gewesen, weil er schlechte Noten bekam und acht Stunden am Tag vor dem Computer hockte, World of Warcraft. Jetzt hatten sie eine Zeitschaltuhr angebracht, er durfte nur noch maximal eine Stunde pro Tag spielen, verlor alle Highscores und suchte sich einen Freund, ausgerechnet Ryan, der ein bißchen unheimlich wirkte, leptosomer Gothic-Typ, der immer fror, sogar im Sommer, und einen schwarzen Ledermantel trug, wie die Freaks von der Columbine. Damit wollte er Beachtung schinden und wirkte doch irgendwie lächerlich – und erst seit er die Freundschaft von Cyberjack gewonnen hatte, war sein Ansehen an der Schule leicht gestiegen. Cyberjack konnte man vieles nachsagen, nur Geiz nicht, er konnte mit der Kohle seines Daddys überall und jederzeit Party machen. Gut sah er nicht aus, aber es ging. Becky mochte ihn wegen seines krassen Humors, vor dem nichts sicher war. Sie lief durch den schwach beleuchteten Oriole-Park nach Osten, es war nicht besonders kalt für Ende Februar. Die Jungs warteten unten am Bahndamm Merton/Yongestreet, tranken Becks Lemon und rauchten, aber nur normale Selbstgedrehte, ohne Scheiß.

Komm heute Nacht, hatten sie gesagt, wir machen was und brauchen dich zum Schmierestehn. Becky genoß es, daß beide Jungs in sie verliebt waren oder wenigstens so taten und sich ihretwegen manchmal in die Haare kriegten, auf freundschaftliche Art, nicht grob, nicht ernst. Sie wußte um ihre Schönheit und war froh, daß sie zwei Jahre älter aussah, als sie war, ansonsten hätten sich die beiden sicher nicht mit ihr abgegeben. Gleichaltrige Jungs fand sie langweilig und unreif. Ryan drückte ihr ein Bier in die Hand und fragte, ob er ihr eine drehen solle. Becky lehnte ab. Sie hatte einmal einen Zug genommen und ihr war schlecht geworden, das genügte. Ich dreh dir ne ganz Dünne. Das entspannt. Ryan gab nicht auf, aber Becky blieb bei ihrem Nein. Was habt ihr vor? Cyberjack zeigte auf seinen Rucksack. Mein Dad sagt, ich soll ins Freie, an die frische Luft, also tu ich ihm den Gefallen, ne? Er hatte die Eigenart, an viele Sätze dieses Ne? anzuhängen, auch wenn es gar keinen Sinn ergab. Ryan war definitiv der intelligentere von den beiden (manchmal trug er ein Kafka-T-Shirt), aber auch der häßlichere. Er gehörte zu jener Sorte, die sich eher noch etwas häßlicher machen, als die Natur es für sie vorgesehen hat, mit weißer Schminke und Kajalstift, und seine Eltern schienen nichts dagegenzuhaben, daß er sich schon drei Piercings hatte stechen lassen. Cyberjack schwenkte den Rucksack mit beiden Armen über seinem Kopf, und ein paar Dosen fielen raus. Spraydosen. Alles klar, meinte Becky, was wollt ihr denn verschönern?

Wir haben gedacht, einen Waggon hier, ne? Cyberjack kicherte. Aber das ist ja nichts Besonderes, ne? Da ham wir uns gedacht, muß cooler sein, die Action. Und um ehrlich zu sein, ne? Ich bin kein Künstler, also nicht mit Bildern, ne? Klare Worte sind eher mein Fall. Biste dabei?

Wobei? fragte Becky.

Biste dabei oder nicht? Geht drum, dabei zu sein. Oder halt nicht.

Was habt ihr denn vor?

Eigentlich würd ich dich gerne mal poppen, sagte Cyberjack, das hab ich vor. Aber das willste ja momentan grad gar nicht, ne? Becky gab keine Antwort, seufzte nur angenervt, obwohl sein krasser Humor ihr nicht mißfiel und sie zu einem Zungenkuß sogar bereit gewesen wäre.

Also mach ich was anderes. Komm mit, wir rocken die Schule!

Ryan sah den Zeitpunkt gekommen, bei Becky zu punkten, er legte Cyberjack die Hand auf die Schulter, als ob er ihn bändigen wolle.

Wir sprayen was an die Mauer vorm Eingang von der Yorkland. Daß jeder morgen früh die Botschaft schwarz auf beige nachlesen kann.

Wasn für ne Botschaft?

Es schien, als habe Cyberjack noch keine Ahnung, welche Botschaft er an die Schulmauer sprayen wollte. Irgendwas Krasses. Nieder mit der Yorkland! zischte Ryan, Nonnen wollen postmortalen Gruppensex mit Jesus! Und die Flaschenhälse klirrten aneinander. Becky merkte, daß die Jungs schon betrunken waren, und Cyberjack leerte seine zweite Flasche auf ex. Und rülpste laut.

Willste mal mein’ Schwanz sehen?

Bestimmt nich.

Woher willstn das wissen, wennde ihn noch nie gesehen hast?

Er drehte sich um, ging zwei Schritte und öffnete seinen Reißverschluß, pisste gegen den Zug, der auf dem Abstellgleis stand. Becky sah in eine andere Richtung, obwohl das Geräusch des Urinstrahls ihr auf gewisse Weise imponierte. Sie wünschte sich manchmal, beim Pinkeln nicht in die Hocke gehen zu müssen. Im Stehen einen solchen Schwall abzulassen, dabei zu singen, das mußte grooven. Und es war doch ein wenig kalt jetzt, Dampf kroch am Waggon empor. Ryan trat nah an sie heran und entschuldigte sich für das Verhalten seines Freundes, das er prollig nannte. Becky überlegte sich, ob Ryan vielleicht ein ganz netter Kerl war, der unter Wert gehandelt wurde. Man müßte ihn dazu bringen, sich die Farbe aus dem Gesicht zu kratzen. Dachte sie. Darunter ist er bestimmt ein ganz anderer Mensch. Cyberjack war fertig und drehte sich um. Becky?

Ja?

Sie sah, daß sein Hosenstall offen stand und etwas vor ihm her baumelte, das in enormer Geschwindigkeit anschwoll. Neulich, als Ryan sein Macbook dabeihatte, hatte Becky mit den Jungs auf youporn.com ein paar Clips angesehen, hatte einen ersten Einblick gewonnen, was Männer mit Frauen so anstellen. Cyberjacks Erektion war die erste, die ihr live vor Augen kam. Ryan schien die Sache peinlich zu werden, er nahm Becky in den Arm und küßte sie auf den Mund. Sie drückte ihn weg.

Hör mal, Kleines, hechelte Cyberjack, hörbar erregt von seinem krassen Humor, du willst doch keine doofe Nuß sein, oder? Ne?

Schieb das Teil mal wieder ein, der ist häßlich! Hörte Becky sich sagen und wunderte sich, daß Ryan sie immer noch festhielt, an ihrem Hals leckte.

Der ist nicht häßlich, Baby, was sagstn du für Zeug? Häßlich? Paß uff, ich geb dir fünfzig Steine, wenn du ihn mal küßt. Da holst du dir keine Krankheit von.

Ryan leckte ihr den Hals, aber das nahm sie wie eine Nebenwirkung wahr, sie starrte, obwohl sie es nicht wollte, auf Cyberjacks erigierten Penis, der vor ihrem Gesicht wippte und immer größer zu werden schien. Immer wippiger, falls es das Wort gab. Plötzlich stolperte sie und landete im Schnee, Ryan hatte ihr ein Bein gestellt, der alberne Idiot. Wie blöd er jetzt lachte.

JULE UND LISBETH

Wegen der Thrombosen, die man sich auf langen Flugreisen in der Holzklasse zuziehen kann, hatte Jule sowohl für Lisbeth wie für sich selbst Kompressionsstrümpfe besorgt. Lisbeth ging nach fünf Stunden auf die Toilette, um die Dinger loszuwerden. Ansonsten gab es keine besonderen Vorkommnisse an Bord. Die Frauen, beide Lehrerinnen an derselben Oberschule, beide seit letztem Juni pensioniert, machten zum ersten Mal gemeinsam Urlaub, obwohl sie sich lange schon kannten und schätzten. Zwei Wochen quer durch Florida – David hatte die Idee gehabt (Hast du keine Freundin, die dich begleitet?) –, und Lisbeth war begeistert gewesen, viel mehr als Jule selbst. Ohne Lisbeths sofortige und euphorische Zusage hätte Jule die Reise nie angetreten, sie wäre, und sei es im letzten Moment noch, zu Hause geblieben, aus zu viel Furcht vor den Unwägbarkeiten des fremden Landes. Johnson überließ sie ihrem Sohn nur mit viel Bauchschmerzen zur Pflege. Zwei lange Wochen. Jule konnte unermüdlich darüber palavern, wie negativ sich eine solche Zeitspanne auf die Psyche eines Katers auswirken müsse, dessen Welt sechzig Quadratmeter maß, der außer seinem Frauchen nie eine andere Vertrauensperson besessen hatte. Und David war doch ein Fremder. Lisbeth ging das auf die Nerven, erst hörte sie einfach nicht mehr hin, zuletzt verbot sie der Freundin das Thema sogar. Allein schon das Wort Frauchen klang in Lisbeths Ohren unerträglich. Sie selbst hatte sich, seit sie auf eigenen Beinen stand, nie von irgendwem abhängig gemacht, worüber sie nun heilfroh war. Obwohl das ja nie aus bewußt getroffenen Entscheidungen resultierte, eher aus einer zufälligen Abfolge früh schon gescheiterter Beziehungen. Lisbeth sah selbst jetzt noch, mit sechsundsechzig Jahren, blendend aus, war mit der Figur einer jungen Frau gesegnet, und die wenigen Falten, die sie am Morgen, wenn sie vor dem Badezimmerspiegel stand, anzuzischen pflegte, verliehen ihrem Gesicht etwas Putziges, dem auch noch so viel Zeit nichts anhaben konnte.

Jule hingegen, Witwe und zweifache Mutter, hatte zeitlebens wenig Wert auf ihre äußere Erscheinung gelegt. Sie stand zu ihrem grauen Haar, ihrer fleckigen Haut, trug bequeme Schuhe und Kleidung in gedeckten Farben. Neben der ingwerblonden, braun gebrannten Lisbeth kam sie sich oft verlebt vor, fand das aber so natürlich, daß sie etwaige Gegenmaßnahmen als albern und eitel verurteilte. Während des Fluges plagte Jule die Angst, nicht ins Land gelassen zu werden, nur weil sie vor etlichen Jahrzehnten einmal Mitglied in einem marxistischen Studentenbund gewesen war. In der Zeitung hatte sie jüngst gelesen, daß dem ehemaligen Vizevorsitzenden des SDS die Einreise in die USA verweigert wurde, dabei war die Rede von einem schon achtzig Jahre alten Menschen. Lisbeth gegenüber erwähnte sie von all dem kein Wort, was hätte es auch genutzt? Dennoch fühlte sich Jule sehr unbehaglich, und als der Beamte am Schalter sie durchwinkte, ohne ihren Paß genauer zu begutachten, fiel ihr eine Zentnerlast von den Schultern. Endlich konnte sie der Freundin erzählen, was sie so bedrückt hatte. Lisbeth, ein ganz und gar unpolitischer Mensch, schüttelte nur den Kopf und meinte, Jule hätte mal wieder übertrieben, sie fügte hinzu: gnadenlos. Was immer das Wort an dieser Stelle bedeuten mochte.

Nach der Gepäckausgabe gingen die beiden zum Parkhaus, wo ihnen der Schlüssel des Mietwagens ausgehändigt wurde, ein bordeauxroter, viertüriger Dodge Caravan. Sie hatten etwas nicht zu Großes, aber Bulliges, Kompaktes bestellt, in dem man sich sicher fühlen konnte. Jule, die eine Automatikschaltung bereits gewohnt war, übernahm das Steuer. Sie fuhren direkt zum Hotel, hielten nur kurz bei einem Kiosk an, um Getränke zu kaufen, Orangensaft für Jule, stilles Wasser für Lisbeth. Sie wollten sparsam sein und keine Minibarpreise bezahlen. Es war später Nachmittag in Miami, das Thermometer zeigte 23 Grad und der Himmel kaum ein Wölkchen. Ruhig, fast spiegelglatt und blaugrün, wie im Prospekt, lag das Meer vor der Stadt. Die Frauen blinzelten der Sonne entgegen, freuten sich am Gleißen und Glitzern der Lichter auf dem Wasser. Eben hatten sie noch gefroren, im härtesten Berliner Winter seit 1978, jetzt sahen sie einander zufrieden an, als habe sich die Reise mit jenem Anblick allein schon gelohnt.

Das Dezerland Beach Hotel fand sich etwas nördlich der City, in der 87. Straße, und entsprach in etwa dem, was man sich aufgrund der Fotos hatte erhoffen dürfen. Es gab einen Swimmingpool, ein Fitneßcenter und zwei Tennisplätze. Das Zimmer lag im sechsten Stock, was Ruhe und Insektenfreiheit verhieß. Die Betten waren sogar überaus bequem, und zwei Flaschen stilles Wasser gab es als Geschenk des Hauses. Jule bestellte einen Weckruf für acht Uhr morgens. In stiller Vorfreude auf das Frühstücksbuffet aß sie einen halben Apfel, den sie sich aufgehoben hatte, und überlegte sogar, die Tüte Chips aus der Minibar zu öffnen, so viel Appetit verspürte sie plötzlich. Aber zu schlafen, mit dem Jetlag fertig zu werden, war wichtiger. Nacheinander gingen die Frauen ins Bad, um Zähne zu putzen. Beide waren nicht wirklich müde, nur körperlich erschöpft, verspannt. Sie suchten ihre Aufgedrehtheit voreinander zu verbergen, in der Annahme, der jeweils anderen könne zu viel Wepsigkeit auf die Nerven fallen. Sie schalteten den Fernseher ein, nicht, um etwas anzusehen, eher um das Angebot zu begutachten, und zappten quer durch die ersten achtzig Kanäle, dann löschte Lisbeth das Licht und wünschte guten Schlaf. Kurz griff sie Jule mit zwei Fingern ins Haar und drückte ihr einen Kuß auf die Stirn. Bis auf das leise, kaum wahrnehmbare Surren der Klimaanlage herrschte Stille. Nur ab und an drang ein fernes Johlen vom Strand zu ihnen herauf.

Es war das erste Mal, daß sie eine ganze Nacht im selben Bett verbrachten. Beide hatten Angst davor gehabt. Sie waren daran gewöhnt, allein zu schlafen, und während Jule grundsätzlich bei offenem Fenster schlief, hielt es Lisbeth umgekehrt, da sie beim geringsten Geräusch wach wurde. Lisbeth hatte Jule mehrmals gefragt, ob sie eventuell schnarchte, und Jule hatte ihr keine Antwort darauf geben können, sie wußte es einfach nicht. Während ihrer neun Jahre dauernden Ehe mit Richard hatte sich der nie beschwert, aber das mußte nichts heißen, denn Richard hatte, wenn er erst einmal eingeschlafen war, geschlafen wie ein Stein. Lisbeth hielt für den schlimmsten Fall teure, sehr bequeme Ohrstöpsel bereit, wie sie Leistungsschwimmerinnen benutzen. Lisbeth war nie verheiratet gewesen, noch hatte sie je ein Kind geboren. Jule blickte oft neidisch auf Lisbeths straffe Brüste und ihre immer noch vorhandene Taille. Bis ihr einfiel, daß sie keinerlei Grund besaß, neidisch zu sein, viel eher froh sein mußte, denn wer, wenn nicht zuallererst sie, durfte sich an Lisbeths gemaßregeltem Körper erfreuen? Lisbeth hingegen haderte ständig mit sich, mißtraute jedem Gramm Fett, hielt streng Diät und nahm ein paar Kohlehydrate allenfalls beim Frühstück zu sich. Glücklicherweise stellte Lisbeth an Jule weitaus weniger Anforderungen als an sich selbst. Es schien ihr völlig egal zu sein, wie viel die Freundin aß, im Gegenteil, sie freute sich über deren Appetit. Nur gewissenlosen Zuckerkonsum verurteilte sie in scharfer Form. (Zucker macht nicht nur fett, sondern alt! Verklebt das Gehirn!)

Lange lagen die beiden Frauen wach nebeneinander und versuchten, an rein gar nichts zu denken, um dem Schlaf möglichst wenig Widerstand entgegenzusetzen. Sie hörten sich gegenseitig atmen und widerstanden der Lust, jenen scheinbar so friedvollen Atem für Worte zu verwenden, obgleich sich hinter dem Atem allerhand Gedanken bereit machten. Stets war zwischen ihnen alles Wesentliche wortlos verlaufen, in gegenseitigem Einvernehmen.

Am Morgen wurden sie per Telefon geweckt und stellten fest, daß sie doch noch eingeschlafen waren, ja daß sie sogar ganz gut geschlafen hatten, ohne zwischendurch ins Bad zu müssen. Sie grinsten sich erleichtert an. Während Lisbeth ging, um ihre Haare zu waschen, was sie an jedem zweiten Tag tat, fuhr Jule, die morgens um Körperpflege nicht viel Aufhebens machte, mit dem Lift ins Restaurant, um schon einmal das Buffet zu begutachten. Sie nahm sich schwarzen Tee und einen Aprikosenplunder, ein wenig Rührei und Müsli mit Joghurt. Gern hätte sie auch eine Scheibe gebratenen Krustenschinken zum Rührei genommen, nahm stattdessen aber auf Lisbeths Empfinden Rücksicht. Dabei war Lisbeth noch im Bad und mit ihrer Haarpracht beschäftigt, und Jule wußte genau, daß die Zeit locker ausgereicht hätte, um sich die Scheibe Schinken unbeobachtet zu gönnen. Doch genügte allein die Vorstellung, wie eine anwesende Lisbeth mit engen Augenschlitzen auf den vor Fett glänzenden Schinken starren würde, um Jule die Freude daran zu verderben.

Während sie in ihrem Müsli stocherte, machte sie sich Gedanken darüber, ob es vielleicht übertrieben war, sich so viele Gedanken zu machen. Die Freude am Krustenschinken wäre pure Freude am Krustenschinken gewesen, nicht etwa jene böse Freude, mit der man eine Freundin hintergeht und austrickst. Jule war schon satt, als Lisbeth endlich herunterkam und sich für Milchkaffee ohne Zucker und ein Croissant ohne Füllung entschied. Und nur um Jule glücklich zu machen, genehmigte sie sich als Nachspeise, sie war ja im Urlaub, ein Stückchen Apfeltarte, zeigte ihren guten Willen, den besonderen Umständen, solche lagen zweifellos vor, Rechnung zu tragen.

Am milchweißen Strand gab es Liegen zu mieten, für zwei Dollar die Stunde. Hätten die Frauen das Gold- statt des Silberpakets gebucht, wären die Liegen im Preis inbegriffen gewesen, so aber mußten sie zahlen, bevor sie sich der Sonne auslieferten.

Sich gegenseitig den Rücken einzucremen, war eine mehr als nur angenehme Notwendigkeit, doch achteten die Frauen streng darauf, daß kein Badegast etwas von der Erotik mitbekam, die sie dabei empfanden.

Ist schön hier. Verdammt schön.

Wie im Katalog, so schön.

Ich gehe schwimmen. Kommst du mit?

Nein.

Warum nicht?

Mir wäre lieber, wenn wir beide hier einfach relaxen.

Du willst nicht ins Wasser? Warum?

Jule sagte, daß im Vorjahr, laut Wikipedia, nur ein paar Hundert Kilometer nördlich, in Smyrna Beach, die meisten Hai-Attacken weltweit verzeichnet worden seien. Und Haie seien zwar elegante und bewundernswerte Tiere, aber zu leicht machen müsse man es ihnen auch nicht.

Lisbeth reagierte mit Spott. Was für ein Urlaub wäre das denn, wenn man sich aus Angst vor Haien um den Spaß brächte, im Meer zu baden? Wie um Jule zu brüskieren, lief sie zum Wasser, tauchte ihre Füße in die Gischt, schaufelte etliche Liter Atlantik auf ihre Brust, bevor sie sich der noch zahmen Brandung überließ und hinausschwamm.

Natürlich passierte nichts, denn Jule hatte die Hai-Attacken ja explizit erwähnt, und ein Unglück trifft immer nur jene, die nicht damit rechnen. Jule war dem Aberglauben verfallen, dem Tod niedere menschliche Züge zu verleihen, Boshaftigkeit zu unterstellen. Sie suchte ihn zu beschwichtigen, mit seiner Eitelkeit zu bestechen, als sei er nur an Opfern interessiert, die er mit sich überrumpeln konnte.

Am Abend, als die Freundinnen an der grellbunt beleuchteten Strandbar Cocktails orderten, entspann sich ein Dialog, der weit über das gewöhnliche Urlaubspalaver hinausging.

Wollen wir beide nicht zusammenziehen?

Fragte Lisbeth.

Ja. Das liegt nahe.

Sagte Jule.

Und an Weihnachten? Sind wir dann auch ein Paar?

Wenn wir ein Paar sind, warum nicht an Weihnachten?

Wirst dus deinen Söhnen sagen?

Nein.

Warum nicht?

Das verwirrt sie bloß.

So wichtig sind wir also nicht?

Wir sind zu bald tot, um wichtig zu sein.

Du gehst mir auf die Nerven, Jule.

Entschuldigung.

Nach drei Tagen Miami fuhren sie in den Süden des Landes. In den Everglades unternahmen sie die kaum vermeidbare Tour mit dem Luftpropellerboot. Jule hatte sich bei Google erkundigt, ob es bei diesen Exkursionen zu Unfällen kommen konnte. Und tatsächlich war im letzten Jahr ein Boot in den Sümpfen manövrierunfähig liegen geblieben, die Ausflügler hatten stundenlang wie auf dem Präsentierteller gelegen, ohne Waffen und Funknetz, und es war unfaßbares Glück gewesen, daß die Alligatoren gerade keinen Appetit gehabt hatten. Jule verlor daraufhin den Großteil ihrer Angst, denn wieder einmal hatte sie den möglichen Tod durch ihre Recherche aller Pointen und Überraschungsmomente beraubt. Die Paarungszeit der Gators begann, wie ihr der Hotelmanager erklärte, erst im April. Dann könne es schon vorkommen, daß sich ein Tier in die Zivilisation verirre. Weswegen man nie nach Einbruch der Dämmerung baden gehen solle.

Sie meinen – im Swimmingpool?

Im Swimmingpool nicht – und woanders gleich gar nicht.

Das ist ja ein wildes Land hier, meinte Jule, und der Hotelmanager, ein stiernackiger Mensch mit feistem Bauch, lachte zustimmend. Lisbeth schlug vor, die gottverdammten Biester einfach auszurotten. Eßbar seien sie ja und sogar schmackhaft. Beim abendlichen Barbecue hatte Lisbeth ein Stückchen Alligatorenfleisch probiert, mit der Begründung, daß, falls ihr etwas zustoßen würde, sie wenigstens als Erste zugebissen haben wollte. Jule hingegen versagte sich den angeblichen Genuß. Nicht etwa, weil es sie davor ekelte. Ihr Verzicht gründete auf einem imaginären und stillschweigenden Abkommen zwischen sich und dem archaischen Getier. Ich esse euch nicht, eßt ihr mich bitte auch nicht. Lisbeth hätte, fürchtete Jule, für eine solche Argumentation wenig Verständnis gezeigt, hätte dergleichen als kindlichen Schwachsinn abgetan.

Am siebten Februar fuhren sie nach Key West, in die äußerste südwestliche Ecke des Landes, wo Hemingway ein Haus besessen und etliche seiner Romane geschrieben hatte. Lisbeth hatte nie etwas von Hemingway gelesen, aus dem Glauben heraus, es handle sich dabei um Männerliteratur. Jule hatte einiges von Hemingway gelesen und auch gemocht, aber das war lange her und sie konnte sich an fast nichts mehr erinnern. Die Straße nach Key West führte über Hunderte von Brücken, die kleine und kleinste Inseln miteinander verbanden – schwebender Beton über smaragdgrünem Wasser –, eine der zauberhaftesten Strecken, fand Jule, die man sich vorstellen könne.

Irgendwas war mit dem Kater nicht in Ordnung. Das spürte sie, auch wenn sie nicht an Telepathie glaubte. Natürlich war mit dem Kater etwas nicht in Ordnung. Er war allein mit einem ihm kaum bekannten Menschen. Und mit Jule war auch etwas nicht in Ordnung. Sie war ohne Johnson unterwegs. Das war alles. Und lächerlich genug. Eigentlich.

Was hast du?

Ich muß dauernd an Johnson denken. Ob es ihm gut geht?

Frag doch einfach deinen Sohn.

Ich will ihn nicht dauernd anrufen. Außerdem würde er auf jeden Fall sagen, daß es ihm gut geht. Ich kenn ihn. Er würde mich anlügen.

Sag ihm, er soll ein Foto von Johnson machen und es dir über Handy schicken.

Ach, komm! Auf was für Ideen du kommst.

Jule meinte das gar nicht abfällig, sondern bewundernd. Auch wenn die Idee nicht umzusetzen war – David wäre zu Recht beleidigt gewesen über eine solche Demonstration fehlenden Vertrauens. Obwohl – sie dachte erneut nach –, man mußte das nur richtig verpacken.

Ich habe vergessen, ein Bild von Johnson mitzunehmen. Kannst du bitte eins mit dem Handy machen und mir schicken? Er fehlt mir so. Danke!

So lautete der Text der sms, die sie David schließlich sandte. Erst nach zwei Tagen kam eine Antwort.

Liebe Mutter, tut mir leid, daß ich das mit dem Katzenfoto verschwitzt habe. Im Anhang also das gewünschte Porträt, wie du siehst, hat Johnson sich an mich gewöhnt, und wir vertragen uns. Dir noch eine gute Zeit, dein David

Aber etwas war schiefgelaufen, die SMS hatte überhaupt keinen Bildanhang, vielleicht war die Datei bei der Übertragung verloren gegangen, oder Jule wußte nicht, welchen Knopf man drücken mußte, um sie aufzurufen. Die um Hilfe gebetene Lisbeth konnte auch nichts entdecken. Und nun?

Dann schreib ihm eben noch mal, meinte Lisbeth, es kann schon vorkommen, daß Bilddateien verloren gehen, wenn man sie um den halben Erdball schickt.

Lieber nicht, sagte Jule, schon die Anrede spricht Bände. Mutter nennt er mich immer dann, wenn er sich von mir genervt fühlt, sonst würde er Ma schreiben.

Du interpretierst, glaube ich, zu viel hinein in die Dinge, hör mal, Julchen, auf die Gefahr hin, daß du mich nicht mehr magst, aber – laß es damit bewenden. Wenn David sagt, daß es Johnson gut geht, wird es ihm schon gut gehen, und wenn nicht, naja. Du solltest dir deinen Urlaub nicht madig machen lassen von so was.

Jule verstand, was Lisbeth sagen wollte. Daß es bei diesem Urlaub definitiv um etwas anderes ging als um eine ältliche Katze in Berlin. Sie hatte so recht. Jule beschloß, sich keine Sorgen mehr um Johnson zu machen, nicht weiter nachzufragen, das Hier und Jetzt mit Lisbeth war wichtiger, zweifellos.

Hemingways Haus, nun Museum, erweckte in beiden Frauen Neidgefühle. So zu leben, im Paradies, und dank der eigenen Kreativität Geld noch und noch zu verdienen, berühmt zu sein, ja weltberühmt, und das zu Lebzeiten, war beneidenswert genug. Seltsam, daß sich Hemingway mit 63 Jahren erschossen hatte. Und auch irgendwie beruhigend, weil Weltruhm, Kreativität und Paradies offenbar nicht alles waren im Leben. Lisbeth wollte wissen, warum genau sich Hemingway erschossen hatte, aber Jule wußte es nicht und schlug Angst vor dem Alter vor.

Dann müßten wir uns ja auch schon längst erschossen haben, sagte Lisbeth. Was für ein eitler Geck!

Wir sind eben unbedeutend, meinte Jule, wenn man so unbedeutend ist wie wir, kann man ruhig weiterleben, es stört keinen.

Ich finde mich nicht unbedeutend, antwortete Lisbeth. Ich hoffe doch sehr, daß ich dir was bedeute. Ich würde gerne noch zwanzig Jahre mit dir verbringen, wenn dir das recht ist.

Jule nahm die Freundin gerührt in die Arme. Lisbeth mochte das nicht und entzog sich der Zuneigungsgeste, wie fast immer in der Öffentlichkeit.

Am neunten Februar fuhren die Frauen auf der Küstenstraße nach Norden, nach Naples, einem blassen Badeort, der außer sauberen Stränden, Golfplätzen und überteuerten Shopping- Malls recht wenig zu bieten hatte. Die pittoresken Wasserkanäle am Rande der Straßen, na gut, die konnte man erwähnen, und ein paar Vergnügungsparks für Kinder. Das Fishing Pier ragte dreihundert Meter weit ins Meer hinaus, zweihundert hätten es genauso getan. Angeblich lebten hier sehr viele Millionäre. Und deutsche Rentner. Tatsächlich gab es etliche Luxusvillen zu bewundern, aber das kulturelle Angebot schien mau. Die Konzerte in der örtlichen Philharmonie – eine solche hatte man in Berlin auch, und ganz sicher von höherem Niveau. Vor lauter Langeweile besuchten Jule und Lisbeth tagsüber den botanischen Garten, und am Abend sahen sie sich im Cineplex einen Film an, A Single Man, in dem es um die Trauer eines homosexuellen mittelalten Mannes ging, dessen noch jugendlicher Partner vor Monaten verstorben war, und der nun, weil er darüber nicht hinwegkommt, seinen Selbstmord plant. Stattdessen kommt ein neuer, noch jüngerer Mann daher, der mittelalte Mann erleidet aber prompt einen Herzinfarkt und Ende Film.

Gekünstelter Unfug, meinte Jule. Sowohl sie als auch Lisbeth waren enttäuscht, weil sie beide Julianne Moore toll fanden, die – vom Filmplakat als Hauptdarstellerin angekündigt – im Film dann aber gerade mal fünf Minuten zu sehen war.

Während sie darüber redeten, bei einem Glas Wein an der Bar des Edgewater Beach Hotels, milderten sie ihr strenges Urteil etwas ab und gaben zu, daß sie einfach nicht mit einer homoerotischen Geschichte gerechnet hatten. Erst im Nachhinein identifizierten sie sich selbst mit der Rolle jenes mittelalten Mannes, stellten sich vor, wie es wäre, einen geliebten Partner zu verlieren, wenn man nicht mehr den Mut und die Kraft für einen Neuanfang besitzt. Das ist schon sehr rührend, sagte Jule, und folgerichtig. Ja, gab Lisbeth zu, aber den Herzinfarkt hat der Drehbuchautor nur erfunden, damit es kein triviales Happy End gibt. Dabei sind Happy Ends gar nicht trivial, im Gegenteil, in der Realität sieht es doch einfach meist so aus, daß der Mensch am Leben hängt und weitermacht, irgendwie. Auch wenn die neue Liebe nur noch ein flauer Abklatsch der alten ist. Eben das habe sie gestört. Der Herzinfarkt des Hauptdarstellers verhindere eine gewisse natürliche und sehr menschliche Erbärmlichkeit des Immer-Weiter-Wollens, wirke wie ein Kunstgriff aus der Oper. Ausgedacht, von oben aufgepropft und gekünstelt. Am Ende viel trivialer als ein vermeintliches Happy End. Denn, erklärte sie, in einer solchen Situation wie der, in der sich der mittelalte Mann befinde, habe der Tod nun einmal nichts Tragisches an sich, viel mehr etwas Erlösendes, das der verlorenen Liebe ein Denkmal setzt, sie gar noch verklärt und in Bernstein gießt. Das Ergebnis wolle europäischer Kunstfilm sein und sei doch zutiefst Amerika.

Jule hatte Lisbeth selten so viel am Stück reden hören und wünschte nun, öfter mit ihr ins Kino gegangen zu sein, so erhellend fand sie ihre Analyse, definitiv bereichender, als der Film gewesen war. Das zweite Glas Wein hatte sie schon etwas betrunken gemacht, und sie dachte sich nicht viel dabei, als sie Lisbeth fragte, was sie denn machen würde, gesetzt den Fall – Jule brachte den Satz nicht zu Ende, aber Lisbeth erriet den Schluß auch so.

Daß du stirbst?

Jule nickte.

Dann such ich mir ein Hochhaus, stehe da oben ganz lange, überlege mir zu springen und werde nicht springen. Weißgott, nein. Ich würde an meinem letzten Rest Leben hängen und alles tun, um dich zu vergessen.

Ernsthaft? Jule hoffte auf einen Scherz.

Tut mir leid. Ich finde das Leben einfach zu grandios, um es, aus welchem Grund auch immer, vor der Zeit zu beenden. Ich würde weiterleben wollen, wie beschissen die Begleitumstände auch immer wären. Schockiert dich das?

Ein bißchen, gab Jule zu. Obwohl sie innerlich erleichtert war, denn sie hatte stets befürchtet, als Erste zu sterben und Lisbeth damit unter eine Art Zugzwang zu setzen. Genau genommen hatte sie sogar gehofft, als Erste zu sterben, und wenn sie nun darüber nachdachte, kam es ihr eigensüchtig vor, sich so aus jeglicher Verantwortung zu stehlen.

Aber du liebst mich noch?

Selbstverständlich. Denn du bist da.

Aber wenn ich nicht mehr da bin, liebst du mich nicht mehr?

Dann ist doch nichts mehr da, was ich lieben kann.

Das klang so einfach, so selbstverständlich. Und grausam.

Jule schätzte an ihrer Freundin, daß und wie sie die Dinge klar und sachlich benannte. Dennoch hätte sie sich während des Urlaubs ein wenig Romantik gewünscht.

Bedeutet das, du würdest dir noch eine andere Liebe suchen?

Ja doch. Du nicht?

Jule schüttelte schwach den Kopf. Suchen – nein. Vielleicht auf mich zukommen lassen. Nach einer gewissen Zeit. Das ist doch nicht wie bei einem kaputten Fernseher, den man gleich durch einen neuen ersetzt.

Nein? In unserem Alter kommt nicht mehr einfach was auf einen zu. Lisbeth nahm einen tiefen Schluck Wein. Laut Statistik lebe ich noch circa fünfzehn Jahre. Ich würde nicht allein sein wollen. Du würdest nicht wollen, daß ich dich vergesse. Aber wenn du tot bist, bist du tot und spürst nicht mehr, ob sich jemand an dich erinnert. Das ist nun einmal so, und es ist gut. Tot sein heißt zufrieden sein.

Seien wir froh, daß wir einander haben, flüsterte Jule und nahm Lisbeth in den Arm. Es fiel ihr schwer zu ertragen, was sie eben gehört hatte. Eben weil es so logisch war, kaltherzig. Anders als Lisbeth hielt sie ein Leben im Jenseits in irgendeiner Form für möglich, doch schämte sie sich, diesen Standpunkt lauthals zu vertreten. Etwas für möglich zu halten, bedeutet ja noch nicht, daß es wahrscheinlich ist. Jule hielt sich einfach nur Optionen offen. Aber wenn es ein Jenseits gab, dann sicher auch für jene, die vorher nicht daran geglaubt hatten, ansonsten man einen eitlen Gott voraussetzen müßte, der Menschen aussortiert, je nachdem, ob sie diesen Gott zu Lebzeiten verehrt hatten oder nicht. Eine solch rachsüchtige, leicht zu beleidigende Gottheit hätte selbst Jule abgelehnt. Wobei die Frage blieb, ob sich rachsüchtige Gottheiten einfach so ablehnen lassen. All das dachte Jule im Stillen für sich. Hätte sie es laut geäußert, wäre vielleicht manches anders gekommen.

Lisbeth war Lehrerin für Biologie und Chemie gewesen, dementsprechend neigte sie dazu, das Leben als langen Verdauungs- und Verwesungsprozeß zu betrachten, dem man entgegentreten muß, um vor sich selbst Würde zu bewahren. Es ging nicht darum, den Kampf gegen den Tod zu gewinnen, das würde frühestens in etlichen Jahrzehnten ein Thema werden. Aber dem Leben einen gewissen Mehrwert abzuluchsen, nicht einfach lethargisch unterzugehen, schien ihr die einzige sinn- und stilvolle Haltung dem eigenen Körper gegenüber. Sofern man gerne lebt, jeden Tag als Geschenk und potenzielles Fest begreift.

Jules Fächer waren Erdkunde und Geschichte gewesen, von daher sah sie die Welt immer ein wenig von oben herab, als lange Folge gescheiterter Utopien, zerfallender Reiche und hingemordeter Individuen. Ohne daß es ihr bewußt war, ohne daß sie es ausdrücklich und bei jeder Gelegenheit propagiert hätte, trug sie den Gedanken von der Vergeblichkeit allen menschlichen Strebens wie einen Leitstern vor sich her. (Oder wie der Esel die Möhre! Hätte Lisbeth spitz dazwischengezischelt.) Daß sich so unterschiedliche Naturen wie Jule und Lisbeth gut vertrugen, lag daran, daß sie selten Grundsatzdebatten führten, einander einfach akzeptierten, wie sie waren. Beide wußten, daß man jung – und dominant – sein muß, wenn man sich jemanden noch zurechtschnitzen will. Jule erblickte in Lisbeth sogar eine erfrischende Ergänzung zu sich selbst, eine willkommene zweite Meinung, eine inspirierende Provokation.

Lisbeth sah das umgekehrt nicht so. Ganz und gar nicht. Jule war für sie, bei aller Wertschätzung und Liebe, eine recht fade Person, die nie viel sagte, aus Angst, Widerspruch zu ernten, die kaum Ideen vortrug, noch Leidenschaft entwickelte, in keinerlei Hinsicht, die sich mit einem Leben als Schatten zufriedengab und beim Frühstück die Mettwurst auf ihrem Brötchen unter sorgfältig drapierten Gurkenscheiben zu verstecken suchte. Halt! Eine Leidenschaft besaß Jule ja doch, das war jene, ständig darüber nachzudenken, welches Gefahrenpotenzial ihr (oder ihrem anstrengenden Kater) drohte, ob von Thrombosen, Einwanderungsbehörden, Alligatoren oder Haien. Nur die konkreteste Gefahr, nämlich die Mettwurst auf ihrem Brötchen, ignorierte sie geflissentlich. Lisbeth hatte sich längst damit abgefunden, sie wußte, daß Jule sich nicht mehr ändern würde. Lisbeth neigte manchmal zu einer gewissen Zickigkeit, mit der sie im Leben schon einige Freunde verprellt hatte. Sie war aus Schaden klug geworden und zwang sich seither dazu, Kritik nicht mehr akustisch zu äußern, allenfalls mimisch und gestisch. So konnte man sich immer noch auf ein Mißverständnis, eine Fehlinterpretation herausreden für den allzu häufigen Fall, daß der Zorn sich schnell verflüchtigte, weil der Anlaß gar zu gering war.

Heute war einiges anders als sonst. Die Frauen saßen nun schon über eine Woche Tag und Nacht beisammen, länger als jemals zuvor – und die an Körperfett so arme Lisbeth hatten zwei Gläser Wein bereits betrunken gemacht.

Krieg das jetzt nicht in den falschen Hals. Aber du gehst mir grad auf den Zeiger. Tierisch.

Ich hab doch gar nichts gesagt.

Ja eben. Ich mag nicht in der Öffentlichkeit kuscheln, das weißt du. Stattdessen hängst du dich ständig an meinen Hals, wie ein Kind. Statt mal ein vernünftiges Gespräch zu führen.

Wir sind hier in einer Bar … Wollte Jule sich verteidigen, aber der Schock saß zu tief, und sie schwieg, wodurch Lisbeth noch mehr in Rage geriet.

Wenn von dir mal was Originelles kommt, dann sind es Scheiß-Thrombosestrümpfe, und wenn du mal was sagst, dann über Google-Statistiken von Hai-Attacken und Propellerbootunfällen und über die Formkrise deines kastrierten uralten Katzenviehs.