12,99 €

Mehr erfahren.

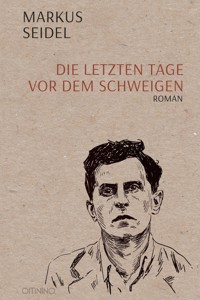

- Herausgeber: Omnino Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ludwig Wittgenstein, Philosoph von Weltrang und Eigenbrötler zugleich, nahezu ausnahmslos unglücklich, neurotisch und seit seiner Kindheit ein Außenseiter, weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Zunehmend auf Hilfe angewiesen, verbringt er die letzten Monate seines Lebens im Haus seines Arztes Dr. Edward Bevan in Cambridge. Hier ist er entgegen seinen Befürchtungen ungemein produktiv und verfasst mehr als die Hälfte seiner Überlegungen „Über Gewissheit“. In Gesprächen mit Mrs. Bevan, der Frau des Arztes, und vor allem mit Raymond, einem 17-jährigen Jungen aus der Nachbarschaft, der in den letzten Tagen zu Wittgensteins Begleiter wird und den Philosophen immer wieder herausfordert, lässt Wittgenstein die Vergangenheit Revue passieren. Dabei geht es um seine Jugend in Wien, die Jahre als Student in Cambridge und später als Dorfschullehrer, die Mühen als Architekt für das Haus seiner Schwester, die Zeit als Professor und seine homosexuellen Beziehungen. Markus Seidel ist ein melancholisches Meisterwerk gelungen, das ohne Pomp auskommt und Wittgenstein, weit mehr als jede Biografie, als Menschen zeichnet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 227

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Die letzten Tage vor dem Schweigen

Die Welt des Glücklichen ist eine andere als die des Unglücklichen.

Ludwig Wittgenstein

Impressum

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN: 978-3-95894-287-5 (Print) 978-3-95894-288-2 (eBook)

© Copyright: Omnino Verlag, Berlin / 2024

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.Coverabb.: https://www.shutterstock.com/g/Natata

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Quellen

1

Montag, 23. April 1951

Bis eben war es ruhig gewesen im Haus, sodass er gedacht hatte, dass er ganz allein sei. Er liebte diese Stille, und manchmal lauschte er lange in sie hinein. In diesem Moment jedoch hörte er jemanden die Treppe heraufkommen. Der Rhythmus der Schritte auf den hölzernen Stufen war ein anderer als der, den er kannte, was ihn sofort irritierte.

Die Ruhe der letzten Stunden, die ihn wie ein warmer Mantel eingehüllt hatte, schien nunmehr gefährdet, und er rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Er wollte mit niemandem reden, ihn verlangte nach nichts, außer nach Stille, Schweigen und Arbeiten. Er hatte keinen Hunger, keinen Durst und keine Langeweile, und er hatte auch nichts auf dem Herzen. Aber der, der da auf dem Weg zu ihm war (zu wem sonst konnte er schon wollen?), riss ihn jetzt aus allen Gedanken. Er legte den Stift beiseite und schaute in unfroher Erwartung zur Tür.

Es war vier Uhr am Nachmittag, draußen regnete es seit Stunden ohne Pause und der Wind pfiff, außerdem war es lausig kalt und die Sonne hatte sich den ganzen Tag nicht blicken lassen.

Ludwig Wittgenstein – kurzer krauser Haarschopf mit Seitenscheitel, schmales Gesicht mit einem scharfen, strengen Adlerblick, auch jetzt noch, in seinem 62. Lebensjahr, und mit einem Meter siebzig eher klein von Statur – saß an dem winzigen Tisch seines winzigen Zimmers und schrieb seit den frühen Nachmittagsstunden. Schon am Vormittag hatte er gearbeitet, war aber bald zu erschöpft und hoffte, später noch etwas zustande zu bringen.

Seit etwa zwei Monaten war er wieder in der Lage zu arbeiten, ja es schien, als hätte sich ein Vorhang aufgezogen, der ihm plötzlich freie Sicht gewährte und für Klarheit der Gedanken sorgte. In den letzten Wochen hatte er so viel geschrieben wie selten zuvor. Manchmal kam er mit dem Notieren seiner Gedanken kaum nach und wünschte sich dann, jemanden zum Diktieren zu haben. Zwar litt er nach wie vor regelmäßig unter Schwächeanfällen, wie auch an diesem Tag, aber abgesehen davon ging es ihm erstaunlich gut. Seine Freunde kamen regelmäßig vorbei, und noch vor ein paar Wochen hatte er daran gedacht, nach London zu fahren, um einen von ihnen zu besuchen. Allerdings wurde schließlich nichts daraus, sein Zustand hatte sich verschlechtert und ließ diese Reise nicht mehr zu.

Bis Ende Februar war deshalb an wirkliches Arbeiten nicht zu denken gewesen, er wurde schnell müde, alles kam nur tröpfchenweise und ohne jeden Zug und Fluss. Es waren fast allesamt fahle, unnütze Tage, die nicht vergehen wollten, die er irgendwie abbummeln und herumbringen musste. Tage, an denen er nicht mehr war als eine einzige Zumutung – für sich und für andere. Die Sinnlosigkeit und die Leere seines Daseins übermannten ihn in dieser Zeit und nahmen ihm schon morgens jeden Schwung und jede Lust zu leben. Zum Selbstmord aber fehlte doch der letzte Wille und wäre angesichts der Umstände geradezu lächerlich, denn der Tod war ohnehin schon in Sichtweite. Er würde den Weg bloß abkürzen.

Er schrieb dann eigentlich nur noch aus einer Art Instinkt oder Gewohnheit oder sogar Langeweile, ohne dass dabei allzu viel herauskam. Es war kaum mehr als Zeitvertreib und Gewohnheit, ohne jegliche Hoffnung, dass er irgendwann wieder klar denken und arbeiten könnte. Richtungsloses Dahintreiben. Was er zustande brachte, war nichts als totes, gedankenmattes Zeug; witzlos, fade, vollkommen uninteressant. Am Ende, das wusste er, würde er das Meiste davon wieder verbrennen. Nichtstun aber war ihm unmöglich und nicht auszuhalten. Leben hieß für ihn Arbeiten, hieß Denken und Schreiben. War er dazu nicht imstande, machte sich schnell Verstimmung breit und das Gefühl, nutzlos zu sein. Immer schon war das so; er fühlte sich haltlos dann und ohne jegliche Daseinsberechtigung. Konnte er nicht arbeiten, war alles leer und trostlos, und die Zweifel am Sinn seines Lebens waren so mächtig und erdrückend, dass er meinte, den Verstand zu verlieren. Wie groß war der Stolz über einen gelungenen arbeitsreichen Tag, und wie groß die Verzweiflung, wenn er nichts zustande brachte!

Er tat dann gleichsam bloß so, als würde er arbeiten, was freilich nichts anderes war als der verzweifelte Versuch, sich selbst zu überlisten. Das wusste er, und natürlich war das völlig zwecklos, aber jeden Tag probierte er es aufs Neue. Er war wie ein Zug auf geölten Schienen, bei dem sich die Räder sinnlos auf der Stelle drehten, ohne auch nur einen einzigen Meter voranzukommen.

Wittgenstein war schwer krank, er hatte Prostatakrebs, seit zwei Jahren schon. Hormone und Röntgenbestrahlungen halfen nicht mehr weiter, die Mittel waren inzwischen ausgeschöpft und er wusste, dass es bald zu Ende war mit ihm; sein behandelnder Arzt in Cambridge, Dr. Edward Bevan, hatte ihm dies Ende Februar mitgeteilt. Wittgenstein war erleichtert, als er hörte, wie es um ihn stand. Nun wusste er zumindest, woran er war. Es war, als hätte sich damit eine Bremse gelöst, sodass der Zug plötzlich wieder ins Rollen kam. Endlich konnte er wieder Sinnvolles zu Papier zu bringen und die Arbeit an dem, was er ein Jahr zuvor angefangen hatte, fortsetzen. „Angstblüte“, ging es ihm einmal durch den Kopf: Er hatte davon gehört, dass absterbende Bäume noch einmal kräftig Blüten treiben, vor allem bei Fichten war das zu beobachten. Kälte, Nässe oder Trockenheit würden diese Furcht vor dem Tod auslösen, hieß es. Womöglich verhielt es sich bei ihm in ähnlicher Weise, vielleicht waren die Kraft und die Klarheit seines Geistes das letzte Aufbäumen vor seinem Ende.

Wie auch immer die Sache stand, er war froh, dass er wieder klar denken und schreiben konnte. „Jetzt werde ich arbeiten, wie ich nie zuvor im Leben gearbeitet habe“, hatte Wittgenstein zu der erstaunten Mrs. Bevan gesagt, und es hatte sich gezeigt, dass er damit Recht behielt. Er dankte Gott dafür, dass er auch und gerade jetzt klar denken konnte und dass er Sätze schrieb, die einen Sinn ergaben. Es gab doch noch so viel, was er zu sagen hatte!

Seit Anfang Februar wohnte er im Haus seines Arztes Dr. Bevan und dessen Frau Joan. Bevan – ein großer, kräftiger, gescheiter Mann mit markantem Gesicht und offenem Blick, der Ende der 1920er-Jahre Olympiasieger im Rudern geworden war und in Cambridge Medizin studiert hatte – war so großzügig gewesen, Wittgenstein ein Zimmer in seinem Haus zur Verfügung zu stellen; auf diese Weise konnte Bevan ihn im Auge behalten. Es war das Zimmer, in dem Wittgenstein sterben würde. Soviel war allen klar. Wie lange er noch zu leben hatte, wusste freilich niemand. Vielleicht noch Monate oder Wochen. Vielleicht auch bloß noch ein paar Tage.

Wittgenstein hatte zunächst gezögert, das Angebot anzunehmen; auf keinen Fall wollte er jemandem zur Last fallen. Er hatte aber Angst, dass es dort zu Ende ging, wo er nicht sein wollte, nämlich in einem Krankenhaus, und so nahm er das Angebot des Arztes schließlich an.

Er war davon ausgegangen, dass der Zustand der Lähmung und Untätigkeit bis zu seinem Tod andauern würde. Warum in aller Welt sollte sich daran etwas ändern? Schließlich war er monatelang nicht in der Lage gewesen, Philosophie zu betreiben, klar zu denken und zu schreiben, deshalb hoffte er, möglichst bald zu sterben. Wie ganz und gar überrascht und dankbar war er dann, als sich herausstellte, dass er sich geirrt hatte!

Die Bevans hatten für ihn ein Zimmer im Erdgeschoss eingerichtet, mit einem Schreibtisch, einem großen Bett und einem weichen bequemen Sessel am Fenster mit einem Tischchen dabei, auf dem sogar ein frischer Blumenstrauß stand.

Das Zimmer kam für Wittgenstein allerdings nicht infrage, es war ihm zu groß und zu dunkel. Stattdessen bat er darum, sich die Räume im Obergeschoss ansehen zu dürfen. Schließlich entschied er sich für den kleinsten Raum des ganzen Hauses, eine Art Abstellkammer, dessen Tür zufällig offenstand, als sie bei ihrem Rundgang daran vorbeikamen, worauf er sofort stehenblieb und einen neugierigen Blick hineinwarf. Ein Bügelbrett lehnte an der Wand, auf dem Boden lag ein zerschlissener Teppich, hinten in der Ecke stand ein Sessel unter einer verstaubten Decke, daneben ein paar übereinandergestapelte Koffer unterschiedlicher Größe, ein verblichener mattgelber Vorhang verdeckte den Blick durch das kleine Fenster, es roch nach Staub und abgestandener Luft. Der Raum war zweifellos alles andere als einladend. Doch Wittgenstein hatte seine Entscheidung längst getroffen.

„Aber es passt kaum mehr als ein Tisch und ein Bett hier hinein!“, rief Bevan kopfschüttelnd und blickte erst seine Frau Joan und dann Wittgenstein ungläubig an. Es war ihm unbegreiflich, wie man ausgerechnet diese kleine modrige Kammer dem anderen, ihm zugedachten großen Zimmer im Erdgeschoss vorziehen konnte.

„So ist es schon richtig“, erwiderte Wittgenstein kurz und bestimmt, und sein Ton machte klar, dass weitere Diskussionen überflüssig waren. Sessel, Bügelbrett und Koffer wurden also entfernt, auch der Teppich musste weggeschafft werden. Der Vorhang wurde ausgetauscht und ein Bett aus einem der anderen Zimmer hinübergeschoben. Zum Schluss verteilte Wittgenstein zur völligen Verblüffung der Bevans nasse Teeblätter, um die er die verdutzte Mrs. Bevan gebeten hatte („Herr Doktor, was in aller Welt haben Sie jetzt damit vor?“), auf dem Fußboden, um sie, nachdem sie getrocknet waren und den Staub und Schmutz aufgesogen hatten, zusammenzukehren. Am nächsten Tag standen ein Tisch und Stuhl darin, die Wittgenstein aus dem College hatte heranschaffen lassen.

Als Mrs. Bevan ihm am Tag seines Einzugs eine Pflanze ins Zimmer stellen wollte und ihm anbot, ein Bild über dem Bett aufzuhängen, lehnte er das dankend, aber entschieden ab. Ein letztes Mal versuchte sie ihm das andere Zimmer im Erdgeschoss schmackhaft zu machen und verwies dabei auf dessen Größe, aber Wittgenstein blieb bei seiner Entscheidung. Kurz überlegte er, ob er ihr sagen sollte, dass er schon in kleineren Kammern gewohnt hatte, in Geräteschuppen, Schulküchen und in Zimmern, die kaum drei mal drei Meter maßen. Aber er ließ es bleiben. Zu viel müsste er dann erklären, und danach stand ihm gerade nicht der Sinn, auch wenn er Mrs. Bevan durchaus schätzte. Sie war eine lebensfrohe, aufmerksame Frau, etwa Mitte dreißig, sehr gepflegt, ohne eitel zu sein; ihre dunklen Haare trug sie kurz. Sie malte und zeichnete gern, im Haus hingen einige Bilder von ihr, doch erst vor ein paar Tagen hatte sie ihm erzählt, dass sie von ihr stammten. Sie gefielen ihm, allerdings konnte er nicht sagen, ob es vor allem daran lag, dass er sie, Mrs. Bevan, schätzte.

Nicht schüchtern, aber äußerst vorsichtig war sie Wittgenstein zunächst begegnet, schließlich kannte sie den Menschen kaum, dem ihr Mann zum Sterben ein Zimmer in ihrem Haus angeboten hatte. Dr. Bevan hatte ihr vor ihrem ersten Aufeinandertreffen erklärt, wer Wittgenstein war, hatte darauf hingewiesen, dass er zu den einflussreichsten Philosophen gehörte, die es derzeit gab (Bevan selbst verstand davon wenig). Ihr Mann hatte ihr nicht verheimlicht, dass Wittgenstein nicht ganz einfach sei und ihr eingeschärft, dass man aufpassen müsse, was man in seiner Gegenwart sage. Das hatte bei Mrs. Bevan zunächst für eine gewisse Beklemmung gesorgt.

Mit der Zeit aber entspannte sie sich in Wittgensteins Gegenwart, ja sie machten es sich sogar zur Gewohnheit, abends um sechs zusammen in den Pub zu gehen. Es war Wittgenstein nie in den Sinn gekommen, mit ihr über Philosophie zu sprechen, und sie auch hatte kein einziges Mal den Versuch unternommen, ein Gespräch darüber zu beginnen oder ihm irgendwelche Fragen zu seinen Arbeiten zu stellen. Darüber war er sehr erleichtert (abgesehen von der Tatsache, dass er sich freilich nie auf ein solches Gespräch eingelassen hätte. Mrs. Bevan war alles andere als ein philosophisch denkender Mensch, aber sie war keineswegs einfältig; lebensklug, das traf es wohl am besten, also genau das, was Wittgenstein fehlte). Sie erkannte stets schnell, wie es um ihn stand – ein Blick am Morgen genügte ihr oftmals schon, um zu sehen, in welcher Verfassung er war (warum fiel ihm diese Gabe meistens bei den Frauen auf?). Auch darum bewunderte er sie, wenngleich er ihr das selbstverständlich nie zum Ausdruck gebracht hatte. Wittgenstein war Menschen grundsätzlich skeptisch gegenüber eingestellt, ihm schien, als lauere schon hinter der nächsten Tür Verrat und Enttäuschung, selbst bei Freunden. Sich in Gegenwart eines anderen zu entspannen war kaum möglich.

Mrs. Bevan hatte er bald ins Herz geschlossen. Besonders mochte er ihr offenes, fast kindliches Lachen und ihre stets freundliche und aufrichtige Art. Jegliches Misstrauen war rasch verschwunden. Sie war ein Geschenk: sie hörte zu, sie erzählte, sie verstand.

Im selben Moment, als es dann an der Tür klopfte, kleckste ein Tropfen von seinem Federhalter auf den Tisch. Wittgenstein bemerkte es gar nicht, sein Blick ging schon zur Tür – ebenso missmutig wie ruckartig –, um zu schauen, wer da eintrat. (Es war der letzte Tropfen, den er auf diesem Tisch hinterlassen würde, breit und blau war er, unverkennbar der größte Fleck darauf.)

„Guten Tag, Herr Doktor.“ Ein Junge – Wittgenstein schätzte sein Alter auf 15 oder 16 – stand da in der Tür. Er war groß, mindestens eins neunzig, und recht kräftig, mit breitem Kreuz, gewiss ein Sportler, ein Ruderer womöglich, oder ein Schwimmer; er hatte ein sanftes und intelligentes Bubengesicht mit neugierigen wachen grünen Augen und einem offenen Blick, seine krausen Haare waren kurz und dunkel, fast schwarz, die Lippen weich und voll. Ein zweifellos hübscher Bursche. Auffallend hübsch. In seinen großen kräftigen Händen trug er ein Tablett mit Kanne und Tasse und einem Teller mit Keksen.

Der Junge stockte und blickte sich stumm und verwundert in dem beengten Zimmer um. Dann, so als müsste er sich erst wieder darauf besinnen, weshalb er eigentlich gekommen war, sagte er: „Joan hat mich gebeten, Ihnen den Tee zu bringen.“ Etwas unschlüssig blieb er da auf halbem Wege zu Wittgenstein stehen und schaute ihn fragend an. Die Tür stand noch offen und es zog etwas. Wittgenstein stand auf und schloss das Fenster. Erst jetzt fiel ihm auf, wie kalt es hier drinnen war. Im selben Moment kam die Sonne hinter einer Wolke hervor, sie schien ins Zimmer und legte Millionen von herumschwebenden Stäubchen ins Licht.

„Lass den Doktor weg“, meinte er. „Stell die Sachen einfach auf das Bett, aber nimm die Kekse wieder mit, hörst du?“ Der Junge nickte stumm, stellte das Tablett ab, und als Wittgenstein sich zurück an seinen Tisch setzte, verließ er wortlos das Zimmer. Zwar hatte Wittgenstein den Eindruck, dass der Junge noch etwas hatte sagen wollen, aber er hatte jetzt keine Zeit für ein Gespräch. Er musste weiterarbeiten und durfte keine Zeit verlieren. Es gab noch so viel zu tun, und vielleicht war bald schon alles vorbei und kein Denken und Schreiben mehr möglich, wer konnte das schon wissen. Also weiter.

Erst nach einer halben Stunde kam ihm der Tee wieder in den Sinn, der noch auf dem Bett stand. Er stand auf und schenkte sich eine Tasse ein. Herrgott, der Tee war ja viel zu stark! Er mochte ihn möglichst dünn. Dieser hier war jedenfalls völlig ungenießbar. Außerdem war er fast kalt, aber das war natürlich seine eigene Schuld. Vermutlich hatte der Junge ihn zubereitet, denn Mrs. Bevan wusste genau, wie er seinen Tee mochte. Er nahm die Kanne, ging zwei Zimmer weiter in das Bad, kippte etwas mehr als die Hälfte des Inhalts in den Ausguss und ließ heißes Wasser in die Kanne laufen. Zufrieden kehrte er zurück in seine Kammer und schenkte sich erneut eine Tasse ein. Viel mehr als warmes Wasser war es jetzt nicht mehr, aber so war es genau richtig.

Wer war dieser Junge eigentlich? Wittgenstein kannte noch nicht einmal dessen Namen. Er würde ihn später danach fragen.

Bald darauf hörte er unten die schwere Tür geräuschvoll ins Schloss fallen, Mrs. Bevan kehrte zurück (wo war sie eigentlich gewesen?) und Wittgenstein hörte sie und den Jungen miteinander sprechen. Er blickte auf seinen Schreibtisch, sah das Geschriebene der letzten Stunden und wusste, dass er heute nichts mehr zustande bringen würde. Ein kurzer Spaziergang würde ihm guttun. Vielleicht konnte er später noch etwas arbeiten, jetzt brauchte er frische Luft und eine andere Atmosphäre als sein enges Zimmer. So ging er nach unten, zog sich seinen gelbbraunen Regenmantel an, setzte seine Tweedkappe auf und nahm seinen Spazierstock. Dann trat er ins Freie, wo es inzwischen zu dämmern begonnen hatte.

Er war kaum zehn Schritte gegangen, als er Mrs. Bevan seinen Namen rufen hörte. Zusammen mit dem Jungen stand sie an der mannshohen Hecke und winkte ihm zu. Wittgenstein sah, wie der Junge sich von Mrs. Bevan verabschiedete und dann auf ihn zuging.

„Ich muss nach Hause, und Joan meinte, es sei doch praktisch, wenn Sie mich begleiten. Wir haben denselben Weg. Hat sie jedenfalls gesagt.“

Wittgenstein wusste nicht recht, was er von der Sache halten sollte und brummte etwas Unverständliches vor sich hin. Er brauchte jetzt keine Gesellschaft, schon gar nicht die eines 15-jährigen Jungen, auch dann nicht, wenn er so hübsch war wie der, der jetzt neben ihm ging, wollte die Bitte aber auch nicht abschlagen. Und überhaupt: Weshalb sollte er diesen Jungen, der schließlich kein Kind mehr war, nach Hause bringen?! Verlaufen würde er sich ja wohl kaum. Mrs. Bevan hatte es sich gewiss genau andersherum gedacht: Der Junge sollte ihn begleiten. Allerdings war er doch nicht so schwach, dass er Hilfe brauchte, schließlich machte er noch immer jeden Tag seine Spaziergänge, auch wenn die immer kürzer wurden, und immer beschwerlicher.

Mrs. Bevan dachte praktisch, das hatte ihn gleich für sie eingenommen: Als er und ihr Mann am Tag seines Einzugs vor ein paar Wochen in der Küche standen und Mr. Bevan ihn etwas umständlich fragte, ob er vielleicht einen Tee trinken wolle, ob er dies oder jenes brauche oder wolle, da hörten sie seine Frau aus dem Wohnzimmer rufen: „Nicht fragen, Edward – einfach geben!“ Das hatte Wittgenstein außerordentlich gut gefallen.

Na schön, würde er sich also von dem Jungen begleiten lassen.

„Wo wohnst du denn?“, fragte Wittgenstein.

„Nicht weit von hier, in der Park Parade, direkt am Jesus Green.“ Wittgenstein nickte stumm, er wusste, wo das war, G.E. Moore, der große Logiker und sein Vorgänger auf dem Lehrstuhl für Philosophie in Cambridge, wohnte dort ganz in der Nähe. Er hatte Moore zuletzt vor zwei Wochen besucht, nur kurz allerdings, denn Moore war gesundheitlich ebenfalls angeschlagen und seine Frau erlaubte bloß kurze Treffen. Wenn Wittgenstein sich anschickte zu kommen, bestand sie auf einem kurzen Besuch, denn er wollte ausschließlich über Philosophie sprechen, was Moore angeblich jedes Mal viel Kraft kostete. Als ihn Moores Frau einmal an der Tür abwimmeln wollte mit der Begründung, ihr Mann sei heute zu schwach zum Diskutieren, entgegnete ihr Wittgenstein, dass dessen Zustand vermutlich eher daher rühre, dass sie beide ein paar Tage nicht diskutiert hätten, worauf sie ihm die Tür vor der Nase zuschlug.

Der Junge und er liefen jetzt nebeneinander her, ohne ein Wort zu sagen; Wittgenstein war nicht nach Konversation zumute, und wenn ihm etwas fehlte, dann das Talent zu einer zwanglosen Plauderei. Was sollte er schon mit diesem Jungen, den er nicht kannte und von dem er nichts wusste, reden? Auch der Junge sprach kein Wort, vielleicht war er zu schüchtern, womöglich hing auch er irgendwelchen Gedanken nach. Dann also schweigen. Als sie schließlich an dem Haus, wo der Junge wohnte, angelangt waren, reichte dieser ihm zum Abschied die Hand.

„Ich kenne deinen Namen noch gar nicht“, meinte Wittgenstein.

Er heiße Raymond. Auch Wittgenstein stellte sich vor. Der Junge nickte. Offenbar wusste er das schon.

„Bis hoffentlich bald, Doktor“, sagte er und lächelte. Wittgenstein nickte stumm und lächelte zurück. Bis hoffentlich bald.

Hin und wieder gab es Menschen, die er auf Anhieb mochte, und dieser Junge zählte zweifellos dazu. Als Wittgenstein ihn beim Abschied lächeln sah, freute er sich darüber, dass er ihn hierher begleitet hatte. Er brauchte Gesichter wie dieses und wünschte sich, er würde es bald wiedersehen. Zu der Zeit, da er noch Vorlesungen gegeben hatte, war es ihm wichtig gewesen, jemanden unter den Studenten zu haben, den er einfach gern sah, ja er brauchte ein freundliches Gesicht, an das er sich wenden und an dem er sich manchen Tagen festhalten konnte.

Im nächsten Moment machte er eine Frau am Fenster des Hauses aus, vermutlich die Mutter des Jungen. Wittgenstein gefiel es nicht, dass die Frau ihn und den Jungen zusammen gesehen hatte, auch ihr Blick gefiel ihm nicht. Natürlich konnte sie nicht wissen, wer er war, und vermutlich war sie etwas misstrauisch. Als die Frau ihm zuwinkte, nickte er knapp zurück und setzte dann seinen Weg fort.

Kurz darauf fing es wieder zu regnen an, was ihn allerdings nicht im Geringsten störte. Wie geplant nahm er einen Umweg und spazierte in nördlicher Richtung um Jesus Green herum.

Wie oft werde ich diesen Weg noch gehen können, ging es ihm durch den Kopf. Wie viel Zeit bleibt mir noch? Ein paar Wochen vielleicht, mehr nicht. Er dachte an das, was er geschrieben hatte. Taugte es etwas? Manchmal notierte er etwas und es gefiel ihm; und dann aber, einen Tag später, dachte er: Was für ein entsetzlicher Unsinn! Oft vernichtete er sogleich wieder, was er aufgeschrieben hatte, so auch in den letzten Tagen. Weshalb sollte er diese Aufzeichnungen auch aufbewahren? Sie stifteten nur Unheil und führten zu Missverständnissen, und manchmal warf er alles kurzerhand in den Kamin im Wohnzimmer der Bevans. Niemand sollte es in die Hände kriegen, es musste ein für alle Mal vernichtet werden.

Einmal jedoch, vor ein paar Wochen, hatte er seine Notizblätter halb verkohlt in der Küche neben dem Spülbecken entdeckt. Vieles von dem, was er da geschrieben hatte, war allerdings noch gut lesbar. Irgendjemand hatte seine Zettel offenbar wieder aus dem Kamin herausgeholt, bevor sie vollends verbrennen konnten, und nun lagen sie also hier in der Küche. Wittgenstein war fassungslos und wütend. In dem Moment, als er die halbverbrannten Blätter an sich nahm, betrat Mrs. Bevan die Küche und sah Wittgenstein mit den verkohlten Überresten in der Hand am Spülbecken stehen. Sie lächelte wie ertappt.

„Waren Sie das etwa?“, fragte er verärgert. Ihm konnte sie nichts vormachen, er sah sofort, dass kein anderer als sie dafür infrage kam. Mrs. Bevan blickte ihn an, sie schien zu überlegen, wie sie reagieren sollte. Dann sagte sie ganz ruhig:

„Herr Doktor, Verzeihung. Ich habe nicht die geringste Ahnung von dem, was Sie da schreiben. Aber ich weiß doch immerhin, wer Sie sind und was Sie alles geleistet haben. Und ich glaube, es wäre schade, das alles zu verbrennen.“

„Woher wollen Sie wissen, was ich geleistet habe?“, entgegnete Wittgenstein schroffer, als er es beabsichtigt hatte. Und dann, nach einer Pause, fragte er: „Haben Sie das schon einmal gemacht?“ Er wies auf die verkohlten Blätter in seiner Hand. „Ich meine, gibt es womöglich mehr noch davon? Dann sagen Sie es mir lieber gleich!“

Mrs. Bevan schien erschreckt von Wittgensteins Zorn. „Nein, gibt es nicht“, antwortete sie, nunmehr fast trotzig, was Wittgenstein zusätzlich reizte. Er blickte sie ernst und lange an. Um keinen Preis wollte er, dass irgendjemand seine Aufzeichnungen in die Hände bekam. Natürlich war er den Bevans für ihre Gastfreundschaft unendlich dankbar, und vermutlich war es nicht besonders höflich, Mrs. Bevan derart rüde zu begegnen, sie hatte es schließlich nicht in böser Absicht getan. Aber da er entschieden hatte, das Aufgeschriebene zu vernichten, konnte er unmöglich zulassen, dass andere sich darüber hinwegsetzten. Es war wichtig, dass man das respektierte.

„Das hier“, er zeigte auf die Überreste, „ist nichts, was es sich lohnt, zu retten. Also lassen Sie es bitte zukünftig bleiben!“

„Was macht Sie denn da so sicher?“, entgegnete Mrs. Bevan.

Wittgenstein begriff nicht, worauf sie hinauswollte.

„Ich meine, woher wollen Sie wissen, dass es sich nicht lohnt, diese Sachen zu retten?“, hörte er sie sagen. „Ich glaube, das können Sie gar nicht so ohne Weiteres beurteilen, oder? Sie haben ja Ihre Gedanken bloß aufgeschrieben!“

Er starrte sie ungläubig an. Mrs. Bevan hielt seinem Blick stand, ihm schien, als lächelte sie sogar. Schließlich stapfte er wortlos und kopfschüttelnd aus der Küche.

Sie haben Ihre Gedanken ja bloß aufgeschrieben! Das ist dermaßen absurd, dachte Wittgenstein auf dem Weg nach oben. Jede Sekunde darüber nachzudenken wäre nichts als reine Zeitverschwendung. Es waren ja wohl unbestreitbar seine Gedanken, die aus seinem Kopf stammten und somit das Ergebnis seiner Überlegungen waren! Nur ein Esel konnte daran zweifeln. Bei aller Sympathie für Mrs. Bevan, aber diesmal zweifelte er wirklich an ihrem Verstand!

Nachdem Dr. Bevan am frühen Abend aus der Praxis nach Hause kam, dauerte es nicht lange, bis er, wie immer nach seiner Rückkehr, zunächst an Wittgensteins Tür klopfte, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen. Sie sprachen kurz miteinander, und Wittgenstein meinte an Dr. Bevans unbefangenem Auftreten zu erkennen, dass seine Frau ihm von dem Vorfall in der Küche nichts erzählt hatte. Er war erleichtert. Herrgott, wie oft hatte er sich vorgenommen, nicht aus der Haut zu fahren, wenn ihm etwas nicht passte! Und doch passierte es ihm immer wieder. Verfluchte Reizbarkeit. Es war so höllisch schwer, sich zusammenzureißen. Warum bloß war ihm das so selten möglich? Obwohl er wusste, dass er Menschen damit schon oft verletzt und gekränkt hatte, gingen immer wieder die Pferde mit ihm durch. So wie auch an jenem Tag bei dem Vorfall mit Mrs. Bevan. Er hatte überlegt, wie er es wiedergutmachen könnte, ohne dass ihm aber etwas Gescheites in den Sinn gekommen war.

Altersmilde, Gelassenheit, innere Ruhe – all das galt für ihn nicht. Noch immer war er unnachgiebig, jähzornig und ungeduldig (gegen andere, gegen sich selbst), ein schwankendes Schiff, das nur mit Anstrengung und Aufbringung sämtlicher Kräfte einigermaßen auf Kurs blieb.

Als Wittgenstein jetzt nach seinem Spaziergang wieder vor dem Haus der Bevans stand, einem großzügigen zweigeschossigen Wohnhaus in typisch britischem Landhausstil, freute er sich auf das Abendessen mit ihnen, auf ihre Stimmen und die zwanglosen, freundlichen Gespräche.

2

Es stellte sich dann aber heraus, dass die Bevans an diesem Abend bei einem befreundeten Arzt eingeladen waren, der eine kleine Feier anlässlich seines 40. Geburtstages gab, keine drei Straßen von hier entfernt. Mrs. Bevan hatte kürzlich davon gesprochen, Wittgenstein hatte es vergessen, allerdings fiel es ihm sogleich wieder ein, als er sie jetzt, nach seiner Rückkehr, in einem Dinnerkleid im Wohnzimmer stehen sah. Er wäre also an diesem Abend allein, die beiden würden erst spät heimkehren. Natürlich hatten sie ihn kürzlich gefragt, ob er sich ihnen anschließen wolle, aber Wittgenstein hatte sofort abgelehnt. Die Aussicht, den Abend allein sein zu müssen, weil niemand da war, war zwar auch nicht unbedingt verlockend, aber weniger schlimm als in Gesellschaft mit völlig fremden Menschen. Ein Gefühl der Verlassenheit machte sich jetzt schlagartig in ihm breit, der Gedanke an die Stille in dem großen Haus, die ihn gleich erwarten würde, bedrückte ihn.