Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissare Rosenthal und Fett

- Sprache: Deutsch

Ein Mann liegt tot in einer Pferdebox auf der Rennbahn Köln-Weidenpesch. Wer ist der Mörder des Aachener Medienzars Verhülsten? Notgedrungen kooperieren Kommissarin Rosenthal aus Köln und Kommissar Fett aus Aachen. Eine Spur führt sie zu vier aufrechten Politikern, die das zerfallende System unter Kanzlerin Merkel umtreibt. Zeitgleich erschüttern Bauskandale Aachen, Bonn, Köln und Düsseldorf. Hatte Verhülsten seine Finger im Spiel und musste deshalb sterben?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 258

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Maren Friedlaender / Olaf Müller

Die Macht am Rhein

POLIT-KRIMI

Zum Buch

Verschwörung der Patrioten Ein Mann liegt tot in einer Pferdebox auf der Kölner Rennbahn Weidenpesch. Das Opfer ist der Aachener Medienzar Verhülsten. Unglück oder Mord? Ein Albtraum für die Ermittler: Auf der Rennbahn war zur Tatzeit großer Auftrieb, im exklusiven Hippodrom traf sich der rheinische Geldadel. Kommissarin Rosenthal aus Köln und Kommissar Fett aus Aachen kooperieren in diesem Fall zunächst widerwillig. An Verdächtigen fehlt es nicht: drei Ehefrauen und drei Kinder, die sich um den Nachlass des Verlegers streiten. Andere Spuren führen in die Vergangenheit. Verhülstens Vater hatte den Zeitungsverlag 1933 auf dubiose Weise vom jüdischen Unternehmer Friedmann übernommen. Während die Kommissare eine weitere Spur in Lüttich verfolgen, wo Verhülstens Geliebte lebt, werden die Städte Aachen, Bonn, Köln und Düsseldorf von politischen Skandalen erschüttert. Eine Gruppe von Männern gerät in den Fokus der Kommissare: drei aufrechte Politiker und ein ehemaliger Botschafter, die das zerfallende System unter Kanzlerin Merkel umtreibt.

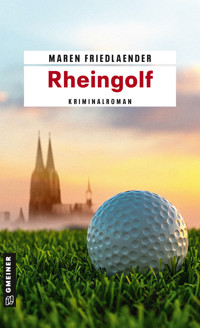

Maren Friedlaender, in Kiel geboren. Studium der Psychologie, Journalistin, lange Jahre beim ZDF in der Innenpolitik tätig. Lebt heute in Köln. Unterwegs in verschiedenen Welten: schreibend, aber auch aktiv in der Politik; für einige Jahre Mitglied des Kulturausschusses. Seit drei Jahren wöchentliche Glosse, in der sie mal schmunzelnd, mal bissig die Stadt aufs Korn nimmt. Im Gmeiner-Verlag erschienen ihre Krimis »Rheingolf« und »Berlin.Macht.Männer.«

Olaf Müller, gelernter Buchhändler, studierte Germanistik und Komparatistik an der RWTH Aachen. Als Mitarbeiter eines Landtagsabgeordneten und im Kulturausschuss der Kommune sammelte er politische Erfahrungen. Seit 2007 leitet er den Kulturbetrieb der Stadt Aachen. Im Gmeiner-Verlag erschienen seine Krimis »Rurschatten« und »Allerseelenschlacht«.

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Maren Friedlaender:

Berlin.Macht.Männer. (2019)

Rheingolf (2018)

Olaf Müller:

Allerseelenschlacht (2019)

Rurschatten (2018)

Impressum

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Edgard / stock.adobe.com

ISBN 978-3-8392-6094-4

Zitat

Johann Wolfgang von Goethe

Faust II

Erster Akt

KAISERLICHE PFALZ

Saal des Thrones

Staatsrat in Erwartung des Kaisers.

KANZLER

…

Doch ach! Was hilft dem Menschengeist Verstand,

Dem Herzen Güte, Willigkeit der Hand,

Wenns fieberhaft durchaus im Staate wütet

Und Übel sich in Übeln überbrütet.

Wer schaut hinab von diesem hohen Raum

Ins weite Reich, ihm scheint’s ein schwerer Traum,

Wo Mißgestalt in Mißgestalten schaltet,

Das Ungesetz gesetzlich überwaltet

Und eine Welt des Irrtums sich entfaltet.

Überall Unkraut

Oliver Freese kontrollierte sein Aussehen im Badezimmerspiegel. Kein Fleck auf der Krawatte, keine Rasierschaumreste hinter dem Ohr? Er wollte anständig für die Ratssitzung aussehen. Freese fand, dass man dem Amt mit seiner äußeren Erscheinung Respekt zollen sollte. Viele seiner Parteikollegen sahen das anders. Bei manchen schien Rudis Resterampe der Ausstatter der Wahl zu sein: kurzärmelige Hemden in undefinierbaren Farbabstimmungen, ausgebeulte Jeans, bunte Socken und Sandalen oder breitfüßige Gesundheitsschuhe. Die Kolleginnen von den Grünen wählten weite bunte Hänger mit Afrika-Touch, bloß keine weiblichen Formen zeigen. Erst hatten sie die geschlechtsneutrale Sprache zur Pflicht erhoben und nun war das Gebot der Geschlechtsneutralität auf den ganzen Menschen ausgedehnt worden. Land ohne Frauen, das kam Freese in den Sinn, wenn er den Ratssaal betrat. Freese wollte korrekt aussehen. Bei der Betrachtung seines Spiegelbilds vermied er den Blick auf seinen Gesichtsausdruck. Der war ihm peinlich. Etwas war in den letzten Jahren abhandengekommen in diesem Gesicht – Ehrlichkeit, Zuversicht, Anstand? Wie hieß es so schön: Immer so leben, dass man am nächsten Tag noch sein eigenes Spiegelbild betrachten konnte. In dieser Hinsicht war in seinem Leben etwas schiefgelaufen. Freese litt darunter, immerhin. Über diesen Punkt waren andere SPD-Kollegen längst hinaus. Sie verklärten ihre Korruptheit mit der Legende, was sie alles für die Stadt und ihre Gesellschaft leisteten. Wann hatte dieses Belügen bei ihm selbst angefangen? Darüber wollte Freese lieber nicht nachdenken. Er hatte es eilig. Erste Ratssitzung nach den Osterferien und vorher Fraktionsbesprechung. Es ging mal wieder um die Kölner Oper, diese Steuergelder verschlingende Bauruine am Offenbachplatz. Die Kosten explodierten, und niemand konnte oder wollte den Steuerzahlern sagen, wann in dem sanierten Gebäude wieder Oper gespielt würde. Vielleicht nie. Eine ewige Baustelle, an der viele gut verdienten, auch Parteikollegen. Rechtsberatung, Gutachten, das Übliche. Der Bau bröselte derweil vor sich hin. Alle lehnten den Oberverantwortungshut ab. Wer von den Kompetenzlosen hatte diesen Ausdruck bloß in die Welt gesetzt? Irgendeine von den Verwaltungsgrößen. Oberverantwortungshut – er schüttelte den Kopf. So ein Blödsinn!

Freese verließ sein Haus in der Bayenthaler Hölderlinstraße gegen 13 Uhr.

»Und Mittagessen?«, rief ihm seine Frau Bettina hinterher.

»Schlappe Weißbrote mit gekochtem Schinken und Plastikkäse, mit sauren Gürkchen dekoriert, wie immer liebevoll von Olga beim Metzger bestellt.« Olga war die Fraktionssekretärin.

Oliver Freese liebte sein Bayenthal und sein Reihenhaus aus den 30er-Jahren, im Stil britisch angehaucht. Er hatte es von seinen gutbürgerlichen Eltern geerbt. Sein Vater war Oberstudienrat gewesen, hatte das Haus Anfang der 70er-Jahre erstanden und von seinem Beamtengehalt abgestottert. Den aktuellen Kaufpreis könnte Freese von den Erträgen seiner kleinen Anwaltskanzlei nicht mehr aufbringen. Die Wertsteigerung bei den Immobilien in der Gegend war uferlos. Umso mehr ärgerte ihn beim Hinaustreten auf den Gehweg der Anblick des verwahrlosten Straßenpflasters. Der Bürgersteig bestand aus Teerpatchwork. In den Schlaglöchern bildeten sich bei Regen mittelgroße Schwimmbäder. Tatsächlich konnte der Bürger eine Schlagloch-Notrufnummer bei der Stadtverwaltung anrufen, in ganz ernsten Fällen, wenn man bis zum Hals in einer dieser Gruben steckte. Dann kamen sie mit einer Art Leiterwagen, gossen etwas Teer in das Loch und bügelten mit einer Miniwalze darüber. Im Winter schauten die Anwohner zu, wie der Frost die Risse aufsprengte und die Schlaglöcher bald größer waren als zuvor. In der Mängelverwaltung entwickelte die rheinische Jeckenmetropole Kreativität. Freese erwartete mit Spannung, wie sie das Unkrautproblem vor seinem Haus lösen würden. Überall zwischen den Pflasterritzen wucherte die Vegetation.

»Vielleicht teilen sie Macheten aus«, vermutete Bettina, »damit man sich den Gehweg freihacken kann.«

Der Tag war frühlingshaft. Er entschied sich für das Fahrrad. Das war ein Vorteil dieser Wohnlage. Drei Minuten bis zum Rheinufer, danach radelte er 15 Minuten staufrei bis zum Rathaus. Er atmete auf, als er die mit Graffiti besprayten Hauswände hinter sich ließ. Die Graffitis waren auch so ein Symptom des städtischen Schlendrians. Sie vermehrten sich täglich oder besser nächtlich. Bald würde es an freien Flächen fehlen. Das wäre vielleicht das Ende dieser Kunstsparte, aber die sogenannten Kreativen wurden gehätschelt und ihre Werke von den Allesverstehern als Intervention im öffentlichen Raum gewertet. Er kotzte, wenn sie ihm in den Ratssitzungen mit so einem Scheiß kamen. Teure Intervention im öffentlichen Raum – die Beseitigung kostete jährlich Millionen. Eigentum war natürlich schändlich, meinten die sprayenden Versozialisierunganhänger. Aber Freese war nicht Kommunist, sondern Sozialdemokrat und als solcher ein Befürworter von Eigentum. Keine Skulptur in der Stadt war vor den Sprayern sicher. Das müsse man in Workshops diskutieren, schlug die grüne Kulturausschusstante kürzlich vor. Ja, am besten einen Spraykunstbeirat bilden, finanziell satt ausstatten und diskutieren, bis der Arzt kommt. Freeses Wutpegel stieg beim Vorbeifahren an Flaschencontainern, neben denen Sperrmüll lagerte; er ärgerte sich über die orangenen Tüten mit der durchscheinenden Hundekacke, die aus den überfüllten Papierkörben am Rheinufer hingen. Keine der neuen grünen Bänke an der Promenade, die nicht von Sprayern markiert wurde. Was immer sie zur Verschönerung der Stadt taten, die Zerstörer folgten ihnen auf dem Fuße.

»Wir grätschen da mal so richtig rein«, sagte der Fraktionsvorsitzende, Bernd Zander, der den Machtverlust in der Stadt nicht verkraftet hatte. Köln gehörte der SPD, so war es seit Ewigkeiten, ein Erbhof. Die SPD war seit Jahrzehnten irgendwie mit am Ruder. Bei der letzten Wahl aber kaltgestellt worden. Reingrätschen, Freese traf der Schlag. Sie wollten wirklich einen Neubau der Oper an anderer Stelle vorschlagen. Und die 350 Millionen, die bisher für die Restaurierung versenkt wurden, einfach abschreiben?

»Gutes Geld nicht schlechtem hinterherwerfen, Oliver«, lachte Zander, als ob das Ganze ein Spiel sei und es nicht um die Millionen der Steuerzahler ging, die für ihr Geld hart arbeiteten.

Freese verließ die Sitzung. Er musste eine rauchen. Camel ohne, die half zwar nicht wirklich gegen die aufsteigende Übelkeit, beruhigte aber die Nerven.

Camel ohne

Johannes Trompeter holte sein altes Hollandrad aus dem Keller, stieß den Kopf, wie beinahe jedes Mal, gegen den Querträger und warf den grünen Fjällräven-Rucksack ins Körbchen. Montag, 16.45 Uhr, Fraktionsvorstand. Seit über 20 Jahren fuhr er jeden Montag, außerhalb der Ferienzeit, zu der 17-Uhr-Sitzung des Fraktionsvorstands. Er hatte an der RWTH Aachen Politische Wissenschaft, Soziologie und Geschichte studiert, in Wohngemeinschaften gewohnt, als Student gestrickt und als Hilfswissenschaftler die Grünen in Aachen mitgegründet. Der grüne Johannes, er war in die Jahre gekommen, zwei gescheiterte Ehen, mal Vegetarier, bald rückfällig geworden. Teig für Biopizza klappte noch. Sein Geld hatte er als Lokalredakteur für den WDR verdient.

Die Hoffnung verflüchtigte sich langsam. Die Hoffnung auf eine bessere Welt, auf eine Welt, in der es gerechter zugehen würde. Immer öfter griff er zu den Klassikern des politischen Denkens. Die schnellen Pamphlete der Obergrünen, der Medienstars, der Alleserklärer, sie sagten ihm nichts mehr. Er starrte auf die Seiten, auf den Jargon, auf die Belehrungen, auf den Messianismus. Nichts ist gut, dachte er.

Selbst im Fraktionsvorstand war sein Stern gesunken oder hatte er ihn sinken lassen? Trompeter wirkte oft zerstreut, kurzatmig, manchmal verärgert. Waren die Grünen in einer Koalition, war der Anteil der Architekten in den Fraktionssitzungen besonders hoch. Waren sie in der Opposition, wurde die Beimischung geringer.

Die kalten Jahre unter Kurt Georg Kiesinger hatten ihn zur Politik getrieben, danach kam die große Koalition: Kiesinger, Willy Brandt. Als Helmut Kohl von Erfolg zu Erfolg eilte, wurde aus dem Demonstranten, dem Anti-AKW-Johannes der grüne Johannes, der mit seiner ruhigen Art manche grüne Ratsfrau erfreute. Achtsamkeit, Gelassenheit, Goa, Baumsterben, Robbenschutz, Evangelische Kirchentage, alles machte er mit. Aufstieg und Fall der frühen Ikonen waren für ihn Lehrstücke des politischen Alltags. Er glaubte den Verlautbarungen der Parteizentrale, wenn jemand vom Kurs abkam und das Scherbengericht tagte. Realo oder Fundi? Er wurde zum Realo, der die Eitelkeiten der Granden hasste, aber ihre Realpolitik unterstützte.

Windräder standen auf der Tagesordnung. Windräder, Elektrobusse, Radwege. Schon wieder. Die jungen grünen Unternehmer standen Schlange. In ihren Beiräten saßen die lokalen Vertreter der Partei, die zwar nicht mit dem Rad zur Öko-Finca nach La Gomera oder in die Provence fuhren, aber stets mit der parteieigenen Betroffenheit auf die reine Lehre des Öffentlichen Personennahverkehrs pochten. Nahverkehr. Trompeter dehnte das Wort, blinzelte zur schönen Vorsitzenden des Verkehrsausschusses, die das Wort Verkehr in kürzer werdenden Abständen in den Mund nahm. Nahverkehr. Jetzt bloß keine Doppeldeutigkeiten. Auf Chauvinismus stand bei den Grünen als Mindeststrafe Parteiausschluss.

Frust kam hoch. Was mache ich hier eigentlich? Die Frage stellte er nicht nur, wenn er morgens beim Fahrradtragen den Kopf gegen den T-Träger knallte. Er stellte sie auch am Wahlstand, wenn Holzmalstifte aus nachhaltigem Waldbestand mit Öko-Siegel verteilt wurden und Möhren aus Bodenhaltung. Woher sonst, sagte er sich. Mein Leben mit der Möhre. Mit dem Alter wurde er jokoser, manche würden sagen, alberner.

»Liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße euch zum heutigen Fraktionsvorstand, bitte bedient euch, Steffi hat Kekse mitgebracht.«

»Garantiert bio!« Steffi rief es in den Raum, und alle lachten das alte Lachen des gezwungenen Lachens, des Beilachens, des Lachens derjenigen, die im Grunde denken, was soll der Scheiß, blöder Witz, wie immer bio. Manche sehnten sich nach einem Mars, Snickers oder einer Tafel Lindt-Schokolade, nein, bio musste es sein.

»Der Wolfgang vom Windrad-Kontor ist heute Gast im Vorstand. Er stellt uns die Windradpläne für die Soers vor. Da weht meist ein starker Wind. Ja, genau. Wolfgang, du hast das Wort.«

Langeweile. Trompeter machte zwei Strichlisten: eine für das Wort »genau«, und eine für »sozusagen«. Nach zehn Minuten hatte er jeweils drei Fünferpäckchen, dann kam er nicht mehr hinterher.

Wolfgang stellte die Pläne vor, und Johannes schaute in die Runde. Es war eine Fake-Veranstaltung. Alle wussten es. Nie würden Windräder in der Soers gebaut werden, denn da hüpften die Pferde zum Reitturnier, und der Verein lechzte nach mehr Fläche. Die geballte Macht der Aachener Prominenz würde über die Grünen herfallen, wenn sie dort, wo noch ein wenig Ausbaufläche für die Stuten war, Windräder der dritten Generation bauten. Giganten, die im Dressurstadion Schatten werfen würden. Nein, der grüne Wolfgang sollte mal planen, und dann lag ein tolles Druckmittel auf dem Tisch. Mit der Ökobilanz der Windräder war Verhandlungsmasse da, Verhandlungsmasse für innerstädtisches Mehrgenerationen-Wohnen. Da hatten die grünen Architekten die Nase vorn und Alexander Mitscherlich in der Tasche. Sie zitierten ihn rauf und runter: »Die Unwirtlichkeit unserer Städte«. Trompeter kam es zu den Ohren raus. Er wusste, wer in den Fonds einzahlte, schließlich wurde er bei der letzten Gemüseparty darauf angesprochen. Sichere Anlage, tolle Rendite, gutes Gewissen, die evangelische Kirche machte mit. Johannes hatte abgewunken. Zu oft wurden ihm grüne Fonds unter die Nase gehalten. Zu schnell schnappten die Kollegen nach den Aufsichtsratsplätzen der Sparkasse, der Müllverbrennungsanlage, der Transportbetriebe, der Messe. Da schossen die Hände in die Höhe, obwohl bereits alles im Vorstand der Partei verteilt worden war. Die alten Kämpen aus Mutlangen konnten gut zulangen. Er knarzte seine Reime im Kopf zusammen und erinnerte sich verärgert an die Sitzungen im Regionalrat, Kommissionen Kultur. Einmal im Monat musste er dafür nach Köln. Die Parteien- und Postenspielchen gingen auf Landesebene weiter. Manchmal traf er in einer nicht genehmigten Raucherpause den Kölner Kollegen Freese von den Roten, der mit verdrehten Augen aus der Sitzung kam. Johannes bot ihm eine Camel ohne an, und sie mussten beide lachen. Freese schüttelte genauso oft den Kopf über die Abgründe der Diskussion wie Trompeter.

»Bestimmt nennen sie uns die beiden Camele«, lachte Trompeter und blies den Qualm aus dem Fenster der dritten Etage des Hochhauses in Deutz, bevor ihn der strafende Blick einer Sachbearbeiterin aus der Abteilung »Forensische Kliniken« traf.

»Vom Arzt verordnet«, rief Trompeter ihr nach. »Kalter Entzug würde uns in Ihre Arme treiben, so der Doc.«

Freese lachte, obwohl ihm das Lachen in der vorherigen Diskussion vergangen war. Jetzt das befreiende, erlösende Lachen. Netter Kollege.

»Noch ein Museum, Trompeter. Wer, glauben Sie, braucht dieses Museum für mittelalterliche Glasfenster vom Niederrhein?«

»Lieber Herr Freese, das ist ein Alleinstellungsmerkmal der Region. Ich bitte Sie, ein Jahrhundertprojekt, kommt direkt hinter Bilbao. Und der Effekt? Ich sehe die Schlagzeile: ›Glasfenstermuseum toppt Ruhrtriennale‹.«

Hustend lachten der Grüne und der Rote.

»Kaffee oder ’ne Camel oder beides?« Trompeter schaute Freese an.

»Beides. Gleich ist eh Sitzungspause. Und Frau Dr. Minz-Klausenburg, die Vorsitzende von unseren christlichen Freunden, muss um 13 Uhr zur Pressekonferenz über die Vermarktung der Archivbaustelle als Touristendestination. Also, bevor die Meute kommt, ab in die Cafeteria.«

Eine Frage der Ehre

Bodo von Malchow wirkte 20 Jahre jünger, wenn er auf dem Rücken seiner Stute Sundance saß. Wie er hinauf kam, stand auf einem anderen Blatt. Der Stallknecht stellte ihm einen Hocker neben das Pferd, dann ging es irgendwie. War er erst einmal oben, machte er eine tadellose Figur: gerader Rücken, das Pferd ganz im Griff. Seine Ehefrau hatte ihn vor der Reiterei gewarnt. »Nichts für dein Alter«, hatte sie ihn beschworen. »Es ist immer dasselbe, ein Sturz, Hüfte gebrochen oder Schulter, Krankenhaus, Keime, danach Lungenentzündung – und das ist das Ende, Rollstuhl und ab in die Seniorenresidenz.« Gerlinde konnte nicht mehr meckern, sie war vor ihm gestorben. Er vermisste ihre Nörgelei, weil sie ihm das angenehme Gefühl gegeben hatte, dass sich jemand um ihn sorgte. Das taten nun nur noch die bezahlten Kräfte: Haushälterin und Gärtner. Aber er konnte seine kleinen Ausritte ins Siebengebirge unkommentiert genießen. Die Malchows waren Pferdeleute, seit Jahrhunderten. Pferdezuchten in Ostpreußen. Bodo von Malchow hatte den sicheren Blick, was Rösser anging. Früher hatte er sich an Rennpferden beteiligt. Manchmal gaben irgendwelche neureichen Großkotze das Geld und nahmen ihn mit ins Besitzerteam, wenn er sie beriet. Pferdeverstand erwarb man nicht in Jahren oder Jahrzehnten. Bei den Malchows war er genetisch verankert. Er hatte den Rennsport geliebt, aber im Alter gewöhnte man sich an Abschiede. Ab und zu ging er noch zum Kölner Rennverein, schnupperte ein wenig Stallgeruch, zeigte sich bei den großen Veranstaltungen. Wurde nach seiner Meinung gefragt, wenn es um die Anschaffung eines Pferdes ging. Ansonsten reichten ihm die entspannten Ausritte auf seiner Stute.

Es lag ein bewegtes Diplomatenleben hinter ihm; er hatte sich ein wenig Ruhe und Zurückgezogenheit verdient. Diese Muße gönnte er sich allerdings selten. Der Niedergang der Republik bewegte sein altes Diplomatenherz. Seit den 60er-Jahren hatte er dafür gekämpft, Deutschland neue Anerkennung in der Welt zu verschaffen. Die Wiedereingliederung in das westliche Bündnis war schwierig gewesen. Er persönlich hatte es sich nicht leicht gemacht. Bewusst hatte er sich bei der Wahl seines ersten Auslandpostens für Israel entschieden. Wiedergutmachung. Ein an den Nerven und der Seele zerrendes Unterfangen. Er hatte sich für die Aufgabe gemeldet, obwohl oder gerade weil die Malchows sich gegen Hitler gestellt hatten. Sein Vater bereits vor der Machtergreifung. Sein alter Herr hatte seinen Mund nicht gehalten, gegen die neue rechte Kraft gewettert, sie bekämpft. Die Nazis hatten den Vater einfach erschlagen und in einer Straße liegen gelassen. Er und seine drei Brüder wuchsen vaterlos auf, auch mittellos. Die Mutter brachte ihre vier Söhne mit Hilfe von Verwandten durch. Den Kindern verschwieg sie das Schicksal des Vaters, weil sie ihre Söhne nicht in Gefahr bringen wollte. Erst nach dem Krieg erfuhren die Kinder die Wahrheit. Nie wieder, dachte Bodo von Malchow als junger Mann. Er studierte Rechtswissenschaft und nach dem zweiten Staatsexamen ab in die Ausbildungsstätte des Auswärtigen Amtes. Mit den Politikern der ersten Stunde verband ihn der Idealismus, der Kampf um den Wiederaufbau des Landes und die Wiedereingliederung in ein westliches Bündnis. Das waren hervorragende Männer gewesen. SPD, CDU, FDP – es spielte keine Rolle. Unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Vorstellungen über Gesellschaftsmodelle, ja, allerdings vereint in einem Ziel. Nun spürte er den Niedergang. Egoisten, Opportunisten, Korrupte regierten Deutschland nach den langen Jahren des Wohlstands. Mit ihren Krakenarmen griffen die Gierigen nach den Institutionen des Landes. Kampflos würde Malchow ihnen die Nation nicht überlassen. Die Eliten hatten schon einmal versagt – 1933. Das Jahr und was darauf folgte war eine Schande gewesen, so viele seiner Standesgenossen hatten mitgemacht, geschwiegen, profitiert. Nicht die Malchows, und sie würden auch diesmal wachsam sein. Frühzeitig. Er hatte eine kleine, schlagkräftige Truppe um sich gesammelt. Gute Männer mit dem Herz auf dem rechten Fleck. Malchow hatte einen Plan.

Nah bei den Menschen

»Wo sind denn die Scheißaspirin?«, fluchte Peter Pastor. Seine Frau hörte, wie er im Badezimmer die Schranktüren aufriss und geräuschvoll zuknallte. Sie ging davon aus, dass die Frage rhetorisch gestellt war.

»Petraaaa!«, brüllte er als Nächstes in die Wohnung hinein. »Die Scheißaspirin – wo sind die?«

Also nicht rhetorisch, konstatierte sie.

»Schau mal da, wo du sie zuletzt hingelegt hast«, versuchte sie es mit leiser Ironie.

»Verdammt, Petra, für humoristische Einlagen habe ich keine Zeit. Ich muss gleich zum Bahnhof. Mit diesem Brummschädel komme ich nicht durch den beschissenen Tag.«

»Na, schlechte Laune heute Morgen?«, fragte sie in halbwegs munterem Ton, obwohl die morgendlichen Frustnummern des Gemahls sich häuften und an ihren Nerven zerrten. Sie musste schließlich auch um 8 Uhr gestriegelt und mit passabler Laune vor ihre Schulklasse treten. Bloß keinen Streit am Morgen. Sie riss sich zusammen.

»Ich habe überhaupt keine schlechte Laune, nur Kopfweh«, maulte ihr Ehemann.

»Dann möchte ich den Tag, an dem du schlechte Laune hast, nicht erleben. Und jetzt schau in deinem Reisenecessaire nach. Da bewahrst du eine Reservepackung auf«, half sie ihm schließlich.

»Stimmt. Sorry – der Brummschädel«, entschuldigte er sich.

Seit Monaten mehrte sich diese Art von häuslichen Szenen. In den letzten Wochen hatte sich die Situation zugespitzt. Er tat ihr leid. Sie wusste, wie sehr er sich mit seiner beruflichen Lage quälte. Peter Pastor war Politiker aus Leidenschaft, mit Herz und Seele. Er wollte etwas bewegen, aber der Koloss NRW wehrte sich gegen jede Veränderung, ganz zu schweigen von dem Koloss SPD.

Pastor vertrat einen Wahlkreis im Gewerbegebiet von Aachen-Nord, wo viele Arbeiter wohnten. Längst war nicht sicher, ob Arbeiter die Sozialdemokraten wählten. Es gab keine Arbeiterklasse mehr. Die Soziologen, die von den Hochschulen des Ruhrgebiets kamen, sprachen von Milieus oder Schichten. Peter Pastor vertrat Schichten, die wurden immer dünner, abgeschichtet sozusagen.

Er fremdelte. Peter Pastor fremdelte mit der Partei, nicht mit den Schichten. Mit Johannes Rau war er in den Landtag hineingespült worden. »Wir in NRW«, war der Slogan, absolute Mehrheit. Ein politischer Traumzustand. Geld verteilend und Segen spendend fuhr er durch das Land, mal mit den Ausschüssen, später mit den Sparkassen-Touren, die längst abgeschafft waren. Vorteilsnahme. Finanzamt. Dicke Schlagzeilen. Schluss damit. Junge, halbgebildete Jusos drängten nach. Die Qualität des Personals ließ zu wünschen übrig. Die Diskussionskultur auch. Bewegen, ja, Peter Pastor wollte etwas bewegen, das Land und Düsseldorf voranbringen, damals, als die Kohle wegbrach, die Stahlproduktion nach Indien wanderte, als die Zechen starben, die Kumpel protestierten.

Johannes Rau hatte Druck gemacht, Hochschulen und Fachhochschulen gegründet, die IBA Emscher Park auf Spur gebracht. Es hatte alles nicht gereicht. Die Grünen waren mit in die Regierung gekommen, gute Kollegen hatten ihr Mandat verloren, die Fraktionsführung musste mit den Grünen Deals machen. Es hatte gewaltig geknirscht.

Selbstbedienung. Peter Pastor saß mit seinem Abgeordnetenticket in der Bahn nach Düsseldorf, er dachte über das Wort nach. Viele Abgeordnete, auch in der Kommune, erlebte er als Selbstbediener, Selbstdarsteller, Wichtigtuer. Die Idealisten, wo waren sie? Der Anteil schrumpfte. Ist Politik überhaupt etwas für Idealisten, für die mit den großen Zielen? Er ertappte sich immer öfter im Tunnel der Resignation. Bis die Wut hochkam. Wut und Zorn und Ärger. Bruder Johannes, nah bei den Menschen – oder war das die Kollegin Kraft gewesen. Nah bei den Menschen – Pastor stieß ein verächtliches Lachen aus. Die gepanzerten Limousinen kamen ihm manchmal wie das Symbol für die abgeschotteten Politikerexistenzen vor. »Wir hören den Menschen zu« – ha, beeindruckt von ihrer eigenen Bedeutung sendeten sie nur. »Die Menschen draußen«, auch so eine Politikerfloskel, die sie dekuvrierte: »Wir Politiker hier drinnen, ihr Bürger da draußen.« Schönes Bild.

»Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Lokführer. Wegen einer Störung der Signalanlage zwischen Aachen und Herzogenrath endet unsere Fahrt in Herzogenrath. Sie werden mit Schienenersatzverkehr zu Ihren Zielorten gebracht. Vielen Dank für Ihr Verständnis.«

Nichts klappte, verdammt noch mal. Eine einfache Fahrt mit dem Zug von Aachen nach Düsseldorf kriegte dieses Land nicht hin. Aber Veggie-Day, Klimaschutz, Ehe für alle und noch ein Museum, während die Grundschulklos täglich mehr verdreckten – der Einsatz gegen schmuddelige Scheißhäuser war ja nicht sexy.

Peter Pastor stieg in den überfüllten Gelenkbus und verstand nun den Sinn des Wortes Nahverkehr. So nah kam man sich selten. Zu allem Überfluss stürzte sein Parteikollege Udo Meister auf ihn zu. Er ließ sich, ohne zu fragen, in den Sitz neben Pastor plumpsen. Bitte nicht Udo Meister, dachte Pastor verzweifelt. Kopfschmerzen und Udo Meister, das ging gar nicht. Es dauerte höchstens drei Minuten, bis der Lieblingssatz des SPD-Establishments fiel.

»Du musst das politisch sehen, Peter.«

Peter Pastor hatte diesen Satz unendliche Male gehört. Politisch sehen. Jeder Dummbeutel aus der Juso-Szene kam mit diesem Satz daher. Wenn kein Argument zur Hand war, wurde bedeutungsschwanger geraunt: »Das musst du politisch sehen.« Peter Pastor wollte es mit seinen eigenen Augen sehen. Der Politikalltag war hart, voller Heuchelei, ein Kompromissgeschäft. Die größten Egoisten sahen alles politisch und verschleierten mit Geschwurbel ihre Interessen. Peter Pastor bemühte in den letzten Jahren das, was man gesunden Menschenverstand nannte. Seine Wähler mochten ihn dafür, die Partei hasste ihn dafür. Hass? Er wurde entmachtet. Wer seine eigene Meinung hat, der wird unberechenbar. Von dort aus ist der Weg zum Liebesentzug nicht weit. Man wurde nicht mehr vorgeschlagen für bestimmte Funktionen in der Partei. Ein anderer Genosse, zumeist eine Frau mit roten Haaren, war plötzlich Delegierte für den Bundesparteitag. Einladungen zu Geburtstags- und Sommerfesten nahmen ab. Kampfkandidaturen für den geschäftsführenden Vorstand kündigten sich an. Es war verrückt, fast schizophren. Die Wahlergebnisse stimmten, die Stimmung in Partei und Fraktion stimmte nicht. Peter Pastor fühlte sich seinem Gewissen verpflichtet. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber die Realität sah anders aus. Die Partei verpflichtete und in der Partei die Alphatiere. Sie waren die Partei. Sie, die das Sitzfleisch hatten, die an der Theke mittranken, die Heimatlosen, die Selbstdarsteller, die Wichtigtuer, die Dauertelefonierer. Peter Pastor war müde. Wenn er aufhörte, worauf einige spekulierten, würde Udo Meister auf seinen Posten folgen. Der gute Udo, der Gewerkschafter, der keinen Satz fehlerfrei herausbrachte. Seine Ausführungen verliefen sich in einer referenzlosen Aussage, deren Anfang in einem diametralen Gegensatz zum Ende stand. Udo Meister war immer da. Immer nah. Das war entscheidend. Und er hing dem Vorsitzenden vor Ort an den Lippen. Bedingungslose Unterstützung.

Heißes Eisen

Die Sekretärin stellte das Telefonat durch zum Chefredakteur der Aachener Allgemeinen. Der Mann hatte nicht verwirrt gewirkt, sehr präzise, Insider-Informationen zum Stadionskandal. Frau Schott hatte einen Versuch gemacht, den Anrufer an eine Redaktionsassistentin weiterzuleiten.

»Chefredakteur oder das Gespräch ist beendet«, war die feste Stimme durchs Telefon geklungen.

Frau Schott wollte nicht schuld daran sein, wenn der Zeitung eine heiße Story entging. Chefredakteur Paul Schnigge nahm den Anruf entgegen. Manchmal meldeten sich Verrückte mit irgendwelchem Käse, aber es kamen auch jede Menge wichtige Informationen auf anonymen Wegen zu ihnen in die Redaktion. Leute aus der Stadtverwaltung, die die Schnauze voll hatten von krummen Dingern. Frustrierte oder machtbesessene Politiker. Die Zeitung nahm solche heißen Tipps dankbar entgegen.

»Schnigge«, meldete sich der Chefredakteur zackig. Er hoffte, den Anrufer mit dem Anschein von Entschiedenheit zu beeindrucken.

»Hansen. Das ist natürlich nicht mein richtiger Name, Herr Schnigge, aber Sie müssen mich ja irgendwie ansprechen können.«

»Gut, Herr Hansen, was kann ich für Sie tun?«

Ein kurzes Lachen schallte durch den Hörer.

»Sagen wir mal so, ich denke, ich kann eher etwas für Sie tun.« Er zögerte. »Oder besser, wir können beide zusammen etwas für diese Gesellschaft tun.«

»Schießen Sie mal los.«

Schnigge ließ den Aufzeichnungsmodus mitlaufen, nahm aus guter Gewohnheit trotzdem seinen Kugelschreiber zur Hand, um sich Notizen zu machen. Alte Journalistenschule.

»Es geht um das neue Fußballstadion mit Geschäftsstelle. Dort wird gerade ein weiteres Millionengrab geschaufelt. Die ganze Finanzierung wackelt. Bauausführung mangelhaft. Überdimensioniert. Die Brücke davor ist überflüssig. Warum passieren diese Dinge immer wieder? Nürburgring, Tegel, Kölner Oper, Kongresszentrum in Bonn. Glauben Sie, das ist Zufall, Schlamperei der Verwaltungen, Unfähigkeit? – Vielleicht von allem ein bisschen, aber – und das ist der Punkt – es verdienen Menschen daran, viele Menschen.«

Hansen machte eine Pause, um seine Worte wirken zu lassen.

»Und jetzt das neue Stadion der Alemannia?« Schnigge war mäßig neugierig und ein wenig enttäuscht. War wohl wieder mal einer dieser Frustrierten. Er schaute auf die Uhr. Er war mit dem Verleger zum Mittagessen verabredet. Wenn der Gesprächspartner nicht bald den Knüller herausließ, würde er das Telefonat schnell beenden.

»Die Politik hängt mit drin«, sagte Hansen.

Schnigge wurde hellhörig.

»Sie segnen einen Dringlichkeitsbeschluss nach dem andern ab. Der Generalunternehmer ist beteiligt an einer Baufirma in Russland. Der russische Eigentümer hat sich die zypriotische Staatsbürgerschaft gekauft. So macht man das heute. Man schiebt ein paar Millionen nach Zypern oder Portugal, dafür gibt es einen feinen Pass und der russische Magnat kann sich frei in Europa bewegen und entfalten«, erklärte Hansen. »Der Russe ist an einer Baufirma in Polen beteiligt, die an Heinekamp-Hochbau Anteile hält. Heinekamp macht Landschaftspflege in der Lokalpolitik. Klingelt es bei Ihnen?«

Heinekamp – klar, einer der Aachener Baulöwen, der vor einigen Jahren in Schieflage gekommen war, stieg allerdings wie Phönix aus der Asche wieder auf.

»Beweise?«, fragte Schnigge knapp.

»Jede Menge«, bestätigte der sogenannte Herr Hansen. »Sie sind mein erster Ansprechpartner. Ich kann die Story auch überregional anbieten. Ich finde aber, dass sie als Erstes am Tatort Aachen erscheinen sollte. Titelseite. Wenn Sie mir das garantieren, erhalten Sie das Beweismaterial.«

Schnigge war Feuer und Flamme. »Ich spreche das mit meinem Verleger ab und melde mich bei Ihnen.«

»Ich melde mich bei Ihnen, Herr Schnigge. Morgen am Vormittag.«

Ganz großer Auftrieb

Das Voss-und-Felten-Rennen am ersten Juniwochenende jedes Jahres war ein großes gesellschaftliches Ereignis. Tout Köln und der Rest des Rheinlands schlugen im Hippodrom, dem Restaurant der Rennbahn, zum Schaulaufen auf. Eine Gelegenheit für die lokale High Society, große Garderobe zu zeigen: Die Damen führten kinoreife Hutkreationen vor, von denen manche an Baisertorten erinnerten, andere an kleine Obstgebinde; die Herren zeigten sich in hellen Sommeranzügen oder stilvoll im Cutaway mit bunter Weste und Zylinder im passenden Farbton. Köln war nicht Ascot – aber man tat, was man konnte, um ein wenig Glanz zu verbreiten.

Bodo von Malchow war ebenfalls gekommen, um einen Hauch Pferdeluft zu schnuppern. Beim ersten Glas Champagner überfiel ihn der Verleger der Aachener Allgemeinen, Armin Verhülsten.

»Bodo, mein Lieber, wie geht’s dir? Du siehst fabelhaft aus!« Verhülsten war ein paar Nuancen zu laut. Seine Hand klatschte krachend auf Malchows Schulter. »Mein Bester, ich möchte dir unbedingt einen Gaul zeigen. Klasse Rennpferd, denke ich. Du musst mir deine Meinung sagen. Ganz ehrlich, allein dein Urteil zählt. Wenn du dein Go gibst, kaufe ich den Zossen.« Er lachte schallend und schlug erneut kräftig zu. Malchow wich zurück, konnte dem derben Hieb aber nicht ganz ausweichen. Der Mann ärgerte ihn. Geld wie Heu, aber keine Manieren.

»Lass mich die ersten zwei Rennen sehen, danach komme ich mit«, sagte er zurückhaltend, fast abweisend, gerade noch den Regeln der Höflichkeit entsprechend.

»Du bist der Chef«, grinste Verhülsten. »Der Champagner geht auf mich!« Der Aachener Verleger grölte erneut über seinen eigenen Scherz. Beide wussten, dass diese Veranstaltung großzügig vom Immobilienmakler Voss und Felten gesponsert wurde. Kundenpflege.

Der Verleger zog weiter und begrüßte etwas weniger überschwänglich den Landtagsabgeordneten Peter Pastor. Verhülsten hielt in der Dosierung seiner Freundschaftsbekundungen durchaus eine Rangordnung ein. Pastor gehörte nicht zu den Wichtigen, ein SPD-Landtagsabgeordneter aus Aachen, dessen Stern sank.

Kaum merklich gab Malchow durch ein Nicken im Vorbeigehen zu erkennen, dass er Pastor ebenfalls kannte. Nur ein aufmerksamer Beobachter erriet, dass Malchow dem Abgeordneten aus Aachen ein aufmunterndes Lächeln zusandte. Oder vielleicht ein Irrtum, vielleicht kannten die beiden sich gar nicht, vielleicht war dieses Lächeln einem anderen im Gedränge zugedacht.

Vom verglasten Restaurantgebäude aus betrat der Ratsherr Oliver Freese über eine Treppe die Terrasse. Er rannte fast in das Duo Verhülsten/Pastor hinein.

»Ach, der Kollege Freese aus Köln. Wir sitzen zusammen im Kulturausschuss des Landschaftsverbandes«, freute sich Pastor. »Darf ich Ihnen den Verleger Herrn Verhülsten vorstellen? Er ist die graue Eminenz des Verlagswesens in Aachen – Aachener Allgemeine, Verhülsten-Buchverlag, Verhülsten-Lokal-TV. Habe ich etwas vergessen?«

»Ein paar Peanuts«, antwortete der Verleger. »Und was machen Sie, Herr Freese?«

»Anwalt in Köln, Ratsmitglied und Mitglied im Kulturausschuss. Sie sind mir deshalb natürlich bekannt«, sagte Freese. »Ludwig-Stiftung, da sind Sie doch aktiv. Durch die Stiftung sind Köln und Aachen fest verbunden.«

Pastor überließ die beiden sich selbst und begrüßte eine Dame. Verhülsten versuchte ebenfalls zu entkommen. Es gab wichtigere Leute als einen kleinen Kölner Ratsherrn.

»Haben Sie einen Moment Zeit, Herr Verhülsten?«, bat Freese. »Ich hätte etwas mit Ihnen zu besprechen.«

Verhülsten schaute desinteressiert und ließ seinen Blick schweifen, um einen hochkarätigeren Gesprächspartner auszumachen.