6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

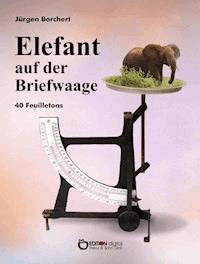

Wie kommt man nach Dabel? Gemeinsam mit dem Feuilletonisten Jürgen Borchert, der Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts anfangs eigentlich nur ein Porträt des bekannten Müllermeisters Fritz Döscher und seiner Holländerwindmühle schreiben soll, macht sich der Leser auf den Weg. Wie sich herausstellt, ist die Mühle nicht schwer zu finden und so schwer ist es auch nicht, mit Fritz Döscher ins Gespräch zu kommen – über seine Mühle, über seine Vorfahren und über seinen zu DDR-Zeiten geführten energischen Kampf für den Erhalt seiner Mühle als technisches Denkmal. Aber Jürgen Borchert wäre nicht der Feuilletonist Jürgen Borchert, wenn aus dem anfänglichen Auftrag, ein Porträt von Fritz Döscher zu schreiben, nicht das Porträt eines ganzen Berufsstandes geworden wäre. Und am Ende wissen der Schriftsteller wie der Leser jede Menge mehr über die Mühle von Dabel, über die Geschichte, die Konstruktion und die Funktion von allerlei Mühlen und über mecklenburgische Geschichte im Allgemeinen und im Besonderen sowieso. Herausgekommen sind ebenso vergnügliche wie informative Nachforschungen über ein Handwerk und ein Zeitdokument der besonderen Art.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 167

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Impressum

Jürgen Borchert

Die Mühle vom Roten Strumpf

Nachforschungen über ein Handwerk

ISBN 978-3-86394-697-5 (E-Book)

Die Druckausgabe erschien 1985 im Verlag der Nation Berlin

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta

© 2014 EDITION digital®

Pekrul & Sohn GbR

Alte Dorfstraße 2 b

19065 Godern

Tel.: 03860-505 788

E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.ddrautoren.de

1. Kapitel

De och erst to der mölen komet, de scal erst malen.

Eike von Repgow, Sachsenspiegel

Was verstehe ich schon von Mühlen! Das war mein erster Gedanke, nachdem ich den Brief gelesen hatte. Gewiss, ich hatte schon von Fritz Döscher gehört; war er doch ein populärer Mann im Bezirk. Man kannte sein Gesicht aus den Zeitungen, seine Stimme aus dem Radio, die Mühle war auch im Fernsehen vorgestellt worden, und Bekannte, die das Glück gehabt hatten, in der Dabeler Mühle das Tanzbein zu schwingen, waren des Lobes voll. Manchmal hatte ich den Meister auch bei Kulturbundsitzungen in der Bezirksstadt gesehen, wenn er, mit der ihm eigenen Überzeugungskraft, von seinem technischen Denkmal «Holländerwindmühle Dabel» sprach und stets hinzufügte: «Produzierendes technisches Denkmal, versteht sich!»

Dann war eines Tages dieser Brief gekommen. «Wir wollen einen Band mit Porträts herausbringen», schrieb der Lektor. «Hätten Sie nicht Lust, daran mitzutun? Und das Porträt eines mecklenburgischen Müllermeisters zu schreiben? Es sollte natürlich auch etwas über die Geschichte der Müllerfamilie und der Mühle darin stehen ...»

Da steckt ein gewisser Kollege Z. dahinter, dachte ich bei mir und fand das Projekt immerhin interessant. Eine Windmühle, das war doch etwas Bewegliches, zugleich ein reizvoller Gegenstand. Wie ein Versatzstück auf der Bühne, so diente sie, wie mir schien, der Dekoration der Landschaft. War da nicht Geheimnisvolles zu erkunden? Jedoch, wie gesagt, was verstehe ich schon von Mühlen. Das ist leicht gesagt: Schreiben Sie mal was über Mühlen und Müller. Gut, ich werde mir den Meister und seine Mühle ansehen, und dann wird entschieden. Aber viel Hoffnung, Kollege Lektor, viel Hoffnung mache ich Ihnen nicht.

Meine Mutter erzählte, sie habe als Kind mit einer Freundin in deren Vaters Windmühle gespielt, was der Meister gar nicht gern sah. Mit dem Sackaufzug seien sie auf und niedergefahren, bis der Müller sie schimpfend vertrieb. Die Reste der Mühle lagen noch vor ein paar Jahren als ein Haufen verrotteter eiserner Teile ohne erkennbaren Sinn in einer Wüste aus Brombeeren und Brennnesseln herum, ein paar Hundert Meter von unserem Wohnblock entfernt. Immer war es zugig und windig in diesem Neubauviertel; die Mühle muss guten Wind gehabt haben. Statt der Mühle klappern nun die Balkonverkleidungen.

Dieser Zusammenhang hat allerdings kaum etwas Verwunderliches an sich. Die Städte wuchsen, fraßen nach und nach die freien Flächen um die alten Stadtkerne auf und ließen unserer Zeit oft nur noch die windigen Hügel, auf denen früher einmal die Mühlen gestanden haben: Schwerin-Lankow ist zugig, und auf dem Neubrandenburger Datzeberg pfeift des Müllers Bruder nicht weniger scharf als in Rostock-Schmarl. Die Mühlen sind verschwunden.

Die Wassermühle in Plattenburg bei Wilsnack in der Prignitz war schon zu Zeiten meiner Halbstarkenjahre längst in eine Kneipe umgewandelt. Unter dem Tanzsaal rauschte der Mühlbach. Das schwere Wasserrad stand still und faulte vor sich hin. Der «Zippelwirt» lebte behaglicher von kreisenden Gläsern als von kreisenden Mühlsteinen. Ich gebe auch gern zu, dass ich damals nicht einmal hätte sagen können, ob diese Steine um eine horizontale oder eine vertikale Achse kreisen. Und damit ist auch schon umrissen, was mir von Mühlendingen im Gedächtnis ist. Genau genommen: nichts, weniger als nichts. Ich werde nach Dabel fahren. Das Wandern ist des Müllers Lust.

Müllermeister Döscher am Telefon: Ja, er habe auch schon gehört davon, ich könne ja mal 'rüberkommen, nachmittags am besten, vielleicht nächste Woche? Eine eher bedächtige Stimme, stark mittelmecklenburgischer Tonfall, breites E, stark rollendes R; die Sätze enden in abwägend-abfallendem «jao ...». Er fällt sofort ins Plattdeutsche, als er bemerkt, dass ich es verstehen und sprechen kann. «Denn kieken Se sik die Moehl an un den Möller ok, un denn künn'n wi jo allens beräden, jao ...»

Also: Dabel. Da müssen erst meine Landkarten her. Topografie ist mir schon wichtig: Wie liegt ein Ort und wo, an welchem Wasser und in welchem Wald, und wie erreicht man ihn. Dabel liegt im Planquadrat H 11 der Reise- und Verkehrskarte der DDR, Blatt 1: Schwerin, an der Bahnlinie Wismar - Karow und an der Fernverkehrsstraße 192, die ebenfalls von Wismar ausgeht, die Städtchen Warin, Brüel und Sternberg berührt, dann durch Dabel führt, Goldberg, Malchow und Waren/Müritz anläuft, in Penzlin scharf nach Nordosten abknickt und unmittelbar vor Neubrandenburg in Weitin endet. Eine interessante Straße für die Geschichte Mecklenburgs, zugleich eine Straße schräg und quer durch eine der schönsten Landschaften der Republik. Sie verbindet Urlaubszentren: die Ostsee, das Kloster-Wariner Seengebiet, das Mittlere Warnowtal und die Sternberger Seen, das Mildenitztal und die Dobbertiner Landschaft, die Großseenplatte und die Gegend um den Tollensesee und Neubrandenburg.

Eine Mühle an solcher Straße fällt auf. Hier ist viel Betrieb den Sommer hindurch; Autos mit Nummern aus allen Bezirken, mit Nationalitätskennzeichen aus halb Europa, aber auch zunehmend Rad- und Fußwanderer mit Zelt- und Schlafsäcken ziehen an der Dabeler Mühle vorüber. Seltsam ist nur, dass sie auf der Karte einfach unterschlagen worden ist. Fünfundvierzig Mal ist das Zeichen für «Windmühle» auf der Karte zu finden. Es kostet Zeit und bereitet Augenschmerzen, Planquadrat für Planquadrat nach dem winzigen Symbol abzusuchen. Merkwürdig genug: die kleinen schwarzen Mühlen sind sehr oft solchen Orten zugeordnet, an denen längst keine Mühle mehr existiert, allenfalls ein ruinöser Haufen von Ziegelsteinen und Eichenbalken. Dafür sind andere, durchaus stattliche und sogar noch produzierende Mühlen nicht eingetragen, und zu diesen kartografisch verschwiegenen, doch in natura unübersehbaren Fixpunkten gehört die Mühle zu Dabel.

Die älteste wissenschaftliche Vermessung Mecklenburgs, wohl die Basis für alle spätere Kartografie in diesem Lande, die berühmte «Schmettauische Charte», kurz vor der Wende des achtzehnten zum neunzehnten Jahrhundert im Auftrage der mecklenburgischen Herzoge von dem preußischen Grafen Friedrich Wilhelm Carl von Schmettau gezeichnet, zeigt in penibler Genauigkeit die Dabeler Marken mit jedem einzelnen Haus, jedem frei stehenden Baum, jeder Senkung und Hebung des Terrains. Dort oder ungefähr dort, wo die Mühle steht, also an der Wegkreuzung Dabel-Holzendorf-Gägelow, ist keine Mühle eingezeichnet. Das bedeutet (und die unbestrittene Qualität der Arbeit, die der Graf Schmettau geleistet hat, lässt keine anderen Schlüsse zu): Ende des achtzehnten Jahrhunderts gab es keine Mühle zu Dabel. Südöstlich des heutigen Mühlenstandortes, durchaus in Sichtweite, hat Schmettau akkurat zwei Hügelchen eingetragen, die wie Jungfernbrüstchen aus dem Gelände ragen. «Heydnische Begräbniße» steht dabei.

Historisch gesehen etwa in der Mitte zwischen der «Schmettauischen Charte» und der Reise- und Verkehrskarte der DDR des Tourist-Verlages hat die Preußische Landesaufnahme vor genau hundert Jahren ein Kartenwerk vorgelegt. Dazu gehört auch das Blatt Goldberg in Mecklenburg, Nr. 150. Und siehe da: auch hier keine Mühle in Dabel.

Es wird nichts anderes übrig bleiben: Man wird in den Staatskalender gucken müssen. Der «(Groß) herzoglich-Mecklenburg-Schwerinsche Staatskalender», in 149 Jahrgängen von 1776 bis 1939 mit wechselnden Titulaturen erschienen, bildet nämlich eine erstrangige Quelle für derlei Nachforschungen. Jeder Beamte, jeder Pastor, jeder Grundbesitzer, natürlich der gesamte Hofstaat vom Kammerkätzchen bis zum Staatsminister, das ganze Schranzengesindel, jeder Stadt- und Kreisphysikus hat hier Namen und Hausnummer. Hei steiht in ’n K'lenner! (Er steht in dem Kalender!) - das war schon eine ehrerbietige Bemerkung über einen Menschen im alten Mecklenburg. Was steht denn von Dabel «in 'n K'lenner»?

Seit jenem glücklichen Tag, da ich im Halleschen Antiquariat in einer vergessenen Ecke einen vorzüglich erhaltenen «Gros-Herzoglichen Mecklenburg-Schwerinschen Staatskalender» für ganze 15,50 Mark erwarb, und zwar den Jahrgang 1825, ordentlich mit einem Stempeleindruck für entrichtete «Calendersteuer» von zwei Schillingen versehen, kann ich, ohne erst Archiv oder Bibliothek aufsuchen zu müssen, historisch Verbürgtes auf der Stelle nachprüfen, allerdings nur für das Jahr 1825. Nein, eine Mühle gibt es auch 1825 nicht in Dabel. Dabel-Hof und Holzendorf im Amt Sternberg, dem Domanium, also landesherrlichem Besitz zugehörig, sind an J. C. Schröders Erben verpachtet. Dabel-Hof zählt sieben Vollhüfner, drei Büdner, hat Kirche und Schule.

Ein dem Dorf zugehöriges Stück Feldmark hat seinen Namen «Rother Strumpf» nach einem Ausbau mit zugehörigem Krug an der Landstraße nach Sternberg. Über die Bezeichnung «Rother Strumpf» ist viel gerätselt worden in Dabel; ganz klar ist die Bedeutung bis heute nicht. Aber wie immer gilt auch hier die bibliothekarische Grundregel: Nicht verzagen, nachschlagen. Wossidlo-Teuchert, Mecklenburgisches Wörterbuch (wir werden dieses vorzügliche Werk noch öfter zitieren), verzeichnet im Band 5, Spalte 1002, unter dem Stichwort «rot» unter anderem dies: «... als Zusatz zu Orts- und Geländenamen, zum Beispiel Krüge, Häuslereien, Katen, werden oft Rod' Fläut, Kraug, Lappen, Strump genannt ...» Und unter dem Stichwort «Strump» findet sich in Band 6: «Mehrfach auftretender Gehöftname Up ’n roden Strump, u. a. in Dabel, in Ganschow ...»

Also wird die volkstümliche und in Dabel verbreitete Ansicht, die Gegend am Dorfrand habe ihren Namen zur Franzosenzeit bekommen, weil nämlich einer der Franzosen seinen Strumpf, einen roten Strumpf natürlich, bei eiliger Flucht aus einem Bauerngarten an einem Busch oder Apfelbaum heimtückischerweise verloren habe, eine Legende sein, eine hübsche, zugegeben, aber eben doch eine Legende. Der «Rothe Strumpf» war ein Krug, in dem sich natürlich auch allerhand Diebs- und Halunkengesindel herumtrieb wie in vielen mecklenburgischen Straßenkrügen des ausgehenden 18. Jahrhunderts, zu einer Zeit, als ganze Räuberbanden das ziemlich schutzlose Landvolk ausplünderten, während die Herzöge und ihre Minister endlose Verhandlungen über die mühselige Vermehrung der Landreiter und berittenen Husaren führten: Dafür war kein Geld da.

Die Abschweifung, die wir hier gemacht haben, hat allerdings ihren Sinn darin: Die Mühle zu Dabel steht auf jenem Gelände, das den Namen «Rother Strumpf» bis auf den heutigen Tag führt. Die daraus abzuleitende Verbindung zwischen der Müllerei und den Spitzbuben im Krug zum Rothen Strumpf, die sich anbietet - stehen doch die Müller seit alten Zeiten im Geruch der Gerissenheit -, diese Verbindung entbehrt allerdings jeder Grundlage, denn die Mühle in Dabel ist erst 1892 errichtet worden, zu einer Zeit, als es den Krug längst nicht mehr gab. Und die böswilligen Behauptungen über die Müller? Denen werden wir auch noch auf den Grund gehen.

Die Fahrt nach Dabel beginnt nach Vorausplanung mit Hilfe von Landkarten, Staatskalendern und Fahrplänen auf dem Bahnhofsvorplatz von Schwerin, einem ziemlich belebten Ort, der zwischen Reichsbahn und Kraftverkehr, Straßenbahn und Taxi einen quirligen Wechselbetrieb aufweist. Mitten auf dem Platz steht der schaurig-schöne Brunnen «Rettung aus Seenoth» von Hugo Berwald. Erzen abgebildete Menschenfiguren werden mittels vierer Wasser speiender Seehunde in stetiger Feuchtigkeit gehalten. Eine Frau Mühlenbruch hat ihn 1910 gestiftet. Die Geschichte des Brunnens und seiner verschiedenen Schicksale wollen wir beiseitelassen, nur der Name der Stifterin erinnert uns sinnfällig an unser Ziel.

18 362 Windmühlen (also die Wassermühlen noch gar nicht gerechnet) gab es, einschlägigen Statistiken zufolge, im Deutschen Reich 1895. Diese riesige Zahl macht die unglaubliche Menge von Familiennamen verständlich, in denen auf alle nur denkbare Weise auf Mühlen hingedeutet wird: Müller, Möller, Miller, Mülllerchen, Mühlenbruch, Mühlenhaupt, Mühlen- oder Mühlbach, Mühlberg; Ober-, Unter-, Hintermüller, Neu- und Altmüller, Groß- und Kleinmüller, Bart-, Eisen-, Forstmüller, Hagen-, Gans- und Glücksmüller, Weiß- und Schwarzmüller, Mühlhagen, Mühlhase, Mühlenmeier, Meiermüller, Buschmühl, Buschmüller, Grundmüller, Bergmühl, Bergmüller; die zahllosen Zusammensetzungen mit Mehl- oder -mehl, zum Beispiel Mehlhose, noch gar nicht mitgezählt! Frau Mühlenbruch wird sich kaum Gedanken gemacht haben, woher ihr Gatte seinen schönen Namen hatte; der Herr war Ministerialrat und ziemlich reich und hätte sich wohl entschieden dagegen verwahrt, als Nachfahr irgendeines Müllers zu gelten.

Wie viele Müllers stehen in den langen Warteschlangen vor den Halteplätzen der Überlandbusse, die nach fast allen Punkten Mecklenburgs von hier aus starten, nach Güstrow und Plau, nach Hagenow und Boizenburg? Wie viele Müllers quellen stündlich aus der Schalterhalle des etwas monströs geratenen Bahnhofsgebäudes? Wie viele besteigen täglich hier die Linie 1 der Straßenbahn, den gelben Rumpelkasten, um ihren Fahrscheinschnipsel in den klappernden Entwerter zu stecken? Der Himmel mag’s wissen.

Die Schlange, in die ich mich einzureihen habe, ringelt sich um den Halteplatz 6, von wo aus die Schlenkis nach Güstrow und Sternberg abfahren. Ich habe niemals, sooft ich nach Dabel fuhr, das Glück gehabt, einen leeren Bus vorzufinden. Hier ist immer Gedränge; ein buntes Gewimmel von Reisenden, alltägliches Gequirle. Man steht brav in der Reihe, eskortiert von dem vielfältigen Reisegepäck, wozu die vorschriftsmäßige «zweihenklige schwarze Tasche» des Soldaten ebenso gehört wie der frisch gekaufte Gummibaum von Frau Peters aus Brüel (etwas pikiert wird sie feststellen, dass auch das Brüeler Blumengeschäft just an diesem Tage Gummibäume «reinbekommen» hat); an einem cordbekleideten Männerbein lehnt eine abgeschabte Aktentasche, die ihren Besitzer seit Olims Zeiten zur Arbeit begleitet, und eine dicke Dame hat, mitten im Sommer, ein paar nagelneue Kinderski erworben. Was wird dazu der Fahrer sagen? Und was wird er sagen zu dem schon jetzt angstvoll fiependen Hündchen, dem man einen Maulkorb umgebunden hat, der größer ist als das ganze Hundevieh? Kommt Zeit, kommt Rat - erst mal muss der Bus kommen. Der kommt auch, gerade rechtzeitig vor der Abfahrt, der joviale Steuermann achtet weder des Hündchens noch der Ski, was die dicke Dame aufseufzend-dankbar registriert. Er reißt automatisch die ihm hingehaltenen Fahrscheine ein und erzählt genüsslich und lauthals seinem Kollegen, der draußen vor dem Fahrerfenster steht, die Geschichte von heute früh, von der Frau, die ewig und immer von Sternberg nach Brüel karriole und immer mit'm großen Schein, dabei kostet's man eben sechzig Pfennige, das muss die doch wissen, die Ollsch, kann die sich kein Kleingeld einstecken, aber heute, heute habe er ihrs heimgezahlt, mit ’nem Roten sei die angekommen, stell dir das vor, Paul, fuffzig Mark, und das in Sternberg, morgens um sechse, ob sie's denn nicht kleiner hätte, habe er gesagt, und sie, patzig wie immer: Das sei doch wohl auch Geld, die fuffzig Mark, oder nicht? Und nu pass ma' auf, Paul, sagt der Fahrer und schließt schon die Zischtüren, weil alle drin sind und die Zeit eigentlich schon überschritten, also, Paul, was ich dir sage, da habe er ihr alles in kleinstem Kleingeld rausgegeben, alles in Märkern und Fuffzigern und Groschen, alles schön aufgestapelt, das habe die Ollsch gar nicht in ihr Portjuchhee gekriegt, die habe vielleicht geschnauft, ob das denn sein müsse, was solle sie denn mit dem ganzen Kleinzeug, eine Unverschämtheit sei das! Und nun legt er den Gang ein und teilt schnell noch die Pointe mit, auf die Paul schon lauert. Weißte, Paul, was ich da gesagt hab? Also, hab ich gesagt, das ist doch wohl auch Geld, oder nicht?

Der draußen lacht, die Fahrgäste lachen ebenfalls, manche laut (sie haben immer Kleingeld in der Tasche und sind also moralisch gerechtfertigt, die Geschichte zu belachen), und manche leise, man kann sich denken, warum. Auf geht's nach Sternberg.

Der Weg nach Sternberg führt durch eine Gegend voller Hügel und Wald und Seengewirr, Mecklenburg für Anfänger, wie es Klein Moritz sich vorstellt, und jetzt im Frühsommer prächtig begrünt und bestellt und in diesem Licht fast postkartenschön. Auf dem Paulsdamm geht's über den großen Schweriner See und dann die Anhöhe ins Hügelland hinauf; über Rampe hinweg der Blick auf die zurückbleibende Wasserfläche, an deren jenseitigem Ufer die weißen Betonsilos der Großmühle Bad Kleinen kilometerweit sichtbar sind. Mit etwas Glück kriegt man kurz vor Brüel, links der ständig im Auf und Ab schwingenden Chaussee, das bizarre Gerippe der einstigen Windmühle von Zahrendorf ins Blickfeld, das sich schnell wieder hinter den vordrängenden Hügeln verbirgt. In Brüel dann wird die scharfe Ecke an der Brüeler Motormühle genommen: drei Mühlenzeitalter also schon auf dieser kleinen Reise.

Sternberg, wehrhaft auf seinem stolzen ummauerten Berg über dem See, muss unbewandert bleiben: der Anschlussbus nach Dabel brummt unter der Wellblechbedachung der Abfahrtstelle, ein etwas altersschwacher Ikarus von der raketenförmigen Sorte mit der flugzeughaften Innenausstattung und den völlig nutzlosen kleinen Tischchen mit Lämplein; er harrt schon unserer mit asthmatischem Geschnauf. «Einmal Windmühle, bitte!»

Sternberg steht auf geschichtsträchtigem Grund. Herzog Heinrich der Löwe ist hier gestorben, das war 1329. Und unweit der Stadt, an der Sagsdorfer Brücke, fanden die Landtage seit frühesten Zeiten statt; die «Stände», also Landesherr, Ritter und Stadtgesandte, trafen sich hier auf freiem Felde, um die Dinge des Landes zu regeln. Es gibt eine bildliche Darstellung eines solchen Landtages, die den Herzog Johann Albrecht unter einer mächtigen Eiche vor einem Zelt sitzend zeigt, umgeben von ernst blickenden Herren der Kirche, martialisch gewandeten Rittern und allerhand prächtigen Patriziern aus den Städten. Das Volk ist nicht abgebildet. Dafür hatte es stets die Ehre, die Lasten zu tragen, die die Landtage ihm aufluden. Später, seit 1621, fanden die Landtage wechselweise in Sternberg und Malchin statt und sicherlich nicht mehr im Freien. Dies alles kommt mir natürlich nicht gerade jetzt in den Sinn, während unsere Rakete den Stadtberg umrundet und sich in Richtung Dabel entfernt, aber es verdient erwähnt zu werden, denn auch hier ist mancherlei Mühlenbezug: lese mal einer die Landtagsprotokolle. Die alte Institution des Mühlenzwanges wird nicht nur einmal Gegenstand des allerhöchsten Interesses gewesen sein, denn die Mühlen waren stets im Blickfeld der Steuerbehörden. Im Juni 1555 haben sie hier die fürstlichen Schulden umverteilt, auf wahrhaft fürstliche Weise: Die vom Adel sollen fünf Jahre lang von 10 Gulden Einkunft einen Gulden geben, unde de buren viff jar lanck eyne dubbelde Landbede, und die in den Städten auch eine doppelte Landbede, unde von jederem Dromt maltes, ßo in den Steden to der molen geyt, jerlick.es 1 gulden. Das heißt, aus dem Niederdeutsch von damals ins Hochdeutsch von heute übertragen: Der Adel, bisher steuerfrei, zahlt 10 Prozent, der Bauer zahlt das Doppelte der Landbede, seiner Grundsteuer, und die in den Städten, das niedere Stadtvolk, Handwerker und Gewerbetreibende und kleine Kaufleute, desgleichen, und dazu noch von jedem Dromt (= Scheffel) Malz, das sie zur Mühle brachten, einen Gulden. Es traf, wie immer, die kleinen Leute. Und weil sie ihr Brotkorn mahlen lassen mussten, wo der Grundherr es vorschrieb, nämlich auf jener Mühle, die im Herrschaftsbereich des Grundherrn lag, so fielen sie gleich dreimal unter die Steuer. Zum ersten zahlten sie Pacht an den Herrn, der stöhnend ein Zehntel seiner Einkünfte dem Landesherrn auszuliefern hatte, zum zweiten verdoppelte sich ihre eigene Steuerpflicht dem Landesherrn gegenüber, und zum dritten legte der nun auch noch eine Steuer auf die in der Mühle vermahlenen Getreidemengen. Harte Zeiten, harte Sitten.

Die Mühle zu Dabel, die nun in Sicht kommt am linken Straßenrand, während rechts der Holzendorfer See glitzert, die Mühle zu Dabel hat solcherlei Spielwerk nicht aushalten müssen. Sie ist zu jung dafür. Das soll man ihr indessen eher zum Vorteile anrechnen.

Die Mühle zu Dabel beherrscht das Landschaftsbild in weitem Umkreis. Dabei ist der Hügel eigentlich nur mäßig hoch; die Weite dieser in sanften Bodenwellen schwingenden Gegend jedoch bietet dem freien Blick nicht viele Hindernisse. Zur Straße hin, gleich hinter dem Bahngeleise, kräuselt sich ein helles Birkenwäldchen, und jenseits der Straße liegt der stille Holzendorfer See, den der Wind ungehindert überquert, ehe er auf die Mühle trifft.

Eine Mühle zu beschreiben sollte einem Mann meines Berufes nicht allzu große Schwierigkeiten machen. Alles ist, jedenfalls von außen, klar erkennbar und zweckdienlich: Aus dem bunten Gewirr von allerlei Anbauten, Garage, Scheune, Stall und Wohnhaus, wie sie nun einmal zu einem landwirtschaftlichen Anwesen gehören, erhebt sich der viereckige Unterbau aus kräftigem rotem Ziegelmauerwerk, von einer weiß gestrichenen Galerie umlaufen. Auf diesem steinernen Sockel sitzt der achtkantige, sich in elegantem Schwung nach oben verjüngende hölzerne Turmbau mit weiteren zwei Etagen. Er trägt als Krönung des Ganzen den drehbaren Dachaufsatz des Kopfes. Turm und Kopf sind mit Holzschindeln verkleidet. Vorn aus dem Kopf, der wegen der Froschperspektive des Betrachters und wegen seines aus aerodynamischen Gründen besonders konstruierten Formzuschnittes irgendwie schief aussieht, ragt in leichter Schräglage eine Welle hervor, an der kreuzförmig die vier Flügel befestigt sind, jeder gut und gern seine zehn oder zwölf Meter lang. Am hinteren Teil des Kopfes erhebt sich ein Gestänge, das eine Windrose trägt.

Soviel mag genügen an nüchterner Schilderung. Eine Postkarte kann das eigentlich auch bieten. Was exakte Beschreibung und fotografische Abbildung nicht wiederzugeben vermögen, was aber für jeden Betrachter, ob bewusst oder unbewusst wahrgenommen, von dieser (und wohl von jeder) Windmühle ausgeht und mich jedenfalls sofort gefangen nimmt, ist eine fast greifbare poetische Ausstrahlung. Gewiss, was da vor mir steht an dieser nüchternen Wegkreuzung, durch den Bahnübergang zusätzlich versachlicht und durch einen brummenden LKW auf der Zufahrtsrampe ins Prosaische, in nüchterne Arbeitswelt einbezogen, ist eine Maschine, dem Zweck bestimmt, Getreide in Mehl oder Schrot zu verwandeln. Und trotzdem muss ich mich gleich wehren gegen die Gedanken von Mythos und Märchen. Vielleicht liegt es daran, dass hier so elementare und archaische Dinge zu einem Brennpunkt sich vereinigen: Mensch, Wind und Brot.

Wir wollen uns aber der Schwärmerei enthalten und nun endlich auf die Mühle zugehen, aus der ein dumpfes Brummen dringt - vom klassischen Klappern ist nichts zu vernehmen. Schon jetzt aber, ehe ich an die Tür schlage, schon jetzt habe ich das unbestimmte Gefühl, dass ich dieses Buch wohl doch werde schreiben müssen: Man hat mich in die poetische Falle gelockt.

Aus der Mühle brummt es also, und das Brummen wird stärker, als man mir öffnet; ein Rieseln und leises Schüttern und eine allanwesende Bewegung fügen sich dem Brummen hinzu. «Ja, das ist Müllers Musik!», sagt Meister Döscher und streckt mir seine Hand hin.

Ich will mir das Vergnügen, meinen Mann in der Mühle in ein Kleid aus Worten zu stecken, ein wenig aufsparen; es kommt noch eine bessere Gelegenheit dafür und ein überzeugenderer Rahmen für solches Porträt. Ich will erst von dem Abenteuer der Erstbesteigung erzählen, keines Achttausenders in Tibet, sondern dieses achtzehn Meter hohen Kunstwerks, das vom ersten Augenblick an in seinem Innern fantastische Beweglichkeit offenbart und gleichzeitig einen solide-stabilen Eindruck macht: eine Dialektik von Ruhe und Bewegung, von Statik und Dynamik. Alles rauscht, rieselt, rumpelt, steigt und sinkt, dreht und drieselt vor sich hin und macht doch in seiner verwirrenden Vielfalt und Vielgestaltigkeit, in der für den Laien unerratbaren, zugleich jedoch offensichtlichen Zweckbestimmung dieses Durcheinanders von Wellen und Rädern, Riemen und Stangen, Walzen, Seilen, Balken, Böden, Leitern und Treppen, Klappen und Luken den geheimnisvollen Eindruck unauflösbarer Zusammengehörigkeit.