6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

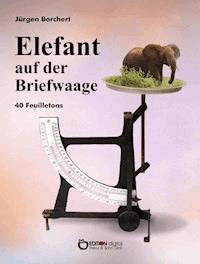

Die Briefwaage ist ein Gradmesser postalischer Kritik. Der pendelnde Zeiger auf der mondförmigen Skala stellt Fragen. Reicht die 20-Pfennig-Marke, oder muss befürchtet werden, dass die Post nachwiegt? Die Briefwaage ist, was in früheren Zeiten die Goldwaage war. Man soll seine Meinung nicht darauf legen und die Worte seiner Mitmenschen schon gar nicht. Und wenn man gar Feuilletons nachwiegen wollte, würde sich oft genug herausstellen, was die Kritiker dieser kleinen literarischen Form schon immer behaupten: Diese Feuilletons sind einfach zu leicht. Schließlich sind sie aber nicht zum Nachwiegen bestimmt, sondern zum Nachdenken über die Absonderlichkeiten unseres Alltags, die Wechselfälle des Lebens. Hier wird die Welt aus dem Blickwinkel des Feuilletonisten betrachtet. Dies geschieht, indem sich der Betrachter niederbeugt und durch seine Beine schaut. Dabei steht die Welt ein wenig kopf, und es fallen, wie es beim Kopfstand leicht geschehen kann, Geschichten aus den Taschen. Und anders sieht die Welt aus, nicht fremd, aber anders, und manchmal, manchmal sogar ein bisschen schöner, als sie in Wirklichkeit ist. Dies schadet gar nichts. Aber es eröffnet Möglichkeiten. INHALT: Der Elefant auf der Briefwaage Momentaufnahmen - I. Introduktion Bahnhof Fähre zu verkaufen Plädoyer für eine Gegend Herr Gysels van Lier Der Kahlbutz und ich Momentaufnahmen – II. Eine schmutzige Geschichte Kunsthandlung Pielog Spiel gegen sich selbst Schneegestöber Der Tod und die Wahrheit Partnerlook Blick auf den Grund oder: Die Entdeckung des Gerümpels Momentaufnahmen – III. Der Blick Mitteilungen über den Pfeilstorch Erfindung einer Stadt Vestmannacyjar (für Polgar) Der Nabel der Welt Eine Grenzgeschichte (Fritz Reuter zugedacht) Momentaufnahmen – IV. Interieur Um fünf am Fluss Vom Käse Busen oder Kopf? Beiläufige Beobachtung Pülverchen kaufen Meine Meinung über Lindow Momentaufnahmen – V. Die Gemäälde Drei Briefe aus Strelitz Der noch andere Kleist Gürtzigs Vogelschau Langweils Modell Labyrinthe Die Inkas im Ballon Flüchtiger Eindruck von Mansfeld Frau im blauen Kleid Mein Freund Balduin Der neue Büchmann Albumblatt für Ludwig Reinhard Momentaufnahmen – VI. Ende und Anfang

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 129

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Impressum

Jürgen Borchert

Elefant auf der Briefwaage

40 Feuilletons

ISBN 978-3-86394-694-4 (E-Book)

Die Druckausgabe erschien 1979 im Mitteldeutschen Verlag Halle-Leipzig.

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta

© 2014 EDITION digital®

Pekrul & Sohn GbR

Alte Dorfstraße 2 b

19065 Godern

Tel.: 03860-505 788

E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.ddrautoren.de

Der Elefant auf der Briefwaage

Zugegeben, dies klingt paradox. Wie kann, so wird sich jeder vernünftige Mensch fragen, der Gigant des Tierreiches die Briefwaage betreten, dieses feinfühlige Instrument, dessen Empfindsamkeit sich schon im zarten Bau seines Gestänges zeigt? Wird nicht ein Drahtknäuel, ein unentwirrbares Metallchaos entstehen, wenn ein Elefant sie betritt? Aber die Wahrheit ist, dass sich auf meiner Briefwaage ein Elefant befindet, ein schönes, wohlgeratenes Exemplar mit langem Rüssel und großen Ohren, die ihn der afrikanischen Sippe zuweisen.

Eigentlich, gewiss, werden ja Briefe gewogen. Der pendelnde Zeiger weist auf der mondförmigen Skala das Leichtgewicht nach und stellt Fragen. Reicht die 20-Pfennig-Marke oder muss, wenn der Zeiger zu 20 1/2 Gramm tendiert, befürchtet werden, dass die Post nachwiegt? Muss nicht auch das Gewicht der Marke eingerechnet werden, soll man also den Brief vor oder nach dem Wiegen frankieren? Die Briefwaage ist ein Gradmesser postalischer Kritik. Wenn ich dieses Manuskript nachher an meine Lektorin absende, so sagt mir schon die Briefwaage, ob es zu leicht oder zu schwer ist.

Bevor aber der Wägevorgang eingeleitet werden kann, muss ich den Elefanten veranlassen, die Briefwaage zu räumen. Er wird dies ungern tun, denn von seinem erhöhten Platz auf der flachen Waagschale kann er den ganzen Schreibtisch überblicken und sogar noch ein bisschen mehr, und wer gibt schon gern eine solche Aussicht auf?

Der Elefant auf meiner Briefwaage ist aus Filz, er wiegt 8,5 Gramm, und da er auf einer Waage steht, kann er sein Gewicht ständig kontrollieren. Ich bekam ihn im Veteranenklub geschenkt, als ich dort neulich den alten Damen und Herren eine Geschichte vorlas. Die Geschichte entspricht also einem Äquivalent von 8,5 Gramm, immerhin.

Meinen Kritikern empfehle ich, sich eine Briefwaage, wo nicht schon vorhanden, unbedingt anzuschaffen. Sie können sie zum Abwägen meiner Feuilletons benutzen. So werden sie dann bestätigt finden, was sie schon immer behaupten: Diese Feuilletons sind einfach zu leicht. Wie ein Elefant. Vastehnsemarecht.

Momentaufnahmen - I. Introduktion

Atelier, Labor und Werkstatt meines Lehrmeisters lagen im Souterrain eines dreistöckigen Mietshauses am Ufer unseres kleinen Flüsschens, das jedoch im Frühjahr nach der Schneeschmelze bewies, welche Potenzen in ihm steckten. Dann schwoll es drohend an, überschwemmte Gärten und Hofplätze und schickte sich an, in unsere geheiligten Arbeitsräume hineinzulaufen. Immer, wenn wir bereits in Hochstimmung waren und die Umstellung unserer Tätigkeit in greifbare Nähe rückte, pflegte sich das Wasser zu besinnen und seinen gewohnten Pegelstand wieder einzunehmen. Zurück blieb ein wenig Schlick in den Hintergärten und die leise Enttäuschung der Belegschaft: Hätte das Wasser nicht noch wenigstens 10 Zentimeter höher steigen können?

Unsere »Belegschaft« bestand neben dem Chef, gewohnheitsgemäß der Alte genannt, aus mehr oder weniger merkwürdigen Menschen, deren vereinte Tätigkeit darauf gerichtet war, die Bevölkerung der Stadt und der Umgegend bei gegebenen Anlässen mit heiterer oder ernster Miene auf hoch glänzenden oder matten Papieren abzubilden. Jeder kann sich denken, was wir auf eingelieferten Kundenfotos scharf oder unscharf zu sehen bekamen: Gegenden und Landschaften, Städte und Dörfer, natürlich auch Menschen, schlechthin den Menschen in allen nur möglichen oder auch unmöglichen Situationen: Hochzeiten, Kindtaufen und Beerdigungen, Schulanfänger mit großen und kleinen Schultüten, allerlei Fest- und Feiergesellschaften hinter Flaschenbatterien und leer gespeisten Tafeln und, was natürlich uns Lehrlinge besonders interessierte, in jedem Sommer wieder mehr oder weniger oder gar nicht bekleidete männliche oder weibliche Wesen an Badestränden und Badestellen. Besondere Spannung und Arbeitslust entwickelten wir, wenn der Dachdeckermeister S. einen Film abgegeben hatte, denn er machte Fotos, die sich unserer besonderen Wertschätzung erfreuten. Seine Frau war darauf in vorzüglichen und unsere Lehrlingsfantasie höchlich anregenden Posen abgebildet. Man muss allerdings zugeben, dass der Dachdecker da ein ausgezeichnetes Modell hatte, rundum mit allen wünschenswerten Vorzügen und Vorsprüngen. Frau S., die wir auf diese Art ziemlich genau kennenlernten, war jedes Mal Anlass zu dunklen Gesprächen meines Mitlehrlings Heinz mit Herrn Sachs, unserem Altgesellen, über die sechste Qualität, bis Herr Sachs eines Tages begriff, dass Heinz die Sexualität meinte. Manchmal kam Frau S. selbst, um die bewussten Fotos abzuholen, und ließ sich dann nur von unserem Chef bedienen, der ihr die hochglänzenden Dokumente mit dem neutral-maliziösen Lächeln eines Intimus aushändigte. Frau S. und ihr Gatte glaubten natürlich, dass ihre Heimstudien nur durch die Hände des Meisters gegangen seien. Er ließ sie in ihrem Glauben.

Nächst dem Meister war es der erwähnte Herr Sachs, dessen Wort zu befolgen war. Ihm unterstand ein düsterrot beleuchteter Kellerraum mit triefend nassen Wänden und kaltem, mit Holzgattern belegtem Betonfußboden, der hochtrabend »die Kopieranstalt« genannt wurde. In dieser nie gelüfteten Bude, in der es nicht nur durchdringend nach Entwicklerflüssigkeit, Fixierbad und Unterbrechersalz, sondern auch nach den schwarzen zwanziger Stumpen stank, die Herr Sachs pausenlos qualmte, befanden sich zwei mit Belichtungstastaturen versehene Kopiergeräte, die klappernd die belichteten Abzüge ausspien. Drehte man sich um, stand man vor einem gemauerten und zementierten Schwemmbecken mit großen Schalen für die fotografischen Chemikalien. Hier traten, zunächst blass und erst langsam sich schwärzend, die Konturen der Bilder aus den weißen Papieren. Rechtzeitig und mit Schwung musste man die klatschnassen Fotos in das Unterbrecherbad schleudern und mit der Rechten neue, unentwickelte in den Entwickler schnippen, wobei es darauf ankam, die Papierchen mit einem Mal mit der Entwicklerflüssigkeit zu bedecken, um Ränder und Schlieren zu vermeiden. Herr Sachs pflegte stets einen von uns Stiften zum Entwickeln anzustellen. Während er mit unglaublicher und von uns nie erreichter Geschwindigkeit die klappernden Kopierkästen bediente, gab er weise Lehren und merkwürdige Wort- und Satzgebilde von sich. »Locker vom Bock!« war eine seiner Lieblingswendungen; sie bewirkte, dass der entwickelnde Lehrling seine Tätigkeit erschreckt beschleunigte.

Unser Chef stammte aus Böhmen. Das hinderte ihn jedoch keineswegs, in unserer stockpreußischen Bauerngegend ein bekannter und beliebter Mann zu sein. Keine Hochzeit, keine Beerdigung, keine Konfirmation (und später keine Jugendweihe) fand statt ohne den Meister oder einen seiner Adjutanten. Öfter nämlich geschah es, dass mehrere Einladungen zu solchen Anlässen gleichzeitig vorlagen. Dann wurden wir aufgeteilt und, mit allerlei moderner und altmodischer Technik versehen, auf die Dörfer geschickt

In den Dörfern unserer Gegend wurden seit alten Zeiten die Bauernhochzeiten mit großem Gepränge gefeiert. Da es viele Großbauern gab, in deren Familien zumeist nach Geld oder nach Land geheiratet wurde, wuchsen sich diese Hochzeiten zu gesellschaftlichen Ereignissen ersten Ranges aus. In den Dörfern standen die wenigen bisher gegründeten LPG zumeist auf noch recht schwachen Beinen, und da sahen es die Bauern als Ehrensache an, bei einer Hochzeit mal richtig herzuzeigen, was sie hatten und konnten. So war es nicht selten, dass zwei- oder gar dreihundert Gäste anrückten, um auf Kosten des Zigarren rauchenden Bauern zwei Tage lang zu fressen und zu saufen, was das Zeug hielt. Dass eine Hochzeit einmal mit weniger als hundert Leuten gefeiert wurde, kam kaum vor. Da ergab sich für den Fotografen ein vorzügliches Arbeitsfeld: es galt, den feierlichen Akt in schöner Vollständigkeit abzubilden. Also reisten wir meist gegen zehn Uhr mit unserem klappernden Motorroller Marke »Pitty« an und begrüßten erst einmal die Küchenfrauen. Dies wird niemanden wundern: wir schrieben 1955, waren meist nicht so richtig satt oder doch wenigstens jederzeit in der Lage, uns größere Mengen Nahrungsmittel einzuverleiben. Ich hielt mich dabei immer an den Satz meiner Großmutter (sie pflegte ihn beim Genuss ihrer selbst verfertigten Kartoffelklöße zu gebrauchen): »Wenn man satt ist, kann man noch ’ne ganze Menge essen.« Auch kannten wir die Küchenfrauen gut, denn sie reisten wie wir von Hochzeit zu Hochzeit und machten sich einen Spaß daraus, die hungrigen Fotografen und Musiker mit allerlei schönen und guten Sachen zu versorgen. Es kostete sie nichts: der Bauer hatte es ja.

Vom Hause der Braut aus zog die vielköpfige Festgesellschaft die Dorfstraße entlang zur Kirche, paarweise geordnet und angeführt von der Blasmusik, die züchtig punktiert den alten Choral Jesu geh voran intonierte. Für uns war es wichtig, dass dieser Weg möglichst lang ausfiel, denn wir wollten während des frommen Ganges mit der Kleinbildkamera recht viele Paare »erwischen«, die feierlichen Gesichter des Brautpaares, die Brauteltern, die Eltern des Bräutigams, die ganze scheinheilig ergriffene Verwandtschaft, der man schon jetzt die Gier auf das Festmahl ansah. Die alten Bauern, in Cut und Zylinder, trugen ihre Bäuche gemessen hinter Brautleuten und Blasmusik her, ehernen und ungerührten Gesichts, während die Bäuerinnen schon ihre in der Handhabung von Spitzentaschentüchern ungeübten Hände zum Trockenwischen der Augenwinkel zu benutzen begannen.

Der Herr Pfarrer empfing Braut, Bräutigam und Gefolge in der Kirchentür. Das mild lächelnde Gesicht mit dem Polster des Doppelkinnes auf das frisch gestärkte Beffchen gesenkt, schüttelte der geistliche Herr beidhändig der Braut die Linke (mit der Rechten hielt das gute Kind zitternd den Brautstrauß), beklopfte dem Bräutigam aufmunternd die Schulter, drückte mit männlich-wissendem Ernst den Bauern die Pranken, den Bäuerinnen huldvoll die verarbeiteten Hände, nickte wohl auch dem Bürgermeister wohlwollend zu, wobei er nicht unbemerkt ließ, dass dieser zur Feier des Tages kein Parteiabzeichen trug, und übersah geflissentlich den Parteisekretär der gerade gegründeten LPG, der hochroten Kopfes und, was zu seiner Ehrenrettung gesagt werden muss, mit allen Anzeichen des Widerstrebens sich von seiner energischen Ehehälfte in das Gotteshaus zerren ließ.

Alle diese Momente mussten fotografisch fixiert und also der Nachwelt betrachtbar gemacht werden. Dies war Routinearbeit und flutschte. Einmal allerdings geschah es, dass der Brautzug stockte: die Kirchentür war verschlossen. Pfarrer Dr. Z., ein Amateurastronom und Sonderling, der aus dem Nachbardorfe erwartet wurde, war nicht pünktlich zur Stelle. Also spielte die Blasmusik vor der Kirchentür den Choral noch drei- oder viermal, während die ganze Gesellschaft frierend, aber diszipliniert in Reih und Glied vor der Kirche stand. Schließlich ertönte Geknatter, und Pfarrer Dr. Z., in flatterndem Talar, bog auf seinem »Hühnerschreck«, einem hilfsmotorgetriebenen Fahrrad, auf den Kirchenplatz ein und erklärte mit entschuldigenden Gesten, dass soeben eine partielle Sonnenfinsternis stattgefunden habe, deren Beobachtung ihn gehindert, pünktlich zu erscheinen. Niemand indes hatte die Sonnenfinsternis wahrgenommen, sie musste wohl wirklich sehr partiell gewesen sein; niemand aber auch erhob Protest oder Vorwurf: des Herrn Pfarrers Spleen wurde allgemein akzeptiert.

Bei der Trauung war es nicht üblich zu fotografieren. Wir gingen deshalb während des frommen Aktes in den Dorfgasthof und rekrutierten dort die Requisiten für das nachher anzufertigende Gruppenfoto, einen Gummiwagen also, einige Saalbänke, ein paar Stühle. Diese Gegenstände dienten der Aufstellung der Festgesellschaft, einem zeitraubenden und aufregenden Experiment, der Arbeit des Dompteurs im Zirkus vergleichbar, der Kreaturen unterschiedlichster Natur zu einer Pyramide vereinigen will. Mein Lehrgeselle, der lange Horst, der den Bräuten schöne Augen machte und pausenlos zweideutige Witze zu erzählen wusste, löste diese Aufgabe stets mit Bravour. Die junge Generation erstieg also den Gummiwagen und die davor aufgestellte Saalbank, was nie ohne Gejuche abging. Einmal trat sich beim Ersteigen des Postaments eine junge Dame auf den übermäßig langen Rock, der sich mit heilem Knirschlaut aus seiner Verankerung an der Taille löste und die Beine der Schönen freigab: ein Fest für die Fotografen! So fröhliche Gesichter hatten wir lange nicht auf der Platte. Vor die Reihen der Jungen kam, auf der Erde stehend, die mittlere Generation, und davor saßen auf einer weiteren Bank die nächsten Anverwandten der Brautleute und die Alten. Braut und Bräutigam kamen in die Mitte, zu ihren Füßen wurde gefällig der Schleier drapiert. Manchmal wussten wir auch den Brautstrauß so anzuordnen, dass er den bereits deutlich sichtbaren Grund der Hochzeit mildtätig verdeckte. Schließlich war alles zur Zufriedenheit gerichtet, und unser bombastisches Arrangement stellte sich uns, die wir unter dem berühmten schwarzen Tuch steckten, kopfstehend und seitenverkehrt auf der Mattscheibe der riesigen Stativkamera dar. Dann, nachdem die schwere Kassette eingeschoben und die Blende geschlossen war, musste ich nach dem obligaten Witzchen meines Gesellen den Deckel vom Objektiv nehmen.

Es kam vor, dass wir den Dressurakt in Dörfern vorführten, die an der unseren Landkreis durchschneidenden viel befahrenen Transitstraße gelegen waren. Da standen wir dann mit unserem dreibeinigen Ungetüm auf der einen Seite der Straße, während drüben, jenseits des Fahrdammes, unsere Hochzeitspyramide vor dem Gasthofe aufgebaut war. Nicht selten blieb, den Witz der Situation erfassend, ein Lastzugfahrer laut hupend mit seiner Maschine zwischen uns und dem hundertköpfigen Modell stehen und fuhr nicht weiter, ehe ihm ein Kuchenpäckchen oder Hühnerkeulchen hochgereicht worden war. Einer verlangte gar einmal, die Braut möge ihn küssen, was diese auch, um weitere Verzögerungen zu vermeiden, unter dem Beifall der Anwesenden schnurstracks und kenntnisreich erledigte.

Durch solcherlei und andere Zwischenfälle qualifizierte sich das Großfoto zu einem der Hauptereignisse einer Dorfhochzeit. Dann aber kam, endlich, die Festtafel. Unsere Anwesenheit war, beruflich betrachtet, dabei eigentlich nicht mehr vonnöten, denn es war nicht üblich, die Gäste beim Bewältigen der vier oder fünf Gänge zu konterfeien. Trotzdem nahmen wir natürlich immer die Einladung an. Wollen Sie wissen, was gegessen wurde? Bitte sehr. Vorgang: Suppe, also Hühnerbrühe mit Fleischklößchen angereichert. Erster oder Zwischengang: Frikassee. Zweiter Gang: Kotelett und Rotkohl. Dritter Gang: Schweinebraten. Vierter oder Nachgang: Zitronencreme mit Schlagsahne. Dann, nach kurzer Pause, in der Zigarren, Zigaretten und Schnäpse herumgereicht wurden, ging man zur Kaffeetafel über, bei der sich die im Karree aufgestellten Tische des Gasthofsaales unter ungeheuerlichen Kuchenbergen bogen, die jedoch mit der gleichen Verbissenheit niedergemacht wurden wie zuvor die fleischernen Genüsse. Sodann pflegte man die schon vorsorglich in der Saalecke auf gebauten Bierfässer anzustechen und sich mithilfe des Gerstensaftes auf das nunmehr folgende Abendessen vorzubereiten, dessen Beschreibung ich mit Rücksicht auf unser kalorienbewusstes Denken lieber unterlassen will.

Bei diesen Fressfesten präsentierte sich dem unerfahrenen, doch erfahrungsgierigen Blick des Fotografenlehrlings die Dorfgesellschaft der fünfziger Jahre in ihrer ganzen, im gärenden Umbruch befindlichen Schichtung. Oben an der Festtafel, links und rechts des Brautpaares angeordnet, thronten die Eltern des Paares, nicht selten »größere« Bauern. Kleinbauern, Neubauern, Umsiedler gar oder Landarbeiter konnten sich eine solche Hochzeit mit Blasmusik, Kochfrauen, Fotografen und hundert Gästen nicht leisten. Diese »größeren« Bauern hingegen zeigten her, wozu sie imstande waren. Nicht selten prahlten sie damit, wie viele Hühner, Enten, Schweine und Kälber sie hatten schlachten lassen, um die Festtafel auszurichten. Uns Stiften aus der Stadt fielen buchstäblich die Augen aus dem Kopf, wenn wir das erste Mal die bis zur Verschwendung aufgefahrenen Fressalien zu Gesicht bekamen. Später allerdings gewöhnten wir uns das Wundern ab und stellten mithilfe der Küchenfrauen durch die Mitnahme umfangreicher Viktualienpakete wenigstens zum Teil die ausgleichende Gerechtigkeit wieder her.

Neid, Missgunst und Feindschaft zwischen den Bauern brachte eine solche Dorfhochzeit natürlich auch ans Licht. Wir nahmen, des Beobachtens geübt, wohl die wackelnden Gardinen wahr, hinter denen hervor die nicht eingeladenen den Brautzug betrachteten, sahen auch die ausgemergelte Altbäuerin an der Tafel, die, da es ja das Geld des Brautvaters kostete, maßlos alles in sich hineinfraß, was auf den Tisch kam. Beim letzten Gange hatte man den Eindruck, die Zitronencreme quelle ihr jeden Augenblick aus den Ohren. Nun begriff ich, was das bedeutet: den Gastgeber schädigen. Auch pflegte man bei diesen Fressgelagen das alte deutsche Sprichwort zu zitieren: Lieber den Magen verrenken als dem Wirt was schenken.

Mancher dieser »größeren« Bauern ahnte vielleicht, dass sich da mit den noch mickrigen und mühsam sich rappelnden Genossenschaften eine neue Dorfgesellschaft zu etablieren begann, die frei war von Prahl- und Fresssucht, fast frei von Neid und Gier. Noch waren sie da und versuchten, den Ton anzugeben. Morgen schon aber konnte einer bei Nacht und Nebel mit Sack und Pack Haus und Hof verlassen haben, Richtung Westen, still und heimlich und plötzlich ohne jede Achtung vor der sonst so energisch behaupteten Jahrhunderttradition mancher Höfe. Morgen schon, nach einer heißen Nacht mit den zähen Agitatoren, konnte er sich vielleicht als Genossenschaftsbauer wiederfinden, vielleicht als Vorsitzender, wer weiß, und musste anfangen, seinen Verstand zu gebrauchen und seine Vorstellung von Bauernehre gründlich zu über denken. Unseren Alten hat es in einem Fall einmal tüchtig erwischt, weil der Meisterbauer X nach der Hochzeit seiner ältesten Tochter samt Familie sein Heimatdorf verlassen hatte, ohne zuvor die recht umfängliche Fotografenrechnung zu begleichen.

Herr Sachs legte den Kopf schief, pustete den Qualm seines schwarzen Stumpens in die Bude und knarrte: »Manchmal trifft’s wirklich die Armen!«