4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Liebe und Glück in Frankreich

- Sprache: Deutsch

Antoine ist ein schüchterner junger Mann, der gern ein Held wäre. Rose ist eine begnadete Cellospielerin, die ihren inneren Antrieb verloren hat. Und Le Paradis ist ein wunderschönes altes Kino, das zum Träumen einlädt. An einem eiskalten Sonntag hüllt ein Schneesturm den kleinen Küstenort Villerude ein. Und Antoine und Rose begegnen sich in Le Paradis. Doch nur in Filmen verlieben sich Frauen wie Rose in Männer wie Antoine. Oder nicht?

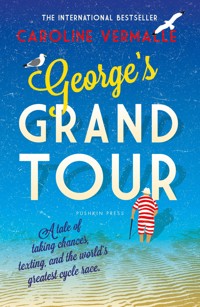

Caroline Vermalles Romane über Lebensträume und die wunderbare Macht der Liebe wärmen das Herz! Lasst euch auch von ihren weiteren Liebesgeschichten verzaubern - Geschichten voller Charme und nostalgischem Flair an traumhaften französischen Orten:

Das Herz von Paris

Als das Leben überraschend zu Besuch kam

Und wenn es die Chance deines Lebens ist?

eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 306

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

Cover

Grußwort des Verlags

Über dieses Buch

Titel

Zitat

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Epilog

Über die Autorin

Weitere Titel der Autorin

Impressum

Liebe Leserin, lieber Leser,

herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.

Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.

Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter

Viel Freude beim Lesen und Verlieben!

Dein beHEARTBEAT-Team

Melde dich hier für unseren Newsletter an:

Über dieses Buch

Antoine ist ein schüchterner junger Mann, der gern ein Held wäre. Rose ist eine begnadete Cellospielerin, die ihren inneren Antrieb verloren hat. Und Le Paradis ist ein wunderschönes altes Kino, das zum Träumen einlädt. An einem eiskalten Sonntag hüllt ein Schneesturm den kleinen Küstenort Villerude ein. Und Antoine und Rose begegnen sich in Le Paradis. Doch nur in Filmen verlieben sich Frauen wie Rose in Männer wie Antoine. Oder nicht?

eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.

CAROLINE VERMALLE

Die Nostalgiedes Glücks

Aus dem Französischen vonKarin Meddekis

»Von allen Kaschemmen der ganzen Welt kommt sie ausgerechnet in meine.«

HUMPHREY BOGARTin Casablanca (Michael Curtiz, 1942)

»Jeder trägt ein strahlendes Licht in sich, und alle ersticken es, um so zu sein wie die anderen.«

JACQUES PRÉVERT(Lumières d’hommes)

Prolog

»Mach die Tür zu, mein Schatz, sonst kommen die Mücken herein.« Es war Sommer, und die Neonlampe brannte über dem Kopf meiner Oma, die das Geschirr spülte. Wir waren ein bisschen traurig, denn es war der letzte Ferientag.

Den Nachmittag hatten wir am Strand verbracht. Er war so lang und breit, dass man das Gefühl hatte, es wäre immer Ebbe. In diesem kleinen Badeort im Departement Vendée zwischen Notre-Dame-de-Monts und Noirmoutier hielten sich nie so viele Menschen auf. »Nicht so wie an der Côte d’Azur, wo der Strand total überlaufen ist.« In diesem Jahr hatten wir Glück gehabt mit dem Wetter. Es schien eigentlich immer die Sonne, nur am 14. Juli, dem Tag des großen Feuerwerks, hatte es gegossen wie aus Eimern. An diesem letzten Tag war herrliches Wetter gewesen. Um das auszunutzen, hatten wir uns so lange draußen in der Sonne aufgehalten, dass wir uns die Schultern verbrannten. Wir hatten eine Sandburg gebaut. Sie war nicht besonders schön, aber mit Befestigungsanlagen aus Muscheln versehen, die dem steigenden Wasser standhielten. Dank dieser Sandburg hatten wir eine neue Freundschaft mit einem netten Jungen geschlossen. Es war schade, dass wir ihn nicht früher kennengelernt hatten, denn am nächsten Tag fuhren wir ja nach Hause. Zum letzten Mal hatten wir am Nachmittag im Schutz der Kiefern ein paar Schokoladenkekse gegessen. Obwohl sie in der Hitze weich geworden waren, knirschten sie zwischen den Zähnen, weil unten in der Tasche Sand lag. Zum letzten Mal hatten wir unsere abgenutzten Handtücher neben den Badesachen ausgebreitet, auf denen noch ein paar Algen klebten. Vor dem Abendessen hatten wir die Schwimmreifen, den Korb für die Sandgarnelen und die hölzernen Liegestühle in den Schuppen hinten im Garten geräumt. Wir mussten immer höllisch aufpassen, weil ein paar Nägel aus den Holzwänden herausragten. Dabei waren die Nägel nicht einmal das Schlimmste, denn in den Ecken lauerten Tiere, und darum hielten wir uns nie lange im Schuppen auf. Wir räumten schnell das Boulespiel aus Plastik weg. Die Setzkugel hatten wir leider verloren. »Nicht schlimm«, meinte Opa. »Wir finden sie bestimmt im nächsten Jahr wieder. Hier geht nichts verloren.« Dann hatten wir eine Frischhaltedose voller Muscheln in den Koffer gepackt, neben die neuen T-Shirts, die Oma uns gekauft hatte. Das kleine Cello, das Opa bei einem Antiquar entdeckt hatte, stand schon neben der Tür, damit Papa es nicht vergaß, wenn er alles in den Wagen packte. Die Ferien waren zu Ende.

Im nächsten Jahr würden wir wiederkommen und in diesem Haus am Meer unsere Ferien verbringen. Hier kannten wir jede Bodenplatte, jeden Winkel in den Schränken und jede Nippfigur auf den Regalen. Und während wir im Rückspiegel noch einen letzten Blick auf den geliebten Ort warfen, nahmen wir uns vor, im nächsten Jahr auch in die Schulbücher zu schauen und rechtzeitig Postkarten zu verschicken. Der Sommer verging immer viel zu schnell, und es war so schön in Villerude-sur-Mer.

Die Menschen, die ein Villerude-sur-Mer haben, das Jahr für Jahr die Monotonie ihres Lebens durchbricht, können sich glücklich schätzen. Die Urlauber, die in den Villen mit den Namen aus Schmiedeeisen wohnen, oder die Camper auf den Campingplätzen mit den bunten Schildern, die Sommergäste und die Glücklichen, die auf der Durchreise hier vorbeikommen. Für alle ist es wunderbar, in der schönsten Jahreszeit ihrem Alltag mit seinen Zwängen und Pflichten zu entfliehen und hierherzukommen, um aufzutanken. Tief durchatmen, abschalten, die Seele baumeln lassen und endlich so leben, wie man will! Doch irgendwann ist der Sommer immer zu Ende. Dann kehren alle in das andere Leben zurück, das Leben, das sie im Herbst, im Frühling und im Winter führen, das Leben mit den zahlreichen Verpflichtungen und den ehrgeizigen Plänen, das Leben, das immer in denselben Bahnen verläuft. Denn auch das ist unser Leben, weil es irgendjemand irgendwann so bestimmt hat, ja, vielleicht waren wir es sogar selbst.

Wir tun alles, um Villerude-sur-Mer zu vergessen, und denken nur noch ab und zu an die Ferien am Meer, wenn es im September noch schön ist, und irgendwann gar nicht mehr. Die Welt dreht sich überall weiter, und die Erinnerungen an Villerude verblassen. Das Tourismusbüro hat eine Webcam am Hauptstrand installiert und die Aufnahmen ins Netz gestellt. Auf diese Weise können die Urlauber, die sich nach dem Sommer zurücksehnen, sich die Sonnenuntergänge in Erinnerung rufen, die sie so sehr geliebt haben. Aber wer schaut sie sich schon mitten im Winter an? Villerude-sur-Mer ist von der Landkarte gestrichen – aus den Augen, aus dem Sinn. Ab und zu blitzen ein paar Bilder auf, ein Duft, eine Erinnerung, die uns eines Morgens, wenn wir gar nicht damit rechnen, in einer Frühlingsbrise ganz unverhofft wie eine gute Nachricht entgegenweht: Villerude … Nein, es ist vielmehr der Ruf des Sommers und der strahlenden Sonne, und schon erfasst uns wie die Zugvögel eine fast schmerzliche Sehnsucht zurückzukehren. Bald beginnen wir zu träumen und die Tage zu zählen, bis wir endlich unsere Koffer packen und losfahren. Und dann sind wir wieder in Villerude-sur-Mer, diesem gemütlichen, vielleicht ein wenig provinziellen Ort, in dem sich nichts verändert hat, und genauso lieben wir ihn. Man könnte meinen, dass dieses Fleckchen Erde niemals dunkle Tage erlebt und nur den Atem angehalten hat, bis wir zurückkehren.

Das ist natürlich eine Illusion. Villerude-sur-Mer atmet auch, wenn es kalt ist. Wenn die letzten Schwalben fortgezogen sind, beginnt Villerude (das »sur-Mer« lässt man jetzt weg) seine Mauser und wird ein Dorf wie jedes andere, ein trister Ort mit langweiligen Geschichten, die niemanden interessieren, abgesehen von denjenigen, die sie erzählen. Die Leute sprechen über die Zeit, die zu schnell vergeht; über freie Tage dank reduzierter Wochenarbeitszeit; über die Montage, an denen man nicht aus dem Bett kommt; dazu ein unnötiges Herziehen über andere und ein ewiges Jammern über dies und das, über verpasste Chancen und glückliche Momente, die zu schnell in Vergessenheit gerieten. Jetzt ist Villerude ein ganz normaler Ort, in dem niemals etwas Interessantes passiert.

Nur ein Mal, vor etwa drei oder vier Jahren, geschah doch etwas. Zwischen zwei Sommern veränderte eine kurze Nachricht in der Lokalzeitung den ruhigen Lauf des Lebens außerhalb der Saison. Eine kleine Mitteilung mitten im Winter …

Kapitel 1

SONNTAG, 6. JANUAR

Plötzlich lief der Film nicht mehr weiter, als hätte die Zeit sich in Dinge eingemischt, die sie nichts angingen. Camille, ein ungelenker alter Seemann, der wie ein Kapitän in der Kabine des Filmvorführers herrschte, hörte den Projektor klacken, surren und brummen, und er machte Augen, die ihn nicht jünger aussehen ließen. Nobody, sein Jack-Russell-Terrier, der nach dem Helden von Mein Name ist Nobody von Tonino Valerii aus dem Jahre 1973 benannt worden war, lag zu seinen Füßen und schaute gebannt auf die Filmrolle, die sich wie eine wild gewordene Schlange in alle Richtungen drehte, während er sich darauf vorbereitete einzuschreiten. In dem großen Saal hinter dem kleinen Fenster hatten Arletty und Jean Gabin sich zuerst eine Weile in Zeitlupe angestarrt, und schließlich passierte gar nichts mehr. Der alte Mann murmelte etwas in seinen Bart. Er spulte Carnés Film von 1939 vor und zurück, sodass Der Tag bricht an nun auf dem zweiten Projektor seine Runden drehte und erneut auf der Leinwand unten zu sehen war. Es würde allerdings nicht lange dauern – genau zwanzig Minuten –, bis der Film erneut stehen blieb, wenn der erste Projektor nicht sofort repariert wurde. Camilles zerfurchte Hände näherten sich dem Projektor, dann seinem Kinn, dann dem Projektor, dann seinen Haaren, dann dem Telefon, und er hob den Hörer ab.

»Hallo, Antoine? Hier ist Camille. Du hast doch Zeit, oder? Einer meiner Projektoren hat nämlich gerade den Geist aufgegeben.«

Als Nobody den Namen Antoine hörte, war er gleich auf den Beinen. Allerdings sagte Antoine auf der anderen Seite der Leitung nicht sogleich das, was Camille hören wollte.

»Ich verstehe, mein Junge. Es wäre trotzdem gut, wenn du sofort kommen würdest. Im Augenblick ist noch alles in Ordnung, aber in neunzehn Minuten sitze ich in der Patsche. Soll das ein Witz sein? Neunzehn Minuten … für so einen guten Mechaniker wie dich … Mann, wir vertrödeln nur die Zeit, wenn wir noch lange diskutieren. Ich kann die Zuschauer nicht warten lassen. The show must go on. Okay, bis gleich.«

Ein paar Minuten später hielt ein Mann in einer Lederjacke und mit einer Vintage-Motorradbrille auf einem roten Motorrad vor dem im Stil des Art déco gebauten Kinos Le Paradis an (der Name hatte keinen Bezug zu dem Film Cinema Paradiso von Giuseppe Tornatore von 1988). Es war ein verfallenes Gebäude mit Blick auf die Rückseite der Wohnhäuser, die die Strandpromenade säumten. Auf den wuchtigen Holztüren klebte ein kleines Plakat in Neonfarben, auf dem mit einem Marker geschrieben stand:

Sonntag, 6. Januar

CINECLUB

Ein Abend mit Jean Gabin in Filmen von Marcel Carné

Der Tag bricht an (1939) – 16:00 Uhr

Hafen im Nebel (1938) – 17:45 Uhr

Das Plakat zitterte in dem eisigen Wind.

Nobody sprang aufgeregt in der Eingangshalle umher, als Antoine eintrat. Er hielt seine Werkzeugkiste in der Hand, die so schön glänzte, dass man sie für eine riesige Spieldose hätte halten können.

Antoine war Anfang dreißig, und sein Äußeres wies so viele Anomalien auf, dass man ihn nach geltenden Maßstäben nicht als hübsch bezeichnen konnte. Schon allein wegen seines vorstehenden Unterkiefers und der kleinen Lücken zwischen den Schneidezähnen. Seine Haare waren weder kurz noch lang, aber immer völlig zerzaust. Breite Koteletten, die schon lange nicht mehr modern waren, bedeckten seine oft schlecht rasierten Wangen. Die Ohren standen ein wenig ab, und zu allem Übel fehlte an der rechten Hand auch noch der kleine Finger. Wenn man Antoine Bédouin als Bausatz gekauft hätte, hätte man vermutlich den Wunsch gehabt, einige Teile umzutauschen. Doch sobald er lächelte, hatte man das Gefühl, als wanderte ein bestimmtes Puzzleteil von ganz allein an die richtige Stelle. Und alle, die ihn betrachteten, stellten fest, wie dumm sie gewesen waren, dass sie dieses fehlende Puzzleteil übersehen hatten: seine grünen Augen. Die Farbe seiner Augen glich der des Meeres in Villerude, wenn der graue Himmel aufklarte, ein erfrischendes, strahlendes, kräftiges Grün, in dem sich das Versprechen auf bessere Tage spiegelte. Antoine war auf seine Art schön. Die Frauen, die ihn falsch einschätzten, waren selbst schuld, denn sie hatten ihn nicht zum Lächeln gebracht. Er stammte aus dem Dorf und verbrachte dort sowohl den Sommer als auch den Winter, und die Leute liebten ihn, besonders Camille. In Villerude oder jenseits der Sümpfe gab es nämlich sonst niemanden, der sich so gut mit seinen Geräten auskannte wie Antoine.

»Schön, dass du so schnell gekommen bist. Hoffentlich habe ich dich nicht gestört«, sagte Camille.

»Hm, ich hatte gerade mit einem Puzzle begonnen. Mit dreihundert Teilen. Ich stand kurz davor, meinen Rekord zu brechen.«

In seiner freien Zeit – und davon hatte Antoine zu diesem Zeitpunkt seines Lebens eine Menge – setzte er online Puzzle zusammen. Es genügte ihm nicht, zu den Schnellsten der Internetgemeinschaft mit Tausenden von Teilnehmern zu gehören. Antoine suchte sich auch Fotos aus, die er downloadete und in wahnsinnig komplizierte Puzzles verwandelte. Algen am Strand von Villerude, aufgerollte Angelschnüre und Kiefernzapfen im Wald waren für ihn mittlerweile keine besondere Herausforderung mehr.

»Na los, hier kannst du auch deinen Rekord brechen. Deine Bestzeit liegt bei fünfzehn Minuten.«

Camille erklärte ihm, was passiert war und welche Konsequenzen das nach sich ziehen könnte, doch Antoine war mit den Gedanken schon bei der Technik. Er brauchte sich nur die Geräusche anzuhören und wusste sofort, was los war. Seine Werkzeuge, die er immer tadellos in Schuss hielt, gehorchten einer Wissenschaft, die außer ihm niemand verstand, und Antoines Finger schienen nur dazu da zu sein, diese Werkzeuge zu bedienen. Seine Aufmerksamkeit galt dem Surren der einzelnen Teile, denn dadurch erfuhr er, welches defekt war. Der Projektor war älter als Antoine, und dennoch kommunizierte er mit ihm, als wären sie Brüder. Camille und Nobody schauten ihm zu. Das taten sie oft, denn der Projektor war schon sehr alt und ging oft kaputt. Und doch bewunderten sie jedes Mal diesen kleinen Kerl, der nach nichts aussah und doch alles reparieren konnte, was er wollte. Der Filmvorführer zählte der Form halber die Minuten. Zehn Minuten, neun Minuten, acht Minuten. Antoine lauschte dem Surren, dem Klicken und Klacken, dem Rattern und Knattern des Geräts. Dann griff er in das Ungetüm. Sieben Minuten, sechs Minuten, fünf Minuten, vier Minuten. Mal waren seine Handgriffe kräftig, mal behutsam, fast zärtlich. Seine grünen Augen sahen nichts anderes als das Gerät, das er reparieren musste, damit es wieder einwandfrei lief. Antoine ließ den Projektor laufen und spitzte die Ohren. Der Schweiß stand ihm auf der Stirn. Camille lächelte. Auch er kannte die Geräusche des Gerätes. Der Filmvorführer nahm die Filmrolle, legte sie ein und achtete dabei auf die Schlaufen, damit der Film genug Spiel hatte. Drei Minuten, zwei Minuten, eine Minute. Na also. Im Saal hatte niemand etwas mitbekommen. Der Film lief weiter, als wäre nichts geschehen. Nobody wedelte mit dem Schwanz und legte sich unter den kleinen Tisch.

»Gute Arbeit, wie immer«, freute Camille sich. »Zwölf Minuten. Du hast dich selbst übertroffen, mein Junge.«

Antoine lachte vor Freude über seinen erfolgreichen Einsatz. Er wischte sich mit dem Ärmel über die Stirn und warf einen Blick durch das kleine Fenster. Auf der Leinwand sah er Jean Gabin, allein in der obersten Etage eines Mietshauses, allein mit seinen Erinnerungen, die nicht unterbrochen worden waren. Als Antoines Blick durch den Kinosaal wanderte, riss er die Augen auf.

»Mann, Camille, willst du mich verarschen?«

»Hm?«, murmelte Camille unerschütterlich und goss sich lauwarmen Kaffee in einen klebrigen Kaffeebecher.

»In deinem Schuppen sitzt ja niemand! Und ich überschlag mich hier, um dein Gerät zu reparieren … Von wegen ›the show must go on‹, für wen denn? Für die Sitze?«

»Na hör mal! Da sitzt doch jemand.«

Der alte Mann wies mit dem Finger auf die rechte Seite des Kinosaals, wo in einer der vorderen Reihen über einem Sitz die Umrisse eines Kopfes zu erkennen waren.

»Ein Typ?«

»Eine Frau.«

»Pah.«

»Jetzt reg dich mal nicht auf. Komm, ich spendier dir einen Kaffee für deine Mühe.«

Die beiden Männer setzten sich an den Tisch und tranken schweigend ihren Kaffee, während im Hintergrund der Projektor surrte. Die Stimmen der Schauspieler unten im Kinosaal hörten sich an, als hielte man sich im Raum nebenan auf und lauschte an der Tür.

»Für morgen haben sie Schnee vorhergesagt«, brummte Camille schließlich. »Schnee bei uns, ist das zu fassen? Und da erzählen sie uns ständig was von Klimaerwärmung. Das ist nicht gut.«

Antoine hob die Augenbrauen, als wollte er sagen: »Ist doch nicht so schlimm.«

»Du bist noch jung«, fuhr Camille fort. »Aber ich mit meinen Schmerzen … Für mich ist das gar nicht gut. Ich kann dir sagen, ich spüre jeden Wetterumschwung.«

»Wie geht es deinem Magen?«, fragte Antoine und trank einen Schluck Kaffee.

»Nicht besonders.«

»Was sagt denn deine Ärztin?«

»Immer dasselbe«, erwiderte Camille seufzend. »Dasselbe wie bei meinem Ischias, wie bei meinem Juckreiz, wie bei meinen Knieschmerzen. ›Das existiert alles nur in Ihrem Kopf, Monsieur Levant.‹ In meinem Kopf! Dann geben Sie mir etwas für den Kopf, habe ich zu ihr gesagt. Da sagt sie: ›Mit Ihrem Kopf ist alles in Ordnung.‹ Wie du siehst, sind wir nicht weitergekommen.«

Camille warf einen Blick auf den Film und trank schlürfend seinen Kaffee aus.

»Zum Glück kenne ich die Frau des Apothekers gut, die Tierärztin. Sie ist Mitglied im Verein der Freunde des Paradis und steckt mir immer heimlich Medikamente zu.«

»Und, helfen sie?«

»Nein.«

Die Minuten vergingen. Schließlich stellte Antoine seinen Kaffeebecher auf den Tisch und wischte sich die Hände an der Hose ab, als wollte er sich verabschieden.

»Arbeitest du im Moment?«, fragte Camille.

»Nicht gerade viel.«

»Ich dachte, die wollten dich in der Werkstatt Savonnet.«

»Klar wollten die mich!«, ereiferte Antoine sich. »Aber jetzt können die mich nicht mehr ausstehen! Der junge Savonnet ist ein Betrüger. Haut seine Kunden übers Ohr. Und weißt du was? Das wirft ein schlechtes Licht auf die gesamte Branche.«

»Du hast also wieder mal das Maul zu weit aufgerissen«, sagte Camille leise.

»Ich habe nur freundlich vorgeschlagen, dass man die Sache anders handhaben könnte.«

»Und?«

»Glaub mir, danach war es besser, dass ich ging.«

»Siehst du. Genau wie bei Dumont.«

»Dumont, das war was ganz anderes. Da durfte ich die Autos ja kaum anfassen. Ich musste ständig irgendwas machen, was ein fünfjähriger Junge schon bei seinen Modellautos machen könnte.«

»Jedenfalls warst du nicht lange da. Das Ergebnis ist also dasselbe. Du bleibst nirgendwo lange.«

Antoine schaute auf seine Hände. Camille überprüfte die letzte Filmrolle und sagte: »Trotzdem unglaublich, bei deinem Talent … Du müsstest schon längst deine eigene Werkstatt haben. Oder irgendwo Chef sein.«

Antoine kraulte sanft Nobodys Bauch, und der Hund tat so, als wäre es ihm gleichgültig, was ihm allerdings nicht gelang.

»Talent hin, Talent her, was heißt das schon. Weißt du, ich glaube, für mich wäre so eine Werkstatt gar nichts«, murmelte Antoine.

»Du sagst das so, als wäre es in Stein gemeißelt«, regte Camille sich nun auf. »Die jungen Leute, ha! Hab ich mich damals gefragt, ob die Fischerei was für mich ist? Und die Fischfabrik? Nein, ich bin da so reingeraten. Aber wenigstens hatte ich mein Auskommen. Dann hab ich mich mit dem Job arrangiert, und letztendlich bin ich gut zurechtgekommen. Gott sei Dank hab ich das nun hinter mir. Aber sag mal, wenn du nicht als Mechaniker arbeiten willst, was willst du denn dann machen, hm?«

»Ich weiß nicht«, antwortete Antoine zögernd. »Das ist ja das Problem. Jedenfalls wäre es praktischer, wenn es in Stein gemeißelt wäre. Wer weiß, vielleicht ist es das ja auch, und ich habe es nur noch nicht herausgefunden.«

Camille warf die Hände in die Luft und rollte mit den Augen, ohne etwas zu erwidern.

»Ah, der Film ist zu Ende«, sagte er kurz darauf. »Bleibst du noch zur nächsten Vorstellung?«

Antoine antwortete nicht, aber er blieb sitzen und beugte sich auf dem Stuhl zu Nobody hinunter, der glücklich hechelte.

»Guter Hund, Nobody.«

»Okay, ich geh dann mal runter und begrüße die Besucher«, sagte Camille. »Na ja, falls welche kommen.«

Als Antoine allein war, sah er sich in dem kleinen Raum um. Sein Blick wanderte über die Filmrollen, die Kaffeemaschine, die Filmplakate, den Papierkram und das gestreifte Geschirrtuch. Er schaute auf die Uhr. Für das Abendessen mit Lalie war es noch zu früh. Es war Sonntag, ein richtiger Sonntag mit dieser Melancholie, die ihn an diesem Tag immer erfasste. Zum Glück hatte Camille ihn angerufen. Hier im Kino fühlte er sich wohl. Jedenfalls an einem Sonntag. Er freute sich schon auf morgen, doch dann fiel ihm ein, dass er morgen gar nichts vorhatte. Antoine hörte, dass Camille ein Ticket für die nächste Vorstellung verkaufte. Es kam ihm sogar so vor, als würde er mehrere verkaufen, aber vielleicht unterhielt Camille sich auch nur mit einem Zuschauer. Antoine goss sich noch eine Tasse Kaffee ein und wartete.

Camille stieg die Treppe wieder hinauf und sank auf seinen Schreibtischstuhl.

»Es geht los«, sagte er und legte den Film Hafen im Nebel ein.

»Sind welche gekommen?«

»Fünf Personen. Françoise vom Verein der Kinofreunde mit ihrem Mann – ihnen gehört die Druckerei, weißt du –, der Apotheker mit seiner Frau, der Tierärztin, und die Kleine.«

»Welche Kleine?«, fragte Antoine.

»Die Frau, die in der ersten Vorstellung schon da war. Müsste so in deinem Alter sein. Kommt seit drei Wochen jeden Sonntag.«

»Sag bloß. Wo kommt sie her?«

»Das weiß ich nicht genau. Madame Bouliot hat mir erzählt, dass sie Musikerin ist oder Künstlerin oder etwas in der Art.«

Nobody hob den Kopf zu Antoine, als dieser Camille mit sonderbarem Blick musterte.

»Madame Bouliot? Die in diesem hässlichen, mit Schilf gedeckten Haus am Ende der Avenue des Pins wohnt?«

»Ja«, knurrte Camille. »Jetzt übertreib mal nicht. So hässlich ist ihr Haus auch nicht.«

»Hm, und die junge Frau, die wohnt nicht zufällig in dem großen grünen Haus gleich nebenan, das schon seit Jahren leer steht?«

»In dem Haus, das den Leuten aus Paris gehört? Jetzt, wo du es sagst, doch, ich glaube, schon. Nun, ich höre nicht immer auf das, was die alte Bouliot sagt. Warum fragst du? Kennst du die Leute?«

»Nein«, erwiderte Antoine und starrte auf seine Hände.

Und damit war das Gespräch beendet. Camille kümmerte sich um seine Vorstellung, und Antoine saß auf dem Rand des Stuhls, als wollte er jeden Moment aufbrechen. Doch er brach nicht auf. Er schaute sich den Schwarz-Weiß-Film durch das kleine Fenster an und beugte sich vor, um einen Blick auf die rechte Seite des Kinosaals zu werfen. Er sah die Umrisse eines Kopfes und lockiges Haar, das vermutlich lang war. Dann verlor sich sein Blick in Sphären jenseits des Kinosaals, in fernen Erinnerungen an einen Sommer vor langer Zeit. Draußen wurde es bestimmt schon dunkel. In dem kleinen Vorführraum herrschte eine ebenso triste Atmosphäre wie auf der Kinoleinwand. Der Nebel auf dem berühmten Kai vermischte sich mit Antoines verschwommenen Erinnerungen.

Als der Film zu Ende war, half der Mechaniker Camille, die Projektoren auszuschalten, und kraulte Nobody am Kopf. Er hörte, wie die wenigen Besucher unten die wuchtige Holztür aufstießen und »oh!« riefen, doch er dachte sich nichts dabei. Antoine bot Camille an, ihn nach Hause zu fahren.

»Auf deiner Unglücksmaschine? Du machst wohl Scherze! Ich hänge noch am Leben.«

Plötzlich schien der alte Mann das Gefühl zu haben, er müsse diesem Satz noch etwas hinzufügen. Er umfasste Antoines Arm und flüsterte:

»Hey, Antoine, danke, dass du mir geholfen hast. Wenn ich mal nicht mehr bin, solltest du das alles übernehmen. Der Verein der Kinofreunde wird schon eine Möglichkeit finden, dich finanziell ein wenig zu unterstützen.«

»Nett von dir, dass du an mich denkst, aber weißt du, diese alten Filme, das ist nicht so mein Ding.«

»Zumindest bis du endlich weißt, wozu du dich berufen fühlst, könntest du das doch machen. Ich sag dir was: Du bist der Einzige hier in der Gegend, der dieses Kino führen kann.«

»Du wirst uns sowieso alle überleben«, sagte Antoine und zuckte mit den Schultern.

»Tja, dann seid ihr aber nicht gerade in Höchstform. Mach’s gut, Antoine. Und denk mal darüber nach.«

Antoine reichte Camille lächelnd die Hand und stieg die Treppe hinunter.

Und als er unten ankam, rief er ebenfalls »oh!«.

Während der letzten Vorstellung war die Dunkelheit hereingebrochen, und es hatte zu schneien begonnen. Eine dicke weiße Schneeschicht bedeckte den schmalen Bürgersteig. Nur die Spitzen des Unkrauts ragten noch heraus. Auch auf den leeren Parkplätzen hinter den Häusern lag Schnee. Etwas weiter weg sah Antoine zwischen den Gebäuden die weiße Strandpromenade, die vom gelben Licht der Straßenlaternen erhellt wurde. Durch das Gras am Rand fegte noch der Wind, aber bald würde der Schnee es unter sich begraben. Und der Strand dahinter war jetzt bei Ebbe sicherlich auch ganz weiß.

Als er auf das dunkle nächtliche Meer blicken wollte, sah er ihr durchsichtiges Spiegelbild.

Er wandte sich ihr zu, um sie zu betrachten. Sie stand auf dem Mosaikboden und wartete vor der Tür. Sie hatte langes, lockiges rotbraunes Haar, zarte Gesichtszüge und einen blassen Teint. Ihre Hände steckten in den Taschen ihres Mantels, der viel zu elegant war, um sie zu wärmen. Antoine sah sie mit großen Augen an.

»Wenn man bei so einem Wetter das Haus verlässt, muss man schon einen Grund haben«, sagte er.

Plötzlich hatte er das Gefühl, etwas Dummes gesagt zu haben. Die junge Frau jedoch lächelte – verhalten, aber charmant. Antoine rechnete damit, dass auf das Lächeln eine Erwiderung folgen würde, doch sie schwieg. Er schaute wieder auf den Schnee.

»Sind Sie mit dem Wagen hier?«, fragte er.

»Ja, danke.« Ihre Stimme war ein wenig rau, warm und viel kräftiger als ihre blasse Haut. »Können Sie mir sagen, wie spät es ist?«

»Ja, äh, es ist halb acht«, sagte Antoine.

»Danke.«

Dann herrschte wieder Stille. Antoine überlegte angestrengt, was er sagen könnte, damit er sie noch länger betrachten konnte. Er wollte sich vergewissern, dass er sich nicht irrte.

»Sind Sie diejenige, die in das große Haus am Ende der Avenue des Pins gezogen ist?«, fragte Antoine sie.

»Ja.«

»Ein Haus der Familie?«

»Ja.«

»Funktioniert der Ofen denn überhaupt?«

»Ja. Wir haben jemanden, der ab und zu vorbeikommt und alles in Ordnung hält. Denn aus meiner Familie … da kommt kaum noch jemand.«

Antoine lächelte, als wollte er ihr zu verstehen geben, dass er das wusste. Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, besann sich aber eines Besseren. Er betrachtete sie noch immer, und weil er befürchtete, sie könnte gleich gehen, sagte er:

»Sie sind trotzdem gekommen. Dabei ist es zu dieser Jahreszeit nicht besonders schön hier. Vor allem sonntags nicht.«

»Warum mögen Sie keine Sonntage?«, fragte sie ihn lächelnd.

»Ich weiß nicht. Schon unter der Woche vergeht die Zeit nicht gerade schnell, aber sonntags kommt es mir vor, als würde sie rückwärtsgehen.«

»Zum Glück ist das Kino geöffnet. So kann man dem Sonntag entfliehen.«

»Und dort, wo Sie herkommen, gibt es keine Möglichkeiten, dem Sonntag zu entfliehen?«, fragte Antoine. Er sah, dass ihre Augen zu strahlen begannen, doch zugleich spiegelte sich auch ein wenig Traurigkeit in ihrem Gesicht.

»Oh doch. Dort gibt es so viele Angebote, dass man sich nicht entscheiden kann.«

»Woher kommen Sie?«

»Aus Hongkong.«

»Hongkong«, wiederholte Antoine und schaute auf das unsichtbare Meer jenseits des Fensters, als wäre die Metropole nur einen Steinwurf entfernt. »Und was führt Sie hierher?«

Rose hob kurz die Hand und lächelte, als wollte sie sagen, dass es nicht wichtig sei oder dass er ihr nicht solche Fragen stellen solle. Antoine erkannte in ihren Gesichtszügen Ängstlichkeit, Erhabenheit und zugleich Resignation. Ihre liebenswürdige Art täuschte nicht über eine gewisse Anspannung hinweg.

Nun tat Antoine etwas, das wirklich dumm war. Er streckte seine Hand aus, an der ein Finger fehlte, und sagte:

»Antoine.«

Rose drückte seine Hand, ohne sie anzusehen, und ihr Handschlag war kräftiger, als er erwartet hatte.

»Rose.«

Der Name Rose hallte in Antoines Innerem nach, ein herrliches und zugleich schmerzliches Echo, das die Geister der Vergangenheit weckte. Und was hatte er davon, dass er es jetzt genau wusste? Was sollte er tun? Er stand da, starrte wie ein Dummkopf auf den Schnee und wusste nicht, was er sagen sollte. Schließlich fiel ihm etwas ein.

»Wenn bei Ihnen mal etwas kaputt sein sollte, wenden Sie sich einfach an Camille. Camille, das ist der Filmvorführer. Ich repariere fast alles, also wenn Sie mal jemanden brauchen …«

»Sind Sie Handwerker?«

»Ich bin Automechaniker, aber wenn etwas kaputt ist, sehe ich es mit gerne an.«

»Das ist sehr nett. Aber bei mir ist nichts kaputt.«

»Nein, bei Ihnen natürlich nicht …«

Sie musterte ihn amüsiert. Antoine sah sie mit großen Augen an und stammelte:

»Ja, hm, Sie wissen schon, was ich meine.«

Reglos und schweigend schaute Rose noch immer auf den Schnee. Antoine schwieg ebenfalls, denn er spürte, dass er wieder etwas Dummes sagen würde. Darum verabschiedete er sich nun von ihr.

»Okay, dann noch einen schönen Abend.«

»Dürfte ich Sie noch einmal fragen, wie spät es ist?«

»Es ist zwanzig vor acht. Ich habe Sie gewarnt – hier vergeht die Zeit nicht gerade schnell.«

»Danke. Auf Wiedersehen.«

Antoines Schritte hinterließen Spuren im Schnee. Als er kurz darauf auf sein Motorrad stieg und betete, dass er mit der Maschine nicht ausrutschte, musste er immerzu daran denken, wie hübsch Rose war. Er jedenfalls fand sie wunderschön, und er war noch immer so verblüfft, dass er sich umdrehen musste, um sich zu überzeugen, dass er sich nicht geirrt hatte. Und wenn ein solch ungläubiger und in diesem Augenblick so empfindsamer Blick einem ebenso ungläubigen und empfindsamen Blick begegnet, kann das einen Mann verändern. Rose hob den Blick zu Antoine auf dem Motorrad, und Antoine fuhr mit Schmetterlingen im Bauch im Zickzackkurs davon.

Rose.

Rose. Natürlich. Das kleine Mädchen, mit dem er mehrere Jahre hintereinander im Juli Sandburgen gebaut hatte. Damals waren sie noch Kinder, und dennoch erinnerte Antoine sich daran, als wäre es gestern gewesen. Er schloss einen Moment die Augen, um nicht alle Erinnerungen auf einmal wachzurufen und um sich nicht so unbedeutend zu fühlen, weil sie ihn nicht erkannt hatte. Dann tauchte doch noch ein Bild auf. Es war der Sommer, als er elf Jahre alt war und vor einer verschlossenen Tür jene Botschaft voller Sand in seiner Faust hielt.

Rose.

Von allen Kinos in allen Städten der Welt hatte sie sich ausgerechnet seins ausgesucht.

Kapitel 2

SONNTAG, 6. JANUAR

Rose machte die Eingangstür des großen Hauses hinter sich zu. Sie zog die Stiefel aus, die voller Schnee und Sand waren, und stellte sie auf einen Aufnehmer. Ohne den Mantel auszuziehen, ging sie zu dem Ofen in der Ecke des Wohnzimmers und legte drei Holzscheite in die glimmende Glut. Dann zündete sie ein paar mit Zeitungspapier umwickelte Stücke Kleinholz mit einem Streichholz an und warf sie in den Ofen. Als kleine rote Flammen ihr Gesicht erhellten, setzte sie sich in den alten Sessel. Die Deckenleuchte hatte sie nicht eingeschaltet. Sie saß da in der Dunkelheit, ohne etwas anderes zu tun, als ins Feuer zu starren und dem Ticken der Uhr zu lauschen.

Nach ein paar Minuten zog sie ihr Handy aus der Manteltasche, das sie im Kino ausgeschaltet hatte, und schaltete es ein. »Sie haben sechs neue Nachrichten.« Rose warf einen Blick auf die Telefonnummern mit der Vorwahl von Hongkong, die versucht hatten, sie zu erreichen. Ihr Daumen schwebte zwei Sekunden über dem Icon der Mailbox, während das leuchtende Display ihr angespanntes Gesicht erhellte. Abrupt warf sie das Handy neben sich auf den Sessel und legte die Füße auf den Couchtisch, auf dem eine Visitenkarte lag, die sie vorsichtig zur Seite schob. Sie starrte wieder in das knisternde Feuer. Ein Auto fuhr die Straße entlang. Der Wind fegte durch den Speicher.

Langsam wanderte ihr Blick über die alten Bodenplatten aus Ton und das altmodische Büfett, auf dem das Telefon stand, das seit zwanzig Jahren nicht mehr klingelte. Dann schaute sie auf die Vitrine, in die sie früher immer die Brettspiele in den Kartons mit den eingerissenen Deckeln gestopft hatten.

Rose verstand gut, dass niemand aus ihrer Familie mehr hierherkam. Ihre Großeltern hatten sich damals in dieses Dorf verliebt, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein schien, und in diesen Küstenstreifen, der nichts Besonderes zu bieten hatte und wo es oft regnete. Der Rest der Familie jedoch, der nach dem Tod der Großeltern nicht mehr verpflichtet war, sich hier aufzuhalten, hatte nach und nach der Feuchtigkeit und den Insekten das Feld überlassen. Die Brüder und Schwestern, all die Cousinen und Cousins, die Onkel und Tanten und selbst die Eltern zogen es vor, den Sommer dort zu verbringen, wo immer die Sonne schien, und das hieß, in weiter Ferne. Dort gab es auch mehr Abwechslung und nicht ständig etwas zu reparieren. Wenn die ganze Familie sich bei einer Hochzeit oder Beerdigung traf, wurde immer auch über den Verkauf des Hauses gesprochen, aber niemand konnte sich ernsthaft dazu durchringen. Das große Haus war wie ein Museum der Familiengeschichte, und darum wollten es alle behalten. Die Verantwortung für die Instandhaltung war stillschweigend (und ungerechterweise) an Roses Tante übertragen worden. Sie erfüllte die Aufgabe nur widerwillig und bestand so hartnäckig darauf, es zu verkaufen, dass sie sich mit ihrem Bruder zerstritten hatte. Tatsache war, dass das Haus an der Avenue des Pins 57 aus einem bestimmten Grund noch immer in Familienbesitz war: Der Verkauf würde nicht viel Geld einbringen, und zudem müsste der Erlös unter zahlreichen Nachkommen aufgeteilt werden. Also war man zu dem Schluss gekommen, dass es besser war, das Haus zu behalten. Keiner wusste, was kommen würde. Falls die Zeiten einmal schlechter wurden, konnten sie immer noch in das Haus der Großeltern in diesem Kuhdorf flüchten.

Seit dem Tod ihrer Großeltern fuhr Rose nicht mehr nach Villerude und in keines der anderen Häuser, die den Millets gehörten. Zwischen ihr und ihren Verwandten gab es kaum noch Gemeinsamkeiten, auch wenn alle immer großes Trara um das Wunderkind der Familie machten. Die Cousinen und Cousins beäugten Rose mit einer Mischung aus Neid und Ehrfurcht. Sie sprachen mit vor Stolz geschwellter Brust über die Cellistin. Obwohl Rose seit mehr als zwölf Jahren auf eigenen Beinen stand, hatten ihre Eltern niemals wirklich aufgehört, sie zu coachen und sie immer wieder mit ihren hohen Erwartungen an sie zu konfrontieren. Bei den jährlichen Familientreffen zu Weihnachten versuchte Rose, ihre strengen und überflüssigen Ratschläge zu ignorieren. Wie gerne hätte sie sich mit ihren Eltern über andere Dinge unterhalten, als mit ihnen ständig nur über ihre Karriere zu sprechen. Leider hatte sich jedoch im Laufe der Jahre herausgestellt, dass sie sich sonst kaum noch etwas zu sagen hatten. Also sprachen sie über die hohe Kunst der Musik, das einzige Thema, an das sich alle klammerten, wenn sie zusammen waren.

Sicher, Rose hatte noch ihren Bruder, den sie sehr liebte. Ihm war es gleichgültig, ob sie Musikerin oder Bärenbändigerin war. Doch da er mit Frau und Kindern und Hunden und Katzen auf dem Lande am anderen Ende von Frankreich ein vollkommen anderes Leben führte, sahen sie sich selten. In den letzten zehn Jahren hatte Rose sich nach und nach von ihrer Familie gelöst, und das war gut so.

Als Rose ihrer Tante vor einem Jahr vorschlug, die laufenden Kosten für das Haus in der Avenue des Pins zu übernehmen, waren alle einverstanden. Rose hatte sich nicht aufgrund einer Notlage dazu entschieden, nein, ganz im Gegenteil. Es war vielmehr so, dass eine entsetzliche Traurigkeit sie erfasst hatte: Sehnsucht. Die Bilder glücklicher Kindheitstage am Meer traten immer stärker in den Vordergrund, bis sie ihr den Ausweg aufzeigten, nach dem sie gesucht hatte. Und dann, eines Tages, kam der Augenblick, da sie Villerude als ihre einzige Hoffnung ansah.

Rose seufzte. Ihr Blick wanderte automatisch zu einer dunklen Ecke, die zum Teil von einem großen Geschirrschrank verdeckt wurde. Kein anderer als Rose hätte erahnen können, was sich in dieser schattigen Ecke verbarg, auf die der Schein des Feuers fiel. Die Umrisse waren fast so groß wie die eines Mannes, eines dicken, stolzen Mannes, der dort in der Ecke saß.

Es war ihr letztes Cello, das sie erst vor neun Jahren gekauft hatte, als sie dieses Instrument schon elf Jahre spielte. Dieses Cello war eines von sieben noch existierenden aus der Mailänder Werkstatt von Carlo Giuseppe Testore aus dem Jahr 1697.

Rose zitterte noch immer in ihrem Mantel. Im Dämmerlicht des Winterabends verlor sich ihr Blick in der Ferne. Seit drei Wochen beobachteten die Zeiger der Uhr Rose und ihr Cello, das seine Ecke niemals verließ. Seit drei Wochen sahen sie zu, wie Rose zu langen Spaziergängen am Meer aufbrach, wie sie sonntags ins Kino ging, Romane las, sich weigerte, Anrufe entgegenzunehmen, das Feuer betrachtete und zwei Flüge verpasste. Seit drei Wochen sahen sie zu, wie das Cello sie anstarrte, ihr Cello, das stolz war auf die Patina, die es im Laufe von über drei Jahrhunderten angesetzt hatte.