Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Drei Jahre nach den Ripper - Morden in London und dem Verschwinden ihres Geliebten begleitet Sarah O´Leary den mysteriösen Professor Esubam auf eine Expedition nach Ägypten, um dem Geheimnis der medizinischen Kunst des Pharaonen - Reiches auf die Spur zu kommen. Doch was als harmlose Expedition beginnt, wird für Sarah und ihren Vater bald zu einem Kampf auf Leben und Tod. Sie geraten in ein Netz voller Intrigen, Lügen und Mord. Als dann noch ein Totgeglaubter vor ihr steht wird Sarah klar, dass nichts so ist, wie es den Anschein hat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 622

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

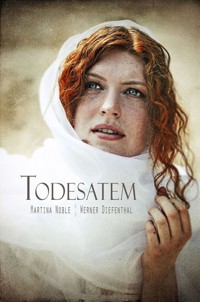

Die O´Leary Saga: Todesatem

Von Martina Noble, Werner Diefenthal

Buchbeschreibung:

Drei Jahre nach den Ripper - Morden in London und dem Verschwinden ihres Geliebten begleitet Sarah O´Leary den mysteriösen Professor Esubam auf eine Expedition nach Ägypten, um dem Geheimnis der medizinischen Kunst des Pharaonen - Reiches auf die Spur zu kommen.

Doch was als harmlose Expedition beginnt, wird für Sarah und ihren Vater bald zu einem Kampf auf Leben und Tod. Sie geraten in ein Netz voller Intrigen, Lügen und Mord.

Als dann noch ein Totgeglaubter vor ihr steht wird Sarah klar, dass nichts so ist, wie es den Anschein hat.

Über die Autoren:

Martina Noble:

Geboren 1979 in Mainz, liebt sie seit frühester Kindheit, Geschichten zu erzählen und zu schreiben. Seit 2014 schreibt sie gemeinsam mit Werner Diefenthal und hat mehrere Bücher mit ihm veröffentlicht.

Werner Diefenthal

Geboren 1963 im Rheinland, schreibt seit mehreren Jahren und veröffentlichte 2010 seinen ersten Roman. Seit 2014 hat er mit Martina Noble eine Schreibpartnerin, mit der er gemeinsam mehrere Romane veröffentlicht hat.

Die O´Leary Saga: Todesatem

Von Martina Noble, Werner Diefenthal

Annaweg 12

96215 Lichtenfels

Telefon: +49 175 2672918

www.martina-noble.com; www.wdiefenthal.de

Titelbild und Covergestaltung

Sandra Limberg http://www.sollena-photography.de

Titelmodel: Fiodora Hamburg http://www.fiodora-hamburg.de/

Logo- und Webseitengestaltung für Werner Diefenthal monikakloeppelt – agentur für werbung, marketing & pr http://monikakloeppelt.jimdo.com/

2. Auflage 2016 1. Auflage erschienen bei Mondschein Corona, 2015

© Werner Diefenthal / Martina Noble – alle Rechte vorbehalten.

Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen Zustimmung durch die Autoren.

Printed in Germany

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Die O´Leary Saga: Todesatem

Ein Roman von Martina Noble und Werner Diefenthal

Dieser Roman ist eine Fiktion! Alle Namen und Ereignisse sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sowie realen Begebenheiten sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Alle Urheberrechte liegen bei den Autoren.

Prolog

Ägypten, Juni 1891

Der Mann lag reglos auf den Felsen. Sein Gesicht war braun gebrannt, seine Hände gerötet, der kurze Bart an einigen Stellen bereits ergraut. Seit Sonnenaufgang beobachtete er die Gruppe, die sich dort, einige hundert Fuß von ihm entfernt, aufhielt. Er zählte die Männer und versuchte zu ergründen, wer zu wem gehörte. Es waren allem Anschein nach etwas mehr als fünfzig Einheimische, die damit beschäftigt waren, Zelte aufzuschlagen und ein Lager zu errichten. Es schien, als ob man sich länger dort aufhalten wollte.

Vor drei Tagen war einer der Spione, die sich immer in Luxor aufhielten, zu der Bruderschaft des Nophta gekommen und hatte ihnen von einer Gruppe Europäern erzählt, die sich im Winter Palace Hotel aufhielt und eine Expedition zum Wadi el Muluk plante. Bereits seit geraumer Zeit kamen immer mehr Menschen nach Luxor, die im Wadi gruben und nach den Überresten des alten Ägyptens suchten. Doch diese Gruppe schien sich von den anderen zu unterscheiden. Aus Gesprächen, die man mitgehört hatte, war deutlich geworden, dass man nach etwas Bestimmtem suchte. Es fielen immer wieder die Worte »Nophta« und »Elixier«. So beschloss man, diese Expedition zu beobachten und zu verfolgen.

Der Mann bewegte sich langsam, griff nach dem Wasserschlauch und nahm einen Schluck. Sorgfältig verschloss er ihn wieder, packte ihn weg und nahm das Fernrohr. Einige Zelte waren fertig, ein Feuer wurde entzündet. Plötzlich verwandelte sich das eher gemäßigte Treiben in ein emsiges. Der Grund wurde sofort klar, denn mehrere Kamele kamen hinter einem Felsen hervor und hielten mitten im Lager an.

Dem Beobachter stockte der Atem, als er einen der Reiter absteigen sah. Trotz der Hitze war er komplett in schwarz gekleidet, mit einem langen Mantel und Handschuhen, um den Kopf hatte er sich ein schwarzes Tuch geschlungen, das nur die Augen freiließ. Aber der Mann mit dem Fernrohr war sich fast sicher, ihn erkannt zu haben. Er presste das Fernrohr fester an sein Auge. Der Mann weiter unten wickelte das Tuch ab.

»Esubam!«

Lautlos kam das Wort über die Lippen des Beobachters. Dann jedoch erregte etwas anderes seine Aufmerksamkeit. Ein weiterer Reiter war abgestiegen und wickelte das Tuch, dieses Mal ein weißes, vom Gesicht. Der Mann traute seinen Augen nicht. Langes, kupferrotes Haar kam zum Vorschein, das aussah, als ob man es nicht bändigen könne. Er blinzelte, dann richtete er sein Fernrohr auf die Frau. Sie redete mit dem Mann in Schwarz, doch auf einmal schien sie sich zu versteifen, drehte sich um und sah genau in Richtung des unsichtbaren Beobachters. Dieser zuckte zurück, drehte sich auf den Rücken und stieß die Luft aus. Das konnte, das durfte nicht sein. Wie lange war es her? Drei Jahre? Aber sie war noch genau so schön wie damals.

»Sarah Florence O’Leary! Verdammt, was um alles in der Welt tust du hier?«

Seit sie London verlassen hatte, hatte Sarah sich an vieles gewöhnt. An schweren Seegang, eintöniges Essen, tagelange Flaute bei brütender Hitze auf der fast vierwöchigen Überfahrt nach Alexandria. Als sie dann in Ägypten angekommen war, hatte sie feststellen müssen, dass die Hitze hier alles in den Schatten stellte, was sie je in London oder sogar auf See erlebt hatte. Ganz zu schweigen davon, dass sie sich nicht länger als eine Viertelstunde in der grellen Sonne aufhalten konnte, bevor ihre zarte, weiße Haut empfindlichen Schaden nahm. Aber auch an die umständliche Verhüllung und die höllischen Temperaturen gewöhnte sie sich. Selbst die Schwärme von Stechmücken, die während ihrer Weiterreise auf dem Nil unweigerlich kamen und über die Passagiere herfielen wie Aasgeier, sobald die Sonne unterging, waren mit ein paar kleinen Tricks, die ihr die Einheimischen verrieten, zu ertragen.

An was sie sich jedoch unter Garantie niemals gewöhnen würde, das waren die Kamele. Natürlich hatte Sarah schon welche gesehen. Als Kind im Londoner Zoo oder im Wanderzirkus. Aber nie aus der Nähe. Darum war ihr der unangenehme Geruch der Kamele nicht aufgefallen und auch der leicht dümmliche Gesichtsausdruck, das furchteinflößende Blöken und die Möglichkeit, bespuckt zu werden, wenn den Tieren etwas nicht passte, machte sie Sarah nicht sympathischer.

Und dabei hatte sie das Schlimmste überhaupt noch nicht erlebt, nämlich den Gang! Schon nach fünf Minuten im Sattel ihres Kamels war Sarah seekrank – etwas, das sie in den ganzen vier Wochen auf der HMS Warrior nicht erlebt hatte, obwohl es teilweise starken Seegang gegeben hatte.

Sie sehnte sich mit aller Macht nach einem Pferd, obwohl Professor Esubam ihr erklärt hatte, dass Pferde für eine Wüstenreise nicht geeignet waren und Sarah das auch durchaus einsah. Sie hatte in Alexandria und Luxor die herrlichen, feingliedrigen Pferde der Ägypter gesehen und fand, es sei in der Tat eine Schande, ein solch edles Tier in der Wüste zu verlieren, weil es im Sand stürzte und sich die Beine brach.

Dennoch glaubte sie nicht, sich jemals an den Kamelritt gewöhnen zu können.

»Bald sind wir da!«

András Esubam, der unmittelbar vor Sarah auf seinem Tier thronte, drehte sich zu ihr um und lächelte ihr aufmunternd zu. Mit dem ausgestreckten Arm wies er auf ein gelb-rötliches Gebirge, das sich vor ihnen aus der öden, kahlen Landschaft, einer Mischung aus Sand und Felsen, erhob.

»Der Wadi el Muluk befindet sich dort in den Bergen!«

Sarah atmete auf. Sie sehnte sich nach Ruhe, einem halbwegs weichen, schattigen Lager und einem interessanten Buch. Schon längst hatte sie auf dem Ritt das Zeitgefühl verloren, weil sich die Umgebung scheinbar überhaupt nicht veränderte, seit sie sich aus Luxor und der unmittelbaren Nähe des Nils mit seinen üppigen grünen Feldern und Auen entfernt hatten. Nun aber, als sie dem Gebirge näher kamen und sie mit jedem Meter genauer die Struktur der Felsen erkennen konnte, weckte das ihre Lebensgeister. Sarah hatte nie zuvor Berge gesehen und die schroffen, teilweise steil, dann wieder sanft abfallenden, kargen Hänge wirkten erhaben und königlich. Sie reckte den Hals, um ja nichts zu verpassen.

Fast unmerklich kamen sie näher und Sarah erschrak fast, als vor ihnen zwischen den Bergen ein Durchgang auftauchte und sie ins Gebirge hineinritten. Ein deutlich erkennbarer Trampelpfad führte an der ebensten Stelle durch das Tal. Rechts und links von ihnen erhoben sich felsige Hügel, bedeckt von Geröll und Sand. Weiter unten waren sie sanft, mit gerundeten Kuppen, aber dahinter ragten fast senkrecht hohe Felsen auf, die man ohne Hilfsmittel nicht erklimmen konnte.

Auch durch die Hügel schlängelten sich, durch häufige Benutzung deutlich hell von ihrer Umgebung abgezeichnet, schmale Pfade. Sarah hatte bereits auf der Überfahrt gehört, dass sich im Wadi el Muluk schon seit Jahrzehnten zwielichtiges Gesindel auf der Suche nach Schätzen herumtrieb. Seit Napoleons Ägypten-Feldzug war es ganz besonders schlimm geworden, aber sie hatte nicht damit gerechnet, dass dort ein derart starker Durchgangsverkehr herrschte.

Professor Esubam folgte ihrem Blick und schien ihre Gedanken zu erraten.

»Ja … hier muss man sich beeilen, sonst haben die Grabräuber alle Relikte schon weggeschleppt, bevor unsereins überhaupt zu graben angefangen hat. Und dann verstaubt Jahrtausende alte Kultur irgendwo im dunklen Schrank eines Sammlers, statt dass die Menschheit davon lernen kann.«

So wie er es sagte, klang es, als trauere er um einen ihm nahestehenden Verwandten. Sarah konnte nicht anders, als ihm ein aufmunterndes Lächeln zuzuwerfen.

»Keine Sorge, András … wir werden schon genug für die Nachwelt bewahren!«

»Das Lager ist da vorn!«

Adil, der Karawanenführer, der so hager war, dass Sarah bei ihrer ersten Begegnung gedacht hatte, da käme ein mit Lumpen behängter Stecken daher, brüllte so laut, dass seine Ankündigung von den Bergen widerhallte. Mit seinem kunstvoll geschnitzten Stab zeigte er die Richtung an, und Sarah reckte den Hals, bis sie bemerkte, dass sie das gar nicht musste.

Das Lager, das aus einer Gruppe großer, weißer Zelte bestand, lag gut sichtbar auf einem der niedrigeren Hügel, der jedoch nicht durch eine abgerundete Kuppe, sondern ein langgestrecktes Plateau gekrönt wurde. Ein Stück weiter weg stieg der Berg dann wieder an und verlor sich in der Ferne.

Misstrauisch zog Sarah die Brauen zusammen.

»Da oben sind wir aber nicht sehr geschützt … wir könnten überfallen werden! Warum wird das Lager nicht tiefer im Tal aufgeschlagen?«

Professor Esubam drehte sich erneut zu ihr um und lächelte.

»Keine Angst, Sarah … ich würde nicht zulassen, dass dir etwas passiert. Ich habe sehr gute Männer zu unserem Schutz angeheuert. Es ist viel gefährlicher, das Lager im Tal eines Wüstengebirges aufzuschlagen. Glaub es oder nicht, es kommt sogar hier vor, dass es regnet. Wenn das passiert, kann der trockene Boden das Wasser nicht aufnehmen und alles strömt ins Tal, bildet einen reißenden Fluss, der alles fortspült. Es sind schon mehr englische Expeditionen in der Wüste ertrunken als verdurstet, und auch hier ist das schon passiert.«

Beeindruckt blickte Sarah András an. Zu Hause in London hatte es nicht viel gegeben, was sie nicht wusste, hatte sich in den Straßen ausgekannt wie in ihrer Westentasche. Hier wusste sie gar nichts über die Umgebung, war vollkommen auf Führung angewiesen. Irgendwie gefiel ihr dieses Gefühl nicht.

»Ertrunken, verdurstet … ich werde in diesem elenden Land auf die eine oder andere Art schon noch sterben …«

Amüsiert drehte Sarah sich nun ebenfalls im Sattel ihres Kamels um, damit sie ihren Vater ansehen konnte. Dr. Andrew O’Leary hatte lange mit sich selbst gehadert, Professor Esubams Drängen nachzugeben und Sarah nach Ägypten gehen zu lassen – und das nur unter der Bedingung, dass er selbst ebenfalls dabei wäre. Schon eine Woche nach der Abfahrt hatte er es bereut, aber jetzt gab es natürlich kein Zurück mehr!

»Du wirst schon nicht sterben, Papa«, versicherte ihm Sarah vergnügt, und alleine für den glücklichen Ausdruck auf ihrem Gesicht war Andrew dankbar, die Reise auf sich genommen zu haben.

Dennoch seufzte er vor Erleichterung, als er im Lager endlich mit Adils Hilfe von seinem Kamel steigen konnte. Sarah wanderte bereits zwischen den Zelten umher und konnte ihre Bewunderung nur schlecht verbergen. So luxuriös hatte sie sich das alles nicht vorgestellt! Ob die Londoner Geldgeber wohl wussten, wohin ihre finanziellen Mittel flossen? In den Zelten lagen sogar Teppiche auf dem Boden, und in dem ihren entdeckte sie einen Badezuber.

András Esubam stand ganz vorne am Rand des Plateaus und spähte in die Berge, die sie umgaben. Sarah schlenderte zu ihm hin. Die Sonne sank bereits und verschwand gerade hinter einem Gipfel, tauchte das Lager in Schatten. Erleichtert wickelte Sarah das weiße Tuch ab, das sie sich um den Kopf geschlungen hatte, und folgte Esubams Blicken mit den Augen.

»Befürchtest du, dass die Feinde schon auf der Lauer liegen?«

»Ich weiß es nicht«, murmelte der Mann, und Sarah hörte Anspannung in seiner Stimme. »Adil hat schon in Luxor etwas von einer Gruppe gebrabbelt, die sich hier irgendwo in den Bergen anscheinend dauerhaft verschanzt hat. Mir ist nicht ganz wohl bei dem Gedanken.«

Im selben Moment durchfuhr es Sarah wie ein Blitzschlag. Unwillkürlich schnappte sie nach Luft und sie sah sich irritiert um. Entdecken konnte sie niemanden, aber sie hatte dennoch das Gefühl, beobachtet zu werden, und zwar von jemandem, an den sie nicht mehr denken wollte, weil es so schmerzhaft war. Lange hatte sie nicht mehr an ihn gedacht, und jetzt war er plötzlich wieder in ihrem Kopf. Horatio Gordon. Der Mann, den sie so geliebt hatte. Aber er konnte nicht hier sein. Er war tot.

Doch genau dieser Mann lag nicht weit entfernt von ihr auf dem Plateau und schnappte ebenfalls nach Luft.

»Es kann nicht sein«, flüsterte er. »Du darfst nicht hier sein! Nicht in diesem Land, nicht mit diesem Mann.«

Langsam und vorsichtig drehte er sich wieder um und nahm seinen Beobachtungsposten ein. Er spähte wieder durch sein Fernrohr und erstarrte.

»Andrew? Was zum …?«

Auch Sarahs Vater war nun deutlich zu erkennen. Horatio konnte es nicht glauben. Was hatte dieser Ganove, dieser Scharlatan, den beiden erzählt, dass sie mit in dieses heiße, für Europäer absolut ungeeignete Land gekommen waren? Das galt es, herauszufinden. Horatio spürte mehr, als er es hörte, dass sich jemand von hinten näherte. Er nahm einen der kleinen Steine in seine linke Hand und klopfte ein bestimmtes Muster. Dann lauschte er. Die Antwort, die wenige Momente später geklopft wurde, stellte ihn zufrieden. Er wartete. Schon legte sich ein Körper neben den seinen. Horatio rückte ein wenig ab, es war zu nah für seinen Geschmack.

»Warum willst du meine Nähe nicht?«, gurrte die Stimme neben ihm. »Bin ich so hässlich?«

Horatio hätte am liebsten geschrien. Aber man durfte sie nicht bemerken. Stattdessen blickte er die Frau neben sich nur kurz an und legte einen Finger auf die Lippen, dann zeigte er nach unten. Die Frau verstand. Beide zogen sich zurück, außer Hörweite des Lagers. Horatio sah der Frau in die Augen.

Sie war nicht hässlich, im Gegenteil.

»Aset, du weißt, ich habe deinem Vater schwören müssen, dich niemals anzurühren.«

Aset lachte. »Er müsste es ja nicht erfahren!«

Horatio schüttelte den Kopf. Als Asets Vater, Sefu, ihn vor einigen Monaten halbverdurstet und fast wahnsinnig in der Wüste gefunden und mitgenommen hatte, musste er ihm nach seiner Genesung schwören, dass er Aset niemals zu nahe kommen dürfe. Und Sefu hatte ihm klargemacht, was passieren würde, wenn er es doch täte.

»Deine Männlichkeit wird in der Wüste neben deinen ausgestochenen Augen und deinem Leichnam verdorren!«

Aber selbst ohne diese Drohung: Horatio hätte Aset niemals berührt. Aus Respekt vor Sefu, aus Respekt vor der Kultur und … weil sein Herz nicht frei war. Aset sah ihn aus ihren großen, braunen Augen an.

»Also, was ist dort unten?«

»Wie zu erwarten war. Eine Gruppe Engländer. Aber ich muss mit deinem Vater reden. Ich glaube, diese dort«, er wies mit dem Finger in Richtung des Tals, »ist besser vorbereitet als die anderen, die ihr Glück versucht haben.«

Aset nickte.

»Er erwartet dich bereits. Er hat mir gesagt, er habe es im Traum gesehen, dass eine große Gefahr auf lodernden Flammen zu uns kommen wird.«

Horatio fror plötzlich. Lodernde Flammen … flammend rotes Haar?

Aset riss ihn aus seinen Gedanken.

»Ich werde so lange hier wachen. Beeil dich!«

Horatio nickte und lief los. Nicht weit von hier war sein Reittier angebunden. Obwohl auch er, wie Sarah, ein Pferd vorgezogen hätte, so hatte er doch recht schnell die Vorteile dieses Wüstenschiffes erkannt. Nach einer knappen Stunde traf er in der Oase ein und eilte zu Sefu, der ihn aus sanften, grauen Augen ansah.

»Ah! Da bist du ja.«

Er betrachtete Horatio genau und nickte zufrieden. Er hätte sofort erkannt, wenn Aset und der »Inglis«, wie ihn alle nannten, sich zu nahe gekommen wären.

»Was hast du zu berichten?«

Horatio setzte sich und nahm dankend den Tee entgegen, der ihm gereicht wurde. Er trank einen kleinen Schluck, um seine Kehle zu befeuchten.

»Sefu, ich glaube, es ist dieses Mal sehr ernst. Es sind Engländer, aber das wussten wir bereits. Doch ich kenne den Anführer, ich bin ihm bereits begegnet, an einem anderen Ort, in meinem früheren Leben.«

»Du denkst, sie wollen den Atem des Nophta stehlen?«

»Ich fürchte, genau deshalb sind sie hier. Der Anführer ist ein Professor Esubam. Ich habe ihn in London kennengelernt und er ist ein Mann, der nicht aufgibt. Wenn er vom Atem gehört hat, dann will er ihn finden und für seine Zwecke nutzen. Aber nicht um der Menschen willen, um sie zu heilen, sondern nur, um Geld zu verdienen.«

»Erzähl weiter. Ich nehme an, Aset hat dir von meinem Traum erzählt?«

Horatio stockte. Doch dann erzählte er weiter.

»Bei diesem Esubam sind zwei Gelehrte, ein Mann und seine Tochter. Beide kennen sich in der Medizin hervorragend aus. Ich glaube, er hat sie nur mitgenommen, um herauszufinden, ob es wirklich dieses Heilmittel gibt.«

Sefu sah ihn nur an, sagte nichts, und Horatio fühlte sich genötigt, eine Erklärung abzugeben.

»Ja, Sefu. Ich kenne die beiden. Ich war … mit dieser Frau … der Tochter …«

Sefu hob die Hand.

»Du musst es mir nicht sagen. Ihr gehört dein Herz, habe ich Recht?«

Horatio nickte.

»Ich habe es, als ich dich gefunden habe, gewusst. Du hast immer nur einen Namen gemurmelt, als du im Fieber lagst. ›Sa’arah‹ kam immer wieder über deine Lippen.«

»Sarah. Ja. So heißt sie.«

Sefu lächelte.

»Und genau darum habe ich dir das Versprechen abgerungen. Verstehst du mich?«

»Sefu, du bist sehr weise. Doch was machen wir jetzt?«

Der Mann erhob sich.

»Du weißt, die Bruderschaft des Nophta hat eine Aufgabe. Wir haben geschworen, niemanden den Atem des Nophta finden zu lassen. Wir selber wissen nicht, wo und was es eigentlich ist. Wir wissen nur, es bringt Verderben in die Welt. Seuchen und Krankheit. So ist es uns überliefert. Wenn wir das Gefühl haben, dass sie der Wahrheit zu nahe kommen …«

Er sprach es nicht aus, aber Horatio verstand. Zur Not würde die gesamte Expedition unter seltsamen Umständen verschwinden. Es wäre nicht die Erste. Er erhob sich.

»Ich werde weiter beobachten.«

»Ich möchte, dass du Nkosi und Hanbal mitnimmst. Wenn es so ist, wie du sagst, dann wird es gefährlich. Und ich will nicht, dass etwas geschieht, was später zu Problemen führt.«

Horatio verbeugte sich leicht und verließ das Zelt. Eine Stunde später war er zurück auf seinem Platz. Aset kehrte zur Oase zurück. Horatio war sich sicher, dass die beiden Männer eher auf ihn als auf die Expedition achten sollten.

Kapitel 1

So heiß die Tage in der ägyptischen Wüste waren, so eiskalt waren die Nächte. Obwohl Sarah nun schon seit mehr als zwei Wochen im Land war, überraschte sie der Temperatursturz, den sie so in den Städten und während der Nilreise nicht erlebt hatte, völlig. Und sie hatte András Esubam ausgelacht, als sie auf der Ausrüstungsliste, die er ihr in London gegeben hatte, unter anderem einen warmen Wollumhang gefunden hatte.

Nun trug sie exakt diesen Umhang, stand am Rand des Lagers und spähte nervös in die Dunkelheit. Im Lager selbst waren zahlreiche Fackeln zwischen den Zelten in den Boden gerammt worden und im Zentrum brannte ein Lagerfeuer, an dem die Männer sich versammelt hatten, aßen, scherzten und lachten. Sarah hatte nicht die Ruhe, dort still zu sitzen. Seit sie im Lager angekommen waren, fühlte sie sich beobachtet, aber natürlich war es aussichtslos, zu versuchen, außerhalb des Feuerscheins irgendetwas zu erkennen. Das Einzige, was sie sah, waren die Wachen, die als lautlose Schatten um die Zelte patrouillierten, dabei aber nicht sonderlich angespannt wirkten. Spürten sie es denn nicht? Bemerkten sie nicht, dass in den Bergen, die sich schwarz und bedrohlich gegen den samtigen Nachthimmel abzeichneten, irgendetwas auf sie lauerte?

Fröstelnd zog Sarah die Schultern zusammen, als irgendwo im Gebirge ein Schakal zu heulen begann.

»Stimmt etwas nicht, Sarah?«

Sarah machte einen Satz vor Schreck und konnte einen Aufschrei nicht unterdrücken. Professor Esubam, der lautlos an sie herangetreten war, wirkte ebenso erschreckt durch ihre Reaktion wie sie selbst, musste dann aber lachen, gab einer der Wachen, die sofort mit gezücktem Revolver neben der jungen Frau aufgetaucht war, ein Zeichen, dass alles in Ordnung war, und fasste Sarah am Arm.

»Meine Liebe, was ist nur los mit dir? So ängstlich wie hier habe ich dich selbst während des Sturms auf hoher See nicht erlebt. Ich weiß, du warst noch nie wirklich in der Wildnis, aber du musst keine Angst haben. Die Wachen kennen sich bestens aus und sind auf alles vorbereitet, was hier auf uns warten könnte.«

Er legte ihr den Arm um die Schulter und führte sie sanft, aber bestimmt, zum Feuer zurück. Aber auch dort, neben ihrem Vater sitzend, fühlte Sarah sich nicht besser. Horatio war wieder in ihren Gedanken und sie wusste nicht, warum. Warum jetzt? Hatte sie zu sehr versucht, nicht an ihn zu denken?

Seit András Esubam vor einem knappen Jahr, in Begleitung von Horatios Stiefvater Henry Gordon, am Haus der O’Learys aufgetaucht war und Sarah förmlich angebettelt hatte, es sich zu überlegen und doch eine Expedition nach Ägypten zu begleiten, hatte Sarah Horatio aus ihrem Kopf gestrichen. Es war auch kein Platz gewesen für andere Dinge als die Kultur und Gegebenheiten Ägyptens, sowohl die gegenwärtigen als auch die zur Zeit der Pharaonen. Sie hatte die Nase nur noch in entsprechende Bücher gesteckt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie endlich in Alexandria vom Schiff gegangen war.

Sie hatte sich fast wieder glücklich gefühlt, weit weg von zu Hause, wo alles an ihren Geliebten erinnerte. Und jetzt, ausgerechnet hier, mitten im Nirgendwo, war er alles, woran sie denken konnte.

Horatio dämmerte vor sich hin. Auch er hatte immer noch Probleme, sich an diese Temperaturunterschiede zu gewöhnen. Nkosi schnarchte leise, während Hanbal Wache hielt. Sie wollten sich abwechseln.

Die Nacht verging in quälender Langsamkeit. In seinem Dämmerzustand sah sich Horatio wieder mit Sarah zusammen in London, wie sie Professor Esubam kennengelernt hatten. Die Ausstellungsstücke, die Behälter, der Schädel. Er sah wieder, wie Sarah in den Bann dieses Mannes gezogen wurde, und wälzte sich im Halbschlaf.

»Wach auf. In einer Stunde geht die Sonne auf.«

Nkosi schüttelte ihn. Horatio verjagte die Reste des Traumes aus seinem Kopf und wickelte sich aus den Decken, kroch wieder an den Überhang. Im Lager erwachte ebenfalls das Leben. Hanbal nickte ihm zu.

»Diese Männer dort, die den Inglis helfen, sie verkaufen ihre Seele, ihr Land, ihre Heimat. Sie sind es nicht wert, unsere Brüder zu sein.«

Horatio schüttelte den Kopf. Er verstand, was Hanbal sagen wollte. Seitdem er in Ägypten angekommen war, verwirrte ihn das Land immer mehr. Der Sand, über den man ging, atmete die Vergangenheit aus. Sie war überall um ihn herum. Nach allem, was er bisher hier gelernt hatte, musste dieses Land früher ein großes Reich gewesen sein, reich und mächtig. Doch wie alle Weltreiche war auch Ägypten im Mahlstrom der Zeit zerrieben worden. Übrig geblieben waren nur die Erinnerungen, die Überlieferungen, Armut und Schmutz.

Die Krone sah Ägypten als ihre Kolonie an. Der neuerbaute Kanal, der das Mittelmeer mit dem Indischen Ozean verband, sorgte dafür, dass die Schiffe nicht mehr die lange und gefährliche Reise um das Kap der Guten Hoffnung machen mussten. Sie sparten Zeit und damit Geld. Mit diesem Kanal waren viele Glücksritter in Ägypten eingefallen auf der Suche nach Reichtum, nach Gold, nach Schätzen.

Und vieles, so hatte ihm Sefu erzählt, wurde gestohlen, weggebracht, verschwand spurlos. Hatten zuerst nur die Grabräuber die Ruhestätten der früheren Herrscher entweiht, so stand man jetzt einem Heer von angeblichen Forschern gegenüber. Und diese brachten ihre eigenen Soldaten mit.

»Du musst begreifen, dass nicht nur Gold und Edelsteine in den Gräbern sind. Dort werden Dinge aufbewahrt, die niemals mehr das Licht der Welt erblicken sollten!«, hatte ihm Sefu erklärt.

Horatio hatte noch immer nicht genau begriffen, was damit gemeint war. War es eine Waffe? Und falls ja, welcher Art? Er glaubte nicht, dass ein Blitz aus dem Behältnis hervorschießen würde, wenn man es öffnete. Horatio glaubte nicht an solche Geschichten, wie sie auch in der christlichen Bibel erwähnt wurden. Aber was konnte es sonst sein? Würde es Krankheiten hervorrufen, die man nicht heilen konnte? Eine giftige Substanz? Und, so gestand er sich ein, er war nicht sonderlich scharf darauf, es herauszufinden. Schnell verbannte Horatio diese Gedanken wieder, seine Sorge galt in erster Linie Sarah.

Er wandte sich an Hanbal.

»Nein, mein Bruder. Sie sind nicht böse. Sie sind arm. Arm und verzweifelt. Sie müssen Kinder ernähren, ihre Familien. Würdest du deine Kinder hungern lassen?«

Hanbal spie aus.

»Pah! Nie würde ich für ein paar Dinar meine Brüder verraten. Eher gehe ich stehlen!«

Horatio nickte. Das war der Punkt. Es gab in Ägypten unterschiedliche Auffassungen. Die eine war die, dass man unter keinen Umständen die Totenruhe stören durfte. Die andere, dass man die Schätze, die man dort fand, im Land lassen musste. Und die Engländer, aber auch Franzosen, Italiener und andere, wollten sich bereichern. Es gab überall versnobte Menschen, die viel Geld für ein Stück aus einem Pharaonengrab zahlten.

Und dann gab es noch eine Gruppe, die außerhalb stand. Die »Bruderschaft des Nophta«. Sie achteten nur darauf, dass bestimmte Dinge verborgen blieben. Es ging dabei um altägyptische Mystik, um Totenkult, um Magie.

»Hanbal, sei nicht so streng mit ihnen.«

»Ich werde so streng sein, wie Sefu es sagt.«

Horatio nickte. Sefus Wort war Gesetz. Auch er hatte sich ihm unterworfen. In langen Gesprächen war Horatio klar geworden, was in diesem Land vor sich ging. Die Krone hatte es fest im Griff. Und dieser Griff war eisenhart.

Wie bei jedem anderen Land, das die Helfershelfer der jeweilig regierenden Majestät umklammerte. Sie würden es auspressen, ausquetschen. Die Menschen dort, sie waren zweitrangig.

Er erinnerte sich an eine Diskussion, die er mit seinem Bruder Francis geführt hatte. Dieser war damals Kadett der Royal Navy gewesen.

»Es ist einfach, Horatio: Wer sich mit uns arrangiert, der wird belohnt. Alle anderen …«

Er hatte es nicht ausgesprochen, aber Horatio hatte verstanden.

Francis … Wie lange hatte er nicht mehr an seinen Bruder gedacht? An den Bruder, den er getötet hatte. Getötet, damit die Frau, die er selber liebte, die Verlobte seines Bruders, in Frieden leben konnte. Und jetzt war diese Frau hier und riss die alten Wunden wieder auf.

Er löste sich aus seinen Gedanken. Im Lager wurde es langsam hektisch. Esubam tauchte auf, an seiner Seite ein bulliger Mann.

»Nubier!«, zischte Hanbal.

Esubam diskutierte mit dem Kerl, dann rief dieser die Männer zu sich, schrie und gestikulierte. Daraufhin schnappten sie sich Schaufeln, Eimer und Körbe und begaben sich zu einem Punkt, an dem Esubam einen langen Stab eingeschlagen hatte. Eilig fingen die Männer an, zu graben. Nkosi, der sich mittlerweile auch zu ihnen gelegt hatte, fluchte leise.

»Das ist nicht gut!«

»Was meinst du?«, fragte Horatio.

»Sie graben. Aber dort dürfen sie nicht graben. Nophta wird sie zerschmettern!«

Nkosi und Hanbal unterhielten sich, Horatio verstand kein Wort. Dann tippte Hanbal Horatio an.

»Ich werde zu Sefu reiten. Er muss entscheiden.«

Lautlos verschwand er. Doch Horatio war abgelenkt. Aus einem Zelt war eine Frau getreten. Nein, verbesserte er sich, nicht eine Frau. Sarah! Die Frau, die er immer noch liebte. Er beobachtete sie. Sie war noch schöner geworden, reifer. Das lange, kupferfarbene Haar leuchtete in der Morgensonne. Sie beschattete die Augen mit der linken Hand und blickte genau in seine Richtung. Horatio zuckte dieses Mal nicht zurück. Er starrte sie an, sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Und eine einsame Träne grub eine Furche in den Staub auf seiner Wange.

Als Sarah an diesem Morgen aus dem Zelt trat, nahm ihr für einen Moment die Schönheit der Berge den Atem. Sie glühten rot in der aufgehenden Sonne und ließen sie sogar die unruhige Nacht mit ihren wirren Träumen vergessen. Leider hielt der Augenblick des Friedens nicht lange an. Schon wieder hatte Sarah das untrügliche Gefühl, beobachtet zu werden. Sie beschattete ihre Augen mit einer Hand und ließ den Blick mit zusammengekniffenen Lidern die Berge entlangwandern.

Sie sah nichts. Nur Geröll. Nicht einmal ein Tier, es gab nicht die kleinste Bewegung in den Bergen, kein ungewöhnlicher Schatten, nichts, was auf einen Hinterhalt gedeutet hätte. Und trotzdem war sie davon überzeugt, dass etwas da war. Dass JEMAND da war.

Ich werde verrückt, dachte Sarah und bemühte sich, die Erinnerung an den Traum der letzten Nacht abzuschütteln. Sie hatte von ihm geträumt, Horatio. Das war ihr schon seit Wochen nicht mehr passiert. Nicht mehr, seit sie London verlassen hatte. Aber es waren andere Träume gewesen als die, die sie in London gehabt hatte.

In London hatte sie ihn immer gesehen, blutbesudelt, wie er die Leichen zerlegte und wegschaffte, die auf ihr Konto gingen. Die Menschen, die sie ermordet hatte. Vier Prostituierte und ihren Verlobten Francis, Horatios Bruder. Nun, bei Francis konnte man nicht von Mord sprechen – er hatte versucht, sie zu vergewaltigen, und da hatte sie ihm mit einem metallenen Kerzenleuchter den Schädel eingeschlagen. Aber trotzdem – sie hatte seinen Tod zu verantworten, sie hatte ihn erschlagen.

Und Horatio hatte alles getan, um ihre Morde zu vertuschen, weil er sie liebte. Er hatte die Worte nie ausgesprochen, Sarah hatte die Gewissheit erst in seinem Abschiedsbrief erhalten, den er zusammen mit der Leiche seines Bruders zurückgelassen hatte.

Einfach spurlos verschwunden war er. Obwohl man tagelang die Themse nach Horatios Leiche abgesucht hatte, weil jeder annahm, er habe sich in die Fluten gestürzt, hatte man nichts gefunden. Dennoch hatte Sarah an seinem Tod nie gezweifelt und war beinahe darüber zerbrochen. Seit sie in diesen Bergen angekommen war, war das anders. In ihrem Traum von letzter Nacht war kein blutüberströmter Horatio vorgekommen, der sie noch einmal geküsst hatte und dann in Richtung der Themse im Nebel verschwunden war. Diesmal stand er oberhalb des Lagers, auf dem nächsthöheren Hügel, und sah mit strengem Blick auf sie hinunter. Seine Stimme hatte in ihren Ohren gedröhnt.

»Du darfst nicht hier sein! Du bist in Gefahr! Du musst gehen!«

Sie hatte ihn gerufen, hatte begonnen, den Berg hinaufzuklettern, aber das Geröll hatte unter ihren Füßen nachgegeben, sie war immer wieder abgerutscht und einfach nicht näher an ihren Geliebten herangekommen.

»Sarah, du musst gehen! Ich kann dich hier nicht beschützen!«

Sie hörte die Worte, seine Stimme immer noch so eindringlich, als ob es sich nicht nur um einen Traum gehandelt hätte. Dann hatte er sich umgedreht und war im Gebirge verschwunden, und Sarah selbst war hochgeschreckt.

Und jetzt schimpfte sie sich selbst eine Närrin, weil sie draußen stand und wie besessen die Berge nach einer Traumgestalt absuchte.

»Sarah, stimmt etwas nicht?«

Sie zuckte heftig zusammen und drehte sich um, fühlte sich ertappt. Andrew war aus dem Zelt getreten, wischte sich gerade den restlichen Schaum seiner morgendlichen Rasur aus dem Gesicht.

»Ich habe wieder von ihm geträumt, Papa.«

Andrews Gesicht verdunkelte sich. Er hatte sie nicht vergessen, die Nächte, in denen seine Tochter, von Weinkrämpfen geschüttelt, aus Albträumen erwacht war, die endlosen Tage, an denen sie nur aus dem Fenster gestarrt hatte, abgemagert war, niemanden hatte sehen wollen. Es war so weit gewesen, dass er und seine Schwägerin Margret sich abgewechselt hatten, um bei ihr zu sein, weil sie fürchteten, dass sie sonst denselben Weg wie Horatio wählte und sich das Leben nahm.

Andrew O’Leary war unendlich erleichtert gewesen, dass sie endlich wieder an etwas Interesse zeigte, als András Esubam und Henry Gordon aufgetaucht waren und sie dazu ermuntert hatten, die Expedition nach Ägypten zu begleiten.

Sarah war förmlich aufgeblüht, hatte begonnen, über Ägypten zu lesen und zu lernen, und die Albträume waren vergangen. Sie hatte wieder gegessen, sogar gelacht, und endlich wieder einen Plan für die Zukunft gehabt.

»Von Horatio?«, fragte er, vorsichtig und überflüssigerweise.

»Ja, natürlich, von wem denn sonst?«

Endlich löste sie ihre Blicke von der Bergkette ihnen gegenüber und verbot es sich, stattdessen zu den Felsen oberhalb des Lagers hinaufzublicken. Sie wandte ihre Aufmerksamkeit der Gruppe um Professor Esubam zu, die begonnen hatte, sich mit verbissener Energie in den Hang neben ihrem Lager zu graben.

»Aber es waren andere Träume als zu Hause. Er war hier … und hat mich gewarnt.« Abrupt drehte Sarah sich zu ihrem Vater um. »Papa, glaubst du, es ist möglich, dass er hier ist?«

Verblüfft sah Andrew seine Tochter an.

»Sarah, hör doch auf mit solchen Hirngespinsten! Wie sollte er hierher kommen? Er hat sich umgebracht, das weißt du doch!«

Auf gar keinen Fall wollte er, dass Sarah sich unbegründete Hoffnungen machte und dann erneut in ein tiefes Loch der Schwermut fiel.

»Nein, das weiß ich eben nicht!«

Ohne dass sie es selbst bemerkte, wanderten Sarahs Blicke wieder zu den Bergen hinauf, suchten systematisch die Kanten und Grate ab.

»Man hat nie seine Leiche gefunden. Was, wenn er auf dem nächsten Schiff angeheuert hat und einfach aus England verschwunden ist?«

Einmal hatte er den Vorschlag gemacht, dass sie zusammen nach Amerika gehen sollten, aber zu diesem Zeitpunkt war Sarah noch zu sehr in seinen Bruder verliebt gewesen, um sehen zu können, dass Horatio der richtige Mann für sie war.

»Selbst wenn es so wäre … wie kommst du auf den Gedanken, dass er ausgerechnet HIER ist?«

Andrew betrachtete seine schöne Tochter mit deutlicher Sorge im Blick.

Sie hob die Schultern.

»Ich weiß es nicht. Ich habe einfach so ein komisches Gefühl. Als ob ich seine Nähe spüren könnte.«

»Ich glaube, dir tut einfach nur die Sonne nicht gut!«

Freundlich, aber bestimmt, nahm Andrew Sarah am Arm und führte sie in ihr Zelt.

»Komm … lass uns mal sehen, ob wir etwas halbwegs Essbares zum Frühstück finden können!«

Kapitel 2

Sefu saß in seinem Zelt auf dem Boden, unter ihm ein dicker Teppich. Die Beine hatte er übereinandergeschlagen und die Augen geschlossen. Der Duft von Kräutern und Kerzen waberte um ihn herum. Er suchte nach Antworten auf Fragen, die er nicht kannte.

Wie oft hatte er so verharrt in stiller Meditation, in tiefer Trance? Er wusste es nicht. Aber Antworten hatte er noch keine erhalten, nur Fragmente drangen in sein Hirn.

So auch dieses Mal. Er sah Männer. Männer, die gruben, und die sich einen Weg durch ein Labyrinth bahnten, bis sie an eine Tür kamen, die sie mit Gewalt aufbrachen. Dann sah er einen von ihnen genauer. Er hatte tiefschwarze Augen, böse Augen. Er hielt ein Behältnis in den Händen. Und eine Frau mit Haaren wie lodernde Flammen. Sie wollte das Behältnis öffnen.

Und er sah Horatio, der sie daran hindern wollte, dann Aset, die sich über den leblosen Körper der Frau mit den Flammenhaaren beugte. Sefu stöhnte auf. Das Behältnis lag neben ihr, geöffnet, der Atem des Nophta befreit. Dann sank Aset in die Knie, hielt sich die Kehle, röchelte. Und er sah viele Menschen, tot, verkrampft.

»NEIN!«, schrie er auf, als die Trance von ihm wich. Diese Frau, diese »Sa’arah«, wie er sie nannte, durfte nicht sterben. So interpretierte er das, was er gesehen hatte. Er musste mit dem Inglis reden.

Mühsam erhob er sich, als Hanbal in das Zelt stürmte.

»Die Männer. Sie graben.«

Sefu nickte.

»Ich weiß, Hanbal. Und sie sind zu nah.«

Hanbal erstarrte. Obwohl er schon viele Jahre zu Sefu gehörte, so war er doch immer wieder verblüfft, was dieser alles wusste. Sefu lächelt ihn an.

»Ich habe es gesehen.«

»Sie müssen sterben!«, zischte Hanbal. Doch Sefu schüttelte den Kopf.

»Ich weiß nicht, ob es richtig ist, sie zu töten. Lass uns zuerst versuchen, sie zu vertreiben. Du weißt, was du zu tun hast.«

Hanbal nickte und verbeugte sich. Dann verschwand er aus dem Zelt, um die Vorbereitungen für die Nacht zu treffen.

Als es dunkel wurde, brachen rund zwanzig Männer in Richtung des Wadi auf. Sie waren von oben bis unten vermummt. Die Kamele, auf denen sie ritten, waren nicht zu hören, kein Wort wurde gesprochen. Jeder wusste, was zu tun war.

Am Eingang des Wadi stiegen sie ab und teilten sich auf. Die Hälfte der Männer kletterte die Abhänge hinauf, die andere Hälfte schlich sich geräuschlos in Richtung des Lagers. Eine Wache, die in die Dunkelheit spähte, schwor später Stein und Bein, dass sie von Horus mit einem Stab berührt worden war und daraufhin ohnmächtig geworden sei.

Als die Männer am Lager angekommen waren, pfiff Hanbal leise und lauschte auf die Antwort. Als er diese hörte, brach die Hölle im Lager los. Fackeln wurden entzündet und auf die Ausrüstungszelte geworfen, die sofort in Flammen aufgingen. Hanbal und einer seiner Begleiter stürmten in das Zelt, in dem Esubam schlief. Dieser richtete sich abrupt auf, um sofort wieder, von einem Schlag getroffen, auf sein Lager zurückzusinken. Schnell durchwühlten die Männer das Zelt, suchten alles, was sie an Dokumenten, Karten und Zeichnungen finden konnten, zusammen und warfen diese in die lodernden Feuer. Die Männer auf dem Abhang ließen Steinbrocken und Felsen auf die Grabung krachen.

Innerhalb weniger Minuten war der Spuk vorbei. Die ägyptischen Arbeiter flohen, die Kamele wurden davongetrieben.

Doch es wurde sonst niemand verletzt. Schnell zogen die Angreifer sich zurück.

Horatio, der sich oben auf seinem Aussichtspunkt befand, konnte nur erstaunt zusehen, wie die Männer Sefus arbeiteten.

Als Sarah aus ihrem Zelt stürzte, hielt er die Luft an. Einer der Männer sah in ihre Richtung. Es dauerte nur wenige Sekunden, der Mann zeigte auf Sarah und dann in Richtung Luxor – so, als wolle er ihr sagen, dass es besser für sie wäre, wenn sie verschwände.

Dann wurde es ruhig. Die Feuer brannten langsam nieder, Sarah rannte zum Zelt Esubams, der sich den Kopf hielt, als er ins Freie taumelte.

Er blickte zu den lodernden Flammen, schüttelte den Kopf. Dann beugte er sich zu Sarah. Horatio zuckte zusammen. Diese Geste hatte etwas Vertrautes, etwas Intimes. Und für einen Moment glaubte er, Francis lachen zu hören.

Als im Lager die Hölle losbrach, war Sarah gerade erst eingeschlafen. Ihre wirren Gedanken hatten sie den ganzen Tag nicht losgelassen und es ihr schwer gemacht, Ruhe zu finden. Laute Schreie in dem ihr völlig unverständlichen Arabisch, heller Feuerschein und lautes Poltern weckten sie unsanft wieder auf, und Sarah geriet sofort in Panik. Die Silhouetten der Menschen wurden als verzerrte Schatten vom Feuerschein an ihre Zeltwand geworfen, und es sah aus, als seien alle Dämonen der Hölle hinter ihnen her. Ohne einen Mantel oder Schuhe überzuziehen, stürzte Sarah ins Freie, wo sie beinahe von einem ängstlich brüllenden Kamel über den Haufen gerannt wurde, das ebenfalls vor dem Feuer, das überall zu lodern schien, das Weite suchte.

Es herrschte wirklich heilloses Chaos um sie herum; zahlreiche Zelte brannten, aber Sarah konnte in ihrer Verwirrung nicht erkennen, welche. Die Mitglieder der Expeditionsgruppe rannten in alle Richtungen, stolperten, fielen hin und hasteten weiter, verfolgt von schwarz vermummten Gestalten, die gebogene Schwerter schwangen und brennende Fackeln in den Händen hielten und für sie Unverständliches brüllten.

Gehetzt sah Sarah sich um; wo war ihr Vater? Hatten ihn die Fremden etwa getötet? Sie wollte gerade nach ihm rufen, obwohl sie nicht glaubte, dass er sie bei dem ganzen Lärm überhaupt hören würde, als es ein mächtiges Getöse gab, das sich wie ein Steinschlag anhörte. Voll Angst starrte Sarah hinauf in die Berge, aber nichts kam. Wieder holte sie Luft, um nach ihrem Vater zu schreien, als einer der Vermummten auf sie zutrat und ihr jedes Wort im Hals steckenblieb. Sarah wollte zurückweichen, aber ihre Beine schienen wie mit dem Boden verwachsen zu sein. Was geschah nun? Würde er sie vergewaltigen, töten? Aber der Mann zeigte nur zuerst auf sie, und dann in Richtung des Talausgangs.

Die Botschaft war unmissverständlich – verschwinde hier! Genau das, was auch Horatio in Sarahs Traum zu ihr gesagt hatte. Gerade wollte sie den Mann konfrontieren, ihn anschreien, was ihm einfiele, als er sich umdrehte und in der Nacht verschwand wie ein Schatten.

Langsam löste sich Sarahs Starre und sie konnte um sich herum wieder Einzelheiten erkennen, als sie bemerkte, dass sie nicht in unmittelbarer Gefahr war. Nicht einmal ihr Zelt war angesteckt worden, aber die Flammen, die langsam die Versorgungszelte aufzehrten, konnten jederzeit um sich greifen.

In dem Moment taumelte András Esubam aus seinem Zelt, hielt sich den Kopf. Er war offensichtlich nicht so glimpflich davongekommen wie Sarah, und sie schrie erschrocken auf und stürzte zu ihm hin.

»András! Du bist verletzt, was haben sie dir angetan?«

»Nur ein Schlag auf den Kopf, nichts Tragisches!«

Sarah musste seine Hand fast gewaltsam von der blutenden Wunde an der Schläfe lösen und zwang ihn, sich auf einen kleinen Felsen zu setzen.

»Lass es mich wenigstens einmal ansehen, ich dachte, dazu hast du mich mitgenommen!«

Ihre Stimme war energisch und duldete keinen Widerspruch, obwohl Esubam noch einmal betonte, es sei nichts. Sie sprang auf und wollte ihre Tasche aus dem Zelt holen, als sie noch einmal vor Schreck aufschrie, weil Andrew O’Leary direkt hinter ihr stand.

»Vater!«, fuhr sie ihn an, »schleich dich doch nicht so heimlich an mich ran, mir ist fast das Herz stehengeblieben!«

Andrew, der zwar verstört und leicht verärgert, aber unverletzt wirkte, maulte sofort los.

»Entschuldige, das nächste Mal binde ich mir eine Glocke um, damit du mich über die Feuersbrunst hinweg hören kannst! Was zum Teufel ist hier gerade passiert? Wer waren diese Gestalten? Und wo sind alle anderen?«

Er kniete schon neben András Esubam und tupfte ihm das Blut von der Wunde.

»Wahrscheinlich verschleppt.«

Die Augen des Professors loderten vor Zorn.

»Diese verdammten Grabräuber … das ist ihre Masche, sie lassen ganze Expeditionen spurlos verschwinden. Nur ein paar Leute lassen sie übrig, damit die ihre Geschichte auch erzählen können und niemand mehr an die Grabungsstätte nachkommt. Alle meine Karten haben diese Dreckschweine vernichtet, aber da haben sie die Rechnung ohne András Esubam gemacht!«

Sarah sah sich betrübt um. Langsam ging die Sonne über dem Wadi el Muluk auf und beleuchtete die gesamte Bescherung. Kein einziges Wohnzelt war beschädigt, was sie doch einigermaßen verwunderte. Eine derartige Rücksichtnahme schien so gar nicht zu Grabräubern passen zu wollen, aber vielleicht planten sie ja, später wiederzukommen und sich an den Wertgegenständen in den Zelten zu bereichern. Die Zelte dagegen, in denen sich die Ausrüstung und der Proviant befunden hatten, waren vollkommen zerstört. Die Trümmer fielen gerade in sich zusammen, kleine Rauchwolken stiegen auf.

Ratlos wandte Sarah sich an den Leiter der Expedition.

»Wie geht es jetzt weiter?«

Mittlerweile hatte Andrew die Kopfwunde Esubams verbunden und dieser stand entschlossen auf.

»Wir müssen zurück nach Luxor. Wir brauchen neue Ausrüstung und neue Helfer. Und ich muss mir natürlich auch eine neue Abschrift der Karten anfertigen lassen. So dumm bin ich nicht, dass ich die Originale mit hierher bringe. Ich habe damit gerechnet, dass so etwas passiert.« Wütend trat er gegen einen Stein. »Und diesmal schaue ich mir die Männer, die uns beschützen sollen, ganz genau an! Wertloses Gesindel!«

Knapp zwei Stunden später war Sarah zu dem Schluss gekommen, dass die Fortbewegung auf Kamelen gegenüber einem Fußmarsch eindeutig die angenehmere Art zu reisen war! Die Sonne brannte unbarmherzig auf sie, András Esubam und ihren Vater herunter, und sie konnte kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen. Da sämtliche Kamele davongelaufen und alle Ausrüstungsgegenstände verbrannt waren, hatten Sarah und die beiden Männer den Weg zurück nach Luxor zu Fuß und ohne Proviant oder Wasser antreten müssen.

Sie wusste, es war nicht weit. In England hätte sie den Weg problemlos, und ohne zweimal darüber nachzudenken, zurückgelegt. Aber die Wüste war trügerisch und unbarmherzig. Sie hatten den Nil noch nicht erreicht, und Sarah glaubte, es auch nicht mehr schaffen zu können. Ihr war bereits schwindelig, ihre Zunge fühlte sich an wie Sandpapier, und sie sah immer wieder Menschen in der Ferne, wo keine waren. Auch ohne Erfahrungen in der Heilung zu haben, hätte die Rothaarige gewusst, dass das kein besonders gutes Zeichen war. Schließlich setzte sie sich einfach unter einen abgestorbenen Baum am Wegesrand, der wenigstens die Illusion von Schatten bot, und lehnte sich dagegen.

»Ich kann nicht mehr weiter. Geht ohne mich. Ihr könnt mich ja später nachholen.«

»Das kommt nicht in Frage!« Verblüfft sah Sarah auf. So aggressiv hatte sie András noch nie sprechen hören.

»Auf gar keinen Fall bleibst du alleine hier in der Wüste. Du hast keine Erfahrung hier draußen und nicht einmal Wasser, du wärst tot, bevor wir dich holen könnten!«

Andrew O’Leary war trotz seines Sonnenbrandes bleich geworden. Wütend fuhr er Esubam an.

»Ich war von vornherein dagegen, dass sie mitkommt auf diesen Höllentrip! Und jetzt schwebt sie schon am zweiten Tag außerhalb einer Stadt in Todesgefahr! Esubam, ich schwöre Ihnen, wenn meiner Tochter etwas passiert, dann mache ich Sie höchstpersönlich dafür verantwortlich und verfolge Sie bis ans Ende Ihrer Tage! Und darüber hinaus, wenn es sein muss!«

Esubam erwiderte seinen Blick kalt, schien nicht im Geringsten eingeschüchtert.

»Statt mir Vorwürfe zu machen, sollten Sie mir lieber helfen, Ihre Tochter wieder auf die Beine zu bekommen! Jetzt ist sie nun mal hier, und es ist niemandem geholfen, wenn sie in der Wüste elendig zugrunde geht!«

»Sidi!«

Sarah hob kaum noch den Kopf, als sie den Ruf hörte, aber Esubam schnellte mit seinem ganzen Körper herum und atmete erleichtert auf.

»Adil! Gott sei Dank. Wenigstens auf einen ist Verlass.«

Der hagere Ägypter kam ihnen aus dem Wadi el Muluk hinterher und führte drei Kamele mit sich. Er grinste über das ganze gebräunte Gesicht.

»Mehr Tiere habe ich leider nicht mehr auftreiben können. Die anderen haben diese Halunken uns sicher gestohlen!«

András winkte ab.

»Das ist nicht so wichtig … wir werden Neue bekommen. Jetzt müssen wir erst Sarah in die Stadt bringen, so schnell wie möglich. Sie braucht dringend Wasser.«

Adil sagte nichts, aber der Blick auf die hellhäutige, schon halb bewusstlose junge Frau sagte, dass er der Meinung war, eine so zarte, vornehme Europäerin habe in diesem Land nichts verloren.

»Doktor O’Leary, ich werde auf eins der Kamele steigen, und Sie reichen mir Sarah hinauf. Ich werde sie festhalten!«

Der Tonfall Professor Esubams duldete keinen Widerspruch, obwohl es Andrew sichtlich missfiel, seine Tochter dem Mann zu überlassen. Dennoch machte O’Leary keinen Versuch, zu widersprechen, da er befürchtete, nicht gleichzeitig sich und Sarah, die zwar schlank und zierlich, aber für eine Frau recht groß war, auf dem schaukelnden Reittier halten zu können.

Mit deutlichem Widerwillen im Blick schob er Sarah, die mittlerweile kaum noch auf Ansprache reagierte, zu András hinauf. Der schlang einen Arm um sie und hielt sie an sich gedrückt, trieb sein Kamel zu einer schnellen Gangart an. Er wartete gar nicht darauf, ob Adil und Andrew nachkamen.

Der Arzt wollte schon protestieren, aber Adil winkte ab.

»Nur mit der Ruhe, Sidi … der Professor kennt den Weg. Ich bleibe bei Ihnen und führe Sie zurück.«

Ächzend erklomm Andrew O’Leary sein Kamel und sah Esubam missbilligend nach. Ihm hatte die Art, wie er Sarah festgehalten hatte, überhaupt nicht gefallen, und noch weniger der Ausdruck in seinen Augen. Dieser Kerl wurde ihm immer unsympathischer und er ahnte, dass es ein großer Fehler gewesen war, sich auf dieses Abenteuer einzulassen.

»Lassen Sie uns etwas schneller reiten als beim letzten Mal, Adil«, forderte er den ägyptischen Führer auf. Er wollte Sarah nicht länger allein in Esubams Gesellschaft lassen als unbedingt notwendig.

Kapitel 3

Horatio stand am Rande der Oase, in der er seit geraumer Zeit sein Zuhause hatte, und sah in Richtung Luxor. Erleichtert hatte er gesehen, dass Sarah und ihrem Vater nichts geschehen war. Trotzdem, er war wütend. Wie schnell hätte das ins Auge gehen können. Doch Sefu hatte ihm versichert, dass Hanbal und alle anderen genaue Instruktionen gehabt hatten. Horatio scharrte mit dem linken Fuß im Sand. Was heckte der alte Teufel hinten in seinem Zelt wieder aus? Nach einer Weile hörte er leise Schritte, dann legte sich eine Hand auf seine rechte Schulter.

»Horatio, ich habe lange nachgedacht. Du musst nach Luxor. Du musst beobachten! Ich habe das Gefühl, dass dieses Schwarzauge mehr weiß, als wir ahnen.«

Er seufzte.

»Ich habe bereits einige Vorkehrungen getroffen. Er wird nur noch Männer anheuern können, die der Bruderschaft des Nophta ergeben sind. Alle anderen wissen, dass es nicht gesund wäre, bei diesem Teufel anzuheuern.« Er drehte sich zu Horatio und sah ihm in die Augen.

»Du bist ein Inglis. Du verstehst eher, was diese Menschen dort vorhaben. Ich habe dafür gesorgt, dass ihnen auf dem Weg nach Luxor nichts geschieht. Vor allem Sa’arah! Es ist wichtig, dass sie am Leben und gesund bleibt. Ich habe Anweisung gegeben, dass niemand sie anrührt. Unter keinen Umständen darf ihr ein Leid geschehen. In meinen Träumen habe ich sie gesehen. Sie scheint der Schlüssel zu sein, auch wenn ich noch nicht genau weiß, warum.«

Sefu sah Horatio von oben bis unten an.

»Du musst dich waschen und umziehen. So kannst du nicht ins Winter Palace. Es ist für alles gesorgt. Du musst beobachten, beschatten, Informationen sammeln. Ich glaube nicht, dass dieses Schwarzauge aufgibt.«

Er zog Horatio an sich und küsste ihn auf beide Wangen.

»Sei vorsichtig.«

Damit drehte er sich um und ging zu seinem Zelt zurück. Was weder er noch Horatio bemerkt hatten: Aset hatte nicht weit von ihnen gelegen und gelauscht. Das Blut rauschte ihr in den Ohren. Diese Sa’arah! Sie war die Frau, die Horatio nicht aus dem Kopf und noch viel weniger aus dem Herzen bekam, da war die Ägypterin sich sicher. Auch wenn ihr Vater befohlen hatte, sie am Leben zu lassen – sie war ihr im Weg. Aset wollte Horatio! Er wäre der richtige Mann, um das Erbe ihres Vaters anzutreten. Alle anderen, paaah! Staubwedel, dachte sie. Keiner war wie dieser Inglis. Mit ihm an ihrer Seite konnte sie die Bruderschaft zu neuer Stärke führen. Und dafür war ihr jedes Mittel recht.

Am späten Nachmittag bereits saß Horatio im Winter Palace. Er fühlte sich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder richtig sauber. Stundenlang hatte er in warmem Wasser gelegen, sich Haare und Bart schneiden lassen. Ein Barbier hatte sein Haupthaar und den Bart in ein helles Blond verwandelt. Sein Gesicht war mittlerweile so dunkel gebräunt, dass er eigentlich als Einheimischer hätte durchgehen können. Doch das war nicht das Ziel. Er sollte als Ausländer zu erkennen sein, wenn auch nicht als Engländer.

Dazu hatte man in einer Nebenstraße einem Amerikaner, der sich dort verirrt hatte, eins auf den Schädel gegeben, ihm die Sachen ausgezogen und ihn in ein Versteck gebracht. Die Bruderschaft schreckte vor nichts zurück, wenn es um den Schutz des geheimen Grabes ging. Irgendwann würde man den armen Kerl nackt und betrunken finden. Die Polizei würde den Fall zu den Akten legen. Nur ein weiterer Tourist, den man ausgenommen hatte. Nun besaß Horatio einen vollen Koffer mit Anzügen, Hemden und noch mehr, dazu die Papiere des armen Tropfs.

»George Adam Middleforrest«, stand im Ausweis. Man hatte ihn innerhalb einer Stunde gefälscht. Die hiesigen Behörden kannten sich mit amerikanischen Ausweisen nicht aus.

»Denen könnte man ein Stück Papier hinhalten, auf dem dein Bild klebt und darunter steht: ›Ihr seid Idioten‹, sie würden es als echt behandeln. Hauptsache, es ist ein schöner Stempel darauf.«

Horatio schnürte die Schuhe zu. Es war ein ungewohntes Gefühl, nicht mehr den Sand unter den Füßen zu spüren. Er fühlte sich im Grunde genommen nicht wohl in einem Anzug. Doch er fügte sich.

Er suchte in der Lobby nach einem Platz, von dem aus er zwar alles überblicken, aber selber nicht gesehen werden konnte. Er griff sich eine Zeitung, die dort auslag, und blätterte darin. Geduldig wartete er. Nach einer Weile kamen sie herein. Andrew O’Leary, Sarah und Professor Esubam, über und über mit Staub bedeckt. Sarah humpelte, Andrew machte ein Gesicht, als wenn man Salz in seinen Tee geschüttet hatte. Nur Esubam ging aufrecht und stolz. Seine Augen schienen zu glühen, als er zur Rezeption ging.

»Wir brauchen unsere Zimmerschlüssel«, herrschte er den Mann an der Rezeption an.

Dieser lächelte freundlich.

»Und auf welchen Namen, Sir?«

»Was ›auf welchen Namen‹? Wir sind erst gestern Morgen von hier weg. Haben Sie nichts im Kopf?«

»Entschuldigen Sie, Sir. Aber wir haben sehr viele Gäste, da kann ich mir leider nicht alle Namen merken.« Und mit einem abschätzigen Blick auf den Zustand der drei Personen, die vor ihm standen, ergänzte er: »Und nicht alle unsere Gäste sehen in der Regel so, nun, derangiert aus.«

Bevor Esubam noch etwas sagen konnte, mischte sich Sarah ein.

»Entschuldigen Sie bitte unseren Aufzug, wir haben ein leichtes Problem in der Wüste gehabt, aber wir haben drei Zimmer. Zwei auf den Namen O’Leary, eines auf Professor Esubam. Wenn Sie so freundlich wären, nachzusehen.«

»Sehr gerne, Mylady.«

Der Mann war wie ausgewechselt. Sarah hatte sich nur an die alte Maxime gehalten: ›Behandele jeden so, wie du gerne behandelt werden möchtest.‹

Im Nu reichte der Rezeptionist ihnen drei Schlüssel.

»Darf ich Ihnen etwas bringen lassen?«, fragte er höflich.

»Ja. Einen großen Krug mit Wasser. Und ich würde gerne ein Bad nehmen.«

Der Mann verbeugte sich.

»Ich werde alles vorbereiten lassen.« Er sah die beiden Männer an. »Wünschen die Herren auch ein Bad?«

Esubam winkte ab.

»Später. Ich habe erst etwas Dringendes zu erledigen.«

Sarah humpelte die Treppe zu ihrem Zimmer hinauf. Horatio sah ihr nach. Als auch Andrew und Esubam verschwunden waren, ging er zur Rezeption. Der Mann lächelte ihn an.

»Wir werden Esubam nicht mehr aus den Augen lassen.«

Horatio nickte.

»Sorg dafür, dass es der Frau an nichts fehlt.«

»Du kannst dich auf mich verlassen.«

Im warmen, schaumigen und nach Zitrone duftendem Wasser entspannte Sarah sich langsam. Gut die Hälfte des Kruges mit Wasser hatte sie bereits geleert, und die Benommenheit und Schwäche, die sie in der Wüste beinahe hätten zusammenbrechen lassen, vergingen langsam. Trotzdem bereitete der Gedanke, in den Wadi el Muluk zurückzukehren, ihr fast körperliches Unwohlsein. Es war sehr knapp gewesen. Hatte sie die Gefahr möglicherweise unterschätzt? In London war Sarah in den gefährlichsten Vierteln der Stadt unterwegs gewesen, bei Tag und bei Nacht, um den Leuten dort zu helfen, die sich keinen Arzt leisten konnten. Sie war stets in Gefahr gewesen, ausgeraubt, vergewaltigt oder gar ermordet zu werden. Ihr war nie etwas passiert – nicht zuletzt, weil sie Horatio dabei gehabt hatte, aber sie war ja auch diesmal nicht auf eigene Faust in die Wüste gezogen.

Dennoch war sie heute fast gestorben, und das nicht einmal durch die Hand eines Menschen. Das Land selbst war die größte Gefahr. Sarah schauderte bei der Vorstellung, sich dieser praktisch unkontrollierbaren Bedrohung noch einmal auszusetzen.

Als sie sich in London dazu entschlossen hatte, die Expedition zu begleiten, war es ihr vorgekommen wie ein großes Abenteuer, von dem sie hoffte, dass es endlich all die Trauer und Schwermut in ihrem Herzen auslöschen würde. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie an die Möglichkeit, dass es lebensgefährlich werden konnte, gar nicht gedacht. Es wäre ihr wahrscheinlich auch egal gewesen.

Das war jetzt anders! Sie wünschte sich den Tod nicht mehr. Es gab noch so viel zu erleben, so viel zu lernen!

Seufzend begann sie, sich den Sand und Staub aus den langen, roten Locken zu waschen. Einen Rückzieher machen konnte sie jetzt nicht mehr. Sie wollte sich auf gar keinen Fall vor András Esubam blamieren! Seine Meinung über sie war ihr enorm wichtig, obwohl sie sich nicht einmal sicher war, wieso. Es war ihr immer egal gewesen, was andere über sie dachten. Nicht so bei András! Er beeindruckte sie, mit seiner Erscheinung, seiner Bildung, seiner ganzen Art. Sarah bewunderte ihn und hatte das Gefühl, dass es ihm bei ihr ebenso ging.

Das Wasser wurde langsam kalt. Nur widerwillig stieg sie heraus und trocknete sich ab. Auch die Handtücher waren von feinster Qualität, wie alles in diesem Luxushotel. Wieder musste sie kurz an Henry Gordon, Horatios Vater, denken. Er hatte – zusätzlich zu den finanziellen Mitteln, die die Bank, in der er einen hohen Posten bekleidete, zur Verfügung gestellt hatte – aus seinem Privatvermögen einen beträchtlichen Betrag beigesteuert. Er wusste sicherlich nicht, auf welch großem Fuß sie hier lebten!

Seufzend zog Sarah ein leichtes Kleid über. Ihre Haare ließ sie lang und offen, damit sie besser trocknen konnten, und ging gedankenverloren ans Fenster, um in den Garten hinunterschauen zu können. Vielleicht hatte sie ja Glück, und Esubam fand keine neue Expeditionsgruppe, um noch einmal in den Wadi el Muluk zu ziehen.

Der Anblick des wundervollen Gartens lenkte Sarah einen Moment lang von ihren Sorgen ab. Die Wege, Bäume, Büsche und Beete waren so ästhetisch und strategisch geschickt platziert, dass es dort aussah wie in einem Wunderland. Künstlich geschaffene Bäche plätscherten dahin, und sie entdeckte immer wieder Vögel, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen hatte.

Und dann sah sie den Mann. Er stand halb hinter einer Palme verborgen und schien zu ihr hinaufzuschauen. Wurden sie etwa auch hier schon bespitzelt?

»HE, HALLO, WAS WOLLEN SIE?«

Empört lehnte sich Sarah aus dem Fenster und ließ keinen Zweifel daran, dass sie ihn gesehen hatte. Eine Sekunde später bereute sie diese Entscheidung schon wieder, denn mit einer schnellen Bewegung zog der Mann sich zurück und ging eilig davon. Sarah erstarrte. Die Art, wie er sich bewegte …

Sie schloss nicht einmal die Tür ihres Zimmers hinter sich, so sehr beeilte sie sich, in den Garten hinauszurennen. Auf dem Weg brachte sie, wenig damenhaft, zwei Dienstboten des Hotels zu Fall, die ihr nicht mehr schnell genug ausweichen konnten.

Dann stand sie in der Grünanlage, genau dort, wo sich eben der Mann noch versteckt hatte. Sie sah sich hektisch um.

»HORATIO!«

Der Mann tauchte nicht wieder auf.

Horatio fluchte. Das wäre fast ins Auge gegangen. Sie hatte ihn tatsächlich gesehen. Und, was noch schlimmer war, sie hatte seinen Namen gerufen. Aus irgendeinem Grund schien sie ihn erkannt zu haben. Doch er konnte jetzt nicht darüber nachdenken. Er musste aufpassen, dass dies nicht noch einmal geschah.

Er war in sein Zimmer geeilt und hatte sich auf das Bett geworfen. Er hatte gehofft, dass seine Liebe mit der Zeit erkalten oder sogar verlöschen würde. Aber genau das Gegenteil war der Fall.

Horatio starrte an die Decke, dachte an die Nächte mit Sarah. Aber er riss sich zusammen. Schnell zog er sich um, warf sich einen langen Umhang über und verließ das Hotel durch einen Seiteneingang. Sein Ziel war eines der ärmeren Viertel Luxors.

Dort angekommen ging er in einen kleinen Laden. Der Besitzer, ein dicklicher Ägypter Namens Abi-Yussef, besaß angeblich die umfangreichste Sammlung von Karten, auf denen die Lage der Gräber der Pharaonen verzeichnet sein sollte. Wenn Esubam also Material brauchte, würde er mit Sicherheit hierher kommen.

Abi sah ihn an. Horatio fasste sich mit dem linken Daumen an sein rechtes Ohrläppchen, dann strich er sich damit über die Nase. Abi tat es ihm nach. Das war das Zeichen der Bruderschaft.

»Was kann ich für dich tun, mein Bruder?«, fragte der Dicke.

»Es wird bald ein Mann kommen, der nach Karten sucht.«

Abi nickte.

»Du meinst den Inglis?«

Horatio nickte. Es machte für ihn keinen Sinn, den Unterschied zu erklären. Esubam war kein richtiger Engländer. Er war zwar, so hatte er erzählt, in London geboren worden, aber seine Eltern stammten aus Siebenbürgen. Sie hatten gemeinsam mit ihrem Dienstherrn, der sich gegen die Habsburger aufgelehnt hatte, fliehen müssen, der sich auch für einen Großteil von Esubams Ausbildung verantwortlich zeigte. Doch es war zu kompliziert, das zu erklären. Für Abi war er ein Inglis.

»Ja. Er wird Karten wollen.«

»Ich weiß. Er hat Karten mitgebracht und mich exakte Kopien anfertigen lassen. Er hat sie in einen Eisenschrank gelegt und sagte, ich wäre tot, wenn ich sie jemand anderem gebe.«