Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

In Irland tobt der Kampf der Iren gegen die Krone, welche die Insel besetzt. Aufständische werden hingerichtet oder als Sklaven nach Barbados verschleppt. So ergeht es Laoise, deren Verlobter von den Engländern ermordet wurde. Gleichzeitig sucht man Freiwillige, um in Virginia das Land urbar zu machen, und ködert sie mit dem Versprechen auf Freiheit und Grundbesitz. Unter den Hoffnungsvollen sind Farrell und Bidelia, die der Armut entkommen wollen. Als sich die Schicksale der drei Iren miteinander verknüpfen, wird ihnen klar, dass sie alle gefangen sind und der Kampf um ihre Freiheit beginnt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 411

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Vergessenen

Teil 1: Gefangen

Von Martina Noble / Werner Diefenthal

Irland 1652

In Irland tobt der Kampf der Iren gegen die Krone, welche die Insel besetzt. Aufständische werden hingerichtet oder als Sklaven nach Barbados verschleppt. So ergeht es Laoise, deren Verlobter von den Engländern ermordet wurde.

Gleichzeitig sucht man Freiwillige, um in Virginia das Land urbar zu machen, und ködert sie mit dem Versprechen auf Freiheit und Grundbesitz. Unter den Hoffnungsvollen sind Farrell und Bidelia, die der Armut entkommen wollen.

Als sich die Schicksale der drei Iren miteinander verknüpfen, wird ihnen klar, dass sie alle gefangen sind und der Kampf um ihre Freiheit beginnt.

Die Vergessenen

Teil 1: Gefangen

Von Martina Noble / Werner Diefenthal

Werner Diefenthal

Annaweg 12

96215 Lichtenfels

Telefon: +49 175 2672918

www.wdiefenthal.de;www.martina-noble.com;www.sollena-photography.de;www.trio-ars-sistendi.eu

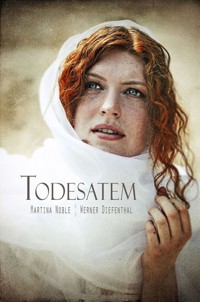

Titelbild und Covergestaltung

Sandra Limberghttp://www.sollena-photography.de

Titelmodel:

Ari Rubin - Model & Cosplayerwww.ari-rubin.com

Titelmodel:

Marvin Secker

Unsere Titelmodels wurden eingekleidet von

Andrea Fahrbach

www.gewandfantasien.de

1. Auflage 2020

© Text und Gestaltung: Werner Diefenthal / Martina Noble – alle Rechte vorbehalten.

© Bildmaterial: Sandra Limberg

Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen Zustimmung durch die Autoren.

Printed in Germany

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Das Team

Martina Noble:

Geboren 1979 in Mainz. Sie hat schon als Kind gerne Geschichten erzählt und sich immer neue ausgedacht.

2014 lernte sie Werner Diefenthal kennen und schreibt seitdem mit ihm gemeinsam. Ihre große Stärke liegt in der Charakterisierung der Personen, denen sie durch ihre Art Leben einhaucht. Im Trio ist sie daher für die Namensgebung verantwortlich, ferner leitet sie die Ausschreibungen für die Modelle, die auf den Coverbildern zu sehen sind.

Mit insgesamt 10 Veröffentlichungen im Team ist für sie ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, der für sie noch lange nicht ausgeträumt ist. Mit „Undorn“ schlägt sie mit dem Trio Ars Sistendi ein neues Kapitel der Geschichte auf.

Sie lebt gemeinsam mit ihrem Hund in Mainz.

Sandra Limberg:

Im Jahr 1982 in Schaffhausen/CH geboren, arbeitet heute international als freie Portraitfotografin. Die gebürtige Schweizerin lebt seit 2005 in Deutschland und hat nebst Vorträgen zu „Fotografie und Social Media“ vor interessiertem Publikum mit ihren Werken bereits internationale Preise gewonnen.

Bevor sie 2015 zu den beiden Autoren Noble & Diefenthal für die Gestaltung aller Cover gestoßen ist, hat sie bereits für verschiedene deutsche Künstler Pressesets und Imagebilder erstellt. Ihre beiden Hauptaugenmerke liegen im Bereich der charakteristischen sowie der inszenierten mystisch anmutender Portraitfotografie. Mit der im Jahr 2004 absolvierten Ausbildung zur Make-up Artistin hat die Fotografin sich neue kreative Möglichkeiten erschaffen. 2017 wurde aus den beiden Autoren und der Künstlerin ein Trio, um die Roman-Bildband Kombination „Undorn“ auch in der Öffentlichkeit gemeinsam zu vertreten. „Undorn“ ist nach „Emotiomelancholie“ Limbergs zweiter Bildband.

Sandra Limberg lebt im Wiesbadener-/Mainzer-Raum und verbringt ihre Freizeit gerne in der Natur.

Werner Diefenthal

Geboren 1963 im Rheinland, hat im Jahr 2010 seinen ersten Roman „Das Schwert der Druiden“ veröffentlicht. Seit 2014 schreibt er gemeinsam mit Martina Noble, hauptsächlich im Bereich Mittelalter bis ausgehendes 19. Jahrhundert. Von den Autoren sind mittlerweile 10 Bücher erschienen.

Seine Hauptaufgabe im Team ist die Erstellung des Plots für die jeweiligen Geschichten sowie die Recherche zu den Hintergrundthemen.

Seit 2015 werden alle Cover von Sandra Limberg erstellt, welche bereits auf der Leipziger Buchmesse 2017 sehr starke Beachtung fanden. Durch diese Cover haben alle Romane des Duos einen sehr starken Wiedererkennungswert.

2017 schloss er sich mit seiner Mitautorin Martina Noble und der Coverdesignerin Sandra Limberg zu einem Trio zusammen. Gemeinsam arbeiten sie an einem Roman mit dazugehörendem Bildband „Undorn“, eine mystische Wikingergeschichte.

Er lebt mit seiner Tochter in Oberfranken. Wenn er nicht gerade über neue Ideen für Bücher brütet, denkt er sich neue Kochrezepte aus, die er dann in die Tat umsetzt.

Vorwort

Als wir die Idee für diese Geschichte entwickelten, wussten wir nicht, worauf wir uns damit einlassen. Basierend auf Tatsachen haben wir versucht, das fiktive Leben mehrerer Personen möglichst getreu der damaligen Zeit darzustellen.

Bei der Recherche sind wir auf widersprüchliche Dokumente gestoßen, was es für uns noch schwieriger machte, wirkliche Tatsachen zu ermitteln.

Während eines Irlandurlaubs habe ich auch vor Ort versucht, mehr zu erfahren, doch wurde zu dieser Zeit dieses dunkle Kapitel des Landes totgeschwiegen.

Mittlerweile hat sich jedoch anscheinend ein Wandel angebahnt, auch in Irland selber beschäftigt man sich jetzt wieder verstärkt mit der Thematik.

Fakt ist jedenfalls, dass zu der Zeit, in der diese Geschichte spielt, die Engländer die Iren unterdrückt und verfolgt haben. Tatsache ist auch, dass die Engländer viele »unliebsame Zeitgenossen« festgesetzt und deportiert haben. Genaue Zahlen und woher diese Menschen kamen, ist fast nicht mehr zu ermitteln. Doch gerade zu Zeiten von Oliver Cromwell ist es gerade in Irland verstärkt zu Verhaftungen, Verschleppungen und auch Ermordungen gekommen.

Ob die jetzt wieder begonnene Aufarbeitung mit dem Brexit und einer (von vielen gewünschten) möglichen Wiedervereinigung der Republik Irland und Nordirland im Zusammenhang stehen, das mag jeder für sich selber entscheiden.

Es ist jedenfalls unbestreitbar, dass die Iren ein freiheitsliebendes Volk sind, welches sich gegen jegliche Art von Unterdrückung früher oder später zur Wehr setzt.

Wir haben uns bemüht, eine Geschichte zu schreiben, welche auf der einen Seite spannend und auch unterhaltsam ist, auf der anderen Seite allerdings auch zeigt, wie Menschen mit Menschen umgehen, wenn man ihnen Macht über sie verleiht.

Ein Wort zum Sprachgebrauch: In den Unterhaltungen fallen gewisse Worte, die heutzutage als »rassistisch« und »menschenverachtend« angesehen werden. Nach langer Überlegung haben wir uns dazu entschlossen, sie ausschließlich in den Unterhaltungen zu benutzen, da sie dem damaligen Sprachgebrauch entsprechen und deutlich machen, welche Zustände zu dieser Zeit herrschten. Wir, die Autoren und auch alle an diesem Werk Beteiligten, distanzieren uns ausdrücklich von jeglicher Art von Rassismus oder Menschenverachtung. Niemand von uns macht sich Äußerungen, wie sie von den Protagonisten in diesem Werk getätigt werden, zu Eigen oder befürwortet sie. Sie dienen ausschließlich der Dramaturgie und der Beschreibung der damaligen Zeit.

Wir mögen nicht in allen Punkten mit den wahren Begebenheiten in Einklang sein. Wir haben uns jedoch bemüht, so nah wie möglich an der Wahrheit zu bleiben, wie sie zum Zeitpunkt der Erstellung bekannt war.

Danksagung

Wie immer an dieser Stelle möchten wir uns bei all denen bedanken, die uns unterstützen und uns zur Seite stehen.

In erster Linie euch allen für eure Geduld. Es hat dieses Mal länger gedauert, aber das ist mehreren Umständen geschuldet, unter anderem auch der etwas langwierigeren Recherche.

Zum anderen ein herzliches Dankeschön an die Mitarbeiter in »Charlie Byrnes Bookshop« in Galway für die Hilfe bei der Suche nach geeignetem Recherchematerial. Solltet ihr euch mal nach Galway verirren, geht mal rein. 100.000 Bücher sind dort zu finden.

Dann wieder einmal »Danke« an unsere Testleser Claudia, Simone, Nancy und Cecilia. Euer Input, eure Adleraugen und eure Anmerkungen und Fragen haben uns geholfen, dieses Buch zu perfektionieren.

Nicht unerwähnt bleiben dürfen auch unsere Titelmodels Ari Rubin - Model & Cosplayer und Marvin Secker. Ihr wart echt toll und es war eine Freude, mit euch zu arbeiten.

Natürlich auch ein großer Dank geht an Andrea Fahrbach von www.gewandfantasien.de für die Garderobe unserer Models.

Dann weiter ein Dank an den Erfinder der Kaffeemaschine und an den, der den Kaffee entdeckt hat. Ohne euch würde ich nie wach und fertig.

Und, last not least, ein herzliches »Dankeschön« an den Mann, der die Gummibärchen erfunden hat. Auch wenn ich leider immer noch nicht gesponsert werde, ohne diese Nervennahrung wäre das Leben halb so schön.

Ja, und dann auch noch ein riesiges Danke an Sandra und Martina, die es immer noch mit mir aushalten.

Prolog

Irische See, 30 Seemeilen vor Cork, Oktober 1652

Die Galeone »HMS Augusta« rollte in den immer noch mehr als vier Meter hohen Wellen. Der Sturm, der drei Tage über der Irischen See getobt hatte, ließ langsam nach. Der Wind blies zwar immer noch mit bis zu dreißig Knoten in Böen, doch das Schlimmste war überstanden.

»IN DIE WANTEN, IHR HALSABSCHNEIDER!«

Die Stimme des Bootsmanns ließ den letzten Seemann seine Hängematte verlassen, sie wussten, er duldete keine Faulheit. Wenn er ein Kommando gab, hatte man es sofort und ohne Widerworte zu befolgen. Das Stampfen der Füße auf dem Deck wich dem scharrenden Geräusch, das man hörte, wenn die Matrosen die Wanten zu den Rahen hinauf enterten.

Wenig später knatterten die Segel im Wind, die Galeone legte sich nach Backbord und nahm Fahrt auf. Der Bug klatschte laut in die Wellentäler, so dass die Gischt über das gesamte Vordeck spritzte.

Kapitän John Amos Blugh grinste. Er liebte es, wenn sein Schiff zum Leben erwachte, es vorwärts flog. Seine Augen waren zu schmalen Schlitzen zusammengekniffen, sein ungepflegter grauer Bart vom Salz verkrustet. Er war recht klein und schlank, sodass man ihn leicht unterschätzte, seine Körperkraft war ihm nicht anzusehen. Schon so mancher Matrose hatte dies schmerzhaft zu spüren bekommen. Sein Bootsmann, Seamus Glover, war das genaue Gegenteil. Fast einen Kopf größer als der Kapitän, mit langen rotblonden Haaren und einem ebensolchen Bart. Die muskulösen Arme waren über und über mit Tätowierungen bedeckt. Er hatte den Ruf, zuerst zu schlagen und dann erst zu fragen, wenn es Probleme gab. Und er schlug hart zu. Die Männer hatten mehr als nur Respekt vor ihm, sie hatten regelrecht Angst.

Doch noch mehr Angst hatten sie vor Hunger, vor Armut, vor dem Elend, das sie zu Hause erwartete. Hier, auf der Galeone, verdienten sie gutes Geld. Mehr als auf jedem normalen Handelsschiff der königlichen Marine. Dafür war ihre Fracht auch etwas Besonderes.

Sie transportierten eine Ware, an denen sich die Soldaten der Handelsflotte nicht die Finger schmutzig machen wollten.

»Aye Käpt´n, alle Segel gesetzt, wenn der Wind hält, sind wir in drei Stunden in Cork.«

»Gut, Mr. Glover, sehr gut. Ich will mit der nächsten Flut wieder auslaufen. Sorgen Sie dafür, dass bis dahin die Fracht an Bord ist.«

»Aye. Proviant und Wasser wie üblich?«

»Nehmen Sie genug an Bord, damit die Besatzung gut satt wird.«

»Und die Fracht?«

Der Kapitän grinste verschlagen.

»Was soll mit ihr sein? Ich wäre lieber in Afrika als hier bei den dickköpfigen Iren, da wäre mehr zu verdienen. Also nur das Nötigste.«

»Ich bin Ire, Sir.«

»Ich weiß, Mr. Glover, ich weiß. Und Sie sind der dickköpfigste Ire, den ich kenne. Verkauft seine Landsleute.«

Er drehte sich lachend um und ging unter Deck. Die Fracht war für ihn nichts weiter als Ballast. Würde die Krone nicht den Verlust ausgleichen, würde er sich damit nicht belasten. Doch so würde es ein einträgliches Geschäft werden.

»Mr. Glover, Sir?«

Der Bootsmann drehte sich um und sah einem Schiffsjungen in die Augen.

»Was willst du?«, herrschte er ihn an.

»Sir, wann sind wir in Cork?«

»In drei Stunden, aber Landgang ist nicht, mit der nächsten Flut laufen wir aus. Wir übernehmen nur die Fracht.«

»Welche Fracht, wenn ich fragen darf?«

Seamus sah den Jungen lange an.

»Du bist neu hier, richtig?«

»Ja, Sir. David Bloom, Sir, Schiffsjunge, in London an Bord gekommen.«

»Dann weißt du nicht, was wir transportieren?«

»Nein Sir.«

Seamus lachte dröhnend und hieb David auf die Schulter, dass es nur so krachte.

»Sklaven, mein Junge, wir sind ein Sklavenschiff.«

County Cork, September 1652

Conor Shaugnessy schob seinen Handkarren über den staubigen Weg. Auf ihm befand sich ein Teil der kargen Ernte, die er gemeinsam mit seiner Verlobten Laoise O´Shea der Erde abgerungen hatte.

Seit dem Tod von Laoises Eltern lebte sie mit ihm auf seinem kleinen Hof. Sie kannten sich bereits von Kindesbeinen an, hatten gemeinsam gespielt und auch auf den Feldern gearbeitet. Zuerst nur Steine aufgesammelt, später dann gesät und bei der Ernte geholfen.

Conors Eltern waren im Winter 1647 an einer schlimmen Influenza gestorben, er hatte damals, gerade achtzehn Jahre alt, den Hof weitergeführt. Laoise, die zu dem Zeitpunkt fünfzehn gewesen war, unterstützte ihn, ohne dass er darum bitten musste, nach der Arbeit auf den Feldern ihrer Eltern, so weit es ihre Zeit zuließ. Wann genau sie sich ineinander verliebt hatten, wussten sie beide nicht mehr so genau. Aber es war etwa zwei Jahre her, als sie vor einem Gewitter in Conors´ Haus Schutz suchten und am nächsten Morgen nackt und engumschlungen in seinem Bett erwachten. Sie hatten sich zuerst furchtbar geschämt. Beide waren sie katholisch erzogen worden und der Beischlaf vor der Ehe gehörte zu den Sünden, die Gott einem, wenn man den Priestern Glauben schenken wollte, nicht verzieh. Doch Laoises Mutter hatte ihnen nur zugelächelt, als sie auf der Suche nach ihrer Tochter bei Conor geklopft und sie mit Schamesröte auf den Wangen bei ihm gefunden hatte.

»Ich wusste, dass es passieren würde. Nur nicht wann. Jetzt zieht euch was an, ich schaue mal, ob ich ein Frühstück hinbekomme.« Conor hatte mit einer Standpauke und einer längeren Predigt gerechnet, aber Cleena, Laoises Mutter, hatte nur seine Hand genommen. »Weißt du, Conor, von all den jungen Männern, die hier in der Gegend wohnen, bist du derjenige, den ich mir für meine Tochter wünsche. Aber ihr müsst aufpassen. Nicht alle denken so.« Sie hatte Laoise angesehen. »Ich habe mit deinem Vater auch vor der Ehe zusammengelegen. Ich werde es ihm schon schmackhaft machen. Passt einfach auf, dass du nicht auf einmal ein Kind bekommst.«

Und so wurde Conor Laoises Verlobter. Um den Schein zu wahren, lebte sie weiter bei ihren Eltern. Das änderte sich, als im letzten Winter Cleena und ihr Mann ebenfalls an der gefürchteten Grippe starben. Sie alleine konnte den Hof nicht bewirtschaften, also gab sie ihm dem Verpächter zurück und zog zu Conor. Sie hatten nicht viel, aber genug, um zu überleben, sogar ein kleiner Überschuss blieb, nachdem sie die Pacht bezahlt hatten. Und mit einem Teil der Ernte zog Conor jetzt auf den Markt in der Hoffnung, ihn gewinnbringend verkaufen zu können, um damit im Gegenzug wieder die Dinge einkaufen zu können, die sie selber benötigten.

Er seufzte. Es waren schwere Zeiten. Zu gerne würde er Laoise ein besseres Leben bieten. War es bisher schon schwierig genug gewesen, ein wenig Geld zur Seite zu legen, war es jetzt beinahe unmöglich. Nachdem die Engländer in Irland eingefallen waren und einen Krieg gegen die einheimische Bevölkerung führten, waren die Preise für Nahrungsmittel um das Vielfache gestiegen. Die Kämpfe führten dazu, dass immer wieder Felder verwüstet wurden oder man die eingelagerten Vorräte requirierte, sodass kaum etwas für die eigene Familie übrig blieb, geschweige denn genug Saatgut für die nächste Aussaat. Fleisch war inzwischen zum Luxusgut geworden. Conor fiel auf, dass sich die Zahl der Hunde und Katzen in der Gegend erheblich verringert hatte. Er vermutete, dass nicht wenige davon auf den Tellern der armen Familien landeten. Wenigstens das hatte er Laoise bisher ersparen können. In Gedanken ging er die Einkaufsliste durch.

»Vielleicht bleibt genug, um ihr Stoff für ein neues Kleid zu kaufen«, murmelte er.

Wenn ihm das gelänge, dann würde er Laoise bitten, ihn zu heiraten. Das hatte er sich fest vorgenommen. Er war so stolz auf sie! Sie arbeitete härter als drei Männer, hielt immer zu ihm und klagte nie. Darüber hinaus schien sie über eine eiserne Gesundheit zu verfügen, obwohl sie deutlich an Gewicht verloren hatte. Trotzdem war sie stark und muskulös, zweifellos von der täglichen Schufterei auf den Feldern. Er wurde aus seinem Tagtraum gerissen, als er plötzlich Lärm hörte, der sich schnell näherte. Er blieb stehen, sah sich um. Es war zu spät, um sich ein Versteck zu suchen. Vor ihm befand sich eine Biegung, seitlich wuchsen Hecken, sodass er nicht sehen konnte, was oder wer auf ihn zukam. Es wurde immer lauter und er konnte Rufe hören. Auf einmal schoss ein Junge auf ihn zu, rannte ihn fast über den Haufen.

»Bitte, helft mir«, keuchte der Flüchtende.

»Was ist denn passiert?«

Gehetzt sah sich Conor um. Da stürmten schon sechs Soldaten um die Kurve und blieben etwas mehr als eine Armlänge entfernt vor ihm stehen. Sofort erfasste der junge Bauer, dass es englische Soldaten waren. Die hatten ihm gerade noch gefehlt.

»Geh zur Seite«, knurrte der Mann, der Conor am nächsten stand.

»Was wollt ihr von dem Jungen?«

»Das geht dich nichts an. Kümmere dich um deine Angelegenheiten.«

Conor richtete sich zu seiner vollen Größe auf, hielt den Jungen mit einer Hand hinter seinem Rücken. Sein schulterlanges rotes Haar wehte im scharfen Wind, der über die karge Ebene blies.

»Das ist ein Kind. Was kann ein Kind schon getan haben?«

»Kind? Dieser Bursche«, der Mann zeigte mit der rechten Hand auf den Jungen, »ist ein Rebell! Wir haben ihn erwischt, als er Vorräte stehlen wollte, die für die Armee des Königs bestimmt sind. Also händige ihn mir aus, dann geschieht dir nichts.«

Er kniff die Augen zusammen. »Oder bist du am Ende auch ein Rebell?«

Conor schluckte. Das war eine schlimme Anschuldigung. Wenn er sich weigerte, den Jungen herauszugeben, würde man ihn der Rebellion anklagen und nur Gott alleine wusste, ob und wann er Laoise jemals wiedersehen würde. Der Schweiß brach ihm aus und er griff in die Tasche, um ein Tuch herauszuholen und sich die Stirn abzuwischen.

»ER GREIFT ZUR WAFFE!«, war das Letzte, was er hörte, als der vorderste Mann auf ihn zusprang und ihm sein Schwert direkt ins Herz stieß.

Conor war bereits tot, als er auf dem Boden aufschlug. Der Junge stand fassungslos vor der Leiche, brach in Tränen aus. Einer der Soldaten stieß den Toten mit dem Fuß an.

»Der hat es hinter sich.« Er packte den Jungen, der starr vor Schreck nicht in der Lage war, wegzulaufen. »Im Gegensatz zu dir, Bürschchen.«

Er übergab ihn zwei seiner Kameraden, die ihn mit eisernem Griff wegführten, dann durchsuchte er den Karren. Missmutig grunzte er, als er statt der erhofften Waffen nur Gemüse fand.

»Den Karren nehmen wir mit, jeder Proviant ist uns willkommen«, knurrte er.

»Und was machen wir mit dem?«

Einer der Soldaten zeigte auf die Leiche.

»Hängt ihn einfach neben den dreckigen Rebellen, als Abschreckung.«

Wenig später baumelten an einem Baum, der etwas weiter den Weg hinauf stand, zwei Leichen.

Adare, County Limerik, September 1652

Mit Tränen in den Augen stand Bidelia McGrath auf dem Weg und musste mit ansehen, wie die Engländer ihr Haus und ihre Scheune durchsuchten. Säcke mit Getreide, Hühner und alles, was essbar war, wurde von den Truppen des Königs beschlagnahmt. Farrell, ihr Mann, legte ihr den Arm um die Schultern. Der dunkelhaarige Bauer mit den sanften blauen Augen sagte kein Wort. Aber Bidelia spürte seine unterdrückte Wut, seinen Zorn und seine Hilflosigkeit. Sie drehte ihm den Kopf zu.

»Was machen wir jetzt, Farrell? Nichts bleibt uns mehr übrig. Die Ernte war sowieso nicht gut, es hätte vielleicht so gerade über den Winter gereicht. Aber nun?«

Ihre Augen liefen über, die Tränen rollten über die blassen Wangen. Endlich waren die Engländer fertig und zogen ab. Langsam kehrte das Ehepaar zurück zu seinem Hof und sah sich um. Bidelia hatte Recht gehabt. Die Truppen des Königs hatten ganze Arbeit geleistet. Nur ein kleiner Sack mit Getreide war übrig. Nicht genug, um zu überleben. Und schon gar nicht, um im Frühjahr neu auszusäen.

Mit müden Schritten ging sie in die Küche, setzte sich auf die Bank, barg ihr Gesicht in den Händen. Ihr langes, weißblondes Haar fiel ihr wie ein Vorhang vor die Augen. Farrell schob einen Stuhl nach hinten, nahm schwer darauf Platz.

»Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als nach Cork zu gehen.«

»Ach und was sollen wir da? Betteln? Stehlen? Oder als Tagelöhner unser Dasein fristen?«

»Bitte, Bidelia. Ich habe es dir doch mehrmals erklärt.«

Sie sah auf, schlug mit der flachen Hand auf den Tisch.

»Dann erklär es mir eben nochmal!«

»Sieh, in der Neuen Welt werden dringend Arbeiter gebraucht. Farmer, so wie du und ich.«

»Und wie sollen wir dahinkommen? Schwimmen? Wir haben kein Geld für die Passage. Wir können noch nicht einmal die Pacht für dieses traurige Stück Land und das Haus bezahlen. Ich weiß nicht, ob wir bei George Fannagan noch einmal einen Aufschub bekommen.« Sie zögerte, aber mittlerweile war sie an einem Punkt angekommen, an dem ihr alles egal war. »Außer du willst, dass ich auf sein Angebot eingehe und mich von ihm besteigen lasse.«

»WAS?«

»Ja. Er hat mir beim letzten Mal deutlich zu verstehen gegeben, dass er uns, wenn ich mit ihm ins Bett gehe, die Pacht erlässt. Das wäre es ihm wert, hat er gesagt.« Sie schluckte, unterdrückte ihre Tränen. »Ich würde es tun, damit wir überleben«, fügte sie leise hinzu.

Kalte Wut stieg in Farrell auf. Fannagan, dieser Dreckskerl! Farrell hatte Bidelia nie ein schönes Leben bieten können, aber auf gar keinen Fall würde er erlauben, dass sie sich prostituierte!

»Das lasse ich nicht zu. Pass auf, Bidelia. Die Engländer, ich weiß, es sind Schweine, aber sie bieten jedem, der sich freiwillig meldet, um in Virginia zu arbeiten, eine freie Überfahrt an, dazu fünf Tagwerk Land nach Ablauf von fünf Jahren, in denen man dort auf einer Plantage arbeitet.«

»Ach und das einfach so?«

»Sie bezahlen einen Lohn, aber einen Teil davon behalten sie ein und davon kann man das Land kaufen. Es ist gutes Land, fruchtbar, nicht wie hier mit Steinen durchsetzt.«

Bidelia runzelte die Stirn.

»Das hört sich zu gut an.«

»Ich habe mit einem der Anwerber gesprochen. Wir können mit dem nächsten Schiff hinüberfahren. Und da wir zu zweit sind, können wir zehn Tagwerk Land bekommen. Weißt du, was das heißt?«

»Zehn Tagwerk! Herr im Himmel! Das schaffen wir ja alleine fast gar nicht.«

»Ich habe es mir genau überlegt. Wenn wir während der fünf Jahre, die wir dort arbeiten, sparen und dann am Anfang nur das bearbeiten, was wir schaffen und den Überschuss gut verwalten, können wir Leute anstellen. In zehn Jahren können wir reich genug sein, um weiteres Land zu erwerben. Und dann lassen wir arbeiten und sitzen im Lehnstuhl auf der Veranda, kümmern uns nur darum, Kinder in die Welt zu setzen und unser Geld zu zählen.«

Jetzt musste Bidelia lachen.

»Du bist ein Träumer, Farrell McGrath. Doch gerade darum liebe ich dich so sehr.« Sie legte den Kopf schief. »Und ich würde diesen schmierigen Mistkerl Fannagan niemals an mich ranlassen. Das darfst nur du!«

Farrell lächelte.

»Das hast du schön gesagt. Aber was ist nun mit Virginia? Hier werden wir verhungern.«

Bidelia sah sich in der schäbigen Küche um. Hier gab es nichts, was sie hielt. Als sie Farrell vor drei Jahren geheiratet hatte, da war das Haus blitzblank gewesen, sie hatten ein wenig Geld gehabt und genug Vorräte und Saatgut. Doch zwei Missernten und dann die Engländer hatten alles aufgezehrt, was sie zur Seite gelegt hatten. Jetzt, wo sie beide gerade 25 geworden waren, besaßen sie im Grunde genommen nur noch das, was sie auf dem Leib trugen.

Die blonde Frau stand auf, zog ihren Mann auf die Füße und legte die Arme um seinen Hals.

»Farrell McGrath, ich habe geschworen, immer an deiner Seite zu sein. Und wenn du nach Virginia gehst, dann gehe ich mit.« Sie küsste ihn verlangend. »Aber vorher zeigst du mir noch einmal, dass du mein Mann bist.«

Am nächsten Morgen, nach einer Nacht voller Leidenschaft, packten sie und machten sich auf den Weg nach Cork, um dort einen Kontrakt zu unterschreiben, der sie nach Virginia und damit in Reichtum und Wohlstand bringen sollte, wenn sie ihren Träumen Glauben schenkten.

County Cork, September 1652

Die Sonne war bereits vor einer Stunde untergegangen und Conor war immer noch nicht zurückgekommen. Schon als die Dämmerung eingesetzt hatte, waren ungute Gefühle und Sorgen wie Schatten in Laoises Bewusstsein gekrochen.

Mittlerweile war das Abendessen kalt geworden, das Feuer im Kamin heruntergebrannt und die junge Frau fast krank vor Angst. Es musste irgendetwas passiert sein! Conor war nicht der Typ Mann, der bei einem Ausflug zum Markt in einem Wirtshaus verloren ging und erst am nächsten Morgen nach Hause gewankt kam.

Bis vor einer Weile hatte Laoise sich mit dem Flicken ihrer schäbigen Arbeitskleidung ablenken können, aber seit das letzte Licht des Tages am Horizont verschwunden war, konnte sie nicht mehr stillsitzen. Unruhig wanderte sie von einem Fenster zum anderen und spähte hinaus in der Hoffnung, ihren Verlobten über den Hof kommen zu sehen, aber draußen blieb alles dunkel und leer. Schließlich verließ sie das Haus, wanderte den schmalen Weg bis zu der niedrigen Mauer entlang, die ihren Hof vom Umland abtrennte und blickte die Hügel in Richtung Cork hinauf. Aber auch von dort näherte sich keine Fackel.

Der Sturm war stärker geworden, wehte die ersten losen Herbstblätter vorüber und ließ die nahen Bäume knarren. Fröstelnd zog Laoise ihren Umhang enger um die Schultern. Ihr Herz schlug laut in den Ohren, Brust und Kehle waren eng. War ein Rad des Karrens zerbrochen und hielt Conor auf? Oder war gar etwas Schlimmeres passiert? War er gestürzt, lag hilflos irgendwo und konnte nicht mehr aufstehen?

Laoise gab sich einen Ruck. Was auch passiert war, sie musste los und ihm helfen! In fliegender Eile hastete die brünette Frau in die heruntergekommene Bauernkate zurück, die sie mit Conor bewohnte, und holte eine Fackel. Der Himmel war wolkenverhangen und sie wollte nicht riskieren, vielleicht ebenfalls zu stürzen.

Sich tapfer gegen den Wind stemmend machte Laoise sich auf den Weg Richtung Cork, obwohl ihr eine Stimme im Hinterkopf zuflüsterte, dass sie vollkommen verrückt war, und besser bis zum nächsten Morgen warten sollte. Das aber hätte sie nicht gekonnt! Jetzt, mit dem Gefühl, etwas zu unternehmen, war die lähmende Angst erträglich.

Dann jedoch brach direkt vor ihr ein morscher Ast von einer alten Eiche, die am Weg stand, ab und stürzte ihr vor die Füße. Mit einem erschrockenen Aufschrei sprang Laoise zurück. Das war knapp! Ihr Herz raste und sie begriff, dass sie nicht nur Conors Leben riskierte, wenn sie kopflos allein in die Nacht hinaus ging, sondern auch ihr Eigenes. Sie würde ihm nicht helfen können, wenn ihr bei dem Rettungsversuch etwas passierte und niemand wusste, dass sie hier draußen war.

Ein schwacher Lichtschein, der ein wenig vor ihr links vom Weg flackerte, brachte die rettende Lösung. Laoise hatte in ihrer Angst gar nicht bemerkt, dass sie schon bis zum Hof der Murphys vorgedrungen war.

Die älteste Tochter der Familie, Orla, war in Laoises Alter und die Familien hatten sich immer gut verstanden. Man sah sich seltener, seit es so schwer geworden war, zu überleben, aber wenn Not am Mann war, half man sich noch immer gegenseitig.

Mit schnellen Schritten hastete Laoise auf den Hof zu, klopfte beherzt an die Tür. Eine Weile rührte sich gar nichts und sie fürchtete schon, dass trotz des Lichtes im Innern niemand zu Hause sein könnte. Dann aber wurde die Tür einen winzigen Spalt geöffnet und das Auge von Sean Murphy erschien. Seine buschige Braue zog sich zusammen.

»Laoise. Bist du das?«

Die Angesprochene holte die Fackel näher an ihr Gesicht, damit sie im Lichtschein besser zu sehen war.

»Ja, Sean, ich bin es. Bitte macht auf, ich brauche eure Hilfe!«

Das Auge wurde noch mehr zusammengekniffen.

»Bist du allein?«

Laoises Verwirrung wuchs.

»Ja, natürlich. Deshalb bin ich hier!«

Endlich wurde die Tür ganz entriegelt und Sean Murphy nahm ihr die Fackel ab, warf sie achtlos auf den Boden, wo sie erlosch und zerrte die junge Frau förmlich ins Innere des Hauses, spähte noch einmal misstrauisch in die Dunkelheit, bevor er den Eingang wieder verrammelte.

Die Murphys waren nicht allein. Ein Mann, den Laoise flüchtig vom sonntäglichen Kirchgang als Daniel Sheffield kannte, saß am Tisch. Er war ganz grau im Gesicht.

Sean Murphy hielt sich nicht mit Floskeln auf.

»Sag schon, Laoise, was treibt dich so spät noch zu uns?«

Verwirrt sah die Brünette von einem zum anderen.

»Conor ist heute Morgen zum Markt gegangen und immer noch nicht zurückgekommen.«

Ein erschrockenes Keuchen ging durch den Raum und Sean trat zornig gegen den Schrank, ließ Laoise heftig zusammenzucken.

»Verdammt. Hörst du das, Daniel? Dein Junge ist nicht der einzige, der vermisst wird!«

Laoise spürte, wie eine eiskalte Hand nach ihrem Herz griff.

»Es ist noch jemand verschwunden?«

Daniel Sheffield fuhr sich über die Augen.

»Mein ältester Sohn. Er wollte … Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Sean, denkst du, die beiden könnten zusammen …?«

»Ich habe keine Ahnung, aber wir werden es herausfinden!«

Mit großen Augen sah Laoise zu, wie der kräftige Bauer auf die Knie ging und ein Brett aus dem Boden hebelte. Darunter befand sich ein ganzes Arsenal von Schusswaffen.

Adare, County Limerik, September 1652

Im ersten Morgengrauen packten Farrell und Bidelia ihre wenigen Habseligkeiten auf einen kleinen Karren. Es war erschreckend, wie wenig sie besaßen. Ein paar Kleidungsstücke, ein paar Laken, etwas Geschirr. Dazu eine Hacke, eine Axt, ein Beil und eine Säge. Dazu suchten sie die restlichen Vorräte zusammen, die sie noch finden konnten.

Als Farrell die Tür des kleinen Bauernhauses schloss, musste er schlucken. Hier war er aufgewachsen, hatte seine Kindheit verbracht. Sein Vater hatte immer zu ihm gesagt, wenn man ein Stück Land besaß, würde man nie Hunger leiden müssen.

Das war, bevor die Engländer Irland besetzt hatten. Jetzt war alles anders. Viele litten Hunger. Und viele versuchten, gegen die Engländer zu kämpfen. Farrell hielt nichts davon. Er war im Grunde seines Herzens ein friedliebender Mann. Er scherte sich nicht darum, wer die Gesetze machte, wer das Land regierte. Alles, was er wollte, war, in Ruhe mit seiner Frau zu leben, das Land zu bestellen, das ihn und seine Familie ernährte und in der Nacht das Bett mit Bidelia zu teilen.

Aber das alles, bis auf Letzteres, war ihm genommen worden. Er hegte keinen Groll, nur eine tiefe Traurigkeit hatte von ihm Besitz ergriffen.

Er legte sich die Gurte um, mit denen er den Karren ziehen wollte und nickte seiner Frau zu.

»Lass uns aufbrechen, damit wir am Abend schon ein Stück geschafft haben. Vielleicht können wir unterwegs irgendwo ein paar Tage bleiben und Arbeit finden, ein wenig Geld verdienen.«

Bidelia nickte, stellte sich hinter den Karren und schob, während Farrell sich ins Geschirr legte und zog. Langsam verließen sie ihren Hof. Nach einer kurzen Weile blieben sie noch einmal stehen, sahen sich um. Bidelia traten die Tränen in die Augen. Langsam begriff sie, dass dies ein Abschied für immer sein würde.

»Farrell, glaubst du, dass es das Richtige ist?«

In ihr waren immer noch Zweifel. Sie verstand ihren Mann nicht, der alles mit stoischer Ruhe über sich ergehen ließ. Am liebsten hätte sie sich den Rebellen angeschlossen, gegen die Engländer gekämpft. Aber sie hatte geschworen, Farrell zu begleiten, ihn zu ehren und ihm zu gehorchen, auch wenn ihr gerade Gehorsamkeit schwerfiel.

»Was sollen wir noch hier? Das Land ernährt uns nicht mehr.«

»Wir könnten darum kämpfen.«

Farrell konnte sein Entsetzen nicht verbergen. Hatte Bidelia das wirklich gesagt?

»Kämpfen? Gegen die Engländer? Sollen wir uns erschießen oder gar aufhängen lassen? Ist es das, was du willst? Am Baum hängen? Und das Letzte, was du tust, ist dich vollzuscheißen, während das Leben aus dir weicht? Nein, Bidelia, ich sage, wir gehen nach Virginia. Dort werden wir unser Glück machen.«

Er legte sich ins Zeug, zog den Karren. Seine Frau wischte sich die Tränen ab und schob wieder.

Am Mittag machten sie eine kurze Rast. Farrell gab es nicht zu, aber sein Rücken schmerzte und die Muskeln in seinen Beinen brannten. Doch er würde nicht aufgeben, das konnte er nicht.

Als sie weiterzogen, kamen sie an einem Feld vorbei, auf dem mehrere Arbeiter Steine aufsammelten. Ein Mann sah sie an, winkte ihnen zu.

»He, ihr beiden, wohin des Weges?«

Farrell blieb stehen.

»Nach Cork, guter Mann.«

»Ich bin Roy Phearson, mit wem habe ich die Ehre?«

Farrell stellte sich und seine Frau vor, Phearson wischte sich die Hand an seiner Hose ab und reichte sie den beiden.

»Was wollt ihr in Cork? Seid ihr auf der Suche nach Arbeit?«

Farrell schüttelte den dunklen Haarschopf.

»Nein, wir wollen von dort weiter nach Virginia.«

Roy kratzte sich am Kopf.

»Ach, ihr wollt euch dort auf ein Stück Land erarbeiten?«

»Ja, Sir. Wir haben alles verloren, den Winter werden wir hier nicht überleben.«

»Nun, das verstehe ich, aber der Weg ist noch weit.« Er sah Farrell an. »Du scheinst ein kräftiger Bursche zu sein. Wenn ihr möchtet, ich bräuchte für zwei oder drei Tage etwas Hilfe. Das Feld hier, es wachsen hauptsächlich Steine darauf. Die müssten weg. Und ich denke, ihr könntet ein wenig Handgeld brauchen.«

»Das wäre großzügig, Sir.«

Roy streckte Farrell erneut die Hand entgegen.

»Dann bleibt drei Tage. Ihr bekommt etwas zu essen, einen trockenen Schlafplatz für die Nacht und am Ende ein wenig Geld.«

»Das …«

Bidelia konnte es kaum glauben. Was für ein Angebot, fast zu gut, um wahr zu sein. Das Abenteuer schien sich besser zu entwickeln, als sie gedacht hatte. Vielleicht hatte Farrell doch Recht.

»Gern, Sir, zeigen Sie uns, wo wir unsere Sachen abstellen können, dann fangen wir sofort an.«

County Cork, September 1652

Laoise schnappte hörbar nach Luft.

»Sean! Woher habt ihr das?«

Ihre Stimme klang schrill, beinahe schon panisch. Der Farmer warf ihr nur einen kurzen Blick zu.

»Es gibt Dinge, die willst du so genau gar nicht wissen, mein Kind. Hast du schon mal geschossen?«

Abwehrend schüttelte die Brünette den Kopf. Natürlich nicht! Die gefährlichste Waffe, die sie jemals in der Hand gehabt hatte, war ein Beil zum Hühnerschlachten gewesen.

Sean Murphy überraschte Laoises Reaktion nicht. Damit hatte er gerechnet, aber es wurde Zeit, sie endgültig einzuweihen. Er sah sie lange an, dann reichte er ihr einen kurzen, scharfen Dolch.

»Nimm das. Falls du dich verteidigen musst. Versteck ihn irgendwo am Leib.«

Mechanisch gehorchte Laoise, versteckte den Dolch in ihrem Mieder und sah mit Entsetzen zu, wie Murphy jeden Anwesenden bis hin zu seinem zwölfjährigen Sohn mit einem Gewehr oder einer Pistole ausstaffierte. Selbst Orla schien zu wissen, wie man die Waffe laden musste. Einen Moment lang drohte Laoises Angst in nackte Panik abzugleiten.

»Sean, wofür brauchen wir Waffen? Conor hatte sicherlich nur einen Unfall!«

Immer noch glaubte sie, dass sich bald alles aufklären würde und sie ihren Verlobten in die Arme schließen könnte.

»Daran würde ich denken, wenn Daniels Junge nicht auch verschwunden wäre!« Sean überprüfte gewissenhaft sein Gewehr. »So habe ich meine Zweifel, dass es nur ein Unfall war. Ich weiß, dass ihr beiden euch aus allem herauszuhalten versucht, Laoise, aber du musst doch auch gesehen haben, dass es hier in der letzten Zeit von englischen Patrouillen nur so wimmelt!«

Es war nicht zu übersehen gewesen. Ebenso wenig hatten Laoise und Conor die Gerüchte überhören können, warum die Zahl der Patrouillen stetig zugenommen hatte. Man vermutete Rebellen in der Gegend, besonders, seit es immer wieder zu Überfällen auf englische Soldaten kam, deren nackte Leichen manchmal wieder auftauchten – und manchmal nicht.

Laoise wurde es ganz flau im Magen, als sie begriff, dass ihre Nachbarn der Rebellenbewegung angehörten. Und in welcher Gefahr sie sich die ganze Zeit befunden hatten. Wenn die Engländer dies herausgefunden hätten, wären auch sie verdächtig gewesen.

Doch um sich nähere Gedanken darüber zu machen, fehlte ihr die Zeit, denn die Murphys und Daniel Sheffield zogen bereits ihre Mäntel über und traten aus dem Haus. Mit hängenden Schultern und heftig klopfendem Herzen folgte sie ihnen.

Sean Murphy zündete jedem eine Fackel an und gab Anweisungen.

»Wir bewegen uns in einer Reihe nebeneinander den Weg nach Cork entlang und suchen den Boden ab, falls sie irgendwo liegen. Aber lasst die Umgebung nicht aus den Augen. Es könnte auch eine Falle sein.«

Laoise hatte noch nie in ihrem Leben so viel Angst gehabt, wie in dem Moment, in dem sie, einer Lichterkette gleich, über die sturmgepeitschten Hügel gingen, vorsichtig, um auf dem unebenen Boden in der Dunkelheit nicht zu stolpern und nach ihrem Verlobten und dem verschwundenen Sheffield-Jungen suchten.

Wenn es wirklich eine Falle war, dann machten sie sich mit den Fackeln möglicherweise zur Zielscheibe. Wie weit man sie wohl sehen konnte? Der Wind ließ die Flammen zucken und zittern, mehr als einmal erloschen ihre Fackeln beinahe und erste Regentropfen begannen zu fallen. Man konnte kaum zehn Fuß weit sehen.

»DAD! HIER DRÜBEN!«

Das Pfeifen des Sturms übertönte den schwachen Ruf beinahe, fast hätte Laoise es nicht gehört. Dann aber sah sie, dass der älteste Sohn ihres Nachbarn, Padraig, heftig mit der Fackel winkte. Er hatte etwas gefunden.

Laoise begann zu rennen, überholte in ihrer Eile sogar den alten Sean Murphy, obwohl er deutlich näher an seinem Sohn war als sie selbst. Als der jedoch erkannte, wer da angelaufen kam, stellte er sich der jungen Frau in den Weg und hielt sie fest.

»Laoise, nein. Geh nicht hin.«

Ein eisernes Band schien ihr die Kehle zuzuschnüren, ihr schönes Gesicht verlor alle Farbe.

»Lass mich los. Ich will es sehen! Ich will sehen, was passiert ist!«

Padraig Murphy schüttelte sie.

»Sei vernünftig! Das willst du nicht sehen!«

Mit einem heftigen Ruck riss die Brünette sich los und rempelte den nur wenig älteren Mann aus dem Weg, kämpfte sich den Rest der kleinen Anhöhe hinauf, auf der sie standen. Gegen den dunklen Nachthimmel zeichnete sich pechschwarz die Silhouette eines knorrigen Baums ab. Sie hörte ein Knarren, als etwas, das daran hing, langsam im Wind hin und her schwang. Und als wollte Gott, oder wer immer die Geschicke der Menschen lenkte, dass sie es sah, riss in diesem Moment die Wolkendecke auf und ein Mondstrahl beleuchtete zwei aufgehängte Leichen.

Conor Shaugnessys gebrochene Augen schienen ihr genau ins Gesicht zu sehen. Laoise hörte ihren eigenen Schrei nicht mehr, bevor sie ohnmächtig zu Boden sackte.

Cork, September 1652

Second Lieutenant William Burnes öffnete die Tür zum Büro des Ortskommandanten und warf sie hinter sich zu. Ein heftiger Regenschauer peitschte über die Stadt, Burnes war völlig durchnässt, was seiner ohnehin schon schlechten Laune nicht förderlich war. Er stapfte in das Büro des Kommandanten, hinterließ dabei kleine Pfützen auf dem Boden, aber das war ihm in diesem Moment völlig egal. Gerade eben erst hatte Major Ramston ihm eine Standpauke gehalten und diese gedachte er weiterzugeben.

Der Ortskommandant, ein fetter Bürokrat Namens Walther Pendleton, von dem man sagte, er wäre mit Oliver Cromwell verwandt und hätte nur auf dessen Geheiß diesen Posten erhalten, thronte hinter seinem Schreibtisch und hob die buschigen Augenbrauen. Seine Augen, die fast völlig hinter Fettpolstern im Gesicht verschwanden, waren glasig.

›Betrunken‹, dachte Burnes angewidert.

»Was führt Sie zu dieser Stunde und bei diesem Wetter her?«, nuschelte Pendleton.

»Ihre Unfähigkeit, Sir.«

Pendleton schluckte.

»Bitte?«

»Sie haben mich verstanden. Wenn Sie weniger dem Gin zusprechen, sondern sich um Ihre Aufgaben kümmern würden, könnte ich jetzt warm und gemütlich im Trockenen sitzen und müsste meine Zeit nicht mit Ihnen verschwenden.«

»Ich verstehe nicht …«, stammelte der offensichtlich sturzbetrunkene Mann.

»Sie verstehen nicht? Sie haben Ihre Quote noch nicht erfüllt. In wenigen Wochen kommen die Schiffe, das ist Ihnen klar, oder?«

»Ja, sicher aber …«

Burnes baute sich zu seiner vollen Größe auf.

»Was aber? Mir wurde gesagt, dass Sie noch nicht einmal die Hälfte der benötigten Arbeiter haben, weder für Virginia, noch für Barbados!«

Pendleton stand auf, schwankte leicht und hielt sich an seinem Schreibtisch fest.

»Mit Verlaub, Sir, wenn Ihre Soldaten nicht jeden direkt aufknüpfen würden, dann wären die Schiffe mehr als voll! Aber statt die jungen und kräftigen Männer in Ketten zu legen, hängen sie sie an Bäume! Alleine gestern haben sie wieder mehr als ein Dutzend aufgehängt! Alles gute Arbeiter! Bauern, Handwerker. Und es heißt, dass sie die Frauen vorher unter sich aufteilen, bevor sie die ebenfalls aufknüpfen. Wie, Sir, soll ich da meine Quote erfüllen?«

»Das sind nur Gerüchte!«, erwiderte Burnes mit zusammengepressten Zähnen.

»Nein, Sir, ich habe es sogar selber gesehen. Heute bin ich auf der Suche nach Männern an mehreren Leichen vorbeigekommen. Baumelten da und schaukelten im Wind.«

»Das sind alles nur Kerle, die wir nicht brauchen können. Sie würden nur Ärger machen.«

»Das kann man ihnen mit der Peitsche austreiben, das haben Sie selber einmal zu mir gesagt.«

Burnes schluckte. Im Inneren wusste er, dass Pendleton Recht hatte. In den letzten Wochen hatten es einige Patrouillen übertrieben. Das war auch ein Thema des Gespräches mit seinem Major gewesen.

»Nun, Sir, ab sofort gilt der Befehl, dass die Patrouillen niemanden mehr aufhängen dürfen. Alle Personen, derer man habhaft wird, sind dem Sonderrichter vorzuführen, dieser wird dann entscheiden.« Dieser Richter war niemand anderes als sein Major, aber das musste er Pendleton nicht auf die Nase binden. »Doch was ist mit den Freiwilligen? Auch da sind es zu wenige. Wir müssen das Schiff voll bekommen. Und je eher, desto besser.«

»Das ist weitaus schwieriger, als Sie es sich vorstellen. Die Exzesse Ihrer Männer helfen dabei nicht unbedingt. Die Menschen haben Angst.«

»Ja, das ist mir bewusst. Aber wie wollen Sie die Freiwilligen bekommen?«

»Ich lasse Boten ausreiten. Wir erhöhen das Angebot. Fünf Jahre Dienst auf der Plantage, dafür erhalten sie Überfahrt, ein eigenes Haus auf der Plantage, Verpflegung, Lohn, einen freien Tag die Woche und am Ende erhält jeder fünf Tagwerk, ein Ehepaar erhält zusätzlich zwei umsonst und für jedes Kind, das sie während dieser fünf Jahre bekommen, erhalten Sie obendrauf ein Tagwerk. Und dieses ist geschenkt, wird ihnen also nicht vom Lohn einbehalten.«

Burnes nickte.

»Wurde das genehmigt?«

»Ja, Sir. Von Cromwell persönlich.«

Der Second Lieutenant nickte, dachte kurz nach.

»Sie haben noch vier Wochen. Sollten bis dahin nicht genug Freiwillige und auch nicht genug Gefangene vorhanden sein, werden wir uns nach jemandem umsehen müssen, der die Vorgaben erfüllt.« Er beugte sich vor, sah Pendleton in die Augen. »Und dann hilft Ihnen weder Cromwell noch Gott, glauben Sie mir, Sir. Es heißt, dass Oliver Cromwell mit Versagern nichts anfangen kann. Ich hoffe für Sie, dass Sie nicht seekrank werden. Gute Nacht, Sir.«

Mit Schwung drehte er sich um, stapfte aus dem Haus, ohne die Tür hinter sich zu schließen. Nach den letzten Sätzen, die er zu Pendleton gesagt hatte, fühlte er sich wesentlich besser.

Churchtown, County Cork, September 1652

Die Glocken der Kirche von Churchtown hatten längst zu läuten aufgehört. Die meisten Dorfbewohner hatten den Friedhof bereits wieder verlassen. Laoise jedoch blieb auch dann noch an dem schmucklosen Grab stehen, als die Grube aufgefüllt war und selbst der Totengräber seine Schaufel schulterte und davon ging.

Sie starrte auf den Erdhügel, der jetzt ihren Verlobten bedeckte. Den einzigen Menschen, den sie auf dieser Welt noch gehabt hatte. Laoise war froh, dass Regen über die Ebene peitschte. Kalt liefen die Tropfen über ihr Gesicht und so musste sie nicht erklären, warum sie nicht weinte. Laoise hatte keine Tränen mehr.

Sie wusste nicht, wie viele Tage und Nächte sie durchgeweint hatte, nachdem sie die Leiche Conors gefunden hatten. Eigentlich wusste sie gar nicht so genau, wie viel Zeit vergangen und was in dieser Zeit passiert war. Alles lag wie im Nebel und in ihrem Inneren war es kalt und leer. Das Herz war zu Stein geworden. Es war ja auch niemand mehr da, den es hätte lieben können. Ihre Seele fühlte sich zerfetzt an, als hätte man ihr einen Teil davon bei lebendigem Leib herausgerissen. Sie atmete, sie aß, sie trank. Manchmal schlief sie sogar ein wenig. Aber sie lebte nicht mehr. Es war, als wäre sie mit Conor gestorben.

Die Murphys waren die Letzten, die noch am Tor des Kirchhofs standen und zögerten zu gehen. Sie hatten Skrupel, die junge Frau ganz allein zu lassen.

Schließlich gab Gail Murphy, Seans Frau, sich einen Ruck und ging zu ihr hin, legte einen Arm um die schmale Taille des Mädchens.

»Komm, Kind. Du kannst nicht hierbleiben.« Mit sanfter Gewalt führte sie Laoise, die immer noch steif und wie erstarrt wirkte, von Conors Grab weg. Als sie an Sean vorbei kam und sicher sein konnte, dass er es hörte, fügte sie mit Nachdruck hinzu: »Du kommst erst einmal mit zu uns. Bis du dich gefangen hast und weißt, wie es weitergehen soll.«

Sean biss die Zähne zusammen. Sie konnten jetzt schon kaum die Familie ernähren. Noch jemanden durchzufüttern kam eigentlich nicht in Frage. Aber als guter Katholik wäre ihm nicht in den Sinn gekommen, eine Nachbarin abzuweisen, die Hilfe brauchte.

Wenig später saßen die Murphys um den Küchentisch ihres schäbigen Hauses. Im Ofen brannte ein Feuer, Gail hatte jedem Tee eingeschenkt und die Kälte wich langsam aus allen Knochen.

Laoise jedoch fror immer noch. Weil die Kälte, die sie empfand, aus dem Inneren kam. Immerhin aber lichtete sich langsam der Nebel, der ihre Gedanken umfangen hatte, sodass sie hörte, wie Sean sie ansprach.

»Hast du dir Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll, Laoise? Ich meine … du bist ja so jung und kräftig. Du könntest in die Stadt gehen, dort Arbeit finden. Alleine wirst du den Hof nicht halten können und Hilfskräfte kann sich hier niemand leisten.«

»Hörst du jetzt auf, du ungehobelter Klotz!« Es klatschte vernehmlich, als Gail ihrem Mann auf den Hinterkopf schlug. »Das Mädchen hat gerade ihren Verlobten verloren, eine Familie hat es auch nicht und du versuchst schon, es loszuwerden?« Beruhigend tätschelte sie Laoises Schulter. »Mach dir keine Sorgen, mein Kind, du kannst so lange bei uns bleiben, wie du willst!«

»Bring mir Schießen bei.«

Sean verschluckte sich an seinem Tee. Urplötzlich hatte Laoise ihm in die Augen gesehen und ihre Forderung kam emotionslos und bestimmt. Er keuchte, stellte seine Tasse ab.

»Was sagst du?«

»Bring mir Schießen bei«, verlangte sie erneut. »Ich weiß, wozu ihr die Waffen habt und ich werde mich dieser Sache anschließen. Die elenden Engländer haben mir meine Zukunft genommen. Und bevor sie mir auch mein Leben nehmen, werde ich so viele von ihnen mitnehmen, wie ich kann!«

Cork, Oktober 1652

»Dort müsst ihr beide euch melden.« Der Sergeant der kleinen Truppe zeigte auf eine Tür. »Der Stadtkommandant wird dann alles Weitere in die Wege leiten.«

Farrell ließ die Zugriemen des Karren von den Schultern gleiten. Seine Schultern schmerzten von den Riemen und der Anstrengung. Er war erschöpft, sehnte sich nach einem Bett, doch er riss sich zusammen.

»Danke, Sir.«

»Nichts zu danken, Mister. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Frau viel Erfolg in Virginia.«

Bidelia nahm die Hand ihres Mannes. Sie war, genau wie Farrell, erschöpft, aber glücklich, endlich in Cork angekommen zu sein. Dass sie den Trupp Soldaten getroffen hatten, war ein Glücksfall gewesen.

Man hatte sie drei Tagesmärsche vor Cork angehalten. Bidelia hatte Angst gehabt, dass man ihnen das Letzte, was sie noch hatten, auch wegnehmen würde, aber der Sergeant war sehr freundlich gewesen.

»Wohin des Weges?«, hatte er sich erkundigt.

»Nach Cork, Sir, wir wollen uns dort einschreiben, um nach Virginia zu reisen.«

»Dann wollen Sie also dort als Siedler neu beginnen?«

»Ja, Sir.«

»Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn wir Ihren Karren durchsuchen. Nicht, dass wir Ihnen nicht trauen, aber es ist Vorschrift.«

Bidelia hatte zu zittern begonnen, als sie sah, wie drei mürrisch aussehende Soldaten sich näherten.

»Sir, ich verstehe Ihre Bedenken und auch die Vorschriften, aber wir sind nur Siedler auf dem Weg nach Cork.«

»Sehen Sie, Mister, ich persönlich würde Ihnen glauben, aber ich muss mich an das halten, was man einen Befehl nennt. Und glauben Sie mir, wir werden behutsam vorgehen und darauf achten, dass Ihrer Habe nichts geschieht.«

In der Tat wurde der Karren zwar gründlich, aber auch sehr vorsichtig durchsucht. Bidelia war nur froh, dass das Geld, das sie unterwegs verdient hatten, in ihrem Mieder steckte. Sie traute den Engländern nicht.

»Nun, Mister, es wäre uns eine Freude, Sie und Ihre bezaubernde Gattin nach Cork zu begleiten. Wir sind auf dem Rückmarsch und so sind Sie vor vagabundierenden Rebellen geschützt.«

Mit Freuden hatte Farrell zugestimmt. Sie hatten sich den Soldaten angeschlossen und waren so ohne weitere Zwischenfälle nach Cork gelangt.

Als die Soldaten abgezogen waren, sah Bidelia ihrem Mann in die Augen.

»Jetzt wird es also ernst, oder?«

Farrell nickte.

»Ja.«

Er sah sich um. Vor der Tür standen zwei Wachen, von denen sich eine näherte.

»Kann ich behilflich sein, Mister?«

»Nein. Ja. Vielleicht«, stammelte Farrell.

Der Mann lachte.

»Können Sie sich nicht entscheiden? Ich habe mitbekommen, dass Sie sich als Siedler für Virginia vorstellen wollen.«

»Ja, das wollen wir.«