9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Unionsverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

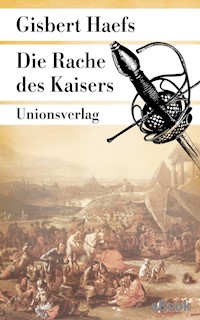

Der junge Jakob Spengler muss vom Waldrand aus zusehen, wie Söldner sein Dorf zerstören und alle Bewohner ermorden – darunter seine gesamte Familie. Die Gesichter der vier Anführer brennen sich für immer in sein Gedächtnis. Reisende Fremde nehmen ihn mit, zuerst als Pferdeburschen, später als vertrauten Gefährten. Jakob hat sich geschworen, die Mörder seiner Familie eines Tages zu finden und zur Strecke zu bringen. Eine lange Jagd beginnt. Die Suche nach den Mördern führt ihn in die Wirren des Bauernkriegs, nach Rom, wo er Zeuge der Plünderung durch die Söldnerheere wird, ins von den Türken belagerte Wien und in die Neue Welt. Bis er schließlich seinem letzten Feind gegenübersteht – dem Mann, der einst alles angeordnet hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 504

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Über dieses Buch

Der junge Jakob Spengler muss vom Waldrand aus zusehen, wie Söldner sein Dorf zerstören und alle Bewohner ermorden. Die Gesichter der vier Anführer brennen sich für immer in sein Gedächtnis. Die Suche nach den Mördern führt ihn um die halbe Welt - bis er schließlich seinem letzten Feind gegenübersteht: dem Mann, der einst alles angeordnet hat.

Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.

Gisbert Haefs (*1950) ist Autor und Übersetzer. Er hat u. a. die Erfolgsromane Alexander und Hannibal verfasst und ist Übersetzer der Werke von Rudyard Kipling, Ambrose Bierce, Jorge Luis Borges, Sir Arthur Conan Doyle u. a. Zudem ist er Autor von Funkfeatures, Hörspielen und Kriminalromanen.

Zur Webseite von Gisbert Haefs.

Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)

Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.

Gisbert Haefs

Die Rache des Kaisers

Historischer Roman

E-Book-Ausgabe

Unionsverlag

HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.

Impressum

Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument

Die Erstausgabe erschien 2009 im Verlag Page & Turner/Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House.

© by Gisbert Haefs 2009

© by Unionsverlag, Zürich 2024

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: Gemälde - Johann Lingelbach, Die Plünderung Roms 1527 (Ausschnitt), Art Collection 2 (Alamy Stock Foto); Degen - mccool (Alamy Stock Foto); Hintergrund - Roman Sigaev (Alamy Stock Foto)

Umschlaggestaltung: Sven Schrape

ISBN 978-3-293-31062-9

Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte

Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)

Version vom 17.05.2024, 22:28h

Transpect-Version: ()

DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.

Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.

Unsere Angebote für Sie

Allzeit-Lese-Garantie

Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.

Bonus-Dokumente

Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.

Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert

Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.

Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät

Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:

Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt

E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.

Wir bitten um Ihre Mithilfe

Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.

Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags

Inhaltsverzeichnis

Cover

Über dieses Buch

Titelseite

Impressum

Unsere Angebote für Sie

Inhaltsverzeichnis

DIE RACHE DES KAISERS

Erster Teil1 – Als ich die ersten Schüsse hörte, war ich …2 – Ehe wir die Brücke über die Mosel erreichten …3 – Kassem, Jorgo und Avram saßen in der Schankstube …4 – Kurz nachdem wir losgeritten waren, kam endlich die …5 – Der Beutel enthielt mehr Gold als Silber …6 – Das Schiff hieß Miralda, der Herr und Eigner …7 – Jorgo und ich ritten voran, Kassem und Avram …8 – So viel zu lernen, und das Leben so …9 – Zwischen Jorgo und Karl, den beiden alten Kriegern …10 – Ehe wir an Heilbronn vorüberzogen, wurden wir auf …Zweiter Teil11 – Bis zum Abend ließen wir Heilbronn hinter uns …12 – Fast drei Monate brauchten wir, um Augsburg zu …13 – Wir kamen nachmittags an. Die Männer am Stadttor …14 – Mit vielen Unterbrechungen wegen unsicherer Straßen erreichten wir …15 – So begann, was ich als Fehler bezeichnet habe …16 – Am nächsten Morgen brachen Avram und ich auf …17 – Morgens waren die Straßen bedeckt mit Trümmern …18 – Auch ich war in diesem Arkadien. Am siebten …Dritter Teil19 – Die eigentliche Plünderung Roms begann am 6. Mai …20 – Mit unseren Waffen – ich nahm den Reiterbogen …21 – Nun müssen wir von Suleyman sprechen, den sie …22 – Die Pferde brauchten wir nicht abzugeben; noch nicht …23 – Sieht nett aus.« Karl beugte sich vor und …24 – Hab ich dir schon gedankt?« Im schalen Licht …25 – Nicht alle von den Türken gegrabenen Stollen wurden …26 – Am Abend des 12. Oktober, nach dem ersten …Vierter Teil27 – Fünf Tage nach Allerheiligen verließen wir Wien …28 – Damals wusste ich noch nicht, dass mir für …29 – Der Weg von Straßburg nach Sevilla ist weit …30 – In der wichtigsten spanischen Stadt Westindiens mögen damals …31 – Eine Karavelle, die vor allem amtliche Schriften …32 – Als ich nach vielerlei Abschieden gen Koblenz ritt …NachschriftMehr über dieses Buch

Über Gisbert Haefs

Gisbert Haefs: »Mehr als ein plausibles Bild ist nicht möglich, weder für Historiker noch für Autoren historischer Romane.«

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Bücher von Gisbert Haefs

Zum Thema Deutschland

Zum Thema Geschichte

Erster Teil

1

Als ich die ersten Schüsse hörte, war ich tief im Wald. Ich hatte kaum Erfahrung mit Feuerwaffen und überlegte einige Momente, was dieses ferne Geräusch bedeuten mochte. Dann erinnerte ich mich an die Soldaten des Kurfürsten, an die Vorführung ihrer neuen Hakenbüchsen, und ich lief los, denn die Schüsse kamen vom Tal her. Vom Dorf, wo die anderen waren, die Eltern und die Geschwister … Ich dachte nicht mehr. Etwas wie schwerer, klumpiger Brei schien mich auszufüllen, wollte in die Kehle steigen; ich würgte es hinunter, und ohne nachzudenken, wusste ich, dass es Angst war. Der Tau auf den Moosflächen, eben noch köstlich frisch zwischen den Zehen, schnitt eisig in die bloßen Füße.

Am flachen Stein unter der Eiche hielt ich an, um die beiden Körbe mit Pilzen und Beeren zu den Schuhen, der Jacke und der kleinen Armbrust zu stellen. Vorhin, beim Ausziehen der Schuhe und der Jacke, hatte ich noch an das teils vorwurfsvolle, teils belustigte Lächeln der Mutter gedacht, als sie die herbstliche Kälte im Wald erwähnte. »Zieh dich wärmer an, Jakko, und zieh nicht gleich wieder alles aus, wenn ich dich nicht mehr sehe.« Die Mutter. Der Vater. Die beiden Schwestern. Der kleine Bruder. Die hundert anderen Männer, Frauen und Kinder im Dorf. Ich unterdrückte das Keuchen und lauschte. Schüsse, kein Zweifel. Waffengeklirr. Und Schreie.

Wieder musste ich schlucken, mehrmals. Ich schnappte nach Luft und rannte weiter, zum Waldrand oberhalb des Dorfs. Der rechte Fuß verfing sich in einer Ranke, und ich schlug lang hin.

Der Sturz brachte mich zu Bewusstsein. Ohne den Efeu und den Fall wäre ich aus dem lichten Gehölz aufs Feld gerannt, zum Dorf, sagte ich mir. Wozu? Um mit bloßen Händen Kugeln zu fangen und Säbel stumpf zu machen?

Um mit den anderen zu sterben, ohne ihnen helfen zu können.

Ich lag wenige Schritte vom Waldrand entfernt im Gesträuch. Langsam, vorsichtig kroch ich in den Farn, bis ich eine Stelle erreicht hatte, von der aus ich zwischen den Wedeln ins Tal sehen konnte.

Ich erinnerte mich an den letzten Blick zurück, vorhin, eben erst. Das Gutshaus noch halb im Schatten, die Häuser, Ställe und Schuppen des Dorfs davor, in Form eines Hufeisens angelegt. Bauern auf dem Weg zu Äckern und Feldern, hier und da die Rauchsäule eines Herds oder Kamins.

Inzwischen stand die Sonne höher, das Gutshaus war nicht mehr halb im Schatten, sondern ganz unter einer Wolke. Aus dem Dach leckten Flammenzungen, als wollten sie den Rauch kosten. Den Rauch verschlingen, sich von dem Rauch nähren, den sie selbst schufen. Auch die meisten anderen Häuser brannten. Zwischen ihnen liefen kleine schwarze Gestalten umher, und immer, wenn ich einen Schuss hörte, fiel eine von ihnen um.

Drüben, jenseits des Dorfs, rannte jemand den Feldweg hinauf, der zum östlichen Wald und den Köhlerhütten führte. Ein Reiter folgte ihm. Etwas blitzte im Morgenlicht auf, und der Fliehende fiel.

Männerstimmen wie fernes Poltern von Stiefeln auf Bohlen. Ein langes Kreischen: der Flug eines entsetzten Vogels, und der Vogel löst sich auf und lässt den Flug, den Schrei, jäh ins Nichts stürzen. Es gab viele Frauen und Mädchen im Dorf, aber in allen Schreien, die ich hörte, waren nur die Stimmen der Mutter und der Schwestern.

Ich weiß nicht, wie lange ich dort gelegen und gestarrt und lautlos geweint, wie oft ich die Tränenschleier zerrissen und verwischt habe, um das Grauen sehen zu können. Sehen zu müssen. Ich weiß auch nicht mehr, wer der Junge war, der dort lag und zitterte. Ein Fremder, dessen lange Verwandlung zu dem, was ich heute bin, in diesen Momenten begann.

Vielleicht dachte dieser fünfzehn Jahre alte Fremde an den Wall, der das Dorf nicht hatte schützen können. Ein immer wieder ausgebesserter Erdwall mit Mauerstücken und Palisaden. Oben lag das Gutshaus, dessen Erdgeschoss nach außen keine Fensteröffnungen hatte. Am unteren – von dort, wo ich lag, linken – Ende des Hufeisens das Tor, nachts und bei Gefahr verschlossen. Morgens wurde es geöffnet, und niemand hatte etwas von einer Gefahr gewusst. Abends hatten wir dort die Pilger eingelassen, drei müde Männer, die zu den Gebeinen der Drei Könige nach Köln unterwegs waren, in Erfüllung eines Gelübdes. Wahrscheinlich habe ich, um nicht an die anderen zu denken, an sie gedacht, deren Pilgerfahrt zu einem blutigen Ende gelangt war.

Immer noch stiegen Rauchsäulen von den Gebäuden auf, aber nicht aus Herden oder Kaminen, und sie wurden dünner. Im Gutshaus, das fast ganz aus Stein gebaut war, hatte das Feuer das Dach gefressen, dann keine weitere Nahrung gefunden und war erloschen.

Niemand schrie mehr. Es gab Bewegungen dort unten, aber keine Hast oder gar Flucht. Männer stiegen auf Pferde, andere trugen Gegenstände aus halb zerstörten Häusern zu Karren, und vom Herrenhaus her schwankten Gestalten unter aufgetürmten Lasten.

Die Sonne stand noch nicht im Zenit. Mittlerer Vormittag; Brandschatzung und Gemetzel mochten etwas mehr als zwei Stunden gedauert haben. Ich fragte mich, wo diese zwei Stunden geblieben waren; es kam mir so vor, als hätte ich mich eben erst in den Farn gelegt.

Ist es möglich, dachte ich, inwendig so zu gefrieren, dass die Zeit stillsteht? Gibt es zwei Zeiten – eine innere, die gefrieren kann, während die andere, die äußere weiterfließt? Ich konnte mich nicht einmal erinnern, vor diesem Gedanken einen anderen gedacht zu haben. Es war, als höbe ich den Kopf aus einem langen, zähen Strömen des Entsetzens, um nach Luft zu schnappen.

Die Männer dort unten hatten wahrscheinlich ein paar Karren und Packtiere mitgebracht; sie würden alle nutzbaren Tiere und Fuhrwerke des Dorfs mit Plündergut beladen – und die Übrigen? Was sollte mit den Tieren geschehen, die sie nicht mitnahmen?

Ich schloss die Augen. Warum dachte ich jetzt an Kühe, Schweine und Gänse? Um nicht an die Toten zu denken, sagte ich mir. Ich muss an die Toten denken. Ich will an die Toten denken. Ich möchte …

Plötzlich füllte ein dumpfes Dröhnen das Tal, eine Welle, die zu mir emporbrandete und dann verebbte. Ich öffnete die Augen und starrte hinunter, sah aber nichts, was diesen Ton hätte verursachen können.

Wie eine wunde Glocke, dachte ich. Die kleine Kirche!

Ich konnte das alte Bauwerk nicht sehen, nahm aber an, dass sie auch das Kirchlein angezündet hatten. Die Flammen mussten alles zerstört oder geschwächt haben, und wahrscheinlich war nun die Glocke aus dem Turm gefallen.

Noch heute erinnere ich mich an die Anblicke und Gerüche, die rauchenden Häuser im Tal, die Riechspur eines Luchses oder einer Wildkatze nicht weit vom Farn, in dem ich lag, den Hauch von Geißblatt im Vormittagswind; und ich erinnere mich an meine Gedanken. Fiebergedanken, deren einziger Sinn es war, nicht an das zu denken, was sich dort unten zugetragen hatte. Denken als Flucht, als Ausweg, zur Verschleierung des Gesehenen; denken, um nicht zu denken; erinnern, um zu vergessen. Ich zählte Farnwedel und bewegte den Kopf, bis eine bestimmte Gruppe von Wedeln genau senkrecht zur Firstlinie des Herrenhauses stand und zwei andere, einzelne, die letzte Rauchsäule zu stützen schienen.

Und ich dachte an die wunde Glocke. Den Todesseufzer der Glocke, die aus ihrer Befestigung zu Boden stürzte. Aus dem Himmel auf die Erde. In der Kirche – in jeder Kirche, so hatten die Eltern gesagt, als ich kleiner war – wohnte Gott. Und vielleicht wohnte Er nicht in einem kostbaren Gefäß, sondern in den Mauern, im Turm, in der Glocke. Nun, da Seine Behausung zerstört und das Erz, das Ihm als Stimme gedient hatte, gestürzt war, konnte Er nicht mehr dort sein. Vielleicht erfüllte Er das Tal, zu Licht geworden, oder schweifte als Rauch, trauernder Rauch, durch die Reste des Dorfs. Aber das Licht im Tal war nicht anders als sonst, und der meiste Rauch hatte sich verzogen. Wenn Gott nun das Dröhnen gewesen wäre? Verhallt, Gott und der Schall verschollen.

Hatte Gott aber in der Kirche gewohnt, wie konnte Er dann zulassen, dass all dies geschah? Er hätte es verhindern können und hatte es dennoch geschehen lassen. Waren Ihm die Menschen gleichgültig? Dann sollte Er auch ihnen gleichgültig sein. Oder war all dies eine Prüfung? Für wen?

Außer mir und den Männern dort unten, den Mördern, war niemand mehr übrig. Ein ganzes Dorf ausgelöscht, um mich zu prüfen? Wozu?

Vielleicht ging es aber gar nicht um mich oder um das Dorf, sondern um jene, die dort geplündert und gemordet hatten. War es eine Prüfung für sie, die sie bestanden oder bei der sie versagt hatten? Welcher Gott würde ein ganzes Dorf abschlachten lassen, um die Schlächter zu prüfen? War es am Ende nicht mein, unser Gott, sondern ihrer – ein Schlächtergott?

Ich versuchte, mich an Stellen aus der Schrift zu erinnern. Dort gab es so viel Blut, so viel Vernichtung der Feinde Gottes, so viele Heimsuchungen seines Volkes … visitationes populi sui. Eher gleichzeitig als nacheinander kamen mir zwei Gedankenketten in den Sinn, die sich um die Sinne schlangen und das Denken fesselten. Das Grauen. Der Gott. Entweder will Gott das Grauen verhindern und kann es nicht, dachte ich, oder Er kann, will aber nicht, oder Er kann nicht und will nicht, oder Er kann und will. Wenn Er will und nicht kann, ist Er nicht allmächtig. Wenn Er kann und nicht will, ist Er krank. Wenn Er weder will noch kann, ist Er ohnmächtig und krank. Wenn Er will und kann – warum tut Er es dann nicht?

Weit hinten, in einer scheußlichen Ecke meiner inneren Scheune, wie ich es heute nennen möchte, flimmerten zwei andere Gedanken, flüchtige Irrlichter, trotzdem jedoch Teile der ersten dieser beiden Ketten: Wir sollen keinen Gott außer Ihm anbeten – heißt das nicht, es gibt andere Götter, aber ihr gehört mir? Und: Vielleicht ist dieser unser Gott das Grauen, und andere …

Aber dann bildete sich die zweite Kette, aus schweren, ungefügen Gliedern, Satzgliedern gleich: Wenn die Heilige Schrift, wie die Kirche sagte, nur auf Latein gelesen werden durfte, war Latein die Sprache Gottes, die Regeln des Lateinischen waren die Regeln des Himmels, und mit den schnell flackernden Gedanken auf Deutsch war Deus gar nicht zu erfassen.

Es beruhigte mich. Es beruhigte mich nicht. Während ich da lag und starrte und grübelte, die Gedankenketten zu lösen und die Kettenglieder zu verstecken suchte, bildeten sie sich neu. Ketten, vielleicht Schlangen, wie jene eine im Paradies. Prüfung für mich, ob ich mich von irdischem Grauen verführen lassen würde, die Helligkeit des Himmels zu leugnen.

Aber verführt wird man doch nur zu etwas Angenehmem, Verlockendem, nicht zu Entsetzen. Und die Männer dort unten hatten Entsetzliches getan. Von dem sie nun fortstrebten, aus dem Tal. Ich sah, wie sich der Zug aus Reitern, Karren und Fußsoldaten bildete; und ich kroch rückwärts aus dem Farn, bis ich mich sicher glaubte und mich aufrichtete.

Weiter links, außerhalb des Tores, kurz bevor der Weg das Tal verließ, mussten die Mörder näher an den Wald herankommen, in einer langen Biegung. Dorthin lief ich, so schnell ich konnte, um eine Stelle zu finden, von der aus sie besser zu sehen waren. Es gab keinen Grund, sie besser sehen zu wollen, aus der Nähe, dennoch trieb mich etwas dazu.

Die Vorhut – ein paar Männer, die nicht besonders aufmerksam wirkten, sondern plauderten und lachten – hatte bereits das Ende des Tals erreicht, als ich mich hinter efeuüberwucherten Buchenschösslingen fallen ließ. Sie bildeten eine Art Hecke, und von dort bis zu den Männern, bis zur Straße waren es kaum mehr als fünfzehn Schritte. Ich wollte die Uniformen sehen, mich bemühen, sie mir einzuprägen, aber die Fußsoldaten, die locker vorbeischlenderten, trugen keine Uniformen. Also keine plündernden Soldaten, sondern Räuber? Einer, dessen Gesicht ich erkennen konnte, war abends als Pilger ins Dorf gekommen.

Sie hatten geschossen; die schweren Hakenbüchsen oder leichteren Arkebusen mussten auf den Karren liegen, ebenso Vorratsbeutel und alles andere. Vier Reiter waren etwa in der Mitte des Zugs. Aber nicht nur wegen der Pferde fielen sie mir auf; ihre Kleider und Hüte waren anders, prächtiger als die der Übrigen. Offiziere, vielleicht Hauptleute – Hauptleute einer schweifenden Räuberbande. Keine Uniformen, keine Abzeichen; selbst wenn ich mehr von der Welt gesehen hätte, könnte ich keine Ränge unterscheiden und nicht an den Uniformen erkennen, woher diese Männer kamen, diese Mörder. Nur die Gesichter könnte ich mir einzuprägen versuchen.

Um sie besser aufspüren und finden zu können. Plötzlich war dieser Gedanke da – kein bewusst gefasster, gereifter Entschluss, sondern etwas wie eine Offenbarung, neu und doch fast vertraut. Selbstverständlich. Mit brennenden Augen musterte ich die Gesichter und bemühte mich, möglichst viele Einzelheiten zu behalten.

Zwei von ihnen ritten vor, zwei hinter dem Karren in der Mitte des Zugs. Der Erste, vorn links, hatte ein schmales, fast spitzes Gesicht mit buschigen weißen Brauen und einem gestutzten weißen Schnurrbart, wirkte jedoch gar nicht alt. Als er sich umwandte und einem der hinter ihm Reitenden – vielleicht auch denen auf dem Karren – etwas zurief, sah ich unter der Krempe des Huts die langen, zu einer Art Pferdeschwanz gebundenen Haare im Nacken; auch sie waren weiß. Ich dachte dann Hermelin, schließlich Wiesel.

Der zweite Offizier, vorn rechts, wandte sich dem ersten zu und schien eine Bemerkung zu machen. Die fleischigen, fast wulstigen Lippen bewegten sich, das übrige Gesicht, eine breite, seltsam leblos wirkende Fläche, machte die Mundbewegungen nicht mit. Das Gesicht einer Maske oder eines zermalmenden Götzen – Moloch, sagte ich mir. Als er die linke Hand hob, um den Hut zurechtzurücken, sah ich ein metallisches Blitzen; alles ging jedoch zu schnell, als dass ich es genauer hätte bestimmen können. Vielleicht ein eiserner Handschuh oder ein klobiger Ring.

Auf dem Bock des Karrens saßen zwei Männer; sie schienen mit den Augen an den wogenden Hintern der beiden Pferde zu hängen, als hätten sie derlei nie vorher gesehen. Der Linke hatte eine Nase, die einem Schweinerüssel glich; der Rechte hatte den Kopf gesenkt, sodass ich das Gesicht nicht sehen konnte.

Auf der Ladefläche des Karrens, umgeben von Beuteln und Säcken, saß ein Priester, oder jedenfalls ein Mann in dunkler Kutte und mit Tonsur. Er hatte die umwickelten, von etwas wie einer dünnen Kette zusammengebundenen Unterarme auf die Knie gelegt. Die Entfernung sowie das Spiel der Lichter und Schatten – eben fuhren sie unter einer Linde vorbei – mochten mir etwas vorgaukeln, aber ich war mir ziemlich sicher, dass der Priester oder Mönch die Lippen wie im Gebet bewegte. Und dass ihm Tränen die Wangen herabrannen. Es waren fleischige Wangen, fast Beutel, und von der Mitte des Schädels bis zur halben Stirn hatte er ein flammendes Brandmal. Ein Gefangener vielleicht, den sie mit Feuer gefoltert hatten.

Links hinter dem Karren ritt ein Riese, an die sechseinhalb Fuß groß, falls der mächtige Oberkörper nicht zu winzigen Beinen gehörte. Groß, breite Schultern, aber nicht fett – ein Hüne voller Muskeln. Außer der fleischigen Nase war nichts in seinem Gesicht auffällig, aber insgesamt wirkten die Züge bedrohlich; es war das Gesicht eines grimmen, fressgierigen Bären. Auf dem Kopf trug er einen schlichten Helm. Die linke Ohrmuschel fehlte. Der einohrige Bär, dachte ich. Er hielt die Zügel in der rechten Hand und ließ die linke baumeln: eine Pranke, groß wie ein Essbrett oder eine kleine Schaufel. Ein Sonnenstrahl fiel darauf, und ich sah, ehe der Widerschein mich blendete, eine schwarze Linie am Mittelfinger, die der dicke Ring sein musste, der den Licht speienden Stein trug.

Der vierte Reiter, rechts hinter dem Karren, trug einen ausladenden Hut mit wippenden Federn, die das Gesicht teils verdeckten, teils verschatteten. Sichtbar und denkwürdig war nur die Nase, lang und gekrümmt wie der Schnabel eines Raubvogels. Außerdem war sie wohl irgendwann einmal gebrochen, sodass sie nicht nur an der Oberlippe, sondern auch noch am linken Mundwinkel zu schnüffeln schien. Sperber, dachte ich – nein, Mordfalke.

Mehr musste ich aber von seinem Gesicht nicht sehen, denn ich kannte es bereits. Es gehörte einem der Pilger, die wir abends aufgenommen hatten. Erbärmlich und entstellt und arm war er mir vorgekommen; nun wirkte er bedrohlich und unheimlich, ein fleischgewordener Fluch.

Ich blickte nach links, zum Talausgang: Ob es dort eine Stelle gab, noch näher am Weg, zu der ich mich schnell und unauffällig begeben könnte?

Aus den Augenwinkeln sah ich eine flüchtige Bewegung. Als ich mich umdrehen wollte, flog ein Schatten durch die Luft. Das Gewicht eines Mannes lastete plötzlich auf mir, drückte mich beinahe in den Boden, und eine harte Hand presste sich auf meinen Mund.

Als ich aufhörte, mich vergeblich zu wehren, ließ der Druck ein wenig nach. Der Mann näherte seinen Mund meinem Ohr und flüsterte: »Kein Laut.«

Unter der pressenden Hand zu nicken, war nicht ganz einfach, aber ich brachte zumindest ein Zucken zustande.

»Still, ja?«

Er rutschte zur Seite, sodass ich mich aufrichten konnte. Nun erst sah ich, dass hinter ihm ein zweiter Mann stand. Er hielt einen gespannten Bogen in den Händen; die Spitze des Pfeils schien vor meinem linken Auge zu glitzern.

Etwas an den Männern wirkte fremd, aber das bemerkte ich erst nach und nach. Zuerst sah ich nur die Pfeilspitze, dann die Kleidung – schlichte Sachen, wie einfache Reisende sie tragen – und erst danach, im Zwielicht des Waldes, die Gesichter.

Sie waren dunkler als alle, die ich bis dahin gesehen hatte. Die Haut war braun, aber ein anderes Braun als jenes, das die Gesichter von Feldarbeitern am Ende des Sommers zeigen. Auch die Haare und die Augen waren dunkel, und die Züge insgesamt irgendwie anders geschnitten, ohne dass ich die Andersartigkeit hätte benennen können.

Beide trugen Stiefel, darüber weite Beinkleider und offene Reisemäntel oder Umhänge; die Gürtel waren zu sehen, und an ihnen hingen Dolche in gewöhnlichen Scheiden. Ich erinnerte mich plötzlich an Bilder von Fremden, die so ähnlich ausgesehen hatten; aber deren Dolche und Scheiden waren krumm und verziert gewesen. Krumme Messer an den Gürteln wären mir beinahe vertraut vorgekommen; die gewöhnlichen Stichwaffen machten alles noch fremder.

Das stimmt natürlich so nicht; dieser Anblick ist eine Dreingabe meines erfindungsreichen Gedächtnisses. So habe ich sie oft gesehen, aber an jenem Tag im Wald hatten sie kriechen müssen und die Umhänge zurückgelassen, und da sie auf dem Bauch lagen – auch der Zweite, der mit dem Bogen, hatte sich hingelegt –, kann ich weder Gürtel noch Dolche bemerkt haben. Wahrscheinlich habe ich auch die oben niedergelegten Gedanken über das, was Gott kann und nicht will oder will und nicht kann, viel später zum ersten Mal gedacht – nicht damals, mit fünfzehn, überwältigt vom Entsetzen, das weder Luft zum Atmen noch Raum zum Grübeln ließ.

Damals wusste ich auch nicht, in welcher Sprache sich die beiden berieten, als die Mörder das Tal verlassen hatten. Arabisch – inzwischen habe ich davon mehr vergessen, als ich noch beherrsche. Aber das hat keine Bedeutung für die Geschichte, die zu erzählen man mich gedungen hat. Ebenso wenig das, was in den folgenden fünf Jahren geschah. Ohne die Kenntnisse und Fertigkeiten, die ich in diesen Jahren erwarb, hätte ich all das, was aufzuschreiben ist, weder erlebt noch überlebt. Insofern hat es eine gewisse Grundbedeutung, wie die Mauern sie haben, die den Palast oder den Kerker tragen. Ob das Leben, von dem ich zu berichten habe, Palast war oder Kerker, mögen andere erwägen; hierzu ist es nicht nötig, die Grundmauern des Gebäudes genau zu kennen. Aus diesen fünf Jahren sei also nur verzeichnet, was für die Erfassung des übrigen Berichts unabdingbar ist.

Der Mann, der sich auf mich geworfen und mir den Mund zugehalten hatte, war Grieche und muss damals um die fünfunddreißig gewesen sein. Je nachdem, wo wir uns gerade aufhielten, nannte er sich Georg, Georges oder Giorgio; unter uns hieß er Jorgo. Er war versklavt worden und ein Diener von Kassem ben Abdullah. Den zweiten Diener sah ich nicht gleich; Ibrahim, der Jude war, eigentlich Abraham hieß und sich Avram nannte, hütete die Pferde, während die anderen durch den Wald schlichen. Und Kassem, natürlich, mein Herr, mein Vater, Freund und Leiter – aber über ihn und die anderen wird später genug zu schreiben sein.

Nachdem die Mörder fort waren, warteten wir eine Weile, um sicher zu sein, dass sie nicht zurückkommen würden. Dann gingen wir ins Tal zu den Ruinen und den Toten.

Da dies nicht die Geschichte meiner Empfindungen ist, brauche ich mich nicht an das Grauen zu erinnern. Einhundertneun Tote; ich wäre der hundertzehnte gewesen. Kassem wollte weiterreiten; die beiden anderen zeterten und flehten (so klang es, und so sah es aus), bis er bereit war, länger zu verweilen. Schließlich fasste er selbst mit an. Meine Eltern und Geschwister legten wir in ein kleines Grab, auf dem ich ein Holzkreuz errichtete. In den Querbalken ritzte ich die Namen, abgekürzt, so gut es ging. Für die anderen Dorfbewohner gab es ein großes gemeinsames Grab.

Später erfuhr ich, dass Jorgo und Avram sich dafür eingesetzt hatten, mich mitzunehmen, wenigstens bis zum nächsten größeren Ort. Ich war zu ausgehöhlt, als dass ich Gedanken auf meine Zukunft hätte verschwenden können. Später überlegte ich, ob es eine andere Möglichkeit gegeben hätte – für mich, nicht für Kassem, Jorgo und Avram. Sie hätten mich zurücklassen oder erschlagen können.

Und ich? Hätte ich denn zurückbleiben sollen, um allein das Dorf wieder aufzubauen, allein die Felder zu bestellen? Seit wir aus der Stadt in dieses Dorf gekommen waren, hatte ich das Bauernleben gehasst – vier Monate, seit der Flucht. Ich wusste nicht einmal, warum wir dorthin geflohen waren, mit der Billigung des Grafen, dem die Ländereien und das Gutshaus gehörten. Aber was wusste ich schon? Die Eltern hatten mich lesen, schreiben und rechnen gelehrt, dazu Latein und Französisch, und nichts davon war auf den Äckern hilfreich, abgesehen vielleicht davon, dass ich beim Melken und Roden und Graben nutzlosen Gedanken und Wünschen hatte nachhängen können, die die Arbeit nicht leichter, sondern noch scheußlicher machten. Mehr konnte ich nicht mitnehmen; mehr als das, was sich in meinem Kopf befand und was ich am Leib trug, hatten die Mörder und Plünderer nicht zurückgelassen.

Eines gab es noch …, aber da ich die Fremden, die bei mir waren, nicht kannte und ihnen nicht vertraute, konnte ich das Versteck nicht aufsuchen und öffnen. Das wollte ich bei nächster Gelegenheit tun, später, bald.

Einen Gegenstand allerdings fand ich, den ich mitnehmen konnte und der mir in all den Jahren das Denken und Lachen und Leben erleichtert, oft auch erst ermöglicht hat. Und angeblich war es dieser Gegenstand, der Jorgo und Avram dazu brachte, sich für mich zu verwenden: mich mitzunehmen, zu ihrer Unterhaltung und Erbauung.

In den Trümmern unseres Hauses fand ich, zu meinem Erstaunen unversehrt, den kleinen harten Kasten mit meiner Fiedel: Freundin, die ich weinen lassen konnte, wenn ich keine Tränen zeigen durfte, die oft spottete, wenn ich ein ernstes Gesicht zu machen hatte, die manchmal Kehlenschlitzer tanzen ließ, bis sie meinen Hals vergaßen, und die zuweilen zwischen mir und dem Hungertod eine Wehr aus Brotstückchen und kleinen Münzen errichtete.

Fast fünf Jahre des Lernens und des Reisens vergingen, bis ich ins Tal zurückkehrte.

2

Ehe wir die Brücke über die Mosel erreichten, hatte Jorgo noch gespottet: über meine Vorfreude, über meine Erinnerungen an eine große Stadt. »Du wirst sehen, Kleiner, je größer der Zwerg, desto winziger das Dorf.«

Dann kamen wir zur Brücke, und Jorgo, der eine halbe Länge vorausritt, begann zu fluchen, auf Griechisch und Arabisch, durcheinander. Avram grinste, Kassem schwieg, ich lauschte, um neue Wortfügungen zu lernen.

»Dieses Land, bah, diese Gegend, von den unfähigen Göttern der Vorzeit aus Kameldung und Eselskotze geformt, mit Bewohnern, deren sämtliche Gedanken nicht einmal ausreichen, eine Nussschale zu füllen. Anderswo gibt es wenigstens anständige Wegelagerer, die man mit dem Degen kitzeln kann, aber hier … Einreisezoll, Ausreisezoll, Fahrgeld, Brückenmaut, und jede windschiefe Scheune ist ein eigener Staat. Nicht zu reden von …«

Kassem unterbrach ihn. »Nicht zu reden, Jorgo. Zu schweigen ist jetzt förderlich und tugendhaft.«

Jorgo hob eine Hand und verstummte.

Wir hatten in den letzten Tagen die südlichen Grenzwachen des Erzbischofs und Kurfürsten von Köln bezahlt, dass sie uns reiten ließen, ohne alle Satteltaschen zu durchwühlen und die Waffen einzuziehen. Danach die nördlichen Wächter des Fürstentums Jülich, das bis an den Rhein reichte, Maut für die Benutzung einer Brücke – in Wahrheit ein aufgeschütteter und mit Knüppeln befestigter Damm, der Lücken der alten Römerstraße über die Ahr schloss –, einer Furt, einer kleinen Fähre, Einreisezoll an der Grenze des Kurfürsten und Erzbischofs von Trier, noch eine Fähre, und nun sahen wir den Mautschuppen am Nordende der Balduinbrücke vor uns.

Kassem zahlte, wie immer, und im Geiste ergänzte ich die Liste all der Ausgaben, die er in den vergangenen fünf Jahren für mich gemacht hatte. Auf der Brücke trieb ich mein Pferd an, um schneller nach Koblenz zu kommen, in die Stadt, aus der wir – die Familie, geliebte Schatten – in jenes abgelegene Tal geflohen waren. Noch immer wusste ich nicht, was der Grund dafür gewesen sein mochte. Und neben der Freude, die große Stadt meiner Erinnerungen zu sehen, empfand ich eine ungewisse Hoffnung. Darauf, Kenntnisse zu erlangen, Erklärungen, endlich verstehen zu können, was geschehen war, warum, und ob es vielleicht sogar eine Erhellung hinsichtlich des Mordens gäbe.

Denn nichts von dem, was in den Jahren seither geschehen war, hatte die Bilder und die Gefühle tilgen können. Es verging kein Tag, an dem ich nicht an das Grauen dachte. Oft wurden die Erinnerungen durch Zufälle ausgelöst – ein aufgeschnapptes Wort, ein Anblick, ein Klang, das Lachen einer Frau. Alle lachenden Frauen waren die Mutter, alle Mädchen die Schwestern, alle Kleinkinder der Bruder, alle Männer … nein, nicht alle; ich hatte zu viel Umgang mit Männern gehabt. Aber viele Männer, aus der Ferne erblickt, oder Männer mit einer bestimmten Haltung, die mir den Rücken zuwandten, waren der Vater. Die meisten Erinnerungen waren jedoch in Gerüchen geborgen. Jeder Hauch von Süße war Brei, und ich sah die Mutter, die den kleinen Bruder fütterte; jeder Braten wurde von meinem Vater gedreht, und einmal, als ich bei einer Dirne lag, wehte mich aus ihrem langen dunklen Haar etwas an, das dem Duft der hellen Haare der Schwestern glich, wenn Mutter ihnen den Kopf gewaschen hatte, und ich war nicht fähig, das zu vollenden, wofür ich gezahlt hatte.

Am Südende der Brücke, auf dem kleinen Platz vor dem Stadttor, stiegen wir ab. Das große Tor der großen Mauer der großen Stadt Koblenz war eng und niedrig, und dahinter gelangten wir in schmale Gassen voller Unrat und Menschen und Pferdekot. Später, abends, würde es aus den Schenken und aus vielen Häusern nach Essen riechen, nach Wein und Bier, aber es war geschäftiger Nachmittag, und alles roch nach den Ausscheidungen von Tieren und Menschen, nach Schweiß und Leder, klammen Wollstoffen und mürben Füßen.

Einen Block südlich der Burg fanden wir ein Gasthaus mit Ställen. Nach kurzem Feilschen erhielten wir zwei Räume im Obergeschoss an der Rückseite des Innenhofs. Die Einrichtung bestand aus strohgefüllten Matratzen, einem Tisch, Schüssel und Wasserkrug. Immerhin schienen die Decken vor nicht allzu langer Zeit gewaschen worden zu sein und keine Schlummertiere zu bergen.

Jorgo, Avram und ich nahmen das linke der beiden Zimmer und brachten unser Gepäck und das von Kassem hinauf. Nach flüchtiger Reinigung wechselte ich ein paar Worte mit Avram und Jorgo und klopfte dann an Kassems Tür.

»Komm herein«, sagte er, ohne zu fragen, wer da sein mochte.

Als ich eingetreten war und kurz den Kopf vor ihm neigte, erhob er sich von der Matratze, auf der er gesessen und gedacht oder vielleicht gebetet hatte.

»Du willst Spuren suchen, mein Sohn?«

»Ja, Herr. Was dich nicht überraschen dürfte.«

Er lächelte. »Alles andere hätte mich in Verwunderung und Verwirrung geworfen. Brauchst du Hilfe? Soll einer von den anderen mitgehen?«

Ich zögerte einen Moment. »Ich glaube nicht, dass es nötig sein wird.«

Er nickte. »Du wirst uns hier finden. Oder nicht, je nachdem. Vielleicht essen wir später hier, vielleicht in einer anderen Schenke. Zur Nacht finden wir uns hier ein.«

Ich stieg die enge Treppe hinab, durchquerte den Hof und suchte den Wirt. Seine dröhnende Stimme – wie Gebell, das in einem schwarzen Keller hallt – führte mich zur Küche, wo er den Koch beschimpfte und eine Schankdirne gröblich aufzumuntern suchte.

»Und wenn dein Arsch zu fein ist, sich tätscheln zu lassen, solltest du ins Kloster gehen«, sagte er.

»Ist er nicht.« Die junge Frau schob den Unterkiefer vor und erwiderte seinen Blick. »Ich habe ihn geschlagen, weil er beim Tätscheln einen Finger in Höhlungen schieben wollte, die nicht seinem Finger bestimmt sind.«

»Ah.« Der Wirt lachte plötzlich. »Wohlgetan, o Schöne.« Er wandte sich mir zu. »Und Euer Begehr, Herr?«

»Nicht tätscheln und nicht geschlagen werden«, sagte ich. Die junge Frau zwinkerte mir zu, ehe sie die Küche verließ. »Sondern eine Antwort. Wer ist Euer Amtmann?«

»Unserer? Oder der von Trier?«

»Eurer.«

Der Wirt kratzte sich das struppige Kinn. »Der alte Haidlaub. Wie seit hundert Jahren. Aber das wird Euch nichts sagen.«

»Doch, das sagt mir etwas. Wo kann er jetzt sein? In seiner Amtsstube?«

»Vermutlich. Kennt Ihr den Weg?«

»Ich kenne ihn. Und danke Euch.«

Damals erinnerte ich mich an einen stattlichen Mann, einen halben Kopf größer als ich, mit hellgrauen Augen und dunklem Schopf. Vater hatte ihn mit dem Vornamen angeredet, Christian, und er war für Haidlaub »du, Georg« gewesen. Selbst heute, Jahre später, sehe ich, wenn ich die Augen schließe, den Amtmann Haidlaub so, wie er in meiner Kindheit war. Aber wenn ich an mich denke, sehe ich mich ebenfalls jünger als der Spiegel; ah, ich fürchte, die Erinnerung ist fehlerhaft. Vielleicht wählt sie aber auch nur das aus, was ihr (oder uns) gut oder eben noch erträglich erscheint, und über gewisse Lücken, die sich mit der Zeit auftun, lässt sie ein Gewirk aus Beschönigung und Einfallsreichtum wuchern.

Der Mann, der mich mit zusammengekniffenen Augen musterte, war grau und ein wenig kleiner als ich; aber die hellgrauen Augen blickten immer noch scharf.

»Ihr wünscht?«, sagte er.

Zwei Schreiber, die bei meinem Eintreten aufgeschaut hatten, beugten sich wieder über ihre Listen. Durch die kleinen Fenster der Amtsstube fiel mattes Nachmittagslicht, aber es war noch zu früh für Lampen.

»Erkennt Ihr mich nicht, Herr?«

Haidlaub legte den Zeigefinger an die Nase. Dann öffnete er die Augen weit. »Jakko?«, sagte er. »Bist du … seid Ihr Jakob Spengler?«

»Bin ich. Aber Ihr müsst mich nicht ›Ihr‹ nennen.«

»Dann sag du wie früher Ohm Krischan. Und setz dich. Woher kommst du? Gewachsen bist du; ein Mann. Wo bist du gewesen? Was … Aber setz dich doch! Ich glaube, du wirst eine lange Geschichte zu erzählen haben, nicht wahr?«

Ich schaute mich um. Die Stube war niedrig, vollgestopft mit Schreibpulten und Schränken, in denen sich wahrscheinlich amtliche Schriften und Blätter mit Gesetzen und Anweisungen stapelten. Neben der Eingangstür stand eine Bank, auf der Bittsteller warten mochten, ehe die Büttel im Vorraum sie zum Amtmann ließen. Mit Ohm Christian, den beiden Schreibern – die uns aus den Augenwinkeln beobachteten – und mir war die Stube beinahe überfüllt.

»Vielleicht nicht hier?«, sagte ich. »Wenn du Zeit hast, später, bei einem Glas Wein?«

»Weißt du noch, wo ich wohne, Junge? Dann komm zu mir, wenn die Sonne untergegangen ist.«

Haidlaub wohnte in einem kleinen Haus in der Nähe des Südtors. Wie die meisten anderen Gebäude hatte es ein Erdgeschoss aus behauenen Steinen, ein Obergeschoss aus Ziegeln und Balken und ein schräges Schieferdach. Der kleine Garten neben dem Haus, früher von Haidlaubs Frau mit Küchenkräutern bepflanzt und säuberlich gehegt, war verwildert.

»Sie ist gestorben, vor einem Jahr.« Er fuhr sich mit der Hand über die Augen. »Seitdem …« Mit dem linken Arm beschrieb er einen Halbkreis, der den unordentlichen Wohnraum umfasste und wahrscheinlich auch den Garten einschließen sollte. »Komm, setz dich.«

Aus einem Krug goss er hellen Wein in zwei Becher. Brot, Schmalz und eine entzündete Unschlittkerze befanden sich bereits auf dem Tisch. Der Stuhl, auf den ich mich setzte, wackelte ein wenig.

Wir tranken einander zu. Mit einem länger ungesäuberten Messer kratzte er Schmalz aus dem Topf und verteilte es auf seinem Brot. Dabei sagte er, ohne mich anzusehen: »Fünf Jahre, nicht wahr? Du bist mit Fremden gekommen, um mir zu sagen, dass euer ganzes Dorf zerstört ist und alle tot sind, bis auf dich.« Er beendete die Verteilung des Schmalzes und sah mir in die Augen. »Soll ich beginnen? Meine Geschichte ist kürzer, fürchte ich.«

Ich nickte nur. Irgendwie hatte ich gehofft, von ihm Erhellendes zu hören. Wer die Mörder gewesen waren, dass man sie gestellt oder wenigstens namentlich erfasst und geächtet habe, wenn man sie denn schon nicht fangen konnte. Den ganzen Weg zu seinem Haus hatte ich versucht, meine Schritte und das heftige Pochen des Herzens in Einklang zu bringen. Aber »kürzere Geschichte« konnte nur eines bedeuten.

»Wir wissen nichts«, sagte er. »Nicht mehr, als du uns damals erzählt hast. Wanderer, angeblich Pilger, die in kleinen Gruppen durchs Land ziehen und sich in eurem Dorf verabredet haben, um alles zu erschlagen und niederzubrennen. Es gab Gerüchte, Gewisper, in den Wochen danach; das ist immer so, wenn derlei geschieht. Jemand hat dies oder das gesehen, aber es ist nicht sicher, ob es Sichtung oder Gesicht ist. Einbildung, verstehst du? Etwas ist geschehen, und vielleicht hat der Schatten, den ich auf dem Feld gesehen habe, etwas damit zu tun.« Er hob die Schultern.

»Fünf Jahre«, sagte ich leise, »habe ich gehofft, hier mehr zu erfahren.« Ich trank einen Schluck des leichten, süßsäuerlichen Weins, aber damit konnte ich nicht die Enttäuschung hinunterspülen. »Wirklich nicht mehr als … das?«

»Überlegungen, allenfalls; aber die wirst auch du angestellt haben.«

»Das habe ich. Ohne zu großen Erkenntnissen zu gelangen.«

Er rieb sich die Nase. Dann faltete er die Hände auf dem Tisch, neben dem Schmalzbrot, das er noch nicht angefasst hatte. »Sag, was du denkst, dann sage ich dir, ob es das ist, was ich gedacht habe.«

»Pilger«, sagte ich mit einer Stimme, die mir fremd erschien, »verabreden sich nicht, um ein Dorf zu vernichten. Räuber lauern Reisenden auf oder überfallen einsame Höfe. Inzwischen mag es anders sein, aber vor fünf Jahren wird es nicht viele Räuber mit Büchsen gegeben haben.«

Haidlaub nickte. »Weiter.«

»Sie sind vorgegangen wie Soldaten. Ein sorgsam erwogener, verabredeter Angriff. Hinterher, nehme ich an, haben sie sich wieder zu kleinen Gruppen aufgelöst. Oder hat man eine größere Truppe reiten und marschieren sehen?«

»Nichts dergleichen. Hier und da sind Fremde gesehen worden.« Er lachte; es war jedoch eher ein Glucksen. »Wie jeden Tag seit tausend Jahren. Oder mehr. Die Straßen am Rhein, am Ufer … Wann wären hier keine Fremden unterwegs? Wie die, mit denen du gereist bist.«

»Wie diese. Meine Freunde. Fünf Jahre haben sie mich genährt und geschützt und ausgebildet … Aber davon später.«

Ich nahm etwas Brot, wischte das Messer an meinem Jackenärmel ab und bediente mich aus dem Schmalztopf. Ohm Krischan wartete, bis ich abgebissen hatte; dann begann auch er zu essen.

»Noch etwas?«, sagte er mit vollem Mund.

»Sie sind also von irgendwoher gekommen, wahrscheinlich von weiter fort. Sie haben sich in unserem Dorf getroffen und alles ermordet und zerstört. Sind noch andere Dörfer überfallen worden?«

Haidlaub schüttelte den Kopf; seine scharfen Augen bohrten sich in meine. »Wir nähern uns«, sagte er. »Weiter?«

»Wenn sie also von weit her gekommen sind, um nur unser Dorf zu überfallen, kann es kein Zufall gewesen sein. Nicht zufälliges Morden und Brennen, weil das Dorf eben so am Weg lag. Es war eine geplante und gezielte Tat.«

»So sieht es aus.«

»Soldaten, wenn sie so etwas tun, haben einen Auftrag. Der Auftrag wird nicht gelautet haben: Reitet oder marschiert zu diesem Dorf und bringt alle um.«

»Sondern?«

»Vielleicht so: Es gibt da ein Dorf, in dem bestimmte Leute leben, die beseitigt werden müssen. Damit es nicht so sehr auffällt, und damit keine Zeugen bleiben, die euch später dieser Tat bezichtigen können, bringt alle um und plündert. Was meinst du?«

Haidlaub legte das Brot auf sein Essbrett. »Ich fürchte, so ähnlich ist es gewesen. Aber damit sind deine Fragen nicht beantwortet, oder?«

Ich beugte mich vor und sagte leise, durch die Zähne: »In dem Dorf haben Bauern und ihre Familien gelebt. Niemand, der irgendwem in weiter Ferne etwas hätte tun können. Es gab dort, außer den Bauern, nur das Gutshaus des Grafen, der nicht da war. Und es gab … uns. Meinen Vater, unsere Familie.«

Ohm Krischan nickte.

»Was hat mein Vater getan, ehe wir in das Dorf gezogen … geflohen sind? Mit Erlaubnis des Grafen oder ohne sein Wissen? Was hat der Graf getan, dass Soldaten aus der Ferne kommen und alles niedermachen? Was weißt du, Ohm?«

Er wich meinem Blick nicht aus. »Ich weiß nichts«, sagte er. »Oder nicht viel. Dein Vater hat für den Grafen gearbeitet – daran wirst du dich wohl erinnern. Auch wenn du jung warst und keine Einzelheiten erfahren hast, nicht wahr?«

»Ich weiß, dass mein Vater die Geschäfte des Grafen betreut hat. Er musste oft reisen, damals.«

»Weißt du, wohin er gereist ist?«

»In die Städte der Kurfürsten – Köln, Mainz, Trier«, sagte ich. »Ich weiß, dass er in Frankfurt war, in Luxemburg, aber er ist auch nach Brandenburg gereist und nach Bayern, nach Frankreich und Flandern und Burgund. Hilft uns das?«

Haidlaub griff wieder nach seinem Brot und biss ein großes Stück ab. »Städte und Lande«, sagte er, »in denen Geschäfte gemacht werden. In denen auch Staatsgeschäfte gemacht werden. Die man oft nicht von den anderen trennen kann.«

»Kann man sie je von den anderen trennen? Bedingen beide Arten des Geschäfts nicht einander?«

Haidlaub versuchte, gleichzeitig zu kauen und zu lächeln. »Ich bin nur ein alter Amtmann. Ich sorge im Auftrag des Rats für die Ordnung in Koblenz, und manchmal muss ich mich mit dem anderen Amtmann, dem Schultheiß, den der Trierer in die Burg gesetzt hat, ein wenig balgen, weil die Anliegen des Bischofs und Kurfürsten nicht immer die gleichen sind wie die des Rats. Ich nehme an, das ist in Köln und Frankfurt und Dijon und Paris nicht anders. Mehr weiß ich nicht von Staatsgeschäften.«

»Die Kurfürsten, die den Kaiser wählen?«, sagte ich. »Köln, Mainz, Trier? Gewählt wird er in Frankfurt. Brandenburg und Sachsen sind auch kurfürstliche Häuser. Dijon, sagst du, und Paris? Kann es …«

Er hob die Hände. »Leg mir nichts in den Mund, Junge. Ich weiß nicht, was dein Vater hier, da und dort für den Grafen zu erledigen hatte. Was die Anliegen des Grafen waren.«

»Wo finde ich ihn? Den Grafen, meine ich. Glaubst du, er wird bereit sein, mir etwas zu sagen?«

Haidlaub schüttelte den Kopf. »Du würdest bestenfalls zum Hofmeister gelangen, vielleicht zum Kämmerer. Außerdem« – er seufzte – »wird der jetzige Graf nicht viel wissen von dem, was sein Vater und dein Vater unternommen haben. Er ist noch jünger als du.«

»Heißt das, der Graf ist gestorben?«

»Vor fünf Jahren.« Ohm Krischan sagte es wie nebenher, ohne besondere Betonung. »Im Hunsrück, wo es immer Räuber gegeben hat. Auf der Reise nach Trier ist seine Kutsche überfallen und geplündert worden. Er und all seine Leute wurden erschlagen.«

Ich schwieg ein paar Atemzüge lang. »Vor fünf Jahren?«, sagte ich dann. »Zur gleichen Zeit?«

Haidlaub nickte. »Vielleicht zehn Tage nachdem du mit deinen fremden Freunden verschwunden bist. Zähl die Tage und die Meilen zusammen, Jakko; was erhältst du dann?«

»Soldaten, die in kleinen Gruppen durchs Land ziehen, ein Dorf überfallen und ein paar Tage später den Grafen töten? Zuerst seinen Vertrauten, dann ihn selbst?«

Haidlaub hob die Schultern. »Es könnte auch alles Zufall sein.« Dann runzelte er die Stirn. »Was willst du mit den Fragen anfangen?«

»Antworten suchen. Antworten, die mir helfen, das zu verstehen, was geschehen ist. Und die Männer zu finden, die meine Familie und die anderen gemordet haben.«

Ohm Krischan atmete scharf durch die Zähne ein. »Du weißt, der Herr sagt, ›Die Rache ist mein‹, nicht wahr?«

»Vielleicht ist Er mit anderen Dingen beschäftigt.«

»Darüber werde ich nachdenken, wenn du weitergereist bist. Ehe du gehst, will ich dir noch etwas geben, aber zuerst möchte ich hören, was du in all den Jahren getan und gesehen hast.«

Christian Haidlaub war seit vielen Jahren Amtmann in Koblenz, und er mochte kaum gereist sein, doch hatte er nicht nur mit den Bewohnern der Stadt und den zahllosen Fremden zu tun, die über die alten Rheinstraßen und den Fluss zogen und Handel betrieben. Mindestens ebenso wichtig waren die Beziehungen zwischen der Stadt und dem Erzbischof und Kurfürsten von Trier, dessen Amtsleute in der Burg saßen und im Lauf der Jahre Haidlaub dazu gezwungen hatten, sich mit dem, was er »Staatsgeschäfte« nannte und nicht zu kennen vorgab, überaus gründlich zu beschäftigen. Ich war nicht überrascht, dass er die Namen ferner Orte und Lande kannte, nicht fragen musste, in welcher Weltgegend sich dies oder jenes befand und zugetragen hatte. Als ich Krakau erwähnte, fragte er, ob ich König Sigismund gesehen hätte, ob dieser sich im Wawel aufgehalten habe und ob der Altar der Marienkirche wirklich so schön sei. Ähnliche Fragen stellte er auch zu anderen Orten. Ich weiß bis heute nicht, ob es aus Wissbegier geschah; vielleicht wollte er auf diese Weise herausfinden, ob ich die Orte tatsächlich gesehen hatte.

Einen weiteren Grund für seine Fragen nannte er mir allerdings selbst, wenn auch nicht unmittelbar.

»Dein Herr, wie du ihn nennst, dieser Kassem – woher kommt er?«

»Aus Tunis. Das ist …«

Er hob die Hand. »Ich weiß.« Er lächelte kurz. »Von dort kamen Roms beste Feinde. Fünf Jahre seid ihr also gereist? Köln, Bremen, Hamburg, Dresden, Prag, Krakau, Kiew, Nowgorod, Reval, Stockholm, Wisby, Danzig, Kopenhagen, London, Paris, Gent, Löwen, Leiden … Habt ihr unterwegs gehungert? Gebettelt? Gearbeitet?«

»Ohm Krischan – wenn du wissen willst, ob mein Herr Kassem reich ist, warum fragst du nicht gleich?«

»Nun denn – ist er reich?«

»Er ist reich, klug, gebildet, tapfer. Und fromm.«

»Ein frommer Heide?«

Ich seufzte. »Sie sagen, es gibt keinen Gott außer Gott, und Mohammed ist Sein Prophet. Sie sagen auch, ein früherer Prophet war Isa ben Mariam – Jesus, Sohn der Maria. Ist einer, der zu diesem Gott betet, ein Heide? Ich weiß es nicht. Ich habe zu unserem Herrn gebetet, als die Mörder alles vernichtet haben.«

»Und Er hat es nicht verhindert, willst du sagen?« Haidlaub legte den Kopf in den Nacken und starrte an die niedrige Decke. »Ich wollte mit dir kein Streitgespräch über den wahren Glauben führen, Junge.«

»Ich weiß, Ohm. Du willst wissen, ob Kassem in den christlichen Landen als Kundschafter reist. Für einen Herrn, vielleicht für den Türken.«

»Und? Tut er das?«

»Rede ich mit dem Amtmann oder dem Ohm?«

Haidlaub sah mich streng an, aber dann blinzelte er. »Kleiner Teufel«, sagte er, »das hast du dir vorher überlegt, und deswegen wolltest du nicht in der Amtsstube reden, nicht wahr?«

Ich bemühte mich nicht, ein Grinsen zu unterdrücken. »Aus der Nähe von Tunis kamen, sagst du, Roms beste Feinde, und heute ist Rom das Herz der Christenheit.«

»Also Kundschafter für den Fürsten von Tunis, der dem Großen Türken gehorcht … Und ein kluger Mann. Wie klug?«

»Wie misst man Klugheit, Ohm? Zwei, die nebeneinander herdenken, wie Läufer nebeneinander rennen, und wer als Erster das Ziel erreicht, ist der Bessere? Oder zwei Männer schleudern Gedanken an eine Felswand, und der hat gesiegt, dessen Gedanken den tieferen Eindruck im Stein hinterlassen?«

Haidlaub verzog das Gesicht. »Redet ein kluger Mann mit anderen klugen Männern? Oder beobachtet er schweigend?«

»Er redet mit ihnen, und ich habe keinen gehört, der mehr gewusst hätte als er.«

»Du warst also dabei?«

»Nicht immer, aber oft. Ich war ja auch Dolmetsch, wenn es nötig war. Und – ja, er ist reich, und er hat Zahlungsanweisungen, Gutschriften, für die meisten großen Banken. Außerdem hat er Reisebriefe, in denen Fürsten und Amtsleute ersucht werden, ihn vorzüglich und mit Achtung zu behandeln. Ihn und seine Begleiter.«

»Von wem ausgestellt?«

Ich hob die Schultern. »Ich habe nicht alle gesehen. Ich weiß, er hat solche Briefe von Papst Leo, vom Dogen, vom Herzog von Ferrara – ah, du weißt schon: von einem Bischof in Palermo an einen Domherrn in Frauenburg, von einem adligen Magister in Bologna die Bitte an einen Magister zu Köln, sich des weit gereisten Freundes anzunehmen.«

»Wolltest du mit dem Schultheiß des Bischofs reden?«

Die jähe Abschweifung ließ mich ein paar Augenblicke zögern. »Es wäre vielleicht sinnvoll, oder?«, sagte ich dann.

»Es wäre gefährlich«, sagte Haidlaub. »Mein Amtsbruder in der Burg und sein geistlicher Herr halten nicht viel von heidnischen Fremden. Und du weißt vielleicht, dass in anderen Gegenden die Bauern aufbegehren; da ist dann jeder Fremde, der vielleicht Bauernbotschaften überbringen könnte, schnell in den Kerker gesteckt.«

Ich leerte meinen Becher und erhob mich. »Ich danke dir für die Warnung – und für alles andere, Ohm«, sagte ich.

»Ich werde den Schultheiß zu meiden suchen. Und im Gasthaus nicht laut reden.«

Haidlaub erhob sich ebenfalls. Seine Hand tastete nach etwas in einem Kästchen, das neben ihm auf einer hohen Truhe stand; dabei sah er mich forschend an.

»Du willst also einen langen Rachefeldzug beginnen?«, sagte er. »Dazu wirst du Hilfe brauchen. Und Geld.«

»Ist das Dorf wieder aufgebaut worden?«

Er schüttelte den Kopf. »Bauern aus der Umgebung werden wohl Steine und heile Balken geholt haben. Aber niemand will da leben, wo so viele Menschen ohne Segen abgeschlachtet wurden. Warum?«

»Mein Vater hatte etwas verborgen, was ich damals nicht bergen konnte. Wenn niemand sich dort aufhält …«

»Ich wünsche dir Glück, Söhnchen. Die Fährte ist kalt; vielleicht hilft dir aber ein kleiner Glücksbringer.«

Er zog die geballte Hand aus dem Kästchen und hielt sie mir hin. Ich streckte die Hand so aus, dass meine Handfläche unter seiner Faust schwebte. Er öffnete sie und ließ etwas Kaltes in meine Hand gleiten.

Ich betrachtete es. Und fühlte eisige Finger an meinem Herzen.

»Das ist …«, sagte ich; dann versagte mir die Stimme.

Es war eine feine Silberkette mit einem silbernen Kreuz, ohne den Leib des Herrn. Auf der Rückseite waren ein G und ein S eingeritzt, ineinander verschlungen.

»Ich habe gefragt, hier und da«, sagte Ohm Krischan. »Wochen nachdem du abgereist warst, kam ein Händler auf den Markt, ein Mann aus Cochem, und zeigte mir das. Ich habe es ihm abgekauft.«

Die Kette hatte meine Mutter an Festtagen getragen. Vater hatte sie ihr zu meiner Geburt geschenkt.

»G und S, Gerwine Spengler«, sagte Haidlaub leise. »Ein Mann, dessen linke Hand aus Eisen war, hat sie in Cochem verkauft.«

»Was … was schulde ich dir? Du hast sie ja bezahlt.«

»Du schuldest mir nichts, Junge.« Er legte mir beide Hände auf die Schultern und starrte mir in die Augen. »Bleib gesund, hörst du? Und bedenke, dass die Rache des Herrn ist, wenn du sie vollziehst. Gib mir Nachricht.«

Der Schmuck meiner Mutter. Ein Händler aus Cochem. Ein Mann mit Eisenhand. Ein Gegenstand und zwei Mitteilungen. Während ich langsam durch die kaum beleuchteten Gassen zum Wirtshaus ging, tanzten diese drei wie Teilnehmer eines regellosen Reigens durch meine Gedanken.

3

Kassem, Jorgo und Avram saßen in der Schankstube des Gasthauses – Schankhalle wäre treffender. Sie bot mindestens fünf Dutzend Leuten Platz; etwa die Hälfte der Stühle war besetzt.

Jorgo schob sein von unansehnlichen Resten bedecktes Essbrett in die Tischmitte, lehnte den Kopf an den Tragbalken, hob den Becher und sah mich über dessen Rand an. Dabei kniff er ein Auge zu.

»Du siehst aus, als hätten dir die Geister der Ahnen die Dämmerung durch Spottgesänge verfinstert«, sagte er.

Ich ließ mich auf einen freien Stuhl sinken. »Keine Spottgesänge. Die werden sie dir gleich singen.«

Von der Fackel, die in einer Eisenfaust am Tragbalken steckte, löste sich ein glimmender Span. Ich bildete mir ein, ihn zischen zu hören, aber bis er in Jorgos krausem Schopf landete, war das ärmliche Feuer bereits erloschen.

Avram kicherte leise und langte nach dem Span. Jorgo knurrte; offenbar klebten an dem harzigen Hölzchen ein paar Haare, die nun ausgerissen wurden.

»Zu gedeihlicher Erinnerung – da.« Avram hielt ihm den Span hin.

»Was hast du erfahren?«, sagte Kassem. Die anderen tranken Wein; vor ihm stand ein Napf mit einem Kräutersud. »Und hast du etwas gegessen? Zur Kräftigung der Seele bei schlechten Nachrichten?«

»Ich habe etwas gegessen, mein Vater. Und so schlecht sind die Nachrichten nicht. Sie haben nur alte Wunden aufgerissen.«

Jorgo setzte zu einer vermutlich spöttischen Rede an, schloss aber den Mund wieder, als Kassem die Hand hob.

Ich berichtete, was ich von Haidlaub erfahren hatte, und zum Schluss zog ich die Kette aus der Gürteltasche und legte sie auf den Tisch.

»Etwas zu trinken, feiner junger Herr?« Plötzlich stand die Schankmagd neben mir. Sie sah die Kette und sagte leise: »Oh.«

»Wein«, sagte ich, »und keine Schläge.«

Sie lachte. »Ihr habt mir keinen Anlass dazu gegeben.« Im Weggehen setzte sie kaum hörbar hinzu: »Leider.« Ihre Augen schienen sich nicht von der Kette lösen zu wollen.

»Sie würde dafür gern und gründlich sündigen.« Jorgo schmatzte.

»Was hat es damit auf sich?«, sagte Kassem.

»Sie gehörte meiner Mutter, Herr. Ihre Initialen sind auf der Rückseite eingeritzt. Ein Mann mit einer eisernen Hand hat sie einem Händler in Cochem verkauft, und dieser war einige Tage danach hier in Koblenz, auf dem Markt.«

Kassem nahm die Kette, betrachtete das Kreuz, drehte es um und nickte. »Aber er wusste keinen Namen, nicht wahr?«

»Nein, und auch nichts von anderen Männern. Aber …« Ich zögerte, schloss die Augen und sah die Männer das zerstörte Dorf verlassen. Der Zweite der Anführer, der Moloch: wulstige Lippen, ein beinahe regloses Gesicht, und als er die Linke hob, blitzte etwas metallisch.

Wir schwiegen, bis die Schankmagd einen neuen Krug mit Wein und einen Becher gebracht hatte. Als sie sich vorbeugte, um den Krug auf den Tisch zu stellen und den leeren zu entfernen, stützte sie sich mit der Hand auf meine Schulter. Ich hob die Rechte und berührte flüchtig ihre Finger.

»Eben erst heimgekehrt und schon verabredet«, sagte Avram. »Und ihre Hände sind nicht aus Eisen. Aber gib acht auf die Kette.« Er blickte hinter der Magd her.

Kassem beugte sich vor. »Der Amtmann«, sagte er leise; dabei schaute er sich um. Als er sicher war, dass niemand uns belauschen konnte, fuhr er fort: »Er warnt dich vor dem Amtmann des Bischofs, nicht wahr?«

»So ist es, mein Vater.«

»Wir sollten dennoch zu ihm gehen.«

»Wir?« Ich runzelte die Stirn. »Der Schultheiß, sagt Haidlaub, mag keine Fremden. Schon gar keine, die …«

Kassem lächelte. »Keine Ungläubigen. Sag es ruhig. Trotzdem. Wenn ich die Verteilung der Macht und Zuständigkeit begriffen habe, und du wirst zugeben, das ist in dieser Wirrnis kleiner Länder nicht einfach, dann ist dein alter Freund für die Belange der Stadt zuständig, aber Recht und Ordnung in der Umgebung liegen beim Schultheiß, nicht wahr?«

»So ist es wohl.« Ich zögerte. »Aber …«

»Lausche, was ich mir denke; dann urteile.«

Wir steckten die Köpfe zusammen und hörten, was Kassem vorschlug.

»Herr«, sagte ich schließlich, »du bist mein Vater und mein befehlender Fürst. Steht es mir zu, dir nun zu sagen, dass ich keinen Fehl daran finde?«

Kassem lächelte und legte die Hand auf meinen Arm. »Dann wollen wir es morgen tun.« Er leerte seinen Napf mit Kräutersud und stand auf. »Ich will zwei oder drei Dinge bedenken und die richtigen Schreiben suchen. Euch wünsche ich eine gedeihliche Nacht.«

Nach kurzem Schweigen sagte Avram: »Und nun sag mir, wie sich deine Seele anfühlt.«

»Hat er so etwas?« Jorgo grinste.

»Wie eine Flüssigkeit, die sich längst gesetzt hatte und nun durch Schütteln wieder trüb geworden ist.«

Avram sah sich um. Es war noch lange nicht Mitternacht, und der Schankraum war immer noch halb gefüllt.

»Was könnte die trübenden Flocken wieder auf den Boden deines Gemüts sinken lassen?«, sagte er dann. »Mehr Wein, bis du deine Seele nicht mehr von diesem Tisch unterscheiden kannst? Deine Fiedel? Die Schankmagd?«

»Die ist noch beschäftigt.« Jorgo gluckste. »Magst du uns eine Musik spielen und dazu trinken, bis sie nicht mehr arbeiten muss?«

Dafür, dass ich nachts nicht ins gemeinsame Zimmer zurückgekehrt war, hatte ich von Jorgo und Avram einige Bemerkungen erwartet, aber an diesem Morgen waren alle schweigsam. Wir nahmen Brot, trockene Früchte, ein wenig Käse und Kräutersud zu uns; danach erteilte Kassem uns letzte Anweisungen und beglich die Zeche.

Während er mit dem Wirt verhandelte, schaute Jorgo hinter der Magd her, die durch den Raum tänzelte.

»Sie ist munter«, sagte er halblaut, »und du wirkst müde.«

Avram schnaubte. »Es hat also alles seine Ordnung.«

Jorgo beugte sich zu mir und flüsterte: »Wie heißt sie eigentlich? Und hat sie jetzt den Schmuck?«

»Sie heißt Maria, und den Schmuck wollte sie nicht mehr, als sie gehört hatte, was es damit auf sich hat.«

»Klug.« Jorgo nickte nachdrücklich. »Wer etwas an sich nimmt, an dem Blut klebt, zieht Unheil auf sich.«

»Gilt nicht für dich«, sagte Avram. »Dir stehen die Kette und das Blut deiner Mutter zu.«

»Hättest du sie ihr denn gegeben?«, sagte Jorgo, als wir aufstanden, um Kassem zur Tür zu folgen, wo wir schon vor dem Frühstück unser Gepäck aufgetürmt hatten.

»Nein, sie soll ihr kein Unglück bringen.«

Während sie ihre und Kassems Bündel nahmen, ging ich zu Maria.

»Kurze Wonne, schnelles Scheiden«, sagte ich. »Ich danke und wünsche dir Glück.«

Sie lächelte. »Besser so als langes Zanken. Ich hoffe, du findest dein Ziel.«

Ich verneigte mich ein wenig, und sie hauchte mir einen Kuss auf die Wange.

Nachdem wir die Pferde gesattelt hatten, gingen Kassem und ich zur Burg. Vor dem Eingang lungerten die üblichen Tagelöhner, die auf irgendeine schäbige Arbeit hofften. Die Burgtore standen offen, und die beiden Wächter trugen weder Waffen noch Uniformen – Büttel, vielleicht auch nur Diener, jedoch keine Soldaten.

»Der edle weit gereiste Herr Kassem bittet um ein Gespräch mit dem trefflichen Schultheiß«, sagte ich, als einer der beiden uns in den Weg trat.

»Herr von Seggling ist nicht da«, sagte der Mann. »Soll ich Euch bei Hauptmann Strasser melden?«

Ich blickte Kassem an und sagte auf Arabisch: »Für unser Anliegen vielleicht der bessere Mann, mein Vater.«

Kassem blickte streng und finster. »Sag ihnen, wir nehmen ungern, aber gezwungen an.«

Ich wandte mich wieder an den Wächter. »Der Edle ist nicht erfreut, aber besser mit dem Hauptmann sprechen als mit niemandem.«