Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Buchheim Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Cemetery Dance Germany SELECT '22

- Sprache: Deutsch

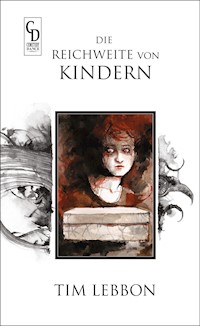

Mit einer Einführung von Michael Marshall Smith: »Lebbon hat eine der besten und emotional überzeugendsten Geschichten über den Tod geschrieben, die ich je gelesen habe.« Daniel ist zehn Jahre alt, als seine Mutter stirbt. Sie stirbt jung und hätte noch so viel zu geben gehabt. Er kann das nicht verstehen und will sie nicht gehen lassen. Nach der Beerdigung beginnt sein Vater mit einer großen Holzkiste zu sprechen, die er unter seinem Bett aufbewahrt. Und als Daniel der Kiste eines Tages etwas zuflüstert … antwortet sie. Daniel weiß nicht, wessen Stimme das ist. Die Stimme aber weiß umso mehr. Mit einem Nachwort des Autors und einer Einführung von Michael Marshall Smith. Michael Marshall Smith: »Lebbon hat eine der besten und emotional überzeugendsten Geschichten über den Tod geschrieben, die ich je gelesen habe.« Black Static: »Ein bewegender Bericht über Liebe und Erlösung.« Interzone: »Sehr emotional und zum Nachdenken anregend.« Horror World: »Mit Die Reichweite von Kindern hat (Lebbon) sogar seine früheren erstaunlichen Werke übertroffen.« The Hub: »Dies ist ein Buch, für das die Leute schwärmen werden. Sie werden darauf bestehen, dass ihre Freunde es lesen. Und sie werden zunehmend frustriert sein über Leute, die behaupten, sie hätten keine Zeit oder kein Geld dafür.«

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 126

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DIE REICHWEITE VON KINDERN

von

Tim Lebbon

Illustriert von

Daniele Serra

Aus dem Amerikanischen von

Kristof Kurz

Grimma

Buchheim Verlag

2022

Deutsche Erstausgabe

ISBN: 978-3-946330-28-8

ISBN E-Book: 978-3-946330-29-5

ISBN Schuberausgabe: 978-3-946330-32-5

© 2022 Buchheim Verlag, Olaf Buchheim, Grimma

Alle Rechte vorbehalten

Cover & Illustrationen: Daniele Serra

Lektorat: Iris Bachmeier

Satz im Verlag

www.buchheim-verlag.de

www.cemeterydancegermany.com

Titel der amerikanischen Originalausgabe:

THE REACH OF CHILDREN

Copyright © 2018 by Tim Lebbon

published in agreement with the author,

c/o BAROR INTERNATIONAL, INC.,

Armonk, New York, U.S.A.

INHALT

EINFÜHRUNG

1. Eine lange Kiste aus Kiefernholz

2. Noch so viel zu erzählen

3. Das müde Mädchen

4. Noch ein Kind

NACHWORT

AUTOR

ILLUSTRATOR

DIE REICHWEITE VON KINDERN

EINFÜHRUNG

MICHAEL MARSHALL SMITH

Dieses oberste Gebot – die Geschichte weiterzuerzählen, so absurd oder haarsträubend sie auch sein mag – hat seinen Ursprung in der riesigen Familie der Toten, die nur so lange weiterleben, bis die Geschichte ein Ende findet.

Robert Pogue Harrison

›The Dominion of the Dead‹

Hin und wieder – meistens dann, wenn ich in den schlammigen Schützengräben eines scheinbar nicht zu vollendenden Romans stecke – frage ich mich, warum ich überhaupt schreibe. In einer Welt, in der die Sorgen und Nöte der Menschen sehr real sind, kommt es mir gelegentlich, wenn schon nicht gerade anstößig, doch zumindest unnötig vor, sich Geschichten auszudenken: wie ein Bonus-Feature auf der zweiten DVD der Special Edition des Lebens für Leute, die die Zeit und die Freiheit haben, so etwas zu genießen.

Doch dann frage ich mich: Was sonst hindert uns daran, den Verstand zu verlieren?

Mit »wir« meine ich nicht die Vertreter der Schriftstellerzunft (die sowieso selten zu den psychisch stabilsten Mitgliedern unserer Gesellschaft zählen), sondern die Menschheit im Allgemeinen. Uns alle. Wie sollen wir ohne Bücher und ohne Geschichten mit Tod, Angst und Trauer umgehen – ganz besonders heute, wo die Religion für viele keine Orientierung und auch keinen Trost mehr bietet? Wenn das Leben von abstrakten Begriffen eingeengt, zerstört, angegriffen oder mühsam und elend gemacht wird, ist etwas so wenig Greifbares wie die Fantasie oft unsere beste Verteidigung.

Selbst wenn man gelegentlich eine längere Reise in die Finsternis unternehmen muss, um ans Licht zu finden.

Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass es in dieser Novelle um einen Todesfall geht. Das ist von Anfang an offensichtlich – und ebenso offensichtlich ist, dass der Erzähler weiß, wovon er spricht. Allein auf den ersten beiden Seiten finden sich Sätze, die eindeutig verraten: Das ist jemand, der bereits eine entsprechende Erfahrung gemacht hat.

Woher ich das weiß? Weil ich ebenfalls eine ähnliche Erfahrung gemacht habe. Und Sie womöglich auch – oder Sie werden sie noch machen. Wir alle machen sie – es sei denn, dass Sie vor den Menschen sterben, die Sie lieben. Dann müssen diese Menschen um Sie trauern und mit der plötzlichen Leere zurechtkommen, die Sie in ihrem Leben hinterlassen haben. Der Tod ist die einzige Konstante unserer Existenz, der große Gleichmacher. Auch Sie werden ihn eines Tages kennenlernen. Zu sagen, das sei eine deprimierende Binsenweisheit, kommt der Behauptung gleich, dass der Hinweis, dass der Mensch auf die Toilette muss, infantil sei. Vor Jahren musste ich einmal eine scheinbar endlose Besprechung über mich ergehen lassen (es ging um ein Lehrvideo für Angestellte, zu dem ich ein Drehbuch schreiben sollte – was tut man nicht alles für sein Geld). Nach vielen Stunden der Fachsimpelei und Faktenhuberei machten wir eine Pause. Alle standen auf, um sich zu strecken – und verließen dann nacheinander unauffällig den Raum, um sich zu erleichtern. Die Erkenntnis, dass diese Menschen, obwohl sie am Konferenztisch so scharfsinnig und schlagfertig, anpackend und geschäftstüchtig waren, wie alle anderen ihre Notdurft verrichten mussten, traf mich wie ein Schlag.

Wir alle gehen regelmäßig auf die Toilette, Ihr Lebensgefährte ebenso wie Ihre Mutter – falls sie noch nicht gestorben ist. Aber selbst dann musste sie zu Lebzeiten aufs Klo. Aus diesem Grund gibt es Toilettenschüsseln und Toilettenpapier und Kanalisationen und Lufterfrischer und wer weiß was noch. Wir müssen, weil wir essen, und wir essen, um zu leben, und wenn wir uns nicht erleichtern, sterben wir. Die Entscheidung zwischen Tod und Stuhlgang fällt den meisten ziemlich leicht. Shit happens – das gilt für uns alle. Das soll nicht heißen, dass das Leben an sich beschissen ist. (Sehen Sie? Das Thema ist so allgegenwärtig, dass es in unsere Alltagssprache gesickert ist.) Wir machen Witze darüber oder schweigen beschämt, weil das die einfachste Art ist, mit unangenehmen, aber unvermeidlichen Dingen umzugehen.

Aber der Tod …

Der Tod ist viel schwieriger einzuordnen. Einen Todesfall zu verarbeiten ist eine ganz andere Nummer als der morgendliche Ausflug an den Ort, an den selbst der Kaiser zu Fuß geht.

Der Tod nimmt einem etwas weg. Für immer. Er reißt ein Loch in die Wirklichkeit, und man bräuchte schon einen Zauberspruch, um es zu stopfen.

Diese Suche nach Magie führt unweigerlich zum Schreiben. Der Tod ist Teil unserer Sprache. »Der Motor ist abgestorben«, »die Angelegenheit wurde totgeredet« und so weiter. Solche Redewendungen sollen dem Tod seinen Schrecken nehmen.

Doch manchmal behält er seinen Schrecken, und dann brauchen wir Geschichten wie ›Die Reichweite von Kindern‹.

Auf den ersten Blick scheint es sich um eine spannende und dramaturgisch geschickt gemachte Geschichte darüber zu handeln, wie ein Junge und sein Vater zur gleichen Zeit, aber auf völlig unterschiedliche Weise denselben Verlust verarbeiten: den Tod einer Frau, die plötzliche drastische Veränderung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Doch zusätzlich hat die Geschichte auch eine mythologische Qualität, als würde sie uns an eine uns allen bekannte Legende erinnern. Sie ist eine Gezeitenfolge, ein flacher werdendes Atmen – und selbstverständlich voller Metaphorik, immerhin ist das Horrorgenre letzten Endes die beständigste und vielfältigste metaphorische Literaturform. Lebbon ist jedoch klug genug, seiner Metapher Astlöcher zu verpassen – er gibt seinen Lesern sozusagen Gelegenheit, ihre Atmung mit dem Atem der Geschichte in Einklang zu bringen. »Je abstrakter die Wahrheit ist, die du lehren willst, umso mehr musst du noch die Sinne zu ihr verführen«, hat Nietzsche gesagt, und er hatte recht. Das ist einer der Gründe, warum diese Geschichte so gut funktioniert: Sie beruht nicht nur auf einer Idee, sondern auch auf der realen Welt. Sie beruht auf der Wirklichkeit dessen, was gegessen und getrunken, geschmeckt und gerochen wird, sie beruht auf einer häuslichen Umgebung, die uns nur allzu vertraut ist, und auf der glaubhaften Schilderung des Redens und Fühlens der Figuren – und nicht zuletzt beruht ihre Wirkung auf dem anschwellenden, puren Grauen und der instinktiven Panik, weil man spürt, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht – und dass das Ganze wohl kein gutes, sondern ein schlimmes Ende nehmen wird.

Schonungslos stellt Lebbon die bisher verborgenen Schwächen derjenigen heraus, die einst unser Fels in der Brandung waren. Wie unvermittelt andere Menschen in den Vordergrund rücken, während die Hinterbliebenen versuchen, die Leere zu füllen, die die Verstorbene hinterlassen hat. Wie sich plötzlich eine mit Schuldgefühlen beladene Erleichterung Bahn bricht, weil das Schlimmste endlich eingetreten ist. Doch er gönnt uns auch einen kurzen Blick in eine Zukunft, die nicht nur von der bleiernen Anwesenheit des Todes bestimmt ist.

All dies ist brillant beobachtet, und deshalb ist ›Die Reichweite von Kindern‹ eine der besten und emotional überzeugendsten Geschichten über den Tod, die ich je gelesen habe. Und das, ohne deprimierend oder morbid zu sein. Kein Wunder, ist doch jeder gute Text über den Tod zwangsläufig auch einer über das Leben. Die Toten und unsere Beziehung zu ihnen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur und unserer Vorstellungswelten. Ein zentrales Element der menschlichen Entwicklung. Manche – wie etwa Robert Pogue Harrison – sind der Meinung, dass wir zunächst den Toten Wohnstätten gebaut haben und erst dann den Lebenden. Als wir unsere Toten begruben, hatten wir einen Grund, regelmäßig an einen bestimmten Ort zurückzukehren oder uns dort sogar niederzulassen.

Die Toten sind da, wo wir leben. Sie bestimmen die Geografie unserer Welt und die Bandbreite unserer Emotionen. So wie Säulen höhlenartige Strukturen in menschliche Bauwerke verwandeln, so strukturiert auch der Tod unser Leben und bestimmt seine Grenzen.

Wir vermissen die Toten, weil sie uns Freude geschenkt haben. Sie haben uns gezeigt, wie man glücklich ist, und dieses Wissen können wir bewahren. Das Leben unserer Liebsten hat einen Anfang und eine Mitte, aber kein Ende – jedenfalls nicht, solange wir ihre Geschichten weitererzählen.

Lebbon zeigt uns all das mithilfe einer Erzählung, die uns ebenso schleichend wie unerbittlich in ihren Bann zieht und doch so unvorhersehbar bleibt, dass man bis zur letzten Seite mitfiebert.

Eine halbe Stunde nachdem ich die Novelle fertig gelesen hatte, kam mein dreijähriger Sohn ins Arbeitszimmer gestürmt, weil er mit mir spielen wollte. Mit ›Die Reichweite von Kindern‹ im Hinterkopf konnte ich ihm unmöglich die übliche Antwort – Daddy hat zu tun – geben. Stattdessen stand ich vom Schreibtisch auf, ging mit ihm nach unten und wir spielten zusammen. Die soeben gelesene Geschichte hatte mich daran erinnert, dass der Tod ziemlich lange dauert und es noch viel zu tun gibt, bevor wir sterben.

Das ist Sinn und Zweck aller Literatur.

Und wenn sie so gut ist wie diese Novelle, dann kann sie Magisches bewirken.

Michael Marshall Smith

London, Mai 2008

»Gesegnet sei die Kindheit, denn sie bringt etwas Himmlisches in unsere derbe Weltlichkeit.«

– Henri-Frédéric Amiel

»Nach dem Tod der Kindheit bezeichnet man die Leichen als Erwachsene.«

– Brian Aldiss

1

Eine lange Kiste aus Kiefernholz

Daniel war erst zehn Jahre alt, doch ihm war nichts anderes übrig geblieben als schnell erwachsen zu werden. Und daher wusste er auch sofort, dass es nur eines bedeuten konnte, als sein Vater mitten in der Nacht die Tür zu seinem Zimmer öffnete und sich vorsichtig auf die Bettkante setzte.

Mum?

Er hielt die Augen geschlossen und versuchte krampfhaft, wieder einzuschlafen. Vielleicht würde dann alles anders werden, wie früher, wenn er morgen im Licht der Morgendämmerung zum fröhlichen Gesang der Vögel im Garten aufwachte. Doch das war ein Wunschtraum – Dad würde nicht von der Bettkante verschwinden. Er veränderte leicht seine Position und Daniel hörte ein unterdrücktes Schluchzen.

Ich schlafe, dachte Daniel. Das träume ich nur. Dad liegt in seinem Bett. Alles halb so schlimm.

Doch dann streckte sein Dad die Hand aus und berührte mit unendlicher Zärtlichkeit Daniels Gesicht. »Dan?«, flüsterte er.

Daniel kniff die Augen noch fester zusammen, sodass er nicht einmal mehr das schwache Licht aus dem Flur oder das uralte Sternenlicht sehen konnte. Er stellte sich oft vor, wie es in Abermilliarden von Jahren unvorstellbare Weiten durchquert hatte, nur um durch das Fenster in Daniel Powells Augen zu fallen.

»Dan? Wach auf, Partner.« Dad rüttelte ihn leicht an der Schulter. Inzwischen hatte er gemerkt, dass sein Sohn wach war. Daniel rollte sich aus der Reichweite seines Vaters, und in jenen wenigen Sekunden, bevor sich Dad vorbeugte und ihn in die Arme nahm, schien die Welt noch in Ordnung.

»Sie ist tot«, sagte Dad. Er hatte die Worte flüstern wollen, doch sie kamen als Schrei aus seinem Mund, von Tränen flankiert wie von einer unbarmherzigen Armee der Trauer. »Dan, es tut mir so leid. Sie ist gestorben.«

»Mummy?«, fragte Daniel. Und dann drehte er sich zu seinem Vater um und sie umarmten sich, während die Welt um sie herum eine grausame wurde.

An diesem Vormittag war das Haus voller Leute: Tante Jackie, Mums Schwester, die immer so aussah, als würde sie die Luft anhalten; Dads bester Freund Gary, der zum ersten Mal das Haus betrat, ohne hinter Daniel herzujagen, ihn zu kitzeln oder so zu tun, als würde er mit ihm raufen; Oma Powell; Großvater Sugg; und noch viele andere, die Daniel kannte. Manche schickten ihm sogar regelmäßig Geburtstagskarten. Aber heute waren sie nicht seinetwegen hier.

Die Trauer schien Daniel unsichtbar zu machen – er war sich nicht sicher, ob es an seinen Gefühlen oder an denen der anderen lag, aber aus irgendeinem Grund spürte er eine Kluft zwischen sich und den Erwachsenen, die kaum zu überbrücken war. Dad hatte ihn nach unten geführt und sehr lange im Arm gehalten, doch sobald der erste Gast vor der Tür gestanden hatte, war wieder alles ganz anders gewesen. Die Leute hatten ihn mitleidig angesehen, viele hatten seine Haare verwuschelt, einige hatten ihn sogar in den Arm genommen. Jetzt saß er mit einem Buch auf dem Schoß in dem alten Rattansessel im Wintergarten und alle schienen zu glauben, dass er schon irgendwie zurechtkam. Er hörte sie – ein monotones Murmeln und Schluchzen, dazu das ständige tiefe Blubbern des Wasserkochers –, doch worauf er wirklich lauschte, war die Stille.

Die Stille von oben.

Da oben ist Mum, dachte er. Jetzt seufzte sie wohl nicht mehr im Schlaf, wie sie es so lange getan hatte, und sie stöhnte auch nicht mehr, wenn sie sich im Bett herumwälzte. Doch genau da lag sie in diesem Augenblick, stumm, reglos, tot, während immer weitere Erwachsene in ihr Haus kamen, von denen keiner mehr wusste, was er zu ihrem Sohn sagen sollte.

»Ich gehe nach oben«, teilte Daniel dem leeren Wintergarten mit. Hinter den Glasscheiben flatterten Vögel zwischen den in den Ästen hängenden Futterspendern und dem Vogelbad hin und her. Mum hatte das alles gekauft, lange bevor sie krank geworden war. Er hatte ihr immer dabei geholfen, das Futter aufzufüllen. An der Rasenkante wuchsen wilde Grasbüschel. Dort hatte er eine Handvoll Körner fallen lassen, um zu sehen, ob Pflanzen daraus wuchsen. Eine Weile hatte er sich voller Angst gefragt, was mit den Vögeln passierte, wenn die Samen in ihren Bäuchen aufgingen, aber Mum hatte es ihm erklärt und er hatte sich keine Sorgen mehr gemacht.

Ein Stieglitz blickte in seine Richtung. Reglos beobachtete Daniel, wie ihn der Vogel mit ruckartigen Kopfbewegungen musterte. Für dich gibt es keinen Unterschied zwischen heute und gestern, dachte er. Dann erschreckte irgendetwas den Stieglitz und er flog davon.

»Alles klar, Tiger?«, fragte eine Stimme.

Daniel blätterte um. »Ja.«

Gary setzte sich ihm gegenüber in einen Sessel. In Daniels Alter waren er und Dad bereits Freunde gewesen. Die beiden gingen oft zusammen in den Pub oder zu Konzerten. Manchmal blieben sie bei einem Kumpel in London über Nacht. Gary war groß und bekam eine Glatze. Seine Arme waren beinahe so dick wie Daniels Oberschenkel und er lächelte immer. Sogar jetzt lächelte er, doch dieses Lächeln gefiel Daniel gar nicht. Es war kein ehrliches Lächeln, und Mum hatte gesagt, dass man nicht lügen darf.

»Du hältst dich tapfer, ja?«

»Klar.«

»Und du hilfst mir, mich um deinen Dad zu kümmern?«

Daniel nickte und sah zu Gary auf.

»Prima.« Gary wandte sich schnell von ihm ab und starrte in den Garten hinaus. Das Grinsen verschwand aus seinem Gesicht. »Ach, verflucht«, murmelte er, und Daniel fragte sich, ob das für seine Ohren bestimmt gewesen war.

»Ich weiß noch, wie deine Mum gestorben ist«, sagte Daniel. »Dad hat es mir damals erzählt. Er hat dir ein Geschenk gekauft, richtig?«

Gary sah ihn mit großen, feuchten Augen an. Dann grinste er wieder – diesmal Gott sei Dank aufrichtig. »Du hast ein gutes Gedächtnis, Dan. Da warst du wie alt … acht?«