19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Ein so kraftvoller Text. Großartig.«Annie Ernaux In der Familie taten immer alle das Gleiche, sobald es um Désiré ging. Der Vater und der Großvater hüllten sich in Schweigen. Die Mutter unterbrach ihre knappen Kommentare stets mit demselben Spruch: »Das ist schon alles sehr traurig.« So beschlagnahmte jeder auf seine Weise die Wahrheit – doch die ganze Wahrheit bestand darin, dass Onkel Désiré 1983 aus seinem südfranzösischen Dorf nach Amsterdam abhaute, dem Heroin verfiel und die konservative Metzgerfamilie in Verzweiflung stürzte. »Die Schlafenden« erzählt von einer Epoche des Chaos in der französischen Provinz, von der Heroinepedemie und einer grassierenden neuen Krankheit namens AIDS, von Scham und Trauer einer Familie, die einmal zu den angesehensten ihres Dorfes zählte. »Fehlende Wort sind das, woraus dieser erste Roman gemacht ist. Passeron versucht, den verlorenen Faden einer Familie wieder aufzunehmen, die sich verängstigt und beschämt jede Trauer versagte. Mit großem Feingefühl verwebt Passeron dabei die Geschichte einer Krankeit mit der persönlichen Tragödie, in die der Zufall eine Familie stürzte.« Livres Hebdo

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur

Übersetzung aus dem Französischen von Claudia Marquardt

© 2022, éditions Globe, Paris

Titel der französischen Originalausgabe:

»Les enfants endormis«, éditions Globe, Paris 2022

Das Motto stammt aus:

Albert Camus, Die Pest, aus dem Frz. v. Guido G. Meister, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 1950 (1997), S. 31

© Piper Verlag GmbH, München 2024

Covergestaltung: zero-media.net, München

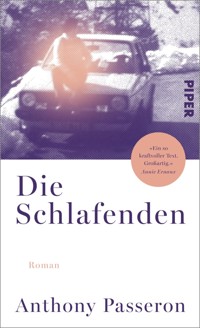

Coverabbildung: privat. Das Foto zeigt den Vater von Anthony Passeron mit seinem neuen VW Golf im Winter 1982

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Motto

Prolog

Erster Teil –Désiré

MMWR

Der Schauplatz

Alarm

Rue du 4-Septembre

Die »Schwulenkrankheit«

Jugend

Im Reich der Blinden

Amsterdam

Pasteur

Die Reise

BRU

Die schlafenden Kinder

Science

Super 8

Kinshasa

Kaffee

Robert Gallo

Vertraulich

Kreuzzug

Zur Rechten des Vaters

Scheitern

Die neue Pest

T4

Das Geld

ELISA

Die Entziehungskuren

Test

Geburt

AZT

Im Krankenhaus

HPA-23

Unter der Zunge

Rock Hudson

Die anderen

Ciclosporin

Verplombt

Zweiter Teil –Émilie

Der Weg

HIV-2

Die Schule

HIV 87

Schweigen

Concorde

Die Sackgasse

Delta

Gottvater

Maternofetale Übertragung

Ninja Turtles

Stalingrad

Das Pendel

Washington

November

Lotterie

November (immer noch)

Epilog

Nobelpreis

Kummer

Ursprung

Licht

Anmerkungen

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

»Die Ratten sterben eben auf der Straße und die Menschen im Zimmer.«

Albert Camus, Die Pest

Prolog

Einmal fragte ich meinen Vater, welche der Städte, die er in seinem Leben besucht hatte, am weitesten entfernt lag. Er sagte bloß: »Amsterdam, in den Niederlanden.« Und dann nichts mehr. Ohne den Blick zu heben, zerlegte er weiter tote Tiere. Er war voller Blut, sogar im Gesicht.

Als ich nach dem Grund für die Reise fragte, glaubte ich zu sehen, wie sich sein Kiefer verkrampfte. Ließ sich das Gelenk in einem Stück Kalbfleisch nicht durchtrennen, oder war es meine Frage, die ihn ärgerte? Ich wusste es nicht genau. Nach einem trockenen Knacken und einem Seufzer antwortete er schließlich: »Um diesen Vollidioten von Désiré zu suchen.«

Ich fühlte mich wie vor den Kopf geschlagen. Zum ersten Mal in meinem Leben hörte ich aus dem Mund meines Vaters den Namen seines älteren Bruders. Mein Onkel war ein paar Jahre nach meiner Geburt gestorben. Ich hatte Bilder von ihm in einem Schuhkarton entdeckt, wo meine Eltern Fotos und Super-8-Filme aufbewahrten. Die Aufnahmen zeigten Tote, die noch lebten, Alte in ihren jungen Jahren, Urlaube am Meer oder in den Bergen, Hunde und noch mehr Hunde, Familienzusammenkünfte. Festlich gekleidete Menschen, versammelt auf Hochzeiten, die nicht hielten, was sie versprachen. Stundenlang konnten mein Bruder und ich uns diese Bilder ansehen. Wir machten uns lustig über die Mode von damals und versuchten die einzelnen Familienmitglieder zu identifizieren. Schließlich bat unsere Mutter uns, alles wieder an Ort und Stelle zu verstauen, als bereiteten ihr diese Erinnerungen Unbehagen.

Ich wollte meinem Vater noch tausend weitere Fragen stellen. Ganz einfache, wie: »Wenn man nach Amsterdam will, muss man dann hinter der Kirche links oder rechts abbiegen?« Und andere, die schwerer zu beantworten waren. Ich wollte wissen, warum. Warum ausgerechnet er, der sich nie aus dem Dorf hinausbewegte, quer durch Europa gereist war, um seinen Bruder zu suchen. Doch kaum hatte mein Vater die Tür zu seinem Kummer und Zorn einen Spaltbreit geöffnet, schloss er sie auch schon wieder, um nicht zu viel preiszugeben.

In der Familie taten alle immer das Gleiche, sobald es um Désiré ging. Mein Vater und mein Großvater hüllten sich in Schweigen. Meine Mutter unterbrach ihre Ausführungen stets mit demselben Spruch: »Das ist schon alles sehr traurig.« Und meine Großmutter wich aus, indem sie irgendein blumiges Zeug daherredete, von Toten, die in den Himmel aufgestiegen waren, um von dort oben ein Auge auf die Lebenden zu haben. So vernebelte jeder auf seine Weise die Wahrheit. Heute ist nicht mehr viel von der Geschichte übrig. Mein Vater hat das Dorf verlassen, meine Großeltern sind gestorben. Selbst der Schauplatz des Ganzen droht zu verschwinden.

Das vorliegende Buch ist ein letzter Versuch, etwas von der Vergangenheit zu bewahren. Es überlagern sich darin persönliche Erinnerungen, lückenhafte Bekenntnisse und auf meinen Recherchen basierende Rekonstruktionen.

Was ich aufgeschrieben habe, ist das Ergebnis ihres Schweigens. Ich wollte erzählen, was unsere Familie – wie viele andere Familien – in großer Einsamkeit durchgemacht hat. Aber konnte ich ihre Geschichte überhaupt mit meinen Worten wiedergeben, ohne sie ihnen dadurch zu entreißen? Konnte ich an ihrer Stelle sprechen, ohne dass meine Sicht auf die Ereignisse, ohne dass meine eigenen Themen ihre Perspektive in den Hintergrund drängten? Diese Fragen haben mich lange davon abgehalten, mich an die Arbeit zu machen. Bis mir klar wurde, dass es nur eine Lösung gab, die Geschichte meines Onkels, meiner Familie über den Tod der Beteiligten und das Verschwinden des Dorfes hinaus vor dem Vergessen zu retten, und das war, sie zu erzählen. Nur so würde ich ihnen zeigen können, dass Désirés Leben in eine Zeit des allgemeinen Chaos fiel, eines Chaos historischer, geografischer und sozialer Gegebenheiten. Nur indem ich darüber schrieb, würde ich ihnen helfen können, den Schmerz zu überwinden und aus der Einsamkeit zu finden, in die Kummer und Scham sie getrieben hatten.

Ein einziges Mal sollten sie im Mittelpunkt des Interesses stehen, sollte alles, was sonst die Aufmerksamkeit auf sich zog, am Rand stattfinden. Fernab der Großstadt, der Spitzenmedizin und der Wissenschaft, fernab von Kunst und Kultur und kämpferischem Aktivismus sollten auch sie endlich ihren Platz bekommen.

Erster TeilDésiré

MMWR

Der MMWR[1], ein wöchentliches Bulletin mit epidemiologischen Daten, das seit 1952 von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC[2]herausgegeben wird, hat in Frankreich nur wenige Abonnenten. Zu ihnen zählt Willy Rozenbaum, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten am Hôpital Bichat-Claude-Bernard in Paris. Mit seinem Motorrad, seinem langen Haar und seiner Vergangenheit als Aktivist in El Salvador und Nicaragua fällt der fünfunddreißigjährige Infektiologe in der Pariser Ärzteschaft auf.

Am Freitag, dem 5. Juni 1981, blättert er morgens den jüngsten MMWR durch und stößt darin auf einen Bericht über das unlängst beobachtete Wiederauftreten einer extrem seltenen Lungenkrankheit, der Pneumocystis. Die Krankheit galt als so gut wie ausgerottet, doch dem Amt zufolge, das in den USA die Verschreibung von Medikamenten erfasst, ist sie jetzt überraschend und unerklärlicherweise wieder aufgetaucht. Die fünf aktuell in Kalifornien registrierten Fälle entkräften die bisherige Annahme, dass in der Regel nur Menschen mit einem bereits geschwächten Immunsystem betroffen sind: Bei den Erkrankten handelt es sich um junge Männer, die zuvor kerngesund waren. Zu den wenigen Informationen, die der US-Gesundheitsbehörde derzeit vorliegen, zählt, dass alle fünf Patienten homosexuell sind.

Rozenbaum legt den Bericht beiseite und widmet sich seiner Forschungsarbeit, ehe er am Nachmittag seine Sprechstunde abhält.

Dort empfängt er an diesem Tag zwei junge Männer. Sie halten sich an den Händen. Der eine, Steward von Beruf und stark abgemagert, klagt über Fieber und Husten, beides begleite ihn schon seit mehreren Wochen. Da ihm keiner der bisher konsultierten Ärzte helfen konnte, habe er beschlossen, die Spezialisten für Infektions- und Tropenkrankheiten am Claude-Bernard-Krankenhaus aufzusuchen. Rozenbaum schaut sich die Akte an, die der Flugbegleiter ihm reicht, und stutzt. Er untersucht den jungen Mann, lässt ihn röntgen und ordnet weitere lungenärztliche Untersuchungen an.

Wenige Tage später liegen Rozenbaum die Ergebnisse vor. Sie bestätigen seinen Verdacht, dass der Patient an einer Pneumocystis leidet.

Eine bemerkenswerte Koinzidenz. Der Fall entspricht exakt dem im MMWR geschilderten: ein junger homosexueller, nicht immunsupprimierter Mann mit den Symptomen einer sehr seltenen, überwunden geglaubten Lungenerkrankung. Zu den fünf Amerikanern gesellt sich damit Patient Nummer sechs, ein Franzose.

Der Schauplatz

Fliegen. Überall Fliegen. Auf den Fleischstücken, an den Scheiben. Schwarze Fliegen, die sich von den weißen Kacheln abheben. Fliegen, die auf Schweinekoteletts und Hühnerschenkeln kopulieren. Fliegen, die in den Falten eines Roastbeefs geboren werden und in Blut ertrinken. Fliegen, die mit der Kühlvitrine um die Wette brummen und über das blaue Licht spotten, das ihnen einen elektrischen Schlag versetzen soll. Fliegen, die definitiv gewonnen haben.

Das ist so ziemlich alles, was mir von dem Laden meiner Großeltern in Erinnerung geblieben ist. Eine Metzgerei, in der nichts los ist, deren frühere Kundschaft mehrheitlich abgewandert ist. Diejenigen, die immer noch kommen, tun dies, um die Familie zu unterstützen, als letzte Geste der Solidarität. Sie halten einen kurzen Plausch, erkundigen sich, was es Neues gibt, und meinen damit nur selten die Ware.

Heute existiert das Geschäft nicht mehr. Im Schaufenster hängt ein Schild mit dem Hinweis »Zu verkaufen oder zu vermieten«, darunter eine Telefonnummer. Alle in der Straße hat das gleiche Schicksal ereilt. Der Gemüseladen, der Friseursalon, die Buchhandlung, die Fernsehreparaturwerkstatt, die Kurzwarenhandlung. Der Reihe nach wurden die Geschäfte sowie die darüber liegenden Wohnungen aufgegeben. Da sich keine Mietinteressenten finden, sind die Jalousien heruntergelassen. Von den glanzvollen Zeiten zeugt ein letzter Überlebender auf Bewährung: ein kleiner altmodischer Schönheitssalon. Ansonsten herrscht eine trostlose Leere. Es laufen einem nur noch streunende Katzen über den Weg, die sich in den Kellern der Geschäfte eingenistet haben. Dank der kaputten Lüftungsgitter auf dem Bürgersteig können sie dort nach Belieben ein und aus gehen. Gelegentlich sieht man auch ein paar Jugendliche irgendwo abhängen. Sie sitzen auf zusammengeschraubten Motorrollern, hocken auf den Stufen vor den ehemaligen Läden, streiten sich um Zigarettenschachteln und pöbeln den ganzen Tag herum. Binnen weniger Jahrzehnte ist das einst blühende Leben der Ortschaft völlig zum Erliegen gekommen. Das Zentrum ist zur Peripherie geworden, das Geschrei spielender Kinder verstummt. Mein Schauplatz ist untergegangen.

Dabei könnte er durchaus seinen Charme haben. Die Platanen entlang des Flusses, der Bauernmarkt, die kleinen Gassen – fast wähnt man sich an einem malerischen Flecken in der Provence. Wenn da nicht die baufälligen Sozialwohnungen rund um den alten Ortskern wären, die Autowracks und die geschlossenen Fabriken, die eine ganz andere Geschichte erzählen. Um sie zu verstehen, muss man sich vor Augen halten, wo man hier ist: in einem vergessenen Dorf an der Grenze zweier Welten, zwischen Meer und Bergen, zwischen Frankreich und Italien. Topografisch gesprochen: in einem Dorf im hintersten Winkel eines Tals, wo ein Bach in einen Noch-Alpenfluss mündet, der sich in der Ebene schon bald in Richtung Mittelmeer verabschiedet. Klimatisch handelt es sich um eine raue Gegend, die Winter ziehen sich in der engen Gebirgsfalte ewig in die Länge, und im Sommer herrscht drückende Hitze – als hätte man sich von der alpinen und der mediterranen Witterung nur das Unangenehmste ausgesucht. Zwischen den düsteren, nebelverhangenen Kiefernwäldern und den Eichenhainen an den vorteilhafteren Südhängen konnte sich das Dorf dennoch als Handelsplatz etablieren, auch die Bauern aus den umliegenden Weilern verkauften hier ihre mageren Erzeugnisse. Zu guter Letzt sei an die historischen Umstände erinnert, noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts zählte diese vernachlässigte Gemeinde am Rande der Grafschaft Nizza zu Italien. Nach der Annexion hatte Frankreich sie zur Unterpräfektur ernannt, um bei den Bewohnern ein Gefühl der Verbundenheit mit dem neuen Vaterland zu wecken. Der Ausbau der Schnellstraße und der Eisenbahnstrecke zwischen Nizza und Digne befreite die Region allmählich aus ihrer Abgeschiedenheit. Dank gigantischer Bauvorhaben – von Tunnelbohrungen bis zur Errichtung monumentaler Viadukte –, die mit großer Unterstützung italienischer Arbeiter umgesetzt wurden, war man endlich auch an die Küste angebunden.

Trotz einer eher schwachen Wirtschaft hatte es ein Teil der Bevölkerung zu Wohlstand und Besitz gebracht, ihm gehörten Unternehmen, Geschäfte, Grundstücke und Wohnungen. Der kargen Existenz der Feld- und Fabrikarbeiter stand das komfortable Leben gegenüber, das sich eine überschaubare lokale Bourgeoisie leisten konnte. Auf Schwarz-Weiß-Postkarten aus dem frühen 20. Jahrhundert sieht man diese gutbürgerlichen Familien die Promenade am Fluss entlangspazieren oder auf der Terrasse im Café am Platz sitzen. Eine Fotografie aus dieser Zeit zeigt die feine Auslage des Geschäfts meiner Familie. Ein Mann im Anzug steht aufrecht und stolz am Eingang. Seine Fliege und sein Hut sitzen tadellos. Es ist Désiré, mein Urgroßvater, der mit strenger Miene in die Kamera blickt. Der Kontrast zu den anderen Menschen, die in schmutzigen, geflickten Arbeitslatzhosen die Straße hinaufgehen, ist frappierend. Ein vergilbtes Bild, das beschreibt, was unser Name einmal bedeutete.

Bis Anfang der 1980er-Jahre war diese Metzgerei noch etwas Besonderes, ein Geschäft, das hohes Ansehen genoss, das vielen Menschen Ehrfurcht einflößte. Samstags und sonntags reichte die Schlange bis auf den Bürgersteig hinaus. Die besten Fleischstücke und die freundlichen Worte waren der wohlhabenden Kundschaft vorbehalten. Die nicht mehr ganz so frische Ware wurde man an die einfacheren Leute los, die sich kaum über die Schwelle, geschweige denn sich zu beschweren trauten. In der großen Einkaufsstraße des Dorfes gab meine Familie den Ton an. Nicht mehr lange.

Alarm

Jacques Leibowitch, Immunologe am Raymond-Poincaré-Krankenhaus in Garches, ist ein weiterer der wenigen französischen Leser des CDC-Reports aus Atlanta. Im Frühsommer 1981 erfährt er zufällig über seine Schwester, die als Dermatologin am Krankenhaus Tarnier arbeitet, dass auf ihrer Station zwei homosexuelle Patienten mit Kaposi-Sarkom liegen, einer äußerst seltenen Art von Hautkrebs.

Gerade erst, am 3. Juli 1981, ist im MMWR ein Artikel dazu erschienen: »Kaposi-Sarkom und Pneumocystis bei homosexuellen Männern – New York und Kalifornien«. Der Bericht bestätigt die seltsame Häufung beider Krankheiten bei jungen Schwulen in Kalifornien und New York. In jüngster Zeit sei das Kaposi-Sarkom bei sechsundzwanzig homosexuellen Amerikanern diagnostiziert worden, von denen vier auch an einer Pneumocystis litten.

Die Lektüre des Artikels stimmt Leibowitch skeptisch. Es ist ungewöhnlich für eine medizinische Veröffentlichung, eine Population über ihre sexuelle Orientierung zu definieren. Andererseits stellt er selbst sofort die Verbindung zu den beiden Homosexuellen mit Kaposi-Sarkom her, von denen seine Schwester erzählt hat.

Leibowitch kramt in seinen Schubladen. In den alten Unterlagen stößt er auf eine interessante Akte. Es handelt sich um den Fall eines Taxifahrers portugiesischer Herkunft, der 1979 an den Folgen einer ganzen Reihe von Infektionen starb, namentlich denen einer Pneumocystis. Die Sache lässt dem Immunologen keine Ruhe, er greift zum Hörer, um sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Großraum Paris auszutauschen. Am Claude-Bernard-Krankenhaus erreicht er einen Infektiologen, der sich die gleichen Fragen stellt und seine Erkenntnisse mit ihm teilt: Willy Rozenbaum. Im Austausch mit den anderen Medizinern erfährt Leibowitch von fünf weiteren, kürzlich aufgetretenen Pneumocystis-Fällen, die sich niemand erklären kann. Wenn allein er binnen weniger Wochen auf sechs Fälle stößt, die mit der im MMWR beschriebenen Symptomatik übereinstimmen, liegt die Vermutung nahe, dass es weit mehr gibt.

Angesichts dieses rätselhaften Aufkommens beider Krankheiten in Frankreich sind Leibowitch und Rozenbaum überzeugt: Es ist an der Zeit, Alarm zu schlagen.

Rue du 4-Septembre

Blutverschmierte Kadaver. Das Gold der Familie seit drei Generationen. Stückweise verkauftes Fleisch, sorgfältig eingewickelt in rosa-weiß kariertes Papier mit unserem Namen darauf.

Einer Legende zufolge heirateten meine Großeltern nachts, um das Verbot meines Urgroßvaters zu umgehen. Der glaubte nämlich, sein Vermögen und seinen Ruf zu schützen, indem er seinen Kindern untersagte, einen Italiener oder eine Italienerin zu heiraten. Kaum im heiratsfähigen Alter, versäumte es jedoch keines von ihnen, gegen diese Vorschrift zu verstoßen.

Ich habe mich oft gefragt, wie eine heimliche Nacht-Hochzeit in einem so kleinen Ort, wo alles sofort die Runde macht, überhaupt möglich war. Aber ich akzeptierte diese romantische Version ihrer Geschichte. Sie gefiel mir auch deswegen, weil ich meine Großeltern nur als unter Bergen von Arbeit begrabenes Paar in Erinnerung habe.

Sie hatten nie Pause vom Fleisch. Montags waren sie auf dem Schlachthof und die anderen Tage im Geschäft. Am frühen Nachmittag wurden vorn im Laden zwar die Rollläden heruntergelassen, aber es gab trotzdem immer so viel zu tun, dass sie den hinteren Raum in eine Küche umfunktioniert hatten und dort zu Mittag aßen. Dabei hätten sie zu Fuß von der Rue du 4-Septembre nur drei Minuten heim gebraucht, das Haus der Familie lag gleich hinter der Kirche. Sie nannten es immer nur den »Schuppen«, weil es früher als Zwischenlager für die Ware, die man später im Laden anbot, gedient hatte. Selbst im privaten Umfeld hatte die Arbeit das Sagen.

Am Sonntagnachmittag blieb das Geschäft geschlossen. Dann wurden die Vorbereitungen für die nächste Woche getroffen: Rinder zerlegen, Schinken pökeln, Schnitzel panieren, Schnauzensalat marinieren, Tonnen von Fleisch zur Wurstproduktion durch den Fleischwolf drehen. Es folgten stundenlange Putzarbeiten. Der Arbeitsraum musste von oben bis unten gereinigt werden, die Wände und Böden, die Maschinen und Messer, die Behälter, in denen das Fleisch transportiert wurde. Das dunkelrote Blut färbte die Seifenlauge bald rosa. Um die Fleischreste von den Klingen zu entfernen, zog man sie über einen riesigen Hackklotz, dessen Holz durch das ständige Wiederholen dieser Bewegung bereits zentimetertief ausgehöhlt war. Zum Schluss wurden die Schürzen und Geschirrtücher bei hohen Temperaturen gewaschen. Und am nächsten Tag fing alles wieder von vorn an. Die Arbeit im Laden gab den Takt für das tägliche Leben vor, Pausen waren nicht vorgesehen. Die Familie verdankte dem Fleisch alles, undenkbar also, dass etwas anderes Vorrang hatte.

Mein Großvater Émile legte außerdem jede Woche Hunderte Kilometer zurück, um die verstreuten Dörfer in der Umgebung zu beliefern. Weiler um Weiler klapperte er mit seinem umgebauten Lastwagen ab, fuhr die Kalksteinhänge rauf und runter, hielt sich hier ein paar Stunden, dort ein paar Minuten auf. Da sich der Einzelhandel aus vielen Dörfern seit Jahren zurückgezogen hatte, konnten die Leute sein Kommen oft kaum erwarten.

Émile kannte jeden Stein in der Region. Schon sein Vater Désiré und davor sein Großvater François hatten sich hier als Viehhändler einen Namen gemacht. Sie kauften den armen Bauern in den umliegenden Tälern zu einem Spottpreis ganze Viehherden ab, die sie dann bei sich, oben im Dorf, zum Mästen auf die Weide stellten. Sobald die Tiere reif waren, wurden sie geschlachtet und das Fleisch mit einer guten Marge weiterverkauft.

Was die Leute haben wollten und bei meinen Großvätern im Laden bekamen, war vom Metzger selbst ausgeblutetes Fleisch – ein Qualitätsmerkmal. In Désirés Wehrdienstbuch aus dem Jahr 1908 war in der Spalte Beruf folgende Qualifikation vermerkt: »Boucher sachant tuer« – Fleischer, der schlachten kann.

Im Laufe der Zeit gelang es der Familie, mit ihrem Geschäft ein Vermögen aufzubauen, sie waren jetzt Honoratioren und Grundbesitzer.