9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine literarische Gothic Novel für das 21. Jahrhundert – verfilmt unter dem Titel »September & July«

Die Schwestern Juli und September sind unzertrennlich: Sie teilen sich einen Geburtstag, ein Handy, ein Bett. Doch als Juli sich für einen Jungen aus der Schule interessiert, gerät die eigene kleine Welt der Schwestern ins Wanken. Was geschah damals auf dem Tennisplatz der Schule, im strömenden Regen? Was haben Juli und September getan, dass ihre Mutter nicht mehr mit ihnen spricht? Juli weiß nur, dass sie deswegen hier sind, in dem einsamen, verfallenen Cottage an der englischen Küste. Während das Haus sich unter dem Gewicht von Zorn und Trauer zunehmend auflöst, erinnert sich Juli plötzlich an ein schreckliches Versprechen…

Andeutungsreich und psychologisch meisterhaft erschafft Daisy Johnson ein klaustrophobisches häusliches Setting und zeigt, wie schnell Liebe in Grausamkeit umschlagen kann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 213

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Zum Buch

Die Schwestern Juli und September sind unzertrennlich: Sie teilen sich einen Geburtstag, ein Handy, ein Bett. Doch als Juli sich für einen Jungen aus der Schule interessiert, gerät die eigene kleine Welt der Schwestern ins Wanken. Was geschah damals auf dem Tennisplatz der Schule, im strömenden Regen? Was haben Juli und September getan, dass ihre Mutter nicht mehr mit ihnen spricht? Juli weiß nur, dass sie deswegen hier sind, in dem einsamen, verfallenen Cottage an der englischen Küste. Während das Haus sich unter dem Gewicht von Zorn und Trauer zunehmend auflöst, erinnert sich Juli plötzlich an ein schreckliches Versprechen …

Andeutungsreich und psychologisch meisterhaft erschafft Daisy Johnson ein klaustrophobisches häusliches Setting und zeigt, wie schnell Liebe in Grausamkeit umschlagen kann.

Zur Autorin

DAISY JOHNSON, geboren 1990, war mit 27 Jahren die jüngste Autorin, die jemals Finalistin des Booker Prize war. Auf der Shortlist stand ihr erster Roman Untertauchen, der 2020 bei btb erschien. Bereits für ihr Debüt, die Kurzgeschichtensammlung Fen, wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Edge Hill Short Story Prize. Die Schwestern ist ihr zweiter Roman und stand auf der Shortlist für die Initiative »Futures« des Women’s Prize for Fiction, welche die talentiertesten britischen Nachwuchsautor*innen auszeichnet. Daisy Johnson lebt mit ihrer Familie in Oxford.

DAISY JOHNSON

DIE SCHWESTERN

Roman

Aus dem Englischenvon Birgit Maria Pfaffinger

Die englische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel»Sisters« bei Jonathan Cape, Penguin Random House UK, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Deutsche Erstausgabe Juli 2024

Copyright der Originalausgabe © 2020 by Daisy Johnson

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2024 by btb Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

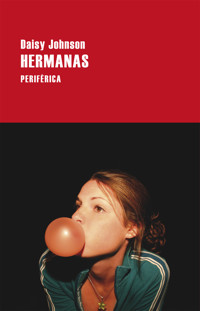

Covergestaltung: semper smile, München

Covermotiv: © Arcangel / Natasza Fiedotjew

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

AB · Herstellung: sc

ISBN 978-3-641-25869-6V001

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/penguinbuecher

Für meine Schwestern Polly, Kiran, Sarvat und JessFür meine Brüder Jake und Tom

Meine Schwester ist ein schwarzes Loch.

Meine Schwester ist ein Wirbelsturm.

Meine Schwester ist die Endstation meine Schwester ist die verschlossene Tür meine Schwester ist ein Schuss ins Blaue.

Meine Schwester ist immer da.

Meine Schwester ist ein fallender Baum.

Meine Schwester ist ein zugemauertes Fenster.

Meine Schwester ist ein Wunschknochen meine Schwester ist der Nachtzug meine Schwester ist die letzte Tüte Chips meine Schwester ist Lange-Schlafen.

Meine Schwester ist ein brennender Wald.

Meine Schwester ist ein sinkendes Schiff.

Meine Schwester ist das Haus am Ende der Straße.

ERSTER TEIL

SEPTEMBER UND JULI

Ein Haus. Ausschnitte davon durch die Hecke zu sehen, jenseits der Felder. Schmutziges Weiß, kleine Fenster in dicken Mauern. Hand in Hand auf der Rückbank, der Lichtpfeil durchs Schiebedach. Wir zwei, Schulter an Schulter, atmen dieselbe Luft. Es ist ein weiter Weg am Rückgrat des Landes nach oben, ein kurzer Schlenker über die Ringstraße von Birmingham, vorbei an Nottingham, Sheffield und Leeds, durch die Pennines. Das Jahr, in dem wir heimgesucht werden. Was? Das Jahr, wie alle anderen, in dem wir ohne Freunde sind, nur einander brauchen. Das Jahr, in dem wir am alten Tennisplatz im Regen auf sie gewartet haben. Im Radio: Vom Süden her steigende Temperaturen … Die Polizei in Whitby. Das Schurren von Mums Händen am Lenkrad. Unsere Gedanken wie Schwalben. Die Schnauze des Autos hebt und senkt sich wie ein Bug. Irgendwo da vorn ist das Meer. Wir ziehen uns die Decke über den Kopf.

Das Jahr, in dem etwas anderes für Angst und Schrecken sorgt.

Die Straße, die vor uns flieht und dann verschwindet, das Ruckeln, als wir von Asphalt auf Schotter kommen. Weint Mum? Ich weiß es nicht. Sollen wir sie fragen? Keine Antwort, und außerdem ist da jetzt das Haus. Keine Zeit, kehrtzumachen oder es noch mal anders zu versuchen oder von vorn anzufangen. Das Jahr, in dem wir Häuser sind, mit hell erleuchteten Fenstern und Türen, die sich nicht schließen lassen. Redet eine von uns, spüren wir die Wörter beide auf der Zunge. Isst eine von uns, spüren wir das Essen beide in der Kehle. Würden wir aufgeschlitzt, würde sich bestimmt herausstellen, dass wir uns die Organe teilen, dass die Lunge der einen für uns beide atmet, dass ein einziges Herz einen doppelten, fiebrigen Puls schlägt.

JULI

1 Da sind wir. Da ist es.

Zu diesem Haus sind wir aufgebrochen. Dieses Haus war unser Ziel. Gestrandet am Rand der North York Moors, gleich neben dem Meer. Mit gespitzten Lippen lecken wir das Salz von den Chips, die Glieder schwer, von Wachstumsschmerzen verbogen. Das glühend heiße Lenkrad, das Flimmern der Straße. Wir waren stundenlang unterwegs, auf der Rückbank vergraben. Als sie ins Auto stieg, sagte Mum: Sehen wir zu, dass wir da sind, bevor es dunkel wird. Und dann hat sie lange Zeit nichts mehr gesagt. Wir stellten uns vor, was sie sagen könnte: Das ist eure Schuld. Oder: Wir hätten nie fortgemusst, wenn ihr nicht getan hättet, was ihr getan habt. Was sie damit meint, ist, wenn wir nicht zur Welt gekommen wären. Wenn wir erst gar nicht zur Welt gekommen wären.

Ich ringe die Hände. Kann noch nicht sagen, wovor ich Angst habe, nur, dass sie riesig ist. Hier ist das Haus. Wie ein Kind kauert es neben der kleinen Schiefermauer. Hinter der Mauer die leere Schafweide, pockig vor trockenen Köteln und mannshohen Dornbüschen. Als ich die Tür aufstoße, ein Sog; abgestandene Luft trifft auf frische. Der Geruch von Dung. Die Hecken verwildert, durch den Beton drängendes Unkraut, der schmale Vorgarten verfilzt von Gerümpel, alten Spatenblättern, Plastiktüten, zerbrochenen Blumentöpfen mitsamt ihren halblebendigen Wurzelballen. September balanciert auf der schiefen Gartenmauer, sie verzieht den Mund zu etwas, das ein Lächeln sein könnte oder auch nicht. Die Fenster verhangen vom Spiegelbild ihres Körpers, von meinem Gesicht dahinter, Augen wie Höhlen, und noch weiter hinten unsere Mutter, die erschöpft an der Motorhaube lehnt. An einer Wand stehen Gerüstteile, auf der Straße liegen kaputte Dachziegel. Ich greife nach Septembers Arm und überlege, ob ich ihr die Zähne in die Haut drücken soll, vielleicht finde ich durch den Kontakt heraus, was sie gerade denkt. Manchmal kann ich das. Nicht mit Sicherheit, aber manchmal ist es, als würde das Wissen zu mir weitergeleitet. Wie wenn Mum in mehreren Zimmern das Radio laufen hat, sodass man, wenn man im Gang steht, etwas zeitversetzt den Widerhall hört. Doch September wirbelt davon und krächzt wie eine Elster.

Ich ziehe ein Taschentuch heraus und putze mir die Nase. Die Sonne geht zwar schon unter, aber noch brennt sie auf meine nackten Schultern. In meiner Tasche sind Hustenbonbons, überzogen von Fusselflaum. Ich stecke eins in den Mund.

Ein schmutzverkrustetes Schild an der Hauswand. Ich reibe so lange mit dem Taschentuch daran herum, bis ich die Schrift lesen kann: DASRUHEHAUS. Wir haben noch nie in einem Haus gewohnt, das einen Namen hatte. Haben noch nie in einem Haus gewohnt, das so aussah: so angefressen, ausderformgeraten, verdreckt. September wirbelt herum. Ich kneife fünfmal hintereinander die Augen zu, damit sie nicht fällt oder, falls doch, heil landet wie eine Katze.

Dann schaue ich zu Mum. Sie stemmt sich vom Auto weg, ihr Körper sieht aus, als wäre er zu schwer für sie. So – schweigsam oder stumm – ist sie seit dem Vorfall in der Schule. Wenn sie nachts oben im Oxford-Haus auf und ab ging, haben wir ihren Schritten gelauscht. Sie hat kaum noch mit uns gesprochen, ab und zu mal einen Satz, hat uns kaum in die Augen gesehen. Sie ist eine andere in einem vertrauten Körper, und ich wünsche sie mir zurück. Sie stößt mit dem Zeh das Gartentor auf.

Hilf mir, sagt sie im Vorbeigehen. Ursa hat gemeint, der Schlüssel liegt unter dem Frosch.

Wir machen uns auf die Suche. Der Boden wimmelt vor Insekten. Ich grabe einen Wurm aus und erschrecke, als ich fühle, wie weich er ist, wie nachgiebig.

Schluss mit dem Unsinn, sagt Mum, und wir suchen vornübergebeugt im Gras, bis ich ihn ertaste, einen Steinfrosch, fettlippig, knopfäugig und im Gestrüpp kaum zu erkennen. Mum tippt mit dem Stiefel dagegen, stöhnt, kein Schlüssel. Typisch, sagt sie. Typisch. Und dann haut sie sich dreimal mit den Fäusten auf die Oberschenkel.

Die Maiwolken jenseits des Feldes haben sich stahlgrau gefärbt, sie ballen sich und schwellen bedrohlich an. Ich zeige darauf und sage: Schau.

Gut. Schnell. Such.

Wir stapeln die Taschen aufeinander und schauen unter leere Pflanzentöpfe, stochern mit den Füßen im struppigen Gras. Ich finde Münzen in der Erde. Ein Pfad führt am Haus vorbei in einen Garten mit abgerupftem Gras, an den Wänden sind Steinplatten aufgetürmt, ein verwaister Rechen liegt herum. Etwas, das vielleicht mal ein Grill war, ein Haufen Asche inmitten einer Ziegelkonstruktion. In die Hauswand sind Muscheln eingelassen, einbetoniert, und der Boden ist bedeckt von körnigem Sand und Kieseln, die das Meer glatt geschliffen hat. Ich spähe durch ein Fenster. Hinter der Scheibe: Düsternis, Wände, Regale, womöglich die Speisekammer. Ich spucke in die Hände und wische über das Glas. Das hellere Rechteck eines Türrahmens, dahinter verschwommene Schatten, eine Couch oder ein Tisch, etwas, das die unterste Stufe einer Treppe sein könnte. Neben mir drückt sich September die Nase platt, presst die Fäuste gegen die Scheibe. Der süße Geruch des Parfüms, das wir in der Drogerie neben der Schule geklaut haben, ihr Atem, der nach ungeputzten Zähnen riecht. Sie glotzt mich an, rollt die Zunge, zwickt mich in den Arm. Mein Gesicht sieht komisch aus, die Proportionen stimmen nicht, meine Wangen sind zu lang, die Augen schmal wie die Münzschlitze von Parkautomaten.

Ich sehe Mum ähnlich. Oder ihrer Mum, wie sie sagt, unserer Großmutter in Indien, wo wir nie waren. September sieht anders aus. Wir können uns zwar nicht an unseren Vater erinnern, aber bestimmt ähnelt sie ihm – glattes Haar, mit weichem, hellem Flaum bedeckte Wangen, blasse Augen wie ein Schneeleopard.

Was wir über ihn wissen, haben wir nur nach und nach in Erfahrung gebracht, und selten kampflos. Mum hat ihn kennengelernt, als sie dreiundzwanzig war und in Kopenhagen, wo er damals lebte, Urlaub machte. Drei Tage lang ist er ihr durch die Stadt gefolgt. Mum sagt, das war typisch für ihn. Obwohl er perfekt Englisch sprach – denn er ist hier aufgewachsen –, hat er sich einen Spaß daraus gemacht, Dänisch mit ihr zu reden. Es gefiel ihm, dass sie ihn nicht verstand. Auch das war typisch für ihn. Er ist gestorben. Wie? Vier Jahre lang haben wir sie gelöchert, bis sie schließlich nachgab. Ertrunken im Swimmingpool eines Hotels in Devon. Zu dem Zeitpunkt waren sie schon nicht mehr zusammen, und wir drei – September war gerade mal fünf, ich etwas jünger – wohnten woanders. Erst ein knappes Jahr später rief seine Schwester an, um Mum von seinem Tod zu erzählen. Wir haben gelernt, nicht nach ihm zu fragen. Uns fehlen die Worte, um ihn zu beschreiben. Wir haben ihn nicht gekannt. September hat mal gesagt, er sei ein Heulendergaunerbandenbildenderplünderer gewesen, woraufhin Mum lachte und meinte, das stimme, doch dann hat sie stundenlang gar nichts mehr gesagt und den Gesichtsausdruck bekommen, den wir schon kannten. Jedes dritte oder vierte Weihnachten kommt seine Schwester Ursa uns besuchen. Manchmal versuchen September und ich, ihr Informationen über ihn abzutrotzen, doch sie gibt nie nach. Ursa fährt ein Cabrio, bleibt nie länger als einen Tag und schläft im Hotel statt bei uns. Sie hat kurzes blondes Haar, und es ist vorgekommen, dass wir sie von hinten für ihn hielten, unseren lang verschollenen Vater, den Grund dafür, dass unsere Mutter so traurig ist und dass es uns gibt. Das Haus am Moor gehört Ursa, aber sie vermietet es; sie wohnt nicht hier, sondern füllt es mit Leuten wie uns, die nicht wissen, wohin.

Der Wind frischt auf, und wir entdecken in der Seitenwand ein Fenster, das zwar nicht groß ist, aber offenbar locker. Als wir dagegendrücken, schwingt es nach innen auf.

Mum steht vorn, vor dem Haus, in der Hand einen Stein aus dem nahe gelegenen Feld, den sie gleich durch das Fenster neben der Tür werfen wird. Ich halte mir die Ohren zu. Das Blut wummert mir in den Ohren, Angst schießt mir in die Knochen und steigt mir in die Kehle.

Wir haben ein offenes Fenster gefunden, schreit September. Ich glaube, wir passen durch. Mum dreht uns das versteinerte Gesicht zu, ihre Mundwinkel zeigen nach unten, in die Haut geritzt.

Das Fenster führt in eine Speisekammer. Als wir drin sind, greifen wir uns an den Händen. Der Fliesenboden ist schmutzig und da, wo er auf die feuchte Wand trifft, gesprungen. Holzregale. Dosen mit Suppe und Bohnen, ein paar ausgeblichene Spaghettipackungen. In der Luft hängt ein Geruch mit einer süßlichen Note, die ich nicht zuordnen kann. Die Decke ist niedrig, ich stoße mit dem Kopf gegen die nackte Glühbirne.

September summt, wie immer, wenn sie aufgeregt ist und will, dass ich es weiß. Ihr Summen kann alles Mögliche bedeuten. Hallo, wo bist du / Komm her / Lass das / Du nervst. Ich merke, dass ich mich vor dem Haus fürchte. Ich fürchte mich auch davor, dass Mum wütend ist und September genervt. Wir waren schon mal hier, ein Mal nur, ich kann mich fast nicht daran erinnern.

Was ist das?, frage ich.

Was?

Der Geruch.

Keine Ahnung. Eine tote Maus?

Sag doch nicht sowas.

Durch die Tür der Speisekammer spähen wir in den Flur, links ist die Haustür, daneben eine geschlossene Tür, wahrscheinlich zu einem Bad. Weiter hinten ist die Treppe, rechts eine weitere Tür und unmittelbar vor uns erstreckt sich das Wohnzimmer. Die Räume sind komisch angeordnet, irgendwie willkürlich, mit einer Speisekammer, die mehr oder weniger direkt ins Wohnzimmer führt. Es riecht nach Essen, das zu lange herumgestanden hat. Wir betreten das Wohnzimmer. In der Ecke kauert eine gedrungene, formlose Gestalt aus zerknittertem Stoff. Ich drücke Septembers Hand. Es ist unmöglich, dass wir hier sind, und wir können unmöglich bleiben. Auf dem nächstgelegenen Tisch steht eine Lampe, und ich renne darauf zu. Etwas wird umgestoßen und fällt vom Tisch. Ich habe Bienen im Bauch. Als das Licht angeht, gibt es ein hohes Surren von sich.

Hier ist nichts, sagt September. Keine Angst, Juli-Käfer.

Sie geht durchs Zimmer und drückt die Lichtschalter. Es ist ein bisschen zu hell, so als wären in sämtliche Lampen die falschen Birnen eingeschraubt. Es riecht verbrannt, und als ich nachschaue, entdecke ich in einer der bauchigen Leuchten einen Mulch aus Spinnweben und toten Fliegen. Auf dem Sofa und dem Sessel liegen verschlissene Decken, davor steht ein niedriger Tisch mit mehreren Tassen, darunter stapeln sich Zeitungen. Der offene Kamin hat einen Holzsims, davor ist ein schmutziger Teppich gebreitet. Durch ein kleines Fenster fällt etwas Licht herein. Die niedrige Decke wird von Holzbalken gestützt. Wären wir größer, müssten wir den Kopf einziehen. Unter der Treppe stehen leere Bücherregale. Der Gegenstand, den ich vom Tisch gestoßen habe, liegt am Boden, halb unter dem Sofa. Als ich ihn aufhebe, mache ich mir die Hände schmutzig. Das Glas ist zerbrochen, hat zackige Ränder. September schlingt mir die Arme um die Hüften und legt das Kinn auf meine Schulter.

Keine Angst. Schau, es ist eine Ameisenfarm.

Ich drehe den Gegenstand um. Sie hat recht. Zwei Glasplatten, in einem schmalen Rahmen verankert, und mit Erde gefüllt. Darin verlaufen Tunnel, Höhlen und Rinnen, die einstürzen, als wir das Behältnis bewegen.

Ich hab sie kaputt gemacht, sage ich und fühle, wie es sein muss – zäh, lehmig, ausweglos –, in der Erde zu leben und sich da hindurchzuwühlen.

Wir können sie reparieren. Es gibt bestimmt irgendwo Klebeband. Und dann suchen wir uns ein paar Ameisen und tun sie hinein.

Es klopft an der Tür. Mum, die sich in Erinnerung bringt. Ich mache ihr auf. Sie sieht furchtbar müde aus, so, als hätte sie seit einer Woche nicht mehr geschlafen. Der Winter war lang, Weihnachten schlimm, ein erster Vorgeschmack auf das, was auf uns zukam, der Frühling zog sich. Im März dann die Prügelei in der Schule, der aufgeweichte Tennisplatz, der Schlamm an unseren nackten Füßen, meine Hände, die aussahen, als würden sie jemand anderem gehören. Danach sind wir noch zwei Monate in Oxford geblieben, jetzt ist Mai, und die Unwetter sind der Hitze gewichen. Ich will Mum die Wange streicheln, will, dass sie mich in die Arme nimmt, so wie früher, wenn wir alle dicht aneinandergedrängt im Doppelbett lagen. Doch ihr Kiefer ist angespannt. Sie schiebt sich an mir vorbei und lässt die Taschen auf den Boden fallen. Seit wir nicht mehr in die Schule gehen, bin ich auch müde. An manchen Tagen habe ich das Gefühl, als laste ein zweiter Körper auf meinen Schultern. Ich würde Mum gern davon erzählen und dann hören, wie sie sagt, dass sie sich genauso fühlt oder dass sie dafür sorgen kann, dass es mir wieder besser geht.

Wir blicken ihr nach, wie sie die Treppe hochsteigt. September pfeift zwischen den Zähnen hindurch und sagt leise ihren Namen – wie sie es manchmal tut, wenn sie sie ärgern will. Sheela. Kurz sieht es so aus, als würde sie innehalten und sich umdrehen, doch dann poltert sie weiter mit schweren Schritten die Holzstufen hinauf. Unter dem einen Arm trägt sie ihre Bettdecke, unter dem anderen ihre Arbeitsmappe. Wir stehen da und horchen, bis eine Tür ins Schloss fällt. Mum war früher auch schon traurig, aber da war es anders. Das jetzt ist schlimmer.

Sie ist so wütend, sage ich und fühle, dass September zunehmend genervt ist.

Das bleibt sie nicht ewig, antwortet sie.

Vielleicht schon.

Nicht auf dich, sagt September und zieht mich am Zopf, bis mir die Tränen kommen.

Die am weitesten vom Eingang entfernte Tür führt in eine kleine Küche. Im Spülbecken stapeln sich verkrustete Backformen, daneben liegt eine leere Brottüte, noch mehr Tassen stehen herum. Es gibt ein kleines Fenster. Umständlich klettere ich auf die Arbeitsfläche und ziehe am Griff, doch das Fenster klemmt, und ich sehe, dass Flügel und Rahmen absichtlich mit Farbe verklebt worden sind. In das weiche Holz getriebene Nägel tun ihr Übriges. Ich lasse mich wieder herunterfallen. Am Kühlschrank hängen gelbe Notizzettel – Ursas Handschrift, die mir von den Geburtstagskarten vertraut ist – und die Magnetbuchstaben A und J. Obwohl ich das Gefühl habe, etwas Ungehöriges zu tun, beuge ich mich vor und lese die Notizen, suche nach einer geheimen Botschaft oder einem Hinweis, irgendetwas, das ich September zeigen kann. Aber da steht bloß etwas über Müllabfuhrtage, eine klemmende Hintertür, Dinge, die man nicht verbrennen soll. Die Küche ist so schmutzig, dass es mich überall juckt. Ich drehe den Wasserhahn auf, warte, bis es kalt kommt, und wasche mir die Hände, doch sogar das Wasser fühlt sich schmierig an, glitschig weich. An der Tür steht September und pfeift ein paar Takte für mich.

Alles okay, Juli-Käfer?

Ja.

Neben der Speisekammer befindet sich das Bad mit Wanne und Toilette. September schaltet die Halogenlampe ein. Es gibt Hinweise darauf, dass vor Kurzem noch jemand hier war: einen Rest Seife auf dem dreckigen Waschbecken, Shampooflaschen in der Wanne, auf dem Boden einen Fleck, der vermutlich von Make-up stammt.

Von wem ist das?, frage ich, und als mein Daumennagel die Seife berührt, wird mir übel.

Keine Ahnung. Wahrscheinlich von Ursas Gästen. Ich habe gehört, wie Mum mit ihr telefoniert hat, ich glaube, sie hat jemanden rausgeworfen, damit wir hier wohnen können.

Wie lange bleiben wir?

Warum fragst du mich das?, schnaubt September. Und dann sagt sie: Keine Ahnung, warum Mum wollte, dass wir herkommen.

Tote Haut, sage ich und streiche mit dem Finger über den Waschbeckenrand, woraufhin September mir einen wütenden Blick zuwirft und verschwindet.

Mein Mund fühlt sich pelzig an, von der langen Fahrt und den Käse-Zwiebel-Sandwiches, die wir an einer Tankstelle gekauft haben. Plötzlich fällt mir ein, dass wir vergessen haben, die Zahnbürsten einzupacken. Sie stehen noch am Waschbecken unseres alten Hauses, des Hauses, in das wir nicht zurückkehren werden. Ich gehe ins Wohnzimmer, um es September zu sagen, doch sie ist oben, ich höre ihre Schritte. Die Erde in der Ameisenfarm verlagert sich, als hätte sich gerade etwas darin bewegt. Warme Luft dringt herein, unter der Haustür hindurch und aus dem Kamin. Ich will hören, welches Echo von den weißen Wänden kommt. Das Zimmer macht den Anschein, als sei es eben noch voller Leben gewesen. So leise wie möglich flüstere ich Septembers Namen, doch selbst das ist noch zu laut. Ich spüre die vielen Zimmer in meinem Rücken. Es mit allen gleichzeitig aufzunehmen, ist unmöglich. Ich spähe in die Küche und die Speisekammer, aber abgesehen vom Surren der düsteren Lampen sind sie leer. Dann gehe ich die Treppe hinauf, immer zwei Stufen auf einmal nehmend. Irgendetwas ist hinter mir, ist mir auf den Fersen, aber als ich mich, oben angekommen, umdrehe, sehe ich nichts.

Von dem schmalen Gang zweigen drei Zimmer ab. Das erste ist ein Schlafzimmer, das einzige Möbelstück darin ein in die Ecke gepferchtes Stockbett. Als wir das letzte Mal hier waren, gab es das noch nicht, da haben wir – glaube ich – auf einer Matratze am Boden geschlafen. An manche Sachen kann ich mich erinnern, andere haben sich verändert. Ich bemerke September erst, als sie sich im oberen Bett aufsetzt und mich auslacht. Mir schlägt das Herz bis zum Hals.

Wo warst du denn auf einmal? Meine Stimme ist schrill wie eine Hundepfeife. Seit wir klein waren, rechne ich ständig damit, dass sie geht und mich alleinlässt.

Hier, sagt sie. Ich wollte sehen, wo wir schlafen. Schau mal. Sie hält ein ramponiertes Fernglas in die Höhe.

Was ist das?

Das weißt du doch.

Ich muss an das zerknitterte Foto denken, das wir irgendwann im Handschuhfach von Ursas schickem Auto gefunden haben: Dad mit ungefähr zehn Jahren, und er trägt das Fernglas an einem Riemen um den Hals. Wegen dieses Dings hat er mir mal fast den Arm gebrochen, sagte Ursa, als sie uns mit dem Foto erwischte, und nahm es September wieder weg.

An den Wänden haben Poster ihre Umrisse hinterlassen, über der Tür hängt eine Uhr. Das Stockbett ist schmal wie eine Bank. September klettert leichtfüßig herunter und breitet die Arme aus: Ta-da.

Manchmal meine ich mich an die Zeit zu erinnern, als wir so klein waren, dass wir uns ein Gitterbett teilten, als vier Hände sich über unseren Köpfen ineinander wanden und wir die Welt aus exakt demselben Blickwinkel sahen. Damals konnte ich zwar noch nicht sprechen, aber ich glaube, dass wir uns trotzdem verständigt haben. Jetzt wünsche ich mir in einem fort, es wäre wieder so. Oder wie später, als wir ein bisschen älter waren und September sich über das Gitter hievte, sich auf der anderen Seite fallen ließ und rief, ich solle nachkommen, bis Mum sie wieder zu mir hereinsetzte oder uns beide mit in ihr Bett nahm, wo wir mit ineinander verschlungenen Armen dalagen, die Wange auf Mums Brust, Septembers Augen so dicht an meinen, dass ich jede einzelne feuchte Wimper sah. Ich sage: Wünschst du dir, dass es wieder so sein könnte? Wünschst du dir, dass es immer noch so wäre? Und sie sagt: Ich weiß nicht, wovon du redest, Juli.

Wir kauern vor Mums Tür, doch es ist nichts zu hören. Es ist nicht das erste Mal, dass wir hier sitzen und lauschen. Vielleicht schläft sie. Wir gehen weiter zur dritten Tür auf dem Flur. Sie führt in einen Abstellraum, in dem sich ein großer bauchiger Wassertank und eine unübersichtliche Ansammlung von Schaltern für Heizung und Warmwasser befinden. Auf dem Boden stehen Mausefallen, doch sie sind leer. Nachdenklich betrachten wir die Schalter. Das Innere des Tanks rumort, Regen fällt zinnern aufs Dach. Ich glaube, wenn ich aufmerksam genug horchen würde, könnte ich durch Septembers Handfläche hindurch den langsamen Gang ihrer Gedanken hören, das Glucksen der Wörter. Die letzten Wochen in der Schule fallen mir ein. Es hat viel geregnet, sodass die Dachrinnen übergingen und kleine Rinnsale über die Fenster flossen. Auf dem Hinweg hatten wir vom Auto aus einen toten Dachs gesehen. Die Gesichter der anderen Mädchen. Es gibt nur einen Grund, weshalb wir das Haus in Oxford verlassen haben und hierhergekommen sind. Und auch wenn es Septembers Idee war, die Mädchen zum alten Tennisplatz zu bestellen, ihnen eine Lektion zu erteilen, ihnen einen kleinen Schreck einzujagen, nichts weiter, liegt es nicht an ihr, dass wir im Ruhehaus sind. Daran ist nur eine schuld.

Willkürlich drückt September irgendwelche Knöpfe am Boiler. Sie trägt noch immer das Fernglas um den Hals, und es wackelt bei jeder Bewegung. Hinter der Wand ertönt ein schwerfälliges Ächzen.

Ich glaube, das war nicht schlau.

Unter unseren Füßen erbebt der Boden.

Gut möglich, antwortet September. Lass uns runtergehen. Ich hab Hunger.

Wir wollen den Kühlschrank plündern, doch da gibt es nichts zu plündern. Die Konserven in der kleinen Kammer sind seit Jahren abgelaufen, die Dosen verbeult, als hätte jemand auf sie eingeschlagen.

Komm, wir machen was anderes, sagt sie.

Der Regen peitscht schräg gegen die Fenster. Wir legen uns bäuchlings auf den Wohnzimmerboden, und September erzählt mir, wie wir die Wände streichen und welche Poster wir aufhängen werden. Ich höre nur mit einem Ohr hin. Das Zimmer hat dieselbe Atmosphäre wie vorhin, als spiele sich hier unsichtbares Leben ab. September hält sich das Fernglas vor die Augen und schwenkt es.

Ich beuge mich in die Speisekammer und taste nach dem Lichtschalter. Die Glühbirne flackert und erleuchtet mal die eine Wand, dann die andere, taucht die Regale abwechselnd in Licht und Schatten. Ich schiele auf die Dosen, will jedoch nicht weiter hineingehen. Schließlich knistert die Glühbirne und brennt durch. Der Raum versinkt wieder in Dunkelheit.