9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

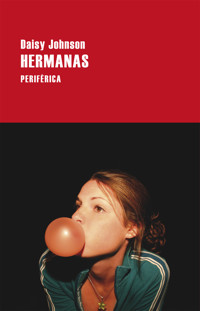

- Herausgeber: Editorial Periférica

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

Julio y Septiembre son dos hermanas adolescentes que viven en su propio mundo. Septiembre es dominante y temeraria, en ocasiones, cruel, mientras que Julio es mansa y temerosa, introvertida, ingenua y complaciente. Son uña y carne: el estrecho vínculo que las une, su devoción, las extrañas pruebas a las que se someten para demostrar su lealtad y la forma en que se completan mutuamente impiden saber dónde empieza una y termina la otra. La fragilidad de Julio ha llamado la atención de las chicas malas del instituto, desencadenante de un macabro suceso –apenas insinuado– que las obligará a mudarse con su madre, escritora de literatura infantil, desde Oxford a una casa destartalada propiedad de su tía paterna, situada en medio de la nada, donde reina una atmósfera opresiva y desasosegante. Daisy Johnson, gran estilista y sabedora de que lo que no se dice ni se describe puede ser tan perturbador como lo que se desvela, vuelve a dosificar, con maestría y elegancia, las revelaciones y las elipsis en una absorbente novela de suspense a medio camino entre el género gótico y la fábula mitológica, en la que explora las relaciones entre hermanas y nos advierte de los peligros de amar demasiado.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

LARGO RECORRIDO, 178

Daisy Johnson

HERMANAS

TRADUCCIÓN DE CARMEN TORRES GARCÍA Y LAURA NARANJO GUTIÉRREZ

EDITORIAL PERIFÉRICA

PRIMERA EDICIÓN: agosto de 2022

TÍTULO ORIGINAL:Sisters

DISEÑO DE COLECCIÓN: Julián Rodríguez

MAQUETACIÓN: Grafime

© Daisy Johnson, 2020

© de la traducción, Carmen Torres García y Laura Naranjo Gutiérrez, 2022

www.editorialperiferica.com

ISBN: 978-84-18838-46-0

La editora autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.

A mis hermanas, Polly, Kiran, Sarvat y Jess.

A mis hermanos, Jake y Tom.

Mi hermana es un agujero negro.

Mi hermana es un tornado.

Mi hermana es el punto final mi hermana es la puerta cerrada con llave mi hermana es un disparo en la oscuridad.

Mi hermana me está esperando.

Mi hermana es un árbol que cae.

Mi hermana es una ventana tapiada.

Mi hermana es un hueso de la suerte mi hermana es el tren nocturno mi hermana es el último paquete de patatas fritas mi hermana es levantarse a las tantas.

Mi hermana es un bosque en llamas.

Mi hermana es un barco que se va a pique.

Mi hermana es la última casa de la calle.

PRIMERA PARTE

SEPTIEMBRE Y JULIO

Una casa. Trozos de ella por entre el seto, campo a través. Blanco sucio, ventanas incrustadas en los ladrillos. Tú y yo cogidas de la mano en el asiento trasero, un rayo de luz que se cuela por la ventana del techo. Las dos, hombro con hombro, compartiendo el aire. Un largo camino para llegar, subiendo por la espina dorsal del país, tomando brevemente la circunvalación de Birmingham, dejando atrás Nottingham, Sheffield y Leeds, atravesando los Peninos. Es el año en que estamos atormentadas. ¿Qué? El mismo año en que, como cualquier otro, estamos sin amigos, sólo nos necesitamos la una a la otra. El mismo año en que estuvimos esperando bajo la lluvia a que llegaran junto a la vieja pista de tenis. La radio está encendida: «Llegan altas temperaturas desde el sur», «policía de Whitby». El shh shh shh de las manos de mamá en el volante. Nuestros pensamientos al vuelo como golondrinas. La parte delantera del coche cabeceando como la proa de un barco. Lejos, en algún sitio, está el mar. Nos tapamos la cabeza con el edredón.

Éste es el año en que el horror adquiere un nuevo significado.

*

La carretera alejándose lentamente hasta perderse de vista, las sacudidas del coche al cambiar el asfalto por la tierra. ¿Mamá está llorando? No lo sé. ¿Se lo preguntamos? No hay respuesta y, de todas formas, la casa ya está ahí y no hay tiempo ni de volver atrás, ni de intentarlo de nuevo ni de rehacer las cosas. Éste es el año en que somos casas, con todas las ventanas encendidas y puertas que no cierran bien. Cuando una de las dos habla, ambas sentimos las palabras moviéndose en la lengua. Cuando una de las dos come, ambas sentimos la comida bajando por la garganta. Si nos hubieran abierto en canal, a ninguna nos habría sorprendido descubrir que compartíamos órganos, que los pulmones de una respiraban por las dos, que un único corazón latía con un pulso doble y enfebrecido.

JULIO

1

Pues nada. Ya hemos llegado.

Ésta es la casa a la que hemos venido. Nuestro último recurso. Encallada en los páramos de North York Moors, casi a pie de playa. Los labios irritados y arrugados de lamer la sal de las patatas fritas; las piernas cansadas, cada vez más doloridas. El volante quema, la vista se aparta de la carretera. Hace horas que salimos y nos embutimos en el asiento trasero. Vamos a hacerlo del tirón antes de que nos pille la noche, dijo mamá al meterse en el coche. Y ya nada más durante un buen rato. Nos imaginamos lo que nos diría: es culpa vuestra, o: si no hubierais hecho lo que habéis hecho, no tendríamos que habernos marchado. Y se refiere, por supuesto, a si no hubiéramos nacido. Si no hubiéramos nacido y punto.

Me aprieto las manos con todas mis fuerzas. Todavía no sé muy bien a qué le tengo miedo, pero sí que es inmenso. Ahí está la casa. Acuclillada como una niña junto al murete de pizarra, con el pastizal vacío del fondo minado de cagarrutas de oveja y zarzales tan altos como una persona. La bocanada de aire viciado que se libera al abrir la puerta del coche. El olor a estiércol. Los setos descuidados, la hierba y los matojos abriéndose paso por entre el hormigón, el jardín delantero estrecho y abarrotado de trastos, viejas planchas de palas, bolsas de plástico, macetas rotas y sus cepellones casi vivos. Septiembre subida al murete desnivelado del jardín tratando de mantener el equilibrio, con los dientes apretados en lo que podría ser o no una sonrisa. Las ventanas cerradas reflejando su cuerpo y mi cara en segundo plano, con unas cuencas de los ojos que parecen cavernas, y, por detrás, nuestra madre exhausta apoyada en el capó del coche.

Las paredes blancas de la casa están llenas de huellas de manos embarradas y de los chorreones de sus arrugadas palmas, y la planta de arriba se ha desplomado sobre la de abajo como una mano que envolviera un puño. Unos andamios amontonados contra una pared, añicos de tejas en la calle. Agarro a Septiembre del brazo con intención de clavarle los dientes para ver si, por contacto, sé lo que piensa. A veces lo sé. No a ciencia cierta, pero sí con una especie de conciencia vaga y reverberante. Como cuando mamá enciende la radio en dos habitaciones a la vez y suenan una pizca desincronizadas, y puedes ponerte en el pasillo y oír el eco que generan; pero ella se aleja a toda velocidad, riéndose a carcajadas como una urraca.

Rebusco un clínex en el bolsillo y me sueno la nariz. El sol está empezando a ponerse, pero aún me quema los hombros desnudos. También llevo caramelos para la tos llenos de pelusas. Me coloco uno en el carrillo.

En la pared de la casa hay un letrero cubierto de mugre. Lo limpio con el clínex hasta que distingo estas palabras: EL REFUGIO. Nunca hemos vivido en una casa con nombre. Nunca hemos vivido en una casa con semejante pinta: pinta de exasperada, de resentida, de absolutamente cochambrosa. Septiembre empieza a dar vueltas. Parpadeo cinco veces para que no se caiga y para que, si lo hace, aterrice como un gato.

Vuelvo la vista hacia mamá. Se aleja del coche; parece que no puede ni con su alma. Lleva así, callada o taciturna, desde lo que pasó en el instituto. Por la noche la oíamos ir de acá para allá en la planta de arriba de la casa de Oxford. Sólo nos decía frases sueltas; casi nunca nos miraba a los ojos. Es otra persona en el cuerpo de siempre. Ojalá volviera. Abre la cancela del jardín con la punta del pie.

Ayúdame, dice al pasar. Ursa me ha dicho que la llave está debajo de la rana.

Buscamos la rana. La tierra está suelta por la actividad de los insectos. Cavo en busca de una lombriz y luego me entra el pánico cuando la siento, suave, flexible.

Deja de hacer el tonto, dice mamá, e inspeccionamos la hierba agachadas hasta que tanteo y la encuentro: una rana de piedra, de labios gruesos y ojos de botón, casi oculta bajo las malas hierbas. Mamá la vuelca con la punta de la bota y gruñe, ni rastro de la llave. Típico, dice. Típico, y luego se da tres puñetazos en los muslos.

En el horizonte, las nubes de mayo, que se han vuelto plomizas y han empezado a hincharse y acumularse: no presagian nada bueno. Las señalo. Digo: mira.

Vale. Rápido. Busca.

Dejamos las maletas apiladas y levantamos las macetas vacías, escudriñamos los matojos apartándolos con los pies. Encuentro monedas en la tierra. Al lado de la casa hay un sendero y un jardín con unas losas apoyadas en las paredes, hierba arrancada y convertida en mantillo, rastrillos de metal abandonados. Lo que en su día debió de ser una barbacoa, con un montón de ceniza en el interior de la estructura de ladrillo partida. Hay conchas incrustadas en el lateral de la casa, engastadas en el hormigón, y el suelo está lleno de granos de arena y guijarros erosionados por el mar. Miro por una de las ventanas. Veo la forma oscura de las paredes, de las estanterías; una despensa, quizá. Me escupo en la mano y restriego el cristal. El cuadrado más claro del marco de una puerta y, más allá, sombras difuminadas, lo que parece un sofá o una mesa, algo que podría ser el primer peldaño de una escalera. A mi lado, Septiembre pega la cara y las manos ahuecadas al cristal: el olor dulzón del perfume que robamos en el Boots que hay cerca del instituto, el olor de sus dientes sin cepillar. Me mira con los ojos como platos, me saca la lengua y me pega un pellizco en el brazo. A mi cara le pasa algo, no tiene perspectiva alguna, mis mejillas son más largas de lo que deberían y tengo los ojos rasgados como las ranuras para las monedas de los parquímetros.

Me parezco a mamá. O a su madre, como ella dice, a la abuela, la de la India, donde nunca hemos estado. Septiembre no se parece a nosotras. No recordamos a nuestro padre, pero debe de parecerse a él, con el pelo liso, las mejillas suaves con pelusa rubia y los ojos clarísimos como un animal de las nieves.

La información sobre él nos ha ido llegando con cuentagotas a lo largo de los años, y rara vez la hemos obtenido sin presentar batalla. Conoció a mamá cuando ella tenía veintitrés años y estaba de vacaciones en Copenhague, donde él vivía por aquel entonces. Se pasó tres días persiguiéndola por la ciudad. Ella nos contó que eso era muy propio de él. Él hablaba un inglés perfecto –se había criado aquí–, pero le gustaba hablarle en danés: disfrutaba del hecho de que ella no lo entendiera. Eso también era muy propio de él. Murió. ¿Cómo murió?, nos tiramos preguntándole a mamá cuatro años hasta que claudicó. Se ahogó en la piscina de un hotel de Devon. Ya no estaban juntos cuando falleció y nosotras tres –Septiembre, de apenas cinco años, yo, un poco más pequeña, y ella– vivíamos en otro sitio. Su hermana tardó casi un año en llamar y contarle que había muerto. Aprendimos a no preguntar por él. No tenemos palabras para describirlo. No lo conocimos. Una vez Septiembre le dijo a mamá que él era un auténticogamberrosinvergüenzaestafador y ella se rio y le respondió que tenía razón, pero luego se sumió en el silencio durante varias horas y adoptó esa mirada que ahora conocemos tan bien. Cada tres o cuatro Navidades, la hermana de nuestro padre, Ursa, nos hace una visita, y a veces Septiembre y yo intentamos sonsacarle información, pero ella nunca pica. Conduce un coche descapotable, nunca se queda más de un día y prefiere hacer noche en un hotel antes que en casa. Como tiene el pelo rubio y corto, cuando nos acercábamos por detrás sin que se diera cuenta, nos imaginábamos que era él: el padre difunto hacía tanto tiempo, la razón de la tristeza de nuestra madre y de nuestra existencia. La casa de estos páramos es de Ursa, pero ella la alquila, no vive aquí, la llena con gente que no tiene donde caerse muerta, como nosotras.

En el lateral de la casa, por donde está empezando a levantarse viento, encontramos otra ventana; no es grande, pero tiene pinta de no estar bien cerrada y se abre hacia dentro en cuanto la empujamos.

Justo delante de la casa, mamá ha cogido una piedra de un campo cercano y está a punto de lanzársela al cristal de la puerta. Me tapo las orejas. La sangre me hace bum bum bum y en las entrañas me brota una sensación de alarma que me va subiendo por la garganta.

Hay una ventana abierta, grita Septiembre. Creo que podemos colarnos. Mamá nos mira con la cara impasible y la boca curvada hacia abajo y cincelada en la piel.

La habitación a la que accedemos es una despensa. Septiembre y yo ya vamos cogidas de la mano. Bajo la ventana hay un suelo de baldosas sucio, desconchado donde se junta con la pared húmeda. Estanterías de madera. Algunas latas de sopa y de judías, un par de paquetes de espaguetis descoloridos. Desprende un olor tirando a dulzón con un toque de algo que no consigo identificar. El techo es bajo y me topo la cabeza con la bombilla pelada.

Septiembre se pone a canturrear como siempre hace cuando está entusiasmada y quiere que lo sepa. Sus tarareos pueden significar todo tipo de cosas. Hola, dónde estás | Ven | Para ya | Me tienes harta. Soy consciente de que la casa me aterroriza, como también me aterroriza que mamá esté enfadada y que Septiembre se harte de mí. Ya hemos estado aquí antes, una vez, aunque no lo recuerdo muy bien.

¿Qué es eso?, pregunto.

¿El qué?

Ese olor.

No lo sé. ¿Un ratón muerto?

¡Ay, calla!

Por la puerta de la despensa vemos el pasillo; a la izquierda se encuentra la entrada principal y, al lado, otra puerta cerrada que tal vez dé a un cuarto de baño. Enfrente están las escaleras; a la derecha, otra puerta y, delante de nosotras, una sala de estar. Por el modo en que la despensa desemboca directamente en esta última, la distribución de la casa parece no cuadrar, no ser intuitiva. Huele a comida rancia. Pasamos a la sala de estar. En un rincón hay un bulto informe, pliegues de tela. Aprieto la mano de Septiembre. Es imposible que estemos aquí y es imposible que nos quedemos. Me abalanzo hacia una lámpara que hay en una mesa cercana. Algo se cae de la mesa. El cuerpo me bulle por dentro. La luz se enciende emitiendo un chiflido agudo.

Ahí no hay nada, dice Septiembre. No te agobies, Julito.

Va por la casa pulsando los interruptores. Todo parece demasiado brillante, como si las bombillas no fueran las adecuadas para esos casquillos. Huele a quemado y, cuando miro en el interior de una de las lámparas con base en forma de cuenco, veo una tela de araña y unas moscas muertas en el fondo. Hay unas mantas zarrapastrosas en el sofá y en el sillón, una mesita baja con un par de tazas y una pila de periódicos debajo. Hay una estufa de leña con una alfombrilla sucia delante y una repisa de madera encima. Un ventanuco deja entrar algo de luz. El techo no es alto y tiene vigas vistas. Si fuéramos un poco más altas, tendríamos que encorvarnos. En el hueco de las escaleras hay unas estanterías vacías. Lo que he tirado de la mesa está en el suelo, medio debajo del sofá. Al cogerlo, me lleno las manos de tierra. Del cristal roto sobresalen picos. Septiembre me rodea la cintura con los brazos y apoya la barbilla en mi hombro.

No te preocupes, mira, es un hormiguero.

Le doy la vuelta. Tiene razón. Dos cristales soldados forman un estrecho terrario con túneles, excavaciones y regueros que se derrumban conforme movemos el recipiente.

Lo he roto, digo, y me imagino –con una sensación sofocante, empalagosa, inevitable– lo que sería vivir ahí dentro y abrirte camino a bocados.

Ya lo arreglaremos, dice. Por ahí habrá cinta adhesiva. Buscaremos hormigas que meterle dentro.

Llaman a la puerta: mamá recordándonos que sigue allí. Voy a abrirle. Tiene cara de agotada, como si llevara una semana sin dormir. Había sido un largo invierno con unas malas Navidades y la corazonada de lo que estaba por venir, una primavera insidiosa. La pelea en el instituto había sido en marzo: la pista de tenis abandonada cubierta de agua, el barro en nuestros pies descalzos y la sensación de que mis manos pertenecían a otra persona. Después de lo que pasó nos quedamos dos meses en Oxford, y ahora es mayo y las tormentas han dado paso al calor. Quiero tocar la cara de mamá, que me acurruque como hacía cuando las tres nos apiñábamos en la cama de matrimonio, pero ella pasa por delante de mí con la mandíbula apretada y deja caer las maletas en el suelo. Yo también llevo cansada desde que dejamos el instituto; hay días en que siento como si cargara con un segundo cuerpo sobre los hombros. Se lo quiero contar, que me diga que a ella le pasa lo mismo o que puede ayudarme a sentirme mejor.

La vemos subir las escaleras. Septiembre silba entre dientes y la llama bajito por su nombre, Sheela, como hace siempre que quiere cabrearla, y durante un segundo se para y parece que va a dar media vuelta, pero sigue adelante con determinación estampando las botas en los escalones de madera. Lleva el edredón debajo de un brazo y la carpeta de las ilustraciones debajo del otro. Nos quedamos a la escucha hasta que oímos que se cierra una puerta. Ya ha estado triste otras veces, pero ninguna como ésta. Ésta es la peor.

Qué enfadada está, digo. Siento que el malhumor de Septiembre aumenta por momentos.

No va a estar enfadada eternamente, dice.

Pues a lo mejor sí.

Contigo no, dice Septiembre, y me tira de la trenza haciendo que se me empañen los ojos.

La puerta más alejada de la fachada de la casa conduce a una cocinita alargada. Hay bandejas de horno encostradas en el fregadero, una talega de pan vacía al lado, más tazas. Hay una ventana diminuta. Me subo torpemente a la encimera, tiro del cierre, pero no se abre. Por lo visto, la han sellado con pintura y, por si fuera poco, la han fijado con unos clavos en la madera. Me bajo. Hay notas amarillas pegadas en la nevera –reconozco la letra de Ursa por las felicitaciones que nos manda en nuestros cumpleaños–, una A y una J de un juego de letras magnéticas. Parece indiscreto leer esas notas, pero lo hago, inclinándome hacia adelante, en busca de algún tipo de lenguaje secreto o de información que darle a Septiembre. Sin embargo, lo único que pone son los días que hay que sacar la basura, que la puerta de atrás se queda atascada y una lista de cosas que no hay que tirar a la chimenea. La cocina que me rodea está tan sucia que me entran picores sólo de verla. Abro el grifo y espero a que el agua salga fría para restregarme las manos, pero hasta el agua parece recubierta de algo, como limosa. Septiembre me silba desde la puerta, unas cuantas notas, y me atrae a su lado.

¿Estás bien, Julito?

Sí.

Junto a la despensa hay un cuarto de baño con una bañera y un váter. Septiembre tira de la cuerdecita del halógeno. Hay señales de que alguien ha estado aquí no hace mucho: una lasca de jabón en el lavabo mugriento, un par de botes de champú tirados en la bañera, una mancha de lo que podría ser maquillaje en el suelo.

¿De quién es todo esto?, digo empujando el jabón con la uña del pulgar, algo que me provoca arcadas.

Yo qué sé. De uno de los inquilinos de Ursa. Oí a mamá hablar por teléfono con ella; creo que los echó para que pudiéramos quedarnos.

¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí?

¿Y a mí qué me cuentas? Septiembre resopla y añade: no sé por qué nos ha traído mamá.