4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Edition Gegenwind

- Sprache: Deutsch

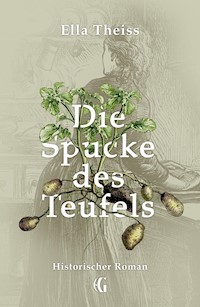

Man schreibt das Jahr 1756. Lisbeth Ochs, verwitwete Gastwirtin am Niederrhein, hat ihre liebe Not mit dem Kartoffeldiktat Friedrichs des Großen. Sie soll das fremdländische Gemüse für die preußischen Besatzer kochen, obwohl der Pfarrer am Ort es als "Spucke des Teufels" ächtet. Zu allem Überfluss stellt ein zynischer Mayor Lisbeth nach und erpresst sie. Um heil aus der Zwickmühle zu kommen, greift Lisbeth zu drastischen Maßnahmen. Der Roman belegte den 2. Platz beim Gerhard-Beier-Preis 2010. "Humorvoll und mit viel Gespür für Zeitkolorit erzählt" (Zeitschrift Brigitte) "Ein Kartoffelkrimi, süffig und deftig wie ein richtig guter Eintopf" (Westdeutsche Zeitung) "... nicht nur deftige Hausmannskost, sondern auch eine feine Spitze der Literatur" (Neue Rhein Zeitung)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 333

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Impressum

© 2021 Ella Theiss: Die Spucke des Teufels

Neuauflage bei Edition Gegenwind

(www.edition-gegenwind.de)

Verlag und Druck: tredition GmbH,

Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

ISBN

Paperback:

978-3-347-18439-8

Hardcover:

978-3-347-18440-4

e-Book:

978-3-347-18441-1

Umschlaggestaltung: Tilla Theiss bei Verwendung eines Motivs von John Duncan (iStock), eines Motivs Kartoffelpflanze historisch (Quagga-Media) sowie eines Schattenrisses von Friedrich II nach einem Gemälde von Anton Graff.

Die Erstausgabe dieses Romans erschien 2009 beimGrafit Verlag in Dortmund.

Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt auch für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Ähnlichkeiten der Romanfiguren mit lebenden Personen sind ungewollt und zufällig.

Ella Theiss

Die Spucke des Teufels

Historischer Roman

Neuauflage

Edition Gegenwind

Über die Autorin:

Ella Theiss lebt in der Nähe von Darmstadt. Sie hat Germanistik und Sozialwissenschaften studiert und rund zwanzig Jahre unter ihrem Klarnamen Elke Achtner-Theiss als Redakteurin und Texterin gearbeitet, insbesondere im Themenbereich Ökologie und Bio-Lebensmittel. Seit 2008 schreibt sie auch Romane und Erzählungen. Mit ihrem historischen Krimi »Die Spucke des Teufels« belegte sie Platz 2 zum Gerhard-Beier-Preis 2010. Für ihre Erzählungen und Kurzgeschichten erhielt sie mehrere Preise und Auszeichnungen.

Mehr unter www.ellatheiss.de

1 Der alte Wirt

Da ist kein Licht. Kein Schimmer. Er schiebt die Bettdecke zurück und lauscht. Auf Stimmen, auf Schritte, darauf, dass die Dielen unter Lisbeths Füßen knarren. Nichts. Dabei muss heller Tag sein, das verrät das Gegacker der Hühner im Hof. Und das Gerumpel der Fuhrwerke auf der Landstraße. Aber da ist kein Licht. Auch wenn ihn der Star fast blind gemacht hat, das spürt er. Lisbeth hat die Fensterläden nicht aufgemacht, hat ihn vergessen, das Miststück.

»Liiisb…!« Er will rufen, doch die Kiefer kleben aneinander. Und der Rachen brennt, wie wohl die Hölle brennen wird, die ihn zweifellos erwartet, wenn man die Pfaffen reden hört. Er hat Blutwurst gegessen, am Vorabend zu Allerheiligen, wo er hätte fasten müssen. Und am Morgen danach hat die Erde gebebt, da sind die Schindeln vom Dach gefallen und über dem Scheunentor ist der Sturz aufgerissen. Fingerbreit klafft er jetzt auseinander, der Sturz, hat Lisbeth gesagt. Und das Tor lässt sich nicht mehr schließen und der Mörtel bricht und bröselt. Seither auch das Fieber. Wie viele Tage? Zehn? Zwölf? Und ein Gekotze und ein Gescheiß, dass Gott erbarm! Das sei die Strafe der Heiligen, hat Lisbeth gesagt und kein Mitleid gezeigt, das Aas.

Es wird schon wieder werden, hat der Doktor gesagt. Die Erde habe überall gebebt. Nicht nur in Hassum. Sondern am ganzen Niederrhein, sogar in ganz Westeuropa. Am schlimmsten in Lissabon, wo nicht bloß die Schindeln von den Dächern, sondern die Glockentürme von den Kirchen gefallen seien und wo es eine Feuersbrunst gegeben habe und dann eine Flut. Eine Sintflut, sagt Lisbeth.

Aber Lissabon ist weit weg. Bettruhe und Haferschleim hat der Doktor empfohlen. Ab und zu Pastinaken oder Möhren mit Petersilie. Petersilie hilft immer. Aber keine Wurst, kein Fleisch, keine Milch. Besser Kamillenbrühe. Dann werde er rasch wieder – gesund? Ha, gesund, das hat der Doktor vielleicht sagen wollen. Aber einen blinden alten Mann mit morschen Knochen kann man nicht gesund nennen, auch nicht, wenn er wohlauf ist. Deshalb hat er geschwiegen, der junge Doktor mit der Stimme von einem Choralbuben. Was weiß so ein Eumel schon vom Alter!

Was ist bloß mit dem Laken? Es pappt am Arsch fest, am ganzen Rücken pappt es und ist dabei sperrig wie Leder. Er tastet es ab. Ein klebriger Belag bleibt an seinen Fingerspitzen haften. Wachs! Lisbeth hat ihm eine Wachsplane untergelegt, wie man sie auf Fuhrwerken verwendet, um die Ladung vor Regen zu schützen. Das Drecksweib, das faule. Will ihn nicht waschen, ihm die Wäsche nicht wechseln müssen. Will die Matratze vor seinem Kot schützen, weil sie so teuer war. Von einer Manufaktur in Krefeld hat er sie sich kommen lassen. Eine gute Matratze mit einer Füllung aus Rosshaar und einem Bezug aus Kattun, wie für vornehme Leute. Na und? Er ist der einzige Wirt von ganz Hassum und Hommersum. Seit vierzig Jahren. Die Matratze steht ihm zu. Und wenn er sie vollscheißt, dann ist das seine Sache. Allein seine Sache.

»Lisssbe…« Sein Magen krampft. Klumpiger Brei schießt ihm durch den Schlund, bricht stinkend durch die Lippen, sickert ins Kissen. Haferschleim. Immerzu Haferschleim. Und Petersilie. Auch damit kann es des Guten zu viel sein, oder? Er fingert über den Nachttisch. Da liegen Tücher. Gebügelt, gefaltet. Wenigstens daran hat sie gedacht, die nichtsnutzige Sau.

Er nimmt das oberste Tuch, wischt sich das Gesicht ab und atmet auf. Es wird wieder werden, hat der Doktor gesagt. Die Heiligen, wenn sie sich denn geärgert hätten wegen der Blutwurst, die würden nun einsehen, dass er genug gestraft war. So hat es der Doktor auch Lisbeth erklärt, die daraufhin endlich still war mit ihrem Gezeter.

Er spürt nach seinem Bauch. Der liegt aufgebläht unter der warmen Decke wie ein Laib Brot im Backofen und scheint endlich Ruhe zu geben. Nur der After schmerzt wie eine eitrige Wunde. – Ja doch, er wird Buße tun. Morgen früh wird er sich von Lisbeth zum Trappenboom karren lassen, zu der uralten Eiche, wo die Heiligen immerzu den armen Sündern erscheinen. Dort wird er niederknien und beten. Und dann soll ein Heiliger kommen; wenn es sein muss, sollen alle Heiligen auf einmal kommen. Er wird beichten und Buße tun. Aber dann muss es auch gut sein.

Ist er nicht von jeher ein Liebling des Herrgotts? Reich ist er, das Wirtshaus gehört ihm ganz allein. Ja, er ist blind geworden im Alter, aber sonst doch zäh geblieben. Zäh wie Unkraut. Das hat ihm die Mutter an der Wiege gesungen. Unkraut vergeht nicht, wie der dümmste Bauer weiß. Den Krupp, die Masern und das Fisselfieber hat er überstanden, dazu viele Hungerwinter, die Übergriffe der Preußen und all deren Launen. Er wird gewiss steinalt werden. So alt wie sonst nur Könige und Päpste. Dass diese Ruhr derart lange andauert, ist nur ein Zeichen, ein kleiner Wink des Schicksals. Und soll ihm sagen, dass er älter und schwächer wird, sich vorsehen muss.

Haferschleim, Möhren, Pastinaken. Lisbeth kocht ihm alles, was der Doktor gesagt hat. Mit Petersilie. Petersilie hilft immer. Und kochen kann sie, die Lisbeth. Ja, das muss man ihr lassen. Ihre Sülze schmeckt besser als manche teure Pastete vom Klever Markt. Doch sonst ist sie zu nichts nütze. Vor mehr als einem Dutzend Jahren hat er sie geheiratet, fast ohne Mitgift, weil sie verwaist war. Aber jung. Und lieblich, wie es schien. Lisbeth sollte ihm endlich die Kinder gebären, die seine erste Frau nicht bekommen hatte, ehe sie starb. Doch auch Lisbeth hatte sich bald als taube Nuss erwiesen. Ist obendrein einfältig, starrt in brennende Kerzen, ritzt Runen in Stühle, Tische und Truhen, gibt den Katzen Milch und den Bettlern Butter aufs Brot.

Da! Der Schlüssel schabt im Schloss, die Haustür fiept. Sie ist heimgekehrt. Na warte, er wird ihr was erzählen. Ihn ohne ein Wort allein zu lassen. Die Fensterläden nicht aufzumachen. Ein gewachstes Tuch in sein Bett zu legen.

»Lis…bbbb…!« Ein neuer Schwall will sich in seiner Kehle sammeln. Er hält die Luft an, schluckt die bittere Brühe tapfer hinunter, lauscht. Lisbeth flüstert wie ein Pferdedieb. Und ein Mann gibt Antwort. Klar und fest, und doch so leise, dass nichts zu verstehen ist. Hat sie einen Gast mitgebracht? Gut so. Er wird aufstehen, sich von ihr waschen und anziehen lassen, den Gast willkommen heißen und nach seinen Wünschen fragen. Wird ihm ein Zimmer zuweisen, Lisbeth sagen, was sie zum Abendmahl bereiten soll, und darauf achten, dass sie auch die Pferde versorgt. Das ist genug Arbeit am Tag für einen blinden alten Mann und er wird sich hernach wieder hinlegen. Aber zeigen muss er sich den Gästen. Immer. Die Lisbeth nimmt ja doch keiner ernst. Die würde in der Gosse enden.

Da! Sie stapfen die Treppe herauf, langsam. Es klopft an der Tür, zaghaft. Das Dummvieh kann doch keinen Gast zu ihm hereinführen! Nicht jetzt, nicht so. Einen Wirt, der mit Dünnschiss im Bett liegt, dürfen die Gäste nicht sehen. Sonst machen sie sich gleich wieder davon.

Die Tür springt auf, frische kühle Luft weht herein, Schritte. Endlich Lisbeths Stimme.

»Bist wach, Lieber?«, fragt sie, tritt an sein Bett und streicht ihm mit ihren rauen Fingerkuppen den Schweiß von der Stirn. »Der Herr Pfarrer ist da.«

Es rumpelt. Das sind die Fensterläden, die sie öffnet. Es kratzt. Ein Streichholz, das sie entzündet.

Ein Schemen erscheint im Türspalt, eine spindeldürre Gestalt. Unverkennbar der Pfarrer. Was will der hier?

Der Pfarrer kommt näher, tritt in den Rahmen des Fensterlichts, breitet die Arme aus und fragt mit Grabesstimme: »Bist du bereit, die heiligen Sakramente zu empfangen, mein Sohn?«

Sa-kra-mente? Das Wort durchzuckt ihn wie ein Blitz. Sein Leib erzittert, seine Kehle will unter der Wucht des erneut sich sammelnden heißen Suds zerreißen. Da schwappt sie aus ihm heraus, aus seinem eigenen Leib schwappt die Sintflut von Lissabon, schlägt über seinem Kopf zusammen, nimmt ihm den Atem, dass er würgen muss, dass seine Augen aus den Höhlen treten. Und besser sehen als je. Ein fernes Licht sehen sie, ein Feuer, das lodert. Es lodert, wie die Brandnacht von Lissabon gelodert haben muss. Doch das ist nicht Lissabon. Mitten in den Flammen, da tanzen die Sumpfhexen mit den Nibelungen. Das ist – die Hölle! Der Schreck reißt ihn aus dem Kissen, die Kehle wird frei. Er schreit. Schreit, so laut er kann. »Jaa, die Sa-kraaa…«

Ein Beben ergreift ihn. Es ist das Erdbeben von Lissabon. Es wütet in seinen Knochen, es durchschüttelt ihn, dass ihm die Augen aus dem Kopf fallen und sein Herz aufreißt. Und es wird wieder finster um ihn.

2 Lisbeth

Der Karren mit dem Holzsarg holpert hinter der Mähre her, ruckt bei jedem Stein, hakt bei jedem Lehmloch. Die ganze lange Straße zum Dorf hinunter klappert das Gefährt, dass es Lisbeth schaudert. Eine Schar Krähen flattert aus den alten Kopfweiden, verzieht sich kreischend zum Horizont, wo der Reichswald wie eine dunkle Narbe zwischen Himmel und Erde klafft.

Dem Trauerzug voran schreitet der Pfarrer in feierlicher Langsamkeit, den Kopf gebeugt, die Hände zum Gebet gefaltet, links und rechts neben ihm stolpern die Ministranten durch aufgeweichte Fuhrrinnen, bekleckern ihre weißen Roben mit Morast. Hinter dem Sarg geht Lisbeth. Allein. Der Ochsenwirt, den sie zu Grabe tragen, hat sonst keine Angehörigen.

Erst als sie das Dorf erreichen, wächst die Trauergemeinde an, verlängert sich mit jedem Gehöft um ein oder zwei schwarze Gestalten, die sich stumm und mit Abstand einreihen. Der Ochsenwirt ist an der Ruhr gestorben, so heißt es. Was hilft es da, die Ritzen des Sargs mit Pech zu verschmieren, wie Lisbeth es gemacht hat! Seuchen suchen sich immer ihren Weg, zumal wenn der Winter bevorsteht.

Lisbeth spürt, wie sich die Blicke in ihren Rücken bohren. Furcht und Argwohn durchdringen ihren Mantel so ungehindert wie die feuchtkalte Luft, schubsen sie weiter und weiter durchs Dorf. Eisiger Schlamm sickert durch die Löcher in ihren Stiefeln, macht die Zehen taub und starr.

Der Friedhof liegt zu Füßen der Dorfkirche, die mächtig und wie eine Burg, von Stützmauern gesäumt, in den Himmel ragt. Die Glocke dröhnt, der Pfarrer stapft durch die Pfützen zum Kopfende des schmalen Erdlochs, das die Totengräber vorbereitet haben. Lisbeth blickt hinauf zum Glockenturm, wo zierlich gemauerte Fensterchen den Koloss aus Sandstein verjüngen und wie Stufen in den Himmel führen. Dort hinauf wird er niemals gelangen, der Ochsenwirt. So viel ist gewiss.

Der Pfarrer spricht von den Todsünden, die da heißen Stolz, Habsucht, Zorn, Völlerei … Lisbeth graust es. Der Ochsenwirt war sündig sein Lebtag.

»Denn der Lohn der Sünde ist der Tod!«, donnert der Pfarrer. »Der Lohn der Todsünde aber ist die ewige Verdammnis, wenn dem Sterbenden das Sakrament der Buße nicht zuteil wird.«

Was ist das, die ewige Verdammnis? Lisbeth würde es gern genauer wissen. Kann ein ewig Verdammter nicht doch wiedergeboren werden? Als Wolf vielleicht? Oder als Schlange? Kann er als Geist umherwandeln? Womöglich aus den hohlen Bäumen des Reichswalds oder aus den Sümpfen entlang der Rheinschleife kriechen? Lisbeth hat sich nie getraut nachzufragen.

»Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub«, ruft der Pfarrer und greift feierlich zur Schaufel.

Dreck zu Dreck, denkt Lisbeth, als die nassen braunen Krumen auf den Sarg des Ochsenwirts plumpsen, blickt wieder hinauf zum Kirchturmdach, wo das goldene Kreuz in einen Nebelschleier getaucht ist. Nein, nein, er wird niemals wiederkehren in die Welt. Er wird sie niemals wieder ein Trampel schimpfen, ein Aas, eine Mistsau. Er wird sie niemals mehr grün und blau schlagen, sie nackt im Kellerloch einsperren – nie wieder. Eine fröhliche Leichtigkeit strömt Lisbeth aus dem Herzen, drängt den Hals hinauf wie ein tosender Strom, bricht lauthals aus ihr heraus. Lisbeth lacht. Lacht und lacht, bis der Pfarrer innehält, die Hände ringt, sich bekreuzigt.

»Sie hat es auch schon, das Fieber!«, kreischt eine Weiberstimme. Und all die Leute aus dem Dorf, die in ihren schwarzen Umwürfen das Grab umringen, sie reißen ihre Mäuler zu abgrundtiefen Löchern auf, weichen langsam vom Grab zurück, drängen durchs Friedhofstor, laufen wie vom Teufel gejagt davon. Bis auf den Müller aus Hommersum und den jungen Doktor aus Goch. Die eilen im Gegenteil herbei, fangen Lisbeth auf, als tausend Sternlein sie umkreisen und sie in Ohnmacht sinkt.

»Das kommt davon, wenn man tagelang nichts isst«, sagt der Doktor, als Lisbeth auf der Bank vor dem Wirtshaus erwacht.

»Bin ich jetzt auch – krank?«

Der Doktor schüttelt den Kopf. Erstens sei die Ruhr nicht wirklich ansteckend. Zweitens sei der Ochsenwirt nun einmal alt und schwach gewesen. Lisbeths Ohnmacht, die rühre von der Anspannung der letzten Tage her, von der gewiss tiefen Trauer. Dennoch müsse Lisbeth nun ins Bett, sagt der Doktor und schleppt sie eigenhändig dorthin, brüht einen Sud aus grünem Hafer und Johanniskraut und prüft, dass sie ihn artig schluckt.

Kaum ist der Doktor aus der Tür, schlägt Lisbeth die Decke zurück und setzt sich im Bett auf. Der nebelverhangene Mond wirft ein schwaches Licht durch das Fenster. Lisbeth zündet die Kerze auf dem Nachttisch an, greift nach dem Rosenkranz, der immer in der Schublade bereitliegt, fingert die tönernen Perlen ab und murmelte die Wortfolge, die sie seit ihrer Kindheit auswendig kennt.

»In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti …«

Lisbeth liebt das Rosenkranzbeten. So ist man Gott gefällig und kann doch seinen Gedanken nachhängen, je weniger man von den Lauten versteht, desto leichter gelingt es.

»Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra …«

Man darf beim Rosenkranzbeten getrost einige Sätze überspringen, wenn einem die richtigen Wörter nicht einfallen, da ist der liebe Gott nachsichtig. Das hat ihr die Mutter erklärt, als Lisbeth klein war. Und erst bei der eiförmigen Kugel in der Mitte der Kette, da dürfen die geheimen Verse einsetzen.

»Uns ist in alten Mären wunders vil geseit, von Helden lobebären, von großer Arebeit …«

So geheim sind sie, dass nicht einmal der Pfarrer sie wissen darf.

»Was saget Ihr mir von Manne, viel liebste Mutter min? Ohne der Recken Minne will ich immer sin. So schöne soll es blieben, bis an minen Tod, dass ich sell von Manne nimmer gewinne Not.«

Weiter kommt Lisbeth nicht, die Kerze flackert, lässt zarte Schatten durch den Raum tanzen und sich neu ordnen. Die Mutter sitzt auf der Bettkante und stopft eine Wollsocke, der die Ferse durchlöchert ist.

»Nicht so gut gelaufen auf dem Friedhof, gelt?«, sagt sie und kneift ein Auge zu, wie sie es früher immer getan hat, wenn sie Lisbeth unterweisen, aber nicht schelten wollte.

»Jetzt haben sie einen Grund mehr, über mich herzuziehen.« Lisbeth lässt den Rosenkranz sinken und die Mutter das Stopfei mit der Socke.

»Wie sie davongerannt sind! Als hätten sie den Leibhaftigen gesehen. – Das Ärgste ist, dass ich so gelacht hab.« Lisbeth schlägt die Hände vors Gesicht.

»Der Doktor hat gesagt, das waren nur die Nerven, Lisken.«

»Die Nerven sind den Leuten gut dafür, wenn sie der Rücken zwickt oder wenn der Fuß lahmt. Dann schreiben die Doktores sie für krank, dass sie nicht fronarbeiten müssen für die Fürsten und Bischöfe. Aber im Kopf, da sind die Nerven vom Teufel. Im Alemannischen haben sie neulich eine Frau als Hexe verbrannt, dabei hat’s vielleicht nur die Fallsucht gehabt, heißt es. Und die war hellblond wie ein Engel, nicht so rot wie ich.« Lisbeth beißt sich auf die Finger. »Ob die was gemerkt haben?«

Die Mutter schüttelt den Kopf, dass ihre Löckchen zittern. »Woher denn! Machst ihnen jetzt die Trauer glaubhaft vor. Trag das schwarze Kleid, tu demütig und red ganz wenig.«

Lisbeth lächelt tapfer. »Mit wem soll ich auch schon lang reden? Das schwarze zieh ich gern an. Das steht mir nicht zu Gesicht und hängt an mir wie ein Lappen. Da lassen mich die Kerls in Ruh und die Frauen sind friedlich.«

Die Mutter nimmt die Socke wieder auf, sticht in die Maschen, zieht einen langen Wollfaden durchs Geflecht, dass ihr Arm nach oben fährt und ihr Zeigefinger samt Stopfnadel sich zum Himmel richtet: »Halt dich an den Pfarrer. Der tut dir nix, denn der ist nur geil auf seinen Herrn Jesus. Geh oft in die Kirch. Gib was in den Klingelkasten. Spend ein paar Eier, wenn ein Fest ist.«

Lisbeth nickt. Da lässt die Mutter Hand und Stimme sinken, zwinkert Lisbeth zu und flüstert: »Weißt, dann halten die andern dich für dumm. Und wer dumm scheint, kommt gut durchs Leben.«

Lisbeth greift nach dem Rosenkranz. »Heilig ist das Land, das ich liegen sehe, den Asen nah und Alfen. Dort in Thrudheim soll Thor wohnen, bis die Götter vergehen …« Bei der Perle mit der angebrochenen scharfen Kante werden ihr die Lider schwer. »Dem Volke schien – sein Fürst geboren, sie wünschen sich Glück – Glück – zu goldener Zeit – goldener Zeit –«

»Musst die Kerze ausblasen, Kind«, ruft die Mutter erschrocken.

Lisbeth gehorcht und schläft ein.

Mit der Morgendämmerung kommt Wind auf. Der Nebel zerreißt, verwandelt sich in ein Meer weißer Schlieren, durch die blauer Himmel blinzelt. Lisbeth prüft alle vier Zimmer des Gasthauses, reißt die Fenster auf, dass die Vorhänge wehen und die Türen schlagen, setzt sich mitten hinein in die Novemberkälte, mit Schultertuch, Handschuhen und einer Tasse Minzbrühe. Die schlürft sie heiß aus, kaut an einem Wecken und denkt nach. Das Haus ist leer wie selten. Als der Ochsenwirt mit Fieber und Schüttelfrost im Bett lag, als es überall beißend sauer nach seinem Dünnpfiff stank, da zogen die Logiergäste eilig aus. Auch die Wirtsstube blieb leer. Und die Geldkassette. Lisbeth rechnet. Ihre Ersparnisse dürften für Brennholz, etwas Butter und Schinken reichen. Für mehr nicht. Der Gestank muss hinaus. Neue Gäste müssen herein.

Lisbeth zieht Laken und Bezüge von den Betten und kocht sie im großen Bottich, eine ganze Stunde lang, sie wuchtet die Strohsäcke und die wollenen Decken ins Freie, damit der Wind und das Sonnenlicht sie reinigen, sie wienert die Dielen mit der Stahlbürste ab, ersetzt die getrockneten Mistelbeeren, die in den Ritzen stecken und böse Geister fernhalten durch frische, saftige. Sie rubbelt die Fensterscheiben mit Pottasche blank und wedelt sie mit Lauchblättern ab, bindet Lavendelzweige und hängt in jeder Schlafstube sieben Sträußlein nebeneinander an Schnüren auf.

In der Küche setzt sie ein paar Knochen mit Sellerie und Petersilienwurzel an, lässt die Brühe mittags und abends eine Zeit lang über dem Feuer köcheln, damit der Duft bis zur Landstraße zieht, wo die Fuhrwerke vorbeikommen. Sie bügelt ihr schwarzes Kleid auf und tritt alle Stunde damit vors Haus, tut, als müsse sie die Treppe fegen, die Hühner füttern, nach den Katzen sehen.

Es dauert keine zwei Tage, da hält ein Pferdefuhrwerk an, das frische Rüben geladen hat. »Brrh!«, kommandiert jemand mit erstickter Stimme. Und noch einmal: »Brrrrrh!« Lisbeth eilt zur Tür. Das muss der Emilbauer sein. Dem folgen nicht einmal seine Gäule. Man hat ihm, als er noch ganz jung war und vor den Soldatenwerbern fliehen wollte, die Nase und die Ohren abgeschnitten. Eine Strafe, die sich der alte Preußenkönig fürs Desertieren ausgedacht hatte, weil die Kirche das Rädern nicht mehr dulden wollte und das bloße Erschießen niemanden abschreckte.

Unter dem neuen König hat das Kreisgericht entschieden, dass die Strafe zu hart gewesen war, und sie haben dem Emil die Äcker geschenkt. Jetzt ist er reich, kann sich zwei Knechte und eine Magd halten. Aber kein Weib mag ihn heiraten, weil er so riesige Nasenlöcher hat, dass man glaubt, bis in den Schädel sehen zu können, und weil er immerzu redet, als hätte er den Schnupfen.

»Bist wieder gesudnd, Lisbeth?«, fragt er, zieht seine Mütze vom Kopf und wringt sie vor seiner Brust.

»Siehst ja«, sagt Lisbeth und wischt sich die Hände an der Schürze trocken. »Komm nur rein und wärm dich.«

Der Emil streicht umständlich die Sohlen seiner Stiefel am Eingang ab. Und hinterlässt dennoch bei jedem Schritt Lehmbröckchen auf den blank gescheuerten Dielen.

»Das Lebedn geht weiter«, sagt der Emil und lässt sich auf die kleine Bank neben der Tür zur Küche fallen. Das Mohrken und das Miezken sind mit ihm hereingekommen, streichen mit erhobenen Schwänzen um seine Hosenbeine.

»Pass auf, sie kratzen, sind bösartig manchmal«, sagt Lisbeth.

»Dmich? Kratzedn die Kätzkedn dnicht.«, versichert der Emil und streichelt das Mohrken, das sich um seine Füße ringelt und schnurrt, worauf das Miezken auf seinen Schoß springt. »Siehst, die habedn dmich gerdn.«

»Willst eine Minzbrühe?«

»Jaaaa! Gadnz heiß udnd dmit Rahdm.« Der Emil lässt sich gegen die Lehne fallen, streckt die Beine von sich und nimmt drei Steckrüben aus seinem Rucksack.

Lisbeth freut sich. »Dafür kriegst eine ganz große Tasse.« Sie sie, nimmt die Steckrüben in ihre Schürze und trägt sie in die Küche.

»Der Leichednschdmaus steht dnoch aus, Lisbeth. Dedn dmusst dnachholen.«, ruft der Emil hinter ihr her.

»Da kommt eh keiner.«

»Ich kodmm. Udnd bridng gednug dmit.«

Lisbeth überlegt. Auch wenn nur ein paar arme Schlucker erscheinen – es wäre gut, das Haus voll zu haben. Dann leuchten die Fenster, raucht der Schornstein, dringt das Palaver und das Gelächter bis zur Straße. Und lockt neue Gäste. »Zwei Steckrüben mehr, dann kann ich einen Eintopf für euch kochen. Morgen Mittag.«

Steckrübeneintopf(für 4 Personen)

Schneide 3 Pfund Steckrüben und ebenso viele Möhren inStücke, gebe sie mit einem kleinen Strunk Lauch in kochendes Salzwasser und lasse sie weich sieden. Das Gemüse seihe sodann ab, nehme den Lauch heraus und fange die Gemüsebrühe auf. Stampfe Steckrüben- und Möhrenstücke zu Mus, rühre dieses mit einem Teil der Brühe geschmeidig und lasse es abkühlen. Von zwei Eiern gebe nur das Eigelb dazu und rühre es ein. Zwei Pfund fetten Speck schneide in Würfel, lasse ihn in einer Pfanne aus, bis er glasig braun wird, und gebe ihn zum Mus dazu, ebenso einige grüne Stückchen vom Lauch.

Hernach wärme alles langsam wieder auf, würze mit Salz und Pfeffer nach. Zum Schluss gebe etwas Kümmel dazu, siede die Suppe aber nicht mehr, sondern halte sie einen Augenblick lang warm. Richte die Suppe mit gebuttertem Kümmelbrot an.

Aus Franz Vincent Müllers Kochbrevier Die gute Volksküche,erschienen zu Hamburg im Jahre 1802

Am folgenden Tag, Schlag zwölf, steht der Emil mit seinen Knechten und vier weiteren Männern in der Türe. Schweigend und mit Blick auf ihre Schuhspitzen treten sie ein. Lisbeth kennt sie, sind allesamt alte Junggesellen, Witwer oder Strohwitwer, denen keiner daheim etwas Gutes kocht. Da ist der Schäfer-Karl, dem die Frau davongelaufen ist, und sein depperter Sohn, der Hannes. Auch der Müller aus Hommersum ist dabei, der hat schlohweißes Haar und ein lahmes Bein. Ihm ist vor Jahren die Frau im Kindbett gestorben und das Kind gleich mit. Sogar der Schmied ist erschienen, ein Hagestolz, wie es heißt, der am Ort viel zu sagen hat. Der zieht zuletzt die Traute hinter seinem Rücken hervor, die in Goch wohnt und den Männern für Geld zu Willen ist.

Im Sonntagsstaat sind sie alle gekommen, hocken um den großen Tisch am Ofen und sprechen leise, wie sich das bei einer Totenfeier gehört.

Dass der Ochsenwirt ein tüchtiger Mann gewesen sei, sagt einer. »Energisch. Willensstark«, sagt ein anderer. Alle nicken. Mehr gibt es über den Ochsenwirt nicht zu sagen.

»Doch dann hat er immer schlechter sehen können. Im Frühjahr wurd er ganz blind. Und dann siech«, flüstert der Schmied der Traute zu, die den Toten nicht gekannt hat.

»Weil unserem Herrgott das so gefallen hat«, ergänzt der Schäfer-Karl.

Wieder nicken alle und verstummen. Im Ofen knistert das Feuer.

Als Lisbeth die dampfende Terrine hereinträgt und in der Tischmitte platziert, atmen die Gäste auf. Die Löffel schurren leise auf der Tischplatte, während Lisbeth die nach Speck, Rüben und Kümmel duftende Suppe in die Teller schöpft. Dazu reicht sie jedem ein Stück Brot und einen Klacks Butter.

Die Versammlung schlürft, schmatzt und lässt die Schnapsflasche kreisen, die der Emil mitgebracht hat.

»Kannst gut kochen, Lisbeth«, sagt der Müller unter zustimmendem Gemurmel. Kein Tropfen ist in der Terrine zurückgeblieben.

»Mit Weißrüben schmeckt’s aber viel feiner«, verkündet die Traute und stößt mit dem Ellbogen den Schmied an, bis er nickt.

Der Emil tippt sich an die Stirn: »Weißrübedn? Im Novedmber?«

Lisbeth setzt ein nachsichtiges Lächeln auf, trägt Terrine und Teller davon.

Der Müller greift zur Klampfe, probiert ein paar Töne, zupft ein trauriges Lied und singt dazu: »Die Sonn ist hingewiiiichen / der Tag ist nun verbliiiichen / es dun-kelt al-le Weeelt …«

Die Schnapsflasche kreist weiter, die Stimmung steigt und bald schmettern Lisbeths Gäste das Lieblingslied aller, die dem Tod bislang entronnen sind: »Brüder, lasst uns lustig sein, / weil der Som-mer wäheret / und der Jugend Son-nen-schein / unser Laub verklä-häret. / Grab und Bah-re warten nicht …«

Keiner außer Lisbeth hört, wie es an der Tür klopft. Dumpf und dröhnend: Nok-nok-nok. So meldet sich vielleicht die Pest an. Oder ein Inspekteur der Kreisverwaltung. Wer klopft sonst an eine Wirtshaustür, wenn sie nicht zugeschlossen ist?

»Und des Schick-sals Ei-fersuucht / macht ihr ste-tig Flü-ügel, / Zeit und Jah-re fliehn davoon / und vielleich-te schnitzt man schoon / an unsers Gra-bes Ri-iegel …«

Da! Noch einmal das Nok-nok-nok. Kräftiger. So kräftig, dass die Wände zittern und der Gesang jäh abbricht.

»Hereibn«, ruft endlich der Emil. Die Tür schlägt auf und herein stapfen drei Männer in Uniform, Preußen, so viel ist sicher. Immerhin keine Dragoner, sondern richtige Soldaten mit blauen Röcken unter den Mänteln, Spitzhüten und weißen Hosen aus dichtem Kattun. Zwei tragen ein Bajonett. Kerzengerade stehen sie da, recken den Brustkorb wie beim Parademarsch, die Knöpfe an ihren Jacken blitzen. Der links ist ein wahrer Hüne, schultert einen prallvollen Sack, als seien Hühnerfedern darin.

»Welcher von den anwesenden Personen ist Karl Ochs, Wirt des Gasthauses zum Ochsen, daselbst in Hassum?«, fragt der kleinste, dickste und zweifellos älteste in der Mitte. Die Litzen an seinem Mantel weisen ihn als hohen Offizier aus.

Lisbeth staunt über den breiten, lippenlosen Mund, aus dem die Worte herausquellen, muss an einen Frosch denken.

»Ist tot, Herr«, sagt der Müller in das Schweigen hinein. »Vorige Woche gestorben.«

Lisbeth fasst sich. »Ist tot, Herr, gestorben«, wiederholt sie.

»Und wer ist der Erbe dieses Gasthauses?«

»Ich, Herr, bin seine Witwe.«

Das Froschmaul zieht ein Papier aus seinem Rock, wickelt es umständlich auf, reicht es dem links neben ihm stehenden Soldaten, einem Lulatsch von mehr als vier Ellen. »Lies!«

Dem Lulatsch hängen die Schultern bis zum obersten Rockknopf, pflaumenblaue Schatten untermalen seine Augen, Querfalten zerschneiden seine Stirn. Nur der Flaum auf der Oberlippe verrät, wie jung er ist.

»Jawoll, Herr Major Kreutzer«, kräht er und trägt stockend vor: »Auf Bee-fehl seiner Majestät des Königs werden ein-quartieret vom 21. auf den 28. November ein Dutzend Gardisten der Leibwachee seiner Majestät Prinzessin Aaaam-Amalie von Preußen, welcheeer es be-liebt, zum Kur-rauf-enthalt in Kleveee zu weilen und Teile deren Garde für ein Manöver im Rei-Reichswald freizustellen. Die Gardisten sollen näää-chtigen in sau-berem Qua-Quar-tieree und sollen satt ge-speiset werden mit Tar-Tar-tüffeln, welche von der Kreisverwaltung im Auf-tragee seiner Majestät angewiesen werden für die Kü-che des Gasthauses.«

Der Hüne lässt den Sack von seinen Schultern gleiten und auf die Dielen donnern.

»Hat sie dieses kapieret?«, fragt Major Kreutzer, ergreift das Papier, rollt es zusammen und lässt es hinter seinem Revers verschwinden.

»Das ja, Herr, nur – was soll ich mit dem Sack tun?«

»Es sind Tartüffeln darinnen, oder Kartoffeln, wenn sie dieses besser versteht. Damit sind die Leibgardisten alsdann zu speisen.«

Vom runden Tisch schwillt Hohn herüber, die Traute giggelt. Kartoffeln gibt man am Niederrhein nicht mal dem Vieh zu fressen.

Lisbeth verkneift sich jede Gesichtsregung.

»Hat sie jetzt kapieret?«

»Ja, Herr Major. Doch wer zahlt mir den Aufwand? Die – ähm – Tartüffeln allein werden nicht reichen zum guten Essen. Muss sie wenigstens würzen. Auch muss ich heizen und die Kammern ausstatten, damit die Garde der Prinzessin mit der Unterkunft zufrieden ist.«

Der Major nickt knapp. »Zu zahlen sind …«:, er entrollt nochmals sein Papier, »… ein Gulden.« Er stockt, scheint wie Lisbeth an der Summe zu zweifeln. »Im Voraus.«

»Es wird heißen sieben Gulden, Herr Major«, flüstert der Lulatsch.

»Dummkopf, das ist eine Eins«, brummt der Alte, rammt dem Lulatsch den Ellbogen in die Seite, dass er wankt. Dann greift er mit gespreizten Fingern in einen Lederbeutel, zieht eine Münze heraus und lässt sie in Lisbeths Hand fallen.

»Abmarsch«, kommandiert er und wendet sich zur Tür.

Lisbeth schießt das Blut in den Kopf. »Bitte, Herr Major, ein Gulden, das ist, was ein Tagelöhner für zwei, allenfalls drei Tage Arbeit bekommt. Reicht kaum für ihn selbst, seine Frau, wenige Kinder. Wie soll ich von einem Gulden zwölf Soldaten ernähren – eine Woche lang?«

Der Major dreht sich erneut um. Grinst milde, als spreche er zu einem Kind. »Dafür sind die Tartüffeln, Weib.«

Lisbeth ringt sich ein einfältiges Lächeln ab: »Soll die Leibgarde nur Tartüffeln essen?«

»Freilich nicht nur. Auch Fleisch, Eier, Milch – was dann übrig ist von den Tartüffeln, mag sie verkaufen oder selbst essen. Das ist Entgelt genug.«

Der Müller springt auf. »Bitte, Herr Major, vielleicht ist’s ja doch ein Irrtum. Vielleicht können die Herren Offiziere bei der Kreisverwaltung nachfragen, ob es nicht sieben Gulden heißen soll.«

In die Stirn des Majors graben sich waagrechte Falten. »Wer von den anwesenden Personen ist des Lesens kundig?«, fragt er, den Männern am Tisch zugewandt.

Der Müller tritt vor: »Ich, Herr Major.«

»Schau er hin. Sag er mir, was da steht als Bezahlung.«

»Ich lese sieben Gulden.«

»Hat denn die Ziffer einen Strich durch die Mitte, wie eine Sieben es haben soll?«

»Das nicht, aber der Balken oben ist waagrecht wie bei einer Sieben und nicht schräg, wie er bei einer Eins sein müsste.«

»Wo hat er Ziffern lesen gelernt?«

»Zu Hause in Wesel, Herr. Von meinem Vater.«

»Von seinem Vater, he?« Major Kreutzer lacht laut auf.

Seine Begleiter keckern aus erstarrten Mienen mit. Auch am Tisch kommt Heiterkeit auf. Der Major tritt dicht an den Müller heran, fixiert ihn aus verengten Augenschlitzen und rammt ihm den Kolben seines Gewehrs auf den linken Schuh, dorthin, wo der große Zeh sitzen muss. »Das wird ein kluger Professor gewesen sein, der Herr Vater.«

Der Müller verzieht keine Miene.

»Dass der Sohn nicht mal eine Eins und eine Sieben auseinanderhalten kann.« Der Major grinst von einem Ohr zum anderen, drückt mit dem Gewehrkolben nach.

»Lass gut sein, Müller, er wird Recht haben und es ist eine Eins. Ich habe ja die vielen Tartüffeln als Entgelt«, haspelt Lisbeth und zupft den Müller am Ärmel.

Der steht wie versteinert, räuspert sich. »Herr Major, Sie haben Ihr Gewehr auf meinem Fuß abgestellt.«

»Ach? Bitte vielmals um Pardon.« Das Froschmaul wendet sich, als sei nichts gewesen, zur Tür, ruft »Abmarsch!« und schreitet hinaus.

Seine Begleiter schrecken zusammen, nehmen Haltung an und marschieren im Gleichschritt hinterdrein.

Als sich am Tisch Empörung Luft macht, schließt Lisbeth rasch die Tür.

»Kannste mal sehen, wie die mit uns umspringen«, brummt der Schmied. »Genau wie früher.«

»Wednn das der Ködnig wüsste!«, ruft der Emil.

»Warst mutig, Müller«, zwitschert die Traute und klatscht in die Hände. »Habt ihr gesehen, wie das Arschloch ihn traktiert hat?«

Der Müller zuckt die Achseln und schweigt.

Lisbeth betrachtet ihn lange. »Danke, Müller«, sagt sie.

»Musst mir nicht danken, da stand eine Sieben«, versichert der. »Und außerdem«, er grinst wie ein Schelm auf dem Jahrmarkt, »war es mein taubes Bein.«

»Sein taubes Bein!«, grölt der Schmied und schlägt sich mit der Hand an die Stirn. Da bricht Gelächter aus. Die zweite Schnapsflasche macht die Runde. Der Hannes patrouilliert im Gastraum auf und ab mit seinem Holzgewehr auf dem Rücken.

»Parademarsch, Parademarsch, der Major hat ein Loch im Arsch …«, johlt die Versammlung. Die Traute lockert ihr Brusttuch, dass man den Busenansatz sieht, und rückt dicht an den Müller heran, der sie indes abschüttelt und zur Klampfe greift, alle Saiten durchprobiert.

»Paradedmarsch, Loch idm Arsch«, brüllt der Emil, der am meisten getrunken hat, streckt seinen Hintern in Richtung Tür und lässt einen gedehnten Furz.

Lisbeth legt seufzend noch ein Holzscheit in den Ofen.

Als der Abend hereinbricht, ist sie wieder allein. Der Sack mit den Kartoffeln steht wie ein Mahnmal mitten in der Stube. Lisbeth zieht die Kordel auf, greift eine der braunen Knollen heraus und betrachtet sie. In Amerika gibt es Wilde, die so etwas essen. Freiwillig. Und als Hauptnahrung. Obwohl sie auch Getreide und Bohnen, Möhren und Portulak haben. So erzählt man sich jedenfalls. Es mag auf der anderen Seite des Ozeans Gewürze geben, die man am Niederrhein nicht kennt. Oder eine besondere Art zu garen. Wenn Lisbeth darüber Bescheid wüsste, könnte sie die Leibgardisten der Prinzessin verköstigen, ohne allzu viel dazuzukaufen.

Sie greift nach einem Messer, säbelt die Kartoffel mitten durch und schnuppert. Ein beißender Gestank – wie Fäule. Verwesung. Sie überwindet ihren Ekel, leckt an der Schnittstelle, wo ein milchig schäumender Saft austritt. Der Geschmack ist noch ärger als der Geruch. Es ist hoffnungslos. Sie wirft die Kartoffelhälften zum Abfall.

3 Jost

Aus den Aufzeichnungen eines fahrenden Barbiers, datiert vom Winter 1755, entdeckt 1792 in einer Erdhöhle im Reichswald zu Kleve.

MITTWOCH, 19. NOVEMBER

Es mag sein, dass Stolz und Selbstachtung einen Menschen groß und edel machen in seinem Innern, sodass er nicht Almosen noch geringe Arbeit annehmen sollt, solange er nicht unter die Ärmsten fällt, so lehren uns manche weisen Männer, doch kommt solcher Rat nur so lange gelegen, wie einer sich an einen warmen Ofen hocken kann und ein Bett zum Ratzen hat. So viel weiß ich jetzt, denn was nutzt mir mein Stolz, wenn mir der Nachtfrost in den Stenz beißt, was nutzt mir meine Selbstachtung, wenn ich alleweil kein Obdach finde und im Wagen nächtigen muss! Es ist ein wahrlich trauriges Los, seine Anstellung eingangs des Winters zu verlieren, und so hätt ich doch, wie mir geraten war, als Stallbursche weiter für den Grafen von Bentheim-Steinfurth schuften sollen bis zum Frühjahr, denn dann hätt ich mich wohl mehr plagen müssen als gewohnt und der Buckel wär mir krumm geworden und der Ekel hätt mich gebeutelt, wenn ich anstatt mit Tinkturen und feinen Kräutern mit Kuhmist und Jauche hätt um mich schmeißen müssen, aber ich hätt es doch warm und trocken gehabt und alle Tage eine warme Mahlzeit. Jetzt könnt ich mir selber in den Hintern treten, ich Depp, dass ich so darben muss!

FREITAG, 21. NOVEMBER

Wie es aussieht, kann ich diese Nacht bei einem Müller in Hommersum nächtigen, welches ein kleiner Ort an der Niers ist, nahe der Stadt Goch. Ohne Entgelt kann ich dort unterkommen, so ist mir zugesagt, nur gegen einen Haarschnitt und eine Rasur am Morgen, wie es die meisten von mir verlangen, die mir Herberge für eine Nacht geben und sei es auf dem Heuboden. So ist freilich für einen Barbier kein Geldverdienen und ich sollt mich eilen, dass ich zu Schwester und Schwager nach Trier komm, wo ich den Winter über gewiss wohnen kann, da sie alt sind und schwach und ich immer willkommen bin, ihnen bei ihren Verrichtungen zu helfen.

Es ist eine liebliches Nest, dieses Hommersum, liegt in weiter Ebene inmitten von Wäldern, wo ein anmutig von Schilf und Weiden gesäumtes Stück Niers sich von Horizont zu Horizont windet, und hat kaum fünfhundert Seelen wohnen, aber eine Kirche, wie sonst nur Städte sie haben, ganz aus rotem Brandstein und mit einem Turm, der selbst die Dorfeiche um das Doppelte überragt, und auch das Rathaus ist aufwendig und ganz aus Brandstein, was jedoch alles nicht ungewöhnlich ist hier am Niederrhein, wo die Preußen seit mehr als einem Jahrhundert ein Bollwerk der Selbstzufriedenheit haben gedeihen lassen, das unempfänglich macht für das Werben der Franzosen, Spanier, Holländer, und wo nahezu ein jeder sein Auskommen hat und nicht wie in den vielen Dörfern rechts und nördlich des Rheins, wo noch, unter den Herzögen und Landgrafen aufgeteilt, viel Elend herrscht, Bettelvolk die Straßen säumt und Strauchdiebe sich auf allen Äckern bedienen. Nicht dass die Wegelagerer einen Bogen um den Niederrhein machten, doch kaum fällt hier einer vom Wagen, hockt sich in die Gosse und streckt die Hand aus oder klaut gar eine Möhre, einen Apfel, da kommen die Gendarmen gelaufen, verstecken ihn in einem der vielen Armenhäuser, wo nur Wasser und Brot verteilt wird, sodass jeder, der es nicht wirklich nötig hat, alsbald freiwillig weiterzieht.

Ich werde mich gewiss hüten, wie ein Landstreicher zu erscheinen, damit man mich keinesfalls aufliest, was mir leichtens droht, denn das einzige Gasthaus, das außerhalb Gochs liegt und darum erschwinglich ist, wird dieser Tage von Preußen belegt, die vor dem Anwesen ein Holzgatter errichtet und einen grimmen Adler aus Eisen in die Erde gerammt haben, als sei es militärisch besetztes Gebiet, und kaum dass ich heute herantrat, scheuchte mich ein Blaurock mit stoppeligem Kinn fort, als sei ich lästiges Vieh.

SAMSTAG, 22. NOVEMBER

Trefflich an meinem Quartier ist, dass Hommersum recht nah an die Stadt Goch heranreicht, mit dem Wagen keine Stunde davon liegt, sodass ich an den Adventssamstagen meine Dienste werd anbieten können und auf dem Wochenmarkt meine Salben und Tinkturen verkaufen kann, gesetzt den Fall, dass dies mir mehr Geld einbringt, als der Müller an Entgelt verlangt, was sich weisen wird. Er heißt Müller mit Nachnamen und ist ein Müller, was er selbst zum Lachen findet, zumal die Mühle nicht sein Eigen, sondern gepachtet ist von einem Fürsten, der entweder steinreich oder ein Depp deucht zu sein, weil er oftmals vergisst, die Pacht einzutreiben, wie der Müller mir verraten hat.

Der Müller muss selbst ein Depp sein, denn er lässt mich weiter ohne Entgelt wohnen, weil seine Mühlknappen seit Allerheiligen auf und davon sind und deren Kammer leer steht. Eine Rasur will er erst wieder am Sonntagmorgen, vor dem Kirchenbesuch, denn einmal die Woche genüge ihm eigentlich, so sagt er. Ich hab ihm zum Dank heut seinen lahmen Fuß mit meiner Beinwellsalbe eingerieben und einen dicken Verband angelegt, was auch nötig war, denn ein grober Mensch hat ihm auf die Zehen getreten, dass sie nach einer Woche noch grün und blau sind. Der Müller sagt, er spüre wenig, denn der Fuß sei taub, weil er in seiner Jugend einmal in eine Wolfsfalle geraten sei, was eine üble Verletzung gewesen sein muss, denn die Haut ist ganz vernarbt davon, sodass der Müller das Bein beim Gehen nachzieht und sich selbst einen Krüppel nennt. Aber er sei froh darum, sagt er, denn so sei er vor der Armee verschont worden und er mocht nie Soldat, mocht immer nur Müller sein. Er ist wirklich ein Depp, muss man doch nicht wirklich gebrechlich sein, um der Armee zu entkommen, denn sich trefflich zu verstellen genügt heute, dass einen die Häscher verschmähen. Das weiß niemand besser als ein fahrender Barbier.

SONNTAG, 23. NOVEMBER

Ich war am Morgen mit dem Müller in der Kirch und am Mittag bei einer Messfeier mit Singspiel und Plätzchen anstatt bei den Dirnen in Goch, wo ich gewiss lieber gewesen wär, und ich hätt gedacht, dass ein noch junger Kerl und verwitwet wie der Müller guten Hunger auf die Weiber hätt und mich mitnähm, zumal ich noch einige Schönheitspastillen im Wagen hab, die ich verschenken könnt, denn auch wenn sie bloß aus Bohnenmehl sind und gefärbt mit Betensaft, so glauben doch die Weiber gern, dass sie ihnen ein schönes Antlitz machen, und sind mir stets zu Willen