3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Frank Corso

- Sprache: Deutsch

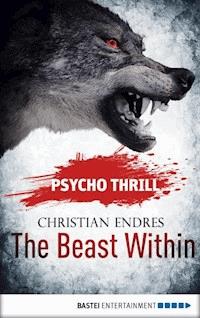

Vier spannende Psychothriller in einem E-Book: "Crazy Wolf: Die Bestie in mir!" von Christian Endres In Jacksons Innerem schlummert eine Bestie. Niemand darf davon wissen. Doch es gibt Menschen, die sein Geheimnis kennen. Und sie haben ein finsteres Ziel, wollen ihn brechen und sein mühsam im Gleichgewicht gehaltenes Leben zerstören ... "Teufelsbrut" von Timothy Stahl Der siebenjährige Eric kann einer grausamen Mordserie im letzten Augenblick entkommen. Dreizehn Jahre später beginnt das Grauen in Big Rock Falls von neuem. Eric muss zurückkehren und sich dem Tod stellen, um ihm ein für alle Mal zu entkommen. Doch der Tod ist nicht das Schlimmste, was auf ihn wartet ... "Die Herrin der Schmerzen" von Micheal Marcus Thurner Schon zu Schulzeiten pflegte Eve ein seltsames Hobby. Das Sammeln von Insekten. Bei einem Klassentreffen trifft sie ihren Schulkameraden Marc nach langer Zeit wieder. Die beiden beginnen eine leidenschaftliche Beziehung. Marc weiß nicht, ob es wirklich Liebe ist. Doch Eve ist sich sicher. Denn Eve liebt ihre Sammlung. "Hetzjagd" von Jens Schumacher Ein unbekannter Doktor macht vier Millionären eines elitären Jagdclubs ein verlockendes Angebot: eine Hatz auf ein Großwild, das keiner je zuvor im Visier hatte. Doch in dem Bunker, in dem während des Zweiten Weltkriegs abscheuliche wissenschaftliche Experimente praktiziert wurden, wartet kein gewöhnliches Wild auf seine Jäger ... Begleiten Sie vier Meister Ihres Fachs auf der "Spur des Bösen"! Unverzichtbar für Fans von Nervenkitzel und Hochspannung!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 389

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Über dieses Buch

Vier spannende Psychothriller in einem E-Book:

»Crazy Wolf: Die Bestie in mir!« von Christian Endres In Jacksons Innerem schlummert eine Bestie. Niemand darf davon wissen. Doch es gibt Menschen, die sein Geheimnis kennen. Und sie haben ein finsteres Ziel, wollen ihn brechen und sein mühsam im Gleichgewicht gehaltenes Leben zerstören…

»Teufelsbrut« von Timothy Stahl Der siebenjährige Eric kann einer grausamen Mordserie im letzten Augenblick entkommen. Dreizehn Jahre später beginnt das Grauen in Big Rock Falls von neuem. Eric muss zurückkehren, und sich dem Tod stellen, um ihm ein für alle Mal zu entkommen. Doch der Tod ist nicht das Schlimmste was auf ihn wartet …

»Die Herrin der Schmerzen« von Michael Marcus Thurner Schon zu Schulzeiten pflegte Eve ein seltsames Hobby. Sie sammelte Insekten und konnte sich nie eines großen Freundeskreises erfreuen. Bei einem Klassentreffen trifft sie Marc nach langer Zeit wieder. Die beiden beginnen eine leidenschaftliche Beziehung. Marc weiß nicht, ob es wirklich Liebe ist. Doch Eve ist sich sicher. Denn Eve ist liebt ihre Sammlung.

»Hetzjagd« von Jens Schumacher Ein unbekannter Doktor macht vier Millionäre eines elitären Jagdclubs ein Verlockendes Angebot: eine Hatz auf ein Großwild, das keiner je zuvor im Visier hatte. Neugierig werden sie zu einem Bunker geführt, in dem während des Zweiten Weltkriegs abscheuliche wissenschaftliche Experimente praktiziert wurden. Und dort lauert kein gewöhnliches Wild auf sie …

Begleiten Sie vier Meister Ihres Fachs auf der »Spur des Bösen«!

Die Autoren

Christian Endres lebt als freier Autor in Würzburg. Er schreibt regelmäßig für die Zitty Berlin, den Tagesspiegel, phantastisch!, deadline, Geek!, Das Science Fiction Jahr und viele mehr. Im Comic-Bereich betreut er als Redakteur u. a. die deutschen Ausgaben von Spider-Man, Batman, Avengers, Hellboy und Conan. Er wurde bereits mehrfach mit dem Deutschen Phantastik Preis ausgezeichnet.

Timothy Stahl, geboren 1964 in den USA, wuchs in Deutschland auf, wo er unter anderem als Chefredakteur eines Wochenmagazins und einer Jugendzeitschrift tätig war. 1999 kehrte er nach Amerika zurück. Seitdem ist das Schreiben von Spannungsromanen sein Hauptberuf. Mit seiner Horrorserie WÖLFE gehörte er 2003 zu den Gewinnern im crossmedialen Autorenwettbewerb des Bastei-Verlags. Außerdem ist er in vielen Bereichen ein gefragter Übersetzer. Er lebt mit seiner Frau und zwei Söhnen in Las Vegas, Nevada.

Michael Marcus Thurner, geboren 1963, lebt und arbeitet als freischaffender Schriftsteller in Wien, nachdem er sich in mehreren Dutzend anderen Berufen versucht hat und – mit eigenen Worten – jeweils gnadenlos gescheitert ist. Er ist unter anderem als Stammautor bei der Science-Fiction-Serie PERRY RHODAN tätig. Der Heyne-Buchverlag veröffentlichte zwei eigenständige SF-Werke von ihm, Turils Reise und Plasmawelt, im November 2013 erscheint bei Blanvalet sein erster Fantasy-Roman mit dem Titel Der Gottbettler.

Jens Schumacher, geboren 1974, arbeitet seit Ende der neunziger Jahre als freier Autor. Bis heute verfasste er rund 70 Bücher und Spiele in unterschiedlichen Genres, darunter Horror- und Fantasyromane, Krimis, Jugend- und Sachbücher sowie mehrere Editionen der international erfolgreichen Kartenspielserie BLACK STORIES. Seine Werke wurden in 14 Sprachen übersetzt. Mehr Informationen auf WWW.JENSSCHUMACHER.EU

DIE SPURDES BÖSEN

Vier spannende Psychothriller in einem E-Book

Inhalt

Über dieses Buch

Die Autoren

Titel

Crazy Wolf - Die Bestie in mir!

Teufelsbrut

Die Herrin der Schmerzen

Hetzjagd

Impressum

Unsere Empfehlungen

Crazy Wolf –Die Bestie in mir!

CHRISTIAN ENDRES

1

Das Erste, was ich spüre, ist die Kälte.

Im Metall.

In der Luft.

In meinen Knochen.

Der ganze Stahl um mich herum strahlt sie förmlich aus.

Die Gitterstäbe.

Die Decke.

Die Bodenplatte unter meiner nackten Haut.

Ich fühl mich hundeelend.

Dass darin eine gewisse Ironie liegt, entzieht sich mir in diesem Stadium noch.

Schlotternd begleite ich meinen Geist bei seinem langsamen Auftauchen aus der Finsternis.

Am Rand der Schwärze lauert nur noch mehr Kälte.

Mehr Kälte, und natürlich noch mehr Schmerzen.

Allerdings bedeutet das auch, dass ich meinen Körper wieder bewusst wahrnehme.

Obwohl es mir gerade lieber wäre, ich tät’s nicht.

Da ertönt in der Nähe ein Winseln, und endlich zwinge ich mich, die Augen zu öffnen.

Durch die Gitterstäbe, die leicht verschwommen vor mir tanzen, sehe ich eine mittelgroße Promenadenmischung mit Schlappohren, halb Setter, halb Gosse.

Wedelt zögerlich mit dem Schwanz, kommt jedoch nicht näher.

Ich verstärke meine Bemühungen, mich aus der Embryostellung zu befreien, und sofort beißen die Schmerzen wieder mit eiskalter Gnadenlosigkeit zu.

Doch sie helfen mir auch, mich zu erinnern.

Manche Dinge haben eben schon immer ihren Preis gehabt.

Wissen.

Erinnerung.

Identität.

Indem ich die Schmerzen als Währung akzeptiere, erhalte ich Bruchteile all dieser Dinge.

Meiner Menschlichkeit.

Meines Lebens.

Der Hund zum Beispiel: Ich beiße die klappernden Zähne zusammen, ertrage die Schmerzen und starre ihn an, bis mir sein Name einfällt.

Marlowe. So heißt er, der Hund.

Und er ist mein bester Freund, wie ich nun wieder weiß.

Ich will seinen Namen sagen, doch alles, was bei dem Versuch rauskommt, ist ein raues Krächzen, das uns beide zu Tode erschreckt.

Kein Wunder, dass der Hund bis zur geschlossenen Zimmertür zurückweicht und mich misstrauisch beobachtet.

Es ist offensichtlich, dass er hin- und hergerissen ist.

Dass ich für ihn ein mindestens genauso großes Dilemma bin wie für mich selbst.

Marlowe …

Ich klammere mich an den Namen und den Anblick meines verwirrten vierbeinigen Kumpels, und es hilft mir dabei, meinen Geist endgültig aus der gefrorenen Schwärze zu ziehen.

Die Dunkelheit geht.

Kälte und Schmerzen bleiben.

Und die Erinnerungen werden mit jedem Herzschlag stärker.

Konkreter.

Ich konzentriere mich ganz auf die Frage, wieso ich nackt in einem Stahlkäfig in einem fensterlosen Raum liege.

Wieso der Hund hier ist. Marlowe!

Es dauert ein bisschen und geht wieder nicht ohne das kalte Stechen in meinen Gliedern, aber dann fällt es mir ein.

In den schlimmsten Nächten meines Lebens bewacht Marlowe mein Gefängnis, bis ich am nächsten Morgen voller Schmerzen aufwache und das Puzzle einmal mehr zusammensetze.

Die ganze Zeit dachte ich allerdings, dass die Schmerzen, die Teil des Puzzles sind, nicht mehr schlimmer werden könnten.

Hätte es eigentlich besser wissen müssen.

Plötzlich fühlt es sich an, als würde mir jemand in den Brustkorb greifen und alle Knochen samt Eingeweiden nach draußen zerren.

Ich krümme mich in dem kleinen, kalten Käfig.

Stoße einen unmenschlichen Schmerzenslaut aus.

Marlowe bellt erschrocken.

»Na, mach schon, Kid«, ertönt außerdem Dead Crows rauchige Stimme aus dem Off.

Nicht, dass es mir was bringt, mich ausgerechnet jetzt Halluzinationen an meinen Freund und Mentor hinzugeben.

Dann ist es ebenso schnell vorbei, wie es angefangen hat.

Die Schmerzen sind fort, ebenso die Verwirrung.

Nur Erschöpfung und Kälte bleiben.

Und das Wissen.

Jede quälende Erinnerung.

Jede schmerzhafte Einzelheit.

Jedes hässliche Detail.

Mein Name ist Jackson Ellis, das hier ist der Keller eines Mietshauses in Seattle, und letzte Nacht war Vollmond.

Warum ich in diesem Käfig sitze?

Sagen wir’s mal so:

Bei Vollmond hab ich ein haariges Problem.

*

Es hat an meinem zwölften Geburtstag angefangen.

Tolle Party, jedenfalls für eine Bande aufgekratzter Zwölfjähriger, die noch kein einziges Mal Flaschendrehen gespielt und noch keine Fluppe angerührt hat.

Von Möpsen und Muschis ganz zu schweigen.

Danke für die Party, Mom.

Schade nur, dass du dir eine Kugel verpasst hast, bevor ich dir sagen konnte, wie cool das war oder dass ich dich lieb hab.

Schätze, die Schlafsäcke im Wohnzimmer, in das der Vollmond reinscheinen konnte, waren eine blöde Idee.

Das Mondlicht hat nicht gerade das Beste in mir hervorgebracht, wenn ihr versteht.

Ich weiß noch, wie ich am Morgen danach aufgewacht bin und zum ersten Mal diese ganz besondere Mischung aus Kälte und Schmerzen gekostet habe.

Den Geschmack von Blut in meinem Mund.

Ich kotzte gerade Blut und Haare und Hautreste auf den zerfetzten, blutgetränkten Schlafsack meines besten Freundes Jamie, als Mom die Tür öffnete, hinter der sie sich verschanzt haben muss, als die Geräusche angefangen haben.

Sie sah mich an.

Nicht vorwurfsvoll.

Nicht entsetzt.

Nicht angewidert.

Nicht ängstlich.

Nur traurig.

So, wie ich mir das aus ihrem Abschiedsbrief zusammenreimte, hab ich den leicht vorgeschobenen Unterkiefer dem Genpool ihrer Familie zu verdanken, während die heftige Form von Mondsucht auf meinen Vater zurückgeht, den ich nie kennengelernt habe.

Meine Mutter nannte ihn immer einen Fehler.

Untertreibung des Jahrtausends, wenn ihr mich fragt.

Manchmal überlege ich, wie es für sie gewesen sein muss, all die Jahre nach meiner Geburt.

Die Ungewissheit.

Das Warten auf die Stunde X.

Das Bangen und Hoffen.

Das Beten.

Ich hab sie allerdings nie beten sehen.

Nicht, dass ihr jetzt was Falsches über sie denkt.

Sie war eine großartige Mom.

Hat mich nie was merken lassen und sich alle Mühe gegeben.

Und es war nicht leicht für sie, als alleinerziehende Mutter in der nördlichen Provinz, das dürft ihr mir glauben.

Ich könnte jetzt natürlich sagen: Verdammt, manchmal, da hat sie mich eigenartig von der Seite angesehen, wenn sie dachte, ich würd’s nicht merken.

Aber nicht mal das hat sie getan.

Großartige Frau, wie gesagt.

Eine Schande, dass sie mich in meiner dunkelsten Stunde, als ich nackt und blutverschmiert und verängstigt zwischen den angefressenen Leichen meiner Freunde stand, alleingelassen hat und den kleinkalibrigen Ausweg nahm.

Sie hätte mich wenigstens mitnehmen können.

*

Ich erinnere mich nur noch vage an die Wochen und Monate nach meiner ersten Vollmondnacht als Wolf.

Wenn mal jemand auf die Idee kommt, einen Film aus meinem Leben zu machen, wird man diese Phase vermutlich als meine Hobo-Jahre bezeichnen.

In meiner Erinnerung ist es eine endlose Ansammlung von Wochen, in denen ein ausgemergelter, fahler Teenager verloren über die weit verzweigten Gleise in der oberen Landeshälfte irrt, zerfressen von der Erinnerung an das, was er seiner Mutter und seinen Freunden angetan hat.

Wahrscheinlich ganz gut, dass ich nicht mehr viel aus diesen Jahren weiß.

Eines weiß ich aber noch ganz genau.

Jeder Vollmond war die Hölle.

Was nicht heißen soll, dass die Tage und Nächte dazwischen besser waren.

Als Kind hab ich mich noch viel öfter spontan verwandelt, sobald ich Angst hatte oder mich bedroht fühlte.

Was unter den Hobos oft genug der Fall gewesen ist.

Ein kleiner Junge ist Freiwild für viele der Arschlöcher, die ihre an die Wand gefahrenen Leben in den Güterwaggons und den finsteren Herzen der alten Rangierbahnhöfe fristen.

Für all die verkommenen Scheißkerle, die den netten Typen, die wirklich nur Pech gehabt haben, den Ruf versauen.

Damals verwandelte ich mich ein bis zwei Mal pro Woche, egal, was der Mond sprach.

Weil man mir ein Springermesser an die Kehle setzte.

Weil irgendein spindeldürrer Irrer, voll auf Heroin, mich anbrüllte und mit einer zerbrochenen Flasche aufschlitzen wollte, um die Jungfrau Maria vor den Fliegen zu retten.

Weil zwei Typen mich festhielten und meine Rufe mit schwieligen Händen und zerschlissenen Wollhandschuhen erstickten, während der dritte Kerl seine Hose runterließ.

Viel zu oft hieß es damals:

Weiterziehen.

Schnell.

Unauffällig.

Wie ein Geist.

Wahrscheinlich hätte man mich sofort geschnappt, hätte ich nicht unter den Hobos gewildert.

Ein Chip oder Jack oder Joe mehr oder weniger auf den alten Bahnhöfen und Gleisen - wen kümmert’s schon?

Selbst die Hobos nahmen es anfangs eher gelassen.

»Ein Scheißbär.«

»Diese verdammten Kojoten werden immer dreister.«

»Das war bestimmt Marvins verfickter Pitbull, das hinterhältige Vieh. Dem Ungeheuer sollte man ’ne Kugel verpassen.«

Eine Kugel hätte man dem Ungeheuer wirklich verpassen sollen.

Nicht dem Pitbull.

Dem Ungeheuer in Gestalt eines Jungen, der neben seinem verschlissenen Rucksack eine Schuld mit sich herumschleppte, die so viel größer war und so viel schwerer wog als er selbst.

Der sich mit Zähnen und Klauen durch die Reihen der Hobos pflügte und ihr Blut an so vielen Morgen in den Wald kotzte.

Ich war mehr als ein Streuner.

Ich war ein Serienkiller.

Irgendwann war ich dann auch so etwas wie eine blutige Legende unter den Hobos, die zum Schluss genauso viel Angst vor dem Vollmond und vor Fremden hatten wie ich.

Die lodernden Lagerfeuer und das lodernde Misstrauen konnten sie aber nicht retten, wenn der Wolf aus mir hervorbrach und sich aus der Finsternis auf sie stürzte.

Warum ich damals nicht Schluss gemacht, der Sache ein sauberes Ende gesetzt habe?

Weil der Mensch nun mal am Leben hängt.

Egal, wie viel Tier er von Zeit zu Zeit rauslässt.

Wir klammern uns ans Leben, so beschissen es auch sein mag.

Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede.

Ich stand etliche Male auf zugigen Eisenbahnbrücken oder über breiten, dunklen Highways.

Gesprungen bin ich nie.

Gefallen dafür immer tiefer.

Verwandlung für Verwandlung.

Mit siebzehn kam ich dann nach Seattle.

Der Güterzug hielt an, wie er das immer irgendwann tat, und ehe ich mich versah oder richtig wusste, warum und wieso, war ich diesmal eine der Gestalten, die absprangen und mit steifen Gliedern in die kalte Nacht davonhuschten.

War des Herumziehens müde geworden, schätze ich.

Wollte nicht noch einen weiteren Winter unter den Hobos verbringen.

Warum Seattle?

Keine Ahnung.

War so gut wie jede andere Stadt, um nach einem unauffälligen Platz in der urbanen Finsternis zu suchen.

Irgendwo zwischen den anderen Sündern.

*

Die Erinnerungen an meine ersten Monate in Seattle sind wesentlich präsenter als an meine Tage als Hobo-Killer.

Hab etwas gebraucht, um mich zurechtzufinden.

Hatte einigen Ärger.

Lernte erst die falschen Leute kennen.

Irgendwann fing ich an, als Türsteher zu arbeiten.

Es half, dass ich schon mit achtzehn ein zäher Bursche war - meistens genügte schon mein finsterer Blick, um an der Tür vor einem zweitklassigen Club echten Ärger zu vermeiden.

Manche sagten, ich hätte den Blick eines Wolfes.

Wichser.

Die Ladys mochten den schweigsamen Jungen mit den Bartstoppeln und den dunklen Augen.

Das Düstere darin.

Wenn es mal Probleme gab, weil ich bei Vollmond nicht wie abgesprochen aufkreuzte, ging ich kurzerhand zum nächsten Laden.

Gab schon damals genügend beschissene Acts in alten Fabrikhallen oder Lagerhäusern, die einem ein paar Kröten dafür bezahlten, dass man die Idioten rausschmiss.

Allemal besser als ein Leben auf den Gleisen.

Ich fand außerdem schnell Gefallen an der geschäftsmäßigen Kameradschaft unter den Türstehern.

Mag ich noch heute.

Damals redete ich mir aber noch verzweifelter ein, irgendwie doch ein normaler Teil des Ganzen zu sein.

Teil der Herde.

Obwohl ich nach wie vor ein Wolf war, wie jede Vollmondnacht von Neuem bewies.

Damals, noch vor Marlowe und dem Käfig, als die Nächte noch ein wenig anders verliefen als heute …

*

Ich ging immer in Gegenden mit miesem Ruf.

Dort suchte ich mir schon früh am Nachmittag eine abgelegene Ecke und wartete unruhig auf den Vollmond und seine unausweichliche Wirkung.

Ich erinnere mich zum Beispiel noch gut an ein klotziges, zum Abriss freigegebenes Parkhaus, in dem ich im Herbstwind zitternd auf dem obersten Deck lag, den aufgehenden Mond am Himmel anstarrte und darauf wartete, dass es begann.

Dass das Übel dieser Nacht seinen Lauf nahm.

Dass es mir die Kontrolle entriss und der Riesenwolf auf allen vieren lossprang, um sich Beute zu suchen.

An meine verzweifelte Angst, den Richtigen zu erwischen.

In einer Gegend wie dieser eigentlich machbar.

Schon witzig.

Der Böse, der seine bösen Taten damit rechtfertigt, dass er sie nur anderen Bösen antut.

Eine nette Idee, und das nicht nur in Dexter, das mich immer verächtlich grinsen lässt, wenn ich es sehe.

Ein Jahr nach meiner Ankunft in Seattle hätten sie mich trotzdem fast erwischt.

Nicht die Cops.

Die Mafia, die hier oben noch heute so gut wie jedes Striplokal kontrolliert und diese Lokale als knallharte Bordelle betreibt.

In einer meiner wilden Nächte schnappte sich der Wolf einen Typen, der auch im Sommer knietief durch Schnee watete.

Leider war er mehr als ein kleiner Koks-Dealer - der Neffe eines einflussreichen Bosses, dessen Schwester damit drohte, ihn auf ewig vom Thanksgiving-Tisch zu verbannen, wenn er den Mord an ihrem kleinen Liebling nicht rächte.

Als ich spitzkriegte, dass die schweren Jungs nach dem Mörder suchten, bin ich erst mal stiften gegangen.

Ich weiß, dass das beschämend irrational war und sie vom Wolf vermutlich nie auf mich gekommen wären.

Trotzdem floh ich Hals über Kopf.

Abhauen war ich schließlich gewohnt.

War im Grunde alles, was ich konnte.

Ich nahm das bisschen Cash, das ich hinter dem Lüftungsgitter in meiner Bruchbude versteckt hatte, und setzte mich in den nächsten Flieger nach Vegas.

Wieso ausgerechnet Vegas?

Kann ich auch diesmal nicht beantworten.

Vielleicht, weil mir der Name auf den Anzeigetafeln förmlich ins Gesicht sprang, als ich aus dem Taxi stürzte und in den Flughafen hetzte.

Oder weil das, was in Vegas passiert, in Vegas bleibt.

Und in Vegas geschah eine Menge.

*

Dort traf ich schließlich Dead Crow.

Meinen rothäutigen Obi-Wan.

Meinen verhurten Mr. Miyagi.

Wie er wirklich hieß?

Hat er mir nie gesagt.

Dabei war es ein Running Gag zwischen uns, dass ich ihn aus heiterem Himmel nach seinem richtigen Namen fragte.

Dead Crows Antwort war immer dieselbe.

Ein Indianer, der als Security-Chef in einem Laden wie dem Silver Bullet Casino arbeitet, braucht nun mal einen coolen Namen, pflegte er zu sagen, bevor er die nächste Runde Bier oder Whiskey oder beides ausgab.

Wir waren richtig dick miteinander.

Mehr als Lehrer und Schüler.

Viel mehr.

Echte Freunde.

Dabei hatten wir keinen guten Start gehabt.

Denn Dead Crow, der an der Laderampe hinter dem Casino eine rauchte, erwischte mich zunächst dabei, wie ich in einem der rostigen Müllcontainer des Ladens rumwühlte, in dem der Indianer den Sheriffstern trug.

Was?

Vegas ist eben nicht nett zu Leuten ohne Kohle.

Und bei Siegfried & Roy wollte ich nicht anheuern.

»Was suchst du da, Kid?«, fragte Dead Crow cool von der Rampe aus. »Siehst nämlich nicht wie jemand aus, der im Müll anderer Leute wühlen sollte. Also, tust du eigentlich schon. Du siehst sogar wie drei Mal gefickte Büffelscheiße aus. Aber dein Spirit. Der sieht aus, als könnte er zupacken. Wenn du verstehst, was ich meine.« Er schnippte seine Zigarette gekonnt in hohem Bogen von sich fort. »Interesse?«

Ich stand im Müllcontainer und hatte keine Ahnung, was da gerade geschah, geschweige denn, ob ich Interesse hatte.

Meine Aufmerksamkeit hatte er allerdings, während ich in der feuchten, stinkenden Masse aus Küchenabfällen und Touristen-Hinterlassenschaften nach meiner Zukunft suchte.

Er war aber auch ein echter Hingucker, dieser alte Indianer, der gar nicht so alt war, wie die Falten in seinem gegerbten Gesicht vermuten ließen.

Eine Nase wie ein Adlerschnabel.

Die Arme über und über tätowiert.

Lange, grau gesträhnte Haare bis zum Knochenkamm in der Gesäßtasche seiner Lederhose.

Trug immer ein dunkles Hemd und ein schwarzes Ledersakko.

Und ohne seine Cowboystiefel ging er nicht mal zum Pissen.

Ich nahm die Hand an, die er mir reichte.

Nahm den Job an und alles, was er mir noch bot.

Anleitung.

Kameradschaft.

Freundschaft.

Man musste diesen Verrückten einfach lieben.

Der holländische und englische Touris wie Sandsäcke behandelte, wenn sie deutlich über die Stränge schlugen und ihre Hände nicht aus den Höschen der Kellnerinnen nahmen.

Der viel und laut lachte.

Der mich nach Dienstende jeden Morgen an der Bar unter den Tisch soff und immer die heißesten Tänzerinnen am Start hatte, die neu in der Stadt waren.

Der noch weiter lachte und schäkerte und trank, wenn ich schon besinnungslos ins Bett fiel.

Außerdem hatte er immer den besten Stoff.

Ein Phänomen, der Mann.

Aber keine Angst.

Das wird jetzt keine Story über indianische Schwitzhütten, Totems und halluzinogene Drogen.

Gut, Letzteres vielleicht, wenn man’s drauf anlegt und die Sonnenaufgänge auf dem Dach des Casinos mitzählt, in deren Angesicht wir den Joint hin- und herwandern ließen, eine Flasche Whiskey zwischen uns, die den Morgen nicht überlebte.

Doch darum geht’s nicht.

Es geht um das, was Dead Crow mir beibrachte.

Über mich und die Bestie in mir.

*

»Du kannst den Wolf in dir kontrollieren, Kid«, sagte Dead Crow eines Morgens zu mir, während die Putzkolonne hinter uns die Kotze und die Träume der vergangenen Nacht wegwischte und wir unser flüssiges Frühstück zu uns nahmen.

War eine raue Nacht gewesen, mit mehr Spinnern als üblich, und einmal war ich kurz davor gewesen, die Kontrolle zu verlieren und dem Monster das Ruder zu überlassen.

Ich fragte Dead Crow nicht, woher er das mit dem Wolf wusste, und erst recht nicht, ob er jemandem davon erzählen würde.

Ich hatte das Biest in Vegas nicht ein einziges Mal aus Versehen von der Leine gelassen, nicht mal, als wir den ganzen Ärger mit den Triaden durchstehen mussten.

Verbrachte die Vollmondnächte allein in der Wüste.

Ging ansonsten in meinem Job auf.

Hatte zudem Dead Crow in allen kritischen Situationen an meiner Seite.

Fühlte mich zum ersten Mal richtig wohl.

Im Gleichgewicht.

Das Leben in Vegas war noch mehr Show und Fassade als die Clubszene in Seattle, und doch fühlte es sich echter an.

Bedeutsamer.

Wie das in solchen Situationen eben so ist.

Du denkst, du bist der Nabel der Welt.

Der Nabel der Realität.

Selbst wenn die nur aus Glas und falschem Glanz besteht.

»Du musst dem Bastard nur zeigen, wer der Boss ist«, dozierte Dead Crow indes weiter, als wäre es das normalste Thema der Welt zwischen zwei Männern an einer Bar in einem fast leeren, übermüdeten Casino in Las Vegas. »Du und der Wolf, ihr seid ein Rudel. Vergiss das nie, Kid. Zeig ihm, wer in eurem Rudel der Boss ist, und dass du das Sagen hast, wenn nicht gerade Vollmond ist. Das musst du ihm zeigen. Jeden Tag. Sonst frisst er dich irgendwann ganz auf.«

Heute denke ich, dass dieses Gespräch die erste Gelegenheit war, bei der ich mich und den Wolf als zwei Wesen betrachtete, deren Dasein aneinandergekoppelt war, und nicht an zwei Seiten meiner Persönlichkeit.

Eher zwei Personen, die sich einen Körper teilten.

Nach dem zweiten Bier fragte ich Dead Crow, wieso ich den Wolf bei Vollmond so oder so nicht kontrollieren könnte.

»Der Vollmond gibt dem Totem des Wolfes Kraft, Kid«, antwortete Dead Crow ernst. »Das ist sein Ding.«

Weiß bis heute nicht, ob er das ernst gemeint hat, oder ob er mich mit seinem Indianer-Mystizismus verschaukelte.

Nach dem nächsten Bier fand ich den Mut für die Frage, ob Dead Crow andere wie mich kannte.

Er beantwortete sie mir genauso wenig wie die Frage nach seinem richtigen Namen.

Ich vermute aber, dass da noch jemand anderes war, der ein ähnliches Problem hatte wie ich.

Hab schließlich die Narben auf Dead Crows Rücken gesehen, als ihm der Bodyguard eines neureichen Russen bei einer Rauferei an einem Black-Jack-Tisch das Hemd zerrissen hat.

Und die stammten nicht von der weiblichen Begleitung des Oligarchen, obwohl es genug Gelegenheiten dazu gegeben haben dürfte, wenn ich Dead Crows Grinsen richtig deutete.

Und mal ehrlich:

Es gibt genug Indianerlegenden, in denen irgendein Schamane oder Krieger die Haut wechselt, wie sie es meistens blumig ausdrücken, oder?

Wie auch immer.

An unserem nächsten freien Tag fuhren wir in die Wüste.

Parkten mitten im Nichts.

Keine Spur von Zivilisation, wohin man auch sah.

Saßen schweigend auf Dead Crows altem Mustang, blickten in die Leere, beobachteten ein paar Falken, die im warmen Wind schwebten, und machten eine Flasche Johnny Walker klein.

»Komm, Kid«, sagte Dead Crow schließlich. »Möchte was ausprobieren.«

Wir stellten uns in die Sonne.

Wie zwei Boxer vor dem Läuten der Ringglocke.

Kam mir ziemlich lächerlich vor.

Und dann gab mir Dead Crow ein paar saftige Maulschellen und fing plötzlich an, mir alle möglichen Beschimpfungen um die Ohren zu schleudern.

Trieb mich echt zur Weißglut.

Ließ richtig übles Zeug über meine Mom vom Stapel, und so.

Geriet schnell aus dem Ruder.

Ich brüllte ihn an, er brüllte zurück.

Ich schubste ihn, er schubste zurück.

Ich versuchte, ihm eine reinzuhauen.

Er wich elegant aus und trat mir in die Eier.

Auch als ich vor ihm im Sand lag, trat er weiter zu.

Immer und immer wieder, mit den Spitzen seiner elenden Cowboystiefel, in den Bauch und die Rippen, gegen die Hüfte und das Schlüsselbein und die Schulter.

Der Wolf war schneller an der Oberfläche als ein Rottweiler am Zaun, wenn der Briefträger kommt.

Ich knurrte Dead Crow an.

War nicht mehr viel Menschliches in diesem Knurren.

Spürte schon das Fell, das sich auf meinen Armen und auf meiner Brust und in meinem Gesicht bildete.

Die Knochen und Muskeln und Sehnen, die sich knirschend auf das vorbereiteten, was gleich kommen würde.

Dead Crow rannte allerdings auch dann noch nicht zum Auto, als die Nähte meiner Klamotten platzten und der Stoff riss.

Als dunkles Fell daraus hervorbrach.

Verrückte Rothaut.

»Kämpf dagegen an, Kid!«, brüllte Dead Crow nur.

Schrie mich an wie einen räudigen Köter.

»Zeig ihm, wer der Boss ist! Zeig ihm … oh Scheiße.«

Dead Crow schaffte es gerade noch so ins Auto.

Trat das Gaspedal durch und schoss mit schlingerndem Heck in einer roten Staubwolke davon.

Der Wolf hetzte den Mustang auf allen vieren über zwei Stunden durch die Wüste, ehe er langsamer wurde und Dead Crow das zottelige Mistviech schließlich abhängen konnte.

Er wartete ein paar Meilen weiter, bis ich nackt und mit wunden Füßen zu ihm aufgeschlossen hatte.

Keiner von uns sprach ein Wort.

Erst als wir die Einöde hinter uns ließen und durch die Stadt fuhren, die tagsüber merkwürdig verändert und blass aussah, sagte Dead Crow:

»Du hast da echt einen Crazy Wolf, Kid. Einen total verrückten Wolf.«

Mit dieser Erkenntnis endete unser erster Feldversuch.

Ehe wir uns das nächste Mal in die Wüste wagten, brachte Dead Crow mir ein paar Atemtechniken bei.

Übte jeden Tag eine Stunde mit mir, manchmal sogar zwei.

»Alte indianische Techniken?«, fragte ich beim ersten Mal, als wir im Lotussitz auf seinem Bett saßen, die Augen geschlossen, den Geist jedoch weit geöffnet, wie mein weiser Mentor es formulierte.

»Yoga«, antwortete Dead Crow nach dem nächsten Ausatmen.

Ein anderes Mal fragte ich ihn, ob er womöglich denke, ich sei verdammt noch mal schwanger oder so was in der Art.

»Du bist viel zu hässlich, um geschwängert zu werden, Kid. Und jetzt halt die Klappe und mach, was ich dir sage. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein … langsamer, Kid, du hechelst.«

Schließlich befand er, ich sei bereit für einen weiteren Versuch.

Also fuhren wir erneut in die Wüste.

»Aber nicht wieder treten, okay?«, bat ich, als wir uns erneut im rotbraunen Sand gegenüberstanden.

Dead Crow lächelte freundlich.

»Okay, Kid«, sagte er vernünftig. »Und du passt auf, dass Crazy Wolf bleibt, wo er ist, klar?«

Ich nickte grimmig, und mein indianischer Freund hämmerte mir seine knochige Faust gegen das Kinn.

Doch er sollte recht behalten.

Sicher, es war nicht leicht, und am Ende war mein Wille vermutlich entscheidender als die Scheiße mit dem Ein- und Ausatmen.

Jedenfalls zeigte ich dem Wolf, wer der Boss war.

Ich blieb trotz Dead Crows Schikanen ein Mensch.

Ein wütender, gequälter, innerlich zerrissener Mensch mit blauen Flecken und schmerzenden Rippen.

Aber ein Mensch.

So hat mich Dead Crow gelehrt, wie ich den Wolf in mir abseits des Vollmonds kontrollieren kann.

Wir wiederholten die Wüsten-Trips.

Am Ende gelang es mir sogar, die Verwandlung bewusst herbeizuführen, danach weitgehend die Oberhand zu behalten und letztlich den Zeitpunkt der Rückverwandlung zu bestimmen.

Dead Crow sagte es nicht, aber er war mächtig stolz.

Ich übrigens auch.

Vier Wochen später setzte sich der beste und einzige echte Freund, den ich je hatte, den goldenen Schuss.

Ich trug ihn aus der Scheißhauskabine, in der ihn die indianische Putzfrau gefunden hatte.

Eine seiner Schwestern.

Anderer Stamm, aber gleiches Blut, oder so.

Sie heulte selbst wie ein Wolf.

War zum Glück der Erste, der auf ihren Terz reagierte.

Hab den alten Bastard in eine fleckige Tischdecke vom Putzwagen gewickelt und in die Tiefgarage getragen, so, wie wir es immer mit den abgefüllten Starlets gemacht haben, damit die Paparazzi kein Foto bekamen.

Legte ihn auf den Rücksitz seines Mustangs, setzte mich in den Wagen, auf dem noch der Staub unseres letzten Wüstentrips klebte, und fuhr los.

Hab den verrückten Indianer wie einen Häuptling mitten in der Wüste aufgebahrt, mit Whiskey übergossen und angezündet.

Er und die aufgehende Sonne brannten um die Wette.

Ich wartete, bis der Wind anfing, seine Asche zu verwehen.

Anschließend fuhr ich in Richtung Norden, um Seattle erneut meine Aufwartung zu machen.

*

Auf die Idee mit dem Käfig kam ich nach meiner Rückkehr aus Vegas.

Dead Crow hatte mir gezeigt, wie ich den Wolf in seine Schranken weisen und beherrschen kann.

Ließ ich die Bestie bei Vollmond hemmungslos wüten, schadete das allerdings unserer Beziehung.

Außerdem hatte ich das Gefühl, Dead Crows Andenken zu verraten, wenn der Wolf an Boden gewänne.

Nichts Schlimmeres als Kerle, die sentimental werden, mh?

Auf alle Fälle ist der Käfig schon eine praktische Sache.

Und falls mal jemand fragen sollte, ist er für Marlowe.

Lieber Tierquäler als Tiermensch.

Die Schalldämmung an den Wänden rechtfertige ich hingegen mit dem alten Schlagzeug, das ich billig von einem befreundeten Clubbesitzer gekriegt hab und das hier unten in einer Ecke unbeachtet einstaubt.

Für die Riegel und Schlösser an der Innenseite der Tür hab ich unterdessen noch immer keine sinnige Ausrede.

Allerdings interessiert sich mein Vermieter einen Scheiß für das, was sein vorbildlich zahlender Mieter mit dem kleinen Raum neben dem Heizungskeller macht.

Wäre wohl anders, wüsste er, was hier bei Vollmond abgeht.

Oder dass ich mich gerade nackt in einem Käfig krümme und mit meinem Hund rede.

»Marlowe.«

Langsam erkenne ich meine eigene Stimme wieder.

Immer noch rau.

Immer noch kraftlos.

Klingt aber schon eher nach mir.

Marlowe sieht das genauso und wedelt enthusiastischer denn je mit dem Schwanz.

»Komm her, Kumpel«, ermutige ich ihn. »Komm.«

Er zögert, tapst unruhig von einer Seite zur anderen.

Er will zu mir, aber ganz traut er dem Braten noch nicht.

Kann ich gut verstehen.

Ich nehm all meine Kraft zusammen.

»Marlowe«, sage ich fest, obwohl ich vor Kälte und den Nachwirkungen der letzten Nacht zittere.

Dabei schiebe ich meine Hand bis zum Gelenk zwischen zwei Gitterstäben hindurch.

Gelingt nur der menschlichen Version von mir, keine Sorge.

Wofür haltet ihr mich?

»Komm her, Marlowe.«

Marlowe schießt wie ein Torpedo auf die Hand zu und leckt sie hektisch ab, während ich ihn zu kraulen versuche.

»Ja, so ist gut. Brav, Marlowe. Guter Junge.«

Er schmiegt sich an die Gitterstäbe.

Ich lehne mich kraftlos von der anderen Seite dagegen.

Fahre durch Marlowes weiches, zotteliges Fell.

Ich gestehe: Das Ganze ist mehr als bloße Therapie.

Meine Finger tasten über seinen Kopf und seinen Hals.

Suchen das Lederhalsband.

Es dauert ein bisschen, bis ich den Schlüssel vom Karabiner am Leder gelöst habe.

Als ich ihn habe, balle ich die Faust darum und rolle mich wieder im Käfig zusammen.

Meine Augen schließen sich wie von selbst.

Die Kälte kriecht von Neuem in mich rein.

»Jetzt mach schon, Kid«, sagt Dead Crow genervt. »Oder willst du den ganzen Tag auf dem Arsch liegen?«

Marlowe bellt mich an.

»Schon okay, Kumpel. Bin da. Alles okay.«

Ich zittere immer noch wie ein trockengelegter Alki und brauche mehrere Versuche, bis ich mich auf den Knien nach vorn schieben, den Schlüssel ins Schloss stecken und die mit Querstreben verstärkte Käfigtür aufsperren kann.

Marlowe drängt sich an mich, sobald ich mich auf allen vieren aus meinem Gefängnis schleppe.

»Warte kurz, Kumpel«, brumme ich und bleibe erschöpft auf dem spröden Betonboden liegen.

Besser als das arschkalte Metall.

Marlowe leckt mir mit seiner warmen Zunge übers Gesicht.

Guter alter Marlowe.

Was er ertragen muss, nur weil ich jemanden brauche, auf den ich mich verlassen kann!

Der am nächsten Morgen zu mir kommt, mir alles vergibt und mir den Schlüssel überlässt, egal was in der Nacht passiert ist.

Oh ja, das weiß ich.

Ich weiß es nur zu gut.

Einmal hab ich das Spektakel auf Video aufgenommen.

Eigentlich wollte ich’s immer vermeiden.

Versteh auch nicht, dass sich manche in der Kiste filmen.

Doch der Mensch ist eben neugierig.

Selbst wenn er ein Wolf im Schafspelz ist.

Ein einziges Mal hab ich deshalb einen Camcorder aufs Stativ montiert und vor den Käfig gestellt.

Wollte sehen, wieso sich selbst die härtesten Kerle einnässen, wenn sie sehen, wie ich mich in ein Zwei-Meter-Ungeheuer aus Muskeln, Reißzähnen, Klauen und Fell verwandle.

Nun.

Was soll ich sagen?

Das Band, auf dem man die Verwandlung genauso gut sehen kann wie Marlowes Panik, hab ich sofort zerstört.

Die Welt ist noch nicht reif für solche Special Effects.

Armer Marlowe.

Er muss es trotzdem ertragen.

Wenn’s losgeht, verkriecht er sich hinter dem Schlagzeug, wo ein paar seiner Decken liegen.

Dennoch muss er einiges mitmachen, wenn die Verwandlung beginnt und kurz darauf eine stinkwütende Bestie zu rasen anfängt und sich knurrend gegen den Stahl stemmt.

Zum Glück ist Marlowe clever.

Kommt erst wieder hervor, wenn alles vorbei ist.

Wenn ich nackt auf dem kalten, fest verschraubten Metallboden zu mir komme und den Geschmack von Blut und Galle in meinem Mund habe, der sich obendrein anfühlt, als hätte man mir alle Zähne gezogen und die Zunge abgeschnitten.

Es tut mir unendlich leid für Marlowe.

Aber ich brauche ihn.

Auch jetzt sind es vor allem Marlowes raue Zunge und der Hundesabber, die mich zurück in die Wirklichkeit bringen.

Dead Crows Gegenwart kann man ja nicht Wirklichkeit nennen.

Aufstehen kostet eine Menge Überwindung.

»Ah, fuck.«

Jeder Wirbel knackt.

Marlowe weicht nicht von meiner Seite, was zur Folge hat, dass ich dauernd über ihn stolpre.

Ich sag kein Wort.

Hab nicht das Recht dazu.

Schlüpfe nur in meine Shorts und die alten, ausgetretenen Badelatschen.

»Komm, Kumpel. Zeit, nach Hause zu gehen.«

Ich sperre den Kellerraum ab und schleppe mich durch den dunklen, unverputzten Gang zum Fahrstuhl, Marlowe nach wie vor als treuen Wingman an meiner Seite.

Ich drücke den Knopf, stütze mich an der Backsteinwand ab und warte, bis es rumpelt und die Türen aufgleiten.

Auch heute ist der Aufzug leer.

Wen wundert’s.

Es ist erst kurz nach vier.

Die Metalltüren schließen sich, und ich versuche, nicht an den Käfig zu denken, während ich den Knopf für mein Stockwerk anvisiere und beim zweiten Mal auch tatsächlich erwische.

Wir setzen uns in Bewegung.

Allerdings nur kurz.

Der Fahrstuhl hält mit einem Ruck, und die Türen gleiten früher auf, als sie das sollten.

Mr. und Mrs. Fosco mustern mich von oben bis unten, wobei Mrs. Fosco klar die Erkundung des Südpols als ihre Aufgabe betrachtet.

»Morgen«, nuschle ich und trete zur Seite, um den beiden Platz zu machen.

Marlowe wedelt mit dem Schwanz, als das Rentner-Pärchen eintritt und wir uns wieder nach oben bewegen.

Das Schweigen ist ziemlich unbehaglich.

»Sie sind früh unterwegs«, bemerkt Mrs. Fosco schließlich, und das macht es nicht wirklich besser.

»Dasselbe wollte ich gerade zu Ihnen sagen«, erwidere ich und bemühe mich, so etwas wie ein Lächeln zustande zu kriegen.

»Wir kommen aus dem Krankenhaus«, verrät mir Mrs. Fosco in vertraulichem Tonfall. Sie ignoriert das Schnauben ihres beleibten Gatten und ergänzt: »Charles dachte mal wieder, dass er einen Herzinfarkt hat.«

»Und?«

»Nur Blähungen«, ätzt Mrs. Fosco. »Wie immer.«

Ihr Mann murmelt düster vor sich hin.

Mrs. Fosco ignoriert ihn weiterhin mit mehr als fünfunddreißig Jahren Ehe-Erfahrung.

»Und Sie?«, fragt sie mich dafür.

»Wäsche«, sage ich, ohne zu zögern.

Die Foscos wissen, womit ich mein Geld verdiene und was für Arbeitszeiten der Türsteher-Job mit sich bringt.

»Und wieso machen Sie Ihre Wäsche nackt?«, fragt Mr. Fosco nun allerdings knurrig.

Macht er nur, um von seinen Blähungen abzulenken.

Und weil seine Frau auf meinen Schritt starrt.

»Er kann es sich leisten, Charles«, sagt seine Frau, und ich muss gestehen, dass mir das im Grunde genauso missfällt wie ihrem Mann.

Mr. Fosco durchbohrt mein Sixpack mit Blicken.

Ich zucke mit den trainierten Schultern.

»So ein Spinner hat mir auf die Klamotten gekotzt, als ich ihn aus dem Club geworfen hab. Ich wollte nicht erst in meine Wohnung. Also bin ich direkt in den Waschraum gegangen.«

Mr. Foscos Augen verengen sich zu Schlitzen.

»Und der Hund?«

Der Aufzug hält.

Die Türen gleiten auf.

Ich begegne Mr. Foscos Blick.

»Ich hoffe, Sie kriegen das mit den Blähungen in den Griff, Charlie«, sage ich und gehe zu meiner Wohnungstür.

Die Blicke der Foscos brennen ein Loch in meinen Rücken.

Und meinen Hintern.

Dann steigen sie ebenfalls aus dem Aufzug und gehen zu ihrer Wohnung ein paar Türen weiter.

Puh.

Geschafft.

Wieso ich in einem Mietshaus lebe und all die Risiken in Kauf nehme, die das Zusammenleben mit zwei Dutzend Parteien für mich zweifellos birgt – und umgekehrt?

Einfache Antwort, ausnahmsweise.

Weil es mir hilft.

Mehr, als ein Einsiedlerdasein das täte.

Erstens hab ich nicht die Kohle, um mir ein abgelegenes Häuschen zu kaufen, und von Nächten im Freien hab ich nach all den Jahren ohne Zuhause für den Rest meines Lebens genug.

Zweitens ist die Verantwortung gegenüber meinen trotz allem eher auf Anonymität und Oberflächlichkeit bedachten Mitmenschen ein Ansporn, mich am Riemen zu reißen.

Die Dinge nicht schleifen zu lassen.

Dead Crows Rat zu befolgen und dem Wolf jeden Tag von Neuem zu zeigen, wer in unserem Rudel das Sagen hat.

Marlowe bellt mich an.

Sagt mir, wer in meinem anderen Rudel das Sagen hat.

Und dass es Zeit für sein Frühstück ist.

Nachdem ich Marlowe von seinem Vollmond-Halsband befreit und die Heizungen in der Wohnung aufgedreht habe, kriegt mein vierbeiniger Mitbewohner also als Erstes sein Futter.

Viel Fleisch, wenig Flocken.

Hat er sich verdient.

Während Marlowe sich glücklich über den Inhalt seines Napfes hermacht, geistere ich wie ein Phantom durch die Zimmer und versuche, mich zu akklimatisieren.

Nach einer Vollmondnacht habe ich stets das Gefühl, Wochen fort gewesen zu sein.

Auf meiner Mailbox warten allerdings auch genügend Nachrichten, um diesen Eindruck zu erwecken.

Sie sind alle von Abby.

Ich höre sie mir nicht an.

Diesmal war unser Streit besonders heftig.

Das könnte es endgültig gewesen sein.

Ich seufze.

Der Vollmond macht mich nicht vernünftiger, und ich bin es schon lange leid, immer denselben Song zu hören.

Manchmal denke ich zurück und sehe nur Streitereien als denkwürdige Stationen unserer »Beziehung«, gestreckt mit ein bisschen Sex und gemeinsamen Spaziergängen mit Marlowe.

»Cheryl hat dich gesehen«, sagte Abby gestern vorwurfsvoll und verletzt. »Sie sagt, du hast mit irgendeiner Club-Schlampe geflirtet.«

»Das ist mein Job«, habe ich ruhig erwidert.

Richtig besonnen.

Hat Abby nicht die Bohne interessiert.

»Dein Job ist es, irgendwelche Schlampen anzugraben?«, keifte Abby sofort.

In solchen Momenten sehe ich nicht viel von der Frau, in die ich mich beim Junggesellinnenabschied ihrer Freundin Candice im Club verguckt hab.

»Ich bin Chef der Security, wie du dich vielleicht erinnerst. Gäste sind Kunden. Wenn ein Mädchen ein Problem hat, kümmere ich mich darum. Dass ich freundlich zu ihr bin, ist Teil des Jobs, mehr nicht.«

»Ein Mädchen«, äffte Abby mich nach. »Du Scheißkerl!«

»Was? Weil ich mit anderen Frauen rede? Ja, ich bin schon ein echter Hurensohn. Hoffentlich wird sie nicht schwanger.«

Am Abend vor meiner Nacht im Käfig zu streiten, ist echt keine gute Idee.

Hätte rechtzeitig die Notbremse ziehen sollen.

Schließlich war klar, wohin das führen würde.

Der Krach war fast eine exakte Kopie des Streits vor ein paar Wochen, als ich Abby in einem Anflug entwaffnend dummer Ehrlichkeit erzählt habe, dass ich mal was mit Marcy hatte, die eben noch immer als Barkeeperin im Club arbeitet und die ich daher so gut wie jeden Abend sehe.

»Du Scheißkerl«, zischte Abby auch diesmal wieder hasserfüllt, und ich konnte geradewegs dabei zusehen, wie ihr persönlicher Wolf aus ihr herausbrach.

Was folgte, waren Gebrüll und Gekreische und Geheule.

Ich ging, bevor sie sich in der Küche zu den Steakmessern vorgearbeitet hatte oder die Nachbarn die Cops riefen.

Stand mit meinen düsteren Gedanken vor Abbys Wohnungstür und hörte ihr Schluchzen auf der anderen Seite.

Fühlte mich wie der letzte Drecksack, obwohl ich ja nichts gemacht hatte.

Scheiße.

Ich seufze erneut.

Das ist echt nicht gut gelaufen.

Ich lasse mich aufs Sofa fallen, schalte Fernseher und Festplatten-Recorder ein und schaue mir die aufgezeichnete Folge The Glades von gestern Abend an.

Meine Gedanken kreisen jedoch nach wie vor mehr um den Streit mit Abby als um Jims neuesten Fall in der Serie.

Am Ende gebe ich dem Drang nach und höre doch Abbys Nachrichten auf der Mailbox ab.

Wenn ich gehofft habe, dass nach der dreizehnten Nachricht, die vornehmlich aus Schluchzern und Schimpfnamen besteht, der große Schwenk zum Happy End kommt, hab ich mich getäuscht.

Auch die letzte Nachricht stellt kein versöhnliches Ende in Aussicht.

Ich schalte TV und Handy aus und gehe bedrückt ins dunkle Schlafzimmer.

Während draußen der nächste nasskalte Tag über Seattle hereinbricht und die feucht glänzende Dämmerung die nasse Nacht verscheucht, lasse ich mich ins Bett fallen.

Meine übliche Schlafenszeit.

Trotzdem habe ich das Gefühl, dass mir der Wolf etwas gestohlen hat.

Keine Nacht.

Sondern etwas viel Wertvolleres.

*

Ich verschlafe den ganzen Tag.

Marlowe ist schon total aufgekratzt, als ich aus dem Schlafzimmer komme, und so gehen wir als Erstes nach unten und machen einen ausgedehnten Spaziergang.

Tut uns beiden gut.

Die Nähe zum Vollmond macht sich dadurch bemerkbar, dass meine ohnehin feinen Sinne noch reizbarer sind als sonst.

Krieg die volle Dröhnung ab.

Abgase.

Gullys.

Fast Food.

Pizzeria.

Fischrestaurant.

Chinese.

Parfüm.

Deo.

Schweiß.

Die Liste der großstädtischen Unannehmlichkeiten für empfindliche Nasen ist lang.

Das merke ich auch, als ich nach unserer Runde in den Keller gehe und mit einer Schaufel die Sauerei beseitige, die Marlowe und der Wolf vergangene Nacht angerichtet haben.

»Schon okay, Kumpel«, sage ich zu Marlowe, der mir einen verschämten Blick zuwirft. »Ist meine Schuld.«

Ich leere den stinkenden Inhalt des Eimers in einen Müllbeutel und stopfe ihn in einen der Container hinter dem Haus.

Was?

Dachtet ihr, dass ich euch die nicht ganz so glamourösen Seiten des Werwolf-Jetset-Lebens verschweige?

Keine Chance.

Was gut genug für mich ist, ist auch gut genug für euch.

Gewöhnt euch dran.

*

»Heute hast du frei, Kumpel«, sage ich zu Marlowe, der auf dem Bett liegt und mir dabei zusieht, wie ich mich anziehe, nachdem ich frisch geduscht aus dem Bad gekommen bin.

Draußen flimmern die Lichter eines regnerischen Abends.

Die Space Needle deutet wieder mal auf Regenwolken.

Ich hab den ganzen Tag geschlafen, fühle mich aber, als wäre ich seit einer Woche auf den Beinen.

Nicht allein wegen der Nacht im Käfig.

Hauptsächlich wegen der Sache mit Abby.

Treibt mich ganz schön um.

Anrufen will ich sie trotzdem nicht.

Ich weiß, dass ich sie ungeachtet der Endgültigkeit in ihren Nachrichten anrufen sollte.

Dass sie vermutlich genau darauf wartet.

Aber ich tu’s nicht.

Weil ich wütend bin.

Und weil ich mutlos bin.

Denn insgeheim glaube ich sogar, dass der Bruch nicht mehr zu kitten ist.

Dass Abby schon mit mir abgeschlossen hat.

Oder ich mit ihr.

Das auf meiner Mailbox klingt jedenfalls schwer danach.

Nicht nach Rosen und schon gar nicht nach Ringen.

Nur nach Regen.

Weshalb ich mein Handy mit Verachtung strafe und nicht mal in meine Jackentasche stecke, als ich mich bereit mache, trotz meines zweiten freien Abends in Folge in den Club zu gehen, um den Kopf klar zu kriegen.

Was mir an einer Bar besser gelingt als hier allein zu Hause, wie ich mir gern einrede.

»Was willst du heute sehen?«, frage ich Marlowe, während ich die Manschetten meines schwarzen Hemds zuknöpfe.

Mein Spiegelbild fährt sich noch mal durchs Haar.

Nach einer Vollmondnacht ist es kaum zu bändigen.

Ein genauso hoffnungsloser Fall wie der Bartschatten, den ich ums Verrecken nicht von meinen Wangen geschabt kriege.

Jedes Mal dasselbe.

»Wieder SpongeBob?«

Marlowe antwortet mit einem Bellen.

Er kennt das Spiel inzwischen.

Hab den Verdacht, dass er nur mir zuliebe mitmacht.

»Sorry, Kumpel, Scooby-Doo läuft zurzeit nicht.«

Noch ein Bellen.

»Ich weiß, ich versteh’s auch nicht …«

Ich schalte den Fernseher ein, schraube die Lautstärke runter und werfe die Fernbedienung achtlos aufs Sofa.

Marlowe lässt sich auf der Couch nieder.

»Hast du’s bequem?«

Marlowe hechelt seine Zustimmung.

»Du bist der Beste. Sei artig, Kumpel.«

Ich kraule Marlowe zwischen den Ohren und schaue eine Weile dumpf auf den Fernseher, bevor ich mich losreiße und die Wohnung verlasse.

*

Unten vor dem Haus treffe ich auf Bartholomäus, den Chihuahua von Mrs. Summers, der stinkreichen Witwe mit einem Fimmel für Pelze, die das Penthouse über unser aller Köpfe bewohnt.

Sie hält bereits die Tür eines mit laufendem Motor wartenden Taxis auf.

»Komm, Bartholomäus!«, ruft sie streng, aber der neurotische kleine Kläffer denkt nicht dran.

Baut sich vor mir auf und bellt mich wie wild an.

Ganz schön mutig für so ein kleines, zitterndes Ding mit pelzgesäumtem Jäckchen, das in seinen schlimmsten Albträumen im Park von einem Eichhörnchen besprungen wird.

Dem Wolf, der noch nahe an der Oberfläche herumschleicht, schmeckt das aufsässige Verhalten des Zwergs gar nicht.

Ein Knurren, und der Köter rennt jaulend zu seinem Frauchen und springt mit einem Satz ins Taxi.

Mrs. Summers wirft mir einen vernichtenden Blick zu, ehe sie in den Wagen steigt.

Dessen Rückleuchten glühen wie Wolfsaugen.

Ich verscheuche den Gedanken und gehe in die entgegengesetzte Richtung davon.

Die Dunkelheit riecht nach noch mehr Regen.

*

Marcy stellt ein Bier vor mir auf den Tresen.

»Ärger?«, fragt sie nur ein klein wenig gehässig.

Ich schaue sie nicht an und widme mich der Flasche.

»Wie kommst du drauf?«, frage ich nach dem ersten Schluck gelassen zurück.

Marcy fährt sich durch die blonde Mähne.

»Na ja. Du kommst an deinem freien Abend her. Und du hast dein Streitgesicht aufgesetzt.«

»Ich hab kein Streitgesicht«, widerspreche ich, aber Marcy lacht nur, und ich weiß, dass sie recht hat.

Weiß genau, welchen Gesichtsausdruck sie meint.

Ist echt mies, dass ausgerechnet eine Ex von mir Dienst am Tresen schiebt, wenn ich herkomme, um mich wegen meiner Freundin-Schrägstrich-Neu-Ex zu betrinken.

Und dann auch noch eine verdammt scharfe Ex.

Schwarze Hose, dunkelgrünes Spaghettiträger-Top.

Betont ihre Augen.

Und auch alles andere.

Beim zweiten Bier grüble ich bereits höchst philosophisch darüber nach, wieso die Namen meiner letzten vier Flammen allesamt auf ein Y endeten.

Nancy.

Sandy.

Marcy.

Abby.

Ich beginne, ein Muster zu erkennen.

Noch zwei oder drei Bier, und ich hab die Sache mit dem Weltfrieden ausgeknobelt.

Marcy dagegen beginnt, mich zu nerven.

»Was hat deine Professorin denn gemacht?«

»Dozentin«, sage ich automatisch. »Sie ist Dozentin. Keine Professorin. Noch nicht.«

»Uh. Entschuldige.«

Marcy grinst zufrieden vor sich hin.

Dann fragt sie erstaunlich aufrichtig:

»Ist sie den Ärger wert?«

»Ich weiß es nicht«, antworte ich genauso aufrichtig.

Marcys Finger berühren flüchtig meine Hand neben der Bierflasche, ehe sie von einem Typen fortgerufen wird, der an die Bar tritt und eine Runde für sich und seine Kanzleikumpels am Billardtisch bestellen will.

Ich betrachte stirnrunzelnd meine Hand.

Was war das denn?

Das mit Marcy und mir, das war gut, solange es lief, aber seither haben wir nur miteinander gesprochen, wenn es auf beruflicher Ebene irgendeinen Grund gab, aus dem das unumgänglich war.

Das gerade eben …

Fühlte sich eigenartig normal und vertraut an.

Geradezu angenehm.

Fast so, als hätte es das Fremdgehen, die Lügen und den ganzen Mist zwischen uns nicht gegeben.

Ich denke gerade darüber nach, ob es so etwas wie eine unerschütterliche Chemie zwischen zwei Menschen gibt, als eine vertraute Stimme neben mir ertönt.

»Denk nicht mal dran, Kid«, warnt mich Dead Crow, der plötzlich neben mir auf dem Barhocker sitzt und meine Gedanken wie ein offenes Buch liest.

Ich zucke mit den Schultern und nehme einen Schluck Bier.

»Woran?«, frage ich ihn unschuldig.

»Denk nicht mal dran«, wiederholt Dead Crow nur stoisch.

*

Ich bin bei meiner fünften oder sechsten Flasche, als ich einen Duft in die Nase kriege, der mich von Marcys dezent parfümiertem Dekolleté ablenkt, über das ich die letzte Dreiviertelstunde angestrengt nachgegrübelt habe.