Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Die Erlebnisse des Hermann Weber

- Sprache: Deutsch

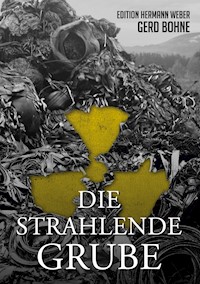

Was haben die westeuropäischen Produzenten von Gummireifen mit dem Bau der sowjetischen Atombombe zu tun? Eine absurde Verbindung? Mitnichten! Der Recyclingfachmann Hermann Weber und seine Partnerin Rosa Cigara erleben wie dramatisch die ökologischen Folgen der atomaren Hochrüstung bis heute und in unserer Nachbarschaft sind. Die bisher nur historischen Recherchen des Paares erreichen eine gefährliche, aktuelle Dimension. Geschäftsinteressen der internationalen Müllmafia werden enthüllt. Alte, sehr bedrohliche Bekannte aus den vorherigen Bänden der Reihe um Hermann Weber tauchen wieder auf.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 300

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„Wenn irgendwo ein Loch ist, dann schmeißen wir auch was rein!“

(Zitat eines Entsorgers)

Dieses Buch widme ich den Hunderttausenden, wenn nicht Millionen von Menschen, deren Gesundheit und Wohlergehen durch Atombombentests der Atommächte in Mitleidenschaft gezogen wurde und die an den Folgen der Tests über Generationen weiterhin leiden werden.

Ich widme es besonders den Menschen in den Uranbergbaugebieten in der ehemaligen Tschechoslowakei und der ehemaligen DDR, die die Folgen der Uranerzgewinnung für den Bau der sowjetischen Atombombe bis heute auszuhalten haben.

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Was bisher geschah

15.10.2008 Mong Cai, mittags

16.10.2008 Hanoi

16.11.2008 Dresden

Vorher:

11.09.2008 Ho-Chi-Minh-City, Südvietnam

12.09.2008 Hanoi, Fahrt nach Mong Cai

Vorher:

25.02.2007 Möckern vormittags

09.08.2007 Burg bei Magdeburg, Gerichtszentrum

13.10.2007 Möckern, nachmittags

14.10.2007 Magdeburg, Autohof Börde, vormittags

15.10.2007 Möckern, morgens

16.10.2007 Königslutter, Autohof, mittags

16.10.2007 Möckern, nachmittags

01.08.2008 Autobahn 38, Parkplatz Goldene Aue

02.08.2008 Halle/Saale, Zollhof

02.08.2008 Prag Bubenec, Villa Slansky, vormittags

02.08.2008 Liebenberg nördlich von Berlin

04.08.2008 Prag Bubenec, Villa Slansky, vormittags

04.08.2008 Möckern, früher Nachmittag

04.08.2008 Möckern, Deponie, nachmittags

06.08.2008 Möckern, Deponie, nachmittags

08.08.2008 Möckern, Deponie

09.08.2008 Helmstedt, früher Morgen

10.08.2008 Magdeburg, Rechtsmedizin

12.08.2008 Möckern

10.04.2009 Prag, Vinohradsky, vormittags

12.04.2009 Mydlovary, Südböhmen

17.07.2009 Prag, Vinohradsky, abends

19.07.2009 Jáchymov

22.07.2009 Prag, Umweltministerium, vormittags

22.07.2009 Prag, früher Abend

24.07.2009 Prag, Café Slavia

Vorher:

November 1989, Moskau und März 1990, Arneburg

24.07.2009 Prag, Café Slavia, vormittags

26.07.2009, Hannover, Café Mezzo, später Vormittag

02.08.2009 Stendal, Landgericht, vormittags

05.08.2009 Hannover, Café Mezzo, vormittags

10.08.2009 Mydlovary/Südböhmen

11.08.2009 Budweis, vormittags

13.08.2009 Prag, Café Slavia

14.08.2009 Chomotov

14.08.2009 Ústí nad Labem, nachmittags

02.09.2009 Prag, Bubenec

07.09.2009 Burgdorf bei Hannover

10.09.2009 Braunschweig, Helenenstraße

28.09.2009 Prag, Umweltministerium

10.10.2009 Prag, Wallenstein-Park

Epilog

Personen- und Ortsregister

Personen der Zeitgeschichte

Geografie

Danksagung

Literaturhinweise

Prolog

Semipalatinsk und Nowaja Semlja – Orte der Verdammten

Am 29. August 1949 wurde die Welt aus den Angeln gehoben. An diesem Tag im Hochsommer startete die Sowjetunion den ersten erfolgreichen überirdischen Test einer neu entwickelten, eigenen Atombombe. Die Wissenschaftlergruppe um Igor Kurtschatow hatte allen Grund, mit bestem georgischem Sekt darauf anzustoßen. Auch deutsche Atomwissenschaftler, die der Sowjetunion beim Bau der Bombe tatkräftig geholfen hatten, waren dabei. Klaus Fuchs, der deutsche Atomphysiker, der in den USA maßgeblich an der ersten Plutoniumbombe, „Fat Man“, mitgebaut hatte, stieß an seinem Wohnort in Großbritannien auf diesen Erfolg an, hatte er doch über Jahre geheimste Informationen aus dem amerikanisch-britischen Atomwaffenprogramm an die Sowjets geliefert.

Für die Welt war es ein bedeutsamer Tag, denn seitdem existiert die Balance of Power, das Gleichgewicht des Schreckens, bis heute. Für den Ort in der weiten kasachischen Steppe jedoch begann mit diesem Tag eine Zeit des Leidens. Mehrere hundert Tests wurden hier in den folgenden vierzig Jahren durchgeführt, davon über hundertzwanzig oberirdisch, ohne dass die Kontrolle über einen nuklearen Fallout sichergestellt war. Mehrere tausend Quadratkilometer wurden nachhaltig kontaminiert. Die Strahlenbelastung für Böden und Grundwasser wurde bis heute nicht untersucht, doch die Bevölkerung leidet seit mehreren Generationen unter den Folgen der erhöhten Radioaktivität. Das spaltbare Material für die Bomben der Sowjetunion am Beginn der atomaren Rüstung stammte aus den Uranminen im Erzgebirge in der DDR und der Tschechoslowakei.

Aber nicht nur in der kasachischen Steppe, sondern auch auf der im Nordpolarmeer gelegenen Insel Nowaja Semlja wurden hunderte Atomtests durchgeführt. Der atomare Müll wurde anschließend vor Ort oder im ewigen Eis der Kara-See verbuddelt oder versenkt und sich selbst überlassen. Jetzt, durch den Klimawandel, verschwindet das Eis jedoch zusehends und gibt die atomare Altlast frei.

Auch die westlichen Atommächte testeten ihre Waffen nicht minder unverantwortlich: in den Weiten des Pazifiks auf dem Bikini-Atoll und in der amerikanischen Wüste von New Mexico und Nevada. Ebenso wie in Russland wurde der Atommüll ins Meer gekippt oder sich selbst überlassen.

Leider ist diese erschreckende Aufzählung bei Weitem nicht vollständig. Obwohl oberirdische Tests „nur“ bis Mitte der Sechzigerjahre die Regel waren, erfolgten die Atomtests der Franzosen auf dem Muroroa-Atoll in der Südsee beispielsweise noch bis weit in die Neunzigerjahre hinein.

Am 29. August 1991 wurde das Atomtestgelände in Semipalatinsk offiziell geschlossen, seitdem wird dieser Tag weltweit als „Internationaler Tag gegen Atomtests“ begangen.

Im Dezember 1957 gab es Gerüchte über einen Atomunfall im sibirischen Tscheljabinsk. Die Sowjetunion dementierte energisch und machte die westlichen Geheimdienste, insbesondere die amerikanische CIA, für die Gerüchte verantwortlich. In ihrer Analyse der Geschehnisse kam die CIA zu dem Ergebnis, dass dort hunderte von Quadratkilometern verseucht worden seien. Ganze Dörfer und Städte seien von der Landkarte verschwunden und tausende Menschen bei der Explosion ums Leben gekommen. Abertausende hätten an den Spätfolgen der Verstrahlung durch Strontium 90 und Cäsium 137 gelitten oder seien ebenfalls daran gestorben.

In den folgenden Jahrzehnten gab es vielfältige Versuche, Klarheit in der Gerüchteküche zu schaffen, aber der militärisch-atomare Komplex der sowjetischen und jetzt russischen Atomwirtschaft mauert bis heute. Währenddessen lagern die atomaren Massenvernichtungswaffen in den Arsenalen der Atommächte und sind jederzeit einsatzbereit.

Was bisher geschah

Der Recyclingunternehmer Hermann Weber und Rosa Cigara, eine tschechische Rechtsanwältin mit portugiesischen Wurzeln, lernen sich auf einer internationalen Konferenz der EU im nordschwedischen Lulea kennen. Beide verbindet ein besonderes Interesse für die Vergangenheit: Hermann recherchiert aus Neugier als „Hobbyhistoriker“ im Umfeld des verurteilten Kriegsverbrechers SS-Obersturmbannführer Herbert Kappler, der in den Siebzigerjahren unter mysteriösen Umständen aus italienischer Haft verschwand. Rosa wiederum ist auf Spurensuche in ihrer Familiengeschichte, da ihre Großeltern in Portugal während des Zweiten Weltkriegs durch einen deutschen Denunzianten unendliches Leid erfuhren.

Ihre beiden Recherchelinien kreuzen sich beim ehemaligen SS-Obersturmführer Rudolf Rothgänger, der in der Gestapoleitstelle Prag sowohl im Umfeld der Flucht Kapplers als auch bei der Denunziation von Rosas Großvater eine unrühmliche Rolle spielte. Rosa und Hermann finden heraus, dass Rothgänger eine Schlüsselfigur in der Gestapoleitstelle war, denn zu seinen Aufgaben gehörte die Vorbereitung und Organisation des sogenannten Adlerfluges, der Unterstützung beim Untertauchen wichtiger SS-Offiziere nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands. Die Namen der Überlebensträger, so der Nazijargon für diese Leute, gingen über seinen Schreibtisch.

Aufgerüttelt durch diese Entdeckung führen Rosa und Hermann ihre Recherchen gemeinsam fort und lernen dabei die Braunschweigerin Edda Meyers kennen, die auf der Suche nach Informationen über ihren vermissten Vater, den ehemaligen SS-Obersturmbannführer Fritz Meyers, ist. Er soll nach Kriegsende in einem Gefangenenlager der Amerikaner verschwunden sein. Also dehnen Hermann und Rosa ihre Recherche auf Meyers aus und entdecken, dass sein Wohnort von Fahndungsbehörden der DDR und Tschechiens in der Bundesrepublik verortet wurde. Den Krieg sowie die Gefangenschaft überstand er lebend. In einem Militärarchiv in Belgrad finden sie heraus, dass Meyers unter falschem Namen in der Bundesrepublik ein neues Leben begonnen hat.

Diese Informationen teilt Hermann Edda mit, die erschreckt feststellt, dass ihr Vater nicht nur überlebt, sondern sich sogar in der gleichen Stadt wie sie, in Braunschweig, eine neue Existenz aufgebaut hat. Edda beschließt, die neue Familie ihres Vaters aufzusuchen. Doch wenige Tage, nachdem Edda die Adresse besucht hat, verschwindet sie spurlos. Das Netzwerk neuer und alter SS-Kameraden hat offensichtlich funktioniert und neugierige Nachfragen im Keim erstickt.

Hermann und Rosa entdecken indes in einem Münchener Archiv eine Verbindung zwischen dem Fall Herbert Kappler und dem italienischen Mafiaclan der Familie Calabresi. Die Calabresis sind gefährlich und haben es gar nicht gern, wenn ihnen jemand zu nahekommt. Rosa und Hermann werden unmittelbar bedroht und entgehen nur knapp einem Angriff auf ihr Leben. Allem Anschein nach haben sie schlafende Hunde geweckt, denn zwei Jahre zuvor war es auf einem ganz anderen Schauplatz ebenfalls zu Turbulenzen gekommen, in die die Calabresis verwickelt waren: Im Grenzgebiet zwischen Tschechien und Deutschland wurde Anfang August 2005 an der Elbe eine Wasserleiche entdeckt. Durch die Kooperation zwischen deutscher und tschechischer Polizei wurde ihre Identität bald festgestellt. Es handelte sich um den in Ústí nad Labem, dem früheren Aussig, gemeldeten deutschen Staatsbürger Egon Watepfuhl. Der Leichenfund wurde zur Sensation, als man in der Kleidung des Toten eine Brosche entdeckte, die dem Besitz der Geliebten des italienischen Diktators Benito Mussolini, Claretta Petacci, zugeordnet werden konnte. Ihr Schmuck war zum Kriegsende im April 1945 spurlos verschwunden.

Der Tote, Egon Watepfuhl, betrieb zu Lebzeiten in Nordböhmen eine Beratungsfirma, die vorgab, Zugang zu internationalen Finanzplätzen zu haben und hilfesuchenden deutschen Firmen Kapital beschaffen zu können. Auch die Ziegelei des Unternehmers Gundolf Wernicke aus der Nähe von Magdeburg gehörte zu seinen Kunden. Im Verlauf des Kooperationsversuchs mit Watepfuhl wurde Wernicke übel mitgespielt und er geriet durch windige Tricks der vermeintlichen Partner Watepfuhls in größte Existenznot. Auch hier hatte der Clan der Calabresis, die nicht nur in Italien, sondern auch in Tschechien ihren eigenen, dunklen Geschäften nachgehen, seine Finger im Spiel. Aus diesem Grund nahm Oberkommissar Petros Papadopoulos, zuständig für die organisierte Kriminalität in Prag, die Ermittlungen auf und kam dem Clan der Calabresis gefährlich nahe. Leider scheiterte er bei seinem Vorgesetzten mit dem Versuch, ruhende Ermittlungen gegen den bereits polizeilich bekannten Clanboss Pavel Slansky offiziell wieder aufzunehmen. Also ermittelte Petros ohne Genehmigung der Polizeiführung, aber mit Unterstützung zweier Kollegen der Mordkommission aus Ústí nad Labem in dem Mordfall weiter. Doch die Calabresis verstehen keinen Spaß. Petros wurde Opfer eines Attentats, das er schwer verletzt überlebte, und wurde gegen seinen Protest in das vermeintlich ruhigere Umweltministerium versetzt. Slansky setzte sich unter dem Namen Riccardo Calabresi nach Italien ab, um Gras über die Sache wachsen zu lassen.

Jetzt, im Jahr 2007, kehrt der Kopf der italienischen Mafia in Tschechien in seine tschechische Heimat zurück. Slanskys Sehnsucht und die Sehnsucht seiner jungen, frisch angetrauten Ehefrau, ebenfalls Tschechin italienischen Ursprungs, wiegen schwerer als alle rationalen Gründe, in Italien zu bleiben. Im Vorfeld seiner Rückkehr wird eine Vereinbarung mit der Polizeiführung Tschechiens getroffen, die Fahndung nach Slansky auszusetzen. Im Gegenzug sagt Slansky zu, jegliche Bandenkriege auf Prags Straßen zu unterbinden, denn es liegt in seinem und im Interesse des Clans, dass die seit Jahrzehnten in ruhigen Bahnen verlaufenden Geschäfte mit der Staatsmacht fortgesetzt werden können. Zudem arbeitet er daran, seine geschäftlichen Aktivitäten in Deutschland auszudehnen, da die Familie ihm den Auftrag erteilt hat, die Geschäftsaktivitäten des Clans auf die lukrativen deutschen und internationalen Müllmärkte auszuweiten. Da kommt ihm ein erneuter und diesmal direkter Kontakt zu dem insolventen Ziegeleibesitzer Gundolf Wernicke gerade recht, denn: Alles hängt mit allem zusammen.

15.10.2008, Mong Cai, mittags

An diesem Tag im Oktober des Jahres 2008 herrschte in der kleinen, im Norden Vietnams an der Grenze zur Volksrepublik China gelegenen Stadt Mong Cai die übliche morgendliche Betriebsamkeit südostasiatischer Städte. Alle wollten ihre Geschäfte abwickeln, bevor die Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit Körper und Geist träge werden ließen.

Markthändler bauten ihre Stände auf, der stationäre Handel lüftete die typischen Rollläden vor den Schaufenstern und vielfältiges Hupen ertönte, während sich überall fliegende Händler mit ihrem Angebot zwischen Autos, den allgegenwärtigen Mopeds und Radfahrern durch Straßen und auf Gehwegen hindurchschlängelten; es war ein Treiben wie im Ameisenhaufen.

Das vietnamesische Mong Cai mit seinen einhunderttausend Einwohnern passte sich entlang des Flusslaufes des Ka Long der Kulturlandschaft gut an. Das elfmal größere Dongxing dagegen symbolisierte mit seinen wie Trutzburgen an den Fluss und auf die umliegenden Hügel gesetzten Hochhäusern den Machtwillen des chinesischen Nachbarn.

Seit einigen Jahrzehnten herrschte hier wie an den anderen fast eintausendvierhundert Kilometern gemeinsamer Grenze ein gedeihliches Miteinander. Geschäftstüchtiger, von staatlichen Autoritäten weitgehend ungestörter Handel über die Grenze hinweg beherrschte die Szenerie. Beide Seiten profitierten von der friedlichen Art der Koexistenz.

Auch am Rande der Stadt Mong Cai herrschte eifrige Betriebsamkeit, denn dort war in wenigen Wochen von fleißigen vietnamesischen Bauarbeitern ein kleiner Hafen in eine Brache gebuddelt worden, der mit einem Stichkanal mit dem Grenzfluss Ka Long verbunden war. Es war ein Becken von etwa fünfzig mal fünfzig Metern Größe, die Ränder mit Beton, Stahl und Spundwänden verstärkt. Diese Konstruktion ermöglichte es, dass LKW samt Seecontainern über eine lang gezogene Rampe zu dem kleinen Hafen fahren und dort entladen werden konnten.

Kurz vor dem Eintreffen eines Seecontainers näherten sich dann wie von Geisterhand gelenkt dutzende, etwa zehn Meter lange Nachen, die von einem Schipper zielsicher an die Entladestelle gesteuert wurden. Dort wiederum warteten mindestens ebenso viele Arbeiter, um in Windeseile in die geöffneten Container zu springen und die an der Kaimauer wartenden Nachen über ein Förderband blitzschnell zu beladen. Für den einzelnen Schipper dauerte dieser Prozess nur wenige Minuten. Er blieb an Bord seines Bootes, um die Beladung zu überwachen. Der geringe Tiefgang der Nachen erforderte ein gutes Fingerspitzengefühl, um das wackelige Boot auszutarieren, dennoch war seit Ewigkeiten kein Boot mehr gekentert. Sobald der Nachen die Ware aufgenommen hatte, durchquerte der Schipper den kleinen Stichkanal, reihte sich in den regen Verkehr auf dem Ka Long ein und fuhr seinem Ziel am chinesischen Flussufer entgegen.

Über all dem thronte in etwa dreihundert Metern Entfernung ein kleines Häuschen, vor dem ein gelangweilt dreinschauender Vietnamese als Aufseher in einem Liegestuhl saß und gelegentlich per Fernglas das Treiben am kleinen Hafen beobachtete.

An diesem Vormittag wurde die gewohnte Routine jedoch gestört. Irgendetwas war mit einem soeben entladenen Überseecontainer der Reederei Haitun nicht in Ordnung. Die Ladearbeiter standen in mehreren Gruppen vor der geöffneten Containerklappe. Vor dem Container waren die Hubwagen zu sehen, mit denen über eine Rampe gepresste Ballenware hatte entladen werden sollen. Man hielt sich die Hände vor die Nase und schien miteinander zu reden. Im ganzen Hafen ruhte in diesem Augenblick die Arbeit.

Der Aufseher Nguyen Thanh registrierte die seltsame Ruhe sofort. Er griff nach dem Fernglas und sah nun deutlich, wie ihn die Arbeiter heftig gestikulierend aufforderten, zu ihnen zu kommen. Der Aufseher machte sich sofort auf den Weg zum Ort des Geschehens, wo ihn der Vormann des Ladetrupps mit aufgeregten Armbewegungen empfing.

„Wir haben ein Problem“, sagte er, während er dem Aufseher ein Stück entgegenging, dann deutete er hinter sich auf die geöffnete Tür des Containers. „Der Container hat nicht nur Gummi geladen.“

Als er den fragenden Blick seines Vorgesetzten sah, fühlte sich der Vormann genötigt, zu erklären: „Wir waren schon fast mit der Entladung fertig“, berichtete er und wies auf die hinter ihm am Kai liegenden beladenen Boote, „aber …“

„Was aber?“ Thanh wurde ungeduldig.

„Wir haben einen Toten gefunden!“ Der Vorarbeiter machte eine kurze Pause und hielt sich wie zur Erklärung die Nase zu. „Es war ein bestialischer Gestank.“ Die Erinnerung daran löste einen Würgereiz in ihm aus. „Das Schlimmste dürfte aber überstanden sein. Wir haben sozusagen gelüftet.“

Der Aufseher nickte kurz, ging in Richtung der Containertür, griff nach einer der ihm von mehreren Arbeitern gleichzeitig gereichten Staubschutzmasken, band sie sich vor den Mund, setzte sich seinen Schutzhelm samt Stirnlampe auf und betrat den Innenraum der aus fernen Gefilden hier in Mong Cai angelandeten Metallbox.

Die Fracht war tatsächlich entladen. Nur am Ende des zwölf Meter langen Containers erfasste der Licht strahl der Stirnlampe einen quadratischen Kubus. Thanh schätzte routinemäßig die Maße ab. Ein Meter im Quadrat, zum Ballen gepresst und von Metalldraht fixiert.

„Typische Ware, effektive Nutzung des Stauraums im Container“, murmelte er und ging näher an das Objekt heran. Doch was er jetzt seitlich zwischen dem Drahtgeflecht aus dem Ballen herausragen sah, sprengte allerdings die Norm: eine menschliche Extremität, vermutlich ein Fuß.

Fliegen und Maden hatten ihr Werk an dem Körperteil schon beendet, Muskeln und Sehnen lagen frei. Man musste davon ausgehen, dass der Container eine wochenlange Reise durch unterschiedliche Klimazonen hinter sich hatte..

Was für eine unglaubliche Schweinerei das gewesen sein muss, als der Ballen samt Inhalt in seine Form gebracht wurde, schoss es Thanh durch den Kopf, und ausgerechnet bei mir muss diese Sauerei wieder auftauchen. Er schüttelte sich. Gleichzeitig begann er fieberhaft zu überlegen, wie er mit dem geringsten Aufwand aus dieser Nummer herauskommen konnte. Den Ballen einfach im Niemandsland zwischen Vietnam und China sich selbst zu überlassen, war angesichts der vielen Zeugen leider nicht mehr möglich.

„Soll der Boss die Entscheidung treffen“, sagte sich Thanh, wählte auf seinem Mobiltelefon dessen Nummer aus und rief seinen Chef an. In knappen Worten schilderte er ihm die Situation, ließ eine Suada von Flüchen über sich ergehen und führte im Anschluss den Befehl seines Bosses aus: Er informierte die örtliche Polizei. Man hatte entschieden, diesen Weg zu gehen, da der Container, so schnell es eben ging, aus dem kleinen Hafen verschwinden und wieder in den Kreislauf der globalisierten Warenströme eingereiht werden musste.

Der zuständige Amtsleiter der Polizeibehörde in Mong Cai telefonierte umgehend mit seinem Chef in Ha Long und verließ in Windeseile sein Büro, um den Container im Schutenhafen selbst in Augenschein zu nehmen. Auch der Polizeichef von Ha Long machte sich auf den Weg gen Norden, dabei hatte er verständlicherweise kein Auge für die weltberühmte Bucht, die seiner Stadt den Namen gegeben hatte.

16.10.2008, Hanoi

Die Amtsmühlen mahlten in Vietnam ähnlich konsequent wie in vielen anderen Ländern dieser Erde und so erreichte die Nachricht von der in einem Importcontainer gefundenen Leiche erst nach einem Umweg über die Hafen- und Provinzhauptstadt Hai Phong am nächsten Tag das Innenministerium in der Hauptstadt Hanoi. Von dort erging die Order an die lokalen Behörden, den Ballen zu öffnen, die sterblichen Überreste zu sichern und sie, soweit es noch ging, zu obduzieren, um die Identität der Leiche festzustellen.

In Fällen, in denen eine Verbindung zum Ausland erkennbar war, fiel die Zuständigkeit für die Ermittlung auf die Abteilung Internationale Beziehungen des vietnamesischen Innenministeriums. Die dort verantwortliche Referentin Pham Hien war froh, dass sie nicht operativ tätig werden müsste, denn der Gedanke an die maschinell komprimierte Leiche jagte ihr ein Schaudern über den Rücken. Stattdessen wartete sie auf Informationen aus den involvierten Behörden.

Im Hafen von Mong Cai nahmen indes die Dinge ihren Lauf. Man hatte den Ballen mit einem Hubwagen etwa fünfzig Meter von der Entladestelle entfernt an die Seite gezogen und der Container war, nachdem ausreichend Fotos von seinem Inneren und seiner Identifikationsnummer gemacht worden waren, samt Zugmaschine in Richtung Hai Phong entschwunden.

Mindestens sechs Polizisten standen jetzt um den Ballen herum, bis ein herbeieilender Hafenarbeiter einem von ihnen einen Seitenschneider übergab. Man durchschnitt den Metalldraht, danach wurde, so gut es ging, der verklebte Kautschuk Schicht um Schicht abgetragen, bis es ungefähr zehn Zentimeter oberhalb des immer noch aus dem Restballen heraus ragenden skelettierten Fußes einfach nicht mehr weiterging. Knochen, nicht identifizierbare Leichenteile und Kautschuk waren untrennbar und auf ewig miteinander verbunden.

Der Polizeichef von Ha Long stellte ebenso lapidar wie resignierend fest: „Dann wird der Klumpen eben, so, wie er ist, nach Hanoi gefahren. Sollen die Genossen sehen, wie sie weiterkommen. Unsere Mittel sind erschöpft.“

Es war für ihn oberstes Prinzip, dass alle Vorgänge im Hafen von Mong Cai möglichst unter dem Radar der Regierung in Hanoi und internationaler Kontrolle blieben. Das gleißende Licht der Öffentlichkeit vertrug sich nicht mit dem über Jahre gewachsenen vertrauensvollen und gedeihlichen gemeinsamen Wirken der Akteure im Schmuggelgeschäft dies- und jenseits der Grenze. Diesen Fall jedoch würde der Polizeichef nicht mehr deckeln können. Zu viele Zeugen, zu viel Öffentlichkeit, die Sache war mit dem üblichen Mittel der vertraulichen Absprache nicht mehr einzufangen.

Der Restklumpen samt gruseliger Beimischung wurde nun also in einem Transporter der vietnamesischen Polizei in die Hauptstadt Hanoi gebracht und auf Anweisung der Referentin Pham Hien zur gerichtsmedizinischen Untersuchung in der Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschule abgeliefert.

Der Leiter der Fakultät höchstpersönlich nahm die Obduktion der sterblichen Überreste vor. Es war ungewöhnlich, dass das Innenministerium höchstselbst in einen Fall eingriff. Daher erhielt Pham Hien den Obduktionsbericht samt Fotos persönlich aus der Hand des Professors.

„Das war eine wirklich außergewöhnliche Obduktion. Etwa Derartiges hatte ich in meiner langen beruflichen Laufbahn noch nicht auf dem Tisch!“ Der Professor schüttelte sich kaum merklich. „Abgesehen von dem linken Fuß, der seinen Weg aus dem Pressballen heraus gefunden hat, war kein Teil des Skeletts, kein Organ in seiner ursprünglichen Lage. Selbst die Bestimmung des Geschlechts war eine Wissenschaft für sich. Dazu kam, dass der Container, also der Fundort, sich über mehrere Wochen durch unterschiedliche Klimazonen bewegt haben könnte.“ Er zuckte bedauernd die Schultern. „An diesem Punkt endet meine medizinische Kompetenz. Jetzt sind die Kriminalisten gefragt.“

„Was haben Sie denn trotz der schwierigen Bedingungen herausfinden können, Herr Professor?“, hakte die Referentin nach.

„Wir haben es mit einer männlichen Leiche zu tun. Zwischen vierzig und sechzig Jahre alt. Anhand des definierbaren Knochenbaus gehen wir davon aus, dass der Tote etwa 175 bis 185 Zentimeter groß war. Die Extremitäten sind schwerst verletzt. Wir können uns nicht exakt festlegen, aber der Tod muss vor circa zwei Monaten eingetreten sein. Eine genauere Einschränkung ist nicht möglich, da wir nicht wissen, welchen Weg der Container bis nach Mong Cai genommen hat. Anhand des Fundortes in einem Überseecontainer der Reederei Haitun sollte der Weg der Leiche allerdings recht präzise nachzuvollziehen sein.“

„Ich danke Ihnen, Herr Professor.“ Pham Hien reichte ihm die Hand. „Jetzt beginnt unsere Routine. Ich werde mich bei Ihnen melden, falls sich noch Unklarheiten ergeben sollten.“

Nachdem der Mediziner den Raum verlassen hatte, griff Pham Hien sofort zum Telefon, kontaktierte den Leiter der Stadtpolizei Hanois und bat ihn um Abstellung von mindestens zwei Beamten, die kurzfristig die Herkunft des Containers der Reederei Haitun klären sollten.

Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten. Die Identifikationsnummer des Containers ermöglichte es, seinen Weg um den halben Erdball fast minutiös nachzuvollziehen. Auch in Vietnam bestand ein enger Draht zu den Reedereien, sodass die Kontrollsysteme über jeden weltweit in Bewegung befindlichen Container Auskunft geben konnten. Vor seinem Eintreffen per LKW in Mong Cai war die Metallbox demzufolge im Hafen von Hai Phong aus Hongkong kommend ungeöffnet umgeladen worden. Hongkong wiederum hatte er über Penang in Malaysia erreicht und Penang war von Hamburg aus angelaufen worden. Somit war für die Vietnamesin klar, dass der Container in Deutschland beladen worden war.

In enger Abstimmung mit ihren Vorgesetzten startete Referentin Pham Hien nunmehr die Routine internationaler Polizeiarbeit. Die internationalen Polizeibehörden wurden per elektronischer Meldung an Interpol über den Fund in Mong Cai informiert, Interpol aus Lyon meldete an Europol in Den Haag in den Niederlanden und die Information des deutschen BKA in Wiesbaden war damit reine Formsache.

So konnte rasch auch noch der Beladungsort des Containers bestimmt werden: Im Hafen von Riesa in Sachsen war er auf ein Binnenschiff geladen worden, um nach Hamburg transportiert zu werden. Zuvor hatte ihn ein LKW einer deutschen Spedition auf einer Verladestelle im kleinen Elbhafen abgeladen. Auf keiner der genannten Stationen war der versiegelte Container nachweisbar geöffnet worden, das konnte definitiv erst am Schutenhafen in Mong Cai nach langer Fahrt geschehen sein. Der Ballen mit den menschlichen Überresten musste seine Reise demzufolge im sächsischen Riesa angetreten haben.

16.11.2008, Dresden

Der Container in Mong Cai stand für ein internationales Delikt, das in die Zuständigkeit des Landeskriminalamtes fiel. Es dauerte nur kurze Zeit, bis Kriminalhauptkommissar Peter Schönfeld, Leiter des Dezernats 33 und der verantwortliche Beamte für grenzüberschreitende Kooperationen und Fahndungen, die Akte aus Vietnam mit den diversen Bearbeitungsvermerken der unterschiedlichen Behörden in den verschiedenen Ländern auf seinem Schreibtisch liegen hatte.

Schönfeld hatte zwar einschlägige Erfahrungen mit Fahndungen auch bei Mordfällen in Tschechien und Polen, doch dieser Fall eines mutmaßlichen Mord in Vietnam würde für ihn ein völlig neues Erlebnis sein. Eine schwerstkriminelle Straftat im Milieu der Vietnamesen, geschweige denn ein Mord, war ihm bisher noch nicht untergekommen. Diese Klientel klärte ihre Streitigkeiten in der Regel geräuschlos innerhalb ihrer eigenen Strukturen.

Zuerst rief Schönfeld seinen deutsch-vietnamesischen Mitarbeiter, den Kommissarsanwärter Tuan Oertel, Sprössling einer Großfamilie aus Südvietnam, die in den Siebzigerjahren als Boat People von Vietnam nach Deutschland gekommen war, zu sich. Seine Mutter hatte sich in einen deutschen Mann verliebt und war ihm ins thüringische Ronneberg gefolgt, wo er einen gut bezahlten Arbeitsplatz in einer Firma für Landschaftsgestaltung erhielt. Seine Mutter achtete jedoch darauf, mit ihrem Sohn Vietnamesisch zu reden, um einen Rest an heimatlicher Kultur bei ihm zu retten. Diese Sprachfähigkeit war neben einer soliden Schulausbildung bis zum Fachabitur Wirtschaft die Grundlage für seine erfolgreiche Aufnahme in den gehobenen Polizeidienst gewesen.

Tuan Ortels Kollegen wussten es schnell zu schätzen, in ihm einen zuverlässigen Ansprechpartner zu finden. Besonders für die Fälle, die die grenzüberschreitende Kleinkriminalität wie Zigarettenschmuggel, Schmuggel von gefälschter Markenware oder auch von Kleinmengen an Drogen im Grenzgebiet zu Tschechien betrafen. Auf der tschechischen Seite der Grenze konnte man auf den an jedem Grenzübergang angesiedelten Vietnamesenmärkten alles bekommen, was das Herz begehrte.

Der aktuelle Fall allerdings war völlig anders gelagert.

„Tuan, wir haben hier …“ Schönfeld schob die Akte über den Besprechungstisch zu seinem ihm gegenübersitzenden Kollegen rüber. „Ach, schau es dir mal an. Du bist am ehesten von allen aus dem Dezernat geeignet, diesen Fall zu bearbeiten. Du hast den besten Zugang zu den Fitschies.“

Tuan zuckte bei dem letzten Wort unmerklich zusammen. Er hasste diesen Begriff, mit dem in der ehemaligen DDR die vietnamesischen Vertragsarbeiter, die vermeintlichen sozialistischen Brüder, von den Ostdeutschen beleidigt worden waren. Diese Bezeichnung nun aber lange nach der sogenannten Wende aus dem Munde seines Vorgesetzten, eines Westdeutschen, zu hören, war eine neue Qualität.

Tuan ballte die Fäuste unter dem Tisch und versuchte, sich seine Empörung nicht anmerken zu lassen, denn er war von der Beurteilung Schönfelds abhängig, die über sein Wohl und Wehe im Polizeidienst entscheiden konnte.

Zum Glück für die beiden wurde Schönfeld durch einen Telefonanruf abgelenkt und so hatte Tuan Oertel die Gelegenheit, einerseits seinen Ärger über diesen Fauxpas des Vorgesetzten endgültig zu unterdrücken und andererseits einen ersten Blick in die Akte zu werfen.

Nachdem Schönfeld sein Telefongespräch beendet hatte, konzentrierte er sich wieder auf den Grund des Treffens mit seinem Untergebenen.

„Wie gesagt, bitte übernimm diesen Fall. Es sollte kein Problem sein, anhand der Nummer des Containers dessen Weg auch in Deutschland nachzuvollziehen. Wenn irgendwelche Probleme entstehen …“ Schönfeld tippte sich mit zwei Fingern an die rechte Schläfe und deutete so etwas wie einen Abschiedsgruß an. „Du weißt, wo ich zu finden bin.“

Der Kommissaranwärter war erstaunt, mit welcher Akribie die vietnamesische Polizei diesen aufsehenerregenden Todesfall dokumentiert hatte. Die auf Vietnamesisch verfassten Berichte verstand er ohne Probleme. Er sah sich die Fotos und die Analyse der Rechtsmedizin aus Hanoi an, suchte auf einer Karte die geografische Lage des ihm bisher völlig unbekannten Mong Cai und verfolgte auf einer Weltkarte die Route, die der Container ungeöffnet auf seinem langen Weg von Deutschland nach Vietnam genommen hatte.

Als er auf den Namen der Referentin aus dem vietnamesischen Innenministerium stieß, war er wie elektrisiert: Pham Hien. Sofort griff er zu seinem Telefon und rief seine Mutter in Hannover an.

Nach dem Austausch der üblichen Höflichkeiten zwischen Mutter und Sohn kam er schnell zur Sache: „Mama, sag mir bitte, weißt Du, ob wir noch Verwandtschaft in Hanoi haben?“

„Ja, die Familie meines Onkels, also deines Großonkels, lebt dort. Der Bruder Deines Großvaters ist Ende der Siebzigerjahre in den Norden gezogen. Warum willst Du das wissen?“

„Ich habe einen Fall aus Vietnam auf dem Tisch, der seinen Ursprung scheinbar in Sachsen hat. Mehr darf ich dir leider nicht sagen.“

Seine Mutter schwieg einen Moment, dann sagte sie: „Dieser Teil der Familie ist im Norden geblieben, weil zu meiner Zeit alle in irgendeiner Weise mit den Sicherheitsbehörden verbandelt waren und ein gutes Auskommen hatten. So was schafft Abhängigkeiten.“

Tuan überlegte einen Augenblick. Dann gab er sich einen Ruck.

„Sagt dir der Name Pham Hien etwas?“

„Und ob, mein lieber Sohn. Das ist deine Cousine, weitläufig zwar, aber doch Familie. Warum willst du das wissen?“

„Darf ich dir nicht sagen. Nur so viel: Vielleicht gibt es über meinen neuen Fall eine Art Familienzusammenführung.“

Tuans Mutter reagierte nicht, wie der Sohn erwartet hatte. Keine Spur von Freude oder gar Euphorie.

„Kümmere dich nicht um die Familie. Mach deine Arbeit!“, sagte sie schroff.

Tuan wollte kein Öl ins Feuer gießen und gab sich professionell. „Ich werde Kontakt zu ihr aufnehmen“, er machte eine kurze Pause, „nur dienstlich selbstverständlich, Mutter.“

Er merkte, dass seine letzte scherzhafte Anmerkung Sanftmut in der Mutter geweckt hatte. „Tuan, mein Sohn, halte mich, soweit es dir erlaubt ist, auf dem Laufenden.“

In den folgenden Wochen erhöhte sich die Intensität von Tuans Kontakten zu seiner Mutter, die sich häufiger als gewöhnlich bei ihm meldete. Wie beiläufig fragte sie schon nach wenigen Sätzen nach Neuigkeiten von der Verwandten aus Hanoi, doch Tuan musste sie wiederholt enttäuschen. Die vietnamesische Polizei und damit seine Cousine hatten ihre Arbeit routiniert erledigt, die verfügbaren Daten waren auf den internationalen Kanälen über Interpol ausgetauscht worden, und es gab keinen dienstlichen Grund mehr, den Kontakt zur Cousine am anderen Ende der Welt zu suchen.

Stattdessen durchforstete Tuan die Vermisstenlisten der Landeskriminalämter, suchte nach Verbindungen zur Ladestelle des Containers in Riesa, verfolgte anhand der Ladepapiere die Spur des geladenen Materials und stieß dabei auf den Entsorgungspark Gundolf Wernicke. Daher war es naheliegend, dass Tuan im nächsten Schritt eine Anfrage bei seinen Kollegen aus der Abteilung Umweltkriminalität startete. Nur wenig später erhielt er einen Rückruf seines Kollegen Rüdiger Roloff.

„Tuan, was hat dich denn geritten?“, fragte Roloff ein wenig spöttisch. „Willst du richtig Ärger haben?“

Der Deutsch-Vietnamese war sprachlos, doch sein Kollege fuhr bereits fort: „Komm mal in unsere Abteilung. Wir wollen dir was zeigen.“

Tuan willigte gerne ein und machte sich auf den Weg. In den folgenden zwei Stunden erhielt er einen ersten Einblick in die Strukturen des grenzüberschreitenden Geschäfts mit Abfall. Roloff legte großen Wert darauf, seinem Kollegen die Rolle zu beschreiben, die der Entsorgungspark seiner Meinung nach dabei eingenommen haben könnte.

„Leider können wir noch nichts beweisen, uns fehlt sozusagen der rauchende Colt.“

Er vergaß auch nicht zu erwähnen, dass es dort einen Eigentümerwechsel gegeben hatte, in dessen Folge Kreise der organisierten Kriminalität aus Tschechien und Italien darin verwickelt sein könnten. In den letzten Monaten sei der Name des Unternehmens immer wieder im Zusammenhang mit Anfragen zu grenzüberschreitenden Mülltransporten gefallen.

Roloff ergänzte noch:

„Wie gesagt, uns fehlt etwas Handfestes. Außerdem: In dieser Branche werden Leichen nicht gefunden, das ist absolut unüblich.“

Tuan nickte, er musste das Gehörte erst einmal sacken lassen und verabschiedete sich von den Kollegen.

Eine Stunde, nachdem er die Abteilung Umweltkriminalität verlassen hatte, rief er seinen Vorgesetzten an und bat um einen möglichst schnellen Besprechungstermin, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen. Er wurde ihm sofort gewährt und Peter Schönfeld hörte sich die Ausführungen seines Untergebenen konzentriert an.

„Jetzt beginnt die Kärrnerarbeit, lieber Kollege“, erklärte er, nachdem Tuan geendet hatte. „Wir haben zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, keine passenden Vermisstenmeldungen, aber“, er hielt kurz inne, „wir haben das genaue Ladedatum und den Ladeort. Und das ist eine ganze Menge.“

„Wenn die Unterlagen korrekt ausgefüllt wurden“, wandte Tuan ein.

Schönfeld nickte. „Deshalb fährst du auch erst einmal nach Riesa, nimmst die Dokumente mit und lässt dir den konkreten Ablauf der Beladung des Containers belegen.“

Der Deutsch-Vietnamese tat, wie ihm geheißen, und machte sich auf den Weg nach Riesa. Doch seine Zeugenbefragungen im Hafen liefen ins Leere. Es waren keine Auffälligkeiten zu auszumachen. Die Transportdokumente waren absolut in Ordnung und auch an der Ladestelle, an der die Leiche, vermutlich schon verpresst, in den Container verbracht worden sein musste, waren keinerlei sichtbare Spuren zu erkennen.

Vorher: 11.09.2008, Ho-Chi-Minh-City, Südvietnam

Einige Wochen vor dem Vorfall im Hafen von Mong Cai hatte sich der deutsche Recyclingunternehmer Hermann Weber auf die Langstrecke nach Vietnam gemacht. Er und seine Partnerin Rosa Cigara hatten sich viel zu lange mit privaten historischen Forschungsarbeiten beschäftigt und in diesen Monaten hatte Hermann sein Unternehmen sträflich vernachlässigt. Sein Brot-und-Butter-Geschäft und damit seine Existenzgrundlage war nämlich der Handel mit unvulkanisiertem Kautschuk und der musste dringend wieder aktiviert werden. Seine Recherchen mit Rosa waren leider nicht nur sehr zeitaufwendig gewesen, sie hatten im Laufe der Zeit auch eine Menge Geld verschlungen, das jetzt wieder verdient werden musste. Trotzdem mochte er natürlich keine Minute von der gemeinsamen Reise in die Vergangenheit mit all ihren persönlichen und historischen Verstrickungen missen.

Sein nächstes berufliches Ziel war nun also Vietnam, denn Hermanns Geschäftsprinzip besagte, nur mit Kunden Geschäfte zu machen, von deren technischen Möglichkeiten und Geschäftsgebaren er sich vor Ort selbst überzeugt hatte. Es waren zu viele windige Geschäftemacher und Hochstapler auf den internationalen Recyclingmärkten unterwegs, und ohne die persönliche Inaugenscheinnahme bestand immer das Risiko, in illegale Machenschaften verwickelt zu werden. Auf dem Markt war mittlerweile eine Tendenz klar zu erkennen: Große Spieler hatte es seit jeher gegeben, aber seit der Grenzöffnung zu den osteuropäischen Staaten waren internationale Akteure dazugekommen, die gegen jedwede Störung ihrer Geschäfte rigoros vorgingen. Daneben, so hörte man gerüchteweise, hätte auch die gefürchtete italienische Mafia und ihre Ableger ihre Finger im Spiel.

An diesem Morgen saß Hermann im pulsierenden und lauten Ho-Chi-Minh-City, dem früheren Saigon, an einem der wunderschönen Plätze im alten französischen Viertel gegenüber dem Dom. Die südostasiatische Metropole hatte ihn sofort in sich aufgesogen, auch wenn er sich angesichts der zahlreichen Filialen von McDonalds, Starbucks und Kentucky Fried Chicken fragte, wer eigentlich den Vietnamkrieg gewonnen hatte – die Vietnamesen oder doch die Amerikaner.

Ho-Chi-Minh-City war allerdings nur eine Zwischenstation auf seinem Weg in den Norden nach Hanoi, der Hauptstadt Vietnams. Dort würde er auf seine Partner treffen, die ihm eine spannende Fahrt an die vietnamesisch-chinesische Grenze angekündigt hatten, da er bei der Reiseplanung darum gebeten hatte, dass seine Partner ihm den Weg von hunderttausenden Tonnen Abfall, deklariert als vermeintlicher Sekundärrohstoff, in die Volksrepublik China zeigen mögen.

Aufgrund seiner Nähe zum Recyclingmarkt hatte Hermann Kenntnis über illegale Transportwege und wusste, dass trotz der geschlossenen Grenze zu China und den gesetzlichen Verboten des Müllimports in die Volksrepublik das Material in gigantischen Mengen bewegt wurde. Die Ausfuhrkontrolle in den Herkunftsländern versagte auf ganzer Linie. Es reichte ein ausgefülltes Formblatt, auf dem der Exporteur bestätigte, dass der Abfall im Zielland weiterbehandelt würde, und schon war alles klar. Förderlich war dabei die Tatsache, dass die Kontrollbehörden besonders in den ostdeutschen Bundesländern jahrelang der englischen Sprache nicht mächtig gewesen waren und keine zielgerichteten Plausibilitätsprüfungen von angeblichen Weiterverarbeitern in den Zielländern hatten durchführen können.

Diesem Risiko wollte sich Hermann nicht aussetzen. Heute reichte ein des Englischen mächtiger Praktikant in einer der Kontrollbehörden, um das ganze Kartenhaus zusammenbrechen und den Schwindel mit angeblichen Wiederverarbeitern in Asien auffliegen zu lassen. Tausende von Containern mit Zielort Hongkong schwammen derzeit auf den Weltmeeren, auf den Weg gebracht von Geschäftemachern, denen klar war, dass in Hongkong keineswegs eine Aufbereitung des Abfalls erfolgen, sondern die Container dort nur umgeladen würden, um auf illegalen Schmugglerpfaden nach China transportiert zu werden.

Die Reise in die Schmugglerhochburg Mong Cai direkt an der Grenze zwischen der Sozialistischen Republik Vietnam und der Volksrepublik China würde demzufolge nicht unbedingt risikolos sein, das war Hermann bewusst. Seine Anwesenheit würde dort sofort registriert werden. Aber es interessierte ihn nun mal brennend, wie die Abwicklung großer Mengen von Schmuggelgut an diesem Flaschenhals zwischen Vietnam und China funktionierte.

Am späten Nachmittag holten ihn seine Partner in Hanoi vom Flughafen ab, sie hatten ihm ein kleines und sehr gemütliches Hotel in der Altstadt organisiert. Schon bei seinen ersten Besuchen in Hanoi hatte Hermann sich in die vietnamesische Hauptstadt verliebt. Das französische, koloniale Flair hatte sich auf wundersame Weise in den Straßen erhalten und das Leben hier lief entspannt und längst nicht so hektisch wie im globalisierten Ho-Chi-Minh-City im Süden.

Zu seiner Erleichterung hörte Hermann beim abendlichen Meeting mit Phuc Bao, dem Geschäftsführer seines Partnerunternehmens, dass für die Fahrt an die Grenze eine deutschsprachige Begleitung für ihn organisiert worden sei. Einer seiner Mitarbeiter habe mehrere Jahre in Deutschland verbracht und freue sich darauf, seine Sprachkenntnisse wieder einmal anwenden zu können. Am nächsten Morgen solle es in aller Herrgottsfrühe losgehen. Die Fahrt würde ungefähr sechs bis acht Stunden in Anspruch nehmen, davon mindestens zwei Stunden, um sich durch den morgendlichen Berufsverkehr mit seinen hunderttausenden von Mopeds aus der Innenstadt Hanois herauszuwinden. Hermann bedankte sich froh und sah dem Ausflug gespannt entgegen.

12.09.2008, Hanoi, Fahrt nach Mong Cai

Der nächste Morgen brachte eine Überraschung. Phuc stellte seinen deutschsprechenden Mitarbeiter vor und Hermann musste schon sehr genau hinhören, um die Begrüßung durch den Vietnamesen mit Namen Bu Thang zu verstehen.

Phuc lachte. „Wir nennen ihn ‚den Deutschen‘.“ Er gab Bu Thang einen aufmunternden Klaps auf die Schulter und ergänzte mit scherzhaft erhobenem Zeigefinger: „Pass gut auf meinen Freund Hermann auf. Wir möchten noch gute Geschäfte miteinander machen.“