15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

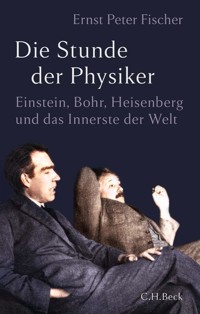

In den 1920er Jahren schlug die Stunde der Physiker: Ernst Peter Fischer, Autor des Bestsellers «Die andere Bildung», erzählt so anekdotenreich wie wissenschaftlich anschaulich und versiert vom großen Jahrzehnt der Physik zwischen 1922 und 1932, von seinen genialen Protagonisten und den ungeheuren Folgen, die die völlig neue und auf den ersten Blick verrückte Theorie der Atome und der Materie mit sich bringen sollte. In den 1920er Jahren schlug die Stunde der Physiker: Sie machten sich auf den Weg zu den Atomen im Innersten der Welt. Dabei sahen sie sich gezwungen, das gewohnte Weltbild vollkommen aufzugeben. Zu den Pionieren der neuen Physik gehörten die Freunde Max Planck und Albert Einstein, die in den 1920er Jahren in Berlin lebten. Zu ihnen gesellten sich weitere Ausnahme-Physiker: Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Paul Dirac. Insbesondere Heisenberg agierte als ungeheuer kreativer Kopf, dem unentwegt verrückte physikalische Ideen in den Sinn kamen, die in vielen Fällen von Pauli gnadenlos zerfetzt wurden. Die schließlich ausgearbeitete Form der Wissenschaft feiert seitdem unter der Bezeichnung «Quantenmechanik» Triumphe. Ihr Clou sind nicht nur die elektronischen Geräte mit ihren grandiosen kommunikativen Möglichkeiten, die wir heute so selbstverständlich nutzen. Ihr Clou ist auch ein völlig verändertes Bild von der Welt hinter den Dingen: Es gibt nur Bewegung, im Wirklichen genauso wie im Wissen und Denken. Und überall hält die Energie mit ihren Wandlungsmöglichkeiten das Geschehen in Gang.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Ernst Peter Fischer

Die Stunde der Physiker

Einstein, Bohr, Heisenberg und das Innerste der Welt 1922–1932

C.H.Beck

Zum Buch

«Selten, vielleicht noch nie in der Geistesgeschichte, haben so wenige Menschen so viel in so kurzer Zeit erreicht.» – Victor Weisskopf

In den 1920er Jahren schlug die Stunde der Physiker: Ernst Peter Fischer, Autor des Bestsellers «Die andere Bildung», erzählt so anekdotenreich wie wissenschaftlich anschaulich und versiert vom großen Jahrzehnt der Physik zwischen 1922 und 1932, von seinen genialen Protagonisten und den ungeheuren Folgen, die der damals vollzogene Wandel mit sich bringen sollte.

Zu den Pionieren der neuen Physik gehörten die Freunde Max Planck und Albert Einstein, die in den 1920er Jahren in Berlin lebten. Zu ihnen gesellten sich weitere Ausnahme-Physiker: Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Paul Dirac. Insbesondere Heisenberg agierte als ungeheuer kreativer Kopf, dem unentwegt verrückte physikalische Ideen in den Sinn kamen, die in vielen Fällen von Pauli gnadenlos zerfetzt wurden. Die schließlich ausgearbeitete Form der Wissenschaft feiert seitdem unter der Bezeichnung «Quantenmechanik» Triumphe. Ihr Clou sind nicht nur die elektronischen Geräte mit ihren grandiosen kommunikativen Möglichkeiten, die wir heute so selbstverständlich nutzen. Ihr Clou ist auch ein völlig verändertes Bild von der Welt hinter den Dingen: Es gibt nur Bewegung, im Wirklichen genauso wie im Wissen und Denken. Und überall hält die Energie mit ihren Wandlungsmöglichkeiten das Geschehen in Gang.

Über den Autor

Ernst Peter Fischer ist Physiker und lehrte als Professor an den Universitäten Konstanz und Heidelberg Wissenschaftsgeschichte. In seinem eindrucksvollen Œuvre fand das Werk Die andere Bildung (2001) größte Beachtung und wurde zu einem wahren Wissenschaftsbestseller. Im Verlag C.H.Beck ist von ihm lieferbar: Das wichtigste Wissen. Vom Urknall bis heute (2020).

Inhalt

Zur Vorsicht – Die Revolutionen der Romantik und der Quantenmechanik

Schockierte und bewegliche Europäer

Das Meer der Möglichkeiten

Von der Klassik zur Romantik

Quantensprünge

Die zweigeteilte Welt und das neue Atom

Gruppenbild mit Dame – Die Solvay-Konferenz von 1927

Die Solvay-Konferenzen

Zu den Sachen selbst

Die Unbestimmtheit

Giganten im Dialog

Zehn Schritte durch die Zeit

1: Weltstars in Berlin (1900–1919)

Energie und Entropie

Atomistik oder Atommystik?

Ein Akt der Verzweiflung

Hoffen auf das Absolute

Das Quantum der Wirkung

Plancks zweite Entdeckung

Gleichungen für die Energie

Zwei Freunde

Auf schwankendem Boden

Ein schweres Schicksal

2: Frühling in Kopenhagen (1912–1920)

Mit Gewehrkugeln auf Zeitungen schießen

Eine Anmerkung zum Fortschritt der Wissenschaft

Der gute Mensch aus Kopenhagen

Das schizophrene Atommodell

Das romantische Modell

Kunst und Wissenschaft

Das Periodensystem der Elemente

Quantenzahlen

Eine Werkstätte

3:Zwei Wunderknaben in München (1920/21)

Das Wunderkind aus Wien

Der zweite Wunderknabe

Mit dem Herzen verstehen

Ein Erlebnis

Unruhig und unverständlich

Halbe Quantenzahlen

Heisenbergs Modell

Ins Dasein treten

Zum ersten Mal in Göttingen

Unempfindlich, unanschaulich, unsinnig

4: Festspiele mit Folgen (1922–1924)

Die Bohr-Festspiele

Hürden auf dem Weg nach Kopenhagen

Zum ersten Mal am Blegdamsvej

5: Zweideutigkeiten (1923/24)

«Klassisch nicht beschreibbar»

Das Pauli-Prinzip

Der Pauli-Effekt

Ein Brief aus Indien

Bosonen und Fermionen

Noch eine Zweiteilung

Der Doppelspalt

Etwas Drittes zum Doppelspalt

6: Zur Schönheit in der Nacht (1925)

Die Nacht auf Helgoland

Das mystische Erlebnis

Das Feuer des Heraklit

Zur Methode der Wissenschaft

Matrizen und imaginäre Dimensionen

Imaginäre Zahlen

Die Vorstellung des Quanteneis

7: Ferien in Arosa (1926/27)

Wellenmechanik

Wellenfunktionen

Die Zeit des Imaginären

Wahrscheinlichkeiten

8: Das Ringen im Norden (1927/28)

Die Unbestimmtheit

Ärger mit Bohr

Die Kopenhagener Deutung

Komplementarität oder Die Lektion der Atome

Spielen mit Gott

9: Zwei seltsame Herren (1928/29)

«Der seltsamste Mensch»

Die Transformation

«Die Prinzipien der Quantenmechanik»

Die Löcher im See

Zwei merkwürdige Zahlen

Der Professor

Der träumende Physiker

10: Faust in Kopenhagen (1932)

«Faust – Eine Historie»

Der Weg in die Großforschung

Nachleben 1: Die schlimmen Jahre: Der Verlust der Unschuld und der Sprache

Das zerplatzte Uran

«In der Sache J. Robert Oppenheimer»

Der Verlust einer Sprache

Etwas mehr zu den Neutronen

Nachleben 2: Die Verschränkung und ein Kinderspiel

Schrödingers Katze

Ein Quantenkinderspiel

Rechnen mit Verschränkung

Nachleben 3: Molekularbiologie im Informationszeitalter

Die genetische Information

Der Weg in die Informationsgesellschaft

It from Bit?

Epilog: Der beleidigte gesunde Menschenverstand

Wissenschaft und Religion

Das Verschwinden der Atome

Atome als Symbole

Anhang

Literatur

Vorsätze

Zur Vorsicht

Gruppenbild mit Dame

Teil 1 – Zehn Schritte durch die Zeit

Kapitel 1 – Weltstars in Berlin (1900–1919)

Kapitel 2 – Frühling in Kopenhagen

Kapitel 3 – Zwei Wunderknaben in München

Kapitel 4 – Festspiele mit Folgen

Kapitel 5 – Zweideutigkeiten

Kapitel 6 – Zur Schönheit in der Nacht

Kapitel 7 – Ferien in Arosa

Kapitel 8 – Das Ringen im Norden

Kapitel 9 – Zwei seltsame Herren

Kapitel 10 – Faust in Kopenhagen

Nachleben 1

Nachleben 2

Nachleben 3

Epilog

Kurzbiographien

Glossar

Chronik

Danksagung

Bildnachweis

Personenregister

Für Peter von Matt, der das Licht der Physik im Schein der Literatur erkennt

«Alles, was ich tue und denke, ist nur Probestück des mir Möglichen. Mein Mögliches verlässt mich nie.»

Paul Valéry, Monsieur Teste (1927)

«Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, …dann muss es auch Möglichkeitssinn geben. …Gott macht die Welt und denkt dabei, es könnte ebenso gut anders sein.»

Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, geschrieben in den 1920er Jahren

Zur Vorsicht

Die Revolutionen der Romantik und der Quantenmechanik

«Die wichtigste Grundannahme früherer Jahrhunderte ist die, dass es eine bestimmte Natur und Struktur der Dinge gebe, eine rerum natura. Aus der Sicht der Romantiker beruht dies auf einem tiefen Missverständnis. …

Es muss Platz zum Handeln geben. Das Potentielle ist wirklicher als das Konkrete.»

Isaiah Berlin, Die Wurzeln der Romantik

«Die heutige Wissenschaft ist an die Stelle gelangt, wo sie den von Aristoteles begonnenen Weg [das Mögliche zu erfassen], weitergehen kann. … Die nicht mehr klassische Naturwissenschaft [ist] zum ersten Mal eine wahre Theorie des Werdens.»

Wolfgang Pauli 1953 in einem Brief an C.G. Jung

In den 1920er Jahren machten sich Physikerinnen und Physiker auf den Weg zu den Atomen im Innersten der Welt. Um auf ihm voranzukommen und ihr Ziel im Auge zu behalten, mussten sie mutig und unerschrocken vorwärtsgehen und viele ungewöhnliche Entscheidungen treffen. Sie sahen sich gezwungen, ihr Verständnis des Wirklichen dramatisch umzugestalten und ihr gewohntes Weltbild vollkommen aufzugeben, ohne zu ahnen, welch ungeheure Folgen der von ihnen vollzogene Wandel langfristig sowohl für das Leben von Einzelnen als auch für das Überleben von Gesellschaften mit sich bringen sollte. Zu den Pionieren der erneuerten Physik gehörten die persönlichen und wissenschaftlichen Freunde Max Planck und Albert Einstein, die in den 1920er Jahren in Berlin lebten und dort zu ihrer großen Verwirrung zur Kenntnis nehmen mussten, dass die seit Jahrhunderten gefeierte Physik der alltäglichen Phänomene sie schnurstracks in die Irre führte, sobald sie versuchten, mit ihr die Atome, das von ihnen ausgestrahlte Licht und seine Energie zu verstehen. Einstein, Planck und die anderen fanden sich plötzlich und unerwartet in einer verrückten Situation wieder, in der sich viele Gewissheiten auflösten:

Während im 19. Jahrhundert noch stolz verkündet worden war, dass sich die Physik und die von ihr gelieferten Erklärungen der Bewegungen von Körpern am Himmel und auf Erden und damit die theoretische Erfassung der den Menschen vor Augen liegenden Welt ihrer Vollendung zu nähern schien, ließ das mit diesen Vorgaben errichtete und ehrfurchtgebietende Haus der Physik im frühen 20. Jahrhundert massive Risse in seinen Mauern erkennen. Der Boden, auf den man es gestellt hatte, begann zu schwanken, was bald dazu führte, dass die vertraute Mechanik des Alltags durch eine völlig neue und verrückte Theorie der Atome und der Materie erst ergänzt und dann ersetzt werden musste. Die schließlich in den 1920er Jahren ausgearbeitete Form der Wissenschaft feiert seitdem unter der Bezeichnung «Quantenmechanik» nicht nur erstaunliche wissenschaftliche Triumphe. Mit ihr als Grundlage können Menschen zudem eine Fülle von elektronischen Geräten aus Transistoren und Chips zusammensetzen und mit all ihren kommunikativen Möglichkeiten auf den Markt bringen, die das soziale Leben vollkommen verändern und einen beträchtlichen Anteil der Weltwirtschaftsleistung ausmachen. Doch bei aller Begeisterung für diese grandiose neue Physik mit ihren ungeheuren ökonomischen Folgen – über ihrer strahlenden Welt liegt unübersehbar ein philosophischer Schatten. Denn so paradox dies auch klingen mag: Während alle wissenschaftlichen Berechnungen zuverlässig die Ergebnisse sämtlicher Experimente präzise vorhersagen und die mit ihrer Hilfe konstruierten technischen Produkte wie iPhones prächtig funktionieren und sich noch besser verkaufen, bleiben die Ideen und Theorien der Quantenwelt selbst so unbegreiflich wie am ersten Tag ihres Erscheinens. Das Geheimnisvolle der Natur und der Dinge hat mit den neuen Einsichten der Wissenschaft nur zugenommen. Die Physik sorgt für eine Verzauberung der Welt sowohl durch ihre Erklärungen als auch durch die Produkte, die dank technischer Triumphe wie Magie wirken und wie von Zauberhand funktionieren.

Schockierte und bewegliche Europäer

Als die Physiker bemerkten, dass ein umfassendes Verständnis der atomaren Sphäre neben dem Finden von Naturgesetzen für diesen Weltinnenraum nach ungewohnten metaphysischen Überlegungen verlangte, meinten einige von ihren, die Theoretische Physik (mit großem T), die sie gerade erfunden hatten und entwickeln wollten, als Fortsetzung der Philosophie mit den Mitteln der Mathematik bezeichnen zu können. Die Sprache der Mathematik muss tatsächlich verwenden, wer das Verhalten von Atomen und noch kleineren Gebilden vorhersagen und für technische Anwendungen in den Griff bekommen möchte, und ihre schönsten Wendungen werden in diesem Buch aufgegriffen und angesprochen, weil sich mit ihrer Hilfe etwas Eigentümliches zeigen lässt, über das es sich wahrlich zu wundern lohnt. Gemeint ist die Tatsache, dass die Beschreibung der atomaren Sphäre nur mit Größen gelingt, die nicht aus dieser Welt sind und deshalb imaginär heißen. Die Realität im Innersten der Dinge erschließt sich mit mathematischen Symbolen, die es nur im Denken gibt und nirgendwo in der äußeren Wirklichkeit ihre Entsprechung finden. Großzügig ausgedrückt, erzwingt die Physik der Atome die Einbeziehung einer jenseitigen Welt oder von Transzendenz, auch wenn man so etwas eher im Bereich des Religiösen erwartet. Aber ein Wunder bleibt es trotzdem, und in diesem Buch wird erzählt, wie der Weg zu den Atomen durch solch eine unerwartete Grenzüberschreitung gefunden werden konnte. So kann auch verständlich werden, warum die Schöpfer der neuen Physik höchst emotional reagierten und sich verzweifelt und schockiert zeigten, als die Erklärungen der Natur immer geheimnisvoller wurden.

Zu der in den 1920er Jahren vorgeschlagenen und immer verrückter werdenden Theorie der Atome haben vor allem Wissenschaftler aus europäischen Ländern wie Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Holland, Italien, Österreich und Russland beigetragen, die sich ungehindert miteinander austauschen konnten, bis die Naziherrschaft nicht nur dieser Kultur ein abruptes und schlimmes Ende setzte. Solange die Physiker selbst und ihre Ideen noch frei zirkulieren konnten, lieferten sie mit der Quantentheorie ein Beispiel für die schöne historische These, dass sich weitreichende und große Fortschritte von Kulturen einem internationalen Austausch verdanken, wie er in diesem konkreten Fall der Atomphysik auf besondere Weise von Kopenhagen aus gepflegt wurde, wo die Erzählung auch ihren dramatischen Abschluss findet, als dort 1932 eine historische Faust-Parodie aufgeführt wurde, um Goethe an seinem hundertsten Todestag zu ehren.

Das Meer der Möglichkeiten

Das Buch beschreibt, wie die Physiker im 20. Jahrhundert nicht zögerten, ihren Alltagsbereich zu verlassen und in das geheimnisumwitterte Innerste der materiellen Welt vorzudringen. Sie gerieten dabei in das Meer der Möglichkeiten hinein, für das die wirbelnden Atome dort sorgen. Wie sich zeigte, stellen sie und die zu ihnen gehörenden Elementarteilchen wie die Elektronen keine gewöhnlichen Körper oder Objekte mehr dar, wie sie Menschen im Alltag begegnen und die dabei als Kügelchen in die Hand genommen und beschaut werden können. Atome und ihre Teile – die elementaren Teilchen – bilden weniger ein Ensemble aus festen realen Dingen und mehr eine Sphäre aus dynamischen Möglichkeiten. Atome enthalten das Potential, die Erscheinungen des Wirklichen – die Phänomene – hervorzubringen und somit werden zu lassen, und zwar unentwegt. In ihrem Innersten zeigt sich die Welt vor allem als wirksame Energie voller Wandlungskünste, und das Ganze zeigt sich als Werden, das ebenso wenig an ein Ende kommen wird wie das Werden des Wissen, das sich dabei entwickelt. Alles ist im Fluss, wie bereits in der Antike spekuliert wurde und wie die Physik jetzt zeigen und mit ihren Mitteln genauer verfolgen kann. Es gibt nur Bewegung, im Wirklichen und im Wissen und Denken der Welt. Und überall hält die Energie mit ihren Wendefähigkeiten und Wandlungsmöglichkeiten das Geschehen in Gang.

Von der Klassik zur Romantik

Um die radikale Erneuerung der Naturbeschreibung im 20. Jahrhundert mit und von Atomen durch eine historische Einordnung verstehen und kulturphilosophisch einbetten zu können, versucht die hier präsentierte Darstellung sich bei einer anderen und älteren Revolution der Geistesgeschichte zu bedienen, die als Romantik berühmt geworden ist. Dies mag beim ersten Lesen überraschend klingen, wenn man bei diesem Begriff eher an märchenhaftes Geschehen mit himmelblauem Klingklang denkt und sich stirnrunzelnd fragt, was so eine Schwärmerei mit rationaler Physik zu tun haben kann. Die Anleihe wird besser verständlich, wenn man sich zum einen daran erinnert, dass der revolutionären Epoche mit dem Namen Romantik im 18. Jahrhundert das gefeierte Zeitalter der Aufklärung mit ihrer Vernunft ebenso eindrucksvoll vorausgegangen war wie der modernen Quantenmechanik die ebenfalls gefeierte Klassische Physik des 19. Jahrhunderts mit ihrem Verstand. In beiden Fällen wurden überzeugende, auf mathematische Sicherheit angelegte, mit der Rationalität begründete und als abgeschlossen angekündigte Welterklärungen aufgegeben und durch irrational wirkende, von wahrscheinlich eintretenden Möglichkeiten handelnde, mit kreativen Elementen bestückte und durchgehend offenbleibende Denkweisen ersetzt. In beiden Fällen kam es wahrhaftig zu zwei tiefgreifenden Revolutionen des Verstehens, die in der Romantik das Bild vom Menschen mit seinem kreativen Handeln betrafen und in der Quantenphysik das Bild der Welt mit ihrem gestalthaften Werden umfassend und nachhaltig veränderten.

Beide Umwälzungen stellen als Revolutionen der abendländischen Kultur einen dramatischen Wandel des menschlichen Denkens dar, und das jeweils dazugehörige geistige Geschehen lässt sich besser verstehen, wenn beide Umbrüche gemeinsam in den historischen Blick genommen werden. Dabei kann etwas über die Möglichkeiten oder Chancen von Akteuren in Wissenschaft und Kunst gelernt werden, der Wirklichkeit bei ihren Erkundigungen ganz nahe zu kommen oder sogar der Wahrheit gegenüberzutreten, um mit den dabei sich öffnenden Blicken die Welt in ihrem Innersten erst zu erspähen, sich dann nähernd auf sie einzulassen und schließlich mit ihr zu versöhnen, wie man emphatisch und optimistisch formulieren könnte.

Die Romantik und die Quantenmechanik lassen sich – dies zum Zweiten – vordergründig auch deshalb zum besseren Verständnis der physikalischen Entwicklung heranziehen, weil im politischen und sozialen Hintergrund der zwei kulturellen Revolutionen jeweils äußerst dramatische politische und soziale Ereignisse ablaufen – die Französische Revolution von 1789 im Fall der Romantik,[1] deren große Zeit zwischen 1770 und 1830 angesiedelt werden kann, und die Unruhen nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik im Falle der Quantenmechanik, deren ungewöhnlich folgenreiche Formulierung in den 1920er Jahren gelingt, also in den Goldenen Zwanzigern, den Roaring Twenties, wie Kulturhistoriker diese bewegte Zeit enormer künstlerischer Kreativität bezeichnen, als sich die Welt «am Nullpunkt des Sinns» befand und von ihm aus einen neuen Aufbruch wagte.

Quantensprünge

Wenn man in aller Kürze ausdrücken will, was der Quantenmechanik ihren Namen und ihre Besonderheit gibt, kann man sagen, dass sie dem Geschehen auf der atomaren Bühne diskrete Quantensprünge[2] zugesteht (Abb. 1). Dabei gelingt es paradoxerweise genau diesem Riss im Innersten der Welt, den Atomen nach außen ihre Stabilität zu verleihen. Vor und nach den Quantensprüngen liegt ihr Zustand fest, und nichts ändert sich daran, solange diese diskreten Veränderungen unterbleiben. Es ist und bleibt verrückt und klingt auf jeden Fall paradox, aber die Stabilität der Welt entsteht aus der Möglichkeit von Sprüngen in ihrem Innersten, solange sie verhindert werden. Und da ist noch mehr. Denn zu den plötzlichen Übergängen von Atomen mit Energiefreigaben, die in der Alltagssprache mit einem längst populären Wort als Quantensprünge auftauchen, kommt es unvermeidlich dann, wenn ein Beobachter sich dem Objekt seiner Begierde zuwendet, um durch eine Messung seinen Zustand zu bestimmen – oder ihn festzustellen, wenn man diesen Ausdruck im Wortsinn versteht, eben als fest stellen (getrennt geschrieben). Solche informativen Kontakte und ihre dazugehörige Wechselwirkung zwischen einem Menschen und seinem oder ihrem Gegenstand setzten diskrete Quanten mit ihrer Energie in Bewegung, wodurch das untersuchte Phänomen seinen (bislang unbeobachteten) Zustand ändert und einen neuen annimmt, nämlich den, den eine durchgeführte Messung als ihr Ergebnis anzeigt. Die Quantenmechanik trägt diesem Wandeln und Werden und dem dazugehörigen energetischen Geschehen Rechnung, indem ihre Gesetze oder Gleichungen nicht mehr beschreiben, wie die Natur ist, sondern angeben, wie die Natur wird, wenn Menschen auf sie zugreifen, sie sich zurechtlegen und bei den Atomen nachfragen, was oder wie sie sind und sich wandeln können. Atome sind, wie sie geworden ist, nicht zuletzt durch menschliches Zugreifen.

Abb. 1: Ein QuantensprungWenn sich im Alltag Zustände plötzlich ändern und etwa eine Lampe eingeschaltet wird, steigt die Helligkeit in dem beleuchteten Zimmer kontinuierlich an, auch wenn es nicht so aussieht. Man kann die Änderung der Lichtintensität zeichnen, ohne den Stift absetzen zu müssen (a). Das geht bei einem Quantensprung nicht mehr (b). Ein Atom geht dabei diskret von einem Zustand in einen anderen über, und bei diesem Wechsel ändert sich seine Energie. Ein Quantensprung kann nicht als durchgezogene Linie gezeichnet werden. Die Natur erlaubt den Atomen diskrete Sprünge und hält sie dadurch stabil. Wenn sie ihre Gestalt sprunghaft ändern, kommt die Energie frei, die der Welt unter anderem ihr Licht bringt.

Das neugierige Subjekt kann dabei entscheiden, ob er oder sie vom Licht wissen will, wie groß seine Wellenlänge ist oder an welchem Ort sich die Teilchen befinden, die seine Energie tragen. Im Rahmen der Quantenmechanik bekommen Menschen, die das sich ausbreitende Licht beobachten, die Chance, zwischen zwei Möglichkeiten zu wählen, von denen eine geopfert werden muss, während die andere aktuell eintritt. Auf diese Weise greifen Menschen bei ihrem wissenschaftlichen Vorgehen in die Welt ein, und sie müssen sie deshalb mit einer Art von Schnitt unvermeidlich aufteilen. Die Physik kennt diese Situation konkret als die Dualität von Welle und Teilchen, als eine Dichotomie oder Dopplung, die sich nicht nur beim Licht, sondern auch bei den Elektronen zeigt, die trotz ihrer Masse neben der zuerst erkannten Teilchen ebenfalls eine Wellennatur aufweisen. Nebenbei gesagt, hat das Physikerinnen und Physikern überhaupt die Möglichkeit beschert, nicht nur Licht-, sondern auch die Elektronenmikroskope zu konstruieren, mit denen seit dem 20. Jahrhundert die Struktur der Materie in immer besseren Bildern erkundet werden kann.

Die zweigeteilte Welt und das neue Atom

Zweiteilungen gehören von Anfang an zur Wissenschaft, die in klassischen Zeiten ein Ich kannte, das als Subjekt vor ein Objekt der Welt trat. Ihm konnte es dann als Gegenstand wortwörtlich gegenüberstehen, um es aus dieser Position heraus mit einer Beschreibung zu erfassen, in der das Ich selbst nicht vorkam. Diese gewohnte Welt ohne ein Ich[3] muss mit der Quantenmechanik und ihren Sprüngen aufgegeben werden. Neben der oben genannten Dualität muss sie zusätzlich noch die Spaltung der forschenden Persönlichkeit zulassen, die dadurch zustande kommt, dass sie ihre Experimente nur in der Sprache des Alltags (in den Begriffen der klassischen Physik) beschreiben kann, während sie zugleich weiß, dass sich Quantenphänomene solch einer Darstellung letztlich entziehen. Aber dies liefert keinen Grund zur Sorge, denn wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man nicht schweigen, auch wenn der schwierige Philosoph Ludwig Wittgenstein dies in dem letzten Satz seines legendären Tractatus logico-philosophicus verkündet hat, der 1921 erschienen ist. Man kann nämlich von den offenen Möglichkeiten im Inneren der Welt erzählen.[4]

Mit der Quantenmechanik und ihrer eigentümlichen Zweiheit tritt neben dem Trennenden zugleich auch eine neue Einheit auf, nämlich die aus Welt und Ich, die man ruhig als das neue und jetzt wahrlich unteilbare Atom verstehen sollte, in dem sich die Welt als ein Ganzes zeigt, zu dem auch ihre Bewohner zählen. Diese Überwindung der herkömmlichen Trennung von Subjekt und Objekt hat der Philosoph Martin Heidegger in den 1950er Jahren in seiner eigenwilligen Sprache als «Entbergung ihrer ontologischen Verschränkung» bezeichnet, wobei er in dieser Charakterisierung einen beim ersten Lesen eher harmlos klingenden Ausdruck – den der Verschränkung – einsetzt. Die Physiker benutzen ihn seit der Mitte der 1930er Jahre, um eine erstaunlich dynamische Ganzheit im Meer der Möglichkeiten zu benennen, das die Atome bilden und in dem sie sich tummeln.

Unabhängig davon kommt das angesprochene neue Verhältnis von Subjekt und Objekt zustande, weil es die Menschen selbst sind, die dem Innersten der Welt unerschrocken sein Aussehen geben müssen, wie Künstlerinnen und Künstler es tun, da sie dort kein Gegenüber mehr finden und nur noch sich selbst begegnen. Es passiert, was Novalis um 1800 mit seiner blauen Blume der Romantik in seinem Roman Heinrich von Ofterdingen mit einem phantastischen Bild vorgestellt hat, als der junge Dichter den die Welt erwandernden Heinrich ein Bergwerk betreten und somit in das Innere der Erde eindringen lässt, aber nur, um ihn dort auf jemanden treffen zu lassen, der in einem Buch liest, in dem die Geschichte des Eindringlings geschrieben steht. Das romantische Erlebnis, im Innersten der Welt auf das Geheimnis zu treffen, das man selbst ist, beglückte in der modernen Geschichte der Wissenschaft die Physiker, deren abenteuerliche Suche hier Schritt für Schritt erzählt ist.

Fußnoten

1 An dieser Stelle müsste auch noch auf die industrielle Revolution verwiesen werden, was aber auf diese Fußnote beschränkt bleiben soll.

2 Am Ende des Buches findet sich ein Glossar mit besonderen Begriffen der Wissenschaften, unter anderem von denen, die von Quanten handeln.

3 Der Welt ohne Ich, wie sie zur westlichen Wissenschaft gehört, steht im Osten der meditierende Mensch gegenüber, der ein Ich ohne Welt werden will. Eine Zweiteilung findet sich also selbst in den Kulturen der Welt.

4 Was Wittgensteins «Logisch-philosophische Abhandlung» angeht, so setzt der damals knapp dreißigjährige Philosoph dem Leser darin auf etwas mehr als 100 Seiten eine Fülle von durchnummerierten Sätzen vor, die alle den einschüchternden Eindruck erwecken sollen, unverrückbare Wahrheiten zu verkünden, die man hinzunehmen hatte und hat. Dabei greifen viele von Wittgensteins Sätze viel zu kurz oder gehen gar ins Leere, wie die Quantenmechanik klarmachen kann. Der gern zitierte Satz mit dem größten logischen Gewicht – er trägt die Ziffer 1 – lautet: «Die Welt ist alles, was der Fall ist.» Doch wirklich der Fall ist etwas anderes, nämlich die Tatsache, dass dieser Satz an der Welt vorbeigeht. Er müsste mindestens lauten: «Die Welt ist alles, was der Fall sein könnte», oder noch besser, «Die Welt kann alles werden, was der Fall sein könnte». So mussten es Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler erfahren, als sie in das erwähnte Meer der Möglichkeiten eintauchten, die Atome ihnen boten. Es gibt noch weitere vertrackte Ansichten in Wittgensteins Buch, etwa die, die er als Satz 6.53 verkündet, wenn es heißt, dass «Sätze der Naturwissenschaft … mit Philosophie nichts zu tun» haben. Dies stimmte schon damals seit Jahrzehnten nicht mehr, und diese Art von Philosophie muss eher aufpassen, ohne Naturwissenschaft nichts mehr zu tun zu haben. Man braucht deshalb auch keine Angst vor dem Satz mit der Ziffer 7 zu haben, der am Ende des Tractatus verkündet: «Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.» Muss man gar nicht und haben Physiker wie Werner Heisenberg auch nicht getan. Sie wussten, wovon man nicht sprechen kann, davon muss man erzählen, und es ist die Aufgabe der Wissenschaftler oder der dazugehörigen Historiker, aus ihrer privilegierten Position heraus damit zu beginnen.

Gruppenbild mit Dame

Die Solvay-Konferenz von 1927

«Selten, vielleicht noch nie in der Geistesgeschichte, haben so wenig Menschen so viel in so kurzer Zeit erreicht.»

Victor Weisskopf 1940

Die Dame auf dem Bild heißt Marie Curie, und sie sitzt vorne in der ersten Reihe zwischen dem von allen hoch verehrten Deutschen Max Planck und dem ebenfalls allgemein bewunderten Holländer Hendrik Antoon Lorentz (Abb. 2). Dieser prominente Platz steht der in Polen geborenen und in Frankreich heimisch gewordenen Wissenschaftlerin zu, denn sie fällt in der sie umgebenden Männerwelt nicht nur aus dem Rahmen, weil sie eine Frau ist, sondern vor allem deshalb, weil sie zweimal mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde: das erste Mal 1903 mit dem für Physik, und das zweite Mal 1911 mit dem für Chemie. In beiden Fällen ging es um ihre weitreichenden Einsichten in die Eigenschaften von radioaktiven Atomen, deren Strahlungen sie als Physikerin und deren elementare Zusammensetzung sie als Chemikerin untersucht hatte. Dabei ist anzumerken, dass das Wort «Radioaktivität» von Madame Curie persönlich vorgeschlagen wurde, und zwar auf Französisch, wo es «radioactivité» heißt und für eine «Strahlungstätigkeit» steht, wie es schwerfällig auf Deutsch heißt. Die Wissenschaft von der Radioaktivität hielt seit dem Ende des 19. Jahrhunderts die Welt in Atem, weil das damit verbundene Zerstrahlen von Materie die Möglichkeit erkennen ließ, dass sich Elemente so umwandeln lassen, wie es vor vielen Jahrhunderten die Alchemisten gehofft hatten. Sie wollten damals aus wertlosem Blei das wertvolle Gold herbeischaffen, von dem sie annahmen, das begehrte Element sei im Inneren des unedlen Stoffes bereits vorhanden und warte nur auf seine Befreiung wie die Strahlen, die durch die Radioaktivität aus den sich dabei wandelnden Atomen austreten und ihren Weg durch die Welt beginnen.

Ihren ersten Nobelpreis konnte die in Paris lebende und an der Sorbonne forschende Marie Curie noch gemeinsam mit ihrem Ehemann Pierre entgegennehmen, der 1906 plötzlich und unerwartet aus dem gemeinsamen Leben gerissen wurde, als ihn auf den Straßen der französischen Hauptstadt eine Pferdekutsche erfasste und zermalmte. Marie Curies Trauer muss unermesslich gewesen sein, und ihr Schmerz konnte selbst dadurch kaum abgefangen werden, dass sich die Pariser Sorbonne bereiterklärte, der bis dahin unbezahlt arbeitenden Nobelpreisträgerin die Position ihres getöteten Mannes anzubieten, was sie zur ersten Professorin überhaupt in Frankreich machte.

Abb. 2: Die Solvay-Konferenz von 1927 mit 28 Teilnehmern und einer DameHintere Reihe von links nach rechts: Auguste Piccard (Schweizer Physiker und Erfinder), Émile Henriot (französischer Chemiker), Paul Ehrenfest (österreichischer Physiker), Édouard Herzen (belgischer Chemiker), Théophile de Donder (belgischer Physiker), Erwin Schrödinger (österreichischer Physiker), Jules-Émile Verschaffelt (belgischer Physiker), Wolfgang Pauli (österreichischer Physiker), Werner Heisenberg (deutscher Physiker), Ralph Howard Fowler (britischer Astronom), Léon Brillouin (französisch-amerikanischer Physiker).Mittlere Reihe von links nach rechts: Peter Debye (französisch-amerikanischer Physiker), Martin Knudsen (dänischer Ozeanograph), William Lawrence Bragg (australisch-britischer Physiker), Hendrik Anthony Kramers (niederländischer Physiker), Paul Dirac (britischer Physiker), Arthur Holly Compton (US-amerikanischer Physiker), Louis-Victor de Broglie (französischer Physiker), Max Born (deutscher Physiker), Niels Bohr (dänischer Physiker).Vordere Reihe von links nach rechts: Irving Langmuir (US-amerikanischer Chemiker), Max Planck (deutscher Physiker), Marie Curie (französische Physikerin), Hendrik Antoon Lorentz (niederländischer Physiker), Albert Einstein (Schweizer Physiker mit deutscher Herkunft), Paul Langevin (französischer Physiker), Charles-Eugène Guye (Schweizer Physiker), Charles Thomson Rees Wilson (schottischer Physiker), Owen Willans Richardson (englischer Physiker).

Wenige Tage nach dem dramatischen Verlust des «liebsten Gefährten meines Lebens» begann Marie Curie ein intimes Tagebuch zu führen, in dem sie tief empfundene Gefühle einer liebenden Frau notierte, die ein anderes Gesicht als das der kontrollierten und kühl argumentierenden Physikerin erkennen lassen, das sie gewöhnlich nach außen zeigte. In vielen Eintragungen spricht sie ihren abwesenden Mann direkt an, und sie orientiert sich dabei an der Überzeugung von Pierre, der sich im Hinblick auf die unheimlichen radioaktiven Strahlen, die unsichtbar aus den Atomen im Inneren der Materie kamen (und deren Energie anzeigten), gefragt hatte, ob es nicht ein vergleichbares (physikalisches) Medium geben könne, das aus der Tiefe des Totenreichs in die reale Welt hineinreichte und statt die Messgenauigkeit von Geräten die Wahrnehmung von Menschen ansprechen und von ihnen registriert würde. Zwar konnte Pierre Curie sich keinen wissenschaftlichen Reim auf die anvisierten spirituellen Phänomene machen, aber die modernen Entdeckungen der Physik – energiereiche Röntgenstrahlen, spontane Radioaktivität, magnetische Kräfte, elektromagnetische Wechselwirkungen und negativ geladene Atomanteile zum Beispiel – entzogen sich zu seinen Lebzeiten ebenfalls vielfach dem erklärenden Zugriff der Physiker, und so versuchte Marie Curie in den ersten Jahren nach dem Tod ihres Mannes, voller Verlangen und in der Hoffnung auf ungewöhnlich wirkende – eben spirituelle oder spiritistische – Weise Kontakt mit ihm aufzunehmen.

Diese Tatsache wird hier nicht nur berichtet, um anzudeuten, wie verzweifelt die große Wissenschaftlerin in ihrer Lage war, sondern auch, um darauf hinzuweisen, dass es zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen dermaßen dramatischen Wandel im Weltbild der Physik gab, dass einige Vertreter des Fachs bereit waren, jeden Wahnsinn zu glauben oder mitzumachen, wenn er nur methodisch verfolgt werden konnte und half, die Atome und ihr Verhalten wenigstens ansatzweise zu verstehen. Als sich die auf dem Gruppenbild mit Dame versammelten Physiker in Brüssel auf einer von dem belgischen Industriellen Ernest Solvay geförderten Konferenz trafen, um über «Elektronen und Photonen» zu diskutieren, schienen sie nach langem Ringen so etwas wie ein neues Verständnis der Atome und ihrer Möglichkeiten erreicht zu haben. Intensiv und massiv an dessen Entstehung beteiligt waren vor allem drei Herren, die in der oberen Reihe als Dritter, Vierter und Sechster von rechts zu sehen sind. Sie heißen Werner Heisenberg und Wolfgang Pauli – beide bei dem Treffen ungefähr so alt wie das Jahrhundert selbst – und Erwin Schrödinger, der in diesem Sommer gerade seinen vierzigsten Geburtstag gefeiert hatte. Eine wichtige Rolle spielt auch der Jüngste im Bild, der in der Mitte der mittleren Reihe sitzende Paul Dirac. Doch bevor jetzt alle noch verbleibenden Herren ebenfalls mit ihrem Namen genannt werden – sie stehen in der Bildlegende –, soll auf die beiden ganz Großen der Physik verwiesen werden, die sich auf dem Gruppenbild fast aus dem Weg gehen, während sie auf der Konferenz heftig aneinandergerieten und ihre dramatischen Debatten eine ungeheure Spannung unter den Teilnehmern zu erzeugen vermochten. Gemeint sind der in der zweiten Reihe rechts außen sitzende Niels Bohr und der unverkennbar an vorderster Front in die Kamera blickende Albert Einstein. Aus den 1930er Jahren gibt es noch ein weiteres Foto der beiden, auf denen ein heftig argumentierender Bohr hinter einem selbstsicher strahlenden Einstein herrennt, um dessen Aufmerksamkeit zu bekommen und ihm seine Sichtweise zu erklären (Abb. 3). Man kann sich vorstellen, dass sich Szenen dieser Art ähnlich intensiv 1927 abgespielt haben, als die beiden großen Männer bis zur Erschöpfung um die Bedeutung der Atomphysik rangen, die damals erstmals als eine völlig neuartige und ungewohnte Theorie der Materie vorgelegt werden konnte, die ihren Erfindern bis heute – also seit fast 100 Jahren – schlaflose Nächte bereitet.

Abb. 3: Albert Einstein und Niels Bohr Diese Photographie stammt von Paul Ehrenfest, aufgenommen während der Solvay-Konferenz 1930 in Brüssel.

Die Solvay-Konferenzen

Direkt neben Einstein sitzt der französische Physiker Paul Langevin, der hier deshalb erwähnt wird, weil sich Marie Curie, als sie in den Jahren nach dem Tod ihres Mannes Pierre sämtliche spirituellen Hoffnungen aufgegeben hatte und ihren praktischen Lebensmut neu aufleben lassen wollte, in den ebenfalls in Paris tätigen charmanten Physiker verliebte. Er sitzt 1927 in Brüssel mit ihr in der ersten Reihe, in der sie durch zwei berühmte Nobelpreisträger voneinander getrennt Platz genommen haben. Als sich Marie Curie und Paul Langevin im Laufe des Jahres 1911 heimlich nähergekommen waren und privat zusammengefunden hatten, bat die Dame ihren Liebhaber, sich offen und öffentlich zu ihr zu bekennen, um zusammen mit ihr nach Stockholm fahren und dort gemeinsam ihren zweiten Nobelpreis feiern zu können. Dabei kam es zu einem Eklat. Denn als der höchst unglücklich verheiratete Langevin sich scheiden lassen wollte, fiel die französische Presse über die «Polackin» her, Liebesbriefe des Paares wurden gestohlen und der betrogenen Ehefrau übergeben, die sie in Zeitungen abdrucken ließ, was eine öffentliche Hetze gegen die «Gattendiebin» Marie Curie nach sich zog und Langevin zwang, sich einem Duell zu stellen, das aber nur symbolisch ausgetragen wurde. Die Romanze zwischen den beiden war damit trotzdem vorbei und ihre Beziehung beendet, was die beiden aber nicht daran hinderte, weiter freundschaftlich verbunden zu bleiben, so dass sie sich auch 1927 in Brüssel noch in die einstmals verliebten Augen blicken konnten.

Nach Stockholm fuhr Marie Curie 1911 nicht nur allein, sondern sie kam auch gegen den Widerstand der Schwedischen Akademie zur Preisverleihung, obwohl es dem Veranstalter lieber gewesen wäre, die Dame wäre wegen des öffentlichen Skandals zu Hause in Paris geblieben. Doch sie kam, sah und nahm den Preis am 11. Dezember 1911 in Stockholm voller Stolz entgegen. Danach gestand ihr endlich auch ihre Wahlheimat die ihr zustehende Anerkennung zu, hatte sie doch mehr entdeckt und beschrieben als radioaktiv strahlende Materie und der Wissenschaft ein Gesicht gegeben.

Zwar verpasste Langevin auf diese unangenehme und eher empörende Weise seine Chance, jemals im Rampenlicht von Nobelkrönungen zu stehen – wenn auch nur als der elegante Begleiter der berühmten Marie –, doch zu seinem Glück konnte der französische Physiker in dem genannten Jahr 1911 etwas anderes mit mehr Grandesse und Erfolg erledigen. Ihm wurde nämlich die Aufgabe übertragen, als Herausgeber für die Publikation der Vorträge zu sorgen, die auf der ersten Solvay-Konferenz gehalten worden waren. Die Idee zu diesen hochkarätigen Treffen geht auf den Physiker und Chemiker Walther Nernst zurück, der den belgischen Konzernchef Ernest Solvay angesprochen und von ihm Geld für ein Treffen von Atomwissenschaftlern in einer schwierigen Phase ihrer Forschung erbeten hatte. Solvay hatte sein Vermögen mit einem für die industrielle Fertigung geeigneten Verfahren zur Herstellung von Soda (Natriumkarbonat) gemacht, das unter anderem zur Herstellung von Seifen dient und viele Anwendungsmöglichkeiten für den Haushalt bietet. Mit wachsendem Erfolg seiner Produkte entwickelte Solvay sich immer mehr vom Unternehmer zum Philanthropen. Er wollte «der Menschheit einen Teil seines Reichtums zurückgeben», gründete deshalb Bildungsinstitute und karitative Einrichtungen und finanzierte schließlich auch die bis in die Gegenwart veranstalteten Solvay-Konferenzen, die den Physikern und Chemikern im frühen 20. Jahrhundert die Chance gaben, auf höchstem Niveau die damals auf sie bedrückend wirkenden und unüberwindbar scheinenden Probleme der Atomphysik gemeinsam zu erörtern.

1911, in dem Jahr, in dem auch die Vorläuferin der heutigen Max-Planck-Gesellschaft, die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Berlin, gegründet wurde, fand in Brüssel die erste Solvay-Konferenz statt, bei der unter anderem Einstein, Planck und Marie Curie anwesend waren, um «Die Theorie der Strahlen und Quanten» zu erörtern. 1913 stand «Die Struktur der Materie» zur Debatte, und 1921 diskutierten die Teilnehmer nach der Unterbrechung durch den Ersten Weltkrieg über «Atome und Elektronen». Zu dieser dritten Solvay-Konferenz war kein Teilnehmer aus Deutschland eingeladen, hatte doch die Armee dieses Landes 1914 Belgien besetzt und verwüstet. Natürlich war der Ausschluss politisch verständlich und berechtigt, doch unter den teilnehmenden Wissenschaftlern überwog das Bedauern, ohne Vertreter der damals in der Physik führenden Nation diskutieren zu müssen, wusste man doch, dass die großen Fortschritte ihrer Wissenschaft an deutschen Universitäten gelungen waren. 1927 konnten die Vertreter aus dem einstigen Feindesland wieder teilnehmen, wobei aber unübersehbar wurde und hier deutlich angemerkt werden soll, wie international die Gemeinde der Wissenschaft inzwischen geworden war. Auf dem Gruppenbild mit Dame sieht man Menschen aus Frankreich, aus Österreich, aus der Schweiz, aus Belgien, aus Dänemark, aus England, aus den USA, aus den Niederlanden, aus Schottland und natürlich auch aus Deutschland.