Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag

- Sprache: Deutsch

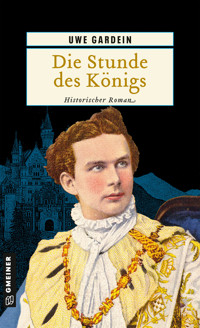

Frühjahr 1886. Die bayerische Regierung entscheidet sich endgültig, mit aller Härte gegen König Ludwig II. vorzugehen. Nach langem Suchen hat der Ministerpräsident in dem Irrenarzt Gudden einen Mann gefunden, der die Verantwortung für das Urteil gegen den König auf sich nehmen will. Es lautet: König Ludwig ist geisteskrank. Nach der Verhaftung des Königs kommt es bei Neuschwanstein fast zu einer bewaffneten Auseinandersetzung; der Widerstand bricht jedoch schnell zusammen. Aber es bleibt ein Problem: Der lebende Ludwig würde so lange König sein, bis er stirbt - so sieht es die Verfassung vor. Zudem gibt es bereits laute Äußerungen, die an der „Wahrheit“ Guddens zweifeln lassen. Und die Regierung hat sich des Hochverrates schuldig gemacht …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 329

Veröffentlichungsjahr: 2009

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Uwe Gardein

Die Stunde des Königs

Historischer Kriminalroman

Zum Buch

HOCHVERRAT Frühjahr 1886. Die bayerische Regierung entscheidet sich endgültig, mit aller Härte gegen König Ludwig II. vorzugehen. Nach langem Suchen hat der Ministerpräsident in dem Irrenarzt Gudden einen Mann gefunden, der die Verantwortung für das Urteil gegen den König auf sich nehmen will. Es lautet: König Ludwig ist geisteskrank. Nach der Verhaftung des Königs kommt es bei Neuschwanstein fast zu einer bewaffneten Auseinandersetzung; der Widerstand bricht jedoch schnell zusammen. Aber es bleibt ein Problem: Der lebende Ludwig würde so lange König sein, bis er stirbt – so sieht es die Verfassung vor. Zudem gibt es bereits laute Äußerungen, die an der »Wahrheit« Guddens zweifeln lassen. Und die Regierung hat sich des Hochverrates schuldig gemacht …

Uwe Gardein ist Autor von Kriminalromanen sowie historischen Romanen und erhielt das Förderstipendium für Literatur der Stadt München.

Impressum

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2009 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75/20 95-0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung: Katja Ernst

E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung des Bildes Ludwig II. als Georgiritter (Bildpostkarte)

Quelle: www.zeno.org

ISBN 978-3-8392-3020-6

1

1886

Noch einmal im Frühsommer 1886, in den ersten warmen Tagen, geriet der König in Begeisterung und es wurde geflüstert, dass es wieder so weit wäre und Seine Majestät den See wieder durchschwimmen wolle. Wenn in der Finsternis der Mond hinter den Wolken Verstecken spielte, gab der König sein Signal an den Grafen Dürckheim und seinen Diener Mader, damit sie sich bereithielten. Es war tiefste Nacht, still und auch ein wenig unheimlich, wenn man sich auf den Weg zum See machte. Bei dieser Gelegenheit war der König wie ausgetauscht und ließ die Kutsche den Berg hinab in das Tal rasen, sodass ihm seine zwei Begleiter kaum folgen konnten. Am Ufer angekommen, wagte er den Sprung in die kühlen Fluten des Alpsees. Niemand sollte etwas von diesem Ausflug wissen und keiner je davon erfahren. Der König war ein ausgezeichneter Schwimmer. Lautlos und dennoch mit kräftigen Zügen zog er seine Bahn und war bald in die schwarze Nacht entschwunden. Graf Dürckheim stellte eine kleine Öllampe an das Ufer, damit sich der König orientieren konnte. Wohl war ihm bei der Sache ganz und gar nicht, denn die Bergseen waren gefährlich. Nicht auszudenken, wenn Seiner Majestät etwas zustoßen sollte. Mader musste sich im Schatten Graf Dürckheims bewegen. Er durfte nicht in Sichtweite kommen. Also konzentrierte er seine Augen auf die Dunkelheit und lauschte aufmerksam. Aber es rührte sich nichts. Bis auf die Geräusche aus den Wäldern und in den nahen Sträuchern war es ganz ruhig. Die Nacht gibt der Seele Frieden, dachte Mader. Nein, jetzt wollte er nicht an die Zornesausbrüche seines Königs denken, die sich in den letzten Monaten gehäuft hatten. Schuld daran waren diese Lumpenhunde in München, die Seine Majestät auf die schlimmste Art und Weise quälten. Schluss mit diesen Gedanken. Als er neben einem starken Baum stand, stellte er sich die herrlichen Wege ins Gebirge vor, die mitunter so gefährlich waren, dass es ihn schauerte. Aber es war ein herrliches Land, das ihn für ewig faszinieren würde. Dort oben die mächtigen Felsen, daneben gleich tiefe Schluchten und dunkle Wälder. Er hatte keine Erklärung dafür, weshalb er sich plötzlich bekreuzigte und ein stilles Gebet für seinen König sprach. Wollte er die dunklen Gedanken vertreiben, die wie unheimliche Gespenster in seinem Kopf nisteten?

Wo blieb der König nur? Graf Dürckheim wurde stetig unruhiger.

Kaum hatte er sich seine Ängstlichkeit verboten, hörte er die Geräusche eines auftauchenden Schwimmers. Wie befohlen drehte Dürckheim sich mit dem Rücken zum See und wartete, bis der König ihn ansprach.

»Zuweilen war ich der Meinung, dass kühle Hände an meinen Beinen ziehen. Da war so ein starker Wunsch nach einem weißen Himmel, dass es mich schwindelte. Es ist ein Trost, dass wir Menschen so häufig nur unser eigenes Echo sind. Wir könnten die Wahrheit des Lebens doch nicht ertragen.«

Mit diesen Worten kleidete sich der König allein an, was er sonst nie tat.

Graf Dürckheim stellte die Schuhe auf den Boden und half ihm in die Kutsche.

»Sonderbar. Es wirkte fast enttäuschend auf mich, unbehelligt aus dem See zu steigen, gleichzeitig fühlte ich mich so wohl wie lange nicht mehr.«

Graf Dürckheim verstand sie nicht, diese kryptischen Worte seines Königs. Er drückte seinen Körper gegen das Pferd und folgte dem Wagen. Am Ende der Welt grüßte der Mond und goss silberne Fäden über den Himmel. Das Trio musste sich beeilen, um dem Leuchten der letzten Sterne zu entgehen. Seine Majestät mochte es nicht, wenn die erste Helligkeit des Tages neben dem Mond aussah wie eine Hydra.

»Wir sollten uns in die Felsen zurückziehen und leben wie die Heiligen vom Berge. Nur Gebete und der Gesang der Wälder.«

Graf Dürckheim schwieg. Er wusste keine Antwort. Wenn er doch nur endlich aussprechen könnte, was ihn bedrückte, aber er wagte es nicht. Noch nicht.

Mader führte die Pferde in die Stallungen der Burg Neuschwanstein. Die Tiere des Königs waren verschwitzt und erschöpft. Das mächtige Tempo Seiner Majestät hatte ihnen arg zugesetzt. Jetzt durften sie ruhen und konnten sich erholen. Eine solche Ausfahrt würde es bald nicht mehr geben. Mader kleidete sich um und begab sich zu seinem Platz auf dem Flur, vor die Gemächer des Königs. Er setzte sich auf den Stuhl und fiel sofort in einen leichten Schlummer. Diese Art zu schlafen war ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Er schlief, ohne zu schlafen, hörte auch das kleinste Geräusch aus den Gemächern Seiner Majestät und war dann sofort zur Stelle.

Der König stand am Fenster und starrte in die Nacht. Kaum hatte er sich in die Welt zurück begeben, verflog seine gute Stimmung. Als hätte er eine Wand durchschritten – von seiner Welt in jene dieser Kretins und Wichtigtuer oder schlimmer: vom Himmel in die Hölle, so fühlte er sich.

»Wem kann ich in München noch trauen?«

Graf Dürckheim blieb an der Tür stehen und senkte seinen Kopf, was sein König nicht sehen konnte, und schwieg. Er legte die Hände übereinander. Es war seine Art, Verlegenheit auszudrücken.

»Niemandem.« Der König zog einen Stuhl an das Fenster und setzte sich.

»Ihre Eide sind nichts wert. Beim ersten Hahnenschrei werden sie ihren Herrn verraten. Ich sollte sie zum Teufel jagen.«

Graf Dürckheim zuckte zusammen. Das konnte er seinem König auf keinen Fall raten. Die Regierung in München war schon lange nicht mehr loyal. Das war Seiner Majestät doch bewusst.

»Treue und Ergebenheit, das haben sie geschworen.«

Es entstand eine beklemmende Pause, ehe der König weitersprach.

»Abschied. Wenn der große Steuermann seine Weisungen gibt, hat man sich zu fügen. Das Gewesene trägt nicht mehr. Ich stieg in den See, das Ufer blieb zurück, das war ein leichtes Abschiednehmen. Menschliches Sein ist kein Haus des Wohllebens. Von den vertrauten Bildern und Geschichten bleibt nichts. Was erwartet man von mir? Dass ich die Schuld auf mich nehme wie unser Herr Jesus, und mich durch die Gassen prügeln lasse bis an das Kreuz? Sie werden mich für ein paar Silberlinge verraten, weil sie ihre kleinen billigen Existenzen für unersetzlich halten. Ich habe sie werden lassen. Was wäre dieser Lutz ohne mich? Er darf sich Staatsminister nennen, weil ich es ihm erlaube. Kein Zweifel, Heilige sind nicht unter uns. Dieses ewige Gezeter und ihre niederträchtige Tücke. Wenn ihnen unser Bayern so am Herzen liegt, dann sollen die Herren Minister ministrieren, ihre eigenen Vermögen in die Waagschale werfen und dem Land dienen. Die Wahrheit ist, dass sie sich schamlos bereichert haben und es auch weiterhin tun wollen.«

Erneut entstand eine längere Pause.

»Ich werde der Kaiserin von Österreich einen Brief schreiben. Meine große Freundin wird mich verstehen. Es ist zu erwägen, ob der König von Bayern sein Erbe nicht an das Kaiserhaus der Habsburger zu treuen Händen übergibt.«

Es war an der Zeit, dass er sich zurückzog. Graf Dürckheim öffnete die Tür und schloss sie leise hinter sich. Mader sprang von seinem Stuhl hoch.

»Die Küche soll Seiner Majestät das Essen bereiten«, befahl Graf Dürckheim.

Er konnte nicht schlafen. Was sollte er nur tun? Bisher hatte er dem König verschwiegen, dass sämtliche seiner Bewegungen überwacht wurden, und das galt sowohl für Depeschen als auch für jeglichen Briefwechsel. Er brauchte also einen Boten, dem er absolut vertrauen konnte, und da kannte er in Neuschwanstein nur einen: sich selbst. Nur er würde einen Brief Seiner Majestät der Kaiserin Elisabeth ungelesen vorlegen können. Was das Erbe betraf, darüber wollte er gar nicht erst nachdenken. Niemals würde das preußische Gesindel in Berlin tatenlos zusehen, wenn Bayern und Österreich zusammenkämen. Ein solches Ansinnen bedeutete bereits Krieg. Diese slawischen Barbaren kannten nichts anderes als Gewalt. Östlich der Elbe gab es keine Kultur. Man wusste, woher die Pruzzen kamen. Was konnte man also anderes erwarten als Barbarei.

Graf Dürckheim wälzte sich in seinem Bett und er begann heftig zu schwitzen.

Der König blieb still sitzen und erwartete den Tag. Er sollte die Papiere lesen. Doch wozu? Sie beleidigten ihn mit Belanglosigkeiten und behaupteten, er interessiere sich nicht für die Staatsgeschäfte. Hoffnungen und Wünsche. Erinnern und vergessen. Und er selbst, in all seiner Scheu, blieb ungeliebt sein Leben lang. Wie traurig das war. Angelogen hatte man ihn, immer angelogen. Nichts war so wahr wie das Gebirge vor ihm. Der König hob seinen Kopf und schaute zum Fenster hinaus. Der neue Tag war da und die Berge kamen aus der Nacht und stellten sich in Pose. Nicht prätentiös, eher bescheiden und gottgefällig.

Über den Wäldern kreiste ein großer, schwerer Vogel, ohne Furcht vor den Menschen. Der Gesang der Natur.

Der König öffnete das kleine Fenster. Wind strich um sein Gesicht. Wie lange noch würde er das alles aushalten können?

2

»Ich sehe den Tod.«

Die Wahrsagerin nahm ein schwarzes Tuch vom Tisch und legte es sich über den Kopf.

»Gehen Sie.«

Auf dem Tisch brannten zwei Kerzen, sonst gab es kein Licht in dem Raum.

»So gehen Sie doch endlich.«

Vogl floh in das Treppenhaus. Es war schäbig und es stank nach Kohl. Er hieß nicht nur Vogl, er sah auch so aus. Dürr, mit einer Hakennase wie ein Geier und einem ausgelaugten Körper, so war er vom Schicksal bestraft worden. Er hatte keine Zeit mehr. Es pressierte. Er wurde in der Asamkirche erwartet. Er dachte an den Tod und er dachte an seine Frau. Ohne die drei Kinder wäre sie längst tot gewesen. Er hätte sie umgebracht. Wegen der Kinder konnte er es nicht tun. Er brachte es nicht fertig. Aber jetzt hatte es die Wahrsagerin wieder gesagt. Bei ihm war der Tod. Vor 20 Jahren hatte er ihn gesehen, den Tod, im Krieg gegen die Preußen. Dort hatte er auch den Michl kennen gelernt, den er gleich in der Asamkirche treffen würde. Er würde dem Michl zwei Namen sagen. Die Herren Gülz und Streptow waren frisch eingetroffene Spione der Berliner Regierung. Michl war Österreicher. Sie standen gemeinsam an der Front gegen Preußen, deshalb verriet er die Spione. Michl würde ihm Geld geben.

Das hatte er ihm beim gemeinsamen Treffen zugesagt.

Er konnte es gut brauchen.

Er lief schnell, und schon stand er wieder auf der Straße. Vogl rannte zum Präsidium und meldete sich zur Stelle. Was dann mit ihm geschah, das nahm er wie in Trance wahr. Sein Vorgesetzter Fürst saß auf einem Stuhl und winkte ihn zu sich. Dann wurde er von einem Schneider vermessen und durfte sich einen schönen Stoff für einen Anzug auswählen.

Noch nie in seinem Leben hatte er einen Stoff in der Hand gehabt, der nicht kratzte. Als er wieder hinausdurfte, war er wie benommen. Er hatte innerlich gezittert, denn seine Angst, entdeckt zu werden, war groß gewesen. Nun ging er ins Tal hinüber und kaufte sich eine gute Zigarre von dem Geld, das Michl ihm gegeben hatte. Er blieb stehen und schaute zum Isartor hinüber. Er sollte in sein Heimatdorf fahren und dort die Augen aufhalten, aber nicht mit der Gendarmerie darüber sprechen, wenn ihm etwas auffiel. Vom Häusel seiner Mutter konnte er hinaufschauen zur Burg Neuschwanstein, in der König Ludwig residierte. Vogl konnte sich auf die Angelegenheit keinen Reim machen und freute sich auf eine kostenlose Heimreise, nebst einem feschen neuen Anzug.

Es war ein schöner Tag. Das richtige Wetter, um sich eine Maß zu gönnen. Der Himmel über München war hell und trug ein paar Striche Taubenblau mit sich. Aber er war nicht dazu da, ein Guck-in-die-Luft zu sein. Mit energischen Schritten betrat er ein kleines Hotel in einer Seitengasse, holte das Gästebuch vom Tresen und stürmte die schmale Stiege hinauf. Er klopfte dreimal an eine Tür und riss sie dann auf. So machte er es immer. Es waren nur drei Zimmer belegt. Im ersten traf er einen Herrn an, der in seinem Posamentenkoffer wühlte. Gleich daneben logierte ein Ehepaar aus Augsburg, das aber nicht anwesend war. Vogl durchsuchte alle Zimmer, auch die nicht belegten. Am Ende des Flurs öffnete er schwungvoll eine Tür und starrte auf eine Frau, die tränenüberströmt am Boden lag. Vogl hob sie hoch und setzte sie auf einen Stuhl. Sie hielt ein Foto, auf dem zwei junge Männer abgebildet waren, in der Hand. Ihre schwarze Kleidung ließ sie wie eine Witwe wirken. In ihren Papieren las er den Namen Effie van Webber aus Utrecht. Die Burschen auf dem Foto sahen aus wie junge Russen. Vogl wurde misstrauisch. Er hatte eine Nase für gefälschte Lebensläufe, deshalb hielt sein Vorgesetzter Fürst auch so große Stücke auf ihn.

»Was ist das für ein Name?«

Die Frau hob ihr kreidebleiches Gesicht und sprach ohne jeden Akzent.

»Mein Mann ist Holländer.«

»Was ist der Grund Ihrer Reise?«

Die Frau strich sich leicht über das hochgesteckte Haar und schaute auf den Boden.

»Mein Mann besucht die Lokomotivenfabrik von ›Krauss-Maffei‹ im Auftrag der niederländischen Eisenbahnen.«

Vogl glaubte ihr kein Wort. Die Antwort kam zu geübt und war absolut perfekt.

»Sie sprechen nach der Schrift.«

»Meine Mutter ist in Hannover gebürtig.«

Vogl drehte sich um und verließ wortlos das Zimmer. Der Portier wartete mit hochrotem Kopf hinter seinem Pult auf das Ergebnis der Untersuchung.

»Sie haben Ihre Gäste nicht pflichtgemäß bei der Polizei gemeldet, Herr Bösl. Das lasse ich Ihnen nicht durchgehen.«

Der Dicke wischte sich den Schweiß von der Stirn.

»Aber Herr Polizeipräsident, wie soll ich das denn schaffen? Ich bin allein hier im Haus und darf meinen Platz nicht verlassen. In einer Stunde kommt der Herr Chef, dann bringe ich die Meldezettel sofort zur Wache.«

Vogl winkte ab und ging zurück zur Gasse. Schräg gegenüber befand sich der ›Weiße Schwan‹. Dort konnte er zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Er würde sich ein richtiges Bier gönnen und gleichzeitig den Eingang der Pension im Auge behalten können. Er war sich absolut sicher, dass die Frau so schnell es ging das Haus verlassen würde.

Als er die Gaststube betrat, erhoben sich einige Männer und verließen das Lokal. Das waren Fuhrleute und Pferdeknechte. Vogl kannte sie ganz genau. Das waren jene Sozialdemokraten, auf die sich ein Teil der polizeilichen Überwachung konzentrierte. Er ließ sich ein Bier bringen und zündete sich genüsslich die mitgebrachte Zigarre an. Am Stammtisch hielt der Oberlehrer Liebl seine allbekannten Volksreden.

Vogl blieb angespannt. Sein im Krieg verwundetes Bein schmerzte. Das tat es immer, wenn ihm etwas Ungewöhnliches bevorstand. Er würdigte die Anwesenden keines Blickes. Sie wussten, dass er wusste, wer unsägliche Reden hielt und wer nicht. Liebl war ein Königstreuer, aber für die meisten anderen hier würde er dafür seine Hand nicht ins Feuer legen. In München zerriss man sich gerne das Maul, auch über Seine Majestät, das war amtsbekannt. In der letzten Zeit verstärkte sich sein Eindruck, dass die hiesige Obrigkeit dagegen gleichgültig geworden war.

Vogl zwickte die alte Narbe an seinem Bein. Vor 20 Jahren, ein junger Bursche war er noch, da hatten ihn die verfluchten Preußen erwischt. Acht aus seiner Gruppe waren tot, nur er und einer aus Garmisch hatten überlebt. Er hatte es seinem König zunächst übel genommen, dass der gegen den Krieg gewesen war, aber als sie ihn vom Schlachtfeld schleppten, da war er geläutert gewesen.

Am Fenster hatte sich etwas bewegt. Oder hatte er sich getäuscht? Doch, da war ein Gesicht. Vogl nahm einen kräftigen Schluck und konzentrierte sich. Das Gesicht war schon wieder verschwunden.

»Die Tiroler sind unsere Brüder«, brüllte der Oberlehrer. Wer will denn das sein, was die in Berlin die Deutschen nennen? Was soll denn das sein, die Deutschen? Sie wollen sich so nennen, um ihre Herkunft zu verstecken. Verdammte Slawen sind sie, die Preußen. Ein Bayer ist ein Bayer, ein Schwabe ist ein Schwabe. Die Württemberger kennen wir und die Badener kennen wir auch. Deutsche kennen wir nicht. Es lebe unser Heiliges Königreich Bayern!«

Man hob die Krüge und prostete sich grölend zu. Der Oberlehrer war mit seinem Vortrag noch nicht zu Ende.

»Die Hohenzollern haben sie sich nach Berlin geholt, weil sie nichts anzubieten hatten. Wer sind denn schon die Hohenzollern? Ein krummes Geschlecht von Raubrittern. Aber wir Bayern, wir haben unsere Wittelsbacher, die gibt es schon 1.000 Jahre und die wird es noch in 1.000 Jahren geben.«

Vogl sprang auf. Er hatte einen Fehler begangen. Der Mann am Fenster bewies es ihm. Das Zimmer dieser angeblichen Holländerin lag zum Hof, also konnte er es von seinem Platz aus gar nicht sehen. Wie konnte ihm das passieren? Ohne das Bier zu bezahlen, rannte er auf die Straße. Schnell stand er erneut vor dem Portier, der erschreckt die Hände hob. Diesmal würde er sich von dieser zerbrechlichen Person nicht beeindrucken lassen und sie mit zur Wache nehmen. Mit großen Sätzen sprang er die Stiege hinauf und visierte die Tür am Ende des Flurs an.

Er wollte einen Besen fressen, wenn die Papiere der Frau ihre Richtigkeit hätten. Sein Bein begann zu schmerzen. Er blieb im Flur stehen und atmete tief durch. Die Verletzung machte ihm wieder zu schaffen. Plötzlich musste er an seine Frau denken. Sollte sie am Abend wieder zum Tanzen gegangen sein und die Kinder der Nachbarin überlassen haben, würde er zum Tanzsaal gehen und sie durch die Gasse prügeln. Das musste endlich aufhören. Vogl schlug mit der Faust gegen die Tür.

»Öffnen Sie. Hier ist die Polizei.«

3

Sie lief über die Blumenwiese zu dem kleinen Bächlein hin. Auf der anderen Seite des Wassers breitete sich ein Birkenwäldchen aus, in dem sie sich immer gerne vor ihren Brüdern versteckte. Die schlanken Bäume riefen ihr Entzücken hervor und sie begann, an ihrer Haut zu riechen.

Tiefer als sonst drang sie in das Wäldchen ein, bis sie die Furcht, sich zu verirren, überkam und sie den Rückweg suchte. Es dauerte einige Zeit, bis sie den schmalen Pfad wiederfand. Hinter einigen hochgewachsenen Sträuchern getarnt schaute sie hinüber zu ihrem Dorf. Kosaken des Zaren tauchten urplötzlich auf. Lärm erfüllte die Gassen und die Schreie der Bewohner waren zu hören. Sie musste mitansehen, wie sie ihren Bruder Dimitri an einen Baum hängten und ihrer flehenden Mutter den Kopf abschlugen. Schreien wollte sie, aber ihr Hals war wie zugeschnürt.

Stunden später wagte sie sich zurück in das Dorf. Die Kosaken hatten ihre gesamte Familie umgebracht, weil ihr Vater eine liberale Zeitung unterstützt hatte. Amanda lebte fortan bei ihrem ältesten Bruder, der in Moskau studierte. Von da an gab es in ihr nur noch den Wunsch, ihre Schmerzen an den weiterzugeben, der die ihren verschuldet hatte. Wenn sie ihre tote Mutter sah, ihren erhängten Bruder und den Vater, den man an die Holztür des Hauses genagelt hatte, dann wollte sie dieses Schlangennest ausräuchern, das daran die Schuld trug. Tod dem Zaren und seiner Brut.

Kein Jahr später trug sie die Bombe zu dem Attentäter, der den Fürsten Alexandrow mitsamt seiner Kutsche in die Luft sprengte.

Sie war in Gedanken bei ihrer Familie, als dieser Polizist in ihr Zimmer eindrang. Tränen waren ihr über das Gesicht gelaufen und hatten sie vor der Verhaftung gerettet. Immer häufiger musste sie die Bilder des Massakers an ihrer Familie bemühen, weil sie mit der Sache aufhören wollte. Sie hatte keine Kraft mehr. Alles schien ihr so sinnlos geworden zu sein. Er hatte ihr nicht geglaubt, dass sie Effie van Webber hieß. Warum hatte er sie nicht verhaftet? Viele Anarchisten waren verhaftet oder umgebracht worden. Einmal noch wollte sie zum Geburtshaus ihrer Mutter reisen, die als Hermine von Strehlow in der Uckermark geboren worden war und den russischen Lehrer Barenkow heiratete, der ihr Vater wurde. Nun waren sie alle schon lange tot.

Amanda Barenkowa war dem Polizisten heimlich gefolgt und als sie sah, dass der in einem Wirtshaus verschwand, betrat sie die Nebengasse und floh über den Marienplatz in Richtung Englischer Garten. Sie lief mit kleinen, trippelnden Schritten, so wie es die anderen Frauen auch taten, um nicht aufzufallen. Ihr langes Kleid und ihr Hut mit dem Schleier, alles in Tiefschwarz gehalten, ließen sie als Trauernde erscheinen, so wie es ihre Absicht war. Sie war sehr schlank und wirkte auf den ersten Blick wie ein junges Mädchen, dabei hatte sie inzwischen ihr 30. Lebensjahr überschritten. Jetzt ertappte sie sich dabei, wie sie neidvoll auf die Frauen schaute, die sich zu ihren Wohnungen begaben, um dort für ihre Familien das Essen zu kochen. Für sie gab es kein privates Leben. Bei der Universität hielt sie Ausschau nach Studenten, die in Gruppen zusammenstanden. Amanda ging an ihnen vorbei und flüsterte: »Es lebe der König.«

Die Burschen schauten ihr nach und lachten. Aus einer dieser Gruppen löste sich ein schlaksiger, unbeholfen wirkender jüngerer Mann. Sein Kinn zeigte einen schütteren Bart und seine Augen wirkten dumpf, als hätte er soeben ein starkes Fieber überlebt. Er eilte hinter Amanda her. Unter seinem Umhang trug er ein scharfes Messer. Als er auf gleicher Höhe mit ihr war, schnalzte er mit der Zunge, und als Amanda ihn daraufhin ansah, blieb er stehen.

»Tod den Tyrannen«, sagte der junge Mann.

Amanda, in ihre Gedanken versunken, erschrak und hielt abwehrend die Hände hoch. Dann begriff sie und antwortete.

»Es lebe die Freiheit!«

Sie sah das Messer in seiner Hand. Als Spitzel oder Polizeiagent, ohne die richtige Losung, wäre sie jetzt tot. Der Mann lief vor ihr her und sie folgte ihm. Als sie dann neben ihm in einem Hinterhof stand und diesen gekrümmten, alten Mann aus einer Werkstatt kommen sah, da fragte sie sich, wie die Revolution mit Menschen wie diesem nervösen Studenten und jenem buckligen Alten gewonnen werden sollte. Der Student verschwand und der Alte führte sie durch seine Werkstatt in ein Hinterzimmer. Zu ihrer völligen Verblüffung saß Lew in einem Fauteuil. Er lächelte, aber nur mit dem Mund. Seine Augen blieben kalt. Lew hatte zu einer Gruppe gehört, die einen zaristischen Polizeioffizier, der wegen seiner sadistischen Verhöre berüchtigt gewesen war, getötet hatte.

Die gesamte Gruppe war von der zaristischen Geheimpolizei ermordet worden. Nur Lew konnte sich retten, was ihn verdächtig gemacht hatte. In der Schweiz hatte er einen Agenten mit einem Strick erwürgt, als der ihre Gruppe entdeckt hatte. Gemeinsam hatten sie den Toten in die Rhône geworfen.

»Dana, schön dich zu sehen«, sagte Lew.

Amanda bedeutete ›die Liebenswerte‹. Lew nannte sie Dana, weil Amanda für ihn kein Name einer Revolutionärin war. Sie blieb an der Tür stehen. Amanda traute Lew nicht. Eigentlich traute sie niemandem mehr. Überhaupt war es so, dass das gegenseitige Misstrauen überwog. Würde sie Lew sagen, dass sie müde war und endlich damit aufhören wollte, wäre sie tot. Lew hatte sich gekleidet wie ein reicher Kaufmann. Sie wusste, dass er in Paris lebte und nur auf Reisen ging, wenn eine große Sache geplant war. Da saß er vor ihr und nippte an seinem heißen Tee.

»König Ludwig muss sterben«, sagte Lew.

4

Zu dieser Stunde war es weder hell noch dunkel. Mader blieb immer wieder stehen, um die Luft auf seiner Haut zu spüren, und seine Seele schien in diesem herrlichen Landstrich aufzuleben. Er streckte und dehnte sich, die Freude, nach der er sich verzehrt hatte, war wieder da. So war das Leben schön. Er verließ den Weg und lief quer über die Wiese. Gleich würde er den Bauern Mahr begrüßen und mit ihm einen freundlichen Ratsch abhalten. Graf Dürckheim hatte ihn wieder einmal hinausgeschickt. Er sollte sich umhören und die Augen aufhalten. Das tat er nur zu gerne, denn so viel Freiheit wie an diesen Tagen gab es sonst nicht für ihn. Wenn seine Augen durch den Zauber der Berge und den Liebreiz der Landschaft gesättigt waren, dann war er dankbar dafür, dass er hier sein durfte. Wenn er an seine im Elend lebende Familie dachte, dann konnte das auch nicht anders sein. Doch seine Fröhlichkeit wurde getrübt durch den Anblick der Reiter, die in einiger Entfernung über die Landstraße ritten.

Mahr begrüßte ihn wie immer auf seine grummelnde Art und ließ ihn gleich beim Heumachen mitarbeiten. Seine Tochter stand bei den Gänsen und die Söhne trugen schwere Eimer mit Wasser vom nahen Bach zum Haus. Der Bauer spitzte die Lippen und pfiff, weil der Hofhund zu knurren begann.

»Seltsam ist das schon«, sagte Mahr, als er sah, wohin Mader schaute. »Früher kam kaum ein Gendarm bei mir vorbei und jetzt sind es gleich vier. Der Feilner vom Gässerhof hat erzählt, dass zwei von denen Schwaben sind, einer ist Oberpfälzer und der mit dem dunklen Ross ist Franke. Als hätten wir keine bayerischen Gendarmen mehr.«

Mader schwieg. Die Uniformen waren neu, das sah er auch aus der Distanz. Neue Gewehre trugen sie auch. Das würde den Grafen interessieren.

Die Bäuerin trat vor das Haus und brachte den Käse. Deshalb war Mader zum Mahrhof gekommen. Der König schätzte den würzigen Geschmack.

»Wo gehst du jetzt hin?«, fragte der Bauer.

»Dorthin und hinüber«, antwortete der königliche Diener ausweichend.

Der Bauer spuckte ins Gras.

»Dann mach einen Bogen und meide das Gut von der Fürstin. Die alte Fuchtel hat einen Gast. Mit ihr ist nicht gut Kirschen essen, wenn sie sich belästigt fühlt.«

Genau das aber reizte Mader. Wer kehrte denn freiwillig bei dieser alten Vettel ein? Noch schlimmer als sie war ihr Hofmann Stauder. Der hetzte seine Hunde auf jeden, den er für belästigend hielt. Das große Gut lag auf einem Hügel und war frontal nicht einsehbar. Schon allein wegen der scharfen Hunde schlug Mader einen Bogen und schaute aus der sicheren Distanz eines Hügels zum Gut hinab. Das schlossähnliche Haus lag still da. Bei den Ställen bewegte sich auch nichts. Die große Scheune blieb ebenfalls geschlossen. Zwischen den Obstbäumen, die entlang des Weges zur Straße standen, bewegte sich eine Person. Sie schien sich die Bäume einzuprägen. Es war eine kleine, schlanke Frau, und Mader spürte, wie sich seine Neugier in Interesse wandelte. Ausgeschlossen, dass er mit einer solchen Dame Kontakt aufnehmen durfte, aber in seinem Kopf spielte das keine Rolle. Sein Zugeständnis war der Wunsch, ihr dienen zu dürfen. Er würde ihr im Winter die heiße Schokolade in den Salon bringen oder bei Regen auf dem Kutschbock warten, wenn sie bei einer Soiree zu Gast war. Ihr untertänigster Diener würde er sein, davon träumte er.

Die Fürstin rauschte heran. In ihrem Gefolge zwei Mägde mit Obstschalen und zwei Jagdhunden. Mader machte, dass er davonkam, bevor die Tiere Witterung aufnahmen.

Graf Dürckheim ließ Mader auf der Treppe flüsternd berichten, zog sich dann in seine Räumlichkeiten zurück und schaute noch einmal seine Notizen durch. Dabei wanderten seine Augen immer wieder zu dem in Samt eingeschlagenen Brief. Der König hatte sich in seine Gemächer zurückgezogen und wollte niemanden sehen. Dürckheim konnte nicht nach Wien reisen, weil die Regierung rund um das Schloss bereits einen Kordon aus bewaffneten Reitern eingesetzt hatte. Es war bezeichnend für diese Clique in München, dass sie fremder Gendarmen bedurfte. Offenbar glaubte sie, die hätten gegen den König weniger Skrupel. In ihm reifte eine Idee. Wenn er direkt in die Berge reiten würde, dann käme er nach Tirol. Dort würde sich dann schon ein Vertrauter finden, der den Brief seiner Majestät an Kaiserin Elisabeth übergeben konnte. Nur eines machte ihm Sorgen. Diesen Ritt konnte er unmöglich allein wagen. Es gab nur einen, dem er vertraute, und der stand draußen an der Treppe und wartete. Er hatte Mader präzise nach den Gewehren der Gendarmen befragt und war sich sicher, dass es sich um die allerneuesten Modelle des Typus M 71/84 handelte, die soeben erst die Fabrik in Amberg verlassen hatten. Sie wollten also tatsächlich ihren eigenen König belagern. Natürlich war es unter diesen Umständen klar, dass sie bereits die Post kontrollierten. Es gab keinen anderen Weg, als allen Mut zusammenzunehmen und durch das Gebirge zu reiten. Graf Dürckheim war fest dazu entschlossen. Da fiel ihm ein, dass der Wiener General Lehner in Reutte ein Anwesen besaß. Einen treueren Boten konnte er kaum finden. Er musste die Landstraße benutzen, um an den Lech zu kommen, an dessen Ufer er hinaufreiten konnte. Die Gefahr, von den bewaffneten Reitern entdeckt zu werden, war auf den Wegen von Neuschwanstein an den Lech besonders groß. Kräftige und schnelle Pferde waren vonnöten. Er rief Mader zu sich und schickte ihn zum Stallmeister. Es galt, keine Zeit mehr zu verlieren.

Dürckheim kleidete sich in robusten Stoff und steckte nur eine Pistole ein. Er wollte beweglich sein und dem Pferd nicht zu viel Gewicht aufladen. Den Brief steckte er unter das Hemd. Welche Absichten Majestät mit den Zeilen an die Kaiserin wohl verband? Auf keinen Fall konnte er damit rechnen, dass Österreich sich für König Ludwig in die Bresche warf.

Er verbot sich, weiterzudenken. Der König konnte sich auf ihn verlassen; darüber nachdenken brauchte niemand, der eine Ehre im Leib hatte.

Mader stand neben dem riesigen Pferd und ließ sich vom Stallmeister auslachen. Er war ein ungeübter Reiter und schaffte es nicht in den Sattel. Kräftig genug war er, nur stellte er sich sehr ungeschickt an und das Pferd wollte lieber in den Stall zurück. Als er endlich aufsaß, da trabte das Pferd ruhig bis zur Mauer und schabte ihn heftig an der Wand entlang. Schon landete er auf dem Boden und rieb sich den Arm. Der Stallmeister lief, um sich auszulachen, schnell in den Pferdestall, damit es niemand hörte. Wehe ihm, Majestät würde sich durch ihn gestört fühlen.

Ich bin ein Diener, sinnierte Mader, kein Chevauleger. Er versuchte es wieder und wieder, denn es musste ihm gelingen. Eine Magd trug einen Leinensack mit Esswaren und wollte ihn Mader reichen, als der gerade wieder im Sattel saß. Irritiert stieg das Pferd mit den Hinterbeinen hoch und Mader rutschte hinab und fiel direkt auf die Magd.

So liegend fand sie Graf Dürckheim, als er von der Treppe kommend in den Hof trat und nach seinem Pferd rief. Er beachtete diese Szene jedoch überhaupt nicht, schwang sich in den Sattel und ritt den Berg hinab. Mader war wieder aufgestiegen und zu seiner völligen Verblüffung folgte sein Tier dem Grafen vor ihm und ließ seinen Reiter in Ruhe. Was Mader nicht wusste: Der Graf hatte seinem Leittier eine Stute an die Seite gestellt, die in braver Ergebenheit ihrem Hengst überallhin folgen würde. Dürckheim wusste, dass der königliche Diener kein versierter Reiter war.

Graf Dürckheim hatte genug mit seinen Gedanken zu tun. Außerdem interessierte es ihn auch nicht, in welchen Verhältnissen das Gesinde zueinander stand. Er hatte im Vorübergehen erwähnt, dass er mit Mader zur Königin Marie eilen würde, um ihr eine königliche Botschaft zu übermitteln. Neben dem Stallmeister, seinen Gehilfen, den Schmieden und Futterknechten, hatten es sicher genügend kleine Spitzel vernommen, die für ein paar Silberlinge Geschichten aus dem Schloss an die Agenten der Regierung verrieten, die sich rund um Neuschwanstein in den Dörfern herumtrieben.

Königin Marie hatte sich nach Elbigenalp in Tirol zurückgezogen. Wie unerträglich musste es für sie gewesen sein, dass man ihr angeblich krankes Hohenzollernblut für die Ursache der Eigenheiten ihrer Söhne hielt? Ganz abgesehen von den Münchner Gerüchten, sie habe ihre Kinder nicht von König Maximilian empfangen.

Wie konnte man sich ungestraft erlauben, eine bayerische Königin derart zu beleidigen?

Elbingenalp lag einige Reitstunden hinter Reutte, was sich daher für eine kleine Finte eignete. Allerdings glaubte der Graf nicht, dass man sich lange ins Bockshorn jagen ließ. Ein Graf Dürckheim, persönlicher Adjutant Seiner Majestät, war schließlich kein gewöhnlicher Postreiter.

Die Sonne stand hoch im Westen und Graf Dürckheim ritt auf sie zu. Er sah eine frische Hufspur vor sich. Das Tier musste frisch beschlagen worden sein, denn gleich daneben befanden sich Spuren eines anderen Pferdes. Zwei Reiter also, die vor noch nicht allzu langer Zeit diesen Weg genommen hatten. Er vermutete eine Patrouille der Gendarmen. Spontan ritt er in ein kleines Waldstück. Mader zuckte zusammen, als sein Pferd abrupt in den Wald abbog. Er war ganz in seine Bilder versunken gewesen, die ihm jene schöne Frau unter den Apfelbäumen gezeigt hatte. Die Dame hatte ihren Kopf sinken lassen und nicht eben glücklich ausgesehen. Natürlich hatte sie nicht zu ihm hingeschaut, dafür war sie zu vornehm.

Graf Dürckheim erreichte den Lech und nahm die Zügel in die Hand. Die Grenze war nicht mehr fern und die Tiroler Berge waren nahe. Immer höher wuchsen die Felsen in den hellen Himmel, deren Anblick dazu reizte, sich an die Schönheit dieser Natur zu verlieren. Schnee lag noch reichlich unter den Gipfeln, die Winde frischten auf und schienen von allen Seiten zu kommen.

Mader hatte für die Natur keinen Blick. Der stramme Ritt des Grafen hatte sein Pferd veranlasst, es ihm gleichzutun, sodass er fürchterlich durchgerüttelt worden war. Sein Körper schmerzte und er befürchtete, vor Mattigkeit und wegen der Beschwerden augenblicklich vom Pferd zu stürzen. Vergebens hoffte er auf eine kleine Rast. Nie mehr in seinem Leben wollte er ein Pferd besteigen.

Graf Dürckheim ritt unter einem Felsbogen durch, der aussah, als hätten ihn Menschen aus dem Gebirge geschlagen. Vor ihm breitete sich ein weiter Moosteppich aus und an einem Waldstück sah er ein frisch gestapeltes Holzlager. Als sein Pferd einen Moment scheute, beachtete er das nicht weiter. Da er keinen Umweg reiten wollte, musste er sich einen Augenblick lang orientieren. Sollte er jetzt eine falsche Entscheidung fällen, würden sie sich in der kommenden Dunkelheit verirren. So mancher Reiter hatte sich in dieser Gegend das Genick gebrochen. Sobald der Graf einen Entschluss gefasst hatte, ließ er sein Pferd antraben. Er visierte einen unscheinbaren Pfad an, hinter dem er das Ufer des Lechs vermutete. Die Luft trug den Duft frischen Wassers der Schneeschmelze herüber. Graf Dürckheim sah das nervöse Spiel der Ohren seines Pferdes. Das Tier gehorchte ihm nur noch, weil es ihm absolut vertraute. Plötzlich ließ er sich aus dem Sattel gleiten und hing an der Seite seines Pferdes.

Mader stand das Entsetzen im Gesicht. Hinter dem Holzstapel sah er ein Gewehr, das auf ihn zielte. Vor ihm machte das Pferd des Grafen einen mächtigen Satz und verschwand in einen schmalen Pfad zwischen den Bäumen. Als der Schuss einen Schwarm Vögel aus den Bäumen trieb, war es zu spät. Graf Dürckheim warf einen schnellen Blick zurück und sah, wie Maders Pferd zu Boden stürzte.

Der Gendarm löste sich aus seinem Hinterhalt und schaute vorsichtig am Holzstapel vorbei auf die Mooswiese.

5

Der Bankier Feuchtwanger führte seine Gäste vom Salon in sein Arbeitszimmer, wo er persönlich den Rheinwein in prächtige Kelche goss und seinen Besuchern schwere Sessel anbot. Er selbst bevorzugte zwar das Münchner Bier, seine Besuche im Hofbräuhaus waren legendär, aber heute gab es eben köstlichen Wein, weil seine Besucher diesen dem Bier vorzogen. Graf Fugger war es, der ihm den Wein nach einem guten Geschäft geschenkt hatte. Da konnte also mit der Güte des Tropfens nichts schiefgehen. Feuchtwanger schloss die Türen und begab sich hinter seinen Schreibtisch. Der Grund des Besuchs von Professor Miller und dem Fürst von Kast galt der Planung und Finanzierung eines neuen Krankenhauses für die Residenzstadt München. Ein Projekt, das schon lange überfällig war und wegen der Kosten bisher nicht verwirklicht worden war. Inzwischen war man allerdings bei einem Thema angekommen, das keine Zuhörer erlaubte, und daher begleitete der Bankier seine Gäste in sein Arbeitszimmer. Der Fürst saß quasi am Schreibtisch der Regierenden, wenn er dort auch keinerlei Funktion bekleidete. Von Kast führte einen aufwendigen Lebensstil und war daher gezwungen, den Bankier Feuchtwanger um die eine oder andere finanzielle Gefälligkeit zu bitten. Er war ein strammes Mannsbild mit hoher Stirn und herausfordernden Augen. Neben ihm wirkte Professor Miller wie ein gütiger, alter Grandseigneur. Seine langen, schmalen Hände faszinierten den Bankier, der selbst nicht zu den ranksten Zeitgenossen gehörte.

»Wenn man seit dem Februar plant, gegen den König vorzugehen, wird man das nicht mehr lange geheim halten können.« Feuchtwanger schüttelte den Kopf. »Die Gründe, lassen Sie mich das sagen, sind leider völlig absurd. Majestät tun das, was sie immer getan haben.«

Der Fürsthob die Hände und ließ sie wieder sinken.

»Denken Sie nicht, dass ich mich an derlei Dingen beteilige. Es gibt andere, die sich davon etwas versprechen.«

Feuchtwanger sagte dazu nichts. Als Bankier mit seinen Beziehungen wusste er selbstverständlich, wer in Bayern finanziell von Berlin aus unterstützt wurde. So etwas durfte der König selbstverständlich nicht erfahren, auch wenn sogar er Geld von Bismarck bekommen hatte.

»Was mich völlig entsetzt, ist der Weg«, sagte der Professor. »Habe ich das richtig verstanden, dass man den Geisteszustand unseres Monarchen mit einer Ferndiagnose bestimmen will? Wer übernimmt denn für solche Machenschaften die Verantwortung?«

Der Fürst hielt seinen goldgelben Wein gegen das Licht.

»Man sagte, anders wird es keinen Weg geben. Der König wird sich wohl kaum mit den Nervenärzten an einen Tisch setzen.«

»Es geht also um die zerrütteten Staatsfinanzen?«, fragte der Mediziner.

Feuchtwanger lachte laut auf.

»Liebe Freunde, zeigt mir ein Reich, in dem die Staatskasse überquillt. Mein Haus arbeitet eng mit der Rothschildbank in Wien und Frankfurt zusammen. Ich weiß, wovon ich spreche.«

Der Professor war ein belesener Mann.

»Verrückt soll er sein, der König, so pfeifen es die Spatzen in den Münchner Gassen von den Dächern. Leider müsste man dann feststellen, dass das Desinteresse an den Staatsgeschäften bei den meisten Monarchen sehr ausgeprägt war. Denken wir an den armen Ludwig XVI. von Frankreich, der als leidenschaftlicher Uhrmacher lebte.«

»Der Pöbel hat ihm den Kopf abgehackt!», rief der Fürst dazwischen.

Wegen der groben Worte sah man pikiert in die Runde. Es entstand eine Pause, die von Feuchtwanger endlich aufgehoben wurde.

»Der Bayer ist zwar hitzig, doch noch lange kein Franzose. Einen toten König wird es bei uns nicht geben.«

Professor Miller war der gleichen Meinung.

»Schon«, sagte er, »aber vergessen wir nicht, das Königreich Hannover wurde zur preußischen Provinz, weil es sich im Krieg 1866 gegen Berlin stellte, genau wie Bayern. Man hat mit Georg V. einen blinden König aus dem Land gejagt, sein gesamtes Vermögen konfisziert, und niemand in seinem Land ist dagegen aufgestanden.«

»Das war in Bayern nicht nötig», antwortete der Fürst. »Bayern ist, wenn auch zähneknirschend, dem Deutschen Reich beigetreten. Ich habe 1870 im Krieg gegen Frankreich gekämpft.«

Feuchtwanger enthielt sich momentan der Stimme. Er wusste, dass dieser Bismarck ein riesiges Vermögen in Hannover vorgefunden hatte und damit Politik machte. Ohne das Geld aus dem Welfenfond hätte er den bayerischen König niemals umstimmen können.

»Wen interessiert denn in Bayern das Reich? Diese Deutschtümler werden doch verlacht. Andererseits muss ich zugeben, dass es kein deutsches, sondern ein preußisches Reich geworden ist, in dem Hannover oder Württemberg, Sachsen nicht zu vergessen, nur noch Provinzen sind. Mit dem Ende unseres Königreiches droht uns Selbiges«, sagte der Professor. »Das kann ich nicht gutheißen. Bayern hat mit den Stämmen nördlich der Donau absolut nichts gemein.«

»Das ist so, verehrter Professor, aber glauben Sie, dass die Franken aus dem Reich austreten würden? Niemals. Eher noch riefen sie nach preußischen Soldaten und entschieden sich gegen das Königreich Bayern.«