14,99 €

Mehr erfahren.

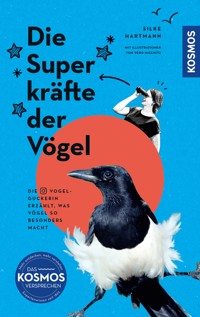

- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Wer dieses Buch liest, wird Amsel, Spatz & Co. garantiert mit anderen Augen sehen! Denn Vögel sind wahre Wunderwesen, deren Superkräfte bisher viel zu oft übersehen wurden. Grund genug also, die Fähigkeiten der Luftakrobaten und Sangeskünstler einmal genauer unter die Lupe zu nehmen "Die Vogelguckerin" Silke Hartmann tut das in diesem Buch und hat dafür mit Deutschlands führenden Vogelforscherinnen über die erstaunlichen Fähigkeiten von Vögeln gesprochen. Gleichzeitig löst sie das Klischee vom alten, männlichen Ornithologen auf und zeigt: Vogelkunde geht auch jung, modern und weiblich! Vom Fliegen übers Singen bis hin zum Schmecken und zur Intelligenz – die Superkräfte von Vögeln sind beeindruckend und werden den Leserinnen und Lesern mit Sicherheit ein staunendes "Wow!" entlocken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 167

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Den Riesenalken, in der Hoffnung,dass ihre Ausrottung uns eine Warnung ist.

© Kai Pätzke

SILKE hat sich selbst beigebracht, Vögel zu sehen. Nach dem Sehen kam das Wissen und sie staunt immer wieder, was Vögel für verblüffende und bezaubernde Wesen sind. Diese Begeisterung möchte sie mit anderen teilen und ihnen den Weg zu diesem Staunen so einfach wie möglich gestalten. So kann unsere Welt ein besserer Ort für Vögel werden. Denn Silke ist fest davon überzeugt, dass wir nur das schützen, was wir sehen und kennen.

Folge Silke unter vogelguckerin.

VÉRO zeigte schon im zarten Alter von sechs Jahren eine große Leidenschaft für Tiere. Egal ob zwei, sechs oder gar keine Beine – alle wurden mit großem Interesse studiert. Die Vögel in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft waren ihr bald bestens vertraut. Zwanzig Jahre und ein Bio-Diplom später begann sie als freie Illustratorin und Comiczeichnerin zu arbeiten. Bis heute verbindet Véro Wissenschaft und Comics auf unterhaltsame Weise.

Folge Véro unter verocomics.

Inhalt

Verzaubern

Fliegen

Singen

Heilen

Fünf Sinne

Sehen

Hören

Riechen

Schmecken

Tasten

Der 6. Sinn

Aussehen

Größe

Schönheit

Tarnung

Innere Werte

Intelligenz

Sozialverhalten

Gut gegen Böse

Resilienz

Hoffnung

Empfehlenswerte Bücher

Impressum

Mit offenem Mund stand ich da. Minutenlang. Wie in einem Comic. Als ich das endlich bemerkte, versuchte ich, meinen Mund zu schließen. Meine Gesichtsmuskeln setzten diesen Befehl nur zögerlich um.

KURZ DANACH STAND MEIN MUND WIEDER OFFEN und ich merkte, dass mir der Atem stockte. Nach meinen weit geöffneten Augen und meinem klopfenden Herzen zu urteilen, war es nicht das erste Mal. Kurz fiel mir auf, wie uncool ich wohl aussehen musste, aber das war egal. Ich stand ganz allein an einer großen Lichtung mitten im Wald. Die Dämmerung hatte eingesetzt, um mich herum lag eine zentimeterdicke Schneedecke. So richtig allein war ich allerdings nicht: Direkt über den Wipfeln der Bäume zogen zwei Mäusebussarde ihre Kreise, ein Habicht saß unweit von mir auf einem Ast und einen Merlin hatte ich auch schon registriert. Doch die Greifvögel interessierten mich ausnahmsweise nur am Rande. Und sie interessierten sich nicht für mich. Unser aller Aufmerksamkeit galt den zweieinhalb Millionen BERGFINKEN um uns. Sie waren überall und ich stand mitten im Schwarm.

Was für eine Show

Genau das hatte ich vermeiden wollen. Ich war mehrere Hundert Meter entfernt von dem Schlafplatz, an dem sie sich seit einigen Tagen abends nach ihren Streifzügen durch die umliegenden Wälder einfanden. Eigentlich hatte ich nur von Ferne ihren Einflug beobachten wollen, um sie nicht zu stören. Die Bergfinken hielten sich allerdings nicht an mein Abstandskonzept: Statt irgendwo da drüben, wie ich das erwartet hatte, sammelten sie sich in meiner Nähe und vollführten ihre Flugshow direkt vor mir. Nur für mich.

Es war Mitte Januar in der Nähe eines südniedersächsischen Dorfes am Rand des Sollings. Bis vor wenigen Minuten hatte ich mich gedanklich in einem wissenschaftlichen Fachartikel befunden, den ich für dieses Buch gelesen hatte und noch nicht richtig einordnen konnte. Überhaupt steckte ich gedanklich grade sehr tief in Zahlen, Daten, Fakten aus Forschungen, über die ich gerne staune, keine Frage! Aber nur wegen solcher Begegnungen mit echten Vögeln in der Natur gibt es dieses Buch.

Dicht an dicht saßen die Bergfinken wie Blätter in den Bäumen.© Kai Pätzke

Zweieinhalb Millionen Bergfinken wirbelten in dichten Wolken direkt vor mir.© Kai Pätzke

Vögel sind supercool

Vögel begeistern mich und ich liebe es zu staunen. Diese Begeisterung will ich teilen, um andere damit anzustecken. Es ist die beste Möglichkeit, die mir einfällt, um Vögel sichtbarer zu machen und um ihnen beim Überleben zu helfen. Am leichtesten geht das, wenn ich zeige, warum sie so supercool sind. Vögel leben im Alltag so nah um uns wie kaum ein anderes Tier, und doch sind sie häufig nicht mehr als ein Hintergrundrauschen in unserem Alltag. Sie fallen vielen Menschen erst auf, wenn sie mitten in der Nacht von ihrem Geträller geweckt werden, sie ihnen das Auto und die Gartenstühle vollkleckern oder gegen die Wohnzimmerscheibe knallen. Zugegeben: Das wirkt auf den ersten Blick nicht sehr cool.

Auch in unserer Alltagssprache hat sich ein abfälliges Bild von Vögeln verankert: Bei uns piept es, wenn wir eine Meise oder allgemein einen Vogel haben, jemand ist eine dumme Pute, lahme Ente oder blöde Gans mit einem Spatzenhirn. Wir lassen den Pleitegeier kreisen, klauen wie die Raben oder wie die diebischen Elstern. Wir attestieren uns gegenseitig wahlweise Rabeneltern, ein Dreckspatz, ein Schmierfink oder ein Schluckspecht zu sein. Am Ende schicken wir sogar gerne mal den Kuckuck vor, wenn wir uns nicht trauen, Teufel und Hölle ins Spiel zu bringen: Was zum …?!

Das alles klingt wenig schmeichelhaft, und doch bin ich fest davon überzeugt: All das ist nur Tarnung. Hinter der Fassade der scheinbar leicht verpeilten, nervös flatternden Tierchen verbergen sich Wesen mit Superkräften.

Superviele Superkräfte

Schon auf den zweiten Blick offenbaren Vögel ihre genialen Eigenschaften: Sie sind sehr intelligent, leben in komplexen sozialen Verbänden, navigieren zielsicher über Tausende Kilometer und können fliegen (hallo???)! Mit ihren Superkräften haben sie sich dem großen Dinosauriersterben widersetzt und sich auf allen Kontinenten ausgebreitet. Sie haben sich das Land, die Luft und das Wasser als Lebensräume erobert. Sie bewohnen karge Wüsten, überfliegen die höchsten Berge, trotzen der Kälte und tauchen Hunderte Meter hinab in die Tiefen der Ozeane.

Hinter der Fassade der flatternden Tierchen verbergen sich Wesen mit Superkräften.

Menschliche Superheld:innen sind besonders groß, besonders klein, besonders schön, besonders hässlich, besonders klug oder zur Tarnung besonders durchschnittlich – in jedem Fall haben sie aber eine Spezialfähigkeit, die sie von anderen absetzt. Vögel sind all das und noch viel mehr. Vor allem haben sie aber besondere Fähigkeiten, die wir nicht haben. Und selbst bei den Fähigkeiten, die wir scheinbar mit ihnen teilen, lohnt sich genaueres Hinsehen.

Wir neigen dazu, das Alltägliche normal zu finden und nur das Seltene, das Außergewöhnliche wertzuschätzen. Das gilt viel zu oft sogar unter Vogelbegeisterten auch für Vögel. Tauben und Spatzen? Nerven! Amseln oder Kohlmeisen? Laaaaangweilig. Aber Bienenfresser und Eisvögel? Yeah, mega! Und Rebhühner und Kiebitze? Tja, die waren auch lange langweilig, jetzt plötzlich sind sie eine Rarität und somit wieder interessant geworden.

Ich begeistere mich nicht nur für die seltenen, besonders bunten Vögel irgendwo in der Ferne, sondern auch für die Normalos bei uns im Garten. Für mich ist jeder Vogel ein Grund zum Freuen. Erstens natürlich, weil Vögel realgewordene Wunderwesen sind, über die ich mich einfach freuen muss. Zweitens aber auch, weil sie insgesamt immer seltener werden. Das liegt vor allem daran, dass wir ihnen das Leben schwer machen.

Wissenschaft, Baby!

Bergfinken werden in diesem Buch nur noch am Rande vorkommen. Das liegt zum einen daran, dass sich die Auswahl der Arten am Stand der Forschung und unserer Erkenntnisse orientiert. Manche Vogelarten sind besonders populär bei Forschenden, weil es hier schon Grundlagenwissen gibt oder das besondere Verhalten einer Art sie für eine Superkraft verdächtig gemacht hat. Dass die BERGFINKEN (oder andere Vögel, die jeweils unerwähnt bleiben) nicht in den Abschnitten über die fünf Sinne oder beim Thema Intelligenz vorkommen, heißt nicht, dass sie nicht klug wären oder über keine außergewöhnliche Sinnesleistungen verfügen. Sie sind dafür einfach noch nicht in den Fokus der Wissenschaft geraten.

Überhaupt ist es eine spannende Zeit in der Vogelforschung. Die moderne Technik eröffnet uns so viele neue Möglichkeiten, Vögel besser zu verstehen – oder zumindest zu verstehen, was sie wie machen. Sie ermöglicht es Forschenden, Vögel in der Natur zu beobachten, ohne sie großartig zu stören, zu verwechseln oder sonst wie aus den Augen zu verlieren. Mit winzigen Geräten folgen wir den Vögeln hoch in die Lüfte und über Kontinente hinweg. Wir messen, zählen, treten in Interaktion mit ihnen und verstehen immer besser, warum und wie wir sie dringend noch viel besser schützen müssen.

Seit langem weiß ich: Wenn man anfängt, Vögel wahrzunehmen, schaltet das ein neues Realitätslevel frei. Aber beim Schreiben dieses Buches habe ich gemerkt: Wenn ich versuche, zu verstehen, wie Vögel die Welt sehen, öffnet das nochmal eine ganz neue, noch viel größere Welt direkt um uns, die wir so nicht wahrnehmen können. Die Vögel hingegen schon.

Seit langem weiß ich: Wenn man anfängt, Vögel wahrzunehmen, schaltet das ein neues Realitätslevel frei.

Wissenschaft hilft uns, unsere Welt ein bisschen verstehen zu lernen. Dieses Buch ist also auch eine Liebeserklärung an die Wissenschaft, weil sie mir mit ihren Erkenntnissen immer wieder hilft, noch mehr über Vögel zu staunen. Wobei es „die Wissenschaft“ gar nicht gibt. Es gibt viele Forschende, die auf Basis von wissenschaftlichen Methoden neue spannende Erkenntnisse über die Welt erlangen und diese mit uns teilen. Wissenschaft ist immer im Fluss und kein feststehendes Glaubenskonzept. Sie baut auf vorhandenem Wissen und Theorien auf, verändert sich mit neuen Erkenntnissen, die wir Puzzlestück für Puzzlestück in ein Gesamtverständnis der Welt einfügen. Das wächst immer weiter und verändert sich stetig. Wenn wir unsere Vorstellung von dem, was wahr ist, anpassen an neue Erkenntnisse, ist das wissenschaftlicher Fortschritt. Wahrheit ist stets nur das, was wir aufgrund der aktuellen Beweislage für wahr halten. Auf dieser Grundlage beschreiben und interpretieren wir das, was wir sehen – oder zu sehen glauben. Fragen bestimmen die Antworten, die wir erhalten. Wenn wir nach der Uhrzeit fragen, werden wir nichts über das Wetter erfahren – es sei denn, der Regentropfen fällt grade genau auf die Armbanduhr (oder das Handy). Das gilt auch für die Wissenschaft.

Ich war überrascht, wie oft ich im Laufe der Recherchen für dieses Buch an den Punkt kam, an dem Forschende mir sagten, dass sie etwas noch nicht genau wissen. Aber so ist das wohl: Je mehr wir wissen, desto mehr neue Fragen ergeben sich. Das mag auf den ersten Blick frustrierend wirken. Aber ich finde diese Wissenslücken aufregend, weil sie so viele neue Möglichkeiten eröffnen. Es bleibt spannend. Und auch ein bisschen geheimnisvoll.

Flitzende kleine Teichhuhnküken wuseln sich mitten in jedes Herz.© Kai Pätzke

Held:innen vor unserer Haustür

Bei der Auswahl der Beispiele konzentriere ich mich hauptsächlich auf Vogelarten, die hier bei uns bekannt oder zumindest verbreitet sind. Mir ist wichtig, dass die gefiederten Protagonist:innen dieses Buches die Vögel sind, die direkt vor unserer Nase leben, wir genau diesen Superheld:innen in der Natur begegnen können. Faszinierende Erkenntnisse über Vögel in fernen Ländern haben Platz gemacht für die mindestens genauso coolen Superkräfte unserer heimischen Vogelarten. Mein Ziel – oder besser: meine Hoffnung – ist es, dass wir Vögel mit anderen Augen sehen und sich der Blick auf die Welt um uns weitet. Dies ist eine Reise in meine Welt des Staunens.

Außer bei meinen persönlichen Anekdoten stütze ich mich dafür nicht auf individuelle Erfahrungen, sondern auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Mit diesem Buch gebe ich einen kleinen, unterhaltsamen Einblick, aber keinen vollständigen Gesamtüberblick der aktuellen Forschungslage. Fachmenschen mögen mir verzeihen, dass ich Zusammenhänge vereinfacht darstelle und Details ausgelassen habe. Damit der leichte Charakter dieses Buches erhalten bleibt, habe ich auf direkte wissenschaftliche Zitate und Quellenangaben verzichtet.

So. Bereit? Dann lasst uns abheben in die Wunderwelt der Vögel und ihrer Superkräfte.

Die wohl offensichtlichste Superkraft der Vögel ist das Fliegen. Und wenn wir mal ehrlich sind, beneiden wir Vögel heimlich um diese Fähigkeit: abheben, alles hinter sich lassen, frei über Grenzen hinwegsegeln.

ERSTAUNLICHERWEISE NEHMEN WIR DAS FLIEGEN trotzdem viel zu oft als selbstverständlich hin und staunen gar nicht über diese verblüffende Leistung, mit der Vögel der Schwerkraft trotzen.

Dabei ist der Traum vom Fliegen bestimmt so alt wie die Menschheit selbst. Schon die alten Griechen erzählten sich von Daidalos, der für sich und seinen Sohn Ikarus Flügel aus Federn und Wachs baute. Die funktionierten prächtig. Ikarus wurde nur ein bisschen übermütig: Er flog zu nah an die Sonne, das Wachs schmolz und er stürzte ab. Seitdem haben noch zahllose menschliche Superheld:innen ihren gefiederten Vorbildern nachgeeifert und sind in Geschichten abgehoben: Superwoman und Superman, Mary Poppins, Peter Pan, Neo und Trinity. Die meisten von ihnen haben dafür allerdings keine Flügel zur Verfügung. Und ich finde: Ohne Flügel fehlt ihnen das Coolste.

Nach der Katastrophe mit Daidalos und Ikarus und auch rein praktisch betrachtet ist dies jedoch verständlich: Einer wissenschaftlichen Berechnung zufolge müssten menschliche Superheld:innen eine zwei Meter dicke Brust haben, um ihre Flugmuskulatur unterzubringen, wollten sie tatsächlich ihr eigenes Gewicht mit Flügeln in die Luft heben. Gut, dass diese Berechnung zumindest Engel nicht zu irritieren scheint.

Gewichtsoptimiert

Ganz anders verhält es sich bei den Vögeln: Ihr gesamter Körperbau wurde seit Jahrtausenden für den Flug optimiert. Zwar erledigt auch bei Vögeln die Flugmuskulatur im Brustraum die hauptsächliche Flugarbeit, die muss jedoch nicht ganz so groß sein, wie das bei uns der Fall wäre. Die oberste Priorität bei der Evolution der Vögel war es, Gewicht einzusparen. Ihre Knochen sind leicht und im Rumpf mit den Gelenken verwachsen. Dadurch sparen sie an diesen Stellen Sehnen und Muskeln und ermöglichen eine starre, jedoch sehr leichte Struktur. Auch bei den Organen wurde Gewicht eingespart. Vogelweibchen haben nur einen Eierstock. Die Zähne wurden gleich ganz wegrationalisiert und durch einen Muskelmagen ersetzt, der zwar sehr schwer ist, jedoch wegen seiner Lage am Körperschwerpunkt den Flug stabilisiert.

Selbst ihre äußeren Geschlechtsorgane bilden Vögel am Ende der Brutzeit zurück und sparen dadurch Gewicht ein. So schrumpfen die Hoden der HAUSSPERLINGE von Bohnengröße auf stecknadelkopfklein, sobald sie nicht mehr gebraucht werden.

Im Umkehrschluss führt das dazu, dass bei einigen Vogelarten während der Brutzeit der Flug stark beeinträchtigt ist. Beispielsweise nehmen SPERBERWEIBCHEN durch das Wachstum ihres Eierstocks und durch Fetteinlagerungen 13 Prozent Körpergewicht zu. Sie verlieren ihre Windschnittigkeit und Jagen wird für sie immer schwerer, je näher die Eiablage kommt. Während sie brüten und auch wenn die Jungen schon da sind, werden sie von den Männchen mitversorgt. Und weil es grade so gut passt, nutzen sie diese Zeit gleich auch noch, um zu mausern.

Abheben

Obwohl ein Vogel Tausende Federn hat, so sind doch nur einige wenige für das Fliegen zuständig: die Schwungfedern und die Schwanzfedern. Mit diesen steuert ein Vogel seinen Flug. Und genau mit diesen Federn haben wir lange versucht, uns das Geheimnis des Fliegens zu erklären. Nach vielen gescheiterten Versuchen mit gefiederten Flugapparaten kamen die Forschenden dahinter, dass es nicht die Federn an sich sind, die den Flug ermöglichen, sondern eher die Flügel.

Wenn ein Vogel mit seinen Flügeln schlägt, sieht es so aus, als rudere er sich damit quasi durch die Luft und drücke sich vorwärts. Er sorgt so allerdings nur dafür, dass Luft um den Flügel herumströmt. Flügel sind nach oben gewölbt, ähnlich wie ein Flugzeugflügel. Wenn im Flug Luft um den Flügel strömt, ist der Weg oben über den Flügel für die Luft länger und ihr Druck lässt dort nach. Dadurch entsteht von unten Auftrieb. Dieses Prinzip nutzen Flugzeuge durch ihren maschinellen Vorwärtsschub, ohne mit den Flügeln schlagen zu müssen. So wird ebenfalls Luft um den Flügel herumgeleitet und Auftrieb erzeugt.

Beim Vergleich mit einem Flugzeug kann man noch eine andere Herausforderung des Fliegens erahnen. Auch wenn es uns so leicht erscheint, wie sich Vögel in die Lüfte erheben und scheinbar mühelos davonfliegen, so ist es doch Schwerstarbeit. Auch ein Flugzeug hebt ja nicht einfach vom Wind getragen in die Luft ab, sondern hat dabei einen sehr hohen Energieverbrauch. Fliegen kostet auch Vögel viel Energie.

Das hat zur Folge, dass kein Vogel fliegt, wenn er nicht muss. Die drei Hauptgründe für Vögel, um in die Luft abzuheben, sind Nahrungsbeschaffung, Fortpflanzung und Gefahr. Ein durchschnittliches ROTKEHLCHEN verbringt nur etwa eine halbe Stunde pro Tag im Flug und bewegt sich so oft wie möglich hüpfend fort. Die kurzen Flüge, die es unternimmt, bestehen fast nur aus Start und Landung und verbrauchen daher viel Energie.

Schwergewicht

Es gibt aber auch Vögel, denen fällt der Flug besonders schwer. Unsere HÖCKERSCHWÄNE gehören mit zu den schwersten flugfähigen Vögeln weltweit. Sie wiegen so um die zehn bis 14 Kilo und haben eine Flügelspannweite von zwei, zweieinhalb Metern. Damit fliegen sie haarscharf an der aerodynamischen Obergrenze des Möglichen entlang.

Beim Start zählt für Höckerschwäne jedes Gramm. Deshalb nehmen sie über den Tag verteilt häufige, aber kleine Mahlzeiten zu sich. So halten sie sowohl ihr Gewicht als auch ihr Energielevel möglichst konstant, um jederzeit abheben zu können. Es wäre äußerst ungünstig, wenn sie von einem üppigen Mittagessen am Boden gehalten würden, falls mal wieder Gefahr droht. Zwar fliegen sie viel energieeffizienter als kleinere Vögel, durch ihr hohes Grundgewicht haben sie jedoch nur wenige Energiereserven.

Wenn Höckerschwäne elegant und weiß leuchtend auf einem stillen See dahinschwimmen, verstehe ich gut, warum sie ihren Weg in so viele Märchen und Geschichten gefunden haben. Aber spätestens, wenn ich dabei zusehe, wie sie ihre vielen Kilo beim Starten in die Luft bewegen, bröckelt dieses Bild von Eleganz und Anmut etwas.

Der Luftkisseneffekt

Indem die Schwäne sich beim Abheben dicht über der Wasseroberfläche halten, staucht sich die Luft zwischen ihren Flügeln und dem Wasser. Dadurch entsteht Auftrieb, der dafür sorgt, dass sie auch in der Luft bleiben, bevor sie die eigentlich benötigte Fluggeschwindigkeit erreicht haben.

Flügelschlagend erheben sie sich aus dem Wasser und laufen über die Wasseroberfläche, um zu beschleunigen. Mit dem Wasserplantschen und dem Flügelschlagen ist das auch akustisch ein ziemliches Spektakel. Nach gut 25 Metern heben sie langsam, fast trotzig ab und halten sich noch einige Meter dicht über der Wasseroberfläche. Dort nutzen sie den Luftkisseneffekt schon lange, bevor wir Menschen ihn entdeckten und für uns zunutze machten. Indem die Schwäne sich beim Abheben dicht über der Wasseroberfläche halten, staucht sich die Luft zwischen ihren Flügeln und dem Wasser. Dadurch entsteht Auftrieb, der dafür sorgt, dass sie auch in der Luft bleiben, bevor sie die eigentlich benötigte Fluggeschwindigkeit erreicht haben.

Flügelschlagend laufen Höckerschwäne über die Wasseroberfläche, um zu beschleunigen.© TheOtherKev/Pixabay

Der Luftkisseneffekt hilft ihnen dabei, ihre Geschwindigkeit weiter zu erhöhen und gleichzeitig Energie zu sparen. Wenn sie dann den Einzugsbereich des Luftkisseneffekts verlassen und höher steigen, haben sie genug Geschwindigkeit, um selbst den nötigen Auftrieb zu erzeugen, der sie in der Luft hält. Sie brauchen aber trotzdem noch einmal gut 50 Meter, um eine Flughöhe von fünf Metern zu erreichen. Ein echter Kraftakt!

Höckerschwäne benötigen also eine freie Fläche von ungefähr 100 Metern, um sich in die Luft zu erheben. Das muss nicht zwingend Wasser sein. Um abzuheben, laufen sie auch mal über eine Wiese, einen Acker oder einen zugefrorenen See. Sie sind da flexibel. Aber die lange Anlaufphase kann zu einem Problem werden, wenn ein Schwan einmal notlanden muss oder sich ein Jungschwan etwas verschätzt und ein Gewässer oder gar einen Garten mit einer zu kurzen Startbahn für seine Erkundungen wählt. Im besten Fall hat er dann einen langen Fußmarsch vor sich.

Im Anlauf wirken Höckerschwäne durch ihr hektisches Flügelschlagen sehr angestrengt. Sind sie aber erst einmal in der Luft, ist ihr Flügelschlag langsam, kraftvoll und sie finden zu alter Eleganz zurück. Trotzdem kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass ihr Flug etwas schwerfällig ist. Dazu trägt auch das laute Geräusch ihrer Flügel bei, das an das Geräusch von Windkrafträdern erinnert (oder erinnern die Windkrafträder an den Schwanenflug? Na, egal!).

Durch ihr enormes Gewicht sind Schwäne auch im Flug nicht sehr manövrierfähig. Das führt dazu, dass sie häufig mit Stromleitungen kollidieren, da sie nicht kurzfristig zusätzlich an Höhe gewinnen können wie andere Vögel.

Bei der Landung immerhin hat es der Höckerschwan leichter: Da er meistens im Wasser landet, muss er seine Geschwindigkeit nicht so stark reduzieren wie andere Vögel. Stattdessen nutzt er seine Füße beim Aufsetzen als Bremse und gleitet dann sanft, aber geräuschvoll im Wasser aus.

Beim Start zeigen Höckerschwäne eindrucksvoll, wie schwer es ist, vom Boden aus in den Flug zu starten. Damit liefern sie ein anschauliches Beispiel für einen alten, noch immer nicht abschließend geklärten Streit in der Evolutionsbiologie: Begannen die ersten Vögel ihre Flugkarriere vom Boden aus oder ließen sie sich von Bäumen herabgleiten?

Rekordhalterin