9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

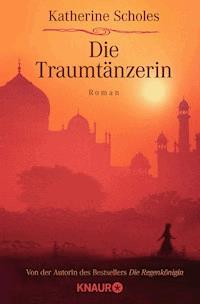

Ein großer Frauenroman um die Tabuthemen Magersucht und Depression - Schauplatz: Indien Jahrelang glaubte die junge Zelda, dass ihre Mutter tot sei. Erst nach dem Tod ihres Vaters erfährt sie die bittere Wahrheit: Ellen, ihre Mutter, verließ vor vielen Jahren ihre Familie und ging nach Indien. Zelda lässt das Leben ihrer Mutter, die einst eine gefeierte Tänzerin war, keine Ruhe mehr. Was hat Ellen dazu gebracht, ihr Kind im Stich zu lassen und in der Ferne ein völlig neues Leben anzufangen? Zelda macht sich auf die Suche nach ihrer Mutter und stößt auf eine Wahrheit, mit der sie nicht gerechnet hatte ... Die großen Sehnsuchtsromane von Katherine Scholes - endlich auch als eBook lieferbar!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 549

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Katherine Scholes

Die Traumtänzerin

Roman

Knaur e-books

Über dieses Buch

Ein großer Frauenroman um die Tabuthemen Magersucht und Depression – Schauplatz: IndienJahrelang glaubte die junge Zelda, dass ihre Mutter tot sei. Erst nach dem Tod ihres Vaters erfährt sie die bittere Wahrheit: Ellen, ihre Mutter, verließ vor vielen Jahren ihre Familie und ging nach Indien. Zelda lässt das Leben ihrer Mutter, die einst eine gefeierte Tänzerin war, keine Ruhe mehr. Was hat Ellen dazu gebracht, ihr Kind im Stich zu lassen und in der Ferne ein völlig neues Leben anzufangen? Zelda macht sich auf die Suche nach ihrer Mutter und stößt auf eine Wahrheit, mit der sie nicht gerechnet hatte …

Inhaltsübersicht

Für Brian C. Robinson,

der mich gelehrt hat, das Leben zu genießen.

Teil eins

1

Flinders Island, Tasmanien 1993

Zelda stand auf dem Vorderdeck des Fischerboots und zerteilte Kängurukadaver mit dem Beil. Wie eine Axt hob sie es mit beiden Händen hoch und ließ es mit Schwung hinuntersausen. Sauber durchtrennte es Fell, Fleisch und Knochen. Überall lagen die abgetrennten Stücke wie ein kaputtes Spielzeug herum: Köpfe mit Ohren, Oberkörper mit kleinen Armen, Rümpfe mit langen kräftigen Hinterbeinen und Schwänze.

Als sie den letzten Kadaver zerteilt hatte, warf sie die Stücke in einen Ködereimer und trug ihn nach achtern, wo ihr Vater Krebsreusen mit Ködern bestückte.

»Denk bitte daran, dass ich um sechs Uhr zurückfahren möchte«, sagte sie. »Ich gehe heute aus.«

James sah sie aus den Augenwinkeln kurz an und fuhr mit seiner Arbeit fort. »Also räumst du jetzt wohl auf«, antwortete er.

Zelda schaute ihn einen Moment schweigend an. Dann machte sie sich an die Arbeit, das Wirrwarr von Netzen und Tauen auf dem Deck zu ordnen. Ärgerlich kniff sie die Lippen zu einem dünnen Strich zusammen. Sie wusste genau, dass sie nichts tun oder sagen konnte, was James daran hindern würde, erst spät zurückzufahren.

Die tief stehende Sonne ließ ihre Strahlen über die Wellenkronen tanzen. Große Albatrosse zogen majestätisch ihre Kreise über dem Boot. Mit ruhigem Flügelschlag und gesenktem Schnabel hielten sie Ausschau nach Futter. Zelda betrachtete sie mit Unbehagen. Erst letzte Woche hatte sie einen der Vögel dabei beobachtet, wie er einen Köder samt Thunfischhaken schnappte und mit der Nylonschnur davonfliegen wollte. Mit zitternden Händen hatte sie die Angel genommen und ihn wie einen Fisch eingeholt. Sie musste tief in seinen roten Schlund greifen, um den Haken zu entfernen, während der Vogel heisere Schreie ausstieß und mit den scharfen Krallen wild um sich schlug. Sie war allein auf dem Boot gewesen, und niemand konnte ihr helfen. Schließlich musste sie die Leine abschneiden und den Vogel freilassen. Er ließ sich auf dem Wasser treiben, hielt den krummen Schnabel seitwärts und starrte sie an. Zelda konnte sich gut an den Ausdruck seiner Augen erinnern: ein kindlich überraschter und angsterfüllter Blick.

»Du hättest ihn besser gleich erschossen«, sagte James, als sie es ihm später erzählte. »Du weißt doch, dass er mit einem Haken im Leib nicht überleben wird.«

Endlich ging James ins Führerhaus und ließ den Motor an. Langsam tuckerte das Boot um ein langes schmales Riff. Während James in kurzen Abständen vorsichtig Gas gab, damit das Boot nicht zu schnell wurde, hob Zelda die mit Ködern bestückten Reusen über die Bordwand. Sie sanken schnell und verschwanden im Tang. Über jeder Reuse hüpfte eine schwarz beflaggte Boje auf den Wellen. Als die letzte Reuse gesetzt war, steuerte James das Boot in Richtung Heimathafen, einem weißen halbmondförmigen Strand zwischen felsigen Landzungen.

Zelda stieg ins Führerhaus und schloss die Tür, die sie vor der Gischt schützte. Das Führerhaus war eng. Sie lehnte sich in eine Ecke und hielt, so gut es ging, Abstand. Schweigend standen sie da, während das Boot gegen die kabbelige See anstampfte.

Nach einer Weile sagte Zelda: »Du hast es absichtlich spät werden lassen!« Sie machte eine Pause, aber James antwortete nicht. »Ich möchte mir auch einmal etwas vornehmen dürfen, schließlich bin ich kein Kind mehr.«

»Du kennst die Arbeit«, antwortete James. »Es dauert so lange, wie es dauert. Das war schon immer so und wird immer so bleiben.«

Zelda starrte minutenlang aus dem Fenster und folgte den Konturen eines Felsens, der vor der blutrot untergehenden Sonne aus dem Meer ragte.

Schließlich sagte sie: »Was hast du eigentlich gegen Dana?«

James trat einen Schritt vor, um auf die Benzinuhr zu sehen, und schob sie zur Seite.

»Es ist wegen der Tanzstunden, nicht wahr? Du kannst sie nicht leiden, weil sie mir das Tanzen beibringt.«

James runzelte die Stirn und schwieg.

»Was ist daran nicht in Ordnung?« Zelda gab nicht auf.

»Es ist reine Zeitverschwendung.«

Zelda holte tief Luft. »Du magst es nicht, weil es dich an … Ellen erinnert …« Beim Namen ihrer Mutter versagte es ihr fast die Stimme. Ellen. Der Name stand zwischen ihnen, ein kleiner abgewürgter Laut.

James starrte aufs Meer. Ängstlich betrachtete Zelda sein Gesicht und wartete. Als er zu sprechen begann, war seine Stimme ruhig, fast gelassen.

»Nein, du irrst. Ich will nur nicht, dass du dich auf solche Dinge einlässt.«

»Das ist doch nur zum Spaß«, widersprach Zelda. »Ich lasse mich auf gar nichts ein.«

»Und was ist mit heute Abend?«

Zelda zuckte die Schultern. »Dana bekommt Besuch von ein paar Freunden vom Festland. Es ist eine Gelegenheit, neue Leute kennen zu lernen.«

»Toll! Neue Leute vom Festland!«, imitierte James sie.

Zelda senkte den Blick und betrachtete die frischen Blutspuren und Fischschuppen. Nach einer Weile spürte sie James’ Hand warm und schwer auf der Schulter.

»Hör auf mich, Zel«, sagte er sanft. »Gib dich nicht mit solchen Dingen ab. Bleib bei dem, was du kennst. Einverstanden?«

Zelda warf ihrem Vater einen Seitenblick zu. Ihre Blicke trafen sich. Dann wandte sie sich ab und schaute aus dem salzverkrusteten Kajütenfenster.

Als sie am Steg anlegten, der aus dem geschützten Teil der Landzunge vorragte, sprang sie an Land und machte die Leinen fest.

»Ich nehme den Jeep«, rief sie James zu. »Es kann spät werden, in Ordnung?«

James stellte sich taub und packte langsam und sorgfältig sein Ölzeug ein. Sie sah auf die Uhr und seufzte. Dann lief sie den Steg entlang und sprang hinunter in den weißen Sand. Die schweren Stiefel versanken im Sand und bremsten ihren Schritt.

Schon bald tauchte das Dach der kleinen Blockhütte auf. Graue Granitblöcke bildeten die Grenze zum Strand. Noch bevor sie die Hütte erreichte, zog sie das Gummiband aus dem langen dunklen Haar. Voll und schwer fiel es ihr über die Schultern. Dann zog sie sich das Arbeitshemd über den Kopf. Darunter trug sie ein Herrenunterhemd, das lose an ihrem Körper hing und die Brust nur spärlich bedeckte. Sie warf es über die vor der Hütte gespannte Wäscheleine.

Ihr Blick fiel auf einen kleinen weißen Brief, der vor der Haustür auf dem Boden lag. Lizzie hat wohl die Post gebracht, dachte sie und hob den Umschlag auf. Sie überflog die Adresse. Er war für James. In der oberen rechten Ecke befand sich der Stempel der tasmanischen Regierung. Wahrscheinlich ging es um Wahlen, Gebühren oder Fischereibestimmungen – nichts Interessantes.

Mit dem Brief unter dem Arm drückte sie die Tür mit der Schulter auf. Im Haus roch es nach Holz und Öl. Sie ließ den Brief auf den Tisch fallen und griff nach einem Handtuch, das über dem Kaminsims zum Trocknen hing. Dann ging sie über den Hof und verschwand in der Badehütte.

Sie zog sich aus. Die untergehende Sonne drang durch die Ritzen der Holzwand und malte ein Muster auf ihre nackte Haut. Sie wappnete sich innerlich gegen das kalte Wasser und goss es sich über den Körper. Dabei achtete sie darauf, dass die hochgesteckten Haare nicht nass wurden. Dünne Bäche liefen über Schultern, Hüften und Füße. Sorgfältig seifte sie sich mit einem abgebrochenen Stück Seife ein und schrubbte die Haut mit einer Hand voll kleiner Meeresschwämme. Sie gab sich viel Mühe, Schweiß, Salz und Reste von rohem Fisch zu entfernen.

Ob James schon heraufgekommen war? Würde sie ihm noch begegnen, bevor sie das Haus verließ? Sie wurde wütend. Ich bin einundzwanzig Jahre alt, hatte sie ihm gesagt. Es geht dich nichts an, wohin ich gehe und mit wem ich mich treffe. In seinen Augen standen Wut und tiefer Schmerz.

»Er hängt zu sehr an dir«, hatten ihr Freunde oft gesagt. »Das ist kein Wunder, ihr seid allein. Er musste dir Vater und Mutter sein und will nur dein Bestes …«

Aber Zelda wusste, dass mehr dahinter steckte. Es war etwas anderes, was sie verband. Mit ihrer Entwicklung vom Kind zur jungen Frau wurde es immer stärker. Sie war ihrer Mutter so ähnlich, dass man sagte, sie hätten Zwillinge sein können. James sprach nie darüber. Aber Zelda ahnte, wie schwer es für ihn sein musste, stets an Ellen erinnert zu werden. Eines Tages hatte er überraschend die Badehütte betreten – der kleine Raum mit dem Wassereimer und dem Holzrost, der als Dusche diente. In diesem Augenblick hatte sie begriffen, wie tief es ihn berührte.

»O entschuldige«, hatte er verlegen gesagt, »ich dachte, du bist schon fertig.«

Aber anstatt die Hütte sofort wieder zu verlassen, war er wie angewurzelt stehen geblieben. Stumm hatten sie sich angesehen. Dann war sein Blick langsam über ihren nackten Körper gewandert. Das lange nasse Haar war ihr lose über die Brust gefallen, nur die rosa Spitzen waren zu sehen gewesen. Zwischen den Beinen hatte sich das schwarz behaarte Dreieck von der hellen Haut abgehoben. Zelda hatte mit Erstaunen bemerkt, dass die sonnengebräunte Haut verblasst war und die Konturen ihres Bikinis gerade noch zu erkennen waren. Als sie den Kopf hob, hatte sie Tränen in James’ Augen bemerkt. Er hatte sich vor Schmerz auf die Lippen gebissen.

Der Gedanke daran war ihr unangenehm. Hastig spritzte Zelda sich Wasser ins Gesicht und wusch die Erinnerungen fort.

Nach einiger Zeit stand sie sauber gewaschen und angezogen vor der Hütte. Die Sonne war schon im Meer versunken. Rasch wurde es dunkel. James war immer noch in der Badehütte. Sie warf einen Blick aufs Meer und rannte zu dem alten Jeep, der neben dem Wasserspeicher parkte. Ein Satz und sie saß hinterm Steuer, ließ den Motor aufheulen und fuhr auf dem holprigen Buschpfad davon.

Sie fuhr vorsichtig auf dem schmalen Weg, wich den Schlaglöchern aus und achtete auf Tiere, die plötzlich im Scheinwerferlicht auftauchen konnten. Sie versuchte, die Gedanken an James zu verdrängen, der Erinnerung an sein Missfallen zu entfliehen. Aber stattdessen musste sie an Drew denken, der später in der Hütte auftauchen und seine Sorge über ihren Besuch bei Dana, bei dem sie ihn nicht mitnehmen wollte, äußern würde. Beide, Vater und Geliebter, würden bestürzt und verärgert den Kopf über ihr Verhalten schütteln.

Vor Jahren waren sie einmal Rivalen gewesen, fast schon Feinde. Aber irgendwann hatten sie beschlossen, sich Zelda zu teilen. Niemand außer ihnen durfte sie bekommen.

Trotzig riss sie das Steuer herum und schleuderte um eine Kurve. Als sie den Wagen wieder unter Kontrolle hatte, schämte sie sich für ihr kindisches Verhalten.

Sie war mit den Gedanken bereits beim bevorstehenden Abend, als sie die Hauptstraße erreichte. Sie hatte sich schon seit Tagen darauf gefreut. Danas Haus lag hoch oben auf dem Berg. Sie sah Dana nur zu den wöchentlichen Tanzstunden im Gemeindehaus und hatte noch nie eine Einladung zu ihr nach Hause erhalten. Dana schloss immer ab, wenn alle gegangen waren. Drew, der Zelda abholte, kam häufig zu spät. Also ergab es sich, dass die beiden Frauen im bläulichen Schein der Neonröhre vor dem Haus standen und sich unterhielten.

Beide kamen aus völlig verschiedenen Welten. Zelda kannte nur das Leben auf der Insel. Dana schien nach Lust und Laune in der Welt herumzureisen, nach Belieben in das Leben verschiedener Männer hinein- oder herauszuspazieren, neue Jobs auszuprobieren oder wegen der besseren Aussicht umzuziehen. Einhandsegler, nannte sich Dana lachend. Zelda beneidete sie um ihr Leben – das Tempo, die Erlebnisse, die neuen Gesichter. Trotzdem, es war sicher ein einsames Leben.

»Ganz und gar nicht«, widersprach Dana. Ihr gefiel dieses Leben.

Zelda war an der Kreuzung angekommen und bog langsam in die steile Zufahrt zu Danas Haus ein. Sie betrachtete ihre weiße Seidenbluse, die kühl und weich auf der Haut lag. Es fühlte sich ungewohnt an – so erwachsen. So etwas hätte sie anderswo nie angezogen. Es war schon eine Weile her, als Lizzie, Drews Mutter, die Bluse aus einer Truhe gezogen hatte, in der sie alte Babykleidung und unerwünschte Geschenke aufhob, die sie vielleicht weiterverschenken konnte.

»Deine Mutter hat sie mir geschenkt«, hatte Lizzie gesagt und mit ihren rauen Händen ein letztes Mal über die weiche Seide gestrichen. »So etwas Hübsches habe ich noch nie besessen. Aber es passt nicht zu mir. Du sollst sie tragen.« Wie ein weiches weißes Leichenhemd lag die Bluse ausgebreitet auf dem Bett. »Sie ist aus Frankreich, wie fast alles, was Ellen trug. Siehst du das Schild? Christian Dior. Christian, ein merkwürdiger Name.«

Zelda trug zu der Bluse Jeans und blank geputzte Reitstiefel. Neben ihr auf dem Beifahrersitz lag ein knielanger Rock aus blassblauem Leinen. Beides war für den Abend sowieso nicht passend. Wie waren Danas Freunde wohl gekleidet? Im Geiste sah sie gesichtslose, schnell sprechende Gäste in Abendkleidern und hohen Absätzen. Warum, um Himmels willen, hatte sie die Einladung zu der Party nur angenommen? Sie wusste nicht, was sie sagen sollte oder wie sie sich zu benehmen hatte. Aber sie hatte nicht fest zugesagt, also musste sie nicht erscheinen. Sie konnte abwarten und sich später entscheiden.

Vor der letzten Kurve parkte sie den Wagen und ging zu Fuß weiter. Die Stiefel zog sie aus und trug sie, damit sie nicht schmutzig wurden. Barfuß ging sie vorsichtig über den steinigen Boden.

An einer dicken Eiche blieb sie stehen; sie war näher am Haus, als sie dachte. Die großen nackten Fenster waren hell erleuchtet. Sie duckte sich, um nicht gesehen zu werden, und schlich sich näher heran. Vorsichtig reckte sie den Hals und schaute hinein. Es kam ihr vor wie Fernsehen ohne Ton: weit geöffnete lachende Münder, in der Luft schwebende Ringe aus Zigarettenrauch, volle Weingläser, vier oder fünf Gäste, die so unterschiedlich gekleidet waren, als wären sie auf verschiedenen Veranstaltungen.

Direkt vor ihr stand eine große grazile Dame in einem langen roten Kleid, das Haar zu einem buttergelben Turban hochgesteckt. Zelda betrachtete sie eingehend. Unter einer dicken Schicht Puder bemerkte sie erstaunt ein faltiges, zerfurchtes Gesicht. Die Frau war alt. Auch die Hand, die das Glas umschloss, war faltig und mit braunen Altersflecken übersät. Daneben stand Dana, ganz in Schwarz, das Gesicht weiß, die Lippen dunkelrot. Sie lehnte an einen Sessel. Das ärmellose Top war so tief ausgeschnitten, dass man die kleinen Brüste und den schwarzen Spitzenbüstenhalter sah. Hinter ihr stand ein Mann mit schmalen Hüften, der einen eleganten dunkelblauen Anzug trug. Ein anderer hatte Khakihosen und einen Pullover an. Es schien, als hätten sie nichts gemein, und doch spürte Zelda ihre Unbekümmertheit. Sie ließ Gesichtszüge, Blicke und Lächeln weicher erscheinen.

Plötzlich verspürte Zelda den Drang, sich in den Büschen zu verstecken, zum Jeep zu laufen und nach Hause zu fahren. James und Drew, die ein Bier miteinander tranken, würden sich sicher freuen. Aber dann hörte sie Schritte. Sie blieb, wo sie war, und lauschte gespannt. Als sie näher kamen, duckte sie sich und lehnte sich mit dem Rücken an die dunkle Wand. Ein Mann schlenderte mit einem Weinglas in der Hand über den Rasen. Er blieb stehen, betrachtete einen Moment den Sternenhimmel, drehte sich dann um und kam direkt auf sie zu. Sie erschrak. Sollte sie aufstehen und auf ihn zugehen oder weglaufen? Aber sie rührte sich nicht und starrte ihn an. Als er fast in Reichweite war, drehte sie wie ein Kind, das glaubte, es würde nicht entdeckt, wenn es die Augen schloss, das Gesicht zur Wand.

Sie hörte, wie er direkt über ihrem Kopf das Glas auf den Fenstersims stellte und sich entfernte. Erleichtert atmete sie auf. Am Wegrand blieb er stehen, betrachtete das im Mondschein schimmernde Meer, öffnete den Hosenschlitz und pinkelte in den Busch. Geräuschvoll traf der Strahl auf trockene Blätter und Gras. Zelda wurde heiß. Wenn man sie nun entdeckte? Jeder würde denken, sie hätte sich hier versteckt, um ihn zu beobachten. Verzweifelt suchte sie nach einer Möglichkeit, unbemerkt zu verschwinden. Aber es war bereits zu spät. Er steckte das Hemd in die Hose und drehte sich wieder um.

Das blasse Mondlicht fiel auf sein Gesicht. Er hatte gleichmäßige markante Gesichtszüge und dunkles, kurz geschnittenes Haar. Die graugrünen Augen suchten nach dem Glas auf dem Sims und entdeckten die dunkle Gestalt, die sich an die Mauer kauerte. Als traute er seinen Augen nicht, sah er genauer hin.

»Hallo«, sagte Zelda und stand mühsam lächelnd auf.

»O hallo«, antwortete der Mann und wich erstaunt einen Schritt zurück.

Mit weit aufgerissenen fragenden Augen sah er sie an. »Dana hat mich zum Tee eingeladen«, erklärte Zelda hastig. »Nun ja, eigentlich zum Dinner.« Ihre Seidenbluse glänzte im Licht, das durch das Fenster fiel.

Der Mann war groß und blickte auf sie herab. »Wahrscheinlich kommt man auch auf diesem Weg zur Tür«, sagte er mit einem Akzent, der weder australisch noch englisch noch amerikanisch war. »Übrigens, ich heiße Rye«, stellte er sich vor und streckte ihr die Hand entgegen.

Zelda starrte sie entgeistert an – nur Männer begrüßten sich mit Handschlag, Frauen lächelten lediglich. Schüchtern gab sie ihm die Hand und spürte seine Wärme.

»Und wer sind Sie?«

»Ich heiße Zelda.«

»Aha, Danas Schützling.«

Zelda runzelte erstaunt die Stirn. »Wie bitte?«

»Dana bringt Ihnen das Tanzen bei, nicht wahr?«

»Ja«, antwortete Zelda zögernd, »es macht sehr viel Spaß.«

Einen Augenblick sagte keiner von beiden etwas, und peinliches Schweigen entstand. Dann zeigte Rye in Richtung Hintertür. »Sollen wir hineingehen?«

Als sie nebeneinander zur Tür gingen, spürte Zelda Ryes Blick. Plötzlich bemerkte sie, dass sie immer noch die Stiefel unterm Arm trug. Sie blieb stehen, balancierte auf einem Bein und versuchte, die Stiefel anzuziehen.

Dabei verlor sie auf dem weichen unebenen Weg das Gleichgewicht. Rye hielt sie an der Schulter fest. Sie spürte seinen festen warmen Griff durch die Bluse hindurch auf der Haut.

»Danke.« Unbeholfen zog sie die Stiefel an und ging schnell weiter.

Dana empfing sie an der Tür. »Du hast es ja doch geschafft, Zelda! Komm herein.« Sie drehte sich um und rief den anderen Gästen zu: »Sie ist hier!« Dann entdeckte sie Rye. »Rye hast du ja bereits kennen gelernt. Rye, wo hast du sie entdeckt?«

Er grinste. »Sie hat mich entdeckt, als ich mich gerade etwas erleichterte.«

Zelda schluckte verlegen, aber Dana lachte nur, legte den Arm um Zeldas Schultern und schob sie ins Wohnzimmer. »Ich bin froh, dass du doch noch kommen konntest«, sagte sie herzlich. »Ich hoffe, James ist nicht sehr …«

»Nein, es ist schon in Ordnung.« Jäh stand Zelda vor den anderen Gästen und wünschte sich zurück in Danas schützenden Arm.

»Das ist Cassie aus Amerika«, stellte Dana die Dame in Rot vor. »Sie ist sehr berühmt.«

»Das ist vorbei«, lachte Cassie, drückte rasch ihre Zigarette im Aschenbecher aus und gab Zelda die Hand. Doch plötzlich gefror das Lächeln, die Augen zogen sich verblüfft zusammen. Nach langem Schweigen fand sie ihre Fassung wieder und lachte gezwungen. »Entschuldigen Sie, meine Liebe. Ich habe den Eindruck, Sie zu kennen.« Wieder betrachtete sie Zelda und neigte dabei den Kopf.

»Ihr Gesicht kommt mir so bekannt vor. Ich war sicher, Sie schon einmal getroffen zu haben.« Hilfe suchend blickte sie zu Dana hinüber.

»Das ist ziemlich unwahrscheinlich«, meinte Dana. »Sie hat die Insel noch nie verlassen. Nicht wahr, Zelda?«

Zelda nickte wortlos.

»Ich vergesse nie ein Gesicht«, beharrte Cassie. Als Zelda der nächste Gast vorgestellt wurde, ließ die alte Dame sie nicht aus den Augen.

Es war ein Freund aus Sydney, der behauptete, Maler zu sein. Zelda sah ihn schon mit Tapeziertisch und Eimer vor sich, als Dana auf ein buntes Gemälde über dem Kamin deutete. Die nächsten zwei Frauen stellte Dana als Designerinnen vor. Abgelenkt von ihrer absonderlichen Kleidung und ihrem Make-up, überhörte Zelda ihre Namen.

Mit dem entrückten Blick einer Frau, die ihr Gedächtnis nach Anhaltspunkten durchsucht, schaute ihr Cassie immer noch nach. Als beschuldige man sie der Lüge, wandte Zelda sich verlegen ab und ging zu den Muscheln auf dem Kaminsims hinüber. Sie täuschte Interesse vor, nahm eine große Ohrschnecke in die Hand und strich mit steifen Fingern über die vertraute Form. Dann betrachtete sie die gerahmten Fotos an der Wand. Eines zeigte eine Frau mit einem Turban. Sie stand mitten in der Wüste neben einem Kamel. Beim näheren Hinsehen erkannte Zelda Dana.

Plötzlich fiel ihr auf, dass alle sie ansahen. Cassie brach das Schweigen. »Zelda – was für ein schöner Name. Ich hatte eine Cousine, die Zelda May hieß«, erzählte sie lächelnd. Erleichtert stellte Zelda fest, dass das Erstaunen aus ihren Augen verschwunden war. Sie hatte wohl den absurden Gedanken, dass ein Mädchen von der Insel sie an jemanden erinnere, aufgegeben. »In der weißen Bluse sieht sie wie ein Engel aus«, fuhr Cassie fort, »und ausgesprochen hübsch. Herrgott, schau sie an! Und du sagst, sie kann tanzen, Dana?«

»Cassie!«, lachte Dana. »Du bringst sie in Verlegenheit. Ja, sie kann tanzen. Ihr Körper ist makellos. Zelda, du musst unbedingt Tanzunterricht nehmen.«

»Ich weiß«, murmelte Zelda. »Aber ich habe ziemlich viel zu tun. Du weißt doch, die Arbeit. Außerdem will James nicht, dass ich tanze.«

»Was machen Sie denn, meine Liebe?« Cassie lächelte ihr aufmunternd zu.

Rye, der etwas abseits stand, drehte sich neugierig um.

»Mein Dad ist Krebsfischer, und ich arbeite als Matrose auf seinem Boot.« Sie sah sich um, aber die anderen waren mit ihrer Antwort nicht zufrieden. »Wir setzen an der Küste Reusen mit Ködern aus. Am nächsten Tag ziehen wir sie herauf, nehmen die Krebse heraus, legen neue Köder hinein und lassen sie wieder auf den Grund.«

»Jeden Tag?«, fragte Cassie.

»Ja, wenn es nicht zu stürmisch ist, und natürlich nur in der Saison.« Ihr war nicht wohl in ihrer Haut. Wahrscheinlich interessierte das niemanden, und sie bildeten sich ihre Meinung nach anderen Kriterien.

Sie spielte mit einer Haarsträhne, die sie immer wieder durch die Finger gleiten ließ.

»Wo arbeiten Sie?«, fragte Rye. »An welchem Teil der Küste?«

Zelda warf ihm einen kurzen Blick zu. »Südost.«

»Ich war heute zufällig in der Nautilus Bay.«

»Dort wohnen wir«, antwortete sie. »Das ist unsere Bucht.«

Rye überlegte kurz. »Sie leben in der Blockhütte direkt am Strand?«

»Ja.«

»Es ist … wunderschön dort«, sagte er merkwürdig abwesend.

»Ich bin dort geboren«, ergänzte Zelda.

Cassies Blick wanderte zwischen Rye und Zelda hin und her wie bei einem Tennisspiel. Dann ergriff sie das Wort. »Aber doch wohl nicht in der Hütte?«

»Doch. Meine Mutter hasste Krankenhäuser. Sie hat für die Niederkunft ein falsches Datum angegeben. Also kam ich zwei Wochen zu früh, und Doktor Ben musste in aller Eile zu uns herauskommen.«

Überrascht klatschte Cassie in die Hände. Zelda hatte keine Lust, noch mehr zu erzählen, und ging um Dana herum ans Fenster. Dort betrachtete sie sich in der Fensterscheibe – das errötete Gesicht über der glänzend weißen Bluse. Dahinter Rye. Er hatte einen Fuß auf den Holzkorb gesetzt und drehte das Weinglas in der Hand, wobei er sie unentwegt ansah. Auf seinem Gesicht lag ein Schatten, als mache er sich Gedanken über sie. Aber das war unmöglich, denn sie hatten sich gerade erst kennen gelernt.

Dana kam aus der Küche und servierte das Essen. Zelda ging ihr zur Hand und trug ein Gericht nach dem anderen auf. Prüfend betrachtete sie den langen Holztisch voller Fleischplatten, Brot, Salaten, Oliven, Fisch, Essiggurken und Aufschnitt. Vermutlich hatten die Gäste vom Festland alles mitgebracht. In den Regalen der hiesigen Läden fand man nichts dergleichen, auch nicht im neuen Supermarkt, der in einer Ecke des Futtermittelgeschäfts eingerichtet worden war. Offensichtlich war es kein offizielles Dinner. Zelda war erleichtert. Alle tranken Wein und bedienten sich selbst.

»Hilf mir mal, Zelda«, rief Dana, die am Spülbecken stand. »Das habe ich von Mr. Lohrey bekommen. Gott sei Dank ist es schon zubereitet. Aber was soll ich damit machen?«

Es waren gebratene Möwen. Braun gebraten, kalt und fett lagen sie in der aufgerissenen Papiertüte. Zelda zögerte. Alle Leute, die sie kannte, liebten den fischigen Lammgeschmack der fleischigen Seevögel. Am besten waren sie frisch aus dem Ofen, aber man konnte sie auch kalt servieren. Aber Besucher der Insel rümpften ausnahmslos die Nase, ließen das Fleisch auf dem Teller liegen und baten um eine Serviette, um sich den Geruch von den Fingern zu wischen.

»Man bricht sie einfach auseinander und salzt sie«, erklärte Zelda. »Ich mache das schon.« Nervös zerteilte sie die Vögel mit den Fingern. Hier waren sie fehl am Platz. Es tat ihr Leid, die Vögel herzurichten, nur damit sie verschmäht wurden.

Dana trug das Gericht zum Büfett und kündigte es an wie ein Butler.

»Dana, wie kannst du nur!«, rief eine der Frauen und erklärte, es seien wilde Jungvögel, die aus dem Nest gestohlen werden, wenn die Alten auf Futtersuche sind.

»Sarah!«, protestierte Dana. »Übertreib nicht! Hier auf der Insel ist es eine Delikatesse. So viele werden nicht gegessen, dass sie vom Aussterben bedroht wären.«

»Das weiß man nie«, entgegnete Sarah. »Ich habe gehört, dass jedes Jahr fast alle Jungvögel gefangen werden. Wie sollen die Vögel da überleben? Und« – stolz über ihr Wissen sah sie sich triumphierend um – »sie fliegen jedes Jahr nach Alaska und kommen wieder zurück. Ein Wunder!«

Zelda stand an der Küchentür und schaute zu. Alle versammelten sich um die Platte mit den Vögeln. Schweigend, als erinnerten sie sich an menschliches Fehlverhalten, betrachteten sie die Vögel. Dana drehte sich Hilfe suchend zu Zelda um, die sich zu einem Lächeln zwang und ans dunkle Fenster trat. Was hatte ich erwartet?, fragte sie sich. Vergiss nie: Schuster bleib bei deinem Leisten. Sie sah hinüber zum Tisch, gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie ein langer Arm durch die Gruppe griff und sich ein Bein und einen Flügel nahm.

Gespannt sahen alle Rye beim Essen zu. Sarah zog überrascht die Augenbrauen hoch. »Das hätte ich nicht von dir gedacht …«

»Köstlich!«, rief er und zwinkerte Zelda über die Köpfe hinweg zu. Sie lächelte dankbar – den Vögeln zuliebe.

Sich die Finger leckend, wandte er sich an Sarah. »Und soweit ich weiß, sind sie nicht gefährdet. Die Einheimischen essen sie schon seit Jahrtausenden, und die Population ist immer noch stabil. Und es ist noch nicht einmal grausam. Hier leben und sterben sie. Das ist sicher besser als jede Massentierhaltung. Aber vielleicht bist du ja Vegetarierin?«

Sarah schwieg.

»Nein? Ach so …« Er nahm sich einen Teller und bediente sich.

Es herrschte gespanntes Schweigen. Cassie warf den Kopf in den Nacken und lachte laut. »Wunderbar! Ich liebe Streit! Früher gab es auf Partys immer Streit. Männer prügelten sich, die Leute stürmten hinaus und schworen, nie wieder zu kommen.« Herausfordernd blickte sie jedem Gast in die Augen. »Da war wenigstens etwas los!« Wie ein Kind schmollend fuhr sie fort: »Heutzutage wird alles so langweilig. Dana, sei ein Schatz und gib mir eine dieser Möwen.« Sie zwinkerte Sarah und Rye zu. »Prost, ihr beiden, ihr seid noch so jung.«

Zelda nahm sich einen Teller, ging um den Tisch herum und bediente sich. Trotz des Kloßes im Magen hatte sie Hunger und nahm sich von den Speisen, die sie noch nie gegessen hatte.

»Kosten Sie davon«, empfahl Rye und reichte ihr eine Platte mit rohem Gemüse und eine Schale mit einer braunen Paste. »Dip«, sagte er. »Ich hatte keine Ahnung, was das ist, und habe Dana gefragt. Sie sagt, man macht es aus Kapern, Oliven und … Sardellen, glaube ich. Es schmeckt sehr gut.« Er nahm eine Karotte und tauchte sie in die Paste. Als er sie zum Mund führte, rutschte der Klecks Paste fast von der Karotte. Geschickt fing er ihn mit der Zunge auf.

Er kaute mit einem breiten Grinsen.

»Leben Sie in Melbourne?«, wollte Zelda wissen und hoffte, dass es gelassen und höflich, aber nicht zu freundlich klang.

»Hin und wieder«, antwortete Rye bereitwillig. »Ich bin beruflich viel unterwegs und wohne zur Untermiete, weil ich nicht oft zu Hause bin.«

»Was machen Sie beruflich?«, fragte Zelda und bedauerte, verraten zu haben, dass sie Matrose war.

»Ich bin Umweltberater«, antwortete er. »Ich werde von Regierungen gebeten, Empfehlungen über Landnutzung und Ähnliches abzugeben. Meistens geht es dabei um die Küste und das Meer.« Er schwieg und blickte Zelda dabei unentwegt an, als wolle er noch mehr sagen. Aber offensichtlich hatte er sich anders entschieden. Zelda starrte auf ihren Teller.

Rye nahm sich eine Auster, schlürfte sie aus und drehte die Schale in der Hand hin und her. Mit gesenktem Kopf und ziemlich ungeschickt machte sich Zelda über ihr Essen her.

»Wein?« Sarah tauchte mit einem neckischen Augenaufschlag neben Rye auf. »Rot oder Weiß?«

Rye prüfte die Flaschen in ihrer Hand. »Ich empfehle Ihnen den Rotwein«, sagte er zu Zelda. Daraufhin wandte sich Sarah an Zelda.

»O … Hallo.« Sarah schenkte Zelda ein süffisantes Lächeln und füllte ihr Glas. »Hoffentlich schmeckt er Ihnen.«

»Tasmanien«, fuhr Rye fort. »Dana hat ein neues Weingut entdeckt.«

Er suchte Dana, erhaschte ihren Blick und hob nickend das Glas. Sie lächelte und tat es ihm gleich.

»Sind Sie schon lange mit Dana befreundet?«, fragte Zelda.

»Wir kennen uns schon seit der Kindheit. Ich war auf demselben Internat wie ihr Bruder, Geelong-Gymnasium.«

»Sie hatten sicher Heimweh«, meinte Zelda und dachte an Freunde, die in Tasmanien im Internat waren.

Rye trank einen Schluck Wein. Versonnen runzelte er die Stirn. »Ich vermisse Indien. Dort bin ich aufgewachsen.«

»Indien«, wiederholte Zelda träumerisch und sah im Geiste Paläste mit weißen Kuppeln und vergoldeten Elefanten, die in Hitze und Staub flimmerten.

»Wie ist es dort?«, fragte sie. »Ich meine, können Sie sich noch daran erinnern?«

»Ja, ich ging mit sechzehn Jahren fort und fahre so oft wie möglich dorthin. Manchmal habe ich auch beruflich in Indien zu tun.«

»In Indien?«

»Im Augenblick arbeite ich für hiesige Behörden. Ich entwickle Projekte zur Erhaltung der Küste. Eine amerikanische Millionärin, die ihr Geld mit Imbissständen gemacht hat und etwas Gutes tun will, finanziert alles.« Dabei lächelte er zynisch.

»Mein Vater stammt aus Amerika«, sagte Zelda.

Rye nickte, als wüsste er es bereits.

»Jetzt ist er natürlich Australier«, fügte sie rasch hinzu. »Meine Mutter war auch Amerikanerin. Sie starb bei einem Verkehrsunfall, als ich noch klein war.« Besorgt, zu viel zu reden und zu viele Fragen zu stellen, senkte sie den Blick.

»Das tut mir Leid.«

»Ach, ist schon gut«, beruhigte ihn Zelda und drehte verlegen das Glas in der Hand. »Ich war noch so klein, dass ich mich nicht an sie erinnern kann.«

Rye sah sie an. Ihre Blicke trafen sich.

»Wissen Sie, dass Sie sehr schöne Augen haben?«, sagte er sehr leise.

Während sie nach passenden Worten suchte, tauchte Dana auf und bat ihn mitzukommen. Zelda blieb am Fenster stehen. Bei dem Gedanken an Ryes Worte und seinen Blick wurde ihr warm ums Herz. Sie dachte an James und Drew, aber das war nicht mit der Freude, Hoffnung und Angst zu vergleichen, die sie in diesem Augenblick empfand.

Kurz nach Mitternacht machte sich Zelda fertig, um zu gehen. Die anderen unterhielten sich immer noch. Sarah und der Maler winkten ihr quer durchs Zimmer zum Abschied zu.

Cassie kam zu ihr und küsste sie auf beide Wangen. »Wir haben uns wohl in einem früheren Leben kennen gelernt«, erklärte sie. »Eine andere Erklärung fällt mir nicht ein. Ich bleibe noch einen Monat bei Dana. Sie müssen versprechen, dass Sie wiederkommen.«

Dana und Rye brachten sie zur Tür.

»Ich habe mich über deinen Besuch sehr gefreut«, sagte Dana.

»Ich auch«, fügte Rye hinzu und sah Zelda direkt in die Augen. »Ich reise morgen früh ab. Aber wenn sie je nach Melbourne kommen …« Er lächelte und zuckte verlegen die Schultern.

»Sieh es doch mal von dieser Seite, Rye«, meinte Dana grinsend. »Wenn du in einem Paradies lebtest, würdest du dann nach Melbourne gehen?«

Rye lachte. »Ich glaube nicht, aber man weiß ja nie.« Er drehte Dana den Rücken zu und wandte sich an Zelda. »Das ist kein Witz«, sagte er leise, »ich würde Sie gerne wiedersehen.«

Zelda wusste keine Antwort und nickte nur stumm.

Alle winkten zum Abschied. Dana und Rye blieben an der Tür stehen, als sich Zelda über den Rasen entfernte. Die kühle Nachtluft roch nach Meer. Wie ein alter Freund umarmte sie der laue Wind und zog sie mit sich.

Auf dem Heimweg zur Nautilus Bay lächelte Zelda. Während sie auf die dunkle Straße schaute, sah sie Ryes graugrüne Augen und die schlanken braunen Hände mit dem Weinglas vor sich. Dann dachte sie an Drew und bekam ein schlechtes Gewissen. Aber das hielt nicht lange an. Ihre Gedanken wanderten zu den langen heißen Sommertagen am Strand mit ihrer Freundin Sharn und den Liebesromanen, die nach Sonnencreme und Öl rochen. Sie konnten nicht genug davon bekommen – gut aussehende Fremde, sehnsüchtige Blicke, im Mondlicht erwachte Liebe. Fantasien entstanden: der Insel entfliehen, zu fernen Ländern mit exotischen Namen reisen, sich in Männer verlieben, die sie nicht kannten. Heute Abend fühlte sich Zelda wie ein Kundschafter, der von einer Reise in eine andere Welt zurückkehrte. Sie stellte sich vor, wie sie Sharn mit leuchtenden Augen von Liebe, Zauber und romantischen Nächten erzählte und dass diese Welt tatsächlich existierte. Natürlich würde sie dabei lachen und scherzen, um sich keine Blöße zu geben.

Kurz bevor die Hütte in Sicht kam, hielt Zelda den Jeep an und ging zum Strand hinunter. Sie wollte den Rest des Abends genießen, die Ereignisse noch einmal Revue passieren lassen, die Blicke und Worte, die sie spüren ließen, dass sie etwas Besonderes war.

Der lange Strand lag weich und grau im hellen Mondschein. Angeschwemmter Tang bildete eine dunkle Grenze zum Meer. Hinter den Dünen, geschützt durch große Felsbrocken, wiegten sich die hohen Stieleichen im Wind. Darüber erhob sich ein steiler kahler Berg, der in einem schroffen Gipfel endete. Zelda kannte den Berg, der sich dunkel vom Himmel abhob, genau, jeden Felsvorsprung, jeden Spalt. Du gehörst hierher, hatte James viele Male erklärt. Stets klang es wie ein Segen, ein Beweis für Sicherheit und Liebe. Aber nun erschienen ihr die Worte wie eine Drohung, wie eine Verurteilung. Ja, sie gehörte hierher, zu James und Drew. Für einen Mann wie Rye, der aus einer anderen Welt kam, gab es hier keinen Platz.

Eine Welle, weit höher als die vorherigen, rollte an Land und brach sich tosend. Weiße Gischt wurde über den Strand gespült und erreichte fast Zeldas Füße. Sehnsüchtig blickte sie aufs dunkle Meer hinaus. Die Wellen wurden länger – die Flut kam. Mit ausgebreiteten Armen begrüßte sie das unermesslich tiefe Meer. Plötzlich sah sie eine mächtige Welle auf sich zurollen. Eine tollkühne Macht drängte sich in ihr Leben, brach alles auf und öffnete ihr einen unbekannten Weg – eine leere Seite, die beschrieben werden musste.

Sie wandte sich ab und ging langsam hinauf zur Hütte. Nur noch wenige Stunden, dann war Rye wieder fort. Die strahlenden Augenblicke der Nacht waren nur Funken, die in der Dunkelheit erloschen. Das Leben ging weiter und nahm seinen Lauf.

Weiße Rauchschwaden, blasse Fetzen vor einem dunkelblauen Himmel, stiegen aus dem Schornstein. Zelda sah erstaunt, dass noch Licht brannte. James war wohl aufgeblieben und wartete auf sie. Plötzlich hatte sie ein schlechtes Gewissen. Sie hätte nicht so lange ausbleiben dürfen.

Sie ging über den Hof zu dem erleuchteten Fenster und lehnte sich vorsichtig über einen Stapel Fangkörbe, Bojen und zusammengerollte Netze, um hineinsehen zu können. James saß mit dem Rücken zu ihr auf seinem Stuhl, den Kopf nach vorn geneigt. Vermutlich las er ein Buch oder studierte seine Seekarten. Das sandfarbene Haar war frisch geschnitten. Helle Haut wölbte sich im Nacken. Neben ihm stand eine Flasche Bourbon. Das niedergebrannte Feuer tauchte die friedvolle Szene in einen sanften Schein. Zelda blieb noch einen Augenblick stehen, bevor sie sich entschloss zur Hintertür zu gehen. Zögernd betrat sie das Haus.

Als James sie bemerkte, stand er abrupt auf. Dabei rumpelte der Stuhl unsanft über den Boden. Blass und mit grimmigem Blick drohte er ihr mit einem Blatt Papier wie mit einer Waffe.

»Was ist denn los?«, fragte Zelda. »Habe ich etwas falsch gemacht?« Sie senkte den Blick und entdeckte einen zerrissenen Umschlag auf dem Boden. Es war der Brief, den sie hereingebracht hatte.

James setzte sich schwerfällig, ließ das Schreiben auf den Tisch fallen und starrte es an. Während der langen Minuten des Schweigens versuchte Zelda herauszubekommen, was geschehen war. »Sag schon, was ist passiert?«, forderte sie ihn auf.

James wandte sich ab und starrte ins Feuer. »Hiermit möchten wir Sie davon in Kenntnis setzen, dass der als Nautilus Bay bezeichnete Landstrich als Schutzgebiet der Kategorie zwei eingestuft wurde«, sagte er in der Amtssprache, wobei er Zelda mit roten, entzündeten Augen ansah.

»Was bedeutet das?«, fragte Zelda behutsam.

»Das heißt, dass sie die Pacht nicht verlängern. Wir müssen hier raus. Und dann reißen sie die Hütte ab.« Kurzes wütendes Schweigen. »Sie ›sanieren‹ das Gebiet und vernichten alle Spuren menschlicher Gegenwart.«

»Warum?« Zelda runzelte nachdenklich die Stirn. »Ich verstehe das nicht. Der Pachtvertrag läuft doch über einen langen Zeitraum, oder nicht? Es wird Jahrzehnte dauern, bis …«

»Uns bleiben noch drei Jahre«, sagte James ohne Umschweife.

Zelda erschrak. Die Worte trafen sie wie ein Schlag.

»Aber das können sie doch nicht tun! Fast alle haben Pachtverträge, die immer wieder verlängert werden. Deswegen pachtet man doch die Grundstücke«, sagte sie aufgebracht. Neben James’ verzweifelter Gewissheit klang ihre Stimme kläglich. »Es ist unser Heim! Sie können uns doch nicht einfach hinauswerfen!«

»Doch, das können sie, Zelda«, erwiderte James. »Ich kenne jemanden, dem das passiert ist, aber ich wollte dich nicht beunruhigen. Charles hat mich vor ein paar Tagen auf der Gemeindeversammlung gewarnt. Aber jetzt« – er schnippte mit dem Finger gegen den Brief – »ist es zu spät. Ein Erlass des Parlaments. Es ist wegen des Fetzenfischs.«

»Der Fetzenfisch?«, murmelte Zelda wie betäubt. Als Kind war sie oft mit Taucherbrille und Schnorchel am Anlegesteg geschwommen und hatte sich fasziniert die anmutigen Kreaturen angesehen, die wie verirrte Seetangstücke im Wasser schwebten. Sie waren sehr selten, und es war ein Glück, sie so nahe am Haus zu haben.

»Wie du weißt, laichen sie nur in unserer Bucht«, fuhr James fort. »Nun, ein gottverdammter hochnäsiger Akademiker hat die Nautilus Bay als Schutzgebiet vorgeschlagen. Und Päng! Das war’s! Hau ab, Madison, die Fetzenfische sind wichtiger!«

Entgeistert starrte Zelda ihn an und bemühte sich krampfhaft, einen Sinn in seinen Worten zu finden. Irgendjemand hatte ihnen ein Schreiben geschickt, in dem behauptet wurde, sie hätten in ihrer eigenen Bucht nichts mehr zu suchen und dass eines Tages Männer kommen würden, um ihr Haus abzureißen und alles wegzutragen, was auf die Anwesenheit von Menschen hinwies. Sie schluckte, Angst schnürte ihr die Kehle zu. Von Veränderung zu träumen war eine Sache. Aber den Boden unter den Füßen zu verlieren und den Wind zu spüren, der durch die Wände blies, die sie bisher beschützt hatten, war eine andere.

Sie spürte James’ Blick und suchte verzweifelt nach Worten. »Immerhin haben wir noch drei Jahre. So lange müssen wir ja nichts ändern.«

Ihre Blicke trafen sich. Beide wussten, dass es nur leere Worte waren. Das Wissen um ihren nun begrenzten Aufenthalt warf seine Schatten voraus. Bereits in diesem Augenblick entglitt ihnen das Leben, das sie bisher miteinander geführt hatten.

»Ich kenne den Schweinehund«, sagte James bitter. »Er wurde mir letzten Monat bei der Gemeinde vorgestellt. ›Das ist Rye Sterling.‹ Alle waren freundlich. ›Freut mich, Sie kennen zu lernen.‹ Verlogenes Schwein!«

Zelda wurde heiß, ungläubig starrte sie ihn an. Nein, dachte sie, das kann er nicht gewesen sein … Aber gleichzeitig wusste sie, dass es wahr war. Nun fiel ihr wieder ein, wie verlegen er war, als wollte er ihr etwas Wichtiges sagen – bestimmt nicht, dass sie schöne Augen hatte und dass er sie gern wiedersehen wollte …

Sie senkte den Kopf. Tränen tropften ungehindert auf den alten fleckigen Dielenboden. Was hatte man von einem Fremden schon zu erwarten?

James nahm sie in den Arm. »Ist schon in Ordnung«, beruhigte er sie. Ihre Tränen linderten seinen Schmerz und machten ihm Mut. »Weine nicht, mein Engel. Wir haben immer noch uns.« Er beugte sich über sie und küsste sie sanft auf die Stirn. Zelda schmiegte sich an seine kräftige Gestalt. Ja, sie hatten immer noch einander. Nur das zählte.

»Und wir werden kämpfen!« James löste sich aus der Umarmung und ging mit großen Schritten durch den Raum. »Du weißt doch, dass ich der hartnäckigste Rechtsanwalt im ganzen Viertel war. Sie glauben, sie hätten es mit einem stiernackigen Fischer zu tun.« Er lachte heiser. »Sie bekommen etwas mehr, als sie für die Nautilus Bay ausgehandelt haben. Madison gegen Fetzenfisch. Ich habe bereits einige knifflige Fälle gewonnen – und werde auch diesen gewinnen. Du wirst schon sehen.«

2

Zelda ging gemächlich durch die Gänge des kleinen Supermarkts und überflog auf der Suche nach neuen Artikeln die vertrauten Regale mit Konservendosen, Gläsern und Päckchen. Sie dachte an die Speisen, die sie bei Dana zum ersten Mal gekostet hatte. Noch nach Wochen konnte sie sich genau erinnern: das reiche Aroma der getrockneten Tomaten, die salzige Paste aus Oliven und Sardellen … Cassie, die alte Dame, mit blond gefärbtem Haar, Dana ganz in Schwarz, mit lächelnden dunkelroten Lippen. Und Rye, der sich mit ihr über Indien und Rotwein unterhielt, ohne die Fetzenfische und die Nautilus Bay auch nur zu erwähnen.

Verärgert runzelte Zelda die Stirn und verdrängte die unangenehmen Gedanken. Sie durchsuchte das Regal für Marmelade und Brotaufstriche nach einem Glas Erdnussbutter, dessen Verfallsdatum noch nicht abgelaufen war. Dann wählte sie eine Dose Schinken und ging weiter zu den Zeitungen. Kleine weiße Schilder oben rechts auf den Zeitungen und Illustrierten verrieten den Abonnenten. Es gab Fishing World für Doktor Ben, Life Magazine für Mrs. Carlsons und National Geographic für den Schuldirektor. Daneben lag ein Stapel Woman’s Weekly. Zelda nahm eine, blättert darin und las einen Artikel über das Scheitern der königlichen Ehe. Ein Foto zeigte die frisch vermählte Prinzessin Diana, das junge ebenmäßige Gesicht in eine Wolke aus weißem Tüll gehüllt. Aschenbrödel war zu einer wunderschönen Prinzessin erwacht. Auf dem Foto daneben umklammerte sie ihre beiden Söhne und schaute blass und mit angsterfüllten Augen in die Kamera.

Zelda betrachtete noch einmal das erste Foto – Diana als Braut in einem langen, fließenden Kleid mit passend gekleideten Blumenmädchen – und versuchte, sich vorzustellen, wie ihre Hochzeit mit Drew wohl sein würde, wenn es so weit war. Eines wusste sie sicher: Drew war es egal, was sie trug. Wenn man ihn ließe, würde er in Jeans und Arbeitshemd erscheinen. Genau wie James. Aber Lizzie würde sich schon darum kümmern und Anzüge aus Tasmanien kommen lassen, die man dort ausleihen konnte. Zeldas Kleid wollte sie nach eifrigem Studieren etlicher Ausgaben von Today’s Bride selbst schneidern. Wenn eine Hochzeit bevorstand, reiste eine Schachtel mit alten Illustrierten für Braut und Bräutigam, zusammen mit Resten von Spitzen und Bändern, um die Insel. Auch gebrauchte Babykleidung und Kinderwagen wanderten von Hand zu Hand wie der Stab einer nie enden wollenden Staffel.

Bei dem Gedanken an die Zukunft wurde Zelda unwohl. Sie sah alles klar vor sich. Zuerst wurde sie Drews Frau und dann eine junge Mutter, die Spielgruppen organisierte und in der Schulkantine half. Sehnsüchtig zählte sie die Tage bis zum Erscheinen ihrer abonnierten Illustrierten, um wenigstens ein bisschen von der Welt zu erfahren, dem anderen Leben, an dem sie nicht teilhaben konnte. Immerhin wusste sie, zu wem sie gehörte, wer sie war und wo sie hinging. Das war viel wert.

Auf dem Weg zum Jeep blieb Zelda einen Moment stehen, um durch das Fenster ins Büro des Gemeinderats zu sehen. Sie hoffte, einen Hinweis auf Ryes Besuch zu entdecken. Anscheinend hatte er sich für seinen einwöchigen Aufenthalt hier ein Büro eingerichtet. »Er war kein schlechter Kerl«, sagten die Leute. »Schade, dass er die Sache mit Jimmys Haus machen musste.«

Mrs. Temple, die Vorzimmerdame, winkte Zelda durch die gläserne Trennwand zu. Der Gemeinderatssekretär, Mr. Jones, stand neben ihr. Er hob die Hand zum Gruß. Sie sind nervös, dachte Zelda, als gäbe es eine ansteckende Krankheit – die Fetzenfischseuche.

Langsam fuhr sie nach Hause. Das Dröhnen des Motors und das Klappern des Blechs vertrieben ihre Gedanken. Sie parkte vor der Hütte. James war noch nicht zu Hause, denn aus dem Schornstein stieg kein Rauch. Sie warf einen Blick auf die Einkaufstüte. »Kauf etwas Schönes«, hatte er gesagt. Damit meinte er entweder Erdnüsse, Schokolade, getrocknete Früchte oder Käseecken und Cracker. Sie hatte alles gekauft, dazu eine Tüte Chips.

Zelda stieß mit dem Fuß die Tür auf, die gegen ein Hindernis krachte und wieder ins Schloss fiel. »Mist!« Sie versuchte es noch einmal mit dem Absatz ihres Stiefels, aber die Tür ging trotzdem nicht weiter auf. Also stellte sie die Einkaufstüte ab und schob den Kopf durch den Türspalt, um zu sehen, was den Eingang versperrte.

Eiskalte Panik ergriff sie. Zwischen Tür und Wand eingeklemmt lag James, zusammengekrümmt und mit dem Gesicht nach unten, auf dem Boden. Zelda beobachtete seinen Rücken, um zu sehen, ob er noch atmete.

»Dad!«, schrie sie. Sie bemühte sich um Fassung und rief wieder: »Dad?« Der rechte Arm war ausgestreckt, wie bei einem schlafenden Kind. Der andere Arm lag seitwärts am Kopf, daneben eine Spritze. Der Kolben war herausgezogen, die Kammer halb voll mit klarer Flüssigkeit.

Zelda lehnte den Kopf gegen die Tür und sah nur noch die Spritze. Worte schossen ihr durch den Kopf. Überdosis. Drogen. Selbstmord. Irrtum. Aber das passte nicht zu James. Es war unmöglich, wahnwitzig, verrückt. Verzweifelt wandte sie sich ab und blickte auf den Rasen, die Wäscheleine und den Holzstapel. Alles schien merkwürdig klar und unwirklich. Sie atmete in kurzen harten Stößen, der Albtraum war Wirklichkeit geworden.

Sie musste etwas unternehmen. Mit einem Holzscheit schlug sie das Küchenfenster ein. Das Glas fiel in großen Scherben ins Spülbecken. Zelda schwang sich auf das Fensterbrett und in die Küche hinein. Hin und her gerissen zwischen Hoffnung und grenzenloser Leere blieb sie stehen. Dann ließ sie sich zu Boden sinken und berührte James mit zitternder Hand. Heiße Tränen liefen ihr übers Gesicht. Sie strich über das glatte kühle Ölzeug, dann über sein Hemd. Puls. Atmung. Puls. Atmung. Wie eine Zauberformel sprach sie diese Worte, als sie Hals und Gesicht abtastete. Zu Tode erschrocken hielt sie inne. Bitte, lieber Gott, bitte nicht …

Er war kalt. Hals und Gesicht waren kalt. Sie steckte die zittrigen Finger in den offenen Mund, vorbei an den harten, regelmäßigen Zähnen, wo die Zunge lag – nass, weich und kalt.

Sie wich zurück, kroch auf Knien über den Boden. Hinter sich spürte sie die harte feste Wand. Dort blieb sie starr vor Entsetzen sitzen.

Der Tod hatte sie überrascht und mit sinnloser Gewalt alles Licht gelöscht. Im Geiste sah sie überfahrene Wombats steif und halb verwest auf der Straße liegen, Kängurus, die wie Kruzifixe an ihren langen Schwänzen von der Schiffsreling baumelten, ihre Hündin Bluey, die schlaff in ihren Armen hing, bevor sie sie zusammen mit Fressnapf, Halsband und ihrem letzten angeknabberten Knochen in eine abgesägte Apfelkiste legten, ihre tote Mutter am Straßenrand aufgebahrt, unversehrt und immer noch so schön, dass sogar Schaulustige weinten. Aber James, der mächtig und schwer auf dem Holzboden lag, über den er tagtäglich in die Hütte gestampft war, ruhte sich nur aus und würde gleich aufspringen: »Hallo, mein Engel! Ich bin wieder da!«

»Nein!«, schluchzte Zelda, von Weinkrämpfen geschüttelt, als der Schmerz aus ihr herausbrach.

Auf Wiedersehen, Engel.

»Nein!« Sie hielt sich die Hand vor den Mund, als wollte sie das Leben daran hindern zu entweichen. »Lieber Gott, lass ein Wunder geschehen. Bitte … Ich kann nicht … Verlass mich nicht!«

Unter größter Anstrengung zog sie James’ Leiche von der Tür fort. Sie mochte seine Beine nicht berühren, die nackt in Arbeitsshorts steckten, und griff ohne viel Erfolg in Wolle und Ölzeug. Dann bekam sie die Schultern zu fassen und rollte ihn zur Seite. Sie wollte ihn ansehen, als könnte sie ihn irgendwie dazu bringen, aufzuwachen. Für einen Augenblick fasste sie Hoffnung. Das war nicht James. Ein Fremder lag dort auf dem Boden. Aber dann wurde ihr klar, dass sein Gesicht angeschwollen war. Wieder dachte sie an die Spritze. Fragen schwirrten ihr durch den Kopf, aber sie verdrängte sie, denn sie konnte keinen klaren Gedanken fassen. Benommen wie nach einem Albtraum blieb sie neben ihm sitzen und versuchte, sich zu beruhigen. Sie musste warten, bis es vorüber war.

Die Sonne stand schon hoch am Himmel. Das Blechdach dehnte sich und knarrte in der Hitze. Fliegen surrten durch das zerbrochene Fenster und blieben träge als dunkle Wolke in der Luft stehen. Wildgänse zogen auf ihrem Weg in die Berge vorbei. Ihre langen traurigen Rufe waren weithin zu hören.

Schließlich stand Zelda auf und verließ die Hütte, um vom Flugplatz aus Doktor Ben anzurufen. Sie konnte kein Wort der Erklärung sagen, starrte die Männer am Schalter nur wortlos und mit aufgerissenen Augen an und griff an ihnen vorbei nach dem Hörer. Sie hörten ihr zu und umringten sie hilfsbereit. Aber niemand konnte ihr helfen.

Ben kam schnell. Gleich danach kam auch Ray Ellis, der Polizist. Sie eilten zu James und suchten wie Zelda nach einem Lebenszeichen. Nach einer Weile schüttelte Ben traurig den Kopf. Ellis schlug Zelda vor, sich vor die Hütte zu setzen, aber sie weigerte sich. Stattdessen blieb sie bei Doktor Ben und sah ihm zu, wie er die Spritze untersuchte. Dann kniete er neben James nieder und suchte die nackten Beine ab. Sanft strich er über das feine krause Haar.

»Hier«, sagte er schließlich bedächtig. »Ich habe es gefunden.«

Einen Moment glaubte Zelda voller Hoffnung, er würde jetzt eine Therapie vorschlagen, seine große schwarze Arzttasche öffnen und wie stets alles wieder in Ordnung bringen.

»Ein Bienenstich«, sagte Ben. »Der Stachel steckt noch. Hier.« Er zeigte auf James’ linke Wade. Dort befand sich eine kleine rote Schwellung, aus der ein winziger schwarzer Stachel herausragte.

»Bienenstich?«, wiederholte Zelda wie betäubt.

Ben schaute stirnrunzelnd auf. »Hast du es etwa nicht gewusst?«

»Was denn?«

»Dass er auf Bienenstiche allergisch reagierte und dass ein Stich tödlich sein konnte!« Ben erhob ärgerlich die Stimme: »Er hätte es dir sagen müssen!«

Zelda starrte ihn an und versuchte, den Sinn seiner Worte zu verstehen, die aus einer anderen, fernen Welt zu kommen schienen.

»Wollen Sie damit sagen, dass eine Allergie … die Ursache war?«, fragte Ellis.

Ben nickte langsam. »Schwere allergische Reaktion. Er hätte stets Adrenalin bei sich haben müssen, besonders hier draußen. Aber nach Eintritt der allergischen Reaktion ist es schwierig, sich das Adrenalin zu spritzen.« Er senkte die Stimme. »Es war zu spät.«

Die Worte trafen Zelda wie ein Peitschenhieb. Mein Gott, wenn sie nicht im Supermarkt gewesen wäre, hätte sie ihn retten können!

»Dann kannten Sie seinen Zustand?«, fragte Ellis. Er beugte sich über Bens Schulter und machte sich Notizen.

»Ja, vor ein paar Jahren ist es schon einmal passiert. Glücklicherweise war er gerade in der Stadt und konnte noch rechtzeitig zu mir in die Praxis kommen. Ich habe ihn gewarnt! Ohne Behandlung wäre er damals schon gestorben! Dann zeigte ich ihm, falls er wieder gestochen würde, wie er sich die Spritze setzen musste.« Während er sprach, ließ er Zelda nicht aus den Augen. Doch dann senkte er den Blick. Er konnte die Trauer in ihren Augen nicht länger ertragen. Die kleine Zelda, die er auf die Welt gebracht hatte – hier, in diesem Zimmer. Sie hatte keine Mutter und nun auch keinen Vater mehr.

»So ist das nun mal«, sagte Ellis kopfschüttelnd. »Die Menschen nehmen nichts ernst.« Er bückte sich und untersuchte die Schwellung an James’ Bein. »Es ist nicht zu glauben, nur ein winziger Stich! Tagtäglich werden Menschen gestochen.«

»Es ist nicht das Gift«, erklärte Ben. »Die allergische Reaktion ist tödlich.« Er wandte sich an Zelda. »Es ist bestimmt sehr schnell gegangen. Er ist bewusstlos geworden und hatte keine Schmerzen.« Draußen hörte man Motorengeräusche. Er richtete sich auf. »Das ist der Pater«, sagte er mit Erleichterung. »Und Drew ist bei ihm.« Mit hängenden Schultern blickte er Zelda in die Augen und sah plötzlich sehr müde aus. »Es tut mir schrecklich Leid. Ich …« Seine Stimme versagte.

Ellis ging zu Zelda und legte den Arm um ihre Schultern. Zelda spürte die harten metallischen Dienstabzeichen auf dem Rücken. »Wenn ich etwas für dich tun kann … Du weißt ja, wir alle helfen dir gern.«

Zelda befreite sich, ging zum Kamin und schaute in das erloschene Feuer. Als die Holzscheite noch hell loderten, war James noch bei mir gewesen, dachte sie. Sie betrachtete sein leeres Whiskyglas auf dem Kaminsims und nahm es in die Hand. Am Rand sah man noch den Abdruck seiner Lippen. Äußerlich war sie ruhig, aber innerlich schrie sie auf, rang unter einer düsteren Wolke von Schmerz und Ungläubigkeit nach Atem.

Hinter sich bemerkte sie das Knirschen von Drews neuen Stiefeln und das Rascheln seiner Jeansjacke. Sie drehte sich um, verbarg das Gesicht an seiner Schulter und sog den vertrauten Geruch von Motoröl und verbranntem Holz ein. Der feuchte salzige Stoff drückte sich an ihre Wange. Es ist wahr! Es ist wirklich geschehen. Dad ist tot. Er ist von uns gegangen.

Drew beugte sich über sie. Seine blonden Locken fielen über ihr schwarzes Haar. Er hielt sie sehr fest, wiegte sie wie ein Kind. Dabei weinte er, und seine Brust hob und senkte sich. »Jimmy«, sagte er und blickte zum Himmel. Tränen rannen über beide Wangen. »Jimmy …«

Ellis, Ben und Pater Eustace trugen James ins Schlafzimmer und legten ihn auf sein Bett. Sie falteten seine Hände über der Brust und strichen das Haar glatt.

»Drew soll Zelda mit zu sich nach Hause nehmen«, sagte Ellis.

Ben schüttelte den Kopf. »Sie wird Jim bestimmt nicht allein lassen.«

Alle schwiegen. Die drei Männer standen dicht nebeneinander in dem kleinen Raum. Sie hörten ihren eigenen Atem – ein langsamer stetiger Rhythmus, der sie von der stillen Gestalt, die vor ihnen lag, unterschied.

»Am besten rufen wir Lizzie an«, schlug Pater Eustace vor. »Sie war immer wie eine Mutter für Zelda.«

»Gut«, stimmte Ellis zu. »Sie kann ihr helfen, alles zu regeln.«

»Ja«, meinte Ben. »Das ist sicher das Beste.«

Sie sahen sich an, bevor sie den Kopf zu einer Gedenkminute senkten – wie immer, wenn der Tod sie zusammenbrachte.

Zelda saß wortlos in der Ecke der Reparaturwerkstatt in Lindsays Tankstelle. Gleich daneben zerlegten Craig und Pete den Wagen des Schuldirektors. Der Hund lag hechelnd in der Sonne und sah ihnen bei der Arbeit zu.

»Zelda.« Lindsay beugte sich über sie und streckte die Arme aus, um ihr aufzuhelfen. Der Duft frischer Seife lag über dem Geruch von Fett und Benzin. Zelda schaute mit trüben geschwollenen Augen zu ihm auf.

»Du weißt doch, dass du dich jetzt nicht um … das alles kümmern musst«, beruhigte Lindsay sie. In seinem freundlichen Ton lag ein leichter Tadel. Es war nicht richtig, kaum eine Stunde nachdem Ellis ihm von James’ Tod erzählt hatte, unangemeldet zu ihm zu kommen.

Zelda stand wortlos auf und folgte ihm ins viel zu kleine, mit Unterlagen und Ersatzteilen voll gestopfte Büro. Es hatten gerade noch zwei Stühle und ein Schreibtisch Platz.

»Bitte, setz dich.« Lindsay wischte den Stuhl mit einem Lumpen ab und drückte Zelda darauf. Er war höflich, beinahe förmlich, behandelte sie wie eine Fremde und nicht wie eine Freundin, die seit Jahren bei ihm tankte.

Zelda betrachtete seine grobknochige Gestalt. Sie erinnerte sich daran, wie er ihr im letzten Sommer geholfen hatte, den Motor des Jeeps zu zerlegen.

»Du bist ja ein toller Kerl«, hatte sie gescherzt, als er sich unter das Chassis legte. »Und die langen Beine …«

»Normalerweise hättest du dich anmelden müssen«, erklärte Lindsay. »Dann hätte ich mich umziehen können.«

»Das ist unwichtig«, entgegnete Zelda müde. »Mir macht es nichts aus.«

Lindsay suchte nach Worten. »Das könnte jemand anders für dich erledigen. Lizzie oder Drew. Oder du könntest alles mir überlassen.«

»Nein, ich will es selbst tun.«

»Ich verstehe.« Er griff in das hohe Regal und nahm ein großes Buch aus Kunstleder heraus, das wie ein Fotoalbum aussah. Er öffnete es. Auf der ersten Seite befand sich das Farbfoto eines Sargs aus glänzend rotem Holz mit vergoldeten Kanten. »Luxusausführung«, murmelte er und blätterte schnell weiter. »Dieser ist auf der Insel eher gebräuchlich«, kommentierte er das nächste Bild. »Einfach, aber würdig.« Er suchte in ihrem ausdruckslosen Gesicht nach einer Antwort. »Mittlere Preisklasse.« Plötzlich wurde er unsicher. »Schau … ich … wir müssen auch über finanzielle Dinge sprechen. Ich meine, es wäre besser, wenn jemand anders zu mir käme. Du solltest nicht an solche Dinge denken.«

»Geld spielt keine Rolle«, antwortete Zelda bestimmt. »Ich will jetzt noch keine Entscheidung treffen. Ich möchte nur sehen, was es gibt.«

»Ach so!« Lindsay fiel ein Stein vom Herzen, und die Sorgenfalten auf dem roten Gesicht verschwanden. »Schön, das ist in Ordnung. Möchtest du etwas trinken? Rauchen? Wasser?«

Zelda schüttelte den Kopf und legte sich das Buch auf den Schoß. Konzentriert blätterte sie die Seiten um, betrachtete Glanzfotos von Särgen, Grabsteinen, Gedenktafeln und Blumengebinden.

»Natürlich machen wir hier auf der Inseln nicht alles selbst.« Lindsay schaute ihr über die Schulter, als betrachte er die Auswahl mit ihren Augen. »Wir bieten zusätzliche Dienste an. Eine persönliche Note, verstehst du? Zum Beispiel einen Grabredner, der bei der Beerdigung etwas über die Krankheit sagt. Jimmy war Amerikaner, nicht wahr?« Plötzlich hatte er eine Idee. »Wo liegt deine Mutter begraben? Manche Menschen möchten gern zusammen begraben werden.«

»Irgendwo in Melbourne. Aber er ist hier zu Hause.«

»Ja, natürlich.« Lindsay nickte. »Nun gut, alles andere werden wir mit dem Pater regeln. Ellis hat mir erzählt, dass Doktor Ben bereits den Totenschein ausgestellt hat. Ist Jimmy … ist er noch in eurer Hütte?«

Zelda nickte.

»Ich schicke sofort jemanden hin.«

»Nein!«, rief Zelda schnell. »Nein, es hieß, er könne bis morgen bleiben.«

Lindsay sah sie fragend an. »Wer hat das gesagt?«

»Ellis und Pater Eustace.«

»O ja, natürlich kann er bis morgen bleiben«, sagte er zögernd. »Wohnst du zurzeit bei Drew?«

»Vielleicht.« Sie stand auf und gab ihm das Buch zurück. »Vielen Dank. Ich muss es mir noch überlegen.« Eigentlich wollte sie sagen: »Am besten lassen wir das Ganze.« Aber sie hatte keine andere Wahl.

Lindsay lächelte traurig und nickte. »Ich werde bei Drew anrufen und mich erkundigen, wie es dir geht.« Vorbei an den rauchenden Jungs, die den Hund mit abgenagten Knochen einer gebratenen Möwe fütterten, begleitete er sie zur Tür.

»Auf Wiedersehen«, sagten die Männer ernst und verlegen.

Zelda bedankte sich. Tränen stiegen ihr in die Augen. Mit gesenktem Kopf ging sie weiter. Als sie die Tür der Toilette erreichte, stürzte sie hinein, beugte sich über das Waschbecken und bespritzte sich das Gesicht mit kaltem Wasser. Sie hörte Geräusche von aufeinander schlagendem Metall. Die Männer waren schon wieder an der Arbeit. Sie trocknete sich das Gesicht mit dem Ärmel ab und wollte gerade gehen, als Stimmen durch die Wand drangen.

»So ein kräftiger Kerl wie Jimmy, von einem Bienenstich niedergestreckt. Das kann doch nicht wahr sein!«

»Armer Hund.«

Zelda erstarrte.

»Arme Zelda. Man sagt, dass sie wegen der Geschichte mit den Fetzenfischen auch noch aus der Hütte ausziehen muss …«

»Ich dachte, die Pacht läuft erst in drei Jahren ab.«

»Ja, aber der Vertrag endet entweder nach Ablauf oder mit dem Tod des Pächters.« Eine kurze Pause entstand. Der Hund winselte. »Das habe ich jedenfalls gehört.«

Zurück in der Hütte, bemerkte Zelda, dass jemand Pappe vor das zerbrochene Fenster genagelt hatte. Es sah nach Drew aus – sauber und praktisch. Er hatte bestimmt krampfhaft nach etwas gesucht, das er für sie tun konnte. Verwirrt und verletzt, konnte er nicht verstehen, dass sie allein sein wollte. Sie trug es ihm nicht nach, sie verstand es selbst nicht. Das tiefe Schweigen und die Stille um James hatten auf sie abgefärbt. Sie fühlte sich aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und entsetzlich weit weg.

Sie trank einen großen Schluck aus der halb leeren Flasche Bourbon.