Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

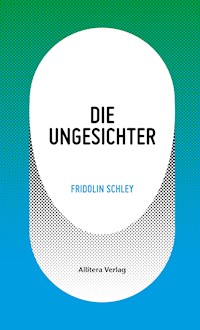

- Herausgeber: Allitera Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Somalia, in einem kleinen Dorf auf dem Land. Das muslimische Mädchen Amal ist gerade 15 geworden. Sie geht zur Schule, hilft der Mutter mit den kleinen Geschwistern, in ihrer Freizeit liest sie romantische Liebesromane und hört mit ihren Freundinnen Hip-Hop-Musik. Doch dann besetzt eine islamistische Miliz über Nacht das Dorf, Tod und Terror legen sich über den Alltag. Als auch ihr Vater ermordet und Amal verschleppt wird, gelingt ihr die Flucht. Ein monatelanger Leidensweg beginnt, der sie in die Hände eines dubiosen Schleusers und durch den ukrainischen Winter führt, in ein slowakisches Lager und oft bis über den Rand ihres eigenen Verstandes. »Die Ungesichter« ist ein fliehendes Gefüge aus Wahrnehmung und Erinnerung, aus Erfahrungen der Gewalt und immer wieder auch unerwarteter Hilfe. Es berichtet nicht von sogenannten Flüchtlingsströmen, sondern blickt tiefer, erzählt mit den Mitteln literarischer Genauigkeit eine einzelne bewegende Geschichte - über den brutalen Verlust einer Kindheit und darüber, wie viel der Mensch aushalten kann, solange er noch Hoffnung hat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 85

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Fridolin Schley wurde 1976 in München geboren, wo er heute als Buchautor und Redakteur des Literaturportals Bayern lebt. 2001 erschien sein erster Roman »Verloren, mein Vater«. Für seine Bücher wurde er mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Tukan-Preis für den Erzählband »Wildes schönes Tier«. 2015 war er einer der Autoren der Anthologie »Die Hoffnung im Gepäck« (Allitera Verlag), für die sich Münchner Schriftsteller mit Geflüchteten trafen und deren Lebensgeschichten aufschrieben.

Informationen über den Verlag und sein Programm unter: www.allitera.de

Originalausgabe März 2016 Allitera Verlag Ein Verlag der Buch&media GmbH, München © 2016 Buch&media GmbH, München © 2016 Illustrationen Thomas Gilke, Buckow Umschlaggestaltung von Thomas Gilke E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbHISBN 978-3-86906-837-4

Später scheint es fast SO, aber die Veränderungen kommen nicht über Nacht wie ein Albtraum, aus dem es kein Erwachen gibt, sondern allmählich, über einen längeren Zeitraum, all die Vorschriften und Verbote, die Patronenmänner, die Gewalt und die Toten, was manches noch schwerer zu verstehen macht – dass es da eine Zeit gibt, ganze Wochen und Monate, in der das alte und das neue Leben gleichzeitig da sind, übereinanderliegen, und das Dunkle erst nach und nach die Oberhand gewinnt, wie ein langsam eindämmernder Himmel – wie der Alltag, der weiter vor sich geht, die Schule, die Amal vier oder fünf Stunden am Tag besucht, es gefällt ihr, wenn sie morgens alle aufstehen, um die somalische Hymne zu singen, Somaliyaay toosoo, Toosoo isku tiirsada ee, und nach der Schule hilft sie ihrer Mutter im Haus und mit den kleinen Geschwistern, die es wie die meisten Kinder gewöhnt sind, dass es für alles Regeln gibt und diese sich ändern, je älter man wird – und so nehmen Amal und ihre Freunde vieles erst einmal hin und zucken mit den Schultern oder kichern manchmal sogar darüber, dass die Väter jetzt auf der Straße keinen Kat mehr kauen sollen, bestimmte Frisuren von den Köpfen verschwinden und die Männer sich nach und nach alle dichte Bärte wachsen lassen, irgendwann sogar Amals Vater, dem die Stoppeln zunächst bloß auf Oberlippe und Kinn sprießen, nur langsam und vereinzelt auch an den Wangen – andere Männer, darunter Nachbarn und Freunde, scheinen mit ihren Bärten auch ihr Wesen zu verändern, tragen sie bald stolz in der Moschee zur Schau, schreiten plötzlich aufrechter und selbstbewusster durch den Ort und wissen über jede neue Regel immer als Erste Bescheid – einige von ihnen gehen mit ihren Familien zu den öffentlichen Auspeitschungen und stülpen ihren Frauen dafür Socken über die Hände, um sie ganz zu bedecken, und ein paar Witwen und Alte bekommen etwas Geld von den Patronenmännern und grüßen sie fortan freundlich auf der Straße – aber am meisten stört Amals Brüder und Cousins eigentlich zunächst nur, dass sie draußen nicht mehr Fußball spielen dürfen, während Amal und ihre Freundinnen in der Nähe seilhüpfen, manchmal noch in Schuluniform, in der sie mehrmals die Woche aus dem Nachmittagsunterricht kommen, und es ärgert die Kinder, dass das örtliche Al-Furqan-Kino geschlossen wird, wo sie samstags nach dem Einkaufen oft hingehen, und dass in den Regalen keine 2Pac-CDs mehr stehen und ihre ersten Büstenhalter jetzt im Schrank bleiben müssen, wenn sie mit der Mutter zum Markt gehen, um

Gemüse zu verkaufen – mit den bunten Gewändern der Frauen, die sie, wenn sie es sich leisten können, nun gegen dunkle Abayas und Schleier einzutauschen haben, verschwinden langsam die Farben aus den Straßen, aus dem Alltag, sodass es selbst bei gutem Wetter wirkt, als liege eine dunkle Trübung über dem Dorf, und so richtig versteht Amal nicht, woher diese neuen Regeln kommen oder wo sie geschrieben stehen, aber ihr genügt schon der Anblick der Männer, die streng ihre Einhaltung überwachen – Soldaten in Tarnfleckhosen oder mit langen grünen Gewändern und bis unter die Knie aufgebauschten Hosen, dazu Sandalen und Patronenschärpen, schwere Gewehre und schwarze oder rot-weiße Tücher über den Gesichtern – am Ende der Dorfstraße stehen sie oft auf einer Anhöhe und überblicken das Treiben, kontrollieren Fuhrwerke, schicken Mädchen und Frauen nach Hause, die ohne Begleitung eines männlichen Vormundes unterwegs sind, bellen ihre Befehle in einer eigenen Mischsprache aus Somali und Arabisch, das Gewehr wie der Querbalken eines Kreuzes in den Nacken geklemmt, die Arme links und rechts darübergelegt, sodass am Nachmittag die Sonnenstrahlen auf ihren silbernen Digitaluhren blitzen – immer weht irgendwo eine tiefschwarze Fahne mit der weißen Schrift, dem

ersten Teil der Schahada, darunter das Siegel Mohammeds, die Inschriften kann Amal entziffern, seit sie in der Schule etwas Arabisch gelernt hat, doch die Erwachsenen sprechen nicht viel über die neuen Herren des Dorfes, und wenn, dann flüsternd, die Blicke zu Boden gerichtet, und nur selten vor den Kindern – neue Gesetze, heißt es … Sharia … Al-Shabaab, das gehe vorüber, bald werde die Armee zurückschlagen, das sagen sie im Radio, auf den Sendern, die jetzt verboten sind, aber bis die Armee vordrängt, müssen sie gut aufpassen, denn mit den Soldaten, die draußen patrouillieren, erst vereinzelt, dann bald systematisch und rund um die Uhr, sei nicht zu verhandeln, die Brutalsten unter ihnen hätten schon Krieg gegen die Äthiopier geführt, und seit Jahren kämpfen sie um die Hauptstadt Mogadischu, die nur fünfzig Kilometer von Amals Dorf entfernt ist – trotzdem sind sie bisher von alldem fast ganz verschont geblieben, der Krieg, das ist für Amal lange nur der Vater vor dem Radiogerät, der die Frontberichte hört und immer wieder für Minuten, in denen er ganz im schweren Rauschen verschütteter Kanäle und dem statischen Fiepen der Frequenzen zu versinken scheint, am Regler dreht, nachmittags um zwei und abends um sieben und um neun hört er BBC, so gebannt und ungeteilt aufmerksam wie sonst keinem Menschen hört er der Sprecherin zu, bis Amal irgendwann beschließt, auch Reporterin zu werden und über den Bürgerkrieg zu berichten, obwohl in der Schule Biologie und Chemie ihre besten Fächer sind – der Krieg, das sind manche Nächte, in denen donnernd schwere Transporterkolonnen über die Hauptstraße rasen auf dem Weg nach Mogadischu, und Amal stellt sich dann im Halbschlaf schwitzende Milizionäre vor, die ihr bedrohlich zuzwinkern, und einmal, als sie mit ihrer Mutter am Shabeelle-Ufer Wäsche gewaschen hat, ist der merkwürdig aufgequollene, rücklings im Wasser liegende Körper eines Uniformmannes ganz langsam und friedlich an ihnen vorbeigetrieben – zu spät hat die Mutter Amal die Hand vor die Augen gelegt, und die Wangen des Toten waren so aufgebläht, dass es aussah, als wollte er jeden Moment einen Mund voll Wasser nach ihnen spucken, viel mehr aber hat sie vom Krieg lange nicht mitbekommen, bis ihr Herz beginnt, immer öfter zu stolpern, kurz auszusetzen, bis zu den Geldbußen, der Prügel, bis zu den Urteilen ohne Gericht, bis zu den stöhnenden Blutknäueln im Staub, bis zu den kahlen Schädeln, rasiert zum Zeichen der Schande, bis zu den abgehackten Händen, bis zu dem Liebespaar am Strick, das dort baumelt, bis

Amal fünfzehn ist und die Männer zu ihrem Vater kommen, in voller Waffenmontur vor ihrem Haus stehen und ihn warnen, ganz offen, sie wollen nicht herein, sagen nur, er arbeite doch als Dolmetscher und Englischlehrer für ein europäisches Schulprojekt, nicht wahr?, eine N-G-O, bei dem Wort stottert der Patronenmann, was ihn noch wütender macht – überall werden jetzt die Hilfsorganisationen eingeschüchtert, angegriffen, sie sollen verschwinden oder Sicherheitsgebühren bezahlen, alle weiblichen Angestellten müssen sofort entlassen werden – und die Kinder sollen kein Englisch lernen, sagen die Patronenmänner an der Tür, und keine Zusammenarbeit mit westlichen Organisationen, keine Kooperation,