4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: beTHRILLED

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Baztán-Trilogie

- Sprache: Deutsch

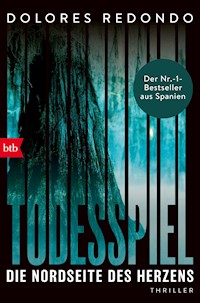

Das Tal der vergessenen Kinder - die Nr. 1 der spanischen Bestsellerliste - düster, geheimnisvoll und atemberaubend spannend!

Der Mörder und Vergewaltiger Jasón Medina steht in Pamplona vor Gericht. Doch plötzlich bricht der Richter die Verhandlung ab, denn der Angeklagte hat sich auf der Toilette im Gerichtsgebäude die Pulsadern aufgeschlitzt. Er hinterlässt eine rätselhafte Nachricht an Inspectora Amaia Salazar, die nur ein einziges Wort enthält: "Tarttalo" - den Namen eines einäugigen Ungeheuers aus der baskischen Mythologie. Wer verbirgt sich dahinter? Und was hat Amaia Salazar damit zu tun?

Von ZDF/arte verfilmt als "Das Tal der vergessenen Kinder".

Band 3: "Der nächtliche Besucher" (verfilmt als "Das Tal der geheimen Gräber").

"Einer der größten Hoffnungsträger der spanischen Literatur" Focus Online

eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 725

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt

Cover

Weitere Titel der Autorin bei beTHRILLED

Über dieses Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Widmung

Zitate

Itxusuria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Danksagungen

Weitere Titel der Autorin bei beTHRILLED

Die Baztán-Trilogie:

Band 1: Das Echo dunkler Tage

Band 3: Der nächtliche Besucher

Über dieses Buch

Die Nr. 1 der spanischen Bestsellerliste – düster, geheimnisvoll und atemberaubend spannend!

Der Mörder und Vergewaltiger Jasón Medina steht in Pamplona vor Gericht. Doch plötzlich bricht der Richter die Verhandlung ab, denn der Angeklagte hat sich auf der Toilette im Gerichtsgebäude die Pulsadern aufgeschlitzt. Er hinterlässt eine rätselhafte Nachricht an Inspectora Amaia Salazar, die nur ein einziges Wort enthält: »Tarttalo« – den Namen eines einäugigen Ungeheuers aus der baskischen Mythologie. Wer verbirgt sich dahinter? Und was hat Amaia Salazar damit zu tun?

eBooks von beTHRILLED – mörderisch gute Unterhaltung.

Über die Autorin

Dolores Redondo wurde 1969 in San Sebastián (Baskenland) geboren und hat Jura studiert. Mit ihrer Baztán-Trilogie um Inspectora Amaia Salazar hat Dolores Redondo die spanischen Bestsellerlisten im Sturm erobert, alle drei Romane standen auf Platz 1. Die Trilogie wurde in über 30 Länder verkauft und verfilmt. Dolores Redondo lebt in der nordspanischen Region Navarra, die sie auch als Schauplatz ihrer Krimis gewählt hat. Die »Königin der literarischen Spannung« (Carlos Ruiz Zafón) wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Premio Planeta und dem Premio Bancarella.

Weitere Infos über die Autorin und ihre Romane: http://www.doloresredondomeira.com.

DOLORES REDONDO

DIE VERGESSENEN KINDER

Inspectora Amaia Salazars zweiter Fall

Aus dem Spanischen von Matthias Strobel

Digitale Neuausgabe

»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG

Für die Originalausgabe:Copyright © 2013 by Dolores Redondo MeiraTitel der spanischen Originalausgabe: »Legado en los huesos«Originalverlag: Ediciones Destino, BarcelonaPublished by Agreement with Pontas Literary & Film Agency

Für diese Ausgabe:Copyright © 2017/2021 by Bastei Lübbe AG, KölnCovermotiv: © Nickolay Khoroshkov/shutterstockeBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf

ISBN 978-3-7325-9846-5

be-ebooks.delesejury.de

Für Eduardo, jedes Wort

Hat dieser Kerl kein Gefühl von seinem Geschäft? Er gräbt ein Grab und singt dazu.

Hamlet, WILLIAM SHAKESPEARE

Wie häufig sperrt ein Grab unwissentlich zwei Herzen in einen Sarg.

ALPHONSE DE LAMARTINE

Wenn der Schmerz tief sitzt, tut er besonders weh. Und wird auch nicht besser, wenn wir von ihm erzählen.

Si hay Dios, ALEJANDRO SANZ

Itxusuria

Die Person fand das Grab, indem sie der Linie folgte, die das vom Vordach tröpfelnde Wasser in den Boden gezeichnet hatte. Sie kniete nieder, holte unter ihrer Kleidung eine Gartenschaufel und eine Spitzhacke hervor und lockerte die dunkle Erde, die sich in feuchten, schwammigen Brocken löste und einen Duft nach Holz und Moos verströmte.

Vorsichtig trug sie Schicht für Schicht ab, bis sie auf einen verschlissenen Stoff stieß, der noch vage an ein Wiegendeckchen erinnerte. Als sie ihn beiseitezog, zerfiel er, und hervor kam das Wachstuch, in das der Körper gewickelt war. Die Schnur, mit der das Päckchen zusammengehalten worden war, hatte sich fast aufgelöst, zu erkennen waren nur noch die Abdrücke, die sie hinterlassen hatte. Sie entfernte die letzten Reste, tastete nach dem Rand des Päckchens und riss an dem Wachstuch, das sich mit einem schnellen Ruck öffnete, wie von einem Messer geteilt.

Das Baby lag auf dem Bauch, als hätte es jemand in den Tod gewiegt. Wie das Wachstuch waren auch die Knochen gut erhalten, wenngleich die dunkle Erde Baztáns sie verfärbt hatte. Mit der einen Hand, die fast so groß war wie die Überreste des kleinen Körpers, presste die Person den Brustkorb in die Erde und riss gleichzeitig mit der anderen Hand den rechten Arm heraus. Das Schulterblatt knackte, als es brach, gleich einem Seufzen, als würde jemand aus dem Grab heraus diese Schändung beklagen. Erschrocken wich die Person zurück, stand auf und steckte die Knochen des kleinen Arms unter ihre Kleidung. Dann warf sie einen letzten Blick auf das Grab und scharrte mit den Füßen die Erde zurück in das Loch.

1

Die Luft im Gerichtsgebäude war unerträglich. Die Feuchtigkeit, die in den Mänteln hing, verdunstete und vermischte sich mit dem Atem der vielen Leute, die sich auf den Fluren vor den Sälen drängten. Amaia knöpfte ihre Jacke auf und winkte Teniente Padua, der seine Begleiterin in den Saal vorschickte und sich zu ihr durchkämpfte.

»Inspectora, wie schön, Sie zu sehen. Wie geht es Ihnen? Ich war mir nicht sicher, ob Sie heute würden hier sein können«, sagte er und zeigte auf ihren Bauch.

Sie legte ihre Hand auf die unverkennbare Wölbung, die verriet, dass sie kurz vor der Niederkunft stand.

»Noch scheint es nicht kommen zu wollen. Haben Sie Johanas Mutter schon gesehen?«

»Ja, sie ist ziemlich nervös und wartet drinnen mit ihrer Familie. Gerade hat man mich von unten angerufen, der Gefängnistransporter mit Jasón Medina ist eingetroffen. Ich muss also los. Wir sehen uns später«, erklärte Padua und begab sich zum Fahrstuhl.

Amaia betrat den Verhandlungssaal und setzte sich in eine der hinteren Reihen. Trotzdem konnte sie die ganz in Schwarz gekleidete Mutter von Johana Márquez sehen, die wesentlich dünner war als damals auf der Beerdigung. Als hätte Inés ihren Blick gespürt, drehte sie sich um und nickte ihr zu. Amaia versuchte zu lächeln, aber das bleiche Gesicht dieser Mutter, die von der Gewissheit gequält wurde, ihre Tochter nicht vor dem Monster beschützt, ja es sogar selbst ins Haus gebracht zu haben, erstickte das Lächeln im Keim. Der Justizsekretär las laut die Namen der Vorgeladenen vor. Amaia entging nicht der bittere Zug im Gesicht von Johanas Mutter, als sie den Namen ihres Mannes hörte.

»Jasón Medina«, sagte der Justizsekretär. Und dann noch einmal: »Jasón Medina.«

Ein uniformierter Polizist trat ein, eilte zum Justizsekretär und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Der beugte sich seinerseits zum Richter hinüber, der zuhörte, nickte, den Staatsanwalt und den Verteidiger zu sich rief, kurz mit beiden sprach und sich dann erhob.

»Die Sitzung wird vertagt«, verkündete er und verließ ohne weiteren Kommentar den Saal.

»Nein«, schrie Johanas Mutter auf. »Warum?« Sie drehte sich um und sah Amaia fragend an.

Die Frauen, die sie begleiteten, versuchten beruhigend die Arme um sie zu legen, aber vergeblich.

Ein Polizist näherte sich Amaia.

»Inspectora Salazar, Teniente Padua bittet Sie, zu ihm ins Untergeschoss zu kommen.«

Als sie aus dem Fahrstuhl trat, drängte sich eine Gruppe von Polizisten vor der Tür zur Herrentoilette. Der Beamte, der sie begleitete, öffnete die Tür, und Amaia trat ein. Ein Polizist und ein Gefängniswärter lehnten mit bleichen Gesichtern an der Wand. Padua stand vor einer frischen Blutlache, die sich unter einer der Kabinen ausgebreitet hatte. Als er Amaia sah, trat er beiseite.

»Er bat darum, aufs Klo zu dürfen, und obwohl er Handschellen anhatte, ist es ihm gelungen, sich die Kehle durchzuschneiden. Es ging alles blitzschnell. Der Kollege, der vor der Tür gewartet hat, hörte ihn husten und hat sofort reagiert, doch er konnte nichts mehr tun.«

Amaia warf einen Blick in die Kabine. Jasón Medina saß auf der Kloschüssel, den Kopf nach hinten gelehnt. Ein tiefer Schnitt verlief quer über seinen Hals. Das Blut hatte die Hemdbrust getränkt, was aussah, als wäre ihm ein roter Latz zwischen die Beine gerutscht. Die Leiche schien noch warm zu sein, und der Geruch nach Tod hing in der Luft.

»Womit hat er es gemacht?«, fragte Amaia.

»Mit einem Teppichmesser. Als ihn die Kraft verließ, ist es ihm aus der Hand gefallen und in der Nachbarkabine gelandet«, erklärte Padua und stieß deren Tür auf.

»Wie hat er das hier reingeschmuggelt? Das ist doch aus Metall, der Körperscanner hätte es entdecken müssen.«

»Er hat es nicht reingeschmuggelt, Inspectora. Sehen Sie sich mal den Griff genauer an, da ist noch ein Stück Klebeband dran. Jemand war so freundlich, das Messer irgendwo zu befestigen, wahrscheinlich hinterm Spülkasten. Medina musste es nur noch aus dem Versteck holen.«

Amaia seufzte.

»Das ist noch nicht alles«, fuhr Padua fort und wirkte plötzlich verlegen. »Das hier steckte in seiner Jackentasche.« Er hob einen weißen Umschlag in die Höhe.

»Ein Abschiedsbrief?«, fragte Amaia.

»Nicht ganz«, erwiderte Padua und reichte ihr zwei Plastikhandschuhe. »Der Brief ist an Sie gerichtet.«

»An mich?«

Sie zog die Handschuhe an und nahm den Umschlag.

»Darf ich?«

»Nur zu.«

Der Umschlag war nur lose verklebt und ließ sich öffnen, ohne dass das Papier einriss. Darin befand sich eine weiße Karte, auf der nur ein Wort stand: Tarttalo.

Amaia verspürte einen heftigen Stich im Bauch und hielt den Atem an, um den Schmerz zu überspielen. Sie wendete die Karte, um zu überprüfen, ob auf der Rückseite etwas stand, und gab sie Padua zurück.

»Was hat das zu bedeuten?«

»Ich hatte gehofft, Sie könnten mir da weiterhelfen.«

»Tut mir leid, das sagt mir auch nicht viel.«

»Ein Tarttalo ist ein mythologisches Wesen, oder?«

»Ja, soweit ich weiß, handelt es sich um einen Zyklopen aus der griechischen Mythologie, der auch in der baskischen Mythologie vorkommt. Worauf wollen Sie hinaus?«

»Sie haben den Fall des Basajaun gelöst, der ebenfalls ein mythologisches Wesen war. Und nun nimmt sich der geständige Mörder von Johana Márquez das Leben, derselbe, der das Verbrechen des Basajaun nachgeahmt hat, um sein eigenes zu vertuschen, und hinterlässt eine Nachricht für Sie, auf der ›Tarttalo‹ steht. Ziemlich merkwürdig, finden Sie nicht?«

»Durchaus. Aber damals konnten wir zweifelsfrei nachweisen, dass Jasón Medina seine Stieftochter vergewaltigt und ermordet hat und sein Verbrechen dem Basajaun nur unterschieben wollte. Außerdem hat er alles gestanden. Wollen Sie etwa andeuten, dass er doch nicht der Täter war?«

»Keineswegs«, entgegnete Padua und sah missmutig zur Leiche. »Aber da sind auch noch die Amputation und die Knochen des Mädchens in der Höhle von Arri Zahar. Und jetzt das hier. Da dachte ich eben, Sie könnten …«

»Ich weiß nicht, was das hier zu bedeuten hat, und ich verstehe auch nicht, warum er sich damit an mich wendet.«

Padua blickte sie an und seufzte.

»Natürlich, Inspectora.«

Amaia nahm lieber den Hinterausgang, weil sie auf keinen Fall Johanas Mutter begegnen wollte. Sie wusste nicht, was sie ihr hätte sagen sollen: dass nun alles vorbei war oder dass dieses Schwein sich aus der Welt geschlichen hatte wie eine Ratte, die er ja auch war. Sie zeigte den Beamten ihren Dienstausweis und ließ die dumpfe Atmosphäre des Gerichtsgebäudes hinter sich. Es hatte aufgehört zu regnen, und das Licht, das nach dem für Pamplona so typischen Platzregen hell durch die Wolken brach, trieb ihr Tränen in die Augen. Schnell kramte sie in ihrer Handtasche nach der Sonnenbrille. Auf dem Herweg hatte sie wegen der Rushhour Mühe gehabt, ein Taxi zu finden, und wenn es regnete, war es ähnlich schwierig. Nun aber, da es aufgehört hatte, standen mehrere Wagen Schlange, weil ganz Pamplona lieber zu Fuß ging. Vor dem ersten Taxi blieb sie zögernd stehen, weil ihr bewusst wurde, dass sie im Grunde noch nicht nach Hause wollte. Die Aussicht, dass James’ Mutter sie wieder mit Fragen bombardieren würde, schien ihr alles andere als verlockend. Seit ihre Schwiegereltern Clarice und Thomas sich vor zwei Wochen bei ihnen eingenistet hatten, war es mit der häuslichen Ruhe vorbei. Sie sah zu den Cafés mit ihren einladenden Fensterfronten, die gegenüber vom Gerichtsgebäude lagen, und dann zu denen an der San-Roque-Straße, wo in der Ferne schon die ersten Bäume des Media-Luna-Parks schimmerten. Bis nach Hause waren es rund anderthalb Kilometer, also beschloss sie, zu Fuß zu gehen. Sollte sie müde werden, konnte sie immer noch ein Taxi nehmen.

Als sie den Park betrat, überkam sie sofort ein Gefühl der Ruhe. Der Straßenlärm verklang, und die Abgase der Autos wichen dem frischen Geruch nach feuchtem Gras. Unwillkürlich ging sie langsamer und nahm einen der Wege, deren Steinbeläge sich deutlich vom satten Grün abzeichneten. Sie atmete tief ein und ließ die Luft langsam entweichen. Was für ein Vormittag, dachte sie. Jasón Medina entsprach zu hundert Prozent dem Profil eines Häftlings, der sich im Gefängnis das Leben nimmt. Als Vergewaltiger und Mörder seiner Stieftochter war er bis zum Gerichtstermin von den anderen Häftlingen isoliert gewesen, und die Aussicht, nach seiner Verurteilung in den allgemeinen Trakt verlegt zu werden, musste eine Horrorvorstellung für ihn gewesen sein. Sie erinnerte sich noch, wie sie ihn damals verhört hatte, im Zuge der Ermittlungen im Fall des Basajaun. Wie ein verängstigtes Mäuschen hatte er seine Schandtaten gestanden und Rotz und Wasser geheult.

Zuständig für den Fall war eigentlich Teniente Padua von der Guardia Civil gewesen, aber er hatte sie hinzugezogen, weil Medina, wenn auch plump, den Modus Operandi des Serienmörders imitiert hatte, hinter dem sie her gewesen war. Neun Monate war das nun her, und jetzt stand sie kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes. So vieles hatte sich verändert.

»Nicht wahr, mein Schatz?«, flüsterte sie und streichelte ihren Bauch.

Eine Wehe zwang sie stehenzubleiben. Sie stützte sich auf den Regenschirm und lehnte sich nach vorn, um das Stechen im Unterleib besser auszuhalten, das sich bis zur Innenseite der Schenkel ausdehnte und einen Krampf verursachte. Sie stöhnte auf, nicht weil der Schmerz so stark war, sondern weil er sie so überraschend traf. Dann verebbte die Welle so schnell, wie sie gekommen war.

So war das also. Sie hatte sich schon tausendmal gefragt, wie es sein würde. Ob sie die ersten Anzeichen erkennen würde oder zu den Frauen gehörte, die erst dann ins Krankenhaus aufbrechen, wenn das Köpfchen schon herausschaut, so dass das Kind am Ende im Taxi zur Welt kommt.

»Bist du sicher, dass du schon rauswillst?«, fragte sie zärtlich. »Es ist doch noch eine Woche Zeit.«

Der Schmerz war verschwunden, als hätte es ihn nie gegeben. Stattdessen verspürte sie Vorfreude. Eine Welle der Aufregung durchlief ihren Körper. Sie lächelte glücklich und blickte sich um, als suchte sie jemanden, mit dem sie ihr Hochgefühl teilen konnte, aber außer ihr war niemand in dem Park. Das smaragdene Grün um sie herum war feucht und frisch und wirkte im hellen Licht, das durch die Wolken über Pamplona fiel, noch strahlender und schöner. Amaia verspürte dieses Entdeckergefühl, das sie sonst nur im Tal von Baztán überkam, und nahm es als unerwartetes Geschenk. Als wäre sie in den Zauberwald versetzt, wo der Herr der Wälder sie mit seinem goldenen Blick betrachtete, ging sie weiter. Sie konnte es noch immer kaum fassen, dass es erst neun Monate her war, seit sie in ihrem Geburtsort ermittelt hatte. Nie wieder hatte sie nach Elizondo zurückkehren wollen, und dann war sie doch zurückgekehrt, um einen Mörder zu jagen. Und als sie ihn gestellt hatte, war ihre Tochter gezeugt worden.

Die Gewissheit, dass ein kleines Wesen in ihr heranwuchs, war Balsam für ihre Seele gewesen, das Einzige, was ihr gegen die schrecklichen Erlebisse geholfen hatte, an denen sie in den Monaten zuvor beinahe zerbrochen wäre. Die Rückkehr nach Elizondo, die Konfrontation mit ihrer Vergangenheit und vor allem der Tod ihres Schwagers Víctor hatten ihre Welt aus den Angeln gehoben. Nur Tante Engrasi war ein Fels in der Brandung gewesen, hatte Karten gelegt wie eh und je, hatte jeden Nachmittag Poker mit ihren Freundinnen gespielt und auf diese Art gelächelt, die nur jenen vergönnt ist, die in sich selbst ruhen. Damals war Flora überstürzt nach Zarautz gezogen, unter dem Vorwand, dass sie täglich die Konditorsendung fürs Fernsehen aufzeichnen musste. Die Leitung der Backstube Mantecadas Salazar hatte sie – wer hätte das je gedacht – Ros übertragen, die sich zu Floras Überraschung und Amaias Genugtuung als ausgezeichnete Geschäftsführerin entpuppt hatte, die nur zu Beginn etwas überfordert gewesen war. Amaia hatte Ros unter die Arme gegriffen und fast jedes Wochenende in Elizondo verbracht, auch noch, als Ros ihre Hilfe gar nicht mehr benötigte. Trotzdem war sie weiterhin zu ihr gefahren, um mit ihr zu essen, um bei Tante Engrasi zu übernachten, zu Hause. Seit die Kleine in ihrem Bauch heranwuchs, seit sie gewagt hatte, ihrer Angst einen Namen zu geben und sie mit James zu teilen, aber auch seit sie diese DVD besaß, die sie zusammen mit ihrer Waffe im Tresor ihres Schlafzimmers aufbewahrte, wusste sie, wusste sie mit absoluter Gewissheit, wo ihr Platz war, ihre Heimat. Es war ein Gefühl, das sie für immer verloren zu haben geglaubt hatte.

Als sie in die Hauptstraße einbog, begann es erneut zu regnen. Sie spannte ihren Schirm auf und schlängelte sich zwischen den Leuten hindurch, die einen Einkaufsbummel machten oder geduckt unter den Balkonen und Markisen dahineilten. Vor einem bunten Schaufenster mit Kinderkleidung blieb sie stehen und betrachtete die mit winzigen Blümchen bestickten rosa Kleidchen. Vielleicht hatte Clarice Recht, dachte sie, und sie sollte etwas in der Art kaufen. Ihre gute Laune begann zu kippen, als sie an das Zimmer dachte, das Clarice für ihre Tochter eingerichtet hatte. Ihre Schwiegereltern waren zur Geburt nach Pamplona gekommen, und obwohl sie erst vierzehn Tage in der Stadt waren, hatte Clarice bereits jedes Klischee erfüllt, das einer Schwiegermutter anhaftete: Ständig steckte sie ihre Nase in alles und jedes. Gleich am ersten Tag hatte sie fast eine Szene gemacht, weil Amaia und James noch kein Kinderzimmer eingerichtet hatten, obwohl es im Haus doch so viele leere Zimmer gab.

Amaia hatte der alten Wiege wieder ihren ursprünglichen Zweck gegeben, die jahrelang in Tante Engrasis Wohnzimmer als Brennholzlager gedient hatte. James hatte sie geschliffen, bis die schöne Maserung wieder zu erkennen gewesen war, und die Wiege neu lackiert. Engrasis Freudinnen hatten, dazu passend, traditionelle Taufkleidchen und ein weißes Deckchen genäht, die die Wiege noch besser zur Geltung brachten. Außerdem war in ihrem Schlafzimmer genügend Platz, so dass es ihr nicht einleuchten wollte, warum sie die Kleine in einem anderen Zimmer unterbringen sollte, mochten es die Experten auch noch so sehr empfehlen. Nein, der Gedanke, dass ihre kleine Tochter fernab von ihr schlief, gefiel ihr ganz und gar nicht. In den ersten Monaten, während der Stillzeit, wollte sie sie nah bei sich haben, um sicher zu sein, dass sie ihr Weinen und ihre Regungen sofort hörte.

Clarice hatte sich fürchterlich aufgeregt. »Die Kleine braucht ihr eigenes Zimmer und all ihre Sachen um sich herum. Dann kommt ihr beide besser zur Ruhe, glaub mir. Wenn sie nachts bei dir schläft, horchst du nur auf jeden Atemzug, auf jede Bewegung. Sie muss ihren Raum haben und ihr euren. Außerdem halte ich es für ungesund, dass sie das Schlafzimmer mit zwei Erwachsenen teilt. Kinder gewöhnen sich daran, und dann kriegt man sie nie wieder dazu, in ihrem eigenen Zimmerchen zu schlafen.«

Amaia hatte massenweise Bücher von renommierten Kinderärzten gelesen, die Eltern die neuesten Erziehungsmethoden aufoktroyieren wollten: Babys dürfen nicht zu oft auf den Arm genommen werden, Babys müssen von Geburt an alleine schlafen, Babys dürfen nicht getröstet werden, wenn sie weinen, weil sie unabhängig werden und ihre Ängste selbständig meistern müssen. Amaia drehte sich der Magen um, wenn sie an dieses dumme Geschwätz dachte. Wären diese illustren Doktoren wie sie gezwungen gewesen, von klein auf ihre Ängste zu »meistern«, hätten sie garantiert eine andere Sicht der Dinge. Wenn ihre Tochter bis drei bei ihr schlafen wollte, dann sollte sie das dürfen. Sie würde sie trösten, ihr zuhören, ihre kleinen Sorgen ernst nehmen und zerstreuen, denn sie wusste, dass kleine Sorgen bei einem kleinen Wesen große Dimensionen annehmen konnten.

Als Amaia vor drei Tagen nach Hause gekommen war, hatte sie eine gehörige Überraschung erlebt: Clarice hatte ein Zimmer mit Schränken, Wickeltisch, Kommode, Teppichen und Lampen eingerichtet. Ein Meer aus Wolken, rosa Schäfchen, Schleifchen und Bordüren. James hatte mit Unschuldsmiene an der Eingangstür auf sie gewartet, ihr einen Kuss gegeben und entschuldigend zugeflüstert: »Sie meint es nur gut.« Bei Amaia schrillten sofort die Alarmglocken, und als sie die Überdosis Rosa sah, gefror ihr das Lächeln im Gesicht. Sie fühlte sich auf einmal fremd in ihrem eigenen Haus. Clarice hingegen stolzierte entzückt zwischen den Möbeln umher wie die Moderatorin eines Shoppingsenders. Wie immer setzte ihr Mann Thomas ihrer energischen Art nichts entgegen, sondern saß einfach nur im Wohnzimmer und las in aller Seelenruhe Zeitung. Amaia konnte kaum glauben, dass dieser Mann in den USA ein Finanzimperium leitete. Seiner Frau gegenüber legte er eine Unterwürfigkeit an den Tag, die sie immer wieder verblüffte. Amaia spürte, wie unbehaglich James sich fühlte, und bewahrte nur deshalb ihre Gelassenheit, als ihre Schwiegermutter ihr stolz das Zimmer vorführte.

»Schau dir nur den tollen Schrank an, da passen alle Babysachen rein. Und die Wickelkommode hat ebenfalls jede Menge Fächer. Und erst der Teppich, ist der nicht entzückend? Und das Wichtigste«, fügte sie mit einem zufriedenen Lächeln hinzu, »die Wiege, die einer Prinzessin würdig ist.«

Die Wiege hätte tatsächlich einer Königstocher gebührt. Sie war so groß, dass die Kleine darin schlafen konnte, bis sie vier war.

»Hübsch«, lobte sie gequält.

»Hübsch? Ein Schmuckstück! Den alten Holzkarren kannst du deiner Tante wiedergeben.«

Wortlos ließ Amaia sie stehen, ging in ihr Zimmer und wartete auf James.

»Tut mir leid, Schatz, sie meint es nicht böse. Sie ist eben so. Es sind ja nur noch ein paar Tage. Ich weiß, dass du viel Geduld beweist, Amaia. Sobald sie weg sind, schmeißen wir alles wieder raus, was dir nicht gefällt, versprochen.«

Sie hatte eingelenkt, James’ wegen, aber auch, weil es über ihre Kraft ging, mit Clarice zu diskutieren. James hatte Recht, sie bewies viel Geduld, was eigentlich gar nicht ihre Art war. Es war das erste Mal, dass sie sich von jemandem herumkommandieren ließ, aber in der letzten Phase der Schwangerschaft hatte sich etwas in ihr verändert. Seit Tagen fühlte sie sich nicht wohl, all die Energie, über die sie in den ersten Monaten verfügt hatte, war wie weggeblasen. Stattdessen hatte sich eine Unlust eingestellt, die sie sonst an sich nicht kannte. Die dominante Art ihrer Schwiegermutter hatte ihr nur deutlich gemacht, wie kraftlos sie war. Sie warf einen letzten Blick in das Schaufenster mit den Babysachen und entschied, dass sie nichts kaufen würde, weil ihre Schwiegermutter ja schon alles besorgt hatte. Clarice’ Exzesse einer Erstlingsoma machten sie ganz krank, aber etwas anderes beunruhigte sie noch viel mehr: Insgeheim wäre sie nämlich selbst liebend gern dieser rosafarbenen Trunkenheit anheimgefallen. Doch es war nicht so.

Seit sie von ihrer Schwangerschaft wusste, hatte sie gerade einmal ein Paar Babyschühchen, einige Hemdchen, Strampler und Nachtwäsche besorgt, alles in neutralen Farben. Rosa behagte ihr offenbar nicht. Wenn sie in einem Schaufenster die Kleidchen, Jäckchen und Taufkleidchen sah, die von Schleifchen und Blümchen nur so strotzten, wollte sie eigentlich sofort zugreifen. Aber wenn sie die Sachen dann in der Hand hielt, verspürte sie plötzlich einen inneren Widerstand, und es endete immer damit, dass sie gar nichts kaufte. Ein bisschen was von Clarice’ Begeisterung, der jede hübsche Kombination aus Kleidchen und Schühchen bewundernde Rufe entlockte, würde ihr guttun. Dabei hätte sie glücklicher nicht sein können. Von Anfang an hatte sie dieses kleine Wesen geliebt. Eigentlich sogar schon als Kind, wenn sie davon geträumt hatte, einmal Mutter zu sein, eine richtige Mutter. Und dieser Wunsch hatte an dem Tag Gestalt angenommen, an dem sie James kennenlernte. Bevor es so weit war, hatte sie eine Zeit der Zweifel und Ängste überstehen müssen, weil sich die Schwangerschaft nicht hatte einstellen wollen. Sogar über eine Fruchtbarkeitsbehandlung hatten sie nachgedacht. Und dann war sie doch noch schwanger geworden, ausgerechnet als sie im wichtigsten Fall ihrer Karriere ermittelte.

Sie war glücklich oder glaubte es doch wenigstens zu sein, was alles noch verwirrender machte. Bis vor kurzem hatte sie sich noch so erfüllt, zufrieden und sicher gefühlt wie seit Jahren nicht mehr, und dann waren plötzlich neue Ängste aufgekommen, die in Wahrheit so alt waren wie die Welt selbst. Sie hatten sich in ihre Träume geschlichen und ihr Dinge zugeflüstert, die sie schon kannte, von denen sie aber nichts mehr wissen wollte.

Wieder setzte eine Wehe ein, weniger schmerzhaft, aber länger anhaltend. Sie sah auf die Uhr. Seit der letzten Wehe im Park waren zwanzig Minuten vergangen.

Sie machte sich auf den Weg zum Restaurant, in dem sie verabredet waren, weil Clarice es nicht für gut befunden hatte, dass James jeden Tag kochte. Weil ihre Schwiegermutter sogar die Notwendigkeit einer Haushaltshilfe ins Spiel gebracht hatte und Amaia jedes Risiko vermeiden wollte, zu Hause plötzlich einen englischen Butler anzutreffen, hatten sie und James beschlossen, lieber jeden Tag essen zu gehen.

James hatte ein modernes Restaurant ausgewählt, das in einer Parallelstraße zur Mercaderes-Straße lag, in der sie wohnten. Clarice und ihr schweigsamer Gatte schlürften gerade ihre Martinis, als Amaia eintrat. James stand auf, als er sie sah.

»Wie geht’s dir, mein Schatz?«, fragte er, küsste sie und rückte den Stuhl ein Stück vom Tisch weg, damit sie sich setzen konnte.

»Gut«, antwortete sie und überlegte, ob sie ihm von den Wehen erzählen sollte, aber da fiel ihr Blick auf Clarice, und sie verkniff es sich.

»Und unserer Kleinen«, fragte er und legte eine Hand auf ihren Bauch.

»›Unserer Kleinen‹«, wiederholte Clarice spöttisch. »Findet ihr es normal, dass eure Tochter eine Woche vor der Geburt noch keinen Namen hat?«

Amaia sah kurz zu James, schlug die Speisekarte auf und tat so, als würde sie darin lesen.

»Ach, Mama, nicht schon wieder. Es gibt jede Menge Namen, die uns gefallen, aber wir konnten uns eben noch nicht entscheiden. Wenn wir erst mal ihr Gesichtchen sehen, wird sich schon der richtige Name finden.«

»Ach, ja?«, ließ Clarice nicht locker. »Und welche Namen sind in der engeren Auswahl? Clarice vielleicht?« Amaia schnaubte. »Nein, jetzt mal im Ernst, an welche Namen habt ihr gedacht?«

Amaia hob den Blick von der Speisekarte, als erneut eine Wehe ihren Bauch anspannte. Sie sah auf die Uhr und lächelte.

»Die Wahl ist längst getroffen«, log sie, »aber es soll eine Überraschung sein. Eins kann ich dir schon mal verraten: Sie wird nicht Clarice heißen. Ich mag es nicht, wenn in der Familie Namen mehrfach vorkommen, jeder sollte seine eigene Identität haben.«

Clarice lächelte schief.

Der Name der Kleinen war eines der Geschosse, die Clarice auf sie abfeuerte, wann immer sich ihr eine Gelegenheit bot. Ihre Schwiegermutter übte derartig viel Druck aus, dass James schon vorgeschlagen hatte, sich pro forma einen Namen auszudenken, nur damit seine Mutter Ruhe gab. Sie war wütend auf ihn gewesen. So weit kam es noch: dass sie einen Namen aussuchten, nur um ihre Schwiegermutter zufriedenzustellen.

»Nicht um sie zufriedenzustellen, Amaia. Wir müssen einen Namen finden, irgendwie muss das Kind ja heißen. Du scheinst nicht mal darüber nachdenken zu wollen.«

Er hatte Recht. Im Grunde ging es ihr wie mit der Babykleidung. Sie hatte von diesem Phänomen gelesen und sich am Ende so große Sorgen gemacht, dass sie Tante Engrasi um Rat gebeten hatte.

»Ich habe ja selbst keine Kinder, also kann ich nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Aus der Wissenschaft weiß ich allerdings, dass so was häufiger vorkommt bei Frauen, die zum ersten Mal Mutter werden. Und noch häufiger bei Männern, die zum ersten Mal Vater werden. Wenn man schon ein Kind hat, weiß man, was auf einen zukommt, aber bei der ersten Schwangerschaft kann es schon mal sein, dass zwar der Bauch wächst, die zukünftige Mutter die Veränderung ihres Körpers aber nicht mit einem realen Baby in Zusammenhang bringt. Heutzutage hat man Ultraschall, hört das Herzchen schlagen und weiß schon ziemlich früh, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, das macht die Sache wesentlicher greifbarer. Früher, als man das Baby erst bei der Geburt gesehen hat, wurde vielen erst in diesem Moment bewusst, dass sie Eltern waren: Wenn sie das Kleine in den Arm nehmen und sein Gesichtchen sehen konnten. Amaia, die Ängste, die dich plagen, sind völlig normal«, hatte Engrasi erklärt und ihre Hand auf Amaias Bauch gelegt. »Glaub mir, man ist nicht darauf vorbereitet, Eltern zu sein, auch wenn manch einer das gut zu verschleiern weiß.«

Sie bestellte Fisch, rührte ihn aber kaum an. Sie stellte fest, dass die Abstände der Wehen, jetzt, wo sie ruhig saß, größer wurden und dass auch die Schmerzen weniger heftig waren.

Als sie beim Kaffee angelangt waren, fing Clarice schon wieder an.

»Habt ihr euch schon um einen Kitaplatz gekümmert?«

»Nein, Mama«, erwiderte James, stellte seine Tasse ab und sah sie müde an, »haben wir nicht, weil wir die Kleine nämlich nicht in eine Kita geben werden.«

»Dann braucht ihr ein Kindermädchen, das sich um sie kümmert, wenn Amaia wieder arbeitet.«

»Wenn Amaia wieder arbeitet, werde ich mich um sie kümmern. Schließlich ist sie auch meine Tochter.«

Clarice riss die Augen auf und sah zu ihrem Mann, um seine Unterstützung einzuholen.

»Clarice«, sagte der ewig lächelnde Thomas nur, schüttelte den Kopf und nahm einen Schluck von seinem roten Tee. Dieser vorwurfsvoll geflüsterte Name war das, was bei ihm einem Prostest noch am nächsten kam.

Clarice schnaubte und lächelte gequält. Ihre betont bedächtige Stimme verriet die ungeheure Anstrengung, die es sie kostete, vernünftig und geduldig zu sein:

»Ich habe ja durchaus Verständnis für moderne Eltern, die ihren Kindern die Brust gegeben, bis sie Zähne haben, sie in ihrem Bett schlafen lassen und alles allein und ohne Hilfe meistern wollen, aber, Junge, du musst doch ebenfalls arbeiten, deine Karriere ist an einem wichtigen Punkt angelangt, und im ersten Jahr wird die Kleine dir kaum Luft zum Atmen lassen.«

»Ich habe gerade eine Sammlung von achtundvierzig Werken für eine Ausstellung im Guggenheim-Museum fertiggestellt und außerdem jede Menge Arbeiten in Reserve, also kann ich es mir erlauben, mir ein wenig Zeit für meine Tochter zu nehmen. Außerdem ist Amaia nicht immer beruflich so eingespannt, meistens ist sie sogar ziemlich früh zu Hause.«

Amaia spürte, wie sich ihr Bauch erneut anspannte. Diesmal war es schmerzhafter. Sie atmete tief durch, versuchte es zu überspielen und sah auf die Uhr.

»Amaia, du bist ja ganz blass. Ist alles in Ordnung?«

»Ich bin nur müde. Ich gehe lieber nach Hause und lege mich ein bisschen hin.«

»Gut, dann gehen dein Vater und ich einkaufen«, verkündete Clarice, »sonst müsst ihr die Kleine noch mit einem Feigenblatt bedecken. Sehen wir uns wieder hier zum Abendessen?«

»Nein«, sagte Amaia schnell. »Ich esse heute nur eine Kleinigkeit und ruhe mich aus. Einkaufen gehen wollte ich morgen, ich habe da einen Laden mit hübschen Babysachen entdeckt.«

Clarice schluckte den Köder. Die Aussicht auf eine Shoppingtour mit ihrer Schwiegertochter besänftigte sie augenblicklich. Sie lächelte entzückt.

»Gern, meine Liebe, du wirst sehen, wir werden jede Menge Spaß haben. Ich habe da schon seit Tagen einige Sachen im Auge. Dann ruh dich mal schön aus«, sagte sie, stand auf und ging Richtung Ausgang.

Bevor Thomas seiner Frau folgte, gab er Amaia einen Kuss auf die Wange.

»Cleverer Schachzug«, flüsterte er und zwinkerte ihr zu.

Ihrem Haus in der Mercaderes-Straße sah man von außen nicht an, wie hoch die Decken waren, wie edel das Holz, wie schön der Stuck. Unten, wo einmal eine Schirmfabrik gewesen war, hatte James sein Atelier eingerichtet.

Amaia nahm eine Dusche und legte sich aufs Sofa, in der einen Hand ein Notizbuch, in der anderen eine Uhr.

»Du siehst heute müder aus als sonst. Beim Mittagessen warst du so sehr in Gedanken, dass du meiner Mutter kaum zugehört hast.«

Amaia lächelte.

»War irgendwas bei Gericht? Du hast mir nur erzählt, dass die Verhandlung abgebrochen wurde, aber nicht, warum.«

»Jasón Medina hat sich auf der Toilette das Leben genommen. Es wird morgen in allen Zeitungen stehen.«

»Sag bloß«, kommentierte James und zuckte mit den Schultern. »So richtig leid tut mir der Kerl allerdings nicht.«

»Nein, ist wirklich kein großer Verlust. Aber die Angehörigen sind etwas enttäuscht, dass er sich nicht vor Gericht verantworten muss. Andererseits bleibt ihnen so der Horror erspart, sich noch mal all die makabren Details vor Augen führen zu müssen.«

James nickte nachdenklich.

Amaia überlegte, ob sie ihm von dem Brief erzählen sollte, den Medina ihr hinterlassen hatte. Nein, er würde sich nur unnötig Sorgen machen. Außerdem wollte sie diesen besonderen Moment nicht wegen so etwas zerstören.

»Übrigens hast du Recht, ich bin heute tatsächlich müder als sonst und mit den Gedanken ganz woanders.«

»Ach, ja?«

»Um halb eins haben die Wehen eingesetzt. Erst kamen sie alle fünfundzwanzig Minuten und dauerten nur einige Sekunden. Inzwischen sind sie stärker und kommen alle zwölf Minuten.«

»Amaia! Wieso hast du mir das nicht schon früher gesagt? Ging das so während des ganzen Mittagessens? Hattest du große Schmerzen?«

»Überhaupt nicht«, antwortete sie. »Es fühlt sich eher an wie ein Druck. Ich wollte nicht, dass deine Mutter noch hysterisch wird. Jetzt brauche ich ein bisschen Ruhe. Ich lege mich hin und kontrolliere die Abstände, bis es so weit ist. Und dann fahren wir ins Krankenhaus.«

Der Himmel über Pamplona war weiterhin so verhangen, dass die zittrigen Wintersterne kaum durchschimmerten.

James schlief auf dem Bauch und nahm im Bett mehr Raum ein, als ihm eigentlich zustand. Wie immer wirkte er absolut entspannt, worum Amaia ihn beneidete. Anfangs hatte er sich dagegen gesträubt, sich ebenfalls hinzulegen, aber sie hatte ihn überzeugt, dass er für den Ernstfall ausgeruht sein sollte.

»Bist du auch wirklich okay?«, hatte er gefragt.

»Aber ja, James. Ich muss nur kontrollieren, in welchen Abständen die Wehen kommen. Wenn es so weit ist, sage ich dir Bescheid.«

Kaum lag er im Bett, war er auch schon eingeschlafen. Es war still ihm Haus, zu hören waren nur das rhythmische Atmen von James und das leise Rascheln der Seiten, wenn sie umblätterte.

Als die nächste Wehe einsetzte, unterbrach sie ihre Lektüre. Sie keuchte, klammerte sich an die Armlehnen des Schaukelstuhls, in dem sie die letzte Stunde verbracht hatte, und hoffte, dass die Welle bald wieder verebben würde.

Langsam legte sie das Buch beiseite, ohne die Seite zu markieren. Sie hatte zwar einiges gelesen, aber praktisch nichts davon behalten. In der letzten halben Stunde waren die Wehen stärker geworden, schmerzhafter, so dass sie sich hatte zusammenreißen müssen, um nicht laut aufzustöhnen. Trotzdem hatte sie beschlossen, noch etwas abzuwarten. Sie stellte sich ans Fenster und sah auf die Straße, die wie immer an einem Freitagabend sehr belebt war, obwohl es bereits ein Uhr war und dazu noch regnete und kalt war.

Sie hörte Geräusche am Eingang, trat an die Schlafzimmertür und lauschte.

Ihre Schwiegereltern kamen nach Hause, die auswärts zu Abend gegessen und danach noch eine Runde gedreht hatten. Amaia betrachtete das sanfte Licht, das ihre kleine Leselampe verströmte, und überlegte, ob sie sie ausknipsen sollte, aber das wäre nicht nötig. Ihre Schwiegermutter steckte zwar überall ihre Nase hinein, aber es würde ihr im Traum nicht einfallen, an ihre Schlafzimmertür zu klopfen.

Während sie ihre in immer schnelleren Abständen kommenden Wehen kontrollierte, horchte sie, wie ihre Schwiegereltern ihr Schlafzimmer betraten. Dann war es wieder still. Zu hören war nur noch das Knirschen und Knarren des großen Hauses, das sie so gut kannte wie ihre Atmung. Endlich konnte sie sich entspannen: Thomas schlief wie ein Stein, und Clarice nahm jeden Abend eine Schlaftablette, so dass sie bis zum nächsten Morgen im Tiefschlaf lag.

Die nächste Wehe war heftig. Obwohl sie sich aufs Ein- und Ausatmen konzentrierte, wie sie es im Geburtsvorbereitungskurs gelernt hatte, war ihr, als trüge sie ein Stahlkorsett, das heftig auf Nieren und Lungen drückte. Plötzlich hatte sie Angst, eine Angst, die weniger mit der Geburt zu tun hatte – auch wenn sie davor durchaus Respekt hatte –, sondern tiefer ging. Es war nicht das erste Mal, dass sie mit dieser Angst zu kämpfen hatte. Jahrelang war die Angst eine unerwünschte Begleiterin gewesen, die sich nur in ihren Momenten der Schwäche gezeigt hatte.

Die Angst war ein alter Vampir, der sich im Schlaf über sie beugte und ihre Träume vergiftete. Ihr fiel ein, wie ihre Großmutter Juanita diese Angst immer genannt hatte, gaueko, »Nachtmann«. Ein Wesen, das ins Dunkel zurückgewichen war, als sie einen Spalt in ihren Verteidigungspanzer hatte schlagen können, einen Spalt, durch den Licht eingefallen war. Dieses Licht hatte die schrecklichen Ereignisse enthüllt, die sie geprägt hatten, obwohl sie mit aller Macht versucht hatte, sie in die Tiefe ihrer Seele zu verbannen. Die Einsicht in diese Wahrheit war der erste Schritt gewesen, aber selbst in diesem euphorischen Augenblick, als alles überstanden war, hatte sie gewusst, dass sie nicht den Krieg gewonnen hatte, sondern nur eine Schlacht – eine glorreiche Schlacht zwar, weil sie zum ersten Mal den Triumph über ihre Angst davongetragen hatte, aber trotzdem nur eine Schlacht. Seit diesem Tag arbeitete sie hart daran, diesen Spalt offen zu halten. Das Licht, das hereingeflutet war, hatte ihre Beziehung zu James gestärkt und das neue Ich gefestigt, das sie über Jahre aufgebaut hatte. Dass sie schwanger geworden war, war das i-Tüpfelchen gewesen. Es hatte ihr einen Frieden beschert, den sie nie für möglich gehalten hätte. Es war eine leichte Schwangerschaft gewesen, frei von Übelkeit oder sonstigen Beschwerden. Sie hatte ruhig geschlafen, keine Albträume oder Schreckmomente gehabt, und tagsüber war sie voller Energie gewesen. Alles war harmonisch verlaufen, bis vor einer Woche, bis zu der Nacht, in der das Übel sie wieder heimgesucht hatte.

Sie hatte im Fall einer verschwundenen Frau ermittelt, deren Lebenspartner als Hauptverdächtiger galt. Wochenlang war die Polizei von einer bewussten Flucht ausgegangen, aber die Töchter, die sicher waren, dass ihre Mutter nicht freiwillig verschwunden war, hatten so sehr gedrängt, dass Amaia den Fall wieder aufgerollt hatte. Es handelte sich um Lucía Aguirre, eine Frau mittleren Alters, die neben ihren beiden Töchtern noch drei Enkel hatte, in ihrer Kirchengemeinde Katechismusunterricht gab und täglich ihre greise Mutter im Altersheim besuchte. Wer so fest verwurzelt war, ging nicht mir nichts, dir nichts weg. Die erste Durchsuchung der Wohnung hatte ergeben, dass Koffer, Wäsche, Dokumente und Geld fehlten. Als Amaia die Ermittlungen übernahm, bestand sie trotzdem darauf, sich noch einmal persönlich bei Lucía Aguirre umzusehen. Die Wohnung war sauber und ordentlich und entsprach dem Bild, das sie sich von dieser Frau gemacht hatte. In der Diele hing ein großes Foto von ihr, auf dem sie jedem Besucher entgegenlächelte. In dem kleinen Wohnzimmer lag auf einem Beistelltisch, neben vielen Aufnahmen ihrer Enkel, noch eine Strickarbeit.

Sie inspizierte das Bad und die Küche, die ebenfalls makellos sauber waren. Das Bett im Schlafzimmer war ordentlich gemacht, während die Schubladen der Kommode praktisch leer waren. Im Gästezimmer standen zwei Einzelbetten.

»Jonan, fällt dir hier was auf?«

»Die Überdecken sind unterschiedlich«, antwortete der Subinspector.

»Das ist uns bei unserer ersten Durchsuchung auch aufgefallen. Die passende Decke liegt im Schrank«, erläuterte der Polizist, der sie begleitete, nach einem kurzen Blick in seine Notizen.

Amaia öffnete den Schrank. Tatsächlich lag die zweite Decke perfekt zusammengelegt in einer durchsichtigen Hülle.

»Eine so ordnungsliebende Frau, die sich nicht die Mühe macht, einheitliche Überdecken aufzulegen: Fandet ihr das nicht merkwürdig?«

»Wieso sollte sie die Decken wechseln, wo sie doch fortgehen wollte?«, antwortete der Polizist und zuckte mit den Achseln.

»Weil wir nicht aus unserer Haut können. Wussten Sie, dass einige Frauen aus Ostberlin noch schnell den Boden schrubbten, bevor sie nach Westdeutschland flohen? Sie verließen für immer ihr Land, aber es sollte bloß nicht heißen, sie seien schlechte Hausfrauen.«

Amaia nahm das große Paket aus dem Schrank, legte es auf eines der beiden Betten und öffnete den Reißverschluss. Ein penetranter Geruch nach Waschlauge verbreitete sich im Raum. Amaia streifte sich einen Plastikhandschuh über, zog die Decke aus der Hülle und breitete sie auseinander. In der Mitte war, deutlich zu erkennen, ein gelblicher Fleck. Offenbar hatte an dieser Stelle die Lauge die Farbe ausgebleicht.

»Sehen Sie, hier stimmt was nicht«, sagte sie an den Polizisten gewandt, der erstaunt nickte.

»Unser Mörder hat offenbar genügend Krimiserien gesehen, um zu wissen, dass man Blut mit Bleichlauge entfernen muss. Als Hausmann war er allerdings eine Katastrophe, denn er hat nicht einkalkuliert, dass die Lauge die Farbe ausbleicht. Fordern Sie die Kriminaltechniker an, die sollen auf Blut testen, der Fleck ist ja groß genug.«

Tatsächlich fanden die Kollegen Blutreste, in einer Menge, die mit dem Leben nicht vereinbar war. In einem menschlichen Körper flossen etwa fünf Liter Blut. Schon bei einem Verlust von fünfhundert Millilitern verlor man das Bewusstsein. Der Fleck auf dem Laken deutete darauf hin, dass es sich um über zwei Liter gehandelt haben musste. Noch am selben Tag wurde der Hauptverdächtige festgenommen, ein Großkotz mit langen, grau melierten Haaren und einem bis knapp über den Bauchnabel geöffneten Hemd. Amaia hätte beinahe gelacht, als sie ihn vom Nebenraum aus sah.

»Die Spezies Macho ist zurück«, murmelte Jonan. »Wer wird ihn verhören?«

»Inspector Fernández, der auch die ersten Ermittlungen geleitet hat.«

»Ich dachte, wir ermitteln, schließlich handelt es sich jetzt um einen Mordfall. Wenn Sie nicht gewesen wären, würde die Familie immer noch auf eine Postkarte aus Cancún warten.«

»Reine Höflichkeit, Jonan. Außerdem bin ich nicht mehr in der Verfassung, Verhöre zu führen«, sagte sie und zeigte auf ihren Bauch.

Inspector Fernández betrat den Nachbarraum, Jonan schaltete die Lautsprecher ein.

»Guten Tag, Señor Quiralte, ich bin Inspector Fer…«

»Stopp«, fiel Quiralte ihm ins Wort, hob die in Handschellen steckenden Hände in die Höhe und warf seine Mähne so schwungfall nach hinten wie eine exaltierte Diva. »Wieso werde ich nicht von dieser Starpolizistin verhört?«

»Wen meinen Sie?«

»Die Inspectora vom FBI.«

»Woher kennen Sie die?«, fragte Fernández verwirrt. Amaia schnalzte genervt mit der Zunge. Quiralte grinste selbstgefällig.

»Weil ich schlauer bin als du.«

Fernández war nun nervös. Er hatte noch nicht viele Mörder verhört und fühlte sich genauso beobachtet wie der Verdächtige.

»Du musst die Kontrolle zurückgewinnen«, flüsterte Amaia.

Als hätte Fernández sie gehört, nahm er die Zügel wieder in die Hand.

»Warum möchtest du, dass sie dich verhört?«

»Weil mir zu Ohren gekommen ist, dass sie super aussieht. Nichts gegen dich, aber wenn ich wählen kann zwischen dir und einer hübschen Inspectora, muss ich nicht lang überlegen.«

»Du wirst dich mit mir begnügen müssen. Die Inspectora ist nicht im Dienst.«

Quiralte blickte zur verspiegelten Scheibe, als könnte er durch sie hindurchsehen, und grinste.

»Wie schade. Dann werde ich wohl auf sie warten müssen.«

»Du willst keine Aussage machen?«

»Doch, doch.« Offenbar amüsierte er sich prächtig. »Zieh nicht so ein Gesicht. Wenn die Starpolizistin nicht da ist, gehen eben wir beiden Hübschen zum Richter, und ich gestehe, dass ich die blöde Tussi abgemurkst habe.«

Und er gestand tatsächlich, allerdings nur, um dreist hinzuzufügen, dass ja wohl gar kein Verbrechen vorliege, solange es keine Leiche gebe, und er denke gar nicht daran zu verraten, wo die sei. Richter Markina war noch sehr jung, und weil er das Gesicht eines Models hatte und ausgewaschene Jeans trug, ließ sich manch ein Verbrecher dazu verleiten, eine dicke Lippe zu riskieren. So auch Quiralte, mit der Folge, dass Markina sein bezauberndes Lächeln aufsetzte, bei dem die weiblichen Gerichtsbeamten weiche Knie bekamen, und Untersuchungshaft für ihn anordnete.

»Es gibt also noch keine Leiche, Señor Quiralte? Dann warten wir eben, bis sie auftaucht. Ich fürchte, Sie haben zu viele amerikanische Krimiserien geschaut. Wie Sie gerade zugegeben haben, wissen Sie, wo die Leiche ist, wollen es aber nicht verraten. Allein dies genügt schon, um Sie auf unbestimmte Zeit zu inhaftieren. Darüber hinaus haben Sie aber auch den Mord gestanden. Vielleicht hilft die Zeit im Gefängnis Ihrem Gedächtnis ja auf die Sprünge. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mir etwas zu sagen haben.«

Amaia war zu Fuß nach Hause gegangen. Unterwegs hatte sie sich darauf konzentriert, die Ermittlungen aus dem Kopf zu kriegen. Sie wollte innerlich gelöst sein, wenn sie mit James zu Abend aß und darauf anstieß, dass es ihr letzter Arbeitstag gewesen war. Es waren noch drei Wochen bis zum berechneten Geburtstermin. Sie fühlte sich noch fit genug, um zu arbeiten, aber am nächsten Tag würden James’ Eltern eintreffen, und er hatte sie überredet, Urlaub zu nehmen. Nach dem Essen hatte sie die Müdigkeit übermannt. Sie hatte sich ins Bett gelegt, noch kurz ein paar Worte mit James gewechselt, und war dann in den Schlaf gesunken.

Sie hörte sie, bevor sie sie sah. Ihre Zähne klapperten so sehr, dass Amaia die Augen aufschlug: Lucía Aguirre, in dem rot-weißen Strickpullover, den sie auf dem Foto in der Diele trug, mit einem Goldkreuz auf der Brust, das blonde Haar kurz geschnitten, wahrscheinlich gefärbt. Nichts an ihr erinnerte an die fröhliche, selbstbewusste Frau, die in die Kamera lächelte. Sie weinte nicht, stöhnte nicht, klagte nicht, aber in ihren blauen Augen lag ein verstörender Schmerz, eine Verwirrung, als könnte sie etwas einfach nicht begreifen, als könne sie nicht fassen, was man ihr angetan hatte. Still stand sie da, desorientiert, apathisch, umtost von einem Wind, der aus allen Richtungen zu kommen schien. Um die Balance zu halten, wiegte sie sich rhythmisch hin und her, was ihre Hilflosigkeit noch betonte. Den linken Arm hatte sie sich schützend um ihre Taille gelegt, aber es genügte nicht, um sich selbst Trost zu spenden. Ab und zu ließ sie ihren Blick schweifen, als wären ihre Augen Sonden. Da entdeckte sie Amaia. Sie öffnete den Mund und begann zu sprechen. Die vor Kälte blau angelaufenen Lippen bewegten sich, aber Amaia konnte nichts verstehen, weil sie zu weit weg war und der Wind wütend an ihr zerrte. An den Lippen konnte sie nur das immer gleiche Wort ablesen. In diesem Moment erwachte Amaia. Sie ärgerte sich, weil Lucía Aguirre es geschafft hatte, ihre Angst auf sie zu übertragen. Plötzlich fühlte sie sich enttäuscht. Der Traum, den sie gerade gehabt hatte, beendete den Zustand der Gnade, in dem sie seit der Empfängnis ihrer Tochter gelebt hatte, die Zeit des Friedens, in der all ihre Albträume – die Gaueko, die Geister – in eine andere Welt verbannt gewesen waren.

Vor langer Zeit, in New Orleans, in einer Bar in der Saint Louis Street, bei einem kühlen Bier, hatte ein lächelnder FBI-Agent sie gefragt:

»Sagen Sie mal, Inspectora Salazar. Erscheinen Ihnen auch die Geister der Mordopfer am Bett?«

Amaia hatte die Augen weit aufgerissen.

»Leugnen Sie es nicht, Salazar, ich sehe einem Polizisten an der Nasenspitze an, ob er Gespenster sieht oder nicht.«

Amaia betrachtete ihn schweigend und versuchte herauszufinden, ob es ein Scherz war, aber Aloisius Dupree redete einfach weiter.

»Ich weiß, wovon ich rede, mich suchen die Opfer nämlich schon seit Jahren heim.«

Nun lächelte auch Amaia, aber an seinen Augen las sie ab, dass es ihm ernst war.

»Sie meinen …«

»Ich meine, dass ich mitten in der Nacht aufwache und an meinem Bett das Opfer des Falls steht, in dem ich gerade ermittle.« Dupree hatte aufgehört zu lächeln.

Sie sah ihn beunruhigt an.

»Wollen Sie etwa behaupten, Sie sehen keine Gespenster?«, fragte Dupree. »Das wäre eine herbe Enttäuschung für mich.«

Sie war verwirrt, aber nicht verwirrt genug, um sich lächerlich zu machen.

»Agent Dupree, es gibt keine Gespenster«, erklärte sie und hob das Glas, um schweigend anzustoßen.

»Natürlich gibt es Gespenster, Inspectora. Wenn ich mich nicht irre, und ich irre mich nicht, sind Sie schon mehrmals nachts aufgewacht, weil Sie gespürt haben, dass an Ihrem Bett ein Opfer steht und mit Ihnen spricht. Oder etwa nicht?«

Amaia nahm einen weiteren Schluck Bier. Obwohl sie entschlossen war, kein Wort zu sagen, forderte sie Dupree auf fortzufahren.

»Es muss Ihnen nicht peinlich sein, Inspectora. Aber vielleicht sollte ich lieber sagen, dass Sie von den Opfern ›träumen‹?«

»Ich fürchte, das klingt genauso unheimlich, falsch und krank«, sagte Amaia.

»Ah, da liegt also das Problem, Inspectora. Sie finden so etwas krank.«

»Besprechen Sie das lieber mit dem Psychiater des FBI oder dessen Kollegen bei der Kriminalpolizei«, erwiderte sie.

»Aber, Salazar! Sie wissen doch so gut wie ich, dass es dumm wäre, sich in diesen Dingen einem Seelenklempner auszuliefern, wo uns doch beiden klar ist, dass das, wovon wir reden, dessen Horizont weit überschreitet. Die meisten Leute würden bei einem Polizisten, der wegen einer Ermittlung Albträume hat, Stress diagnostizieren. Im besten Falle emotionale Verwicklung.«

Er hielt inne und trank sein Bier aus, hob die Hand und bestellte noch zwei. Amaia wollte protestieren, aber die feuchte Hitze von New Orleans, der sanfte Klang des Klaviers am anderen Ende der Bar und die alte Uhr über dem Tresen, die auf zehn stehengeblieben war, hielten sie davon ab. Dupree wartete, bis der Kellner die beiden Bierkrüge vor ihnen abgestellt hatte.

»Beim ersten Mal ist es ein Schock. Man denkt, man wird verrückt. Aber es ist nicht so, Salazar, ganz im Gegenteil. Ein guter Ermittler ist kein schlichtes Gemüt, also sind auch seine Denkprozesse nicht schlicht. Er bringt Stunden damit zu, sich in einen Mörder hineinzuversetzen, um herauszufinden, wie er denkt, was er will, wie er fühlt. Er geht ins Leichenschauhaus und hofft, dass das Opfer ihm erzählt, warum es ermordet wurde, weil er genau weiß, dass er den Täter schnappen kann, sobald er sein Motiv kennt. Aber meistens genügt die Leiche nicht, weil eine Leiche nur eine kaputte Hülle ist. Lange Zeit hat sich die Kriminalwissenschaft darauf konzentriert, das Denken des Täters zu entschlüsseln. Das Opfer war nur das letzte Glied in der Kette. Nun hat die Forschung uns aber gezeigt, dass die Wahl des Opfers nie zufällig ist, nicht einmal dann, wenn sie zufällig erscheinen soll. Wenn ein Ermittler von den Opfern träumt, bedeutet das nur, dass er Zugang zu seinem Unbewusstsein hat, also zu einer anderen Form des Denkens. Wenn mir die Opfer nachts am Bett erschienen und mich quälten, bin ich immer schweißgebadet aufgewacht und war stundenlang so durcheinander, dass ich mir Sorgen um meine geistige Gesundheit machte. Damals war ich noch neu bei der Truppe und einem erfahrenen Agent unterstellt. Einmal schlief ich bei einer stundenlangen Observation ein und hatte einen dieser Albträume. Als ich aus dem Schlaf schreckte, fragte mich mein Chef: ›Du hast doch nicht etwa ein Gespenst gesehen?‹ Ich erstarrte und fragte zurück: ›Und wenn?‹ ›Du siehst also Gespenster? Dann gebe ich dir jetzt einen guten Rat: Statt dich zu wehren und zu schreien, solltest du das nächste Mal lieber darauf achten, was sie dir zu sagen haben.‹ Es war tatsächlich ein guter Rat. Mit den Jahren habe ich gelernt, meine Träume ernst zu nehmen. Ich weiß inzwischen, dass mein Unterbewusstsein mich auf etwas hinweist, das bereits da ist, das ich nur noch nicht sehen kann.«

Amaia nickte bedächtig.

»Sprechen wir also gerade von Geistern oder von Prozessen im Unterbewusstsein des Ermittlers?«

»Von Letzterem, nehme ich an. Wobei …«

»Was?«

Agent Dupree antwortete nicht, hob seinen Krug und trank.

Sie weckte James sanft, um ihn nicht zu erschrecken. Trotzdem setzte er sich abrupt im Bett auf und rieb sich die Augen.

»Geht’s los?«

Amaia nickte mit verzerrtem Gesicht, ein Lächeln wollte ihr einfach nicht gelingen.

James zog sich die Jeans und den Pullover an, die er sich am Fußende des Bettes zurechtgelegt hatte.

»Kannst du Tante Engrasi anrufen? Ich hab’s ihr versprochen.«

»Sind meine Eltern schon zurück?«

»Ja, aber lass sie schlafen. Es ist zwei Uhr morgens, und die Geburt wird sich bestimmt noch eine Weile hinziehen. Man würde sie sowieso nicht in den Kreißsaal lassen, und dann würden sie nur sinnlos herumsitzen.«

»Deine Tante ja, und meine Eltern nein?«

»James, du weißt doch, dass sie nicht kommen wird, sie hat das Tal schon seit Jahren nicht mehr verlassen. Ich habe ihr einfach nur versprochen, Bescheid zu sagen, wenn es so weit ist.«

Doktor Villa, die Ärztin der Klinik, war Ende vierzig. Sie trug ihre vorzeitig ergrauten Haare offen, so dass sie ihr jedes Mal ins Gesicht rutschten, wenn sie sich vorbeugte.

»Also, Amaia, wir haben gute Nachrichten und nicht so gute«, sagte sie, nachdem sie ans Kopfende des Bettes getreten war.

Amaia sah sie gespannt an und streckte eine Hand in Richtung James, die dieser zärtlich ergriff.

»Zuerst die gute Nachricht: Der Geburtsprozess hat begonnen, der Kleinen geht es gut, die Nabelschnur liegt da, wo sie soll, und das Herz schlägt kräftig, auch während der Wehen. Und jetzt die nicht so gute Nachricht: Obwohl Sie schon seit einer Weile Schmerzen haben, ist die Geburt noch nicht sehr weit vorangeschritten. Der Muttermund hat sich zwar leicht geöffnet, aber die Lage des Kindes im Geburtskanal ist nicht optimal. Was mir jedoch am meisten Sorgen macht, ist Ihr Allgemeinzustand. Sie wirken müde.«

»Ja, ich schlafe nicht so gut in letzter Zeit.«

Nicht so gut war schwer untertrieben. Seit die Albträume zurückgekehrt waren, hatte sie kaum ein Auge zugetan. Und wenn sie kurz einschlief, glich es eher einer Ohnmacht, aus der sie schlecht gelaunt und müde erwachte.

»Sie müssen hierbleiben, dürfen sich aber nicht hinlegen, sondern sollten umhergehen, damit der Kopf des Babys in die richtige Lage findet. Wenn eine Wehe zu schmerzhaft wird, gehen Sie in die Hocke, dann erträgt es sich leichter. Außerdem weitet sich so der Muttermund.«

Amaia seufzte resigniert.

»Ich weiß, Sie sind müde, aber es dauert nicht mehr lang. Und Ihr Töchterchen braucht Sie jetzt.«

Amaia nickte.

In den folgenden zwei Stunden ging sie unermüdlich den Flur auf und ab, der um diese Uhrzeit menschenleer war. James war immer an ihrer Seite, fühlte sich aber fehl am Platz, weil er ohnmächtig zuschauen musste, wie sie litt.

In den ersten Minuten hatte er sich vor Hilfsbereitschaft regelrecht überschlagen, hatte sie immer wieder gefragt, ob es ihr gut gehe, ob er etwas für sie tun könne, ob er ihr etwas bringen solle. Sie hatte ihm einsilbig geantwortet, weil sie sich voll und ganz darauf konzentriert hatte, wenigstens ein bisschen Kontrolle über diesen Körper zu bewahren, der nicht mehr ihr zu gehören schien. Dieser kräftige und gesunde Körper, der ihr insgeheim so viel Freude bereitete, war nur noch ein schmerzhaftes Etwas. Wie überheblich von ihr zu meinen, sie könne den Schmerz locker aushalten. Fast hätte sie über sich selbst gelacht.

Irgendwann hatte sich James geschlagen gegeben und war verstummt, was ihr nur recht war. Sie hatte sich regelrecht zusammenreißen müssen, um ihn nicht zum Teufel zu jagen, als er sie zum x-ten Mal gefragt hatte, ob sie große Schmerzen habe. Der Schmerz weckte eine animalische Wut in ihr, und der Schlafmangel weichte ihr Gehirn auf, das nur noch zu einem Gedanken fähig war: »Ich will, dass es endlich vorbei ist.«

Doktor Villa warf zufrieden die Handschuhe weg.

»Gut gemacht, Amaia. Der Muttermund muss sich noch etwas weiten, aber das Baby liegt jetzt richtig. Den Rest erledigen die Wehen und die Zeit.«

»Wie viel Zeit?«, fragte Amaia ängstlich.

»Beim ersten Kind weiß man das nie, es kann sich um Minuten handeln, aber auch um Stunden. Legen Sie sich erst mal hin, dann geht’s Ihnen gleich besser. Wir behalten Sie im Auge und bereiten alles für die Geburt vor.«

Kaum lag sie ihm Bett, war sie schon eingeschlafen.

»Amaia, Amaia, wach auf.«

Sie öffnete die Augen und sah ihre Schwester Rosaura. Sie war zehn, hatte zerzauste Haare und trug eine rosafarbene Bluse.

»Es wird schon hell, Amaia, du musst zurück in dein Bett. Wenn Mutter dich hier findet, schimpft sie uns beide aus.«

Benommen schlug sie die Decke zurück. Als sie ihre kleinen Fünfjährigenfüßchen auf den kalten Boden setzte, bekam sie kaum die Augen auf. Undeutlich erkannte sie im Dunkeln ihr weiß schimmerndes Bett, in dem sie nicht schlafen wollte, weil sonst ihre Mutter kommen und sie mit ihren kalten Augen beobachten würde, mit diesem verächtlichen Blick. Auch mit geschlossenen Augen nahm sie ihre Gegenwart wahr, spürte in ihrem keuchenden Atem den unterdrückten Hass. Dann stellte sie sich schlafend, obwohl sie wusste, dass ihre Mutter wusste, dass sie nur so tat. Wenn sie nicht mehr konnte, wenn ihre Glieder vor Anspannung schon taub wurden und sich ihre Blase zwischen ihren Beinen zu entleeren drohte, spürte sie, wie ihre Mutter sich langsam über ihr Gesicht beugte. Dann setzte die Stimme in ihrem Kopf ein und wiederholte wie eine Litanei einen Satz, damit sie auch in ihren dunkelsten Momenten nicht der Versuchung erlag:

Nichtdieaugenöffnennichtdieaugenöffnennichtdieaugenöffnennichtdieaugenöffnennichtdieaugenöffnen.

Und tatsächlich öffnete sie die Augen nie. Trotzdem spürte sie, wie das Gesicht ihrer Mutter immer näher kam, ganz dicht an sie heran, und wie sich in diesem Gesicht ein eiskaltes Lächeln breitmachte, bevor sie flüsterte:

»Schlaf, du kleine Göre. Heute frisst die Mutter dich noch nicht auf.«

Wenn sie bei ihren Schwestern schlief, kam ihre Mutter nicht, das wusste sie. Deshalb flehte sie sie jeden Abend an, bei ihnen schlafen zu dürfen, schwor ihnen ewigen Gehorsam. Flora ließ sich selten erweichen, und wenn, bedeutete es Sklaverei am nächsten Tag. Rosaura hingegen hatte oft Erbarmen mit ihr, wenn sie weinte, und Weinen war einfach, wenn man so viel Angst hatte.

Sie tastete sich im Dunkeln vor und nahm das Bett nur noch undeutlich wahr. Immer weiter schien es sich zu entfernen, während der Boden unter ihren Füßen immer weicher wurde und der Bohnerwachsgeruch sich in den feuchten Duft nach Wald verwandelte. Plötzlich waren um sie herum Bäume, die sie beschützten wie antike Säulen, und der Baztán sang sein säuselndes Lied. Sie trat an sein Ufer und flüsterte: »Der Fluss.« Da wurde ihre Stimme zum Echo, das von den tausendjährigen Wänden der Mutter Erde widerhallte, von den Felsen, die dem Wasser ein Bett boten: »Der Fluss, der Fluss.«

Da sah sie sie. Ein fünfzehnjähriges Mädchen lag tot auf den Kieseln des Ufers. Die Augen starrten ins Leere, die sauber gekämmten Haare lagen zu beiden Seiten, die Hände waren starr und geöffnet, als handle es sich um die Parodie eines Opfers.

»Nein!«, rief Amaia.

Plötzlich lagen zu beiden Seiten des Flusses Dutzende Leichen, als hätte sie ein teuflischer Frühling aus dem Boden sprießen lassen.

»Nein«, rief sie erneut, doch diesmal war es eher ein Flehen.

Da hoben die Leichen alle gleichzeitig die Arme und zeigten mit den Fingern auf ihre Bäuche.

Fast hätte eine Wehe sie wieder zu sich gebracht, aber sie kehrte noch einmal zurück zum Fluss.

Die Leichen lagen reglos da, aber ein starker Wind, der vom Wasser her zu wehen schien, zerzauste ihre Haare, wirbelte sie auf wie die Fäden von hoch am Himmel stehenden Drachen, wirbelte auch das kristallklare Wasser auf, dessen Oberfläche sich kräuselte und weiße Schaumkronen warf. Trotz des brüllenden Windes konnte sie das Weinen des Mädchens hören, das sie selbst war, vermischt mit einem anderen Weinen, das von den Leichen zu kommen schien. Sie trat näher an sie heran. Tatsächlich, sie weinten dicke Tränen, die auf ihren Gesichtern silbrige, im Mondlicht glänzende Spuren zogen.

Der Schmerz dieser armen Seelen zerriss dem Mädchen schier das Herz.

»Ich kann nichts für euch tun«, wimmerte sie.

Plötzlich flaute der Wind ab, und eine unwirkliche Stille trat ein. In diese Stille hinein ertönte ein rhythmisches Plätschern.

Platsch, platsch, platsch.

Als klatschte der Fluss selbst aufs Wasser.

Platsch, platsch, platsch.

Wie ein Tapsen in Regenpfützen.

Platsch, platsch, platsch.

Und noch einmal. Platsch, platsch, platsch. Und noch einmal. Irgendwann klang es wie Hagel. Oder so, als brodelte der Fluss.

»Ich kann nichts für euch tun«, wiederholte sie verrückt vor Angst.

»Du musst den Fluss reinigen«, rief eine Stimme.

»Den Fluss.«

»Den Fluss.«

»Den Fluss«, riefen weitere Stimmen im Chor.

Verzweifelt versuchte sie herauszufinden, woher die Stimmen kamen. Da riss eine Lücke auf am Himmel über dem Tal von Baztán, und das silbrige Licht des Mondes brach hindurch und fiel auf Frauen, die auf Felsen saßen und mit Entenfüßen aufs Wasser patschten. Sie rauften sich die Haare und sprachen eine Litanei, mit Mündern rot und prall und Zähnen so spitz wie Nadeln.

»Du musst den Fluss reinigen.«

Fluss reinigen.

Fluss, Fluss, Fluss.

»Amaia, aufwachen.« Die gebieterische Stimme der Hebamme holte sie in die Wirklichkeit zurück. »Wir haben alles vorbereitet, jetzt sind Sie dran.«

Aber Amaia hörte die Hebamme nicht, noch tönten die anderen Stimmen lauter.

»Ich kann nicht«, rief sie.

Aber es nützte nichts, denn die Frauen hörten ihr nicht zu, sondern sprachen einfach weiter.

»Du musst den Fluss reinigen, das Tal. Und die Schändung sühnen.« Plötzlich verdichteten sich die Stimmen zu einem Schrei, der identisch war mit dem, der aus ihrer Kehle aufstieg, als eine weitere Wehe sie erfasste.

»Amaia, ich brauche Ihre Mithilfe«, drängte die Hebamme, »Sie müssen pressen. Je nachdem, wie gut Sie pressen, werden es zwei Wehen oder zehn. Sie haben die Wahl: zwei oder zehn.«

Amaia nickte, richtete sich auf und klammerte sich an die Stangen des Betts. James stellte sich hinter sie und hielt sie fest, stumm, mit verzerrtem Gesicht, aber entschlossen.

»Sehr gut, Amaia«, lobte die Hebamme. »Sind Sie bereit?«

Sie nickte.

»Da kommt die nächste«, sagte die Hebamme mit Blick auf den Monitor. »Pressen Sie.«

Sie hielt den Atem an, legte ihr ganzes Herz hinein und presste. Etwas in ihr schien zu zerreißen.