7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,49 €

Mehr erfahren.

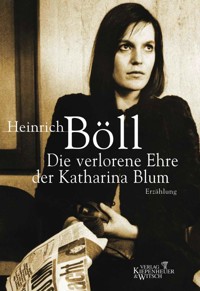

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

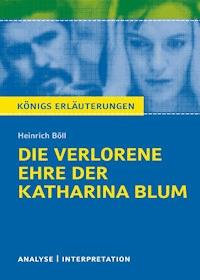

Heinrich Bölls Erzählung Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder: Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann sorgte bei ihrem Erscheinen im Jahr 1974, das von einem Vorabdruck im Spiegel flankiert wurde, für eine heftige Auseinandersetzung um die Methoden des Boulevardjournalismus. Die Hauswirtschafterin Katharina Blum, die nebenbei bei Empfängen und Festlichkeiten die kalten Buffets besorgt und sich davon eine Appartementwohnung und einen Volkswagen leisten kann, gerät zufällig in den Mittelpunkt der Sensationsmache und Polithetze einer großen Boulevardzeitung. Bei einer Karnevalsparty verliebt sie sich in einen jungen Mann, der von der Polizei als radikaler Rechtsbrecher gesucht und allgemein »Bandit« genannt wird. Von da an ist ihr ein Sensationsjournalist auf den Fersen, der ihr Privatleben durchleuchtet und öffentlich macht. Die Folge der Hetze und der Verletzung der Intimität durch die Presse steht am Anfang der Erzählung: Katharina Blum hat den Journalisten erschossen, und ein ebenfalls beteiligter Pressefotograf ist von einer unerkannten Frau erschossen worden. Damit ist der schockierende Akzent gesetzt, der nach Interpretation und Aufklärung verlangt. Das Muster der Moritat von der verlorenen Frauenehre ist hier emanzipatorisch und aggressiv gewendet: Die in der öffentlichen Meinung gefallene Frau weiß sich nach anfänglicher Erschütterung zu wehren, notfalls mit Gewalt. Informieren Sie sich auch über das größte editorische Unternehmen in der Geschichte des Verlags Kiepenheuer & Witsch: Heinrich Böll, Werke 1 - 27 Kölner Ausgabe

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 164

Veröffentlichungsjahr: 2009

Ähnliche

Heinrich Böll

Die verlorene Ehre der Katharina Blum

Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann

Erzählung

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Heinrich Böll

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Heinrich Böll

Heinrich Böll, geboren am 21. Dezember 1917 in Köln, gestorben am 16. Juli 1985 in Kreuzau (Kreis Düren).

Heinrich Böll war Sohn eines Tischlers und Holzbildhauers, in dessen Hause in Köln ab 1933 Zusammenkünfte verbotener katholischer Jugendverbände stattfanden. Nach einem gerade begonnenen Studium der Germanistik und klassischen Philosophie wurde Böll 1939 zur Wehrmacht eingezogen. Er desertierte 1944 und kehrte 1945 aus der Kriegsgefangenschaft nach Köln zurück, wo er sein Studium wieder aufnahm und in der Schreinerei seines Bruders arbeitete. Ab 1947 publizierte er in Zeitschriften und wurde 1951 für die Satire Die schwarzen Schafe mit dem Preis der Gruppe 47 ausgezeichnet.

Fortan war er als freier Schriftsteller tätig. Außerdem übersetzte er, gemeinsam mit seiner Frau Annemarie, englische und amerikanische Literatur (u.a. George Bernard Shaw und Jerome D. Salinger).

Als Publizist und Autor führte Heinrich Böll Klage gegen das Grauen des Krieges und seiner Folgen, polemisierte er gegen die Restauration der Nachkriegszeit und wandte er sich gegen den Klerikalismus der katholischen Kirche, aus der er 1976 austrat.

In den 60er und 70er Jahren unterstützte er die Außerparlamentarische Opposition. 1983 protestierte er gegen die atomare »Nachrüstung«. Insbesondere engagierte sich Böll für verfolgte Schriftsteller im Ostblock (Reisen in die UdSSR und CSSR). Der 1974 aus der UdSSR deportierte Alexander Solschenizyn war zunächst Bölls Gast. Ab 1976 gab er, gemeinsam mit Günter Grass und Carola Stern, die Zeitschrift L 76. Demokratie und Sozialismus heraus. Der Verband deutscher Schriftsteller wurde 1969 von ihm mitbegründet, und er war Präsident des Internationalen PEN-Clubs (1971-74).

Böll erhielt zahlreiche Auszeichnungen, so den Georg-Büchner-Preis (1967), den Literatur-Nobelpreis (1972) und die Carl-von-Ossietzky-Medaille (1974).

Informieren Sie sich auch über das größte editorische Unternehmen in der Geschichte des Verlags Kiepenheuer & Witsch: Heinrich Böll, Werke 1-27 Kölner Ausgabe

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Heinrich Bölls Erzählung Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder: Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann sorgte bei ihrem Erscheinen im Jahr 1974, das von einem Vorabdruck im Spiegel flankiert wurde, für eine heftige Auseinandersetzung um die Methoden des Boulevardjournalismus.

Die Hauswirtschafterin Katharina Blum, die nebenbei bei Empfängen und Festlichkeiten die kalten Buffets besorgt und sich davon eine Appartementwohnung und einen Volkswagen leisten kann, gerät zufällig in den Mittelpunkt der Sensationsmache und Polithetze einer großen Boulevardzeitung. Bei einer Karnevalsparty verliebt sie sich in einen jungen Mann, der von der Polizei als radikaler Rechtsbrecher gesucht und allgemein »Bandit« genannt wird. Von da an ist ihr ein Sensationsjournalist auf den Fersen, der ihr Privatleben durchleuchtet und öffentlich macht. Die Folge der Hetze und der Verletzung der Intimität durch die Presse steht am Anfang der Erzählung: Katharina Blum hat den Journalisten erschossen, und ein ebenfalls beteiligter Pressefotograf ist von einer unerkannten Frau erschossen worden. Damit ist der schockierende Akzent gesetzt, der nach Interpretation und Aufklärung verlangt.

Das Muster der Moritat von der verlorenen Frauenehre ist hier emanzipatorisch und aggressiv gewendet: Die in der öffentlichen Meinung gefallene Frau weiß sich nach anfänglicher Erschütterung zu wehren, notfalls mit Gewalt.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 1974, 2002, 2009, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln

Covermotiv: © defd-Movies

ISBN978-3-462-30056-7

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Wichtiger Hinweis zum Buch

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

48. Kapitel

49. Kapitel

50. Kapitel

51. Kapitel

52. Kapitel

53. Kapitel

54. Kapitel

55. Kapitel

56. Kapitel

57. Kapitel

58. Kapitel

Zehn Jahre später

Personen und Handlung dieser Erzählung sind frei erfunden. Sollten sich bei der Schilderung gewisser journalistischer Praktiken Ähnlichkeiten mit den Praktiken der ›Bild‹-Zeitung ergeben haben, so sind diese Ähnlichkeiten weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich.

1

Für den folgenden Bericht gibt es einige Neben- und drei Hauptquellen, die hier am Anfang einmal genannt, dann aber nicht mehr erwähnt werden. Die Hauptquellen: Vernehmungsprotokolle der Polizeibehörde, Rechtsanwalt Dr. Hubert Blorna, sowie dessen Schul- und Studienfreund, der Staatsanwalt Peter Hach, der – vertraulich, versteht sich – die Vernehmungsprotokolle, gewisse Maßnahmen der Untersuchungsbehörde und Ergebnisse von Recherchen, soweit sie nicht in den Protokollen auftauchten, ergänzte; nicht, wie unbedingt hinzugefügt werden muß, zu offiziellem, lediglich zu privatem Gebrauch, da ihm der Kummer seines Freundes Blorna, der sich das alles nicht erklären konnte und es doch, »wenn ich es recht bedenke, nicht unerklärlich, sogar fast logisch« fand, regelrecht zu Herzen ging. Da der Fall der Katharina Blum angesichts der Haltung der Angeklagten und der sehr schwierigen Position ihres Verteidigers Dr. Blorna ohnehin mehr oder weniger fiktiv bleiben wird, sind vielleicht gewisse kleine, sehr menschliche Unkorrektheiten, wie Hach sie beging, nicht nur verständlich, auch verzeihlich. Die Nebenquellen, einige von größerer, andere von geringerer Bedeutung, brauchen hier nicht erwähnt zu werden, da sich ihre Verstrickung, Verwicklung, Befaßtheit, Befangenheit, Betroffenheit und Aussage aus dem Bericht selbst ergeben.

2

Wenn der Bericht – da hier so viel von Quellen geredet wird – hin und wieder als »fließend« empfunden wird, so wird dafür um Verzeihung gebeten: es war unvermeidlich. Angesichts von »Quellen« und »Fließen« kann man nicht von Komposition sprechen, so sollte man vielleicht statt dessen den Begriff der Zusammenführung (als Fremdwort dafür wird Konduktion vorgeschlagen) einführen, und dieser Begriff sollte jedem einleuchten, der je als Kind (oder gar Erwachsener) in, an und mit Pfützen gespielt hat, die er anzapfte, durch Kanäle miteinander verband, leerte, ablenkte, umlenkte, bis er schließlich das gesamte, ihm zur Verfügung stehende Pfützenwasserpotential in einem Sammelkanal zusammenführte, um es auf ein niedrigeres Niveau ab-, möglicherweise gar ordnungsgemäß oder ordentlich, regelrecht in eine behördlicherseits erstellte Abflußrinne oder in einen Kanal zu lenken. Es wird also nichts weiter vorgenommen als eine Art Dränage oder Trockenlegung. Ein ausgesprochener Ordnungsvorgang. Wenn also diese Erzählung stellenweise in Fluß kommt, wobei Niveauunterschiede und -ausgleiche eine Rolle spielen, so wird um Nachsicht gebeten, denn schließlich gibt es auch Stockungen, Stauungen, Versandungen, mißglückte Konduktionen und Quellen, die »zusammen nicht kommen können«, außerdem unterirdische Strömungen usw. usw.

3

Die Tatsachen, die man vielleicht zunächst einmal darbieten sollte, sind brutal: am Mittwoch, dem 20. 2. 1974, am Vorabend von Weiberfastnacht, verläßt in einer Stadt eine junge Frau von siebenundzwanzig Jahren abends gegen 18.45 Uhr ihre Wohnung, um an einem privaten Tanzvergnügen teilzunehmen.

Vier Tage später, nach einer – man muß es wirklich so ausdrücken (es wird hiermit auf die notwendigen Niveauunterschiede verwiesen, die den Fluß ermöglichen) – dramatischen Entwicklung, am Sonntagabend um fast die gleiche Zeit – genauer gesagt gegen 19.04 –, klingelt sie an der Wohnungstür des Kriminaloberkommissars Walter Moeding, der eben dabei ist, sich aus dienstlichen, nicht privaten Gründen als Scheich zu verkleiden, und gibt dem erschrockenen Moeding zu Protokoll, sie habe mittags gegen 12.15 in ihrer Wohnung den Journalisten Werner Tötges erschossen, er möge veranlassen, daß ihre Wohnungstür aufgebrochen und er dort »abgeholt« werde; sie selbst habe sich zwischen 12.15 und 19.00 Uhr in der Stadt umhergetrieben, um Reue zu finden, habe aber keine Reue gefunden; sie bitte außerdem um ihre Verhaftung, sie möchte gern dort sein, wo auch ihr »lieber Ludwig« sei.

Moeding, der die junge Person von verschiedenen Vernehmungen her kennt und eine gewisse Sympathie für sie empfindet, zweifelt nicht einen Augenblick lang an ihren Angaben, er bringt sie in seinem Privatwagen zum Polizeipräsidium, verständigt seinen Vorgesetzten, Kriminalhauptkommissar Beizmenne, läßt die junge Frau in eine Zelle verbringen, trifft sich eine Viertelstunde später mit Beizmenne vor ihrer Wohnungstür, wo ein entsprechend ausgebildetes Kommando die Tür aufbricht und die Angaben der jungen Frau bestätigt findet.

Es soll hier nicht soviel von Blut gesprochen werden, denn nur notwendige Niveauunterschiede sollen als unvermeidlich gelten, und deshalb wird hiermit aufs Fernsehen und aufs Kino verwiesen, auf Grusi- und Musicals einschlägiger Art; wenn hier etwas fließen soll, dann nicht Blut. Vielleicht sollte man lediglich auf gewisse Farbeffekte hinweisen: der erschossene Tötges trug ein improvisiertes Scheichkostüm, das aus einem schon recht verschlissenen Bettuch zurechtgeschneidert war, und jedermann weiß doch, was viel rotes Blut auf viel Weiß anrichten kann; da wird eine Pistole notwendigerweise fast zur Spritzpistole, und da es sich im Falle des Kostüms ja um Leinwand handelt, liegen hier moderne Malerei und Bühnenbild näher als Dränage. Gut. Das sind also die Fakten.

4

Ob auch der Bildjournalist Adolf Schönner, den man erst am Aschermittwoch in einem Waldstück westlich der fröhlichen Stadt ebenfalls erschossen fand, ein Opfer der Blum gewesen war, galt eine Zeitlang als nicht unwahrscheinlich, später aber, als man eine gewisse chronologische Ordnung in den Ablauf gebracht hatte, als »erwiesen unzutreffend«. Ein Taxifahrer sagte später aus, er habe den ebenfalls als Scheich verkleideten Schönner mit einer als Andalusierin verkleideten jungen Frauensperson zu eben jenem Waldstück gefahren. Nun war aber Tötges schon am Sonntagmittag erschossen worden, Schönner aber erst am Dienstagmittag. Obwohl man bald herausfand, daß die Tatwaffe, die man neben Tötges fand, keinesfalls die Waffe sein konnte, mit der Schönner getötet worden war, blieb der Verdacht für einige Stunden auf der Blum ruhen, und zwar des Motivs wegen. Wenn sie schon Grund gehabt hatte, sich an Tötges zu rächen, so hatte sie mindestens soviel Grund gehabt, sich an Schönner zu rächen. Daß die Blum aber zwei Waffen besessen haben könnte, erschien den ermittelnden Behörden dann doch als sehr unwahrscheinlich. Die Blum war bei ihrer Bluttat mit einer kalten Klugheit zu Werke gegangen; als man sie später fragte, ob sie auch Schönner erschossen habe, gab sie eine ominöse, als Frage verkleidete Antwort: »Ja, warum eigentlich nicht den auch?« Dann aber verzichtete man darauf, sie auch des Mordes an Schönner zu verdächtigen, zumal Alibirecherchen sie fast eindeutig entlasteten. Keiner, der Katharina Blum kannte oder im Laufe der Untersuchung ihren Charakter kennenlernte, zweifelte daran, daß sie, falls sie ihn begangen hätte, den Mord an Schönner eindeutig zugegeben hätte. Der Taxifahrer, der das Pärchen zum Waldstück gefahren hatte (»Ich würde es ja eher als verwildertes Gebüsch bezeichnen«, sagte er), erkannte jedenfalls die Blum auf Fotos nicht. »Mein Gott«, sagte er, »diese hübschen, braunhaarigen jungen Dinger, zwischen 1,63 und 1,68 groß, schlank und zwischen 24 und 27 Jahre alt – davon laufen doch Karneval Hunderttausende hier herum.«

In der Wohnung des Schönner fand man keinerlei Spuren von der Blum, keinerlei Hinweis auf die Andalusierin. Kollegen und Bekannte des Schönner wußten nur, daß er am Dienstag gegen Mittag von einer Kneipe aus, in der sich Journalisten trafen, »mit irgendeiner Brumme abgehauen war«.

5

Ein hoher Karnevalsfunktionär, Weinhändler und Sektvertreter, der sich rühmen konnte, den Humor wiederaufgebaut zu haben, zeigte sich erleichtert, daß beide Taten erst am Montag bzw. Mittwoch bekanntgeworden waren. »So was am Anfang der frohen Tage, und Stimmung und Geschäft sind hin. Wenn herauskommt, daß Verkleidungen zu kriminellen Taten mißbraucht werden, ist die Stimmung sofort hin und das Geschäft versaut. Das sind echte Sakrilege. Ausgelassenheit und Frohsinn brauchen Vertrauen, das ist ihre Basis.«

6

Ziemlich merkwürdig verhielt sich die ZEITUNG, nachdem die beiden Morde an ihren Journalisten bekannt wurden. Irrsinnige Aufregung! Schlagzeilen. Titelblätter. Sonderausgaben. Todesanzeigen überdimensionalen Ausmaßes. Als ob – wenn schon auf der Welt geschossen wird – der Mord an einem Journalisten etwas Besonderes wäre, wichtiger etwa als der Mord an einem Bankdirektor, -angestellten oder -räuber.

Diese Tatsache der Über-Aufmerksamkeit der Presse muß hier vermerkt werden, weil nicht nur die ZEITUNG, auch andere Zeitungen tatsächlich den Mord an einem Journalisten als etwas besonders Schlimmes, Schreckliches, fast Feierliches, man könnte fast sagen wie einen Ritualmord behandelten. Es wurde sogar von »Opfer seines Berufes« gesprochen, und natürlich hielt die ZEITUNG selbst hartnäckig an der Version fest, auch Schönner wäre ein Opfer der Blum, und wenn man auch zugeben muß, daß Tötges wahrscheinlich nicht erschossen worden wäre, wäre er nicht Journalist geworden (sondern etwa Schuhmacher oder Bäcker), so hätte man doch herauszufinden versuchen sollen, ob man nicht besser von beruflich bedingtem Tod hätte sprechen müssen, denn es wird ja noch geklärt werden, warum eine so kluge und fast kühle Person wie die Blum den Mord nicht nur plante, auch ausführte und im entscheidenden, von ihr herbeigeführten Augenblick nicht nur zur Pistole griff, sondern diese auch in Tätigkeit setzte.

7

Gehen wir von diesem äußerst niedrigen Niveau sofort wieder auf höhere Ebenen. Weg mit dem Blut. Vergessen sein soll die Aufregung der Presse. Die Wohnung der Katharina Blum ist inzwischen gesäubert, die unbrauchbar gewordenen Teppiche sind auf dem Abfall gelandet, die Möbel abgewischt und zurechtgerückt, das alles auf Kosten und Veranlassung von Dr. Blorna, der sich dazu durch seinen Freund Hach bevollmächtigen ließ, wenn auch noch lange nicht sicher ist, daß Blorna der Vermögensverwalter sein wird.

Immerhin hat diese Katharina Blum innerhalb von fünf Jahren in eine Eigentumswohnung im Wert von insgesamt einhunderttausend Mark sechzigtausend bar investiert, es gibt da also – wie ihr Bruder, der zur Zeit eine geringfügige Freiheitsstrafe abbüßt, es ausdrückte – was »Handfestes abzustauben«. Aber wer käme dann für die Zinsen und die Amortisation der restlichen vierzigtausend Mark auf, und wenn man auch eine nicht unerhebliche Wertsteigerung einkalkulieren muß. Es bleiben nicht nur Akt- auch Passiva.

Tötges immerhin ist längst beerdigt (mit einem unangemessenen Aufwand, wie manche Leute festgestellt haben). Schönners Tod und Beerdigung sind merkwürdigerweise nicht mit solcher Aufmachung und Aufmerksamkeit betrieben und bemerkt worden. Warum wohl? Weil er kein »Opfer seines Berufes« war, sondern wahrscheinlicher das Opfer eines Eifersuchtsdramas? Das Scheichkostüm ist in der Asservatenkammer, auch die Pistole (eine 08), über deren Herkunft nur Blorna Bescheid weiß, während Polizei und Staatsanwaltschaft sich vergeblich bemüht haben, dies herauszufinden.

8

Die Recherchen über die Aktivitäten der Blum während der fraglichen vier Tage ließen sich für die ersten Tage gut an, stockten erst, als es den Sonntag zu erkunden galt.

Blorna selbst hatte Katharina Blum am Mittwochnachmittag zwei volle Wochenlöhne in Höhe von je 280 DM ausgezahlt, einen für die laufende Woche, den zweiten für die folgende Woche, da er selbst am Mittwochnachmittag mit seiner Frau in den Winterurlaub fuhr. Katharina hatte den Blornas nicht nur versprochen, sondern geradezu geschworen, daß sie endlich einmal Urlaub machen und sich über Karneval amüsieren wolle und nicht, wie in all den Jahren davor, ins Saisongeschäft gehen würde. Sie hatte den Blornas freudig mitgeteilt, daß sie für den Abend zu einem privaten kleinen Hausball bei ihrer Patentante, Freundin und Vertrauten Else Woltersheim eingeladen sei und sich sehr darauf freue, sie habe so lange keine Gelegenheit mehr gehabt, zu tanzen. Daraufhin habe Frau Dr. Blorna zu ihr gesagt: »Warte nur, Kathrinchen, wenn wir zurück sind, geben wir mal wieder ’ne Party, dann kannst du auch wieder tanzen.« Seitdem sie in der Stadt war, seit fünf oder sechs Jahren, hatte Katharina sich immer wieder über die nicht vorhandenen Möglichkeiten, »mal einfach irgendwo tanzen zu gehen«, beklagt. Da gab es, wie sie Blornas erzählte, diese Buden, in denen eigentlich nur verklemmte Studenten eine kostenlose Nutte suchen, dann gab es diese bohemeartigen Dinger, in denen es ihr ebenfalls zu wüst zuging, und konfessionelle Tanzveranstaltungen verabscheute sie geradezu.

Am Mittwochnachmittag hatte Katharina, wie sich leicht ermitteln ließ, noch zwei Stunden bei dem Ehepaar Hiepertz gearbeitet, wo sie gelegentlich und auf Anfrage aushalf. Da die Hiepertz’ ebenfalls die Stadt während der Karnevalstage verließen und zu ihrer Tochter nach Lemgo fuhren, hatte Katharina die beiden alten Herrschaften noch in ihrem Volkswagen zum Bahnhof gebracht. Trotz erheblicher Parkschwierigkeiten hatte sie darauf bestanden, sie auch noch auf den Bahnsteig zu bringen und ihr Gepäck zu tragen. (»Nicht ums Geld, nein, für solche Gefälligkeiten dürfen wir ihr gar nichts anbieten, das würde sie tief kränken«, erläuterte Frau Hiepertz.) Der Zug war nachweislich um 17.30 Uhr gefahren. Wenn man Katharina fünf bis zehn Minuten zubilligen wollte, um inmitten des beginnenden Karnevalsrummels ihren Wagen zu finden, weitere zwanzig oder gar fünfundzwanzig Minuten, um ihre außerhalb der Stadt in einem Wohnpark gelegene Wohnung zu erreichen, die sie also erst zwischen 18.00 und 18.15 Uhr betreten haben konnte, so blieb keine Minute ungedeckt, wenn man ihr gerechterweise zubilligen mochte, daß sie sich gewaschen, umgezogen, eine Kleinigkeit gegessen hatte, denn sie war schon gegen 19.25 Uhr bei Frau Woltersheim zur Party erschienen, nicht per Auto, sondern per Straßenbahn, und sie war weder als Beduinenfrau noch als Andalusierin verkleidet, sondern lediglich mit einer roten Nelke im Haar, in roten Strümpfen und Schuhen, in einer hochgeschlossenen Bluse aus honigfarbener Honanseide und einem gewöhnlichen Tweedrock von gleicher Farbe. Man mag es gleichgültig finden, ob Katharina mit ihrem Auto oder mit der Straßenbahn zur Party fuhr, es muß hier erwähnt werden, weil es im Laufe der Ermittlungen von erheblicher Bedeutung war.

9

Von dem Augenblick an, da sie die Woltersheimsche Wohnung betrat, wurden die Ermittlungen erleichtert, weil Katharina von 19.25 Uhr an, ohne es zu ahnen, unter polizeilicher Beobachtung stand. Den ganzen Abend über, von 19.30 bis 22.00 Uhr, bevor sie mit diesem die Wohnung verließ, hatte sie »ausschließlich und innig«, wie sie selber später aussagte, mit einem gewissen Ludwig Götten getanzt.

10

Man sollte hier nicht vergessen, dem Staatsanwalt Peter Hach Dankbarkeit zu zollen, denn ihm einzig und allein verdankt man die an justizinternen Klatsch grenzende Mitteilung, daß Kriminalkommissar Erwin Beizmenne von dem Augenblick an, da die Blum mit Götten die Wohnung der Woltersheim verließ, die Telefone der Woltersheim und der Blum abhören ließ. Das geschah auf eine Weise, die man vielleicht der Mitteilung für wert halten mag. Beizmenne rief in solchen Fällen den dafür zuständigen Vorgesetzten an und sagte zu diesem: »Ich brauche mal wieder meine Zäpfchen. Diesmal zwei.«