5,99 €

Mehr erfahren.

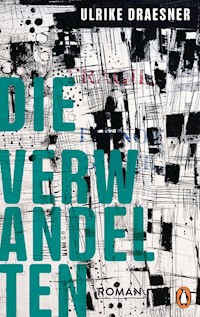

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Für mich der große deutsch-polnische Roman seit Günter Grass‘ Blechtrommel.« SWR2, Lesenswert Quartett, Denis Scheck

Eine nationalsozialistische Vorzeigemutter, die anderen beibringt, wie Kinder zu erziehen sind, doch über das Wichtigste, was sie verloren hat, niemals spricht. Eine Köchin, die lieber Frauen geliebt hätte als den Dienstherrn, unterwegs durch das zerstörte Deutschland im Sommer 1945. Ein Mädchen in München Solln, geboren in einem Lebensbornheim der SS. Eine alleinerziehende Anwältin von heute, die nach dem Tod ihrer Mutter unverhofft eine Wohnung in Wrocław erbt – und einen polnischen Zweig der Familie entdeckt. Alle Figuren dieses Romans verbindet ein Jahrhundert von Krieg und Nachkrieg, Flucht und Vertreibung, von Gewalt. Was bedeutet es, in einem Staat zu leben, der Menschenzucht betreibt? Und wie darüber schreiben, was den Frauen im Krieg geschieht? Was ihnen die Sprache nimmt. Was sie für immer verwandelt.

Ulrike Draesner gibt den Verwandelten ihre Stimmen zurück. Sie erfinden sich neu, wechseln Sprache und Land, überraschen sich selbst mit ihrem Mut, ihrem Humor, ihrer Kraft. Ein erschütternder Roman, bewegend, aufwühlend, zärtlich, klug.

»Wir hielten uns an den Händen, für die Kraft. Jede brauchte einen Menschen.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 787

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Eine nationalsozialistische Vorzeigemutter, die anderen beibringt, wie Kinder zu erziehen sind, doch über das Wichtigste, was sie verloren hat, niemals spricht. Eine Köchin, die lieber Frauen geliebt hätte als den Dienstherrn, unterwegs durch das zerstörte Deutschland im Sommer 1945. Ein Mädchen in München Solln, geboren in einem Lebensbornheim der SS. Eine alleinerziehende Anwältin von heute, die nach dem Tod ihrer Mutter unverhofft eine Wohnung in Wrocław erbt – und einen polnischen Zweig der Familie entdeckt. Alle Figuren dieses Romans verbindet ein Jahrhundert von Krieg und Nachkrieg, Flucht und Vertreibung, von Gewalt. Was bedeutet es, in einem Staat zu leben, der Menschenzucht betreibt? Und wie darüber schreiben, was den Frauen im Krieg geschieht? Was ihnen die Sprache nimmt. Was sie für immer verwandelt. Und wie über die unsichtbare Kraft, die verhindert, dass sie daran zerbrechen?

Ulrike Draesner gibt den Verwandelten ihre Stimmen zurück. Sie erfinden sich neu, wechseln Sprache und Land, überraschen sich selbst mit ihrem Mut, ihrem Humor, ihrer Widerstandsfähigkeit. Die Bedeutung von Familie verändert sich, Freiräume entstehen. Ein erschütternder Roman, bewegend, aufwühlend, zärtlich, klug.

Ulrike Draesner, 1962 in München geboren, beschäftigt sich seit zwei Jahrzehnten in ihren Prosawerken mit den über Generationen hinweg wirkenden Folgen des gewaltsamen 20. Jahrhunderts. Für ihre Romane, Gedichte und Essays wurde sie vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Preis der LiteraTour Nord, den Bayerischen Buchpreis, den Deutschen Preis für Nature Writing sowie dem Großen Preis des Deutschen Literaturfonds. Ulrike Draesner, seit 2018 Professorin am Deutschen Literaturinstitut Leipzig, lebt in Berlin. Sie ist Mitglied der Akademie der Künste Berlin und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.

»Eine der herausragenden Erzählerinnen der deutschen Gegenwartsliteratur.« Sandra Kegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung

ULRIKE DRAESNER

DIEVERWANDELTEN

ROMAN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2023 Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.Gestaltung von Cover, Vor- und Nachsatz: Sabine Kwauka

Motive: © Gwen-Hedley

Satz: Vornehm Mediengestaltung, München

ISBN 978-3-641-27147-3V006

www.penguin-verlag.de

Inhalt

Das 21. Jahrhundert schaut aus der Wäsche

(Wurmloch)

Das 20. Jahrhundert behängt sich mit Glorie und schwankt

(Wurmloch)

Das 20. Jahrhundert zeigt seinen Bauch

Verzeichnis schlesischer Wörter

Figurenverzeichnis

Zur Sprache bringen

Was soll Philomela tun? Die Flucht versperren ihr Wächter;

steinern und fest stehn die Mauern des Hofes; stumm versagt der

Mund ohne Zunge die Kunde der Tat. Ideen gibt Schmerz und

Not macht erfinderisch. Klug spannt die Kettfäden sie im

Baum des fremden Stuhls, der webt, und fügt in das weiße

Fadennetz purpurne Zeichen, die erzählen, was ihr wider-

fuhr. Das fertige Werk händigt einer Dritten sie aus und

bittet gebärdenreich, es der Herrin zu bringen. Die Botin

trug es zu Procne und wusste nicht, was sie ihr übergab.

Ovid, MetamorphosenBuch 6, 572–580

Orte

Hamburg, Berlin, Wrocław, Breslau, Warschau, Leipzig, Heim Hochland bei Steinhöring, München, Tschechien, das Gebiet der erloschenen Vulkane (Schlesien). Genauer betrachtet: Alle Orte sind erloschene Vulkane. Teilweise in Figuren, teilweise außerhalb von ihnen gelegen. Teilweise über, auf oder unter der Erde. Teilweise fest, teilweise flüssig. Im Übrigen divers: real, heutig, vergangen, immer erfunden.

Zeit

Auftritte als Pudding, Chor, Bassin, Vogel, Winterschlaf, Schweigen, aufgeribbelte Wolle, Ratte, Eichhörnchen, Anstecknadel, Keim, Kaffeewärmer, intergenerationelles Murmeln, Ärger, Museum, niemals als Fluss, gern als Brühe, Hund und Schwanz, Ariadne, Honig, Überwachungsbericht, Vorhang in einem Gemälde, Schuss, Schnee, Lied.

Das 21. Jahrhundert schaut aus der Wäsche

L wie Lebensborn

(Kinga, Hamburg und Berlin)

Langsam ließen wir die Lichter der Stadt hinter uns. Die meisten im Waggon trugen Kopfhörer, die Frau mir gegenüber, Augen gesenkt, der Mund ein Strich, war in ihr Tablet vertieft. Der Junge auf der anderen Seite des Ganges, etwa in Flummys Alter, drehte mit beeindruckender Geschwindigkeit an seinem Zauberwürfel, während die Person neben ihm, Vater, Mutterfreund, Onkel, Couscous aus einer Plastikschale löffelte. Es dämmerte. Mein Gesicht stand in der Scheibe, golden wie ein Geist aus Unschärfe und Strom.

Mit 290 km/h summten wir Richtung Norden.

Das also war übrig: ich in einer schmalen, erleuchteten Kapsel, unterwegs durch die aufziehende Winternacht. Das war übrig: sitzen, fahren, erben. Ein bequemer Zustand.

Ich hatte mir einen Kaffee gekauft, obwohl ich bereits ohne Koffein nervös war. Zweite Klasse, jeder Platz besetzt. Gedrängel, Kampf um die Steckdose. Das wirkte vertraut. Von Anfang an waren wir überall zu viele gewesen, Kindergarten überfüllt, 45 Wuselkörper im Klassenzimmer, Anstehen noch fürs Klo, rempeln, rennen, Bandenführer sein. Ich lehnte mich in den Sessel zurück. Das Kissen passte nicht, also alles wie immer. Wir, die vielen, gezeugt, um die Lücken der Kriegstoten zu stopfen, wir, die Babyboomer, Generation Eigenschaftslos, schoben uns als Wählerbalken die Alterspyramide hinauf. Auch das zu dicke Kissen in meinem Nacken schob sich nach oben. Es war ein Überbleibsel, auf Postkarten des 19. Jahrhunderts konnte man bewundern, wie zart sich seine Vorfahren an die lederbezogenen Sessel im Panoramawaggon des Dampfzuges geschmiegt hatten. Vergangenheit blieb hängen. Wie Haarfett. Schon mein eigenes Haarfett gefiel mir nicht. Leider konnte man das Kissen nicht abschneiden, ohne aufzufallen. Sachbeschädigung war es zudem.

Kurz hinter Spandau hatten sie das erste Mal angerufen, Flummy und Au-pair Laura. Flummy hieß Faiza Alberta Magnolia Viktoria, war Flummy. Ich war eine Spätmutter, eine Wiederberufseinsteigerin auf Spätmutterbasis, eine Frau, die ihr Kind allein ließ und auf wunderbar glatten Schienen in einem wunderbar glatten Zug zu einem Vortrag fuhr. Ich rührte mit dem Holzstäbchen aus dem Bistro in meinem Milchschaum. Rechtsanwältin Kinga Schücking, Klagewand, Waffe, Therapeutin, Seelsorgerin. Zuhause bezahlte ich eine junge Frau für die Care-Arbeit an einem Kind, das ich auf verschlungenen Wegen adoptiert hatte, weil ich vor lauter Ausbilderei lange wartete mit dem Kinderbekommen etc. Nun hatte ich das Kind und kehrte in einen Beruf zurück, der sich unter der Hand in einen Erbenberuf verwandelt hatte.

Tatsächlich waren wir eine Zeit lang die Erbengeneration genannt worden. Wir, die Kinder der Kriegskinder, von denen so viele zu Nebelkindern gemacht worden waren, abgeschnitten von der Vergangenheit ihrer Familien, uneingeschränkt der Strahlkraft ihrer beschädigten Kind-Eltern ausgesetzt. Erben? Welch Irrtum. Auch im Alter erwiesen diese Eltern sich als so zäh, wie wir immer geahnt hatten. Sie schoben ihre Rollatoren durch Heimflure, atmeten, schimpften und änderten alle naslang ihr Testament. Alt geworden setzten sie das Weitergeben dessen fort, was sie von jeher weitergegeben hatten. Abwehren: ja. Bestimmen: unbedingt. Klagen: professionell.

In Hamburg wollte ich über Mutter reden. Zum ersten Mal überhaupt.

Sie war ein Kriegskind gewesen.

Damit war alles erklärt. Und nichts.

Verstohlen schaute ich mir auf die linke Hand, die den To-go-Becher hielt. Alle Finger da. Sie wirkten unschuldig. Letzten Montag war ich, Hand neben dem Gesicht, morgens aufgewacht und hatte es genau gesehen: Mittelfinger – Lücke – kleiner Finger. Kein Ringfinger mehr. Einfach abgefallen.

Er war noch da gewesen, seltsam abgeknickt. Seit Wochen hatte ich das Gefühl, einer meiner Finger könnte plötzlich fehlen. Kein Schmerz, kein Drama, einfach weg. Auch meine Daumengelenke schwollen seit Neuestem an, mal auf der einen, dann auf der anderen Seite.

Mir wurde heiß, obwohl ich bereits in einem kurzärmeligen T-Shirt dasaß. Businessdress verabscheute ich, vor allem Blusen. Die Pilze auf meinem Shirt waren ein Zeichen für vernetztes Denken.

»Vernetzt.« Das fehlte mir noch. Waren wir Spinnen? Dennoch klickte ich mich, statt meinen Vortrag durchzusehen, auf die Seite der Au-pair-Agentur. Ich war untervernetzt: Laura hatte zu nächster Woche gekündigt. Das neue Au-pair-Wesen sollte aus Europa stammen (billigerer Heimflug) und Pudding kochen können. Pudding, glatt und aus einem Guss, war das Gegenteil von Patchwork. Mein Mann, nun Ex-Mann, hatte eine Freundin. Sie war 17,5 Jahre jünger als ich, was die Welt dank ihres Eifers auf Facebook nun für immer wusste. Flummy lebte bei mir, ihren Vater sah sie bestenfalls einmal im Monat. Er war sehr engagiert. Beruflich, sagte er. Ich stürzte Vanillepudding aus der Form und goss Himbeersauce darüber, blutrot. Die Zeiten, in denen ich dabei an Mondo, jetzt Ex-Mondo, dachte, waren vorbei.

Nun gut, so gut wie.

Flache, weite Felder, hie und da ein Waldrand, Restgrün. Ein älterer Mann, Inhaber einer BahnComfort-Karte, fragte, ob wir alle zu Recht hier im Vorzugsbereich säßen, und jeder in meinem Vierer, Businessdress links, Arbeitspaar gegenüber, nickte. Ich liebte ICEs. Kaum fuhr so ein Zug, kehrte die Welt sich um: Der Mensch durfte sitzen, rennen musste der Baum. Alissa, meine Mutter, hatte Züge verabscheut und war niemals in einen gestiegen. Selbst S-Bahnen hatten sie beunruhigt.

Ich trank Kaffee, schaute in eine Dämmerung, die in dichten Schleiern aus dem Boden zu dringen schien, und versuchte, weder an meine Finger noch an Alissa zu denken. Konnte nicht bitte zur Abwechslung mal eines dieser Wildschweine neben dem Bahndamm stehen, die ständig in den Durchsagen vorkamen, wenn wieder ein Zug nach Norden ausfiel? »Wildschweine im Gleisbereich« wurde verkündet. Doch das deutsche Wildschwein schien ganz und gar zum deutschen Geister- oder Nachrichtenschwein geworden zu sein, und so dachte ich doch an Mutter, sie hätte »eine doitsches Sanglier von Geischt wuhrde isch gärn treffahn« gesagt, zusammen hätten wir darüber gelacht. Sie hatte Kunstkataloge und Essays aus dem Französischen übersetzt, Polnisch beherrschte sie ebenfalls, und mit großem Stimmentalent Akzente nachgeahmt.

Seit ihrem Tod standen Flummy und ich verwandtenlos da. Schon Alissa war ein Einzelkind gewesen oder wie man das in ihrem Fall nennen wollte. Au-Pair also. Meine Freunde fanden für eigene Krisen kaum Zeit, erst recht nicht für meinen Spagat als Alleinerziehende. Sagte ich »zur Erziehung eines Kindes braucht man ein Dorf«, dachten sie an alternative Gesellschaftsmodelle, etwa in Form eines zu renovierenden Gutshauses in Brandenburg. Letzten Mai waren wir bei einem Freund fast erfroren. Der Blick auf den Originalstorch hatte auch nicht geholfen. Wenigstens war seither klar, warum Störche auf einem Bein stehen.

Meine Hand zuckte zum Telefon, ich vermisste mein Kind, gerade noch unterdrückte ich den Impuls. Ich konnte nicht mit dem Körper vorwärts fahren zu einem Vortrag und mit der Seele oder der Bequemlichkeit oder der Angst vor dem Vortrag rückwärts zu Flummy. Ich konnte natürlich schon; ich verbot es mir.

Jetzt, wo Nika sich einmal nützlich gemacht hatte. Sie war eine der beiden Kolleginnen, mit denen ich mir das Kanzleizimmer bei Peffer & Edlich nach dem Prinzip rollierender Arbeitszeit teilte. Nika, die Veronika hieß, aber keinesfalls so genannt werden wollte, hatte ihr Netzwerk »bedient«, sie sagte »gesociallt«. Die Rechtsmediziner:innen und Jurist:innen der Hamburger Universität beschäftigten sich mit Zukunftsformen von Elternschaft und luden Expert:innen aus dem praktischen Leben zu Vorträgen ein. Honorar akademisch, also lausig. Doch man war Wiedereinsteigerin und fing von vorn an, man lächelte und schuldete nun Veronika einen Gefallen. Ich wusste aus eigener Erfahrung, in welche Irrgärten, ja Dornenheckenlabyrinthe unklare Elternschaften führen konnten, allemal solche, über die Mäntelchen des Schweigens, der Scham oder des Unrechts gebreitet wurden. Ich hatte Konkretes zu den Fähigkeiten zu sagen, die man in pluridimensionalen Familien brauchte, zu den Kurzzeitrisiken und Langzeitfolgen, denen man sich aussetzte. Juristische Expert:innen gab es wie Bakterien in Kunstschnee, doch live footage brachten die wenigsten mit. Man hatte mich ausdrücklich aufgefordert, persönlich zu werden.

Ich hatte es ernst genommen, mich ermannt, erfraut, was auch immer, nun enthielt mein Vortrag ein Dosenimperium, Mutter, Polen, den Lebensborn. Persönlich? Oh ja. Zum anderen: die diskussionsbedürftige deutsche Rechtslage, was den Embryonenschutz anging. Sprich: die Erbgeflechte, in denen wir lebten, ohne sie zu durchschauen. Jeden Tag sah ich, welche Konsequenzen sie hatten. Persönlich? Keine Frage. Deutschland, Polen und weiter nach Osten. Leihmutterschaft war in Deutschland verboten, in der Ukraine und Österreich erlaubt. Junge Frauen, ehrgeizig. Hilfsbereit und/oder interessiert an Geld? Ein Labyrinth. Die Technik entwickelt, der menschliche Körper stolperte hinterher. Das deutsche Gesetz stammte von 1991. Niemand wollte daran rühren. Man agierte unter dem langen Schatten einer Vergangenheit, der dadurch, dass man sicherheitshalber nicht genauer hinsah, nicht kürzer wurde.

Ich zog mir das T-Shirt über den Kopf. Darunter trug ich ein einfaches schwarzes Trägerhemd. Es war Dezember und niemand außer mir saß mit so wenig Kleidung am Leib im Waggon. Mein Dekolleté konnte sich trotz meiner 50plus sehen lassen. Ich durfte nur niemals einem der Partner aus der Kanzlei in diesem »Aufzug« begegnen. Bei meiner Aufnahme vor fünf Monaten hatte man keinen Hehl daraus gemacht, dass es aus Wiedereinsteigerinnengnade geschah. Dass ich eine private Ausbildung zur Moderatorin abgeschlossen hatte, »rettete« mich. Kinderlose Paare beriet ich ehrenamtlich für einen Adoptionsverein, ich riet zu Reisen, verstand ihren Schmerz. Mein Geld verdiente ich mit Erblassern und Erbnehmern jeden Alters, jeder Herkunft und jeden Geschlechts (»Selbstverständlich können Sie mich am Wochenende anrufen«). Den einen funkelten die Äuglein (verschiedenen Nahpersonen hatten sie in ihrem Testament so richtig die Meinung gegeigt); andere schwammen in Selbstmitleid, weil sie angesichts ihres letzten Willens daran dachten, dass sie sterben mussten; die dritten wollten mehr erben und hielten das unverhofft aufgetauchte Testament für gefälscht. Ich beschwichtigte die Wogen, versuchte, festen Boden herzustellen, sprich die arme Leiche endgültig zu begraben. Die Bewegung der Güter bedeutete im klassischen Erbfall niemals nur die Wanderung eines Geldwertes.

Der klassische Erbfall: Elternteil auf Kind.

Etwas Vergangenes musste sich in Zukunft verwandeln. Die Gegenwart wurde für den Durchgang gebraucht, sprich kräftig durcheinandergebracht. Irgendjemand zog immer den Kürzeren, dort kam ich als Juristin ins Spiel. Den Verwandtenfrieden neu erfinden, zerbrochenes Porzellan kleben oder wenigstens so tun, als gäbe es familiäre Gerechtigkeit.

Auch Mutter hatte geerbt gehabt. Sie war, wie man so sagte, nach oben gefallen. Doch nicht durch eine Heirat, sie hatte nie geheiratet, sondern als Kind. Auch darüber wollte, ja musste ich heute Abend sprechen. Deutschland, Polen, Lebensborn.

Als ich meine Bilder für den Vortrag geöffnet hatte, kam der Schaffner. Der Mann mir gegenüber hielt ihm eine Nichtcomfort-Karte hin. Seine Kollegin, Boosterlippen, nickte anerkennend. Ich nicht.

Das Jahr 1989 hatte dem 20. Jahrhundert einen letzten mächtigen Schub gegeben. Über Jahrzehnte unzugängliche Archive öffneten sich, Akte um Akte kam zum Vorschein, Heimattourismus belebte sich, Migrationen wurden in Gang gesetzt. Die Lamellen des Eisernen Vorhanges hoben sich ruckweise, und was kroch unter dem Schlitz mit immenser, echsenhafter Zähigkeit, kalten Blutes, Stück um Stück hervor? Der Drache Vergangenheit. Alissa war wie hypnotisiert. Der wahre Name des Drachen, sagte sie, sei »ich gehöre zu dir«, »ich lass dich nicht gehen«.

»Gut im Saft, fußlos mit der ganzen Unterseite sich vorschiebend« drängte er in Alissas und mein Leben hinein. »Keinerlei Begrüßung«, fuhr Mutter an dieser Stelle, Kafka zitierend, unweigerlich fort. »Er wiegte den Kopf, lächelte halb verlegen, halb tückisch und begann: Durch Deine Sehnsucht herangezogen, schiebe ich mich von weither heran, bin unten schon ganz wundgescheuert. Aber ich tue es gern.«

Sie fragte mich Vokabeln ab, die ich selten (Französisch) oder sehr selten (Polnisch) wusste, und berief sich auf den Autor aus Prag.

Wie sein Drache war ihr Tod ins Zimmer gekrochen. Vor elf Monaten. Gattung »Haushaltsunfall«. Die Blattlosigkeit der Bäume, die hellroten, nebelbegleiteten Aufgänge des Lichts um acht Uhr morgens erinnerten mich daran. Mittags stand die Wintersonne hell am Himmel, umschlossen von einem dunklen Kranz.

Mutters Testament war eine Überraschung gewesen. Seit ihrem Tod verstand ich, dass die Wörter in einem Letzten Willen nicht daran schuld sind, dass man den Wisch nicht begreift.

Der Wisch, diese Berührung von anderswo. Bald nach Alissas Beerdigung hatten meine Daumengelenke angefangen, über Nacht anzuschwellen. Bei Bewegung schmerzten sie. Ich träumte davon, einen meiner Daumen oder einen anderen Finger zu verlieren. Es war so wirklich, dass ich morgens meine Hände anstarrte und es kaum glauben konnte, dass nirgends eine Lücke klaffte.

Alissa war Linkshänderin gewesen. Auch das hatte ich von ihr geerbt.

Ich stand im Gang, Lichter schwankten um uns. Berührungslos glitt ich dahin, die eine noch übrig von »uns«. Vielleicht spürte und sah ich die neuen Einsamkeiten deswegen so deutlich: Wechseljahresfrauen, die heimlich auf der Toilette Hormone schluckten; Frauen, die allein in Kinderwunschzentren warteten; allein durch Samenbestellseiten klickten. Gegen Glasdecken stoßen, zu viel Heimarbeit erledigen, zu wenig verdienen. Alissa. Im System sprach man von Rechtsverletzungen, Verjährungsfristen, retrospektiver Unklärbarkeit der Vaterschaft, die in Bezug auf früher mitunter auch als »retrospektive Unklärbarkeit bei vollintentionaler staatlicher Komplizenschaft« bezeichnet wurde. Alissa. Man sprach über Menschen, als hätten sie weder Gemüter noch Erinnerungen noch Träume.

Der Mann, der gern ein Comfort-Mann gewesen wäre, wartete mit seiner Begleiterin vor mir. Die Anzeige in der Mitte des Waggons sprang von Haben Sie nichts vergessen? mit Bildchen von Koffer und Regenschirm auf 126 km/h. Beschleunigten wir auf den letzten Kilometern noch einmal? Vor den Fenstern schwamm die Winternacht. Leise summend, fast lautlos glitt der ICE durch ihre Dunkelheit auf Hamburg zu, eine leuchtende, biegsame Stahlnadel, gezogen durch den Saum eines dunklen Kleides.

Schimmernde weibliche Haut, grobkörnige Dekolletés, Strapse, Walkürenhaar. Mit Filmstills aus den 60ern und 70ern wollte ich beginnen. Falls mein geneigtes studentisches Publikum jemals vom Lebensborn der Nationalsozialisten gehört hatte, dann als germanischem Züchtungsinstitut. Arier und Arierin notgeil im Menschenpark, nordreine Haflingerstuten oder gezwungene blonde Mädchen aus den neuen Reichsgauen SS-Hengsten zugeführt. Rammeln auf der Reichsfahne, unterm Himmlerbild, auf dem Gebärstuhl.

Muzak tropfte herab, keine Frage, ich stand vor dem Hamburger Hauptbahnhof. Krähen statt Taxis. Zwei hockten unter dem langen Vordach auf dem Rand eines Mülleimers. Eine flog auf und verschwand im Nebel, die andere schaute mich an, als könnte sie mir helfen, wolle aber nicht. Ich zog mir die Kapuze tiefer ins Gesicht und beugte mich über das Handy. Nebel war ein Übergangsphänomen von warm zu kalt. Warm war vor diesem Bahnhof nichts, nebelig alles. Die Luft roch nach Würstchen, ich fror. Das Telefon auch, die Uber-Seite lud sich extrazäh.

Tatsächlich waren die Lebensbornheime staatlich geförderte Anstalten gewesen mit dem trockenen Ziel, die arische Geburtenziffer durch die Verhinderung von Abtreibungen zu erhöhen. Fakten würde ich zeigen: um die 20 000 Geburten zwischen 1936 und 1945. Dazu Bilder idyllischer Voralpenlandschaft, wehende Fahnen, die Hakenkreuzsonne. Darunter ein Haus voller Frauen. Doppelzimmer, Untersuchungsliegen. Auch ein Vortragssaal fehlte nicht, Küchentrakt, Bibliothek und Handarbeitsraum, ein hell-weißer Wintergarten, nahezu modern, und ein großzügiger, den Hang hinabfallender Blumen- und Kräutergarten. Mitten darin eine deutsche Mutterstatue aus Bronze, umgeben von hochschwangeren, auf ihre Spaten gestützten Frauen beim Pflanzen.

Das war er, der Sommer 1937 in der »Mutterstute« der SS-Idee Lebensborn: Haus Hochland in Steinhöring bei München.

Während meine Zuhörer:innen auf die Abbildungen schauten, wollte ich sie mir meinerseits ansehen. Sie, die Schneeflocken, wie es hieß. Die Unberührten.

Mit ihren Ohrringen, den Netzstrümpfen an Männerbeinen, einem Harry-Potter-Blitz auf der Stirn. Die Hälfte von ihnen machte mindestens fünfzig Selfies, bevor sie eines davon verschickte. Mehr als ein Viertel lebte in Patchworkfamilien, in Flummys Klasse waren es 65 Prozent. Acht aus hundert verdankten ihr Leben einer In-vitro-Fertilisation. Unberührt?

Ich hievte mich und meinen billigen pinkfarbenen Rollkoffer, in dem ich Bücher mit mir herumschleppte, falls jemand spezielle Fragen haben sollte, in den glänzend nassen Wagen. Uber war so digital, dass ich mich jedes Mal wunderte, wie ich tatsächlich mit dem ganzen Körper einsteigen konnte. Eine Fatimahand baumelte neben einem Dufttannenbaum am Innenspiegel. Das Universitätsgelände, medizinische Institute auf dem Areal einer ehemaligen »Irrenanstalt«, lag etwas außerhalb der Stadt.

Ein letzter Blick auf meine Seiten: Lebensborn e. V., gegründet Ende 1935, Träger die SS, Heinrich Himmlers persönlicher Beitrag zur Rettung der nordischen Rasse. Diente der Lebensverein männlicher Freude? Überflüssige Frage. Regel: Ab dem vierten unehelichen Kind wurden dem SS-Zeuger alle Lebensborngebühren erlassen, Massenrabatt für das dem System zugeführte »Menschenmaterial«. Die Heime, in rascher Abfolge in den Gauen des Reiches eröffnet, garantierten eine anonyme Entbindung und die Vermittlung des Kindes zur Adoption. SS-Familien wurden bevorzugt. Haus Hochland nahm im August 1936 »den Betrieb« auf, der erste Anbau erfolgte kein Jahr später.

Vergangenheit saß nicht allein in Bahnkissen, Ruinen und Denkmälern. Ich dachte an das letzte kinderlose Paar, das ich beraten hatte. Sie waren beide über vierzig; damit hatten sie nicht einmal mehr eine Chance auf eine internationale Adoption. Die Zahlen sanken. Auch in Ländern des globalen Südens gelang es zum Glück zunehmend, Kinder innerhalb ihrer Geburtsgesellschaft an neue Eltern zu vermitteln.

Wer helfen wollte, musste nach neuen Wegen suchen. Eine amerikanische Kollegin hatte mir anonymisierte Unterlagen aus Leihmutterfällen zur Verfügung gestellt: Vertragsvarianten, Kontaktregelungen. Und Briefe, in denen Menschen sich noch Jahre später bedankten – drei Eltern, ein Kind. »Mein« Paar hatte sich für eine junge Frau aus Lwiw, deutsch Lemberg, entschieden. Nichts davon war einfach. Doch ich hoffte, gerade aufgrund meiner eigenen Geschichte eine gute Begleiterin zu sein.

Schnapp, schnapp machten die Kofferräder im Kies. Vor mir dehnte sich ein menschenleeres Feuchtgelände, umsäumt von mehrstöckigen, in den Erdgeschossen vergitterten Klinkergebäuden. Alle fünfzig Meter ragten paarige, kniehohe Lämpchen aus dem Gras, als streckten mutierte Schnecken eine neue Version Leuchtfühler aus der Erde. Ich umgeisterte drei schattenhafte Hauswürfel, Nebel legte sich auf meine Kleidung und mein Gesicht.

An der nächsten Balustrade hing mein Gesicht. Faltig, aber das lag an der Feuchtigkeit. Erleichtert lächelte ich mir zu. Peinlich, doch egal, noch immer war keine Menschenseele unterwegs. Mir hätte ein Mensch ohne Seele gereicht. Das war der neue Standard, damit kam ich zurecht.

Am Treppenaufgang verwuschelte ich meine Haare, legte Lipgloss nach und kontrollierte das Ergebnis im Selfiemodus meines Handys.

Nebelkind.

So hießen wir nun, die in den 60er-Jahren Geborenen: Nebelkinder. Erwachsen waren wir offensichtlich noch immer nicht. Doch der neue Name drückte aus, wie viele von uns in den Händen von Menschen aufgewachsen waren, die weder von Verlusten noch von Freuden erzählten. Eltern, die andeuteten und verstummten, mit Floskeln abspeisten, sich selbst nicht anders verstanden denn als Schemen, Eltern, die den Nebel erzeugten, an dem sie zugleich litten, was sie nie zugegeben hätten, denn sie taten es, um sich zu schützen. Dass sie auch uns auf diese Weise abschnitten von unserer Vergangenheit und den Tiefenlinien unserer Existenz, geschah gleichsam »kollateral«.

Heute wollte ich eine Öffnung versuchen. Ansetzen bei Kindern mit drei Elternteilen, auf vier Elternmenschen ausdehnen (zwei sozial, eine Frau als Eizellspenderin, eine als Leihmutter), auf fünf steigern (drei biologische Eltern, zwei soziale) – und sagen »genug der Mathematik«.

Sagen: »Kommen Sie mit. Hier ist ein Geheimnis versteckt, Sie spüren es längst, wir stehen vor seiner Tür, mit Blumenranken bemalt, Malven, Ranunkeln, Thymian, ein schöner Garten, oh ja, ein Idyll, es handelt sich um ein Entbindungsheim, kommen Sie mit und sehen Sie sich an, was dort geschieht.«

Ich würde es tun. Über Alissa reden.

Sie war tot. Nun durfte ich. Nicht wahr?

Das Schweigen brechen.

Wie leicht sich das sagte.

Mit meinem Koffer stieß ich die altehrwürdige Schwingtür auf. Und überraschte mich beim Hindurchgehen selbst. Ich freute mich.

» … was? Entschuldigung.«

Ich lächelte Clooney an. Wir standen in der Bibliothek, Empfang mit Häppchen und Wein nach dem Vortrag, die Mediziner hatten Geld sogar für den Humanapparat »Körper«. Etwa achtzig Menschen hatten zugehört, weniger Studierende als gedacht, mehr Allgemeinpublikum. Draußen schleuderte der Winterabend seine Dunkelheit um einen Baum, dessen Äste man überdeutlich sah, da Clooney, mein markanter Gastgeber, das Fenster geöffnet hatte, um hinauszurauchen. Bereits daran erkannte man, wer hier der Direktor war. Erleichtert griff ich nach einem Brötchen mit vegetarischer Paste. Ich hatte nicht zu lange gesprochen, man hatte kluge und, was das Persönliche anging, vorsichtige Fragen gestellt.

»Wären die Nazis am Ruder geblieben, hätten sie Züchtungsanstalten daraus gemacht«, gab Clooney mir recht. Er hieß anders, aber ich hatte vorhin in der Aufregung seinen Namen nicht richtig gehört.

Gleich zu Anfang war eine Hand in die Höhe geschossen: »Dem Lebensborn lag eine menschenfreundliche Idee zugrunde. Uneheliche Kinder sollten leben. Das können Sie nicht verurteilen!«

Mit Einwürfen dieser Art war zu rechnen gewesen. »Das Menschliche an rechtem Denken« etc. Ich hatte mit einem Zitat aus einem der Bücher in meinem Koffer geantwortet. Heinrich Himmler, Reichsführer SS, 1936: »In 18 bis 20 Jahren werden dank Lebensborn 18 bis 20 Regimenter mehr marschieren.«

Das war das Ziel der Nationalsozialisten. Nicht der Frauenschutz. Nichts Soziales. Die nicht abgetriebenen Kinder sollten dem Reich als weibliches Gebär- und männliches Schlachtenmaterial erhalten sein.

Sie waren Stoff.

»Stellen Sie sich einen Big-Brother-Container voller Frauen vor«, hatte ich gesagt. Ein Lebensbornheim war eine Anstalt staatlich geförderter Lügen sowie staatlichen Kinderbetrugs. Gefüllt mit Frauen, die Kinder erwarteten oder eben entbunden hatten; Schwestern, die sie versorgten; weiblichem Personal, das sich um Reinigung und Küche kümmerte. Dazu ein, zwei Männer für die ernsten Dinge, zu denen Frauen bereits vor der Nazizeit und erst recht in ihr nicht fähig waren: ein oberster Arzt, ein oberster Verwalter, beide unmittelbar Himmler unterstellt. Zumindest in Steinhöring, dem Zugpferd im Lebensbornstall.

Ich wisse, wovon ich spreche, hatte ich bewusst leiser werdend gesagt: Meine Mutter, aufgewachsen als Kind Gerhild in Solln bei München, sei, wie sie erst als erwachsene Frau erfahren habe, als Alissa N. N. in Steinhöring L geboren worden. »L« für Lebensborn. Nach zwei oder drei Wochen habe sie das Heim verlassen. Die einzige erhaltene Urkunde lege nahe, dass ihre leibliche Mutter sie mitgenommen habe.

Lebensbornheime waren Frauenräume.

Frauenräume waren gesellschaftliche Symptome. Man trieb die Herde zusammen. Wer in so etwas geriet, wurde zum Gegenstand. Als Gegenstand hatte man eine Restnützlichkeit.

»Restnützlichkeit« war ein Ausdruck aus dem Abfallrecht.

Opa Gerd hatte sich damit ausgekannt. Er hatte das Abfallrecht quasi erfunden nach dem Krieg. In rubble-Germany. »Rubble« klang besser als »Schutt«. An Opa Gerd dachte ich gern.

Frauenraum. Du wurdest als Gefäß behandelt. Du ließt es dir gefallen, du dachtest, das tangiere dich nicht, darin täuschtest du dich. Deine sich über Monate erstreckende Erfahrung wurde Teil deines Gefühlshaushaltes. Sie bereitete dich für weitere Behandlungen dieser Art vor: Später würdest du diese Behandlungen akzeptieren, weil sie dir angemessen erschienen. Nicht obwohl, sondern weil sie dich demütigten.

Ich hatte es von nah erlebt, fast konnte man sagen: am eigenen Leib. Der Name meiner leiblichen Großmutter war in dem Aktenblatt mit »A.« angegeben. Wie der ihres Kindes. Vermutlich handelte es sich um eine Verwechslung.

Mehr wusste man nicht. Was man wusste, war schlimm genug.

Da war dem ersten Akt ein zweiter gefolgt. Eine »Sendbotin« hatte das Kind der A. am 3. Februar 1943 in das Heim zurückgebracht.

Keinerlei Hinweis darauf, warum. Oder wer die Botin gewesen war.

Ich legte das angebissene Brötchen verstohlen auf einen Teller am Fensterbrett. An einen einzigen Augenblick meines Vortrages erinnerte ich mich wirklich. Leicht gegen das Mikrofon gelehnt hatte ich am Pult gestanden, die aufsteigenden Stuhlreihen im Blick, nur die vordersten der Zuhörer:innen sah ich genau: »Im Lebensborn geboren, in den Lebensborn zurückgebracht. Im Juli 1943 an SS-Eltern übergeben.«

Mein Gastgeber wollte mehr von diesen Eltern wissen, »Schücking also«, sagte er, sah mich an und fragte, ob mir nicht gut sei. Mein Eckzahn tat weh, seit Flummy vor ein paar Tagen einen Vampirzahn darübergestülpt hatte. Mit Klebstoff. Das noch in Berlin geschluckte Schmerzmittel ließ nach, Clooneys Assistent lief los, um für Abhilfe zu sorgen.

15. 7. 1943 mittags: Kind Gerhild (s. Stammblatt Alissja N. N.) übergeben. Empfänger: Herr Rechtsanwalt Gerd Schücking, wohnhaft in Solln bei München. Gattin: Gerda S., Empfängerin. Gerhild: Größe, Gewicht. Geschlecht weibl. Bef. ar.

Mutter: Bef. ar. Befund arisch?

Mutter, die mich Kinga taufte, polnisch, weil es etwas in ihr zum Klingen brachte. Mutter, die sagte: In einen Zug steig ich im Leben nicht mehr. Einen Zug halte ich nicht aus.

Sie besaß einen Käfer, sie fuhr wie der Teufel, dabei sang sie polnische Kinderlieder. »Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam«, das einem hundert Lebensjahre wünschte, hatte es ihr besonders angetan. Ich lag auf der Rückbank, schaute auf ein plastiküberzogenes Blechdach, das Himmel hieß, und sollte seine Löcher auf Polnisch zählen.

Schücking. Das war einfach, so hieß ja auch ich. Noch während meines Vortrags hatte Clooney gegoogelt und entdeckt, dass die Familie ein Dosenimperium besessen hatte, reich geworden im Ersten Weltkrieg mit Bohnenlieferungen an die deutsche Armee. »Außergewöhnlich reich, nicht wahr?« Der Assistent kam zurück, ohne »Stoff«. Clooneys Blick hellte sich trotzdem auf, »ah«, sagte er, »wen haben wir denn hier«, was seltsam vertraulich wirkte, allemal da er, wie sich sogleich zeigte, die Frau, auf die seine Worte sich bezogen, nicht kannte. Er sah mich an, dann sie, dann wieder mich und erwartete offensichtlich, dass ich ihm die Zuhörerin vorstellte.

Sie hatte in der ersten Reihe gesessen, still und konzentriert. Ich schätzte sie auf mein Alter. Hohe Wangenknochen, manche nannten das noch immer »östlicher Typ«, helle Haut, echtblond. Sie wirkte wie eine dieser Frauen, die sich in Yogakursen mühelos ein Bein um den Nacken legen und dabei auch noch elegant aussehen.

»Sind Sie Zahnärztin?«, fragte ich.

Sie lachte. Sie war kleiner als ich. Wenn auch nur einen oder zwei Zentimeter. Dafür schmaler.

»Ziehen lassen«, sagte sie, »dann kann der Teufel nicht mehr auf der Flöte blasen.«

Clooney, der auf dem Fensterbrett gesessen hatte, stand auf: »Ich sehe, Sie kennen einander …« Er räusperte sich, blickte noch einmal von ihr zu mir, »natürlich«.

Was der so alles sah. Weder die Neue noch ich reagierten darauf.

»Ihre Mutter wurde aus Breslau in das Heim zurückgebracht?« Ihre Stimme klang sehr neugierig.

Das stimmte, ging sie aber nichts an. Ich hatte es auch gar nicht erwähnt.

Um Zeit zu gewinnen, lächelte ich. Mir war nicht danach zumute, weiter über den Lebensborn zu sprechen.

»Sie haben nicht zufällig ein erwachsenes Kind«, fragte ich, »das als Au-pair arbeiten möchte?«

Großer Mund. Naturrot, kaum Falten. Beneidenswert. Ich glaube, dass ich ihr vor allem ihres Aussehens wegen zuhörte. Clooney stieß das Fenster weiter auf und hielt mir ein Glas hin. Auch Wein betäubt Zahnschmerzen, dazu die frische Luft, ich begann, mich besser zu fühlen. Mein Gastgeber und die Yogafrau, die einen kleinen, silbernen Rucksack auf dem Rücken trug wie einen futuristischen Käfer, unterhielten sich angeregt. Sie erzählte, sie stamme aus Wrocław, was mich erstaunte, ihr Deutsch klang perfekt, ich hörte keinen Akzent, nicht einmal jetzt, wo ich dachte, ich sollte einen hören. Sie sagte: Die Väter wurden in den Unterlagen genannt. Er sagte: Ich glaube, sie wurden nach ein paar Monaten aus dem Register gelöscht. Sie sagte: Die Heime waren Orte ausgeprägten Nazispießertums. Vorträge wurden gehört, Hitler verehrt. Er sagte: Turnübungen jeden Morgen. Sie sagte: Jeder leiblich Beteiligte musste als arisch wertvoll anerkannt sein.

Zögerlich mischte ich mich ein: »Die leibliche Mutter meiner Mutter war vielleicht verstorben. Nur deswegen gab man das Kind zurück in die Nazimaschine.«

»Aber nein, sie lebte noch«, rief die polnische Hamburgerin.

Ich warf ihr einen Blick zu wie Schnee. Nicht sanfte Schneeflöckchen als helle Blütenblätter durch die Nacht, sondern Eisköniginnenschnee. Sie hatte einen Zettel und Stift in der Hand, schob ein paar der Flaschen und Brötchen beiseite, die auf dem Tisch standen, und begann, mir zwei polnische Wörter aufzuschreiben.

Eines sollte Zukunft bedeuten, das andere Vergangenheit, sie klangen wie Psch-was-auch-immer und Pech-weißt-du-was. Nur aus dem Augenwinkel sah ich, wie Clooney, der in dem halb geöffneten Fenster gesessen hatte, aufsprang. Sein Weinglas fiel vom Fensterbrett, der Raum explodierte, ein Komet schoss an Clooney vorbei auf uns zu.

Er landete auf dem Tisch.

Mit einem satten Plopp. Rutschte ein Stück.

Ein Komet mit Schweif.

Mein Gegenüber war die Einzige, die nicht schrie. Sie und ich, doch bei mir lag es am Zahn.

Der Komet hatte Knopfaugen, Hände, dichtes Fell.

Er zögerte. Die grauen Eichhörnchen sollen verrückt sein und ihre braunen Artgenossen fressen. Dieses Hörnchen, braun, war noch nicht gefressen, aber verrückt. Es streckte den Schwanz gerade nach hinten, sauste quer über den Tisch auf die Käseplatte zu. Erst blitzte es dunkelbraun, dann rot. Es war der Fortschritt, wie man ihn niemals sieht.

Die Frau neben mir machte ein Geräusch. Ein Geräusch mit den Lippen und der Kehle, eine Art schnalzendes Rufen, leicht nasal. Ich hätte nicht gedacht, dass man einen derartigen Laut aus einem menschlichen Hals pressen kann. Das Tier ebenfalls nicht. Es blickte die Frau an, schnellte auf das Fensterbrett.

Ein Stück Käse hielt es in den Händen. Dann sprang es ab. Zurück in die Dunkelheit, aus der es gekommen war.

Zu den Suchenden in meinem Büro sagte ich nach dem ersten Schluck Kaffee: Lassen Sie uns über die Liebe zwischen Eltern und Kindern sprechen.

Ach so, in Ihrem Fall geht es nur um Geld?

Ich rührte in meinem Kaffee, den ich schwarz und bitter trank. Bei Nur-Geldfällen brauchten wir länger. Ich suchte nach Worten. Den Menschen in meinem Zimmer schob ich Zucker hin. Nur um Geld? Wir mussten also noch durch die Illusionen hindurch. Nur um Geld ging es nie.

Mutters Testament hatte ich mir selbst vorgelesen: »Meine liebe Kinga!«

»Meine.« Besitzanspruch bis zuletzt. Dann: eine Wohnung in Breslau. »Gleich hinterm Ring auf dem Weg zur Oder«, perfekt eingerichtet, »mein Nest«. »Vom Dach wirst du die Flussschwalben fliegen sehen.«

Ich hatte laut aufgelacht. Wenn man traurig ist und lacht, klingt man wie eine Krähe. Wenn man nichts fühlt, nach einem Todesfall, weil es noch zu nahe ist, lacht man wie ein Fuchs. Beides zusammen: Man krächzt, man bellt, man überrascht sich selbst.

Breslau, heute »Wrozwaff«. Alissa hatte es ständig im Mund geführt. Meine Mutter, eine Frau in Dauerbewegung. Jahresabo Nahverkehr. Von einem Apartment in Ex-Breslau hatte ich nichts gewusst. Alissa hatte also zwei Wohnungen unterhalten, wie man so sagt. Jahresabo Polenbus.

Mutter hatte sich erinnert. Sie habe Lissl geheißen bei der Ankunft im Heim. Eine Frau, die hinkte, habe sie gebracht. Sie seien lange mit dem Zug nach Westen gefahren. An Winterwäldern vorbei. Ihre Mutter habe Mama geheißen.

Im Winter 1943 hatte meine Mutter vier oder fünf Jahre gezählt. Sie glaubte, dass sie in Steinhöring auf »zurückvier« hatte umlernen müssen. An dieses Wort, »zurückvier«, wollte sie sich erinnern. Sie war jünger gemacht worden, jüngere Kinder »gingen leichter weg« für eine Adoption. Falls das stimmte, riss es eine andere Frage umso schmerzlicher auf. Warum hatten ihre Eltern oder zumindest ihre Mutter es sich so spät nach ihrer Geburt anders überlegt? Und das Kind, das sie jahrelang versorgt und erzogen, umhegt und vielleicht geliebt hatten, wie ein Unkraut aus der Familie gerupft?

»Wie ich dieses Wort hasse«, sagte Mutter. Sie meinte nicht »rupfen«. Sie meinte »Familie«.

Ihr Gefühl, nicht genügt zu haben.

Verraten worden zu sein.

Ich hatte kurzen Prozess gemacht und mein Erbe an der Oder samt Möbeln und Geschirr vermietet, ohne es mir jemals anzusehen. Wozu gab es Agenturen. Und wozu war ich Kinga Schücking, Nebelkind. Psch-was-auch-immer, Pech-weißt-du-was.

Zwischen erstem und zweitem Stock passierten wir die lebensgroße Büste des Gründungsdirektors. Vor der Haustür stand sie ein zweites Mal, eine Kopie, schwarz glänzend vor Halbeis, und ähnelte sich. Mein Plakat sah noch abgewaschener aus als vorhin. Tintig floss der Winterabend aus den Rinden der Bäume, lautlos glitten Lichtspuren über den stadtfarbenen Himmel, Knochenfinger, Kindheitsangst.

Clooneys Wagen stand in der Tiefgarage. Er verabschiedete sich, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich musste den letzten ICE nach Berlin erwischen. Allein stand ich im Niesel. Jede Minute verschob sich die Ankunftszeit des bestellten Uber-Wagens um eine Minute. Dann blinkte die App auf, Fahrt storniert.

Ich hörte ein »kurwa« hinter mir, drehte mich um. Natürlich die Yogafrau.

»Dorota Dombrowska. Du kannst Doro sagen.«

Sie fuhr einen schwarzen Mini. Hamburgs weiße Portikus-Villen versuchten vergeblich, sich in dem Tümpel zu spiegeln, den man sich in Hamburg als Stadtmitte hielt. Dorota schnitt Kurven, nahm Schleichwege, rettete mich.

Am Parkplatz konnte man den Bahnhof dank des Hamburger Wetters inzwischen gar nicht mehr sehen. Meine Bahn-App zeigte an, dass der Zug weg war. Wir rannten trotzdem. Alle Krähen hatten sich in schwarze Taxen verwandelt, wir mussten hindurch. Endlich, Rieselmusik. Keuchend starrten wir von oben auf das angegebene, leere Gleis. Meine Begleiterin strich sich die nassen Haare aus der Stirn, unwillkürlich machte ich es ihr nach, da sprang die Bahn-App um: Der vorletzte Zug nach Berlin hatte so viel Verspätung, dass er den letzten Zug unterholt hatte. Oder wie immer man das nannte. Der vorletzte Zug sollte in einer halben Stunde eintreffen.

Ich lud uns auf einen Kaffee ein. In dem Stand, einem einseitig offenen Würfel in den Arkaden über den Gleisen, dämmerte ein Plastikchristbaum in einer Ecke, hilflos von einer rot blinkenden Lichterkette umwickelt. Meine Begleiterin rückte ihren Stuhl näher an den Tisch, ich hatte mich auf die Bank gequetscht. Wir hielten uns so, dass wir uns in dem Glas an der Rückwand nicht spiegelten. Das wäre zu viel Betonung gewesen. Der Kaffee war exzellent.

Dorotas graugrüne Augen verschleierten sich, wenn sie nachdachte. Ich hatte grüne Augen, die sich nicht verschleierten, hoffte ich.

»Deiner Mutter siehst du nicht gerade ähnlich«, sagte meine neue Bekannte.

Nach dem Vortrag hatte sie etwas zu meiner leiblichen Großmutter gewusst, nun kam meine Mutter dran? Die Überraschungen wollten nicht aufhören. Tatsächlich war ich weniger überrascht, als man vielleicht hätte annehmen können. Bestimmt hatte diese Dorota doch noch eine Lebensbornfrage, ein verschwundenes Kind, ein Erbproblem.

Sie winkte ab. Nein, nein, mit dem Lebensborn habe sie »nix an der Mütze«.

»Seid ihr euch in Wrocław begegnet?«

Sie hatte mich geduzt, ich duzte zurück.

»In Teilchen«, sagte sie.

»Teilchen«, sagte ich. Alissa war in Teilchen. Sie war verbrannt worden. Ausnehmend kleine Teilchen.

Wir waren, nach dem Espresso, beim zweiten Bier. Meine Abendbekannte beim dritten, ich beim ersten. Wir tranken aus der Flasche, wir waren älter, aber so was von bereit für das 21. Jahrhundert. Wir beruhigten uns mit alkoholfreiem Bier, als wäre Alkohol darin. Dorota hatte ihren Bruder verloren, vor einem halben Jahr. Auch er war nun Teilchen. Wie sie hatte er in Deutschland gelebt. »Heute ist er im Koffer.«

Sie hatte seine Asche zuhause in einem Koffer? Aber doch wenigstens in einer Urne?

Sie lachte. Im Koffer waren die Sachen des Bruders, die sie behalten hatte. Altes Bagasch.

»Bagasch«, sagte sie, »heißt Familie bei uns.«

Ich kannte das Wort. Nach allem, was ich wusste, war es schlesisch. Bagasche hieß Gepäck oder zwielichtiger Haufen. Familie lag da nicht fern. Der Koffer war der Rest Familie, den Dorota in Deutschland hatte.

Meine Familie war Flummy. Mir reichte das, solange ich kein Spenderorgan brauchte. Für ein Spenderorgan wäre genetische Verwandtschaft nützlich gewesen. Spendeorgantechnisch war es nicht ratsam, so ausgestorben zu sein wie ich. Herz oder so. Mein Herz war stark mitgenommen, erst die Trennung von Mondo, dann Mutter. Ich erinnerte mich an meinen Hometrainer und beschloss, gleich morgen mindestens zwanzig Minuten zu treten. Vorher würde ich ihn abstauben müssen.

In Hamburg musste man in den Abgrund fahren, um aufzubrechen. Dorota stand schräg vor mir auf der Rolltreppe und kämpfte mit einer Packung Lebkuchen, die sie aus ihrem seltsamen Überlebenssack gezogen hatte.

»Du brauchst also Kinderhilfe«, sagte sie. Ob wir eine Katze hielten. Hamster? Andere Tiere?

»Keine sichtbaren«, sagte ich.

Läuse hatte Flummy ab und an, das war das neue »mit der Natur«.

Natur sprang im Klassenraum von Kind zu Kind.

Natur an der Elbe: Der Zug tropfte. Ich stieg ein. Dorota kaute Lebkuchen und winkte mir.

Will man sich vorstellen, wie ein Mensch lebt, wenn sie allein ist – also eine, die zwar ein Kind um sich hat, aber keine erwachsene Person, und sich dort, wo sie selbst erwachsen ist, allein fühlt – , kann man erwähnen, dass nachts die erhellten Fensterscheiben anderer in ihr Zimmer schauen, und die Gedanken, nachdem sie gebraucht sind, bei ihr herumsitzen wie die Mandant:innen im Warteraum der Kanzlei, wenn sie nicht sicher sind, ob sie nicht gleich wieder verschwinden wollen. Oder man erwähnt, dass sie in einer solchen Nacht das Fenster öffnet und in die schlangenkahlen Baumstämme blickt, deren Windungen zwischen den Schneedecken der Wipfel und des Bodens schwarz und glatt dastehen, und unversehens Lust bekommt, im Schlafhemd, so wie sie ist, in den Hof hinunterzulaufen.

Ihr ist, als hätte etwas sie von unten überschwemmt. Wasser steht in einem Keller, man ahnt den Boden, und einen Meter darüber plätschert in einzelnen Stücken das Parkett. Nichts mehr daran ist dramatisch, weich schaukelt das Holz, nur zur Ruhe kommt es nicht und scheint sich noch lustig zu machen über die Menschensehnsucht, festen Boden unter den Füßen zu haben. Sie hält die Hände, Finger gespreizt, in den Kegel des Straßenlichts. Zehn perfekte Schatten, der Mittelfinger jeder Hand leicht gekrümmt. Genetik von wer weiß woher.

Sie will die Kälte spüren. Als sie sich versichert hat, allein zu sein, schaltet sie die Eingangsleuchte aus. Einzig aus dem Kinderzimmer ihrer Wohnung ragt nun noch ein kleines Lichtdach in den Schatten.

Das Wort Bagasche lässt sie nicht los. Kurz vor ihrem Tod hatte Gerda ihrer Mutter die linke Hälfte eines sepiabraunen Fotos geschickt: Pelzmantel, Hut, halbes Frauengesicht. Bagasche. Es sei, schrieb Gerda, in den Saum des Reisekleides des Kindes Alissa aus Breslau eingenäht gewesen. Alissa nahm an, dass Gerda das Bild zerrissen hatte, als sie es fand.

Und es dann aus schlechtem Gewissen aufhob?

Vielleicht war Gerda auch nicht mehr klar im Kopf. Dann konnte das Foto sonst woher sein. Als sich auf der Rückseite der Stempel eines Ateliers in Breslau fand, wenn auch ebenfalls halbiert, sagte Alissa: Das genügt mir. Das ist meine Mutter.

Damals fing sie von vorn an. Sagte sie. Womit? »Jemine, Kinga, mit der Suche! Was kannst du so begriffsstutzig sein.«

Kinga glaubt, dass ihre Mutter damit nicht weit kam. Lügen, selbst die sogenannten weißen, versuchte Alissa zu vermeiden. Schweigen hingegen war erlaubt. Und so viel sicherer als jede Lüge. Im Lügen erzählte man unwillkürlich ein Stück Wahrheit mit: Darin, wie man die Lüge erfand, zeigte sich, wer man war. Niemand konnte im Lügen vollständig lügen.

Das hatte Kinga im Jurastudium gelernt.

Aber sie hatte es schon zuvor gewusst.

Mitunter wäre ihr lieber gewesen, Alissa hätte sie angelogen.

Dann hätte Alissa sich Mühe gegeben mit ihrer Tochter. Sie eingerieben mit dem Lügenöl, dem Schmierstoff der Schonung.

Stattdessen war es still geblieben. Kinga hatte neben Alissa auf dem Sofa gesessen, um Winnetou anzusehen, hatte neben ihr in der Küche gegessen, hatte im Bett gelegen, und Alissa hatte sie am Rücken gekratzt. Es war friedlich und nah, niemand sagte etwas, da wurde Alissas Hand schwach. Oder kalt. Die Hand zuckte, Alissas Stimme bekam einen Bruch, sie sagte »baumel ruhig mit den Beinen«, obwohl Kinga still im Bett lag, sagte, »lass dir nicht einreden, dass man dich nicht lieben kann«, obwohl das niemand sagte.

Doch auch das Gegenteil wurde nicht gesagt. Alissa benutzte das Wort »lieben« nicht, nicht für etwas, was sie tat. Um zwei Uhr morgens saß sie mit einem Buch im Sessel. Dann hatte sie das Geistern. Als kleines Kind hatte Kinga nichts bemerkt, doch Alissa sagte, die Unruhe sei alt. In schlaflosen Nächten las sie Handke. Er beschrieb Lückiges wie kein anderer. Nur die Erzählung Wunschloses Unglück kam nicht ins Haus.

Ein Weg windet sich zu der Hofecke mit Schaukel und Sand, der andere zu dem großen Holztor, das in den Durchgang des Vorderhauses führt, vor das nächste Tor, vor dem Tag und Nacht Autos fahren. Langsam geht sie darauf zu. Die sich in den Glaseinsätzen des Außentors spiegelnden Lichter lassen sie an den Krankenwagen denken, der vor dem Haus ihrer Mutter gewartet haben muss, Weihnachten vor mehr als einem Jahr. Das Bild des Wagens begleitet sie seither, jeden Tag sieht sie ihn vor sich stehen, auf der Straße, still und ohne Blaulicht. Sie muss sich keine Vorwürfe machen. Alissa, Flummy und sie hatten den Heiligen Abend gemeinsam verbracht, ihre Mutter war zurückgereist nach München, in ihre Wohnung, zu ihrem Baum. Die Brandwunden waren, so die Ärzte in der Klinik, gut behandelbar. Des Alters wegen behielt man die Patientin länger ein.

Flummy und sie hatten den nächsten Zug nach München genommen. In Alissas Wohnung räumten sie erst einmal auf. Der Teppich hatte einen Brandfleck, sie lüfteten.

Alissa gab an, eine Eigenbrotlerin zu sein. »Brotlerin«, ohne ö. Genau! Dass sie ihre Brötchen, groß oder klein, selbst backe, habe sie ein Leben lang beschützt. Kinga hatte dazu eine andere Meinung, das sogenannte Leben, allemal das frühe in Haus Hochland, hatte bei ihrer Mutter eben das Verhalten, das sie dann angeblich schützte, erst erzeugt. Geheimnisse bewahren, den Ort wechseln und niemandem davon erzählen, die Grenzen des eigenen Körpers nicht deutlich fühlen. Die zwischen den Baumkronen emporragende Dunkelheit erinnert sie fantastisch an das riesige Gebäude des Heims in Steinhöring, das nach dem Krieg als Kinderkrankenhaus genutzt wurde und nun Werkstätten für Menschen mit besonderen Bedürfnissen beherbergt.

Nicht immer, wenn Alissas Mund lächelte, lächelten ihre Augen. Sie arbeitete oft nachts, konnte nicht schlafen, sagte »das Geld«. Kinga wusste, dass das nicht stimmte, Opa Gerd hatte ihnen »genug zum Leben hinterlassen«, wie Alissa gern betonte. Die Gefühle dieser Mutter folgten nicht aufeinander und gingen nicht ineinander über. Etwas Sprachloses drang ihr aus dem Blick, wenn sie sich unbeobachtet glaubte.

»Warum fährst du nach Wrocław?«

Nun ja, ein wenig hatte sie, Kinga, durchaus davon gewusst. Alissa hatte polnische Schokopflaumen mitgebracht für Flummy, mit schönster Regelmäßigkeit.

Alissa: »Ich fahr gar nicht mehr.«

Im Nachhinein erst hatte Kinga verstanden. Ihre Mutter wohnte nun dort. Zumindest wochenweise. Alissa: keine Lügen. Nur geschickte Aussagen.

Sparsam.

Gesprochen wurde insgesamt wenig. Das wenige zerging in Anekdoten, in halb fertigen Geschichten, zerbrechenden Refrains, »wir haben …«, »das war …«, »sei froh, dass es dich überhaupt gibt«.

So habe man zu ihr in Haus Hochland gesagt. Sie habe allein in einem Zimmer gesessen und sei bewacht worden.

An den Geruch frischer Wäsche erinnere sie sich.

An weiße Bettlaken.

»Sei froh, dass es dich überhaupt gibt.«

»Du weißt ja gar nicht, wie gut es dir geht.«

Sie, Kinga, erinnerte sich an bunte Bettlaken. Sie hatte versucht, in den Farben der Laken das »wie gut es dir geht« zu sehen. Ihre Mutter stellte sich in die Auffahrt, in der die Wäsche zum Trocknen hing, und rauchte. Kinga sprang die Sonne ins Gesicht.

Die nackten Bäume im Hof wirken merkwürdig körperlich auf sie; hässlich und nass wie Würmer und trotzdem so, dass sie weinen und sie umarmen möchte. Sofort schämt sie sich der eigenen Sentimentalität. Durch den Milchschaum des Nebels schlendern vor dem Tor verspätete Fußgänger vorbei und sie könnte ihnen als Närrin erscheinen, wie sie dasteht, in einem roten Schlafhemd mit Glückskäfer am Busen und nackten Beinen trotz der Kälte, aber sie tritt fest auf den Asphalt der Durchfahrt und geht in ihre Wohnung zurück.

Sie rief mich an. Im Hintergrund knisterte es.

»Ist das ein echter Kamin?«, fragte ich. Er konnte auch digital sein.

»Natürlich«, sagte sie und kicherte: »So echt wie ich.«

Sie schien etwas getrunken zu haben, ihre Stimme klang flüssig: »Gilt dein Angebot noch? Ich brauche einen Tapetenwechsel. Und du hast ein Zimmer, das seine Einsamkeit nicht mag.«

Zwanzig Stunden später war sie da. Alles an ihr tropfte. Drei triefende Koffer – ich schaute, ob einer anders wirkte und ihren Bruder enthielt, was natürlich unsinnig war – hatte sie bereits zu unserem Eingang geschleppt.

Flummys Lieblingshörbuch handelte von Polina, einer Meerjungfrau, die nach der Vertreibung diverser Au-pairs bei einer vaterfreien Familie einzog und für Heiterkeit und Schwimmgänge sorgte. Statt eines Schnorchels ragte ein Nudelholz aus dem »Bagasch«.

Unverhohlen starrte Flummy unsere Besucherin an. Die schälte sich aus dem tropfenden Mantel, streifte die nassen Schuhe ab.

»Warum siehst du wie Mama aus?«

Mein Kind stammte aus Tahiti. Wir sahen einander in keiner Weise ähnlich. Das war oft unpraktisch. Mitunter war ich auch stolz darauf.

»Kurwa«, sagte unser Gast. »Du triffst ins Schwarze des Herzens, nur die Antwort fliegt nicht wie eine Krähe herab.«

Flummy grinste. Hatte sie das verstanden?

Sie erlaubte Dorota, tiefer in die Wohnung zu treten.

Die beiden einigten sich: Unsere Küche war der Mund, der lange Flur der Hals. Die Abzweigungen führten in die Lungenflügel, dummerweise drei (das Gästezimmer, Flummys Zimmer, mein Schlafzimmer), alle links, das Bad rechts wurde zur Niere erklärt (Waschanlage). Es folgte der Magen, unser Wohnzimmer mit dem kleinen Balkon, ich hörte Dorota etwas rufen, sie klang erstaunt. Geradeaus weiter gelangte man in mein Arbeitszimmer, die Leber. Hier wurde Geld zum Leben verdient. Die linke Tür führte in den Flur und zur Haustür: Darm und Po.

Am Ende des Abends durfte Dorota Flummy am Bett Gute Nacht sagen. Meine Tochter brauchte Licht und Musik zum Einschlafen. Dazu wackelte sie mit dem Kopf. Ich konnte es kaum mitansehen, sie erinnerte mich an einen traurigen, eingesperrten Elefanten. In der ersten Zeit bei uns hatte sie zudem an den Fingern gelutscht und den Kopf heftig auf die Matratze geworfen. Mein Heimkind wiegte sich selbst in den Schlaf.

Doro und ich saßen »im Mund« und tranken Rotwein. Ich legte meine Finger, fest mit den Handknochen verbunden, um mein Glas, wärmte den Wein. Statt eines Kamins brannte eine Kerze. Wir grinsten wie zwei Dumme zum Käse. So, sagte Dorota, heiße es auf Polnisch. Ich fand das liebenswert.

»Seit wann kanntest du Alissa?«

»Ja«, sagte sie fröhlich. »Ich und die ganze Familie.«

Alissa hatte in Wrocław Kontakt mit Doros Familie aufgenommen. Doro hatte zufällig in Hamburg das Plakat gesehen, das meinen Vortrag ankündigte. Sie hatte mein Bild betrachtet, meinen Namen gelesen – und beschlossen, mich kennenzulernen.

Auf Polnisch standen nicht Ochsen vor Bergen, sondern Ziegen vor Wänden. Wir sollten weder das eine noch das andere sein. Doros Mutter Walla kannte Alissa seit Langem. Seit ihrer Geburt. »Mit Lücken, luka, pauza, przerwa, du verstehst.«

Ich verstand nichts. Oder so gut wie nichts. Das wusste sie doch. Zukunft, Vergangenheit, ein polnisches Lied. Wieder hörte ich Clooney sagen: »Sie kennen sich. Natürlich!«

Jeder bemerkte es. Wer sich so ähnlich sah wie Doro und ich, musste miteinander verwandt sein. Bagasche, nahe Bagasche.

»Groß wie eine Pappel und dumm wie eine Bohne«, sagte Dorota. Aber! Einen Zipfel Wirklichkeit habe sie für mich.

Einen Zipfel? War Wirklichkeit nun eine Wurst?

Sie nickte. Polnische Wurst, rosa und fett.

»Gewöhn dich schon mal dran.«

Konstelacja breslawska

(Dorota, Walla und Alissa reisen rückwärts in der Zeit zu einem Sommertag in der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaft in Wrocław)

Es war wie ein Floh, der den Hund quält, selbst in einem fabelhaft teuren Korb. Der Hund kratzt sich, ihm ist egal, ob ihm dabei die Knochen knacksen, flink beißt der Floh an anderem Ort saftig in den Hund. Mich juckte es in den Fingern. Rewe war mein Lieblingsklau. Toter Winkel bei den süßen Sachen, bücken, runter-rauf, gerufener Sport für ein Haus so alt wie ich. Knack, knack machte das Knie, ungeknackt glitt das KitKat in meine Tasche. Rund wie das Morgengold im Mund der Sonne lachte ich an der Kasse und ließ die Stimme, die sagte wie Litanei in der katholischen Kirche »du kannst es dir leisten zu bezahlen« – »hör auf damit«, um keinen Preis zu meinen Zähnen hinaus. »Sammeln Sie Punkte?«, fragte die Kassiererin, beflissen verneinte ich. Mein Lächeln war wie ein Witz am Hund, wenn er den Floh erwischt hat und schluckt, und der Floh ist ein Floh von heute, resistent gegen Magensäure, und sticht im inneren Hund weiter zu.

Das KitKat verschlang ich vor der Tür wie die Schlange ihre Beute. Erst einen Dunst von Harmlosigkeit erzeugen, dann im Freien den Mund aufreißen, Entkommensgefühl genießen.

Nebelkind, sagte Kinga. Das stimmte mehr, als sie wissen konnte. In Berlin klaute ich nicht. Nur zuhause waren mir die Kameras so vertraut, als hätte ich sie selbst angeschraubt. Ich brauchte die Spannung, nicht den Detektiv an meinem Hals. Schließlich sprang einem nicht einmal ein geschickt gegriffenes Ei in den Mund, die Deutschen nannten das »ohne Fleiß kein Preis«. Süßigkeiten ließ ich mitgehen. Nicht bei jedem Einkauf. Nur in aufgeregten Phasen. Nennen wir es so. Wenn etwas geschah, das etwas Vergangenes anrührte? Nein, einfacher: Hie und da brauchte ich das Gefühl, dem Rechtssystem ein Schnippchen schlagen zu können. Für mich hatte das mit Freiheit zu tun.

Ich hatte das letzte Hamburger KitKat von der Folie befreit, vor meinem inneren Auge den gesamten Hals hinunter bis tief in mein Herz meine verdrehte Abenteuersucht betrachtet, beschlossen, dass der Rewe dafür nie genug KitKat hätte, und Kinga angerufen. Sie meinte, bei mir knistere ein Kamin, dabei war es meine Hand, die die KitKat-Verpackung zu nah vor dem Handymikro zusammenknüllte, das Töne nach Nähe statt nach Wichtigkeit sortierte.

Meinen Jahresurlaub konnte ich ausdehnen wie ein Gummiband, wenn ich die Sprechübungen mit meinen Stotter- oder Polterkindern online durchführte und ihnen als Hausaufgabe ein paar der Labyrinthe schickte, die sie so liebten. Sie lachten, wenn ich Polnisch-Deutsch sprach, denn dann mussten auch die Sprachen Gymnastik machen, nicht nur sie. Deutsche Wörter, polnische Sprichwörter, Vergleiche, die nie jemand gehört hatte, mir gefiel es so gut wie ihnen. Wir hatten Spaß und ich trug meine beiden Sprachjäckchen zugleich. Ich hätte Deutsch auch anders gekonnt, dudenrein, doch seit ein Junge mich einmal »Tschelin« gerufen hatte, stand fest, wer ich war – Teil Deutsche, Teil Polin. Beide Male der hintere Teil, jammerte ich, die Kinder fanden das lustig, mein Spitzname war geboren. Meine Zögerlichen kämpften mit dem Atem, der Zunge, dem Ich. Ein »tsch« fiel ihnen nicht leicht. Vielleicht glichen wir uns darin. Sie suchten sich sich selbst aus Buchstaben und Geschichten zusammen, suchten nach Zusammenhalt. Auch damit berührten sie mich, auch darin glichen wir uns: sie und ich, sie und ich und das Nebelkind in mir.

Kinga machte Augen wie Zwei-Euro-Münzen, als ich ihr erzählte, dass ich mit ihnen sprechen übte, indem wir Linien zwischen Büschen zogen. »Haptisches Spielen«: Riechen, Fühlen und Schmecken sollten zu Lauten werden. Um Grammatik ging es dabei bestenfalls zweitrangig. Willig zeichneten die Kinder, die man in die logopädische Praxis schickte, Wege zwischen Gegenständen und Personen nach, die ein zunächst verwirrendes Knäuel Linien verband. Die Hand konnte auflösen, was das Auge verstörte. Gemeinsam begannen wir, dazu die Lippen zu bewegen. Das innere Leben bildete sich nach äußeren Verbindungen, die Hand bewegte die Zunge. Ich spürte das wie ein Knistern im Kopf. So hatte ich Deutsch gelernt.

Deutsch war meine Tarnung geworden. Fehler selten, kein Akzent. An der Oder, als Kind, hatte ich es oft genug gehört, und Walla hatte uns deutsche Lieder vorgesungen. So kam es, dass nicht jede Kreatur mit Ohren sofort erriet, wie mir die Dose gewachsen war, die auf Deutsch Schnabel genannt wird. Meine beiden Sprachen konnten enorm unterschiedlicher Meinung sein. Im Polnischen hatte man eine Vatersprache und kämpfte für das Mutterland. Auf männliche Häuser brannte eine sächliche Sonne, während sich vor den exklusiv als Mehrzahl existierenden Türen weibliches Gras flachlegte. Das Schlesisch-Polnisch-Mischdeutsch in Wrocław wärmte mir bis heute ohne jedes Geknäuel das Herz. Es glich einem Pfannkuchen, dick mit Honig bestrichen. Es war untergegangen und weich.

Wie das KitKat. Flummy hatte es in der Hand gehalten, nun lag es auf dem Gummiband an der Kasse, wo wir es in etwa mit so viel Gefühl betrachteten wie ein Eisbär eine Gummiente. Ich bezahlte. Flummy liebte Eisbären. Sie hatten schwarze Haut unter dem weißen Fell. Ich glaube, das vermutete sie auch bei uns, den Weißen um sie herum. Abgesehen von Eisbären liebte sie Kinga und ein Gemälde, in dem ein Vorhang die Hauptrolle spielte. Es hing über dem Esstisch. Öl, Erbstück, gerahmt.

Erbstück. So musste man wohl sagen.

Gesichter können lügen, Ähnlichkeiten in den Irregarten führen. Der Schaffner im Hamburger Hauptbahnhof war auch ganz weiße Nase geworden: »Fahrn Se nich mit Ihrer Schwester mit?«

Kinga hatte die weiße Nase bekommen, als ich nach ihrem Vortrag meine Frage stellte. Die juristischen Aspekte ihrer Rede waren mir Sternschnuppe. Von meinem frisch toten Bruder Ksawery hatte ich nur Schulden geerbt und ihnen Danke gesagt.

Kinga Schücking und ich, Dorota, geborene Dombrowska, hatten dünne blonde Haare, die hohen Knochen unter den Augen, die Haut, die ständig Ayurveda will, und die grünen Augen der Oder. Meine blauer, ihre moosiger. Wie Wallas. Walla, meine Mutter, ist einen Kopf länger als Kinga oder ich. Kinga hatte die gerade Nase, die ausschließlich Walla oder römische tote Männer auf Münzen tragen. Bei meiner Mutter ist sie zu groß. Ich führe an dieser Stelle keinen toten Cäsar spazieren, sondern einen Stups und habe wie Kinga Augenbrauen mit Zack, jede ein Circonflexe.

Es gibt Geschichten, die sind wie ein Krebs. Lila und gelb getüpfelt, moosig bewachsen rennt er mit dem wertvollen Geschick eines verschalten Wesens unbeirrbar seitwärts. In Osteuropa existieren zahlreiche Länder ohne Meeresküste, was nicht verhindert, dass auch dort Krebsgeschichten ein Liebling des Zeitvertreibs sind. Man hat Flüsse. Eine Krebs-Wahrheit erscheint auch an ihrem Ufer und keine arme Ziege, auf Deutsch kein Schwein, sieht ihr geradeaus ins Gesicht. Erst nach viel Seitenflucht, Einbuddeln, Ausgraben wird sie Jahre später entdeckt.

»Warst du mal in Breslau?«, fragte ich Kinga, als wir endlich in der Küche saßen. Zu zweit, ohne Flummy, nur mit unserer Ähnlichkeit.

Sie schüttelte den Kopf.

Also musste ich beginnen bei der Schlange vom Baum.

»Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft, ulica Saperὀw 12«, sagte ich, »Guerillastricken, Mai, Paradies, ein paar Jahre her.«

Die Villa sah aus wie ein Hund, den der eigene Schwanz wackelte. Schiefe Fenster, schiefes Gartentor, abblätternder Putz. »Pole« bedeutet »Feld« auf Polnisch, kein Wunder, dass die Feldler Sprüche, in denen sie sich das Leben durch Tiere erklären, wie Mäuse haben, also in Mengen und im Haus.

Gemeinhin wackelte die Zeit am Menschen. Das Gesicht wurde faltig, der Hals, der Ausschnitt. Kurwa! In der Villa der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaft zu Wrocław wackelten die in die Jahre gekommenen Frauen, die diese Gesellschaft waren, an der Zeit.

Als wir antuckelten, Walla am Rollator, ich an Walla, hatte man Strickschläuche um die Stämme und Äste der Bäume an der Villa geschlungen, wie um sie zu stützen. »Die stricken Gorilla«, sagte Walla. Mutters Deutsch war selbst Gorilla, auch bekannt als »der Singsang« oder »unser Untergang«. Im Lexikon steht es als Schlesisch, was in Teilen stimmt. Tatsächlich spitzen Walla und die Frauen der Gesellschaft die Guschla für die Tschs und Dschs ihrer Jesöika, die bunt ist von polnischem Kauwelsch. Man tüftelt, träumert, bestickt das Tunzekissel, is weder ne triebe Tasse noch een Tute, und freut sich pucklig über mich: »Kindele, ›Jesöika‹, vastehst de denn kein Polnisch mejr?«

Und schauen mich an. Bis mir der Groschen fällt. Jesöika ist ihr deutschpolnisches Wort für alles, was man in der Villa sprechen kann. Und das ist eben: alles. Einzeln, durcheinander, frisch gemischt. »Mokka effti«, kichern sie, »Kaffee extra stark.«

Das Haus ist ihre Bühne, als alte Schläsingerinnen sitzen sie in seinem Garten, übertreiben. Das ist das Beste daran, sie nehmen sich selbst damit auf den Arm, aber auf liebevolle Weise, bald ist das Deutsche so lange her, dass es nur mehr komisch wirkt.

Ich begleitete Mutter, weil sie Hilfe brauchte bei den Stufen in die Tram und weil ich die Villa mochte. Die hatte einst etwas cremig Weißes gehabt und den Südkrieg überlebt, als die sowjetische Armee im Winter ’45 die Stadt vor allem von unten her belagerte und beschoss. 1990 hatte die Gesellschaft die Villa für eine Wurst und eine Kopeke gekauft und, wenn man es genauer betrachtete, gegen eine gehörige Portion rhetorischer Arbeit und Wir-kennen-uns. Die Gesellschaft war da, um deutsche Erinnerungen zu pflegen, zu verlachen, zu verbannen, zu verändern, einmal im Monat traf man sich zum Sticken, Backen, Karten spielen, gelegentlich wurde für einen Abend ein Piano gemietet, man sang. Es kam, wer Zeit hatte. Man redete, trank, saß da. Zwischen all den anderen Mischwesen, den Frauen mit deutschen Erinnerungen und einer Darüber-Geschichte, den Frauen zwischen den Ländern, war, was man selbst war, auf stille, unaufdringliche Art erlaubt.

Das Zauntürchen hing schief in den Angeln. Wir nahmen den schmalen Steinweg, der sich nach links um das Haus wickelte. »Die Bäume sisseln«, riefen Wallas Generationsfrauen, »scheene, dass ihr hergeferzelt seid.« Mutter nickte. Sie war erst seit Kurzem wieder Deutsche. Tatsächlich war sie es seit einer kleinen Ewigkeit, gab es jedoch erst wieder zu, seitdem man ihr amtlich ihr berühmtes »ja jestem Waleria«, bekannt auch als »wer ich bin, bestimm ich selbst« zerpustet hatte wie einen heißen Brei.

Das Guerillastricken verdankte sich der Neuen. Braunes, halblanges Färbehaar, hängig wie gekochte Nudeln, stupsige Nase, Klingelpolnisch – es klang weder richtig fremd noch richtig richtig. Im Gegensatz zu ihrem Deutsch, das keineswegs Schlesisch war. Die anderen nannten sie darum »die Niemka«. Sie war erstaunlich hoch im Sitzen und hatte das Geheimnis der Strickschläuche vor sich ausgebreitet: ein Haufen durchsichtiger Druckknöpfe. Die also hielten die bunten Lappen an der Natur. Man wollte auch hier Zeichen setzen, mehr als Rot-Schwarz-Gold, Zeichen für Bäume und Beschützen und dass man noch lebte. Obwohl der lange Tisch gebogen war von all dem Geschirr, Kuchen und Kaffee, die auf ihm standen, musste er nie brechen. Die Strickerinnen mampften schneller als Grillen in Afrika, wenn sie ein frisches Feld finden, und ein bisschen zirpten sie dabei.

Sträselkucha. Ich kannte niemanden, der ihn nicht mochte.