Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

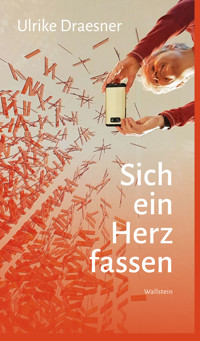

Über die vielfältigen Räume in der Literatur, über literarische Zeitgenossenschaft und Möglichkeiten der Autofiktion Ulrike Draesner fasst sich ein Herz und reist in ihrer Göttinger Lichtenberg-Poetikvorlesung mit uns ins Innere von Körpern, Erfindungsprozessen, Muserichen und Höhlen. Was bedeutet es, schreibend die Grenzen unserer Denkgewohnheiten und Sprache(n) abzutasten? Wie entstehen historische Romane? Hilft es, ihre Räume selbst als Figuren zu begreifen? Und mit wie viel Räumen bekommt man es als Schriftstellerin zu tun (Sprachraum, Figurenraum, Bakterienraum, Teilchenraum, Vergangenheitsraum, Leseraum …)? Die Autorin fasst sich noch ein Herz und geht (als Wir, als Er / Sie, als Shapeshifter) der hinterhältigsten aller Erzählinstanzen nach: dem Ich. Können wir es tatsächlich erweitern, jetzt, wo der Planet eine neue Transformationsstufe zu durchlaufen scheint? Wo Mitkreatürlichkeit und Perspektivenumkehr gefragt sind? Während Mehrsprachigkeit und maschinengenerierter Text das literarische Feld stärker verändern, als wir begreifen? Draesner entwickelt Figurationen literarischer Zeitgenossenschaft - und Gedanken zu Möglichkeiten der Autofiktion.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 115

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Göttinger Lichtenberg-Poetikvorlesung

2025

Ulrike Draesner

Sich ein Herz fassen

Mit einer Laudatio von Insa Wilke

Wallstein Verlag

Inhalt

Insa WilkeÜber Leben unter der Schrift: Kontakt versuchen und Nähe finden

Sich ein Herz fassen

Aus dem Ich – autofiktionales Schreiben

Anmerkungen

Über Leben unter der Schrift: Kontakt versuchen und Nähe finden

Laudatio für Ulrike Draesner anlässlich der Lichtenberg-Poetikvorlesung

Sehr verehrtes Göttinger Publikum,

liebe Ulrike!

»Über Leben unter der Schrift: Kontakt versuchen und Nähe finden.« So habe ich meinen Weg in die literarische Arbeit von Ulrike Draesner genannt. Ein Versuch, auf Ulrike Draesners Poetik zu antworten, von der sie selbst heute und morgen Abend sprechen wird und immer wieder auch in ihren literarischen Werken so klug und klar gesprochen hat.

»Über Leben unter der Schrift: Kontakt versuchen und Nähe finden«. Ich meine das so: Es geht um ein Überleben und über das Leben. Es findet unter der Schrift, nicht in ihr statt. Und dieses »Über Leben unter der Schrift« bedeutet, sich im Versuch, Kontakt herzustellen, von sich zu entfernen und dabei, das ist das literarische Wunder: Nähe zu finden. – Ja, so nah geht mir, so sehr geht mich und Sie an, was dieses Werk treibt. So lese ich die Äußerungen der Autorin über ihre Arbeit. So deute ich die Bewegung innerhalb einzelner Texte und die Bewegung zwischen den Texten, von Buch zu Buch, bis zum jüngsten, das »zu lieben« heißt.

»Über Leben. Unter der Schrift. Kontakt versuchen. Und Nähe finden.« Vier Sprünge in ein Bild, das mir erscheint, wenn ich über das Werk von Ulrike Draesner nachdenke. Es ist das Bild einer Abbruchkante, das sich ganz konkret im Schriftbild innerer Monologe ihrer Romanfiguren zeigt und in Versen, die springen.

Es ist ein Bild für die Erfahrung von Zurückweisung. Woran denken Sie dabei momentan? Zurückweisungen an Grenzen? Grenzen zwischen Generationen, zwischen Krieg und Frieden oder Krieg und Nachkrieg, zwischen Liebenden. Grenzen, die durch Landschaften, auch zeitliche Landschaften, gezogen und als Abbruchkanten in innere Räume übersetzt werden. Stellen Sie sich vor, wie in einen Menschen eine Kante geschlagen wird, von oben betrachtet eine Linie. Linien und Kanten, die Leben erzählen und Körper zeichnen. Linien und Kanten, von denen aus es kein Zurück gibt, von denen aus man aber zurückverweisen kann, um nach vorn zu schauen, um hinzuweisen. Und an denen stehen, stellen wir uns das vor, eine älter werdende Frau, ein Mann mit Vergangenheit, ein Kind, das gelernt hat zu fliehen. Ab-gewiesen.

Ulrike Draesners Gedichte, Essays, Romane und teilweise auch ihre Übersetzungen nehmen sich der Gestalten an diesen Abbruchkanten an. Sie nehmen sich der Abbruchkante an. Ich dachte lange, dass ihre Nebelkinder-Trilogie dies am deutlichsten zeigt. Drei Romane, die sich dem Komplex »Flucht und Vertreibung« widmen, aus dem die Nebelkinder hervorgehen, zu denen auch die Autorin generationell gehört. Im letzten Teil der Trilogie, der »Die Verwandelten« heißt und drei Familiengeschichten über drei Generationen plus eine junge vierte in Krieg und Nachkrieg miteinander verschränkt, in diesem dritten Roman wird die Frage gestellt, die von den Nebelkindern spricht:

»Wie hört der Krieg für ein Mädchen auf, das ihn nicht erlebte, bloß groß werden musste in ihm, obwohl er vorbei war – weil jene, die groß waren, wie es hieß, klein geblieben waren eben durch diesen Krieg?«

Ein Mädchen an der Abbruchkante. Zurückgewiesen von den Erwachsenen, die keine mehr waren oder nie werden konnten. Was das für eine Gesellschaft bedeutet. Davon erzählt Ulrike Draesner auf eine Weise, die mir bis heute immer wieder unter die Haut geht. Sie erzählt diese Geschichte, wie sie ist: vollständig unabgeschlossen.

Und dann – habe ich »zu lieben« gelesen, das jüngste Buch, das schmaler und überschaubarer wirkt, kürzere Sätze reiht, direkter spricht. Es erzählt von einem Paar, das sich ein Kind wünscht. Das Kinder verloren hat. Das zu einem dreijährigen Mädchen namens Mary, zum Marykind nach Sri Lanka reist, im Jahr, als dort der Bürgerkrieg endet. Über diesen Krieg drehte die BBC 2011 einen Dokumentarfilm, der »Killing Fields« heißt und solche bezeugt. Das Paar kann ihn noch nicht gekannt haben. Aber es erkennt die Situation, denn es kommt selbst aus einem Nachkrieg, der damals schon länger als ein halbes Jahrhundert währt und mit dem wir jetzt wieder zu tun haben.

Es geht in »zu lieben« aber nicht um diese Kriege. Und, wenn man Ulrike Draesners Bücher kennt, ahnt man, dass es irgendwo eben doch um sie geht, weil sie eine Verbindung darstellen zwischen Kind und Paar, das von seinem eigenen Nachkrieg geprägt wurde. Ulrike Draesners Erzählerin sagt in »zu lieben«:

»25 Jahre Bürgerkrieg, nun dies. Vorbei war nichts, das wusste jemand wie ich, aufgewachsen in einer Nachkriegsfamilie, in einem Land, in dem der Nachkrieg mindestens bis 1989 gedauert hat.«

Nun dies. Aus diesem »Dies« wird Mary ausgeflogen und nimmt es mit. Handelt »zu lieben« davon? Von diesem »Und nun dies« und wie das »Dies« durch Körper übergesetzt wird ins andere Land, in die andere Sprache, in die andere Geschichte und Gegenwart. Oder handelt dieses Buch von Elternschaft? Von Kindschaft? Von Familienbildung? Von Adoption, vom Annehmen und Zugehören? Von der Trennung des Paares? Davon, wie Körper und mit ihnen ihre Menschen sich durch Sprache zueinander neigen und verwandeln? Aber ja. Davon handelt es.

Und: Da gibt es diesen einen Satz, der plötzlich »hundertprozentig stimmt«. Denn nicht nur jeder Mensch – wie es in »Die Verwandelten« und in »zu lieben« heißt – braucht Sätze, die hundertprozentig stimmen. Auch eine Leserin braucht sie. Und wird sie finden.

Für meine Lektüre war es ein Satz, der einen Effekt hatte wie das Marykind für den Flughafen des Ölstaates, der ihrer zukünftigen Mutter auf dem Hinflug beim Zwischenstopp so vorkam, als würde er allein Uhrengeschäften und Uhrenträgern ein Obdach geben. Auf dem Rückflug hingegen zeigt er sich der Jetzt-Mutter-von-Mary völlig verwandelt als Kinderspielplatz, keine Uhren mehr, nirgends. Von Uhren zu Spielorten – eine andere Zeitauffassung setzt ein, nicht wahr? Eine grundlegende Veränderung.

So ging es mir mit diesem einen Satz in »zu lieben«, wenn man sich Ulrike Draesners literarisches Werk als Transitraum vorstellt. Für mich hat dieser Satz das Werk von Ulrike Draesner verwandelt, dabei ist es nicht einmal ein vollständiger Satz, ich nehme darum den davor dazu: »Er verkannte meine Schüchternheit. Meine Erfahrungen mit Zurückweisungen.«

Das steht da so beiläufig mitten drin, im letzten Drittel, in dem sich die Erzählerin den letzten, schmerzlichen, entscheidenden Tagen in Sri Lanka annähert, immer wieder Abstand nimmt dabei, um zu erzählen, wie ein Kind sich ihr zu- und ein Mann sich von ihr wegwendet und sie sich von ihm: »Er verkannte meine Schüchternheit. Meine Erfahrungen mit Zurückweisungen.« Für mich erzählt dieses Buch, unter der Schrift, genau davon. Von der Erfahrung mit Zurückweisung und was aus ihr folgt. Wie sie sich anfühlt und auswirkt. Unter der Schrift.

In ihren Bamberger Vorlesungen spricht Ulrike Draesner von »einer Bewegung auf Oberflächen und in Tiefen«, damit hat man es hier zu tun. Durch diesen Satz, der an der Oberfläche ausgesprochen wird und in die Tiefe weist, hat sich das Bild verändert, das ich mir gemacht hatte vom Dreh- und Angelpunkt meiner Lektüren dieses literarischen Werkes. Das meine ich nicht psychoanalytisch, sondern literarisch. Weil dieser Satz Form geworden ist, was ich jetzt gesehen und verstanden habe.

Und es geht dabei nicht nur um eine individuelle Erfahrung, die hier Figur geworden ist in der Erzählerin und ihrer Prägung, sondern um Material und sein Arrangement, um Fragen von »Ich« und »Wir«, um unsere politische Gegenwart und unsere kollektive Geschichte. Und um die Mühen des emotionalen Überlebens, denn in »zu lieben« heißt es: »So lag ich da, allein, in der Hitze. / In meiner Seelentiefe.«

Ich stelle mir die Seelentiefe vor als einen Ort vollkommener Ruhe, den man aber nicht freiwillig aufsucht. Ich stelle ihn mir vor als einen Ort, den man nur verlassen kann, wenn es eine Gegenkraft gibt, die das Leben einsaugen und zurückkehren will aus der Tiefe, der Zurückweisung zum Trotz, um erneut den Kontakt zu versuchen mit der wirklichen Wirklichkeit, mit den Oberflächen. Realismus, sagt Ulrike Draesner, Realismus bedeute: »eine Bewegung auf Oberflächen und in Tiefen«. Eine Gemütsbewegung, die still steht im Wort, und doch von unten nach oben gedrängt sein muss und in den Oberflächen der Texte anwesend bleibt und zurückweist auf den Ort der Bewegung, der Wünsche, der Ängste.

Schaut man sich die Rezeption der Romane, Prosa und Gedichte von Ulrike Draesner an, fällt ein wiederkehrendes Lob auf. Es lautet: hochintelligent, reflektiert. Mit diesem Lob wird etwas zurückgewiesen. Etwas, das einem zu nah kommt. Was fehlt?

Es fehlt das Wörtchen »zu« und was es meint. Nicht verwendet als Gradpartikel wie im kapitulierenden Ausruf »zu viel«, sondern als eine Markierung der Bewegung und Richtung. Es gibt dem Roman »zu lieben« den Titel. Zumindest lese ich ihn so. Und dieses »zu« im Sinne einer Bewegung und Richtung bedeutet auch: Da ist etwas, das noch gar nicht reflektiert und also kontrolliert werden kann, weil es vage ist. Aber: Es wird ersehnt. Und die Autorin weiß das, aber nicht, wie sie es ausdrücken kann und das ist die Kraft, das ist das »zu«, das mich so sehr beeindruckt, jedes Mal, wenn Ulrike Draesner mit einem neuen Buch sich diesem »zu«, dieser Richtung, diesem Nicht-wissen-wie ausliefert und anvertraut. Das ist der unklare, klingende Textkörper zwischen den klaren, wissenden Gleisen, die ihn halten.

Im Gespräch mit Jan Wagner sagte Ulrike Draesner über Gedichte – und ich würde das für ihre Prosa erweitern – »Dennoch sind Gedichte für mich als Leserin wie auch als Schreibende nicht primär Ausdruck, sondern Akte des Zielens-auf-etwas, eine Bewegung ›hin zu‹, ein Durchlässigwerden auf oder für etwas.«

Aufeinander zukommen, ein Leben lang, aufeinander zulieben, so gut es geht. Auch: zu lieben versuchen, wenn kein Gefühl da ist. Wenn kein Gefühl vorgegeben ist, das die Beziehung definiert, und man es sich erfinden und er-leben muss. Darf. »Zulieben« wie sich zusprechen, sich selbst Mut und Form zusprechen.

Es hat mich vollkommen überrascht, dass ich ein relativ frühes Gedicht gefunden habe, das diese Überlegungen unterstützt. Es ist aber kein Zufall, dass ich es gefunden habe, denn Ulrike Draesner hat es programmatisch an den Anfang von »hell&hörig« gesetzt, ihren Band mit gesammelten Gedichten. Es heißt »kontaktlinsen«, erstveröffentlicht 2001 in dem Buch »für die nacht geheuerte zellen«. Ich lese es vor, nicht ganz einfach, der Sprünge und Abbruchkanten wegen:

kontaktlinsen

es war so: hell

die augen tränten ich stolperte

die bäuche überall reader’s digest

im wartezimmer schrillendes: optometrist und

augapfelhaut gelb geädert die tapete die wand

tappte, ich, durchs dunkel zwischen bad und bett

brannte, ich, ja doch, ›noch ungeküsst‹

sie vergaßen mir zu erklären, dass die dinger

verrutschen zwischen glaskörper und lid

tastend, tränend

mit fingern, weit aufriss, ich vorm spiegel

die linse dieses kleine grüne boot

mit all ihren bildern schon durch mein gehirn gleiten

sah –

pulte sie raus

setzte sie auf die fingerkuppe

und saugte die bilder von ihr

Ich erkenne hier: Die Linse, die Kontakt mit der Welt herstellen soll. Das Gedicht, das eine Kontakt-Anzeige ist, nach dem Kontakt. Die Kontaktlinse, die Voreinstellungen verdaulich macht, die mit fertigen Bildern geliefert wird und die einzusetzen ist, um ausgerichtet zu werden. Ein Gedicht aus der Augenarztpraxis, das von sexueller Erfahrung spricht, nicht gerade glücklich in Ton und Assoziation, von Empfängnisverhütung, die am Ende gelingt, denn die Bilder werden nicht wie erwünscht empfangen, sondern anders. Das Ich weist die Bilder zurück, indem es sie sich einverleibt. Es beweist Mut und bestimmt die Form. Es wurde in der ihm eigenen Existenz zurückgewiesen und reagiert, indem es umso stärker das Leben in Bildern ein-, ab- und aufsaugt. Gierig, ja, erst recht jetzt. Aber auch behutsam, wie sonst wäre umzugehen mit einer hauchdünnen Folie auf einer Fingerkuppe? Es bringt sich selbst in Kontakt mit sich und der Welt, ohne Linse dazwischen. Es findet seinen Weg.

Was mir hier auffiel war das Verb. Saugen. Es begegnet einem mehrfach durch die Gedichte und Jahrzehnte hindurch. Es ist nicht immer selbstbestimmt und so gemeint, dass ein Ich etwas aufnimmt. Es wird ihm auch Leben genommen, wenn Leben und Liebe abgesaugt werden. Das Saugen an sich, der Sog, ist ambivalent. Leben wollen und Leben loslassen. Sich nehmen und nehmen lassen müssen. Selbstermächtigend und überwältigend.

Wenn Wünsche und Bedürfnisse zurückgewiesen werden, brechen sie sich auf andere Weise irgendwo Bahn: als Sog, als saugen, als Sucht. Auch als Selbstsucht. Ein Überleben ohne Ort. Unter der Schrift, nicht in der Schrift wird es aufgenommen.

Ulrike Draesner schreibt über Lebensläufe und über Lebensfragen, um über Leben an sich nachzudenken, unter bestimmten historischen, politisch und sozial gewachsenen Bedingungen. Wo lässt es sich finden, dieses Leben, das ich meine, das gelöst werden muss aus vorgegebenen Formen um neue zu finden, um zu überleben als vollständig unabgeschlossener Mensch? Unter der Schrift.

Um dem Leben diesen Raum zu geben, in dem wir es finden, betrachten und fühlen können, also um dieses »unter der Schrift« zu ermöglichen, muss das »Drüber« erfunden und arrangiert werden: Figurenperspektiven, die wechseln und sich verschachteln und überblenden. Immer wieder neu ansetzende Zugriffe innerhalb eines Textes in Form von Schriftartwechseln beispielsweise, von Piktogrammen, wechselnder Figurenreden und theoretischen Überbauten, die metaphorische Innenbauten ermöglichen.

Ulrike Draesner zitiert dazu Hemingways Rat, einen Eisberg so aufzuschreiben, dass man ihn fühlt. Das Gewicht des Berges, seine brennende Kälte und das Eis, »das eine Form von Gedächtnis ist«, wie Ulrike Draesner schreibt. Und in ihren Bamberger Vorlesungen steht, ich zitiere:

»Flucht und Vertreibung« wurde das Wischtuch, das einsaugte, woran man sich im Detail nicht erinnern wollte. Mit den Wörtern des Erinnerns nahm das Tuch die Erfahrung des Einzelnen in sich auf. So machte es, was sowieso kaum sprechbar war, gänzlich unsprechbar. Es schützte auf diese Weise, baute einen Raum, in dem man sich treffen konnte, doch die Mitte dieses Raumes war leer, ein saugendes Loch.