3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heinen, Wiljo

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In Kurz- und Kürzestgeschichten läßt Walter Kaufmann uns an seiner bewegenden Lebensreise teilhaben. Ein nachhaltiges Lese-Erlebnis. 'In dieser meisterlichen Kurzprosa zeigt sich die Spannweite zwischen Region und Welt, zwischen Vertrautem und Fremden, zwischen kleinen Verhältnissen und exotischen Abenteuern, zwischen sozialer und künstlerisch-literarischer Erfahrung.' Aus der Laudatio zur Verleihung des Literaturpreises der Ruhr-Region im Jahre 1993

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 309

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

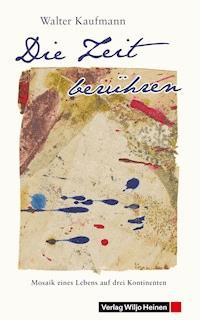

Walter Kaufmann

Die Zeit berühren

Mosaik eines Lebens auf drei Kontinenten

2013 • Verlag Wiljo Heinen, Berlin und Böklund

© Dieses elektronische Buch ist urheberrechtlich geschützt!

Autor und Verlag haben jedoch auf einen technischen Kopierschutz verzichtet, das heißt, dass – nach dem deutschen Urheberrecht – Ihr Recht auf Privatkopie(n) durch uns nicht eingeschränkt wird!

Selbstverständlich sollen Sie das Buch auf allen Geräten lesen können, die Ihnen gehören.

Als Privatkopie gelten Sicherungskopien und Kopien in geringer Stückzahl für gute Freunde und Bekannte.

Keine Privatkopie ist z.B. die Bereitstellung zum Download im Internet oder die sonstige »Einspeisung« ins Internet (z.B. in News), die dieses Buch »jedermann« zur Verfügung stellt.

Autor und Verlag achten Ihr faires Recht auf Privatkopie – bitte helfen Sie uns dabei, indem Sie das Urheberrecht von Autor und Verlag achten.

Nur dann sind wir in der Lage, unsere elektronischen Bücher zu kleinem Preis und ohne digitalen Kopierschutz anzubieten.

Wenn Sie noch Fragen haben, was denn »faire Kopien« sind, schreiben Sie einfach eine Mail an [email protected] .

Und nun wollen wir Sie nicht weiter beim Lesen stören…

Die Zeit berühren

Pfandleihe

New York 1964

Mir fehlte sie sofort, ich hätte meine Schreibmaschine auf keinen Fall in Berlin zurücklassen dürfen. Und noch in der Stunde meines Einzugs in das kleine New Yorker Hotel am Central Park machte ich mich auf die Suche nach Ersatz. Es war schon spät, schon dunkel, ein kalter Februarabend, und der kleine Mann in der Pfandleihe auf der 7. Avenue war gerade dabei, den Laden zu schließen. Ich klopfte an die Scheibe, er blickte auf und mußte die Dringlichkeit gespürt, ja Vertrauen in mich gefaßt haben, denn er ließ mich ein. Ja, Schreibmaschinen seien vorhanden, zum Verkauf, zum Verleih – woher ich denn käme, und ob ich ein Schreiber sei. Aus Übersee, antwortete ich ihm, und ja, ich lebte vom Schreiben.

»Wird man sich doch nicht trennen von der Schreibmaschine, wenn man muß davon leben«, sagte er.

Er sprach amerikanisch mit jiddischem Tonfall, und gleich war er mir nah. Näher noch als die Zeitungsverkäuferin im Hotel-Foyer, der Portier im Empfang, die Telefonistin, der schwarze Fahrstuhlführer, die alle ein paar anteilnehmende Worte parat gehabt hatten, ein Lächeln auch, das nicht mehr wollte als ein Gegenlächeln. Keine vier Stunden war ich in der Stadt, und schon fühlte ich mich angekommen, angenommen, hier, in der Pfandleihe von Samuel Cohen, sogar ein wenig geborgen.

»Es war ein Fehler«, gab ich zu.

»Wird man ihn müssen gutmachen, den Fehler«, sagte der Pfandleiher.

Er schien plötzlich Zeit zu haben. Sorgfältig schloß er die kleine Pforte wieder auf, die durch die Theke ins Innere des Ladens führte, dessen Regale gefüllt waren mit Hausrat, den die Besitzer für ein paar Dollars umgesetzt hatten – auch Schreibmaschinen.

»Werden alle haben ihre Geschichten«, sagte Samuel Cohen nachdenklich. »Arme Schreiber, verzweifelte Schreiber, Schreiber ohne Hoffnung – und Sie, Sie haben Hoffnung?«

Ich war siebenunddreißig damals, kein Anfänger mehr, aber meine Träume waren noch jung. Bald würde ich etwas schreiben, das ganz meins war und mir den Durchbruch brachte, den großen Erfolg.

»Muß man haben, Mr. Cohen«, sagte ich.

»Singer«, sagte er, »Malamud, Bellow, Miller und Mailer, und jetzt der junge Roth – alles Schreiber, alles Juden, und alle werden gehabt haben die Hoffnung. Ist schwer, aber Sie dürfen nicht verlieren die Hoffnung. Werde ich Ihnen lassen diese Maschine.«

Mir schien es wie ein Wunder, als er unter all den Maschinen die Schwester meiner zurückgelassenen herausgriff, eine Hermes Baby, grau und schadlos und gut in Pflege.

»Ein Dollar pro Tag – Sie werden das können zahlen ?«

»Werde ich und will ich«, sagte ich und legte dreißig Dollar auf die Theke.

»Sie haben ein Gesicht, ein gutes Ponem«, sagte er. »Werde ich Ihnen wünschen Glück und nicht verlangen Pfand.«

Er fragte nicht, wo genau ich wohnte, ließ sich keine Unterlagen zeigen, und obwohl dreißig Tage später die Arbeit an »Manhattan Sinfonie« noch nicht getan war, ging ich pünktlich zur Pfandleihe und legte ihm die Hermes Baby auf die Theke.

»Sind Sie geworden fertig?« frage er. Ich verneinte. »Was bringen Sie zurück die Maschine, wenn Sie sind nicht fertig?«

»Daß Sie nicht denken, Sie haben gemacht einen Fehler«, erklärte ich lächelnd.

Ihm schien mein Tonfall zu gefallen, denn er lächelte zurück.

Y. M. C. A.

Melbourne 1942

Gerade achtzehn war ich, als ich an jenem Tag mit nur den paar Pfund, die mir von meinem Obstpflückerlohn übrig geblieben waren, auf der Straße stand – ein Soldat von vierzehn Tagen, im Grunde nicht einmal das, denn ich hatte mich unmittelbar nach der Einmusterung von meiner Einheit abgesetzt. Helen hieß die Frau. Sie war schlank und schön, mit braunen Augen und rötlichem Haar, und – wie das Lied geht – ich hatte mich an sie verloren. Es traf mich hart, als sie mich am Tag der Heimkehr ihres Ehemannes verstieß. Nun war ich ohne Bleibe. Meine Einheit, so stellte es sich heraus, hatte den Standort gewechselt, war fort ins ferne Queensland, und dort, wo unsere Zelte gestanden hatten, war wieder ein Rennplatz und kein Unterkommen. Ich fuhr in die Stadt, es war Nacht inzwischen, und ließ mich im Strom der Menschen aus dem Bahnhof treiben – Soldaten überall, australische, amerikanische, und unter ihnen keiner, den ich etwas anging oder der gar fragte, Bruderherz, wo warst du? Glück im Unglück, daß auch die Militärpolizei mich übersah. Obdachlos unter Brücken schlafen, davon hatte ich gehört. Irgendwo, weit ab in Sandringham, stand ein Haus, das mir fortan verschlossen war. Es war Winter in Melbourne. Kalter Juniregen nieselte vom Himmel. Ziellos überquerte ich die Yarra Brücke hinterm Bahnhof, tauchte ein ins Dunkel der St. Kilda Road, das auch das Dunkel der Huren war, und daß ich mein Geld in der Tasche ließ, hatte nicht nur mit der Erinnerung an die Tage in jenem Haus zu tun. Ich dachte an Kommendes, an das was mir bevorstand, falls die Militärpolizei mich fing. Absent Without Leave. Wo unterschlüpfen, wo ein Bett finden für die Nacht? Bläulich im Regen blinkten die Leuchtbuchstaben über dem grauen Gebäude am Fluß. Mir war, als winkten sie, riefen mich. Y.M.C.A. Young Men's Christian Association. Ich war Soldat, keiner würde fragen, ob ich Christ sei. Warum auch? Die junge Frau im Empfang lächelte nur bedauernd. Die Amerikaner seien in der Stadt, sagte sie, und alle Zimmer belegt. Trotzdem ging ich nicht. Ich spürte, sie sann nach einem Ausweg. Durch die Scheibe der Glastür sah ich naß unterm Regen die Straße. Laternen spiegelten sich in der Nässe. Ich hörte die Frau sagen: »In der Bibliothek im vierten Stock steht ein Ledersofa.« Wir fuhren im Fahrstuhl, gingen den Gang entlang zu der Tür mit der Aufschrift. Leise klirrten die Schlüssel, als sie aufschloß, und klirrten leise, als sie die Tür von draußen versperrte. Es roch staubig drinnen, die Luft war abgestanden, aber im Lichtschein, der durch das Fenster fiel, sah ich längs der rechten Wand gegenüber den Regalen das Sofa. Ich zog die Stiefel aus, legte mich lang, die Hände unterm Kopf. Das Leder fühlte sich kalt an, blieb lange kalt, und es dauerte, bis ich einschlief – Helen, dachte ich. Sie fehlte mir.

Kinderheim

Bayern 1931

Schon grünten die Wiesen rings ums Haus, der Krokus blühte, doch stellenweise lag noch Schnee. Schien die Sonne, mußten wir mittags in Decken gehüllt auf Liegestühlen ruhen – was wir haßten. Denn zu den Regeln des Kinderheims gehörte absolutes Schweigen während dieser Zeit. So blickten wir stumm den Wolken nach, wie sie über die Bergspitzen trieben, machten zuweilen auch stürzende Lawinen aus und dachten an verschüttete Bergsteiger und Bernhardinerhunde, die lange suchten. Der Heimleiter war ein hagerer Mann mit wettergegerbter Haut und dunklen Augen, und wenn er mit knochiger Hand zuschlug, hinterließ das Striemen. Selbst erlebte ich das nicht, was mit meinen jungen Jahren zu tun haben mußte – denn folgsam war ich selten, und ich nahm übel. Ich nahm dem Heimleiter die zwei mittäglichen Schweigestunden übel und daß er meine von zu Hause hergeschickte Schokolade so mager einteilte, kaum ein Riegel fiel wöchentlich dabei ab. Das Aufstehen vor Morgengrauen nahm ich ihm übel und das Pflichtturnen in rauher Kälte und besonders und immer, daß das Tor im eisernen Zaun des Geländes verschlossen blieb und meinen Drang in die Weite bremste. Für mich war der Heimleiter eine Unperson. Auch begriff er mich nicht, stand mir selbst nach dem Vorfall in der Blockhütte nicht bei. In seinem Verständnis war nichts weiter geschehen, als daß ich für Versäumnisse beim Bettenbauen und Ordnunghalten eingesperrt worden war – tat das weh, war das schädlich? Mir war es die sträflichste aller Strafen – Freiheitsberaubung. Und als dann noch die Fensterklappen geschlossen wurden und ich im Dunkeln saß, hatte mich Panik ergriffen und Furcht. Mir war, als sei ich für alle Zeiten in die finsterste Finsternis verbannt. Und ich verabscheute den Heimleiter, als er das abtat und von einer Bagatelle von zehn Minuten redete. Was eine Bagatelle war, konnte ich mit meinen sieben Jahren nur erahnen, doch zehn Minuten wußte ich einzuordnen – mir war die Zeit endlos erschienen.

»Lüge«, schrie ich und stampfte mit dem Fuß. »Das tut mir keiner mehr an.«

»Was du nicht sagst!«

»Ja«, schrie ich, und meine Stimme überschlug sich. »Ich will nach Hause.«

Caulfield

Melbourne 1950

Der Name schien wie geschaffen für die schöne, braune Stute – Lady Pirouette. In der umzäunten Enklave, von wo aus die Jockeys die Pferde zum Start ritten, sah ich sie tänzeln, und ich, der ohne jeden Hang zum Glücksspiel war, spürte plötzlich die Lust, all mein Geld auf ihren Sieg zu setzen – Nummer Sieben, Lady Pirouette. Doch dann kriegte mich Frank Hardy zu fassen, mit dem ich zur Rennbahn gekommen war, er, der nun wirklich sein Leben lang ein Spieler gewesen, der Droge Rennsport süchtig verfallen, und der immer aufs Ganze ging. Er tat Lady Pirouette verächtlich ab – Sandwich Lad, ein schwarzer Hengst mit der Nummer Drei, sei der heiße Tip für den Healesville Handicap. Seitlich von Lady Pirouette bäumte sich gerade ein Pferd unter seinem Jockey auf, ging hoch und preschte dann auf der Trainingsbahn im jähen Galopp davon. »Das ist er«, rief Hardy, und obwohl mich der Anblick des fliehenden Pferdes beeindruckte, behielt ich auch weiterhin Lady Pirouette im Sinn. Ich sah sie vor mir, leichtfüßig und flink, mit wachem Blick, wachen Reaktionen, und daß ich dann doch mein Geld auf Sandwich Lad setzte, zeigte, wie sehr ich Sklave der Vorsicht und wie wenig ich Spieler war. Doch schon als ich Jim O'Leary, dem Buchmacher, das Geld gab, ich ihn den Schein zu all den anderen in die Ledertasche werfen sah, bereute ich. Mir war, als hätte ich Lady Pirouette verraten. Und als ich sehr bald nach dem Startschuß durch die Lautsprecher ihren Namen gellen hörte, immer wieder Lady Pirouette, fühlte ich mich bestraft. Von der Tribüne her, über die Köpfe der Menge, konnte ich weit draußen auf der Gegengeraden den Pulk der Pferde ausmachen, die Silhouetten der Jockeys auf gestreckten Pferderücken, doch nicht bis sie in die Zielgerade gebogen waren, erkannte ich, daß die braune Stute mit der Nummer Sieben das Feld führte und jetzt in rasantem Galopp dem Ziel zustrebte. Ich sah den Jockey über ihren Hals gebeugt die Peitsche brauchen, und mir war als flöge Lady Pirouette wie auf Schwingen dahin, und während hinter dem Pulk der schwarze Hengst Meter um Meter zurückfiel und abgeschlagen auf der Strecke blieb, ging Lady Pirouette mit drei Längen Vorsprung durchs Ziel.

Frank Hardy schwieg, als wir uns nach dem Rennen zusammenfanden. Verschlossenen Gesichts klaubte er eine Zigarette aus der Hemdtasche und strich blind ein Streichholz an. Die Flamme erlosch im Wind und, die kalte Zigarette zwischen den Lippen, fluchte er leise: »Black Satan!«

»Du sagst es«, bestätigte ich ihm, »und es war mir eine Lehre.«

»So«, sagte er. »Wie teuer war denn die?«

Ich wußte, in seinen Augen war der Verlust von fünf Pfund eine Lappalie, trotzdem bekannte ich mich dazu und stellte mit Erstaunen fest, daß er mich ernst nahm.

»Fünf Pfund – die könnte ich jetzt brauchen«, hörte ich ihn sagen.

Er sagte es bitter, fügte nichts weiter hinzu, und dann verließen wir den Rennplatz. Nie hatte ich ihn so schweigsam erlebt, und er blieb es, bis wir uns trennten. Als ich ihn am folgenden Tag besuchen wollte, fiel mir sofort das Schild auf, das über dem Gartenzaun seines Hauses angebracht war – EMERGENCY SALE, Zwangsverkauf. Der Grundstücksmakler, der die Tür öffnete, wollte mir über seinen Verbleib keine Auskunft geben.

Woolloomolloo

Sydney 1950

Maria war vor Kriegsbeginn aus Ungarn geflüchtet und auf abenteuerlichen Wegen nach Australien gelangt, und mir, dem um Jahre Jüngeren, schien es, als habe sie unendlich mehr Leben gelebt als ich. Es zeichnete sich in ihren Augen ab, ihrem Lächeln, ihren Bewegungen – die versprachen Erfahrung, das spürte ich. Wir begegneten uns in ihrem kleinen Laden am Hafen von Woolloomolloo, wo sie selbstgefertigte Broschen, Ohrringe und anderen Schmuck verkaufte, und daß sie für mich, den Kohlentrimmer eines Südseefrachters, vorzeitig den Laden schloß, nahm sich wie ein Wunder aus.

Zusammen gingen wir den Weg vom Hafen die Steinstufen hinauf nach Potts Point, und als sie die Tür ihrer kleinen Wohnung hinter uns zumachte, sie den Vorhang zuzog vor dem Fenster mit dem Blick zum Meer, war schon erfühlt, was wir uns geben und füreinander sein würden. Von ihrem langen, dunklen Haar ging ein betörender Duft aus, und später war mir, als schwebe dieser Duft im Raum. Er verlor sich nicht, und als sie sich am Morgen über mich beugte und ihr Haar seiden über mein Gesicht glitt, war es, als hätte sich der Duft in der Nacht gesammelt. Ich atmete ihn und begehrte sie. Noch ehe sich im Vorhang das erste Licht des Morgens zeigte, klang von unten im Hafen das Tuten einer Schiffssirene zu uns hoch – es mußte der Ruf der Fiona sein, meines Frachters, der planmäßig auslief – Mann von Bord. Ich durfte nicht fehlen. Maria blieb, wo sie lag, und in der Hast meines Aufbruchs fragte sie nicht nach einem Wiedersehen. Ich küßte sie und ging, und schrieb ihr von fernen Häfen – Maria Ronai, Schmuckladen am Kai von Woolloomolloo, Sydney. Ob meine Briefe sie erreichten? Mich erreichte keine Zeile von ihr. Und spürte ich auch, so lange ich es trug, das Kettchen, das sie mir zum Abschied zusteckte, fremd auf meiner Haut – der Duft ihres Haares blieb mir.

St. Vincent Place

Melbourne 1949

Es ließ sich gut an – Bill Harvey, dem ich die Wohnung vermittelt hatte, zeigte sich erkenntlich, indem er einmal die Woche mit seinem kleinen Ford zum Markt fuhr und auch sonst den Großteil aller Besorgungen machte, und Henry Higgins, der zu meiner Überraschung mit eingezogen war – was wußte ich damals von Männern, die anders waren –, kochte für uns in der Gemeinschaftsküche und hielt das Haus sauber. Von dem Tag an, als er seufzend klagte, Frauenarbeit sei nie getan, nannte ich ihn für mich Henriette. Wir tangierten uns nicht. Die Wohnung der beiden lag zum Hinterhof und meine zum Platz mit den rund ums Jahr blühenden St. Vincent Gardens. Das Haus war alt, aber gut in Schuß, weiträumig, mit großen Fenstern, war renoviert ehe wir einzogen, und außen und innen weiß. Oben, in der Wohnung mit der Veranda, lebte der Hauswirt mit seiner Mutter, und anzurechnen war ihm, daß er keinen Anstoß an Bill und Henry nahm. Er akzeptierte sie und wie sie waren und honorierte Henrys Mühen, indem er den beiden die Miete herabsetzte. Nichts also störte den Lauf der Dinge, bis ich Bill eine Wochenendarbeit anbot – von montags bis freitags war er Buchhalter einer Sportwarenfirma, nun fuhr er mich samstags und sonntags in seinem Auto von Kirche zu Kirche, wo ich für Elite-Fotos mit einer Leica Hochzeitsbilder machte. Henry vermißte Bill und war eifersüchtig, ließ gleich das Kochen und vernachlässigte das Haus. Bald mußte der Hauswirt die Arbeit tun, und natürlich erhöhte er die Miete wieder. Henry bemerkte das schadenfroh; auch sonst hatte er sich verändert – er war hämisch geworden, spitz, und weil niemand mehr kochte, magerte er ab. Bill aß in Restaurants und fehlte jetzt nicht nur an den Wochenenden, ich selbst, der in der Stadtbibliothek an einem Buch schrieb, ging während der Woche für billiges Geld in der Kochschule essen, und an den Wochenenden zu Chung Wah, dem Chinesen. Meine Wohnung am St. Vincent Place war zu einer Schlafstätte reduziert, und fortan sah ich Henry so gut wie nie. Der Augenblick, als ich ihn in der Dämmerung auf den Stufen der Stadtbibliothek sitzen sah, blieb mir haften. Henry weinte. Er saß dort, zusammengekauert, und weinte. Natürlich ließ ich mich aufhalten, natürlich fragte ich ihn nach seinem Kummer – aber er antwortete nicht gleich. »Was zahlen Sie Bill, daß er Sie an den Wochenenden zu den Kirchen fährt?« fragte er schließlich. Ich sagte es ihm. Er putzte sich die Nase, wischte sich mit dem Handrücken die Augen und nahm dann aus seiner Brieftasche eine Fünfpfundnote. »Nehmen Sie das, ich bitte Sie, und mieten Sie sich jemand anders – und jeden Freitag komme ich mit dem Geld.«

Das schlug ich aus, suchte mir aber einen neuen Fahrer. Bald glänzte das Haus am St. Vincent Place wieder von innen, wie zuvor aßen wir zu dritt in der Gemeinschaftsküche, doch erst als sich meine Freundin bei uns einlud und wir zu viert aßen, war Henry ganz der alte. Er sang beim Servieren, warf uns allen freundliche Blicke zu und wirkte gelöst wie in den Tagen, als er mit Bill Harvey eingezogen war.

Albury

Australien 1943

Plötzlich, wie seltsam, trug mir der Wind die Klänge erhabener Musik zu. Zwischen sanften braunen Hügeln und über Steppengras, wo Känguruhs weideten, war ich an jenem Sommertag in Alburys Hinterland zu den Ufern des Murray gelangt, und dort, im Schatten der Trauerweiden, erkannte ich, was ich hörte – Beethovens Eroica. Ich ging den Klängen nach, sie führten mich zu einem Pfad, der vom Fluß durch Unterholz in eine Lichtung mündete. Da sah ich ihn mit dem Rücken gegen den Stamm eines Eukalyptusbaumes vor einem schlichten Holzhaus sitzen, neben sich eines jener alten Grammophone mit Trichter und Handkurbel, ein »Die-Stimme-seines-Herrn«-Grammophon – selbst der kleine Hund fehlte nicht. Nur daß dieser Hund nicht wie der auf dem Firmenzeichen war, sondern ein Spitz. Der junge Mann war blaß für einen Australier vom Lande, mit schmalen Schultern, langarmig und langbeinig, und wie er da saß, wirkte er kränklich, überaus sensibel, verletzlich auch – Augen voller Sanftheit, ein zu weicher Mund und Haar so seidig, jeder Windhauch bewegte es. Er sprach mit sanfter Stimme. Was er zur Begrüßung sagte, hat sich mir eingeprägt, auch, wie er es sagte. Sein Name sei Colin Cartwright, und es bedeutete ihm viel, daß ich kannte, was er da auf dem Grammophon spielte. Noch mehr bedeutete es ihm, daß ich aus dem Land der Geburt jenes großen Tonmeisters stammte, dazu noch im Rheinland nicht weit von Bonn aufgewachsen war. Von Hitlerdeutschland schien er nur begrenzte Vorstellungen zu haben – man hatte dort zum Krieg gerüstet und nun war er ausgebrochen. Von den Verfolgungen, die dem Krieg vorangegangen waren, konnte wenig zu ihm gedrungen sein. War nicht auch Menuhin Jude und Bruno Walter, und musizierten sie nicht noch in Deutschland? Nicht mehr, schon lange nicht – er nahm das zur Kenntnis und es stimmte ihn bedenklich. Als ich erfuhr, daß er zuweilen an der Lokalzeitung als Korrektor aushalf, wunderte ich mich über seine Weltfremdheit. Begriff er denn nicht, was er da korrigierte? Doch schon, versicherte er, aber vom Weltgeschehen sei da nicht viel zu finden und es verlange ihn auch nicht danach. Was er erführe, genüge ihm und ich, der an dem Schicksal meiner Eltern litt, an den Nachrichten von Verschleppung und Mord, und jeder Kunde vom Verlauf des Krieges nachging, brachte dafür wenig Verständnis auf. Gleichzeitig aber erweckte seine Hingabe an deutsche Musik Sehnsucht in mir, Vorstellungen von einem Deutschland, das ich nie gekannt hatte. Es tat mir gut, wie er die Namen Bach, Beethoven, Brahms sprach, und später, als ich erfuhr, daß er unheilbar krank sei, verstand ich sehr wohl, warum er Einsichten über den Ort des Schreckens, der Deutschland in jenen Jahren war, nicht in sich aufkommen ließ. Bach, Beethoven, Brahms – seit jener Begegnung traf ich niemand mehr, dem jene Musik ein solcher Born von Hoffnung war. Denke ich an Colin Cartwright, höre ich, wie damals an den Ufern des Murray, Beethovens Eroica und folge im Geiste dem Pfad, der mich zu ihm führte.

Warren Street

New York 1961

Ich hatte es wissen wollen, und so war ich an jenem Morgen noch vor Tagesanbruch zur Warren Street aufgebrochen. Ich kam zu spät. Vor mir hatten sich schon viele auf den Weg gemacht, Schwarze zumeist, waren die ausgehöhlten Steinstufen hinauf durch den Eingang gelangt, und sie alle belagerten jetzt das triste, mehrstöckige Haus, streunten durch die Korridore, die dunkel gefliest und schlecht beleuchtet waren, hockten auf Bänken unter den Tafeln mit Stellenangeboten und warteten. Über allen lastete das Schweigen, die Männer blickten einander kaum an – und wenn irgendwer von mir Notiz nahm, dann mißtrauisch. Was will der hier, wo kommt der her? Eine Stunde später wußte ich, was ich geahnt hatte – als Weißer galt ich mehr. Ich hätte nur zu lügen, hätte dem Arbeitsvermittler, der mich, Zigarre zwischen den Lippen, mit einem Kopfnicken herbeiwinkte, nur zu bestätigen brauchen, daß ich als Tellerwäscher erfahren sei, und ich wäre dem Schwarzen, der sich dazugedrängt hatte, auf jeden Fall vorgezogen worden.

Als ich, vorbei an den Polizisten, wieder auf die Straße trat, hatte es zu schneien begonnen. Schneidender Wind wirbelte mir den Schnee ins Gesicht, und obwohl es nun hell war, machte ich nur verschwommen die sich nähernden Gestalten in dem weißen Wirbel aus – bald würden auch sie, wie zuvor die anderen, mit suchendem Blick die Stellenangebote prüfen und dann in stumpfer Ergebenheit gegen die Wände der Korridore gelehnt oder auf den Bänken warten. Tellerwäscher, Fabrikhilfsarbeiter, Packer …

Als ich wenige Tage später in frostiger Nacht in dem zerlumpten Obdachlosen, der auf dem Rost vor dem Warenhaus in der aufsteigenden Warmluft lag, den Mann erkannte, der den mir angebotenen Posten ergattert hatte, fragte ich ihn, wie es kam, daß er schon wieder auf der Straße gelandet war. Er spuckte aus, als ich ihn ansprach, und verscheuchte mich.

Dandenongs

Melbourne 1949

Ich ertrug sie nicht. Keine Woche ertrug ich die Einsamkeit jenseits der Stadt in den Hügeln. Meine Gedanken zogen Kreise, und ich sah mich in einen Strudel von Ansätzen gerissen – schreibe ich dies so, jenes anders? Formulierungen kamen und gingen, bis nichts mehr ging und meine Abgeschiedenheit wie eine Strafe auf mich wirkte. Bald würde ich dem Ort den Rücken kehren, wo mir das Lachen der Kukaburras in den Zweigen der Bäume wie irre Laute klang und mich die Schwärme bunter Sittiche erschreckten, wenn sie plötzlich mit rauschendem Gefieder in den wolkenlosen Himmel stiegen. Nachts, wenn der Mond schien, die Vögel und alle Tiere schwiegen und nur die Grillen tausend und abertausendfach zirpten, empfand ich die Einsamkeit stärker als am Tag. Ich floh. Zur Stadt zurückgekehrt, unter dem Gewölbe der großen Bibliothek, wo ringsum an den grünen Tischen im Lichtschein der Lampen die Leute Bücher lasen, hoffte ich auf eine Wende. Aber noch immer brachte ich nur Ansätze zustande, füllte meine Kladde mit Versuchen, bis ich erkennen mußte, daß was ich schreiben wollte noch unklar war. Aber ich harrte aus, kehrte täglich zur Bibliothek zurück und mied die Außenwelt, mied den Hafen, wo vier Schauerleute aus der Gang, zu der ich gehörte, meinen Teil der Arbeit taten, damit ich frei sei für das Schreiben. Sie waren es, Tim O'Leary, Jim Warren, Harry Mclntosh und Larry Jenkins, die eine ausrangierte Straßenbahn gefunden und erstanden, sie entrostet, mit einer dem Busch angepaßten Tarnfarbe gestrichen und innen so umgebaut hatten, daß man dort an einem Stehpult schreiben, auf einer Liege schlafen und rund um einen Tisch auf Bänken sitzen konnte. Regale für Konserven und Getränke hatten sie eingebaut, einen Holzkohlenherd und zwei Wassertanks, deren Inhalt bei sparsamer Nutzung drei Wochen reichen würde. Und als das getan war und sie die Straßenbahn hinter einem Trekker vom Hafen quer durch die Stadt über kurvenreiche Straßen hoch in die Dandenongs geschleppt und auf einem Plateau mit weiter Sicht aufgebaut hatten, erklärten sie, dies sei nur in zweiter Linie ihre Wochenendbleibe, vorrangig gehöre sie mir. Drei Wochen lang sollte ich fürs erste hier bleiben und dann, in Abständen, immer wieder drei, bis das Buch, an das sie glaubten, geschrieben wäre. Ich aber hatte nicht durchgehalten und würde sie, um das nicht eingestehen zu müssen, weitere zehn Tage zu meiden haben – und das, unter den Umständen, schien mir eine lange Zeit.

Hafen

Rio de Janeiro 1962

Es gab Huren die Menge am Hafen, Frauen aller Hautfarben, und nicht wenige dabei, die Blickfänge waren – seidene Kleider, bunt und eng, daß Busen und Schenkel sich abhoben, Schmuck im Haar, Münder und Augen kraß geschminkt. Eingeprägt aber hat sich mir von allen die Unansehnlichste, ein Mulattenmädchen knabenhaft in Jeans, knabenhaft die Gestalt, schwach nur hoben sich die Brustwarzen im schwarzen Turnhemd ab. Sie bewegte sich linkisch, es war, als wüßte sie nicht wohin mit den Armen, die lang waren, und wenn sie da unten am Pier gegen einen Pfosten lehnte, rauchend, fast immer rauchend, hätte man sie für einen Halbwüchsigen halten können, einen Jungen von sechzehn, siebzehn Jahren. Über dem kurzen krausen Haar trug sie die Wollmütze eines Matrosen, der Hans hieß, so hörten wir, und daß er vor Tagen schon fort war, nach Hamburg auf der Santa Isabel. So stand sie also allabendlich an dem Pfosten und wartete, daß einer von unserem Schiff sie nahm. Doch keiner hörte auch nur mehr als flüchtig hin, wenn sie leise mit ihrer dunklen Stimme rief: »Komm, Seemann, komm!« Die Worte mochte ihr dieser Hans beigebracht haben, oder einer wie er, und sie kannte auch andere – ob sie wußte, wie obszön die waren? Sie rief sie, aber es verfing nicht. Die Männer ließen sie stehen, und manchmal nur, wenn sie bittend die Geste des Rauchens machte, steckte ihr einer von uns Zigaretten zu, hin und wieder auch etwas Eßbares, ein Stück Käse, ein Stück Wurst, Brot. Doch mit aufs Schiff brachte sie keiner in der langen Hafenliegezeit – am Ende auch Davidoff nicht, unser Eisbär, der Kühlmaschinist. Wohin er mit ihr verschwand in jener Nacht, behielt er für sich – irgendwohin. Es war nach Mitternacht, als wir alle an Bord gingen, nach einer heißen Tanznacht in der Florida Bar am Hafen, heiß auch für Davidoff, und anzunehmen war, daß es ihm reichte, wie es uns allen reichte, so kurz vor dem Auslaufen nach Europa. Wir sahen das Mulattenmädchen an ihrem Stammplatz stehen und uns mit einer Zigarettenschachtel zuwinken, als böte sie davon an. Nur Davidoff merkte auf, löste sich von uns und ging zu ihr hin. Sie klopfte zwei Zigaretten auf der Schachtel fest, gab Davidoff eine, und dann standen sie beide da und rauchten. Wir zogen weiter, kletterten das Fallreep hoch, und wer von uns, zum Pier hinunterblickend, Davidoff und das Mädchen im Dunkel untertauchen sah, wird sich gefragt haben, ob er es schaffen würde, vor dem Auslaufen wieder an Bord zu sein. Er schaffte es. Er kam barfuß das Fallreep hoch, nur in Jeans und ohne Hemd – und lachte. Wir blickten uns an und sagten nichts. Als das Schiff sich löste vom Pier, langsam im Schlepptau Fahrt machte, sahen wir das Mulattenmädchen unten am Pfosten stehen – im ersten grauen Licht des Morgens stand sie da und winkte uns nach. Wir winkten zurück. Besonders Davidoff.

Badeanstalt

Duisburg 1929

Langzeitgedächtnis – sechzig Jahre zurück, und ich hänge an der Angel im Becken der Badeanstalt, fünf Jahre alt und furchtsam, mir tönt es in den Ohren, Widerhall von den Fliesen, »Eins, zwei – drei”, aber ich enttäusche den Bademeister, strample wie ein junger Hund und schlucke Chlorwasser. Mir ist übel von dem Wasser und ich will ins Trockene, soll aber weiter mit dem Gurt um den Bauch gehorchen. »Eins, zweieiei, drei!« Ich kann den Mann nur hören, nicht sehen, das aber reicht – ich sehe ihn mit den Ohren. Die Brüllstimme ist mächtig, und Herr Nowak hat einen mächtigen Brustkorb, Kraftarme, seine starken Beine und sein Hintern sitzen prall in der weißen Hose. Zehn Minuten an der Angel dehnen sich für mich zu zehn mal zehn Minuten aus, und noch schrecklicher ist mir der Gedanke, daß ich es gleich, sehr gleich ohne die Angel wagen muß. »Eins, zwei …« Kopf hoch, das Kreuz durchdrücken, und bei »drei!« Arme und Beine strecken. Das Wasser trägt, ich fühle, daß es trägt. Oder ist es der Gurt, immer nur der Gurt? »So, und jetzt an den Beckenrand«, höre ich den Mann, »festklammern am Beckenrand«, und klick! Ab ist der Gurt von der Angel, und ich hänge frei am Rand, und was, wenn ich loslasse! Die Arme schmerzen schnell, aber ich halte fest, und wieder strample ich wie ein junger Hund, und was Herr Nowak da brüllt, dringt nicht in mich, und dann passiert es – ich gleite ab! Strampelnd gleite ich ab, und unter Wasser jetzt ist mir, als fülle sich mein Kopf mit Wasser, ich komme nicht mehr hoch und statt mit Luft füllen sich Nase und Schlund mit diesem ekligen Wasser, und panikartig spüre ich ein AUS, ich sinke und sterbe und gebe mich auf, auch noch als ein Ruck im Gurt das Sinken anhält und ich hochgehievt werde aus dem Wasser, das mir aus Mund und Nase rinnt.

Dunkelkammer

Melbourne 1948

Vierundzwanzig war ich, young man about town, Hochzeitsfotograf, der Samstag für Samstag kreuz und quer die Stadt bereiste – Toorak, Malvern, Richmond, Collingwood, Fitzroy, wohin immer mich neuerdings der Chef in dem eigens dafür gemieteten Taxi schickte. Auf den Fahrten begleitete mich damals eine junge Frau, Irene McKenzie, die wochentags in einer Radiofabrik am Fließband arbeitete, Samstags aber frei und niemanden verpflichtet war. Verhalten, schweigsam saß sie im Taxi und sah den Hochzeiten zu, sah zu, wie ich die Jungvermählten unterm Konfettiregen ablichtete, strahlende Paare auf den Stufen der Kirchen, und selten sagte sie mehr dazu als »schön, zu schön!« So verstrichen für sie jene Nachmittage, von Kirche zu Kirche, Hochzeit zu Hochzeit, und da sie stets pünktlich um dreizehn Uhr im Flur vor der Dunkelkammer zur Stelle war, mußten ihr die Ausflüge zu einem Bedürfnis geworden sein. Andeutungen, die sie schon bald nach unserer Begegnung über ein Krebsleiden und dessen Folgen gemacht hatte, ließen in mir nie mehr als freundschaftliche Gefühle aufkommen. Dabei war sie eine schöne Frau. Braune Augen belebten ihr blasses Gesicht, das von dichtem dunklem Haar umrahmt war, ihr Mund und ihre Stirn waren wohlgeformt, nur ihr Ausdruck blieb freudlos, selbst wenn sie lächelte. Harsche oder gar gehässige Worte über andere kamen ihr nicht über die Lippen, immer suchte sie in ihren Mitmenschen nur Gutes. Auf Freundlichkeiten aber, Anerkennendes über ihr Aussehen, reagierte sie bitter. »Laß es gut sein«, wehrte sie dann ab, »wer will mich schon. Welcher Mann will eine solche Frau.«

Sie litt, das war deutlich, – wie auch nicht, nach einer so schweren Operation, die sie körperlich entstellt hatte, und ich, der davon wußte, hatte es mir gleich angewöhnt, nie schöne Worte zu machen. Dafür war sie mir dankbar und unsere Ausflüge blieben ungetrübt.

Allmählich weitete sie diese Ausflüge aus, trennte sie sich auch nach den Hochzeiten nicht von mir, sondern wartete auf einem Stuhl in der Dunkelkammer, bis meine Arbeit dort getan war. Im rötlichen Schein der Lampe, schwach umrissen nur und kaum zu sehen, überwand sie ihre Hemmungen, war sie gesprächiger, klang ihre Stimme heller und froher. An jenem Spätnachmittag aber schwieg sie beharrlich, sagte kein Wort, bis ich schon glaubte, sie gekränkt zu haben. Spannung lag im Raum. Plötzlich war mir, als spürte ich ihre Nähe. Lautlos war sie mit ihrem Stuhl an meinen Arbeitstisch gerückt, saß nun neben mir im Dunkel – und berührte mich. Verstört ließ ich den Film, der mir um den Hals hing, zu Boden gleiten und, mehr aus Mitleid als anderen Gefühlen, zog ich sie zu mir herüber, gab sie aber sogleich wieder frei. Ein Zittern ging durch ihren Körper, das spürte ich noch, und dann begrub sie ihr Gesicht in den Händen.

»Wie konnte ich glauben, du würdest es auch nur einen Augenblick vergessen«, hörte ich sie sagen.

»Was vergessen?«

»Als ob du das nicht wüßtest«, flüsterte sie heftig, und sagte nichts weiter, bis wir die Dunkelkammer verließen und auseinander gingen. Am folgenden Samstag fehlte sie. In der Dunkelkammertür aber steckte ein Zettel: »Leb wohl auch weiter – Irene McKenzie.«

Telefonzelle

San Francisco 1972

Wir waren uns auf der Cable Car begegnet, jenem Museumsstück einer Straßenbahn mit Trittbrettern und offenen Abteilen, die gemächlich von den Höhen der Stadt in die Tiefe gleitet und dabei Schaulustigen eine prächtige, ständig wechselnde Sicht auf Straßen, Häuser, die Bucht und das Meer bietet. Ich aber sah nur sie – jung, blond und von jener natürlichen Frische, die einen an Sonne, Wind und Wellen denken läßt und an gemeinsame Stunden am Strand. Ich sprach sie an, und wohl auch, weil ich fremd war und von weither kam, hörte sie geduldig hin. Ein wenig spöttisch wurde sie erst, als ich ihr sagte, was mich in diese Stadt geführt und worüber ich zu berichten hatte.

»Und da fällt Ihnen nichts besseres ein, als wie die Touristen Cable Car zu fahren !«

»Weil ich Sie suchte«, sagte ich ihr. »Dazu kommt, ich wohne im Chinesenviertel, und da fahren wir ja hin.«

»Sie, nicht ich«, erwiderte sie schnell. »Ich hab anderswo zu tun.«

»Was wohl?«

»So fragt man Leute aus.«

Die Straßenbahn hatte angehalten. Leicht berührte sie meinen Arm und sprang übers Trittbrett auf die Straße.

»So long, stranger.«

»Werden wir uns wiedersehen?«

Sie stutzte einen Augenblick, wies dann lachend die Straße hinunter auf eine Telefonzelle mit chinesischem Dach.

»Um sieben rufe ich Sie dort an.«

Da lachte auch ich – ein Scherz das, eine lockere kalifornische Absage. Wo in der Welt telefonierte man auf diese Weise miteinander! Und doch, im Chinesenviertel angelangt, besah ich mir die Telefonzelle von innen und fand tatsächlich auf der Wählscheibe eine Nummer. Skeptisch noch immer, vergaß ich sie alsbald. Die junge Frau aber mit den lachenden Augen ging mir nicht aus dem Sinn und als der Abend kam, stand ich zur verabredeten Zeit vor der Telefonzelle. Irgendwo schlug eine Uhr sieben Mal.

Nichts rührte sich. Ich wartete. In fünf Minuten, das versprach ich mir, würde ich es aufgeben.

Ein greiser Chinese, gebückt und runzlig, schlurfte auf mich zu. »You wait for call?« fragte er schrill.

»No«, versicherte ich ihm in dem Augenblick, als es läutete – wahrhaftig, in der Zelle läutete es. Ich riß die Tür auf, den Hörer von der Gabel.

»Hallo stranger«, hörte ich sie rufen, und sicher klang meine Antwort weniger selbstsicher als erleichtert. »Stranger no more«.

Gefängniszelle

San Quentin 1973

Hinter Gittern nun schon das zwölfte Jahr, grauhaarig und alt vor seiner Zeit, ein Greis von fünfzig, hatte er jedesmal, wenn ihm wegen guter Führung und Bestarbeit in der Tischlerei vorzeitige Entlassung versprochen worden war, gegen irgendwelche Regeln verstoßen, um die Haftzeit zu verlängern. Er wollte seine achtzehn Jahre bis zum letzten Tag absitzen, denn er fühlte sich schuldig.

»Reden Sie mit ihm, er wird es Ihnen beichten«, hatte mir der Gefängnisdirektor versichert. »Darauf wartet er bloß.«

So redeten wir also miteinander, Julio Martinez und ich, und ist mir auch der Ablauf des Geständnisses nicht mehr deutlich, so doch der Tonfall – er sprach gedämpft mit starkem mexikanischem Akzent, und er schaffte es, daß ich mir vorstellte, wie er in jener Nacht nach Hause gekommen war, müde von der Plackerei auf dem Feld und der Arbeit an dem Schuppen, den der Boß unter Flutlicht hatte bauen lassen. Lang nach Mitternacht war es, und die Frau fehlte. Das Haus, eine Holzbaracke am Dorfrand, war verwaist. Er suchte sie, rief nach ihr, und dann streckte er sich auf der Pritsche aus und wartete. Wo mochte sie sein? Nie zuvor war sie ohne seine Billigung weg gewesen, immer hatte sie bereit gestanden mit einem Bottich heißen Wassers, daß er sich wusch, und mit warmem Essen auf dem Herd. Eine Stunde verstrich und eine weitere. Maria blieb verschollen. Es nutzte nichts, daß er über die Arbeit nachdachte, die morgen anlag und wie er die Männer dazu bringen konnte, gegen die Doppelschichten anzugehen, die ihnen aufgezwungen waren, die Hungerlöhne, die Ausbeutung. Wer würde mithalten, wenn er zum Streik aufrief, wer sie unterstützen, falls es dazu kam. Es nutzte nichts, daß er dem nachgrübelte. Wo war Maria? Die Knochen schmerzten ihn, das Kreuz, und mehr als nur die Stiefel von den Füßen ziehen, brachte er nicht zustande. Er war geschafft. Schlaflos