10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Atlantik

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

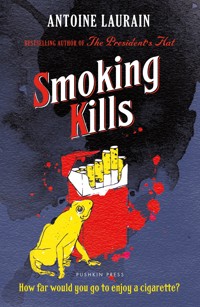

Wie weit würde ein Raucher gehen, um eine Zigarette genießen zu können? Für Fabrice Valantine, erfolgreicher Headhunter, ist die Antwort klar: weit, sehr weit. Als in seinem Unternehmen ein Rauchverbot in Kraft tritt, lässt er sich von seiner Frau überreden, einen Hypnotiseur aufzusuchen, der ihn von seinem Laster heilen soll. Die Behandlung ist ein voller Erfolg: Fabrice vergeht jede Lust am Rauchen. Doch als Fabrice die versprochene Beförderung nicht erhält, wird er rückfällig. Zu seinem großen Entsetzen bleibt jede Wirkung aus: Die Zigarette schmeckt nicht mehr. Fabrice ist verzweifelt – bis er durch einen Zufall entdeckt, dass die Lust am Rauchen zurückkehrt, wenn er einen Menschen umgebracht hat …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Antoine Laurain

Die Zigarette danach

Roman

Aus dem Französischen von Sina de Malafosse

Atlantik

Für meine Eltern

Ich war so glücklich in meinem Kinderzimmer mit meinen Spielsachen. Seit ich ein Mann bin, werde ich von Jahr zu Jahr glücklicher. Aber diese Schuljahre dazwischen ...

Sir Winston Churchill

Raucher von Havannas und Premierminister

Wenn ich mit einem leichten Schwindelgefühl auf mein bisheriges Leben zurückblicke, würde ich sagen, dass ich vor den Ereignissen, die es auf den Kopf gestellt haben, ein unauffälliger, ja beinahe durchschnittlicher Mann war. Ich hatte Frau und Tochter, einen Beruf, in dem ich erfolgreich war und geschätzt wurde, und ein Führungszeugnis, das so blütenrein war wie ein Blatt Zeichenpapier aus dem Künstlerbedarf. Und wenig später wollte man mich von meinem Posten verdrängen, meine Frau verließ mich, und ich hatte vier Morde begangen. Wenn ich diese ungewöhnliche Entwicklung möglichst verständlich zusammenfassen wollte, würde ich das Ganze als eine »Zigarettengeschichte« bezeichnen.

Das Nichtraucherschutzgesetz trat 2007 in Kraft. Es trieb die Raucher aus den Büros und in die Innenhöfe, wo sie ebenfalls nicht lange geduldet wurden. Die Putzleute, oder Facility Manager, verkündeten bald, dass die von den Kippen verursachte zusätzliche Arbeit ohne eine deutlich höhere Entlohnung ihrer Leistung nicht mehr zu bewältigen sei. Die Unternehmen ignorierten die Forderungen und scheuchten die Raucher stattdessen auf den Bürgersteig.

»Rauchverbot setzt alle auf die Straße.« Diesen reißerischen Satz hatte ich meinem Anwalt vorgeschlagen, in Anspielung auf das Loi Marthe Richard vom April 1946, ein Gesetz, das die Schließung aller Freudenhäuser verordnete. Alle Luxusbordelle, in denen jahrzehntelang die Champagnerkorken geknallt hatten, mussten dichtmachen. Die Bordellbesitzer und Puffmütter bekamen nervöse Depressionen, unter denen bis dahin nur bourgeoise Müßiggängerinnen und ihre überarbeiteten Gatten gelitten hatten. Die Bordsteinschwalben fanden sich paradoxerweise auf der Straße wieder, wo sie auf eigene Rechnung arbeiteten, bis ein unerbittlicher und nicht selten gewalttätiger Zuhälter sie aufgabelte.

Alle lasterhaften Freuden – Strapse, Champagner, Rauchschwaden, Zigarren, Sargnägel und blondes Gift – landeten auf dem Asphalt neben den Abfalleimern, und der Staat spielte Müllabfuhr. Die Albträume von Science-Fiction-Autoren sind die Träume der Regierenden: eine Welt, in der keiner raucht, keiner trinkt, in der alle Männer dynamische Führungskräfte mit blendend weißen Zähnen sind und alle Frauen immerzu lächeln, einen erfüllenden Beruf ausüben und Mutter von 2,5 Kindern sind. Die moralische Gesetzgebung zu Gunsten des Allgemeinwohls baut Stein für Stein eine triste, uniforme, aseptische Welt auf.

Meinen Anwalt konnte ich mit meinem Vortrag nicht überzeugen, noch weniger mit dem Einfall, dass er ihn so übernehmen solle. Natürlich hatte er die Absicht, meine Nikotinabhängigkeit zu erwähnen, aber ohne, so seine Worte, »auf diesem Punkt herumzureiten«. Ich säße ja schließlich nicht vor ihm, weil ich einfach an einem öffentlichen Ort geraucht hatte, es sei »doch ein wenig ernster, Monsieur Valantine«.

Es gibt verschiedene Wege, eine kriminelle Laufbahn einzuschlagen. Erstens: man folgt einer Art innerer Berufung. Serienmörder sind ein gutes Beispiel dafür. Von Kindesbeinen an nehmen sie sich als anders wahr, empfinden eine tiefe Abneigung gegen die Welt um sie herum und hegen eine mehr als fragwürdige Bereitschaft, diese nach persönlichem Gutdünken zu formen. Psychopathen, Schizophrene, Paranoiker – an medizinischen Fachbegriffen für Personen, die ihre Mitmenschen effekthascherisch und auf grausame Weise umbringen, fehlt es nicht. Da sie bei ihren Verbrechen jedoch stets dem gleichen Schema folgen, werden sie schnell identifizierbar und enden meistens hinter Gittern, wo Psychiater und seit kurzem Romanschriftsteller ihre Freude an ihnen haben.

Vor allem gilt es, den Gelegenheitsmörder vom Profikiller zu unterscheiden. Der Gelegenheitsmörder kann zum Beispiel ein unglücklicher betrogener Ehemann sein, der, nachdem er sich seines Unglücks bewusst geworden ist, nach seinem Jagdgewehr oder Hummermesser greift. Wenn er seine kriminelle Karriere nach diesem Vorfall sogleich beendet, behält er die Bezeichnung »Gelegenheitsmörder«. Der Profikiller macht dagegen immer weiter. Die Zahl der Untaten und das Vorstrafenregister sind für die Einstufung in diesem Fall maßgeblich. Auch ein Kleinkrimineller greift mitunter zur Waffe und tötet zwei oder drei Polizisten, wenn er sich von ihnen bedroht fühlt. Kein Raubtier, sondern nur ein Schädling, den es nicht nach Blut dürstet, sondern nach Geld. Das sei gesagt: Taschen mit Geldscheinen an sich zu nehmen, die einem nicht gehören, führt am Bankschalter oft zu ärgerlichen Missverständnissen.

Wo soll ich mich bei diesen Beispielen selbst einordnen? In meinem Leben kam alles vor. Von der spontanen Fehlreaktion bis zum vorsätzlichen Verbrechen.

Wenn man eine Laufbahn als Raucher einschlägt, begeht man im Normalfall nur Selbstmord. Die Umstände haben dazu geführt, dass ich der Mörder anderer geworden bin. Man darf darin keine Auswirkung des Passivrauchens sehen, denn was das Morden angeht, war ich aktiv. Sehr aktiv.

Die Verkettung der Umstände, durch die ich nach dem elften Gebot – »Du sollst nicht rauchen« – schließlich gegen das sechste verstieß – »Du sollst nicht töten« –, begann im Winter, der grauen und weißen, asch- und rauchfarbenen Jahreszeit, und zwar in meinem fünfzigsten Lebensjahr.

Ich war ein erfahrener Raucher, leerte zwei Schachteln am Tag und machte von meinem königlichen Recht, sie im Büro zu paffen, seit fünfzehn Jahren Gebrauch. Die erste Einschränkung meiner Gewohnheit trat mit dem Dekret ein, das untersagte, in Bürogebäuden außerhalb der dafür vorgesehenen Flächen zu rauchen. Bei HBC Conseils, dem erfolgreichsten Headhunter-Unternehmen Europas, beachteten wir das Gesetz anfangs nicht. Da die Manager als unantastbar galten, würde es schon niemand wagen, Véronique Beauffancourt, Jean Gold oder mir zu sagen, wir sollen unsere Glimmstängel ausdrücken – wir waren als Raucher stark und unerschütterlich. Und doch wagten sie es.

Die Französische Revolution begann bestimmt in irgendeiner Taverne auf dem Land, wo ein Mann, der vorlauter war als die anderen, seinen Krug mit Wein auf den Tisch knallte und schrie: »Tod dem König!«, woraufhin die Leute in der Kneipe ihm zujubelten. Wie der Mann, die Beifallklatschenden und das Lokal hießen, in dem diese Szene sich abgespielt hat, ist heute in Vergessenheit geraten.

Genauso geschah es zu Beginn dieses Jahrhunderts in den Unternehmen. Bei HBC Conseils begann der Aufstand in der Kantine. Die mürrischen Frauen, die uns bekochten, hatten ihren rocktragenden Robespierre in einer jungen, sehr hübschen Blondine gefunden, die für Diskussionsstoff sorgte, seit sie vor einem Monat bei uns begonnen hatte. Dieses ganz aus Beinen bestehende Wesen, so aufgeschlossen wie die Gefängnistüren, hinter denen ich bald sitzen sollte, stand Zigarettenrauch höchst feindselig gegenüber. So schön wie sie war, so intolerant war sie auch gegenüber uns Rauchern. Und dennoch kamen meine männlichen Kollegen, die für gewöhnlich in Cafés in der Nähe zu Mittag aßen, plötzlich wieder in die Kantine. Schlechtes Essen, eine langweilige Aussicht auf die Dächer von Paris, stickig im Sommer und eiskalt im Winter – doch die Kantine von HBC besaß auf einmal die Anziehungskraft eines Umkleideraums bei einer Haute-Couture-Modenschau. Die Männer achteten nicht auf das Essen vor ihnen, sie waren vom Anblick der Neuen wie hypnotisiert.

»Sie ist Zeitarbeiterin, aber eigentlich ist sie ein Mannequin«, flüsterte mir eines Tages der grässliche Jean Verider zu, Headhunter für Marketing.

»Hast du sie gefragt?«, erkundigte ich mich daraufhin.

Er lief rot an, die Nase tief über seinen Teller mit Karottensalat gebeugt.

»Nein, das weiß ich von Françoise aus der Personalabteilung.«

Die Schönheit der jungen Frau war ebenso augenfällig wie ihr Hass auf uns grauhaarige Anzugträger. Aus diesem Hass auf uns und der Verachtung für ihren Brotberuf, dem sie nur nachging, bis sie endlich auf Magazincovern glänzen würde, entstand der Molotow-Cocktail, der unsere Privilegien hinwegfegte.

Dieser Unglücksengel schaffte es, den Drachen im Speisesaal einzureden, dass es ihr gutes Recht war, auf der Einhaltung des Rauchverbots an ihrem Arbeitsplatz zu bestehen. Eines Mittags, als wir zu Tisch gingen und Véronique Beauffancourt einen Aschenbecher verlangte, wurde er ihr verweigert. Die dicke Frau, die für das warme Gemüse und das Fleisch zuständig war, deutete lediglich auf den kleinen Aufkleber, den sie mit ihren speckigen Händen und mit einem seit ihrer Hochzeitsnacht nicht mehr gekannten Vergnügen an die Wand gepappt haben musste. Eine Zigarette in einem roten Kreis, durch den ein Querstrich in derselben Farbe verlief. Véronique, die wegen ihrer Scheidung ohnehin unter Druck stand, schrie Zeter und Mordio und wurde sofort von Jean Gold mit seiner Dunhill-Sammlerpfeife, Impression Caviar, tatkräftig unterstützt. Gold hatte übrigens ein Auge auf Véronique geworfen, und der Vorfall spielte ihm in die Hände. Dies sollte später zu einer glücklichen Ehe führen, und sie schreiben mir noch heute, wobei sie jedes Mal eine Anrede benutzen, die mir ein wenig aufstößt: »Mein armer Fabrice«, …

Ich erinnere mich, dass ich an jenem Tag fragte, ob es sich um einen Scherz handele. Und dass die dicke Frau antwortete, keinesfalls, so laute das Gesetz, und es sei Zeit, dass es endlich angewendet werde, sonst hagele es Klagen. Die Unverschämtheit dieser Person verschlug uns die Sprache. Unverzüglich bildeten wir ein Komitee, das drastische Maßnahmen ergriff: Wir würden Hubert Beauchamps-Charellier höchstpersönlich von der Sache berichten. In dem Hauch von Irrsinn, der über die Rauchertische wehte, wagte der Jean Verider zu fragen, wo die blonde junge Frau sei, die hier bediene, aber heute nirgends zu sehen sei.

Eine kleine magere Frau mit Kurzhaarschnitt, die wir im Verdacht hatten, mit den Kommunisten zu sympathisieren, tat erst so, als wüsste sie nicht, von wem er sprach. Jean Verider regte sich auf: »Na, die heiße Braut!«, explodierte er. »Soweit ich weiß, gibt es davon nicht gerade viele in diesem Gebäude.«

Sie durchbohrte ihn mit Blicken. »Sie meinen Mademoiselle Magalie, nehme ich an.«

»Genau«, sagte Verider, der seine Fassung wiedergefunden hatte.

»Magalie hat sich gestern Mittag verabschiedet, wir haben sogar einen kleinen Umtrunk für sie veranstaltet.«

»Und Sie haben uns nicht eingeladen?«, stieß Verider erstickt hervor.

»Die Kantinenmitarbeiter verkehren nicht mit den Büroangestellten«, antwortete sie und machte auf dem Absatz kehrt.

Die wunderschöne Mücke hatte ihre Eier in die Frucht gelegt und war davongeflogen. Innerhalb von zwei Wochen hatte sie die alten Kantinendrachen bekehrt wie ein weißer Missionar, dem sich die indigenen Völker zu Füßen werfen. Eine Leistung, die uns Headhunter ins Grübeln hätte bringen müssen. Manche Menschen besitzen eine sonderbare Macht über andere, wie eine magische Gabe, mit der sie unzählige Türen sowohl zum Paradies als auch zur Hölle aufzustoßen vermögen. Oft hat sie mit Schönheit zu tun. Nicht immer, das gebe ich zu: Hitler, der die Massen begeisterte, indem er ihnen die Übermacht der arischen Rasse predigte, war nur ein hässlicher dunkelhaariger Knirps. Aber das ist ein anderes Thema.

»So will es das Gesetz.« Hubert Beauchamps-Charellier, zweiundsiebzig Jahre alt und Gründer der Firma, die seine Initialen trug, zog an seiner Montecristo Nr. 1. »Ich kann nichts dafür, so ist es nun einmal. Die Regelung gilt für alle. Sogar ich bin ein Gesetzloser, wenn ich hier meine Havanna rauche. Aber gut, ich bin der Chef. Ich sitze allein in meinem Büro und tue, was mir gefällt.«

»Wir sind auch ganz allein in unserem Büro!«, lautete die mehrstimmige Antwort. Drei Raucher wie Kinder, denen die Lehrerin plötzlich die Pause gestrichen hat.

Hubert Beauchamps-Charellier zitierte Gesetze und Vorschriften, deren Missachtung ihn teuer zu stehen kommen könnten. Dann sagte er etwas von einem Staatssekretär, mit dem er nun dringend sprechen müsse. Es war inzwischen früher Nachmittag, und so ging jeder von uns in sein Büro zurück und rauchte weiter. Ich meine Bensons, Gold seine Dunhill-Pfeife und seinen Capstan-Tabak, Véronique ihre Vogue Menthol.

Abends erzählte ich meiner Frau von dem Eklat, die erwiderte, ich müsse mich wohl oder übel damit abfinden, so sei nun mal das Gesetz. Da sie Nichtraucherin und weit davon entfernt war, meine Verzweiflung nachempfinden zu können, unterstützte sie auf hinterhältige Weise den Putsch ihrer Gleichgesinnten. Nachdem wir beide im Wohnzimmer einen Martini Rosso getrunken und, was mich betraf, zwei Zigaretten geraucht hatten, gingen wir ins Museum für Moderne Kunst zur Vernissage einer Ausstellung mit dem Titel Voluten und Fluxion.

»Ist das eine Anti-Raucher-Ausstellung?«, fragte ich meine Frau.

»Nein«, seufzte sie, »eine Ausstellung über Konzeptkunst, Fabrice, zur Fluxus-Bewegung, das habe ich dir doch schon erklärt.«

Meine Frau ist Chefredakteurin der Moderna, einer renommierten Zeitschrift für zeitgenössische Kunst. Sie ist Spezialistin für drei oder vier Künstler, deren Namen ich mir nie merken konnte, und ist zudem Bestandsverwalterin eines weiteren, der in den Vereinigten Staaten ein ganzes Museum besitzt. Ich sage »meine Frau«, da wir nie geschieden worden sind. Seitdem ich eingesperrt bin, habe ich hartnäckig zwei Anfragen ihrerseits abgewehrt und sehe mich noch immer als Ehemann der berühmten Sidonie Gravier.

Mit der Person, mit der man sein Leben teilt, nichts gemeinsam zu haben, ist ein gewagtes Unterfangen. Mit etwas Abstand halte ich es sogar für absolut unmöglich. Ich muss zugeben, dass ich für zeitgenössische Kunst stets unempfänglich war. Unsere ästhetischen Unstimmigkeiten wurden jedoch erst zum Thema, als wir uns schon Jahre kannten. Ein zeitgenössischer Künstler würde darunter sehr zu leiden haben und im Tod größere Berühmtheit erlangen als im Leben.

Ich muss von meiner Frau erzählen, denn trotz aller Differenzen habe ich sie sehr geliebt. Und noch mehr habe ich sie bewundert. Wir sind uns auf einer Vernissage im Centre Pompidou begegnet. Eine geschlossene Veranstaltung, zu der verschiedene Finanzunternehmen geladen waren. Ein Manager, den wir einst vermittelt hatten, hatte uns dazu eingeladen. Jean Gold, Kunstkenner und immer am Puls der Zeit, war noch neu bei uns und hatte mich überredet, ihn zu begleiten. Ich erinnere mich nicht mehr an den Titel der Ausstellung, aber sie nahm im Museum ein ganzes Stockwerk ein. Gold flanierte zwischen den Ausstellungsstücken umher und betrachtete sie mit Interesse, während ich Ausschau nach dem Büffet hielt. Unter den vielen Gästen die Person zu finden, die uns eingeladen hatte, war aussichtslos, also hangelte ich mich von Kunstwerk zu Kunstwerk, während ich mich fragte, ob die ausgestellten Stücke diese Bezeichnung wirklich verdient hatten. Unter dem Summen der Gespräche gingen weißgekleidete Kellner mit Silbertabletts umher, auf denen Gläser mit Champagner standen; zwei oder drei konnte ich schnappen und leerte sie, ohne mit jemandem anzustoßen, da ich Gold längst aus den Augen verloren hatte. Ich erinnere mich, dass zahlreiche Gäste sich für ein großes Stück braunen Teppichs begeisterten, das halb aufgerollt auf einem Sockel lag – Jahre später erfuhr ich, dass der Künstler Joseph Beuys hieß und dieses Stück Bodenbelag sehr viel wert war. Doch sollte mit ihm an diesem Abend der ganze Ärger beginnen. Neben mir blickte eine ältere Frau konzentriert auf den Teppich.

»Was denken Sie?«, fragte sie mich.

Ich glaubte, ihre Bemerkung sei ironisch gemeint und entgegnete, dass dies meiner Meinung nach ein recht oberflächlicher Bodenbelag sei. Sie schaute mich an und wich zurück, als ob ich radioaktive Strahlung aussandte. Noch nie hatte ich solche Abscheu hervorgerufen. Um den Affront zu vergessen, leerte ich schnell mein Glas. War ich denn völlig unkultiviert, nur weil ich mit dieser Art Kunst nichts anfangen konnte? Ich hatte Lust, dieser alten Schachtel mitzuteilen, dass meine Mutter Antiquitätenhändlerin sei und mein Vater Architekt. Sie hätte mir entgegnet, dass mein Banausentum bei einem solchen genetischen Erbe ein echter Jammer sei. Ich ging meines Weges und spazierte weiter zwischen vollkommen unverständlichen Skulpturen hindurch. Blech, Bronze, Plastik oder Glas, alles sah für mich so aus, als käme es von der Müllhalde und wäre auf die Schnelle zusammengeschustert worden. Ich beneidete die Künstler, die leichthin diesen Unsinn fabrizierten und auch noch gut davon leben konnten. Vor allem erinnere ich mich an einen Abfalleimer, einen richtigen Abfalleimer mit Inhalt. Ein Mann neben mir sagte ernst:

»Das ist das Leben.«

Ich drehte mich zu ihm um. Er nickte mir zu.

»Ja, das ist das Leben, einfach unübertrefflich«, setzte er noch eins drauf.

Er schien überzeugt, dass dieser Abfalleimer unübertrefflich war, ich wollte ihm nicht widersprechen. Diesen Kunstkennern hätte ich meinen Büroabfalleimer für einen Haufen Geld verkaufen können. Auf einer Säule lag außerdem eine Computerplatine, auf die der Künstler halb ausgebleichte Pfauenfedern gesteckt hatte, die er zuvor vermutlich in Chlorreiniger getaucht hatte. Eine zerzauste Katastrophe, die einen recht üblen Geruch ausströmte. Ich beugte mich zum Titel hinunter – Ödipus 64 – und sah sicher aus wie ein lebendes Fragezeichen. Ein Stück weiter standen aufeinander genagelte Korkplatten, die eine merkwürdig gedrehte Säule bildeten. Rachel im August hieß dieses Werk. Ob der Künstler es gewagt hatte, seiner Freundin ihr Porträt zu zeigen? Ich entschied, mir nicht mehr den Kopf zu zerbrechen, und machte mich auf die Suche nach einem Ort, wo ich eine Zigarette rauchten konnte.

Ich ging durch einen weiteren Saal, an den sich eine Terrasse anschloss, mit Blick auf den Erdwall, aus dem die nautischen Belüftungsröhren ragten. Draußen angekommen, holte ich Schachtel und Feuerzeug hervor und konnte endlich genüsslich eine Benson paffen. Nein, die moderne Kunst war wirklich nichts für mich, daran gab es keinen Zweifel. An der Terrassentür hatte man einen Standaschenbecher aufgestellt, der bereits mit grauer Asche gefüllt war. Ich war offensichtlich nicht der Einzige, der hier Pause machte. So wie der Rauch in Spiralen aufstieg, kreisten auch meine Gedanken: Was sollte ich Sophie sagen, meiner Friseurin, mit der ich seit über sechs Monaten eine Affäre hatte? Sophie plante, einen Salon zu eröffnen, der so erfolgreich sein würde, dass sich ihre Kollegen alle bei ihr bewerben würden. Das war ein schönes Vorhaben, aber wenn ich ehrlich war, sah ich mich nicht als Teil von Sophies Leben. Nicht auf Dauer. Der Zauber unserer Beziehung schwand, nun da die Sache ernst zu werden drohte. Darüber grübelte ich nach, während ich regelmäßig meine Zigarette über dem Aschenbecher abklopfte. Ich fand keinen Ausweg aus dieser Liebesbeziehung, die im übrigen nicht wirklich eine war. Als meine Zigarette aufgeraucht war, drückte ich auf den Kugelverschluss des Aschenbechers, sodass die Kippe und auch die alte Asche im Behälter darunter landeten, als hinter mir ein gellender Schrei ertönte. Ich fuhr herum. War eine Frau erstochen worden? Von einem Triebtäter unsittlich berührt? Nichts dergleichen. Eine junge Blondine starrte mich an, noch entsetzter als die alte Dame mit dem Teppichboden. Ich sah, dass ihre Unterlippe zitterte.

»Was … Was haben Sie da gerade getan?«, stieß sie hervor.

Gleich darauf wiederholte sie den Satz und schrie dabei durch den ganzen Raum: »Was haben Sie nur getan?«

Ich schaute sie verständnislos an.

»Ich habe meine Zigarette ausgedrückt«, antwortete ich, während sich Dutzende Augenpaare auf mich richteten.

»Aber, aber …«, stammelte sie und näherte sich dem nun leeren Standaschenbecher. »Das ist ein Frékovic, Sie sind wohl verrückt!«

Sie rannte aus dem Saal. Ich schaute ihr nach und blickte dann auf den Ascher. Frékovic? Die Marke kannte ich nicht. Oder sollte das etwa …? Ich wich zurück. Erst jetzt bemerkte ich die beiden roten Absperrkordeln, die den Aschenbecher einrahmten. Dahinter war ein großer Spiegel, den ich für Dekoration gehalten hatte. Wenn man genau hinschaute, wirkte alles sorgfältig komponiert. Ein Kunstwerk? Einige Leute starrten mich entsetzt an, andere schenkten mir keine Beachtung und fuhren mit ihren Gesprächen fort. Die junge Blondine kam mit einer brünetten Frau im hellgrauen Kostüm auf mich zu. Halblanges Haar, blaue Augen. Hübsch. Sehr hübsch. Bohrender Blick.

»Ich bin Sidonie Gravier, Co-Kuratorin dieser Ausstellung«, sagte sie kühl.

Höflich schüttelte ich ihr die Hand, was sie zu überrumpeln schien.

»Fabrice Valantine, HBC Conseils«, stellte ich mich vor.

»Er hat seine Zigarette im Frékovic ausgedrückt!«, kreischte ihre Kollegin.

»Haben Sie das wirklich getan?«, fragte mich die Brünette.

»Ja«, gab ich zu. »Es tut mir leid, ich habe es für einen Aschenbecher gehalten. Nun, es ist ja auch einer«, versuchte ich mich zu rechtfertigen.

Die beiden schauten mich schweigend an, ein wenig so, als hätte ich ihnen gerade verkündet, dass die Erde eine Scheibe sei und die übrige Menschheit, die sie für rund halte, seit Galileo im Irrtum.

»Es tut mir leid, ich habe nicht bemerkt, dass es sich um ein Kunstwerk handelt, ich werde meine Zigarette herausholen«, sagte ich und trat auf den Ascher zu, um ihn zu öffnen und meine Kippe herauszufischen.

»Fassen Sie bloß nichts an!«, befahl Sidonie Gravier aufgebracht. »Dieser Aschenbecher, wie Sie ihn nennen, enthält die Asche der Schwester des Künstlers. Das Werk heißt Sister in Cosmos 2, dort steht es, hier!«, sagte sie und deutete auf ein Schild am Sockel.

Dann seufzte sie, meine Kippe und Asche müssten so schnell wie möglich entfernt werden.

»Helfen Sie mir«, befahl sie. »Und Sie, kümmern Sie sich um Jack Lang, bevor er noch hierherkommt«, sagte sie zu der jungen Blondine, über deren Abgang ich nicht traurig war.

Sidonie hockte sich hin, legte das Programmheft aus Hochglanzpapier aufgeklappt auf ihren Schoß, und ich kippte den Inhalt des Aschenbechers darauf. Unter den Augen der Menschentraube um uns herum fischten wir den Zigarettenstummel heraus und trennten meine helle Asche von der dunkleren der seligen Schwester des Künstlers. Schließlich stellten wir den Ascher wieder zwischen die Absperrkordeln, und Sidonie schüttete seinen Inhalt wieder zu einem kleinen Haufen um den Kugelverschluss aus Ebenholz herum. Als die Operation beendet war, seufzte sie erneut und schaute mich an. Der Ärger hatte ihr zwei charmante Grübchen auf die Wangen gezaubert.

»Darf ich Sie auf ein Glas einladen?«, schlug ich vor.

»Die Getränke werden alle vom Museum gezahlt, Monsieur Valentin.«

»Valantine, Fabrice Valantine. Ich gebe Ihnen trotzdem eins aus«, fügte ich hinzu und winkte einen Kellner mit einem Tablett heran.

Ich nahm zwei Gläser Champagner herunter, drückte Sidonie eins davon entschlossen in die Hand und stieß mit dem anderen dagegen.

In ihren blauen Augen blitzte es kurz auf.

»Was machen Sie beruflich?«

»Ich rauche Zigaretten in Museen«, antwortete ich.

Sie lächelte und trank einen Schluck Champagner.

»Und Sie?«

»Wie Sie sehen: Ich leite ein Funerarium für die Schwestern von Künstlern.«

Dieses Mal lächelte ich. Am nächsten Tag verließ ich die Friseurin, und mein Leben mit Sidonie begann. Alles nur Schall und Rauch, wie sich später herausstellen sollte.

Am Abend der Eröffnung von Voluten und Fluxion, achtzehn Jahre nach dem Vorfall im Centre Pompidou, wanderte ich zum hundertsten oder, noch wahrscheinlicher, zum zweihundertsten Mal zwischen mir vollständig unverständlichen Kunstwerken hindurch, ohne etwas zu sagen. Bei diesem Anlass begegnete ich Damon Bricker, der trotz seines angelsächsischen Pseudonyms, das eher zum Sänger einer Rockband gepasst hätte, ein junger französischer Künstler war. Dieses aufstrebende Wunderkind der zeitgenössischen Kunst war durch seine ärgerliche Angewohnheit bekannt geworden, die Fauna der Gegend abzufackeln: Als Schüler eines verrückten Engländers, der sich auf Formalin spezialisiert hatte und darin ganze, in Scheiben geschnittene Kühe konservierte, verbrannte Bricker, der blonde golden boy, nach Lust und Laune Tiere und benutzte dabei Flammenwerfer wie andere Pinsel. Auf der letzten FIAC, der internationalen Messe für zeitgenössische Kunst in Paris, hatte er mit einem komplett abgefackelten Hühnerstall in Naturgröße, Hühner, Hahn und Fuchs inbegriffen, für Aufsehen gesorgt.

Bei Voluten und Fluxion präsentierte er eine Reihe von ebenfalls verkohlten Stadttauben unter einem Dutzend Glashauben.

»Warum machen Sie das?«, fragte ich ihn.

Er warf mir einen irritierten Blick zu – offensichtlich war ihm diese Frage nie in den Sinn gekommen.

»Warum?«, murmelte er und musterte mich verächtlich. »Das ist die ganze Frage …«

Es missfiel mir außerordentlich, die Tauben so zusammengeschrumpft, wie von einer atomaren Schockwelle erfasst, zu sehen.

»Mögen Sie keine Tauben?«, hakte ich nach.

Er betrachtete mich weiterhin mit ironischem Interesse, als stellte er sich den naiven Fragen eines Kindes.

»Nichts gegen Tauben«, sagte er. »Damien Hirst hat nichts gegen Kühe, auch wenn er aus einer ein Kunstwerk gemacht hat.«

Er spielte auf die mit einer Kettensäge vollständig zerlegte Kuh an, die in mehrere Aquarien getaucht im Palazzo Grassi in Venedig ausgestellt war. Meine Frau hatte mich zur Ausstellungseröffnung mitgenommen, und mein Kommentar im Gästebuch hatte zu einem handfesten Ehekrach geführt, an den sich die Wände des ehrbaren Hotels Danieli sicher noch heute erinnern. »Einfach zum Kotzen«, hatte ich geschrieben, bevor ich äußerst leserlich meinen Namen darunter gesetzt hatte. Anscheinend war die Geschichte dem großen Verkohler zu Ohren gekommen, denn er ließ es sich nicht nehmen, mich daran zu erinnern.

»Einfach zum Kotzen …«, sagte er mit einem charmanten Lächeln. »Und Sie sind der große Fachmann für zeitgenössische Kunst?«

»Keine Probleme mit dem Tierschutzverband?«, konterte ich, um von dem Vorfall in Venedig abzulenken.

»Nicht, dass ich wüsste. Sofern Sie keinen Taubenverein gründen, Monsieur Valantine.«

»Warum nicht?«

Wir starrten uns mit gegenseitiger Verachtung schweigend an.

»Ah, Ihr habt Euch bereits miteinander bekanntgemacht!«, rief Sidonie hinter mir. »Deine Tauben sind einzigartig«, sagte sie zu Bricker. »Nicht wahr, Fabrice?«, fuhr sie in Erwartung meiner Zustimmung fort.

»Einzigartig. Ein großer Künstler«, antwortete ich, drehte mich weg und ging davon. Als ich einen Saal im Erdgeschoss durchquert hatte, fand ich mich vor der Buchhandlung wieder, die zu dieser späten Uhrzeit geschlossen war. Mein Blick fiel auf einen Buchumschlag im Schaufenster, auf dem das Ladenschild eines Tabakgeschäfts aus dem 18. Jahrhundert zu sehen war. Ich kam nicht umhin zu denken, dass die vergangenen Jahrhunderte, trotz aller Kriege und Aufstände, unendlich viel zivilisierter gewesen waren als das unsere, in dem man Tauben verbrannte und Kühe zerstückelte, um sie in Museen auszustellen. In meiner Tasche vibrierte das Handy, meine Frau versuchte mich zu erreichen, damit wir mit Freunden zum Essen gehen konnten.

Wir waren zu fünft, der Starverkohler war zum Glück nicht dabei. Auf dem Weg zum Restaurant las mir meine Frau die Leviten. Ich hätte es zu unterlassen, mich an die Künstler zu wenden und ein Urteil über ihr Werk abzugeben. Das mache man nicht. Ich entgegnete, dass sich jeder Künstler mit Kritik auseinandersetzen müsse, das gehöre nun mal dazu.

»Künstler sind hochsensible Personen.«

Ich entgegnete, dass ihnen das nicht erlaube, Tiere zum Spaß zu verbrennen, bevor ich wie so viele Male zuvor nachgab. Ab einem bestimmten Punkt wird jede Diskussion anstrengend, in meinem Beruf gibt es die hervorragende Regel: eine Stunde Gespräch, nicht mehr. Das genügt, um zu wissen, ob der Kandidat etwas taugt.

Ich versuchte, unsere Gruppe für eine Brasserie und Rindersteak mit Sauce Béarnaise und einem Glas Brouilly zu erwärmen, doch vergeblich: Die Frauen waren auf Diät, und die Männer hatten Appetit auf etwas Leichteres. Wir landeten schließlich in einem dieser aseptischen japanischen Restaurants, in denen rohes Fischfilet auf Reis wie ein Stück Patisserie serviert wird, bunt und symmetrisch. Dessert mit Fischgeschmack. Wie es ein englischer Kollege von mir einmal ausdrückte: »Valantine, Sie sind so französisch!« Ja, das glaube ich auch, ich bin durch und durch Franzose, mit allen Fehlern, die dazugehören. »Ein Franzose, der englische Zigaretten raucht!«, schloss der sympathische Mann aus London mit einem lauten Lachen, wobei er selbst, als wäre es ein Scherz der Natur, für seine Pfeife die französischste aller Tabaksorten wählte: Caporal Export.

Wenn ich auch beim Rindersteak verloren hatte, konnte ich in der Sushi Bar immerhin den Raucherbereich aushandeln. Michel Vaucourt, Galerist in der Avenue Matignon, rauchte die gleichen Zigaretten wie ich, die langen goldenen Bensons. Nach den rohen Lachshappen mit Sojasoße und einigen Gläsern Sake bestellten wir alle Espresso. Die Gespräche kreisten vor allem um die nächste FIAC, auf der der Vogelfackler mit einem noch geheimen Werk einen großen Auftritt haben würde. Selbst meine Frau hatte ihm für ihr Magazin nichts entlocken können. Irgendwann fragte man mich, wie immer pflichtschuldig, was bei mir in letzter Zeit beruflich los sei. Ich berichtete von der Anwerbung einer der besten Führungskräfte im Finanzsektor für ein konkurrierendes Unternehmen. Ich war für dieses recht delikate Manöver verantwortlich, das mir erlaubt hatte, mein Netzwerk im Mediensektor zu erweitern und das Kunststück für eine große Marketingfirma zu wiederholen.

»Das ist auch eine Art Kunst«, war Michel Vaucourt so freundlich zu sagen; er verstand, dass ich mich unter ihnen als Außenseiter fühlen musste.

Als Dank für seine nette Bemerkung, zu der die anderen still genickt hatten, hielt ich ihm meine Schachtel Zigaretten hin, aus der ich schon eine halb herausgezogen hatte.

»Nein danke, das ist vorbei«, sagte Michel Vaucourt und hob lächelnd die Hände.

Ich schaute ihn ungläubig an.

Seine Frau nahm kokett seinen Arm. »Michel hat vor zwei Monaten aufgehört. Und er hat ein Geheimnis.«

»Ein Geheimnis? Ihr müsst es unbedingt Fabrice verraten, nicht wahr, Fabrice? Du hast im Moment Probleme mit dieser Sache«, fiel meine Frau in einem Tonfall ein, der keinen Widerspruch duldete.