15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Atlantik

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

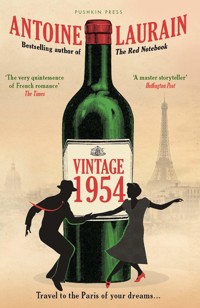

Um den Schreck eines Einbruchs zu verdauen, trinken vier Nachbarn eines Pariser Mehrfamilienhauses zusammen eine Flasche Wein aus dem Jahr 1954. Ein fröhlicher Abend mit überraschenden Folgen: Am nächsten Morgen erkennen sie ihre Stadt nicht wieder – sie sind zurückversetzt ins Jahr, aus dem der Wein stammt! Das Paris der fünfziger Jahre wartet mit Überraschungen auf: Julien, der Barmann, lässt in der legendären Harry's Bar Audrey Hepburn seine neueste Kreation kosten, die er wohlgemerkt nicht nach der Schauspielerin, sondern nach seiner mitzeitreisenden Nachbarin Magalie benennt. Magalie wiederum wird für Juliens Ehefrau gehalten und begegnet ihrer Großmutter als junger Frau. Hubert isst Boeuf Bourgignon mit Édith Piaf und löst ein Familiengeheimnis. Und Bob, der amerikanische Tourist, hat die Mona Lisa ganz für sich allein … Für alle vier wird die Zeitreise zu einer Gelegenheit, sich über ihre Gefühle klar zu werden. Doch wie kommen sie zurück in die Zukunft?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 250

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Antoine Laurain

Ein Tropfen vom Glück

Roman

Aus dem Französischen von Claudia Kalscheuer

Atlantik

Ich suche ein Anderswo, aber nicht allzu weit weg.

Jean-Jacques Sempé Quelques mystiques

Es geschah in der Nacht, bei zunehmendem Mond inmitten der Weinberge des Beaujolais. Das Protokoll, das von dem Ereignis aufgenommen wurde, enthielt auf seinen vier Schreibmaschinendurchschlägen folgenden Text:

Charmally-les-Vignes. Monsieur Pierre Chauveau (47 Jahre alt) – Zeugenbericht über den 16. September 1954.

Rubrik 557: Gemeindeleben.

Ich ging durch die Weinberge nach Hause. Es war kurz vor Mitternacht. Ich kam mit Michel Perigot und François Lecharny aus dem Wirtshaus »Zum Roten Wiesel«, wir haben uns vor dem Kriegerdenkmal getrennt. Egal. Ich gehe also im Mondlicht durch die Weinberge. Der Mond ist nicht sehr hell, aber das ist nicht schlimm, ich kenne den Weg wie meine Westentasche. Alles war normal. Und genau da ist es passiert. (Pause). Plötzlich war da ein ungeheures Licht, wie wenn der Blitz eine Sekunde lang die ganze Umgebung erhellt, außer dass es viel länger gedauert hat. Ich war gerade im Weinberg Saint-Antoine, der Jules Beauchamps gehört. Es war riesengroß, es füllte den ganzen Himmel aus, überall Lichter, wie eine echte Stadt, mit lauter kleinen Fenstern, und völlig geräuschlos. Mir stand der Schnabel offen vor diesem Hexenkessel über meinem Kopf, und mir war so schwindelig, dass ich mich auf den Hintern gesetzt habe. Das Ding hing eine Weile über den Weinbergen. Vielleicht wurde ich von da drinnen beobachtet. Dann hat es sich um eine Viertelumdrehung gedreht und ist abgezischt wie eine Fliege. Dann war es vorbei. Aber der Hexenkessel war da. Ich habe ihn gesehen, und deshalb mache ich eine Aussage, gegen den Rat meiner Frau und meiner Familie. Ich berichte den Ordnungskräften, was ich gesehen habe.

Im Vollbesitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte.

Pierre Chauveau

Dieser erstaunliche Zeugenbericht wurde von der Präfektur abgelegt unter dem Titel: Beobachtung eines unbekannten Flugobjekts durch Pierre Chauveau, Winzer in Charmally-les-Vignes. Auch wenn die Gendarmerie des Kantons es nicht gewohnt war, derartige Aussagen aufzunehmen, regten sich die an jenem Morgen diensthabenden Beamten nicht übermäßig auf. Seit Jahresbeginn hatten die Gendarmerieposten des Landes ungewöhnlich viele derartige Aussagen aufgenommen. Notorische Trinker, Fabulanten, einfache Gemüter, Anwälte, Honoratioren, unbescholtene Lastwagenfahrer, Pfarrer, Städter, Landwirte – Zeugen verschiedenster Art. Die Behörden beschränkten sich darauf, ihre Pflicht zu tun: die Berichte dieser Personen zu verzeichnen, sie an die entsprechenden Stellen weiterzuleiten und in mehrfacher Ausfertigung zu archivieren. Zur größten Freude ihrer Leser versäumte die Presse – vornehmlich die lokale – keine Gelegenheit, über diese erstaunlichen Beobachtungen zu berichten. Als das Jahr 1954 zu Ende ging, zählte man über tausend Aussagen bei der Gendarmerie und an die fünfhundert Berichte über gesichtete Ufos im ganzen Land. Es wurde keinerlei Erklärung für das Phänomen vorgebracht, dann ging die Zahl der Zeugenaussagen zurück, um sich wieder auf das gewohnte Maß einzupendeln – zwischen fünfzig und hundert im Jahr.

Wie seine Familie es vorausgesehen hatte, wurde Chauveau lange damit aufgezogen, und sein Abenteuer trug ihm mit der Zeit den Spitznamen »Väterchen Untertasse« ein.

1978 nahmen ihn seine Enkel mit in den Film Unheimliche Begegnung der dritten Art. Sie waren die Einzigen, die die Geschichte ihres Großvaters faszinierend fanden, und vor allem waren sie die Einzigen, die ihm glaubten. Bei der Ankunft des Mutterschiffs vor den Augen François Truffauts in der Rolle des Professors Claude Lacombe rief Pierre Chauveau aus: »Herr im Himmel, das ist es! Das ist genau der Hexenkessel, den ich 1954 gesehen habe!« Im Kinosaal erklangen laute Pscht-Rufe und Zungenschnalzer sowie ein: »Halt’s Maul, Chauveau!«, von dem man nie erfahren würde, wer es gesagt hatte. Am selben Abend beschloss Pierre Chauveau unter dem missbilligenden Blick seiner Frau, zum Essen die Flasche Château Saint-Antoine Jahrgang 1954 zu trinken, die er aufgehoben hatte. Wie gewohnt goss er auch einen Schluck in den Wassernapf seiner Hündin Ausweis – Tochter von Schnell und Enkelin von Sieg, einem deutschen Schäferhund, der von der überstürzt abgezogenen Waffen-SS vergessen worden war und von dem es immer geheißen hatte, es handle sich in Wahrheit um einen Wolf.

Am nächsten Tag machte er sich auf den Weg zur Kooperative und ward nie mehr gesehen. Weder er noch Ausweis. Das letzte Bild, das seine Angehörigen von ihm im Gedächtnis behalten würden, war das eines Mannes in Begleitung seiner Hündin, der seinen Kragen hochschlug und an seiner Pfeife zog: »Was für ein Mistwetter«, hatte er angesichts des Dauerregens gerufen, dann hatte er die Tür hinter sich geschlossen und war nie wieder aufgetaucht. Es war eine Suchmeldung herausgegangen, man hatte die Teiche abgesucht und die Wälder durchforstet. Ohne jeden Erfolg.

Die vom Weinberg Saint-Antoine stammende Cuvée von 1954 war herausragend gewesen. Die Flaschen des Jahrgangs, achthundert an der Zahl, hatten reißenden Absatz gefunden und waren binnen Jahresfrist getrunken worden. Dieser junge Wein schien bereits die Alterung eines dreißig Jahre gelagerten Grand Cru aufzuweisen. Ein Önologe attestierte ihm sogar »die Tanninnoten und den Abgang eines großen Chambolle-Musigny«. Jules Beauchamps erklärte, es sei die Frucht seiner Arbeit und der neuen Techniken, die er einsetzte. Doch das Wunder wiederholte sich nie, und schon im nächsten Jahr wurde der Château Saint-Antoine wieder zu dem kleinen Tafelwein, der er immer gewesen war.

Himmel über Paris, 2017

»Bitte schnallen Sie sich an, bringen Sie Ihren Sitz in eine aufrechte Position und klappen Sie die Tische hoch, wir beginnen unseren Landeanflug auf den Flughafen Roissy-Charles-de-Gaulle, es ist 19:40 Ortszeit, die Bodentemperatur beträgt 14 Grad Celsius.« Das mächtige Fahrwerk der Boeing 767 von American Airlines wurde unter lautem Dröhnen ausgefahren. Paris. Endlich. Nach zehn Stunden im Flugzeug würde Bob Brown zum ersten Mal in seinem Leben einen Fuß auf französischen Boden setzen. Er klappte Hemingways Paris – Ein Fest fürs Leben zu, das sein Sohn und seine Tochter ihm geschenkt hatten, stellte seinen Tisch hoch und seine Rückenlehne gerade. »Wir sind da, Goldie«, murmelte Bob und tätschelte die Armlehne des leeren Sitzes neben seinem eigenen. Auf dem dritten Sitz am Gang schlief ein dicker Chinese, eine Schlafmaske über den Augen. Die Flugbegleiterin weckte ihn sanft, und er stellte ebenfalls seine Rückenlehne und seinen Tisch hoch.

Paris war immer Bob und Goldies Traumziel gewesen. Im Lauf der Jahre hatte die französische Hauptstadt für sie mythische Züge angenommen: Montmartre, der Eiffelturm, Notre-Dame, die Seine-Brücken, die Place de la Concorde, der Louvre, die Caféterrassen, die Oper und andere symbolträchtige Orte schienen ihnen einer Zauberstadt anzugehören, deren Boden sie nie betreten würden. Einem in der Zeit versunkenen Alexandria, das noch seinen Leuchtturm und seine Bibliothek besäße, einem Rhodos mit seinem Koloss, einem Babylon, dessen frische Gärten voller Bäume und Blumen über dem Euphrat hingen. Dieser geteilte Traum ging auf ihre erste Begegnung zurück.

Dreißig Jahre zuvor hatte der achtundzwanzigjährige Bob die Flügeltür des WHY Not aufgestoßen, einer Bar in der Lyon Street in Milwaukee. Er war an diesem schwülen Augusttag mit einem jungen Mann verabredet, der per Kleinanzeige eine gebrauchte Harley Davidson XR-750 verkaufte, in schlechtem Zustand, aber zu einem sehr interessanten Preis. Bob, von Beruf Mechaniker, wollte das Motorrad sehen, bevor er vielleicht mit den paar Hundert Dollar, die er angespart hatte, ein Angebot machte. Die Bar war um diese Tageszeit leer. Er war auf den Tresen zugegangen und hatte das blonde Haar und das hübsche Lächeln von Goldie Delphy erblickt, dreiundzwanzig Jahre alt, seit kurzem als Bardame dort tätig, die mit ihren zarten Händen Biergläser abtrocknete. Jahre später würde Goldie diese Szene ihren Kindern gegenüber bei zahlreichen Gelegenheiten folgendermaßen zusammenfassen: »Euer Vater ist in meine Bar gekommen wie in einem Clint-Eastwood-Film!« Und Bob würde jedes Mal hinzufügen: »Frauen wie eure Mutter hatte ich bis dahin nur auf dem Pin-up-Kalender in der Werkstatt gesehen!«

Der Mann mit der Harley ließ auf sich warten, und je mehr Zeit verging, desto weiter entfernte sich das in Milwaukee produzierte Motorrad in seinem Geist, der nunmehr völlig von der Bardame in Beschlag genommen war. Doch wie sollte er sie ansprechen, ohne als Hinterwäldler oder als Aufreißer dazustehen, womöglich gar als beides? Bobs Blick fiel auf eine Postkarte, die mit Klebstreifen an der Säule der Bar hing und ein Foto des Eiffelturms vor einem schönen blauen Himmel zeigte. Bob hatte sich gedacht, »Le tour Eiffel Paris!« auszurufen und die junge Frau anzulächeln, könnte nicht schlecht sein. Es war schlicht und wirkte nicht hinterwäldlerisch. Es war sogar beinahe schick. Er trank einen Schluck von seinem Bier und wagte es: »Le tour Eiffel … Paris!« Goldie drehte sich sofort zu ihm um – sie fragte sich ebenfalls seit einer Viertelstunde, wie sie Clint Eastwood ansprechen könnte, ohne wie eine Saloon-Animierdame zu wirken.

»Ja!«, antwortete sie ganz aufgeregt. »Die Karte hat ein Gast, der dort im Urlaub war, dem Chef geschickt.« »Muss toll sein, und sehr hoch«, meinte Bob, der sich wieder auf das Bild konzentrierte. »Oh, ja, sehr hoch … wie das John Hancock Center in Chicago«, sagte Goldie und rückte näher an Bob heran, um das Foto eingehend zu betrachten, auch wenn sie es in- und auswendig kannte. Bob nickte. »Aber ist da denn niemand drin?«

»Nein«, erwiderte Goldie, »nur die Besucher, die ihn besichtigen.«

»Also ist er zu nichts nutze«, meinte Bob.

»Nein, zu gar nichts, sie haben ihn einfach so gebaut … weil es schön ist.«

»Was für eine große Nation«, sagte Bob und nickte bewundernd, »sie haben Tausende von tonnenschweren Metallbalken zusammengesetzt, um einen spitzen Turm zu bauen, der zu nichts nutze ist.«

»Ja«, sagte Goldie, »ich glaube, solche Sachen zu machen ist sehr französisch«, und ihre Gesichter waren noch etwas näher zusammengerückt, um das Monument besser betrachten zu können, als erwarteten sie, Touristen darin zu erkennen, die ihnen zuwinkten.

Der Mann, mit dem Bob verabredet war, tauchte nie auf. Nach einer halben Stunde Unterhaltung über Leute, die unnütze Sachen bauen, und einer weiteren halben Stunde über Paris, das sie beide nicht kannten, war Bob mit der Telefonnummer von Goldies Eltern wieder gegangen. Sie war dort an den Abenden zu erreichen, an denen sie nicht in der Bar arbeitete. Und er hatte ihr die Nummer der Autowerkstatt von Joe Feldman gegeben, Mensch’s Motors.

Paris würde ein Luftschloss bleiben. Zwei Monate nach ihrer ersten Begegnung – sie hatten sich verlobt, suchten schon ihre Eheringe aus und träumten davon, in ihren Flitterwochen durch die Straßen von Montmartre zu flanieren – wurde Bob von Harley-Davidson angesprochen. Der begabte junge Mechaniker war den Kopfjägern der mächtigen Firma nicht entgangen. Man bot ihm an, für das Dreifache seines Gehalts bei Mensch’s Motors an der Konzeption neuer Motoren mitzuarbeiten. Bobs Karriere begann, und der Traum vom Flug in die französische Hauptstadt rückte in unabsehbare Ferne.

Dreißig Jahre später hatten Bob und Goldie zwei Kinder bekommen, Jenny und Bobby Jr., und lebten in einem hübschen Haus in Milwaukee, in dessen Garten das Sternenbanner an seinem Mast wehte. Goldie hatte das WHY Not gekauft und später verpachtet, und Bob bereitete nach drei Jahrzehnten treuer Dienste an der Verbesserung des berühmtesten Motorrads der Welt seinen Rückzug aus der Abteilung »Motoren und Forschung« vor. Die Jahre waren vergangen wie im Fluge, und sie waren letztlich nie über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinausgekommen: Miami, New York, L.A. und Las Vegas waren ihre entferntesten Reiseziele geblieben. Ansonsten hatten sie sich mit Ausflügen auf der Harley begnügt, die sie mit etwa dreißig anderen Motorrädern unternahmen. Als Road Captain des Geschwaders trug Bob, wie alle anderen Mitglieder, die mit Abzeichen bedeckte schwarze Lederweste der Harley Owner Group, H.O. G. Im Gegensatz zu den rauflustigen Hell’s Angels bestand das Chapter Eagles of Milwaukee aus vollkommen friedlichen Menschen, die ihre Familie, ihre Freunde, Grillpartys und das Chrom schöner Motorräder liebten.

»Goldie. Es ist Zeit, nach Paris zu reisen.« Das hatte Bob acht Monate zuvor verkündet. Paris lag endlich in Reichweite. Sie hatten im Institut Français der Stadt Abendkurse besucht. Ihre Lehrerin, Abigail Doherty, hatte ihnen geraten, sich alte Filme anzuschauen, weil die Schauspieler damals eine gute Diktion hatten. Bob und Goldie entdeckten Jean Gabin, Maurice Chevalier, Fernandel. Sie waren perfekt vorbereitet, hatten ihre Flugtickets bezahlt und waren gerade dabei, eine Unterkunft zu buchen, als Goldie krank wurde. Aus heiterem Himmel. Die Behandlung schlug nicht an. Die diagnostizierte schwere Leukämie war unheilbar. »Auch wenn unsere Kinder erwachsen sind, wirst du eine neue Frau finden müssen«, hatte Goldie verfügt, »du bist unfähig, dich um dich selbst zu kümmern.« Bob hatte nicht geantwortet und den Kopf zum Fenster des Krankenzimmers gewandt, um einen Baum zu betrachten, den er gar nicht sah. »Bob? Hörst du mich? Du kannst nicht mal eine Waschmaschine bedienen!«, und der Baum war vor seinen plötzlich brennenden, tränenschweren Augen verschwommen. Dann waren die kranken Zellen in Goldies Nervensystem vorgedrungen und hatten ihr das Bewusstsein geraubt, sie lag nun seit zwei Monaten in einem tiefen Koma und wurde künstlich beatmet. Die Krankheit hatte sich zwar stabilisiert, aber die Ärzte schlossen aus, dass Goldie wieder aufwachte.

Bob wollte auf Paris verzichten, doch die Fluggesellschaft zeigte sich unnachgiebig – die Versicherungen, die er abgeschlossen hatte, deckten den Rücktritt im Fall des Komas eines der Reisenden nicht ab. In ihren Augen hatten allein eine Sterbeurkunde oder ein handgeschriebener, unterzeichneter Brief der kranken Person Gültigkeit. Als die Fluggesellschaft sich endlich einverstanden erklärte, sich »angesichts der schmerzlichen Umstände kulant zu zeigen« und ihm den Preis der beiden Tickets zu erstatten, überlegte Bob es sich anders. Er erklärte seinen Kindern: »Dieses verdammte Flugzeug wird nicht ohne eure Mutter und mich abheben!« Er lehnte die Rückerstattung der beiden Tickets ab, auch Goldies. Der Platz neben ihm würde auf dem Hin- wie auf dem Rückflug leer bleiben. Bob packte seinen Koffer, so gut er konnte. Er hakte seine ganze Liste ab und legte zum Schluss sorgfältig die Lederweste des H.O.G zusammen, denn er hatte allen Mitgliedern des Chapter versprochen, damit vor dem Eiffelturm ein Selfie zu machen. Vor dreizehn Stunden hatten seine Tochter und sein Sohn ihn von Milwaukee zum Flughafen von Chicago gefahren. Während der einstündigen Fahrt wurde Bobby Juniors Pick-up von zwanzig Harleys eskortiert, die zur Feier des Tages mit amerikanischen und französischen Wimpeln geschmückt waren.

Als die Räder der Boeing den Boden berührten, öffnete Bob die Airbnb-Unterlagen, um die Adresse der Pariser Wohnung nachzulesen, die seine Kinder für ihn ausgesucht hatten: Madame Renard, Rue Edgar-Charellier 18. Wenn jemand fragt, sagen Sie, Sie seien einer meiner Cousins aus Amerika.

Die Ladenwerkstatt im Erdgeschoss war vom Abendlicht durchflutet. Auf dem Tisch lagen die zweihundertsiebenundsechzig Fragmente einer Keramikstatue, die vor ihrem Sturz auf den Marmorboden eines Wintergartens eine gut achtzig Zentimeter hohe Bacchantin dargestellt hatte. Magalie hatte die Bruchstücke gezählt, nach Farbfamilien sortiert und auf verschiedene Haufen verteilt. Die hübsche Statue aus dem neunzehnten Jahrhundert war buchstäblich in tausend Stücke zersprungen. Ihr Besitzer hatte instinktiv richtig reagiert: Er hatte einen Handbesen genommen, alle Stücke in einen Karton gepackt und war zu Magalie gelaufen. Die meisten Leute denken, ein derart zersplitterter Gegenstand sei endgültig verloren. Doch sie täuschen sich. Im Gegensatz zu Lebewesen können Gegenstände wiederauferstehen. In drei Monaten würde die schöne Bacchantin wieder an ihrem Platz unter den Pflanzen ihres Glashauses stehen, und niemand würde auf die Idee kommen, dass sie einmal in zweihundertsiebenundsechzig Scherben auf dem Boden lag. Natürlich würde man vorsichtig mit ihr umgehen müssen, aber das war alles. Sie wäre wieder da. Wie alle Gegenstände, die seit fünf Jahren durch Magalie Lecœurs Hände gegangen waren: glasierter Tonkrug, Elfenbeinfigur, Fayence-Tasse, Opalglasvase … »Sie sind eine Zauberin« – wie oft hatte Magalie diesen Satz aus dem Mund ihrer Kunden gehört, ob Privatleute oder Antiquitätenhändler, und das war das schönste Kompliment, das man ihr machen konnte.

Nach ihrem Abschluss im Fach »Restaurierung und Konservierung« an der École de Condé hatte Magalie sich in mehreren Werkstätten weitergebildet, ehe sie mit siebenundzwanzig Jahren ihren eigenen Betrieb eröffnete. Sie hatte den Laden des Teppichhändlers in der Rue Edgar-Charellier Nummer 18 übernommen. Monsieur Raffi, Spezialist für Teppiche aus dem Iran, der dreißig Jahre dort ansässig gewesen war, ging vorzeitig in den Ruhestand. »Niemand will mehr Teppiche haben, Mademoiselle, die neue Generation träumt von gewachsten Parkettböden. Ich habe den Eltern dieser Leute Teppiche verkauft, und wenn sie sie erben, dann bringen sie sie mir zurück! Ich will ja meine Teppiche gerne zurücknehmen, aber an wen soll ich sie dann verkaufen? Es ist wie die Katze, die hinter ihrem eigenen Schwanz herläuft, Mademoiselle, sie rennt immer schneller im Kreis, aber es hat keinen Sinn, sie wird ihn nie fangen. Und ich, Azar Raffi, laufe in meinem Laden im Kreis, ich habe genug, ich gehe.« Zu dem Laden gehörte ein großes Studio im sechsten Stock des Hauses, ein Zusammenschluss von mehreren Dienstbotenzimmern, das Monsieur Raffi als Lager benutzte. Magalie renovierte es und machte daraus ihre Wohnung.

Der Einzug der Restauratorin war im Haus nicht unbemerkt geblieben. Magalie übte zwar einen herkömmlichen Beruf mit einem Bezug zu Kunst und Museen aus, doch ihre Erscheinung ließ eher an Gothic Rock und die Filme von Tim Burton denken: blasser Teint, blutrote Lippen und mehrere Piercings im linken Ohr. Ihre Haare, die sie oft zu zwei hohen Zöpfen band, waren rabenschwarz gefärbt. Ihre Kleidung bestand hauptsächlich aus enganliegenden, mit Totenköpfen oder Katzen verzierten Teilen, und sie lief meistens auf unwahrscheinlich hohen Schuhen mit chromglänzenden Schnallen herum. Die alten Damen im Haus waren zunächst etwas erschrocken, hatten sie dann jedoch schnell ins Herz geschlossen, als sie ihnen angeboten hatte, für sie einzukaufen, ihre Briefe zur Post zu tragen, ihre Pflanzen zu gießen, wenn sie nicht da waren, oder auch Katzen, Hunde und Kanarienvögel zu füttern. Sie beklagten höchstens hinter vorgehaltener Hand, dass »ein so hübsches Mädchen sich so verschandelt«.

»Sagen Sie, Monsieur Larnaudie, darf ich Sie etwas fragen?«, hatte sie eines Tages in der Eingangshalle den Vorsitzenden des Verwaltungsbeirats gefragt.

»Ich bitte darum, wenn es das Leben in der Nummer 18 betrifft, sollte es in meinen Kompetenzbereich fallen«, hatte dieser geantwortet.

»Es betrifft das Leben in der Nummer 18, wie Sie sagen …« Magalie hatte auf die beschlagenen Spitzen ihrer Stiefel geschaut, ehe sie wieder zu ihm aufblickte: »Stimmt es, dass mich im Haus alle Abby nennen?«

Zur Zeit ihres Einzugs schlug die Serie NavyCIS am Freitagabend alle Einschaltquotenrekorde. Eine junge Wissenschaftlerin der Kriminalpolizei, hochbegabt und exzentrisch, radikal auf Gothic gestylt, gehörte zu den Hauptfiguren: Abby. Sie trug einen weißen Kittel, brachte ihre Zeit im Labor zu, hörte Techno-Musik und untersuchte Fingerabdrücke, Mikrofasern, iPhone-Platinen oder hochkomplexe DNS-Sequenzen, um ihren Kollegen bei den Ermittlungen zu helfen. Auch Magalie hielt sich von morgens bis abends in ihrer Werkstatt auf, hörte Musik, die niemand kannte, und reparierte mit wissenschaftlicher Genauigkeit unglaublich empfindliche Gegenstände. Die sowohl äußerliche als auch berufliche Ähnlichkeit war den anderen Eigentümern und Mietern des Hauses nicht entgangen, und sie hatten sie alsbald mit dem Vornamen der Figur bedacht.

An jenem Morgen hatte Hubert Larnaudie unbeholfen zu einer Antwort angesetzt: »Hören Sie, Abby, ich bin nicht über alle privaten Gepflogenheiten des Hauses im Bilde …«, um sofort abzubrechen und sich zu entschuldigen. »Dieser Spitzname ist keinesfalls als Spott gemeint, Mademoiselle Lecœur«, hatte er ernst erklärt. »Ich glaube, im Gegenteil, es ist ein Zeichen großer Zuneigung. Die Damen Lacaze und Baulieue, unsere Hausältesten, sind voll des Lobes über Sie, Sie haben diesen verschlafenen alten Laden neu belebt und außerdem Madame Da Silva erobert, unsere Concierge – was gewiss nicht einfach ist. Alle im Haus mögen Sie sehr, das sollen Sie wissen.«

Es entstand eine Pause, Magalie hatte genickt, und Hubert war es vorgekommen, als glänzten ihre Augen plötzlich etwas zu sehr. »Danke«, hatte sie gemurmelt. »Einen schönen Tag, Monsieur Larnaudie.«

Wenn ihr Erfolg bei den alten Damen auch unzweifelhaft war, so war es mit den Männern eine andere Geschichte. Der letzte war gegangen und hatte Magalie in einer Einsamkeit zurückgelassen, die lediglich mit kaputten Gegenständen bevölkert war, welche ihre Feenhände in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen würden, doch sie war weit davon entfernt, diesen Zaubertrick auf ihr eigenes Leben anwenden zu können, das ihr seit kurzem vorkam wie ein gezinktes Puzzle, dessen Teile sich nicht zusammenfügen ließen.

Auf dem Tisch zitterten die Fragmente der Statue kaum merklich. Seit einer Woche war der Tunnelbohrer, der die Verlängerung der Métrolinie 14, genannt »Méteor«, aushob, auf der Höhe der Rue Edgar-Charellier angekommen. Die riesige Maschine mit ihrem Bohrkopf arbeitete sich zwanzig Meter unter der Erde voran, und seit zwei Tagen musste sie ganz in der Nähe der Nummer 18 sein, denn wenn man darauf achtete, konnte man ihre Vibrationen spüren. Die Fragmente beruhigten sich wieder, als die Klingel ertönte. »Ich komme!«, rief Magalie.

Sie legte eine letzte Scherbe auf den richtigen Haufen und ging dann zur Tür, um sie einem etwa dreißigjährigen Mann zu öffnen, der einen Strauß Veilchen in der Hand hielt.

»Ist es schon Zeit?«, fragte Magalie, bevor ihr Blick auf die Blumen fiel.

»Die habe ich unterwegs gefunden, sie sind für dich«, sagte Julien.

»Danke. Komm rein, ich muss schnell eine Vase für sie finden.« Magalie griff nach einem Opalglasgefäß mit angeschlagenem Rand, das ein Etikett trug. »Warst du schon mal auf einer Eigentümerversammlung?«, fragte sie, während sie Wasser in die Vase füllte.

»Nein, noch nie, ich war bisher immer Mieter«, antwortete Julien. »Du wirst sehen, es dauert ewig, ist aber manchmal auch lustig. Monsieur Larnaudie kümmert sich um alles, dieses Haus ist sein ganzes Leben. Ich wette, er wird uns von den Türen der Kelleröffnung erzählen, die seit drei Tagen kaputt sind, das verfolgt ihn. So, das ist sehr hübsch, danke, Julien«, sagte sie und trat einen Schritt zurück, um den kleinen Strauß auf ihrem Tisch zu betrachten.

»Bitte, es sollte … dir eine Freude machen«, stammelte Julien.

»Hat geklappt«, antwortete sie lächelnd. »Gehen wir?«

Während sie Seite an Seite die Straße entlanggingen, betrachtete Julien Magalie verstohlen von der Seite und bekam kein Wort von dem mit, was sie ihm über den Ablauf der jährlichen Eigentümerversammlungen erzählte. Es war Liebe auf den ersten Blick gewesen. Julien erinnerte sich an die ersten Minuten ihrer Begegnung, vier Monate zuvor, als hätte sie eben erst stattgefunden. Zu der 35-Quadratmeter-Wohnung, die er gerade mit einem Kredit über 20 Jahre zu 1,6 % Zinsen gekauft hatte, gehörte ein kleiner Keller, der neben dem großen des Restaurierungsladens lag. Julien war hinuntergegangen, um ein paar Sachen dort abzustellen. Der Keller des Gebäudes war der einzige Ort, an dem sich seit der Erbauung unter Napoléon III. nichts geändert hatte. Die nummerierten Holztüren, die man mit großen Eisenschlüsseln aufschloss, der mit abgetretenen Teppichen bedeckte gestampfte Lehmboden, die Inschriften auf den Wänden, sorgfältig hingepinselt von Malern, die noch vor Anbruch der Vierten Republik das Zeitliche gesegnet haben mussten (»Kohle – Vorrat«, »Kellertür zur Straße«, »Gemeinschaftskeller«, »Maschinenraum Fahrstuhl«) – das alles gemahnte an eine versunkene Zeit, aus der dieser Pariser Keller das einzige Überbleibsel zu sein schien.

»Guten Tag, sind Sie der neue Eigentümer im Erdgeschoss? Ich bin Magalie Lecœur, aber man nennt mich im Haus wegen einer dämlichen amerikanischen Serie Abby.« Und da war die Welt ins Wanken geraten. Die Augen waren zu grün, der Mund zu rot, das Lächeln zu breit, die Haut zu perlmuttschimmernd. Magalie hatte ihre Hand in seine geschoben, um sie zu schütteln, und bei diesem Hautkontakt war in Juliens Kopf etwas mit der Gewalt einer mehrere Megatonnen schweren Bombe explodiert. Es war ihm vorgekommen, als hätte sich vor seinen Augen die gesichtslose Frau materialisiert, die seit seiner Jugend durch all seine Träume geisterte.

Julien war mit einer unbezähmbaren Schüchternheit geschlagen, wenn es darum ging, einem Mädchen den Hof zu machen, und hatte nur dann etwas Selbstvertrauen, wenn er einen Shaker in der Hand und die weiße Barmannschürze um die Hüften hatte. In der Hotelfachschule hatte er schnell gemerkt, dass der Tischservice nicht seine Sache war. Sätze wie: »Madame, Monsieur, hier die Ente vom Grill mit Morchelravioli an einer weißen Pfeffersauce. Guten Appetit«, würden seine Abende nicht lange begleiten. Er stammte aus dem Beaujolais und war im Respekt vor guten Weinen aufgewachsen. Wenn seine Eltern die Weinberge ihrer Vorfahren auch verlassen hatten, um sich in der Stadt niederzulassen, waren sie doch der Tradition treu geblieben, bei Festen und Geburtstagen einen guten Tropfen zu trinken.

Während eines Praktikums in einem Vier-Sterne-Lokal in der Provinz fiel sein Blick eines Tages auf die frisch renovierte Bar. Die Flaschen standen zu Dutzenden aufgereiht auf den Regalen, geschickt zur Geltung gebracht durch das farbige Licht der LED-Leuchten. Der Anblick hatte etwas Sanftes, Beruhigendes, das mit diesem Licht zu tun hatte und mit den breiten Ledersesseln, die auf dem Teppichboden der Bar standen. Das Mahagoni des sorgfältig polierten Tresens und dessen Messingsäulen kamen ihm vor wie eine Landebahn, auf der funkelnde Gläser mit raffinierten Inhalten aufsetzen würden. Zwei Gäste unterhielten sich auf einem Sofa, während der Barmann, ein dünner Mann mit weißem Bürstenschnitt und Halbmondbrille, Flüssigkeiten aus mehreren Flaschen in den Shaker goss: Gin, Kirschlikör, Preiselbeersaft, Rosenlikör … Wie hypnotisiert ging Julien auf ihn zu. Der Barmann, dessen Vorname »Gérard« in Rot auf seine weiße Schürze gestickt war, blickte auf und betrachtete ihn durch seine Brille. »Praktikant?«, murmelte er.

»Ja, Monsieur«, antwortete Julien.

»In der Küche?«

»Im Service.«

Der Barmann zog mitleidig eine Augenbraue hoch. »Wir sind hier an der Bar, das ist ein anderes Universum.« Er nahm den Shaker, schüttelte ihn elegant über seiner Schulter und öffnete ihn dann. Die geschüttelten Eiswürfel hatten das Chrom mit Reif überzogen, und »Gérard« verteilte den Inhalt tropfengenau in zwei trichterförmige Gläser, die er mit einer Kirsche und einem Zweig frischer Minze garnierte. »Golden Jaipur, eine Eigenkreation«, erklärte er, ehe er die Gläser auf ein Silbertablett stellte und zu seinen Gästen trug.

In diesem Augenblick wurde Julien klar, was er im Leben machen wollte. Besser noch: wo sein Platz war. Hinter einem Tresen, mit einer weißen Schürze, die mit seinem Vornamen bestickt war, mit Tausenden von Cocktails im Kopf, die er auf Verlangen mixen könnte, wenn er sie nicht sogar selbst erfand.

Einen Monat später verfasste Monsieur Gérard einen Brief, der mit den Worten begann: »Monsieur Julien Chauveau ist mit Abstand der begabteste Praktikant, der mir in meiner langen Karriere untergekommen ist.« Nach drei Jahren Schule erwarb er mit Leichtigkeit seinen Abschluss als Bartender und Mixologe. Am Abend vor seiner Abreise nach London, wo er seine erste Stelle antreten würde, lud er seinen Bruder, seine Schwester und seine Eltern in eines der besten Restaurants von Lyon ein. Sein Vater hob sein Glas und verkündete schlicht: »Dein Urgroßvater wäre stolz auf dich gewesen.« Es entstand eine Stille, die Julien durchbrach: »Ich bin mir sicher, dass er uns sieht … von da oben«, worauf niemand einging, außer vielleicht seine jüngere Schwester, die müde seufzte. Dann tranken sie einen ausgezeichneten Juliénas.

Pierre Chauveau blieb das Rätsel der Familie. Wenn Julien auch zehn Jahre nach seinem Verschwinden 1978 geboren wurde, hatte ihn die Geschichte von Väterchen Untertasse doch von klein auf fasziniert. Unablässig hatte er seinen Vater und seine Tante über jenen Abend ausgefragt, an dem sie den Film von Spielberg gesehen hatten und sein Urgroßvater im Kino laut gesagt hatte, das Mutterschiff sehe genau aus wie das Ufo, das er 1954 gesehen habe. Julien hatte Recherchen über dieses Jahr angestellt, das in einschlägigen Kreisen auch als das »Jahr der fliegenden Untertassen« bezeichnet wurde. Im Lauf der Zeit hatte er eine beeindruckende Dokumentation über Ufo-Sichtungen zusammengestellt, deren Herzstück eines der seltenen Exemplare des 1955 im Selbstverlag erschienenen Buchs Besuche und Phänomene aus dem Weltall war, verfasst von dem legendären Astronomen Charles Arpajon. Ein Kultbuch, in dem der Autor die Hypothese eines Zusammenhangs zwischen fliegenden Untertassen und Zeitreisen aufstellte.

Er hatte auch am eigenen Leib erfahren, wie ausschließlich männlich dieses Hobby war. Offenbar glaubten Frauen nicht an fliegende Untertassen und hielten Männer, die sich dafür interessierten, für verträumte, wenig verlässliche, ja infantile Typen. Wenn er gegenüber seinen wenigen Eroberungen seine Leidenschaft für Ufos erwähnte, spürte Julien jedes Mal, dass er Glatteis betrat. Fortan vermied er es, mit Menschen des anderen Geschlechts darüber zu reden, und begnügte sich mit Internetkontakten zu Ufologen aus fünf Kontinenten. Für Julien war die Erfahrung seines Vorfahren etwas Außergewöhnliches und sein Verschwinden zwingend damit verbunden. Für seine Familie dagegen hatte Väterchen Untertasse nie irgendetwas gesehen, und für seine unwahrscheinliche Vision war allein der Alkohol verantwortlich, den er mit seinen Kumpanen im Wirtshaus Zum roten Wiesel zu sich genommen hatte. Seine Aussage bei der Gendarmerie hatte nur dazu geführt, dass er zum Gespött der Leute wurde. Was sein Verschwinden betraf, so lag die Erklärung für das Rätsel, wenn es denn ein Rätsel gab, auf dem Grund eines Teichs, den abzusuchen man versäumt hatte.

An all das dachte Julien auf dem Weg zu seiner ersten Eigentümerversammlung, und an Magalie, deren tintenschwarzes Haar in der Abendbrise flatterte. Sein enzyklopädisches Wissen über Cocktails und Ufos half ihm nicht im geringsten dabei, ihr seine Liebe zu erklären. Vier Monate lang hatte er sie mit einem blonden blassäugigen Mann gesehen, der ihm vom ersten Moment an zuwider gewesen war. Dieser Mann durfte sie in den Armen halten, küssen, am Wochenende mit ihr an den Strand fahren, bei Sonnenuntergang händchenhaltend am Wasser entlangspazieren und anschließend mit ihr in ein Hotelzimmer gehen. Es war vollkommen ungerecht. Doch nun hatten sich, wie er zugeben musste, neue Möglichkeiten aufgetan: Seit drei Wochen hatte er sie mit niemandem mehr gesehen.

An der nächsten Kreuzung blickte Julien zu einer Werbetafel auf. Ein großes Plakat warb für die »Tage des Kulturerbes«, die am nächsten Tag begannen. Auf dem Bild unter dem flotten Slogan »Morgen beginnt gestern!« sah man öffentliche Verkehrsmittel und Autos aus vergangenen Zeiten vor symbolträchtigen Orten wie dem Sitz der Nationalversammlung oder dem Élysée-Palast, die zu diesem Anlass »Tage der offenen Tür« veranstalteten und von Parisern und Touristen besichtigt werden konnten. Die öffentlichen Verkehrsbetriebe RATP organisierten wie jedes Jahr Schnitzeljagden für die Kinder und holten alte Autobusse mit offener Heckplattform und Metrowaggons mit Holzbänken hervor.

»Wie wär’s mit einer Fahrt in einem alten Autobus morgen?«, versuchte Julien sein Glück und zeigte auf das Plakat.

»Ja, warum nicht«, antwortete Magalie lächelnd. »Aber er müsste uns wirklich in die Vergangenheit bringen! Ich wäre gern einmal in den Halles gewesen, den echten Halles, die Baltard-Pavillons mit den Metzgern und den Gemüsehändlern. Man sagt, dass sich da nachts alle trafen: Metzger, feine Leute, amerikanische Touristen, Filmschauspieler …«