Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

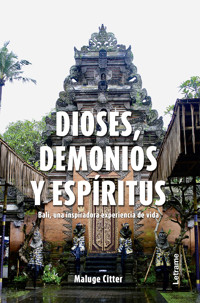

Cuando los años pasan y llega el momento de decir "es ahora o nunca", María decide celebrar su existencia por sesenta años de una manera peculiar. Sola, en una isla mística y lejana, muy lejana de su día a día y no solo por su ubicación sino por las costumbres, el idioma y la religión. Emprende los preparativos atraída, en un principio, por el clima del lugar en febrero, aunque también ayudan las fotografías que encuentra en Internet y los comentarios de una amiga. Al acercarse la fecha debe comunicarlo a su familia. ¿Qué pensarán? Están acostumbrados a los gustos singulares de la madre, de la esposa pero ¿viajar al otro lado del mundo por un mes en solitario? Eso no la detendrá, la decisión está tomada y los detalles listos para visitar la Isla de los Dioses. Muchas horas de vuelo, muchos kilómetros de distancia que quieren robarle la seguridad de su elección. Lucha contra los pensamientos que desean decirle que se equivocó. Tendrá que llenar los días de actividades para no caer en la melancolía, buscar la osadía de los años de juventud y realizar aquellas actividades, que por la importancia de ser madre, dejo pasar. Nunca imaginó que la isla tendría un imán más fuerte que solo el clima, la naturaleza o los templos. Tendría "alma". Un alma tan poderosa que la envolvió al poco tiempo de haber llegado y le mostró la belleza de lo simple y a comprender que la vida se vive en el presente y solo en el presente.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 338

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Derechos de edición reservados.

Letrame Editorial.

www.Letrame.com

© Maluge Citter

Diseño de edición: Letrame Editorial.

Maquetación: Juan Muñoz Céspedes

Diseño de portada: Rubén García

Supervisión de corrección: Ana Castañeda

ISBN: 978-84-1181-896-4

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

.

A la memoria de mis padres

.

Alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora

Buda

Prólogo

María, alma libre desde pequeña. Amante de las aventuras y la naturaleza. Creció de la mano de la música entre tardes de bohemia y discos LP.

Mezcla de dos culturas, heredó los valores de ambas. Sus primeros pasos los dio en el ambiente relajado de Comitán, Chiapas y conoció las tierras de su padre en el Veneto, Italia, antes de cumplir los cinco años.

La disciplina la trae de su madre mientras que fue su padre quien la guió por el camino de la entereza.

De mente abierta y audaz acepta lo que el destino traiga y lo transforma positivamente.

Sus ilusiones la impulsan a conocer nuevos lugares, no importando si son cerca de su hogar o en otros países. La seguridad de poseer una brújula interna la conduce a investigar rincones a veces solo visitados por los duendes.

Con ese mismo espíritu viaja sin temor a lo desconocido, agradeciendo en cada paso la oportunidad que le proporciona Dios, el universo.

Respeta la amistad y se siente afortunada de conservar cariños de muchos, muchos años. Ama intensamente a su familia y mantiene vivos los recuerdos de los que ya partieron.

Al escribir esta crónica de mi viaje a Bali, la mente recorrió nuevamente por esos mágicos lugares que conservaré dentro de mi alma en esta y otras vidas. Fueron momentos fugaces y eternos en los que el corazón se sintió pleno, lo mismo con un amanecer o en el tramonto del sole que con la sonrisa sin dientes de un anciano.

La vida premió con creces la valentía de celebrar en soledad mi aniversario. Aposté para recibir una recompensa inmortal. Valieron la pena las tardes de melancolía, los momentos de vacío.

Bali significó ese parteaguas para replantearme las dudas sobre mi existencia.

Soy una convencida de que siempre será mejor arriesgarse que arrepentirse. La vida se vive en cada paso que se da.

La autora

.

La vida o es una aventura o no es nada

Hellen Keller

Capítulo uno

En una tarde de esas, en la que descubres que los años van pasando sin tu consentimiento. Que pronto llegarás a la edad en la que tu abuela ya era una viejita que pasaba las tardes en una mecedora. Con pelo blanco, achaques y dolencias en varias partes del cuerpo. Decides que es momento de escribir otro capítulo de tu vida.

En unos cuantos meses cumpliría sesenta años y deseaba celebrarlos de una manera especial. Anhelaba un viaje a un sitio insólito, nuevo, apartado. pero, sobre todo, deseaba regalarme espacios conmigo, sola. Quería poner mis pensamientos en orden, buscar respuestas. Rescatar a la mujer que dejó de ser libre y atrevida para convertirse en esposa y madre de cuatro.

Quería ser anónima en una ciudad desconocida.

Me senté frente a la computadora y escribí: lugares con buen clima en febrero. El primer inconveniente que quería evitar era pasar mi festejo en el frío.

La investigación me arrojó países como: Australia, Indonesia, Cambodia, Vietnam, Thailandia.

Los nombres sonaban atractivos, exóticos y lejanos, muy lejanos de la Ciudad de México y de mi rutina. Era mucho mar de por medio, tal vez era lo que buscaba. Distanciarme un rato de la inercia con la que vivía.

Noches enteras soñé con la idea de regalarme un cumpleaños en el otro lado del mundo. Mi destino no lo tenía claro. Podía ser Australia. Estaba en la lista de países que deseaba conocer. Desde la secundaría, al hacer un trabajo sobre este país, la idea de viajar algún día a su capital Sydney se había quedado en mi mente. Sin proponérmelo apareció, en el camino de mi búsqueda, una descripción de National Geographic sobre Bali: enorme jardín color esmeralda. Sentí curiosidad ante esa afirmación. Abrí en internet páginas que pintaban Bali como un sitio maravilloso.

De a poco fui enamorándome de la isla.

En las semanas que siguieron fui visualizando cada vez más mi idea. Cerraba los ojos y me veía en medio de arrozales, naturaleza exuberante y playas. Hasta ese momento eso era Bali para mí, no sabía que encerraba otros secretos pero con eso me conformaba.

Estaba decidida. Mi destino sería Bali a miles de kilómetros de mi monotonía.

¿Cómo comunicarle a mi familia mis planes? ¿Qué dirían? Estuve ingeniando maneras de hacerlo, pero no encontraba la idónea.

Llegó el día de estar juntos por motivo de la Navidad y sin preludio alguno, en un momento que se creó un silencio en la plática, les solté mis planes bastante avanzados.

Cuando lo hice, si pensaron que alguna red neuronal se me había desconectado, no lo dijeron, al contrario, mostraron agrado con mi decisión. Y yo sentí alivio.

Mis hijos habían crecido. Dos de los cuatro estaban casados. Y el otro par deambulaba entre la universidad y el trabajo. Ya no me necesitaban y mi marido estaba acostumbrado a mis gustos singulares y diversos a las suyos.

Andrea, una de mis hijas, al día siguiente apareció con un regalo: la guía de Indonesia de Lonely Planet, el cual se convirtió en mi libro de cabecera.

Como pasa comúnmente cuando se tiene que tomar una decisión, había dos reflexiones que hacerme. Por un lado me emocionaba el plan que había inventado para mi aniversario, pero por el otro desplazarme totalmente sola a miles de kilómetros era inquietante.

Y como nada sucede por casualidad encontré, dentro de una galleta de la suerte, una leyenda que acabó con darme el último empujón que necesitaba: «Viajar es vivir. No dejes al mañana la oportunidad de hoy, nunca se sabe si esta llegará».

Organicé el funcionamiento de mi casa tanto como pude. Empaqué según las indicaciones del clima para febrero. La temperatura oscilaba entre 28 y 32 grados, con lluvias ligeras. El rompevientos no podía faltar.

La noche anterior a mi partida no puede conciliar el sueño. La cabeza era una maraña de pensamientos.

En la madrugada decidí escribir una carta para la familia. La idea de no volver a verlos no la tenía considerada pero como decía mi abuela Talis: no somos pilar de iglesia. Busqué un papel, de esos que guardas para una ocasión especial, y en pocas palabras, no por eso, entrañables, escribí lo mucho que los quería. La dejé en un sitio que solo la encontrarían si algo llegaba a pasarme.

El adiós a mi marido y a mis hijos, los presentes, hizo que el corazón se me encogiera. ¿Estaba haciendo lo correcto? Les sonreí intentando alejar mi duda.

El avión salía a las diecisiete cincuenta y cinco del último día de enero.Abordé el avión con rumbo a la primera parada: Los Angeles, California. Abroché el cinturón de seguridad con la mente todavía confusa. Era otro momento en mi vida en el que no sabía si la balanza positiva se inclinaría hacia mi aventura.

Estaba por guardar el celular dentro de mi bolso, cuando apareció un mensaje de la línea aérea avisando que habían cambiado el itinerario, lo que representaba un vuelo extra de Sydney a Brisbane y cinco horas de demora.

—Favor de poner los celulares en modo avión o apagarlos. —El anuncio me sobresalto aún más. Busqué rápidamente el correo de confirmación, al contacto en Ubud, de la llegada al aeropuerto de Denpasar, en Bali. Los nervios impedían que lo encontrara. Mis pulsaciones se incrementaron. Y para colmo la pila del teléfono estaba agonizando.

Logré localizarlo y escribir la nueva hora de arribo del vuelo justo cuando la batería se extinguió. No estaba segura de que la notificación se hubiera ido a tiempo. ¿Y si el contacto no aparecía? Cerré los ojos un instante y traté de respirar profundo.

Al abrirlos volteé a la ventanilla. La imagen de las cumbres blancas del Popocatépetl y el Iztlaccíhuatl sobre una cama de nubes trajeron serenidad a mis pensamientos. Nada podía hacer en ese momento.

Prendí la pantalla que tenía enfrente para entretenerme con una película y cuando ya solo quedaba una hora para llegar a Los Ángeles, surgió la plática con la pareja de guatemaltecos que estaba sentada a mi lado. Ellos eran de esos jóvenes que buscaban oportunidades en el mercado de Estados Unidos para importarlas a su país.

Noté el entusiasmo que los desbordaba por el contacto que habían logrado para comprar novedades y distribuirlas en Guatemala. Habían invertido todos sus ahorros en este sueño. Yo guardé para mis adentros lo propio.

Les deseé la mejor de las suertes y les compartí una frase de T.S. Elliot que traigo guardada conmigo: «Solo aquellos que arriesgan ir demasiado lejos encuentran lo lejos que pueden llegar». Ambos sonrieron.

Llegó el aviso del aterrizaje.

Nos condujeron en autobús a la terminal. Había poca actividad en la aduana y el cruce fue rápido, lo cual agradecí, pues debía volver a documentar mis maletas. Deambulé por varios mostradores de información hasta que una chica notó mi angustia y me acompañó al sitio para asuntos especiales donde buscó en una computadora el itinerario con los nuevos vuelos. El nerviosismo disminuyó cuando aparecieron. La empleada los imprimió y me indicó que fuera a Virgin Australian.

La preocupación no se disipó hasta que por fin pusieron las etiquetas correctas al equipaje y tuve en mis manos los pases de abordaje.

Ya sin carga podía moverme con agilidad y lo necesitaba. La fila para la revisión de seguridad era una larga serpiente. La sala ciento treinta y tres era de las últimas en la terminal internacional. Caminé sin distraerme por un pasillo entre vistosas tiendas. Estaba por llegar a la sala indicada, cuando oí mi nombre en el altavoz. Me sobresalté y acudí de inmediato al escritorio donde me solicitaban. Un empleado de la línea aérea preguntó si tenía visa australiana pues la necesitaría para poder entrar al país ya que viajaría entre ciudades australianas, de no ser así, no podía dirigirme a ese destino.

Sentí la tensión en el cuello a pesar de que la había tramitado pensando en la posibilidad de conocer también Australia. Extendí mi pasaporte italiano donde había anotado el número.

—Está correcto, puede abordar el avión —dijo el dependiente sin reparar en la angustia que habían causado en mí.

Subí al enorme avión, un 777 con capacidad para trescientos pasajeros. Yo solo quería encontrar mi lugar y desplomarme en él. Estaba agotada con tanta tensión. Trataría de dormir varias de las catorce horas que me aguardaban. Junto con la cena tomé un somnífero, cortesía de una amiga. Acomodé mis piernas como pude y recargué la cabeza en una almohada entre el respaldo del asiento y la ventanilla.

Empecé a sentir los ojos pesados entre el relajante y el arrullo del avión, pronto caí dormida. Desperté con el llanto de un bebé. Habían pasado apenas seis horas.

Volábamos en completa obscuridad, solo las luces de las alas brillaban en el cielo, eran pocas las personas desveladas. La pareja de al lado dormía plácidamente. Sentí envidia por ellos, no por el hecho de su sueño profundo sino por viajar juntos. Recordé aquellos viajes con mi marido y anhelé tenerlo a mi lado, pero la realidad ya era otra. Después de treinta y cinco años de casados habían cambiado nuestros intereses y disfrutábamos con distintos proyectos.

Prendí la pantalla nuevamente y me dispuse a ver una película tal vez podría volver pescar el sueño. No fue posible, ya que no encontraba una postura cómoda. Leí, oí música y cuando prendieron las luces de la cabina para servir el desayuno, ya solo faltaban dos horas para llegar a Sydney.

Recorrimos 12,151 kilómetros a 828 kilómetros por hora. ¡Qué maravilla! Estaba lo más lejos que jamás hubiera estado de mi casa en mi vida. Distinguí el edificio del Opera House y el puente de la bahía. Dos de los símbolos más icónicos y hermosos de Sydney.

Tenía el tiempo contado para tomar el avión a Brisbane. Afortunadamente había conseguido un pase express para la aduana.

Una de mis maletas apareció apenas llegué al carrusel, pero la otra no la veía. Fue casi la última en aparecer. Ley de Murphy.

Estaba en la terminal internacional y debía dirigirme a la nacional después de depositar mi equipaje en el mostrador de Virgin Australian. En este sitio recibí un ticket para tomar el autobús que me transportaría a la otra terminal.

Poco o casi nada conocí de Sydney, algún día volveré dije en voz baja, como consuelo.

Llovía en Brisbane cuando el avión tocó tierra. Un minibús condujo a los pasajeros a la estación internacional para tomar el vuelo a Denpasar. Tenía la esperanza de que mi equipaje también estuviera en la nave.

El aeropuerto de Brisbane lucía moderno y elegante y cuando crucé el área de seguridad aparecieron las tiendas de renombre que olían a precios altos.

Había retrocedido en el tiempo así que era más temprano de lo que esperaba y podría curiosear y tal vez encontrar un subvenir.

Decidí comprar tan solo dos cachuchas para Javi y Diego, mis nietecitos que viven en Los Cabos. Una tenía un canguro y la otra un oso koala. Eran muy representativas de la gran isla y seguro les gustarían.

Mi reloj marcaba una hora, pero mi cuerpo se encontraba en otra y reclamaba por algo de comida. Me senté en una cafetería y pedí una ensalada.

Ya solo faltaba un último brinco de cinco horas con cuarenta minutos para averiguar si el mensaje de demora había llegado al destinatario. Esa era la primera inquietud por afrontar.

Volvería el reloj a retrasarse dos horas en Bali. ¡Qué locura ir y venir en el tiempo!

Mi experiencia comenzaba saltando paralelos.

.

El final del viaje no es el destino, sino los contratiempos y recuerdos que se crean en el camino

Penelope Riley

Capítulo dos

Y ahí estaba: nerviosa y expectante, en la sala de llegadas del Aeropuerto de Denpasar. Treinta y cinco horas habían pasado desde mi partida de la Ciudad de México.

El sistema de alarma de mi cuerpo desechó cualquier signo de cansancio. Ya tendría tiempo de reponerme. Lo importante era encontrar, dentro de las decenas de letreros, aquel con mi nombre. Si es que estaba.

Voces al unísono gritaban la palabra: «¡taxi, taxi!».

La tensión abarcaba cada parte de mi cuerpo. Temía lo peor. Ignoraba por dónde empezar a buscar si no aparecía el chófer. Mi único contacto en esa lontananza era Putu, la dueña del Airbnb, pero sin señal en el celular no contaba con nadie.

Confirmé con desconsuelo mi condición de sola en esa vorágine de extraños.

Había aterrizado en Bali todavía con la incógnita de si mi mail habría alcanzado a su destinataria y si esta lo habría leído. La única forma de enterarme era…

—Missis María —escuché en medio del alboroto. Vi cómo un muchacho delgado agitaba las manos para llamar mi atención y se abría paso en medio del escándalo con un cartel en las manos.

¡No podía creerlo! Dejé caer los hombros, nuevamente entró el aire a mis pulmones y sonreí.

Jalé sin esfuerzo ambas maletas, era lo de menos. La energía había vuelto.

—Hello, I am Made —dijo alegremente cuando era yo quien agradecía haberlo hallado.

Me pidió que lo siguiera muy de cerca y no hiciera caso a las demás personas. Caminamos por estacionamientos atestados de autos pequeños y motocicletas hasta encontrar una furgoneta. Abrió la cajuela y colocó el equipaje. No reconocí la marca de la camioneta y comprendí que, partir de ese momento, lo diferente, lo extraño estaría rodeándome. Después de todo, estaba en el otro lado del mundo.

Ocupé el asiento del copiloto del lado izquierdo del conductor. ¡Otra novedad!

Pregunté a Made qué tan lejos estábamos de Ubud, lugar al que me dirigía.

—No far but traffic —contestó.

El agotamiento empezaba a alcanzarme, sentía los párpados pesados. Abrí la ventana para sentir el aire en la cara y mantenerme despierta.

Hasta ese momento me di cuenta del calor tropical que empapó mi blusa en un santiamén. El ambiente olía a tierra húmeda y a hierba fresca. Olía también a fascinación, a novedad, a soledad y especialmente a aventura.

Los autos se movían con lentitud dándome tiempo para ver lo que ocurría en el camino: motociclistas rebasando por ambos lados a los autos, mujeres ataviadas con faldas largas y cestas en la cabeza mientras sus pequeños corrían por la escasa banqueta de arena, ciclistas haciendo zigzag para evitar a los perros.

También noté que la mayoría de las construcciones eran de un solo piso.

Llamaron mi atención las esculturas en camellones y los enormes árboles envueltos, en la parte inferior, con una tela a cuadros blanca y negra. Algo mencionó Madeal respecto, pero no le entendí. Estaba tan fatigada que no me interesó averiguar. Prefería mantenerme en silencio. No tenía la concentración para entender el inglés “balinesco” y mucho menos para platicar.

Comencé a dejar de mirar a mi alrededor para adentrarme en mis pensamientos. Pero mi mente no quería responder mis interrogantes. Igualmente estaba exhausta. Tendría tiempo para contestarme ¿Qué hacía yo en este lugar?

Made manejaba con calma, no lo alteraba el enjambre de motos. Desde ese momento empecé a admirar su ecuanimidad. Él respetaba el silencio en el que me había sumido. Se limitaba a mostrarme templos y una que otra cosa chusca, como tres personas en una motocicleta llevando una jaula de pájaros.

—This is Bali, missis María —decía con voz alegre.

La tarde se había convertido en noche para cuando el chófer señaló un letrero que decía: «Ubud». La diferencia con los demás poblados era la variedad de negocios, los carteles anunciando múltiples hoteles, spas, restaurantes, pero las construcciones continuaban siendo modestas, de uno o dos pisos. Era agradable no ver edificios, ni avenidas, ni semáforos, ni la más mínima huella de una ciudad occidental.

Se detuvo en una calle con más alumbrado y amplitud que las otras. Bajé del minibús y estiré las piernas que estaban atolondradas como mi ser completo.

Made saludó a una señora baja de estatura que aguardaba en la banqueta. Caminé hasta ella. Era Putu quien me recibía con una amplia sonrisa, de esas que te hacen sentir bienvenida.

—Hello, Putu, it is very nice to see you —dije correspondiendo a su demostración de amabilidad que desechó cualquier incertidumbre. Me despedí de Made con un “Thank you, see you soon”.

¡Estaba molida! Debí haberle agradecido aún más su aparición milagrosa.

Caminé junto a mi casera por un callejón de cemento donde apenas cabíamos con las maletas. Sentía paz dentro de mí. Era una sensación incomprensible considerando lo inusual de mi situación.

Habíamos recorrido una veintena de metros cuando se detuvo en una reja alumbrada tenuemente por un farol.

Alcé la vista y descubrí, cubierta por una enredadera, una pequeña tabla en la que se leía: Jawi house and painter. Al ver el letrero comprendí que al fin había llegado a mi destino y respiré profundo.

—Here is the house, welcome. —Putuextendió los brazos mientras decía estas palabras, su inglés era escaso como el de Made, pero no necesitaba expresar más, con solo su mirada sabía que había llegado a mi hogar por un mes.

Putu se dirigió a las escaleras laterales a la casa. En el primer piso había dos habitaciones. En las entradas noté las chanclas al lado de las puertas. Una costumbre que adquiriría poco a poco.

Subimos unos cuantos escalones hasta una terraza. Desde ahí se veían los techos de las viviendas cercanas y las copas de los árboles.

Putu metió la llave en la cerradura de la puerta que nos quedó de frente. La otra puerta me explicó, mostrando respeto, era el estudio del pintor, así se refirió a su marido. “The painter”.

Se quitó las sandalias y entramos.

Me emocioné al ver la habitación aún más bonita que en las fotografías. Lo primero con lo que me topé a mi lado izquierdo fue una enorme cama en la que deseaba, en ese instante, tumbarme. Había un sillón frente a la cama y a espaldas de este, un amplio ventanal por donde se filtraban las sombras de plantas y árboles en esa noche con poca luz de luna.

En un espacio contiguo había una mesa bajita rodeada por cojines y una cómoda con varios cajones. Luego, luego encontré su utilidad. Ahí guardaría mis pertenencias como mi computadora y mi cámara.

Todavía faltaba lo mejor, según el entusiasmo de la dueña, y tenía la razón. Se trataba de un balcón en el que disfrutaría de deliciosos desayunos, sonoros conciertos de aves y tardes de nostalgia y de escritura.

Antes de entrar al cuarto de baño había un servibar y un garrafón de agua, que fue de los mayores aciertos, no hubo día que no agradeciera que estuviera ahí. El baño era amplio y le entraba mucha luz.

Había en él un closet sin puertas, pero con repisas suficientes para poner la escasa ropa que había traído a pesar de las dos maletas. Mi propósito era llenarlas de regreso, después de todo no se viaja tan lejos para regresar con las manos vacías.

—This is for copy —señaló una cafetera. Yo sonreí y agradecí el tour por la habitación. Antes de marcharse preguntó qué deseaba desayunar al día siguiente.Subí los hombros. Ella comprendió y añadió lo que tenía para ofrecer.

Yo contesté, sin poner atención a lo que decía, lo más rico que haya. El agotamiento estaba llegando a su límite.

Juntó las palmas de las manos, las colocó a la altura de su corazón. Bajó la cabeza y se despidió.

Cerré la puerta. Conecté inmediatamente la computadora. Después de casi dos días de viaje seguramente mi familia esperaba una señal de vida.

Tan pronto encendió metí el wifi y escribí un escueto «hola, ya en Bali, todo bien». Mañana les platico.

Envié copia del correo a mis hijos y a mi marido sin detenerme a consultar nada más. El cansancio era mayúsculo.

De una de las maletas tan solo saqué mi pijama y cepillo de dientes.

Llené la tina que invitaba a olvidarme del mundo entero. Dejé caer unas gotas de aceite de lavanda.

Sumergí mi cuerpo y mente en la placidez del agua tibia, la soledad y el silencio.

.

Dentro de veinte años, probablemente, estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que suelta las amarras. Navega lejos del puerto. Atrapa los vientos favorables en tus velas.

Explora. Sueña. Descubre.

Mark Twain

Capítulo tres

Desperté temprano, el coro entusiasmado de pájaros afuera de mi ventana me brindaba la mas sonora bienvenida. Escuché el gorjeo acompasado de las palomas que me remontó a los amaneceres, de mi primera infancia, en el rancho Ojo de Agua, en Comitán, Chiapas.

Abrí las puertas corredizas de la terraza y el sonido armonioso se intensificó. El sol empezaba a colarse por entre las enredaderas y las hojas de las palmeras que acariciaban el balcón.

Mi habitación era la construcción más alta de los alrededores. Desde ahí podía ver los techos de tejas rojas mezclados con la naturaleza y a lo lejos las montañas y un cielo desprovisto de nubes. Esperaba un día caluroso según mis propias previsiones.

Inhalé profundo el aire fresco de la mañana. Lo sentí recorrer mi cuerpo y llenar los pulmones. Cerré los ojos y pronuncié en voz baja la palabra gracias varias veces. Después de atravesar medio mundo había llegado a Bali sana y salva.

Tocaron a la puerta. Era Putu. Traía con ella la charola del desayuno. Agachó la cabeza en señal de respeto, se descalzó de las chanclas de hule y entró al cuarto.

—Good morning —saludé feliz al verla. Apenas y la conocía y ya la estimaba. Creo que nuestras energías habían coincidido.

—¿Sleep? —preguntó esperando una respuesta positiva.

—Yes —contesté con seguridad. Me sentía descansada y con mucho ánimo.

Colocó en la mesa de la terraza un mantel individual tejido de palma y sobre este un platón con frutas. Los colores iban desde un rojo intenso a un amarillo pálido.Solo reconocí el rambután que recién había probado en Tuxtla Gutiérrez cuando visité a mi mami.

Putu notó la extrañeza con la que contemplaba el contenido del plato.

—Bali´s fruits —dijo mientras las señalaba—, this is dragón fruit, langsat, duku, nangka, apple water and durian—. Are good, can eat, no problema, missis Maria. —Sonrió.

Había viajado miles de kilómetros y estaba dispuesta a experimentar lo que la isla pusiera enfrente. Era parte de esa ruptura con lo conocido.

—Thank you, Putu —agradecí y piqué con el tenedor un pedazo de durian. El color beige y consistencia suave asemejaban a un queso, pero el olor era muy fuerte y su gusto amargo, así que la hice a un lado.

Seguí con la “cata” de las otras frutas que, afortunadamente, tenían un sabor dulce y agradable, sobre todo la llamada dragon fruit que era en realidad pitaya. En algún viaje a la playa en México ya la había probado.

Mi casera llenó la taza de café, él cual ansiaba desde que desperté.

—Pancakes are here —dijo poniendo, en el otro lado de la mesa, un plato con una cubierta para que no se enfriara el contenido y se despidió con una reverencia.

De igual forma bajé la cabeza en señal de agradecimiento.

El olor a mantequilla y plátano impregnó la terraza. Hice a un lado lo que sobraba de fruta. No podía esperar para saborear lo que seguía.

Comí despacio disfrutando cada bocado. Dejé tan limpio el plato que ya no necesitarían lavarlo.

La sensación de placer invadió con esperanza mis pensamientos, de un viaje extraordinario. No podía pedir más cómo preludio.

Con las notas de la canción “My way”, escribí las primeras líneas en mi libreta/diario. Deseaba plasmar mi experiencia en palabras para nunca olvidar lo vivido.

Una vez relatadas las peripecias de mi arribo a la isla, cerré la libreta y tomé una hoja aparte. En ella apunté los planes para el arranque en Ubud en un orden lógico.

–Cambiar dólares por moneda local.

–Comprar un chip de Indonesia para mi celular.

–Conseguir mapas y folletos.

–Rentar una bicicleta.

Saqué de mi maleta la backpack elegida como acompañante para los recorridos y metí en ella; cámara, cartera y termo con agua.

Cerré la puerta del cuarto y bajé por las escaleras de prisa, queriendo aprovechar, desde ese instante, los minutos, las horas, los días.

Al verme Putu movió la cabeza.

Slowly, slowly. Time for everything —dijo otorgando tranquilidad a sus palabras.

Le mencioné la serie de actividades que necesitaba realizar y sí podía orientarme.

—I´ll take you in my moto. —Sacó un par de cascos de un armario y pidió que la siguiera.

Abrió la reja del terreno contiguo a la casa y saco una motocicleta.

—Someday I’ll have more rooms in this place. —Señaló el espacio.

Salimos caminando del callejón con la moto a un lado y ya en la calle subí detrás de mi casera convertida en un motorista. No había contemplado el hecho de que yo usaba vestido, así que tuve que sentarme de lado o, como decía la Tesch, la señora que ayudaba a mi abuelita, de “lada”, porque soy mujer.

Era una situación simpática y digna de dejar registrada en la primera imagen en Bali, así que, cuando nos detuvimos enfrente de la casa de cambio, ambas con el casco en la cabeza, le pedí a un turista nos tomara una fotografía con el celular.

Como no conocía los costos ni lo que necesitaría en un principio, cambié unos cuantos dólares. Mi sorpresa fue que recibí miles de rupias indonesias por ellos. Me dieron billetes hasta de 100,000. Ya vería para qué alcanzaban, por lo pronto era millonaria.

Era incómodo ir encaramada en la moto con vestido, así que decidí mejor pedir indicaciones a Putu y caminar por mi cuenta. Además disfrutaría con detenerme si algo llamaba mi atención.

Y claro que los ojos no se daban abasto con lo que descubrían a cada paso. Tanto así que me vi obligada a sacar la cámara.

Empezó la sesión fotográfica. El click inicial de mi cámara fue para una viejecita, con arrugas en las arrugas. Barría la banqueta con una escoba de varas que apenas sobrepasaba sus rodillas.

A esta escena le siguieron muchas otras: un gallo altivo seguido por dos gallinas que caminaban por la calle como cualquier peatón. Un grupo de señoras, elegantemente ataviadas con vestidos bordados y collares, pero con chanclas de hule.

Letreros, muchos letreros con anuncios de spas, clases de yoga, librerías. Un motociclista llevando en la parte trasera de su moto algo inaudito. Un mueble de cocina con una olla, un cucharón colgando, platos hondos y el precio.

Las tiendas exhibían parte de su mercancía sobre las aceras. Había Budas en diversas posiciones, sombrillas, inciensos. También anunciaban cold drink, coconut water.

Las motocicletas salían por cualquier espacio. Lo mismo los ciclistas pasaban sorteando los autos. Era un caos de gente, colores y sonidos.

Le puse la tapa al lente de la cámara y la guardé. Para una mañana ya había reunido muchas imágenes y debía concentrarme en mi cometido.

Aunque hubiera querido no podría haberme perdido la señal de Putu para hallar la tienda de electrónica. La escultura de un guerrero sosteniendo una flecha y un arco, parado sobre un elefante, estaba frente a mí.

La estatua pintada en tonos de blanco y dorado brillaba con la penetrante luz del sol. El guardián de Ubud era imponente.

A unos cuantos metros distinguí, gracias a unos carteles en los vidrios, lo que andaba buscando. Sudaba lo que nunca y traía el vestido pegado al cuerpo. Al entrar al negocio, el choque con el aire acondicionado fue brutal, pero lo agradecí. El frío refrescó hasta mis huesos.

Detrás del mostrador un muchacho sonrió. No supe si fue por amabilidad o por mi apariencia.

Saqué el celular que traía en mi mochila. El empleado, al verlo, comprendió enseguida lo que necesitaba y me mostró una impresión con los planes de internet que ofrecían. Seleccioné el mas amplio por un mes. Mi tranquilidad dependía de poder comunicarme sin limitaciones.

En el momento que mi teléfono cobró vida, terminé por sentirme acogida por la isla. Tiré un peso de mis hombros.

Salí muy animada de la tienda. Ya estaba lista para enfrentar las siguientes cuatro semanas.

Putu había mencionado el mercado de artesanías. Sería agradable conocerlo. Estaba cerca del sitio en donde me separé de ella. Así que redirigí el rumbo hacia ese lugar.

El estómago se preguntaba si no comeríamos ese día. Detuve el andar en un restaurante confiando en mi intuición. Probaría la primera comida balinesa. El sitio tenía una terraza de techo de palma que daba la sensación de frescura.Afortunadamente el menú mostraba los platillos con fotos, pues los nombres no podía ni pronunciarlos. Elegí unas brochetas de pollo bañadas con salsa de cacahuate acompañadas de arroz de tres colores y un licuado, del tamaño de un tarro de cerveza, de mango con maracuyá.

Me senté a observar a las personas que deambulaban en la calle mientras esperaba por los alimentos. Tendría que sobrepasar momentos como ese, en el que deseaba la compañía de alguien para comentar las primeras impresiones.

Sin aviso alguno la lluvia hizo su aparición. Con la misma velocidad que el aguacero subía su intensidad, aparecieron vendedores que ofrecían impermeables a los paseantes. Los motociclistas con igual rapidez se cubrieron dejando solo piernas y pies expuestos al agua. Creo que solo a los paseantes, como yo, tomó por sorpresa el cambio repentino del tiempo.

Llovió mientras comía. Cuando salí para continuar mi camino, ya habían desaparecido las nubes de agua y el sol volvía a brillar dejando una humedad atroz.

Encontré el mercado, caminé entre los puestos. Los marchantes me recordaron a los vendedores en México. Insistentes, trataban de atraer de cualquier forma mi atención. Cuidaba de no acercarme demasiado a la mercancía para no comprometerme, pues se desvivían ofreciendo telas, vestidos, camisas.

Era difícil apartarme de la tentación de comprar lo que veía y sobre todo cuando las blusas y pashminas, a pesar de ser de miles de rupias, equivalían a unos cuantos dólares. El precio resultaba irrisorio, pero tenía que pensar en el espacio en las maletas además era solo el primer contacto con el arte balinés.

No logré salir airosa del window shopping. Al final unos chales y un bolso bordado se me pegaron.

Faltaba completar la cuarta tarea del día, pero no había visto ningún local que rentara bicicletas ni siquiera un taller dónde las repararan.

Para cruzar la calle puse en práctica mis habilidades mexicanas de zigzaguear entre los autos. El problema era que en Ubud también había que esquivar motos y bicicletas.

Logré llegar a la banqueta contraria sin daño alguno y descubrí, entre los comercios, una hermosa construcción. Asomé la cabeza por lo que parecía la entrada. Un señor vestido con falda larga, camisa blanca y turbante en la cabeza me invitó a pasar.

Quedé sorprendida con lo que veía. No sabía si era un museo, no había letreros que indicaran de qué se trataba tanta belleza. Recorrí el lugar sin saber dónde me encontraba.

Había un tipo de quiosco rectangular, levantado del nivel del suelo como medio metro. El techo lo sostenían unas columnas de madera con grabados de personajes extraños. En el centro de este se encontraba una orquesta con instrumentos que no reconocí.

El edificio principal, en forma de pagoda con los muros color ocre y piedra gris, se encontraba cerrado al público. Solo se podía admirar la puerta con vivos dorados custodiada por dos esculturas de cuerpos humanos con rostros entre monstruos y animales. De la cintura para abajo estaban cubiertas con una tela de cuadros blancos y negros con orilla amarilla, la misma que encontré en los árboles del camino de Denpasar a Ubud.

Estaba confundida con lo grotesco de las facciones de las representaciones y la delicadeza de los tallados. Tendría que averiguar sobre estas alegorías.

Regresé a la entrada y pregunté, a la persona que me permitió entrar, qué era ese sitio.

—Ubud Palace —contestó extrañado con mi pregunta—. The most important place in Ubud —remató algo molesto. ¿Cómo era posible que no lo supiera?

Sin advertencia alguna nuevamente se dejó venir la lluvia. Me pescó en plena caminata de regreso al Airbnb. Localicé la esquina por la que había pasado después de cambiar los dólares, doblé a la derecha y tomé el camino que estaba segura era el correcto.

El hecho de que hubiera ido en motocicleta en la mañana apartó de mi mente los detalles, como una tienda o un restaurante que sirvieran de referencia. La lluvia no cesaba.

Iba empapada de pies a cabeza buscando la entrada al callejón. Aquel por donde había salido con Putu.

La calle iba de bajada, pero presentía que, con la motocicleta, no habíamos partido desde tan abajo así que descaminé lo andado y regresé a la única señal que a medias recordaba, el Café Wayan.

Sospechaba que por ahí estaba la angosta entrada a la vereda, pero mi angustia no permitía que la encontrara. Notaba la boca seca y los latidos acelerados de mi corazón.

Descubrí una callejuela, ingresé a ella, para mi desgracia era más ancha que la que buscaba, así que no me molesté en explorarla.

Cerré los ojos y traté de acordarme de algo de lo visto la noche anterior a mi llegada. Vi la imagen en mi mente de un poste de luz con varios letreros y entre ellos el de Jawi, house and painter.

Volví a la banqueta ya transitada y por tercera vez una chica, desde la puerta de un local, ofreció darme un masaje. Hubiera deseado que mejor supiera el punto de mi hospedaje, pero negó conocerlo.

La lluvia continuaba cayendo, ya no podía mojarme más y ni me importaba.

Se hizo de noche y el alumbrado de la calle era tenue. Mi preocupación aumentó.

No podía quebrarme, estaba sola.

Decidí revisar cada poste. En alguno tenían que estar los rótulos.

La emoción me invadió cuando encontré la tablita con el nombre del alojamiento y el callejón aún más pequeño de lo que recordaba.

Me adentré entre las sombras sin pensar en mi seguridad.

La serenidad regresó a mi cuerpo cuando, debajo de un farol, alguien pronunció un «¡hello Maria!».

Putu sonrió al verme ensopada. Yo solo la saludé con la tensión a cuestas. Habría tiempo para platicarle mi despiste y reír juntas, por el momento solo quería estar en mi cuarto, bañarme, meterme a la cama y olvidarme del sinsabor.

Si el día anterior la habitación había parecido la de un hotel de cinco estrellas, en mi segunda noche la noté como la de un palacio.

.

La vida es el arte de dibujar sin un borrador

John W. Gardner

Capítulo cuatro

A las nueve de la mañana de mi segundo amanecer en Ubud. Ya descansada, desayunada y con el ánimo de una quinceañera por su fiesta de cumpleaños, me dispuse a visitar el Museo Arma.

Putu ofreció llevarme en su motocicleta para que, al menos de ida, no me perdiera. Había reído a carcajadas con mi despiste bajo la lluvia.

Tenía poca información sobre el museo de arte, pero al tratarse del principal de la isla, seguro valía la pena.

No tardamos en llegar apenas ocho minutos separaba este lugar de Jawi house and painter, los cuales dediqué a observar la dirección que tomaba mi casera. La lección del día anterior la había asimilado de sobra.

Bajé de la moto pocos metros antes de la entrada al museo y para cuando llegué a la taquilla, ya traía la ropa empapada. El aire estaba tan caliente que sentía estar dentro de un sauna.

El mapa, que obtuve en la entrada, señalaba siete salas con distintas exposiciones en distintos edificios. Las construcciones las rodeaban grandes jardines. Caminé buscando la primera indicación, la sombra de los árboles ayudaban a aplacar la ira de los rayos del sol.

La puerta de la sala estaba custodiada por dos esculturas parecidas a las que había visto en el Palacio de Ubud el día anterior, solo que acá tenían facciones femeninas y collares de flores. La misma tela de cuadros cubría la parte baja de las estatuas y una sombrilla roja con flecos las protegía del sol. Había olvidado preguntar por su significado.

Entré a la primera muestra, se trataba de dibujos realizados con tinta china. En ellos aparecían escenas de la vida cotidiana de los isleños con un sin fin de elementos: agricultores con sombreros de palma, mujeres con los pechos al aire llevando canastas sobre la cabeza, palmeras, patos, perros, bueyes. Un trazo más y se saldría del cuadro. Recordé aquel libro que jugaba con mis hijos: Buscando a Wally. Reí para mis adentros con la burda comparación.

Más tarde, ese mismo día, leería una descripción de Miguel Covarrubias (1930) del arte balinés y comprendería su pensamiento. «Es un arte popular barroco muy desarrollado, aunque informal, que combina la vivacidad campesina con el refinamiento del clasicismo de Java hindú, pero libre del prejuicio conservador y con una nueva vitalidad disparada por la exuberancia del espíritu demoníaco del primitivo tropical».

Si que era una exageración de trazos, pero los dibujos de los personajes eran perfectos. Reconocía el esfuerzo en cada cuadro.

Salí satisfecha con lo que había visto. Caminé entre árboles cuyas raíces decidieron subir a la superficie y extenderse sobre los adoquines del sendero, asemejando las redes de los pescadores.

El calor era abrumador, hubiera sido feliz de meterme bajo el chorro de una fuente que encontré en mi camino, total nadie lo habría notado con lo mojada que tenía la ropa.

La curiosidad, que es parte intrínseca de mi personalidad, me invitó a cruzar un puente de piedra rodeado por plantas y estatuas repletas de musgo que se reflejaban en un estanque con peces de colores.

Como no queriendo, mis pasos siguieron el sonido agradable de xilófonos y gongs, provenientes de un salón con piso de baldosas pulidas y sin paredes. La música es mi debilidad, atrapa mis sentidos los vuelve vulnerables.

Una decena de niños vestidos con sarongs (ya sabía que así se llamaban las faldas largas que usaban tanto hombres como mujeres) y descalzos seguían las instrucciones de dos profesores que marcaban a cada uno, con rudeza, las posiciones para la cabeza, manos y piernas.

En silencio para no perturbar la enseñanza, me senté en una banca de cemento a observar a los aprendices de danzantes.

Cada movimiento era premeditado inclusive la expresión con los ojos. Las posturas eran marcadas por la música. No eran desplazamientos suaves, sino firmes. Doblaban brazos y muñecas bruscamente, hacia dentro y hacia afuera, quedando como estatuas por segundos.

A los pocos días comprendí la importancia de la danza para esta cultura. Cada posición emulaba a sus espíritus, dioses, demonios y guerreros.

La concentración de esos rostros infantiles era total. Recordé las caritas de mis hijos a esa edad. Añoré aquellos días en que los llevaba a sus clases de la mano. ¿En qué momento se habían convertido en adultos dueños de su voluntad y habían dejado de necesitarme?

Con disimulo abandoné la banca para no distraer a los alumnos y regresé a los jardines para continuar el recorrido por el museo.

Iba absorta en mis pensamientos y no noté que a un árbol, muy particular, le colgaban unas bolas del tamaño de melones. Estuve a punto de golpearme la cabeza con una.

Los asombros se seguían uno al otro. Solo con mi cámara podría guardarlos fielmente para después hacer un recuento de los hallazgos en la isla. Esto era solo el principio de lo que iría descubriendo.