Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Geschichten über das Fremde und gleichzeitig Schöne, über das Heranwachsen zwischen den Kulturen, Heimat und Sehnsucht. Was meint man, wenn man Zuhause sagt? Wo ist man heimatberechtigt? Heimat wird nicht gefunden, aber sie holt einen ein, taucht im Rückspiegel auf, sobald man ausbrechen will. Von Zagreb, Klagenfurt oder Wien nach Teheran ist es oft nur ein Gedankensprung. Da wie dort interessiert sich Anna Baar weniger für Schauplätze und angebliche Sehenswürdigkeiten als für das Geheime und Verheimlichte. Sie sieht genau hin, geht über Schmerzgrenzen, erzählt von der Großmutter, die im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis kämpfte und im jugoslawischen Bruderkrieg vor den eigenen Leuten in ihren Keller fliehen musste, von der einst schönen, bewunderten Frau, die sich als kranke Greisin nicht zurechtmachen lässt für die Freunde aus Kärnten. Immer geht es um das Anderssein, um den Hass der Deutschkärntner gegen die Kärntner Slowenen und Jugoslawen, den Kindheitsduft von Mandeln und getrockneten Feigen, um Heimatstolz und Heimatscham, um die Erkenntnis, dass schöne Worte nicht taugen, das Schreckliche zu benennen. Einmal wütend, dann wieder zärtlich und heiter schreibt Anna Baar gegen die eigene Sprachlosigkeit an, ringt um präzise Worte für das Unsägliche und Beschönigte. Ihre Beschäftigung mit dem Vergangenen zielt auf das Heutige ab. Ein tiefgründiges, politisches und hochaktuelles Buch.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 167

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

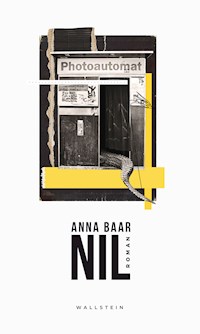

Anna Baar

Divân mit Schonbezug

Erzählungen

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese

Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet

über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Wallstein Verlag, Göttingen 2022 www.wallstein-verlag.de

Umschlaggestaltung: Eva Mutter (evamutter.com)

ISBN (Print) 978-3-8353-5194-3

ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-4868-4

ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-4867-7

Die Entrüstung ist für mich der Stift, den die Puppen im Hintern haben, der Stift, der sie in der Senkrechten hält. Wäre ich nicht mehr entrüstet, würde ich glatt umfallen.

Gustave Flaubert

Inhalt

Divân mit Schonbezug

Besser

Tausendmal schöner als Ihr

Sonst nicht

142 km/h

Der gute Onkel aus Amerika

La, la, la

Heimathafen

Umzug auf Zehenspitzen

Dida Stijepan

Und Heimweh hab ich nur zuhaus

Nazar

Dschinn

Jerusalem

Kindermund

Kino

Schöne Tage

Schweigen in Vergangenheitsform

Selfie im Bambiland

Gummi, Gummi

Wie im wirklichen Leben

Meermanns Garn

Kugel-Kugel-rot

Wohin aber jetzt mit Gert Jonke?

Tinnitus

Abwesenheitsnotizen

Der Duft von Pistazien

Faust zum Gruß

Hoilalilahoilala

Das ewige Dort

Nachweis

Divân mit Schonbezug

Da ist etwas in meinem Mund. Hart. Spitz. Scherben! Mutter brüllt Spuck es aus! Der Mund füllt sich mit Blut. Spuck es aus! Ich schlucke. Der Taxifahrer hupt, schreckt mich aus meinem Traum.

Ich habe nicht aufgezeigt, als der Klassenvorstand anlässlich der bevorstehenden Feiern zum siebzigsten Jahrestag der Volksabstimmung über die staatliche Zugehörigkeit der nach 1918 von Jugoslawien beanspruchten, mehrheitlich von Slowenen besiedelten Gebiete in Südkärnten fragte, wer von uns Schülern zuhause die andere Sprache spreche. Niemand hat aufgezeigt, damals in der Klasse am musischen Stiftsgymnasium der Landrandhauptstadt K., deren Namen in den Erzählungen der da Eingeborenen oder sonstwarum Heimatberechtigten schon oft und oft auf den Anfangsbuchstaben heruntergebrochen wurde, wie man es von Zeitungsberichten über Gewaltverbrecher, Verbrechensopfer und Tatorte kennt. Auch und gerade Dichter hielten und halten es so, notgedrungen vielleicht – oder furchtgedrungen. Und doch beschreiben sie die Gassen, Straßen und Plätze, Menschen und Vorkommnisse, als brauche es zur Gewissheit weder einen Namen noch das bewusste Kürzel noch die Randnotiz österreichische Stadt.

Fast zwei Jahrzehnte später werde ich erfahren, dass wir Stiftsgymnasiasten, wären wir ehrlich oder jedenfalls furchtlos gewesen, zu vieren aufgezeigt hätten, als uns der Herr Professor wenige Tage vor dem zu unser aller Freude schulfreien 10. Oktober nach der Geheimsprache fragte. Wäre ich wenigstens später ehrlich und furchtlos gewesen, hätte ich ein Jahr danach auch auf die Erkundigung des Polizeibeamten auf der Führerscheinstelle wahrheitsgemäß geantwortet – und auf meinem Führerausweis stünde unter Geburtsort heute kein falsches K., sondern die inzwischen exjugoslawische Hauptstadt.

Do you like Tehran?, fragt der Taxifahrer während ich durchs halbgeöffnete Fenster auf die schneebedeckten Gipfel des Elburs blicke, dahinter das Kaspische Meer, der Landstrich im Dunst der Ferne als rhythmisch aufblitzender Lichtpunkt zwischen den Häuserfronten, darauf die Außenmodule billiger Klimageräte, und Satellitenanlagen und Brustbilder bärtiger Männer. Yes, erwidere ich – aber sofort befremdet, weil sich der Fahrer erkundigt: Is it nice where you live?

Yes, verdammt! Absolut nice! Ich könnte die Landstriche loben. Oder die Nähe zum Meer. Oder viel weiter ausholen. Manche Volksgenossen, insbesondere die Stadt- und Landflüchtigen von K., die es mit einem Rucksack oder Trolley voller Gefühle und Erinnerungen bis in die österreichische Bundeshauptstadt oder in eine andere europäische Metropole oder sogar in die weite Welt geschafft haben, fragen, warum nicht auch ich längst ganz woanders sei. Es soll als Auszeichnung gelten, die Frage gestellt zu bekommen, da sie einem bedeutet, hinausgewachsen zu sein über den Minimundus.

Was hat jemand wie du in der Stadt K. zu suchen?

Der Frager gibt sich das Ansehen, den Mief überwunden zu haben, an den er nicht aufhört zu denken. Dass einer, der es weit gebracht hat, überhaupt Umgang pflegt mit den Zurückgebliebenen, liegt vermutlich daran, dass er sich im Heimaturlaub trefflich herablassen kann mit der ewigen Frage, einmal mitleidsvoll, dann wieder schadenfroh, immer in der Art derer, die sich im Vorteil wähnen, als wöge der alte Rucksack in einer Großstadt leichter, als sei es ausgeschlossen, als halbwegs heller Kopf in einer Stadt wie K. so etwas wie Glück zu finden, als herrsche da Krieg oder Mangel und Hunger bei vollen Bäuchen.

Is it nice where you live?

Wo ich lebe, Sir, liegt über allem ein Schweigen. Die es zu brechen suchen, sieht man der Reihe nach scheitern. Manchmal kommt ein Reporter, Stimmungen einzufangen, steht wie die alte Kuh vor einem neuen Gatter, doch seine Reportage bestätigt seine Vermutung: Traurige Männergesänge und Gebirgspanoramen, das Humtata-Tätärä, der zünftige Alpenschmäh, Schuhklappern, Kopfsteinpflaster, Dirndln und Krachlederhosen, das Suhlen in der Idylle. Im Bierzelt wird gejohlt und dazu kräftig geschunkelt.

Nice, nice, Baby!

Abgründe, Kippeffekte ländlicher Lieblichkeit: Ein fremdelndes Naturvolk vom Stamm der Bergscheuklappen, dem sich der Reporter wie ein Volkskundeforscher natürlich von vorne nähert, um an der friedlichen Absicht keinen Zweifel zu lassen. Die Eingeborenen, heißt es, haben schon manchen gefressen. Mancher wurde von ihnen brutal in die Flucht getrieben, weil er nicht spuren wollte. Die wenigen Widerständler werden schief gemustert, als hielten sie die Stellung in einem verlorenen Krieg. Meist reden sie sich heraus, geben sich welterfahren, weitsichtig trotz der Berge, die ihnen die Aussicht schmälern, nur um nicht zuzugeben, dass sie selbst nicht wissen, warum sie den Absprung nicht schaffen.

Yes, Sir, it’s very nice! Nice bis zum Gehtnichtmehr.

Wenn mich die Traurigkeit längere Zeit nicht besucht, beginne ich, mich heimlich nach ihr umzusehen, wie man sich nach einem aus dem Blickfeld verschwundenen Begleiter umsieht, der einem zwar lästig war, aber wenigstens treu. Fast immer taucht sie dann auf, die liebe Traurigkeit, und ich tu überrascht, wie es Großmütter tun, wenn Kinder triumphierend aus Verstecken springen, die längst erraten sind.

Reden wir von hier, Sir, Ihrem Land, diesem Da. Stellen Sie sich vor: Seit meiner Ankunft hier war ich keinen Tag traurig, nicht einmal bei den vertrauten Einschlafgedanken an vergangene und bevorstehende Tode, die mich als kleines Kind zu einem Gott beten machten, an dem ich zweifeln musste, Gedanken, bei denen ich wieder und wieder weinte und heute noch weinen könnte, im Wissen, dass der Tod weder nur war noch sein wird, aber Allgegenwart ist, in allem noch so Lebendigen und gerade im Noch. Die Traurigkeit lässt mich im Stich, kommt nicht an gegen Schönheit, Fülle und neue Tücke, will sich da nicht einstellen, selbst wenn ich mir, um sie zu reizen, in Erinnerung rufe, was ich verloren habe oder verloren glaube. Glauben Sie ruhig, Sir: Ich stelle sie auf die Probe, werfe Lockhappen aus. Misstraue der Idylle!

Der Fahrer schaut konzentriert. Ich kann es nicht leiden, wenn sich unsere Blicke versehentlich in seinem Rückspiegel treffen. Look!, sagt er jetzt und zeigt auf den Porsche Cayenne, der vor uns aus der Seitenstraße biegt, Very nice car. Und dann: What kind of car do you have? – A Landrover. – Oh! Good car! Very nice!, während ich durchs halbgeöffnete Fenster seines Saipa picknickende Familien auf den Rasenflächen neben der Stadtautobahn sehe und daran denke, wie ich mich in manchen schlaflosen Nächten ans Steuer eines alten schwarzen Landrovers setze und ziellos durch K. kutschiere – Komm, Traurigkeit, schnall dich an! – und wie der Hauptdarsteller in einem Neunzigerjahrestreifen des iranischen Filmemachers und Dichters Abbas Kiarostami in elend langen Einstellungen in seinem weißen Range Rover durch die Stadtrandzonen im Norden Teherans kurvt, dieses staubige Ödland zwischen Trockengrasflächen und Stahlbetonbauskeletten, die vorderen Seitenfenster zur Hälfte heruntergekurbelt. Und hinter den Scheiben des Saipa jetzt ein anderer Film, das zweite Gesicht der Stadt; die Ewigkeit eines von gleißenden Blechströmen und offenen Kanälen durchäderten Gartens!

Zur Maulbeerzeit würden manche sogar die Wipfel erklimmen, um die Früchte zu pflücken, schildert der Fahrer, als er bemerkt, wie ich zwei Männer betrachte, die sich auf dem Fahrbahnteiler inmitten der vierspurigen, gegenläufigen Verkehrsflüsse nach einer Baumkrone strecken, Äste schüttelnd und sich nach dem Boden bückend, und wieder die Köpfe im Nacken und so fort und so weiter, und sogleich die Szene des wieder anderen Films, in der ein zugestiegener Fremder dem Mann am Steuer des Rovers erzählt, wie er eines Morgens, lange vor Tagesanbruch, ein Seil in den Kofferraum warf und sich auf den Weg zur Maulbeerplantage machte, wo er, da es nicht glückte, das Seil über einen der dickeren Äste zu werfen, den Baum erklettern musste, um es anzubinden. Und wie er beim Festzurren des Seils nicht widerstehen konnte, sich eine der saftigen Maulbeeren zwischen die Lippen zu schieben, dann eine zweite, dritte, und wie er, der Tag brach an, plötzlich Stimmen vernahm und ein paar kleine Kinder, wohl auf dem Weg zur Schule, neugierig näherkamen und ihn ermunterten, die Äste kräftig zu schütteln, um Sekunden später dankbar und himmelhochjauchzend die Maulbeeren einzusammeln. Und wie er das Seil dann löste und sich, den Mund voller Süße, das Vorhaben doch versagte.

Leben, halt an, ich will aussteigen, gibt der Fahrer zurück, als ich ihn bitte, den Schriftzug auf einem Lastwagen zu übersetzen, und der Mann im Film fährt im Schritttempo neben dem Fußgänger her, If you’ve got money problems, I can help, und der Passant steigt zu, fragt nach der Gegenleistung, und Lady Liberty erscheint auf einem Graffiti als grinsender Totenschädel. Iran is not IS, klärt mich der Fahrer auf. We are normal, you know. Dann dreht er das Radio lauter, Dudelsack, Tombaks, Männergesang – Frauen dürfen nicht singen, doch ich erinnere mich, wie ich mit diebischer Freude über den Unrechtsbruch leise mitgesummt habe, als ein Touristinnengrüppchen im Hinterhof des Basars Alouette angestimmt hatte.

Im Spiegel die Augen des Fahrers, der sture Blick nach vorne, und dann, zu Trommeln, Ouds und Bandarigedudel, verliert sich das Spiegelverkehrte im Weißrotgelb der Standarten und prachtvollen Trauerkranzschleifen, die an den Jahrestagen der Kärntner Volksabstimmung zu anderen Männergesängen im eisigen Herbstwind bammeln, und die Stiftsgymnasiasten senken den Blick aufs Schachbrett der langen Arkadengänge und stimmen ein in das Schweigen ruhmreicher Heldenlieder. Und jedes Kind weiß, dass im Schweigen die größeren Dinge hausen.

Die Wahrheit bleibt unzumutbar.

We are Aryans too. Habe ich richtig verstanden? Das Radio ist zu laut, ich will ihn auf keinen Fall bitten, den Satz zu wiederholen, will We are not entgegnen, um dann doch nichts zu sagen. Wieder nichts, wie einst, Jahre bevor der Hauptmann von den Feierlichkeiten zum 88. Jahrtag des Kärntner Urnenganges bei Nacht und Nebel heimfuhr und ich endlich kapierte, warum ich mir einst so fest auf die Zunge gebissen habe, dass sie immer noch blutet.

Da war was am Straßenrand. In den Scherbenprismen spiegeln sich tausendfach Leuchtreklamen und Lichter.

Der normale Mensch unternimmt nachts keine Fahrten in seinem alten Rover, nur weil ihn eine Sehnsucht nach unerreichbaren Zielen am Ein- oder Durchschlafen hindert. Er läuft nach Einbruch des Dunkels nicht in den nächsten Wald, um seinen Mörder zu treffen oder seinen Erlöser. Er meidet gefährliche Länder und muss nicht ständig erklären, dass er sich neue Gesichter beim besten Willen nicht merkt und keine Namen und Nummern und niemals einen Witz, dafür den ganzen Wortlaut von Gentille Alouette. Er findet nichts dabei, wenn einer, Je te plumerai la tête, bloß We are normal sagt oder von Ariern redet. Er wäre nicht stolz darauf, selbst weder noch zu sein. Seine Plätze sind hell. Seine Sicht auf die Welt: nicht der verlorene Blick durch dreckige Windschutzscheiben. Et la tête / Et la tête.

Der normale Mensch ist und bleibt Realist. Alouette, Alouette. Und wenn er doch einmal träumt, dann gewiss nicht von Flucht. Er weiß, er kann gar nicht flüchten, weil jeder Fahrweg zur Sackgasse wird, sobald die Heimat, O-oh, in seinem Rückspiegel auftaucht.

Der normale Mensch weiß seine Herkunft zu schätzen, weiß, wo er hingehört. Das Wort ist ihm unbedenklich und das Auto kein Fetisch. Er glaubt nicht an einen Film, in dem der Geschmack von Maulbeeren einen Lebensmüden am letztlichen Heimgang hindert. Mit ihm ist gut Kirschen essen. Er lässt die Vergangenheit gut sein und spuckt seine Kerne weit und schielt nicht nach seiner Trauer, wenn sie ihn sitzenlässt.

Der normale Mensch schreibt nicht: Was aus dem Radio des klapprigen Saipa tönt, erinnert mich an die Lieder, die an den Nachmittagen ausgewalzter Sommer aus dem Weltempfänger meines Großvaters dröhnten und mir den Orient tief ins Kinderherz pflanzten und es dehnten und spreizten, obwohl ich noch gar nichts wusste von turmhohen Ziegelkuppeln und den schweren Aromen auf den Umschlagplätzen der Wünsche und Tropenträume, und nichts von Akataš, Hafis oder dem Ursprung der Arier, nichts von Shirin und Farhad, aber schon alles vom Duft der Feigen, grünen Mandeln und Granatapfelblüten, vom Sound der Tamburs und raschelnden Reisbundbesen, der Süße vollreifer Maulbeeren oder der klebrigen Masse, die man anderswo und überall, nur nicht hier, Türkischer Honig nannte. Und alles wusste das Kind über Opanken und Kelimtaschen mit Quasten. Denn Balkan hieß: Seelenwiege, und Kiarostami schrieb von ungehorsamen Träumen.

Ob sich Widerstand lohnte?

Der normale Mensch heult nicht bei Underground von Emir Kusturica, findet es aber lustig, dass er das letzte Geleit zu Ehren des Marschalls Tito mit Lili Marleen unterlegte. Er redet nicht so geschwollen, schwatzt nicht so konstruiert, weiß, dass jede Erzählung etwas zum Lachen fordert, sobald es um Finsteres geht. Tito war fast 88, als er hinüberging. Der normale Mensch mag das nicht merkwürdig finden. Er fürchtet Kitsch und Pathos und traute sich nie, zu behaupten, eine Windschutzscheibe sei in Wahrheit ein Bildschirm. Das Lied von Lili Marleen zu den schwarzweißen Bildern: kleine Pioniere, die selbstgepflückte Buketts auf die Gleise legen, ehe der Plavi voz mit dem einbeinigen Leichnam in Richtung Beograd über die Stränge donnert. Menschen wie du und ich, die in Stofftücher rotzen, vielleicht in der leisen Ahnung, nicht nur den lieben Marschall zu Grabe tragen zu müssen, sondern ein ganzes Land. Seht die Staatsoberhäupter hinter dem Sarg herschreiten: Honecker, Schmidt, Saddam, Gaddafi, Ceauşescu, Breschnew, Arafat, Hans-Dietrich Genscher, vier Könige und fünf Prinzen, an die sechzig Minister und andere hohe Tiere – schweigsam wie die Zebras, Affen, Giraffen, Geparden und indischen Elefanten auf der Insel der Seligen, wo der Weißuniformierte mit der englischen Queen zum Walzer das Tanzbein schwang, als er noch beide hatte, während Widersacher auf einem anderen Eiland in einer Art Hölle schmorten. Später erwies ihm ein Todfeind die erste und letzte Ehre, sechs Jahre vor der Affäre, die nicht dazu angetan war, der Erinnerung des einstigen braven Soldaten auf die Sprünge zu helfen und die Schattenbilder aus Jugoslawien zu lichten – Massaker an Partisanen, Morde an Frauen und Kindern, die Auslöschung ganzer Dörfer –, sondern vielmehr dazu führte, dass ihn sein Volk, Jetzt erst recht!, zum Präsidenten kürte. Balkanoberkommando! Silber mit Eichenlaub für das tapfere Kämpfen unter feindlichem Feuer!

Der normale Mensch wird das nicht merkwürdig finden, wird nicht zum Kettenhund eigener Assoziationen, wird bei Gelegenheit nicht auf den Film zurückkommen, in dem ein Typ mit buschigen Brauen und traurigem Schlafzimmerblick durch halb Teheran kurvt, nur um einen zu finden, der sich bereiterklärt, das ausgehobene Loch sorgfältig zuzuschaufeln, sobald er darinnen liegt und die Tabletten wirken. Er pfeift auf den Blutgeschmack und auf den Geschmack der Feigen.

Da ist was in meinem Mund! Die Mutter, wieder, Spuck aus! Ich spucke es auf den weißen baumwollenen Schonbezug ihres geliebten Diwans. Aber das sind ja Maulbeeren – und ich dachte schon …! Ihr Lachen zerläuft in der Hymne, die vor der Granatapfellesung im Festsaal einer Uni aus den Lautsprechern dröhnt. Nachher umringen mich Frauen, mustern mich freundlich und so, als hätten sie Kameras anstelle gewöhnlicher Augen. Manche stecken mir Zettel und Kärtchen zu, darauf Namen, Nummern, Herzen und E-Mail-Adressen, und reichen mir Plastikboxen mit pickigen Blätterteigtaschen. Salam! Salam!Salam! Irgendwann winke ich ab. Wo habe ich aufgeschnappt, dass es sich hier nicht gehöre, restlos aufzuessen, weil es dem Geber bedeute, er habe zu wenig gegeben?

Do you like this one? – Yes. Ich habe gar keinen Hunger. It’s with rosewater syrup. Eigentlich mag ich nichts Süßes. Yes, very nice! Very nice! Ich kenne das von zuhause. I know that from my country. – You eat that in Austria too? – Yes, but no … I mean … I was born in former Yugosla …

Die Blenden der Kameraaugen werden auf einmal weiter. Ihr Onkel sei dorthin gereist, um an der Seite der bosnisch muslimischen Brüder gegen die Serben zu kämpfen, sagt eine der jungen Frauen, und We are Aryans too. Diesmal bin ich sicher, richtig gehört zu haben. Viele seien dort gewesen, stimmen die anderen ein und erzählen Anekdoten, während ich in mir verschwinde: Mich dürfte es gar nicht geben, wegen der Rassengesetze.

You should try this one. It’s made from pomegranate syrup. Eine sagt, ihr Vater sei nicht mehr heimgekehrt.

Europas letzten Krieg haben sie hier wacher und bitterer mitbekommen als die große Mehrheit meiner eigenen Leute, die die Nachbarn zwar, den Spendenaufrufen sei Dank, in Not und Bedrängnis wussten, aber sich selbst überließen. Wozu die Augen erheben, wo man es doch gewohnt war, auf sie herabzuschauen? Die von da unten galten weder als Brüder noch Freunde, und eigentlich nicht einmal als echte Europäer. Balkan also, wieder.

Have you ever been there? – Bosnia? – Yes. – Of course! – Is it nice there? –

Nice?

Endlich wieder im Taxi, frage ich meinen Fahrer, warum es hier üblich sei, Sitzmöbel und Koransuren oder das Bild des Bärtigen durchsichtig zu verhüllen, originalverschweißt oder in Folie gewickelt. In order to protect good things from dust and dirt, das sei den Leuten wichtig, und ich frage nicht weiter und denke an Plastikhäute, die das Schöne und Gute, vergilbt, verstaubt und verdreckt oder längst durchgewetzt, nicht wirklich bewahren können, aber grausam entstellen, und denke auch an die weißen Schonbezüge der Mutter, über den Diwan gebreitet, um den Originalstoff vor Schmutz und Verschleiß zu schützen, auch um den Preis, dass man ihr hochgeschätztes Brokat mit dem Gold-Jacquard-Muster, beim Tapezierer bestellt, weil es so wunderbar mit den Vorhangquasten und Zierpolstern harmonierte, kaum je zu Gesicht bekam, höchstens zwei-, dreimal im Jahr, wenn der Baumwollschoner für die Dauer eines besonderen Gästeempfangs in einem Wandschrank verschwand.

Man nimmt das Plumpe in Kauf, um das Schöne zu schonen, bewahrt es knausrig für später und sehnt sich nach den Zeiten, die in Geheimladen nisten und unter Plastiktischdecken, in Einbänden, Folien, Kisten so lange ihr Dasein fristen, bis sie unbrauchbar sind, ganz aus der Zeit gefallen, wie der Vučko aus Filz, Großmutters Gelegenheitskauf vor den Olympischen Spielen. Stolz auf ihr Sarajevo als Gastgeberstadt der Welt wurde die Ungelenke auf ihre alten Tage auf einmal sportbegeistert. Alle Kinder mussten still vor dem Fernseher sitzen bei der Eröffnungsfeier im extra renovierten Koševo-Stadion, während sie Kette rauchte, da zu befürchten stand, dass der Strom wie gewohnt auch dieses Mal ausfallen könnte. In den Tagen darauf gab es anstelle des Crtić Schifahren und Eiskunstlauf.

Keines der Kinder durfte das hässliche Vučko-Wölfchen aus der Verpackung nehmen, einer quadratischen Schachtel aus transparentem Plastik, geschweige denn damit spielen.

Wohin jetzt mit dem Maskottchen? Die Großmutter hat mir den Vučko geschenkt – zwanzig Jahre nachdem ich die Ohrfeige kriegte, weil ich beim Riesenslalom für Hubert Strolz Daumen drückte anstatt für Jure Franko, der auch ohne mein Zutun die erhoffte Medaille für Jugoslawien brachte. Sie war in das Alter gekommen, da man langsam bemerkt, das zeitlebens Angehäufte nicht mehr tragen zu können. Alles stand abgestanden, nutzlos, wie eingewintert.

Heute liegt das Wölfchen originalverpackt in meinem Abstellregal mit den Fürspäterdingen. Ich bringe es nicht übers Herz, es endlich wegzuwerfen, obwohl mir übel wird, sooft ich daran denke, es könnte mich in seinem Sarg aus transparentem Plastik schneewittchenhaft überdauern. Und was, wenn die Kinder ihn fänden? So ist das in manchen Häusern: Man spart alles auf für ein Später, das es am Ende nicht gibt, manchmal sogar sich selbst. Und die scheußlichen Dinge, an denen Geliebte hingen, werden zum schwersten Erbe. Das Gemüt hängt sich daran, hängt sich dran auf, wird eng.

Jure Franko war, sagte mir neulich einer, an und für sich Slowene.

Auf der Taxifahrt zum Imam Khomeini Airport sehe ich Märtyrerbilder an überholenden Autos, im Rückspiegel aber jetzt die roten Totenkopfschilder – Mine, zabranjen prolaz!