Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

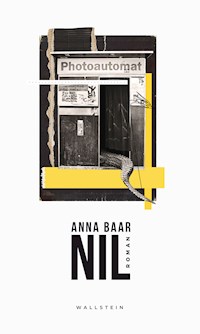

"Am Ende trifft alles zu, gerade das Ausgedachte." Über die prophetische Kraft des Schreibens. Eine Geschichtenerfinderin wird beauftragt, ihre Fortsetzungsstory für ein Frauenmagazin in der nächsten Ausgabe zu Ende zu bringen. Fieberhaft entwirft sie ein Endszenario, vernichtet aber die Notizen - nicht, weil es misslungen wäre, sondern aus Furcht, es bewahrheite sich. Was, wenn sich das Geschriebene als biografisch erwiese - aber nicht rückwärtsgerichtet, nicht memoirenhaft aus dem Leben gegriffen, sondern wahrsagerisch, mitten ins Leben hinein? Existiert die Erzählerin nur in ihrer Geschichte? Gibt es daraus ein Entkommen? Ein hochliterarischer Roman über das Verhältnis von Realität und Fiktion, Erzählen und Erinnern - sprachlich virtuos und packend geschrieben. "Wir werden unsere Geschichten nicht los, ob wir sie nun erzählen oder nicht, manchmal rutscht etwas davon heraus, mitten ins Schweigen hinein, in die stehengebliebene Zeit, zu einem Schwank gekürzt, einer Kurzfilmsequenz. Kann sein, wir tun was hinzu, oder wie lassen was aus, spielen uns zu Helden auf, spielen die andern herunter. Wir stolpern, fallen uns ins Wort. Am Ende trifft alles zu, gerade das Ausgedachte."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 169

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Anna Baar

Nil

Roman

Für Tommy

Ein wahrer Freund ist gleichsam ein zweites Ich.

Cicero

Inhalt

Livestream

Zwischensequenzen

WarteschlangenbluesoderDie Frau auf dem Bild

Showdown(Ein Herz, ein Sprung, ein Satz)

Impressum

Livestream

J’ai tant neigé pour que tu dormes

Georgette Philippart für César Vallejo

Ich war es nicht. Seit sie mich hier festhalten, denke ich diesen Satz. Aber ich sage ihn nicht. Nach außen hin soll getan sein, als sei die Rede von nichts. Alles nur wegen des Fetzens Papier, darauf der Rest des Entwurfs für meine letzte Geschichte. Sie ist aus dem Ruder gelaufen, der Zwinger sperrangelweit offen, das Ungeheuer entkommen.

Ich lasse mir nichts unterstellen, lebe zurückgezogen, halte mich an die Gesetze. Meistens sehe ich fern, zocke vielleicht ein bisschen oder notiere mir was. So ziehen die Tage dahin. Pläne habe ich keine. Sicher, noch ist nicht alles erfüllt, aber ich steh um nichts an. Erkundigt sich einer nach meinem Beruf, sage ich bloß Erfinder, denn ich erfinde Geschichten, Fortsetzungsstorys genauer gesagt, für ein Frauenmagazin. Die spielen im Arztmilieu, handeln von Leben und Tod, Liebe und solchen Sachen. Manchmal schreiben Leser an den Chefredakteur, diese und jene Szene habe ihr Leben verändert, ja, manches sei nach der Lektüre tatsächlich eingetreten. Ob man sich infiziert mit dem erfundenen Schicksal, indem man die Nase zu weit zwischen zwei Heftseiten steckt?

Neulich verlangte der Chefredakteur, dass ich meine Fortsetzungsstory in der folgenden Nummer zu einem Ende bringe. Er habe sie aufgrund sich mehrender Leserbeschwerden noch einmal nachgelesen, an einzelnen Sätzen, Gedanken wohl sein Vergnügen gehabt, sich aber ständig gefragt, was die Geschichte soll. Ich konnte ihm nichts erklären, fragte stattdessen nur, wie ich es anstellen solle mit einem jähen Ende. Meinetwegen, entgegnete er, indem sich das Paar ein Herz nimmt und von einer Klippe springt.

Die letzten Tage und Nächte habe ich mich am Schlussteil versucht, schließlich alles verworfen, denn wie es geschrieben stand, ging mir alles so nahe, als ginge es dabei um mich, aber nicht rückwärtsgerichtet, nicht memoirenhaft aus dem Leben gegriffen, sondern wahrsagerisch, mitten ins Leben hinein. Mit einem Mal schien es unmöglich, zu einem Schluss zu kommen, ohne selbst zugrunde zu gehen. Es sei denn, sagte ich mir, ich fände den anderen Ausgang, eine Art Hintertüre, durch die ich beizeiten entwischte. Wer weiß, wo die Wahrheit beginnt und wo sie zu Ende ist?

Warum ich überhaupt hier bin? Sie verdächtigen mich. Jedenfalls deutet alles darauf hin. Jemand, wurde behauptet, sei am Vortag verschwunden. Um wen es sich handelt, sagten sie nicht. Ich könne es mir wohl denken, schließlich soll ich Zeuge, vielleicht sogar Drahtzieher sein. Aber das trifft nicht zu. Mit dem Verschwinden gleichwelcher Leute habe ich nichts zu tun.

Ich stelle mir vor: Ein Verhör. Wir sitzen im Halblicht, mir gegenüber Wärter und Kamerafrau. Genau so sollen sie heißen – Wärter und Kamerafrau. Die Frau bleibt stumm und reglos, Ellbogen auf dem Tisch, das Kameraauge des Smartphones dauernd auf mich gerichtet. Der Wärter stellt allerhand Fragen, schnippt an seiner Zigarre. Bei jedem kräftigen Zug sehe ich im Schein der knisternden Glut ein neues Gesicht; ein geläufiges Phänomen, wie früher mit Papa beim Guck-guck-Spielen – sooft er die Hände von seinem Gesicht nahm, sah mich ein anderer an.

Noch heute bin ich nie sicher, wer sich als nächster zeigt, wenn Papa von damals erzählt, szenische Anekdoten aus einem früheren Leben; zum Beispiel von seiner Zeit als Dompteur oder als Weltenbummler. In Mostar, bald nach dem Krieg, habe er einen gesehen, einbeinig und auf Krücken, der für ein lumpiges Kleingeld von einer steinernen Brücke in den eiskalten Fluss sprang, immer und immer wieder, oder in Rom auf dem Petersplatz einen als Priester verkleideten Mann, der bot einem Grüppchen Touristen Haschisch und Ecstasy an, und auf dem Pariser Friedhof die Grabinschrift eines Dichters, der, so ging die Legende, entkräftet von Hunger und Kälte im dichten Schneetreiben einschlief, nachdem er auf dem Heimweg ausgerutscht und hingestürzt war.

Hat Papa den Namen des Dichters genannt oder den Grabspruch zitiert? Ich stelle ihm keine Fragen. Kommt er ins Reden, werde ich still. Im Schweigen ist weniger Stummsein als in den gängigen Worten.

Wir werden unsere Geschichten nicht los, ob wir sie nun erzählen oder nicht, manchmal rutscht etwas davon heraus, mitten ins Schweigen hinein, in die stehengebliebene Zeit, zu einem Schwank gekürzt, einer Kurzfilmsequenz. Kann sein, wir tun was hinzu, oder wir lassen was aus, spielen uns zu Helden auf, spielen die andern herunter. Wir stolpern, fallen uns ins Wort. Am Ende trifft alles zu, gerade das Ausgedachte. Es wäre völlig absurd, nach dem Wahrheitsgehalt einer Erzählung zu fragen. Wenn es nicht wahr ist, sagt Papa, ist es doch gut erfunden. Er nannte sich immer Dompteur. Für Mama war er Direktor, für mich bloß ein Käfigputzer. Kam er vom Zoo nach Hause, roch er selbst wie ein Tier.

Ab und zu nahm er mich mit. Sowie er in seinem Revier war, schritt er weit aus und tat wichtig, als sei es ein Sonderrecht, so oft und so lange man wollte an seinem Ort zu verweilen; jedes Kind, behauptete er, würde mich darum beneiden. Er hasste es, wenn ich heulend vor einem der Käfige stand, mit seinen Gefangenen sprach, mich gar vor ihnen verneigte. Immer geriet er dann wortreich über die Gitter ins Schwärmen, die Stäbe aus Schmiedeeisen, die Bunde feuergeschweißt, felsenfest, ausbruchssicher – Wovor fürchtest du dich? Meine Beklemmung aber rührte nicht von der Furcht vor den armen Geschöpfen jenseits der riesigen Gitter, sondern von meinem Ekel vor seinem dummen Wahn, die Insassen zu beherrschen. Rechtmäßig herrscht doch nur, wer das Wilde nicht einsperrt und schwächt, sondern in Freiheit bezähmt. Papa und die Tiere blieben durch Schlösser und Riegel getrennt, abhängig voneinander statt in Liebe verbunden.

Der Zoo war ein Tiergefängnis. Sowie man durchs quietschende Drehkreuz trat, beiderseits Gitter an Gitter ohne ein Fleckchen Grün, zur Linken ein Rudel Makaken, rechts ein Pavianpärchen, zuweilen apathisch kauernd, oft in rastlosem Kreisen ohne Versteckmöglichkeit, zur Schau gestellt zum Ergötzen beim Dahinvegetieren, Lausen und Onanieren. Dem einen oder andern mochte es zwar gelingen, am helllichten Nachmittag, zur besten Besucherzeit, in einen Traum zu entfliehen, doch johlte dann meist ein Kind, um den vermeintlichen Faulpelz aus seinem Schlaf zu schrecken. Und wenn sich die Tiere paarten, hörte man spitze Schreie und das Gackern und Kichern peinlich berührter Damen. Ja, die viehischsten Laute kamen aus Menschenkehlen, und zärtlich klangen sie nur beim Streicheltierareal unter der Dachterrasse. Dort gab es Pampashasen, Meerschweinchen und Kaninchen.

Der Aufgang zur Dachterrasse war winters mit einer Kette verhängt. Droben befand sich ein weiterer Zwinger, und gelegentlich sah ich, wie ein Besucher zurückwich nach einem ersten Blick; und manches Besucherkind kreischte und streckte die Zunge heraus, was hinterm Gitter im Pool lag, zu einer Regung zu reizen. Ein einsames Krokodil! Heute noch sehe ich deutlich, was aus dem Becken ragte, den schuppig gepanzerten Rücken, die immer offenen Augen; und wenn mir das Wasser vorkam wie von dünner Eisschicht bedeckt, oder wenn ich das schöne Reptil in einem Schaufenster sah, als lebensechte Attrappe hinter dem eigenen Spiegelbild, während ich, um sicherzugehen, die Auslage fotografierte, oder wenn es, konnte das sein?, aus unserm Swimmingpool tauchte, zwischen schreienden Kindern und aufgeblasenen Schwimmtieren tollwütig um sich schnappend, nahm ich es meist gelassen – es ist ja nicht ungewöhnlich, dass die Erinnerung hinkt. Aber von wegen hinken! Als ob sie es nötig hätte, mit irgendwem schrittzuhalten. Sie holt einen doch wieder ein, indem sie ihre Sporen weit in die Gegenwart streut. Das Künftige ist gesät aus der Vergangenheit.

Im hintersten Winkel des Zoos gab es zwei alte Bären. Näherte man sich dem Zwinger, bäumten die beiden sich auf und stampften mit schweren Beinen und wiegten sich hin und her. Und jedes Mal traf mein Blick im Dunkel gebrochener Augen das winzig gespiegelte Kind in seiner tiefen Empfindung, aller Freiheit beraubt, Tier unter Tieren zu sein.

Nie wagte ich zu fragen, warum die gefangenen Grizzlys – oder waren es Kodiaks? – sinnlos im Kreis herumliefen, stattdessen hoffte ich immer, dass sie sich vor mir paaren, Papa, wie vögelt ein Bär? Später erfuhr ich von Mama, ein blinder Kriegsveteran habe sie einst auf dem Jahrmarkt an den Nasen geführt. Einmal, vor aller Augen, habe die alte Bärin den Führer halb totgebissen. Papa habe die beiden vor dem Erschießen gerettet. Die Rettung bestand darin, ihnen den letzten Rest von Freiheit und Würde zu nehmen. Er zog ihnen Zähne und Krallen und brachte sie hinter Gitter.

*

Ich war es nicht ist kein guter Satz, und doch, ich sagte ihn oft, in der Kindheit vor allem. Ein Glas fällt zu Boden, bricht: Mama, ich war es nicht! – Wer war es denn, wenn nicht du? Ich wusste ihm keinen Namen, dem spukhaften Stellvertreter, der immer nur Unfug machte, während ich bloß dabeistand oder tief und fest schlief. Und machte sich nicht verdächtig, wer auf Dingen beharrte, die sich den Sinnen entziehen? Denk ich an meinen Begleiter, wird mir die Sprache jedes Mal klein, taugt nicht, die Nacht zu erhellen, in der er sich einquartiert hat. Meine Arme reichen nicht hin, tief genug in die Kindheit zu fühlen. Greif ich mit Worten danach, weichen die Bilder zurück.

Ich war ein verschrobenes Kind, weinte beim Zirpen der Grillen aus Angst vor ihrem Verstummen.

Hier im Warteraum dehnt sich die Zeit, macht mich schläfrig und dumpf. Ansonsten kann ich behaupten, dass mir das Dasein entspricht. Ich gebe nichts auf Gesellschaft, gehe kaum außer Haus. Fragte mich einer nach der Umgebung, ich holte nicht allzu weit aus. Inmitten von Wiesen, Feldern und bewaldeten Hügeln liegt hingestreut eine Stadt, schütter und unscheinbar, wie es Vororte sind, aber ohne das Kommen und Gehen, das dem gewöhnlichen Vorort den Puls einer Großstadt diktiert. Alles woran man hier grenzt, ist dünnbesiedelte Gegend, die Weltfremdelei des Idylls, nur bei günstigem Wind von Größerem angeweht – einer anderen Sprache, einem anderen Land.

Nichts erinnert mehr an den Zoo. Wo einst die Käfige standen, wuchert kniehohes Gras. Schon im Jahr vor der Schließung stand das Affengehege leer, und der Terrassenaufgang blieb im Sommer versperrt. Die Meerschweine und Kaninchen, hat es damals geheißen, haben sich rasend vermehrt – oder war das ein Traum? Über Nacht, ob wahr oder nicht, nahmen sie überhand, brachen aus der Umzäunung, strömten als gefräßiger Schwarm zu den Käfigen aus. Tags darauf fand Papa die Bären, abgenagt bis aufs Gerippe.

Gepfiffen auf alles dort draußen, die morsche Stadt-Land-Kulisse längst verjährter Geschichten! Ich bin gegen Nostalgie. Es verheißt ja nichts Gutes, aus scheinbar sicherer Entfernung auf das Schicksal zu schauen. Und wenn ein geblendetes Auge wieder zu sehen begänne, es wünschte sich wieder die Nacht. Schon der Blick in den Spiegel scheint mir zuweilen riskant. Wozu etwas vor sich hinstellen, was einem im Rücken liegt? Was, wenn man zu weit blickt? Manch einer kommt dem Kind, das er war, in der Rückschau zu nah. Manch einer wird wieder Kind. Selten, für Augenblicke, reicht die Sicht weiter als üblich. Man sieht sich aus dem Mutterschoß schlüpfen, wird Zeuge der eigenen Zeugung – oder einer Verwandlung. Keine Verwandlung geht schmerzlos vor sich, oft braucht es die rohe Gewalt einer gefährlichen Krankheit oder eine Art Sterben, von dem aber keiner erfährt. Was sich im Innern vollzieht, muss, indem man es mitteilt, zur Groteske verkommen, weil die Wunder, scheu wie sie sind, niemals ein Publikum dulden, gleichgültig, ob es neugierig gafft oder in Mitleid zerfließt. Die Blicke der andern vergrößern die Not, machen sie erst zur Schande. Oder zu einer Geringheit. Weil sie den Zuschauer gar nicht berührt oder tiefer, als ihm gebührt. Er kann gar nicht Anteil nehmen. Ein Anteil steht ihm nicht zu.

Ich stelle mir vor: Die Heilige Nacht kurz nach der Schließung des Zoos, das Päckchen unter dem Christbaum in Seidenpapier gewickelt, darauf in Mutterschönschrift der Name des einzigen Kinds. Das Kind nimmt das Päckchen an sich, weiß die Blicke der Geber mit Spannung auf sich gerichtet, besieht es von allen Seiten, zupft versonnen am Band, schaut wieder und wieder auf, das eine Mal nach den Eltern, das andere Mal nach der Wand. Dann beginnt es von neuem mit seiner Untersuchung, schüttelt das Ding und hält es ans Ohr, ob da was raschelt, rappelt, ob es etwas ertasten oder erschnuppern kann? Das Kind bietet alles auf, die Eltern im Glauben zu lassen, es würde den Inhalt raten. Schwieriger wird der Part, der auf das Auspacken folgt. Es soll sich erkenntlich zeigen, den Überraschten mimen. Wieder, jetzt wilder, reißt es am Band, kletzelt am Klebestreifen. Es will nicht schon wieder ein Buch, lieber ein Aufblastier, am liebsten ein Schwimmkrokodil! Stattdessen nur Kinderbücher. Wütend drückt es das Päckchen, schüttelt es abermals, schmeißt es gegen die Wand. Die Mutter, schnaubend vor Wut, schickt das Kind auf sein Zimmer. Der Vater aber folgt ihm, wirft das zerrupfte Päckchen durch den Spalt in der Tür. Krachend fällt sie ins Schloss. Jetzt, da es ungesehen bliebe, zerreißt das Kind das Papier, schlägt sein hundertstes Buch auf, findet die Seiten leer.

Noch in derselben Nacht kritzelt es etwas hinein in der noch furchtsamen Erstklässlerschrift, belanglose Kinderworte, aus dem Instinkt geschöpft, gedankenlos hingeworfen, als simulierten sie, was es wirklich empfindet: Ich bin das Krokodil. Sowie sie geschrieben stehen, verschwimmen sie ihm vor Augen und schlagen in kleinen Wellen ans Ufer seines Bewusstseins. Es sieht die Käfiggitter, sieht sich darin gefangen, draußen die lärmenden Gaffer. Und wie sich der Vater nach Einbruch der Nacht pfeifend dem Gitter nähert mit einem toten Kaninchen, und wie er’s ihm grimmig hinwirft, als läge da auf nacktem Beton ein geschlagener Feind. Einmal hat er erzählt: Trotz ihrer scheinbaren Trägheit sind Krokodile flink und geschickt, fantastische Lauerjäger. Schwimmend, nahezu unsichtbar, passen sie den Durstigen ab, zerren ihn unter Wasser, mit ihm ein Spiel zu treiben, das den tapfersten Zeugen entsetzt. An Land ist das Drachentier hilflos, eilt, sobald es Gefahr spürt, dem schützenden Mutterfluss zu. Von Booten aus wird es gejagt mit Harpunen und Stricken. Menschen werden zu Tieren, stürzen sich auf den Kadaver, zerreißen ihn roh mit den Zähnen, um sich an ihm zu rächen. Muss nicht der Mensch in der Raubtiergestalt die eigene Tücke sehen, die eigene Geilheit und Fressgier, den Anspruch auf ein Revier, die Bereitschaft, zu töten? Und ist es nicht immer das Eigene im Andern, das uns am meisten entsetzt?

Nichts geht ihm über die Heimlichkeit, die nun begonnen hatte. Das Kind klappt sein Büchlein zu. Von einem Schwindel befallen, reißt es das Fenster auf, beugt sich vornüber, die Arme gebreitet, den Kopf voller Blut, den eisigen Wind in den Haaren.

Anderntags liegt es im Fieber, das Fenster mit dicken Stoffen verhängt, die Luft stockdunkel und schwül, kein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Beginnt da eine Verwandlung? Ab und zu kommt wer ins Zimmer, wickelt ihm wortlos die Waden, kühlt seine glühende Stirn, fuchtelt vor seinen Augen, um ihre Sehkraft zu prüfen. Meist weiß es nicht, wer es ist – die Mutter oder der Vater, oder gar ein Phantom. Das leiseste Licht ist ein Blenden, selbst durch den Vorhangspalt. Vereinzelt ernstes Gemurmel, das Kalte unter der Achsel, das Einflößen bitterer Tropfen und winziger zuckriger Kugeln.

Wusste das Kind von mir, war es am Ende ich? Sicher, ich fühle mit ihm, stelle mir seine Fragen: Was geschah mit den Affen? Warum blieb der Aufgang zum Streichelzoodach auch im Sommer versperrt? Ich weiß noch, während der Krankheit saß Papa am Rand meines Betts und hielt mir die Hand und seufzte und stammelte zärtliches Zeug, erzählte auch von den Bären, die er verkaufen musste, von Meerschweinchen und Kaninchen. Ich aber fragte bloß: Wo ist das Krokodil? Da fing er sich wieder und räusperte sich und begann zu erzählen: In einem sehr heißen Land schuf Gott einen riesigen Fluss, indem er in steiniger Wildnis sein ganzes Wasser vergoss. Der behäbige Strom bringt neues Leben zur Welt, indem er von Zeit zu Zeit anschwillt und die Ebenen flutet. An den Uferoasen trinken Gazellen und Gnus beschattet von Maulbeerfeigen, und ein Drache bewacht jenen Ort, die meiste Zeit reglos, wie einer, der schläft, aber mit offenen Augen.

Der Schmerz hatte nachgelassen. Mit einem schaurigen Lächeln tunkte das Kind ins Fieber, selig in seinem Wahn, selbst ein Drache zu sein. Nach Tagen flaute das Fieber ab, dann kam es mit Wucht zurück. Die Quecksilbersäule dehnte sich weit über die rote Markierung hinaus. Es bekam Flecken hinter den Ohren, im Gesicht und am Rumpf, später an Armen und Beinen.

*

Es ist mir egal, ob ich träumte, was ich erlebte, oder ob ich erlebte, was nur geträumt war. Mögen andere ihre Träume für minderwertig halten gegen das Tagesbewusstsein. Ich aber werde die Wirklichkeit so lange mit meinen Träumen betrügen, bis sie eifersüchtig die Schenkel vor mir spreizt und selbst zum Traum mutiert.

Ich stelle mir vor: Ein Verhör. Wir sitzen im Halblicht, mir gegenüber Wärter und Kamerafrau. Fast wie im richtigen Leben.

Wie soll einer verschwinden, wo ihn keiner vermisst? Hat irgendwer Meldung gemacht? Ein Anrufer? Anonym? Der Wärter lehnt sich zurück, verschränkt die Hände hinter dem Kopf, Ich stelle hier die Fragen. Anschließend rückt er heraus, er habe Beweise gefunden, knallt seinen Aktenkoffer zwischen uns auf den Tisch, nestelt am Ziffernschloss, dreht am Rad, bis es klickt, wühlt in losen Akten, zieht einen Schnipsel hervor, schiebt ihn mir über den Tisch.

Da liegt also dieser Schnipsel, knittrig und halb verbrannt, meine Handschrift darauf, aber kaum zu entziffern.

Der Wärter, Auge, Ohr, blitzt mich neugierig an. Ich brauche, bemerkt er gereizt nach fünf Minuten des Schweigens, eigentlich nichts zu sagen, er könne auch so ohne Weiteres die fehlenden Abschnitte finden. Dank moderner Verfahren lasse sich alles rekonstruieren. Er kenne da ein Labor. Er schnappt sich den Schnipsel wieder, tut eine Zeitlang so, als würde er angestrengt lesen, blickt wieder auf zu mir: Also verschwindet einer auf Nimmerwiedersehen in einer Fotokabine. Was ihm zu denken gebe: Die Box sei zu diesem Zeitpunkt doch schon besetzt gewesen. Laut Personenbeschreibung sei der Insasse ich.

Eine Personenbeschreibung? Ich würge an meinem Lachen, spucke es auf den Tisch.

Ich kenne diese Geschichte. Wirklich, ich könnte schwören, sie gelesen zu haben, und so, als sei ich der gewesen, um den es hauptsächlich ging. Alles schien selbst erlebt, allenfalls selbst geträumt, obwohl ich dem Helden in vielem widersprechen, mich ihm bei manchem Schritt in den Weg stellen, ihn zu dieser und jener Entscheidung bewegen, einige Szenen ergänzen oder streichen, ja mich besserwissend in den Stand des Erzählers setzen wollte: Nein, nein, nein, das konnte nicht sein. Nein, so war es bestimmt nicht. Es war vielmehr so und so. Dabei besaß ich keinerlei Macht, das Spiel einfach abzubrechen. So war es. So und so. Ob der Erzähler eingelenkt hat? Zum Schluss stand alles vor mir, als hätte ich es geschrieben. Nur eines war höchst seltsam. Ich blätterte nämlich zurück, die Stelle beim Automaten noch einmal durchzugehen, aber ich fand sie nicht.

Es gibt in dieser Geschichte keine Personenbeschreibung.

Der Wärter bläst mir den Rauch ins Gesicht. Ob ich etwa die Existenz eines Doppelgängers behaupten wolle?

Aber nein, aber nein! Alles ist frei erfunden, die Szene mit der Fotofixbox gar nicht der Rede wert, das Ganze nur ein Versuch.

Das leise Kichern der Kamerafrau schreckt mich aus den Gedanken. Ihr Mitschnitt ist mir nur recht. Ich mag es, gefilmt zu werden oder fotografiert. Früher nahm Mama mich oft mit ihrem Camcorder auf, um mich zu disziplinieren. Der Mensch, behauptete sie, gerate nicht außer sich, solange er Darsteller sei. In ihrer Videosammlung sind wir, wie sie uns möchte: für immer zusammengeschweißt – Papa, mein Bruder Leon und ich. Leon ist nicht mehr da. Und ich muss sagen, er fehlt. Schon als sehr kleines Kind hat er vom Fortgehen geredet; nein, vom Weglaufen redete er – aber wovor und warum? Einmal, mit drei oder vier, kam er mit einem Koffer zu mir, vollgepackt mit Kleidung und Kram. Ruf mir ein Taxi, forderte er, das mich zum Flughafen bringt.

Noch heute hilft mir der Kameratrick. Überkommt mich die Angst, mich auf dem Stadtflaniergang einfach in Luft aufzulösen, halte ich Ausschau nach Knipsern, verstelle ihnen die Sicht. Selfies mache ich nicht. Der Spiegelblick ödet mich an. Wozu gibt es Automaten? In unserer Stadt sind es fünf – willkommene Weltfluchtzellen, wenn ich in Panik gerate. Ist keine in der Nähe oder eine besetzt, tun es zur Not auch Plätze, die man rund um die Uhr videoüberwacht. Ich stelle mich vor eine Kamera hin, versuche, nicht zu posieren, möglichst natürlich zu wirken, also ganz ich zu sein.