Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

"Fragte man mich nach der Herkunft, ich sagte: Ich komme von Schubert, Cave, Cohen und so weiter …" Anna Baar erzählt von Menschen und Werken, die ihre ästhetische Welterschließung auf unterschiedlichste Weise beeinflusst haben. "He, holde Kunst!" versammelt Randnotizen und literarische Beiträge zu Gesehenem, Gehörtem und Gelesenem, Anekdoten mitunter kurioser Begegnungen auf ihren Streifzügen durch Rummelplätze, Kinosäle, Bedürfnisanstalten, Spelunken, Museen, Konzertarenen und Opernhäuser, Überlegungen zu Rezeption und Kritik und Nachrufe auf frühe Wegbegleiter. Dabei verzichtet sie auf gängige Bewertungen, stellt Berühmtheiten wie Patti Smith, Peter Handke, David Bowie, J. M. Simmel, Mozart oder Hannibal Lecter bedenkenlos zu scheinbar Unscheinbaren - und sich selbst gleich dazu. Was sie bei den anderen findet, verknüpft sie mit Persönlichem, erzählt von Ablenkungen und Umschweifen auf dem eigenen Weg, vom Wundernehmen und Stutzen, etwa der lieben Not mit Galeriebesuchen, tröstlichen Moritaten und schweigsamen Geliebten, die aus Liedern sprechen. Kunst nicht als das, was scheint, sondern was in uns anklingt …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 130

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

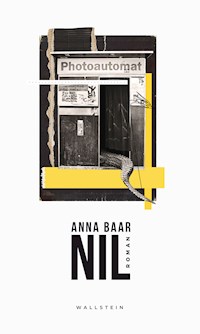

Anna Baar

He, holde Kunst!

Streifzüge und Randnotizen

Inhalt

Vorab

IAn die Musik

Neun Sekunden

Und aus fast jeder Wolke fällt irgendwann ein Meister

Amadeus

All right, yeah

Symphony for the Devil

Bach, extra rare

Sitzplatzkarten

Peepshow mit Lady Macbeth

Heilsame Moritaten

Morden in Echtzeit

Porträt eines Freiheitskämpfers

Mädchen am Brunnen

Freiheit mit Ablaufdatum

Der Ochs ist am Ende der Esel

Was bleiben soll, bleibt

IIBetrachtungen

Der Maler hat ein Leben

Ein gescheiterter Geschäftsversuch

Freak out

Ansichtssachen

Schaufenster

Vom Wegsehen

Glückliche Augen

Ein langer Satz

Nacktzellen

Wieder raucht einer im Text, aber im Außenbereich

Zu nah am Wasser

Salamander finden

Ex vivo: Beschwerdebilder

Der Duft der Blumen im Winter

Fremdenzimmer

IIISchriften und Lektüren

Donauland

Babel

How does it feel?

Die Einsagerin

Arbeit und Andacht

Mixtape für Fabjan

Ah, wie gut brennt Papier!

6oo Anschläge pro Minute

Mutmaßungen über Galicien

Freier Fall

Seven Steps Ahead

Später Schnee

Die besten Stücke

Freispruch für die Narren

Preisausschreiben

Nachweis

Vater liebte Schubert. Auf unseren Autofahrten spielte er seine Lieder, weil er wahrscheinlich glaubte, den Kunstsinn des Kindes zu fördern, das auf dem Rücksitz fläzte und tausend Tode starb, sobald der Erlkönig dran war.

Fragte man mich nach der Herkunft, ich müsste wohl behaupten: Ich komme von Schubert, Cave, Cohen und so weiter …

Vorab

Es stehe alles fest, lautete die Geschichte: Es war mein zwölftes Jahr. Zum ersten Mal erhoben die Eltern keinen Einspruch, als ich sie gegen Ende ihres Zweiwochenurlaubs in der Heimat der mütterlichen Verwandten wie immer damit anging, den Rest des Sommers lieber im Vaterland zu verbringen, als wie bis dahin üblich bis zum Schulbeginn bei den Alten zu bleiben. Nicht dass sie sich mir zuliebe widerstandslos fügten. Es schien ihnen bloß an der Zeit, die eigenen Eltern zu schonen, denen ich binnen kurzem über den Kopf wachsen würde, weil die schwächelnden Alten den ungerichteten Hunger, den ich neuerdings litt, nicht zu stillen wussten, immer noch überzeugt, es würde dem lieben Kind, für das sie mich immer noch hielten, in ihrer gütigen Obhut auch weiterhin an nichts mangeln.

Die Alten taten mir leid und ich liebte sie innig, aber ihr dörfliches Nest war mir eng geworden und ich strotzte vor Neugier.

Erlöst von den Fesseln der Kindheit mit ihren monströsen Ängsten, streckte ich die Fühler, ungeduldig, reizbar, aber vertrauensselig, wie es nur jemand sein kann, der wenig vom Leben weiß und nichts vom Liebeskummer. In der Hitparade spielten sie Private Dancer.

Im darauffolgenden Sommer durfte ich Vater auf einer Geschäftstour begleiten. Und ausgerechnet Deutschland! Ich hatte mir schon länger ein Bild zusammengereimt aus den Schauermärchen meiner südslawischen Alten, den Hochglanzfotos auf den bunten Illustrierten am dörflichen Zeitschriftenkiosk und dem Habitus durchschnittlicher Feriengäste: Deutschland war eine Erscheinung, hellhäutig, groß gewachsen, trug Bermudahosen, T-Shirts und Tennissocken, war der Duft von Kokos, Unbeholfenheit und Schlaraffenleben, war der mutmaßliche Mörder auf der Luftmatratze.

Mehr als alles war die Bundesrepublik das Land der seligen Verlierer.

Von deutschen Titelseiten lachten die Schönen und Reichen dem Betrachter entgegen, als wäre die Vergangenheit meiner kaduken Alten, die sich als Sieger wähnten, obwohl sie unheilbar lädiert und zu einem Leben in Bescheidenheit verdonnert, eindeutig das Nachsehen hatten, lange überwunden. Glaubte man den Annoncen der Pillenfabrikanten, litten die scheinbar Geschlagenen höchstens an Migräne oder Blasenschwäche. Sie fuhren größere Autos, aßen exquisiter und gestatteten ihren glücklichen Enkeln einen eigenen Weltraum.

Deutschland war die BRAVO. Ich schlich um den Zeitschriftenständer, schaute nach allen Seiten, um ganz sicher zu gehen, dass ich unbemerkt wäre, und blätterte fiebrig, hastig, schnappte Begriffe auf, die ich noch nicht kannte, Starschnitt, Backstage, Petting … fand mich eingeweiht, aufgeklärt, eingeladen, am Leben teilzuhaben, und schwelgte in Fantreff-Träumen mit Nena und Billy Idol, bis mich der Kioskbesitzer brummig zum Kauf ermahnte.

Die Forderung der Alten, möglichst oft zu schreiben, und der Hundertmarkschein, den sie mir zugesteckt hatten, erinnerten daran, was ich zurücklassen musste für ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang.

Eine der ersten Stationen war ein Hamburger Jahrmarkt auf einer von Bäumen umsäumten weitläufigen Grünanlage. Noch heute steht er mir als Wimmelbild vor Augen mit all den Geschicklichkeitskünstlern, Gauklern, Musikanten und kunstvoll gestalteten Buden – ein schnurriger Gegenentwurf zur Vergnügungshalbwelt des Wiener Wurstelpraters, die mich schon immer abstieß, mir die Sterblichkeit ins Bewusstsein rief, die sie mit aller Gewalt vergessen zu machen suchte, in flüchtigen Räuschen aus Angstlust mit ihren Geisterbahnen, Falltürmen, Labyrinthen, Schießbuden, Spielhallen und Spiegelkabinetten, den blitzenden Neonlichtern, dem Übermutsgekreisch zu wummernden Discobeats und dem Potpourri von Knoblauch und Zuckerwatte.

Der Hamburger Jahrmarkt war ein Fest der Farben und Lichter, märchenhaft, beschaulich. Es gab zwar ein Riesenrad, doch schien es vergleichsweise winzig, auch eine Schiffschaukel, wenn ich mich recht erinnere, und ein Glaslabyrinth und Gruselkabinette. Aber hier lenkte nichts ab, zerstreute einen nichts. Im Gegenteil, ich fand mich fest- und zusammengehalten, ganz bei mir im Staunen, Stutzen und Wundernehmen, und herausgefordert, mir meinen Teil zu denken. Unvergessen sind mir die knallbunten Karikaturen feister Frauen und Männer mit zugehaltenen Nasen, heruntergezogenen Hosen und lachenden Gesichtern auf einem der Pavillons. Drinnen, auf der Bühne, stand ein Paravent mit einem Spruch von Mozart, beginnend mit einem Wort, das in den Mund zu nehmen völlig undenkbar war in Gegenwart des Vaters, der so großen Wert auf gutes Benehmen legte und auf die schöne Sprache, dass schon die Hälfte reichte. Dem Genie verzieh er’s.

Sowie das Bühnenlicht anging, traten zwei Herren im Anzug vor den Paravent, ersuchten die Schauer um Ruhe und wandten sich feierlich ab, um sich gemessenen Schritts, ungerührt vom Gekicher, das unterdessen anhob, wieder dorthin zu begeben, woher sie gekommen waren. Alle Blicke waren auf die Hinteransicht der beiden Herren gerichtet, auf das tellergroße allesverheißende Nichts anstelle der Hosenböden. Und als die feinen Herren die Allerwertesten durch zwei kreisrunde Löcher in diesem Paravent drückten und kraft gewaltiger Winde Beethovens Neunte bliesen, mindestens den Schlusssatz, johlte die Menge und klatschte.

Ich schlug die Augen nieder, steif, zusammengeschrumpft zu einem Häufchen Elend mit glühend heißen Ohren und wollte im Boden versinken im Vorausgehorsam. Bloß nicht zum Vater schauen, dem, Freunde, nicht diese Töne!, die Neunte heilig war und das, was hier vor sich ging, ganz bestimmt ungenießbar. Gleich würde er überschäumen, derlei gehöre sich nicht, sich beim Kassier beschweren, den Eintritt zurückverlangen … Doch als ich losheulen wollte, weil mir nichts Besseres einfiel, mengte sich ein Laut ins festliche Gebläse, so unverhofft und köstlich, dass ich unwillkürlich zu meinem Sitznachbarn aufsah. Es war das Lachen des Vaters.

Seither bin ich mir sicher: Kunst ist mehr als Trost in manchen grauen Stunden, mehr als Weltentrückung.

Sie ist ein Weg zur Vergebung.

IAn die Musik

Neun Sekunden

Ja, ja, der Ernst des Lebens, sagten die großen Leute und tauschten wissende Blicke, sooft das verdruckste Kind, den Lederranzen geschultert, an den Spätsommertagen durchs Kärntner Dorf stolzierte. Du wirst dich noch wundern, hieß es – und in diesem Wundern klang die Drohung an, sich nächstens der Realität des Daseins stellen zu müssen.

Die Dörfler lagen falsch. Der Schulbeginn markierte nämlich das Ende des Wunderns. Der Glanz der Mysterien verflog in faden Worten, die auseinanderlegten und in Formeln gossen, was einen bis dahin gereizt und gegruselt hatte. Schon das Wort Unterricht tat ohne Weiteres kund, untertan gemacht und gerichtet zu werden unter dem billigen Vorwand, einer Gebrauchsanweisung fürs Später zu bedürfen, um es zu bewältigen. Das Ziel bestand darin, Wissen anzuhäufen und die Fantasie an die Vernunft zu geben. Der Stoff, grob angelegt, ohne Maß zu nehmen, eine Fesselung gegen die Verspieltheit, mit der man sich die Welt selbst erschließen wollte. Widerspruch war zwecklos. Man hatte zu gehorchen.

Dem Kind waren sie zuwider, die Allesbesserwisser und erhobenen Finger, die seine Blicke lenken und diktieren wollten, wie es zu urteilen hätte. Schon am dritten Tag kroch es unter die Bank, wie es sich auch in seinem entlegeneren Zuhause unter dem Tisch verkroch, sobald es mehr erfuhr, als es fassen konnte, vor allem wenn die Männer kamen, die Gruselgeschichtenerzähler, Großvaters Lebensgefährten, um sich da auszubreiten bei Trauben und Feuerwasser, als hielte sie die Wiederholung beinah gestorbener Tode noch eine Zeit lang lebendig. Sah einer von ihnen nach, ob sich zu seinen Füßen irgendetwas regte, krabbelte das Kind aus dem Versteck hervor, miauend oder bellend, dass keiner auf die Idee kam, ein menschliches Wesen sei zum Mitwisser geworden.

Wie die alten Männer sahen die Lehrer bald ein, dass sie gut daran taten, das Kind unterm Tisch zu belassen, weil es dort ganz Ohr war, wie sich zeigen sollte, sobald sie sein Merkvermögen auf die Probe stellten. Scheinbar mühelos zitierte es ganze Sätze, imitierte dabei manchmal sogar den Tonfall und gab auch den Rhythmus wieder, in dem etwas gesagt war, und jedes Pausieren und Stammeln, auch wenn die bewusste Lektion schon ein paar Tage zurücklag. Einige der Lehrer meinten sich nachgeäfft und befahlen ihm, an seinen Platz zu gehen, wie sie den Unterschlupf nannten, wenn es, was selten geschah, aus freien Stücken herauskam, und nur, um Faxen zu machen, mit dem Sessel zu wippen und die anderen Kinder vom Unterricht abzulenken. So konnten sie eine Zeit lang ungestört weiterreden. Nur wenn die Kreide quietschend über die Tafel strich oder ein Sitznachbar mit den Zähnen knirschte, machte es sich bemerkbar.

Bestimme, dass es neun sind!

Vielleicht entscheidet sich in den neun Sekunden, da der letzte Schrei der Kreißenden verhallt ist und der neue Mensch zu seinem ersten anhebt, auf welchen Sinn er geprägt ist. Vielleicht verhält es sich wie bei Jean-Baptiste aus Süskinds Mördergeschichte. Hinter einem Fischstand auf die Welt geglitscht an einem Sommertag im achtzehnten Jahrhundert, da sich die Hitze bleiern über Paris ergoss und die engen Gassen nach Verwesung stanken, inmitten der fauligen Jauche aus Eingeweiden und Gräten, blähte das blutverschmierte frischgeschlüpfte Etwas, das, ginge es nach der Gebärerin, doch verrecken sollte, unverhofft seine Nüstern. Unser Kind spitzte die Ohren, ehe es kopfüber an den Beinen gehalten nach ein paar kräftigen Schlägen auf den nackten Hintern zum ersten Mal Atem holte, beim Krach der Kanonensalven zu Ehren des Präsidenten, und die Wände bebten und die Kreißsaalfenster knacksten und vibrierten. Dann wurde es gewaschen, frottiert und in Tücher gewickelt, die nach Tugend rochen.

Sein reizbares Gehör brachte die Welt zum Klingen: die Lust am Murmeln von Kies, wenn sich das Meer zurückzog, um sich im nächsten Moment zur Brandung aufzubäumen, oder, anderswo, die Freude am Schuhgeklapper auf Gehsteigen und Plätzen oder am Flockenschaukeln in der wattierten Stille tiefverschneiter Straßen, unterbrochen nur vom Schrappen der Hausbesorger und dem Knacken von Rollsplitt. Und seltsam, fast nur Gehörtes wollte ihm in den Sinn, sooft es ans Hin und Her zwischen den Orten dachte – das Donnern von Motoren, das Vibrieren der Bohlen und der offenen Reling, das Fauchen aus dem Schornstein, der dichten Qualm verströmte, das vielsprachige Gekrächz aus den Lautsprecherboxen. Das ewige Durcheinander von Tönen und Geräuschen stand der Musik in nichts nach. Das Orchesterwerk aus Reisigbesenrascheln, Gezwitscher, Menschenstimmen, Zündholzköpfchenzischen, Pillenblisterknistern, Wettergebrause und allerhand Küchengeräuschen rief es dazu auf, selber einzustimmen, aus dem Stegreif Takt und Cantus abzuleiten und das Echo in sich zur Sinfonie zu steigern.

Sein dauerndes Summen nervte. Wahrscheinlich ging es nicht an, vor Laien hinzubreiten, was einem heimlich zufloss. Hatten sich nicht schon die Werke wesentlich Begabterer als riskant erwiesen für den Uneingeweihten, der sich daran ergötzte, sich erhoben fand, oder in Einsamkeit stürzte, hoffnungslos gebannt, wie der schweigsame Spielmann, wenn er am späten Abend an seinem Flügel saß und nicht gestört werden durfte, geschweige denn unterbrochen. Sein Spiel taugte nicht als Beiklang gemütlichen Miteinanders. Es forderte Gehorsam.

Das Kind kroch unter den Flügel, lag zu seinen Füßen, blümerant und festlich, den Geistern ausgesetzt, die um den Spielmann kreisten; und es fragte sich, ob er sie bemerkte, die Fänger und Verführer, die ihm das Schönste versprachen und die Liebe erklärten, aber Gewalt androhten, sollte es sich sträuben. Ob sie einen verhexten wie die berühmten Meister, die mit ihren Dämonen zu lange im Bunde waren, um aus Quellen zu schöpfen, zu denen ein Menschenwesen ohne die geisthaften Lotsen keinen Zutritt fände? Mozarts früher Tod am hitzigen Frieselfieber, Schuberts Schanker und tödliches Nervenleiden, Beethovens völlige Taubheit … Ansteckungsleiden vielleicht, die durch den Gehörgang drangen, bis unter die Schädeldecke, die Kopfhaut zusammenzogen, Muskeln und Sehnen dehnten, einem bis ins Mark fuhren.

Der Spielmann wählte die Stücke, als wollte er Mitteilung machen von seiner Tagesverfassung und seinen Abendlaunen, für die er sich schämte oder keine Worte hatte. Zwischendurch hielt er ein, nahm einen kräftigen Zug von seiner Zigarette, die während seines Spiels in einem Aschenbecher neben dem Notenpult vor sich hin geglost hatte. Dann nur noch das Knistern der Glut und die Totenstille, bis er den Qualm wieder ausstieß, lange und geräuschvoll, und an den Anfang zurückging.

Nur wer in sich hörte, konnte das Rätsel lösen, das um die Musik war. Schuberts Impromptu Nr. 3 erwies sich als Liebeserklärung, Chopins Nocturne in f-Moll als langes Abschiednehmen, die Revolutionsetüde als Anfall von Ungehorsam, die Torrentetüde in ihrem schnellen Lauf eher als Entwischen denn als Entgegenkommen. Beethovens Waldstein-Sonate deutete das Kind als eine Art Zwiegespräch zwischen sich und dem Spielmann, aber in Augenhöhe, hier ein quirliger Frechdachs in den hohen Tönen, dort ein strenger Mahner in den tiefen Akkorden. Meist folgte die Sturmsonate, in deren erstem Satz die beiden Eiferer ab und zu Frieden fanden, um später im Mondschein in cis-Moll beim Ächzen der Klavierbank ins Ziel einzulaufen, meist vollkommen erschöpft, aber berauscht und zärtlich.

Und aus fast jeder Wolke fällt irgendwann ein Meister

Irgendwo stand zu lesen, Glenn Gould sei als kleines Kind bei Ausfahrten mit dem Vater auf dessen Schoß gesessen, um das Auto zu lenken. Als Erwachsener habe er manchmal in voller Fahrt die Hände vom Steuer genommen und wild zu fuchteln begonnen zum Takt der Klaviermusik, die aus dem Radio tönte.

Musik war Männersache! Die Frauen, von denen ich hörte, müsste ich erfinden.

Musik war die dritte Sprache, die einzige, die mir als Kind nicht brüchig und seltsam fremd blieb, die einzige, der ich vertraute. Ich hatte großen Respekt vor den ernstlichen Männern auf Vaters Langspielplatten. Umso begieriger lauschte ich Geschichten, Annahmen und Gerüchten, die die Unerreichbaren menschlich erscheinen ließen, zum Beispiel Glenn Goulds Bestehen auf dem hölzernen Stuhl mit den gestutzten Beinen, dessen Knarren man auf Studioaufnahmen hörte, genau wie den falschen Singsang, oder die Angewohnheit, Interviews selbst zu verfassen, und zwar Frage und Antwort, oder das Fallenlassen angeblich guter Freunde beim kleinsten Missverständnis. Es gibt ein Studio-Foto: Mit zerzaustem Haar sitzt der Götterliebling in verdrehter Haltung über die Tasten gebeugt, völlig ins Spiel versunken. Seinen frühen Tod erklärte sich der Vater mit der Neigung des Genius, den physischen Leib aufzuzehren.

Diese Theorie einer hochwaltenden Kunst im Dienst eines göttlichen Geistes, der Spieler wie Komponisten als irdisches Werkzeug benutzt, schien auch mir plausibel. Vladimir Horowitz’ Alter war so gesehen ein Wunder. Oder der Selbstdisziplin und Askese geschuldet. Er gehe sehr spät schlafen, erzählte er Journalisten, esse wenig Fleisch, trinke niemals Tee, Kaffee oder Alkohol, bringe auf Reisen immer einen eigenen Koch mit, meide Restaurants und reinige Leitungswasser mit einer speziellen Maschine.

Drei Jahre vor seinem Tod mit sechsundachtzig Jahren trat er nach langem Rückzug wieder vor Publikum auf. Es war seine letzte Konzerttour durch Russland und Europa.

Beim Wiedersehen des Videos der folgende Gedanke: Das wahre Gebet ist kein Kniefall mit gefalteten Händen, sondern ein Tätigsein, bei dem der Mensch der Welt etwas von dem zurückgibt, was ihm durch sie geschenkt ist.