Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

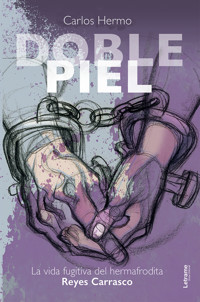

BASADO EN HECHOS REALES En 1864, el doctor Carlos Ceriñola visita en la cárcel provincial a Reyes Carrasco, acusado de asesinato y prófugo de la justicia durante años. Nacido en Puebla de Guzmán, en 1837, Reyes —en realidad María de los Reyes Carrasco y Huelva, según la fe de bautismo— es hermafrodita. Huyendo de una infancia en la que fue educado/educada como mujer, se viste y siente como un hombre. Es fuerte como una mula y fanfarrón como un gañán, pero no puede controlar cierta feminidad que le expone continuamente al peligro. Tras matar a un vecino que intentó violarla mientras se hacía pasar por minero en Portugal, comenzará una fuga por tierra (Huelva, Cádiz) y mar (Malta, Marsella, Barcelona), repleta de peripecias. Siempre al límite, Reyes sufre las continuas contradicciones de la doble piel bajo la que vive preso... presa… y sin escapatoria. "DOBLE PIEL te lleva, desde el primer momento, por la contundencia de la historia, la agilidad de la narración, la construcción, el diseño de los personajes y la importancia que tiene el diálogo en su lectura. Un verdadero placer". Luis Gómez Canseco Universidad de Huelva

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 248

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Derechos de edición reservados.

Letrame Editorial.

www.Letrame.com

© Carlos Alberto Hermo Garrido

Diseño de edición: Letrame Editorial.

Maquetación: Juan Muñoz Céspedes

Ilustración de Portada: José Aguilar García

Diseño de portada:José Aguilar García

Supervisión de corrección: Ana Castañeda

ISBN: 978-84-1181-310-5

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

BIBLIOGRAFÍA

. Obra inspirada en el artículo:“Hermafrodismo”,estudio de los doctores José Pablo Pérez y Carlos Cherizola. (“La Crónica Médica”,mayo 1864. Páginas 74-79).

. Primera reseña encontrada sobre el personaje:“El hermafrodita Reyes Carrasco (identidad sexual en la España del siglo XIX)”,de Andrés Moreno Mengíbar y Francisco Vázquez García (Historia 16: nº 258, págs. 30-37, 1997).

AGRADECIMIENTOS

. Biblioteca Universitaria Rector Antonio Machado y Núñez, de Sevilla, (Fondo Antiguo y Archivo Histórico Universitario). Por la disposición del personal de su Sala de Investigación y las facilidades para acceder a su fondo histórico.

. A Pepe Suárez y la Asociación Herrerías, sin cuyo apoyo este libro no habría visto la luz.

. Mi reconocimiento a Julio Izquierdo Labrado, Manuel Correa y a mi añorado Mariano Catalán (1959-2023), por sus sugerencias. Al amigo José Aguilar por su espectacular ilustración de portada. A Paco Trinidad por sus aportaciones al diseño de la cubierta. A Sebastián Talavera por la realización del Book Tráiler. Pero, especialmente, a Antonio Núñez Torrescusa, campesino en su infancia y natural de Puebla de Guzmán. Gracias, maestro.

. Y, por supuesto, a Belén, Ana y Daniel.

PRÓLOGOPRISIÓN PROVINCIAL(HUELVA, 1864)

El alcaide de la prisión hizo venir al doctor Ceriñola de madrugada. El buen doctor se vistió corriendo, sin despertar a su esposa, y llegó a la cárcel por su propio pie, justo a la espalda de la iglesia de san Francisco.

Caballero delgado y de gesto melancólico, Carlos Ceriñola vestía ropa de buen paño, aunque le incomodaba como si fuera de esparto; su joven esposa siempre le exigía un exagerado atildamiento. A pesar de lo intempestivo de la hora, se presentó con su pelo lacio, y algo escaso, repeinado con la raya en medio. Una barba cuidada le cubría su rostro alargado, quizás ocultando un leve prognatismo. Educadamente, cedió su sombrero al carcelero de la entrada:

—¿Qué ha sucedido para sacarme así de la cama?

La dotación de la cárcel de Huelva es proporcional al tamaño de la villa. Aparte de lidiar con ladrones de poca monta, la prisión servía, principalmente, de hospicio para locos, vagabundos o borrachos revoltosos. Por supuesto, crímenes también había, sobre todo en zona minera, pero era delito infrecuente en la apacible vida provinciana. Por ello, el centro carecía de enfermería y don Carlos era el único médico que no ponía excusas a realizar visitas de beneficencia. Lo recibió el alcaide, con el faldón de la camisola de dormir malmetido en los pantalones. El funcionario farfullaba, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para definir elaccidente.

—Uno de nuestros carceleros ha sufrido la amputación de… un miembro.

—¿A estas horas de la madrugada? Pero, ¿qué estaba haciendo ese hombre?

El doctor conocía bien aquellas galerías de suelo de teja, ventanas enrejadas y celdas oscuras. Aun así, nada más entrar en el calabozo de aislamiento, tropezó con un cuerpo rechoncho que se debatía de dolor en el suelo.

—¿Por qué no lo habéis llevado al catre?

—El… el catre ya está ocupado.

El médico debió forzar la vista para discernir la figura acurrucada en el lecho. Allí, el preso Reyes Carrasco se abrazaba las piernas, mientras mascullaba algo entre dientes, sin decir nada. Parecía ido, como aturdido en su entendimiento.

—¿No quiere dejarle el sitio al herido?

—No —la voz del reo sonaba extraña. Quizás fuese la resonancia de la celda; o, tal vez, los quejidos del doliente, que afectaban a la traicionera acústica del espacio.

—Me gustaría saber qué ha pasado.

—N-nuestro carcelero… tuvo un… encontronazo... con el preso.

El joven galeno solo necesitó un vistazo antes de comprobar lo improbable de semejante confrontación. El guarda, que ahora se debatía en el piso, era una montaña de grasa. No le habría costado reducir al preso que se resistía a cederle su sucio jergón.

—Veamos… Déjeme ver.

El carcelero llevaba escurridos los calzones a la altura de los pies y un reguero de sangre hasta las rodillas. El doctor sufrió serias dificultades para voltear a aquel gigantón lloriqueante, cuyas apretadas manazas acunaban su entrepierna como a un bebé desconsolado.

—Por favor, colabore… Si no, no podré ayudarle.

Al separar los gruesos dedos del guardián, pegajosos de sangre seca, se hizo evidente lo que ya sospechaba. El carcelero no había perdido un miembro… Había perdidoEL MIEMBRO: y de forma harto traumática, a juzgar por la raíz irregular de lo cercenado.

—¿Dónde está lo que le falta? —Buscó Ceriñola por los alrededores.

—Lo tengo yo… —Y el preso escupió lo que tenía en la boca—. ¡Cof, cof!

Con excelente tino, el disminuido apéndice cayó a los pies del buen doctor. Ni se atrevió a recogerlo del suelo, tan desgarrado como lo encontró. En sus treinta años, Ceriñola no había visto nada parecido. Observó detenidamente al causante de la amputación. El reo bien podía estar instalado en la cuarentena, bien podría ser un joven envejecido. Llamaban poderosamente su atención unas cejas de pelo grueso, sobre unos ojos muy negros, escrutadores. Llevaba el cabello corto y apelmazado de sudor. Era más bajo que alto, más recio que fino. A través de su camisa, desgarrada a la fuerza, se dejaban ver sus hombros anchos y su pecho, sus pechos, quizás algo exagerados ambos, caídos hacia la axila, como avergonzados de su propia existencia.

—¿Alguien me puede explicar como llegó“esto”a la boca del preso?

Dicho lo cual, el incómodo alcaide regresó al pasillo y cerró la puerta de la celda, aislando en el calabozo a médico y amputado junto a su inverosímil atacante.

—Es la historia de mi vida, doctor —reconoció el reo con una sonrisa triste, de labios apretados—. Mis padres me enseñaron a tener la boquita cerrada. Pero…

La voz traicionaba a Reyes Carrasco, alias“la Bruta”, denominada así tanto por su falta de feminidad como por lo fuerte que pegaba. A veces, aflautaba la virilidad de su tono; en otras ocasiones agravaba el soniquete, al estilo de una moza con resaca. Allí, encerrado en la celda con su último agresor, uno más de una larga lista, se veía al prisionero, a la prisionera, con ansia de defenderse y hacerse oír, aunque fuera por una vez en su injusta vida.

—¡Ay, si usted supiera, doctor! ¡Ay, si usted supiera!

Y el bueno del doctor Ceriñola quiso saber…

PRIMERA PARTE¿NIÑO O NIÑA? (COMARCA DEL ANDÉVALO, 1837-1852)

¡Cómo resoplaba el padre Marín, a todo correr, recogiéndose la sotana! Tierra polvorienta la del Andévalo, con el sol del verano aposentado sobre el terreno y el calor revoloteando en los pastos secos. Solo un suave perfume a jara aliviaba aquel tormento.

Sudaba el párroco por el sofoco y el sobrepeso. En un gesto de coquetería impropia, se recompuso al trote el pelo sobre la brillante calva, imposible de disimular. Cuando llegó al establo de la familia Carrasco, a las afueras de la Puebla, resollaba como un burro viejo. Golpeó la puerta, dejando la palma sudorosa de la mano dibujada en la madera.

¡Qué calor hacía!

Pedro Carrasco, el arriero, apenas tardó en abrirle, y lo hizo con prisas, por sacarse de la puerta al escandaloso párroco. El arriero era otro joven envejecido por la dureza de la comarca: barba espinosa, mentón firme y robusta delgadez. No obstante, se veía asustado. Muy asustado.

—Me avisó la partera… ¿Dónde está la criatura? —preguntó el sacerdote.

—Con su madre.

El arriero le franqueó el paso al establo que les servía de vivienda. Era una construcción de adobecon un pequeño doblado arriba. Antaño, el altillo sirvió de granero y aún andaba cubierto de unos restos de paja que lloviznaban continuamente sobre sus cabezas. El padre Marín, redistribuyendo sus cuatro pelos sobre el cráneo, tomó aire antes de sumergirse en los rigurosos olores a caballeriza.

—¿Niño o niña?

Era una pregunta sencilla que reclamaba una sencilla respuesta. Sin embargo, el acongojado progenitor tardó en manifestarse al respecto.

—N-no lo sé.

Aquella contestación hizo sudar aún más al azorado párroco:

—¿Qué significa eso?

El padre Marín era un sacerdote duro y correoso, como la tierra en la que predicaba. Había visto de todo, con esas pupilas minúsculas bajo sus párpados hinchados. Pero no estaba preparado para descubrir a la criatura recién parida en aquel establo.

—Sígame y véalo usted con sus propios ojos. Yo… no sé qué decirle.

La vivienda del arriero tenía dos estancias: una para las gallinas y la yegua y otra, al fondo, para la cama y la cocina. Sobre el lecho descansaba Adela, la esposa del arriero. Era cinco años mayor que él. El pelo le escaseaba sobre el casco y el resto de su paupérrima cabellera se la recogía en una trenza endeble. Conocida por su melancolía, el habitual brillo de sus ojos llorosos lo mismo reflejaba el amor que la tristeza. A esas horas, la parturienta se recuperaba del esfuerzo, con la criatura en sus brazos, vencida por el desaliento... Y el párroco, sin permiso, fue a quitarle el pañal al recién nacido.

—¿A qué viene tanto misterio?

En el acto, el padre de la criatura dio un paso atrás y la madre cerró los ojos, avergonzados, incapaces de asumir hasta las últimas consecuencias la peculiaridad de su nuevo vástago. Por su parte, el sacerdote demostró la poca maña que se daba al desanudar pañales, con esos dedos rollizos y sudorosos. Viendo que el párroco estaba estrangulando las tiernas ingles de su bebé con tanto tirón indiscriminado, vino la madre en su socorro y deslió la tela, dejando al descubierto el secreto que guardaban aquellas piernecillas torneadas.

—¡Dios Santo! —exclamó el padre Marín, sin disimulo.

Ante semejante descubrimiento, el párroco dio un paso atrás, como el padre, cerró los ojos, como la madre, y se persignó varias veces, como el creyente sometido a dura prueba en su fe. Aquel crío… aquella cría… tenía entre las piernas de todo, como en botica. Era él y era ella.

—Tápalo… Tápala…

Ni el padre Marín supo qué decir, ni la familia Carrasco qué preguntar. Se hurtaban la mirada unos a otros, en silencio, mientras caía sobre sus cabezas una llovizna de hojarasca pisoteada por las gallinas que correteaban por el sobretecho.

—No sé ni qué nombre ponerle —reconoció Pedro Carrasco, el arriero.

—Bueno... —refufuñó el padre Marín, incapaz de resolver el entuerto—. Le pondremos uno que valga para todo.

* * *

Reyes… o María de los Reyes Carrasco y Huelva… recibió las aguas del bautismo en la iglesia de la Santa Cruz, callejilla de Misa arriba. Frente a la pila, asistieron el padre Marín y los dos monaguillos menos listos que pudo encontrar, además de padre y madre, junto al sacristán y la sacristana como mudos testigos. El sacerdote oficiaba con toda la prisa posible por concluir la ceremonia de cristianar a la criatura. Solo pensaba en sacarse de encima la estola bautismal y la imagen de esa inocente y pesadillesca entrepierna.

—Innominipatrietfiliy amén —recitó atropelladamente el padre Marín, ya con el pie bajando el primer escalón de la pila—.¡Esto ya está!

Sin embargo, el arriero Pedro Carrasco era un tipo tan recio como práctico, y no pensaba dejar que el cura escurriera el bulto. Su deber, como guía espiritual de la comunidad, le obligaba a encauzar la vida de aquel problemático retoño, nacido en su parroquia, por la adecuada senda cristiana.

—¿Y con qué ropa le vestimos?

—Con la que tengáis.

El padre Marín corría hacia la sacristía, intentando ponerse a salvo de tanta cuestión incómoda. Lamentablemente, el arriero supo ganarle la mala conciencia.

—Todavía estamos pagando la carretilla nueva, padre.

—¡Puff!—El religioso se sintió acorralado en su propia iglesia—. Veamos qué tenemos en la sacristía… Algo habrá que os valga.

Doña Pura, la sacristana, había ordenado y clasificado dos arcones con trapitos en buen uso para familias necesitadas. Ropa para niños. Ropa para niñas. Doña Pura era muy cuadriculada; aunque en estos casos no existían términos medios… ¿o tal vez sí?

De cualquier manera, la definitiva identidad sexual del retoño no quedó registrada, en la fe de bautismo, teniendo en cuenta lo dictado por la doctrina cristiana o el simple buen juicio. La infancia de Reyes Carrasco quedó marcada por una madre desesperada, con querencia por el ajuar de niña: ropita de primera postura adornada de finos encajes. Adela acarició los bordados mientras revestía con ellos a su hijo… a su hija.

—¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! —Mecía entre sus brazos a la criatura, acunándola con aquellos ojos suyos, húmedos de amor o de tristeza.

* * *

Otoño de 1849.

Con doce años, a un paso de la adolescencia, Reyes Carrasco ya apuntaba maneras. Vestía de niña, se peinaba como niña y trabajaba con su madre en lavanderías y en la costura. Eso sí, viendo las malas trazas que se daba con aguja e hilo, Adela reservaba a su robusta criatura el transporte de la colada a casa de la clientela. Era habitual ver a la Reyes, con su trenza gruesa, su falda campesina y su blusa de tela de saco, cargando, con brazo musculoso, la cesta de ropa limpia y remendada, camino de la Puebla.

Se dirigía a la Cebadilla, sorteando los charcos sobre el empedrado, mientras intentaba escabullirse de las impertinencias de los muchachos más ociosos. Los zagalones que habían abandonado la escuela, pero aún no trabajaban en el campo, malgastaban su tiempo en importunar a cualquiera que llevase faldas. Reyes Carrasco era su víctima favorita. Aquel porte, aquellos andares y ese bigotillo que le oscurecía el labio eran demasiado tentadores para dejarlos escapar.

—¡Por allí valaBruta,primo!

José,elTiñoso, y Luis,elInglés, fueron sus más fervientes perseguidores. Olían a Reyes de lejos y le llegaron al trote de un burro muy manso, procurando levantarle la falda.El Tiñososiempre llevaba la iniciativa:

—¡A ver qué tienes ahí abajo, so fea!

—¡Déjame en paz, feo doble! —Esquivó Reyes al adolescente, luchando por mantener la falda alejada de sus garras—. ¡Acércate otra vez y te arreo!

NielTiñosonielIngléseran prodigios de belleza tampoco. La piel de rostro y cuello del primero se veía salpicada de rabiosas escamas, mientras que su primo,el Inglés, lucía una nariz de aguilucho, presuntamente heredada de su desconocido padre, ya que su madre —María,la Chata—carecía de tal prominencia.

—¡Uy, primo! —malmetía elInglés, que era más listo que su pariente y jamás se ensuciaba las manos, si podía evitarlo—. ¡Te está echando huevos!

—¡Pues más huevos tengo yo! —Conocido por su mal pronto,elTiñososaltó del burro y le tumbó la colada de un manotazo para reforzar su orgullo viril—. ¿Y ahora qué, marimacho?

Viendo la ropa recién planchada por el suelo, la agredida se remangó la falda y le pateó los testículos de los que tanto presumíael Tiñoso.A Reyes Carrasco también se le erizaba el bigotillo con facilidad.

—¡Ay, primoooo! —se lamentaba el agresor, después de besar el suelo—. No dejes que esaBrutahumille así a la familia.

Aún a regañadientes, el aludido se sintió en la obligación de meter en cintura a aquella mozuela que se había atrevido a deshonrar la hombría de uno de los suyos.El Inglésdescendió del borrico con elegancia británica. Las malas lenguas decían que su padre fue un ingeniero que vino buscando minas por el Andévalo, pero lo único que se llevó fue la honra de María,la Chata. Otros decían que el ingeniero inglés, llevarse, no se llevó nada. Que el padre dela Chatale descerrajó un escopetazo y lo tiró ala Balsita, un arroyo hondo camino del Cerro del Águila.

—Te crees muy hombre, ¿verdad,machota? —Se pavoneabaelInglésdelante de la hija del arriero, un segundo antes de que la Reyes, de una pedrada, le cambiase el sobrenombre para el resto de sus días—. Si no llevaras faldas, te iba a dar así...

Y en cuantoel Inglésle levantó la mano, la mocita le arrojó, por derecho, una laja suelta de la acera. Así, le torció la nariz de aguilucho por tres sitios, de quebrado que le dejó el tabique.

—¡Ay, qué daño,maricona! ¡Qué daño! —Se llevó las manos al rostro, para contener la sangre. Pero el simple contacto con la inflamación le hizo saltar las lágrimas—. ¡Mira lo que me has hecho, soBruta! —rabiaba, con el rostro deformado, mientras dejaba que su narizmachacada chorrease todo lo que tenía que chorrear sobre el empedrado—. ¡Mira!

La Brutaaún no era consciente de la magnitud del destrozo causado.El Inglés—a partir de entonces conocido porel Chato,revalidando el título de su madre— quedó con la nariz torcida trágicamente y unas ojeras violáceas que jamás abandonarían su rostro. Las represalias, por supuesto, no se hicieron esperar. Reyes sintió el aliento delTiñosoen la espalda.Le había llegado a traición, sujetándole los brazos. Al parecer, sus partes pudendas ya se habían recuperado y se aliviaba, el muy cerdo, rozándose contra su presa.

—¿Lo sientes,machota? —Se frotaba—. ¡Dime que lo sientes, marimacho!

—¡Aguántamela, primo! —Se acercóel Chato, dispuesto a consumar allí mismo su venganza—. Que a esta le borro el bigote a guantazos.

El Chatole estampó la mano abierta, abofeteándola de ida y de vuelta. Pero a su primo,elTiñoso,no le pareció suficiente castigo:

—Dale con el puño cerrado —le exigió, restregando sus escamas contra la mejilla de su prisionera—. ¡Dale! No me seas tú también maricona.

—Que lleva faldas, primo —se resistía el de la nariz hinchada.

—Pues poco le ha molestado para reventarte la cara.

—¿Le doy entonces?

—¡Mira cómo te ha dejado la napia! ¡Dale, te digo!

Viéndoselo venir, la Reyes respondió a coces, para mantenerle la distancia.El Tiñosointentó retenerla, domando su furia desbocada, pero solo logró que su víctima le reventase el labio de una cabezada atrás, que le dio en toda la jeta.

—¡Aguántala tú, que hay que darle un par de hostias bien dadas! —Escupióel Tiñosola sangre que le resbalaba entre los dientes—. Si no eres hombre para enseñarle quién lleva los pantalones, ¡aquí estoy yo!

Doce años tenía María de los Reyes Carrasco cuando se lió, a puñetazo limpio, con dos zagalones en la calle Larga. Con los adultos en el campo y los niños en la escuela, había pocos vecinos que se asomaran a la contienda. Alguna que otra anciana salió a la puerta, intentando discernir entre el revoltillo de brazos y piernas. Pero, ¿quién podría imaginarse que en el centro de la trifulca estaba una mocita repartiendo puntapiés con la falda remangada? Llevaba las de perder, pero no se achicó.

—¿Esto qué es, cobardes? ¡Dos contra uno! —Bajaba el padre Marín a todo lo que daban sus piernas por la rambla; pero necesitó estar prácticamente encima para identificar a quien se encontraba en minoría—. ¡Reyes! ¿Qué haces revolcándote en la acera con dos mozos?

El Tiñososoltó a su presa y se quitó de en medio, dejando a su primo solo ante la autoridad religiosa. Como el Chato—antes,el Inglés— jamás abandonaría a su burro manso, allí se quedó aguantando las riendas del rucio y el responso del párroco. El indignado sacerdote tomó al agresor por la nariz rota, obligándole a mirarle a la cara.

—¿Abusando de unachica?—El padre Marín comprobó, al tacto, el terrible desvío nasal que sufría el muchacho—. Ya hablaré con vuestras madres, porque padres no habéis conocido… ¡Y buena falta que os habría hecho!

—¡No es unachica,padre! ¡Ay! ¡Es una machota!

—Déjame echarle un vistazo a esa piltrafa,valiente… —El párroco le enderezó el tabique, provocando un chasquido que hizo encogerse de la impresión al propio sacerdote—.Y ahora, ¡fuera de mi vista! … ¡Dejarte pegar por una mujer!

Lanzando furtivas miradas de odio,el Chatosubió a lomos de su borrico, moqueando sangre sobre sus crines. Su perfil aguileño había perdido su porte británico, convertido en una tocha deforme de por vida.

—¡Machota, que eres unamachota! —Se alejaba el rencoroso zagal, mientras los cascos de su montura retumban sobre el empedrado, recordándole, paso a paso, cuánto le dolía la napiatorcida, aun al trote lento de un burro manso—. ¡Ay, ay! ¡Ayyyy! ¡So Bruta!

Por su parte, Reyes maldecía su mala sombra, recogiendo del suelo la ropa enfangada, desgarrada por pisotones y forcejeos. No solo no iba a cobrar el servicio, sino que, además, tendría que reponer las prendas destrozadas por los dos primos. Con viril enojo, pateó el cesto de mimbre contra una fachada de cal.

—¡Reyes! —le amonestó el padre Marín—. Así no se comportan las señoritas.

Avergonzada de sus propias lágrimas, acabó derrumbándose. En cuclillas, Reyes Carrasco ocultaba su dolor, cubriéndose el rostro tras sus faldas.

—No soy unaseñorita,padre.

—Entonces, ¿qué eres? —farfulló su guía espiritual, más desorientado que él… que ella.

—Dígamelo usted, padre. Dígamelo usted.

* * *

Al calor del hogar, su madre le enjugó la sangre con un trapo humedecido en agua templada. ¡Qué daño le hacía al intentar borrarle el bigotillo como si fuera roña!

—No te juntes más con esos niños, Reyes. —La mujer observaba a su hija con esos ojos suyos, eternamente empañados, brillantes como las ollas que sudaban al amor de la lumbre—. Una mocita debe saber guardar las distancias.

—¡Ay, madre! —se dolía, cuidándose de no retirarle la cara—. ¿Y si vienen a por mí…?

Desde que naciera su criatura, Adela había ido perdiendo gran parte del cabello y la noción de la realidad. De forma inconsciente, evitaba cualquier tema que le incomodase, desviando su atención a otras cosas. Y, para Reyes, proteger a su madre de la realidad significaba aguantar el dolor del día a día, en silencio, mientras la buena mujer atacaba el bigotillo con el trapo convertido en lija, raspa que te raspa.

—Es que no te restriegas bien, Reyes, hija.

—Será la barba, que me está saliendo. ¡Ay!

—¡Qué cosas tienes, alma mía! ¿Todavía te quedan ganas de broma?

—¡Ay, ay! Mamá, si yo soy…

A la espalda de su esposa, Pedro Carrasco trenzaba sus propias cuerdas de esparto. Mandó callar a su hija con un gesto dulce, para no sacar a la mujer de su inconsciencia.

—¡Ay, mi niña! Tienes que esforzarte más en ser buena chica—reiteraba—. Si la gente supiera lo buena que eres…Prométeme que te esforzarás… Hazlo por mí, María de los Reyes… Hazlo por mí…

—Haré lo que pueda, madre… —lloraba la Reyes, con lágrimas secas—. Por ti lo haría…

Lamentablemente, no se puede convencer al resto del mundo con lo que solo ven los ojos de una madre.

SEGUNDA PARTEBUENA CHICA (PUEBLA DE GUZMÁN,1852)

A los quince, Reyes entró en el taller de bordados de doña Pura. Compartía la sacristía con otras seis niñas, de entre doce y dieciséis años. A cambio de coser el ajuar para su futura boda, ocupaban buena parte de su tiempo en embellecer la ropa del altar de la iglesia que las acogía. Los bordados de doña Pura eran famosos en la comarca y no fue fácil que le concedieran una plaza. El padre Marín se esforzó lo suyo para que aceptase a la conflictiva Reyes Carrasco.

Doña Pura supervisaba las labores con ojos mezquinos, ocultos tras unos quevedos de severísima montura. Acomodaba las lentes sobre una nariz prominente que contrastaba con una boca de labios raquíticos. Su mentón, hundido, parecía retraído de contemplar la corrupción del mundo con excesiva intransigencia. Y lo que menos soportaba la estricta sacristana eran los modos y maneras de una chica tan poco femenina.

Con quince veranos, la Reyes era un muchachote embutido en un vestido de mocita. Su trenza áspera, como cuerda de esparto, no lograba disimular su evidente bigote, sus patillas llamativas y unos brazos nudosos que, a veces, le rasgaban la sisa.

—Reyes, ¡por Dios! Las señoritas se sientan con las rodillas juntas, un poquito de lado, no a horcajadas como si fueras un gañán montando a caballo.

—Sí, sí, doña Pura.—Corregía la pose; hasta que su naturaleza se hacía sitio, de nuevo, y volvía a separar las piernas.

La Reyes tenía los dedos demasiado gruesos para el dedal. Y, sin dedal, era tan poco hábil que se pinchaba puntada sí y la otra también, manchando de sangre el paño. La hija del arriero chasqueaba la lengua con cada nueva estocada, que le penetraba bien hondo en la carne, de tanto como apretaba la aguja. Sus compañeras reían sus torpezas, y a Reyes no le molestaban sus risas, más bien al contrario. A veces las provocaba, exagerando su incompetencia. La Reyes, sobre todo, tenía ojos para Blanca, la hija del molinero, una rubita de trenzas gruesas y carcajada escandalosa con la que coqueteaba descaradamente.

—¡Ave María Purísima! —Se chupaba ruidosamente el dedo atravesado.

—Reyes, a lo tuyo… No me distraigas a las compañeras.

—Sí, doña Pura.

Las niñas aprovechaban las salidas de tono de Reyes para relajar el aire de claustro y voto de silencio que la sacristana imponía en su taller. Una alegre insubordinación que debía ser atajada de inmediato, ridiculizando a la infractora frente a las otras mocitas, para que no cundiera el mal ejemplo.

—¡Ay, Reyes! Déjame a mí… ¡Eres más torpe que un carretero! ¡Cómo estás dejando el bordado de sangre! ¡Ponte de rodillas, mira y aprende!

La Reyes cedía su asiento a doña Pura, quien se encasquetaba el dedal en un dedo torcido, tan seco como ella misma. La moza asistía a la reprimenda, rodilla en tierra, obligada a repetir en voz alta las instrucciones que se le reiteraban. Peropronto olvidaba los preceptos de la costura para lanzarle miradas a Blanca, la rubita de la sonrisa franca y las trenzas gruesas.

* * *

A mediodía, doña Pura abría la puerta de la sacristía y hacía salir a las niñas. La iglesia de la Santa Cruz se alzaba en lo más alto de una loma, en los restos de lo que fue un castillo que dominaba el pueblo. La trasera, que daba a un pozo y al cementerio, estaba libre de las miradas curiosas y allí las niñas podían jugar a sus anchas, sin temer inconveniencias.

—¡Reyes! ¡Reyes! —Palmoteaba doña Pura dentro de la sacristía, pues siempre se le distraía la misma—. ¿Dónde te metes ahora?

Reyes aprovechaba el descuido del recreo para escabullirse al armario con la ropa y el vino de misa. Allí se empurraba la botella —uno y dos y tres tragos—, antes de salir a por todas en el descanso del almuerzo.

—Sisísí, doña P-pura —se le trababa la lengua y le temblaban las piernas, con el vino asomando aún por la comisura de los labios—. Dándole las últimas puntadas estaba.

—Seguro que sí. Anda con tus compañeras, a un sitio donde yo te vea.

Doña Pura pegó la espalda a la pared de la sacristía, con la intención de descabezar una siestecilla, si la dejaban. Tenía las carnes justas para no ser considerada esqueleto y el solecito que recogía la cal blanca de la fachada le aliviaba los huesos. Reyes le exigía desmedida concentración y la traía agotada.

Mientras tanto, las niñas jugabanal gato y al ratónalrededor del pozo, bajo la laxa supervisión de la adormilada tutora. Corrían y reían, atrapándoselas unas a las otras. Y la Reyesse dejaba coger, para verse con la licencia de correr tras Blanquita, pillarla de la trenza y sujetarla un rato entre sus brazos. Sin embargo, Blanca era muy ágil y se divertía sorteando a la hija del arriero. El vino de misa tampoco jugaba a favor de su destreza y Reyes terminaba más de una vez y más de dos en el suelo, mientras la hija del molinero esquivaba sus crecientes embestidas.

—Reyes… Así no corren las señoritas, ¿me oyes? —le amonestaba la sacristana sin abrir los ojos, con la cabeza ladeada en mitad de su siesta.

—¡Sí, doña Pura!

—Pues juega con todas… Que no tienes una compañera sola.

—Sssssíííí, doña Pura.

La Reyes se detuvo un momento, resoplando. En aquella ocasión, le faltaba fuelle en los pulmones y le sobraba vino en la tripa. Durante un par de lances, fingió perseguir a las otras costurerillas, a las que dejó escabullirse sin excesivo celo. Y en cuanto doña Pura regresó a sus castos ronquidos, Reyes se arrojó, de nuevo, sobre Blanquita. Distraída, la pobre hija del molinero apenas hizo amago de esquivarla cuando la Reyes la sujetó por las axilas y la volteó contra el barro,¡cataplaf!,como si fuera una vaquilla tumbada para marcarla al hierro.

—¡Te pillé!

Reyes logró al fin su objetivo. Pero el sonoro golpetazo de Blanquita contra el suelo y los gritos de la cría al sentir cómo se le quebraba el hueso de la clavícula arrancaron bruscamente del sueño a doña Pura.

—¡Por Dios Santo, Reyes! ¡Qué brutísima eres! P-pero… ¿qué le has hecho?

* * *

Tras dicho incidente, doña Pura encontró la justificación definitiva para devolver a Reyes a sus padres. Allí, cabizbaja, la robusta mocita aparecía con el vestido embarrado y pegotones de fango perlándole el bigotillo. Entre sus faldones manchados, descansaba el cestón que contenía su ajuar, lastimosamente bordado.

—¡No puedo con su hija! Ni siquiera he sido capaz de enseñarle a sentarse con las rodillas juntas —se lamentó doña Pura, desempañando los cristales de sus quevedos, a causa de la calidez que exhalaba el puchero del hogar de los Carrasco—. Aquí le devuelvo su ajuar. Su costura está torcida malamente. Y al final se pensarán que no es virgen, con todas las manchas de sangre que ha vertido. Si es que encuentra marido, claro. ¡Una señorita no se sienta con las piernas abiertas!

Adela recompuso su escasa cabellera, procurando compostura.

—Pero no entiendo por qué dice que tenemos que pagar la ropa de misa —replicó levemente la madre.

—Me ha dicho el padre Marín que, si no está de Dios, lo tiene que costear ella. Ha estropeado la ropa buena y hay que reponerla —dictaminó la sacristana, encasquetándose los quevedos con la inflexibilidad de sentirse respaldada por la autoridad eclesiástica—. ¡Así que ya están pagando!

Quizás fue el tono agresivo de su tutora, o tal vez los malos modos que empleó en su propia casa y bajo su propio techo, pero Reyes Carrasco olvidó la mansedumbre prometida a su madre para patear la cesta de mimbre y abrirse paso hacia la altiva doña Pura, encarándose a ella sin templanza alguna.

—¿Eso le ha dicho el párroco?

—Lo-lo que no has hecho bien, n-no está bien hecho