Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Eulenspiegel Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

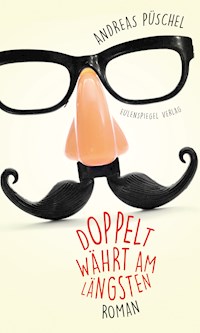

Ein rasanter Roman über ein Verwirrspiel, das außer Kontrolle gerät Auf dem Weg zur Schule sieht sich Studienrat Kolz eines Morgens einem Doppelgänger gegenüber. Kein Zufall, wie sich bald herausstellt: Der Unternehmer Schwendt hat ein Double gesucht und gefunden. Nur ein paar Tage Abwesenheit aus seiner Firma müsse er kaschieren. Auch wenn Kolz an einem so harmlosen Hintergrund zweifelt, lockt ihn die Aussicht, den Lehreralltag einmal hinter sich zu lassen - zumal Schwendt eine lukrative Summe anbietet. Mit einem Burnout verabschiedet er sich an seinem Gymnasium und steigt ein in sein neues Leben als Firmenchef. Selbstredend hält sich das Double für besser als das Original, schließlich ist ein Lehrer den täglichen Blick in die Abgründe menschlicher Verhaltensweisen gewohnt und außerdem stets gut vorbereitet! Und so spielt Kolz seine Rolle in der Firma, bei ominösen Geschäftsleuten, bei Ehefrau und Geliebter seines Tauschpartners weitaus kreativer, als verabredet war. Der Roman "Doppelt währt am längsten" erzählt heiter und pointiert die Geschichte zweier Männer, die sich zwar äußerlich aufs Haar gleichen, aber sehr ungleich sind und schlicht unterschätzt haben, welche Verwicklungen ihr Spiel mit sich bringt. Ein köstlicher Roman über einen Rollentausch, der aus dem Ruder läuft.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 444

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Alle Rechte der Verbreitung vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist nicht gestattet, dieses Werk oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen oder in Datenbanken aufzunehmen.

Eulenspiegel Verlag – eine Marke der Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage

ISBN-E-Book: 978-3-359-50089-6

ISBN-Buch: 978-3-359-01167-5

1. Auflage 2019

© Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage GmbH, Berlin

Umschlaggestaltung: Verlag, Karoline Grunske

www.eulenspiegel.com

Für Constanze

Begegnung der anderen Art

Am Morgen verlasse ich das Haus, vergewissere mich noch, dass ich auch alles bei mir habe – und sehe mich im selben Moment in etwa vierzig Metern Entfernung zu einem Auto gehen.

Ich traute meinen Augen nicht.

Mein Mantel mit dem Pelzkragen schien mir eine Spur zu aufwendig. Ich war entschieden zu konservativ gekleidet für mein Alter. Ich bin Ende Fünfzig, da gehen Kollegen von mir noch in Turnschuhen, in knallengen Jeans, die ein festes Gesäß simulieren sollen und auch vornherum keine Frage offenlassen. Das heißt natürlich nicht, dass auch ich darauf aus wäre, mich auf diese Weise lächerlich zu machen.

Dann der Aktenkoffer. In Fernsehfilmen meiner Kindheit liefen nur Agenten mit solchen Koffern herum, Westagenten, wohlgemerkt.

Während ich, also der Fremde, mit der Linken den Koffer hielt, drückte ich mit der lässig vorgestreckten Rechten den Funkkontakt des Autoschlüssels. Mit einem trockenen »Plock« sprang die Zentralverriegelung auf. Ich stieg in den Wagen.

Was tut man in solch einer Situation?

Ich meine jetzt wieder mich. Sollte ich laut rufen: »He, warten Sie, Sie sind ja ich«? Oder: »Hallo, ich bin ja Sie!«? Beides ergab wenig Sinn.

Ich sah zu, wie ich den Motor startete, mit enerviert gehobener Braue den Schulterblick erledigte, bevor ich bedächtig und beinahe ohne Geräusch aus der Parklücke scherte. Ein zimtfarbener Mercedes älteren Baujahrs fuhr davon, gediegen und ein wenig auf Understatement angelegt. Ich bemerkte, dass der Wagen ein Kennzeichen mit »HG« hatte – Hochtaunuskreis. Das hört sich äußerst provinziell an, ist es übrigens auch, nur wohnen dort viele der Banker, die in der Frühe in ihre Limousinen steigen und sich in die Stadt fahren lassen – nach Frankfurt.

Ich kannte die Gegend. Susanne, meine Frau, hatte in den neunziger Jahren den sonderbaren Plan gefasst, wir müssten unser erweitertes Heimatland durch Städtereisen näher kennenlernen, es »uns erschließen«, wie sie es anspruchsvoll formulierte. Höre ich mich heute um, hat es diese geografische Neugier in der Ost-West-Richtung tatsächlich gegeben, umgekehrt seltener.

Im HG lagen die Villen so weit in der Tiefe parkähnlicher Grundstücke, dass man sie von der Straße aus höchstens erahnen konnte. Nie sah man jemanden ein Garten- oder Garagentor öffnen, weil die sich lautlos wie von selbst bewegten, Funkimpulsen aus dem Inneren des Hauses oder vom Bordcomputer des Wagens folgend.

Aus dieser Gegend kam offenbar mein geheimnisvoller Doppelgänger.

Offenen Mundes sah ich mir nach, an diesem Dienstagmorgen im Januar, als ich in Eile war, weil Ellen, meine Schulleiterin, angerufen und mich weinerlich bedrängt hatte, in zwanzig Minuten eine Stunde Französisch in der 11a zu vertreten.

Eines war mir sofort klar: Unter keinen Umständen durfte ich jemandem von meiner sonderbaren Begegnung erzählen. Im Kollegium würde man mein Erlebnis unweigerlich als Bestätigung gewisser Vermutungen nehmen, die schon seit längerem über mich in Umlauf waren. Vermutungen, die meiner Direktorin den Vorwand lieferten, mir wieder und wieder das Sabbatjahr nahezulegen: »Stefan, du musst einfach mal raus hier! Sieh mich an: zehn Monate Bali! Ich habe das gebraucht. Und ich bin noch jünger als du.«

Stimmt, Ellen war zwei Jahre jünger als ich, siebenundfünfzig, und sie versäumte keine Gelegenheit, es beiläufig einzuflechten.

Sie war in der Tat fröhlich trällernd, braun gebrannt und um zwei Konfektionsgrößen erweitert aus dem Sabbatjahr heimgekehrt, um allen zu versichern, dass sie die Dinge fortan mit einer ganz anderen Gelassenheit angehen würde.

»Was gilt die Wette, dass sie dort keinen Sex gehabt hat«, fragte mich Zielonka, der Sport- und Geografielehrer, damals. »Sie ist jetzt exakt ein Jahr lang nicht gefickt worden; ansonsten würde sie doch nie im Leben derartigen Blödsinn erzählen.«

Ja, leider: was Ellen für ihre neue Gelassenheit ausgab, hielt genau zwei Wochen. Dann geschah nämlich die Sache mit dem Überlauftank unserer maroden Heizungsanlage.

Der Hausmeister, ein dem Alkohol stark zugeneigter Endvierziger, hatte es sich und seiner Familie zu Weihnachten besonders mollig machen wollen. Zuerst hatte er sich selbst ausgiebig von innen beheizt, war dann glühend in den Keller gewankt und hatte dort Kohle in den Ofen getan, als wäre er Dampflokheizer bei einer Hochgeschwindigkeitsfahrt – in jenen Zügen, die einst von Berlin nach Hamburg rasten und deren Rekorde aus den dreißiger Jahren erst lange nach Ende des Krieges eingestellt werden konnten. Aus eben dieser Zeit stammte wohl auch die Heizungsanlage unseres Gymnasiums. Seit ich denken konnte, war dort immer nur das Nötigste repariert und der Wärmekreislauf des Hauses mit größter Improvisationskunst am Laufen gehalten worden. Die Heizung war beim letzten Konjunkturprogramm schlicht vergessen worden, weil Ellen alles Geld für eine neue Asphaltdecke des großen Schulhofes verplant hatte, und für die Sanierung der Lehrertoiletten.

An welchem Ventil es nun im Einzelnen gelegen hatte, ist mir bis heute nicht klar – ich unterrichte Französisch, Geschichte und Sozialkunde –, jedenfalls platzte der bis dahin eine Ziegelstärke hinter der Wand ruhende Überlaufbehälter: Etwa dreihundert Ziegel nebst vierhundert Litern kochender trüber Brühe böllerten in den Physikvorbereitungsraum und vernichteten dort Möbel, sämtliche Lehrmittel und das jüngst ausgelegte teure Linoleum mit Parkettoptik. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden: wegen der Weihnachtsferien waren keine Lehrkräfte oder Schüler im Raum. Jedenfalls bemerkten der Hausmeister und seine Familie den Schaden erst, als sie nach den Feiertagen allmählich ausnüchterten und die ausbleibende Heizungswärme gewahrten. Da war auch der Wasserschaden schon ein Stockwerk tiefer angekommen – im gerade frisch und teuer aufgerüsteten Informatikzentrum der Schule.

Von da an war Ellen wieder, was sie immer gewesen war: eine schon als Fachlehrerin für Biologie hinlänglich überforderte Frau, die zu allem Unglück auch noch mit der Leitung unseres dadurch gleich nicht mehr ganz so ehrwürdigen Eduard-von-Keyserling-Gymnasiums betraut war. Dies übrigens nur, weil meine Bewerbung von der Schulbehörde seinerzeit unberücksichtigt geblieben war.

Leider machte dieser Umstand fortan den Kern unserer beruflichen Beziehung aus: Ellen, beim Griff nach der Macht beherzt, durchsetzungsfähig und ohne Beißhemmung, kam nach Inbesitznahme des Schulleiterzimmers auf die fixe Idee, der ganze Vorgang müsse für mich eine schreckliche Demütigung sein. Seither gab sie mir wann immer sich Gelegenheit bot zu verstehen, welchen Wert sie meiner kompetenten Mitarbeit zumaß und dass sie vor einer Entscheidung von Tragweite niemals versäumen würde, meine Meinung einzuholen. Außerdem war ich ja ihr Stellvertreter. Und irgendwie fand ich nie den rechten Ton, sie wissen zu lassen, dass der Schulleiterposten an sich mich überhaupt nicht reizte. Ich hätte ihn lediglich als Chance gesehen, nach beinahe dreißig Berufsjahren endlich den direkten Umgang mit Schülern meiden zu können, mit ihrem Geruch hastig gerauchter Pausenzigaretten und dem Dunst von Pubertätsschweiß, der beklommen machend in allen Räumen hing. Ich hatte nicht länger Lust, diese verwöhnten Bälger auf ein nutzloses, ungerichtetes Leben vorzubereiten. Das Wissen, das man ihnen auf dem Silbertablett anbot, führte doch zu nichts, außer dass sie demnächst als »digitale Bohème« in irgendwelchen Szenekneipen mit leerem Blick vor ihren Notebooks sitzen und über wer weiß was für Seiten surfen würden – unoriginell, uninspiriert und entkräftet vom exzessiven Masturbieren. Denn irgendwelche längeren Bindungen mit Partnern welchen Geschlechts auch immer ging diese Bande ja nicht mehr ein. Wie und wann auch, wo sich doch alle bereitwillig von ebenfalls halb oder gänzlich ungebildeten Vorgesetzten als stets verfügbare flexible Idioten ausplündern ließen und dabei noch stolz waren, was für wichtige Jobs sie »machten«.

»Sie macht einen guten Job«, wie ich sie hasste, solche Sätze, gönnerhaft, Überblick vortäuschend. Die Kanzlerin und der Innenminister machten einen guten Job, und die Frau an der Käsetheke im Supermarkt.

Ich als Schulleiter aber hätte allenfalls noch die Pläne für die Unterrichtung der Schüler erarbeitet und Kollegen, die noch nicht an dem Punkt angelangt waren wie ich, moralisch unterstützt.

Jemand anderer hätte diese meine Verfassung vielleicht als Lebenskrise erfühlt, mir aber erschien das alles als logischer Ablauf meiner Erwerbsbiografie. Die Idee, zum geeigneten Zeitpunkt vorzeitig in den Ruhestand zu gehen, hatte ich bereits verworfen. Nur weil die Schüler unerträglich und meine Kollegen noch unerträglicher waren, musste ich doch nicht auf 14,4 Prozent meiner Altersbezüge verzichten.

Es versteht sich von selbst, dass man mit Ellen über solche Dinge nicht reden konnte. Sie lebte in ständiger Angst, ich könnte beim Bildungssenator gegen sie intrigieren. Deshalb auch die Idee mit dem Sabbatjahr: Sie hoffte, sich in der Zeit meiner Abwesenheit ungestört weiter als Schulleiterin profilieren zu können.

Leider hatte ich mich unlängst im Sozialkunde-Leistungskurs etwas gehen lassen und scherzend angedeutet, dass ich die an deutschen Schulen bedauerlicherweise abgeschaffte Prügelstrafe durchaus für ein zielführendes pädagogisches Mittel hielte, worauf mehrere Schüler meine Ironie missverstanden und mich in eine ernsthafte Diskussion zogen. Einige hatten wohl von ihren Spätachtundsechziger-Eltern gehört, dass man sich so verhielt. Jedenfalls profilierte sich besonders Peggy Möller in diesem Streitgespräch – Peggy Möller, bei der ich nicht geahnt hätte, dass außer dem Gedanken an häufig wechselnden Geschlechtsverkehr überhaupt etwas in ihrem Kopf kreiste.

Ich muss nicht erwähnen, dass ich den Schülern rhetorisch turmhoch überlegen war, und natürlich beendete nur die Pausenklingel den längst entschiedenen Disput. »Ich freue mich schon auf nächste Woche«, hatte ich noch gehöhnt.

Dafür musste ich mich drei Tage später in Ellens Büro einfinden. Mit konspirativer, aber gebieterischer Kopfbewegung bedeutete sie mir, die Tür zu schließen.

»Sag mal, du sollst in der 12c für die Wiedereinführung der Todesstrafe aufgetreten sein. Das kannst du nicht wirklich gemeint haben, oder?«

»Nicht wirklich«, sagte sie in letzter Zeit andauernd.

»Es ging nicht um die Todesstrafe, um die Prügelstrafe, notabene«, sagte ich.

Ellen sah mich verständnislos an. »Und du meinst, die wäre gerechtfertigt?«

So dumm konnte sie unmöglich sein. Oder vielleicht doch.

»Natürlich nicht. Es war ein spontaner Argumentationsstreit, und ich habe spaßeshalber die Position der Verfechter der Prügelstrafe eingenommen.«

Sie verstand noch immer nicht.

»Spaßeshalber? Die Prügelstrafe steht doch gar nicht zur Disposition. Peggy Möller hat die Sache ihrem Vater berichtet. Dessen Lionsbruder oder Rotarier oder was weiß ich ist unser Bezirksbaurat …«

»Deiner vielleicht, meiner nicht.«

»Lass bitte die Rabulistik, die bringt uns nämlich überhaupt nicht weiter!«

Woher kannte Ellen derart schwierige Wörter?

»Wir müssen sehen, wie wir aus der Sache rauskommen. Peggy Möller …«

»… ist ein kleines, geiles Luder«, wandte ich sachlich ein.

In Ellens Augen flammte Ärger auf: »Das kannst du sehen, wie du willst, jedenfalls habe ich keine Lust, mich wegen diesem Quatsch mit dem halben Bezirksamt herumzuärgern!« Ellen atmete durch und sagte mit Hortnerinnenstimme: »Manchmal mache ich mir richtig Sorgen um dich. Ich habe das Gefühl, du bist völlig runter mit den Nerven!«

So sah mich meine Schulleiterin. Und jetzt hatte ich mich gerade selbst in ein Auto steigen und davonfahren sehen.

Niemand würde es je erfahren. Diesen Triumph gönnte ich Ellen nicht, und auch nicht Peggy Möller. Und Susanne nicht, die gerade verwundert aus dem Haus trat. »Du hast ja den Schnee noch gar nicht vom Auto gefegt. Wir müssen! Ich denke, du sollst gleich diese Englischstunde geben?«

»Französisch. Ich unterrichte Französisch.«

»Jawohl, Herr Oberstudienrat! Ist irgendwas? Du wirkst so komisch.«

Ich beeilte mich, den Schnee vom Wagen zu räumen, und fuhr meine Frau in das Architekturbüro, in dem sie seit fast zwölf Jahren arbeitet. Der Himmel weiß, was sie dort tat; von ihrer Ausbildung her ist sie Diplomingenieurökonom, ein akademischer Abschluss der Technischen Hochschule Ilmenau, der damals nach der Wende ungefähr so viel wert war wie eine Urkunde über die Neptuntaufe im Kinderferienlager. Ihre Firma projektierte jedenfalls Büro- und Gewerbeimmobilien in der City, Kästen, die aussehen, als wäre unmittelbar nach Albert Speers Germania-Entwürfen die Zeit stehen geblieben.

»Für wen musst du denn einspringen?«, fragte Susanne im Wagen.

»Was weiß ich, wahrscheinlich hat Ellen wieder mal jemanden doppelt eingeplant. Passiert ihr ja öfter.«

»Merkt eure Schulsekretärin das nicht?«

»Klar, aber die lässt sie auflaufen.« Ich lachte leise.

»Mir tut Ellen leid. Was nützt ihr die tolle Position, um die sie so gekämpft hat, wenn dann der Mann sie verlässt.«

»Mir tat er eigentlich immer leid!«

Ich kannte Ellens schweigsamen, blassen Mann von Feiern im Kollegenkreis. Etwas finster Brütendes umwehte ihn, und es hätte mich nur mäßig gewundert, wenn er Ellen nach Jahren des Schweigens eines Tages am zweiten Weihnachtsfeiertag mit einer Axt erschlagen hätte.

»Wo er sie sogar wegen einer Älteren verlassen hat!«, plapperte meine Frau. Diesen Fakt kannte nicht einmal ich. »Ältere« sprach Susanne aus, als läge darin eine sexuelle Abartigkeit.

»Gegenüber Ellen hätte er sich auch mit einer Hundertjährigen verbessert.«

Meine Frau sah mich seufzend von der Seite an.

»Das kannst du wohl beurteilen? Du bist ja wieder mal in Hochform.«

»Ich freue mich so auf meine Schüler.«

»Es weint mein armes Herz …«

Ich liebe die stille Vorhalle des Gymnasiums in diesem Licht, am späten Vormittag, wenn die Sonnenstrahlen schräg durch die hohen Fenster dringen und dem Raum ein beinahe sakrales Gepräge verleihen. Wie gebündelt liebkosen sie die Bronze der Eduard-von-Keyserling-Büste … Der Raum lag feierlich und andachtsvoll, aber nur kurz, denn dann erschien der Hausmeister in seinem graublauen Kittel.

»Guten Morgen, Herr Doktor!«

Ich dankte mit knappem Kopfnicken. Der Hausmeister mochte das; er war Berufssoldat gewesen, beim Bund, und empfänglich für auch dort immer seltener anzutreffendes zackiges Auftreten.

Sportlich federte ich die große Treppe hinauf, mich nur einmal beiläufig umsehend, ob vielleicht etwa mein Alter Ego mir folgte. Dann vergaß ich den morgendlichen Vorfall. Nicht etwa, weil die Französischstunde in der 11a mich so in ihren Bann gezogen hätte. Die Schüler hatten Rezitationen vorbereitet. »Il pleure dans mon cœur …« – »Es weint mein armes Herz, wie auf die Stadt es regnet …« Auch mein Herz weinte, als ich die Vorträge der Elftklässler über mich ergehen ließ. Welcher Idiot hatte dieses Gedicht von Paul Verlaine ausgesucht? Ich fand es sentimental, und in diesem Klassenraum wusste nur ich, an wen Verlaine dabei wohl gedacht hatte – an den jungen, knackigen Arthur Rimbaud. Wolf Graf von Kalckreuth hatte es noch ins Deutsche übertragen, kurz bevor er sich mit neunzehn Jahren beim kaiserlichen Militär das Leben nahm.

Ich wusste, dass ich mittlerweile auch bei den Schülern als Zyniker galt, soweit ihnen der Begriff überhaupt geläufig war – ein Etikett, das einem leicht angehängt wird, wenn man Geschmack hat oder der Einzige ist, der von Zeit zu Zeit offen sagt, was wirklich los ist. Deshalb hatte ich für Gelegenheiten wie diese einen bestimmten Gesichtsausdruck entwickelt, der zwischen Neugier und freundlicher Ermunterung lag. Rief ich einen Schüler nach vorn und sah ihn auf diese Weise an, konnte unmöglich jemand merken, wie sehr sie mir alle aufs Gemüt schlugen. Selbst wenn sie mitten in der Strophe hängen blieben, wenn sie ganze Endungen verschluckten oder sich an den eleganten Nasallauten mit ihrem stupiden »ong« und »öng« vergingen – ich verzog keine Miene.

Glücklicherweise vertrat ich die Stunde nur, hatte also keine dieser ausnahmslos krassen Fehlleistungen zu benoten oder auch nur zu kommentieren. Trotzdem war ich erleichtert, als es zur Pause klingelte.

»Frau Habermann will sicher in der nächsten Stunde noch einige Rezitationen anhören«, sagte ich. Sollte sie ruhig, sollte sie selbst spüren, wie vergeblich all ihr Mühen war. Ihr würde es nicht so schmerzhaft bewusst werden wie mir, was damit zusammenhing, dass ihr eigenes Französisch sich nur unwesentlich von dem ihrer Schutzbefohlenen abhob. Dabei war sie eine Kollegin der Generation, die während des Romanistikstudiums schon einige Semester in Frankreich verbracht hatte – und das für ihren entscheidenden Vorzug hielt. Viel hatte es bei ihr allerdings nicht gefruchtet. Was hatte sie dort gesucht? Ganz Paris träumt von der Liebe? Es waren Träume, die sich nicht erfüllten, nicht wenn man aussah wie Gesine Habermann. Träume, die irgendwann folgerichtig zu Herrn Habermann führen mussten. Dazu hätte sie allerdings nicht nach Paris fahren müssen. Herrn Habermann gab’s nämlich im Sonderangebot, im Schullandheim, als Klassenlehrer einer Neunten. Am Abschlussabend habe es bei ihnen »gefunkt«, hatte sie damals kichernd im Lehrerzimmer erzählt. Auch etwas, was man sich ungern vorstellte.

Ich packte meine Sachen zusammen und sah mit zufälligem Blick aus dem Fenster. Auf dem Parkplatz der Schule, wo die Wagen der Lehrer standen und die einiger Abiturienten, fiel ein zimtfarbener Mercedes auf. Es durchfuhr mich: das HG-Kennzeichen!

Gleich würde ich aussteigen. Was würde ich tun – die Schule betreten und ein paar Stunden Geschichte unterrichten? Der Westfälische Friede? Würden meine Schüler mich erkennen?

»Hehe, dir fallen ja gleich die Augen raus! Dabei wird ihr Arsch auch immer fetter!«

Zielonka war unbemerkt neben mich getreten, er wies auf Ellen, die drei Autos neben dem Mercedes in ihren rosenholzfarbenen koreanischen Kleinwagen stieg.

Zielonka war das, was man eine Maulhure nennt. Dass er Frauen, selbst Schülerinnen, ausschließlich nach sexuellen Gesichtspunkten beurteilte, hatte in meinen Augen allerdings einen tieferen Grund: Zielonka trachtete so, von seinen eigentlichen Präferenzen abzulenken, seinen Hobbys wie Ringen und Boxunterricht für die Jungen aus den Abiturklassen – mit anschließendem gemeinsamen Duschen.

»Ich lasse dir bei Ellen gern den Vortritt«, meinte ich.

»Pfff«, machte Zielonka und entrollte die physische Karte Nordeuropas. »Jetzt hat sogar ihr Mann die Flucht ergriffen«, sagte er dabei, »und das will was heißen!« Er lachte in sich hinein. Ich ging aus dem Klassenraum.

Eine milchige Nachmittagssonne blendete mich, als ich das Schulhaus verließ. Der Mercedes aus dem Hochtaunus-Kreis stand noch immer auf dem Parkplatz.

Ich sah mich hinter dem Steuer sitzen und hatte mir gerade eine Zigarette angezündet.

Ich rauchte – das war jetzt wirklich zu albern.

Schon im Treppenhaus hatte ich mir überlegt, wie in der Sache weiter zu verfahren sei, und beschlossen, offensiv auf mich zuzugehen. Vielleicht würde sich das Bild meines Doppelgängers dann einfach auflösen wie jene Luftspiegelungen, die in flirrender Sommerhitze dürstende Verirrte narren. Andererseits: Immerhin hatte er sich an meine Fersen geheftet. Ich musste also gewärtig sein, dass er die Konfrontation mit mir suchte, dass er aktiv würde und mir entgegenträte. Gab es klarere Fälle von Handlungsbedarf?

Beherzt ging ich in Richtung des Wagens.

»Herr Doktor Kolz?«

Wie hätte es anders sein können: Ich war auf dem Weg zu einer wichtigen Begegnung, und wer stellte sich mir in den Weg? Ein Schüler! Marcus Berboom, besonders renitent, aus der 12b – ich mochte ihn nicht. Und das nicht nur, weil ich keinen meiner Schüler mag, sondern weil Berboom mit offen zur Schau getragenem Desinteresse in meinem Unterricht herumlümmelte und die verzweifelten Leistungen seiner Mitschüler mit müdem Lächeln verfolgte.

»Es geht um meinen Französisch-Abschluss.«

Er machte eine Pause, als wolle er mir Gelegenheit geben, zu seinem Französisch-Abschluss Position zu beziehen. Ich sah dazu keine Veranlassung. Deshalb schob er nach: »Wenn ich bei Ihnen auf zweikommavier käme, hätte ich die Punkte zusammen, das Abitur mit Eins zu machen …«

Er sah mich erwartungsvoll an – falls das seine Art war, erwartungsvoll zu blicken.

»Aha«, sagte ich; mich interessierten weder Berbooms Pläne, noch mochte ich beurteilen, ob sie Aussicht auf Erfolg hatten.

»Das wäre nämlich wichtig für mein Studium.«

Sein Ton wurde devoter. Das hasste ich so an ihnen: ihre Großspurigkeit, die sofort in Unterwürfigkeit umschlug, wenn es angezeigt erschien.

»Ich nehme nicht an, dass es ausgerechnet Romanistik sein soll«, sagte ich. Ich legte eine Spur lächelnder Kameraderie in meine Antwort.

Eifrig schüttelte Berboom den Kopf. »Ich denke in eine ganz andere Richtung.«

Offenbar spekulierte er, dass ich wenigstens nachfragte. Es war mir jedoch völlig gleichgültig, ob Marcus Berboom Informatiker, Professor für Atomphysik oder Schlafwagenschaffner werden wollte.

»Gibt es denn noch andere Fächer, in denen sich Anstrengung lohnen könnte?«

Enttäuscht sah er mich an, um dann verzagt zu nicken.

»In Geografie stehe ich zwischen Zwei und Eins.«

»Beim Kollegen Zielonka«, rief ich erfreut aus, als wäre das die Lösung aller Probleme. Wenn ich mir den Jungen recht ansah, hätte er in Zielonkas Duschkompanie bestimmt bessere Chancen auf ein Einser-Abitur als über den steinigen Pfad der französischen Grammatik.

»Ich will Sie natürlich auch in meinem Fach nicht entmutigen«, meinte ich zufrieden – genau das hatte ich ja gerade mit Nachdruck getan –, »aber Sie wissen selbst: wir haben jetzt Januar. Die schriftlichen Prüfungen beginnen im April.«

Berboom nickte: »Ich dachte nur, dass ich vielleicht im Mündlichen …«

»Aber sicher, nur zu!«

Im Mündlichen – natürlich: im Unverbindlichen, dem hastig Hingeworfenen, im Weggenuschelten, Effekthaschenden. Hoffte er, so sein Abitur zu bestehen?!

Ich war mir sicher, er würde es schaffen. Er würde so sein ganzes Leben lang weiterkommen. Vielen gelingt es. Warum nicht auch ihm?

Mit der Andeutung eines Lächelns nickte ich ihm zu. Ich hatte ihn auflaufen lassen, ihm dabei aber das Gefühl vermittelt, Verständnis für seine Lage aufzubringen. Trotzdem würde er mich hassen für diese Begegnung. Diese Generation erwartet, dass man ihr bei jeder Gelegenheit die Hand auf die Schulter legt und dazu motivierend salbadert.

Außerdem hatte mir sein Auftritt gerade meinen Auftritt verpatzt: der zimtfarbene Mercerdes stand nicht mehr am Platz, als ich hinsah. Er war, wie man so sagt, wie vom Erdboden verschluckt.

Sag zum Abschied leise »challenge«!

Die wieder im letzten Moment vereitelte Begegnung mit meinem geheimnisvollen Doppel ging mir auch abends noch nach. Susanne bemerkte es nicht; offenbar hatte sie mit sich zu tun. Beim Essen hielt sie es nicht länger aus, nippte an ihrer Teetasse und sagte: »Im Architekturbüro wird es Veränderungen geben.«

Unsere Blicke trafen sich. Ich versuchte, in ihrem Gesicht zu lesen, ob es gute oder sich nachteilig auswirkende Neuerungen waren: meine Frau ist fünfundfünfzig, also in einem Lebensabschnitt, in dem die Spielarten beruflicher Veränderung stark ausdünnen.

Susanne schüttelte den Kopf.

»Keine Entlassungen. Die Firma expandiert nach Hamburg. Ein Großprojekt, so für vier, fünf Jahre.«

Das verwunderte mich. Hatte Hamburg nicht schon genug architektonische Scheußlichkeiten?

»Und was hast du damit zu tun?«

Meine Frau hob die Schultern: »Ich soll dort die kaufmännische Leitung übernehmen.«

»Herzlichen Glückwunsch. Und? Möchtest du?«

»Vielleicht reden wir erst einmal darüber?«

Was gab es da zu reden? Entweder die Aufgabe reizte sie, dann würde sie nach Hamburg gehen, oder aber sie hatte keine Lust, dann würde sie hierbleiben und von ihrem Chef, einem dieser metrosexuellen Damenbrillenträger, höchstwahrscheinlich gefeuert werden. Mit fünfundfünfzig, wie gesagt. Aber gut, aus Filmen mochte Susanne den Eindruck gewonnen haben, dass man derartige Dinge ritualisiert besprach.

»Reizen würde es mich schon.«

»Aber?«

»Ich müsste nach Hamburg gehen. Und weil ich nicht annehme, dass du mit mir dorthin ziehst, hätten wir für die nächsten Jahre eine Fernbeziehung.«

Sie sah mich erwartungsvoll an, vielleicht, weil es jetzt an mir gewesen wäre, in panisches Entsetzen über die drohende Fernbeziehung zu fallen. Ich beließ es bei einem Seufzer: »Auf unsere alten Tage.«

»Ich müsste mir da eine Wohnung nehmen«, sagte sie bedacht, »und Hamburg kostet! Die Gehaltserhöhung federt nicht annähernd die Kosten für einen zweiten Haushalt ab. Überschläglich vermindert sich unser Realeinkommen dadurch um zweihundert, dreihundert Euro.«

Überschläglich – ich war mir sicher, dass Susanne schon alles bis auf die vierte Stelle hinterm Komma ausgerechnet und probehalber zwei, drei Wohnungen angefragt hatte. Nur um ihren Klischees zu genügen, tat sie so, als hinge von unserem Gespräch noch irgendetwas ab.

»Und wie sind diese Wohnungen so?«

Ertappt! Ich sah es am Zucken ihrer Augenbraue.

»Welche Wohnungen … Na ja, ganz nett, eine geht hinten sogar auf einen Teich hinaus …«

»Und was ist, wenn du nicht annimmst?«

Susanne hob wieder die Schultern. »Das kannst du dir doch denken. Mein Chef meint schon mal, dass er dann sehr, sehr enttäuscht von mir wäre.«

»Warum müsst ihr eigentlich jahrelang nach Hamburg, ich denke, ihr seid ein Architekturbüro?«

»Die letzte Tat des Seniorchefs: Er hat noch mit einer Baufirma fusioniert, weil es für ein reines Architekturbüro im Moment zu schwierig ist und er seinen Sohn absichern wollte.«

»Weil diese senile Silberlocke sein Balg trockenwickeln will, sollst du in einem Containerbüro in Hamburg vermodern?« Ich winkte ab, um ihrem Protest zuvorzukommen.

Der Seniorchef war noch vom alten Schlage: Gilbert von Stolz, Spezial- und Gesellschaftsbauten, in nunmehr dritter Generation und in ganz Deutschland. Ein Bankhaus in Schleswig-Holstein, ein backsteinernes, regional geprägtes, anmutiges Frauengefängnis an der Nordsee, die eine oder andere Stadthalle und zwischendrin irgendwann bestimmt auch mal ein kleines KZ, wer weiß, darüber sprach man ja nicht.

Wie auch immer, Gilbert von Stolz hatte noch etwas Charismatisches. Sah man aber die Fotos genauer an, die den weiß- und wirrhaarigen Herrenreiter meist mit verschränkten Armen vor einem seiner Modelle posierend zeigten, war hinter seiner Stirn wenig anderes zu vermuten als altersgerechte Verblödung und schleichend hereinbrechende Demenz. Wenn er einen guten Tag hatte, erkannte er vielleicht noch, was das jeweilige Modell darstellte. Er hatte es nicht gebaut, er hatte auch die Pläne nicht mehr gezeichnet, das taten längst andere für ihn. Seine Präsenz sicherte lediglich, dass auf allen Dokumenten am Ende der in verschiedenen Größen vorrätige ellipsenförmige Stempel »Gilbert v. Stolz« zu sehen war, das Firmenlogo, wie es schon sein Vater verwandt hatte, und das, wollte man Susanne glauben, in der Branche und bei Bauherren noch immer eine Art magisches Zeichen war.

Seit drei Jahren war Stolzens mit dritter Ehefrau gezeugter Sohn Alessio Juniorchef in der Firma. Susanne hielt ihn für völlig inkompetent. Und in der Tat, über Alessios Vita, seinen »ßiewie«, wie er es ausdrücken würde, breitete sich der geheimnisvolle Schleier eines vierjährigen »Arbeitsaufenthaltes« in Buenos Aires. Wahrscheinlich war der junge Mann dort bei einem der alten Kameraden des Großvaters untergekommen und tat das ihm Mögliche, um eines Tages als rechtmäßiger und dabei recht mäßiger Nachfolger Gilberts in der Firma anzutreten. Der Hamburg-Deal war also die letzte Großtat des Seniors – für seinen Sohn. Ich war mir sicher, dass der Junior scheitern würde. Hoffentlich riss er Susanne nicht mit in den Abgrund – sie hatte noch elf Jahre zu arbeiten.

»Ich nehme stark an, man hat dir deine Mission in Hamburg als große Chance dargestellt, endlich entsprechend deinen Fähigkeiten und deiner Qualifikation zu arbeiten.«

Susanne nickte: »Alessio nennt es nicht Chance oder Herausforderung, er gebraucht das Wort ›challenge‹.«

»Dann wirst du wohl annehmen müssen«, sagte ich und spürte, wie sich Susanne innerlich entspannte.

Hätte es sie beeindruckt, wenn ich auf Knien vor ihr gelegen und sie angefleht hätte, das reichlich imperative Angebot ihrer Firma auszuschlagen? Wenn ich in ein trockenes Schluchzen ausgebrochen und in mein Arbeitszimmer gewankt wäre – die Hände vors Gesicht schlagend?

Es ist grotesk, was für ein Schmierentheater heute in Beziehungen aufgeführt wird, und das alles nur, weil man glaubt, sich bestimmte Gesten, Gedankengänge und Diskussionen schuldig zu sein. Das läuft dann ab wie in den dialoglastigen Fernsehspielen auf der 23.30-Uhr-Achse im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. »Du, wir müssen reden!«

Ich habe Susanne derartige Gesellschaftstänze zeit unserer Ehe konsequent verweigert. Es hat sie anfangs irritiert. Besonders wenn ihre sogenannten besten Freundinnen schwelgten, welche rhetorischen Brillantfeuerwerke sie mit ihren Partnern abbrannten. Es waren durchschaubar erfundene Dialoge, und die Repliken der Frauen gerieten immer geschliffener, je öfter sie wiedererzählt wurden. Auf diese Weise schafften sie es, Susanne das Gefühl zu vermitteln, sie lebte mit mir in einer uninspirierten, männlich dominierten Beziehung ohne Aussicht auf Selbstverwirklichung.

Susanne ging an den Kühlschrank und holte eine Flasche Champagner. »Ich finde, das muss gefeiert werden.«

Wieder eine Geste wie aus einem Freitagabendfilm, wo die Leute, vor allem junge Frauen, unausgesetzt Champagner und Prosecco trinken und in einem fort kichern und zwitschern.

Sie ließ mich die Flasche öffnen, und als der Champagner im Glase perlte, sah ich sie still und zufrieden in sich hineinlächeln.

Natürlich war Susanne froh. Selbst wenn ihre Hamburg-Mission kein Erfolg werden würde, konnte sie den Schritt in neue Bereiche lenken, und – was sie ganz gewiss besonders reizte – sie konnte es ohne mich tun. Ich gebe mich keinen Illusionen hin, was es bedeutet, seit dreißig Jahren mit einem Lehrer und noch dazu mit mir verheiratet zu sein. Wenn wir gut waren, gelangen uns Tage in heiterer Stimmung.

Jetzt konnte Susanne in einer anderen Stadt leben, konnte – wenn sie wollte – selbst eine andere sein. Im Gegensatz zu mir glaubte sie immer noch daran, dass sich in ihrem Dasein noch unerwartete, überraschende Dinge ereignen könnten.

Andererseits – nicht sie wurde gerade von einem Doppelgänger verfolgt, sondern ich. Sollte ich nach dem übernächsten Glas Champagner davon berichten?

Ich entschied mich dagegen. Es wäre nicht fair gewesen – Hamburg war nun mal die Sensation des Abends.

Die auf mich entfallenen zwei Drittel aus der Champagnerflasche entfalteten eine segensreiche Wirkung. Ich schlief ausgezeichnet, und erst als der Radiowecker uns mit einer reichlich nebulösen Sequenz aus Rachmaninows Klavierkonzert No. 3 aufstörte, ich langsam zu mir kam und den neuen Tag seufzend in mein Bewusstsein rinnen ließ, war auch mein hessischer Doppelgänger wieder da. Im Geiste, versteht sich, in der bangen Frage, ob er vielleicht schon unten vor unserem Reihenhaus wartete.

Aber worauf wartete er? Darauf, dass ich ihn ansprach? Auf eine Gelegenheit, mich anzusprechen?

Susanne lag mit offenen Augen neben mir, wer weiß, wie lange schon. Wahrscheinlich war sie es, die unruhig und flach geschlafen hatte, wahrscheinlich hatte sie lebhaft geträumt und sich ihre künftige Hamburger Existenz in den sonderbarsten Facetten ausphantasiert.

Susanne setzte sich auf.

»Ich muss los«, meinte sie, zur Besinnung kommend: »Das Meeting des Hamburg-Teams!«

Das Meeting, das Hamburg-Team! Immerhin war dadurch klar, dass Susanne mit der S-Bahn zur Arbeit fahren würde und ich noch liegen bleiben konnte. Wenn ich später allein das Haus verließ, konnte mein Doppelgänger mich ungehindert ansprechen, falls er den Wunsch hegte.

»Ich habe heute Nacht mal überlegt, ob ich nicht irgendwas an Möbeln mitnehme, wenn ich nach Hamburg gehe«, meinte meine Frau, aus dem Bad zurückkehrend.

Es war genauso, wie ich es mir gedacht hatte.

»Nimm alles!«, sagte ich trocken vom Bett aus, und das meinte ich ernst. Unsere Reihenhaushälfte drohte zu bersten von Einrichtungsgegenständen, die Susanne im Laufe der letzten Jahrzehnte erworben hatte. Der angesammelte Fundus ermöglichte es ihr, aus dem Stand mehrere Räume in unterschiedlichen Stilen auszustatten.

Unsere Tochter, die verzweifelt genug war, einem Hörgeräteakustiker in sein Kaff in Nordrhein-Westfalen zu folgen und bis heute steif und fest behauptete, sie arbeite dort als Tiertherapeutin, hatte sich standhaft geweigert, auch nur eine Fußbank aus ihrem Elternhaus mitzunehmen. Susanne argwöhnte damals, unser Schwiegersohn wäre diktatorisch und würde seiner Frau keine eigenen Möbel gestatten. In Wahrheit war meiner Tochter nur daran gelegen, endlich frei zu sein. Selbst ihr reichlich unreflektiertes Gemüt mochte den Druck gespürt haben.

Jetzt galt es darauf zu achten, dass für die nach Hamburg abgehenden Möbel nicht gleich Neues angeschafft würde.

Träumend sah ich mich in unserem Schlafraum um und klebte in Gedanken kleine rote Punkte an die Möbel, so wie man in Galerien reservierte Exponate kennzeichnete. Den Kleiderschrank, Biedermeier mit ovalem Spiegel, konnte ich ihr bestimmt einreden. Ich wusste, wie sehr Susanne ihn liebte. Sie würde sich zunächst dagegen wehren, ihn aus dem Ensemble – Susanne hegte allen Ernstes den Ensemble-Gedanken über die Einrichtung unserer Räume – des Schlafzimmers zu reißen. Das Gegenargument dazu fiel mir gerade ein: Sie sollte es auch in Hamburg wohnlich haben, in der Ferne, der Fremde.

Ihr greulicher Schleiflack-Damensekretär musste unbedingt mit, ebenso das schwülstige Dos-à-dos aus der Diele. Das sogenannte Küchenbuffet, bei dessen Anblick sich mir jedes Mal der Magen verschloss, und vor allem die Art-déco-Anrichte, die eine Stimmung über das Esszimmer legte, wie sie einen im Showroom eines Leichenbestatters anwandelte.

Wohlig seufzend schloss ich die Augen. Susanne würde dankbar spüren, wie besorgt ich war, ihr ihr Los im rauen Hamburg zu versüßen.

Ich beschloss, vor dem Frühstück ein Bad zu nehmen und mich dabei ganz dem Gefühl hinzugeben, ich bewohnte unser Haus jetzt schon allein. Herrliche Zeiten … der Toast genau richtig (Susanne geriet er immer eine Spur zu kross), der Kaffee aromatisch und mild, wie die Verpackung es versprochen hatte – könnte der Geheimnisvolle aus dem Hochtaunuskreis nicht jetzt an meiner Pforte schellen?

Ein Mensch vermag alles, wenn er ein morgendliches Bad genommen, sich mit angewärmtem Frottee getrocknet und ausgiebig gefrühstückt hat. Davon bin ich fest überzeugt.

Leider tat sich nichts. Als ich durch das Fenster zur Straße sah, konnte ich weder ihn noch sein Auto entdecken.

Auge in Auge

Als ich das Schulhaus betrat, bemerkte ich schon in der Vorhalle, dass der Hausmeister des Guten wieder einmal zu viel getan hatte, denn mir, der ich aus der Kälte kam, schlug eine schwüle Wolke entgegen. Es war die Pause nach der zweiten Stunde. Ich sah Ellen auf dem Treppenabsatz zum ersten Obergeschoss stehen. Sie liebte diese Stelle und postierte sich gern dort, als gälte es, Eintretenden gleich zu zeigen, wer hier die Gebieterin war. Wie die meisten Posen war aber auch diese nur im Empfinden dessen vorteilhaft, der sie einnahm. Für den distanzierten, noch dazu von unten sich nähernden Beobachter stand dort oben eine mittelgroße, nicht mehr junge Frau mit sichtbarer Neigung zum Matronenspeck, eine Frau, die etwas mehr für sich tun und gelegentlich beim Friseur vorbeischauen sollte.

Irgendwie erinnerte sie an den ausgestopften Bären, der – war es im Hause Buddenbrook? – in der Diele stand, ein Silbertablett in der Tatze, auf das man die Visitenkarte zu legen hatte.

»Guten Morgen!«, sagte ich, als ich – übrigens ohne einen Schnaufer – oben bei ihr anlangte.

»Du hast ja blendende Laune!« Sie tröpfelte Häme ins Adjektiv.

Ich strahlte sie an. Seit ihr Mann sich aus dem Staub gemacht hatte, grub sich allmählich ein grämlicher Zug in ihr Gesicht, der im sonderbaren Kontrast zu dessen rundlichem Schnitt stand.

»Könntest du heute noch mal in der 11a Französisch vertreten?«, schob sie gleich nach, wobei ihr die Beiläufigkeit der Frage gründlich missriet. Sie hatte nachgesehen, wann ich unterrichtete, und mir dann hier aufgelauert.

»Da ist meine Laune gleich nicht mehr so blendend. Die Habermann immer noch krank?«

»Nein. Ab heute ihr Kind.«

Stimmt, sie hatte ein zweijähriges Kind, Adrienne.

Ich seufzte: »Waren unsere Kinder nur auch so oft krank?«

Ellen hob die Schultern. »Durch diese Zeit muss man durch.«

Das stimmte: in diesem Fall Frau Habermann, aber nicht ich.

Ellen sah mich bittend an. »Ich kriege sonst niemanden. Unser Krankenstand ist mal wieder volles Januarniveau.«

»Dabei herrschen hier Temperaturen wie auf einer Südseeinsel. Na gut!«

Ellen lächelte dankbar.

»Ich hoffe, ich kann dann auch mal Wünsche äußern«, sagte ich leichthin.

Ellen sah mich ernst an. »Ich bin immer für dich da, das weißt du … Seit wann fährst du eigentlich Mercedes?«, rief sie mir nach, als ich schon zwei Meter weiter war.

Mir stockten Schritt und Atem. Ich wartete zwei Sekunden, bis beides wieder in der Balance war, dann blieb ich stehen, wandte mich um und sah sie groß an.

»Du kennst meine Bezüge. Glaubst du, da wäre ein Mercedes drin? Na ja, vielleicht ein ganz kleiner.«

Ellen schüttelte den Kopf. »Ich hätte schwören können, dich gestern hier in der Straße …« Sie schloss auf meine Höhe auf.

Obwohl mir das Herz bis zum Halse schlug und nach meinem Empfinden sogar den Lärm übertönte, der aus den geöffneten Klassenzimmertüren drang, schlenderte ich locker neben ihr her.

»Vielleicht habe ich einen Doppelgänger …«

Ellen lachte: »Nein. Du bist einzigartig!«

Sie hielt mich für ein Unikat, während ich sicher sein konnte, dass dem nicht so war.

Es gab ihn also wirklich, und er fiel schon auf in meiner Umgebung. War das vielleicht sein eigentliches Ziel? Hatte er überhaupt eines, oder irrlichterte er nur so durch die Gegend? Die Klingel ertönte, und ich machte, dass ich in die Klasse kam.

Ich hatte nicht die Nerven, mir noch einmal die uninspirierten Rezitationen in der 11a anzuhören. Während Gesine Habermann ihr Kind ins Bett gesteckt und es sich dann bei Tee und leiser Musik mit den Resten des Weihnachtgebäcks gemütlich gemacht hatte, durfte ich ihre Klasse außerplanmäßig bei Laune halten. Ich sah mir die stümperhaften Vermerke meiner Kollegin über ihre letzten Unterrichtseinheiten an und fand nichts darunter, woran ich hätte anknüpfen können. Also ließ ich die Schüler in Gruppen improvisieren – sich in bestimmte Situationen einfinden und darin miteinander kommunizieren. Ich spürte bald, dass ihnen diese Art, Zeit herumzubringen, recht gut gefiel. Mein Unterrichtsstil erschien ihnen wohl lebhafter als alles, was sonst an dieser Stelle geboten wurde. Aber dazu gehörte nicht viel.

Immer wenn ein neues Thema in Vorbereitung war und die Schüler in Gruppen arbeiteten, hatte ich Gelegenheit, zum Fenster zu schlendern und beiläufig oder versonnen nach draußen zu sehen.

Auf dem Parkplatz tat sich nichts. Deshalb verfiel ich auf einen launigen Ansatz. Als die nächste Zweiergruppe mich erwartungsvoll ansah, meine ich leichthin: »Face à mon sosie.«

Die beiden Siebzehnjährigen blickten mich empört an.

»›Sosie‹? Hatten wir noch nicht.«

»Das glaube ich Ihnen – ›sosie‹ ist der ›Doppelgänger‹.«

Erstauntes Raunen unter den Schülern – sicherlich nicht darüber, dass ›sosie‹ der Doppelgänger war, sondern über die Ungewissheit, was um alles in der Welt man mit seinem Doppelgänger zu besprechen hätte. Was das anbelangte, waren sie exakt auf meinem Kenntnisstand. Schließlich meldete sich ein Schüler, der für alle »der Daniel« und offenbar der Meinung war, in diesem drögen Club so etwas wie der theoretische Kopf zu sein.

»Nicht sehr wahrscheinlich, ausgerechnet in Frankreich seinen Doppelgänger zu treffen«, sagte er lax und sah sich beifallheischend um.

»Da könnten Sie recht haben«, erwiderte ich, »aber wenn nicht in Frankreich, was ist mit Belgien, mit Vanuatu, Guadeloupe, Französich-Polynesien oder einem anderen der etwa fünfzig Staaten, in denen Französisch gesprochen wird? Unter 200 Millionen Frankophonen könnte doch selbst ein unverwechselbares Original wie Sie einen Doppelgänger haben, oder?«

Plätscherndes Lachen, in dem Schadenfreude aufflackerte – bei den weniger attraktiven Mädchen, denen sich »der Daniel« bislang nicht zugewandt hatte. Er spürte, dass der Punkt an mich ging. Ich hatte allerdings leutselig genug gesprochen, dass er nicht in Versuchung kam, sich auf ein aussichtsloses Wortgefecht mit mir einzulassen.

»Ich würde meine Doppelgängerin überhaupt nicht ansprechen, ehrlich gesagt«, meinte eines der Mädchen, die mit der Konversation an der Reihe waren, »sie sieht doch nur aus wie ich – was ist daran so besonders?«

Wenn man sie so ansah, hatte sie recht.

»Eben«, sagte ihre Gesprächspartnerin, »das ist doch eher gruselig oder traurig – so als wenn auf einem Ball jemand dasselbe Kleid an hat wie ich!«

»Das gleiche, denn sonst wären Sie ja nackt!«

»Ja, das gleiche, aber man geht sich dann einfach aus dem Weg.«

Ich tat, als dächte ich kurz nach. »Gut, das akzeptiere ich – in dem Fall könnten Sie beide uns jetzt eine Pantomime aufführen. Aber das wäre eher was für den dramatischen Zirkel … Nehmen wir mal an, Ihre Doppelgängerin verfolgt Sie. Immer wo Sie sind, taucht auch sie auf …«

Ich verstieg mich. Die verständnislosen Mienen der beiden Mädchen wie auch der übrigen Klasse ließen keinen Zweifel. Ich überlegte blitzschnell und schlug dann einen Haken. »Also: Sollten Sie jemals im französischsprachigen Raum auf ihren Doppelgänger treffen, machen Sie einfach auf dem Absatz kehrt!« Beifälliges Lachen.

»Vielleicht kriegen wir Sie ja nächstes Jahr in Französisch?«, mutmaßte ein Schüler beim Einpacken, was mich überraschte. Mir war beinahe, als schwinge Hoffnung in seiner Stimme.

»Ist Frau Habermann nicht Ihre Klassenlehrerin?«

Der Schüler nickte, als läge darin ein persönliches Missgeschick. Schließlich zuckte er die Schultern: »Wenn sie noch mal schwanger wird?«

Müde entgegnete ich: »Sie glauben mir hoffentlich, dass ich darauf keinerlei Einfluss habe.« Er lachte, ein Lachen, in das seine Mitschüler in Hörweite einfielen.

Ich verspürte tatsächlich einmal wieder so etwas wie Befriedigung nach einer Unterrichtsstunde, ein Gefühl, das ältere Kollegen mir während meiner Ausbildung als höchstes Glück für jeden Pädagogen einreden wollten.

Ich mag, wie gesagt, keine Schüler.

Lehrer noch weniger, es kostete schon Überwindung, mich länger als unbedingt nötig im Lehrerzimmer aufzuhalten. Doch heute ließ es sich nicht vermeiden. Ich musste noch etwas für die nächste Sozialkunde-Stunde nachlesen. Als ich den Raum betrat, hatte ich nicht übel Lust, gleich rückwärts wieder hinauszugehen.

Mike – eigentlich Michael – Fiebig, einer der jüngeren Englischlehrer, telefonierte aufdringlich laut, in einem Slang, als wäre er gerade on air als Moderator bei AFN. Er gurgelte das R und sah sich dabei im Raum um, ob auch alle sein perfektes Amerikanisch zur Kenntnis nahmen.

Auch ins alltägliche Gespräch flocht er gern Wendungen ein wie »round about«, »by the way« oder »anyway«. Möglicherweise wollte er damit vergessen machen, dass er aus einer badischen Kleinststadt stammte, mit Giebelchen und Türmchen, mit Fachwerk und alter Allee; dass die Attraktionen seiner Jugend bis zum Abitur immer ein und dieselbe Freitagsdisko und ein jährliches Volksfest waren. Da ihn aufgrund seiner geografischen Herkunft bestimmte historisch-biografische Brüche nicht ereilt hatten, würde ihm nie aufgehen, wie billig dieser Amerikakult, seine Anbiederung an Sprache und die schüttere Kultur dieser Nation waren. Aber gut, in seiner Jugend wurde Kennedy verehrt wie früher weiter östlich Lenin, besonders seit er seine »Öch bön ain Bärlinör!«-Rede gehalten hatte. Selbstredend wäre Kennedy nicht im Traum darauf verfallen, Berliner zu werden, weder im vermufften Westteil der Stadt noch in den zugigen Ruinen des Ostens.

Glücklicherweise hatte Fiebig sein Telefonat beendet, sah sich noch einmal um und mühte sich, ein nachdenkliches Gesicht zu machen. Ich fing einen Blick von Karin Hassel auf, unserer Lateinlehrerin. Sie litt. Dachte sie daran, wie begeistert die Schüler von Fiebig waren, wenn er im verschwitzten, zwei Nummern zu engen T-Shirt vor die Klasse trat, und wie er es genoss, wenn ihn bei der Klassenfahrt der Zugschaffner für einen der Abiturienten hielt?

Fiebig hatte eine zutiefst pubertäre Vorstellung vom Lehrerberuf, und es war ihm zu wünschen, dass er sich diese bis zu seiner Pensionierung erhielt.

Er lief mit irren Augen aus dem Lehrerzimmer, als warteten draußen unabwendbare Pflichten.

Karin Hassel seufzte. »Manchmal frage ich mich voller Schrecken, ob unsere älteren Kollegen uns damals auch so erlebt haben.«

Ich lächelte: »Kaum vorstellbar.«

Als ich vor dreißig Jahren an die Schule kam, war Karin Hassel gerade zwei Jahre hier, eine aparte, gebildete Frau, die gern Twinsets trug und bei der bis heute kein Schüler auch nur auf die Idee kam, sich distanzlos zu verhalten. Bei Fiebig und anderen, wie er in der Sportabteilung eingekleideten und ebenfalls immer leicht verschwitzt wirkenden Kollegen war dem nicht so. Aber sie bildeten sich wohl noch etwas darauf ein.

Im Umgang mit mir waren sie übrigens immer sachlich, bisweilen sogar verhalten freundlich. An ihren Blicken, den Zwischentönen, ihren überlegten Reaktionen aber spürte ich, dass ich für sie im Grunde ein alter Sack war, konservativ bis leicht reaktionär. Ich mochte diese Einordnung. Ich hatte sie mir schwer erarbeitet.

Aber im Sozialkundeunterricht half mir das auch nicht weiter. »Der Rechtsstaat sichert Demokratie durch Beschränkung der eigenen Funktion.« Es hatte nicht den Anschein, dass meine Schüler diesen Satz überhaupt begriffen. Trotz ausufernder Erklärungen meinerseits schied ich beim Klingelzeichen als Unverstandener.

Mir war, als fieberte ich, als ich hinaus ins trübe Licht des Januarnachmittags trat. Der Wind ging leicht und wehte ein paar Regentropfen mit sich, die Temperaturen lagen leicht über null Grad. Das Wetter spielte ein wenig verrückt, nach Tagen des Frostes war es plötzlich ausgesprochen mild; Zielonka als Geografielehrer und mithin in Meteorologie Bewanderter hätte sicherlich ein paar launige Erklärungen dafür zur Hand gehabt.

»Guten Tag, Herr Doktor Kolz!«

Ich fuhr zusammen. Das klang in der Tat wie meine eigene Stimme. Genauer gesagt, wie meine eigene Stimme, wenn ich Susanne zu Hause anrief und mich selbst auf dem Anrufbeantworter hörte.

Vorsichtig wandte ich mich um.

Da war er, der Moment, in dem ich mir selbst gegenüberstand. Auf Augenhöhe. Auge in Auge. Und ich sah: Er war doch nicht mein hundertprozentiger Doppelgänger. Er hatte braune Augen, während meine graublau sind. Diesmal trug er eine knielange Lammfelljacke, in braunes Wildleder gefasst, die in ihrer sorgfältigen Verarbeitung wieder einen leichten Stich ins Spießige erkennen ließ.

»Könnten Sie wohl einen Moment Zeit für mich erübrigen?«

Mein Gott, wo hatte dieser Mann sprechen gelernt?

Da er unerwartet anschmiegsam auftrat, hatte ich Zeit, überrascht zu tun und ihn genauer ins Auge zu fassen.

»Ja, bitte?« Ich klang leicht ungnädig, als würde ich durch seine Ansprache von dringenden Geschäften abgehalten.

Er stand mir genau gegenüber, als veranstalteten wir eine Spiegelübung. Schauspielschulen haben Derartiges im Ausbildungsprogramm. Ich könnte wetten, dachte ich, wenn ich jetzt lächle, er würde ebenfalls lächeln.

Ich lächelte. Er lächelte.

Dann räusperte er sich verlegen: »Fällt Ihnen denn nichts auf?«

»Sollte mir denn etwas auffallen?«

Einen Moment lang wirkte er wie ein enttäuschtes Kind. Wahrscheinlich hatte er gedacht, mir würden die Augen herausfallen, wenn er mir gegenübertrat, und jetzt verdarb ich ihm den Spaß.

»Ich möchte etwas mit Ihnen besprechen. Wenn Sie eine halbe Stunde Zeit hätten.«

Natürlich musste ich meine ahnungslose Rolle beibehalten. »Das lässt sich einrichten. Wo wollen wir reden?«

Er wies in die nächste Seitenstraße. »Das Café ›Concordia‹, kennen Sie das?«

»Ich war einmal da, eine Schülerin von mir arbeitet dort.«

Ich sah, dass das nicht in seinen Plan passte.

»Dann vielleicht doch lieber woanders«, meinte mein Gegenüber zögerlich.

Er will verhindern, mit mir gesehen zu werden, dachte ich. »Zwei Straßen weiter ist so ein Szeneladen, ich war noch nicht dort, aber von außen …«

»Dann das!«

Meine Versicherung, das Lokal noch nie betreten zu haben, gab den Ausschlag. Ich hatte das Gefühl, Herr der Situation zu sein. Deshalb rührte ich mich erst einmal nicht vom Fleck.

»Dass ich Stefan Kolz bin, wissen Sie ja offenbar. Aber Ihren Namen weiß ich nicht.«

Er merkte auf, als erinnere ich ihn an ein Versäumnis. Dann nickte er, nahm allen Ernstes die Hacken leicht zusammen und sagte: »Valentin Moritz Schwendt.«

Was für ein Name.

Es ist angerichtet

Von der Decke herab hingen große Schinken. Gewischte Wände kürbisfarben, dazu terrakottafarbene Bodenfliesen und rustikales, knarrendes Gestühl – wo hatte ich das überall schon gesehen!

Man reichte uns die Karte.

»Patatas fritas!«, sagte mein Gastgeber. »Die nehme ich!«

»Sie sprechen Spanisch?«

»Ich bin häufiger dort«, antwortete er.

»Dann sollten Sie bei der Bestellung niemanden in Verlegenheit bringen. Der Wirt ist nämlich gar kein Spanier. Ich glaube, er tut nur so.«

Er blickte zum Wirt, einem fülligen Enddreißiger, der wie der adipöse Bruder von Antonio Banderas aussah und ölig in unsere Richtung lächelte.

»Er ist Bulgare und heißt Dimityr Blagoew«, meinte ich und bemerkte leichtes Erschrecken bei meinem Gegenüber.

»Sie sagten doch, Sie wären noch nie hier gewesen!«

»Das war ein Witz. Dimityr Blagoew war ein bulgarischer Politiker.«

»Ach … Sie sind offenbar gebildet.«

»Sagen wir, ich überblicke andere Bildungsinhalte als Sie. Aber der Wirt ist hundertprozentig Bulgare, kein Spanier!«

Valentin Schwendt tippte mit dem Zeigefinger ungläubig auf die Speisekarte: »Und der macht hier diese ›original spanische‹ Küche?«

»Nein: das machen wahrscheinlich zwei Asiaten und ein Äthiopier, die illegal in der Küche arbeiten.«

Wir lachten, das gefiel ihm.

Dimityr Blagoew kam näher. »Habe schon gewählt?«

Während wir unsere Bestellung aufgaben, hatte ich Gelegenheit, Schwendt eingehender zu betrachten. Selbst bei der Bestellung von Pflaume im Speckmantel wirkte er konzentriert und gewissenhaft; ein Mann, der gern die Fäden in der Hand hielt.

Der Wirt entfernte sich in Richtung Küche. Ich lehnte mich entspannt zurück und sah mein Gegenüber mit ausdruckslosem Blick beiläufig an. Ich wollte nicht zu erwartungsvoll wirken. Auch er spielte auf Zeit, um nicht nervös zu erscheinen. Dann plötzlich sah er mir genau in die Augen.

»Sie fragen sich sicherlich, was ich mit Ihnen bereden möchte.«

»Ich bin mitgekommen, weil Sie es mir jetzt sagen werden, oder?«

Er lächelte, ließ die beiden Schlösser seines Aktenkoffers aufschnappen und zog ein Foto hervor. Es hatte ungefähr DIN A4-Format, musste von einem Profi aufgenommen worden sein und zeigte Valentin Moritz Schwendt bei der Entgegennahme eines Preises. Der andere, leicht verlebt wirkende Mann, der wie ein Politiker aussah, hatte gerade die Augen geschlossen, als der Auslöser gedrückt wurde. An und für sich sind solche Fotos für die Veröffentlichung wertlos, es sei denn der Fotograf ist Zyniker oder ein Spaßvogel. Schwendt jedenfalls war sehr gut getroffen. Er nahm die Ehrung mit einer Miene entgegen, als sei er nicht weiter verwundert.

Ich tippte auf den Politiker: »Wer ist das?«

Schwendt zuckte die Schultern. »Unser Ministerpräsident.«

»Und warum zeigen Sie mir das?«

Mein Gegenüber lächelte, als sei er der Zauberer, der gleich das Kaninchen aus dem Zylinder ziehen würde. Er beugte sich noch einmal über seinen Aktenkoffer und holte ein weiteres Foto gleichen Formats hervor. Mit wem hatte er sich noch fotografieren lassen, mit dem Dalai Lama? Ich blickte ihn an, als er mir das Bild reichte. Er schaute jetzt betont unbeteiligt.

Das Foto zeigte mich. Es war im Herbst vergangenen Jahres aufgenommen worden, wie es aussah aus einem Auto in unserer Straße, es zeigte mich im Gespräch mit unserer Nachbarin. Ich konnte mich genau an die Situation erinnern. Ich hatte die Frau zur Rede gestellt, weil ihr Hund, ein alberner, unerzogener Westhighland White Terrier, wieder einmal in unseren Garten geschissen hatte.

Unsere Nachbarin hatte stolz erzählt, sie schafften den Hund vor allem wegen der Kinder an: »Damit sie lernen, Verantwortung für etwas zu tragen!«

»Lassen Sie mich in die Zukunft schauen«, hatte ich geantwortet: »Wissen Sie, wer bei regnerischem, trübem Herbstwetter früh und abends mit dem Hund unterwegs sein wird? Sie! Ganz allein Sie!«

Sie hatte mich ausgelacht: »Unsere Jungs sind ganz närrisch darauf! Sie haben schon einen Wochenplan gemacht, wer wann mit Sisi raus darf.«

Das Tier hieß allen Ernstes Sisi, und die Schicksalsjahre einer Westy-Hündin nahmen ihren Lauf: Die Begeisterung der Kinder hielt genau neun Tage an. Dann war Schluss mit Wochenplänen, und es war allein und ausnahmslos unsere Nachbarin, die mit Sisi Gassi ging, auch bei schönem Wetter. Trotzdem wurde leider völlig verabsäumt, dem Hund die nötige Erziehung angedeihen zu lassen, so dass Sisi ihrer Herrin etwa aller zwei Tage in hohen Tönen hysterisch kläffend davonlief und sich über Stunden frei in unserer Siedlung bewegte. Wiederholte Versuche meinerseits, das Tier nachmittags beim Nachhausekommen einfach diskret zu überfahren, waren sämtlich fehlgeschlagen. Sisi schiss weiter in unseren Vorgarten.

»Das kann ich mir gar nicht vorstellen«, beteuerte unsere Nachbarin, »nicht, Sisilein, so etwas würdest du doch nie tun!?«

Das war der Augenblick, in dem der Fotograf das Bild geschossen hatte.

Zugegeben, ich war ganz zufrieden mit mir: im Dreiviertelprofil wirkte ich schlanker, fast markig. Während ich das Foto von Schwendt in der Rechten hielt, reichte er mir das mit meinem Konterfei so, dass ich es mit der Linken fassen musste.

»Sie sehen wohl selbst, dass wir einander sehr ähnlich sind. Nein, nicht ›sehr ähnlich‹, zum Verwechseln ähnlich! Wir sind, um es mit einem Wort zu sagen – Doppelgänger.«

Da war es heraus, er hatte es gesagt.

Ich sah ihm beiläufig in die Augen: »Ihre Augenfarbe ist anders.«

»Das kann man korrigieren. Mit Kontaktlinsen.«

Was hatte er vor, wenn solche Dinge schon bedacht waren?

»Ich komme damit zum Anlass unserer Unterhaltung.«

Er klang jetzt sehr geschäftlich. Er hatte das Gespräch in die beabsichtigte Richtung gelenkt und ging ganz stringent vor. Er saß aufrecht und gerade am Tisch, wie jemand, der es gewohnt ist, Konferenzen zu leiten und mit knappen Worten zügig zur Sache zu kommen.

»Könnten Sie sich vorstellen, für einige Zeit meinen Platz einzunehmen, gewissermaßen meine Rolle zu spielen?« Er sah mich prüfend an, als wolle er sagen: »Na, da bist du jetzt aber schön überrascht, was?«

»Und welche Rolle wäre das?« Ich fragte mit einer Gelassenheit, als hätte er mich eben gebeten, seinem Sohn Nachhilfestunden in Französisch zu geben.

»Ich stehe einem Unternehmen vor, sechstausendfünfhundert Beschäftigte in acht Ländern. Die Firma gehört meiner Familie in vierter Generation.«

Ich rechnete kurz zurück. In dritter Generation wäre meine Mutter gewesen, die war Jahrgang 1929, also musste sein Laden irgendwann in den letzten drei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gegründet worden sein.

»Ich bin, wie schon angedeutet, Lehrer von Beruf. Ich weiß nicht, wie man ein Unternehmen mit sechstausendfünfhundert Leuten in acht Ländern leitet. Ich habe das dumme Gefühl, unser kleiner Spaß – denn mehr ist es bis zu diesem Augenblick für mich nicht – würde schnell auffliegen. Vor allem aber beschäftigt mich eine Frage: Was würden Sie so lange tun? Ich meine, solange ich Sie bin?«

Ich spürte, wie er kurz innehielt. Jetzt war wohl der Augenblick gekommen, in dem er mir reinen Wein einschenken, in dem er seine Pläne in vollem Umfang enthüllen musste – während ich mich noch nicht ansatzweise erklärt hatte.

»Das ist jetzt ein Stück weit schwierig«, meinte er.

Ich machte Miene, als sähe ich das überhaupt nicht so, und schaute ihn an, für meine Verhältnisse könnte ich es fast ermutigend nennen. Was sollte ich sonst auch tun, die Initiative lag allein bei ihm. Eine kurze Verzögerung trat ein, denn der Wirt stellte uns das Essen hin und schenkte den Hauswein aus irdenem Krug in unsere Gläser.

»Viel Vergnügen, zwei Brüder haben viel erzähle«, radebrechte er.

Schwendt dankte ihm mit lächelndem Nicken, ganz wie jemand, der unter allen Umständen vermeiden möchte, versnobt oder überheblich zu wirken, während ich überhaupt nicht reagierte, sondern nur wartete, dass der Mann sich entfernte.

Er hielt uns für Brüder. Schwendt lächelte. Na bitte, schien sein Blick zu sagen – er bemerkt es auch.

»Ich weiß selbst noch nicht«, sagte er, als wir wieder unter uns waren, »wie ich es Ihnen erklären kann …«

Was sollte der Unsinn? Er war darauf bedacht gewesen, in ein Lokal zu gehen, wo niemand mich kannte. Und jetzt wollte er nicht wissen, was er mit mir zu besprechen hatte?

Ich beschloss, ihm die Sache etwas erleichtern. »Sie haben ein außereheliches Verhältnis und möchten mit der Dame ein bisschen auf Reisen gehen?«

Halb erschrocken, halb belustigt wehrte er ab: »Nein, keine Dame …«

»Ein junger Mann. Warum nicht? Heute allgemein anerkannt.«

»Sie verstehen mich falsch: Meine Abwesenheit von der Firma muss einfach unbemerkt bleiben, weil … Ich stehe vor einer tiefgreifenden Veränderung meiner Firmenstruktur. Einer Veränderung, die unbedingt bis zu ihrer öffentlichen Bekanntmachung absolut geheim bleiben muss. Ich stehe aber gewissermaßen unter Beobachtung. Ich will Sie da nicht mit Details langweilen.«

Ach so! Es klang eigentlich eher wie: »Mehr erfahren Sie jetzt aber nicht!«

Also gut: Er brauchte einen Doppelgänger, der in der Firma die Stellung hielt, während er in der Welt herumkarriolte und in Kroatien, oder wo immer sich Dependencen seiner Klitsche befanden, mal eben fünfhundert Leute feuerte. Glaubte er ernsthaft, so etwas verbergen zu können, im Zeitalter von WhatsApp, Twitter und wie die Übermittlungstechniken alle hießen, die uns in Echtzeit und ohne Verzögerung an Ereignissen auf der anderen Hemisphäre teilhaben ließen?

»Ihr Täuschungsmanöver hört sich, mit Verlaub, etwas naiv an. Was stellt Ihre Firma eigentlich her? Atomwaffen oder etwas in der Art?«