19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Unterschiedlicher könnten Mira, Juli und Ella kaum sein – und doch sind sie geeint in ihrer Sehnsucht nach jener großen Freiheit, die im Westdeutschland der Achtzigerjahre ein süßes Versprechen war. Mira ist sechzehn, da erleidet sie eine Totgeburt. Der Vater des Kindes ist fort, doch tröstet sie der schillernde Nachbarsjunge Ottes. Sie will ausbrechen aus den Zwängen des proletarischen Elternhauses, politisiert sich und träumt vom Dasein als Dichterin. Juli, die jüngste Schwester, beschützt und bevormundet Mira, die sich nicht abhängig machen soll von einem Mann. Erst recht nicht von Ottes, dem Juli nichts Gutes zutraut. Darüber vergisst sie jedoch, den eigenen Weg zu finden. Die große Schwester Ella hat einen sozialen Aufstieg durch Heirat hinter sich und wird durch die Probleme der Jüngeren in die Muster ihrer Vergangenheit katapultiert. Muss es Mira und Juli nicht gelingen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, wo doch scheinbar alles möglich ist? Zum Abschluss seiner Kaiserslauterer Trilogie erzählt Christian Baron von einer Welt, die Frauen alles verspricht, gegen deren unsichtbare Mauern die drei Schwestern aus "einfachen Verhältnissen" in der Klassengesellschaft aber unablässig anrennen müssen. Ein zärtlicher Roman über Mut und Aufbruch, über das Fallen und Weitermachen – und immer wieder über die Hoffnung und die Liebe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Drei Schwestern

CHRISTIAN BARON kam 1985 in Kaiserslautern zur Welt. Nach seinem Studium arbeitete er mehrere Jahre als Zeitungsredakteur und lebt heute als freier Autor in Berlin. 2020 erschien sein mehrfach ausgezeichnetes Debüt Ein Mann seiner Klasse, das verfilmt und für die Theaterbühne adaptiert wurde. 2022 erschien sein von Presse und Publikum gefeierter Roman Schön ist die Nacht.

Eine bewegende Geschichte über drei Schwestern, über Hoffnung, Freiheit und LiebeMira ist sechzehn, da erleidet sie eine Totgeburt. Der Vater des Kindes ist fort, doch tröstet sie der schillernde Nachbarsjunge Ottes. Sie will ausbrechen aus den Zwängen des proletarischen Elternhauses, politisiert sich und träumt vom Dasein als Dichterin. Juli, die jüngste Schwester, beschützt und bevormundet Mira, die sich nicht abhängig machen soll von einem Mann. Erst recht nicht von Ottes, dem Juli nichts Gutes zutraut. Darüber vergisst sie jedoch, den eigenen Weg zu finden. Die große Schwester Ella hat einen sozialen Aufstieg durch Heirat hinter sich und wird durch die Probleme der Jüngeren in die Muster ihrer Vergangenheit katapultiert. Muss es Mira und Juli nicht gelingen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, wo doch scheinbar alles möglich ist?

Christian Baron

Drei Schwestern

Roman

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

Carson McCullers, Das Herz ist ein einsamer Jäger. Aus dem amerikanischen Englisch von Susanna Rademacher.Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 1963, 2013 Diogenes Verlag AG Zürich.

Für Detlev Meyers Gedicht »Ein Aufsteiger«, erschienen in ders., Heute Nacht im Dschungel. 50 Gedichte im Oberbaumverlag, Berlin 1981, ist es uns trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen, die Rechtegeber ausfindig zu machen. Für Hinweise sind wir dankbar.

Sylvia Plath, The Bell Jar. © Faber and Faber Ltd., London 2019.

Für Françoise Sagan, Bonjour tristesse, in der Übersetzung von Helga Treichl, erschienen im Verlag Volk und Welt, Berlin 1965, ist es uns trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen, die Rechtegeber ausfindig zu machen. Für Hinweise sind wir dankbar.

Virginia Woolf, »Berufe für Frauen«. In: Virginia Woolf, Frauen und Literatur. Essays. In der Übersetzung von Hannelore Faden und Helmut Viebrock. © Frankfurt am Main: S. Fischer, 1997.

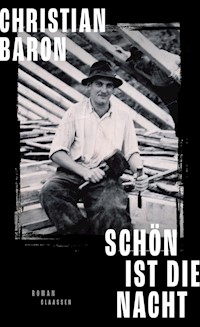

© 2025 Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstraße 126, 10117 BerlinAlle Rechte vorbehaltenWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected]: BÜRO JORGE SCHMIDT, München ORGE SCHMIDT, MünchenCoverabbildung: © Christian BaronAutorenfoto: © Hans ScherhauferE-Book powered by pepyrusISBN 978-3-8437-3661-9

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Titelei

Das Buch

Titelseite

Impressum

AM ENDE1979

Wie schnell alle Sorgen vergehen

I Eine Frau will nach oben1980

Menschen am Freitag

No Woman No Cry

Draußen im Rampenlicht

II Elegie der Großstadt1981

Bonjour Tristesse

Ich trag den Staub von deinen Straßen

Dann zeige du dein Licht

III Es war einmal in Kaiserslautern1982

Rendezvous nach Ladenschluss

Ein Zimmer für sich allein

Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund

IV Das verbotene Paradies1983

Vom Mond geblendet

Der Mensch ist frei geboren

Neue Männer braucht das Land

AM ANFANG1969

Wie bei Mansons unterm Sofa

Anhang

Quellenverzeichnis

Dank

Leseprobe: Ein Mann seiner Klasse

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

AM ENDE1979

Dieses Buch ist ein Roman. Obwohl ich darin die Lebensgeschichten einiger Familienangehöriger verarbeitet habe, sind alle Figuren in diesem Text frei erfunden.

AM ENDE1979

Wie schnell alle Sorgen vergehen

Wer tot zur Welt kommt, hat dennoch gelebt. Das weiß niemand besser als eine Mutter, die keine Mutter sein darf. Eine junge Frau wie Mira.

Sie hält die Augen geschlossen. Bemerkt, wie sie das Besteck fortlegen. Das Licht dimmen. Den Kreißsaal verlassen. Mira öffnet die Augen. Blinzelt. Sie erschrickt, aber sie schreit nicht. Da liegt dieses Kind. Es liegt da, als müsse es schlafend die Strapazen abstreifen. Als schmiege es sich bewusst an Mamas Brust. Dieses Kind, aus dem das Leben gewichen ist. Dabei fühlt es sich so warm an und weich. Eigentlich, denkt Mira, sehen alle Babys aus wie Greise. Dieses aber gleicht einer fein gearbeiteten Puppe, so wie Mira vor Jahren eine hatte, da war sie noch klein, aber sie wusste schon, dass sie einmal Mutter werden würde, möglichst früh und möglichst oft.

Es ist das liebste Kind der Welt. Ihm fehlen die Falten der Geburt, weil sie es herausgeschnitten haben aus dem Bauch, als das Licht grell war und die Hoffnung groß. Minuten ist das erst her. Eine andere Zeitrechnung.

Sie flüstert den Namen. Nunzia. Immer wieder flüstert sie. Nunzia. Der Unterleib ist taub, aber weiter oben spürt sie einen Stich. Sie flüstert weiter. Nunzia. So als könnte sie den Schmerz aus ihrem Körper pusten und diesem Mädchen wieder Leben einhauchen, diesem Wesen, dessen Augen für immer geschlossen bleiben werden und das sich nie wieder wird rühren können und das Mira doch weiter wiegen will, hin und her, sanft und sacht, und weil sie an ihre Mutter denken muss, fängt Mira an zu singen, leise und langsam.

Dieses Lied, das die Mutter ihr vorgetragen hat in dunklen und kalten Nächten ohne Ofen, da lagen sie beide im Bett, Mira spürte den scharfen Atem der betrunkenen Frau und lauschte ihrer süßen Stimme, die schöne Verse sang.

Aber Heidschi Bumbeidschi, wirst sehen, wie schnell alle Sorgen vergehen.

Erst wollten sie es ihr gar nicht geben, dieses Sternenkind. Das würde sie doch nur unnötig traumatisieren. Götter in Weiß. Alles wissen die besser. Wahrscheinlich hätten sie es mit dem Klinikmüll entsorgt. Also hat Mira mit dem Anwalt gedroht. Nun liegt es da, und niemand darf es ihr wegnehmen. Sie würde es verteidigen, sterben würde sie für das Mädchen, und sosehr Mira es auch erzwingen will, ihr kommen keine Tränen. Nunzia wird nicht aufwachen. Soll sie auch gar nicht. Ein Neugeborenes braucht Schlaf.

Fünfzehn war Mira, noch so gerade eben, als sie schwanger wurde, und sechzehn war sie, als sie erfuhr, was da in ihrem Leib wuchs. Mit Nino wollte sie das Kind behalten. Kurz vor dem Geburtstermin sind Nino und seine Familie verschwunden, von jetzt auf gleich, zurück nach Italien, dort wollen sie ein Restaurant eröffnen. Mira wird Nino nie mehr wiedersehen.

Niemals wird Nunzia ihrer Mama in die Augen schauen können. Und Mira wird nie die Augen ihrer Tochter sehen. Ob sie braun sein mochten wie bei Nino? Oder blau wie bei Mira? Sie streichelt dem Mädchen über den Haarflaum auf dem Köpfchen, auf dem zarten Köpfchen, das rund ist wie die Sonne, und was wünscht sie sich, dass es diese Berührung noch spürt, sie mitnimmt hinüber, wo es jetzt ist und wo Mira ihm begegnen wird, wenn ihre Zeit gekommen ist, alles andere ergibt ja keinen Sinn, dieses Kind gehört zu seiner Mama, so wie jedes Kind, und warum sollte es bei diesem Kind anders sein, warum?

Von außen schiebt jemand die Tür auf, so dezent, dass es Mira schaudert, als da einer bei ihr am Bett steht. Sie dreht den Kopf nicht, weil sie Nunzia im Blick behalten muss. Da zieht wer einen Stuhl über den Boden. Sie spürt einen Atem am Ohr. Riecht den Duft von Bier. Und dann erahnt sie das Gesicht des Vaters, der es nicht mag, wenn sie ihn beim Vornamen anspricht.

»Willy …«, fängt sie an, da sieht sie ihn und ist entsetzt.

Noch mal um Jahre scheint er gealtert binnen eines Tages. Vor acht Wochen, da starb seine Frau, Miras Mutter, an Krebs, mit dreiundfünfzig, viel zu früh. Und nun folgt ihr die Enkelin, zu einem Zeitpunkt, für den es keinen Begriff gibt.

Willys Augen verraten Mira, was er zu sagen nicht imstande ist. Also verlieren Vater und Tochter kein Wort, sondern sehen einander an, seine grotesk große Nase verleiht dem Augenblick beinahe etwas Tröstendes, weil Mira lächeln muss, ehe ihrer beider Blick hinunterwandert zu Nunzia. Mira sieht, wie die Hand des Vaters sich auf das Kind zubewegt, fast ängstlich, und als diese Pranke auf dem Kopf des Kindes ruht, da weiß Mira: Es wird alles gut.

Er steht auf, dieser groß gewachsene Mann mit dem weißen Hemd und der braunen Cordhose, bei dem jedes Aufstehen etwas Bedrohliches und Belustigendes zugleich hat, obwohl er weder ein Komiker ist noch jemals die Hand gegen eine Frau erhoben hat oder gegen ein Kind.

Im Augenwinkel sieht Mira, dass da noch jemand ist. Eine Frau. Sie pispert dem Vater etwas zu, so als dürften sie den Säugling keinesfalls wecken. Dann liegt eine Hand auf Miras Schulter. Am Ehering erkennt sie, wer da bei ihr steht.

Wie es ihr gehe, fragt sie.

Mira antwortet nicht, natürlich nicht, zumal sie sicher ist, dass Ella die Frage mehr aus Verlegenheit gestellt hat denn aus Interesse am Befinden der Schwester.

Unter der Decke hängen Engel aus Papier, wahrscheinlich gebastelt von Kindern, an den Wänden entlang ziehen sich Lichterketten und Weihnachtsschmuck. Errechneter Geburtstermin eine Woche vor Heiligabend, was hatte Mira sich gefreut auf jeden Dezember, der für den Rest ihres Lebens ein Monat der Freude bleiben würde. Jetzt ist klar, dass es der schlimmste Monat eines jeden Jahres sein muss, was immer noch geschieht.

Der Vater gibt Mira einen Kuss auf die Stirn und geht raus.

Ella nimmt Platz auf dem Stuhl am Bett. Der Lodenmantel hängt herab und liegt zum Teil auf dem Boden, sie hält sich an der braunen Lederhandtasche auf dem Schoß fest, als drohe sie ihr jemand zu entreißen.

Jung sieht sie aus, jünger, als sie ist. Zumindest fallen Mira einige Frauen Mitte dreißig ein, denen sie die Last jener Jahre ansieht, die hinter ihnen liegen, und denen anzumerken ist, dass sie sich nicht freuen auf das, was noch kommt.

Ihre braunen Haare trägt Ella offen, sie sind frei von Fett und Spliss, was Mira als Provokation empfindet, ebenso wie die unter dem Mantel auf der weißen Bluse prangende Brosche. Mira streichelt Nunzia, lässt sie kaum aus den Augen. Ella beugt sich vor, Mira spürt den Drang, diese Finger fernzuhalten von ihrem Baby. Ella zieht zurück.

Ihre Türe stehe offen, sagt Ella, und ja, sie sagt tatsächlich Türe statt Tür, so viel Zeit muss sein, sie sagt es mit einem Stocken in der Stimme, das sie sich bei irgendeiner Operette im Pfalztheater abgehört haben muss, sie könne anrufen, Tag und Nacht, das sage sie nicht nur so.

Als sie den Satz beendet, da steht sie schon wieder, zum Gehen gewandt. Mira blickt sie an, nickt, und ohne ein weiteres Wort eilt Ella hinaus in ihre Welt.

Der kleine Körper wird kalt. Mira zieht die Decke hoch, bis nur noch Nunzias Köpfchen zu sehen ist, und wiegt das Kind weiter. Wo bleibt Juli? Sie ist so ziemlich der einzige Mensch, den Mira jetzt wirklich gern bei sich hätte. Juli ist dreizehn, aber überreif im Kopf für dieses Alter.

Der Vater ist zurück von der Zigarettenpause. Beinahe fünf Minuten lang stapft er im Kreißsaal umher, Mira weiß das so genau, weil die tickende Uhr über dem Wickeltisch sie fast um den Verstand bringt, dazu dieser Vater, der um Worte ringt, die er auch nicht finden würde, wenn er noch ein Jahr hier umherstapfen würde, und dann sieht er es ein, drückt Mira einen weiteren Kuss auf die Stirn und sagt, er müsse mal, Juli werde bald kommen, die Oma auch.

Eine Hebamme steckt den Kopf herein, der Blick fragend und prüfend, aber sie sieht schon, es dauert noch eine Weile. Mira schließt die Augen und hält die Nase an Nunzias Schopf, der herrlich duftet. Sie zwingt sich, nicht daran zu denken, dass sie Nunzia gleich fortgeben muss.

Je mehr sie diesen Gedanken aus dem Sinn zu halten sucht, umso stärker drängt er sich ihr ins Bewusstsein, und dann kommen ihr dicke Tränen, sie tropfen auf Nunzias Stirn, laufen an ihr herunter über die geschlossenen Augen und versickern wie Wasser im Sand.

Die Schritte im Raum, die nach ein paar Minuten wieder zu hören sind, erlebt Mira nicht mehr als Ruhestörung. Sie sind eine Erlösung. Einzig das Geräusch irritiert sie. Statt des erwarteten Klackerns hört sie ein Quietschen auf dem Fußboden. Seit wann trägt Juli denn Turnschuhe?

»Endlich, wo warst du die ganze Zeit?«, sagt Mira, da öffnet sie die Augen, riecht das Aftershave und sieht diese völlig unerwartete Gestalt vor sich, deren Anblick sie mit Freude erfüllt. Diesen Kerl mit dem kantigen Gesicht, der roten Tolle und der schwarzen Lederjacke mit hochgestelltem Kragen über der hellblauen Jeans und den schneeweißen Tretern hat sie von allen Menschen am wenigsten erwartet.

»Ottes«, ruft sie, »was …«

Er streckt den Zeigefinger aus, legt ihn ihr auf den Mund, streichelt ihr mit der anderen Hand über den Kopf und lächelt sanft aus seinen meerblauen Augen.

I Eine Frau will nach oben1980

Menschen am Freitag

In der Dämmerung lag ihre Hand auf dem Bauch. Das geschah wieder häufiger, ganz ohne Absicht, und heute Abend fiel es ihr vor dem Spiegel auf. Irgendwas in Mira hatte nicht begriffen, dass da kein Kind mehr unter ihrem Herzen wuchs.

Das letzte Licht des Tages schien durch das kleine Fenster über der Toilette und sank unter ihre Brust, so als wolle es den Fötus wärmen. Hatte sich also auch draußen im Kosmos noch nicht rumgesprochen, dass dieses Mädchen seit einem knappen halben Jahr fort war. Sie zog die Hand nach oben, die brauchte sie jetzt, sie war spät dran und durfte das Feuerwerk nicht verpassen.

Sie nahm die Bürste und zog einen Mittelscheitel, das glatte dunkle Haar band sie nicht zum Zopf, nein, dieser Abend versprach ein offenes Ende. Ständig nannten Leute sie hübsch oder schön sogar, dabei hatte sie selbst gar keinen Begriff davon, was das sein sollte. So was sah ja dann doch jeder anders. Sie fand sich jedenfalls nicht hässlich, doch misstraute sie denen, die ihr besonders viel Honig ums Maul schmierten, da stimmte doch dann was nicht.

Auf die Wangen kam Rouge. Mit dem Kajal blieb sie dezent, auch mit dem Lidschatten, zu viel davon sähe grässlich aus. Dafür trug sie blutroten Lippenstift auf und legte die silbernen Kreolen an, die sie nur zu Anlässen wie diesem aus dem Schmuckkästchen griff. Einen Träger ihres roten Abendkleids schob sie nach unten. Sie stieg in die roten Pumps mit den niedrigen Absätzen, die ihr den Fußweg erleichtern sollten, und dann strahlte sie sich im Spiegel an, so als sähe sie dort einen Menschen, der glücklich war.

Aus dem Wasserhahn, den ihr Vater selbst eingebaut hatte, kam braune Brühe, sodass sie das Händewaschen verschob und sich mit Klopapier behalf, als aus dem Wohnzimmer wieder dieses Gebrüll herüberdrang. Sie trat hinaus.

Zwei Zimmer hatten sie bloß. Im Flur stand auf einer wurmstichigen Kommode dieses neue farngrüne Telefon mit den großen schwarzen Tasten, das der Techniker von der Post erst vor ein paar Wochen gebracht hatte.

Seit diesem Jahr gab es den Acht-Minuten-Takt, wofür der Vater eine Sanduhr auf die Kommode gestellt hatte. Nach sechs wurde es billiger, dafür waren dann die Leitungen überlastet. Für Mira und Juli war das kein Problem, sie warteten sowieso lieber bis nach acht, wenn der Vater in die Kneipe ging. Jeden Monat setzte er seine Lesebrille auf, sah die Telefonrechnung durch und stieß einen langen Seufzer aus.

Vom Flur ging es zur Küche, die Platz bot zum Essen und Sitzen. Dann kam das Wohnzimmer, dem ein Fenster die Anmut einer Zelle nahm, dahinter lag Miras und Julis Schlafkammer, der Vater pennte seit Jahren schon in der Stube auf dem Sofa.

Von der Küche aus sah Mira durch die geöffnete Tür das stumm geschaltete Fernsehgerät, in dem Helmut Schmidt mit Brille und Sorgenmiene vor einem Mikro stand und irgendwas Weltbewegendes mitzuteilen hatte. Hinter dem Fernseher und dem Nierentisch sah sie den kahlen Hinterkopf des Vaters. Der Mann hing reglos unter dem funzligen Deckenlicht in seinem Sessel, neben ihm lag Prinz, der Schäferhund der Familie.

Der Vater sah aus dem Fenster und ertrug Julis Ausraster. Sie musste an der gegenüberliegenden Wand vor der Tür zum Schlafraum stehen. Es genügte Mira, ihre kleine Schwester nur zu hören. Sie warf dem Vater alles vor, was ihr gerade gegen den Strich ging. Vor allem gefiel ihr nicht, dass er nach dem Tod der Mutter vor einem Dreivierteljahr gleich wieder mit seiner früheren Geliebten angebandelt hatte. Susanne, eine Polizistin, der er nach einer Nacht in der Ausnüchterungszelle vor ein paar Jahren begegnet war und in die er seitdem verschossen war. Beinahe hätte diese Susanne eine Ehe zerstört. Und nicht nur das: Sie hatte Mira und Juli dazu bringen wollen, dass sie »Mutter« zu ihr sagten. Ja sie behauptete steif und fest, der Vater und sie seien nun ihre Eltern, das sei Fakt und werde sich auch nicht mehr ändern auf absehbare Zeit.

Dieser Zeitpunkt war schneller gekommen als erhofft, der Vater also hatte sich schon wieder von Susanne getrennt, vor allem auf Druck von Juli, und dass sie dem armen Tropf bei ihrem Wutanfall heute Abend schon wieder mit dieser Geschichte kam, fand Mira so ungerecht, dass sie beinahe dazwischengegangen wäre, denn womöglich würde der Vater für den Rest seines Lebens keusch bleiben, nur um seine jüngste Tochter zufriedenzustellen.

Juli schrie nach einer Weile so laut, dass Mira sich die Ohren zuhielt und dennoch jedes Wort verstand. Sie werde die Schule schmeißen und dann habe er als Vater für sie zu blechen, notfalls ziehe sie vor Gericht, er solle einmal Verantwortung übernehmen im Leben, ein einziges Mal, und als der Vater schwungvoll in Julis Richtung abwinkte, da lief diese Vierzehnjährige davon, ehe sie nach wenigen Sekunden zurückkam und Mira fürchterlich erschrak, als aus Julis Richtung Bücher und Becher und was wusste sie noch alles über den Kopf des Vaters gegen die Schrankwand flogen.

Prinz sprang auf und lief zur Küche, der Vater blieb im Halbdunkel des Wohnzimmers vor dem flimmernden Fernseher sitzen, als gehe ihn das alles nichts an und als sei es ihm egal, dass einer dieser Gegenstände ihn schwer zu verletzen drohte, oder sogar: als meine er, das alles verdient zu haben.

Mira ging raus. Auf dem Weg hinunter zur Straße mischte sich Julis Gekeife mit dem Krach, der in den anderen Wohnungen herrschte. Wie sie auf der Gasse stand, den Wollmantel überwarf und sich eine Stuyvesant ansteckte, da überfiel Mira schon wieder diese Last, die ihr auch an einem lauen und sternenklaren Freitagabend wie diesem keine Pause ließ.

Eine Uhr hatte Mira nicht bei sich. Noch war es nicht ganz dunkel, also konnte es kaum schon neun sein. Eine knappe Dreiviertelstunde würde sie brauchen in diesen Schuhen bis zum Messeplatz, und wenn sie auch dem Vater ganz sicher ein paar Mark für ein Taxi hätte abschwatzen können, entschied Mira sich für den Fußweg, allein schon deshalb, weil ihr diese Zeit keiner nehmen konnte, die Gedanken griffen niemals so ineinander wie bei einem einsamen Spaziergang.

Seit einem halben Jahr dachte sie nach, über den Sprung ins kalte Wasser, einen Neuanfang, einen Ausweg aus der Gesamtscheiße, den Mira nur selbst finden konnte, also hatte sie niemanden einbezogen, nicht mal Juli, vor allem nicht Juli, die hätte ihr alles wieder ausgeredet, dieses eloquente Biest, und Ella, diese feine Dame, die hätte Mira nur noch mehr Nebel ins Hirn geblasen, ganz zu schweigen vom Vater, der wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen wäre.

Im laufenden Schuljahr hatte sie schon mehr Fehl- als Präsenztage. Noch ließen die Lehrer der Gesamtschule auf dem Betzenberg sie gewähren, und Mira wusste, dass sie die Mittlere Reife schaffen konnte, sicher sogar, aber eben nicht unter den Umständen, sie konnte sich nicht auf Logarithmen und die Vererbungslehre konzentrieren, wo sie doch wusste, dass es nicht bleiben durfte, wie es war. Also hielt sie sich meist fern vom Unterricht, suchte eine Lösung, und alle Gedankenpirouetten liefen auf ein und dasselbe hinaus: Sie musste fort.

Bloß wohin? Natürlich lag es nahe, sich auf den Weg zu machen bis nach Italien, um Nino zu überraschen, ihn zur Rede zu stellen, ihm zu vergeben und für immer bei ihm zu bleiben, doch war sie nachtragend, da hatte der Vater abgefärbt auf Mira, was denn auch sonst, sie kam nicht aus ihrer Haut, wollte sie auch gar nicht, aber fort von hier, das wollte sie, und seit Nunzia gegangen war, verdrängte sie diesen Wunsch nicht mehr, sondern begann mit dem Träumen.

Du kannst mehr.

Keinen Satz hörte Mira aus Ellas Mund öfter als diesen. Und immer wenn die große Schwester das sagte, war der Ton so scharf, als würde sie Mira eine Standpauke halten. Tat sie auch gewissermaßen, nur empfand Mira dann genau diesen Trotz, den der Vater ihr vererbt hatte, es hielt sie dann erst recht in der Berliner Straße, in der sich die Bruchbuden stapelten und kein Eigentümer auf die Idee kam, Badewannen einzubauen oder eine Heizanlage.

Anfang fünfzig war der Vater. Seit er vor Jahren vom Dach des Topeka-Kaufhauses mitten in der Stadt gestürzt war, konnte er nicht mehr als Zimmermann arbeiten. Seitdem ging dieser Kerl gebückt durch die Welt. In einer Polsterei wies er nun die Jungen an, jene körperliche Arbeit zu tun, die ihm die Ärzte verboten hatten. Seine Hoffnung ruhte auf Juli. Sie war seine Jüngste und sollte die Erste sein, die länger durchhielt als bis zum Hauptschulabschluss, die sich nicht von einem Mann abhängig machen müsste. Mira hatte der Vater verloren gegeben, ganz sicher hatte er das. Und Ella?

Du kannst mehr.

Was sollte das überhaupt heißen? Mehr als der Vater? Der mochte nicht in einem großen Haus leben, aber er hatte doch Beachtlicheres geleistet als sie, die nur nach oben gekommen war, weil sie ihre Reize zur Schau gestellt hatte. Sich einem reichen Typen zu unterwerfen, das kam für Mira nicht infrage.

Du kannst mehr.

Jetzt war Mira schon fast am Schillerplatz. Mehr als die Hälfte des Weges hatte sie geschafft. Auf der Bank unter dem Wartehäuschen an der Bushaltestelle klirrten die Bierflaschen um die Wette, was sie immer an ihre Mutter erinnerte, die ihre leeren Pullen so lange hinter der Wohnstubentür gehortet hatte, bis sich die Tür kaum mehr bewegen ließ.

Typen, denen der Zaster für die Spelunken und die Nerven für die eigenen vier Wände fehlten, grölten Mira hinterher, wo sie denn hinwolle, hier sei es doch viel gemütlicher. Sie beschleunigte den Schritt, drehte sich nicht um und wurde erst wieder langsamer, als sie die alte Volksbank erreicht hatte. Die Altstadt mit den unzähligen Kneipen lag hinter ihr. Von nun an begegneten Mira nur noch Flaneure der Nacht und Leute ihres Alters, deren Ziel offenbar ebenfalls der Messeplatz war.

Kaiserslautern war keine Metropole, aber auch keine Kleinstadt. Im Heimatkundeunterricht brachten sie den Kindern bei, ihr Geburtsort sei eine »kleine Großstadt« im Südwesten der Republik. Jahrelang um die Marke der hunderttausend Einwohner ringend, lag man gerade ein bisschen darunter. Wer sich der Stadt von außen näherte, musste denken, sie habe sich im Pfälzerwald versteckt. Vom Zentrum aus dauerte es zu Fuß keine Viertelstunde und schon stand man im Naherholungsgebiet. Eigentlich, fand Mira, war das hier ein Ort, an dem sich vergessen ließ, wozu man überhaupt auf der Welt war.

Alles erzählt hatte ihr der Vater, vor allem über die Nazi-Zeit, zumindest all das, was nicht direkt mit ihm selbst zu tun hatte, und genau das interessierte Mira kein Stück, vor allem das Stadtbild, aber behalten hatte sie es, natürlich, das ewige Gebabbel des alten Herrn nahm Platz ein im Langzeitgedächtnis.

Kaiserslautern, in den Dreißigern erkoren als Hauptstadt im Gau Saarpfalz, zog am Ende doch den Kürzeren gegen Saarbrücken, ein Jammer für den Vater und ein Glück für Mira, die keine Lust hatte, in einer mit Prachtbauten zubetonierten Stadt zu leben, die ausgesehen hätte wie der feuchte Traum von Albert Speer.

Und dann, der Krieg war aus, da taten ausgerechnet die Amis oder die Franzosen oder alle beide das, was die Nazis nicht gewagt hatten. Weil sie eine breite Straße wollten, um ihre Panzer vom einen zum anderen Ende zu verfrachten, rissen sie in der Altstadt die Häuser ab, und nun lag diese Ost-West-Achse als offene Wunde da. Wie gefräst zog sie sich durchs Stadtgebiet, so formulierte der Vater es, was dazu geführt hatte, dass Mira immer das Geräusch einer Fräsmaschine im Kopf hatte, wenn sie auf diesem Abschnitt unterwegs war, der ihr den Weg zur Kerwe ebnen sollte, dem schönsten Jahrmarkt weit und breit.

Zwischen dem Boden unter den Füßen und dem Himmel über allen Häuptern ging jeder für sich allein – oder mit diesem einen Menschen, auf den alle Erwartungen an ein ganzes Leben gerichtet waren. Paare, Hand in Hand oder Arm in Arm, allen schien die Sonne aus den Herzen vor Glück mit dieser einen Person. Eine solche Person gab es in Miras Leben nicht. Dafür war sie eine solche Person im Leben eines anderen, der sie im Übrigen eigentlich hätte abholen wollen und sollen am heutigen Abend. Doch dann war der Anruf gekommen, am Mittag, aus einer Fernsprechzelle, er müsse mal wieder den späteren Zug nehmen.

Sie hatte gelesen, dass schwierige Momente in besserem Licht erschienen, wenn sie mit einem außergewöhnlichen Ereignis verbunden seien. Das Abschlussfeuerwerk der Maikerwe war ein Anlass, ihre Gedanken anzusprechen und zu testen, ob sie zu retten war, ihre … ja was war das überhaupt?

Eine Beziehung? Weites Feld. Weit genug, damit Luft zum Atmen blieb. Nun denn, sie wollte ihre Gedanken aussprechen und damit ihre noch gar nicht so lange währende Beziehung retten zu diesem elendig aufregenden Rotschopf, den sie schon von Weitem sah, wie er am Stehtisch des Imbisswagens Härting vor einem Bierbecher die umstehenden Büdchen überblickte wie ein Feldherr sein erobertes Gebiet.

Ottes trug unter der schwarzen Lederjacke ein weißes Kurzarmhemd, das in seine Jeans gesteckt war. Auf dem Unterarm trug er eine Tätowierung, dieses Bild einer züngelnden Schlange, das ihn beinahe den Zutritt zur Bundeswehr gekostet hätte und das er seitdem auch bei warmem Wetter versteckt hielt. Wo war sein Stoppelbärtchen geblieben? Mit dem musste er schon zur Welt gekommen sein, und nun wirkte er so knabenhaft, nackt, entwaffnet.

Während seines Wehrdienstes, den er im vergangenen Jahr hinter sich hatte bringen können, war Ottes mit Perücke über den Kasernenhof stolziert und zum Appell im Frauenfummel gekommen, für solche Faxen und Schlimmeres hatte er mal über Nacht im Bau gesessen, aber der Spaß war es ihm halt wert gewesen.

Betrat Ottes einen Raum, dann breitbeinig und stolz, so als hielte er in der Hand einen Revolver. Junge aus der kleinen Großstadt spielt großen Jungen aus dem Wilden Südwesten. Sie wollte das ablehnen, lehnte es auch ab, aus Überzeugung, aber wenn es um die Liebe ging, das war ihr schon lange klar, da kam kein Mensch weit, so bloß mit Überzeugungen. Wie schnell sie Nino nicht mehr nachgetrauert hatte, war ihr Beweis genug.

Sie fand Westernfilme nie aufregend, doch hatte sie eine Schwäche für Westernhelden. Der Clint Eastwood zum Beispiel, der war ihr zu alt, aber in seinen Rollen gefiel er ihr, weil der Typ sich verpanzert hatte und weil in beinahe jeder Szene durchschien, wie verletzlich er war im Inneren. Da gab es was zu knacken bei solchen Typen. Auf Ottes traf das stärker noch zu, Mira kannte ihn als unnormal liebevollen Mann, auch wenn keiner das sehen wollte, er war fürsorglich und umsichtig, und sie hatte die Herausforderung angenommen, ihn aus dem Panzer zu holen. Sollte er ihr doch mal zeigen, wie hart er sein konnte, wenn es drauf ankam. Was sein geladener Revolver taugte, wenn er ihn brauchte.

Einen guten Meter vor Ottes kam Mira zum Stehen, das Blinken und Piepsen der Buden und Fahrgeschäfte umschwirrte sie, ebenso die Menschenmenge, und keiner quetschte sich durch, es gab da eine freie Fläche zwischen beiden.

»Haste was?«

Das war sein liebster Satz zur Begrüßung, den er mit diesem unschuldigen Grinsen aussprach. Sein sonst so blasses Gesicht leuchtete. Eine Weile noch, für Sekunden nur, blieb Mira so stehen, ehe sie auf ihn zuging, als hätten sie einander seit Wochen nicht gesehen.

Was sie bloß an dem Kerl finde, hatten sie Mira gefragt, alle naselang fragte sie das jemand. Schulkameradinnen, Oma Hulda, Ella, Juli natürlich, manchmal sogar der Vater, auch wenn der noch am ehesten kapiert hatte, dass ihn das nichts anging. Nie gab Mira Antwort, wenn eine dieser Attacken auf sie herniederging. Nicht weil sie nichts zu sagen wüsste, nein, es war nur so, dass sie sich jedes Mal fragte, warum immer sie sich rechtfertigen musste, immer nur sie, wo die anderen tun und lassen konnten, worauf sie Lust hatten.

Wie er so vor ihr stand an diesem Büdchen, mit seinem Schlafzimmerblick, da dachte Mira an die Winternacht zurück, als es so kalt gewesen war, dass ihr Atem Wölkchen bildete. Damals hatte Ottes sein großes Versprechen gegeben. Er würde ihr ein Haus schenken, irgendwann, so eines im Grünen wie aus der Bausparkassenwerbung, mit weiß getünchter Fassade, wie aus Neuschnee sähe so was aus, und mit rosenumrankter Eingangstür und Butzenscheiben ringsherum und Balkonen aus dunklem Holz und einem Garten beinah so groß wie der Stadtpark, nur besser gepflegt natürlich und ohne all die Penner, die einen dort nie zur Ruhe kommen ließen.

Zur Ruhe kommen, das konnte sie bei diesem Ottes wie bei keinem sonst. Eben darum zögerte Mira ihre Flucht hinaus, der Entschluss war da, das Fernweh groß und die Nestflucht zwingend, doch sobald dieser Rotschopf vor ihr stand, da war das alles vergessen fürs Erste, ihre Müdigkeit verflog wie Spreu im Wind.

Ja, so war es wohl: Mit Ottes empfand Mira nie diese Müdigkeit, diese bodenlose Müdigkeit, die sich anfühlte wie ein dumpfer Schmerz, ausgelöst durch einen engen Helm auf dem Kopf, und diese Müdigkeit befiel sie ohne Ottes immer und überall, vor allem aber, wenn die Tür zur Wohnung des Vaters aufging in der Berliner Straße und sie eintrat, seien neben Vater und Juli auch Susanne oder Oma Hulda dort, die konnten nichts ausrichten gegen diese Lähmung, die Mira empfand, tagelang ununterbrochen und so, dass die anderen es ihr vorwarfen.

Ottes galt keinem Menschen als Schönheit, aber welcher Mann mit Charakter war schon ein Dressman. Sein Gesicht kam Mira vor wie ein helles Gebirge, Stirn und Wangen und Kinn bildeten ein Gesteinsmassiv, das Sicherheit beschwor, genau wie diese maritim anmutenden Augen, in die mochte Mira am liebsten eintauchen für immer. Für die Täler war sein elender Vater verantwortlich, die verliehen Ottes für sein Alter aber irgendwie eine wundersame Ausstrahlung, und die Nase stand ihm im Gesicht wie dieser hellrot leuchtende Felsen in der australischen Landschaft.

Aus seinem etwas zu kleinen Mund mit den umso volleren Lippen drang die Luft wie eine frische Brise in der Höhe, das war immer so, auch wenn er getrunken hatte, und wie gern hielt Mira ihm ein brennendes Streichholz hin, das er auspusten musste, als sie sich die erste Zigarette angezündet hatten in seinem Bett, in diesen Momenten hatte sie ihn sogar so weit, wie er immer sein sollte ihrer Meinung nach, so mild wie wild, ihr zugewandt und im Moment bleibend, die Zeit hätte sie gern angehalten, wenn das brennende Streichholz ihnen vor Augen stand, in jenen Freitagnächten und an jenen Samstagabenden, als sie einmal das taten, was junge Paare tun sollten in einer Freitagnacht und an einem Samstagabend, und wie er diesem Streichholz immer die Flamme ausblies, mit seinem auf süße Art etwas blöden Ausdruck, für den sie ihn mehr mochte als für seine Küsse, die schon großartig waren, so hauchte er Mira neues Leben ein, er hielt sie wach, er hielt sie hier, trotz allem, oft fragte sie sich, ob ihr die Verliebtheit die Sinne berauscht hatte und den Blick getrübt fürs wahre Leben, von dem der Vater so gerne sprach.

Ottes war kein Unschuldslamm, bei Gott nicht, eher labil, aber liebenswert, und wahrscheinlich hing er nur deshalb nicht an der Flasche, weil sein Vater, der alte Horst, ihm daheim alles wegtrank. Als Ottes noch kleiner war, da gab es beinahe täglich Prügel, erst recht, nachdem die Mutter die Familie von jetzt auf gleich verlassen hatte, da war Horst dann allein mit Ottes und dessen drei Jahre älterem Bruder Kalle, damit war er überfordert, der Horst, der sich als Hilfsarbeiter im buchstäblichen Sinn durchgeschlagen hatte über Jahre hinweg.

Mira ging voran, damit sie gute Sicht erhielten aufs Feuerwerk. Sie nahmen den Weg übers Schnäägesgässchen. Dort waren die meisten Buden verrammelt. Mira und Ottes blieb Zeit füreinander.

Sie blieb an der Hand dieses seligen Burschen, der das glänzend rote Gesicht oben hielt vor Stolz darüber, dass er seine Freundin über die Kerwe führen durfte, immerhin hatte er lange um Mira gekämpft, was sie zu schätzen wusste, durchaus, doch irgendwann musste sie rausrücken mit dem, was neben dem Fluchtplan auch noch in ihr vorging.

Hinter einem Bonbonstand blieb sie stehen. Ottes dachte gleich wieder an Schmutziges, er stieß ein heiseres »Was, hier?« hervor, und da überkam sie Mira sofort wieder, die Entzückung über diese Zuckersüße, wie sie sogar im Schnäägesgässchen kaum je zu finden wäre.

»Ist es nicht besonders aufregend, wenn man erwischt werden könnte?«

Er kniff die Augen zusammen. »Da lacht doch morgen die ganze Stadt über uns, oder besser gesagt: über dich. Und Schlampe werden sie dich nennen.«

»Die wären doch bloß neidisch.«

»Worauf?«

»Dass wir guten Sex an schönen Orten haben.«

»Haben wir das?«

»Liegt ganz bei dir.«

»Klingt nicht so überzeugt.«

»Kannst mich ja eines Besseren belehren.«

»Und wenn sie dich dann doch für eine Schlampe halten?«

»Lägen sie damit so verkehrt?«

»Ich müsste jedem Einzelnen die Fresse poliern.«

»Dann dürftest du nicht mehr zurück zur Kaserne und könntest noch mal neu anfangen, mit mir, und vielleicht sogar was Richtiges lernen.«

»Hör auf damit.«

»Na gut«, rief sie im zornigen Tonfall, »dann red ich nie mehr über deine Arbeit. Machste halt alles mit dir alleine aus. Typisch Typ.«

»Hast du eine Ahnung, wie das ist, wenn man sich ständig rechtfertigen muss und nicht gut genug ist?«

»Willkommen in meiner Welt, Herr Baron.«

»Dann verstehen wir uns ja, Frau Wagner.«

Keine hundert Meter entfernt begann die Magistrale der Schaubuden, deren mikrofonverstärktes Gebrüll herbeischallte, übertüncht vom Hupen und Sausen der Fahrgeschäfte. Ottes machte Anstalten, Mira die Haare zurückzustreichen, aber das verbat sie sich, da blies er ihr das eine Strähnchen vor den Augen fort.

»Du kannst mich doch nicht einfach anpusten«, sagte sie.

Ottes – sagte nichts. Er hielt sie für eine Zicke, ganz sicher, und sein überhebliches Grinsen verriet ihr, worauf er spekulierte, nämlich dass der Sturm der Entrüstung gleich vorübergezogen sein würde, doch wenn er sich da mal nicht täuschte, dachte sie, wenn er da mal nicht falschlag, aber so was von. Er legte seinen Arm um sie und wollte los, sie verzog das Gesicht.

Gedämpft drangen die Schreie der Mädchen auf der Achterbahn herüber, vermischten sich mit der Melodie einer Drehorgel, es roch nach gebratenem Fisch und gebrannten Mandeln, das Licht der Karussells flirrte Ottes ums Gesicht, da kamen sie beim Brezel-Bernd an, gerade rechtzeitig, denn sobald Ottes sein Bier und Miras Wein herbeigeschafft hatte, gingen die Lichter der Geschäfte aus, eine gespannte Stille trat ein.

Die ersten Raketen schossen in die Luft, bemalten den wolkenlosen Himmel, es folgten weitere Raketen in allen Farben und Mustern, Mira stand vor Ottes, der sie mit beiden Armen festhielt wie in einem Liebesfilm, am Ende eines Liebesfilms, wenn das Happy End mit schmalziger Musik unterlegt wird.

Mit jedem Knall am Himmel loderten die Gedanken in Miras Hirn stärker. Sie kannte Ottes zwar schon lange, aber noch nicht wirklich gut, allerdings gut genug, um zu wissen, was ein schweres Thema an einem solchen Abend mit seiner Laune machen würde. Als das Feuerwerk mit Pfeifen und Heulen und Krachen und Poltern und Leuchten und Verlöschen zu Ende ging, trank Ottes sein Bier aus, nahm Mira an der Hand und zog sie davon, so als müsse er den letzten Bus erwischen. Sie lief hinterher, versuchte, sich zu befreien, was ihr erst nicht gelang, da rief sie seinen Namen, so laut sie konnte, er ließ los, drehte sich um und sah sie an, als hätte sie ihm gerade einen Mord vorgeworfen, und dann brach es aus ihr heraus: »Ich wollt was besprechen mit dir.«

»Deine Obachtstimme«, sagte er.

Sie trat zur Seite, hinter einen Zuckerwattestand, damit die sich wieder in Bewegung setzende Meute sie nicht umrannte.

»Wir müssen zum Bierzelt«, sagte Ottes. »Die Jungs warten und können unsre Plätze nicht ewig frei halten.«

Sie stand mit verschränkten Armen und Schmollmund da. Er ging ihr entgegen und steckte sich noch eine Reval an.

»Na, dann sprich dich aus, Pralinchen, was haste aufm Herzen?«

»Ich denk drüber nach wegzugehen.«

»Was? Wohin?«

»Weiß ich nicht. Irgendwohin, wo mich keiner kennt, wo ich neu anfangen kann und nicht so im Morast steck wie hier.«

»Dann bin ich der Morast, oder was?«

»Wärst du nicht so weit fort, könnte ich meine Meinung noch mal ändern.«

»Willst mich erpressen?«

»Ich kann dich unter der Woche in der Kaserne ja nicht mal anrufen.«

»Wenn du nur ein wenig durchhältst, bin ich bald wieder ganz nah bei dir.«

»In der Schule läuft es mies, meine Schwestern nerven mich, mein Vater behandelt mich wie ein rohes Ei, und auf dich muss ich die ganze Woche warten, ehe du nach zwei Tagen wieder verschwindest und nicht erreichbar bist.«

»Mira, wie oft denn noch? Beim Bund kann ich mich hocharbeiten, das ist anders als beim Kuhnert. Ist vielleicht meine letzte Chance, es zu was zu bringen. Ich bin schon zwanzig. Und keine siebzehn mehr, so wie du.«

»Es gibt noch andere Berufe auf der Welt als Soldat oder Möbelpacker.«

»Versteh doch, dass mir diese Arbeit liegt. Es dauert nicht lang, dann versetzen die mich dahin, wo ich will, glaub es mir doch einfach.«

»Wie kannst du da so sicher sein? Was, wenn die wieder Krieg machen?«

»Das ist die erste Arbeit in meinem Leben, in der ich gut bin und bei der ich mich nicht fühlen muss wie ein Aussätziger. Das geb ich nicht auf, einfach so.«

»Einfach so, mehr bin ich dir nicht wert?«

»Wäre ich dir was wert, dann würdest du verstehen, dass ich das machen muss.«

»Ach ja? Und du würdest verstehen, dass ich keine Lust hab, zusammenzuleben mit einem …«

»Endlich, da kommt das Wort, ich hab nur drauf gewartet, komm schon, spucks aus, keine Hemmungen, sag es, sag du es doch auch noch!«

»Ja, mit einem Mörder! So was passt nicht zu dir.«

»Dann ist ja gut, dass wir gesprochen haben.«

»Verdammt, siehst du keine Nachrichten? Seit der Schmidt am Ruder ist, geht es nicht mehr ums Verändern, sondern ums Überleben. Die rüsten auf. Meinst du, die machen das zum Spaß?«

»Nein, das machen die zur Verteidigung. Genau dafür haben wir die Bundeswehr. Und dafür bin ich da.«

»Du bist so naiv.«

»Und du willst abhauen. Hast du einen Kerl, der dir den Floh ins Ohr gesetzt hat? Der nicht so naiv ist wie ich? So ein Bürohengst mit Knete? Natürlich haste das, sonst würdeste mich nicht schlechtmachen in einer Tour.«

Sie schüttelte den Kopf, mehr ihretwegen als aufgrund dieses Verdachts, auf den sie hätte vorbereitet sein müssen. Ottes interpretierte ihr Schweigen offenbar als Geständnis. Er holte aus und drosch auf die Holzverkleidung des Zuckerwattestands ein, immer wieder schlug er dagegen, die Wut strömte aus ihm heraus und landete ungebremst auf dieser Hütte, und dass dabei nichts brach, das sprach für das Fabrikat und die Hand. Für Ottes sprach, dass er sofort davoneilte, ehe der Inhaber des Stands ihn in eine Keilerei verwickeln konnte.

Wortlos und schnaufend ging er voran, bog in die Spielstraße ein, sie lief hinterher. Der Leierkasten überspülte die Gespräche der Leute, Frauen mit Haarbändern und Männer mit Föhnwellen streiften umher. Der Boden war klebrig und an manchen Stellen mit Grasstoppeln bewachsen. Kinder, die ins Bett gehörten, stapften von Bude zu Bude. Ein Glücksrad rasselte. Dort standen dicht zusammengedrängt die Leute, deren Augen an der rotierenden Scheibe hingen, die langsamer lief, noch ein paar Nummern überwand, um dann endlich stehen zu bleiben.

»Fünfundzwanzig!«, schrie der Ausrufer.

Eine alte Wachtel mit blondem Dutt und Pelzmantel hob ihr Los. Sie erhielt ihren Gewinn. Was hatte sie gewonnen? Das Rad schnurrte wieder, Mira ging vorbei, holte auf und hielt Ottes an.

»Sei nicht beleidigt«, sagte sie, womit sie nicht den idealen Ton getroffen hatte, was ihr hätte klar sein können, klar sein müssen bei dem Kerl.

»Geh zur Seite oder ich garantier für nix«, sagte er.

Sie sah ihm nach, und natürlich ging er ins Bierzelt, dorthin wollte er die ganze Zeit schon, zu den Saufbrüdern, denen er sein Mädchen vorführen wollte wie ein dressiertes Äffchen. Soll er sich doch betrinken, sie würde bei Oma Hulda übernachten, die würde keine Worte machen und wüsste, was zu tun wäre für den Fall, dass Ottes vor der Tür stünde, sie würde ihm mit der Faust drohen, was Miras Vater nie übers Herz brächte, nein, der würde Ottes reinlassen und sich mit dem Kerl verbünden gegen sein eigenes Kind, das war nicht mehr normal.