11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: KUUUK

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

Dreizehn Frauen (Bella, Martha, Karen, Sina, und wie sie alle heißen) Ende der 60er Jahre in einer mittelkleinen Universitätsstadt. Im Strudel der APO-Bewegung ist möglich, was vorher in der Düsternis der Nachkriegszeit undenkbar war. Nun also Demonstrationen, Happenings, Versammlungen und endlose Debatten um Reformen! Bis hin zum Kinderladen. Experimente aller Art. Die dreizehn Frauen dieses aufrichtigen, „realfiktionalen“ Romanes sind verknüpft. Sie kennen sich. Die Erzählende beobachtet und beschreibt deren Entwicklung jeweils sehr genau: Jede ist anders „gestrickt“, jede wird auch einen ganz eigenen Lebensweg einschlagen (gewollt und ungewollt). Aber so will es diese seltsame Melange aus Herkunft, Biografie, neuem Rollenverständnis und jenem Schicksal – samt aller Zufälle, die auch noch so bestimmend sind. Wir schauen 13 besonderen Frauen in 13 Kapiteln dabei zu, wie sie über 50 Jahre hinweg geworden sind. Wie sie leben, wie sie ticken, was sie denken. Liebe, Krankheiten, Enkel, Trennungen, Erfolge, Scheitern. Alles ist zu finden. Da kommt ein uralter Vorschlag wieder hoch: Jene Fahrt nach Nizza, ins Hotel, und sich dort ein Wochenende schick „oldfashioned“ gekleidet austoben. Champagner, ja, zugleich aber auch eine (eher wenig dazu passende) Pizza. Wildheit, Mut, Abenteuerlust, etwas Spinnerei. Werden die Freundinnen von einst diese spleenige Tour auf ihre alten Tage noch hinbekommen? Sind sie noch so drauf wie damals?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 264

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

INFO | TITEL

Hanna Pfetzing

:::

DREIZEHN FRAUEN

UND DIE PIZZA IN NIZZA

ROMAN ÜBER DIE BIOGRAFIEN EINSTIGER REBELLINNEN

:::

K|U|U|U|K

INHALT

Dreizehn Frauen (Bella, Martha, Karen, Sina, und wie sie alle heißen) Ende der 60er Jahre in einer mittelkleinen Universitätsstadt. Im Strudel der APO-Bewegung ist möglich, was vorher in der Düsternis der Nachkriegszeit undenkbar war. Nun also Demonstrationen, Happenings, Versammlungen und endlose Debatten um Reformen! Bis hin zum Kinderladen. Experimente aller Art.

Die dreizehn Frauen dieses aufrichtigen, „realfiktionalen“ Romanes sind verknüpft. Sie kennen sich. Die Erzählende beobachtet und beschreibt deren Entwicklung jeweils sehr genau: Jede ist anders „gestrickt“, jede wird auch einen ganz eigenen Lebensweg einschlagen (gewollt und ungewollt). Aber so will es diese seltsame Melange aus Herkunft, Biografie, neuem Rollenverständnis und jenem Schicksal – samt aller Zufälle, die auch noch so bestimmend sind.

Wir schauen 13 besonderen Frauen in 13 Kapiteln dabei zu, wie sie über 50 Jahre hinweg geworden sind. Wie sie leben, wie sie ticken, was sie denken. Liebe, Krankheiten, Enkel, Trennungen, Erfolge, Scheitern. Alles ist zu finden.

Da kommt ein uralter Vorschlag wieder hoch: Jene Fahrt nach Nizza, ins Hotel, und sich dort ein Wochenende schick „oldfashioned“ gekleidet austoben. Champagner, ja, zugleich aber auch eine (eher wenig dazu passende) Pizza. Wildheit, Mut, Abenteuerlust, etwas Spinnerei. Werden die Freundinnen von einst diese spleenige Tour auf ihre alten Tage noch hinbekommen? Sind sie noch so drauf wie damals?

DIE AUTORIN

Hanna Pfetzing lebt und arbeitet als Malerin und Autorin in Deutschland und Italien. Nach Schulzeit und Abitur in der Documenta-Stadt Kassel studierte sie an den Universitäten in Gießen, Marburg und Darmstadt die Fachrichtungen Kunst, Heil- und Sonderpädagogik, Psychologie, Diplom-Pädagogik und Mediation. Neben Acryl- und Aquarellmalerei bilden handgedruckte Radierungen den Schwerpunkt ihres künstlerischen Schaffens.

IMPRESSUM

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek erfasst diesen Buchtitel in der Deutschen Nationalbibliografie. Die bibliografischen Daten können im Internet unter http://dnb.dnb.de abgerufen werden.

Alle Rechte vorbehalten. Insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen und Medien – auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere neuartige Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

HINWEIS: Deutsch ist überaus vielschichtig und komplex. Der Verlag versucht, nach bestem Wissen und Gewissen alle Bücher zu lektorieren und zu korrigieren. Oft gibt es allerdings mehrere erlaubte Schreibweisen parallel. Da will entschieden werden. Zudem ergeben sich immer wieder Zweifelsfälle, wozu es oft auch keine eindeutigen Antworten gibt. Schlussendlich haben auch die Autorinnen und Autoren ureigene Sprachpräferenzen, die sich dann bis in die Kommasetzung, Wortwahl und manche Schreibung wiederfinden lassen können. Bitte behalten Sie das beim Lesen in Erinnerung.

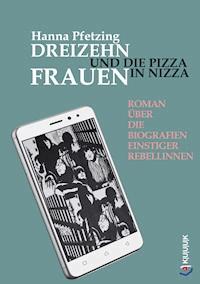

Coverbild auf dem Display des Smartphones: © Hanna Pfetzing, nach ihrem Siebdruck mit dem Titel „Begrenzungen“ (1971) | Coverentwurf: © Hanna Pfetzing & Klaus Jans | Lektorat: KUUUK |

E-BOOK-ISBN 978-3-939832-98-0

Erste Auflage E-BOOK Oktober 2017

HINWEIS: Es gibt auch ein Papierbuch.

KUUUK Verlag und Medien Klaus Jans

Königswinter bei Bonn

K|U|U|U|K – Der Verlag mit 3 U

www.kuuuk.com

Alle Rechte [Copyright] © KUUUK Verlag – [email protected] und © Hanna Pfetzing | www.hannapfetzing.de

...

INHALTSVERZEICHNIS

1. BELLA

2. MARTHA

3. KAREN

4. ANETTE

5. SINA

6. MARIE

7. DAGMAR

8. MECHTHILD

9. CORA

10. ROSI

11. BIRGIT

12. JUDITH

1. BELLA

Ich treffe sie auf dem Wochenmarkt. Bella, die wunderschöne Bella, mein Gott, wie lange ist das her. Ich bin fassungslos, kann nicht glauben, dass ich sie sehe, so plötzlich, so unvorbereitet, so unvermutet nach einer Ewigkeit von Jahren.

Bella, die eigentlich Margret heißt.

Groß, schlank, immer gepflegt, immer stilsicher und immer irgendwie nach teurem Parfüm duftend – so erinnere ich mich an sie.

Lange Haare, lange Beine, lange Wimpern, langer Ledermantel, lange Stiefel, ein miniknappkurzer Rock und ein Lächeln, das verzaubert. Niemand, dem sie damals nicht aufgefallen wäre.

Sie sieht inzwischen anders aus, doch ich erkenne sie sofort.

Ihr langes rotes Haar ist nun kurz. Braungrau meliert und perfekt geschnitten passt es gut zu den gelebten Spuren ihres schmalen Gesichts. Sie fällt noch immer auf. Zum einen ist es die Art, wie sie sich bewegt, zum anderen auch die Wirkung ihrer schicken Kleidung.

Haare, Make-up, Hose, Bluse, Blazer, Tasche, Schuhe und Seidentuch sind dezent aufeinander abgestimmt. Alles passt zusammen.

Ihre lebhaften braunen Augen strahlen und werden durch ein Lächeln ergänzt, das alles an ihr sympathisch macht und jedes Gegenüber für sie einnimmt. So war das immer schon, seit ich sie kenne. Keinen Wunsch konnte man ihr abschlagen.

Da steht sie also unerwartet vor mir und wieder umgibt sie der Hauch eines seltenen, ganz eigenen Parfüms.

Ich bin überwältigt, sprachlos, staunend.

So vieles stürmt auf mich ein.

Wir bleiben beide wie angewurzelt stehen, starren uns an, stumm, überrascht, ungläubig. Dann, viel zu laut, viel zu schnell, viel zu aufgeregt beginnen wir gleichzeitig zu reden, zu lachen, zu fragen.

Wir hören unvermittelt auf zu sprechen, schweigen abrupt im selben Augenblick. Eine peinliche Stille entsteht, die wiederum durch gleichzeitiges Sprechen und unvermitteltes Schweigen unterbrochen wird. Verlegenheit kommt auf, Satzanfänge bleiben unvollendet.

Hilflos stecken wir in Worten und Gefühlen fest. Es gäbe so viel zu sagen, doch wer macht den Anfang?

Nach einem erneuten Sprechversuch mit anschließendem Redestopp fangen wir beide an zu lachen.

Endlich weicht die Spannung, löst sich die Verkrampfung.

Wir sehen uns in die Augen. Nun ist alles gut.

Mit lautem Gelächter liegen wir uns in den Armen, fallen uns schon wieder ins Wort, reden, schreien durcheinander.

„Wann war das? Wie lange ist das her? Weißt du noch, wo und wer? Wie hieß der noch? Erinnerst du dich an dies, an jenes? Du erinnerst dich, ja? Das war doch toll, oder? Mein Gott, wie lange ist das her?“, rufen wir wie wild durcheinander. Und unsere Fragen, die wie Feststellungen klingen, hängen unbeantwortet zwischen den Gemüseständen.

Wir sind laut, viel zu laut. Wir fallen auf.

Einige Wochenmarktbesucher schauen ärgerlich zu uns herüber, blicken missbilligend in unsere Richtung. Doch als sie uns beide lachen sehen, scheinen sie beruhigt, lächeln milde und gehen weiter.

Bella zieht mich zur Seite unter die Arkaden.

Ich mustere sie verstohlen, beginne nach Verändertem und Vertrautem zu suchen, füge Erinnerungsstücke zusammen, krame in meinem Gedächtnis. Bella, die schöne Bella.

Ich weiß von zwei Ehemännern, zwei Schwangerschaften, einigen Lebensabschnittspartnern, mehreren Affären, Kurzzeitbeziehungen und vielen guten Freunden.

Bella war schon immer viel mutiger als die meisten. Stets trat sie sicher und selbstbewusst auf, verteidigte unerschrocken ihr Anliegen und ließ sich nicht so schnell einschüchtern. „Im Hier und Jetzt und nur dem Augenblick verpflichtet“, das war stets ihre Devise.

Bella kam aus einem sehr wohlhabenden und konservativen Elternhaus. Kurz nach dem Abitur war sie schon mit ihrem reichen Mann verheiratet, wohnte in einem aufwändigen Bungalow bei ihren Schwiegereltern und fuhr mit einem roten Sportflitzer zur Uni. Das war ungewöhnlich.

Als sie im fünften Semester schwanger wurde, gingen alle in ihrem Umfeld davon aus, dass sie ihr Studium beenden würde. Eltern, Schwiegereltern und auch ihr Mann glaubten, sie bleibe nun zu Hause, so wie das Ende der 60er Jahre noch allgemein üblich war.

Doch Bella dachte nicht im Traum daran, sich um anderer Leute Vorstellungen zu kümmern. Ihrer Meinung nach ließ es sich bestens mit schwangerem Bauch studieren. Und zum Entsetzen ihrer Verwandten setzte sie ihren Kopf durch – und ihr Studium fort.

Damals lernten wir uns kennen.

Sie schwanger und schon im fünften Semester und ich am Beginn meines ersten Semesters, voller Hemmungen, ängstlich, ratlos, verklemmt und gänzlich überfordert mit dem ungewohnten Studentenleben. Doch damit war ich nicht alleine, den meisten Studienanfängern ging es nicht besser.

Bella nahm sich unserer an, denn sie betreute als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kunstpädagogik die Uni-Neulinge. Sie war unsere Ansprechpartnerin und half uns dabei, den Studienbetrieb zu verstehen. Sie erklärte Abläufe und Hintergründe, besorgte Unterlagen, beriet bei der Erstellung der Stundenpläne und versuchte, unsere aufgeregten Fragen zu beantworteten. Wir scharrten uns um sie wie ängstliche Kinder, und sie versorgte uns in den sechs Anfangswochen unseres Studiums mit guten Tipps. Oft aber lachte sie auch nur einfach über unsere vielen Bedenken und fand, wir sollten das alles nicht so eng sehen.

Bella war so unbeschwert.

Am Ende des Semesters bekam sie ihren Sohn Max.

Sie ließ ihn bei ihren Schwiegereltern, die das Baby gerne betreuten, obwohl sie es unverantwortlich fanden, dass ihre Schwiegertochter ihr Studium fortsetzte.

Ein Jahr später legte Bella ihre erste Staatsprüfung ab und bekam eine Lehrerinnenstelle zugewiesen. Sie wollte unter gar keinen Umständen auf ihre Berufstätigkeit verzichten, fand aber die Betreuungssituation für ihren Sohn Max nicht zufriedenstellend.

Bella suchte einen Ausweg.

Zunächst veröffentlichte sie einen langen Leserbrief in der örtlichen Tageszeitung, in dem sie die vorhandenen Betreuungssysteme scharf attackierte. Das wirbelte einigen Staub auf. Doch während darüber noch heftig diskutiert wurde, weil – so das Gegenargument – Kinder nur zu Hause von der eigenen Mutter optimal betreut werden könnten, gründeten Bella und ihre Freundin Judith 1971 den ersten Kinderladen dieser Stadt.

Das löste einen unglaublichen Sturm empörter Entrüstung aus.

Vor allem Bellas Ehemann und seine Eltern zeigten keinerlei Verständnis für diese Form selbstorganisierter Kinderbetreuung.

Sie unterstellten fragwürdige und unverantwortliche Absichten, doch Bella ließ sich nicht beirren.

Sie suchte weitere berufstätige Mütter und Väter, mit denen sie sich die entstehenden Kosten teilen konnte, denn das gesamte Projekt musste aus eigenen Mitteln finanziert werden. Es meldeten sich mehr als genug Interessenten. Alle kamen aus dem studentischen Milieu, brachten wenig Geld, dafür aber umso mehr Engagement mit.

In einem Vorort mieteten sie ein kleines Haus mit verwildertem Garten, das ebenso billig wie renovierungsbedürftig war. An den Wochenenden wurde gebaut, gestrichen und der Garten hergerichtet. Daneben aber wurde in endlosen Diskussionsrunden um ein Erziehungskonzept gerungen, das geeignet schien, aus Kindern fröhliche und selbstbestimmte kleine Menschen zu machen.

Viele Ideen wanderten auf den Prüfstand, etliches musste neu durchdacht und geändert werden, einiges wurde später korrigiert, manchmal auch zurückgenommen, manches blieb unklar.

Doch eines war für alle, die selbst noch überwiegend autoritär erzogen worden waren, von Anfang an klar: Niemals wieder sollten ihre Kinder vor einem Erwachsenen Angst haben müssen.

Ein Schrei des Entsetzens ging durchs Land.

Die Großelterngeneration war fassungslos. Gerüchte kursierten über Chaos, unverantwortliche Zustände und fragwürdige Erziehungsstile in den Kinderläden. Die Medien berichteten durchweg negativ, wobei sie ständig antiautoritär mit laissez faire verwechselten, beziehungsweise in einen Topf warfen. Es wurde unterstellt, die Kinder würden sich selbst überlassen und dürften machen, was sie wollten. In Wahrheit aber waren feste Regeln und gültige Absprachen selbstverständlich: Respekt statt Gehorsam, Vertrauen statt Angst, Einsicht in soziale Notwendigkeiten statt Zwang, Erklärung statt Strafandrohung.

Das konnte und das wollte die Mehrheit der konservativen Bürger alles nicht verstehen. Vor allem die unzulässige Veränderung der Rolle der Mütter, denen noch immer die erzieherische Verantwortung maßgeblich zugeschanzt wurde, wertete man als Angriff auf die festgefügten Grundsätze.

Bella ließ das kalt

Kompromisslos wie sie nun einmal war, verließ sie drei Jahre später, als Max in die Schule kam, ihren reichen Gatten, um mit ihrer großen Liebe, einem mittellosen Musiker, nach Amerika zu gehen.

Ihr Ehemann reichte die Scheidung ein und bekam, wegen des damals noch herrschenden Verschuldungsprinzips, das Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht für den gemeinsamen Sohn Max.

Er schickte ihn in dasselbe Elite-Internat, das auch er als Schüler besucht hatte.

Bellas plötzliches Weggehen erregte natürlich ärgerliche Aufmerksamkeit. Ein mittelloser, langhaariger Künstler schien ein schlechter Tausch gegenüber einem gesellschaftlich angesehenen, wohlhabenden Ehemann zu sein. Doch die Hoffnung, dass sie nach kurzer Zeit zur Besinnung und zu ihrem Mann zurückkommen würde, erfüllte sich nicht. Sie blieb in den USA und bei ihrem Musiker, verdiente in unterschiedlichen Jobs den Lebensunterhalt für beide und wartete auf den musikalischen Durchbruch ihres Geliebten. Der blieb zwar aus, doch dafür kam ein neuer Mann in ihr Leben, ein Sänger und Schauspieler, in den sie sich nun neuerlich unsterblich verliebte. Als sie von ihm schwanger wurde, zog sie mit ihm und dem Baby nach Kalifornien. Sie lebte in einem bunt angemalten Bus, trug Blumen im Haar und blieb, wo es ihr gefiel. Dabei traf sie Gleichgesinnte, mit denen sie eine Hippie-Kommune gründete. Sie verkauften selbstgemachten Schmuck aus Perlen und Silberdraht, tauschten bunt gebatikte Tücher oder lange Muschelketten gegen Brot und Gemüse. Abends machten sie am Strand Musik für die Touristen.

Nach zwei Jahrzehnten als Blumenkind hat Bella aber die Nase voll vom Aussteiger-Dasein und genug vom „Hand-in-den-Mund-Leben“. Auch von ihrem amerikanischen Freund hat sie genug. Nun sehnt sie sich plötzlich nach einem bürgerlichen Leben und nach einer beruflich gesicherten Existenz.

Über einen Bekannten ihrer Eltern bekommt sie eine Stelle an einer Privatschule in Berlin. In den nächsten zehn Jahren pendelt sie zwischen Berlin und Kalifornien, wo ihr Sohn David lebt. Doch sie nimmt auch Kontakt zu Max, ihrem Sohn aus erster Ehe, auf. Max wohnt in München. Er ist Chefarzt an einem Krankenhaus, und seine Frau Karla ist dort auch als Ärztin beschäftigt. Sie haben drei Jungs, zwölf, neun und sieben Jahre alt.

Und um die kümmert sich jetzt Bella, denn vor Kurzem ist sie in die Souterrain-Wohnung im Haus ihres Sohnes eingezogen – weil ihre Schwiegertochter mit Haushalt und Beruf das irgendwie nicht auf die Reihe kriege, so erklärt sie mir. Karla sei nicht so ganz ihr Fall, surfe voll auf der „Weibchenschiene“, sei gesundheitsfanatisch, essgestört, und irgendwie dauerbeleidigt, bei jeder Gelegenheit hysterisch und sowieso grundsätzlich mit allem überfordert. Lachend ignoriert Bella Karlas Protest, der die Dauerpräsenz ihrer Schwiegermutter nicht recht ist, und die sich deshalb häufig bei ihrem Mann beschwert.

Doch der ist ohnehin kaum zu Hause. Ihn interessiert in erster Linie sein Beruf. Ständig ist er unterwegs, fährt zu Fortbildungen und Kongressen, hält Vorträge, leitet Kurse. In seiner knappen Freizeit spielt er regelmäßig Golf und Tennis oder radelt mit Freunden durch die Berge. Er sagt, das brauche er zum Ausgleich, um im Job fit zu sein. Seine Frau ist Mitglied im selben Golf- und Tennisclub, geht regelmäßig ins Fitness-Studio und entspannt sich an Wochenenden gern auf einer Wellness-Farm. Bella vermutet deshalb, Karla sei ihre Anwesenheit in Wahrheit ganz recht, auch wenn sie das nicht zugeben wolle.

Früher pflegte Bella zu sagen: „Frauen sollten sich niemals zu Dienstleistern ihrer Familien machen lassen, sonst blühen die Neurosen.“ Mag sein, dass dies ein wenig übertrieben formuliert war, aber genau für solche Sätze liebte ich sie.

Doch bevor ich sie lachend daran erinnern kann, hat sie es plötzlich ziemlich eilig, denn sie muss zum Frisör.

Unsere Verabschiedung fällt herzlich aus. Wir behaupten beide, dass wir uns schnellstmöglich wiedersehen sollten, und schränken es gleichzeitig mit Hinweis auf unsere engen Zeitfenster wieder ein.

Bella kramt in ihrer Handtasche und gibt mir ihre Visitenkarte. Dabei entdeckt sie auch einen Zettel, auf dem die Nummer unserer alten Freundin Martha steht. Sie drückt mir auch den in die Hand und stürmt davon.

Doch dann, schon fast hinter den Marktlauben verschwunden, dreht sie sich noch einmal um, winkt und ruft mir etwas zu, das ich nicht verstehen kann. Sie wiederholt es einige Male und formt schließlich, als sie meine hochgezogenen Schultern als Zeichen des Nicht-Verstehens deutet, die Hände wie einen Trichter vor den Mund, damit ich sie hören kann. „Pizza in Nizza?“, ruft sie, lacht, winkt und verschwindet endgültig um die nächste Häuserecke.

Bella hat es nicht vergessen.

Unser unerwartetes Wiedersehen löst in den nächsten Tagen und Wochen eine gewaltige Flut von Erinnerungen bei mir aus. Ständig wandern meine Gedanken zurück zu der Zeit, als ich im Wintersemester 67/68 mein Studium begann und Bella zum ersten Mal traf.

Ich war neu in der Stadt, wohnte das erste Mal außerhalb meines Elternhauses, war unglücklich und überfordert. Schon allein die weitverstreuten Gebäude der Universität und die Wege dorthin nahmen mir jede Orientierung. Auch war mir völlig unklar, was mich im Studium erwarteten würde – und wie ich das alles bewältigen sollte.

Am ersten Vorlesungstag betrat ich aufgeregt das mir unbekannte Universitätsgelände und suchte herzklopfend den angegebenen Seminarraum am Institut für Kunstpädagogik. Doch zu meiner großen Erleichterung begrüßte mich dort eine strahlende, deutlich schwangere junge Frau, die sich mir als Bella vorstellte.

Im Raum waren noch sieben weitere, stark verunsichert wirkende Studienanfängerinnen, die ich nun als Martha, Karen, Anja, Sina, Meggi, Cora und Rosi kennenlernte.

Wir waren wirklich eine ziemlich aufgeregte Chaoten-Gruppe und übertrumpften uns gegenseitig an Ahnungslosigkeit, doch Bella war hilfreich und geduldig mit uns. Sie konnte allerdings nicht immer begreifen, warum wir uns mit Vielem so schwer taten, denn sie kam aus einer völlig anderen Lebenswirklichkeit. Sie war reich, verwöhnt, schön, selbstbewusst, privilegiert, unerschrocken und außerdem verheiratet.

Unser Alltag sah anders aus.

Bis eben hatten wir behütet und bewacht bei unseren Eltern gelebt.

Entsprechend den Moralvorstellungen der 50er Jahre ging es um Sittsamkeit und Gehorsam. Unser Leben war streng geregelt und fremdbestimmt. Wir hatten gelernt, den Anweisungen der Erwachsenen zu folgen, sie zu respektieren und uns anzupassen.

Vor allem den Mädchen war es nicht gestattet, zu widersprechen. Sie sollten keine eigenen Entscheidungen treffen, sondern brav, leise und zurückhaltend sein – und vor allem keusch.

So waren wir nach dem Abitur noch völlig unselbständig und weder gewohnt noch in der Lage, allein und eigenverantwortlich zu agieren. Das konnten wir auch deshalb nicht, da wir auch noch als Studentinnen vor dem Gesetz als minderjährig galten. Bis zu unserem einundzwanzigsten Geburtstag, also für die nächsten zwei, drei Jahre, brauchten wir für alles – für wirklich alles – die Unterschrift und Einverständniserklärung unserer Eltern.

Weil wir darüber hinaus auch noch finanziell von ihnen abhängig waren, musste notgedrungen auch weiterhin jede Kleinigkeit mit ihnen abgesprochen und bei jeder banalen Angelegenheit vorher um Erlaubnis gefragt werden.

Solange also niemand von uns wirklich frei entscheiden konnte, begrenzte diese Abhängigkeit an allen Ecken den eigenen Spielraum und machte es schwierig, sich in dem ungewohnten Studentenleben zurechtzufinden.

Nun forderte Bella uns plötzlich dazu auf, unseren Studienalltag selbst in die Hand nehmen, zu entscheiden, welche Kurse oder Seminare wir belegen sollten, welche „Scheine“ wir in welchem Semester machen, in welche Richtung unser Schwerpunkt gehen sollte, und wie wir das alles in unserem Stundenplan unterbringen könnten. Wir waren völlig verzweifelt.

Doch mit Bellas Hilfe lernten wir schnell dazu. Sie führte uns durch die ersten verwirrenden sechs Wochen unseres Studiums. Dann entließ sie uns in die Unabhängigkeit

Jetzt zeigte sich, dass sich schon einiges verändert hatte.

Zwar fühlte sich jede von uns nach wie vor verloren in der noch immer fremden Stadt, doch in der Gruppe wirkte sie viel weniger angsteinflößend. Zusammen entdeckten wir neu gewonnene Freiräume, füllten sie aus und merkten, dass sich nun unsere Gemeinschaft als stabile, schützende Hülle erwies. Und wir stellten fest, wie optimal wir uns ergänzten. Trotz aller Unterschiedlichkeit konnten wir ganz wunderbar zusammenarbeiten. Jede setzte ihren eigenen Akzent.

Die zielstrebige Rosi, die für rasches Vorankommen sorgte, die misstrauische Anja, die alles mehrfach überprüfte, die ernste Meggi, die hartnäckig das Ziel im Auge behielt, die humorvolle Sina, die für alles einen Ausweg fand, die kindliche Karen, die alles ordentlich notiert immer dabei hatte, die kluge Cora, die auf sachliche Richtigkeit achtete, die empathische Martha, die den Dingen nachspürte, und schließlich ich, die Mitläuferin, die fremde Ideen aufsaugen und werbewirksam verpacken konnte.

Wir brauchten uns und rückten deshalb immer näher zusammen. Nur gemeinsam waren wir stark. Bella konnte stolz auf sich und uns sein.

Sie lud uns zu einem Fest bei ihren Freundinnen Judith und Vera ein.

Wir fühlten uns geehrt und waren aufgeregt. Besonders ich war enorm beeindruckt von diesen drei starken Frauen. Sie waren unerschrocken und großartig. So wollte ich werden – oder zumindest von anderen wahrgenommen werden.

Wir saßen auf dem Fußboden, rauchten Selbstgedrehte, tranken klebrigen Lambrusco und redeten und redeten. Bella, Vera und Judith diskutierten über die Vereinbarkeit von Kindern, Küche und Karriere. Sie überlegten dabei, ob und wie die Schwierigkeiten des Miteinanders durch eine veränderte Form der Rollenaufteilung gelöst werden könnten. Auch uns Neulinge forderten sie auf, sich über die bürgerlichen Vorstellungen unserer Eltern hinwegzusetzen, um frei von männlicher Dominanz unabhängig und selbstbewusst zu sein.

Unser zukünftiges Leben dürfe sich nicht mehr auf Dienstleistungen für die Familie beschränken. Wir sollten über unser Leben selbst bestimmen, denn anders als unsere Mütter durften wir nun ein eigenes Konto führen und brauchten nicht mehr das schriftliche Einverständnis unserer Ehegatten, wenn wir berufstätig sein wollten.

Auch sollten wir uns im Berufsleben verwirklichen und uns nicht länger als dazuverdienende Anhängsel unserer Ehemänner begreifen.

Solche Forderungen hatte ich noch nie gehört.

„Frauen gehören nicht in die Küche, sondern auf die Karriereleiter“, lautete der Satz, den ich mir merkte und von diesem Abend an in mein Repertoire aufnahm. Ich zitierte ihn oft in den nächsten Jahren.

Bella, Vera und auch Judith beklagten das öffentliche Betreuungssystem, das sie maßgeblich für das Scheitern weiblicher Karrieren verantwortlich machten. Sie meinten, die Öffnungszeiten der Kindergärten seien mit den Arbeitsbedingungen berufstätiger Mütter nicht kompatibel, weil die Kinder grundsätzlich morgens um Punkt acht Uhr gebracht und mittags um zwölf Uhr wieder abgeholt werden müssten. Dies bedeute für eine in Vollzeit beschäftigte Mutter, dass sie für das Hinbringen und Abholen ihres Kindes zusätzlich eine Oma, eine gute Freundin, eine nette Nachbarin oder eine bezahlte Hilfskraft brauche. Bella, Judith und Vera forderten deshalb eine flexible Alternative mit veränderten Erziehungskonzepten.

Unsere kleine Anfängerinnengruppe war schwer beeindruckt. Keine von uns hatte bislang über solche Themen nachgedacht. Seit gerade einmal zwei Monaten kämpften wir uns mit knappen Mitteln durch den verwirrenden Studentenalltag und es gab andere Dinge, die uns viel mehr beschäftigten. Natürlich wollten wir alle später irgendwann Kinder haben, doch wir gingen davon aus, dass wir dann – den gesellschaftlichen Gepflogenheiten entsprechend – unseren Beruf aufgeben oder unterbrechen würden. Nun eröffneten sich uns völlig neue Gedankengänge und Perspektiven. Sie waren zwar logisch, gleichzeitig aber überaus beängstigend. Auch das kämpferische Auftreten der drei Freundinnen war ebenso beeindruckend wie furchteinflößend.

Dennoch versicherten wir am Ende des Abends, wir würden irgendwie den Spagat zwischen Küche, Kindern und Karriere schaffen – bestenfalls auch ohne Männer.

Mit dem Fortlauf des Semesters wurde unsere kleine Gruppe zu einer effektiven Arbeitsgemeinschaft und wir Frauen zu richtigen Freundinnen. Wir trafen uns oft privat, denn an der Uni wurden ständig die Vorlesungen bestreikt.

Sechs Monate zuvor, als wir Studienanfängerinnen noch mitten im Abitur steckten, war es in Berlin zu blutigen Auseinandersetzungen wegen des Schah-Besuchs zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Diese Ausschreitungen mit vielen Verletzten und der Tod von Benno Ohnesorg waren der Auslöser für studentische Proteste und Streiks an den Universitäten. Außerdem wurde zu Anti-Vietnam-Kundgebungen aufgerufen und wegen der Erschießung Che Guevaras zu Solidaritätsveranstaltungen.

Das war für uns wirklich ein dynamischer Uni-Beginn, und Bella musste auch hierzu hundert Fragen beantworten und Hintergründe erklären. Aber noch weigerten wir uns, die politischen Ereignisse in unseren Alltag einzubeziehen, blendeten sie aus und gaben uns albern und unbeschwert. Sina allerdings entwickelte relativ rasch ein politisches Bewusstsein, und auch bei Rosi und Anja begann ein Umdenken, als ein halbes Jahr später im April 68 Rudi Dutschke angeschossen wurde. Spätestens die Kanzlerohrfeige der Beate Klarsfeld im November des gleichen Jahres holte dann auch uns anderen aus ihrem Dornröschenschlaf.

In den ersten Wochen aber wollten wir eher Spaß haben, wenn wir uns trafen, und nicht wie Bella, Judith und Vera zermürbende Diskussionen führen. Doch sogar diese Drei ließen sich ab und zu gerne auf unsere belanglosen Zusammenkünfte ein, denn obwohl sie sich meistens sehr vernünftig gaben, fanden sie es durchaus entspannend, mit uns herumzualbern.

Bei einem solchen Treffen erzählte Anja von einem Hitchcock-Film, den sie gesehen hatte. Es war der Lieblingsfilm ihrer Mutter, und er hieß „Über den Dächern von Nizza“. Sie beschrieb uns, wie Grace Kelly und Cary Grant von einer Hotelterrasse aus ein Feuerwerk über dem Meer bewunderten. Sie tranken dabei Champagner und waren ungeheuer elegant gekleidet.

Keine von uns war bis dahin je in Nizza gewesen, weshalb wir uns sofort sehnsüchtig dorthin wünschten. Wir schwärmten und begeisterten uns für diesen Ort. Dann schlug Anja plötzlich vor, wir sollten irgendwann einmal alle gemeinsam nach Nizza fahren.

Alle waren sofort Feuer und Flamme, malten sich lachend die Reise aus, übertrumpften sich mit verrückten Einfällen und witzigen Details.

Wir wollten in einer Luxuslimousine sitzen, totschick aufgebrezelt mit großen Hüten, Handschuhen, Chiffonkleidern und Schuhen mit hohen Absätzen. Bella ergänzte dieses Bild mit Zigarettenspitze und Sonnenbrille, Armbändern, Ringen und langen Ketten. Dieses Outfit entsprach zwar nicht der von Anja beschriebenen Szene, sondern stammte eher aus dem Film „Frühstück bei Tiffany“, doch das störte uns nicht. Wir sahen uns in der Rolle verwöhnter Millionärsgattinnen und beschrieben, wie wir an der Strandpromenade in einem noblen Restaurant Platz nehmen und herablassend nach der weiß gekleideten Bedienung winken würden, um dann – unsere Weltläufigkeit beweisend – bei dem aufs Äußerste erstaunten Kellner Champagner und dazu eine Pizza Margherita zu bestellen, ein für uns damals höchst ungewöhnliches und exotisches Gericht.

Von nun an sprachen wir oft über unsere Verabredung in die Zukunft.

Wir versicherten uns, auch wenn es Jahrzehnte dauern würde, wären wir niemals zu alt, um unter südlicher Sonne eine Show zu reißen. Eines Tages würden wir zum Pizzaessen nach Nizza fahren.

Leider konnte unsere Gruppe nicht bis zum Studienende vollständig zusammen bleiben. Nur Cora, Anja, Karen und ich meldeten sich gemeinsam zum Examen. Sina ließ sich zwischendurch für zwei Semester beurlauben, Rosi brach das Studium ab und begann eine sozialpädagogische Ausbildung. Meggi wechselte zu Ökotrophologie.

2. MARTHA

Martha bekam nach dem zweiten Semester über eine Uni-Städte-Partnerschaft die Möglichkeit, für ein halbes Jahr nach Frankreich zu gehen.

So lernte sie Land und Leute und vor allen Dingen Roberto kennen.

Sie zeigte ihn uns auf unzähligen Fotos, von denen er uns braungebrannt entgegenlächelte.

Obwohl es sich, weil sie damals deutlich preiswerter waren, durchwegs um Schwarzweiß-Aufnahmen handelte, waren alle Betrachter wohl irgendwie in der Lage, die fehlende Farbe durch Phantasie zu ergänzen.

Roberto kam aus Andorra und war das, was man ein paar Jahre später als einen „Aussteiger“ bezeichnen sollte. Er schmiss sein Studium und kaufte mit zwei weiteren Studienabbrechern für wenig Geld ein großes Wiesengelände hoch in den Pyrenäen. Zu dritt bauten sie dort schweißtreibend zwei ehemalige Ziegenställe zu einer bescheidenen Behausung aus, in der man auf Strohmatten übernachten konnte, wenn man keine großen Ansprüche stellte und den strengen Geruch der Ziegen nicht weiter störend fand.

Mit einer Überdachung, die als Verbindung zwischen die beiden Hütten gezimmert wurde, entstand zusätzlich ein Wohnzimmer im Freien, das Schutz vor Sonne und Regen und am Abend Platz für die Mahlzeiten bot.

Zunächst machte das gemeinsame Bauen viel Spaß, doch dann begann es in der kleinen Gruppe zu kriseln. Das Zusammenleben auf engstem Raum fernab jeglicher Zivilisation erwies sich auf längere Sicht als schwierig. Hatte die gemeinsame Arbeit den Sommer über den Tagesablauf geregelt, so bestimmten nun, nachdem das Gröbste geschafft war, Langeweile, reichlich Alkohol und das eine oder andere Rauschkraut den Alltag. Kleinigkeiten führten zu ständigen Auseinandersetzungen zwischen den drei Freunden. Schließlich erklärte erst der eine, dann auch der zweite, dass er Roberto und die Berge verlassen und im Frühling nicht mehr wiederkommen würde. So stiegen zwei Aussteiger also gewissermaßen aus dem Aussteigerleben wieder aus und kehrten in die bürgerliche Welt zurück.

Auch Roberto verließ für die Wintermonate die Pyrenäen, um in einem Café der nahen Universitätsstadt Geld für den nächsten Sommer zu verdienen. Hier lernte Martha ihn kennen. Sie verliebte sich Hals über Kopf in ihn.

Roberto erzählte ihr von den Hütten in den Bergen und dem freien Leben in freier Natur. Und er enthüllte ihr seine alternative Geschäftsidee. Er bräuchte, so erläuterte er der staunenden Martha, lediglich ein kleines Startkapital, gerade so viel, um etwa ein Dutzend Schafe kaufen zu können. Mit ihnen würde er in den Bergen eine Zucht beginnen und dann würde alles wie von selbst laufen. Die Schafe bekämen nämlich so oft es ging Nachwuchs. Sobald aber ein Schaf trächtig wäre, müsste man für das noch nicht geborene Lamm einen Käufer suchen. Bei sofortiger Bezahlung gehöre dieses Tier, nachdem es auf die Welt gekommen war, dann dem, der es vor seiner Geburt gekauft habe. Allerdings nur virtuell. Denn natürlich könne das Lamm seinem Besitzer nicht tatsächlich ausgehändigt werden, sondern müsse beim Mutterschaf verbleiben. Und was sollte auch ein Schaf in einer Großstadtwohnung? Nein, das vorgeburtlich bezahlte Tier bliebe selbstverständlich bei der Herde, wodurch seine – auch von ihm später zu erwarteten Lämmer – ebenfalls pränatal verscherbelt werden könnten.

Von diesem ebenso simplen wie genialen Geschäftsmodell ließ sich die liebeskranke Martha ohne Weiteres überzeugen. Sie blieb zwar an der Uni eingeschrieben, erschien aber im Sommersemester nicht zu den Vorlesungen. Sie löste ihr Sparbuch auf, nahm alles Geld, das sie auftreiben konnte, gab es ihrem neuen Freund und wanderte mit ihm in die Wildnis.

Sie zogen in die größere der beiden Hütten ein. Martha dekorierte sie mit Decken, Kissen und schmalen Häkelgardinen. Sie jätete Unkraut, pflanzte Kräuter und Gemüse.

Roberto pflasterte den Hof mit Feldsteinen und baute Zäune für die Schafherde.

Vom Frühsommer bis zum Herbst lebten sie einsam in ihrer Hütte ohne Heizung, ohne Strom, ohne Wasserleitung. Sie gingen bei Dunkelheit schlafen und standen mit dem Hellwerden auf. Das Wasser holten sie aus einer Quelle, gekocht wurde über offenem Feuer. Alles, was sie brauchten, trugen sie auf dem Rücken vom Tal herauf, denn man erreichte das Gelände nur über einen knapp drei Stunden dauernden, schmalen Fußpfad, der teilweise so steil war, dass nicht einmal ein Esel ihn hätte laufen können.

Im Winter war der Weg gesperrt, denn der Schnee lag schon vor Weihnachten mehrere Meter hoch. Dann arbeitete Roberto im Tal in seinem Café und Martha kümmerte sich in Deutschland um ihr Studium. Frühling, Herbst und Sommer aber und auch sonst jede freie Minute verbrachten sie in den südfranzösischen Bergen.

Noch hatten sie keine Tiere und auch wenig Ahnung von Tierpflege oder Viehzucht. Eher zufällig trafen sie irgendwann auf einen alten, arbeitslosen Schäfer, den sie überreden konnten, mit ihnen in der Einsamkeit zu leben, um ihnen mit den Tieren zu helfen. Es war ein wortkarger und verschlossener Mann, der nur spärlich seine Gedanken preisgab. Er kam zu ihnen auf den Berg und bewohnte von nun an die kleinere der beiden Hütten.

Martha hatte immer ein wenig Angst vor ihm, aber von Schafen verstand er wirklich eine Menge.

Von Marthas Geld und unter der Anleitung des alten Schäfers kaufte Roberto einige Schafe, und nun begannen sie zu dritt in den kargen Bergen mit der Tierzucht.

Roberto übernahm den kaufmännischen Teil des Unternehmens, das heißt, er verwaltete das Geld. Außerdem legte er Wege an und errichtete Zäune. Der alte Schäfer betreute die Tiere und Martha kümmerte sich um Haus und Garten.

Als es Herbst wurde, mussten alle die Berge verlassen.

Sie trieben die Tiere ins Tal und stellten die überschaubare Herde bei einem Bauern im Dorf ins Winterquartier. Dann fuhr jeder bis zum nächsten Frühling zurück in die Zivilisation.

Martha kam Mitte Oktober zurück nach Deutschland, um mit uns das Wintersemester an der Uni zu verbringen. Während dieser Zeit organisierte sie aber auch den Fortbestand der kleinen Firma durch den Verkauf von Lämmern, die noch gar nicht geboren waren. Sie suchte dafür begeisterungsfähige Menschen, die bereit waren, Anteilseigner an erst zukünftig zu erwartenden Lämmern zu werden.

Mit Handzetteln und Aushängen an unterschiedlichen Fachbereichen lud sie Interessierte zu privaten Lichtbildervorträgen ein.

Es waren sogenannte „Bottlepartys“, bei denen jeder sein Essen und Trinken selbst mitbrachte.

Alle saßen im Halbkreis auf dem Fußboden, stellten Teller und Gläser in die Mitte der Runde und blickten erwartungsfroh zu der aufgebauten Leinwand.