7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: edition fischer

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

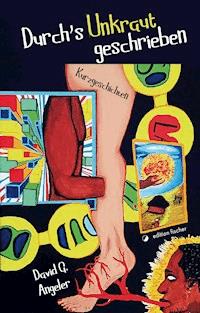

Durch's Unkraut geschrieben ist eine Sammlung von konstruktiv-kritischen Kurzgeschichten, die Elemente der Satire, Ironie und erhellenden Boshaftigkeit verschmelzen, ohne einseitig destruktiv zu sein. Die Geschichten beleuchten verschiedene Gesellschaftsaspekte wie Religion, Rassismus, Terrorismus und Kapitalismus. Sie setzen sich auch mit dem gegenwärtigen wissenschaftlichen Forschungs- und Universitätswesen auseinander, um dem Leser und der Leserin Einsicht in eine weniger bekannte, doch wichtige Facette der heutigen Gesellschaft zu gewähren. Elemente des Widerspruchs sind oft absichtlich eingebaut, um Absurdität und Zwiespalt hervorzuheben. »Durch's Unkraut geschrieben« verkörpert schlechthin eine unorthodoxe Weise des vorsichtigen Übens von Kritik, die sich von der konventionelleren Redewendung »durch die Blume gesagt« ableitet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 80

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

David G. Angeler

Durch’s Unkrautgeschrieben

Kurzgeschichten

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2017 by edition fischer GmbH

Orber Str. 30, D-60386 Frankfurt/Main

Alle Rechte vorbehalten

Schriftart: Bergamo

Herstellung: ef/bf/2A

ISBN 978-3-86455-112-3 EPUB

Für María José, Michael und Carmen,die Stützen meiner Exsitenz

Inhalt

Der Gott der Widersprüche

Ein Solidaritätsspiel

Ein aufrechtgehendes Wunderwesen

Der rote Nacken

Im Dienste des Königreiches

Die Masseuse

Die Aktionäre

Die Schlacht der Sommernacht

Der Trümmerchrist

Ein Hundeleben

Antlitz zu Antlitz

Ein oxymoronischer Tag

Die Tänze der Wänste

Herrn Erwins Katze

Die Zahnfee

Dizius

Spontan

Sein Kreuzweg – Schlussgeschichte

Der Gott der Widersprüche

Das tote Leben fließt durch seinen starren, eingegrabenen Körper, es verleiht ihm rigide Geschmeidigkeit und raue Sanftheit. Plötzlich beginnt sein Herz zu denken, sein Hirn zu pumpen, seine Ohren zu sehen, seine Augen zu riechen, seine Haare zu atmen. Er steigt nieder vom roten Himmel, der ihn geschluckt hat.

Er vernimmt die blauen Wiesen mit den schwarzen Blumen, während er die Sonne in der Hand hält. Die kalte Hitze gewährt seiner Potenz Schutz in einer Strohhütte. Der vertriebene Bauer, der seinem grünen Schaf zu Fuße liegt, beneidet den Herabgestiegenen um seine Potenz.

Der Omnipotente, der milchtrinkend schwarz geworden ist, vernimmt aus der himmlischen Hölle einen duftenden Gestank. Die Herkunft der wohltuenden Pestilenz stammt von einem Fuß, dem einer teuflischen, weißhäutigen Muse, die Tage lang in der betörenden Hitze in Holzschuhen Walzer getanzt hat.

Das berauschende Aroma zieht den Omnipotenten in wacher Hypnose an die gütige Demiurgin. Sie erlaubt der schwarzen Omnipotenz seine als Aderwerk gestaltete Zunge aus dem Mund kommen zu lassen. Das samenleitende Venennetz umgreift in weilender Hast und in kalter Erregung die Ursache der parfümierten Luftverunreinigung. Das abrinnende Elixier verbreitet sich in seinem eckigen Kreislauf, um ihm die gewünschte weiße Farbe zu verleihen. Der lange Genuss ist aber nur von kurzer Ewigkeit.

Der vollendete Saft des Fußes nimmt ihm die raue Sanftheit und rigide Geschmeidigkeit aus seinem toten Leben. Sein Herz hört auf zu denken, sein Hirn zu pumpen, seine Augen zu hören, seine Ohren zu sehen, seine Haare zu atmen. Er lässt sich wieder vom roten Himmel schlucken, um dort die Tantalusqualen seiner Abstinenz zu begraben.

Ein Solidaritätsspiel

Das Wochenende ist gekommen, eine Arbeitswoche vorbei! Endlich kann sich ein voller Zyklus der Schwankung zwischen Polen vollenden. Nach der lähmenden, unendlich wirkenden Depression am Arbeitsplatz stehen nun Tage der Euphorie in den eigenen vier Wänden bevor. In einer solidarischen Welt teilt man natürlich das Schöne. Gleichgesinnte und Ungleichgesinnte werden auf der Straße zum Teilen der Hochstimmung eingeladen. Ein Fest steht bevor!

Eifrig strömen die Massen in eine Zweizimmerwohnung. Es passt nur noch ein Kübel hinein, nicht einmal Suchtmittel. Die braucht man auch nicht! Der Rausch der Euphorie ist unübertrefflich. In einer solidarischen Welt wird auch natürlich gerne der pensionierte Nachbar eingeladen. Gerne opfert man den Platz des Kübels. Der Rentner ist aber schon lange von der bipolaren Krankheit erlöst. Seine Stimmung kann auf einem Monitor einfach abgelesen werden. Das Elektroenzephalogramm zeigt eine monotone Linie.

In einer solidarischen Welt ist man solidarisch. Man teilt gerne seine eigene Befriedigung. Man befriedigt sich nicht nur selbst, sondern auch andere. Auch der Greis ist großzügig. Er teilt gerne seine flache Linie mit der berauschten Gesellschaft, natürlich auch mit dem Eimer. Alle nehmen das Geschenk dankend an, sie müssen es unbedingt haben. Auch der Kübel! Erlässt sich in voller Dankbarkeit mit den tagelangen, depressionsdurchtränkten Socken der Extatiker füllen. In voller Verblendung des Rauschzustandes wird ein Strumpf aus der Lotterie gezogen und dem Nebenstehenden ins Maul gestopft. Der letzte Schalldämpfer, der zur Erhaltung der monotonen Linie dient, ist für den Greis. Er hat die Lotterie gewonnen. Der pilzdurchwachsene, besonders schmackhafte Seidenstrumpfgehört einer bombastischen Blondine. In einer solidarischen Welt ist man auch unsolidarisch. Nur einer bekommt keinen Strumpf. Der Kübel schreit laut: Diskriminierung!!!

Plötzlich ist es still. Die Gesellschaft schweigt! Der Alte schweigt! Der Kübel schweigt auch! Es lebe hoch die Euphorie! Das Ziel ist erreicht! Das Fest manifestiert sich in einer flachen Linie! Dennoch ist es nicht zu spät. Im spannungsgefüllten, stillen Blutrausch wird die Abweichung von der Linearität erwartet. Geknebelt und voller Angst sieht man dem bevorstehenden Schwanken der Linie entgegen. Für den kurzweiligen Rauschzustand bezahlt man unweigerlich mit einer längeren Depressionsperiode. Die Bipolarität dieser Existenz wird bald wieder in vollen Zügen ausgelebt.

Ein aufrechtgehendes Wunderwesen

Die Welt ist fantastisch. Ein neues Lebewesen ist geboren. Die Gunst der Evolution beschert uns einen Australopithecus. Allgütiger! Er ist ein Wunderwesen. Er hat aufrecht gehen gelernt! Das mit einem kleinen Hirn! Er ist stolz! Sein Hirn! So hoch oben! Er schaut hochmütig auf die Vierbeiner hinunter! So hoch oben! Der Sauerstoff wird dünn. Das macht ihm nichts. Das Hirn ist ja klein, es braucht nicht viel.

Hirn groß oder klein spielt keine Rolle. Er kann tun und lassen, was er will. Er ist ja das neue Wunderwesen. Er beschließt, der geistigen Elite aller Homininen beizutreten. Er wird Forscher. Mit seinem kleinen Hirn weiß er nicht, dass das Hirn seiner Vorgesetzten noch kleiner ist. Und das der Politiker, der Vorgesetzte der Vorgesetzten, noch mehr. Die fraktale Struktur von Hirngrößen begreift er nicht. Sein Hirn ist zu klein. Er versteht nicht, wie so viele kleine und noch kleinere Hirne enorm viel Sauerstoff verbrauchen können. Es herrscht Kohlendioxidüberschuss.

Diminuierte Hirne und deren reduzierte Versionen sind so klein, dass sie die Welt nicht verstehen. Nicht einmal den Kohlendioxidüberschuss. Diese wunderbare Welt! Der Australopithecus muss sie mit allen Mitteln erhalten. Er muss wissen, wie das geht. Er ist ja Forscher. Diese wunderbare Welt! Mit winzigen und noch winzigeren Hirnen. Mit seinem kleinen Hirn rückt er aus, um den Sauerstoffmangel mit Früchten zu bekämpfen. Er findet fünf. Stolz zeigt er seinen Fund den Vorgesetzten und deren Vorgesetzten. Der Kohlendioxidüberschuss kann jetzt bekämpft werden. Denkt er. Die Ranghöheren sind unzufrieden. Fünf Früchte sind zu wenig. Es müssen mindestens 100 sein! Schwitzend begibt sich der Australopithecus wieder auf die Suche. Er isst nicht, er schläft nicht, er denkt nicht. Nicht einmal eine Familie will er haben. Sein kleines Hirn versteht, dass er zur Paarung ein Weib braucht. Er kann aber keines finden. Er muss ja etwas anderes suchen. Eine Familie? Wozu auch? Damit noch mehr Kleinhirne auf dieser Welt herumlaufen? Er keucht und seufzt! Letztendlich schafft er das vorgegebene Ziel. 100 Früchte! Er kommt zurück, vierbeinig statt zweibeinig, um seine Ernte vorzulegen. Er ist erschöpft! Doch die Kleinhirne sind noch unzufriedener als zuvor. »Deine Früchte sind nicht gut genug, sie taugen nichts!«, protestieren sie unisono. Sie haben keine Stängel und zu viele Kerne. Das Produkt der Quantität fällt durch den Qualitätstest durch. Es müssen Elitefrüchte herbeigetragen werden, um diese wunderbare Welt zu schützen! Mangelhafte Früchte sind inakzeptabel! Ein Skandal! Der Australopithecus ist verzagt. Sein Hirn ist zu klein, um sich Elitefrüchte vorstellen zu können. Er weiß nicht, was er sammeln soll. Nicht einmal die Kleinhirne seiner Vorgesetzten und deren Vorgesetzten wissen das. Ist auch selbstverständlich, die Kapazität ihrer Neuronen ist noch viel mehr beschränkt.

Der Australopithecus tanzt um einen Stein. Den Stein der Weisen (der hat überhaupt kein Hirn). Er bittet und bettelt um Antidepressiva und Aufputschmittel. Seine Stimmung muss gehoben werden. Seine Leistungsfähigkeit auch. Der Stein ist taub und neidisch! Er ignoriert ihn und gibt ihm nichts! Nicht einmal den Rest der 100 Früchte, die in der Zwischenzeit verfault sind.

Mit letzter Kraft versucht er es noch einmal. Er begibt sich auf die Suche. Mit einem unmenschlichen, oder besser gesagt, unaustralopithecusischen Aufwand, schafft er es. Der Wald wird seiner besten, meist glänzenden und größten Früchte mit den wenigsten Kernen und längsten Stängeln beraubt. Der Australophitecus kommt zurück, von allen seinen Kräften verlassen. Er bewegt sich nicht einmal mehr vierbeinig weiter. Er schleift sich am Zahnfleisch zum Rat der Richter. Er legt seine Beute vor. Doch der Protest der Kleinhirne nimmt zu. Früchte sind nicht länger genug! Es müssen auch tierische Proteine herangeschaffen werden. Der Kohlendioxidüberschuss wird immer unerträglicher! Der Australopithecus darf nur Forscher sein, wenn er die ganze Welt mit Sauerstoff versorgt, den Bedarf aller Wesen stillen kann, inklusive dem der Kleinhirne, sogar dem seines eigenen Lohnes, dem der Putzfrau, und dem des Toilettenpapiers der Forschungshochburg, die ihn anstellt.

Der Autralophitecus geht zugrunde. Er hält den Leistungsdruck nicht mehr aus. Er äußert einen letzten Wunsch: in meinem nächsten Leben wäre ich gerne ein Wasserkopf! Der Autralophitecus stirbt! In den Tod gehetzt! Er stirbt aus! Mit ihm alle Aufrechtgehenden, die noch kleinere Hirne haben. Ihr Dasein kann nur mehr durch Knochenreste bezeugt werden. Die Elitefrüchte und die von Depression zerstörten Kleinhirne sind lang verdorben, verschwunden aus den fossilen Überresten. Die Evolution radiert alle Spuren des Versagens aus. Dennoch zeigt sie Mitleid mit dem Australopithecus und gewährt ihm seinen Wunsch. Eine neue Art wird geboren: Homo sapiens, der Mensch, mit einem großen Schädel.

Der rote Nacken

Amerika! Mr. Fatwin ist stolz, Amerikaner zu sein. Es lebe hoch Amerika! Es lebe hoch Gott! Nun hat er ein Dilemma! Er kann sich nicht entscheiden, wer höher leben soll: Amerika oder Gott?