11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

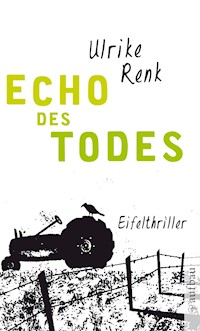

Zwei Krimis von Bestsellerautorin Ulrike Renk in einem E-Book.

Echo des Todes.

Das Wochenendhaus am Rursee in der Eifel sollte der Ort sein, wo Constanze van Aken und ihr Freund Martin vom Stress ausspannen. Während sie in Aachen als Psychologin arbeitet, ist er in Köln als Rechtsmediziner tätig. Doch dann wird ein Mörder aus der Haft entlassen, der Constanze vor Gericht Rache schwor, und sie erhält seltsame Briefe. Als man ganz in der Nähe eine Leiche findet, wird das Haus in Hechelscheid mehr und mehr zu einem unheimlichen Ort. Auch der Hund, den Constanze sich anschafft, trägt nicht zu ihrer Beruhigung bei. Im Gegenteil, er entdeckt eine zweite Leiche ...

Lohn des Todes.

Constanze van Aken, Jugendpsychiaterin in Aachen, macht eine schwere Zeit durch. In ihrer Beziehung zu einem Rechtsmediziner kriselt es, und dann wird auch noch in der Nähe ihres Hauses in der Eifel eine Tote gefunden – eine ehemalige Patientin. Die junge Frau wurde offenbar missbraucht – und ihr wurde wie zwei anderen Opfern zuvor ein altes Fünfmarkstück in die Hand gedrückt ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 785

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Informationen zum Buch

Echo des Todes

Das Wochenendhaus am Rursee in der Eifel sollte der Ort sein, wo Constanze van Aken und ihr Freund Martin vom Stress ausspannen. Während sie in Aachen als Psychologin arbeitet, ist er in Köln als Rechtsmediziner tätig. Doch dann wird ein Mörder aus der Haft entlassen, der Constanze vor Gericht Rache schwor, und sie erhält seltsame Briefe. Als man ganz in der Nähe eine Leiche findet, wird das Haus in Hechelscheid mehr und mehr zu einem unheimlichen Ort. Auch der Hund, den Constanze sich anschafft, trägt nicht zu ihrer Beruhigung bei. Im Gegenteil, er entdeckt eine zweite Leiche.

Lohn des Todes

Constanze van Aken, Jugendpsychiaterin in Aachen, macht eine schwere Zeit durch. In ihrer Beziehung zu einem Rechtsmediziner kriselt es, und dann wird auch noch in der Nähe ihres Hauses in der Eifel eine Tote gefunden – eine ehemalige Patientin. Die junge Frau wurde offenbar missbraucht – und ihr wurde wie zwei anderen Opfern zuvor ein altes Fünfmarkstück in die Hand gedrückt.

Ulrike Renk

Echo des Todes & Lohn des Todes

Zwei Thriller in einem E-Book

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Echo des Todes

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Kapitel 56

Kapitel 57

Kapitel 58

Kapitel 59

Kapitel 60

Kapitel 61

Kapitel 62

Kapitel 63

Kapitel 64

Kapitel 65

Kapitel 66

Kapitel 67

Kapitel 68

Kapitel 69

Kapitel 70

Kapitel 71

Kapitel 72

Danksagung

Lohn des Todes

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Danksagung

Informationen zur Autorin

Impressum

Die neue Saga von Ulrike Renk...

Orientierungsmarken

Cover

Inhaltsverzeichnis

Echo des Todes

Lohn des Todes

Impressum

Ulrike Renk

Echo des Todes

Eifelthriller

Für C.

Die Parasiten benötigen zwei Wirte, um zu überleben: den Zwischenwirt und den Hauptwirt. Im Laufe dieser Entwicklung ändern sie ihre Form. Jeder der Wirte ermöglicht ihnen ein neues Lebensstadium.

Prolog

Die staubtrockene Luft roch nach abgeerntetem Weizen. Er kurbelte das Fenster hoch, blickte sich noch einmal um. Niemand war zu sehen. Langsam stieg er aus, verschloss sorgfältig die Wagentür. Dann ging er den kleinen Pfad entlang in den Wald hinein. Nach dem gleißenden Sonnenlicht war es hier duster, und er spürte die Gewissheit, dass er sich verlieren konnte.

Nach einer Weile verließ er den Pfad, kämpfte sich durch das Unterholz.

Verdorrte Brombeerzweige verfingen sich an seiner Hose. Die Bäume waren auf der Wetterseite mit Moos bewachsen, an manchen rankte sich Efeu empor, bedeckte die Stämme, verschlang sich zu einem dichten Netz. Die Äste der Bäume griffen ineinander, als wollten sie Eindringlingen den Zugang verwehren. Es roch modrig.

Er streifte einen Efeuzweig mit der Hand, hatte plötzlich das merkwürdige Gefühl, die Pflanze wollte sich um ihn schlingen.

Hier war es, die richtige Stelle. Er nickte und ging zufrieden zurück, orientierte sich an der Kirche.

Die Sonne spiegelte sich in den Fensterscheiben des alten Hauses, das sich an den Friedhof schmiegte. Passend für sie, dachte er. Sein Atem ging in kurzen, schnellen Stößen, das Adrenalin schoss in einem Schwall durch seine Blutbahn.

Er sah Constanze aus dem Haus kommen und duckte sich, obwohl er wusste, dass sie ihn nicht sehen konnte.

Ihre Verletzlichkeit und Unbekümmertheit machten sie aus und zu einem perfekten Opfer. Es war jedoch noch zu früh, viel zu früh. Er würde sich Zeit lassen, Zeit nehmen. Sie streckte ihren Körper, lief dann los, durch die Wiesen in Richtung Wald. Dort, wo er zuvor gewesen war.

Im Haus war es angenehm kühl. Langsam ging er durch die Räume, strich mit den Fingerspitzen über den rauen Putz. Im Schlafzimmer lag ihr T-Shirt. Er nahm es hoch, roch daran. Es duftete nach ihr und ihrem Vanilleparfüm. Sie würde es nicht vermissen, und wenn doch, dann war ihm das auch recht.

Er ging wieder nach unten, nahm ihr Handy, las die Einträge, notierte sich einige Nummern. In der Küche trank er einen Schluck Milch aus der Flasche. Der Gedanke, dass sie ihren Mund auch an den Flaschenhals legen könnte, erregte ihn.

Dann verließ er das Haus.

Er hatte Zeit.

Lange hatte er gewartet, sich die Rache ausgemalt, seinen Triumph geplant. Er würde nichts überstürzen, sondern ihre Angst schüren und genüsslich auskosten.

Die Sonne schien auf sein Gesicht.

Er begann zu lachen.

Kapitel 1

»Ich habe Hunger. Was gibt es?«

»Pasta.« Meine Stimme sank um zwei Grad. Die Küche in dem Ferienhaus in der Eifel war noch im Rohbau. Wir hatten im Hauswirtschaftsraum eine Kochplatte provisorisch auf den Kühlschrank gestellt. Ein Drei-Gänge-Menü konnte man dort nicht zubereiten. Bisher hatte es mich nicht gestört, aber langsam war ich die ewig gleichen Gerichte leid.

Ich war vor einer Stunde aus Aachen in Hechelscheid eingetroffen, Martin kam gerade aus Köln. Vor gut einem Jahr wählten wir Hechelscheid, ein idyllisches, aber abgelegenes Dorf am Rursee, als Treffpunkt zwischen unseren beiden Arbeitsstätten und kauften uns ein Wochenendhaus.

»Nicht schon wieder Nudeln. Ich habe einen Grill gekauft, Kohle und Fleisch.« Er lächelte und küsste mich. »Hallo, meine Süße.«

»Meine Süße« – ich stutzte. Das sagte er nur, wenn er etwas von mir wollte. Während er die Einkäufe auspackte, warf er mir einen verstohlenen Blick zu, den ich zwar bemerkte, aber nicht deuten konnte. Etwas war faul, aber ich kam nicht darauf, was es war. Statt nachzufragen, nahm ich eine Flasche Weißwein aus dem Kühlschrank und entkorkte sie.

Der Wein war eiskalt und herrlich erfrischend. Ich nahm das Glas mit nach oben, öffnete die Fenster des Schlafzimmers weit. Die Hitze stand im Raum, ich fühlte mich ausgelaugt und klebrig.

Martin baute den Grill im Hof auf und summte zufrieden vor sich hin. Auch er hatte sich ein Glas Wein genommen. Immerhin schien er gute Laune zu haben.

Eine halbe Stunde später saßen wir auf der Terrasse. Auf dem wackeligen Grill glühte die Kohle. Ich hatte frisches Brot und Salat mitgebracht. Wir tranken das zweite Glas Wein.

»Warum bist du so spät?«, fragte ich ohne Vorwurf. Er war Rechtsmediziner, und Tote hielten sich nicht an Termine oder Arbeitszeiten. Es war Freitagabend. Eigentlich hätte er schon mittags Dienstschluss gehabt.

»Eine Leiche. Ein toter Mann.« Martin nippte am Weinglas. »Hier am Rursee.«

»Wirklich? Ein Segel- oder Badeunfall?«

Es war fast Herbst, aber der späte August geizte nicht mit Sonne und schwül-warmem Wetter.

»Nein, ein Toter im Wald.«

»Ein Spaziergänger? Hitzschlag?« Ich riet. Normalerweise war Martin nicht so sparsam, wenn es um Informationen ging.

»Noch wissen wir nicht viel. Ein Mann, unidentifiziert. Zwischen vierzig und fünfzig. Er muss schon eine Weile tot gewesen sein. Ein Kind hat ihn gefunden. Ein junges Mädchen.« Seine Stimme klang monoton, sachlich.

»Ja, ich weiß«, sagte ich zu schnell und schluckte.

Erstaunt sah er mich an. »Woher?«

»Nadine, das Mädchen, das ihn gefunden hat, ist meine Patientin. Ihre Mutter hat mich heute angerufen. Das Kind war entsetzt. Sie erzählte, dass die Leiche sich bewegte. Es waren die Maden.« Ich sah in mein Glas, als würde dort etwas schwimmen. »Es ist zwar warm, aber nicht so heiß. Für einen Madenteppich, der die Leiche zum Tanzen bringt, braucht es einige Tage.«

»Gut aufgepasst.« Martin stand auf, wendete das Fleisch, setzte sich wieder. »Was seltsam ist: Nur der Genitalbereich und die Beine sind zersetzt. In den Augen, der Nase und der Mundhöhle waren weniger Maden oder Eier.«

Das war wirklich merkwürdig. Fliegen gehen an jedes Aas, und zwar schon wenige Minuten nach Eintreten des Todes. Sie legen ihre Eier an den weichsten Stellen des Körpers, das sind normalerweise das Gesicht, Augen, Mund, Nasenhöhlen. Die geschlüpften Maden fressen das Gewebe, entwickeln sich, werden zu Fliegen, legen Eier an der nächsten weichen Stelle.

»Ist nicht dein Ernst?« Ich schaute ihn an. An seinen Schläfen zeigten sich die ersten grauen Haare, um seine Augen war ein Netz von Falten, trotzdem sah er nicht alt aus. Mit vierundvierzig war Martin 8 Jahre älter als ich, ein Unterschied, der ihm, aber nicht mir zu schaffen machte. Mich belasteten ganz andere Dinge.

»Doch. Und dass es keine Schmeißfliegen, sondern Stallfliegenmaden sind, ist auch merkwürdig.« Wieder stand er auf. »Das Fleisch ist fertig.«

»Stallfliegen und nur der Unterleib war betroffen? Das ergibt einen Sinn.« Ich zerschnitt mein Steak, es war genauso, wie ich es am liebsten mochte, außen kross, innen blutig.

»Ja, genau. Die Muskeln erschlaffen, der Darm und die Blase entleeren sich … Fäkalien. Darauf gehen Stallfliegen.« Er lud sich Salat auf seinen Teller, brach das Brot, reichte mir ein Stück. »Der Mann ist vermutlich nicht im Wald gestorben.«

Ich legte das Messer zur Seite. »Meinst du, es war Mord?«

»Nein.« Martin schüttelte den Kopf. »Nicht zwangsläufig. Trotzdem – wir müssen ihn genauer untersuchen.«

»Irgendwelche Anhaltspunkte?«

»Nichts. Mal abwarten, was die Staatsanwältin anordnet. Ich werde den Toten auf jeden Fall röntgen, um zu sehen, ob die Knochen verletzt sind. Die Wunde im Bauchraum ist nicht tief. Sie kann, muss aber nicht von einem Messer stammen.«

Ich nahm mein Glas, drehte es zwischen den Fingern, stellte es wieder auf den Tisch.

»Und was ist mit dir? Ein Notfall? Weil das Mädchen die Leiche gefunden hat?« Martin nahm sich ein weiteres Steak, sah mich fragend an, ich schüttelte den Kopf. Der Hunger war mir vergangen. Es machte mir nichts aus, über seine Fälle zu sprechen. Doch manchmal riefen die klinischen Details grausame Bilder hervor.

»Ja, Nadine Simmer. Sie war vor einiger Zeit meine Patientin. Scheidung der Eltern, Magersucht des Mädchens als Folge. Eigentlich war ich der Meinung, dass sie die Pubertät nun gut überstehen würde, sollten keine weiteren Katastrophen eintreten.«

»Sollten? Es gab eine Katastrophe?«

»Du weißt doch selbst, wie der Tote aussah, wie er roch. Ich werde morgen mit ihr sprechen. Heute hatte der Arzt ihr ein Beruhigungsmittel gegeben.« Als Kinder- und Jugendpsychiaterin machte ich selten Notfalltermine. Dieser Fall war eine Ausnahme. Ich hatte überlegt in Aachen zu bleiben, um Nadine am nächsten Morgen zu besuchen und dann in die Eifel zu fahren, aber ich hatte Martin die ganze Woche nicht gesehen und mich auf den Abend mit ihm gefreut. »Ihr wurde schlecht, sie hat sich übergeben, sagte die Mutter. Die Gefahr, dass sie Essen aus irgendeinem Grund wieder ablehnt, war immer latent vorhanden. Und nun verweigert sie die Nahrungsaufnahme.«

»Wirst du es in den Griff bekommen?« Martin lehnte sich zurück, sah mich nachdenklich an.

»Das weiß ich noch nicht. Vielleicht gibt es sich von selbst, sie bekommt Hunger, isst wieder. Vielleicht auch nicht. Wenn man einmal eine Leiche gerochen hat, vergisst man den Gestank nicht.«

»Ja.« Martin nickte bedächtig.

Kapitel 2

Die Abendsonne schien auf unsere kleine Terrasse. Martin verschränkte die Arme vor der Brust, legte den Kopf in den Nacken, schloss die Augen. Er räkelte sich wie eine Katze, ich sah in ihm die pure Lust am Leben, am Atmen. Seufzend stand ich auf, räumte den Tisch ab. Ich war unruhig, musste etwas tun.

»Gibt es sonst noch etwas, was dir Sorgen macht?« Martin hatte die Augen wieder geöffnet, schaute mich nachdenklich an.

»Nein, wieso?«

»Ich dachte nur.«

»Du dachtest was?«

Martin winkte ab. Ich spürte, dass mehr hinter der Frage steckte, beschloss zu warten, bis er von sich aus sprach.

Das Geschirr trug ich in den Hauswirtschaftsraum. Abwaschen gestaltete sich schwierig, da wir noch keine Spüle besaßen. Ich füllte eine große Plastikschüssel mit heißem Wasser aus der Dusche. Immerhin funktionierte das Badezimmer. Das heiße, seifige Wasser fühlte sich gut an. Vielleicht sollte ich später ein Bad nehmen. Kerzen, Duftöl, schöne Musik … Martin, der mir den Rücken einseifte. Ich verlor mich in meinen Gedanken.

»Kann ich helfen?« Die Frage war rhetorisch. Er hatte das Geschirrtuch schon genommen und trocknete die Teller ab. »Zum Fliesen ist es heute wohl zu spät. Leider.«

»Wieso ist es zu spät? Wir haben doch die beiden Strahler.« Ich drehte mich zu ihm um.

»Eigentlich hast du recht.«

»Und uneigentlich?«

»Bin ich müde.« Er gähnte, lachte dann. »Ich schau gleich mal, wenigstens anfangen könnte ich.« Wir hatten das Haus in einem schlechten Zustand gekauft. Die Wände waren solide, aber der Rest marode. Wir entkernten es und begannen, es Stück für Stück zu renovieren. Dann wurde er wieder ernst. Ich sah es in seinem Gesicht. Da war etwas, was ihn beschäftigte.

»Wo sind die Weingläser?« Ich suchte nach einem unverfänglichen Anfang, irgendetwas, um ihn ins Gespräch zu ziehen.

»Die stehen noch draußen. Schön ist es, aber es wird dämmerig. Da sind doch diese Gartenfackeln, wir haben sie bisher nicht ausprobiert …«

Ich nickte, zog mir eine Strickjacke über und folgte ihm nach draußen. Martin zündete die Fackeln an. Den Grill hatte er an die Seite geräumt, noch glühten die Kohlen sanft.

Der Wind rauschte in den Bäumen, die Tiere riefen sich »Gute-Nacht-Rufe« zu.

»Außer von der Mutter des Mädchens hattest du keinen Anruf?« Diesmal vermied er es, mich anzusehen.

»Nein.« Ich schwieg. Neben Martin kann ich für gewöhnlich gut schweigen, wir müssen den Raum zwischen uns nicht mit Geplapper füllen. Diesmal aber spürte ich Unruhe in mir.

»Bromkes hat mich angerufen.«

Werner Bromkes war Staatsanwalt in Aachen und mit uns befreundet. »Was wollte er?«

»Theißen ist entlassen worden.«

»Wer?«

»Robert Theißen. Einer deiner ersten Fälle.«

Seit ich während meines Studiums im Alexianer, der Klinik für Psychiatrie und Psychologie, gearbeitet hatte, machte ich hin und wieder Gutachten für das Gericht. Gutachter waren rar, und es hatte sich herumgesprochen, dass ich meine Berichte schnell verfasste.

»Ich erinnere mich gerade nicht«, log ich, schaute an Martin vorbei und wusste, dass ich mich damit verriet. »Aber schön, dass du meine Fälle kennst.«

»Es war ein Mord. Er hat seine Frau erschlagen. Mit einem Hammer.«

»Ach, der … und?«

»Er hat auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert. Du hast ihm volle Schuldfähigkeit bescheinigt.«

»So kann es gehen. Das ist Jahre her. Und jetzt ist er draußen?«

»Acht Jahre ist es her. Ja, er ist raus aus dem Vollzug. Fertig.« Martin sah mich an, hielt mich mit seinem Blick fest. Ich erkannte seine Besorgnis. »Fertig« – das klang, als wäre Theißen auf einem Lehrgang gewesen. Was sollte ich antworten? Wunderbar? Gott stehe uns bei? Natürlich erinnerte ich mich an den Fall. Es war ein klares Eifersuchtsdrama. Die Frau hatte den Mann wegen eines anderen verlassen. Theißen traf sich mit seiner Frau zu einem klärenden Gespräch. Im Laufe des Abends kam es zu Handgreiflichkeiten, dann erschlug er sie mit einem Vorschlaghammer. Ich tippte damals auf Vorsatz, denn was macht so ein Werkzeug im Esszimmer? Man konnte den Vorsatz jedoch nicht nachweisen. Schließlich wurde er für Totschlag im Affekt verurteilt. Während der Verhandlung hatte er mich mit dem kältesten Leck-mich-Blick angesehen, den ich jemals erlebt hatte. Und nun war er draußen. Fertig. Und Bromkes sah ihn als Gefahr an – als Gefahr für mich.

»Theißen hasst dich, Conny.« Martin lehnte sich vor, sah mich an.

»Mag sein. Da ist er nicht der Erste und sicherlich auch nicht der Letzte.« Ich biss mir auf die Lippe. Gestern hatte mir jemand einen Lachsack auf den Schreibtisch gelegt, als ich kurz einkaufen war. Normalerweise schloss ich meine Praxis ab, wenn ich sie verließ, diesmal hatte ich es vergessen. Die Arzthelferin meiner Kollegin und Freundin Stephanie, mit der ich mir die Praxisräume teilte, hatte ein waches Auge auch auf meine Tür, deshalb machte ich mir keine Gedanken. Jetzt fühlte ich mich versucht, den Lachsack hervorzuholen und ihn zu betätigen.

»Er könnte sich rächen wollen.«

Ich stieß die Luft aus, eine Spur zu laut. »Ich bitte dich. Kalte Rache nach acht Jahren? Das ist ja arktisch.«

»Er hatte genügend Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen.« Martin rutschte mit seinem Stuhl zur Seite, brachte Distanz zwischen uns.

»Hat Werner dich angerufen, um mich zu warnen?«

»Ich dachte, er hätte dich auch angerufen.«

»Hat er nicht. Warum auch? Wenn er mich über jeden Häftling informieren würde, über den ich ein Gutachten erstellt habe, könnten wir ununterbrochen telefonieren.«

»Ich mache mir nur Sorgen. Du lebst gefährlich, willst es aber nicht einsehen.«

»Ich bin erwachsen, Martin. Und alles andere gehört zum Berufsrisiko.«

Ich schob meinen Stuhl zurück. Martin war mit meiner Tätigkeit als Gutachterin nicht glücklich. Er machte kein Geheimnis daraus.

»Du arbeitest auch für die Polizei«, sagte ich ihm und wusste, dass ich ihn und mich mit der Argumentation belog. Seine Klientel war tot, und meine Klienten hatten sie getötet.

Die Gefahr für mich sah ich nicht wirklich oder wollte sie nicht sehen. Letztes Jahr war ich allerdings durch eine Unachtsamkeit der Gefängniswachen in die Gewalt eines Häftlings geraten. Nur für kurze Zeit, ein paar Minuten. Es war die Hölle gewesen. Noch jetzt bekam ich eine Gänsehaut bei dem Gedanken daran. Damals war ich mir sicher, dass meine letzte Stunde geschlagen hatte. Der Mann strotzte vor Testosteron und unterdrückter Gewalttätigkeit. Eine blasse Narbe an meinem Hals zeugte von dem Ereignis. Meine Hände zitterten plötzlich, ich ballte sie zu Fäusten. Den Weg ins Haus ging ich mit festen, entschlossenen Schritten.

Ich ließ Wasser in die Wanne ein. Wir hatten sie behalten, wohl aber neu beschichten lassen. Nun glänzte die weiße Emaille, und die Klauenfüße leuchteten golden. Sehen konnte ich das nicht, denn das Licht der zehn Teelichter, die ich anzündete, reichte nicht dazu aus. Die Farben des Tages waren verblichen, die Dämmerung war hereingebrochen. Der Boiler gab asthmatische Geräusche von sich, aber das tat er immer. Trotzdem erhitzte er das Wasser zuverlässig. Schon bald war das Badezimmer mit Dampf gefüllt, der sich bewegte, wenn ich mich bewegte. Ich ließ meine Kleidung fallen und stieg in die Wanne. Heiß musste es sein, und das war es. Langsam ließ ich mich niedersinken, glitt unter Wasser, schloss die Augen. Um mich herum war es still. Die Vögel hatten aufgehört zu zwitschern, hier gab es keinen Verkehrslärm. Deshalb hatten wir das Haus gekauft, wegen der Ruhe.

Irgendwo knackte es. Ich fuhr hoch, verfluchte Martin, und im nächsten Atemzug mich. An diesem Tag war die Angst in die Eifel eingezogen.

Kapitel 3

»Erst hab ich die Turnschuhe gesehen.« Nadines Gesicht war verquollen, sie zog die Nase hoch. Ich reichte dem Mädchen eine Packung Taschentücher. »Und dann der Gestank. Anfangs dachte ich, es wäre Jauche. Aber es war schlimmer.«

Obwohl Nadine geduscht und sich umgezogen hatte, schien immer noch ein Hauch davon in der Luft zu hängen. Ich kannte den Geruch und würde mich nie daran gewöhnen.

»Ich dachte, jemand hat Klamotten in den Wald geworfen.« Sie schluckte, schnäuzte sich die Nase. »Aber dann hat es sich bewegt.«

»Was hast du gemacht?« Ich gab meiner Stimme einen beruhigenden Klang.

»Ich bin einen Schritt nach vorne gegangen. Da war dieses Bein in der Jogginghose – es schien zu zucken, so hin und her, ganz komisch. Ein Mann lag da, das sah ich und dann …« Sie stockte, ballte die Hand zur Faust, kaute auf den Knöcheln.

»Ja?« Ich wollte sie nicht drängen, sie sollte die Bilder von sich aus loswerden.

»Der Mann lag auf dem Rücken, als würde er schlafen, aber …«

»Aber?«

»Aber dann hab ich sie gesehen, ganz viele, sie krochen überall herum, sie waren auf ihm, überall, er hat sich gar nicht bewegt, es waren die Viecher, die sich bewegten …« Ihre Stimme wurde lauter, höher, verstummte dann.

Nadine saß auf ihrem Bett in einem Zimmer, das typisch für eine Sechzehnjährige war. Ein Schreibtisch mit Computer, eine Stereoanlage, diverse Poster an den Wänden. In einem Regalfach bewahrte sie ihre alten Stofftiere auf.

Das Mädchen drückte ein zusammengeknülltes Kissen gegen ihren Bauch. Ihre langen, blonden Haare hingen strähnig herunter, ihre Haut war bleich. Sie hatte Ringe unter den Augen.

»Nadine, ich weiß, dass das ekelig aussah und furchtbar roch. War das das Schlimmste? Hat es dir Angst gemacht?«

»Es war so … widerlich. Und es hat so gestunken. Mir wird jetzt noch schlecht, wenn ich daran denke.« Sie schüttelte sich, presste wieder die Faust auf den Mund.

»Hast du dich übergeben?«

»Ja, sofort. Und nachher wieder. Und vorhin auch noch mal, aber es kommt nichts mehr. Ich muss nur würgen und würgen und würgen.«

Ich redete mit ihr, brachte sie dazu, ein wenig Tee zu trinken, und nahm ihr das Versprechen ab, es später mit Suppe zu probieren. Mit ihrer Mutter vereinbarte ich, dass sie sich am Montag bei mir melden sollte.

Ich war am Morgen aus der Eifel nach Aachen gefahren, um mit Nadine zu reden. Zur selben Zeit fuhr Martin in Richtung Köln zum Rechtsmedizinischen Institut. Abends wollten wir uns wieder in unserem Wochenendhaus treffen.

Nach dem Gespräch mit dem Mädchen fuhr ich kurz zu meiner Praxis am Neumarkt. Eigentlich wollte ich nur den Anrufbeantworter abhören, doch vor der Glastür, die zu der Gemeinschaftspraxis führte, lagen zwei Chrysanthemen. Friedhofblumen. Ich nahm sie auf, zerdrückte die Blüten in meiner Hand und warf sie dann in einen der städtischen Abfallbehälter am Platz. Die Praxis betrat ich nicht. Stattdessen setzte ich mich in meinen Wagen und fuhr zurück in die Eifel. Ich verdrängte jeden Gedanken an Theißen. Für einen Samstagnachmittag mit Sonnenschein schaffte ich es relativ schnell, aus der Stadt herauszukommen. Die Bundesstraße war überraschenderweise frei. Nur wenige Motorradfahrer überholten mich auf der Himmelsleiter. Nach Fringshaus war ich fast alleine auf der Straße. Ich ließ den Gasthof hinter mir und fuhr in Richtung Konzen. Hier wuchsen die letzten Rotbuchenhecken, die typisch für das Hohe Venn sind. Immer wieder schweifte mein Blick ab. In manche haushohen Hecken waren Fensterlöcher geschnitten, so dass ich Blicke auf die Häuser erhaschen konnte.

Martin und ich liebten die Eifel und das Venn. Immer wieder waren wir dort gewandert, hatten unsere freie Zeit in der harschen Landschaft verbracht. Er hätte dort noch weitere Jahre an den Wochenenden zelten mögen, aber ich fühlte mich inzwischen zu alt dazu, wollte zur Ruhe kommen. Bei dem Gedanken musste ich lachen, immerhin war ich 10 Jahre jünger als Martin. Vor zwei Jahren waren wir nach einer Tour in Woffelsbach eingekehrt. Der Nachbarort Rurberg wurde von Touristen überrannt, aber in Woffelsberg war es ruhiger. Nach dem reichhaltigen Essen liefen wir am Ufer entlang in Richtung Hechelscheid. An einem Hang zwischen den beiden Dörfern stand eine kleine verlassene Kapelle, die von einem alten Friedhof umgeben war. Eine hohe Mauer aus Sandsteinen fing den Friedhof zum Hang hin ab. Ein kleines Haus schmiegte sich unten an die Mauer, bildete eine seltsame Einheit mit ihr. Das Haus stand zum Verkauf, ein Schild kündete davon, wohl schon seit Jahren, denn die Tafel stak schief im Boden, die Schrift war verwittert. Martin sah die Anzeige gar nicht, er interessierte sich nur für den alten Friedhof, ich musste ihn erst darauf aufmerksam machen.

»Zum Verkauf«, murmelte er. »Soso.« Dann stapfte er weiter durch die Pfützen und Schlammlöcher. Ich ließ ihn ziehen, sah mir das Haus an. Das Gelände war abschüssig, die Rückwand des Hauses war die Friedhofsmauer. Es dauerte eine Weile, bis ich das durchschaute. Das hintere Dachfenster wies direkt auf die Grabsteine.

Ich fand das Gebäude zauberhaft, aber Martin begeisterte sich für den Gedanken, dass er im Wohnzimmer auf einer Höhe mit den Gräbern jenseits der Mauer sein würde. Ein makaberer Gedanke, der zu seinem Job passte. Für Martin waren Leichen wissenschaftliche Objekte, denen man das Geheimnis ihres Todes entlocken musste. Ihn störte ihr Geruch nicht mehr – der süßlich ätzende Geruch, der sich wie eine Schicht auf Haut und Haar legt, trotz Schutzoverall in Pullover und Hosen kriecht, jedes Aftershave und Duschgel überdeckt. Im Haus roch man davon jedoch nichts.

»Nebenan«, sagte er damals breit grinsend, »liegen quasi meine Klienten.«

Darüber konnte ich nicht lachen, doch ein halbes Jahr später unterschrieben wir den Kaufvertrag.

Ich betätigte den Fensterheber und ließ die frische Luft in den Wagen strömen. Das Radio hatte hier keinen Empfang mehr, ich schaltete um auf CD-Spieler, drehte die Lautstärke hoch. Mendelssohns Elias. Es war Martins CD, er musste sie vergessen haben. Meine Gedanken waren ein Labyrinth, in dem ich mich verlaufen konnte, sie passten sich den Serpentinen der Straße an. Ich hatte immer irgendwo mit Martin leben, einen Mittelpunkt finden wollen. Ob in der Eifel dieser Ort war? Die Straße war bedeckt mit Kuhfladen, ich verlangsamte das Tempo und der Chor sang: »Gott, erhöre uns.«

Kapitel 4

Das Klingeln meines Handys riss mich aus meinen Gedanken.

»Conny, wo bist du?« Es war Martin. Seine Stimme klang angespannt.

»Hinter Konzen, fast schon bei Simmerath.«

»Ich hatte einen Unfall.«

Ich bremste unwillkürlich, hielt die Luft an.

»Mir ist nichts passiert, mach dir keine Sorgen. Aber der Wagen muss in die Werkstatt.«

»Was ist passiert?«

»Jemand hat mir die Vorfahrt genommen. Kannst du mich abholen?«

»Ich werde mindestens eine Stunde nach Köln brauchen.«

»Das macht nichts. Ich habe hier noch zu tun.«

Nach anderthalb Stunden endlos scheinender Fahrt parkte ich meinen Wagen auf Martins Stellplatz vor der Uniklinik. Ich war durchgeschwitzt, mein Nacken war verspannt. Der Asphalt schien in der Hitze zu glühen. Im Gebäude war es jedoch so kühl, dass mich fröstelte. Um diese Uhrzeit war fast niemand mehr da, und meine Schritte hallten durch den langen Flur. Die Tür zu Martins Büro stand auf, ich konnte seine Stimme hören.

»Was genau meinst du damit, Werner?«

Ich lugte um die Ecke. Martin saß an seinem Schreibtisch, den Rücken mir zugewandt, die Füße auf der Fensterbank. Er strich sich mit der Hand über den Hinterkopf, das tat er meistens, wenn er nachdachte. Ich wollte mich bemerkbar machen, doch seine Worte hielten mich zurück.

»Hast du mit Constanze gesprochen?«

Werner – das war Werner Bromkes, der Staatsanwalt. Hatten die beiden nicht erst gestern miteinander telefoniert?

»Für wie gefährlich hältst du ihn wirklich?« Martin nahm die Füße von der Fensterbank und lehnte sich vor. Sein Rücken sah angespannt aus. Ging es wieder um Theißen?

»Was soll ich tun? Soll ich noch mal mit ihr sprechen? Du kennst sie doch, sie wird es herunterspielen.« Er drehte sich um, sah mich, beendete das Gespräch mit einer Floskel und legte auf.

»Hallo, Conny.«

»War das Bromkes? Worüber habt ihr gesprochen?«

»Erzähle ich dir später.«

Ich spürte Wut in mir hochsteigen. Die beiden hatten über mich gesprochen, über etwas, was mit mir zu tun hatte. Ich hasste es, hingehalten zu werden. Doch bevor ich noch etwas dazu sagen konnte, kam jemand den Gang entlang.

»Martin, bist du noch da?« Ich erkannte die Stimme von Maria, Martins Assistentin. Sie trug den gleichen weißen Kittel wie er, hatte ihre dunklen Locken zu einem Knoten zusammengesteckt. Sie war klein, zierlich, Konfektionsgröße nach meiner Schätzung zweiunddreißig bis vierunddreißig, Schuhgröße ähnlich. Mit Sicherheit wurde sie in jedem guten Kindermodeladen fündig.

Ich dagegen war groß, knappe eins achtzig. Kleidergröße achtunddreißig. Über meine Schuhgröße sprach ich nicht gerne. Aber noch bedauerlicher waren meine Haare. Straßenköterfarben und glatt.

»Hallo, Conny.« Ihr Blick streifte mich nur. Sie ging an mir vorbei zum Schreibtisch. »Kannst du noch mal kommen? Ich bin mir nicht ganz sicher, was unseren John Doe angeht.« So nannte sie den unbekannten Toten.

»Was ist mit ihm?« Martin stand auf. Ich folgte den beiden den Flur entlang zu der Glastür, die zu den Untersuchungsräumen führte. Im Umkleideraum blieb ich unschlüssig stehen. Ein süßlich-fauliger Geruch lag in der Luft. Noch nicht mal die starken Desinfektionsmittel konnten ihn überdecken.

Martin und Maria hatten die Schwingtüren zum Untersuchungsraum aufgestoßen und gingen hinein. Die Türen blieben offen. Auf dem rechten Edelstahltisch lag ein Mann. Ich atmete durch den Mund.

»Schau mal hier.« Maria zog die Plastikabdeckung von dem Toten, deutete auf den Bauchraum. Martin beugte sich vor. »Hast du inzwischen irgendetwas, was auf die Todesursache hindeutet?«

»Nein. Aber ich bin mit den Untersuchungen noch nicht fertig. Ich wollte dir etwas zeigen, bevor ich die Organe entnehme.« Maria trat neben ihn. »Hier.« Sie deutete auf die Leistengegend des Mannes. »Was ist das?«

»Eine klaffende Wunde. Könnte eine Stichverletzung sein. Vielleicht ist es aber auch eine Bisswunde post mortem von einem Tier. Die Ränder sind ausgefranst. Das Fleisch ist schon sehr von den Maden zerfressen. Gib mir mal Handschuhe.«

Das schmatzende Geräusch, als er sich die Latexhandschuhe überzog, verursachte mir eine Gänsehaut. Ich stand in der Tür und beobachtete die beiden. Sie gingen entspannt und vertraut miteinander um. Ein leichter Anflug von Eifersucht stieg in mir hoch. Martin hatte mich hierher bestellt, um ihn abzuholen. Hätte ich gewusst, dass er noch arbeiten wollte, wäre ich später gekommen.

»Schwer zu sagen.« Martin zog die Wundränder auseinander. »Die Wunde geht tief, aber ich kann nicht erkennen wie tief. Es sieht wie ein Riss aus. Gib mit mal ein Lineal.«

Maria hatte das durchsichtige Plastiklineal schon von der Arbeitsplatte geholt und reichte es ihm nun.

»Fünf Zentimeter. Tief genug für eine Stichwunde. Die Verwesung ist zu weit fortgeschritten, wir werden wahrscheinlich nicht mehr feststellen können, ob diese Verletzung prae oder post mortem geschehen ist.«

»Soll ich mit der Untersuchung fortfahren?«

Martin warf einen Blick auf die große Uhr, die an der Wand über den Tischen hing. »Ich versuche, die Staatsanwältin zu erreichen. Es besteht der Verdacht auf einen gewaltsamen Tod. Bring ihn zurück in den Kühlraum, ohne Anordnung werden wir nicht weitermachen. Möglicherweise will die Dezernentin bei der Untersuchung dabei sein.«

Martin hob die Hand des Toten und betrachtete sie. »Hast du die Fingernägel schon gesäubert?«

Seine Assistentin schüttelte den Kopf.

»Seltsam, die Fingernägel sind sauber. Kein bisschen Dreck zu sehen. Geschnitten sind sie auch.«

Er ging um den Tisch herum und sah sich die andere Hand an. »Mach bitte Fotos von den Händen und den Armen.«

»Habe ich schon. Sie sind in der Akte.«

»Braves Mädchen.« Martin nahm die Akte und zwinkerte ihr zu.

»Brauchst du noch länger?« Meine Stimme klang bissig. Martin sah mich erstaunt an. Für einen Moment hatte ich das Gefühl, dass er mich vergessen hatte und überrascht war, mich zu sehen. Dann gingen wir endlich.

»Ich kann meinen Wagen Montag aus der Werkstatt holen.« Martin öffnete das Fenster, während ich mich durch den Verkehr kämpfte. Im Gegensatz zu seinem Touran hatte mein Golf keine Klimaanlage. Die Hitze stand im Wagen. Ich roch den Verwesungsgeruch, der aus seiner Kleidung kam. Martin nahm den Geruch nicht mehr wahr und bestritt vehement, dass er überhaupt zu bemerken war.

»Was ist denn genau passiert?« Ich schluckte meinen Ärger herunter, bemühte mich freundlich und interessiert zu klingen.

»Wir waren mittags beim Chinesen etwas essen. Dann hat jemand mir die Vorfahrt genommen. Der Kotflügel ist hin, die Fahrertür ließ sich nicht mehr öffnen. Aber uns ist zum Glück nichts passiert.«

Wir, uns – ich kaute auf diesen Worten herum.

»Mit wem warst du unterwegs?«

»Mit Kollegen. Spielt das eine Rolle?« Plötzlich klang er verärgert.

Mit Maria, dachte ich, sprach es aber nicht aus. War da etwas zwischen den beiden, oder bildete ich mir das nur ein? Ich war müde, erschöpft, der Rücken tat mir weh, und ich hatte das Gefühl, aus jeder Pore zu schwitzen. Es war der denkbar schlechteste Augenblick für einen Streit.

»Was wollte Werner von dir?«

»Werner?«

»Bromkes, der Staatsanwalt. Du hast mit ihm telefoniert, als ich kam.«

»Ja.« Martin strich sich mit beiden Händen durch die kurzen Haare. Ich meinte es knistern zu hören. »Nichts, wir haben nur geredet.«

»Geredet? Du hast über mich gesprochen. Ich habe meinen Namen gehört.« Ich schnaubte wütend.

»Wir haben nur überlegt, wann wir uns mal wieder sehen. Ich wollte sie einladen zu uns. In die Eifel.«

»Was? Du willst Gäste einladen, bevor wir überhaupt eine Küche haben?« Ich spie die Worte aus.

»Es sind unsere Freunde, Werner und seine Frau. Wir fahren jedes Wochenende in die Eifel und haben es bislang ohne eine gängige Markenküche überlebt. Warum sollte ihnen das nicht auch gelingen?«

Auch Martin war müde, machte ich mir klar. Nicht streiten, Constanze, jetzt nicht streiten.

Zehn schweigsame Minuten später fuhr ich auf den Kölner Ring. Martin war eingeschlafen, bevor ich ihn noch einmal nach seinem Telefonat mit Werner Bromkes fragen konnte. Er wachte erst wieder auf, als ich auf den knirschenden Kies der Einfahrt unseres Hauses fuhr.

Kapitel 5

Ich setzte Wasser auf, kochte Pasta. Wir aßen schweigend auf der Terrasse, jeder in seine eigenen Gedanken versunken wie Karpfen im Teich.

»Ich muss noch Akten lesen«, sagte Martin und verzog sich ins Wohnzimmer. Ich blieb noch eine Weile auf der Terrasse sitzen, doch Dunst zog auf. Es wurde kühl. Mich fröstelte. Ich beschloss, in die Badewanne zu gehen. Auch in unserer Wohnung in Aachen hatten wir eine Badewanne, aber im Alltag duschte ich lieber. Baden war Entspannung, etwas für die Seele und nicht zum Sauberwerden. Ich zündete Duftkerzen an, goss jede Menge an Schaumbad in das heiße Wasser. Von unten hörte ich plötzlich die Flex. Martin schnitt Fliesen. Es klang wütend.

Nach dem Bad rubbelte ich mich mit einem harten Handtuch trocken. Meine Haut war rot und schien zu glühen. Meinen Bademantel hatte ich im Schlafzimmer vergessen, deshalb ging ich nackt durch den Flur. Ich warf einen Blick durch das Fenster. Draußen war es schwarz. Die Nacht hatte ein dunkles Tuch über die Gegend geworfen. Es gab keine Straßenlaternen, das nächste Nachbarhaus war etliche hundert Meter entfernt. Dunkelheit bekam hier eine ganz andere, tiefere Bedeutung als in der Stadt.

Mir war bewusst, dass man mich gut sehen konnte, falls dort draußen jemand stand, aber wer sollte das sein? Ich strich mir die feuchten Haare aus der Stirn, als könne ich so auch meine Gedanken wegwischen. Der Dielenboden knarzte, wie immer an dieser Stelle, aber diesmal zuckte ich zusammen. Fluchend öffnete ich die Schlafzimmertür. Warum hatten mich Martins Worte so verunsichert? Der Fall Robert Theißen war acht Jahre her, ich hatte ihn – nun ja, nicht vergessen, aber doch verdrängt. Es gab ganz andere Klienten, die viel deutlicher und offener Bedrohungen ausgesprochen hatten. Möglicherweise war Theißen in meinen Augen so gefährlich, gerade weil er es nicht getan hatte.

Im Schlafzimmer brannte das Nachtlicht auf meiner Bettseite. Dies Zimmer hatten wir gleich zu Anfang fertig gemacht. Wir schliffen die alten Dielen ab, strichen die Wände in warmen Farben, ließen neue, größere Fenster einbauen. Die Wände des Hauses waren aus dicken Sandsteinen, die Fensterleibungen tief. Ich hatte aus Kiefernholz stabile Fensterbänke eingebaut und mit Kissen gepolstert. Hier war einer meiner Lieblingsplätze im Haus. Nach und nach wollten wir das Haus ganz nach unseren Vorstellungen gestalten. Es sollte nur aus Lieblingsplätzen bestehen.

Ich nahm meinen Bademantel und setzte mich auf den Fenstersitz, zog die Beine an und legte meine Arme um sie. Von unten konnte ich verworrene Geräusche hören. Hin und wieder ein schrilles Sirren. Ich überlegte, mich anzuziehen und Martin zu helfen, entschied mich aber dagegen.

Etwas stand zwischen uns – nicht nur der Stress und die Anspannung, die ihn meistens befiel, wenn er einen neuen Fall auf seinen Edelstahltisch bekam. Auch nicht seine Sorge um mich und seine Abneigung gegen meine Arbeit als Gutachterin. Da war noch mehr.

Als wir das Haus kauften, dachten wir, dass wir uns einen Traum erfüllen würden. Doch inzwischen war der erste Ansporn abgearbeitet und der Elan verpufft. Zeit schien schneller zu vergehen und immer knapper zu werden. Wir sollten, dachte ich, Handwerker einspannen.

Die Tür öffnete sich mit dem vertrauten Knarren.

»Hi.« Martin betrat den Raum nicht, sah mich fragend an.

»Ich habe das Wasser in der Wanne gelassen, es sollte inzwischen die richtige Temperatur für dich haben: lauwarm.« Ich musste schmunzeln.

»Ich habe heute Nachmittag geduscht, Conny.«

»Und anschließend hast du Fliesenkleber angerührt und bist auf dem Boden herumgerutscht.«

Martin schaute an sich herunter, hob den Blick wieder, seine Augen funkelten. »Du hättest mit dem Baden warten sollen. Obwohl, nein, ich hasse es, lebendig gekocht zu werden.«

Ich lachte. »Magst du noch ein Glas Wein?«

»Anschließend.«

Martin rumorte im Bad, als ich die Treppe hinunterging. Im Erdgeschoss war es dunkel. Ich betätigte den Lichtschalter, kniff die Augen gegen das grelle Licht der nackten Glühbirne zusammen. Die Weinflasche und die Gläser standen auf dem Tisch im Hof. Das Außenlicht brannte, und ein Nachtfalter, der aussah wie ein weißes Taschentuch, flatterte um die Lampe. Ich ging einen Schritt vorwärts, zögerte dann. Weiter als bis zur Terrassenbegrenzung konnte ich nicht sehen. Obwohl es immer noch warm war, kroch eine Gänsehaut meinen Rücken empor. Die Härchen in meinem Nacken stellten sich auf.

Ich griff mit der einen Hand nach den Gläsern, mit der anderen zog ich den Bademantel zusammen. Die Weinflasche war leer, doch im Kühlschrank war eine zweite.

Zum ersten Mal, seit wir das Haus hatten, prüfte ich, ob alle Türen und Fenster geschlossen waren, bevor ich wieder nach oben ging.

Martin wartete schon im Schlafzimmer.

»Was hast du gemacht? Meine Arbeit begutachtet?« Er lächelte, nahm mir die Flasche und den Korkenzieher aus der Hand.

»Ich habe nur geschaut, ob alles zu ist.«

»Ach? Ist ein Unwetter im Anmarsch?«

Ich verkniff mir die böse Antwort, die schon fast auf meiner Zunge lag. Streit war das Letzte, was ich jetzt wollte. Ich drehte mich um und starrte wieder in die Dunkelheit.

»Conny, was ist los?« Martin trat hinter mich und legte seine Hand auf meinen Rücken.

»Nichts.«

»Das merke ich. Du hast dich noch nie für geschlossene Türen interessiert.«

»Du hast versucht, mir Angst einzujagen.«

»Wegen Theißen? Ja.«

»Aber das schaffst du nicht.« Ich sagte es bestimmt, mit mehr Überzeugung, als ich selbst besaß.

»Verdammt schade.« Er drehte mich zu sich und küsste mich auf den Mund.

Kapitel 6

Eine der wenigen Sachen, die wir von dem alten Mobiliar des Hauses behalten hatten, war ein großer Spiegel in einem massiven Holzrahmen. Die Scheibe war gesprungen, Martin wollte sie ersetzen lassen, ich nicht. Das gesprungene Glas hatte etwas, fand ich. Es symbolisierte für mich dieses alte Haus, das schon seit fast zweihundert Jahren existierte. Erinnerungen lauerten in jeder Ecke, jedem Winkel – Erinnerungen an Menschen, die einst hier gewohnt, das Haus mit Leben, Liebe, Trauer, Wut, Leidenschaft und Tod gefüllt hatten. Der Spiegel stand auf dem Boden unserem Bett gegenüber. Einige Kerzen flackerten vor ihm im Luftzug. Das Glas warf den Lichtschein mannigfaltig gebrochen zurück.

Ich konnte die Umrisse unserer Körper sehen, drehte mich zu Martin und strich ihm über die schweißnasse Haut, die glänzte, als wäre sie mit frischem Lack überzogen. Er atmete tief und gleichmäßig. Ich zog die leichte Decke über mich und schloss die Augen.

Als ich aufwachte, dämmerte es draußen. Ich griff neben mich, doch da waren nur die Laken. Verstört setzte ich mich im Bett auf. Die Kerzen waren gelöscht, nicht heruntergebrannt. Von Martin war nichts zu sehen. Ich zog meinen Bademantel über und ging nach unten. Er saß an dem Küchentisch, über Unterlagen gebeugt.

»Guten Morgen«, murmelte ich. »Konntest du nicht schlafen?«

Martin schüttelte den Kopf, ohne ihn zu heben. »Hab ich dich geweckt?«

»Nein. Seit wann bist du auf?« Ich betätigte den Schalter der Senseo-Maschine.

»Schon eine Weile. Gib mir den Kaffee, und leg du dich wieder hin. Es ist noch keine fünf.«

»Nette Aufnahmen.« Ich beugte mich über seine Schulter. Auf der schrundigen Holzplatte verteilt lagen Hochglanzbilder. Tatortfotos sowie Nahaufnahmen der einzelnen Körperteile des Toten. »Suchst du was Bestimmtes?«

»Ich weiß nicht. Ich bin wach geworden und hatte das sichere Gefühl, irgendetwas übersehen zu haben. Aber was? Ich komme einfach nicht darauf.«

Ich zog mir einen Stuhl heran und studierte die Bilder. »Warum die Arme und Hände? Was ist da, was dir seltsam vorkommt?«

»Wenn ich das nur wüsste … Schau, er war Junkie. Siehst du die Einstiche?«

Nur mit geschultem Auge waren sie auf den Bildern zu erkennen, da sich die Haut verfärbt hatte und von Bissspuren überzogen war.

»Was war das? Ratten?« Ich deutete auf eine hässliche Wunde, um die Fliegen schwirrten.

»Vermutlich. Spitze Zähne, kann auch ein Marder oder ein Fuchs gewesen sein.«

Ich zog ein weiteres Foto heran, verglich die beiden. »Das ist der linke Arm, hier sehe ich die Einstiche. Hauptsächlich in der Armbeuge und auf dem Handrücken. Er kann noch nicht lange gespritzt haben.«

»Ja, das glaube ich auch. Ich werde ein Drogenscreening anordnen.« Martin machte sich eine Notiz.

Ich suchte unter den Bildern eines, das den Kopf des Toten zeigte. »Seine Haare sind zu kurz, du wirst keinen Zeitrahmen der Sucht feststellen können. Wenn er noch nicht lange gespritzt hat, wirst du es in den Haaren gar nicht nachweisen können.« Mein Blick blieb auf dem Bild haften. »Irgendwas ist komisch.«

»Ja, nicht wahr? Aber was?«

»Wir gehen davon aus, dass der Tote aus dem Obdachlosen-Milieu stammt, richtig?«

Martin nickt. Er stand auf und holte uns Kaffee.

»Martin, das kann nicht sein. Welcher Obdachlose geht zum Friseur? Was ist mit seinen Zähnen?«

Martin suchte nach der entsprechenden Notiz in den Unterlagen. »Kariös.«

»Und schlecht geputzt?«

Er setzte sich neben mich, sah mich nachdenklich an. »Das weiß ich gar nicht. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke … Allerdings gibt es tatsächlich Tippelbrüder, die kurze Haare haben. Meistens dann, wenn sie Läuse oder Flöhe hatten. Rasieren geht schnell und ist einfach. Viele Unterkünfte haben doch diese Schergeräte – weißt du, was ich meine?«

»Haarschneidemaschinen. Aber es ist Sommer. Im Sommer werden die Unterkünfte nur selten aufgesucht.« Ich hob das Bild hoch. »Die Kleidung ist zerrissen.«

»Das kann auch von Tieren stammen.« Er nippte an seinem Kaffee, stellte die Tasse dann abrupt ab. »Maria hat die ersten Untersuchungen gemacht. Sie ist gründlich und gut. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir etwas Entscheidendes übersehen.«

»Ich fahre dich nach Köln.«

Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als ich zurückkehrte. Martin hatte ich am Institut abgesetzt. Als ich dort vom Parkplatz fuhr, sah ich Maria. Ich winkte grüßend zu ihr hinüber, doch sie schien durch mich durchzusehen. Was machte sie so früh im Institut? Es versetzte mir einen Stich.

Kapitel 7

Während der Heimfahrt dachte ich über die beiden nach. Ich war eifersüchtig, wusste aber nicht, wieso. Sie waren Kollegen und verstanden sich gut. Ich sollte mich für Martin freuen, aber ich tat es nicht.

Ich muss mich ablenken, dachte ich, als ich auf den Hof fuhr.

Meine Laufschuhe standen schmutzverkrustet in der Ecke des Schlafzimmers. Im Frühjahr war ich das letzte Mal gelaufen. Es wurde Zeit, liebgewonnene Rituale wieder aufzunehmen.

Im Hof machte ich ein paar Dehnungsübungen und trabte dann langsam in Richtung Wald an den Wiesen und ihren Gräben entlang, die ganz bedeckt waren mit Entengrütze. Die Angst der vergangenen Nacht war verschwunden.

Aus den Wiesen tönte der steigende und fallende Gesang der Grillen, die Luft war durchzogen mit Staub, der im Sonnenlicht glitzerte, es roch herrlich nach Heu und trockener Erde. Ich lauschte der Botschaft, dass das Leben großartig war.

Im Wald wurde die Luft kühler, der Boden war hier nicht ganz so trocken und hart, ich legte mit dem Tempo zu. Da ich wusste, wie mein Körper nach mehrmonatiger Laufpause reagieren würde, wählte ich die kurze Strecke. Das Laufen tat mir gut, auch wenn ich meine Muskeln schmerzhaft spürte.

Wind kam auf, und als ich auf den Hof zurückkehrte, schwang die Terrassentür sachte hin und her. Ich lachte lauthals, soviel zu meiner übergroßen Besorgnis – ich hatte glatt vergessen abzuschließen.

Im Kühlschrank war eine Flasche Wasser, die ich halb leer trank. Die Milchflasche stand neben dem Kühlschrank. Hatte ich heute Morgen vergessen sie zurückzustellen? Nachdenklich hob ich sie hoch. Sie war fast leer, dabei hatte ich die Milch doch gestern erst gekauft. Vielleicht hatte Martin heute Nacht davon getrunken. Unsicher stellte ich die Flasche in den Kühlschrank zurück. Dann schlüpfte ich aus den dreckigen Sachen und stopfte sie in eine Plastiktüte. Ich würde sie in unserer Wohnung in Aachen waschen müssen, da wir hier keine Waschmaschine hatten. Auch etwas, was ich so schnell wie möglich ändern wollte.

Das T-Shirt, das ich als Nachthemd trug, würde ich auch waschen. Ich suchte es im Schlafzimmer, dann im Bad, fand es nicht. Dinge verschwinden nicht, Constanze, sagte ich mir. Es wird irgendwo liegen. Ich hob die Decken und die Kissen an, sah unterm Bett nach, aber das T-Shirt blieb verschwunden.

Die Terrassentür stand offen, als ich vom Laufen zurückgekommen war. Hatte ich wirklich vergessen, sie zu schließen, oder war jemand hier gewesen? Jemand, der von der Milch getrunken und mein Nachthemd genommen hatte? Langsam ging ich durch das Haus, suchte nach Spuren, nach Auffälligkeiten. Standen die Stühle so da, als wir heute Morgen gefahren sind? Lag das Buch so auf dem Tisch? Ich war mir nicht sicher.

Martin hatte versucht, mir Angst zu machen. Er tat es aus Sorge. War die Sorge berechtigt? Konnte Theißen hier gewesen sein? War er es womöglich noch?

Im Haus war niemand. Vielleicht bildete ich mir das alles nur ein, wurde paranoid.

Ich beschloss, meine Angst zu überwinden, und setzte mich mit einer Tasse Kaffee auf die Terrasse in die Sonne. Bei jedem Geräusch zuckte ich jedoch zusammen, und immer wieder schaute ich mich um. Bis auf den Wind und einen vorwitzigen Hasen, der am Löwenzahn am Rande des Hofes knabberte, war nichts zu hören.

Die Zeit schien sich wie Sirup zu ziehen. Ich sehnte den Augenblick herbei, in dem Martin mich anrufen würde.

Eigentlich hatten Martin und ich uns unser Leben anders vorgestellt, damals, als wir uns ineinander verliebten. Er war verheiratet und für mich jemand, der somit absolut tabu war. Das Gefühl hielt nicht lange vor. Ich verliebte mich in ihn, in diesen Fremden, der meine Seele mit wenigen Worten berührt hatte. Damals hockten wir Abend um Abend in den Räumen der Rechtsmedizin, gebeugt über unsere Unterlagen. Im Raum nebenan lagerten die Toten in ihren kalten Schubladen. Schon bald wurde mir bewusst, dass die Fachrichtung nichts für mich war, dass mich die ständige Konfrontation mit dem Tod verrückt machen würde. Ich hielt nur aus, weil ich so Martin sehen, mit ihm reden konnte.

Irgendwann gab ich auf, weil ich es nicht mehr ertrug. Ich wechselte zur Psychiatrie, die Arbeit dort erfüllte mich, und bald ging es mir besser. Kinderpsychologie war der ideale Job für mich. Man erzielte schnelle Ergebnisse, konnte die Verbesserung des seelischen Zustands mitverfolgen. Martin vermisste ich jedoch schmerzlich.

Ein Jahr später traf ich ihn bei einer Veranstaltung auf dem Katschhof. Wir sahen uns und fielen uns in die Arme. Ich nahm an, dass er es rein freundschaftlich meinte, und wäre so gerne gleichgültiger gewesen. Nach zwei Bier erzählte er mir, dass er sich von seiner Frau getrennt hatte. Nach zwei weiteren Bier gingen wir in meine Wohnung. Von dem Tag an waren wir zusammen.

Das Schrillen des Telefons riss mich aus meinen Gedanken. Ich stand auf und ging ins Haus. Innen war es deutlich kühler. Mein Handy legte ich aus Gewohnheit immer auf das Tischchen in der Diele, doch dort lag es nicht. Ich ging dem Klingeln nach und fand den Apparat im Hauswirtschaftsraum.

Das Display zeigte keine Nummer an.

»Ja?« Es war nur atmosphärisches Rauschen zu hören. Manchmal hatten wir hier keinen Empfang. »Hallo?«, rief ich lauter. »Martin? Bist du das? Soll ich dich abholen?«

Es klickte, das Gespräch war unterbrochen worden. Ich war mir sicher, zuletzt Atemgeräusche wahrgenommen zu haben. Nur wenige Leute hatten meine Handynummer. In Gedanken ging ich sie durch. Vielleicht hatte mich ja der Anrufer nicht gehört, möglicherweise war der Empfang doch gestört.

Langsam ging ich wieder nach draußen, das Handy immer noch in der Hand. Mir fiel niemand ein, der mich an einem Sonntag anrufen würde.

Irgendwo in der Nähe startete ein Auto. Es klang nach einem Sportwagen, einem zornigen Insekt. Der Motor heulte auf, der Wagen beschleunigte und fuhr davon. Ich sah nur die Staubwolke hinter der Wiese und ärgerte mich über rücksichtslose Ausflügler.

Das Telefon klingelte wieder. Ich ließ es vor Schreck beinahe fallen.

»Conny?« Martin klang müde und gereizt. »Ich mache hier gleich Feierabend.«

»Jetzt?«

»Ja, kommst du mich abholen?«

Ich dachte an die Milch und das T-Shirt, an mein Handy, das nicht dort gelegen hatte, wo ich es immer hintat. Ich fühlte mich beobachtet und unwohl. Den Gedanken an den Lachsack und die Blumen verdrängte ich.

»Ich würde lieber direkt nach Aachen zurückfahren.«

»Ist etwas passiert?« Ich konnte die Anspannung in seiner Stimme hören.

»Nein. Wahrscheinlich sehe ich nur Gespenster.«

Er schwieg einen Moment. »Wenn du nach Aachen willst, ist es Blödsinn, mich in Köln abzuholen. Ich setze mich in den Zug.«

»Ich fahre jetzt gleich. Seid ihr fertig? Habt ihr was gefunden?« Plötzlich wurde ich hektisch. Ich versuchte meinem Atem einen langsamen Rhythmus zu geben.

»Erzähle ich dir dann.« Martin legte auf. Mechanisch räumte ich den Tisch ab, verstaute Notizbuch, Stift und Handy in meiner Handtasche, spülte die Kaffeetasse. Dann zog ich mich um, machte das Bett und räumte grob auf.

Bevor ich das Haus verließ, überprüfte ich diesmal alle Fenster und Türen und kam mir komisch dabei vor. Eine seltsame Unruhe hatte mich gepackt und wollte mich nicht loslassen. Ich nahm das Handy aus meiner Tasche, schaute darauf. Martin hatte nicht noch einmal angerufen. Der kleine Lachsack war auch in meiner Tasche. Ich hatte ihn lustig gefunden, hatte überlegt, ob ich ihn bei Terminen benutzen konnte, um die Stimmung zu lockern. Plötzlich fand ich ihn nicht mehr witzig. Ich drückte den Knopf.

»HAHAHAHAHA!«

Ein unangenehmes Geräusch, jemand lachte mich aus. Theißen? War er in meiner Praxis gewesen? Hatte er den Lachsack dort hingelegt? Mich schauderte, und ich warf das Spielzeug in den Müll.

Ich war froh, als ich die kurvenreiche Straße hinunterfuhr und den Wald im Rückspiegel wachsen sah. Wolken zogen auf, die dunkler waren als der Abendhimmel. Die Luft schien zu stehen, ein Hindernis zu bilden. Es war nur meine Einbildung.

»Denn er hat seine Engel befohlen über dir«, sang der Chor auf der CD im Wechsler. Mendelssohn, Martins Musik. Ich versuchte, mich zu entspannen und mich auf ihn zu freuen.

Als ich hinter Konzen auf die Bundesstraße fuhr, platschten die ersten Regentropfen auf die Windschutzscheibe. Immer noch war die Luft stickig, und da ich keine Klimaanlage hatte, waren die Fenster heruntergelassen. Ich betätigte die Fensterheber keinen Moment zu früh, denn plötzlich schien ein heftiger Monsunregen loszubrechen. Die Geschwindigkeit hatte ich vorher schon reduziert, doch nun kroch ich nur noch dahin. Eine Wasserwand stand vor mir, und der Staub auf dem Asphalt verwandelte sich in eine rutschige Schicht. Hinter mir hupte jemand, überholte dann rasant. Ein Sportwagen – ich hatte ihn nicht kommen sehen, konzentrierte mich auf den Sichttunnel, den meine Scheinwerfer auf der Straße schufen.

Als ich bei Kornelimünster abbog, blockierten Polizei und Rettungswagen die rechte Spur. Ein Auto war in den Graben gefahren. Ich hatte nicht die Nerven hinzuschauen. Ob es der kleine Sportwagen war? Wenn meine Augen mich in der Dunkelheit und bei dem Regen nicht getäuscht hatten, war der Wagen gelb-schwarz lackiert. Wieder musste ich an ein böses Insekt denken.

Auf der Oppenhoffallee fand ich keinen Parkplatz und stellte meinen Wagen entnervt in einer Seitenstraße ab. Es regnete kontinuierlich, wenn auch nicht mehr so heftig.

Ein paar Meter vor unserer Haustür blieb ich stehen. Der Regen war warm. Ich war durchnässt, legte den Kopf in den Nacken und fing einen Regentropfen mit der Zunge auf. Alle Unruhe fiel von mir ab, ich lachte wie ein kleines Kind.

Im Hausflur des Hauses aus der letzten Jahrhundertwende roch es so moderig wie immer, aber in unserer Wohnung duftete es nach Rosen und Vanille. Nachdem ich die feuchten gegen trockene Sachen getauscht hatte, setzte ich Teewasser auf. Mein Magen knurrte empfindlich, doch der Kühlschrank bot nichts, was mich ansprach. Ich wollte gerade Martin anrufen, als er die Wohnungstür aufschloss. Er nahm mich in die Arme und küsste mich ungewohnt fest auf den Mund.

»Hey!« Ich lachte. »Ich freue mich auch, dich zu sehen.«

Martin stellte den Metallkoffer mit seinen Utensilien in das Arbeitszimmer, ging dann ins Bad, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Irgendetwas bedrückte ihn, er war anders als sonst. Ich nahm an, dass es mit dem Fall zu tun hatte. Mit einer Tasse Tee zog ich mich ins Wohnzimmer zurück, wartete, bis er soweit war, zu mir zu kommen.

Ich musste eingenickt sein, denn als ich hochschrak, hatte es aufgehört zu regnen und Martin saß neben mir auf der Couch. Ich rieb mir über das Gesicht, sah ihn an. Er starrte auf den Parkettboden, hielt einen Becher in der Hand, hob ihn nun, schwenkte ihn. Ich roch Kaffeeduft.

»Hast du Hunger?«

»Hmm.«

»Ich liebe klare Aussagen, Martin.« Mein Lachen klang brüchig. »Ich habe Hunger, mächtig sogar, aber keine Lust zu kochen. Sollen wir etwas bestellen?«

Martin gab undefinierbare Laute von sich, ich interpretierte sie als »Ja« und griff nach dem Telefon, das auf dem Beistelltisch neben dem Sofa lag.

»Chinesisch? Pizza? Indisch? Türkisch?« Wir hatten eine lange Liste Bestelldienste im Telefon gespeichert, denn obwohl ich es genoss, ausgiebig zu kochen und zu essen, fehlte durch Martins unregelmäßige Arbeit oft die Zeit.

»Pizza ist okay.«

»Wo bleibt deine Abenteuerlust?«

Martin schaute mich an, er sah müde aus.

»Okay, okay. War ein Scherz. Ich bestelle Pizza und Salat, bezahle auch, aber im Gegenzug erzählst du mir von der Laus, die dir über die Leber gelaufen ist.«

Unser Lieblingsitaliener lieferte knappe zwanzig Minuten später.

»Möchtest du etwas trinken?«

Martin schüttelte den Kopf. Ich versuchte es noch mal. »Brauchst du irgendetwas anderes?«

»Urlaub brauche ich. Und zehn Stunden Schlaf am Stück. Eine neue Staatsanwältin wäre auch nicht schlecht.« Er zerteilte die Pizza, rollte ein Stück zusammen und schob es sich in den Mund. Ein Käsefaden zog sich vom Teller bis zu seinem Kinn. Es lag also an der Staatsanwältin, erleichtert atmete ich aus.

»Was ist mit der Drauer?«

»Nichts, gar nichts. Überhaupt nichts. Sie macht ihre Arbeit hervorragend.« Er lachte tonlos, es klang nicht heiter. »Sie hat den Fall für beendet erklärt.«

»Ihr habt den Fall aufgeklärt?«

»Nein, so würde ich das nicht nennen. Für die Drauer ist es kein Fall. Jemand ist gestorben. Punkt. Natürlich ist er auf der Liste der unidentifizierten Toten, und sie ist der Meinung, dass er dort auch bleibt. Niemand scheint ihn zu vermissen. Wir alle wissen, dass sich solche Fälle selten von alleine auflösen. Aber was soll es?«

»Kein Mord? Nur ein Todesfall?« Überrascht legte ich die Gabel beiseite und griff nach der Serviette.

»Für sie ist es zumindest so. Ich habe versucht, ihr alle meine Argumente begreiflich zu machen, aber sie hat sie mit einer Handbewegung vom Tisch gewischt. Ein obdachloser Junkie ist gestorben. Vielleicht hat er sich zu Tode gesoffen oder sich den goldenen Schuss gesetzt. Das passiert, es ist traurig, aber unsere Ressourcen sollten wir mit so etwas nicht blockieren.«

»Aber was ist mit den Fliegen? Und dem Drogenscreening?«

»Drauer hat es wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass er vermutlich nicht im Wald gestorben ist. Sie hatte auch eine Erklärung, die tatsächlich plausibel klingt: John Doe und seine Kumpel haben sich einen netten Abend in einer Scheune gemacht. Welche Drogen er eventuell genommen hat, spielt in dem Fall keine erhebliche Rolle. Die Staatsanwältin hat das Screening abgelehnt. Doe verstarb, woran auch immer, zwei Tage später fing er mächtig an zu stinken. Die Kumpel brachten ihn zur letzten Ruhe in den Wald. Dort wurde er gefunden. Wir haben ihn gründlich untersucht, aber bisher keine Spuren von Fremdeinwirkung gefunden, nichts, was auf ein Gewaltverbrechen hindeutet. Einige Ungereimtheiten, aber keineswegs irgendetwas, was den Einsatz der Mordkommission erfordern würde. Akte zu, Fall geschlossen.«

Ich nickte. »Das ist doch gut, oder? Ich meine, es klingt tatsächlich plausibel. Er starb in einer Scheune, deshalb die Stallfliegen. Keine Anzeichen von Gewalt, kein Verbrechen. Was ist mit der Wunde im Bauch?«

»Die ist nach Eintritt des Todes entstanden. Die Röntgenbilder zeigen keine Auffälligkeiten an den Knochen, keinen Hinweis auf irgendwelche Stichwunden.« Martin stand auf, ging in die Küche. Ich hörte, dass er den Kühlschrank öffnete. Er kehrte zurück, blieb jedoch mit einer Bierflasche in der Hand im Türrahmen stehen. »Der Fall stinkt, aber ich habe keine Beweise, noch nicht einmal wirkliche Indizien. Es ist nur ein Gefühl.«

»Weibliche Intuition? Stimmt irgendetwas mit deinem Hormonhaushalt nicht?« Es sollte witzig klingen, aber ich bereute die Worte, sobald ich sie ausgesprochen hatte.

»Danke, Constanze.«

Ich sah ihm nach, er ging durch die Küche auf unseren kleinen Balkon. Nach einiger Zeit konnte ich eine Zigarette in der Dunkelheit aufglühen sehen. Martin rauchte sehr selten. Es gab nichts, womit ich den unbedarft gesagten Satz hätte wiedergutmachen können.

Wir hatten jahrelang erfolglos versucht, ein Kind zu bekommen. Es lag an ihm. Uns blieb nur noch die Möglichkeit einer künstlichen Befruchtung, doch ich sträubte mich dagegen. Nach Jahren Temperaturmessen, Sex nach Terminkalender, unzähligen Untersuchungen, Medikamenten und jeden Monat Hoffen, Bangen und schließlich niederschmetternder Verzweiflung bat ich um eine Pause. Ich wollte zu uns als Liebespaar zurückfinden, sah mich aber nur noch als Zuchtstute. Die Pause dauerte nun zwei Jahre.

Ich beschloss zu Bett zu gehen und zu lesen.

Martin folgte mir eine Stunde später. Er kuschelte sich an mich, was mich beruhigte.

»Weißt du«, murmelte er schon im Halbschlaf, »John Doe war Linkshänder, da bin ich mir fast sicher. Und das passt einfach nicht. Er hätte Rechtshänder sein müssen.«

Ich wollte nachfragen, aber seine Atemzüge wurden gleichmäßiger und tiefer.

»Wir sollten den Handyempfang im Haus noch mal überprüfen.« Ich streichelte ihn über die kurzen, grauen Haare. »Ich habe dich bei deinem ersten Anruf überhaupt nicht gehört.«

»Hab nur einmal angerufen …« Er drehte sich um und schlief ein. Kopfschüttelnd löschte ich das Licht. Wahrscheinlich hatte sich nur irgendjemand verwählt, und ich maß der Sache zu viel Gewicht bei. Auch für die anderen Dinge gab es ganz sicher eine Erklärung. Ich stopfte mein Kissen zurecht und beschloss, mir keine unnötigen Gedanken mehr zu machen.

Der Telefonanruf verfolgte mich bis in meine Träume. Unruhig wälzte ich mich von einer Seite auf die andere, dämmerte weg, wurde wieder wach. Dann klingelte mein Handy und ich schreckte hoch.

Kapitel 8

»Wach auf. Du träumst, Conny.« Martin hielt mich fest.

Ich schaute auf den Wecker, fünf Uhr vierzehn. »Mein Handy hat geklingelt …«

»Du hast geschrien, Constanze. Geklingelt hat hier nichts. Beruhige dich!«

Ich löste mich aus seinem Griff und stand auf.

»Wo willst du hin?« Martin ließ sich zurücksinken.

»Nur etwas trinken. Schlaf weiter.« Im Flur brannte wie immer das Licht. Ich tapste mit nackten Füßen über die kalten Fliesen. Mein Handy lag auf dem Tischchen im Flur. Ich nahm es hoch. Ein Anruf in Abwesenheit. Um zu sehen, wann angerufen worden war, musste ich in das Menü gehen. Ich drückte die Tastenkombination und war auf einmal im Telefonbuch. Ich drückte noch mal und hatte die Liste der vergangenen Anrufe gelöscht. Jetzt konnte ich nicht mehr feststellen, ob es heute Nacht geklingelt hatte oder ob der Anruf vom frühen Abend noch angezeigt worden war. Fluchend legte ich den Apparat hin und ging in die Küche. Ich trank einen Schluck Wasser. Langsam beruhigte ich mich, Martin hatte recht, es war sicher nur ein dummer Traum.

Am Montag strahlte die Sonne wieder. Martin holte frische Brötchen, las in aller Ruhe die Zeitung, kochte sich noch eine zweite Tasse Kaffee.

»Musst du nicht los?«, fragte ich verwundert.

»Drauer hat mir freigegeben.« Er verzog das Gesicht zu einer Grimasse. Es sollte wohl ein Lächeln sein.

»Dann kannst du ja in den Baumarkt fahren und die Armaturen für die Küche aussuchen. Ich vertraue deinem Geschmack.«

»Kann ich machen.«

»Glücklich bist du damit nicht.«