4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Im Alter von eineinhalb Jahren flüchten seine Eltern nach Westdeutschland und nehmen nur seinen geradegeborenen Bruder mit. Seine Großeltern füllen diese Lücke mit großer Hingabe aus und bieten ihm eine glückliche und behütete Kindheit. Kurz vor seinem zwölften Geburtstag stirbt der Großvater. In den Jahren derPubertät ist er nun im wesentlichen auf sich gestellt. Schulabschluß, Fotografenlehre, die übereilte Hochzeit mit seiner Schulfreundin, die Armeezeit und auch immer wieder kleine Liebesabenteuer erzählen voneinem prall gefüllten Leben im Osten Deutschlands. Die Dreigleisigkeit seiner Interessen bringt dabei ständig neue Facetten ins Spiel. Nachdenkliches und Amüsantes in einem lockeren humorvollen Erzählstil lassen beim Lesersicher keine Langeweile aufkommen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 621

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

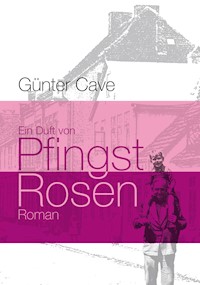

Ein Duft von Pfingstrosen • Günter Cave

Roman

Dies ist eine wahre Geschichte. Es ist meine Geschichte.

Einige Namen sind geändert, ebenso einige Bezüge auf Personen, Orte und Handlungen.

(Regelwerk; Duden 20. Auflage)

Günter Cave

Ein Duft von Pfingstrosen

Roman

Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muß.

Johann Gottfried Herder

Kapitel

1

Wie man einen Hasen fängt

2

Alle Jahre wieder

3

Die Kirschen in unserem Garten

4

Wie man zu Rollschuhen kommt

5

Einschulung mit Hindernissen

6

Großvater – unser letztes Jahr

7

Das Leben geht weiter

8

Kein Kind mehr

9

Die Komets

10

Melinda

11

Die Schulzeit geht zu Ende

12

Lehrjahre

13

Ja, das geloben wir

14

Das richtige Leben

15

Die X. Weltfestspiele

16

Mein erstes Auto

17

Gruppe „dezent“

18

Mein neues Leben

Meinen Großeltern gewidmet

Erstes Kapitel

Wie man einen Hasen fängt

Fest hielt ich Großvaters Hand, als wir an diesem lauen Junimorgen in Richtung Wald marschierten, um Pilze zu sammeln. Die Sonne reichte noch nicht über den Horizont, doch der junge Tag lebte bereits von ihrem Atem. Wie riecht eigentlich Morgendämmerung an so einem wunderbaren Tag? An diesem Morgen roch es nach dem kleinen See, der zur linken Seite unseres Weges lag. Seine lustigen Wellen glitzerten, als würden sie uns zuzwinkern. Ein Hauch von Moder drang aus dem Morast herüber. Aus seinem Schilfgürtel hörte man das Gequake und Geschnatter der Wildenten und den Ruf des Haubentauchers. Auf der anderen Seite umsäumte eine lange Reihe alter, verkrüppelter Weiden eine Koppel mit dösenden Kühen.

Wir waren nicht die einzigen Frühaufsteher. In den Zweigen gab es bereits geschäftiges Treiben. Spatzen mit lautem Gezänk, Singvögel mit den verschiedensten Melodien, und selbst die Saatkrähen, beschäftigt mit einem frischen Kuhfladen, steuerten ihren jämmerlich klingenden Part bei. Über allem lag jungfräulicher Tau, der in wenigen Minuten das Mahl der aufgehenden Sonne werden sollte. Es roch nach diesen Kuhfladen, und es roch nach Pferdeäpfeln, die unseren Weg garnierten. Zusammen mit dem Duft der Blumen und Gräser, die auf der Koppel hinter den Weiden wuchsen, ergab sich dieser kaum zu beschreibende Geruch. Ein Geruch, der sich einem Kind tief ins Bewußtsein prägt, den es nie mehr vergißt und der ein Leben lang einen kleinen sehnsüchtigen Schmerz in der Brust entstehen läßt – Heimat.

Großmutter hatte unseren kleinen Rucksack gepackt. Margarinestullen und gekochte Eier, einzeln eingeschlagen in Zeitungspapier, und diesen dann in meine Verantwortung überstellt.

Als sei der Verpflegungsauftrag nicht schon verantwortungsvoll genug, erweiterte sie ihn um: „… und bring’ zum Mittag einen Hasen mit!“

Immer, wenn mein Großvater aus dem Haus ging, küßte er seine Leni dreimal auf den Mund: „Tschüs, Leni.“ – „Tschüs, Hannes.“ Wenn es gut lief, blieb es für mich bei einer warmen Umarmung. Meistens jedoch kam ich um das berüchtigte Taschentuch, mit etwas Spucke benetzt, nicht herum: „Hast’ dir wieder nicht den Mund abgewischt.“ Doch – meine Großeltern liebten sich sehr. Und sie liebten mich – und ich sie. Ihre lebenslange Ehe hatte drei Söhne hervorgebracht: Karl und Paul, meine Onkel, und Günter, der mein Vater war.

Großvaters Hände waren für einen Mann nicht besonders groß, dafür sehr kräftig. Er reichte dieses Merkmal an seine beiden Söhne Karl und Günter weiter, und ich bekam als Dreingabe noch ein wenig zu kurze Arme, also vorteilhaft kurze Hebel, wie der Anatom sagen würde. Kombiniert mit je fünf kleinen, geschickten Werkzeugen an den Enden, konnte man mit dieser Erblast gut leben. Als Ausgleich für die etwas zu kurzen Arme erhielt ich von meiner Mutter die langen, recht kräftigen Beine. Nein, natürlich nicht ihre – es waren schon meine, aber der Bauplan war derselbe.

Die Freude über mich, den Erstgeborenen, muß sehr groß gewesen sein, denn man gab mir gleich drei Vornamen: Den meines Vaters, eine tolle Idee, den meines Großvaters und den meines Urgroßvaters: Günter-Karl-Johannes – man kann sich’s nicht aussuchen. So gingen wir im Wanderschritt in Richtung Wald.

An der einen Hand hielt ich meinen Großvater oder umgekehrt, in der anderen Hand trug ich sorgsam meine „Hasenwaffe“:

Eine aus Zeitungspapier gedrehte Tüte mit einer Portion Kochsalz, das nicht nur zum Genuß der mitgeführten Eier bestimmt war, sondern auch einfach auf den Schwanz eines noch zu findenden Hasen gestreut werden sollte, um diesen dann, praktisch willenlos, der Bratpfanne meiner Großmutter zuzuführen. Diese an Einfachheit kaum zu überbietende Jagdtechnik werde seit Generationen angewandt, erklärte mir meine Großmutter. Über die Erfolgsrate derartiger Aktionen schwieg sie sich allerdings wohlweislich aus.

Ungefähr eine Stunde marschierte ich nun schon tapfer neben Großvater her. Im bläulichen Dunst war der Waldrand bereits als dunkler Streifen am Horizont erkennbar. Großvater erklärte mir, wenn man ein Ziel in der Ferne bereits ausmachen könne, wäre man als Wandersmann etwa eine Stunde davon entfernt. Für unser flaches Mecklenburg durfte man das wohl gelten lassen. Des weiteren beherrschte er eine mir unbegreifliche Orientierungstechnik: Mit den Zeigern seiner Taschenuhr und dem Sonnenstand bestimmte er die Himmelsrichtung.

Grandios!

Die Weidekoppel lag nun hinter uns, und wir kamen in ein kleines Dorf. Was heißt Dorf. Drei Häuser und vier Spitzbuben, sagt man hier bei uns salopp. Der Weg gabelte sich.

„Wenn wir links abbiegen, laufen wir um den See herum und kommen wieder nach Hause“, sprach der Ortskundige mit der Taschenuhr. Also rechts herum. Ein Pferdefuhrwerk kam uns entgegen. Aha, der Pferdeäpfelmacher. Obwohl einander unbekannt, grüßte man sich. Erstens waren wir allein auf weiter Flur und zweitens war zu der Zeit Herr Knigge noch Allgemeingut.

„Opa?“ – „Ja, mien Jung.“

„Wenn die Sonne nicht scheint, wie kommen wir dann wieder nach Hause?“ Der Trick mit der Taschenuhr machte mir doch Sorgen, zumal ich ihn nicht richtig kapiert hatte. Was, wenn das Ding mal stehen blieb? Im vergangenen Herbst hatte Opa die Uhr in unserem Garten verloren. Das heißt, daß sie dort lag, wußte er da noch nicht.

Im Frühjahr fand er sie unter dem Laub wieder. Die dicke Chromschicht hatte die Oberfläche nicht einmal anrosten lassen. Es handelte sich um eine „Russenuhr“. Nach der Befreiung durch die Rote Armee war unser kleines Städtchen von Kasernen „der Freunde“ umzingelt. Diese Jungs tauschten ihre ohnehin dürftige Habe gegen Schnaps oder auch Dinge, welche sie „gefunden“ hatten.

Von dort stammte auch diese Uhr.

Opa wischte sie einfach ab und zog sie behutsam wieder auf:

Tick-tick-tick. Sie lief, als wäre nichts geschehen.

„Was ist denn nun, wenn die Sonne nicht scheint?“, fragte ich besorgt.

„Dann benutzen wir eben einen Kompaß.“

„Was ist das?“

„Ein Ding, ähnlich wie eine Uhr, aber mit nur einem Zeiger, der immer nach Norden zeigt.“ – „Haben wir so was auch?“ – „Nein, aber wir finden auch so nach Hause“, sprach der Ortskundige abermals.

Opa konnte sogar die Himmelsrichtung im Wald von den Bäumen ablesen. Mein Vertrauen in meinen Opa war riesengroß. Er wußte einfach alles. So ließ ich es erst einmal gut sein.

Großvater stimmte ein Lied an: „In der Lüneburger Heide, in dem wunderschönen Land …“ – „Elefant“, füllte ich die Pause.

„Ja, da hatt’ ich meine Freude …“

Großvater wurde in einem kleinen mecklenburgischen Dorf unweit unseres Städtchens geboren, dem Ort seiner Kindheitserinnerungen. Seine Jugend verbrachte er bereits als Soldat im Ersten Weltkrieg.

Bei uns auf der Kommode stand ein Bild aus dieser Zeit: Ein junger Mann mit Pickelhaube, Karabiner und aufgepflanztem Bajonett.

Brust raus, Bauch rein, stolz stand er da. Mein Opa hat bestimmt nie einen Menschen umgebracht – bestimmt nicht!

Für mich war das so selbstverständlich, daß ich mich nicht erinnere, je danach gefragt zu haben.

„Valleri, vallera“. Ich hatte in den Gesang eingestimmt.

Ich kannte sie alle, alle seine Lieder:

„Liebe kleine Schaffnerin, kling, kling, kling …“,

„In einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei …“,

„Die Kirschen in Nachbars Garten“ und viele weitere.

Artige Liedchen, manchmal ein klein wenig frivol, meistens Operettenmelodien. Das waren die Hits jener Zeit.

In unserem Wohnzimmer hing ein kleines Mandolinenbanjo an der Wand. Großvater hatte es sich in den Zwanzigern gekauft und mit seinen Freunden den Tanzboden unsicher gemacht. Ein großer Saal wie im Schützenhaus wurde von einem Trio bespielt! Ohne Mikrofone! Nur mit Akkordeon und Banjo. Der Schlagzeuger hatte eine kleine Trommel auf einem hölzernen Dreibock und ein paar Jazzbesen.

Das war die gesamte „Kapelle Knorke“.

Es gab ein Bild von diesen „heißen Jungs“. Irgendwann ist es mir leider verloren gegangen. Ich hätt’ es so gern wieder.

„Es war einfach wunderbar.“

„Ja, Hannes, das waren Zeiten auf den Schützenfesten, was?“

„Ja, Leni, war eine tolle Zeit. Was haben wir geschwoft!“

Nach den Mühen des Tages und in den Schummerstunden der Wintermonate stand mein Großvater nicht selten am Kachelofen in der Stube, ein Bein auf der Ofenbank, um für das Banjo eine Auflage zu haben. Sein Blick ging durch das Stubenfenster über den Horizont hinaus. Weit weg …

Heute glaube ich zu wissen, wo seine Gedanken waren. Sie waren in seinem Dorf, in dem er Lausbub sein durfte und sie waren bei seiner durch den Ersten Weltkrieg versauten Jugend. Die Goldenen Zwanziger waren eine kurze Zeit des Glücks mit Leni, meiner geliebten Oma, dann wurde ihm auch das verdorben.

Aus dem Zweiten Weltkrieg kehrte er mit einem Granatsplitter im Ellenbogen zurück. Nach all’ diesen Unsäglichkeiten wäre er beinahe noch, halbwegs heil heimgekehrt, an Typhus gestorben.

Nun stand er da und sang: „Alle Tage ist kein Sonntag …“

Mein lieber Opa – Großvater – Vater.

Wir hatten unser Ziel erreicht. Opa fand seine geheimen Stellen und begann, sich nach Pfifferlingen zu bücken. Ich bereitete mich mit Eifer auf meinen Einsatz vor: „Parole?“ – „Hase!“

Das Grinsen meiner Oma beim „Waffenempfang“ entschlüsselte sich für mich, als wir tatsächlich einige Hasen auf einer Lichtung erblickten, von denen jedoch nicht ein einziger meinem Vorhaben aufgeschlossen gegenüberstand. Mist.

Ich meine, blöd war ich schon mit vier Jahren nicht, hier hatte ich aber offensichtlich strategischen Nachholebedarf. Großvater war mit Pilzesammeln zu beschäftigt, um mich tiefer in diese Jagdtechnik einzuführen. So hatten wir beide unser Tun. Er erfolgreich bei den Pilzen, ich ohne – also ohne Erfolg. Beim Durchforsten meiner doch noch recht jungen Erinnerungen fand sich, genau genommen, kein einziges Ereignis auch nur in der Nähe von Hasenbraten.

Wruken ja – schlicht Kohlrüben oder auch Mecklenburger Ananas. Recht häufig verabreicht, aber immer variantenreich. Etwas dicker zum Überfüllen, Kartoffeln waren in den Fünfzigern kein Problem mehr, oder auch gern etwas dünner, als Eintopf mit einer Prise Zucker gegen den strengen Geschmack. Manchmal auch ein wenig „angesetzt“, mit leichter Bratennote sozusagen. Das offene Herdfeuer mit den schwarzen Eisentöpfen darauf war eben nicht so leicht zu steuern.

Die Junisonne hatte inzwischen einige Sprossen der Himmelsleiter erklommen und lugte hier und da durch das dichte Blätterdach. Diese besondere Stille im Wald – die ja eigentlich gar keine ist und doch als solche empfunden wird. Ständig knackte und raschelte es im Unterholz. Eine Eidechse floh vor unseren Schritten. Hoch im Geäst ertönte fröhlicher Vogelgesang. Ein Specht hämmerte ohne Unterlaß, und ein Kuckuck in der Ferne brüstete sich lauthals seines unredlichen Geschäftsgebarens.

„Na, dann helfe ich dir eben beim Pilzesammeln, Opilein.“

Ich sah mich um, entdeckte aber nur hier und da einen einsamen Pilz.

„Du trampelst ja die ganzen Pilze kaputt!“, rief Großvater unwirsch. „Welche?“, fragte ich zurück. „Na, dort unter dem Moos ist doch alles voll“, und wies auf meinen Trampelpfad.

„Ausreißen darf man die auch nicht, sonst wachsen sie nicht wieder!“ Großvater schnitt die Pilze sorgfältig mit seinem Taschenmesser dicht über der Erde ab. Dasselbe Taschenmesser war auch sein Eßbesteck, und er beschnitt damit im Garten die Sträucher.

Des weiteren schlitzte er beim Angeln den Fischen damit die Bäuche auf, um sie gleich an Ort und Stelle auszunehmen: „Hat Leni zu Hause nich’ die Sauerei auf ’m Küchentisch.“

Wer schon nichts zu Stande bringt, sollte wenigstens ordentlich essen. Ich packte unsere Stullen nebst Eiern aus. Salz hatten wir im Überfluß. „Hast ja gar nix verbraucht, mien Jung’?“, grinste nun auch Opa.

„Nee!“, was sollte ich auch sonst sagen?

Seine rauhe Hand fuhr über meinen Kopf. Ich kann mich nur an ein einziges Mal erinnern, daß ihm die Hand „ausgerutscht“ ist, und auch das nur halbherzig. Es war, als eines seiner jungen Pfirsichbäumchen meiner selbstgebauten Sprengladung zum Opfer fiel. Bum.

Das ist aber eine viel spätere Geschichte. Außerdem ist das Bäumchen auch wieder vollständig angewachsen.

Am frühen Vormittag standen dann endlich zwei Wassereimer voll mit Pfifferlingen für den Abtransport bereit. Vor uns lagen wieder zwei Stunden Fußmarsch. Nach Hause geht es immer irgendwie schneller. Ein Wassereimer wurde in den großen Rucksack geschoben, den trug Großvater auf dem Rücken. Den zweiten Eimer wechselte er alle hundert Schritte von einer Hand in die andere. Das muß eine Viecherei gewesen sein. Eine angeregte Unterhaltung gab es auf dem Rückweg nicht – auch keinen Gesang.

Auf halbem Weg kamen wir wieder durch das Dorf, in dem der Pferdeäpfelhersteller wahrscheinlich sein Zuhause hatte. Im Dunst der Ferne tauchte allmählich unser kleines Städtchen auf – unser Zuhause.

Mit einem kleinen, aber sehr tiefen See direkt im Zentrum, und einem größeren am Stadtrand, gelegen inmitten der Mecklenburger Seenplatte und umgeben von Hunderten weiteren kleinen Seen, ist ihr zentrales Wahrzeichen die schnörkellose Stadtkirche direkt am Marktplatz.

Sie macht die Silhouette unverkennbar.

Großvater setzte seinen Eimer ab und nahm den Rucksack herunter. Wir blickten einen Moment lang andächtig in die Ferne.

Dann sprach er zu mir eindringlich:

„Günti, wenn du dich einmal verlaufen solltest, versuch’ den Kirchturm zu erblicken. Geh’ auf einen Hügel oder klettere auf einen Baum. Dann gehst du in diese Richtung! Merkst du dir das?“

„Ja, Opa!“

„Siehst du den Kirchturm?“

„Ja, Opa!“

Zweites Kapitel

Alle Jahre wieder

Es mußte wohl noch recht früh am Morgen sein. Großmutter lag schlafend allein in dem großen Doppelbett. War Opa schon wieder bei Sonnenaufgang nach hinten in den Garten gegangen?

Wir hatten zwei Gärten: Einer gehörte direkt zu unserem Haus und hatte seine Eingangspforte zum Hof hin. Das war einfach der Garten. Einen zweiten hatte mein Großvater den Wiesen am Stadtrand abgerungen. Das war hinten im Garten.

Ich reckte meine jungen Glieder wie die Katze auf dem Fensterbrett unseres Schlafzimmers und blinzelte in die Sonne. Von meinem Bett aus konnte ich durch das Fenster direkt auf den Hof blicken. Alles war noch ruhig. Ab und an gab eines unserer Hühner ein leises „Goook“ von sich. Großvater mußte sie heute wohl schon sehr früh aus dem Stall gelassen haben.

Auf Zehenspitzen wechselte ich leise in das Bett meiner Großmutter hinüber. Die alten, massiven Eichenbettgestelle „kannten“ schon mindestens eine Generation unserer Vorfahren. Ein kurzes Stöhnen der alten Matratzen, und ich rollte in die gleiche Kuhle, in der schon Großmutter lag. Ich kuschelte mich an sie.

Der Wecker auf dem Nachtschrank tickte leise vor sich hin. Unter dem Bett stand ein Nachttopf aus Porzellan. Früher hatte der bestimmt mal einen Deckel gehabt. Ich kannte ihn jedoch nur ohne Deckel.

Er duftete ebenfalls „leise“ vor sich hin.

Unsere Toiletten, zwei gab es für das gesamte Haus, befanden sich auf dem Hof in einem Nebengebäude, was auch gleichzeitig als Waschküche diente. Nachts war es unheimlich, im Kerzenschein oder mit Taschenlampe dort hinzugehen – besonders im Winter. Großvater pullerte immer einfach in der Küche in den Ausguß – auch am Tag. Großmutter konnte das naturgemäß nicht, und ich reichte noch nicht heran oder herauf – wie man möchte. Im Bogen pinkeln war einfach nicht genau genug. Ein weiterer, aber sehr angenehmer Duft überlagerte die „Schlafzimmerwolke“. Auf der alten Kommode stand ein großer Strauß rosafarbener Pfingstrosen. Großvater mußte sie heute schon sehr früh aus dem Garten geholt haben.

„Na, Günti“, fragte Großmutter leise, „weißt du, was heute für ein Tag ist?“ Mein „Gewurschtel“ hatte sie wach gemacht.

„Ja, ich habe heute Geburtstag!“, rief ich recht aufgeregt.

„Richtig, heute ist der 10. Juni 1955 und du bist jetzt fünf Jahre alt“, belehrte sie mich. „Schau’ mal in die Stube, dort steht ein Paket von Mutti und Papa auf dem Tisch“, versuchte Großmutter den Satz zu beenden. Beim Wort „Paket“ war ich aber bereits im Wohnzimmer.

So ein „Westpaket“ ließ einen Raum irgendwie heller aussehen – oder war es das Adrenalin, welches den Puls in die Höhe trieb und die Pupillen weitete? Auf jeden Fall roch das Zimmer anders, nach Westpaket eben. Nachdem ich mich durch allerlei „Nebensächlichkeiten“, wie die „gute“ Rahma-Margarine, diverse Backzutaten, Seife, Opas Pfeifentabak und mehrere Tafeln Schokolade gekämpft hatte, kam ein bunter Karton zum Vorschein. Allein das Bild auf der Vorderseite ließ mein kleines Herz Purzelbäume schlagen. Dann hielt ich sie in den Händen: Eine Raupe – mit richtigen Ketten.

Meine Augen glänzten vor Freude.

Sie hatte knallrote Kettenräder und ein dunkelblaues Gehäuse aus Blech. Recht groß und schwer war sie – meine Raupe. Ich konnte sie nur mit beiden Händen tragen. Wozu ein Schlüssel gut war, kannte ich von unserem Regulator an der Wand. Irgendwo mußte hier ein Loch sein – ahh, unten. Ich zog sie auf und setzte sie auf die Fußbodendielen: Ssssssss, schon zog sie los.

„Oma, Oma schau mal hier, eine Raupe“, rief ich und kehrte ins Bett zurück – mit Raupe selbstverständlich.

Wenn ich die meinen Spielkameraden vorführe …

Nach meiner Logik befand ich mich in der äußerst komfortablen Situation, gleich zweimal Eltern zu haben. Bei Oma und Opa ging es mir bestens, und die zweiten Eltern schickten mir Westpakete. Worüber sollte ich mich da beklagen? Auf der anderen Seite kannte ich meine Eltern nur von Postkarten und Briefen – hatte sie praktisch noch nie zu Gesicht bekommen. Natürlich war das genau genommen nicht vollständig richtig, denn bei meiner Geburt müssen sie dabei gewesen sein – mindestens meine Mutter. Fotos kannte ich, hatte aber keine wirklichen Erinnerungen – oder doch?

Als Mutti und Papa in den Westen gingen, „abhauten“, so lautete im Osten das gängige Vokabular, war ich eineinhalb Jahre alt. Mein Bruder Maximilian war gerade erst geboren worden und brauchte noch seine Mutter – hieß es.

Der Familienrat beschloß: Günti bleibt hier!

Damit Der Herr die Pein mildere, und überhaupt für alle Fälle, ließ mich meine Mutter noch eiligst taufen. Sie ahnte wohl, daß ich diese Weihe nie erhalten würde, wäre ich erst einmal fern ihres Zugriffes. So wurde ich ungefragt zum Katholik.

Zum Glück hielten meine Großeltern die ganze Mischpoke für scheinheilig. Der liebe Gott zog bei uns immer nur kurzzeitig ein.

Zu Weihnachten nämlich, in Form von Liedern und gutem Essen.

Eigentlich sollte man ihm, Dem Herrn, für das gute und reichliche Essen danken. Dafür gab es jedoch keinen Grund. Es stammte immer von meiner Oma – ohne Ausnahme – ehrlich!

Jedenfalls, und die Neurologen mögen mir das bestätigen, bin ich der festen Überzeugung, daß ich von diesem unerhörten Ereignis einen ersten Eindruck abgespeichert habe: Jemand goß mir einfach Wasser über den Kopf – im Ernst!

Das war eine der ersten Sekunden in meinem gerade begonnenen Leben, welche auf meiner noch kaum benutzten Festplatte in den Ordner „Nich’ vergessen“ abgespeichert wurde. Und ein ähnliches, weiteres Fragment schlummert dort auch noch:

Ich erinnere mich an die Gesichtszüge einer jungen Frau mit langen dunklen Haaren, die sich über das Kopfende meines Bettchens beugt und mich anlächelt. Ebenfalls nur ein kurzer Augenblick – dann ist wieder Dunkelheit in meinem Oberstübchen.

Kann so etwas sein? Ich denke, solche frühkindlichen Erinnerungen bleiben bestimmt nur den wirklich herausragenden Köpfen unserer Spezies vorbehalten. – Kann aber auch sein, daß ich einfach einen Dachschaden zurückbehalten habe. Vielleicht von der Taufe?

„Günti“, fragte Oma, „wollen wir nicht aufstehen?“

„Ooch, noch nicht“, bat ich, „erzähl’ mir doch noch ein bißchen, wie das damals mit Mutti und Papa war.“

„Na, gut“, gab Großmutter nach, „aber dann mußt du danach schnell Milch holen gehen, und ich mache uns in der Zeit das Frühstück.“ Großmutter nahm mich in den Arm. Mein Kopf lag an ihrer weichen Brust. Dann hörte ich eine Geschichte, an die ich mich etwa so erinnere:

Meine Mutter, Helena, in Deutschland hieß sie dann Helene, landete im Zuge der Vertreibung aus dem Sudetenland in Mecklenburg.

Hier fand sie Arbeit bei einer russischen Offiziersfamilie als Hausangestellte. An den Wochenenden kellnerte sie in einem damals bekannten Tanzlokal. Dort traf sie auf meinen Vater, der in der Tanzkapelle als Schlagzeuger mitspielte. Meine Mutter war eine hübsche junge Frau. An Avancen von Verehrern bestand sicher kein Mangel, doch trotzdem machte der etwas zu kurz geratene Witzbold am Schlagzeug letztlich das Rennen!

Mein Vater kam nach Ende des Zweiten Weltkrieges aus englischer Kriegsgefangenschaft zurück. In seinem Ausweis stand als Berufsbezeichnung: „Artist“! Seine Eltern, also meine Großeltern, haben sich schief gelacht: „Was hat der denen da nur erzählt?“ Schon als Kind war mein Vater bekannt und berüchtigt als „Kasper Cave“.

Immer schon sei er für die Unterhaltung zuständig gewesen. Kunststückchen auf dem Fahrrad, Karten- und Taschenspielertricks sowie Musikclownerie gehörten zu seinem Repertoire. In meinen späteren Lebensjahren hörte ich von seinen Schul- und Spielkameraden manche „dolle“ Geschichte über „Kasper Cave“.

Nach Hause zurückgekehrt, fand er jedenfalls, wie viele andere auch, keine ordentliche Arbeit. Also spielte er an den Wochenenden in dem besagten Tanzlokal, und in der Woche ging er anderen „Geschäften“ nach. Wie eben so viele andere auch!

Solche Schwarzmarktgeschäfte waren jedoch in der Regel illegal und bei Strafe verboten. Die Russen hatten ihn jedenfalls dabei erwischt und wollten ihn „einbuchten“ – oder aber – er sollte sich als „Geheimer“ in den Pendelverkehr zwischen Ost und West mischen, der ja bekanntermaßen erst 1961 durch den Mauerbau unterbunden wurde. Er sollte herausbekommen, wer denn vorhaben könne, nicht wieder in den Osten zurückzukehren. Dafür werde er von Strafe verschont bleiben …! Diese Methode war wohl schon immer erfolgreiche Praxis der Geheimdienste, denn dreißig Jahre später sollte ich Ähnliches am eigenen Leib erfahren. Aber da bin ich noch lange nicht.

Meine Eltern hatten sich also gefunden und heirateten.

Zuerst gebar meine Mutter einen „dicken Brocken“ – mich – was sie beinahe nicht überlebt hätte. Ein gesundes kräftiges Mädel aus dem Böhmerwald gibt aber so schnell nicht auf. Mein Bruder kam bereits achtzehn Monate später auf die Welt.

Ich besitze noch ein kleines Foto vom Weihnachtsfest 1952:

Ein geschmückter Tannenbaum mit echten Wachskerzen, meine Großeltern, meine Onkel sowie meine junge Mutter und ich. Vater war schon nicht mehr mit dabei. Er sondierte die Lage im Westen. Meine Mutter folgte ihm wenige Tage später mit meinem kleinen Bruder, noch bevor das Fortbleiben meines Vaters aktenkundig wurde und meine Mutter im Osten als Druckmittel benutzt werden konnte.

Zunächst jedoch kam die junge Familie im Westen vom Regen in die Traufe. Mein Vater war nämlich in seiner Einfalt zu den Amerikanern gelaufen und hatte ihnen vorgeheult, die Russen seien hinter ihm her. Nach einigen Verhören waren die Amis aber davon überzeugt, daß sie nur ein Fischlein an der Angel hatten – und ließen ihn laufen.

„Jetzt ist es aber genug, mein Junge“, sagte Oma und schob mich vor sich her aus dem Bett. „Wasch’ dich ein bißchen und ab zum Milch holen.“ Das mit dem ein „bißchen“ Waschen nahm ich gerne wörtlich. Die Reinlichkeit war bei uns Kindern der fünfziger Generation nicht besonders hoch. Ein bißchen Schmutz war nicht so problematisch. Dafür war das Wort „Allergie“ kaum bekannt.

Schließlich stand ich auf der Straße. Ächzend hatte sich die Haustür hinter mir geschlossen. Im Juni tauchte die Morgensonne unsere sonst so graue Straße schon früh in ein freundliches Licht. Mit unserer leicht verbeulten Aluminiummilchkanne machte ich mich in Richtung Marktplatz auf den Weg. Ein Haus weiter guckten schon Gisela und Brigitte aus dem Fenster, die Töchter vom reichen Stellmachermeister.

Wir waren etwa gleichaltrig. Meine Großeltern waren sich mit der Sippe „nich’ grün“. Mein Großvater sagte immer, das sei ein „Sozi“. Keine Ahnung, was Opa damit meinte. Eigentlich sah der wie alle anderen aus. Im nächsten Haus hatte unser Bäcker seinen Laden. Wir hatten in unserer Straße vier Bäckereien. Jeder von ihnen konnte etwas besonders gut, und so hatten alle ihre Kundschaft. Außerdem gab es kaum ein Haus, in dem nicht irgendein Geschäft war, obwohl man nicht von einer Geschäftsstraße im üblichen Sinne sprechen konnte.

Ein paar Häuser weiter befand sich dann schon unser Milchmann. Ein weiterer Milch- und Käseladen war genau vis-à-vis. Da mochte ich aber die „olle“ Verkäuferin nich’.

Drei spektakelnde Frauen standen im Laden vor mir und regten sich laut über Männer auf. Horst und irgendein Willi waren gestern Abend wieder besoffen, derweil der andere Kumpel mit der Frau vom Nachbarn … „Schlimm ist das mit dem Volk“, meinte die eine. „Jo, jo“, pflichtete die andere bei, „alle gleich sind se.“

„Na, mein Junge“, sprach mich der freundliche Glatzkopf mit der weißen Mütze an, „was soll es denn bei dir sein?“

„Einen Liter Vollmilch bitte!“, sagte ich und reichte meine Kanne mit den abgezählten 68 Pfennigen rüber. Mit seiner langen Kelle rührte er in einem großen Aluminiumkessel herum und füllte dann meine Kanne. „Danke, auf Wiedersehen“, draußen war ich.

Normalerweise hat so eine Milchkanne ja einen Deckel, unser war aber wieder mal weg. Wenn man die Milchkanne schnell genug am ausgestreckten Arm durch die Luft kreisen ließ, verlor man seltsamerweise keine Milch. Das probierte ich auf dem Nachhauseweg mehrmals aus und vergaß auch nicht, ab und zu mal einen Schluck von der kühlen Milch zu nehmen. Oma hatte inzwischen den Tisch gedeckt, und so hätten wir gleich frühstücken können … Die Marmelade war alle.

Großmutter drückte mir eine kleine Glasschüssel und 50 Pfennige in die Hand und bat: „Lauf’ doch schnell mal zum Kaufmann rüber.“ Also auch das noch. Zum Glück war es nur schräg über die Straße. „Guten Morgen“, sagte ich artig beim Betreten des Ladens. Die zwei Kundinnen vor mir nickten nur, und der Verkäufer war mit einem Sauerkrautfaß beschäftigt.

Meine Großmutter achtete sehr auf höfliche Umgangsformen, denn sie stammte aus einer „besseren“ Familie. Ihr Vater, also mein Urgroßvater, hatte eine Anstellung als Stadtgärtner in einer thüringischen Kleinstadt und war Beamter. Großmutter hatte die „Höhere Töchterschule“, das Lyzeum, besucht, hatte eine umfassende Allgemeinbildung und konnte sogar etwas Französisch. Das kam mir alles irgendwie zu Gute, denn die Bekannten meiner Großmutter hörte ich nicht selten sagen: „Also Leni, der Junge spricht aber gut und hat so gute Manieren.“ Großmutter ging nach so einem Vorkommnis immer ein wenig aufrechter.

Wieder mußte ich warten, bis ich an der Reihe war.

Der Geruch des eben frisch geöffneten Sauerkrautfasses vermischte sich mit allerlei weiteren Gerüchen: Kartoffeln, Kohl, Gemüse, Kräuter, Salzheringe, Faßgurken und Brennspiritus mischten sich mit Seife, Waschpulver und dem gärig-süßlichen Geruch von Bier- und Limonadeflaschen, die in klapprigen Getränkekisten direkt neben mir aufgestapelt waren. Auf der Ladentheke stand eine Batterie aus Bonbongläsern aufgereiht: Rote Himbeerbonbons, grüne Maiblätter, gelbe Fenchelbonbons, silbrig glänzende Nougatbonbons mit Kakao-Streifen, Lutscher und Zuckerstangen in allen Farben – das Schlaraffenland schlechthin. Die beiden Kundinnen waren endlich draußen, und so schob ich mein Glasschälchen über die Theke.

„Für 50 Pfennig Marmelade bitte“, trug ich mein Anliegen vor.

Es gab zwar mehrere Sorten Marmelade, aber man gab sich in der Regel mit der Sorte zufrieden, deren 10-Kilogramm-Pappeimer gerade angebrochen war. Die gängigste Sorte war Vierfruchtmarmelade, aber man ließ sich durchaus auch gern mal überraschen. Der Verkäufer stellte mein Schälchen auf seine große Porzellanwaage mit dem langen Zeiger und tausend Zahlen auf der bunten Skala. Dann kleckste er mit einer Holzkelle die Marmelade in mein Schälchen, während er konzentriert auf den Zeiger blickte. So viel war das nun auch wieder nicht – wenn das man immer so seine Richtigkeit hatte …

Oma hatte derweil für mich Kakao gekocht. Aus’m Westen! Neben meinem Lieblingskuchen, Marmorkuchen, zierte eine Geburtstagstorte mit einer Fünf darauf den Tisch. „Die schneiden wir aber erst heute Nachmittag an“, bremste sie gleich meine Gier. Dann entzündete sie eine gewöhnliche weiße Haushaltskerze und wies ihr feierlich die Bedeutung eines Lebenslichtes zu. Wir frühstückten.

Im Flur und auf der Treppe wurde es langsam unruhig.

Unser Haus war ein kleines Mietshaus. Opa hatte es von seiner Tante Caroline Gley geerbt. Auch bei uns gab es ein Ladengeschäft. Über dem Ladeneingang konnte man noch blaß den Namen meiner Urgroßtante erkennen. Darüber in kräftigen Lettern „Kolonialwarenhandel“ und Großvaters Name. Mein lieber Opa hatte es geschafft, den Laden innerhalb weniger Jahre zu ruinieren. Er war, obwohl er in Hamburg Kaufmann gelernt hatte, zum Geschäftemacher nicht geboren. Alle mochten ihn. Auch wenn die Leute mal kein Geld hatten, bekamen sie von meinem Opa Waren. – Eines Tages war der Laden dann leer.

Dabei war mein Opa alles andere als einfältig. Er war ein „gefürchteter“ Skatspieler und konnte Kopfrechnen wie der Teufel. Auch im Schach war er der ungeschlagene „Großmeister“. Wenn er zum Preisskat ging, war schon mal klar, wer den ersten Preis mit nach Hause nehmen würde. Nein – er war einfach nur zu gutmütig.

Ich kannte meine Großeltern als Geschäftsleute jedenfalls nicht mehr. Der Laden war an einen Buchbinder vermietet.

Auf der anderen Seite im Parterre wohnte eine Familie mit einem fast erwachsenen Sohn. Der schied als Spielkamerad zwar aus, war aber mit seinen Späßen bei uns Kindern gern gesehen. Im ersten Stock gab es nur zwei Wohnungen. Auf der einen Seite wohnte eine Familie mit einem Sohn „Sohni“ und einem Mädchen, Ruthchen, in meinem Alter. Auf der anderen Seite wohnte eine Familie mit fünf Kindern. Drei davon gehörten zu unserem Spieltrupp. Im Dachausbau wohnte auf der einen Seite eine alleinstehende Mutter mit zwei Kindern, beide „truppentauglich“ und auf der anderen Seite hatte mein Onkel Paul ein Zimmer. So hatte ich also allein schon in unserem kleinen Haus sieben Spielkameraden! In den anderen Häusern waren die Verhältnisse nicht viel anders. Auf der Straße lärmten wir nicht selten in Kompaniestärke, doch regte sich kaum einmal jemand auf.

So war das – in der Ostzone.

Das Frühstück war beendet und auf dem Hof reichlich Tumult – also Normalzustand. Die wichtigsten Rivalen waren inzwischen anwesend, und so wurde es Zeit für meinen großen Auftritt.

Mit der aufgezogenen, einsatzbereiten rot-blauen Raupe betrat ich die Arena. Ich setzte sie auf den Boden, schon zog sie surrend ihre Bahn … Kinder verbergen ihren Neid nicht!

Nur Ruthchen war von dem Teil nicht besonders groß beeindruckt, Mädchen eben. Wir Jungs banden kleine Holzstückchen oder auch Steinchen hinten an und freuten uns, wenn die Raupe es schaffte, diese fortzuziehen. Für heute war ich jedenfalls der Chef.

Oben flog ein Fenster auf. Die Mutter der Großfamilie mit den fünf Kindern krähte: „Na, Günna, hast’ Geburtstag?

Glückwunsch! – hähähä – hast’ aus’m Westen, wa?“

„Ja.“

Am Nachmittags fand dann die „amtliche“ Geburtstagsfeier statt.

Um den rechteckigen großen Tisch im Wohnzimmer versammelte sich alles, was zu unserem „Stall“ gehörte und in unserem Städtchen wohnten. Auch Tante Mathilde vom Dorf war gekommen, und Omas zwei beste Freundinnen fehlten ebenfalls nicht. Es war ein sehr großer Tisch! Nach dem Händegeschüttel und einigen weiteren Geschenken, die Raupe war ohnehin nicht zu übertreffen, bekam ich dann endlich ein großes Stück von der Torte mit der Sahnefünf. Tante Else saß mit ihrem Dackel auf dem Arm am Kaffeetisch, was meine Großmutter sichtlich pikierte. Sie bewahrte jedoch selbstverständlich, wie wir es immer von ihr erwarten konnten, Contenance.

Tante Else stand hoch im Kurs, vor allem bei mir. Großvater war bei solchen Festivitäten auch immer sehr entspannt und scherzte gern mit der lustigen Else. Eigentlich war sie weder meine Tante noch gehörte sie zu unserer Familie. Sie war unser ehemaliges Kindermädchen, das sich meine „hochwohlgeborene“ Großmutter zur „Aufzucht“ ihrer drei Söhne geleistet hatte. Jetzt war sie das Relikt jener Zeit, als wir noch als wohlhabend galten.

Fräulein Heyden war ebenfalls eingeladen. Sie war ein eher schlichtes Gemüt und wohnte nur zwei Häuser entfernt mit ihrem Sohn Peter. Den hatte sie von einem russischen Soldaten ungefragt empfangen.

Der Freundschaft wegen!

Peter war zwei Jahre älter als ich und ein gutmütiger friedfertiger Spielkamerad. Fräulein Heyden machte bei uns noch sauber, als wir schon arm waren. Sie kam, so glaube ich mich zu erinnern, bis 1957 zweimal in der Woche für drei Mark. Meine Großmutter konnte sich von ihrem Standesdünkel nur schwer lossagen. Für sie war es heile Welt, wenn bei angesagten Feiern die „Zofe“ und die „Magd“ anwesend waren.

Meine Funktion als Hauptperson hielt ungefähr bis zum Ende der Kaffeetafel an. Nach Kuchen und Torte wandte sich die Runde Opas selbstgemachtem Apfelwein zu.

Ich zog mich zurück und sichtete erstmal die anderen Geschenke.

Gleich danach ging ich auf den Hof zu meinen Spielkameraden und versorgte sie mit Streuselkuchen.

„Mach dir aber nicht die guten Sachen schmutzig!“

„Nein, nein, Oma!“

Die Erwachsenen feierten dann noch in trauter Runde bis in die späten Abendstunden – meinen fünften Geburtstag.

Drittes Kapitel

Die Kirschen in unserem Garten

Auch die unendliche Zeit eines Kindersommers geht einmal zu Ende. Anfang Oktober war es in unserer kleinen Wohnung bereits recht kalt. Doppelfenster gab es im ganzen Haus nicht, und so stand uns bald wieder die Zeit bevor, in der, die Scheiben dick vereist und trotz Decken vor den Fenstern, die Kälte durch jede kleine Ritze dringen würde.

An solchen Tagen blieb ich nicht selten vormittags im Bett. Obwohl es das, was wir heute die Medien nennen, noch nicht gab, kann ich mich nicht erinnern, irgendwann Langeweile gehabt zu haben. Von Onkel Paul hatten wir zwar ein Radio bekommen, aber daran durfte ich selbst noch nicht drehen. So schaute ich mir stundenlang Kinderbücher an. Lesen konnte ich erst wenig, wußte aber vieles auswendig. Die wunderbaren Illustrationen der „Hasenschule“ oder des „Struwwelpeter“ sind bestimmt auch noch anderen meiner Generation in guter Erinnerung.

An irgendeinem dieser Morgen holte ich mir Opas Banjo von der Wand. Ein Banjo kennen sicher viele, aber ein Mandolinenbanjo ist nicht sehr verbreitet. Ein „normales“ Banjo hat vier Saiten. Das Mandolinenbanjo hat diese jedoch paarweise, also acht Saiten, wobei ein Paar immer die gleiche Stimmung hat. Es ist auch deutlich kleiner. Man greift es wie eine Mandoline und ist wie diese ebenfalls in Quinten gestimmt. Opa hatte nie vorher versucht, mir das Spielen darauf beizubringen. Wie es „ging“ hatte ich ja aber schon viele Stunden beobachtet. Ich fing also einfach an, und es dauerte bestimmt keinen halben Tag, da spielte ich schon „Alle meine Entchen“. Großvater staunte nicht schlecht, als er von einem seiner Markttage zurückkehrte.

Das war der Anfang meiner „Musikerkarriere“. Von nun an saßen Opa und ich meistens morgens im Bett zusammen, und ich lernte von ihm alle seine Lieder auf dem Banjo zu spielen. Was hier so idyllisch klingt, hatte auch eine profane Seite. In Wirklichkeit lebten wir in recht ärmlichen Verhältnissen. Großmutter bekam, wenn ich mich recht erinnere, knapp über 300 Mark Rente. Das war unser ganzes Monatsbudget. Mein Großvater fühlte sich nach dem Ersten Weltkrieg einfach „angeschissen“ und nach dem Zweiten Weltkrieg erst recht. Von den Kommunisten nahm er kein Stück Brot – auch keine Rente! Wer hat heute noch so viel Stolz, wenn er was bekommen kann? Seinen „Adolf-Bart“ und den dazu passenden Scheitel trug er bis zum letzten Atemzug. Politische Beiträge habe ich nie von ihm vernommen. Er hat einfach „zugemacht“, und das war’s für ihn.

Neben der Rente meiner Großmutter waren somit die beiden Gärten unsere Lebensgrundlage. In den Sommermonaten war Opa praktisch immer mit der Bestellung und der Ernte beschäftigt. Hinten im Garten hatten wir reihenweise Apfel- und Kirschbäume. Großmutter weckte viel ein, und der Überschuß wurde dann an die umliegenden Händler verkauft. Das besserte die Haushaltskasse etwas auf. Auch unsere Pilze und Blaubeeren nahmen diesen Weg. Selbst gegessen haben wir davon den geringsten Teil. Opa leistete sich von dem Erlös nur den Tabak für seine Pfeife, „de Piep“. Weitere Bedürfnisse hatte er nicht.

Der Hausgarten war in erster Linie Blumengarten. Winterastern und Chrysanthemen trugen meine Großeltern in Waschkörben auf den Markt. Das waren dann die Morgen, an denen ich allein in der Wohnung zurückblieb. Vorher heizte Oma die Öfen an und legte nochmal Kohlen nach. Dann bekam ich den Auftrag, das Feuer zu hüten. Ich schaute ab und zu nach, ob das Feuer noch loderte oder ob es schon eine gleichmäßige Glut war. Dann schraubte ich die Ofenklappe zu. Diese Aufgabe nahm ich sehr ernst und habe auch nie die Feuertür geöffnet. Großmutter hatte mir eingeschärft: „Günti, wenn uns das Haus abbrennt, stehen wir auf der Straße und haben keine Wohnung mehr!“ Den Ernst der Lage habe ich schon als kleiner Junge begriffen. Das Schönste am Winter waren seine frühen Abende.

Am späten Nachmittag nannten wir das bei uns die Schummerstunde. Nur die Straßenlaternen und die glimmende Skala unseres Radios tauchten unser Wohnzimmer in ein gemütliches Halbdunkel.

Das Radio hatte überhaupt einen hohen Stellenwert. Mein Opa ließ sich möglichst keine Nachrichtensendung entgehen. Ich höre immer noch Großmutter sagen: „Hannes, das hast du doch heute schon zweimal gehört!“ Er reagierte dann meistens unwirsch:

„Pssscht, laß mich mal, Leni!“

Heute denke ich, er hat wohl auf die Meldung gehofft, daß alles ein Irrtum gewesen sei und Deutschland doch noch den Krieg gewonnen hätte oder so ähnlich. Jedenfalls waren weder der Kaiser noch Adolf völlig aus seinem Kopf verschwunden. Drei Gesellschaftssysteme in einem Leben wollen erst einmal verarbeitet sein.

Manchmal verhängte ich das kleine Clubtischchen, auf dem unser Radio stand, mit einer Decke und kroch dahinter. Dann sprach ich für meinen Opa seine geliebten Nachrichten:

„Adenauer und die Bonner Ultras wollen immer nur Krieg.“

„Wilhelm Pieck und seine Kommunisten wollen den Frieden.“

Wobei ich auch nicht vergaß, den Zickenbart Walter Ulbricht, Opa nannte ihn immer so, regelmäßig zu erwähnen.

Ich quatschte jede Menge Blödsinn von dem, was ich so alles aus den Nachrichten aufgeschnappt hatte, bunt durcheinander. Oma und Opa amüsierten sich köstlich. Wenn Opas Skatbrüder kamen, war so eine Einlage von mir der Brüller. Sie hauten sich auf die Schenkel. Bei den „vörnehmen Damen“, Omas besten Freundinnen, durfte ich das nicht!

„Günti, geh’ mal spielen“, sagte Oma dann, „die Erwachsenen möchten sich unterhalten. Das ist noch nichts für deine Ohren.“

Der Höhepunkt des Winters war natürlich das Weihnachtsfest. Die Adventsabende bei Kerzenschein, selbst gebackenen Ausstechern, Malzkaffee und leiser Radiomusik haben eine angenehme Hinterlassenschaft in meinem „Oberstübchen“. Die kirchlichen Feste wurden wohl schon damals von den meisten vom praktizierenden Glauben weitestgehend abgetrennt. Hauptsache, es gab etwas zu feiern. Mein Onkel Paul war an solchen Abenden auch oft bei uns. Er war Büroangestellter bei der Konsumgenossenschaft und brachte regelmäßig „richtigen“ Kaffee, also Bohnenkaffee, mit. Der „gute Kaffee“ aus den Westpaketen war für uns „zu schade“, den machte Großmutter lieber zu Bargeld, was wir dringender brauchten als derartigen Luxus. Dem Duft und dem Genuß dieses Gebräus sollte ich später für den Rest meines Lebens verfallen. Ansonsten habe ich von den Wintermonaten meiner Kinderjahre nur eine grundsätzliche Erinnerung: Es war immer kalt.

Kleidung hatte ich eigentlich nur das Notwendigste. Meine Eltern schickten zwar Sachen, aber eben auch nur in größeren Abständen, so daß diese Dinge auch lange getragen werden mußten, bis sie dann endgültig zu klein waren. Alles in allem sah es aber auch bei meinen Spielkameraden nicht viel anders aus. Wir, die Nachkriegsgeneration, konnten uns keine Eitelkeiten leisten. Man war froh, wenn man einigermaßen zurecht kam. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich regelmäßig krank war. Erkältungen bis hin zu schweren Mandelentzündungen ziehen sich wie ein roter Faden durch meine Kindheit. Großmutter kümmerte sich wirklich fürsorglich um mich. Wenn es mich mal wieder erwischt hatte, schlief ich immer bei ihr im Bett, und oft genug habe ich in meinen Fieberträumen während des Schlafes erbrochen. Niemals gab es deshalb einen Vorwurf. Sie hat sich um die Sauerei gekümmert, die ich da in ihrem Bett veranstaltet hatte, und mir in der Nacht Tee gekocht, mir vorgelesen und mich getröstet, bis ich wieder schlief.

Das Frühjahr kam, und ich erwartete den sechsten Sommer meines jungen Lebens. Normalerweise wäre ich in diesem Jahr in die Schule gekommen, aber mein Geburtstag lag zehn Tage hinter einem sogenannten amtlichen Stichtag. Wenn in der Deutschen Demokratischen Republik was wirklich gut funktionierte, dann war es das Amtliche. Ich würde also erst mit sieben Jahren eingeschult werden. Heute wäre ich wohl eher ein Kandidat für eine frühere Einschulung gewesen, denn Oma hatte mir einfaches Grundrechnen und etwas Lesen bereits beigebracht – in Sütterlin!

Auf Anraten der lieben Verwandten hatten sich meine Großeltern für dieses Jahr 1956 etwas Besonderes ausgedacht. Man wollte mich schon mal auf ein Leben nach dem Sandkasten vorbereiten.

Ich sollte ein Jahr in den Kindergarten gehen!

In den katholischen Kindergarten!

Mein lieber Opa lieferte mich also eines Morgens bei den barmherzigen Schwestern ab und verzog sich dann schleunigst.

Meine Laufbahn als glühender Atheist oder richtig Agnostiker nahm an diesem Morgen erste Formen an. Aber Spaß bei Seite, das konnte ich da noch nicht wissen.

Ich sah mich zunächst mal zu einer grundsätzlichen Meinungsäußerung genötigt und begann ein lautstarkes Heulkonzert.

Damals heulte ich noch im Sopran!

Eine alte und recht schrumplige Pinguintante fuhr mich barsch an: „Quietsch doch nicht so!“

Die hatte bei mir sofort für alle Zeiten verschissen und der liebe Gott gleich mit. Eine sehr hübsche junge Schwester, die in Weiß und helle Grautöne gekleidet war, nahm sich dann meiner an und wies mich in die Gepflogenheiten dieses Hortes der Glückseligkeit ein.

Ich hatte aber bereits einen solchen Hort und der hieß Sandkasten und war auf unserem Hof. Ob beim Spielen oder beim Essen, nichts ging ohne den lieben Gott. Das konnte so nicht bleiben, und ich entschloß mich zur Notwehr:

Es waren so zwei oder drei Wochen vergangen, länger habe ich den Spuk bestimmt nicht ertragen, als ich mich eines Morgens, kurz vor dem Gang zum Kindergarten, auf unserem Hof zwischen zwei Holzmieten verkroch. Ich war mucksmäuschenstill und reagierte nicht auf das immer ängstlicher werdende Rufen meiner Großeltern.

Niemals hätte ich unter normalen Umständen Oma und Opa solche Sorgen bereitet, woran man ermessen kann, wie groß meine Not gewesen sein muß. Nach einigen Minuten, es kann durchaus auch eine halbe Stunde gewesen sein, kam ich dann doch aus meinem Versteck. Oma und Opa sagten kein Wort. Kein Vorwurf! Keine Strafe!

Meine katholische Laufbahn war beendet. So war ich also wieder den ganzen Tag zu Hause und hatte mein sorgenfreies Leben zurückerobert. Großvater ging nach hinten in den Garten, wo er sonst schon lange hätte sein sollen – denn es war Süßkirschenzeit. Das wußten auch die Stare – und die sind Frühaufsteher!

An diesem Vormittag war auf unserem Hof jedenfalls nicht mehr viel los, eigentlich gar nichts. Der Spieltrupp war wahrscheinlich bereits einige Häuser weiter gezogen oder war wieder in den Kiesgruben am Stadtrand. Da hatte ich ohnehin striktes Verbot.

So saß ich auf meinem Lieblingsplatz, auf dem Dach unserer Waschküche. Von dort konnte ich in den Gang schauen, der unsere Straße mit dem Mühlberg verband. Eine Mühle gab es dort schon lange nicht mehr und von dem Berg war über die Jahre allenfalls eine kleine Erhebung geblieben. Einige kleine Häuser standen dort, eine alte Kachelofenfabrik, die aber immer noch in Betrieb war, und einige Scheunen. Wenn man den Weg an den Scheunen vorbei ging, kam man in die Gartenanlage, die sich bis zu den Wiesen am Stadtrand hinzog.

Am Wiesenrand lag dann Opas Garten – hinten im Garten.

Er war einer der letzten und Opa hatte einen Teil der Wiese in mühevoller Arbeit urbar gemacht. Immer wieder kamen Kräuter, wilde Gräser und Brennesseln hoch.

Großmutter „pfiff“ mich vom Dach. „Du sollst da doch nicht rauf, das geht kaputt“, rief sie. „Geh’ doch zu Opa in den Garten!“

Vom Dach aus ließ ich mich auf die alte Mauer runter, die unseren Hof vom Mühlberggang trennte. Dort balancierte ich bis zum Ende und benutzte die Maschen unseres Gartenzauns als Leiter zum Abstieg in den Gang. Eigentlich wäre das einen weiteren Anschiß wert gewesen, aber Oma war schon wieder im Haus verschwunden. So schlenderte ich in Richtung alte Scheunen und war gerade auf der Hälfte des Mühlbergs angekommen, als mich der Ganter vom Förster Lehmann erspähte. Ein Riesengeschrei der gesamten Gänsemeute ging los und das Vieh begann, mich mit langgestrecktem Hals und furchteinflößendem Gezische zu verfolgen. Großvater hatte mir geraten, ich sollte das Tier am Hals packen und mich mit ihm im Kreis drehen, dann wäre ich ihn für alle Zeiten los. Meine Befürchtung war jedoch, daß dieser Rat von der gleichen Qualität sein könnte wie die berüchtigte Methode zur Hasenjagd. So entschloß ich mich lieber fürs Fersengeld. Das war mit meinen kräftigen Beinen eine verläßliche Sache. Der Ganter gab auf, und ich bog außer Atem in die Gartenanlage ein.

Die meisten Gartenzäune waren zusätzlich mit Hecken als Sichtschutz bepflanzt, die höher waren als ich. So ergaben sich Wege wie in einem Labyrinth, was für einen kleinen Steppke wie mich ein wenig was von Abenteuer hatte. Es duftete nach Buschwindröschen und es summte, flog und krabbelte allenthalben.

Eile hatte ich keine, denn Opa erwartete mich ja nicht. Was sprach also gegen einen kleinen Umweg über die Wiesen. Links abbiegen und rüber über den Koppelzaun. Ich bahnte mir den Weg durch die üppige Wildwiese. Blumen, Kräuter und Gräser reichten mir oftmals bis zur Brust. Über mir ein blauer Himmel, laue Luft und Sonnenschein. Ich ließ mich in das hohe weiche Gras fallen, schaute den Wolken nach und genoß in Gedanken nochmals meinen Sieg über den Kindergarten … Muuuh – erschrocken fuhr ich hoch. Um mich herum standen neugierig Kühe. Waren mir doch für einen Moment die Augen zugefallen. Die Kühe waren jedenfalls friedlich und verzogen sich, als ich mich aus dem Gras erhob. Opas Garten war nicht mehr fern und so „pflügte“ ich mit ausgebreiteten Armen durch das hohe Gras bis zum kleinen Entwässerungsgraben, der Wiesen und Gartenanlage trennte. Mit einem beherzten Satz stand ich auf der anderen Seite.

Unser Gartenzaun hatte keine Hecke, sondern war nur aus Drahtresten „zusammengepfriemelt“. So konnte ich Großvater schon von weitem durch das grobmaschige Geflecht erkennen. Er saß unter seinem Süßkirschenbaum, der ziemlich genau in der Mitte des Gartens stand, auf einer kleinen, ebenso rustikal „zusammengepfriemelten“ Bank.

„Opilein, Opilein“, rief ich, als ich die beiden kleinen Stufen zur Gartenpforte hinuntersprang. „Na, mien Jung“, fragte Großvater, als ich mich zu ihm auf die Bank quetschte, „keine Kinder zum Spielen auf dem Hof?“ – „Nee, keiner da“, maulte ich. – „Na, dann erzähl’ mir mal ein bißchen was“, ermunterte er mich.

„Ich muß aber mal „Groß“, nörgelte ich weiter.

„Da hinten steht ein Spaten, du weißt ja, wie es geht“, sagte er und wies auf die Gartengeräte in der Ecke. Ich holte mir den Spaten, riß ein großes Rhabarberblatt ab, und verschwand hinter den Johannisbeersträuchern, die am Ende des Gartens standen. Was nun folgte, war die naturbelassene Variante der Verrichtung einer Notdurft. Für diesen operativen Vorgang war es vorteilhaft, daß ich als Kind zu hartem Stuhlgang neigte. Manchmal sogar zu sehr hartem. Dann saß ich bei offener Tür auf unserem Klo in der Waschküche, und Oma schob mir ein kleines Stück Kernseife in den Hintern. Das reizte so sehr, daß ich verzweifelt alle meine Kräfte mobilisierte, um den Scheiß wieder loszuwerden, im wahrsten Sinne. Oma unterstütze mich dabei verbal, indem sie mich anfeuerte. Oftmals erhielt ich hinterher zum Trost für meine Qualen zehn Pfennige, damit ich mir vom Bäcker nebenan eine Streuselschnecke holen konnte. Der nächste harte Stuhlgang war also gesichert, aber das wußten wir damals wohl beide nicht besser.

So war sie – meine Oma – hilfreich in allen Lebenslagen.

Unter den Kirschbaum zurückgekehrt, hörte ich Opa gerade wieder schimpfen: „Mistvolk!“ Die Stare hatten sich vollzählig versammelt und schaukelten fröhlich auf den Spiegelscherben und Blechbüchsen, die Opa ihnen zur Abschreckung in die Zweige gehängt hatte.

Die fanden das lustig. „Ein Luftgewehr müßte man haben“, meinte Großvater. Hatten wir aber nicht. Also suchte er sich zwei handliche Bretter und schlug sie aneinander. Es krachte wie bei einem Schuß. Das wirkte – für zehn Minuten.

Über die Wiesen sahen wir von weitem drei Soldaten kommen, die mehr schlichen als gingen. Logisch, die waren aus den Kasernen der Roten Arme ausgebüchst, die sich gleich hinter den Wiesen befanden. Dafür gab es harte Strafen. Ich habe das mal später beobachten können, als an irdendeinem Wochenende zwei solcher Ausreißer von der Kommandantur auf unserem Hof festgenommen wurden. Das war wie bei einem Viehtransport. Die armen Jungs wollten sich sicher nur ein bißchen Schnaps besorgen. Die hat auch keiner gefragt, ob sie nach Deutschland wollen, um dort hinter hohen Zäunen eingepfercht ihre Jugend zu verbringen. Alle drei Jahre durften sie ein Mal nach Hause fahren. Bis 1993 waren sie hier.

Großvater hatte gegenüber den Russen keinen Groll. Das trennte er irgendwie säuberlich vom verlorenen Krieg ab. Es war ihm wohl klar, daß diese Soldaten hier ein ähnlich beschissenes Schicksal ertragen mußten, wie er es erfahren hatte. Durch seine russische Kriegsgefangenschaft konnte er sich ein wenig verständigen. So rief er die drei „Kamerad“ zu sich und reichte ihnen Äpfel und Kirschen über den Zaun. „Spasiba, spasiba, do swidanija“, sagten sie und liefen ängstlich um sich schauend eiligst weiter.

„Was heißt das, Opa?“, fragte ich.

„Das heißt danke, danke und auf Wiedersehen“, erklärte er mir.

Ich muß meinem Opa im nachhinein bescheinigen, daß er doch recht fein differenzierte, wer in der Geschichte das Arschloch war und wer der Angeschissene – nach seinem Weltbild jedenfalls.

Gern hätte Opa wohl auch ein Schälchen Kirschen für die Stare übrig gehabt, aber die bedienten sich selbst, und zwar so, daß sie möglichst von allen Kirschen kosteten. Die konnte man zwar trotzdem essen, Stare sind ja keine Mistkäfer, aber verkaufen konnte man die angepickten Dinger nicht mehr. Außerdem verfaulten sie dann natürlich bereits am Baum. Das war schon ärgerlich.

„Opilein?“, das war die offizielle Anrede, wenn ich was wollte. Es gab auch noch die verschärfte Form für den außerordentlichen Fall. Die hieß dann „Öpilein“! Hier genügte „Opilein“.

„Na, was willst du denn?“, fragte Opilein zurück.

„Erzähle mir doch ein bißchen von früher“, nervte ich.

„Wovon soll ich dir denn erzählen?“

„Na, irgendwas, als ich noch kleiner war.“

„Hm, ja, da gab es eine schlimme Geschichte, an die du dich natürlich nicht erinnern kannst. Da wärst du beinahe gestorben.“

„Gestorben? – Du meinst richtig tot?“

Opa begann zu erzählen: „Es war im Winter 1952. Du warst schon einige Tage krank. In der Nacht war ständig Aufruhr, weil du gar nicht mehr zu weinen aufhörtest. Der Arzt meinte, das wären ein bißchen Ohrenschmerzen, aber das würde sich wieder geben.

Eines Morgens konntest du die Augen nicht mehr öffnen, weil sie dick zugeklebt waren. Da hat dich die Mutti warm eingepackt, und ihr seid mit dem Zug nach Rostock in die Kinderklinik gefahren. Das waren immerhin über zwei Stunden Bahnfahrt. Die Ärzte dort haben gesagt, es wäre höchste Zeit gewesen. Du wurdest dann noch am gleichen Tag operiert. Der Schädel mußte geöffnet werden. Daher hast du auch jetzt die beiden Narben hinter den Ohren.“

„Und dann?“, ich fand das total spannend.

„Es ist alles gut gegangen“, erzählte Opa weiter. „Wie man merkt, kannst du ja gut hören, meistens jedenfalls“, Opa grinste. „Die Narben sieht man später sicher auch nicht mehr. Das verwächst sich. Die Oma hat allerdings mit der Mutti sehr geschimpft, denn sie war der Meinung, das wäre alles nur gekommen, weil sie mit dir ohne Mütze auf dem Rummel in Karussells und dem Riesenrad gefahren ist.“

25 Jahre später habe ich meine Mutter mal nach dieser Begebenheit gefragt. Sie hatte da eine etwas andere Version von der Geschichte, in der sie selbst ein wenig besser bei weg kam – egal. Letztlich hat sie sich nicht reinreden lassen und alles gut und richtig gemacht.

„Und Opa, hast du noch so eine Geschichte?“

„Noch so eine traurige Geschichte?“

„Ja, ja.“

„Also gut“, und Opa erzählte weiter: „Das muß wohl im Herbst 1953 gewesen sein. Du bist mit der Oma wieder einmal im Schloßgarten spazieren gegangen. Ihr habt da des öfteren auf einer der vielen Bänke gesessen und die Eichhörnchen gefüttert.“

„Ja, da gab es ganz viele. Die sind manchmal sogar bis auf die Bank gekommen“, redete ich ihm dazwischen.

„Jedenfalls“, sprach Opa weiter, „ist eines Tages eine junge Frau an euch vorübergegangen, die du für deine Mutti gehalten hast, weil sie wohl so ähnlich aussah. Du bist ihr hinterher gelaufen und hast Mutti, Mutti gerufen. Oma hat dann sehr geweint als sie nach Hause kam und mir das erzählte.“

„Ja, Opa“, antwortete ich, „ich glaube, das weiß ich noch. Aber das war doch nicht so schlimm. Ich dachte doch nur, daß die Mutti wieder zurückgekommen ist.“

„Na ja, mein Junge“, meinte Opa, „das sehen Erwachsene schon noch mit etwas anderen Augen.“

Plötzlich hörten wir vor unserem Gartentor eine Fahrradglocke. Mein Busenfreund Rudi stand davor mit strahlendem Gesicht und einem nagelneuen Tretroller. „Mit richtiger Luftbereifung! Oh, Mann …“

So einen Roller lieh ich mir selten mal in unserem Fahrradgeschäft aus. Das kostete 30 Pfennige für eine Stunde und ich mußte Omas Ausweis mitbringen. Rudi hatte nun seinen eigenen „Gummiroller“.

„Guck mal“, rief er, „den hat mir Onkel Franz gekauft!“

Rudi wohnte in einem der kleinen Häuser auf dem Mühlberg, in dem auch sein Onkel Franz mit seiner Frau Minna lebte. Das Haus war in Familienbesitz und sein Onkel betrieb darin ein kleines Fuhrunternehmen mit zwei Lastkraftwagen und einer Werkstatt. Wir waren seit etwa einem Jahr befreundet, und ich war recht oft dort – später nicht selten sogar von morgens bis abends.

„Das trifft sich gut“, meinte Opa, „dann können wir ja einen Waschkorb mit Klaräpfeln auf das Trittbrett des Rollers stellen. Muß ich die nicht in Körben nach Hause schleppen.“

Rudi war einverstanden. Während Opa den Waschkorb füllte, stopften wir uns die Mäuler mit Süßkirschen voll.

Es war Mittagszeit geworden.

Auf dem Nachhauseweg schob Opa den Roller, und wir paßten an beiden Seiten auf, daß der große Waschkorb nicht herunterrutschte. Das war allemal besser, als mehrere kleine Körbe tragen zu müssen.

„Wollen wir uns nach dem Mittagessen treffen?“, fragte ich Rudi.

„Ja“, sagte er, „vielleicht kannst du dir ja heute nachmittag auch einen Roller ausleihen, dann können wir zusammen fahren.“

„Darf ich, Opa?“

„Aber klar, mien Jung!“

Viertes Kapitel

Wie man zu Rollschuhen kommt

Nie war ich öfter in einer Konditorei als im Sommer 1956!

Jeden Samstag machte mich meine Großmutter schick.

Onkel Paul hatte samstags keine Bürozeit und ging dann mit mir spazieren. Das war durchaus lieb von ihm gemeint. So war er ja auch. Allerdings war nicht die Konditorei sein angestrebtes Ziel.

Fein gemacht wie ich war, mit Pomade im Haar, vorne einen „Bock“, schlicht eine fettige Tolle, damals auch unter Schmalzlocke bekannt, promenierten wir die Hauptstraße hinunter:

„Guten Tag, Herr Cave.“

„Tach, Paul.“

„Mönsch, Paulchen, hast’ schon so ’n großen Bengel?“ – grins.

Man näherte sich der Konditorei.

Drei Stufen trennten den Tortentempel vom Treiben auf der Straße. Im Eingangsbereich befand sich eine riesige Theke mit mehreren Etagen. Konditoreiwaren in einer Qualität und Vielfalt, wie man sie in einer Großstadt erwarten würde, thronten hier auf Silber und Porzellan. Der Konditormeister und Inhaber tänzelte höchst persönlich durch die Tischreihen. In Weiß gehüllt, mit einer Konditormütze auf dem Kopf, alles peinlichst reinlich, erkundigte er sich hier und da bei den Gästen, ob denn alles so recht sei.

Angedeutete Verbeugungen mit „steifem“ Oberkörper, in Verbindung mit einem überaus freundlichen Gesicht und einer höfisch-höflichen Minimalkonversation, ließen auf alte Schule schließen.

Daniel hieß er – und schwul war er.

Wir bekamen einen Platz am Fenster und ich nach kurzer Zeit einen Windbeutel, groß wie ein Kürbis – na, fast. Dazu reichte man mir ein Täßchen Kakao, Schokolade hieß das hier!

Man konnte sich mit mir durchaus in einer Konditorei blicken lassen, denn meine Manieren … Meine Oma!

Meine Linke lag artig neben dem Kuchenteller.

Meine Rechte hantierte routiniert mit der Kuchengabel.

Windbeutel! – Is’ so einfach nich’! Schlürfen? Nicht hier.

Onkel Paul begnügte sich mit einem Mokka und dampfte dazu genüßlich eine Zigarette seiner Marke Turf. Die gehörte zum Genuß einfach dazu. Hier herrschte noch das Flair der 20er Jahre.

Sonntags mit Stehgeiger!

Kaffeehaus-Atmosphäre eben.

Samstags hatte mein Onkel, wie gesagt, frei. Die Verkäuferinnen im gegenüberliegenden Kaufhaus aber nicht!

Darum ging’s in Wahrheit.

Wir schlenderten durch die zwei Etagen des Kaufhauses, und eigentlich war hier alles ziemlich langweilig. Eine Spielwarenabteilung war hier jedenfalls nicht. Allerdings gab es eine Kosmetikabteilung, und an der liefen wir verdächtig oft vorbei.

„Guck mal, Günti“, sprach Onkel Paul mit seidigem Timbre, als hätte er Kreide gefressen, „wie findest du denn die blonde Frau dort?“

„Blond!“

Damals urteilte ich allerdings noch nichtsahnend: „Hübsch.“

„Wollen wir mal an den Stand gehen?“ Wir gingen.

Natürlich kann ich den Wortlaut des nun folgenden Geplänkels nicht mehr genau wiedergeben, glaube aber mich zu erinnern, daß meinem Onkel Paul spontan eine Feder wuchs. Hinten.

Der Sinn der Sache war: Ich sollte zu Hause Oma und Opa etwas von einer außergewöhnlichen Frau vorschwärmen!

Ich tat, wie mir geheißen.

Mehrere Windbeutel später saß Auguste schließlich bei uns zu Hause auf der Couch. Meine Großmutter hatte einen untrüglichen Instinkt, was andere Frauen betraf. Wahrscheinlich, weil sie selbst komplett ohne Fehl und Tadel war. Vor meiner späteren Auserwählten hatte sie mich auch rechtzeitig gewarnt, umsonst zwar, aber letztlich sollte sie Recht behalten. Doch zurück zu Auguste.

Ich wollte mich nicht beklagen. Ich hatte schöne Spaziergänge mit den beiden und konnte in der Funktion als Anstandswauwau so manche Kleinigkeit nebenbei „abstauben“. Auguste war immer nett zu mir, alles andere entspräche einfach nicht der Wahrheit.

Großvater fand angehende Schwiegertöchter im allgemeinen gut.

Großmutter war in regelmäßigen Abständen ein Knäuel mit Pauls angehender Ehefrau Auguste – nach der Hochzeit!

Diese trug sich alsbald im Oktober anno 1956 zu. Wir lernten eine durch und durch gottesfürchtige Familie kennen. Ich habe diesen Tag noch gut in Erinnerung: Das Mittagessen fand bei uns zu Hause statt. Großmutter zog alle Register. Schließlich hatte sie in Thüringen eine Haushaltsschule besucht. Kochen konnte sie – wenn wir uns die Zutaten leisten konnten. Diesmal gab es jedoch kein Limit. So einen üppig gedeckten Tisch habe ich bei uns nie wieder gesehen. Hintergrund: Die Schwiegereltern sollten schlicht blaß werden …

Wurde Augustes Mutter auch – weil sie sich überfressen hatte.

Opa und Augustes Vater konnten gut miteinander. Sie trugen beide die gleiche Frisur, das gleiche Oberlippenbärtchen.

Allerdings war der „Alte“ heilig, aber kein Heiliger!

Augustes Mutter wohnte praktisch in der Kirche.

Unter zwei, besser drei Gottesdiensten am Tag machte sie es nicht. „Mein Gott, wieviel Dreck muß die Alte am Stecken haben, wenn die nur am Beten ist.“ Originalton: Meine Großmutter.

Ständig klopfte es an unsere Wohnungstür. Ob denn das junge Paar da sei? Die Gratulanten der weltlichen Fraktion lärmten fröhlich in unsere Küche herein, hieben Paul auf die Schulter:

„Ha, alter Junge, nu’ wird’s ernst. Kopf hoch!“

Die von Andacht Geplagten hatten ein völlig anderes Vokabular. Schon die Körperhaltung fiel auf. Auf jeden Fall könne sich das junge Paar sicher sein, daß Der Herr immer bei ihnen wäre. Ob Onkel Paul sich dieser Drohung tatsächlich im vollen Umfang bewußt war?

Am späteren Nachmittag zog die Hochzeitsgesellschaft eine Straße weiter. Kaffee und Abendbrot waren nun Sache der anderen Seite. Die Eltern von Tante Auguste wohnten in einem großen Mietshaus in einer Nebenstraße nahe der Stadtkirche – kurze Wege!

Sie bewohnten eine Dreizimmerwohnung und überließen ein wirklich schönes großes Zimmer dem jungen Paar nebst Küchenbenutzung. Onkel Paul wohnte nun also nicht mehr bei uns – schade!

Von nun an besuchte man sich gegenseitig.

Ich kann mich an viele Geburtstage und andere Festtage erinnern, an denen wir zusammen feierten. Ebenso regelmäßig gab es „Vorkommnisse“ zwischen Auguste und meiner Großmutter.

So stand einmal anläßlich einer Geburtstagsfeier neben einer einzigen maßvoll belegten Obsttorte ein großer Teller mit Streuselschnecken auf dem Tisch. 10 Pfennige das Stück!

So konnte man natürlich auch satt werden, und vom Kaffee hätte ich als Kind mehrere Liter ohne Herzklopfen vertragen.

Meine Großmutter erblickte den Teller – sie hyperventilierte.

„Leni, denk’ an deinen Blutdruck!“ Tante Auguste erläuterte:

„Das ist erstmal zum Füllen – wir haben jetzt halt wenig Geld!“

Wir hatten alle wenig Geld! Ein Wort ergab das andere …

Auguste konnte richtig ausfallend werden – das ist wohl wahr.

Jedenfalls war Onkel Paul wiederholt damit beschäftigt, den schriftlichen(!) Schlagabtausch von einer Straße in die andere zu überbringen.

Man vertrug sich auch wieder – bis zum nächsten Mal.

Das sah dann so aus:

Onkel Paul verklickerte mir: Wenn ich Tante Augustes Mutter mal besuchen würde und mich auch ab und an zu einem Gottesdienst überreden ließe, könne das durchaus auf eine Zuwendung in Form von zum Beispiel Rollschuhen hinauslaufen!

Rollschuhe!

Es gab, zumindest in unserem kleinen Städtchen, über einige Jahre eine Epidemie: Rollschuhe! Wer keine hatte, war quasi amputiert.

Für mich völlig indiskutabel – die kosteten 38 Mark.

„… und führe uns nicht in Versuchung.“ Ich erlag.