Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Südverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

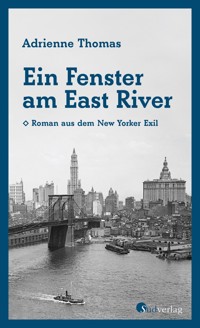

- Die Geschichte einer weiblichen Emanzipation, einer Bewährungsprobe in der Fremde und einer Entscheidung aus Liebe. - Lange verschollen und nun wiederentdeckt: ein Roman aus dem New Yorker Exil in erweiterter deutscher Erstausgabe. - Ein Plädoyer der Hoffnung in dramatischen Zeiten. - Von der Autorin des Bestsellers "Die Katrin wird Soldat", mit dem Adrienne Thomas 1930 weltberühmt wurde und zum "weiblichen Erich Maria Remarque" avancierte. Mit ihrem Antikriegsroman "Die Katrin wird Soldat" erlangt sie Weltruhm, sie gilt als der "weibliche Erich Maria Remarque", unter dem nationalsozialistischen Ungeist werden ihre Bücher verboten: Adrienne Thomas (1897-1980) verlässt Deutschland 1933. Ihre abenteuerliche Flucht führt die jüdische Autorin durch halb Europa, bis sie sich in die USA retten und einen Neuanfang wagen kann. Hier entsteht ihr autobiografisch grundierter Exilroman "Ein Fenster am East River". – New York, 1943/44: Die junge Tschechin Anna Martinek, aus einer angesehenen Familie mährischer Zuckerbarone, arbeitet als Telefonistin in Manhattan. Anonymität und Vielvölkergemisch, Glanz und Elend, Kampf ums Dasein und unbeschwerte Heiterkeit: Die Stadt am East River mit der eindrucksvollen Skyline zeigt Anna all ihre Gesichter, mutet ihr viel zu, nicht zuletzt in ihrem unbefriedigenden Job. Doch zunehmend fasst die junge Frau Fuß, findet Freunde, verliebt sich in den deutsch-dänischen Arzt Tom Sörensen, heiratet ihn gar. Durch Zufall trifft Anna den Geigenvirtuosen Jürgen Niederode wieder, der ihr einst bei der Flucht aus Deutschland half, mit dem sie eine Liaison hatte und der nun auf Konzertreise ist. Erneut verfällt sie dem Charme des Musikers. Unterdessen wird Annas Mann zur Army eingezogen, der D-Day steht vor der Tür. Für wen wird Anna sich entscheiden?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 518

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Adrienne Thomas, ca. 1934.

Adrienne Thomas

EinFenster

amEastRiver

Roman aus dem New Yorker Exil

Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Armin Strohmeyr

I

Der Wecker knackte ein wenig. Das hieß, es war sieben Uhr abends. Anna schnitt der Uhr eine kleine Fratze; jeden Abend um die gleiche Stunde brachte einem dieses impertinente Knacken ein Vorgefühl davon, dass man am nächsten Morgen um sieben Uhr aus dem besten Schlaf gerissen werden würde.

Sieben Uhr abends. Eigentlich war der Tag schon zu Ende, obwohl das Nachtessen noch auf dem Ofen stand, die Küche nicht aufgeräumt war und obwohl ein Stoß Wäsche zum Bügeln vorbereitet in einem Korb lag. Aber der Tag war zu Ende. Nun kam nichts mehr. Nun blieb nur noch das Radio.

Gewiss, sie hätte zu einem Film gehen können; aber sie fürchtete sich vor dem Heimweg, wo das Gefühl der Einsamkeit einen anfiel wie ein Wegelagerer. Zu Hause, in ihren eigenen vier Wänden, spürte sie keine Einsamkeit. Vielmehr hatte diese Wohnung, so winzig sie war, für Anna so etwas wie ein Gesicht. Das Gesicht eines freundlichen Menschen. Und wenn sie einen Blick zum Fenster hinaus tat, so vergaß sie jedes Mal alles, was sie drückte, vergaß sich selbst ganz und gar, denn vor ihr ausgebreitet lag diese grandiose Gebirgswelt aus Menschenhand, lagen die Wolkenkratzer New Yorks.

Wie fast jeden Abend stand Anna auch heute am weitgeöffneten Fenster ihrer im dreizehnten Stock gelegenen Wohnung und schaute hinüber zum Rockefeller Center1 und zum höchsten Gebäude der Welt, dem Empire State Building2, dessen Spitze sich in einem rötlichen Wolkenpaket versteckt hielt. Im Widerschein der untergehenden Sonne flammte das Feuerwerk von vieltausend Fenstern. – Wenn man sechs oder sieben Jahre alt wäre, dachte Anna, und man wüsste nicht, wo man ist und wie man hierhergekommen war, würde man glauben, die Zauberschlösser der Märchenbücher vor sich zu haben.

Zu unwirklich schien, was man sah, dieser mit einem Goldfiligran aus Stein, Glas und Sonne durchzogene Abendhimmel. Wenn sie zu ihrem Küchenfenster hinausschaute, bot sich ihr ein völlig anderes Bild. Straßenzüge mit niedrigen Häusern, langgestreckte Fabrikanlagen und im Hintergrund der eigenartig dunstige East River3. Der East River war nicht von landschaftlich lieblichen Ufern umzogen, und er kannte auch nicht die Stille über den Wassern. Dampfbarkassen, Lastschiffe, Ausflugsdampfer, kleine Kriegsfahrzeuge, Flöße am Schlepptau, beladen mit Geschützen und Eisenbahnen – alles das stampfte und keuchte sirenenumheult durch die grauen Fluten. Der East River war ein Fluss, wie es ihn nur in New York geben konnte.

Der Lärm in der Wohnung unter Annas Fenstern gehörte beinahe mit zu dieser New Yorker Abendstimmung. Ein Radio spielte Boogie-Woogie-Musik. Anna wunderte sich wieder einmal, wie menschliche Ohren in diesem unartikulierten Lärmbrei auch nur Spuren einer Melodie entdecken konnten. Drunten aber sang man sogar vielstimmig und aus vollem Herzen mit. – Die Nachbarn hatten wieder einmal eine Party, anscheinend eine große Party; auf dem balkonartigen Teil der Feuerleiter standen Sandwichplatten und Salatschüsseln, für deren Aufbewahrung der elektrische Eisschrank offenbar nicht ausgereicht hatte. Eine praktische Einrichtung, diese Feuerleiter, die in New York vom ersten Stock bis unters Dach reicht, dachte Anna lächelnd. Im Falle eines Feuers würde man da wohl in eine Menge Blumentöpfe, Goldfischgläser oder Salatschüsseln steigen müssen. Anna kannte die Nachbarn drunten nicht; aber neugierig sah sie zu, wie jetzt ein junger Mann in Uniform die Schüsseln und Platten mit Wachspapier bedeckte.

»Himmel! Red!«, rief eine helle weibliche Stimme aus dem Zimmer ihn an, »wenn das Papier nicht gleich fortfliegen soll, musst du es doch mit Tellern beschweren.«

»Glänzende Idee! Da du gerade festgestellt hast, wir sind so knapp mit Geschirr, dass wir wohl zu dritt von einem Teller essen müssen.«

»Dann nimm eben irgend sonst etwas.«

»Was verstehst du unter irgend sonst etwas?«

»Irgend sonst etwas kann alles bedeuten, von der Dante-Büste bis zu Eiswürfeln«, war der etwas verantwortungslose Rat eines Mannes, den Anna aber nicht sehen konnte.

In hellem Protest war wieder die weibliche Stimme zu hören: »Um Gottes willen! Eiswürfel haben wir auch nicht genug!«

Vielstimmiges Gelächter war zu hören. Dann verschaffte sich wieder die tadelnde Mädchenstimme Gehör: »Red, ich möchte wissen, was sie mit einem Jungen wie dir in der Armee anfangen! Du bist doch einfach zu gar nichts zu gebrauchen!«

Der wohl wegen seines roten Haarschopfes mit »Red« Angeredete spürte anscheinend, dass Anna ihn beobachtete; jedenfalls schweifte sein Blick hinauf zu ihr, und da sie jung war wie er und da sie ihm außerdem gefiel, war ihm das Einführung genug. »Haben Sie das gehört?«, rief er hinauf. »Ich – ich soll zu gar nichts zu gebrauchen sein. Wie gefällt Ihnen das?«

Anna musste lachen und beeilte sich zu versichern: »Auf mich machen Sie den allerbesten Eindruck!«

»Thank you«, quittierte er das Kompliment wie etwas ihm Gebührendes, »ich hoffe, es ist Ihr Ernst.«

»Mein völliger Ernst.«

»Gut. Aber Worte genügen mir nicht als Ausdruck Ihrer guten Meinung. Ich verlange Beweise.«

»Oh, ich verstehe«, sagte Anna so ernsthaft wie er, »Sie möchten, dass ich Ihnen Teller leihe und meine Eiswürfel.«

Mit einer beinahe verächtlichen Handbewegung tat er ihren Vorschlag ab: »Nein. Ich möchte, dass Sie herunterkommen zu unserer Party.«

»Das ist eine reizende Idee von Ihnen«, versicherte Anna, »aber meine Eiswürfel kommen gern auch ohne mich.«

»Es tut uns leid. Beides kann nur zusammen angenommen werden. Stecken Sie sich eine Blume ins Haar und kommen Sie. – Dotty! Dotty!«, rief er ins Zimmer zurück, und sofort tauchte neben ihm ein Mädchenkopf auf, rothaarig wie er selber. Der junge Mann drehte das Gesicht des Mädchens Anna zu und sagte: »Dass Dotty meine Schwester ist, ist so ungefähr die einzige Sache, die man mir immer aufs Wort glaubt: die gleiche exquisite Haarfarbe, die gleichen Sommersprossen bis hinein in den Winter. – Dotty, ich habe eben diese junge Dame zu unserer Party eingeladen. Willst du, bitte, meine Einladung in etwas formellerer Form wiederholen?«

Dotty schien nicht weiter überrascht. »Natürlich!«, rief sie und beugte sich weit vor, um Anna besser sehen zu können. »Come on and join us!«

»Das nennt sie formell«, klagte ihr Bruder und befahl ihr: »Sage: Es wäre uns ein großes Vergnügen, Miss … oh, pardon me, wie war doch Ihr werter Name?«

»Anna.«

»Miss Anna, wenn Sie uns das Vergnügen machen wollten … los, Dotty!«

»Oh, shut up!«, schalt Dotty und strich sich eine Fülle dunkelroter Haare aus dem Gesicht. »Kommen Sie wirklich herunter, Miss Anna. Wir sind eine vergnügte Bande, und Sie passen sicher gut zu uns. Also, Sie kommen, bitte.«

»Be a good sport!«, rief ihr Bruder noch.

»Be a good sport« bedeutete etwa »Sei kein Spielverderber«, und dieser Aufforderung nicht nachzukommen, war weit mehr als unfreundlich, es war beinahe schon unfair.

Anna hatte keine große Lust, zu einer Party zu gehen, zu der sie über die Feuerleiter hinweg eingeladen worden war, und wo sie überhaupt niemanden kannte. Wohl oder übel aber musste sie »a good sport« sein, und so versprach sie zu kommen. Und dann ärgerte sie sich. Das Geschirr war noch nicht gewaschen, die Küche nicht aufgeräumt, die Wäsche nicht gebügelt. Anstatt dies alles in Ordnung zu bringen, ging sie zu einer jener Partys, bei denen, nach allem, was sie darüber gehört hatte, doch nur reichlich Alkohol genossen und zu Boogie-Woogie-Musik getanzt wurde. Außerdem ärgerte sie sich, weil sie nichts anzuziehen hatte. Das hatte sie früher so oft, beinahe automatisch, vor jeder Einladung gesagt. Damals traf das absolut nicht zu, heute kam es der Wahrheit schon näher. – Es war Ende August. Am besten trug man da natürlich Schwarz. Sie riss das schwarze Georgettekleid4 aus dem Schrank. Nein! Das hatte lange Ärmel. An einem so schwülen Tag würden lange Ärmel unerträglich sein. Sie warf das Kleid achtlos auf die Couch. Das weiße Leinenkleid war zerdrückt; das beige Kostüm brauchte einen frischen Kragen – ebenfalls auf die Couch damit!

Bald waren Couch, Tisch, Stühle besät mit Kleidern, Wäsche, Kragen, Jabots5. An einem Stück fehlte der Knopf, an einem anderen war eine Naht aufgetrennt – auf den Boden damit! Es schien so viel einfacher, als den Schaden auszubessern. Der Rest des Schubladeninhalts und der Inhalt des Nähkastens wurden dann ebenfalls über den Boden ausgestreut, auf der Suche nach Annas Ring, der sich schließlich in der Küche im Brotkorb fand. In dem Zimmer, das vor zehn Minuten noch den behaglichsten Eindruck gemacht hatte, war nun nichts mehr an seinem Platz. Es sah wüst aus. Denn darin war Anna eine Meisterin: In allerkürzester Zeit konnte sie aus dem friedlichsten Raum eine undurchdringliche Wildnis machen. Böse blitzte sie das Chaos an, als hätten sich die umherliegenden Gegenstände gegen sie verschworen. Ein scheußlicher Anblick. Da war es wirklich am besten, man verließ diese unwirtliche Stätte so rasch wie möglich.

Eilig entschied sie sich für ihr letztes Pariser Kleid, das zwar schon einige Jahre alt, aber immer noch chic war. Es war ein Kostüm aus Shantung-Seide6, fast in dem gleichen Ton wie ihr Haar, zwischen Braun und Blond, wie leicht oxidiertes Messing. Alles, was sie an Tellern besaß, und ihre Eiswürfel, in eine Schüssel gefüllt, wurden in einen Korb gestellt, und so ausgerüstet verließ Anna ihre Wohnung. Niemand würde in dieser jungen Dame von untadeliger Eleganz die Urheberin jener nicht mehr zu übertreffenden Unordnung vermutet haben, die sie in ihren vier Wänden hinterließ. Sie musste zum zwölften Stock hinunterlaufen; denn bis zu ihrem Stockwerk, das das vierzehnte genannt wurde, aber das dreizehnte war, ging der Fahrstuhl nicht. Von der zwölften Etage an waren die Korridore nur mit Linoleum belegt, anstatt mit rotem Plüsch; es gab keine Bronzeleuchter und keine Marmorwände. Die dreizehnte Etage, die, um abergläubigen Gemütern Rechnung zu tragen, die vierzehnte hieß, war offensichtlich das Stiefkind des Hauses. Dafür kosteten diese anscheinend erst später aufgebauten Wohnungen auch nur die Hälfte des sonst üblichen Preises, eine Annehmlichkeit, die für Anna wichtiger war als roter Plüsch und Marmor.

Die Tür zu Apartment 12/A stand halb geöffnet. Radiomusik, viele Stimmen und Geschirrklappern waren zu hören. Anna drückte auf den Klingelknopf, um sich anzumelden. Da niemand das surrende Geräusch beachtete, trat sie ein.

»Da ist sie»«, rief der junge Soldat, der sie eingeladen hatte, »Ladys und Gentlemen: Die Prinzessin von der Feuerleiter!«

Lachend durcheinanderredend, umdrängten junge Menschen den Neuankömmling. Ein halbes Dutzend junger Paare war hier versammelt, die Männer, mit Ausnahme von zweien, alle in Uniform. Red, schlank, beweglich, etwa vierundzwanzig- bis fünfundzwanzigjährig, Bestürzung in seinen nussbraunen Augen, nahm Anna den Korb mit dem Geschirr ab. »Ich war ja wohl wirklich etwas ungeschliffen vorhin am Fenster«, sagte er, »aber haben Dotty oder ich Sie wirklich um das Geschirr und die Eiswürfel angebettelt?«

»Keineswegs«, antwortete Anna, »ich habe nur zufällig gehört, dass Sie zu dritt von einem Teller essen müssten.«

»Aber, so ernst war das doch gar nicht gemeint«, versicherte Dotty, ihr herzlich die Hand schüttelnd, »jedenfalls ist es ganz reizend, dass Sie gekommen sind.« Dotty war klein, zart und sah in ihrem weißen Kleid mit Matrosenkragen aus wie ein Schulkind. Ihr Auftreten aber war sicher und gewandt, als sie fortfuhr: »Mein Name ist Dorothy Kirkland Matthis, und das ist mein Bruder, Horace Daniel Kirkland, genannt ›Red‹.«

»Mein Name ist Anna Martinek. Es war wirklich lieb von Ihnen, mich zu sich einzuladen«, erwiderte Anna, nicht halb so sicher und gewandt wie Dotty.

»Das ist gar nicht mein Zuhause« verwehrte sich Dotty, schon damit beschäftigt, Eiswürfel in die Bowle einzufüllen.

»Dann sind Sie der Gastgeber?«, wandte Anna sich an Red.

»Keine Spur«, bekam sie zur Antwort.

»Nein? – Vielleicht sind Sie dann so freundlich, mich mit dem Gastgeber bekannt zu machen?«

»Den können Sie natürlich einmal kennenlernen; aber wahrscheinlich nicht gerade heute. Er ist nämlich nicht da.«

»Red!«, rief tadelnd eines der Mädchen, das Anna als June Walker vorgestellt worden war. »Wenn du noch weitere fünf Minuten mit Miss Anna sprichst, muss sie doch denken, wir sind Einbrecher oder Irre. Jetzt hören Sie einmal mir zu. Diese Wohnung gehört einem Freund von uns. Er ist Arzt und sowieso wenig zu Hause, und da benützen wir die Wohnung ein bisschen mit.«

»Das heißt, in Notfällen, wie zum Beispiel heute«, warf Red ein.

»Und was für ein Notfall ist das heute?«, wollte Anna wissen.

»Wir feiern Geburtstag.«

»Und wer ist das Geburtstagskind?«

»Der Hausherr«, teilte Red mit und stahl sich Maraschinokirschen, die seine Schwester gerade in die Gläser gefüllt hatte.

»Wie, der Hausherr, der gar nicht da ist, feiert Geburtstag?«, verwunderte sich Anna.

Ohne Gemütsbewegungen gab Dotty ihrem Bruder einen Klaps auf die Hand, genauso stoisch schlug er zurück, nahm sich eine weitere Kirsche und antwortete Anna: »Ja, wir sagten Ihnen doch: Doc ist so gut wie nie in seiner Wohnung. Warum sollte er gerade heute da sein? Er wollte seinen Geburtstag feiern, indem er zum Fischen ging, und wir wollten diesen Tag mit einer Party festlich begehen. So ist keiner dem anderen im Wege. Das ist doch sehr einfach.«

»Sehr einfach«, stimmte Anna rasch zu.

»Du hast Miss Martinek noch gar nicht mit allen bekannt gemacht«, mahnte Dotty, und Red führte Anna hinüber zu einer Gruppe am Fenster.

»Sie sind Europäerin?«, fragte er. Sie nickte bestätigend, und er stellte ihr einen der Zivilisten vor, etwas älter als die übrigen Anwesenden: »Dies ist Alfred Evans – Miss Martinek … aus Paris –«

»How do you do, Miss Martinek?«

»How do you do, Mr. Evans … ich bin aber gar nicht aus Paris, sondern aus Brno7 in …«

»Lassen wir Red bei Paris«, begütigte der Zivilist, »er hat leider noch nicht bemerkt, dass es drüben in Europa außer Paris noch ein paar Städte und Dörfer gibt, zum Beispiel Brünn in der Tschechoslowakei.«

»Oh, Sie wissen sogar, wo Brünn liegt!«, rief Anna erfreut, da sie ansonsten unweigerlich gefragt wurde: »In welchem Land ist das?«

»Er tut wenigstens, als ob er es wüsste«, meinte Red, »er tut sogar, als ob er wüsste, wann D-Day8 ist und wann der Krieg zu Ende sein wird.«

»Am Ende sind Sie ein Hellseher?«, vermutete Anna amüsiert.

»Im Gegenteil!«, rief Red. »Ganz im Gegenteil! Er ist die Verdunkelung in Person. Er arbeitet für das Kriegsinformationsamt.«

»Es hat keinen Sinn, sich gut mit ihm zu stellen«, warnte eine helle Blondine an Alfred Evans’ Seite, »man erfährt nichts von ihm, weil er nämlich selber nichts weiß.«

»Ganz recht«, stimmte Red zu, »die militärischen Geheimnisse, hinter denen Al sich immer verschanzt, erfährt er selber immer erst aus den Zeitungen.«

»Überschätzt ihr beide mich nicht?«, fragte Al ironisch. »Ihr wisst doch, dass ich nie Zeitung lese. Keine Zeitung und kein Buch kommen mir ins Haus.«

»Es ist leider wahr«, nickte Red betrübt, »außer Lichtreklame hat dieser Herr überhaupt noch nichts gelesen.« Damit zog er Anna weiter.

Sie lernte Penny Havilland kennen, die ihr kräftig die Hand drückte: »Irgendwie sind wir Leidensgefährten, Miss Martinek. Mich hat diese Bande eines Abends im Fahrstuhl aufgelesen.«

»Aufgelesen!«, empörte sich Red. »Bist du nicht glücklich, wir haben dich unter unseren Schutz genommen?«

»Seit einem Jahr bedaure ich das in jeder Hinsicht«, versicherte Penny lachend.

»Das ist nun der Dank«, zankte Red. »Der Fahrstuhlführer erzählte uns eines Tages, da sei gerade ein kleines Mädel aus Texas angekommen, das ihm vorjammere, wie einsam sie sich fühle. Er legte uns geradezu nahe, wir müssten sie vor den Gefahren der Großstadt beschützen. Das tun wir nun schon seit einem Jahr. Und sie bedauert es in jeder Minute! Wie finden Sie das?«

Wieder lachte Penny. Es war ein warmes, gurrendes Lachen. Warm war auch ihre Stimme, als sie sich wieder an Anna wandte: »Ich wohne in Apartment 2/D – falls Sie einmal Zucker oder ein Ei brauchen – oder wenn Sie sich einmal einsam fühlen, kommen Sie ungeniert.«

»… Meet George Spaulder … Miss Martinek –«

»How do you do, Miss Martinek«, sagte der hochgewachsene junge Soldat und wandte sich an Red: »Soldier, würden Sie gefälligst erwähnen, dass ich Sergeant bin, Sergeant Spaulder?!«

»Der Rang hat eine Menge für sich«, versicherte Red mit dem gleichen gut gespielten Ernst, »wenn du aber Eindruck auf Frauen machen willst, Georgy, musst du schon mehr aufzuweisen haben, zum Beispiel Persönlichkeit wie ich!«

Jeder war zu einem Spaß aufgelegt. Niemand blieb eine Antwort schuldig. Bald saß Anna unter diesen jungen Menschen, trank Punsch – stärkere alkoholische Getränke gab es hier nicht – und beteiligte sich an der Unterhaltung, die leicht war und heiter und nie ins Stocken geriet. Als man sich lange genug über die Bekanntschaft auf der Feuerleiter amüsiert hatte, gab man ähnliche Abenteuer zum Besten. So erzählte George Spaulder, dass seine Schwester den Mann, der ihr am Eingang der Untergrundbahn mit einem Nickel9 ausgeholfen habe, sogar heiraten werde. »Ihr wisst doch, die Subway-Station 81. Straße, Eingang Museum, wo man um die Mittagszeit schwarz werden kann, ehe sich ein Beamter am Schalter zeigt, um Geld zu wechseln.«

»Und da hat deine Schwester Maurice kennengelernt?«

»Genau an dieser Stelle.«

»Nie im Leben werde ich an der 81. Straße die Subway nehmen!«, rief Alfred. »Das scheint ja direkt gefährlich!«

»Ein Mann vom Kriegsinformationsamt darf weder sagen, wohin er geht, noch, wohin er nicht geht«, warnte man ihn, und wieder lachten alle.

Anna saß unter diesen jungen Menschen, hörte zu, lachte und scherzte mit ihnen, und niemand, der sie alle beobachtet haben würde, wäre auf den Gedanken gekommen, dass sie diesen Kreis vor einer halben Stunde noch gar nicht gekannt hatte. Nur sie selbst spürte es. Zwar tat sie mit, aber die unbeschwerte Heiterkeit teilte sich ihr nicht mit, und manche der zum Besten gegebenen Anekdoten fand sie durchaus nicht komisch. Red erzählte gerade, wie neulich in seinem Verwandtenkreis der neunzigste Geburtstag einer Urgroßtante gefeiert und wie zu diesem Anlass eine enorme Torte abgegeben wurde. Spender war, um sich gegebenenfalls in Erinnerung zu bringen, die in der Nachbarschaft gelegene Begräbnisanstalt, die in Amerika den anheimelnden Namen »Funeral Home« führt. Das wurde als ausgezeichneter Witz aufgenommen, und da das Gespräch nun schon einmal bei diesem Thema war, erzählte Alfred eine weitere Anekdote. Der Unternehmer eines solchen Funeral Homes hatte bei der Behörde für die Nummer seines Leichenwagens eingereicht, und zwar hatte er die Nummer »U 2« vorgeschlagen. Damit war er allerdings abgelehnt worden; denn »U 2« – »You too«, »Auch du!« auszusprechen – war den Behörden doch wohl ein zu deprimierendes Memento mori10, selbst für ein solches Unternehmen. Auch diese Geschichte fand lebhaften Anklang. Anna stellte fest, dass man hier nicht über die gleichen Dinge lachte wie sie. Diese jungen Menschen, fast alle in ihrem Alter, hatten an Tod wohl noch nie als an etwas gedacht, das jedem zu jeder Zeit begegnen kann. Das »You too« hatte für Anna zu viel grausige Wahrheit, als dass sie darüber hätte lachen können.

Während der Unterhaltung hatte sie Gelegenheit, sich in ihrer neuen Umgebung umzusehen. Die Wohnung hatte zwei Zimmer. Ihre Einrichtung unterschied sich kaum von den Wohnungen der amerikanischen Mittelklasse, deren Anna einige kannte. Da gab es fast überall die gleichen rötlichen Ahornmöbel wie hier, Polster, Sessel, Stühle und Sofa, entweder blau oder grün oder schottisch überzogen. Hier war alles in Grün gehalten. Vor der Polsterbank stand ein niedriger runder Tisch, der Zentralheizung zum Trotz war ein großer Kamin eingebaut, mit aufgestapeltem Holz darin, und an einem Ständer daneben hing altmodisches Messinggerät, das zum Unterhalt eines Holzfeuers nötig war. In dem kleinen Nebenzimmer stand ein breites Bett mit den vier hohen, spindelartig endenden Pfosten des amerikanischen Kolonialstils. Ein dunkelroter Chenilleüberwurf11 war darübergebreitet. Nichts in diesem, noch in dem anderen Zimmer verriet etwas von der Persönlichkeit des Bewohners, es sei denn das Bücherregal, das im Wohnzimmer eine halbe Wand einnahm. Auf den Geschmack des Eigentümers deuteten vielleicht noch ein paar gerahmte Stiche hin, das Beethovenhaus in Bonn, das Goethehaus in Frankfurt, die Kathedrale in Chartres und die Karlskirche in Wien. Der vorherrschende Eindruck, den man von der Wohnung empfing, war der peinlichster Ordnung. Dieser Eindruck konnte nicht einmal durch das Wirrwarr einer Party verwischt werden.

Annas Aufmerksamkeit kehrte zurück zu dem Kreis der Gäste. Die Mädchen waren duftig und hübsch angezogen, und wenn diese Kleidchen wohl auch nicht kostspielig waren, so wirkten sie doch geschmackvoll und festlich. Festlich wirkten auch die Blumen im Haar und die glitzernden Ketten, Armbänder, Clips und Agraffen12, ein Schmuck, der allerdings keinen Anspruch erhob, Echtheit vorzutäuschen. Der eigentliche, der echte Schmuck bestand aus heiteren Mienen, Jugend und Anmut. Anna hatte beinahe das Gefühl, sie sei in eine Gesellschaft sorgloser Schulmädel geraten, für die der Ernst des Lebens etwas war, wovon alle redeten, woran aber niemand recht glaubte. Am jüngsten wirkte Reds Schwester Dotty in ihrem weißen Matrosenkleid. Jetzt erst bemerkte Anna, dass Dotty einen Trauring trug, sie bemerkte ferner, dass in den dunklen Augen ein Zug war, der nicht so recht zu dem lachenden Mund passte. Wahrscheinlich war ihr Mann im Felde, wahrscheinlich wusste sie vom Ernst des Lebens. Man sah es ihr nur nicht auf den ersten Blick an.

Ihr Bruder Horace Daniel, mit dem für Rotköpfe gebräuchlichen Übernamen »Red«, hatte die Ausgelassenheit und die Anmut eines Füllens. Eine kurze Strähne seines roten Haares fiel in die Stirne und wurde, ohne viel Erfolg, mit einer kleinen, eigensinnigen Kopfbewegung zurückgeworfen. Die gut sitzende, seidig glänzende beige Uniform hob den Reiz seiner lockeren, raschen Bewegungen.

Penny Havilland, die sich Anna als Hausgenossin vorgestellt hatte, wurde nicht mit ihrem Namen angeredet, sondern kurzweg »Texan« genannt. Sie war groß und schlank und vielleicht etwas zu eckig, um eine vollkommene Schönheit zu sein. Zu ihrem Gesicht von südlich weichem Charme, zu diesen großen dunklen Augen, die immer in einem Lächeln schwammen, hätte etwas mehr weibliche Rundung gehört. Trotzdem war sie schön, und ihre lächelnden Augen flammten auf, wenn Red zu ihr sprach oder auch nur zu ihr hinblickte, und sie schienen sich zu verschleiern, wenn er, was oft geschah, seine Aufmerksamkeit einem der anderen Mädchen schenkte.

Während man sich noch über das Begräbnisauto und die Nummer »You too« amüsierte, legte Penny eine Platte auf das Grammofon. Ein schmachtendes Vorspiel war zu hören, und dann setzte, noch schmachtender, mit einem lang gezogenen Laut eine baritonale Männerstimme ein. Anna war, als riefe ein Kater im Mondenschein nach einer Katze.

»I walk alone –«, klagte jetzt der Bariton.

Diese Art Sänger wurden »Crooner«13 genannt, ein Ausdruck, der die ganze Skala gesungener Sentimentalität umfasste.

Die Mädchen hörten mitten im Gespräch auf und lauschten mit einer Hingabe, als hätten sie nicht noch soeben über Funeral-Home-Geschichten gelacht. »Frank Sinatra!«, rief June verklärt. Auch Dotty hob das rothaarige Köpfchen und schien alles sonst zu vergessen. Die jungen Männer verzogen mehr oder minder spöttisch das Gesicht. Am seltsamsten aber benahm sich Red. Er war aufgesprungen, verdrehte die Augen, schlug mit den Armen um sich und schrie: »That’s wonderful – mir schwinden die Sinne … Hilfe!!! Wasser!!! Ich werde ohnmächtig.«

Gelächter übertönte Frank Sinatra. Einige Mädchen stürzten sich auf Red. Besonders ärgerlich war seine Schwester: »Du bist abscheulich! Es ist einfach nicht möglich, in Reds Gegenwart Frank Sinatra zu hören!«

»Ich kann mir nicht helfen«, ächzte er, »wenn ich Franky höre, falle ich um wie eine Frau!«

»Sind europäische Männer auch so verständnislos für solche Genüsse?«, erkundigte sich Penny bei Anna.

»Sie versteht sicher nichts von alledem«, meinte lächelnd Alfred Evans, der Herr aus dem Office of War Information, und er erzählte ihr von dem Phänomen Frank Sinatra, der eine nie dagewesene Massenpsychose unter dem weiblichen Geschlecht hervorrief, was Red gerade parodiert hatte.

»Mir war schon Tino Rossi14 in Frankreich zu viel«, sagte Anna, »man nennt ihn ›die Stimme aus Milch und Honig‹. Ich habe mir immer gewünscht, ihn nur ein einziges Mal, aber im Winter, ein bisschen in die Seine tauchen zu können. Seit ich aber euren Frank Sinatra gehört habe … nun ja … es muss ja nicht die Seine sein.«

»Bravo, Anna!«, rief Red. »Sie haben wirklich gesunden Menschenverstand. Vergessen Sie übrigens nicht: New York liegt am Hudson und am East River. Hier stehen Ihren Absichten gleich zwei Flüsse zur Verfügung.«

»Oh, schämen Sie sich, Anna!«, schmollte Dotty.

»Sie sollten sich das mit dem Hudson doch noch überlegen«, riet Alfred, »dieser Junge mag als Sänger nicht unbestritten sein; aber als Mensch ist er ein großer Charakter. Wo immer man einer guten Sache dienen kann, ist Sinatra als Erster und mit ganzem Herzen dabei.«

»Wozu sagst du ihr das?«, schalt Red. »Jetzt wird sie nie wieder ›mit ganzem Herzen‹ auf ihn schimpfen können.«

»Sicher nicht«, versprach Anna, hörte einen Moment der Platte zu, die man gerade aufgelegt hatte, zog ein Näschen und meinte: »Mir bleibt ja noch der da.« Diesmal war es Bing Crosby, der seine Liebesklagen hinausstöhnte.

Jetzt aber ertönte eine laute Männerstimme: »Aufhören! Abstellen!«

Niemand dachte indessen daran, das Grammofon abzustellen. Vielmehr rannten alle zum Entree, einem hochgewachsenen Mann entgegen. Der fuhr sich entsetzt mit allen zehn Fingern durch die dunkle Haarmähne, lachte dazu, wollte etwas sagen, aber er kam vorerst nicht zu Wort. Im Chor wurde, während Bing Crosby weiter liebegurrte, »Happy birthday to you« gesungen.

Der Hausherr, das Geburtstagskind, war zurückgekehrt, und ohrenbetäubender Lärm herrschte. Red hatte Anna bei der Hand genommen und zog sie nach vorn: »Alles Gute zum Geburtstag, Doktor! Und hier ist eine kleine Aufmerksamkeit von uns allen. Wir haben zusammengelegt und dir Anna, Prinzessin von der Feuerleiter, gekauft. Dein Geburtstagsgeschenk!«

Man lachte, redete durcheinander. Anna fragte sich, ob diese Menschen überhaupt keine Nerven hätten. Die ganze Nachbarschaft würde bald aus dem Schlaf geweckt werden.

Der Hausherr, den man ihr weiter nicht vorstellte – er wurde mit »Doc« angeredet, der hier üblichen Abkürzung für »Doktor« –, schien indessen Nerven zu haben. Mit zwei langen Schritten war er am Grammofon und stellte ab. »So viel Mondschein und Liebesgeflüster kann die solideste Konstitution nicht aushalten«, meinte er; dann ging er nochmals auf Anna zu, sagte, er hoffe, diese wilde Bande habe sie nicht eingeschüchtert und sie habe sich gut unterhalten. Mit jenem tiefen Ernst, mit dem man in diesem Kreis Pointen fallen ließ, schloss er: »Ein praktisches Geburtstagsgeschenk sind Sie jedenfalls nicht. Was soll ich denn mit Ihnen anfangen, bis ich einen Glasschrank für Sie angeschafft habe?«

Zur allgemeinen Belustigung schlug sie vor: »Stellen Sie mich eben einstweilen irgendwo in eine Ecke und stauben Sie mich zweimal in der Woche ab.«

Sie bemerkte, dass er zu einem braunen Sportanzug ein Hemd trug, das für ihren Geschmack geradezu fürchterlich war. Es war beige, mit kleinen Segelbooten und beinahe lebensgroßen Fischköpfen bedruckt. Die Schiffchen hatten rote Segel und die Fische rote Augen.

Wie einer aus dem Zirkus sah dieser Mann aus, stellte sie für sich fest. Wo auf der Welt trug man noch solche Hemden! Da man in den Kreisen, aus denen Anna stammte, sehr auf Äußerlichkeiten achtete, verdarb ihr dieses Hemd mit den roten Fischaugen ein wenig die Stimmung. Man hatte fast nur über Albernheiten gelacht; kaum ein einziges vernünftiges Gespräch war angeschnitten worden. Was sollte sie hier? Sie sehnte sich ernstlich nach der Stille ihres Zimmers und nach Alleinsein.

Doc hatte inzwischen der Reihe nach mit seinen Gästen angestoßen. Nun bat er, ihn zu entschuldigen. Er wolle sich umziehen, und dann habe er eine Überraschung bereit. Während sich die Gäste weiter vergnügten, hörte man im Badezimmer die Dusche mit Hochdruck arbeiten. Bald darauf erschien Doc, frisiert und umgezogen, wieder unter seinen Freunden. Glücklicherweise hatte er das Hemd mit den Fischaugen aufgegeben. Er trug einen hellgrauen Anzug, dazu ein holzfarbenes Hemd mit passender Krawatte. Elegant sah er zwar immer noch nicht aus, aber Anna war schon zufrieden mit diesem unauffälligen Anblick. Dabei hatte der große, breitschultrige Mann sicher das Zeug zu einer eleganten Erscheinung; aber wie die meisten Amerikaner zog er einen Maßanzug wohl nicht einmal in Erwägung. Diese Fix- und Fertigware saß zwar gut, aber wenn man näher hinsah, konnte man doch gewisse Mängel nicht übersehen.

Doc hatte die stark ausgeprägten Züge eines Mannes, der wusste, was er wollte. Die breite Stirn, die lang bewimperten dunkelblauen Augen, die kräftige lange Nase, von der eine Steilfalte hinauf in die Stirn führte, das eckige Kinn, alles deutete auf Entschlossenheit. Würde Anna nicht gewusst haben, dass er Arzt war, sie würde ihn für einen Ingenieur oder Piloten gehalten haben. Das dunkle Haar hatte er mit Wasser in einen Scheitel gezwungen, nur auf dem Wirbel wollte es sich nicht fügen. Da stand ein Büschel eigensinnig ab. Und sonderbar, dieses Haarbüschel störte Anna nicht, obwohl sie sonst großen Wert auf eine untadelige Frisur legte; vielmehr wirkte es anziehend auf sie, und am liebsten hätte sie mit der Hand darübergestrichen.

Auch seine Augen überflogen prüfend den fremden Gast. Erst jetzt bemerkte er ihre eigenartig schöne Haarfarbe, zwischen blond und braun, wie angedunkeltes Messing. Man sah es nicht gleich, denn sie trug das Haar ohne Wellen, glatt anliegend hochgebürstet, in einem kleinen Zopfknoten oben auf dem Kopf zusammengehalten. Der einzige Schmuck war eine braune Samtschleife im Haarknoten. Die Augen hatten den gleichen warmen Ton zwischen Blond und Braun, standen schmal und etwas schräg im Gesicht, dessen slawisch hohe Backenknochen den Zügen eine ausgesprochene Pikanterie verliehen. Am reizvollsten aber erschien ihm ihre ganze Haltung, wie sie da vor ihm saß, die auffallend gut gewachsenen Beine lässig übereinandergeschlagen, elegant, ein wenig phlegmatisch, ein wenig neugierig abwartend, wohin diese neue Bekanntschaft führen würde. Wo immer sie herkam, ihre zurückhaltende Art verriet ihm, sie musste aus einem guten Milieu kommen.

***

Unter Mitnahme des Radios führte der Hausherr seine Gäste auf den Dachgarten des Hauses, der in magisches blaues Licht getaucht vor ihnen lag. Wenn man sich an die blaue Pracht gewöhnt hatte, sah man, dass sie von einer Menge blauer Birnen herrührte, die in Papiergirlanden angebracht waren. Joe, der Elevatorboy15, schaltete gerade die letzten Lichter ein und entschuldigte sich: »Ich hätte lieber bunte Lampen genommen, aber diese verflixten Verdunkelungsverordnungen … Sie wissen ja! Unser Bürgermeister denkt sich jeden Tag etwas anderes aus. Na, blaues Licht ist immerhin wirkungsvoll für die Damen.«

Der Dachgarten rechtfertigte seinen Namen durch ein paar Bäumchen in Kübeln und einige Taxushecken. Es stand auch eine Anzahl Gartenmöbel herum. Vom East River wehte ein frischer Wind herüber und verschaffte selbst an einem so brühheißen Tage wie heute Kühlung. Auf einem Tisch war ein Büfett angerichtet. Es waren in Eis kalt gestellte Getränke bereit, Icecream im Pappkarton, Pappteller und Pappbecher. Das Glanzstück war eine riesige Geburtstagstorte mit einem »Happy Birthday«-Gruß.

Diese Dachparty war Docs Überraschung, und sie wurde mit Begeisterung aufgenommen. Dotty und Penny fielen ihrem Wirt vor Freude um den Hals, und er revanchierte sich kräftig für die erwiesene Gunst. Dann wandte er sich an Anna: »Hallo! Prinzessin von der Feuerleiter! Ich ziehe einen Kuss einer schriftlichen Danksagung vor.«

»Ich schreibe aber leidenschaftlich gern Dankbriefe für eine Einladung«, gab sie ihm schnippisch zurück.

Er blitzte sie von der Seite her an: »Unterschätzen Sie nie einen Yank16. Ihm Briefe anzubieten anstatt … Well, zur Strafe helfen Sie mir jetzt zunächst bei der Arbeit.«

Er zog sie hinter den Tisch, der als Büfett diente, zerteilte seinen Geburtstagskuchen und wies sie an, die Teller bereitzuhalten. Danach mischte er mit Geschick die verschiedensten Icecream-Sodas, und Anna durfte ihm die Pappbecher reichen. Während sie ihn ansah, hatte sie das Gefühl, als sei sie ihm schon begegnet. Als sie ihn fragte, antwortete er ärgerlich: »Ich sehe immer jemandem ähnlich, oder man glaubt, mich bereits irgendwo kennengelernt zu haben. Nein, Miss Martinek, ich hatte noch nicht das Vergnügen, Ihnen zu begegnen. Ich würde mich Ihrer erinnern, auch wenn ich Sie nur eine Minute im Fahrstuhl gesehen hätte.« Das Letzte sagte er so redensartlich, als lege er nicht einmal Wert darauf, dass man ihm glaube. Vielleicht war das die Art, in der Amerikaner den Hof machten? Aber es war eine Art, die Anna verstimmte. Am liebsten hätte sie mit ihm nur noch vom Wetter geredet.

»Doc wird immer verwechselt«, erläuterte Red, »hauptsächlich für Europäer scheint er absolut keine besonderen Merkmale zu haben. Wenn einer ihn kennenlernt, grüßt er nachher ganz New York.«

»Ich scheine wirklich in Massenfabrikation am laufenden Band herauszukommen«, bestätigte der junge Arzt, »ich glaube, ich bin ein Bestseller direkt aus dem Warenhaus.«

»Sie sind eben typisch amerikanisch«, sagte June tröstend.

Er lachte: »Schon möglich. Da meine Mutter gebürtige Irin ist und meines Vaters Eltern aus Dänemark und Österreich stammen, muss ich wohl der typische Amerikaner sein.«

Jetzt wollte jemand von Anna wissen, ob es das in Europa auch gebe, solche zwanglosen Besuche in der Nachbarschaft.

»Nachbarschaft«, antwortete Anna gedehnt, »ist in den Großstädten drüben etwas, das man nie sieht, das sich aber immer über einen beklagt oder einen selbst im Schlaf stört.«

»Ich glaube, das hängt hauptsächlich von dem Quartier ab, in dem Sie gewohnt haben«, widersprach der Hausherr, »unser Haus, zum Beispiel, ist eines der wenigen modernen Hochhäuser in einer sonst ausgesprochenen Kleine-Leute-Gegend. Diese aber wird sich in den meisten Dingen kaum von einer gleichen Gegend in europäischen Großstädten unterscheiden.«

Es widerstrebte Anna, zu sagen, dass sie in solche Kleine-Leute-Gegenden in Europa kaum je gekommen war. Deshalb fragte sie nur, ob er Europa und ihre Heimat kenne. Ja, er war sogar einmal ein paar Tage in Prag gewesen, als er in Wien studierte.

»Aber haben Sie keine Angst«, setzte er hinzu, »ich habe in Wien nicht Psychoanalyse studiert.«

Sie lachte: »Wie schade! Vielleicht hätten Sie sonst inzwischen längst entdeckt, dass Psychoanalyse auch heilbar ist.«

Auch er lachte und sah sie mit erhöhtem Interesse an, als er fragte: »Sind Sie Medizinerin?«

»Nein.«

»Dann wissen Sie vielleicht gar nicht, was für eine Hochkonjunktur die Psychoanalyse in unserem Lande gerade erlebt. Unsere jungen Damen aus reichen Häusern gehen hier zweimal in der Woche zum Psychoanalytiker, wie ihre Mütter früher in den Klavierunterricht gingen.«

»In Europa war Psychoanalyse auch einmal große Mode. Dann ist man zu anderen Krankheiten übergegangen.«

»Studieren Sie hier?«

»Nein. Ich … ich bin Telefonistin.«

Man wurde hier in Amerika immer nach dem Beruf gefragt. So sagte sie es lieber gleich heraus. Es wurde ihr immer noch ein wenig schwer, sich mit diesem neuen Beruf zu identifizieren. Sie hatte in Europa kaum gewusst, was eine Telefonistin ist, kannte dieses anonyme Wesen nur als eine Stimme, die antwortete, wenn man in den großen Hotels den Hörer abnahm und eine Telefonverbindung verlangte. Sie konnte noch immer nicht begreifen, dass nun sie, Anna Martinek, zu einer solch entpersönlichten Stimme geworden war.

»Und wo arbeiten Sie?«

»In einer Reklamefirma. Es ist ein interessanter Beruf … ein bisschen anstrengend, aber ich bin es gewöhnt. Ich war immer … ich meine, ich war in Europa auch Telefonistin … ich war nie etwas anderes.«

»Oh, I see«, sagte er mit unbeweglicher Miene und merkte doch, dass sie log, schlecht log, aber tapfer. Er mochte tapfere Menschen. »Da müssen Sie ja eine wahre Spezialistin in Ihrem Fach sein. Aber sagen Sie, Miss Martinek, können Sie eigentlich auch lachen?«

Sie fuhr sich nervös über ihr Haar und antwortete beinahe trotzig: »Natürlich kann ich lachen.«

»Was Sie ›lachen‹ nennen, ist ganz etwas anderes … ich habe es ja gesehen. Ich meine aber: wirklich und von Herzen lachen?«

»Wirklich und von Herzen lachen kann man doch nur mit Menschen, mit denen man auch wirklich ernst sein kann.«

Er strich leicht mit dem Zeigfinger über ihre klare, hohe Stirn: »Geht es da nicht ein bisschen zu kompliziert zu?«

»Sicherlich nicht! Und damit Sie es gleich wissen: I’m not the brainy type, wie Sie Blaustrümpfe17 wohl nennen. In der Telefonzentrale wird das auch nicht verlangt.«

Sie hatte gar nicht mehr das Bedürfnis, über das Wetter mit ihm zu reden. Zwar ging diese Unterhaltung auch nicht gerade sehr tief: Aber irgendetwas verriet, dass man mit ihm über ganz anderes sprechen könnte. Was für weiche, tiefe Mundwinkel er hatte, im Gegensatz zu der breiten nüchternen Stirn. Sicher lachte er gern. Und man konnte sich diesen Mund wohl auch dicht über einem Frauenmund vorstellen …

»Dafür wird sicher sonst sehr viel von Ihnen in Ihrem Job verlangt. Ich denke mir, es muss sehr anstrengend sein«, sagte er und dachte sich dabei überhaupt nichts. Er wünschte nur, dass der kleine Funke Interesse, der jetzt in ihren Augen aufgegangen war, nicht schon wieder verlöschen sollte.

»Es ist anstrengend; aber es ist auch sehr interessant. Ich stelle mir unter jeder Stimme immer gleich ein Gesicht vor.«

»Und wenn Sie die Leute dann kennenlernen, stimmt die Vorstellung natürlich nie mit der Wirklichkeit überein?«

»Nie«, bekräftigte sie belustigt, »natürlich nicht! Das ist ja das Interessante an der Sache. Trotzdem sehe ich manche Menschen beim Telefonieren deutlich vor mir – ich könnte nach der Stimme geradezu ihr Gesicht zeichnen.«

»Können Sie zeichnen?«

»Ja, aber ich glaube, es ist nicht großartig.«

»Kann ich einmal etwas davon sehen?«

Noch ehe sie zustimmen konnte, war ihr Herz aus dem Takt geraten, tat zwei rasche Schläge, wo nur einer vorgesehen war, und der Kopf ahnte noch gar nicht, was das Herz in dieser Viertelstunde bereits registrierte: Sie freute sich, dass sie ihn wiedersehen würde. Das Radio war unterdessen eingeschaltet worden und spielte eine Rumba. Ohne sie zu fragen, zog der Mann, dessen Namen sie nicht einmal wusste, sie langsam in seine Arme, so langsam, als sei es nicht nur um eines Tanzes willen. Er tanzte gut, ruhig, sicher, und er hielt sie fest, ohne ihr nahezukom- men. Durch die dünne Seide des Kleides spürte seine Hand den Mädchenkörper, weich, nachgiebig, mitschwingend. Jeder ihrer Schritte fügte sich in seine, schien tiefstes Einverständnis mit seiner Führung, und es war, als wüssten die beiden schon sehr viel voneinander.

Einen Moment lang schaute sie zu ihm auf und musste die Augen sofort wieder wegwenden. Was war das? Nichts war ausgesprochen worden, nichts geschehen, was ihre Blicke hätte verschleiern können. Der Mann, der sie im Arm hielt, kam ihr nicht einmal versehentlich nah. Aber die beiden Augenpaare, die sich unabsichtlich suchten, sahen absichtlich aneinander vorbei.

Als der Tanz zu Ende war, hielt er sie einen kurzen Augenblick länger im Arm, als nötig gewesen wäre, und lachte leise in sich hinein. Und dieses kleine Lachen war viel eher ein Eingeständnis als ein Ableugnen der Benommenheit, deren Opfer sie beide waren. In diesem Moment durchzog ein winselnder Laut die Luft, sich zu lautem Geheul verstärkend, in das aus allen Richtungen zugleich andere Höllenstimmen einfielen.

Anna fuhr zusammen. Ihr Partner spürte es, behielt sie im Arm. »Sirenen. Nur eine Luftschutzübung«, sagte er beruhigend.

»Ich weiß«, erwiderte sie, »man kann es nur einfach nicht mehr hören, wenn … wenn …«, sie konnte nicht weiterreden, und er beendete ihren Satz: »wenn man den Ernstfall kennt.«

Sie nickte, sah zu ihm auf: »Waren Sie denn während des Krieges in Europa?«

»Ich habe 1940/41 in der Nähe von London an einem Forschungsinstitut gearbeitet.«

»Während der furchtbaren Luftangriffe?«, rief sie.

»Während der Luftangriffe«, bestätigte er.

Joe, der Fahrstuhlführer, war heraufgestürzt und verhandelte gerade mit den Gästen, ob man blaues Licht brennen lassen dürfe oder nicht. »Besser ist besser«, entschied er schließlich und begann, die Lampen auszuschalten, wobei er wieder nicht allzu Schmeichelhaftes über Fiorello LaGuardia18, New Yorks Bürgermeister, sagte, der natürlich den ganzen Krieg nur als Vorwand benutzte, um seine Extravaganzen auszutoben und ihn, Joe, zu schikanieren.

»Red! Du schrecklicher Bengel!«, hörte man Penny irgendwo aus dem Dunkel schelten. »Wirst du mich sofort loslassen! Ich bin im Dienst. Ich bin eine Amtsperson … wirst … du …« Mitten im Satz verstummte sie. Man konnte sie und Red nur ungenau als Schattenspiel sehen, das sich gegen den Nachthimmel abzeichnete, zwei Figuren, die zu einer wurden.

Schließlich aber kam Penny wieder zu Wort. »Ich muss in meinen Dienst als Luftschutzhelferin«, klagte sie, »und dieser Junge … schäme dich, Red!« Sie musste trotzdem lachen, wehrte sich aber entschieden, als er sich ihr wieder nähern wollte, diesmal in der redlichen Absicht, sie hinunterzubegleiten.

Doc war schon an ihrer Seite: »Kommen Sie, Penny, ich bringe Sie in Ihre Wohnung. Wir werden uns in unserem Haus auch einmal im Dunkeln zurechtfinden.«

»Dass du mir auf der Straße nicht nach Männern pfeifst, du Amtsperson!«, rief Red ihr zur allgemeinen Heiterkeit nach.

Die meisten Mädchen hatten ebenfalls Pflichten für den Luftschutzdienst übernommen und waren beunruhigt, ob in ihrer Abwesenheit die Vertretungen sich der Sache gewachsen zeigen würden. Schließlich äußerte June ihre Befürchtung, dass es sich diesmal vielleicht gar nicht um eine Übung handle, sondern um den Ernstfall. Diese Bemerkung hatte zur Folge, dass die Mädchen regelrecht Angst hatten. Anna aber flog vor Nervosität in Erinnerung an ein Bombardement, das sie in Bordeaux erlebt hatte. Trotz ihrer Angst weigerten sich die Mädchen, das Dach zu verlassen, wie ihnen wiederholt nahegelegt wurde; es kostete die Männer einige Überredungskunst, sie schließlich dazu zu bewegen. Der Anblick der lichtlosen Riesin New York war allerdings etwas Faszinierendes, nie Geschautes. Einer Felsenwüste vergleichbar lag sie da, schemenhaft wie ein Angsttraum ragten ihre Zacken und Kliffe in den Nachthimmel.

***

1

Von dem Öl-Milliardär John D. Rockefeller jr. finanzierter, 1939 eröffneter Gebäudekomplex im Stadtteil Manhattan in New York City. Er besteht aus insgesamt zwanzig Bauten, darunter neunzehn Hochhäusern, und erstreckt sich über drei Straßenblocks im Karree zwischen Fifth Avenue und Sixth Avenue, West 47th Street und West 52nd Street.

2 Ein 1931 eröffneter Wolkenkratzer an der Fifth Avenue im New Yorker Stadtteil Manhattan, mit einhundertundzwei Stockwerken und einer Höhe von 381 Metern (bis zur Antennenspitze rund 443 Meter); bis 1972 höchstes Gebäude der Welt.

3 Eine lang gezogene Meerenge, die den Long Island Sound mit der Mündung des Hudson River verbindet und die Stadtteile Manhattan und Bronx im Westen von Queens und Brooklyn im Osten trennt.

4 »Georgette« ist die Bezeichnung für ein dünnes, schleierartiges Gewebe aus Seide oder Kunstseide. Der Name leitet sich von der Pariser ModistinGeorgette de la Plante her.

5 Spitzenrüschen an Hemden oder Blusen.

6 Shantung-Seide ist nach der gleichnamigen Provinz in China benannt. Ihre Optik zeichnet sich durch natürliche Unregelmäßigkeiten und Verdickungen der Seidenfäden aus. Shantung-Seide wird vor der Verarbeitung nicht vom Seidenleim entfernt, also nicht entbastet, was die unregelmäßige Oberflächenstruktur betont.

7 Brünn in Mähren.

8 »Decision Day«, der Tag der Landung der Alliierten in Frankreich: 6. Juni 1944.

9 Umgangssprachliche Bezeichnung für ein 10-Cent-Stück.

10 Lat. »Gedenke, dass du sterblich bist«; etwas, was an den Tod gemahnt.

11 Chenille (frz.: »Raupe«) bezeichnet ein Gewebe mit einer samtartigen Oberfläche mit vielen abstehenden »Haaren«, das aus Chenillegarn hergestellt wird.

12 Schmuckspangen.

13 Schnulzensänger.

14 Constantin »Tino« Rossi (1907–1983), französischerSchauspieler und Sänger. Er nahm mehr als eintausend Titel auf und verkaufte weltweit 250 Millionen Platten.

15 Fahrstuhlführer, Liftboy.

16 Yankee, Spitzname für einen US-Amerikaner.

17 Abschätziger, klischeebehafteter Ausdruck des 18. und 19. Jahrhunderts für angeblich lebensuntüchtige, realitätsferne, einseitig und nutzlos gebildete Frauen.

18 Fiorello Enrico LaGuardia (1882–1947) war ein amerikanischer republikanischer Politiker und von 1934 bis 1945 für drei Amtszeiten Bürgermeister der Stadt New York. Er bekämpfte Kriminalität, Mafia, Alkoholismus und Kinderarbeit und förderte im großen Stil öffentliche Wohnbauprojekte.

Schließlich fand sich die kleine Gesellschaft wieder in Docs Wohnung zusammen. Wenige Minuten nach seinen Gästen trat auch der Hausherr ein. Merkwürdig, dachte Anna, wie er mit dem ersten Wort die ganze Gesellschaft wieder vereinte, ablenkte, beruhigte.

»Elf Uhr«, rief er, »wir wollen die Nachrichten hören! Das ist schließlich immer noch das Wichtigste.« Und er schaltete eine Radiostation ein, die um diese Zeit eine Stunde Nachrichten durchgab. Die Mädchen vergaßen ganz ihr Recht, nervös zu sein, die Männer das ihre, die holde Weiblichkeit manchmal etwas enervierend zu finden. Das ungeteilte Interesse galt nun lediglich den Nachrichten. Man hörte, dass die Kämpfe in Sizilien sich dem Ende näherten; dass amerikanische und englische Streitkräfte General Kesselrings Truppen gegen die Meerenge von Messina zurückdrängten; dass die Russen den deutschen Vormarsch in den Vorgebirgen des Kaukasus – Russlands reichstem Ölgebiet – aufhielten; dass die amerikanische Luftflotte Köln bombardierte und Hamburg und Berlin; dass ein nicht endender Strom von Geschützen, Munition, Tanks, Flugzeugen und Kriegsmaterialien aller Art sich von den Vereinigten Staaten nach Russland ergoss; dass Amerika gegen Ende dieses Jahres 1943 doppelt so viele Flugzeuge haben würde wie die Achsenmächte zusammen. Damit schloss der Bericht.

»Ein verdammter Narr, dieser Hitler!«, sagte Red als einzigen Kommentar zu den Nachrichten.

Es lag kein Hass in diesem Ausspruch, nicht einmal Unwillen; es war nichts weiter als wegwerfende Geringschätzung für einen, der solch ein Narr war, nicht zu wissen, was er tat; anzurennen gegen die unüberwindliche Macht der Amerikaner, der Russen, des englischen Imperiums.

»Als Churchill vor drei Jahren sein berühmtes Wort sagte: ›We will fight them on the beaches, we will fight them on the streets‹19, wusste er jedenfalls, wovon er redete: von Amerikas Rüstungskapazität!«, meine Dotty mit Stolz.

»Nein, das wusste er in diesem Augenblick wohl nicht«, widersprach der Hausherr, »denn er soll damals leise, nur einem neben ihm Stehenden verständlich, hinzugefügt haben: ›We shall fight them with beerbottles; for God knows we haven’t left anything else!‹20«

»Alles, was der Bursche sagt, sitzt!«, rief June.

»Ja. Natürlich. Aber Roosevelt ist auch nicht schlecht«, meinte Dotty.

»Da bin ich anderer Meinung«, widersprach ihr Bruder, »die Engländer verstehen überhaupt nicht, warum wir noch Präsidentenwahlen abhalten. Sie machen schon den Witz: ›There will always be an England – and in America there will always be a Franklin Delano Roosevelt!‹21«

»Du weißt wohl gar nicht, was du einem Mann wie F. D. R. verdankst«, rief seine Schwester.

»Vielleicht weiß ich das nur zu gut. Meine Uniform verdanke ich ihm.«

»Wenn man dir zuhört, gewinnt man den Eindruck, F. D. R. habe die Japaner eingeladen, Pearl Harbour zu überfallen!«

»Red hat eigentlich ganz recht«, hörte man jetzt Sergeant Spaulders Stimme aus dem Dunkel, »wir verdanken Roosevelt wirklich unsere Uniform. Hätte Roosevelt nicht die ganze Entwicklung vorausgesehen und rechtzeitig an Gegenwehr gedacht, so wäre schon alles verloren gewesen, ehe wir noch eine Uniform hätten anziehen können.«

Hier gingen die Meinungen auseinander. Sie gingen noch öfter auseinander im Laufe des Gesprächs. Aber die Gegensätze erhitzten nicht die Gemüter, und auch die Kriegslage diskutierte man ruhig, ohne Erregung, ohne Hysterie. Sergeant Spaulder und ein Fliegeroffizier hatten aktiv an den Kämpfen in Afrika teilgenommen; aber sie redeten davon zurückhaltend, unpathetisch. Anna wunderte sich, dass diese jungen Männer mitten im Krieg von einem Kriegsrausch nichts wussten, sondern nüchtern und mit klarem Kopf ihre Pflichten taten. Diese Abwesenheit alles Pathos war Anna beinahe ebenso neu wie das, worüber die jungen Leute lachten. Aber fremd fühlte sie sich unter ihnen nicht mehr. Besonders dann nicht, wenn aus dem Dunkel die warme Stimme des Hausherrn kam und sein herzliches, mitreißendes Lachen.

Trotz ihrer angeregten Unterhaltung atmete die kleine Gesellschaft auf, als das »all clear«, die Entwarnung, mit Sirenenstimmen angezeigt wurde und das Licht wieder aufflammte. Gott sei Dank, es war nicht ernst gewesen.

Während der Diskussion, ob die Angriffswaffen der Nazis nicht doch eines Tages den Atlantik überwinden würden, erschien Penny wieder auf dem Schauplatz. Den weißen Gürtel schneidig umgeschnallt, den Helm unternehmungslustig schief auf dem Kopf, berichtete sie über ihren Dienst. Es war eigentlich nichts passiert, bis auf einen Zwischenfall mit einem jungen Mann, der gemütlich seinen Weg durch die abgedunkelten Straßen fortgesetzt hatte. Als Penny ihn auf die Verordnungen aufmerksam machte, antwortete er höflich: »Sie haben eine reizende Stimme. Ich höre Ihnen gern zu. Aber für den Ernstfall hätten Ihre Belehrungen, in Deckung zu gehen, wenig Sinn. Im Ernstfall wäre ich nämlich gar nicht hier, sondern da oben.« Und er zeigte hinauf zum Himmel. Als Penny ihre Taschenlampe auf ihn richtete, sah sie, dass er ein Mitglied der Royal Air Force war, mit einer Reihe von Auszeichnungen für den Afrikafeldzug.

»Ich hätte ihn natürlich doch aufschreiben sollen«, setzte Penny hinzu, »aber dieser Engländer war ein so reizender Kerl.«

»Natürlich hast du dich mit ihm verabredet«, vermutete Red.

»Natürlich nicht! Ich war im Dienst, und eine Amtsperson verabredet sich nicht«, belehrte Penny ihn von oben herab. Dann zog die Amtsperson in die Küche, wo die anderen Mädchen schon das Geschirr spülten.

Obwohl sie es keineswegs gern tat, stand Anna mit hochgekrempelten Ärmeln am Spültisch. Penny meldete sich zum Abtrocknen. Der Hausherr half ebenfalls und stellte das Geschirr an seinen Platz. Im Begriff, sich zu verabschieden, verursachte Anna noch eine kleine Aufregung. Sie hatte vor dem Geschirrspülen ihren Ring abgezogen und »irgendwohin« gelegt. Erregt rannte man durch die Wohnung und half ihr suchen, bis Doc ihn seelenruhig aus der Tasche zog.

»Irgendwohin gelegt!«, sagte er tadelnd. »Irgendwohin! Auf dem Rand des Aschenbechers habe ich Ihren Ring gefunden! Ich habe Sie absichtlich suchen lassen, um Ihnen eine kleine Lehre zu geben.«

»Frauen eine Lehre geben!«, rief Red. »Frauen lernen nichts, sehen nichts ein, geben nie etwas zu und haben immer recht. So sind alle Frauen!«

»Du musst es ja wissen, Red. Du kennst ja auch alle Frauen«, sagte Penny etwas pikiert, wandte sich von ihm ab und Anna zu: »Nicht wahr, wenn Sie gerade einmal keine Milch im Hause haben oder keinen Zucker oder wenn Sie sich allein fühlen, kommen Sie ungeniert zu mir.«

»Schrecklich gern«, versicherte Anna, »aber es muss auf Gegenseitigkeit beruhen.«

»Ganz sicher. Bilden Sie sich nur nicht ein, dass Sie uns je wieder loswerden.« Penny legte den Arm um Anna. »Wir haben Sie nämlich gern. Und wehe dem, den wir lieben!«

***

Doc belud sich mit Annas Korb und begleitete seine Gäste zum Fahrstuhl. Trotz Annas Protest bestand er darauf, das Geschirr zu ihr hinaufzutragen. Verblüfft prallte er zurück, als er ihr Wohnzimmer betrat: »Was ist denn hier los? Ist bei Ihnen eingebrochen worden?«

»Eingebrochen? Keine Spur!«, sagte sie beinahe gekränkt, obwohl das hier herrschende Durcheinander seine Frage durchaus rechtfertigte. Er blieb an der Türschwelle stehen und betrachtete kopfschüttelnd sie und dann wieder das Stillleben von Schuhen, Strümpfen, Wäsche und Kleidungsstücken, das sich über den ganzen Raum ausbreitete.

»Mein Gott! Tun Sie doch nicht, als ob Sie so etwas noch nie gesehen hätten«, sagte sie ungeduldig. »Ich habe eben etwas gesucht!«

»Etwas gesucht«, wiederholte er und blickte noch immer auf das Chaos, »natürlich. Etwas gesucht. Den Ring vielleicht?«

»Natürlich den Ring!«, gab sie halb trotzig, halb lachend zu.

»Aha«, machte er nur. Ohne ein weiteres Wort trug er das Geschirr in die Küche. Da sah es auch wüst genug aus. Anna wurde rot unter seinem ironischen Seitenblick. Anstatt sie nun zu verlassen, murmelte dieser lange Yank nur eine Entschuldigung, zog sein Jackett aus, krempelte sich die Hemdärmel hoch, und mit einer einladenden Kopfbewegung kommandierte er: »Come on, Anna. Wir räumen jetzt diesen Dschungel zusammen auf!«

»Nein, ich mag nicht«, wehrte sie sich im Ton eines eigensinnigen Kindes, »ich bringe das morgen schon allein in Ordnung.«

Er ließ sich nicht beirren, hielt schon einen braunen Schuh in der Hand und blickte sich um nach dem zweiten.

»Es gibt ein indisches Sprichwort«, sagte er dabei sachlichen Tones, »das heißt: Wozu heute tun, was du auch auf morgen verschieben kannst. Wir sind aber hier in Amerika, falls Ihnen das noch nicht aufgefallen sein sollte … Aber wenn Sie durchaus nicht wollen … ich finde mich auch ohne Ihre Hilfe zurecht.«

Er angelte gerade den zweiten Schuh unter der Couch hervor, stellte das Paar zusammen in den Schuhschrank und war eine Weile damit beschäftigt, dort Ordnung zu schaffen.

Zögernd nahm sie einige Kragen und Jabots vom Boden auf und legte sie in eine Schachtel.

»Ich finde Sie un-be-schreiblich pedantisch«, murmelte sie dabei und schielte ungewiss nach ihm hin.

In trockenem Tone antwortete er: »Und ich finde Sie un-be-schreiblich …« Er unterbrach sich, schloss den Schuhschrank und fuhr im gleichen trockenen Ton fort: »Eigentlich bin ich dagegen, dass man sich schon am ersten Tag einer Bekanntschaft Grobheiten sagt.«

»Ich habe Ihnen keine Grobheit gesagt. Ich habe nur etwas festgestellt«, sprach sie und stieß mit dem Fuß ungeduldig nach dem umgestülpten Nähkasten, der ihr im Weg war.

Er hob ihn auf: »Sie tun ja, als hätte dieser Kasten aus purer Tücke und eigener Initiative seinen Inhalt über den Teppich verstreut. Wo kommt der hin?«

»Auf den Schuhschrank, bitte.«

Zusammen hängten sie die Kleider in den Schrank, ordneten Schubladen ein. Ohne mit der Wimper zu zucken, faltete er Damenwäsche zusammen. Nicht ein Wort fiel bei dieser für einen Mann etwas seltsamen Arbeit; nicht einmal in seinen Mienen stand eine Anzüglichkeit. Anna bemerkte es indessen nicht, sondern gab ihm ihre Anweisungen: »Die Nachthemden rechts oben in die rote Kommode … das Hauskleid gehört nicht in den Schrank, sondern ins Badezimmer … nein, ich weiß nicht, wie die Topflappen auf den Schreibtisch gekommen sind … Hängen Sie sie in die Küche neben den Gasherd … Sie können auch gleich die Temperatur des Eisschrankes ein paar Grad niedriger stellen …«

Er tat, wie ihm geheißen wurde, und schmunzelte bei jedem neuen Befehl nur in sich hinein. Endlich waren sie fertig.

»Vielleicht soll ich jetzt noch den Teppich kehren und danach etwas Staub wischen?«, erkundigte er sich trocken.

Sie hob den Kopf: »Wie bitte?«

»Ich möchte wissen, ob Madame befehlen –«

»Das ist ja noch schöner!«, rief sie empört. »Sie tun ja, als ob ich Sie gezwungen hätte, hier aufzuräumen!«

»Nein. Ganz im Gegenteil. Ich habe Sie gezwungen, mich hier aufräumen zu lassen. Zum Schluss hatten Sie sich allerdings schon ganz schön hineingefunden, Ihren gehorsamen Diener herumzukommandieren.«

Er hatte sich auf einer Sessellehne niedergelassen und betrachtete sie belustigt.

»Wirklich? Ich habe Sie herumkommandiert?«, fragte sie bestürzt.

»Und wie! Kommandieren können Sie! Sagen Sie einmal, Fräulein Anna, von wie vielen Zofen waren Sie eigentlich in Europa umgeben?«

»Wir hatten nur eine einzige, und die war für Mama und mich zugleich.«

»So. Und dann noch einen Koch, eine Wirtschafterin, drei Hausmädchen, zwei Diener und einen Chauffeur.«

»Aber durchaus nicht! Wir hatten nie mehr als fünf Leute im Haus.«

»Nie mehr als fünf Leute. Das ist wirklich furchtbar wenig. Zu mehr dürfte auch Ihr Gehalt als Telefonistin nicht ausgereicht haben.«

Er hatte also ihre Lüge über ihre Tätigkeit in Europa nicht überhört, und er hatte ihr keineswegs geglaubt. Als er sie jetzt »kleine Schwindlerin« nannte, war sie ein wenig verlegen. Sie zündete sich eine Zigarette an und murmelte zwischen zwei Zügen mit gespielter Gelassenheit: »Wenn man immer die Wahrheit sagen wollte, wüssten die meisten Menschen überhaupt nicht, wovon man redet.«

»Das klingt sehr hübsch, aber ich, zum Beispiel, weiß immer, wovon man redet, wenn man die Wahrheit sagt. Mir gegenüber sollten Sie lieber bei der Wahrheit bleiben.«

»Immer bei der Wahrheit bleiben und immer Zimmer aufräumen«, sie schnitt eine kleine Fratze, »wenigstens habe ich jetzt zwei ernste Lebensziele.«

»Das Zimmer aufräumen will ich Ihnen erlassen. Sollten Sie einmal Ihren Ring suchen – ich meine, sollte es wieder einmal so … so gemütlich bei Ihnen aussehen, dann gehen Sie zur Feuerleiter und pfeifen Sie ruhig nach mir. Ich komme sofort.« Es war sein heiliger Ernst. »In diesem Hause ist man für die Politik der guten Nachbarschaft. Und nun erlauben Sie mir, dass ich mir Ihre Telefonnummer notiere. Darf ich Sie auch in Ihrem Büro anrufen?«

Sie nickte und gab ihm die beiden Nummern.

Dann erhob er sich: »Ich wage gar nicht, auf die Uhr zu sehen. Ich fürchte, für einen ersten Besuch ist es reichlich spät geworden. Ich darf Sie bald anrufen, ja? Gute Nacht, Miss Anna.«

»Gute Nacht, Mister – oh, ich weiß ja nicht einmal, wie Sie heißen!«

»Mein Gott! Bin ich Ihnen wirklich nicht vorgestellt worden?«

»Sie sind mir nur als ›Doc‹ präsentiert worden.«

»Dann ist es aber an der Zeit, dass Sie erfahren, wer Ihnen Ihre Schubladen aufgeräumt hat. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Thomas Sörensen … Tom für Sie.«

»Oh, Tom heißen Sie?« Ihr Gesicht, das zuletzt schon etwas abgespannt ausgesehen hatte, belebte sich, ihre Augen leuchteten.

»Ja, Tom. Erinnert Sie der Name auch schon wieder an jemanden?« Er versuchte gar nicht, sein Missfallen zu verbergen.

Sie nickte. Immer noch leuchteten ihre Augen.

»Wie nett. Erst sehe ich jemandem ähnlich, der anscheinend einen starken Eindruck bei Ihnen hinterlassen hat, und jetzt habe ich sogar den gleichen Namen wie der Gegenstand zärtlicher Erinnerungen.«

Sie schüttelte den Kopf und versicherte mit Nachdruck: »Keine zärtlichen Erinnerungen, sondern die allerzärtlichsten!«

Wie man sich in Frauen täuschen kann! Es war mindestens schlechter Geschmack, mitten in der Nacht einem immerhin fremden Mann solche Geständnisse zu machen.

»Also es hat bereits einen Tom in Ihrem Leben gegeben? – Blond? Schwarz?«, fragte er ironisch.

»Beides«, antwortete sie freundlich.

Er hob missbilligend die Schultern: »Beides, blond und schwarz? Das ist mir etwas zu viel European touch.«

»Und da, über meinem Bett, hängt Toms Bild«, fuhr sie mit hinterhältiger Freundlichkeit fort, die ihn schon beinahe nervös machte.

Obwohl er gern den lächerlichen Eindruck vermieden hätte, als sei er eifersüchtig, rutschte es ihm doch heraus: »Schön. Ich kann mir sein Bild ja auch ein anderes Mal ansehen. Es ist nun schon sehr spät. Gute Nacht.«

Damit drehte er sich auf dem Absatz herum; aber sie war schon wie eine kleine Katze an ihm vorbeigeglitten und stellte sich ihm in den Weg.

»Nein! Sie sollen sich Ihren Namensvetter jetzt gleich ansehen. Jetzt gleich und sofort!«

Unsicher wandte er den Kopf und musste im nächsten Moment hellauf lachen. Über Annas Couch hing die gerahmte Fotografie eines Schäferhundes.

»Das ist Tom?«

Sie nickte.

»Wie schmeichelhaft! Sehe ich ihm vielleicht auch ähnlich?«

»Leider nicht.«

»Das tut mir selber aufrichtig leid. Jedenfalls werde ich mich bemühen, seinem Namen Ehre zu machen. – Ich darf Sie anrufen? Ja? Und nun endgültig gute Nacht, Anna.«

Ihre Hände lagen ineinander. Eine Flut von Wärme ging von seinem Händedruck aus, und die Wärme blieb, als er ihre Hand schon wieder freigegeben hatte. Einen Moment noch standen sie einander gegenüber und sahen sich an. Was für tiefe, weiche Schatten um seine Mundwinkel eingezeichnet waren!

***

Den einzigen ruhigen Moment des Tages hatte Anna, wenn ihr in der Untergrundbahn der Lexington-Express vor der Nase davongefahren war. Dann dauerte es fünf Minuten bis zum nächsten Zug. Volle fünf Minuten, in denen man nichts tat. Absolut nichts. Hinter ihr lag das Schrillen des Weckers, dieses Erzfeindes, der sie um Punkt sieben Uhr aus dem Schlaf riss; hinter ihr lag die Hetzjagd vom Bad zum Frühstück, zum Ankleiden und endlich der Galopp hinunter zur Lexington Avenue Subway.

Der aber, dem diese ganze Hetzjagd galt, der Lexington-Express, der Anna von der 86. zur 42. Straße bringen sollte, war ihr soeben rücksichtslos vor der Nase davongefahren. Das bedeutete, Anna kam anstatt um neun Uhr um neun Uhr fünf Minuten ins Büro. Es bedeutete ferner, dass bereits ein paar orangegelbe Lämpchen in ihrer Telefonzentrale aufgeflammt waren, dass zwei oder drei Hausleitungen ungeduldig surrten und nach Kontakt mit der Außenwelt verlangten: Anna indessen war nicht da, um alle diese Forderungen zu erfüllen.

Sie saß in dem schmutzig weißen Schlund der Untergrundbahnstation, genießerisch zurückgelehnt und völlig hingegeben an den Luxus dieser fünf Minuten absoluten Nichtstuns. Nie zuvor, schien ihr, hatte irgendeine Zeitspanne solch unermesslichen Wert für sie gehabt wie diese fünf mal sechzig Sekunden. Der Genuss war viel größer als etwa die paar Augenblicke, ehe der Dirigent in der Mailänder Scala oder der Wiener Oper den Taktstock hob, während Anna oben, neben den Eltern, in der Loge saß und dem verheißungsvollen Stimmen der Instrumente im Orchester lauschte. Damals war es ihr vorgekommen, als würde gleich der Vorhang vor ihrem eigenen Leben hochgehen. Und eigentlich hatte er sich dann vor dem Leben, wie es wirklich war, erst hier in New York gehoben. Mitten hinein in diese Gedanken grollte schon der sich nähernde Lexington-Express. Die fünf Minuten der Hingabe an das Nichts waren vorüber.

Anna sprang auf und rannte ein paar Schritte nach rechts, dahin, wo die Plattform sich verengte. Hier hielt immer der erste Wagen. Auch wenn man im ersten Wagen kaum Aussicht auf einen Sitzplatz hatte, stand man hier noch nicht so eingekeilt in die Menge wie in den übrigen Abteilen. Ohne zu halten, überfuhr der Express vier Stationen, lärmend, tosend, niemand konnte sein eigenes Wort verstehen. Über den Köpfen der Passagiere surrten gewaltige Ventilatoren, mit pausenloser Beharrlichkeit einstimmend in diese unterirdische Lärmsymphonie New Yorks. Allerdings verschafften die Ventilatoren wirklich Kühlung; aber der künstliche Wirbelwind fuhr den Frauen auch in die Haare und gar nicht selten unter die Röcke; und wer Lust hatte, dem konnte eine Handbreit sonnengebräunten Oberschenkels vorgeführt werden, gerade was so zwischen Strumpf und Spitzenhöschen zu sehen war.

Anna gelang es, bis zum Türpfosten vorzudringen. Müde lehnte sie sich an. Sie brauchte viel Schlaf, heute fehlten ihr mindestens drei Stunden. Sie gähnte.

Da zog sie jemand am Ärmel. Ehe ihr’s recht klar geworden war, hatte ein Mann sich erhoben und sie auf seinen Platz niedergedrückt. Wortlos.