19,99 €

Mehr erfahren.

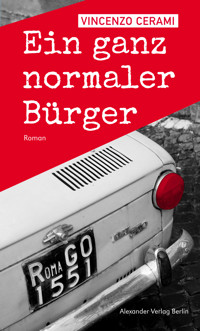

- Herausgeber: Alexander Verlag Berlin

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein moderner Klassiker der italienischen Literatur Ein ganz normaler Bürger erzählt die Geschichte von Giovanni Vivaldi, einem kleinen Beamten eines römischen Ministeriums, der alles daran setzt, seinem Sohn Mario zu dem Wohlstand zu verhelfen, den er selbst nur ansatzweise erreichen konnte. Höhepunkt dieser Anstrengung ist Giovannis Eintritt in die Freimaurerloge, mit deren Untertsützung es Mario gelingen soll, die Prüfung für die ersehnte Festanstellung im Ministerium zu bestehen. Doch am Morgen vor der Prüfung fällt Mario einem bewaffneten Banküberfall zu Opfer. Das tragische Ereignis stellt das Leben von Giovanni und seiner Frau Amalia auf den Kopf ... Vor dem Hintergrund der Studenten- und Arbeiterrevolte der 1970er-Jahre stellt Cerami keinen Rebellen in den Mittelpunkt seiner Geschichte, sondern erhebt einen Kleinbürger, einen Repräsentanten der "schweigenden Mehrheit", zum Symbol einer Epoche. Ein in grau getauchtes, trübes Rom wird zur Kulisse für eine psychologische Studie, die mit großer Genauigkeit und grotesker Ironie die Radikalisierung eines Mannes vor Augen führt, der sich von Staat und Leben betrogen fühlt. »Ein schöner, grausamer Roman.« Pier Paolo Pasolini »Ein Roman über die Zerbrechlichkeit eines Durchschnittsbürgers, der, von allem beraubt, keine andere Wahl hat, als ein Monster zu werden.« Nicola Lagioia »Der Roman besitzt die nüchterne Genauigkeit eines Meisterwerks.« Rai Radio 3 »Ich war dreißig und hatte versucht, mich in die Rolle eines Beamten zu versetzen, der kurz vor der Pensionierung steht. Es ging mir darum, einen Stil zu finden, der die stille, grausame Musik wiedergibt, die das Leben einer Gesellschaftsschicht begleitet, das nur noch aus leeren Ritualen besteht, versunken in einer überholten Kultur. Die Sprache, die ich dafür gefunden habe, ›presst sich‹ eng an die Fakten und ist genauso erbarmungslos wie das Leben der Protagonisten.« Vincenzo Cerami

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

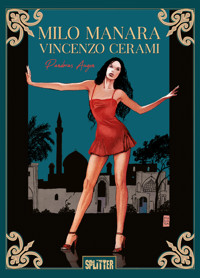

VINCENZO CERAMI

Ein ganz normaler Bürger

Vincenzo Cerami in den 1970er-Jahren

Vincenzo Cerami

EIN GANZ NORMALER BÜRGER

Roman

Mit einem Text von Italo Calvino

*

Aus dem Italienischen von Esther Hansen

Alexander Verlag Berlin – ein unabhängiger Verlag seit 1983

Questo libro è stato tradotto grazie a un contributo per la traduzione assegnato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano.

Die Übersetzung dieses Buches ist dank einer Förderung des italienischen Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und Internationale Kooperation entstanden.

Die Originalausgabe erschien 1976 unter dem Titel

»Un borghese piccolo piccolo«

© 2002, 2022 Garzanti S.r.l., Milano

Gruppo editorale Mauri Spagnol

© für den Text von Italo Calvino by Italo Calvino 1976

used by permission of The Wylie Agency (UK) Limited

© für diese Ausgabe und Übersetzung by

Alexander Verlag Berlin, 2024

Alexander Wewerka · Fredericiastr. 8 · 14050 Berlin

Dank an Maria Grazia Chiarcossi für ihre Unterstützung und die Fotos auf den Seiten 2 und 164.

Lektorat: Marilena Savino · Korrektorat: Katja Karau

Satz, Layout, Umschlaggestaltung: Antje Wewerka

ISBN 978-3-89581-629-1 (eBook)

»Und du hast alle Antworten gewusst?«, fiel Giovanni seinem Sohn ins Wort.

Mario nickte stolz.

»Das ist wirklich enorm!«, sagte Giovanni und zupfte prüfend an der Angelschnur, ob schon einer angebissen hatte. »Jetzt stell dir mal vor, das ganze schöne Geld aus deiner Prüfungsfrage würde uns gehören … in einem Jahr hättest du es glatt verdreifacht!«

Mario streckte sich im Gras aus und blickte in den blauen Himmel, der ihm wie eine mit Kreide bestäubte Tafel vorkam.

»Zahlen sind das eine, Papà, Geld etwas anderes.«

»Mein Sohn ist jetzt Buchhalter … Buchhalter Mario Vivaldi.« Mit kühnem und distinguiertem Tonfall fuhr Giovanni fort: »Dottore, darf ich Ihnen meinen Sohn vorstellen? … Aber bitte doch! … Buchhalter Mario Vivaldi – Dottor Spaziani, Abteilungsleiter Personalbüro, Pensionsbehörde … Sehr erfreut!« Er lachte.

»Du wirst deinen Weg gehen, so wahr mir Gott helfe. Und du fängst da an, wo ich nach dreißig Dienstjahren aufhöre … mit gerade mal zwanzig. Ein junger Mann, der etwas werden will, denkt nur an sein Fortkommen, an nichts sonst, sollen die anderen sich den Strick nehmen!«

Bei diesen Worten umklammerte Giovanni die Angelrute, als wolle er jemanden erwürgen.

» … Ab morgen wird alles anders … Von meinem ersten Gehalt kaufen wir einen neuen Fernseher und du kannst dir ein anderes Auto leisten … der Fiat fällt doch komplett auseinander«, sagte Mario etwas großspurig, um dem Vater seine Dankbarkeit zu zeigen.

»Du darfst nur an dich denken, nur an dich«, wiederholte der Vater vom Gipfel seiner Weisheit herab. »Heutzutage musst du ständig auf der Hut sein, ehe du dich’s versiehst, ist dir der Feind in den Rücken gefallen. Du darfst keine Sekunde zögern, musst stur deinen Weg gehen und darfst nicht zurückschauen. Deine Mutter und ich sind glücklich: Unser einziger Sohn hat es zum Buchhalter gebracht. Was wollen wir mehr?! Wir sind alt und wünschen uns nur, in Frieden und mit ruhigem Gewissen zu sterben …«

Mario setzte sich auf und sah seinem Vater demonstrativ forsch in die Augen, dabei kamen ihm vor Rührung fast die Tränen.

Giovanni warf ihm einen kurzen Blick zu und klopfte ihm halb lächelnd auf die Schulter.

Endlich biss einer an. Der rote Korkschwimmer verschwand unter der glatten Oberfläche des Weihers. In jäher Anspannung sprangen der alte Vater und der junge Sohn auf.

»Es ist so weit«, presste Giovanni mit mühsam unterdrückter Stimme hervor, um sich seine Aufregung nicht anmerken zu lassen.

Mario hingegen trat unruhig von einem Fuß auf den anderen und ließ die Fingerknöchel knacken.

Es war eine Forelle, etwa eine Hand lang, mit einem kurzen, stumpfen Kopf und einem breiten Maul voller Zähne an Gaumen und Zunge.

Der Fisch schoss aus dem Wasser hoch hinauf, als wolle er in den Himmel fliegen; dann fiel er mit einem dumpfen Schlag in das glitschige Ufergras. Sofort waren vier entschlossene Hände über ihm und beförderten ihn hastig ein Stück vom Wasser weg. Giovanni bekam das wild zappelnde kleine Tier zu fassen und hielt es mit aller Kraft fest.

»Einen Stein«, rief er seinem Sohn zu. »Hol mir einen Stein.«

Mario packte einen Stein und brachte ihn dem Vater. Der legte den Fisch auf einen großen Kiesel und schlug hart auf den Kopf des zuckenden Tieres ein. Blut rann über den Boden, doch der Fisch schien sieben Leben zu haben: Als Giovanni schon nicht mehr damit rechnete, zuckte er noch einmal mit dem Schwanz … und schon fuhr der spitze Stein wieder und wieder auf ihn herab.

Endlich gab der Fisch für immer Ruhe.

»Ist er tot?«, fragte Mario.

»Er ist tot«, erwiderte Giovanni.

Der Angelhaken steckte tief im Magen der Forelle und ließ sich mit allem Ziehen und Zerren nicht befreien.

»Man merkt, dass du kein Profi bist«, sagte Mario und verzog den Mund zu einem Lächeln, seine Lippen waren seltsam bräunlich verfärbt, als bedeckte sie ein leichter Flaum.

»Das lerne ich noch!«, rief der alte Vater und riss mit einer energischen Handbewegung den Haken aus dem Fischleib. Doch zusammen mit dem Haken kamen auch der Magen und die verschlungenen Eingeweide des Tieres zum Vorschein.

»So! Und nun, wo wir ihm Kopf und Innereien entfernt haben, müssen wir ihn nur noch zubereiten«, schloss er mit übertriebener Strenge.

Der Fiat 850 hielt vor einer Holzbaracke in der Nähe des Weihers. Ringsumher erstreckte sich die fahle Landschaft, so weit das Auge reichte, bis an den düster verhangenen Horizont.

Während Vater und Sohn den Sonntag in der Stadt sofort zu erkennen wussten, überkamen sie hier im römischen Umland eigenartig vage Naturgefühle: Nichts wies auf den Feiertag hin, dabei wussten sie genau, dass Sonntag war.

»Es sieht gar nicht nach einem Sonntag aus«, sagte Mario zu seinem Vater.

»Stimmt«, pflichtete ihm Giovanni bei, »hier sieht es nach gar nichts aus, weder nach einem Sonntag noch nach einem Werktag.«

»Hier lässt es sich gut leben, oder?«

»Das überlass lieber den Alten wie mir!«

Für die beiden barg die Natur an sich keinerlei Schönheit, und wenn sie überraschend mit einem ungewohnten Anblick konfrontiert waren, an einem Tag und zu einer Stunde, die sie sonst an wohlbekannten Orten in der Stadt zubrachten, fühlten sie sich in eine absurde Umgebung voll absurder Gefahren versetzt; und als müssten sie sich mit ihr vertraut machen, sich mit ihr anfreunden und irgendeine seltsame Schuld abtragen, wiesen sie sich gegenseitig auf die herrlichen Farben des Himmels hin, auf die laue Brise, den sanften Duft der Erde und den Frieden … den grenzenlosen Frieden der Natur.

Sie stellten den Wagen hinter der Hütte ab und gingen mit dem Fisch zur Vordertür. Giovanni zog einen pfundschweren Schlüsselbund aus der Tasche und schloss mit einem halben Dutzend Umdrehungen auf.

Als sie die Läden der wenigen Fenster aufstießen, fiel ein spärliches grünbraunes Licht in den großen Raum, der vollgestopft war mit Gerümpel, kaputten Möbeln, Autoreifen und allem erdenklichen Müll.

Giovanni verschwand sofort hinter einer alten Decke, die in die Türöffnung eines durchbrochenen Kleiderschranks genagelt war und notdürftig ein improvisiertes Urinal abschirmte.

Mario ließ sich derweil auf eine halbverrostete Liege mit einer feuchten, von Schimmelflecken überzogenen Matratze sinken. Sein Blick wanderte über den toten Fisch, den der Vater auf einen Stuhl gelegt hatte, weiter zu der batteriebetriebenen, auf die Minute genau gehenden Wanduhr.

Die Hände noch am Hosenschlitz, trat Giovanni zu der Uhr, nahm sie vom Nagel, zog zwei kleine Batterien aus der Tasche und tauschte sie gegen die alten aus.

»Wann gehst du in Pension, Papà?«, fragte Mario.

»Es ist bald so weit … Ich habe den Vorgang schon auf dem Schreibtisch liegen. Die komplette Akte mit sämtlichen Unterlagen … alles vollständig …«

»Und was zahlen sie dir an Abfindung?«, fragte der Sohn weiter.

»Das weiß ich noch nicht genau … Es gibt da noch ein laufendes Verfahren … Wenn das neue Gesetz kommt, bevor ich gehe, wird es wohl etwas mehr.«

»Glaubst du, du kannst aus der Hütte hier ein richtiges Haus machen?«

»Das will ich doch hoffen, das wird ein ganz ordentliches Häuschen … klein, aber fein, gemütlich und erholsam …«

»Meinst du, Mama wird hier gerne wohnen?«

»Und wenn ich sie mit Arschtritten herbefördern muss! … So wahr mir Gott helfe!«

»Wenn du willst, Papà, würde ich gerne etwas dazu beisteuern. Was soll ich denn anfangen mit meinem ganzen Gehalt … und ich bin ja noch jung, so schnell werde ich nicht heiraten.«

»Nein, diese Hütte ist ganz allein meine Sache! Dafür habe ich ein Leben lang geschuftet … das ist wie eine Wette mit mir selbst, und ich muss sie gewinnen! Außerdem hab ich dir gesagt: Denk an dich; dein Geld musst du anlegen, es vermehren … du kennst dich doch aus mit so was. Bring es zu einer Bank, investiere in sichere Aktien, in Schatzanweisungen. Und kauf dir eine Wohnung in Rom … Das ist auf jeden Fall eine seriöse Geldanlage! Wenn du eine Wohnung hast, musst du dich weder vor Inflation noch vor sonst was fürchten …«

Sie redeten lange über Geld, über Wohnungen und die Opfer, die man für eine eigene Familie auf sich nehmen muss. Sie verfeuerten eine alte Kommodenschublade und bereiteten den Fisch zu.

Giovanni legte sich ein Stündchen aufs Ohr, während Mario vor der Hütte auf und ab ging.

Giovanni und Mario Vivaldi wurden in ihrem Fiat 850 mächtig durchgeschüttelt, bis sie von dem unbefestigten Feldweg auf die breite, asphaltierte Landstraße einbogen.

Wenn sie nicht in einen Stau gerieten, würden sie es pünktlich zur Fußballübertragung um zehn nach sieben schaffen.

Bis vor die Tore Roms lief alles glatt. Jenseits der Bäume zogen zuerst die Ställe und Höfe vorbei und dann immer mehr freistehende Häuser und Mietskasernen.

Rom selbst zeigte sich den beiden an einer auf Rot springenden Ampel. Von hier an bewegte sich das Auto gekonnt und umsichtig durch die Straßen der Stadt.

Sofort erkannten die beiden den Sonntag wieder: an den heruntergelassenen, mit Schmierfett geölten Rollgittern der Läden, an den Wohnhäusern mit ihren zu hohnlächelnden Mäulern aufgerissenen Toren, an den entlang der Bürgersteige geparkten Autos gleich einbalsamierten Hunden, an den menschenleeren Straßenbahnen – lahme, verschreckte Raupen – und schließlich an der einen, die ganze Stadt durchquerenden Häuserkette, die sich überallhin verzweigte wie Haarbüschel auf einem grindigen Kopf.

Als sie den Fernseher einschalteten, hatte das Fußballspiel gerade angefangen. Aus dem Lautsprecher des Geräts tönte der Aufschrei von achtzigtausend Menschen, die zusahen, wie die volle Wucht des Balles von dem träge federnden Netz hinter dem Torwart gestoppt wurde.

Dann folgte das Bild: Es zeigte die Wiederholung des Tors, das wirklich wie aus dem Lehrbuch war.

Signora Amalia Vivaldi betrat mit gewohnt düsterem Gesicht das Zimmer, ließ ihre Zeitschrift »Wahre Verbrechen« auf den Stuhl fallen, setzte sich eine Karaffe mit lauwarmem Wasser an die Lippen und trank.

»Wann reparierst du endlich den Kühlschrank, anstatt nur rumzusitzen und dich am Bauch zu kratzen?«, brummte sie und verschluckte sich fast dabei.

»Morgen«, gab ihr Mann zurück, ohne aufzusehen. »Mach mir ein Brot … ich habe einen Bärenhunger.«

»Mir auch«, schloss sich Mario an.

»Gleich gibt es Abendessen«, erwiderte Signora Amalia und verschwand in der Küche.

Am Montagmorgen krächzte um Viertel nach sechs der Wecker auf Giovannis Nachttisch.

»Weißt du, wovon ich geträumt habe, Amalia?«, murmelte er mit noch geschlossenen Augen. Doch seine Frau war schon aufgestanden und in die Küche gegangen, um Kaffee zu kochen.

Kurz darauf erschien Giovanni in seinem engen, speckigen Pyjama in der Küchentür, ging zu seiner Frau, ergriff ihre Hand und schob sie sich in die Hose.

»Fühl mal«, raunte er stolz. »Das kann sich immer noch sehen lassen, was?«

»Ach, geh pissen!«, gab Signora Amalia zurück, nachdem sie wie verlangt die Erektion ihres Ehemanns zur Kenntnis genommen hatte.

Und während sie sich langsam die Hände unter dem Wasserhahn wusch, erzählte Giovanni ihr die Kurzfassung seines Traums: eines Traums, in dem selbstverständlich Mario die Hauptrolle spielte.

Sie waren am Meer, Mario und er, am Strand herrschte Krieg, irgendwo zwischen Castelfusano und Ostia. Aber als sie sich umdrehten, war hinter ihnen die Küche, wo auf dem Herd in einem Topf Ragù köchelte. Dann kam der Oberst und sagte zu Mario: »Du bist Offizier, du kannst nicht das Essen bewachen; das wird dein Vater tun, du ziehst in den Kampf!« Und während Giovanni stolz mit dem Holzlöffel in der Fleischsoße rührte, damit sie nicht anbrannte, hörte er aus der Ferne schon die Siegesrufe: »Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen!«

»Meinst du, du kannst ihn im Ministerium unterbringen?«, fragte Signora Amalia skeptisch.

»Allerdings … so wahr mir Gott helfe. Dreißig Jahre lang habe ich mich in dem Laden abgerackert, da werden sie mir wohl den einen kleinen Gefallen tun können …«

»Aber um das Auswahlverfahren kommt er trotzdem nicht herum!«, rief seine Frau noch skeptischer aus.

»Das schafft er schon … verlass dich auf mich! Ich werde heute mit Dottor Spaziani reden … wusstest du, dass wir uns duzen?«

»Wir wollen es hoffen!«, brummte Signora Amalia vor sich hin und goss den heißen Kaffee in ein Tässchen mit buntem Japanmuster. »Wir wollen es hoffen!«