14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

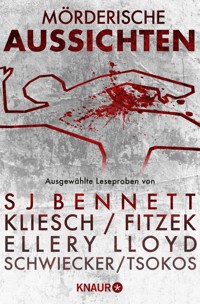

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Fälle Ihrer Majestät

- Sprache: Deutsch

Selbst ist die Queen: Im humorvollen cosy Krimi »Ein höchst royaler Mord« frönt Königin Elizabeth als Detektivin zum 3. Mal ihrer heimlichen Passion, dem Lösen von Kriminalfällen. Eine schockierende Entdeckung am Strand von Sandringham House lässt für die Königin von England nur einen Schluss zu: Der alte Edward St. Cyr wurde Opfer eines Mordes! Verdächtige gibt es genug – darunter der königliche Pferdepfleger, ein zwielichtiger Landmakler, ein aristokratischer Nachbar sowie etliche Verwandte des Toten –, was den Fall für Queen Elisabeth und ihre schlagfertige Assistentin Rozie nicht eben einfacher macht. Die Spurensuche führt die beiden Damen schließlich bis ins alte Wasserschloss Godwick Hall. Aber wie passen die Teile des Puzzles zusammen? Und puzzeln Rozie und die Queen schnell genug, um das nächste Opfer zu retten? »Einfach herrlich – die Queen als Miss Marple! Unterhaltung, die Spaß macht, spannend ist und voller Humor steckt. Davon könnte selbst die Königin amused sein!« Krimi-Couch über den 1. Teil der humorvollen Krimi-Reihe, »Das Windsor-Komplott« S J Bennetts wunderbar britische cosy Krimi-Reihe um Queen Elisabeth ist in folgender Reihenfolge erschienen: - Das Windsor-Komplott - Die unhöfliche Tote - Ein höchst royaler Mord

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 404

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

S. J. Bennett

Ein höchst royaler Mord

Ein Queen-Elizabeth-Krimi

Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Eine schockierende Entdeckung am Strand von Sandringham House lässt nur einen Schluss zu: Der alte Edward St. Cyr wurde Opfer eines Mordes! Verdächtige gibt es genug – darunter der königliche Pferdepfleger, ein zwielichtiger Landmakler, ein aristokratischer Nachbar sowie etliche Verwandte des Toten –, was den Fall für Queen Elizabeth und ihre unschätzbare Assistentin Rozie nicht eben einfacher macht. Die Spurensuche führt die beiden Damen schließlich bis ins alte Wasserschloss Godwick Hall. Aber wie passen die Teile des Puzzles zusammen? Und puzzeln Rozie und die Queen schnell genug, um das nächste Opfer zu retten?

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Widmung

Teil 1

Dezember 2016

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Teil 2

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Teil 3

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Teil 4

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Dank

Vorschau »A Death in Diamonds«

Elizabeth II., 1926–2022

Dieses Buch ist der Queen gewidmet, mit Liebe und in Dankbarkeit

Teil 1

Die Hand des Schicksals

Wir haben die Erde nicht von unseren Vorfahren geerbt, sondern von unseren Kindern geliehen.

Sprichwort der amerikanischen Ureinwohner

Dezember 2016

Die junge Frau trat ins Licht und blickte über das Wattenmeer zum Horizont. Sie hatte nach den Beobachtungshütten am Ende des Weges zum Naturschutzgebiet Snettisham an der Küste von Norfolk gesehen und wollte wissen, wie sie den nächtlichen schweren Sturm überstanden hatten. Tags boten die Hütten Unterschlupf für Vogelliebhaber von nah und fern, die herkamen, um Gänse, Möwen und Watvögel zu beobachten. Abends und nachts wurden sie gelegentlich für Biertrinker zum Refugium vor dem kalten Seewind … oder dienten intimeren Aktivitäten. Die letzte große Sturmflut hatte ein paar der Hütten zertrümmert und in die weiter hinten liegenden Lagunen gespült. Aber die fleißigen Helfer der Königlichen Gesellschaft für Vogelschutz hatten sie erfreulicherweise durch solidere Bauten ersetzt.

Die junge Frau studierte den Horizont. Was sie an diesem Ort so liebte, war, dass hier am Rand von East Anglia, am östlichsten Teil der Küste des Vereinigten Königreichs, der Strand stur nach Westen gerichtet war. Man blickte hinaus auf den Wash, eine Flussmündung und weite Bucht, die sich wie ein tiefer, rechteckiger Biss in die Küste zwischen Norfolk und Lincolnshire fraß. Gleich ein ganzes Flussquartett mündete in dieser Bucht in die Nordsee. Kein rosa Sonnenaufgang hier, vielmehr war die Sonne hinter ihr über den Lagunen aufgegangen, während vor ihr ein schweres Wolkenband tief hing. Aber das wässrige Licht verlieh dem Himmel einen blassgoldenen Schimmer, der sich im Watt spiegelte. Es war nur schwer zu sagen, wo die Erde endete und die Luft begann.

Nicht weit von den Lagunen entfernt, ein Stück die Küste zu ihrer Linken hinunter, lagen die sumpfigen Ausläufer von Sandringham. Normalerweise war die Queen so kurz vor Weihnachten längst auf ihrem Landsitz, doch die junge Frau hatte noch nicht von ihrer Ankunft gehört, was seltsam war. Eigentlich war die Queen ein so verlässlicher Zeitanzeiger wie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, wie Ebbe und Flut.

Sie sah in die Höhe, wo eine Schar Gänse in V-Formation vom Meer zurückkehrte. Höher noch drehte eine Kornweihe ihre Kreise. Snettisham Beach hatte etwas Hartes, Grüblerisches. Der Betonweg zu ihren Füßen und die aus dem Watt hinter dem Kiesstrand skelettartig herausragenden hölzernen Strukturen waren Relikte des Krieges ihres Urgroßvaters. Kiesabbau für Start- und Landebahnen des Luftwaffenstützpunkts hatte geholfen, die Lagunen zu schaffen, in denen sich heute Enten, Gänse und Wasservögel zu Tausenden sammelten und die Luft mit ihrem Geschnattere, ihren Rufen und Schreien erfüllten. Ihr Vater hatte erzählt, dass wegen des ständigen Artillerie-Übungsfeuers aufs Meer die Möwen das Land für Jahrzehnte verlassen hatten, und ihre Rückkehr war ein Triumph der Natur. Und Gott ja, die Natur brauchte ihre kleinen Triumphe. Sie hatte so viel gegen sich.

Der Großteil der Vögel war im Moment nicht zu sehen, aber sie waren rührig gewesen. Das weitläufige Watt war die Szene eines vor Kurzem erst beendeten Massakers. Tausende und Abertausende von Fußabdrücken zeigten, wo Schellenten und Wasserläufer mit einsetzender Ebbe gelandet waren, um sich an den im Schlick lebenden Kreaturen gütlich zu tun.

Ein schwarz-weißes Fellbündel, das von rechts nach links übers Watt rannte, erregte die Aufmerksamkeit der jungen Frau. Es war eine Collie-Cocker-Mischung, die aus einem Wurf aus dem letzten Jahr stammte, den sie kannte. Er gehörte jemandem, den sie nicht zu ihren Freunden zählte. Der kleine Hund, von seinem Besitzer war nichts zu sehen, rannte auf den nächsten verrottenden, vom himmelfarbenen Meerwasser umspülten Pfosten zu, an dem etwas trieb.

Der Sturm hatte alle möglichen Trümmer angespült, natürliche und menschengemachte. Tote Fische lagen neben Plastikflaschen und einem dichten Gewirr aus grellfarbenen Fischnetzresten. Sie dachte an Quallen, die wurden hier auch angespült. Der dumme kleine Hund würde womöglich versuchen, eine zu fressen, sich die Schnauze verbrennen und sich vergiften.

»Hey!«, rief sie. Der Hund hörte nicht auf sie. »Komm her!«

Sie rannte los. Mit pumpenden Armbewegungen lief sie über den struppigen Streifen aus Flechten und Meerdisteln hinunter auf den Kies, und dann war auch sie auf nassem Grund, in dem ihre Doc Martens wassergefüllte Abdrücke hinterließen.

»Hör auf, du Idiot!«

Der Hund beschnupperte ein amorphes, triefendes Etwas. Er sah sie erst an, als sie ihn beim Halsband packte und wegzog.

Es war eine Plastiktüte, eine alte, von einem Supermarkt, zerschlissen und eingerissen, die Griffe verknotet. Zwei blasse Tentakel ragten heraus. Sie griff nach einem Stock, der in der Nähe trieb, hob die Tüte damit außer Reichweite des Hundes und spähte hinein. Keine Qualle, nein, sondern irgendein anderes Meereswesen, blass, aufgedunsen und von Algen und Tang umwickelt. Sie wollte die Tüte mitnehmen, um sie in den Müll zu werfen, aber auf dem Weg zurück zum Strand – der Hund zu ihren Füßen versuchte, sich aus ihrem Griff zu befreien – rutschte der Inhalt durch den Riss und klatschte auf den nassen, dunklen Sand.

Sie hielt es erst für einen mutierten blassen Seestern, doch bei näherem Hinsehen, indem sie die Algen mit dem Stock zur Seite schob, erwies es sich als etwas anderes. Sie wunderte sich zunächst, wie fast menschlich es wirkte, mit Tentakeln wie Finger an einem Ende. Dann sah sie Gold schimmern. Irgendwie musste sich ein Tentakel in etwas Metallenem verfangen haben, rund und glänzend. Sie bückte sich näher heran und zählte die schlabbrigen, wächsernen »Tentakel«: eins, zwei, drei, vier, fünf. Das goldene Schimmern war ein Ring am kleinen Finger. Die »Tentakel« besaßen sich ablösende menschliche Fingernägel.

Sie ließ die zerrissene Plastiktüte fallen und fing an zu schreien, laut genug, dass es den Himmel füllte.

Kapitel 1

Die Queen fühlte sich absolut fürchterlich, körperlich wie geistig. Sie betrachtete Sir Simon Holcrofts entschwindenden Rücken mit einer Mischung aus Bedauern und heilloser Wut und holte ein frisches Taschentuch aus ihrer neben dem Schreibtisch stehenden Handtasche, um sich die in Strömen laufende Nase zu putzen.

Der Arzt ist unerbittlich … Eine Zugreise kommt nicht infrage … Der Duke sollte keinesfalls auf Reisen gehen …

Wenn der Kopfschmerz nicht so heftig in ihrem Kopf wüten würde, hätte sie die richtigen Worte gefunden, um ihren Privatsekretär von der einfachen Tatsache zu überzeugen, dass man immer den Zug nach Sandringham nahm. Die Reise von London nach King’s Lynn stand schon seit Monaten im Kalender. Der Bahnhofsvorsteher und seine Mannschaft erwarteten sie in viereinhalb Stunden und hatten jedes bisschen Messing poliert, jeden Quadratzentimeter Bahnsteig gefegt und zweifellos ihre Uniformen in die Reinigung gegeben, damit sie dem Anlass entsprechend bestens aussahen. Man warf nicht alle Pläne wegen eines Schniefens über den Haufen. Wenn keine Knochen gebrochen, kein naher Verwandter gestorben war, machte man weiter.

Doch er war heftig, ihr Kopfschmerz, und ihr kleines Plädoyer war durch einen üblen Hustenanfall ruiniert worden. Zudem hatte Philip ihr nicht den Rücken stärken können. Er lag im Bett, wie schon gestern den ganzen Tag. Er hatte sich den teuflischen Bazillus zweifellos bei der Vorweihnachtsfeier für die größere Familie im Buckingham Palace von einem der Urenkel eingefangen. »Kleine Petrischalen« nannte er sie. Es war natürlich nicht ihr Fehler, aber sie brachten nun mal unvermeidlich alles mit, was im Kindergarten und in der Schule umging, und gaben es, pausbäckigen biologischen Waffen gleich, umgehend weiter. Welcher jungen Familie sollte sie die Schuld geben? Sie alle hatten völlig gesund gewirkt.

Sie griff nach dem Telefon und bat die Vermittlung, sie zum Duke durchzustellen.

Er war wach, aber angeschlagen.

»Was? Sprich lauter, Frau! Du klingst, als riefst du vom Boden eines Sees aus an.«

»Ich sagte …«, sie machte eine Pause, um sich die Nase zu putzen, »dass Simon meint, wir sollen morgen nach Sandringham fliegen, statt heute den Zug zu nehmen.« Dass Simon empfohlen hatte, Philip solle im Palast bleiben, überging sie.

»Mit dem Hubschrauber?«, bellte er.

»Eine 747 können wir kaum nehmen.« Ihr Kopf schmerzte, und sie war gereizt.

»In der Navy war es uns verboten …«, keuchte er, »mit einer Erkältung zu fliegen. Ist verdammt gefährlich.«

»Du musst ja den Hubschrauber nicht selbst steuern.«

»Wenn meine Trommelfelle platzen, kannst du Simon persönlich dafür verantwortlich machen. Verdammter Narr. Weiß nicht, wovon er redet.«

Die Queen verzichtete auf den Hinweis, dass Sir Simon Hubschrauberpilot bei der Navy gewesen und der Arzt, der ihn beriet, durchaus bei Verstand war. Er hatte seine Gründe, zu einer kurzen Reise durch die Luft statt einer langen mit der Eisenbahn zu raten. Philip war fünfundneunzig – es war kaum zu glauben, aber wahr. Er sollte mit seinem hohen Fieber das Bett eigentlich nicht verlassen. Oh, was für ein Jahr 2016 gewesen war und wie dieses Ende dazu passte. Trotz ihrer wundervollen Geburtstagsfeierlichkeiten im Frühling war sie froh, wenn es vorüber war.

»Es ist entschieden, fürchte ich. Wir fliegen morgen.«

Sie tat so, als hörte sie Philips keuchendes Einatmen nicht, das ohne Zweifel der Anlauf zu einem ganzen Katalog von Beschwerden sein sollte, und legte auf. Weihnachten näherte sich im Eiltempo, und alles, was sie sich wünschte, war die vertraute, ländliche Behaglichkeit Sandringhams und sich wieder auf ihre Papiere konzentrieren zu können, ohne dass sie ihr vor den Augen verschwammen.

Der Herbst und die ersten Tage des Winters waren voller Unsicherheiten gewesen. Das Brexit-Referendum und die Wahlen in den USA hatten tiefe Gräben zwischen Whitehall und Washington aufscheinen lassen, deren Überwindung nach einer äußerst sicheren Hand verlangte. Die ganze Zeit über hatte die Queen Präsidenten und Politiker bewirtet, hatte Botschafter empfangen, Orden verliehen und Wohltätigkeitsveranstaltungen ausgerichtet – meist im Buckingham Palace, der für sie ein vergoldeter Bürokomplex an einem Kreisverkehr war. Aber jetzt lockte Norfolk mit seiner Weite, seinen Nadelwäldern, zahllosen Marschen, dem schier unendlichen englischen Himmel und frei dahinziehenden Vögeln.

Seit Tagen träumte sie davon. Sandringham war Weihnachten. Ihr Vater schon hatte die Festtage dort verbracht, sein Vater vor ihm und wiederum dessen Vater vor ihm. Als die Kinder noch klein waren, war es eine Weile lang leichter gewesen, in Windsor zu feiern, aber in ihren eigenen Kindheitserinnerungen blieb Weihnachten untrennbar mit Norfolk verbunden.

Am folgenden Tag trug der Hubschrauber das Königspaar mit Decken auf den Knien und Hunden zu Füßen vorbei an Cambridge, den großartigen mittelalterlichen Türmen der Kathedrale von Ely, bekannt als »Ship of the Fens«, und weiter nordöstlich in Richtung King’s Lynn. Bald schon wurden die Feuchtgebiete von Farmland abgelöst, von Kiefernwäldern, Pferdekoppeln und Naturstein-Cottages. Kurz tauchte unter ihnen die muschelrosafarbene Regency-Villa von Abbottswood auf, wo sie zu ihrer Überraschung Rehe über den Rasen streifen sah. Danach kamen die stoppeligen, makellosen Felder und kleinen Gehölze von Muncaster, dessen letzte Ausläufer bis an eine der königlichen Farmen reichten, und dann schließlich die Felder, Deiche und Dörfer von Sandringham selbst. Während der Hubschrauber zum Anflug ansetzte, sah die Queen kurz Meerwasser in dem fernen Wash aufblitzen, und eine Minute später tauchte Sandringham House mit seinen geometrisch und natürlich angelegten Gärten, seinen Seen, weitreichenden Rasenflächen und ausreichend Landeplatz hinter einem Kiefernkamm auf.

Das Haus war für Edward VII. gebaut worden, als er Prince of Wales war, und entsprach der Vorstellung eines viktorianischen Architekten, wie ein jakobethanisches Haus aus roten Ziegeln auszusehen hatte. Menschen, denen etwas an Architektur lag, waren im Allgemeinen entsetzt, wenn sie es sahen. Aber die Queen mochte wie schon ihr Vater die eigenwilligen Winkel und Ecken sehr. Philip, der seine eigenen strengen Maßstäbe in Sachen Architektur pflegte, hatte früher einmal wenig erfolgreich vorgeschlagen, alles niederzureißen. Worauf es der Queen aber wirklich ankam, waren die das Anwesen umgebenden zwanzigtausend Morgen Sumpf- und Marschland, der Wald, das bebaubare Land und die Obstgärten. Die Queen war eine geborene Landfrau, und hier konnten sie und Philip sich in aller Ruhe der Landwirtschaft widmen. Nicht wie Bauern, die im niederpeitschenden Regen Zäune reparierten oder bei Sonnenaufgang schon Lämmer auf die Welt brachten, nein, das nicht, aber sie kümmerten sich gemeinsam um das große Ganze und liebten es, weil es ein kleiner Teil dieses Planeten war, der ihnen gehörte. Hier im nördlichen Teil Norfolks konnten sie aktiv an dem Versuch teilhaben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, für die Tierwelt, die Abnehmer ihrer Ernten, die Menschen, die auf dem Land arbeiteten, für die Zukunft. Es war ein stilles Vermächtnis, eines, über das sie in der Öffentlichkeit nicht redeten (Charles’ Erfahrungen in dem Bereich zeigten deutlich, warum), aber eines, das ihnen äußerst wichtig war.

In ihrem Büro im »Arbeitstrakt« des Hauses hob Rozie Oshodi den Blick von ihrem Laptop und sah den Hubschrauber über die Bäume heranfliegen. Die stellvertretende Privatsekretärin der Queen war bereits früher am Morgen mit dem Zug angekommen. Im Moment war Rozie nicht nur für die Bedienstetenquartiere mit ihrem funktionalen edwardianischen Mobiliar, sondern in gewissem Maß für das ganze Haus und ja, die Nation verantwortlich. Zumindest so, wie Rozies Mutter es sah. Sir Simon, der über die Befähigung zum Admiral wie zum Botschafter verfügte und das Privatbüro der Queen eigentlich leitete, war für den ersten Teil der Weihnachtspause in die Highlands gereist. Ihm und seiner Frau Sarah war in Anerkennung seiner bewährten Arbeit für die Festtage ein Cottage in Balmoral zur Verfügung gestellt worden, was dazu führte, dass Rozie zwei kostbare Wochen lang für ihn einsprang. »Es liegt jetzt alles bei dir«, hatte ihre Mutter gesagt. »Kein Druck. Aber bedenke, dass du die erste schwarze Frau in der Rolle Thomas Cromwells bist. Du bist ihre rechte Hand. Deine Augen und Ohren sind ihre Augen und Ohren. Vermassle es nicht.« Rozie hatte nicht gewusst, dass ihre Mutter ein so großer Fan der Tudors war. Hilary Mantel hatte da für einiges geradezustehen.

So kurz vor Weihnachten rechnete Rozie nicht damit, viel zu tun zu haben. Da es heute keine Klöster mehr aufzulösen oder königliche Ehen auszuhandeln galt, bestand die Hauptaufgabe des Privatbüros darin, die Verbindung zur Regierung zu halten, die Kommunikation nach außen sowie die öffentlichen Auftritte der Queen zu managen – und Whitehall und die Downing Street stellten ihren Betrieb über die Feiertage praktisch ein. Die Medien waren an Weihnachtsgeschichten interessiert, und die nächste öffentliche Verpflichtung der Queen stand erst in drei Wochen an, lediglich eine Einladung zum Tee im Dorf. Thomas Cromwell wäre das alles sehr fade erschienen. Rozie arbeitete hauptsächlich die übrig gebliebenen E-Mails ab, die es nie auf die »Dringend«-Liste in ihrer Inbox geschafft hatten. Vor einer Stunde war allerdings eine neue dazu gekommen, und vielleicht wurden die Feiertage am Ende ja doch nicht so ruhig wie angenommen.

Draußen vor der Eingangshalle standen Mrs Maddox, die stets makellose Haushälterin, und ihre Mannschaft aufgereiht, um das königliche Paar willkommen zu heißen. Heute roch es herrlich nach dem Kaminfeuer, das im großen Gesellschaftszimmer knisterte und knackte, wo sich die Familie später zu Getränken und Spielen einfinden würde. Die Hunde tapsten glücklich voran, voller Freude, zurück zu sein, während Philip sofort ins Bett verschwand.

Die Queen hatte gerade genug Energie, um sich weiter hinten im hellen, luftigen Salon an ein paar frisch gebackenen Mince Pies und einer Tasse Darjeeling gütlich zu tun. Aus den großen Erkerfenstern sah man hinaus auf den Rasen. In einem der Erker stand ein Weihnachtsbaum, dessen Zweige bereits hier und da rot und golden geschmückt waren. Wenn der Rest der Familie morgen kam, würden sie ihn fertig schmücken. Gewöhnlich suchte sie den Baum selbst aus, aber in diesem Jahr hatte ihr die Zeit dazu gefehlt. Was ein geringer Preis für einen angenehmen, ruhigen Nachmittag war, den sie so sehr gebraucht hatte.

Sie hatte gerade mit Mrs Maddox die letzten Vorbereitungen für die nächsten Tage besprochen, als Rozie in der Tür des Salons erschien. Ihre stellvertretende Privatsekretärin macht einen Knicks, und die Queen sah, dass sie, ziemlich Unheil verkündend, einen Laptop unter dem Arm hielt. »Eure Majestät, haben Sie einen Moment Zeit?«

»Gibt es ein Problem?«, fragte die Queen und hoffte, dass dem nicht so war.

»Nicht unbedingt, aber etwas, von dem Sie wissen sollten.«

»Oje.« Sie sahen einander an, und die Queen seufzte. »Im kleinen Salon, denke ich.«

Sie ging voraus in den nächsten Raum, dessen geblümte Seidentapeten eine sanfte, feminine Atmosphäre schufen. Prinz Philip bewahrte einige auffällige Vogelskulpturen darin auf, die nicht ganz dazu passten, ihn aber an eine seiner Freuden hier in Sandringham erinnerten.

Rozie schloss die Tür hinter ihnen. Die Queen sah zu ihr auf. Rozie, eine eindrucksvolle Frau von dreißig Jahren, war in ihren charakteristischen hochhackigen Schuhen über ein Meter achtzig groß, und die Queen war es in ihrem Alter mit nur mehr knapp einem Meter sechzig gewohnt, zu fast allen aufzublicken … rein äußerlich. Sie fand nichts dabei, nur wenn sie zu tauben Herzögen und Ministern hinaufschreien musste. Glücklicherweise hatte Rozie ein ausgezeichnetes Gehör.

»Also dann. Was ist es? Es hat doch nichts mit dem neuen Präsidenten zu tun?«

»Nein, Ma’am. Die Polizei hat sich gemeldet. Ich fürchte, es hat einen Fund gegeben.«

»Oh?«

»Eine Hand wurde gefunden, gestern Morgen im Watt von Snettisham Beach.«

Die Queen war bestürzt. »Eine menschliche Hand?«

»Ja, Ma’am. Sie ist wohl von einem Sturm angetrieben worden, eingepackt in eine Plastiktüte.«

»Meine Güte. Keine Vorstellung, woher sie gekommen sein mag?«

»Von Ocado, Ma’am. Die liefern Lebensmittel für Waitrose aus.«

»Ich meine die Hand.«

Ihre Sekretärin zog die Brauen zusammen. »Noch nicht. Sie hoffen aber, das Opfer bald zu identifizieren. An einem der Finger steckte ein ungewöhnlicher Ring, der dabei helfen könnte.«

»Es ist also eine Frauenhand?«

Rozie schüttelte den Kopf. »Eine Männerhand. Es ist ein Siegelring.«

Jetzt verstand die Queen, warum ihre Sekretärin einen Laptop dabei hatte. Sir Simon wäre ohne gekommen. Ihr Privatsekretär ersparte ihr gern jede »Unannehmlichkeit«. Aber nach neunzig Jahren, einer Abdankung, einem Weltkrieg, dem frühen Verlust ihres Vaters und einer reichen Anzahl Skandale in der Familie verstand sie besser mit »Unannehmlichkeiten« umzugehen als die meisten anderen. Rozie war realistischer. Frauen verstanden einander, fand die Queen. Sie wussten um die gegenseitigen Stärken und Schwächen und unterschätzten sich nicht.

»Kann ich ihn sehen?«, fragte sie.

Rozie stellte den Laptop auf einen kleinen Schreibtisch am Fenster. Als sie ihn öffnete, erwachte der Bildschirm zum Leben, und vier grausige Fotos erschienen. Die Queen setzte ihre Gleitsichtbrille auf, um sie genauer in Augenschein zu nehmen. Die Bilder waren in einem Spurensicherungslabor aufgenommen worden und zeigten eine linke Hand, eindeutig eine Männerhand, samt Handgelenk. Unter den Knöcheln wuchsen feine helle Härchen, die Haut war totenblass, aufgedunsen, aber weitgehend intakt. Die Hand sah wie eine grausige Theaterrequisite aus, oder etwas, um jemandem einen Streich zu spielen. Der Blick der Queen blieb am letzten Foto hängen, einer Nahaufnahme des kleinen Fingers. Tief ins gespenstige Fleisch gebettet, saß der goldene Ring, von dem Rozie gesprochen hatte. Er war in der Tat ungewöhnlich groß für seine Art, mit einem rötlich schwarzen ovalen Stein, in den ein Wappen graviert war.

Rozie erklärte die Situation. »Die Hand wurde von einem Mädchen aus dem Ort gefunden. Ma’am. Sie war mit dem Hund unterwegs, wie ich es verstehe. Die Polizei sitzt an der Identifizierung, und es sollte nicht länger als ein paar Tage dauern, trotz der Feiertage. Sie denken, sie könnte von einem Drogendealer sein, da ein Stück weiter den Strand hinunter eine Sporttasche mit Drogen angespült wurde. Eine Annahme ist, dass das Opfer entführt und die Hand als eine Art Botschaft abgetrennt wurde, vielleicht, um Lösegeld zu erpressen. Es geschah mit einiger Brutalität, aber es gibt keinen Beweis dafür, dass der Mann tatsächlich tot ist. Die Polizei legt ihre Suche weit an. Sie …«

»Ich kann ihnen die Mühe ersparen«, sagte die Queen und hob den Blick.

Rozie zog die Stirn kraus. »Ma’am?«

»Die Mühe einer breit angelegten Untersuchung. Das ist die Hand von Edward St Cyr.«

Ned, dachte sie für sich. Großer Gott. Ned.

Rozie sah sie erstaunt an. »Sie erkennen sie? Von diesen Fotos?«

Die Queen deutete auf die obere linke Aufnahme. »Sehen Sie den stumpfen Mittelfinger? Als Teenager hat er sich die Spitze beim Schreinern abgeschnitten. Aber es ist der Siegelring … Blutjaspis. Sehr markant. Und die Gravur, das ist ein Schwan aus dem Familienwappen.« Sie sah sich das letzte Bild noch einmal an. Es war ein protziges Ding, sie hatte ihn nie gemocht. Alle Männer der Familie St Cyr trugen so etwas, aber keiner von ihnen hatte die Spitze des Mittelfingers verloren. Ned musste etwa sechzehn gewesen sein, als es passiert war. Er war so ein eifriger, erfindungsreicher Junge gewesen. Mehr als ein halbes Jahrhundert war das her.

»Ich nehme an, dieser Mr St Cyr war kein örtlicher Drogenbaron, Ma’am«, sagte Rozie.

»Nein«, stimmte die Queen ihr zu und sah sie an. »Ned war der Enkel eines echten Barons. Nicht, dass das notwendigerweise bedeutet, dass er mit Drogen nichts zu tun hatte. Oder hat«, verbesserte sie sich. Die Vorstellung war verstörend, dass er, wie Rozie angedeutet hatte, nicht tot sein mochte – denn das war er doch sicher? Gott allein wusste, in was für einem Zustand er sich befand, falls nicht. »Ich hoffe, es wird schnell aufgeklärt.«

»Ihre Information wird der Polizei sicher weiterhelfen, Ma’am.«

Die Augen der Königin richteten sich auf Rozies, Blau auf Braun. »Wir müssen nicht ausdrücklich sagen, wer den Ring erkannt hat.«

»Natürlich nicht.« Nach einem Jahr in ihren Diensten kannte Rozie die Regel: Weder löste die Queen Kriminalfälle, noch half sie dabei. Sie war nicht mehr als eine interessierte Beobachterin. Wobei, wie Rozie gelernt hatte, ihr Interesse mitunter tiefer reichte, als die meisten Leute wussten. »Möchten Sie, dass ich sonst noch etwas unternehme?«, fragte sie.

»Dieses Mal nicht«, sagte die Queen bestimmt. »Ich denke, das wird reichen.«

So schrecklich die Sache auch war, so dachte sie doch mit einiger Erleichterung, dass Snettisham zwar nicht weit entfernt war, das Schutzgebiet aber unter der Ägide der Königlichen Gesellschaft für Vogelschutz stand. Damit war es, rundheraus gesagt, nicht ihr Problem. Und so kurz vor Weihnachten, am Ende dieses so anstrengenden Jahres, wollte sie es auch nicht zu ihrem machen.

»Gewiss, Ma’am.« Rozie klappte den Laptop zu und überließ es der Chefin, sich ihren anderen Aufgaben zu widmen.

Kapitel 2

Die Queen begleitete Mrs Maddox bei einem schnellen Rundgang durchs Haus, um zu sehen, ob alles zu ihrer Befriedigung arrangiert war – was unter der Aufsicht ihrer Haushälterin immer der Fall war. Danach zog es sie zurück in das Gesellschaftszimmer mit dem einladenden Kamingeruch. Die meisten Räume Sandringhams waren nach königlichen Standards eher klein und intim, aber dieser große Raum sollte beeindrucken. Es war von doppelter Höhe, mit einer Stuckdecke, einer Empore für musikalische Darbietungen und einem Flügel. Die Teppiche und königlichen Porträts an den Wänden hätten ihn wie ein Museum erscheinen lassen, was er praktisch auch war, wenn sie sich nicht hier aufhielt, aber die modernen Sofas, die cremefarbenen Wände und das weiche Lampenlicht verliehen dem Raum einen gemütlichen, einladenden Anstrich. Das knisternde Feuer im offenen Kamin – dem einzigen im Haus dieser Tage – war ein weihnachtlicher Glanzpunkt.

Neben zahlreichen Familienfotos bestand der Schmuck des Raumes hauptsächlich aus bronzenen Pferden und Silberfigurinen. Wenn es möglich war, von zu vielen Pferdedarstellungen umgeben zu sein, hatte die Queen noch nicht herausgefunden, wie. Draußen vor den Fenstern konnte sie die prächtige lebensgroße Skulptur eines ihrer liebsten Rennpferde sehen, der großartigen Estimate, die erst kürzlich gegenüber vom Eingang aufgestellt worden war und ihre Sammlung aufs Schönste abrundete. Jetzt aber ging sie zu dem mit Tuch bespannten Tisch beim Flügel hinüber, der einem hölzernen Puzzle vorbehalten war. Puzzeln gehörte zu den Unterhaltungen ihres sechswöchigen Aufenthalts in Sandringham, und sie studierte es aufmerksam. Es war ein Gemälde von Constable, wie sie feststellte, mit viel freiem Himmel und federigen Bäumen. Morgen würde es in seine Einzelteile zerlegt, um neu zusammengesetzt zu werden. Eine Abbildung gab es nicht, was der Aufgabe eine gewisse Würze verlieh. Man musste sich allein auf die Erinnerung und seine Geduld verlassen, die nicht alle Familienmitglieder im gleichen Maße besaßen.

Sie hatte gehofft, sich mit dem Bild ablenken zu können, aber ihre Gedanken bewegten sich unvermeidlich zurück zu Ned St Cyr. Er war zwei Jahre älter als Charles, also mittlerweile siebzig. Sieben Jahrzehnte, dachte sie. Ein biblisches Alter, auch wenn man heute leicht hundert werden konnte, wie ihre Mutter bewiesen hatte. Sie musste nur an die große Zahl Glückwunschtelegramme denken, die man heutzutage an Hundertjährige verschickte.

Der arme, liebe Ned. Sie sah immer noch den Schuljungen vor sich. In den Fünfzigern war er regelmäßig in Sandringham zu Besuch gewesen, zusammen mit seiner bezaubernden Mutter und ihrer Familie. Sie sah sein wuscheliges erdbeerblondes Haar, sein gewinnendes Lächeln, für gewöhnlich eine Entschuldigung für etwas, das er gerade angestellt hatte oder anstellen würde. Einmal hatte er den jungen Charles überredet, aus Spaß ein paar Puzzleteile zu verstecken. Philips Gesichtsausdruck, als Charles es zwei Wochen später zugab, war unvergesslich gewesen.

Bei seinem nächsten Besuch nahm er seine Schelte dafür gutmütig entgegen. Wenn sie sich recht erinnerte, war er später, um Abbitte zu leisten, mit einem selbstgebauten Vogelhaus gekommen und hatte ein paar Streiche aus der Schule erzählt, die Philip hellauf lachen ließen.

Normalerweise wurden Ned seine Ungezogenheiten verziehen. Wie seine Mutter und seinen geliebten Onkel Patrick machten ihn sein Charme und seine Ausstrahlung zu »einem dieser besonderen Menschen«, wie es ihre eigene Mutter immer genannt hatte, und die musste es wissen, war sie doch selbst die Inkarnation »eines dieser besonderen Menschen«.

Vielleicht war es ja ein Unfall. Vielleicht war Ned auf See gestorben, und eine Schiffsschraube hatte die Hand irgendwie abgetrennt. Wobei … nein, die Plastiktüte. Jemand musste …

Sie betete, dass sie bald schon seine Leiche fanden und dass diese im Übrigen intakt war. Sie durfte sich all die schlimmen Möglichkeiten nicht ausmalen. Die Queen konzentrierte sich erneut auf das Puzzle und versuchte, sich ohne großen Erfolg in den federigen Bäumen Constables zu verlieren.

Zurück an ihrem Schreibtisch starrte Rozie frustriert auf ihren Computerbildschirm. Nach ihrer Zeit als Captain bei der Royal Horse Artillery und ein paar Jahren auf einer der Überholspuren in der City konnte sie mit verbundenen Augen ein Gewehr zerlegen und wieder zusammensetzen, einen Angreifer entwaffnen, ein Pferd satteln und aufzäumen und komplizierte Gewinn-und-Verlust-Rechnungen erstellen – aber das Viertel in West-London, in dem sie aufgewachsen war, hatte nichts mit Farmen und Landhäusern zu tun, und es gab immer noch Etliches, das für die königliche Familie selbstverständlich, ihr aber unbekannt war.

Sie hatte »Edward Sincere« gegoogelt und in jedem erdenklichen Verzeichnis, beginnend mit Debrett’s, nachgeschlagen, aber keinen Aristokraten dieses Namens gefunden. Die Hausangestellten konnte sie nicht fragen, weil sie alle herumsurrten wie blauärschige Fliegen, wie Prinz Philip es ausdrücken würde, um alles für die Ankunft der mehrere Generationen umfassenden Königsfamilie morgen vorzubereiten. Allerdings gab es eine Person, die ihr sicher würde helfen können, wenn sie es denn über sich brachte, sie zu fragen.

Sir Simon Holcroft war nicht zu den Höhen des Privatsekretärs der Queen aufgestiegen, ohne etwas von einem Kontrollfreak zu haben. Er hatte sie ermahnt, ihn »jederzeit, bei Tag oder Nacht« in Schottland anzurufen, sollte sie irgendwelche Fragen, Sorgen oder Bedenken haben. Was sie selbst anging, so hatte Rozie ihre Jahre als schwarze weibliche Offizierin der British Army nicht überlebt, ohne ein starkes Gefühl von Selbstständigkeit zu entwickeln, und so hatte sie sich geschworen, ihn keinesfalls aufzuscheuchen. Und jetzt war die Queen gerade mal zwei Stunden hier, und schon schwebte Rozies Finger über Sir Simons Nummer auf dem Telefon. Sie konnte wohl kaum die Polizei anrufen, um zu sagen, wer das Opfer war, wenn sie es selbst nicht wusste. Und Ihre Majestät fragte man nicht zweimal das Gleiche.

Verdammt.

Sir Simon war der Charme in Person. Im Hintergrund waren das Klirren von Gläsern und das Summen einer entspannten Unterhaltung zu hören. Es klang, als wäre er in einer Bar oder einem Club und unterhielte sich bestens.

»Rozie, Rozie. Edward Sincere, sagen Sie? Wie buchstabieren Sie das?«

Rozie zog die Stirn kraus. Auf wie viele Weisen konnte man Sin-cere buchstabieren? Verdammt.

Er sprach es aus, als ihr der Gedanke kam. »Sagen Sie mir nicht, es ist S-i-n-c-e …«

»Doch, ist es«, sagte sie verärgert und klopfte mit einem Fingernagel auf den lederbezogenen Tisch vor sich.

»Habe ich Ihnen denn nichts über die britische Upperclass beigebracht? Denken Sie an ›Chumley‹.«

Sie tat es. Es wurde »Cholmondeley« buchstabiert. Er hatte ihr beigebracht, nicht in die Falle zu tappen, wenn von den »Beevors« (den Belvoirs), den »Orltrups« (den Althorps), den »Bookloos« (den Buccleuchs) und den »Sinjons« (den St Johns) die Rede war. Sie hätte es wissen sollen.

»Ist es Saint Soundso?«

»Genau. S-t C-y-r.« Er buchstabierte es für sie. »Es ist der Familienname von Baron Mundy. Sie wohnen in Ladybridge Hall. Ein entzückendes Anwesen mit einem Burggraben, nicht sehr groß, eine Dreiviertelstunde mit dem Auto von Sandringham entfernt. Die Mundys sind Norfolk-Adel, im dreizehnten Jahrhundert von King John in den Adelsstand erhoben.« Natürlich kannte sich der Amateurhistoriker Sir Simon bestens aus. »Das war der König, der dafür bekannt ist, die Kronjuwelen in den Gewässern des Wash verloren zu haben. Warum?«

»Warum was?«, fragte Rozie. Sie dachte an die ins Meer gespülten Kronjuwelen, ein wenig wie die Hand mit dem Siegelring.

»Warum müssen Sie das wissen?«

»Nichts, was Sie sorgen müsste«, sagte sie mit fester Stimme. Und das war korrekt: Die aufgefundene Hand war kaum ein Thema für das Privatbüro der Queen. Jetzt, wo sie den Namen hatte, konnte sich die Polizei um alles Weitere kümmern.

»Es gibt nichts, um das man sich nicht sorgen müsste«, konterte Sir Simon wenig hilfreich. Rozie konnte kein Gläserklirren mehr hören. Er war an einen ruhigeren Ort gegangen, um sich konzentrieren zu können, und so erzählte sie ihm widerstrebend von der Hand und dem Ring.

»Großer Gott«, sagte er. »Wie grotesk.« Er schwieg und überdachte das Gehörte. »War es buchstäblich nur die Hand? Kein Hinweis auf andere Körperteile?«

»Noch nicht.«

»Seien Sie vorsichtig, Rozie.« Er klang mit einem Mal todernst. »Halten Sie die Chefin da raus, was immer es kostet.«

»Unbedingt«, stimmte sie ihm zu und kreuzte die Finger. Sie wusste, dass es äußerst unwahrscheinlich war, die Chefin aus etwas heraushalten zu können, in das sie involviert sein wollte, egal, was Rozie tat oder nicht tat. Sir Simon kannte Ihre Majestät nicht ganz auf die Weise, wie sie ihre Chefin kannte. »Sie sagte, das Opfer sei der Enkel eines Barons.«

»Nicht von diesem«, sagte Sir Simon. »Einem entfernten Cousin, denke ich. Trotzdem sollten wir wohl in Ladybridge Hall anrufen und es Lord Mundy wissen lassen.«

»Warum?«, fragte Rozie. »Wenn es nur ein entfernter Cousin ist?«

»Er ist ein Freund der Chefin. Und Familie ist Familie. Er sollte es nicht aus den Nachrichten erfahren und dann herausfinden, dass jemand in Sandringham das Opfer identifiziert hat und wir es ihm nicht als Erstem mitgeteilt haben.«

Nach einem kurzen Anruf bei ihrem Kontakt im Norfolker Polizeipräsidium wählte Rozie die Nummer von Ladybridge Hall. Sie hatte halb gehofft, mit einem Angestellten ihres Ranges zu sprechen, damit er oder sie die grausige Nachricht überbrachte, aber es war der Sehr Ehrenwerte Lord Mundy selbst (sie hatte nachgesehen, wie sein genauer Titel lautete), der den Anruf entgegennahm. Er schwieg eine lange Zeit und überdachte das Gehörte offenbar. Nachdem sie ihn so behutsam wie nur möglich ins Bild gesetzt hatte, fragte sich Rozie, ob er noch in der Leitung war.

»Ist alles in Ordnung, Mylord?«

»Du meine Güte.« Er schien außer Atem. »Ich muss mich setzen. Oh, du meine Güte.«

»Es tut mir leid, dass ich diejenige bin, die …«

»Oh, nein, meine Liebe, entschuldigen Sie sich nicht. Und nennen Sie mich Hugh. Danke, dass Sie anrufen. Sehr aufmerksam von Ihnen.« Er hatte den geschliffenen Akzent und die fast schon übertrieben guten Manieren seiner Klasse und erinnerte Rozie an die zahlreichen Earls und Dukes, die sie in ihrem Job bereits kennengelernt hatte. Aber sie klangen normalerweise förmlich und gefasst, während er völlig neben sich zu sein schien. »Sie haben also die Polizei informiert?«

»Ja, gerade eben.«

»Oje.« Seine Stimme schwankte. »Oh, du meine Güte. Eine Hand, sagen Sie? Ich habe ihn kürzlich erst gesehen … Wir hatten seit Jahren nicht gesprochen, wie Sie wahrscheinlich wissen.«

»Nein, das wusste ich nicht«, gab Rozie zu. Sir Simon wahrscheinlich schon.

»Aber nach der Beerdigung meiner Frau im Sommer … Er war sehr anständig. Ich hatte das Gefühl, er wollte ein Friedensangebot machen. Hat man schon irgendeine Ahnung, wie …«

»Es ist wohl noch zu früh dafür«, erklärte Rozie. »Die Polizei weiß noch nichts.«

»Nun, es ist sehr freundlich von Ihnen, mich zu informieren. Ich … Entschuldigen Sie. Ich weiß nicht, was ich … Wie hat Ihre Majestät davon erfahren?«

»Die Hand wurde in der Nähe von Sandringham gefunden. Die Polizei hat uns freundlicherweise darüber informiert.«

»In der Nähe von Sandringham … Wie entsetzlich. Ihre Majestät muss … Drücken Sie ihr bitte mein Mitgefühl aus. Wir sollten sie nach Weihnachten sehen, aber wenn das die Sache jetzt schwierig macht, verstehe ich es … Woher weiß man, dass es Edward ist?«

Rozie holte Luft. »Es war der Ring, Mylord.« Sie konnte ihn nicht Hugh nennen. Sie war noch weit von Sir Simons Leichtigkeit entfernt, mit dem Adel umzugehen.

»Du meine Güte … Der Ring … Ich habe selbst einen, genau wie …«

Er verstummte wieder, und Rozie stellte sich vor, wie er seine linke Hand anstarrte.

»Es tut mir leid.«

»Aber nein. Es gibt keinen Grund … Oh, du meine Güte. Danke, dass Sie angerufen haben, meine Liebe. Bitte richten Sie Ihrer Majestät die besten Wünsche für ein frohes Fest von uns aus. Ich hoffe, dass es ihr bald besser geht.«

Der letzte Satz verblüffte Rozie etwas. Woher wusste er, dass es der Queen nicht gut ging? Aber dann erinnerte sie sich, dass es in der Times gestanden hatte, wegen der abgesagten Zugreise.

»Ich werde es ausrichten«, versicherte sie ihm, würde es aber nicht tun. Das Letzte, was die Chefin wollte, war, dass sich Leute außerhalb der Familie über ihre angeschlagene Gesundheit unterhielten.

Anschließend setzte sich Rozie an ihren Laptop und gab »Edward St Cyr« ein.

Wikipedia informierte sie, dass er 1946 geboren und der einzige Enkel des zehnten Baron Mundy war. Aufgewachsen auf dem Familiensitz der St Cyrs, folgten kurze Aufenthalte in Griechenland, London und Kalifornien in der 1970ern, wo er zwei erfolglose Rockbands gemanagt hatte, dann war er zu seiner Mutter auf einen kleinen Besitz namens Abbottswood südlich von King’s Lynn gezogen, hatte ein paar kontrovers diskutierte Rockkonzerte aufgezogen und später kurz das zweitbeliebteste Literaturfestival Norfolks. Er war dreimal verheiratet und geschieden, seine zweite Frau die Nanny der Kinder seiner ersten. Es gab Links zu verschiedenen Zeitungsartikeln über den Skandal, die Rozie ignorierte. Ned St Cyr war im Vorstand verschiedener Wohltätigkeitsorganisationen, bei zweien ging es um Suchtkranke, eine dritte unterstützte Flüchtlinge in Griechenland.

Wo sie schon am Computer saß, googelte sie auch den gegenwärtigen Baron Mundy. Hugh war der Sohn von Ralph, dem elften Baron, der wiederum der Neffe von Edwards Großvater war, des zehnten Barons, der ohne lebenden männlichen Erben gestorben war. Das machte Hugh und Edward St Cyr zu Cousins zweiten Grades. Sir Simon hatte wieder mal recht. Rozie dachte an ihre eigene Familie. Sie hatte eine Fülle an Cousins und Cousinen zweiten und dritten Grades, einige in Nigeria, einige in Texas und in New York, einige in Peckham in Süd-London. Dank der sozialen Medien und der endlosen Chat-Sessions ihrer Mutter und Tanten war es unvermeidlich mitzubekommen, was die meisten von ihnen so machten: Es gab die »guten Studenten« (zu denen Rozie gehörte), die »bösen Jungs«, die Pastoren, die Finanzgenies, die Generation-Z-Tech-Gurus, diejenigen, die Familien gründeten und Kinder bekamen (»Siehst du, Rozie?«, wie ihre Mutter sagte), und jene, die zur leichten Verzweiflung ihrer Mutter ihr eigenes Leben unter Kontrolle zu bekommen versuchten, bevor sie weitere Oshodis in die Welt setzten. Es war nicht ganz das Gleiche wie bei einer »alten Norfolker Familie«, aber was die Größe betraf – ja, da war sie dabei. Und ja, wenn irgendwem von ihnen etwas zustieß, wollte es ihre Mum eindeutig wissen.

Eine weitere Google-Suche führte zum Foto eines großen, langgliedrigen Mannes mit einer Haut wie milchiger Tee, einer spitzen Nase, roten Wangen und geraden, buschigen Brauen über Augen, die so blau waren wie die der Queen.

Auf früheren Bildern stand ein mürrischer junger Mann in Schlaghosen und verblichenen T-Shirts vor weißen Wänden voller Bougainvilleen, neben sich Frauen in Miniröcken und mit Haaren wie Brigitte Bardot. Später, neben schlanken, blonden Begleiterinnen in hautengen Kleidern, schien er rosa- und lilafarbene Jacketts zu bevorzugen, die fast schon etwas Karnevalistisches hatten.

Auf den letzten, neuesten Fotos war er zu einem entspannteren Country-Stil mit gewachster Jacke über einem Jeanshemd, einem abgegriffenen Filzhut und einem Fransenschal gewechselt, der das Blau seiner Augen hervorhob. Sein Gesicht hatte hier und da etwas Abweisendes, aber wenn er lächelte und seine unbritisch leuchtend weißen Zähne zeigte, besaß er eine Ausstrahlung, die einen sofort für ihn einnahm, selbst noch auf den Bildern, auf denen sein Haar von poliertem Kupfer zu gesponnenem Gold geworden war.

Auf dem neuesten Foto, das sie finden konnte, stand er bei einem alten, rosa angemalten Land Rover Defender, in dem hinten drei Hunde saßen. Ein Arm lag auf der offenen Tür, und der Siegelring am kleinen Finger der linken Hand war deutlich zu erkennen. Sie erschauderte.

Kapitel 3

Nach dem Abendessen, das die Queen mit ihrer Hofdame im Speisezimmer eingenommen hatte, rief Philip von oben aus dem Bett an.

»Ich habe gehört, Ned St Cyr ist in Stücke geschnitten worden. Was um alles in der Welt ist da passiert?«

Er klang völlig entsetzt, und auf dem Weg der Besserung.

»Man weiß es nicht. Sie haben nur ein Stück gefunden.« Die Queen genoss zusammen mit ihrer Hofdame ihren Verdauungswhisky, bevor sie schlafen ging. Wer hatte es ihm erzählt? Gerüchte verbreiteten sich wie Lauffeuer unter den Angestellten und tendierten dazu, immer neue Wendungen anzunehmen. Gott allein wusste, was da im Bedienstetentrakt umging.

»Erinnerst du dich an den weißen Ball, den er und Patrick hier für deine Mutter veranstaltet haben?«

Die Queen erinnerte sich. Es war in den frühen Sechzigern gewesen, als sie ihn noch regelmäßig sahen. Ned musste knapp zwanzig gewesen sein, nicht älter, aber er und sein Onkel Patrick organisierten bereits Feste für den Adel in rund fünf Countys. Die Idee für den Ball in Sandringham ging zum einen auf Truman Capotes schwarz-weißen Ball in New York zurück, zum anderen auf die Porträts der königlichen Prinzessinnen von Franz Winterhalter, auf denen sie in romantischen schulterfreien weißen Kleidern mit ausladenden Reifröcken zu sehen waren. An der Wand gegenüber der Queen hing solch ein Bild von Queen Victoria. Ihre eigene Mutter hatte an dem Abend in mehreren Lagen elfenbeinfarbenen Tülls geglänzt wie ein Filmstar. Ned hatte sich ungeheure Mühe gegeben, das Haus mit Blumen aus dem berühmten weißen Garten von Ladybridge sowie komplizierten, selbst verfertigten und in allen Räumen aufgehängten Papierdekorationen zu schmücken. Der Abend war magisch gewesen … bis es einem sturzbetrunkenen Gast gelungen war, sich in einen der Flügel zu erbrechen, aber das war kaum Neds Fehler.

»Es hat Monate gedauert, bis der Flügel wieder richtig klang«, brummte Philip. »Jahre. Irgendetwas war immer mit Ned. Er ist tot, richtig?«

»Ich komme nach oben«, sagte die Queen. Dies war kein Gespräch, das man am Telefon führte, mit einer gespannt lauschenden Hofdame und einem Bediensteten an der Tür.

Auf dem Weg hinauf dachte sie daran, wie Neds glamouröse Mutter Georgina, Patricks ältere Schwester, an jenem Abend in einem Samtkleid von Dior genau diese Treppe heruntergekommen war. In den Fünfzigern und Sechzigern war Georgina oft in Sandringham zu Gast gewesen. Sie war etwa so alt wie die Queen, ein Star, der aus seiner glamourösen Generation hervorstach. Sie ritt, bewirtschaftete Land, gestaltete Gärten auf internationalem Niveau, sammelte moderne Kunst (sie war eine der Ersten, die das Potenzial eines jungen Malers namens David Hockney erkannte) und sah ähnlich gut in Pariser Couture wie in Tweed- und Strickjacken mit Taschen für ihre Gartenscheren aus. Berühmt war das Porträt von ihr, das sie im großen Salon von Ladybridge im Ballkleid auf ihrem Lieblingspferd zeigte. Ned war ihr einziges Kind und betete sie an, und sie war eine sehr nachsichtige Mutter. Die Queen, die es ebenfalls zu sein versuchte, war oft auf Reisen, hatte weniger Gelegenheit dazu und war mitunter etwas neidisch auf sie.

Philip saß aufrecht gegen seine Kissen gelehnt und sah weit weniger grau aus als noch am Morgen. Die Landluft zeigte bereits Wirkung.

»Ah, hallo, mein kleiner Kohlkopf. Also, wie ich sagte, wir nehmen an, dass er tot ist?«

»Es ist schwer, sich etwas anderes vorzustellen«, stimmte sie ihm zu.

»Erstaunlich. Ned war einer der lebendigsten Menschen, die man sich vorstellen kann.«

Die Queen trat näher und setzte sich auf den Rand des Betts, doch schon protestierte ihre Hüfte, und sie folgte Philips Rat und setzte sich auf einen Lehnstuhl, der daneben stand.

»Natürlich wissen wir, wer es war«, sagte Philip.

»Wissen wir das?«

»Jemand aus der Familie.«

»Hmmm«, sagte die Queen, was ihre gewohnte Antwort war, wenn sie nicht unbedingt mit jemandem übereinstimmte.

»Das ist so eindeutig, wie du eine Nase im Gesicht trägst. Willst du übrigens ein Taschentuch? Deine glüht wie ein Leuchtturm.«

»Nein, danke. Ich komme zurecht.«

»Es ist immer die Familie, auf die eine oder andere Weise. Ich habe seine Frauen bedauert. War nicht überrascht, dass sie nicht durchgehalten haben. Der Mann hat das halbe County flachgelegt.« Der Duke war nachdenklich. »Oder er war verschuldet. Er erweckte gerne den Eindruck, dass er vom Land lebte, aber Abbottswood taugt nicht als Farmland. Zu viel Wald und Marsch. Ich hab mich oft gefragt, wie er es geschafft hat, diese rosa Monstrosität von einer Villa zu heizen. Wir sind heute Morgen noch darüber weggeflogen, ist es dir aufgefallen?«

»Ja, ich fand die Villa immer ziemlich hübsch«, gab die Queen zu.

»Rosa ist eine Farbe für Suffolk«, protestierte der Duke. »Und hast du das Wild auf dem Rasen gesehen?«

»Ja, das war seltsam.«

»Bis zum Haus. Sollte mich nicht wundern, wenn es alles wegfrisst, was sprießt und wächst. Gott weiß, was das soll. Zweifellos ein weiteres seiner elenden Projekte. Erinnerst du noch die Rockkonzerte? Die Kommune? Und das verdammte Buchfestival, das die Hälfte der Straßen im County verstopft hat, bis es von der Gemeinde gestrichen wurde? Er war immer wegen irgendeiner Übertretung in der Zeitung. Wusste nicht, was er tat, und ihm war egal, wer ihn zu stoppen versuchte. Ich …« Philip musste husten, und sein ganzer Körper verkrampfte sich dabei. Die Queen sah, wie sich sein Blick verschleierte, und es war nicht allein seine Erkältung, die ihn innehalten ließ, bevor er fortfuhr. »Gott, der Mann ist abgeschlachtet worden, Lilibet. Oder?« Als würde es ihm jetzt erst richtig bewusst. »Was hat man denn bloß mit ihm gemacht?«

Im Ankleidezimmer des Clarence House unweit des Buckingham Palace sah der Prince of Wales einige Vorschläge seines Kammerdieners für seine Abendgarderobe durch, grüßte einen Pagen, der mit einem Telefon hereinkam (der Prinz war kein Handy-Anhänger) und nahm einen Anruf der Princess Royal an.

»Charles hier«, verkündete er knapp.

»Wer sonst?« Wie ihr Vater hatte Prinzessin Anne wenig für törichtes Benehmen übrig. »Hör zu, hast du von der Hand am Strand gehört?«

»Nein. An welchem Strand?«

»Snettisham. Sie wurde gestern gefunden und heute Morgen identifiziert. Kam gerade in den Nachrichten. Wir werden uns um Mummy zusammenscharen müssen. Das ist das Letzte, was sie braucht.«

»Was für eine Hand?«

»Von Ned St Cyr. Georgina St Cyrs Sohn. Du weißt schon, dieser fürchterliche Junge, der dich in Sandringham um den Esstisch gejagt hat.«

»Er hat nicht mich gejagt«, protestierte Charles.

»Hat er. Aber egal, er ist tot. Oder ihm fehlt zumindest eine Extremität.«

»Weiß man, wie er gestorben ist?«

»Ich nehme an, die linke Hand zu verlieren, besagt da nicht viel«, antwortete Anne bissig. »Wie es in den Nachrichten heißt, wird er seit einigen Tagen vermisst. Die arme Astrid wird am Boden zerstört sein.«

»Welche Astrid? Warum?«, fragte Charles, der das Gehörte noch nicht ganz verdaut hatte. Anne war ihm nicht zum ersten Mal um Meter voraus, und das in vollem Galopp.

»Astrid Westover. Neds Verlobte. Die ihn vermisst gemeldet hat.«

»Er wollte wieder heiraten?« Charles hatte den Mann seit Jahrzehnten nicht gesehen und nur eine äußerst vage Vorstellung davon, in was für einer Situation er sich befunden hatte.

»Ja. Zum vierten Mal. Zara kennt sie. Sie war mal eine Vielseitigkeitsreiterin. Guter Sitz, schlechtes Handling. Ich war mit ihrer Mutter im Ponyclub, vor ewigen Zeiten«, erklärte Anne. »Astrid ist eine interessante Frau. Sie ist erst in ihren Dreißigern und jünger als Neds Ältester. Zara sagt, sie ist eine Influencerin, was immer das sein mag.«

»Ich würde annehmen … vielleicht jemand wie ich«, meinte Charles und war sich durchaus bewusst, damit vom Thema abzuschweifen.

»Glaub mir, das bist du eindeutig nicht, ein Influencer, und wirst es auch niemals sein.«

»Wirklich nicht?«

»Keine Sorge, das liegt lange hinter dir. Laut Zara geht’s da nur um Instagram, um irgendwelche Filter und Fotos von deinem Frühstück.«

»Von meinem Frühstück? Das beeinflusst Leute?« Charles stellte sich sein gekochtes Ei vor. Malten die so was? Kurios.

»Offenbar hat es Ned beeinflusst. Wobei Astrid Pferde hernimmt. Er hat damals versucht, mit mir auszugehen, weißt du«, fügte Anne versonnen an.

»Hat er?«

»Er wollte mich nach Korfu mitnehmen und mir zeigen, wie man sich’s gutgehen lässt. Etwa eine halbe Minute lang war ich versucht. Er hatte einen Porsche Spyder und tat gerne so, als wäre er James Dean. Im rechten Licht betrachtet, sah er ein bisschen so aus.«

»Aber du hast ihn abblitzen lassen?«

»Mein Gott, ja! Ich bin ein einziges Mal mit in den Spyder gestiegen, und ich wette, er hätte mich in zehn Minuten ins Jenseits befördert. Liegt in der Familie.«

»Ach ja?«

»Unbedingt. Denk an seinen armen Onkel Patrick in seinem Cobra. Egal, Mummy wird das alles fürchterlich mitnehmen. Wie gesagt, wir müssen uns um sie scharen. Sie stützen, ohne es zu erwähnen. Ich dachte, ich warne dich besser vor.«

»Danke.« Charles nahm sich vor, ihr eine besondere Stütze zu sein. »Übrigens, was hältst du von einer bestickten Sherwani-Jacke für den Abend nach dem Essen? Seide und Kaschmir. Ziemlich modisch und bequem.«

»Fürchterliche Idee. Papa kriegt einen Anfall. Vergiss es.«

Charles betrachtete das vor ihm hängende mitternachtsblau schimmernde Kleidungsstück mit leichtem Bedauern. Anne hatte wahrscheinlich recht. Aber wenn er mal in Sandringham das Sagen hatte, würde der Dresscode für die Innenräume in einer Weise revolutioniert, auf die selbst Beau Brummell stolz wäre. Gedankenverloren gab er das Telefon zurück und wandte sich wieder seiner Durchsicht zu.

Dreißig Meilen von Sandringham entfernt begutachtete Flora Osborne, die Tochter des gegenwärtigen Baron Mundy, im Blumenzimmer von Ladybridge Hall gerade das Resultat ihrer Anstrengungen, als ihr Handy klingelte. Sie hatte es hinter einen Gartenkorb mit mehreren Stechpalmenzweigen und einem Bündel Mistelzweige gelegt, damit es nicht nassgespritzt wurde.

»Val! Alles okay?«

»Bist du beschäftigt?«, fragte ihr Bruder, während sie sich das Telefon gegen das Ohr klemmte.

»Nicht wirklich. Ich bin fast fertig mit dem Grün für die Long Gallery. Ich brauche immer sechsmal so viel dafür, wie ich ursprünglich geschnitten habe.«

»Hast du das von Ned gehört?«

»Nein, was? Haben sie ihn gefunden? Ich habe schon angefangen, mir Sorgen zu machen.«

»Das solltest du auch.«

Floras Blick verdunkelte sich, während ihr Valentine von der Hand erzählte. Sie legte den Stechpalmenzweig zur Seite, den sie gerade genommen hatte, und kniff die Augen zusammen.

»Weiß man, wo sie ins Wasser gelangt ist?«, fragte sie leise. Ihr Mund war wie ausgetrocknet. Sie wusste nicht, ob sie die Antwort, dass die Polizei im Moment noch ganz am Anfang ihrer Nachforschungen stand, beruhigen sollte oder nicht.

»Ich frage mich …«, sagte Valentine. »Soll ich sie anrufen? Ihnen erklären, was wir …? Ich meine, es wird ziemlich …«