Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Als sie an einem Januarabend ankommt, ist die ganze Stadt auf den Beinen: Alte, Junge, Verliebte schlendern durch die Straßen, Milchbars und Cafés sind hell erleuchtet: Barbara Baumgartner erlebt den Alltag einer Stadt, die die Menschen zum Träumen bringt. Es geht um Engländer und Deutsche, Andalusier und Südamerikaner, um die beiden Hälften der Stadt, das glitzernde Meer und das wunderbare Licht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 242

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

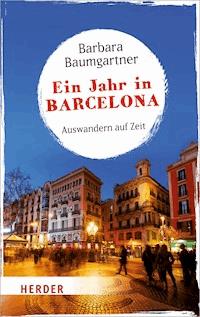

Barbara Baumgartner

Ein Jahr in BARCELONA

Auswandern auf Zeit

Impressum

Titel der Originalausgabe: Ein Jahr in Barcelona

Auswandern auf Zeit

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2016

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

Umschlaggestaltung: Designbüro Gestaltungssaal

Umschlagmotiv: © Iakov Filimonov – Shutterstock

E-Book-Konvertierung: E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

ISBN (E-Book): 978-3-451-81152-4

ISBN (Buch): 978-3-451-06915-4

Inhalt

Prolog

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Prolog

ICH LEBE NICHT MEHR IN BARCELONA. Ich bin schon vor ein paar Jahren weggezogen, und trotzdem: Das Bedauern ist immer noch frisch. Noch heute sage ich das nicht ohne einen kleinen schmerzlichen Stich: „Ich lebe nicht mehr in Barcelona.“ Oder, noch öfter: „Leider lebe ich nicht mehr in Barcelona.“ In den zwölf Jahren, in denen ich dort war, habe ich die Stadt immer nur lieber gewonnen.

Vielleicht führt Wehmut mich in die Irre, aber ich behaupte, dass es keinen Tag gab, an dem ich mich nicht über Barcelona freute. So wie später, als ich wieder in Deutschland lebte, lange Zeit kein Tag verging, an dem ich die Stadt nicht schmerzlich vermisste. Warum ich überhaupt wegging? Es gab viele Gründe, eine anstehende Einschulung, Großeltern, Arbeit. Rätselhaft ist mir heute, warum ich sie so einleuchtend fand.

In Barcelona nahm jedermann an, dass wir wegen der Krise gingen, wie so viele zu jener Zeit. Es gingen Immigranten, die wegen des spanischen Aufschwungs gekommen waren und massenweise Wohnungen bauten, die sie dann selbst mit irrsinnigen Krediten kauften – die Baubranche, einst Inbegriff des Booms, war jetzt Sinnbild all dessen, was schiefgegangen war. Es gingen vor allem aber auch viele junge, gut ausgebildete Spanier: Wir trafen sie später in München.

Obwohl es mein Heimweh nur anheizt, fahre ich, so oft es geht, zurück. Dann brauche ich nur aus dem Flughafengebäude hinaus in das Licht von Barcelona zu treten und die Schlange gelb-schwarzer Taxis zu sehen, und schon werde ich von Euphorie erfasst. In mancher Hinsicht hat die Stadt nur mehr wenig mit jener zu tun, in der ich mein erstes Jahr verbrachte: Das politische Panorama etwa ist völlig anders, und auch im Stadtbild hat sich viel getan – Barcelona will ständig mehr aus sich machen, das Beste. Neue Museen wurden eröffnet, Stierkämpfe verboten, Cafés sind längst rauchfrei. Trotz der Veränderungen merke ich aber bei jedem Besuch wieder: Alles, was zählte – die Art des Lebens, die Menschen –, blieb gleich.

Auch in der Krise schien Barcelona nie wirklich deprimiert. Der Tourismus rettete die Stadt. Oder ist er nicht eigentlich ihr Untergang? Die Frage drängt sich nicht erst auf, wenn man halbnackte Betrunkene durch die Gassen der Barceloneta wanken sieht. Die Strategie, dem Massentourismus bestimmte Gebiete einfach abzutreten und das Geld einzustecken, so wie London oder Paris es machen, hat in Barcelona nie wirklich funktioniert, weil hier selbst an den touristischsten Ecken auch noch ganz normale Leute leben. Für Besucher gehört das zu den Reizen der Stadt. Für viele Einheimische ist aber längst eine Grenze überschritten. Ist das überhaupt noch ihre Stadt?, fragen sie. Und wählten eine Bürgermeisterin, die als Aktivistin gegen Zwangsräumungen säumiger Hypothekenzahler bekannt wurde und verspricht, Barcelona für die Bewohner „zurückzuerobern“. Eingedenk der republikanischen Tradition der Stadt hat sie auch die Büste des früheren Königs Juan Carlos aus dem Rathaus entfernen lassen. Es gibt viele, die Barcelona schon bald als Hauptstadt eines unabhängigen Kataloniens sehen.

Eine Zeitlang verfolgte ich das alles genau, war über jedes Detail der Tagespolitik informiert, weil ich täglich die Internetausgabe von La Vanguardia las. Über diese Phase bin ich hinweg. Aber wenn ich an die Zukunft denke, dann taucht in der Ferne immer Barcelona auf – was immer vorher noch passiert, irgendwann lebe ich wieder dort. Das ist mein Trumpf in der Hinterhand.

Januar

ALS WIR ENDLICH BESCHLOSSEN HATTEN, nach Barcelona zu ziehen, wollten wir von der Stadt nichts mehr wissen. Wir besorgten uns keine Bücher, und wenn wir in Zeitschriften auf Artikel stießen, blätterten wir schnell weiter. Freunde hatten Bekannte in der Stadt, die uns sicher viel erzählen konnten, eifrig notierten wir die Nummern; doch wir riefen nie an. Den nächsten Kurzurlaub verbrachten wir in Lissabon. Barcelona, sagten wir, würden wir ja kennenlernen,wenn wir erst einmal da lebten. Damit es dazu kam – damit wir tatsächlich umzogen –, durften wir nicht zu viel wissen. Je genauer wir uns informierten, desto länger würde womöglich die „Contra“-Liste. Das konnten wir nicht riskieren. Barcelona musste das Zauberwort bleiben, das wir monatelang ausgesprochen hatten, wann immer wir unzufrieden waren: versuchsweise zuerst und halb im Scherz, dann mit immer mehr Überzeugung. Ein vages Traumbild, aber verheißungsvoll genug, um dafür die Anstellung aufzugeben und die Koffer zu packen, zehn Kilogramm mehr, als die Fluglinie erlaubt, „meine Golfausrüstung“, sage ich am Check-in-Schalter, und solche Besucher sind in meiner neuen Heimat willkommen.

Sind wir sehr blauäugig? Mein Sitznachbar im Flugzeug scheint es zu denken. Ihr sprecht kaum Spanisch? Habt noch keine Arbeit? Er sieht mich verständnislos an, durch eine Brille, deren breite, rechteckige Fassung sein weiches Gesicht völlig in den Hintergrund rückt. An ihm bemerke ich diese katalanische Vorliebe für auftrumpfende Brillengestelle zum ersten Mal. Und ihr habt keine Freunde in Barcelona? Aber warum wollt ihr dann dort leben? Das kann ich mir selber nur in den allerbesten Momenten schlüssig erklären, deshalb murmle ich etwas von einer wunderbaren Stadt, was er mit einem befriedigten Nicken quittiert. Auch er sei in seine Heimatstadt zurückgekommen, erzählt er, nach vielen Jahren in England. Und so glücklich sei er über diese Entscheidung! Wie viele Südländer spricht er von den Zumutungen des Lebens im Norden – dem Klima, dem Essen, und der daraus zwangsläufig geborenen, nur durch Alkohol zu vertreibenden Traurigkeit – mit einem Ausdruck ehrlicher Erschütterung. Sein gutes Englisch ist ihm jetzt aber von Nutzen, für eine Tiefkühlkostfirma reist er durch ganz Europa.

In Wahrheit wäre ich genauso gerne in eine andere Stadt gezogen, nach Rom oder Bangkok. Für Rom sprach, dass ich die Sprache beherrsche. Mein Mann wollte nicht nach Rom. Auf einer Landkarte fuhr ich mit dem Finger von Rom aus den Breitengrad entlang westwärts, stieß ungefähr bei Barcelona auf Festland und verbuchte das insgeheim auf der „Pro“-Liste. Außerdem hatten wir, Jahre zuvor, ein paar schöne Tage in Barcelona verbracht. Damals war März und unter den Palmen der Plaça Reial saßen die Menschen in kurzen Ärmeln in der Frühlingssonne. In unserem billigen Pensionszimmer in der Altstadt hing jedoch noch die feuchte Winterkälte: Nach Nächten zwischen klammen Laken wärmten wir uns morgens in gekachelten Milchbars voller süßer Gerüche, wo es auch Eier und Sahne und Honig zu kaufen gab und sehr alte genauso wie sehr junge Leute rundes Hefegebäck in ihre Kaffeeschalen tunkten. Die Stadt kam mir vor wie eine Mischung aus Paris und Neapel: rational, elegant, aus klaren Linien zusammengesetzt und gutbürgerlich gediegen in manchen Teilen, während in anderen das pittoreske Durcheinander und die großzügige Verlottertheit herrschten, die man von einem südlichen Hafen erwartet. Die Ausrichtung der Olympischen Spiele 1992 hatte weltweit bewunderte Spuren hinterlassen. Es gefiel mir sehr, doch nicht für einen Moment dachte ich daran, hier leben zu wollen. Unsere Pension befand sich im Carrer de la Boqueria, daran glaube ich mich zu erinneren.

Ich frage Xavier, so heißt der Sitznachbar, nach der Adresse der Wohnung, die ich im Internet als vorläufige Bleibe gebucht habe. Eine gute Gegend, versichert er: Wie viel Miete wir bezahlten? Meine Antwort bringt ihn auf. Warum sollten wir so viel Geld ausgeben wollen? So gut sei die Gegend nun auch wieder nicht, in seinem Viertel zum Beispiel, gegen das man nicht das Geringste einwenden könne …

Doch während er nun beginnt, sein Viertel und seine Wohnung zu beschreiben, Quadratmeterpreise nennt und sich alle Mühe gibt, mich von der unsinnigen Verschwendung abzubringen, höre ich schon nicht mehr richtig hin, denn unter uns ist Barcelona aufgetaucht: aus dieser Höhe ein Terrakotta-Mosaik aus winzigen Teilchen, dazwischen nur die Linien der Straßen, praktisch keine freien Räume; eine ununterbrochene Steinfläche, die auf einer Seite in die dunkelgrünen Hügel vordringt, auf der anderen aber – und bin ich nicht eigentlich deshalb hier? –, auf der anderen Seite glänzt graublau das Meer.

Wenig später ziehe ich meine zu schweren Koffer hinter Xavier über den Flughafenparkplatz. Dass ich gerade in einer Stadt gelandet bin, deren Sprache ich nicht beherrsche, wo ich keine Menschenseele kenne und man uns eine viel zu hohe Miete abknöpfen wird, hat in ihm offenbar eine Art Beschützerinstinkt geweckt, denn er will mich zu der Wohnungsagentur fahren. Ich bin dankbar für seine Hilfe, wenn auch aus einem anderen Grund: Er ist sozusagen mein erster Mitbürger – jede seiner Gesten lese ich wie ein Orakel. Zuversichtlich steige ich auf den Rücksitz, neben Xaviers große Iso-Tasche mit den Gerichten der ausländischen Tiefkühlkonkurrenz, die sie in der Firma kritisch probeessen werden.

***

Alle halten sich an der Hand. Gesetzte Ehepaare, Mütter und Töchter, Vater, Mutter und Teenagertochter, verliebte junge Leute. Am rührendsten sind die Alten, die sich derart verbunden gemächlich durch den Trubel schieben: nicht untergehakt, sondern Hand in Hand; das sieht ungewohnt zärtlich aus, ein Zeichen des Zusammenhalts, keine durch Gebrechlichkeit bedingte Stütze. Es scheint hier viele Alte zu geben, vielleicht gehen sie aber auch nur häufiger aus dem Haus. Die ganze Stadt geht offenbar um diese Zeit auf die Straße. Es ist gleich neun Uhr abends, wir haben nur die Koffer abgestellt und sind sofort rausgegangen. Langsam, wie es in einem mitteleuropäischen Januar unvorstellbar wäre, schlendern wir eine breite Promenade hinunter. Die Geschäfte sind noch geöffnet, es herrscht Betriebsamkeit, aber keine Hektik. Niemand scheint es eilig zu haben, nach Hause zu kommen. Durch große Fenster sieht man in warm erleuchtete Cafés, sie sind alle voll, auch das ein gutes Zeichen.

Mitten in der Nacht – vielleicht nicht schon in dieser ersten, sicher aber in der zweiten oder dritten – weckt uns klirrendes Getöse. Unser Zimmer, im ersten Stock eines gesichtslosen Eckblocks aus roten Ziegeln gelegen, liegt zur Straße hin, und dort steht, genau unter unserem Fenster, ein Altglascontainer. Wie wir in den nächsten Wochen herausfinden, wird er regelmäßig zwischen zwei und drei Uhr morgens geleert. Bevor ich wieder einschlafe, muss ich an den Container in meiner Straße in Deutschland denken, in den man nach acht Uhr abends und am Sonntag kein Marmeladenglas werfen durfte. Doch wir gewöhnen uns schnell an das nächtliche Scheppern – und auch an das Heulen der Krankenwagen, das von den lückenlosen Häuserwänden als hallendes Echo in die Straßenschluchten zurückgeworfen wird, an die knatternden Motorräder und die spät und gut gelaunt heimkehrenden Gäste im Hotel gegenüber. Wir haben nur wilde Träume.

Der richtige Lärm findet tagsüber statt. Unser Teil der Stadt, das Eixample, wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als „Erweiterung“ (auf Katalanisch eixample) der hoffnungslos überbevölkerten Altstadt angelegt, und zwar in Form eines regelmäßigen Gitters: Nun fließt durch die kerzengeraden Straßen mehrspurig und ohne Unterbrechung der Autostrom.

„Warum gehst du nie an dein Handy?“, fragt mein Mann. „Weil ich es auf der Straße nicht höre!“ – „Schon gut, du musst nicht gleich laut werden.“

Doch, das muss ich. Wie sonst soll ich mich zum Beispiel in diesem Mittagslokal verständlich machen? Bis auf einen zerknittert und grau aussehenden Mann, der nur von seinem Hund begleitet wird und zwischen den Bissen hektisch an einer Zigarette zieht, hat jeder Tisch so interessante Dinge zu besprechen, dass es schade wäre, keinen größeren Kreis daran teilhaben zu lassen. Über diesen Klangteppich hinweg brüllen die Kellner Bestellungen Richtung Küche, wo jemand unter entsetzlichem Klirren die Teller darauf testet, ob sie auch etwas aushalten. Hinter dem Tresen läuft ein Fernseher, und jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, hört man vom Gehsteig das Dröhnen eines Presslufthammers, während der Hund des einsamen Kettenrauchers aufgeregt zu kläffen anfängt. Außer mir wirken eigentlich alle ganz entspannt.

***

Obwohl ich höchstens zwei Dutzend Sätze fehlerlos sagen kann, verstehe ich schnell leidlich Alltagsspanisch. Es ist aber nicht Spanisch, was ich um mich herum in den Geschäften höre. Es ist català. Es klingt – barsch, finde ich. Und als würden die Sprecher einen Gegenstand im Mund herumrollen; weniger elegant als Italienisch und Französisch, mit denen es ansonsten viele Gemeinsamkeiten hat. In unserer Nachbarschaft ist es eindeutig die vorherrschende Sprache.

Doch Pierre reagiert gereizt, wenn ich català eine Sprache nenne. „Ein Dialekt!“, schnaubt er: „Es ist nicht mehr als ein Dialekt.“ Dabei setzt er das hochmütigste Gesicht auf, zu dem ihn seine französische Abstammung befähigt. „Ich ignoriere es. Natürlich weigere ich mich, es zu lernen. Zwingen können sie mich nicht, ich bin Privatunternehmer.“ Pierre betreibt den Internetshop, in dem ich meine E-Mails schreibe. Der Laden liegt direkt an der Gran Via, durch die auf neun Spuren die Autos rauschen – aus diesem Dröhnen tritt man durch die Glastür in brausende Opernmusik. Wagner und das Glas Rotwein auf dem Tisch, an dem er hin und wieder nippt: das sind Pierres Hinweisschilder, dass der Internet- und Fotokopierladen eine erzwungene Umleitung auf seinem Lebensweg darstellt, so wie im Übrigen sein ganzer Aufenthalt in Barcelona. Er hat Venezuela verlassen, als Chávez begann, Leuten wie ihm das Dasein unmöglich zu machen. „Die venezolanische Katastrophe“ ist sein liebstes Gesprächsthema. Er hält mir lange Vorträge darüber: wie froh er ist, rechtzeitig weggegangen zu sein. Ich glaube, dass ich ihn als Zuhörer frustriere, denn zur Sicherheit redet er Englisch mit mir und in dieser Sprache ist sein Wortschatz zu klein für seine grenzenlose Entrüstung. Manchmal verstehe ich nicht genau, was er sagen will; doch je länger er redet, desto stärker wird der Eindruck, dass er sich nach Venezuela verzehrt, oder jedenfalls nach dem Leben, das er dort führte.

Barcelona findet Pierre provinziell. Die Katalanen engstirnig. „Aber dir gefällt die Stadt ja“ (das habe ich ihm beim ersten Besuch in seinem Laden gesagt) – er lässt es klingen wie einen Vorwurf. Und er warnt mich: richtig Spanisch würde ich hier nicht lernen. „Dafür gehst du besser nach Kolumbien. Bogotá. Dort spricht man eine gepflegte Sprache, nicht wahr, Luisa?“ Dies zu einer feingliedrigen Kolumbianerin, die an einem von Pierres Computern Bewerbungen schreibt, um endlich eine ihrem Universitätsabschluss angemessenere Arbeit als Putzen zu finden. Luisa schaut von ihrem Schirm auf, ihr Mund verzieht sich zu einem müden Lächeln, sie stimmt zu: „In Bogotá spricht man wirklich ein sehr schönes Spanisch.“ Dabei sieht sie jedoch so melancholisch aus, als würde sie vor der raffinierten Sprache eine Menge anderer Dinge vermissen.

In Pierres Laden überkommt mich oft das Gefühl, die Luft sei von seiner Bitterkeit vergiftet. Auch an Frankreich, wo er seine Wurzeln und Familie hat, lässt er kein gutes Haar. Satte Bürokraten. Ein altes Land. Die Jugend verweichlicht. Wären die Computerschirme dort nicht so schlecht, dass meine kurzsichtigen Augen nach wenigen Minuten schmerzen, würde ich meine E-Mails lieber in den anderen locutorios der Nachbarschaft schreiben. Zwar kleben dort die Tastaturen und die Luft ist schwer von schlechten Gerüchen, aber das Heimweh, das den Raum ausfüllt, ist wärmer. Aus den Telefonzellen dringen zwischen den mir unverständlichen Sprachen der Afrikaner und Pakistanis Liebesbeteuerungen und beruhigende Worte im weichen Spanisch der Südamerikaner. „Umarme Ana für mich.“ – „Wie geht es den Jungen?“

Bei Pierre gehe ich nie ohne die leise Angst aus der Tür, selbst einmal so wie er zu enden: nirgendwo zu Hause, überall ein nörgelnder Gast.

***

Es schneit. An einem Morgen Mitte Januar beginnt es als zögerliche Andeutung: winzige, harte Schneekrümel, die im Wind tanzen und, kaum am Boden angekommen, schmelzen. Trotzdem sagt die Bäckerin: „Das ist ein Wetter, was?“, und klingt dabei aufgeregt wie ein kleines Mädchen. Am Abend fallen dann tatsächlich dichte Flocken. Ich schaue aus dem Fenster – und sehe in allen Fenstern Leute, die ebenfalls aus dem Fenster schauen. Ganze Familien stehen da in dunklen Wohnzimmern, betrachten staunend die weiße Pracht, während hinter ihnen der Fernseher flimmert. Aus der großen Bingohalle schräg gegenüber kommt eine Gruppe Senioren und hält minutenlang wie verzaubert inne, bevor einer sich einen Ruck gibt und ein Taxi heranwinkt. Am nächsten Tag sind in der Zeitung Fotos aus den Küstenorten abgebildet, auf denen eine handbreite weiße Schicht die am Strand gelagerten Boote überzieht. In Barcelona ist nur der Hausberg Tibidabo gezuckert, wodurch die Kirche auf seiner Spitze noch märchenhafter als sonst aussieht.

Was immer Pierre behauptet: uns dämmert, dass català in Barcelona durchaus nicht zweitrangig ist. An einem Sonntag gehen wir in eine Fotoausstellung im Palau Nacional, dem Palast der Nation – und damit ist mittlerweile die katalanische gemeint, nicht mehr die spanische wie bei seiner Erbauung. Der grandios pompöse, neubarocke Kuppelbau wurde zur Weltausstellung 1929 errichtet, jetzt beherbergt er das Museu Nacional d’Art de Catalunya. Die Erklärungen unter den Fotos sind ausschließlich auf Katalanisch und eine Aufseherin erklärt mir, das sei in allen Museen Barcelonas so.

Auch die Mitteilungsblätter des Rathauses, die wir im Briefkasten finden, sind auf català verfasst, ebenso alle Hinweise im Schwimmbad. Straßennamen stehen nur in ihrer katalanischen Version auf den Schildern; die Tonbandstimme, die in der U-Bahn die nächste Station ankündigt, tut dies auf català. Auf diese Weise wird von offizieller Seite ständig unterstrichen, dass wir uns in Katalonien befinden, dass dies ein eigenes Land mit einer eigenen Kultur ist und eigentlich mit nur einer eigenen Sprache. Doch im Alltag mache ich eine ganz andere Erfahrung. Wenn Leute mich auf català ansprechen, was ziemlich häufig geschieht, und ich sie ratlos anblicke, wechseln sie sofort zu Spanisch. Und auf meine entschuldigende Auskunft „Ich möchte bald català lernen“ (das ist eine Lüge) winken sie ab: Konzentrier dich lieber erst mal auf Spanisch, das ist viel wichtiger.

Dass ich Katalanisch lernen müsste, war eine der Warnungen, die ich in den Wind schlug, bevor wir umzogen. Wir gingen schließlich in eine spanische Stadt – was machte es da aus, dass man dort noch eine andere Sprache gebrauchte? Jetzt, wo ich mich bemühe, Spanisch zu lernen und die Grenzen meines alternden Gehirns erfahre, empfinde ich diese Zweisprachigkeit als Dämpfer: Wie soll ich je so weit kommen, auch català zu beherrschen? Gleichzeitig habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich für die kulturelle Vielfalt nicht mehr Enthusiasmus aufbringe. Natürlich ist es schön, dass die Katalanen ihre eigene Sprache wieder selbstbewusst in allen Lebensbereichen verwenden, nachdem Franco es ihnen jahrzehntelang verboten hatte („Bell nicht, katalanischer Hund! Sprich die Sprache des Reiches!“ lautete einer der gehässigen Slogans); ich wünschte nur, das würde mich nicht so durcheinanderbringen.

Ich nehme Spanischunterricht bei Maria, einer patenten kleinen Person mit prallen Bäckchen, der bei meinen bemühten Konstruktionen schnell vor Lachen die Tränen kommen. Sie ist schon dreißig, wohnt aber noch bei ihren Eltern.

„Wie soll ich in dieser Stadt eine Wohnung bezahlen?“, stöhnt sie. „Die Preise sind unglaublich gestiegen.“ Gespielt vorwurfsvoll fügt sie hinzu: „Ausländer wie du haben sie in die Höhe getrieben.“

Maria nennt sich eine mileurista – eine aus dem Heer der jungen Studierten, die nur etwa tausend Euro im Monat verdienen. Sie ist Lehrerin an einer der zahllosen Spanisch-Sprachschulen Barcelonas (ob katalanistische Sprachpolitiker das Blühen dieses Wirtschaftszweigs wohl insgeheim wurmt?), seit Jahren an der gleichen, doch alle paar Monate läuft ihr Vertrag aus: gerade rechtzeitig, bevor Maria Anspruch auf bezahlten Urlaub hätte. Nach einer kurzen Anstandsfrist bekommt sie dann einen neuen Vertrag. Doch nie kann sie sich sicher fühlen, und die Mieten sind wirklich sehr hoch.

„Du könntest mit anderen jungen Leuten eine Wohnung teilen.“

„Daran habe ich auch schon gedacht. In dieser Gegend hier ist aber kaum etwas zu finden. Und ich will hier nicht weg: Ich habe eine Dauerkarte fürs Schwimmbad.“

Der Unterricht findet in Marias Zimmer statt. Es sieht aus, als hätte sich darin nichts verändert, seit sie ein Schulmädchen war. Hin und wieder kommt noch eine Japanerin, Misuko, in die gleiche Stunde, und einmal bringt sie Fotos von der Sagrada Familia mit. Es sind bestimmt hundert: aus der Nähe und von weit weg, von links, rechts, aus allen Winkeln, innen, außen, herangezoomt; ausnahmsweise nur ist auch eine strahlende Misuko im Bild. Mit manchen Aufnahmen könnten wir „Finden Sie den einzigen Unterschied“ spielen, so ähnlich sind sie sich. „Turm“, sagt Misuko, wenn sie ein neues Bild auf den Tisch legt, „Treppe“, „Skulptur“, „Detail“. Sie schaut uns erwartungsvoll an, dann geht es weiter, „Turm“, „Skulptur“, „noch eine Skulptur“ – eine endlose Galerie –, „innen“, „Detail“, „Treppe“ – sonst sagt sie nichts: „Detail“, „Detail“, „Detail“, bis mir die Gaudí’schen Formen wie ein zu stark gemusterter Teppich vor den Augen flimmern. Maria und ich, von Misukos Blick in die Pflicht genommen, kommentieren jedes Bild mit mechanischer Begeisterung. „Sieh an“, sagt Maria, als das letzte Foto vor uns liegt, und ihre Augen sind wieder einmal feucht von unterdrücktem Lachen. Doch ich fühle mich wie von all dem Mauerwerk erschlagen.

Trotzdem haben mich Misukos Fotos neugierig gemacht, die Kirche noch einmal anzusehen. Die Bilder zeigten acht Türme, ich erinnere mich von unserem ersten Barcelona-Besuch nur an vier; die private, konservativ-katholische Vereinigung, die es als ihre Mission begreift, Gaudís unvollendetes Werk zum Abschluss zu bringen, ist offenbar ein gutes Stück vorangekommen – nicht zuletzt dank großzügiger Spenden aus Japan, wie Maria erzählt.

Doch ich wäre besser nicht hergekommen. Es ist nicht nur das Gedränge der Reisegruppen. Im Vergleich zu Gaudís Türmen, die wie mit Händen modelliert wirken und einen an Erdpyramiden, Tropfgestein und mit Höhlen durchzogene Felswände denken lassen, sehen die neuen zu glatt aus, maschinengefertigt, und die seitlichen Stützstreben erinnern mich an eine Autobahnbrücke.

Ich streife viel durch die Stadt in diesen ersten Wochen, vor allem in der schönen Zeit am späten Nachmittag, der hier bis acht oder neun Uhr abends dauert und alle auf der Straße versammelt. Barcelona hat sich seit unserem kurzen Urlaub ziemlich verändert, oder mich trügt das Gedächtnis. Aber ich bin mir sicher, dass es in dieser Altstadtgasse keine zwei Pubs gab, sondern nur Geschäfte wie die verbliebenen drumherum: altmodische Läden, in denen man alle erdenklichen Borten, Bänder, Garne und Schleifen bekommt, oder die sich auf geflochtene Körbe spezialisiert haben, auf Kerzen oder Schrauben; oder colmados, deren Schaufenster, voller kunstvoll gestapelter Konserven, aussehen wie abstrakte Gemälde.

Andere Ecken, die ich düster, schmutzig und tot in Erinnerung hatte, pulsieren jetzt vor Leben, mit Bars und unkonventionellen Boutiquen. Die Kleider dort sehen aus, als seien es selbstgemachte Kostüme, und auf der Straße entdecke ich auch die Kundinnen, attraktive junge Frauen, die sich als Asfaltfeen und Stadtkobolde verkleiden.

Von diesen Spaziergängen in der Dämmerung komme ich meistens in der Überzeugung zurück, dass Barcelona ein fantastischer Ort ist, an dem ich ohne weiteres viele Jahre verbringen könnte. Vorerst aber fühlt sich mein Leben hier noch wie Urlaub an. Als würde ich auf etwas warten. Vielleicht darauf, dass sich mein Spanisch verbessert.

Februar

DAS FENSTER IST KLEIN und liegt knapp unter der Decke: ein Guckloch, werden wir später fassungslos sagen. Doch was für ein Ausblick. Unter uns fällt die Stadt sanft ab wie eine silbrige, im Mittagslicht schimmernde Schleppe; wo sie endet, glitzert das Meer. An diesem Fenster würde ich morgens mit einer Tasse Kaffee in der Hand den Sonnenaufgang betrachten, während in den Straßen langsam das Leben erwacht. Nachts wäre die Schleppe mit Lichtern bestickt wie mit Perlen. Ich male mir die Telefongespräche nach Deutschland aus. „Wie läuft es denn so in Barcelona?“ – „Oh, wunderbar, wir haben gerade eine neue Wohnung gefunden.“ Dann, beiläufig: „Vom Wohnzimmerfenster aus sieht man das Meer.“

Es gibt nur einen Haken: Die Wohnung hat sonst keine Fenster. Außer einer Öffnung zum Lichtschacht, durch den jedoch kein Licht hereindringt. „Im Sommer ist es hier wunderbar schattig und kühl“, sagt der Makler. Er ist noch sehr jung, herzlich, dynamisch. Er hört sich nicht sarkastisch an. „In dieser Wohnung könnt ihr sogar den August verbringen.“ Ich denke: Aber was machen wir von September bis Juli?, bevor ich ihm zustimme: „Ja, das ist sicher ein Vorteil.“ Dankbar lächelt mich der Makler an. „Und es dringt kaum Straßenlärm herein.“

Das wäre natürlich ein Vorteil. Als wir wieder auf der Straße unten stehen und der junge Mann uns noch einmal die Konditionen nennt, muss er über den dröhnenden Verkehr hinwegbrüllen: eine Monatsmiete Honorar für die Vermittlung, eine Monatsmiete Kaution für die Wohnung, eine Monatsmiete Kaution für die Möbel; die Miete eines Jahres als Bürgschaft – „aber passt auf, zu welcher Bank ihr geht: manche verlangen allein für das Anlegen der Bürgschaft unverschämt hohe Gebühren. Venga!“ Dieses verabschiedende „also dann“ klingt stets aufmunternd und solidarisch, als säße man im selben Boot, auch wenn das, wie jetzt, ganz und gar nicht der Fall ist. Er stülpt sich seinen Motorradhelm über den Kopf. Alle Makler, die wir treffen, fahren Motorrad, denn nur so kann man in den chronisch verstopften Straßen zügig vorankommen.

Obwohl der hilfsbereite Xavier im Flugzeug recht hatte – unsere Miete ist zu hoch –, wollen wir nicht deshalb umziehen, jedenfalls nicht ausschließlich. Wir sind in dieser Wohnung einfach nicht so recht heimisch geworden. Wir haben eigentlich keinen Grund zur Klage, es ist nur ein unbestimmtes Gefühl: als hätte man ein Buch an der falschen Stelle aufgeschlagen. Hier würde die Geschichte, die wir uns vorstellten, nie anfangen.

Wir haben schon einige Besichtigungen hinter uns. Die Wohnung in der Altstadt war im Inserat als „mit viel Flair“ beschrieben, und tatsächlich: Wäsche flatterte über der engen Gasse, auf dem Bürgersteig warteten mitten am Nachmittag südamerikanisch und mütterlich aussehende Huren auf Kunden, und die piepsenden Stimmen spielender philippinischer Kinder vor den Türen mischten sich mit der Musik, die aus einem marokkanischen Imbiss drang. Auch die Aussicht, über einen Wald von Antennen, war hübsch. Aber das Haus wirkte baufällig und düster, und in der Wohnung hing die Tapete in Fetzen von den feuchten Wänden. Wenn man erst einmal gründlich sauber gemacht hatte, konnte man die Küche vielleicht benutzen: Das Bad jedoch war nicht zu retten. „Wie ihr seht, muss gestrichen werden“, bemerkte der Makler, dieser hier faltig und wie angegilbt vom vielen Rauchen; und mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: „Dafür sollten sie euch eigentlich eine halbe Monatsmiete erlassen. Das nur als Tipp unter uns.“

Danach verstehen wir die in den Wohnungsanzeigen häufig verwendete Formel „Hier können Sie einziehen und sofort zu leben anfangen“ besser und ziehen nur noch solche Angebote in Betracht.

***

Seit wir eine Wohnung suchen, wissen wir: Es gibt zwei Barcelonas. Die Grenze ist die Avinguda Diagonal, die sich auf dem Stadtplan von links oben nach rechts unten zieht. Aus Gründen, die weniger mit realen Lebensbedingungen zu tun haben als mit bürgerlicher Selbstvergewisserung, stellt „der Diagonal“, zumindest im mittleren Abschnitt, eine Trennlinie dar (später wird mir jemand erklären, der Umstand, auf welcher Seite man aufwachse, sei prägend für den Charakter). Unterhalb des Diagonal findet man zum Beispiel deutlich mehr Saunas, deren Namen in pinkfarbener Leuchtschrift über dem Eingang steht, oder Läden mit allerlei Plastikartikeln, die von Chinesen geführt werden und wo nichts mehr als ein paar Euro kostet. Dagegen sehe ich hier nie Hausmädchen in Dienstuniform – die gehören auf die andere Seite, zu den blonden Kindern in dunkelblauen Mänteln. Einmal nehme ich früh am Morgen einen Bus, der im Bauch der Stadt losfährt und seine Endstation weit oben in den Hangvierteln hat: Außer mir sind alle Passagiere philippinische Hausangestellte.

Wohnungen, die keine fünf Fußminuten entfernt liegen, aber auf verschiedenen Seiten des Diagonal, trennt ein Preisgefälle von etwa zwanzig Prozent, behauptet ein Immobilienmakler; selbst wenn sie identisch sein sollten, einzig wegen der Adresse.

Doch der nüchterne Ziegelsteinblock sieht beruhigend durchschnittlich aus, deshalb notieren wir uns die Nummer, als wir auf einem Spaziergang in der feinen zona alta das Schild „zu vermieten“ sehen. Eine Frau ist am Apparat. Sie zieht mich nicht als Interessentin in Betracht. Ich kann es an der höflichen, kühlen Routiniertheit erkennen, mit der sie mir Auskunft gibt: fünf Zimmer, ein großer Salon, eine sehr große Terrasse, drei Bäder, zwei Eingänge – einer für das Personal –, Garagenplätze für drei Autos. Klimaanlage und Fußbodenheizung. Viertausend Euro im Monat. Was an meiner Stimme hat ihr verraten, dass wir uns das nicht leisten können?

Wir finden auch heraus, dass Mieten in Barcelona ein unnatürliches, erklärungsbedürftiges Vorhaben ist. „Warum kauft ihr nicht lieber?“, fragt uns mit prüfendem Blick ein Makler, während er uns eine Mietwohung zeigt. Ein anderer stellt ohne Umschweife klar: „Im Prinzip ist es natürlich dumm, zu mieten.“ – „Wer irgendwie kann, der kauft“, bestätigt Maria, resigniert, weil selbst aus diesem allgemeinen Brauch ausgeschlossen. „Das war schon immer so, aber jetzt ist es viel schwieriger geworden. Die Preise sind in den letzten fünf Jahren um mehr als hundert Prozent gestiegen. Wie soll man da mithalten?“ Diesmal schiebt sie das nicht auf Leute wie mich, sondern zuckt nur mit den Schultern. Ihre Mutter sagt: „Mir ist das völlig unbegreiflich. Diese Wohnungspreise – das kam über uns wie ein Gewitter.“ Ich fange an, auf die Verkaufsanzeigen zu achten, die überall an den Laternenpfählen kleben: Sie nennen fantastische Summen. Und doch hören die Leute anscheinend nicht auf, zu kaufen. Die meisten haben wenig Geld, aber sie sind bereit, sich für Jahrzehnte zu verschulden, und manchmal steuern Eltern und Großeltern ihre Ersparnisse bei.

Die einzige akzeptierte Erklärung, warum jemand nicht kauft, ist jene, dass sein Geld nicht einmal dafür ausreicht, sich zu verschulden. Armen Schluckern sieht man das Mieten nach. Mileuristas. Oder Immigranten.