7,99 €

Mehr erfahren.

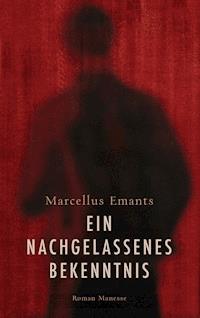

- Herausgeber: Manesse

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Spannendes Psychogramm eines Frauenmörders

«Meine Frau ist tot und längst begraben»: Mit diesen Worten beginnt das Geständnis des 35-jährigen Willem Termeer. Der Mord an seiner Frau Anna war das perfekte Verbrechen – und ein zwangsläufiges, glaubt man seiner Schilderung. Lebensbeichte und psychologische Tour de force in einem, liegt dieser packende Roman über eine Reise zum eigenen Ich nun erstmals in deutscher Übersetzung vor.

Eine kaltherzige Erziehung und enttäuschungsreiche Jugend haben Willem Termeer schon früh jedes Selbstvertrauen geraubt. Nach etlichen Tiefschlägen gewinnt er zu aller Erstaunen das Herz der schönen und klugen Anna. Doch statt Eheglück erwarten ihn nur neuerliche Selbstzweifel und Selbsthass. Unerbittlich gegen sich selbst, zeichnet Termeer diese dramatische Entwicklung nach. Sein schonungsloser Exhibitionismus schreit nach Vergebung und wirft grundsätzliche Fragen auf: Wie wird man zu dem, der man ist? Kann man dem vorgezeichneten Lebensweg entgehen? Wie lässt sich mit frühen seelischen Beschädigungen leben? Und auch wir Leser stellen uns Fragen – nicht zuletzt die, ob wir es hier nicht einfach mit einem gerissenen Mörder zu tun haben, der vor uns sein Verbrechen rechtfertigt ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 379

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

MARCELLUS EMANTS

Ein nachgelassenes Bekenntnis

Roman

Aus dem Niederländischen übersetzt von Gregor Seferens

Nachwort von J. M. Coetzee

MANESSE VERLAGZÜRICH

Meine Frau ist tot und längst begraben.

Ich bin allein im Haus, allein mit den beiden Dienstmädchen.

Ich bin also wieder ein freier Mann; doch was nützt mir diese Freiheit? In unmittelbarer Nachbarschaft kann ich bekommen, wonach es mich seit zwanzig Jahren – ich bin fünfunddreißig – verlangt; aber jetzt traue ich mich nicht, es mir zu nehmen, und sonderlich genießen könnte ich es sowieso nicht mehr.

Ich habe Angst vor jeder Aufregung, vor einem Glas Wein, vor Musik, vor Frauen; denn nur morgens, in nüchterner Gestimmtheit bin ich Herr meiner selbst und bin mir sicher, dass ich über meine Tat schweigen werde.

Und dennoch ist just diese Morgenstimmung unerträglich.

An keinem Menschen, keiner Arbeit, nicht einmal an einem Buch Interesse zu haben, ziel- und willenlos durch ein leeres Haus zu irren, einzig umgeben von dem gleichgültig-scheuen Geflüster der beiden Dienstmädchen, das dem fernen Gespräch von Bewachern gleicht, die vor der Zelle eines weggesperrten Wahnsinnigen stehen … mit dem letzten bisschen Begehren eines ansonsten erloschenen Nervenlebens nur noch an eine einzige Sache denken zu können und vor diesem einen Ding zu erzittern wie ein Kaninchen vor dem fesselnden Blick einer Schlange … wie soll ich ein so abscheuliches Leben Tag für Tag bis zu meinem Ende aushalten?

Sooft ich in den Spiegel sehe – was ich nach wie vor tue –, wundert es mich, dass so ein blasses, mageres, unbedeutendes Männlein mit stumpfem Blick, kraftlos geöffnetem Mund – viele werden sagen: solch ein Nichtsnutz – in der Lage war, seine Frau … die Frau, die er auf seine Art doch geliebt hat … zu ermorden.

Und dennoch ist es wahr … so wahr wie die Tatsache, dass ich mir mit der größten Unverfrorenheit das Klagen meiner Schwiegereltern angehört habe, dass ich vollkommen ruhig, neben mir der alte Mann, mir gegenüber mein Schwager, Annas Leiche folgend durch die belebten Straßen zum Friedhof gefahren bin, dass ich trockenen Auges den Sarg ins Grab habe sinken, den niedergeschmetterten Vater zu seiner tief trauernden Frau habe zurückkehren sehen und dass ich nun wieder im Haus … in diesem Haus, wo sie noch aus allem spricht … ohne Schmerz, ohne Reue und ohne Freude, ohne Hoffnung umhergehe … nur mit Angst, mit Angst vor jedem Geräusch, vor allem mit Angst vor meiner eigenen Stimme.

Manchmal – zum Beispiel nachts oder wenn ich mir einbilde, jemand stehe hinter der Tür und belausche mich – muss ich einfach laut rufen: Ich habe sie ermordet!

Zitternd vor Angst und plötzlich fröstelnd, öffne ich dann sofort alle Türen, ich durchsuche alle Schränke, um sicher zu sein, dass das Geheimnis noch immer nicht verraten wurde.

Finde ich selbst meine Tat denn so außergewöhnlich, so unerhört, so schrecklich? Ach … nein, dafür hat sich eins viel zu selbstverständlich aus dem andern ergeben.

Schließe ich meine Augen, dann durchlebe ich in Gedanken mein Erdendasein noch einmal, dann ist mir völlig klar, wie es mit der Zeit so weit kommen musste. Ich verspüre eine so zwingende Lust, von alldem einmal zu berichten, dass ich es vorsichtshalber lieber aufschreiben werde.

Es muss heraus! Vielleicht gelingt es mir danach besser, zu schweigen und … möglicherweise gibt es Menschen oder wird es irgendwann welche geben, deren Interesse durch meinen Lebenslauf geweckt wird. Wer weiß, wie viele genau wie ich sind, denen dies erst bewusst wird, wenn sie sich in mir gespiegelt haben.

Um verständlich zu machen, wie sehr ich mich von der übergroßen Mehrheit der Menschen zu unterscheiden glaube, reicht es nicht, mein Geständnis mit dem Tag zu beginnen, an dem ich meine verstorbene Frau kennenlernte. Ich muss hinabsteigen zu den frühesten Erfahrungen, die mein dunkles Innerstes entschleiern.

Mein Gedächtnis war nie sonderlich gut. Daher sehe ich meine Jugend auch nicht mehr als eine fortlaufende Reihe von Ereignissen vor mir, sondern erinnere mich nur noch an die wenigen Augenblicke, in denen starke – durchweg unangenehme – Eindrücke auf mich wirkten.

Eine der ersten und schmerzhaftesten Erfahrungen war meine Einschulung. Was die Räumlichkeiten angeht, kann ich mich noch an ein großes graues Zimmer erinnern, in dem eine Schar leise kichernder Kinder zusammensaß, bewacht von einem mürrischen Lehrer. Vorn im Klassenzimmer stand eine riesige schwarze Tafel, an den grauen Wänden hingen stumm vergilbte Karten. Deutlicher erinnere ich mich an das Gefühl, ein kleines, schwaches, nichtiges Etwas zu sein, verlassen und verloren, einer feindlichen Bande ausgeliefert: das Kaninchen aus einem meiner Bilderbücher, das lebendig in einen Zwinger voller wilder Tiere geworfen wird. Dass all die Augen mich feindlich ansahen, war mir sofort klar, und obwohl inzwischen mehr als fünfundzwanzig Jahre vergangen sind, hat nichts diesen Eindruck der Feindlichkeit ausradieren können. Noch immer muss ich in den Zwinger voller wilder Tiere, sobald ich mich unter Menschen begeben will, und aller Vernunft zum Trotz gelingt es mir nie, dieses Misstrauen zu unterdrücken, mit dem ich mich meinen sogenannten Brüdern nähere.

Schon bald folgte meine erste Prügelei, besser gesagt: der erste Zusammenstoß, der in einer Prügelei hätte enden müssen, tatsächlich aber in meiner Flucht mündete.

Lange Zeit hatte ich es mit instinktiver Scheu verstanden, allen größeren und kräftigeren Jungen aus dem Weg zu gehen. Schließlich wurde ich von einem so lange geplagt, bis meine Faust ihm doch in überschäumender Wut einen Schlag verpasste.

«Das wirst du mir büßen!», rief er, und als beim Verlassen der Schule seine übermütig schmetternde Stimme hinter mir auf der Treppe ertönte, wusste ich, was draußen folgen würde. Der Gedanke, mich ihm zu stellen, kam mir zwar, aber … ach … wie schwach!

Unten angelangt, schaute ich mich kurz voller Panik um, und als sein kantiges braunes Antlitz über einigen kleineren Jungen in der Türöffnung erschien, da hatte ich auch schon in der Ferne einen patrouillierenden Polizisten entdeckt. Ich rannte los und schloss mich schweigend dem Ordnungshüter an. Der Mann sah kurz zu mir hinunter, sagte aber nichts. Die johlende Jungenmeute folgte uns in großem Abstand … und es wurde deutlich, dass ich ein Feigling war.

Nur allzu oft habe ich Menschen die Bemerkung machen hören: «Wer seine Fehler kennt, der ist auch in der Lage, sie auszumerzen.» Über wie wenig Selbstkenntnis müssen jene, die so reden, verfügen!

Angenommen, ein Geizhals verteilt aus Scham über sein Laster (das er folglich wohl sehr genau kennt) haufenweise Geld. Es sieht so aus, als wäre er freigiebig geworden, doch können wir hier von mehr als äußerem Anschein reden? Wird er im Innersten nicht immer den Widerwillen gegen das Weggeben spüren, der charakteristisch ist für den Geiz? Auch wenn ein Taubstummer lernt zu verstehen, was jemand sagt, so kann er deshalb noch lang nicht hören!

Meine Feigheit war ganz und gar nicht überwunden, nur weil ich mich in meinem späteren Leben, gewappnet mit dem Wissen, dass niemand mir Aufmerksamkeit schenkte, gelegentlich traute, einen vollen Saal zu betreten. Vor dem Neuen, dem Unbekannten bin ich immer zurückgeschreckt und habe mich gleichzeitig stets danach gesehnt.

An solchen Widersprüchen ist meine Seele reich. Es verlangt mich zum Beispiel nach Nervenkitzel, und doch meide ich alles, was meine Gemütsruhe stören kann.

Dass mein Geständnis der Feigheit alle Leser sofort gegen mich einnehmen muss, weiß ich, aber begreifen sie in ihrer Ungerechtigkeit denn nicht, dass ich viel lieber mutig gewesen wäre? Wie unsinnig ist es doch, einen Menschen wegen körperlicher oder geistiger Mängel zu verurteilen, an denen er ja schließlich vollkommen unschuldig ist! Glaubt etwa jemand, dieser Mensch habe Freude daran?

Ist es so angenehm, sich verachtet zu wissen?

Feigheit ist der unausrottbare Wurm geblieben, der an der Erfüllung all meiner Wünsche genagt hat, und noch immer sind jene Nächte mit der größten Angst erfüllt, in denen ich im Traum erneut zum ersten Mal die Schule betrete oder Reißaus nehme vor einem stärkeren, tapferen Individuum.

Natürlich dachte ich als Junge nicht, dass meine Furchtsamkeit sich als unüberwindlich erweisen würde. Ich sagte mir im Gegenteil, sie müsse angesichts zunehmender Kenntnis von Mensch und Welt von selbst verschwinden. Ich ging davon aus, dass die Erfahrung sie vernichten würde; dabei hinderte gerade sie mich daran, überhaupt Erfahrungen zu machen. Allerdings war dies insoweit doch richtig gedacht, als auch eine aufgezwungene Erfahrung in mir etwas hätte ändern können. Einmal angenommen, es wäre kein Polizist in der Nähe gewesen oder die mich umringenden Jungen hätten mich an der Flucht gehindert. Ich wäre zur Gegenwehr gezwungen worden, und wenn mein erster Gegner dann vor einem zufällig genau platzierten Faustschlag zurückgewichen wäre, wer weiß, wie viel Mut die Selbstüberschätzung mir eingehaucht hätte?

Mit ein wenig fein dosiertem Zwang hätten meine Eltern meiner unglückseligen Existenz also sehr wohl eine Wendung zum Guten geben können. Aber wer fragt sich vor der Eheschließung schon, ob er in der Lage ist, einen solchen fein dosierten Zwang auszuüben? Nicht um seiner selbst willen, sondern weil Vater und Mutter sich ein hübsches Püppchen wünschen, wird einem Kind die Aufgabe zu leben auferlegt.

Gleichzeitig entwarf ich als Junge in meiner Fantasie das Ideal eines Mannes, der seiner Sache immer sicher ist, und da ich ahnte, dass ich nie ein solcher Mann werden würde, tat ich mein Bestes, ihm zumindest äußerlich zu ähneln.

Dies war – soweit ich mich erinnern kann – mein erster Versuch, meine wahre Natur zu verbergen, indem ich in eine andere Rolle schlüpfte. Später ging ich in diesem Komödienspiel derart auf, dass es mir – so schlecht ich auch spielte – unmöglich wurde, jemals wieder einfach nur ich selbst zu sein. Wenn ich es hin und wieder versuchte, kam es mir so vor, als hätte ich kein Selbst mehr, als wäre ich ein seelenloser Organismus ohne jede Vorliebe, ohne jede Abneigung, ohne jede Meinung, ohne jeden Trieb. In der Regel jedoch riefen meine Vorlieben, Abneigungen, Meinungen und Triebe mir zu: «Sperr uns in deinem Innersten ein, denn wir entsprechen nicht dem Üblichen, die menschliche Gesellschaft verbietet uns.» Und je besser ich mein wahres Ich unter einer personnage de circonstance1 zu verbergen lernte, umso gleichgültiger wurde ich gegenüber meinen unkonventionellen Trieben und Taten. Hauptsache war, sie blieben unbemerkt. Bereut habe ich nie etwas anderes als eine Ungeschicklichkeit.

Lügen war eine notwendige Konsequenz des Rollenspiels, doch ich log auch ohne Not, ja ohne jeden Grund. Dass ein Junge, der mutwillige Streiche begangen hat, es mit der Wahrheit nicht allzu genau nimmt, wen verwundert das schon? Warum aber behauptete ich, in Scheveningen gewesen zu sein, wenn ich im Wald spazieren war? Warum sagte ich ungefragt, ich hätte mir mit einem Bekannten Bilder angesehen, wenn wir in Wirklichkeit Zinnsoldaten aufgestellt hatten? Heute hat der Drang, in den gewöhnlichsten Situationen etwas anderes als die Wahrheit zu sagen, viel von seiner Kraft verloren, doch noch immer tische ich eher ein Märchen auf, als dass ich zutreffend berichte. Ich habe mich vor Jahren einmal bemüht zu erfahren, ob meine Eltern möglicherweise Lügner waren. Meine Versuche waren nicht von Erfolg gekrönt. Alle, die sie gekannt hatten, verneinten dies, aber ihre Erklärungen flößten mir kein Vertrauen ein.

Stehlen ohne zu lügen ist undenkbar, lügen ohne zu stehlen auch?

Für mich ging vom Stehlen nur in sehr jungen Jahren etwas Verführerisches aus. Eine gestohlene Murmel war mir damals doppelt wertvoll, und ehe ich mich traute zu rauchen, stahl ich bereits Zigarren aus meines Vaters Schreibtisch. Wenn mein Gedächtnis mich nicht täuscht, nahm ich selten oder nie etwas aus Habsucht an mich. Was mich lockte, war das prickelnde Gefühl einer plötzlichen, unsinnigen Bereicherung.

Auch mein ausgeprägter Egoismus hat seinen Ursprung nicht darin, dass ich an meinem Eigentum besonders hängen würde.

Vielmehr ist er das Produkt meines stets nach innen gerichteten Blicks, der das Leben und Leid anderer nicht wahrnimmt. Meine Bekannten – Freunde habe ich nie gehabt – baten mich nicht so schnell um einen Gefallen, doch wenn sie es taten, schlug ich ihnen ihren Wunsch selten ab. Gutherzig war ich nicht, dafür blieben sie mir zu gleichgültig. Vermutlich trieb mich die Eitelkeit, die sich durch die ungewohnte Bitte geschmeichelt fühlte.

Dass diese Eitelkeit mich nie ehrgeizig hat werden lassen, habe ich stets einer körperlichen Schwäche zugeschrieben. Jeder Versuch, ausdauernd zu sein, griff mich derart an, dass die Überwindung von Hindernissen mir nur Erschöpfung, jedoch keine Befriedigung einbrachte. Nur wenige Dinge haben mich in meiner Jugend mehr erstaunt als die Ambitionen meiner Mitschüler, einander zu übertrumpfen. Wenn ich sie von Plänen reden hörte, wie sie den ersten Platz erringen wollten, wenn ich ihre Nervosität beobachtete, mit der sie die Noten ihrer Quartalszeugnisse verglichen, wenn ich ihre auf jedes Vergnügen verzichtenden Anfälle von Arbeitswut mitbekam, dann war mir zumute, als wäre ich mit meiner kühlen Gleichgültigkeit gegenüber offiziellen Belobigungen, meiner vollständigen Interesselosigkeit gegenüber den Beurteilungen durch meine Lehrer und meinem nicht zu löschenden Durst nach wechselnden Vergnügungen ein Wesen von vollkommen anderem – zugegebenermaßen schlechterem – Charakter als alle anderen. Die Worte «vorwärtsstreben» und «berühmt werden» übten nicht die geringste Anziehungskraft auf mich aus. Mir war sehr wohl klar, dass jemand, der arm ist, lernen muss, um später mit seinem Wissen Geld zu verdienen. Doch mir hatten meine Mitschüler erzählt, mein Vater sei vermögend. Die Tatsache, dass er keinem Gelderwerb mehr nachging, schien dies zu bestätigen. Warum also sollte ich mir Mühe geben, so unangenehme Dinge wie Algebra, Kosmographie oder Maße und Gewichte zu lernen? War Papa reich genug, um sich, ohne Geld zu verdienen, all die Annehmlichkeiten zu verschaffen, die er sich wünschte, dann würde das für mich – seinen einzigen Sohn – auch so sein. Allerdings nahm ich mir vor, mir andere, interessantere, abenteuerlichere Vergnügungen zu suchen, als Papa es tat, der lediglich auf Ablenkung von seiner Nervosität und ausgesuchte Speisen und Weine gegen seinen mangelnden Appetit aus zu sein schien. Doch für die Verwirklichung meiner noch sehr schemenhaften Ideale war es ganz bestimmt nicht notwendig, besonders gut rechnen oder im Schlaf die Namen der Sterne aufsagen zu können. Ich lernte nur, was mir ein wenig Vergnügen bereitete, wie Geschichte zum Beispiel, oder wovon ich annahm, es später brauchen zu können, wie Erdkunde oder Fremdsprachen. Und keine Strafen, kein Locken mit Belohnungen, keine freundlichen oder ernsthaften Ermahnungen vermochten es, mich zu Anstrengungen zu ermuntern, deren Nutzen sich mir nicht erschloss. Ich suchte für mein ganzes Tun und Lassen möglichst angenehme Gründe, und die Argumente für ein Tun mussten schon sehr stark sein, wollten sie meine angeborene Trägheit, die zum Lassen drängte, besiegen. Dieses vorsichtige stille Abwägen, dieses Absondern von meinen eifrigen Kameraden, dieses argwöhnische Nie-dem-Impuls-eines-Augenblicks-Nachgeben brachten mir natürlich den Ruf ein, hinterhältig, kriecherisch, heimtückisch zu sein. Ich erfuhr davon zwar erst in späteren Jahren, doch hatte ich bereits als junger Bursche das Gefühl, dass niemand mich leiden konnte.

Immerhin stand den vielen Schwächen ein Vorzug gegenüber, nämlich dass ich ganz und gar nicht neidisch war. Von Nahem betrachtet erwies sich dies allerdings als rein negative Tugend. Obwohl ich nie jemandem um sein Vermögen, seine Stellung beneidet habe, ist mein Hass auf den sogenannten normalen Menschen letztendlich dennoch aus Missgunst entstanden. Als Junge beneidete ich die normalen Menschen, weil sie mehr Spaß hatten, als Jüngling, weil ihnen mehr Emotionen entgegengebracht wurden, als Mann, weil sie zufrieden sein konnten.

Ich hatte viel weniger Umgang mit Bekannten oder Älteren als andere. In der Schule langweilte ich mich und war außerstande, meine Aufmerksamkeit auf den Unterricht zu lenken. Aus Angst vor unsanften Zusammenstößen mit gröberen Burschen suchte ich auf der Straße die Einsamkeit. Zu Hause überließen ein kränklicher Vater und eine missmutige Mutter mich ganz mir selbst.

Trotzdem wurde ich gelegentlich eingeladen, und diese Freundlichkeiten mussten dann und wann auch erwidert werden. Solche besonderen Tage waren für mich Tage der Tortur. Dann hörte ich die anderen Jungen von ihrem Wetteifern reden, das mich kalt ließ, über ihre Streiche, an denen ich mich nicht zu beteiligen wagte, und nie fühlte ich mich einsamer, mehr ausgegrenzt als in der Gesellschaft meiner Alters- und, bis zu einem bestimmten Grad, Schicksalsgenossen. Ich stand außerhalb von allem und sah, da ich meinte, den Kreis mit meiner ersten, missratenen Prügelei verlassen zu haben, keine Möglichkeit mehr, jemals wieder in diesen vorzustoßen.

Natürlich hatte dies zur Folge, dass die anderen mich auslachten, mich verachteten und manchmal alle zugleich angriffen. Dann musste ich mich wohl oder übel wehren, und das tat ich entweder mit der blinden Wut der Verzweiflung oder mit all den kleinen Tricks und Tücken, die angesichts einer solchen Übermacht für ein wenig Chancengleichheit sorgten. Es verhinderte jedoch nicht, dass ich regelmäßig den Kürzeren zog, und aus meinem fortwährend genährten Minderwertigkeitsgefühl entwickelte sich ohnmächtige Verbitterung.

Dieser Verbitterung, der keine Liebe gegenüberstand, war ich mir bereits mit zwölf Jahren deutlich bewusst. Doch es bedurfte vieler Jahre ständiger Selbstbetrachtung und Selbstanalyse, mich verstehen zu lassen, wie sie gewachsen war und warum sie sich als unausrottbar erweisen musste.

Inzwischen näherte ich mich dem Alter, in dem die Frau ihren Einfluss auf unser Denken und Handeln auszuüben beginnt. Lieber hätte ich geschrieben: Ich wurde zum Mann, doch es kommt mir so vor, als wäre ich eigentlich immer der schüchterne, linkische Junge von einst geblieben. Das lebensfrohe Gefühl von Kraft, das so oft zu Übermut entartet, habe ich nie empfunden. Für mich brachte diese Entwicklung eine Veränderung meiner einsamen Grübeleien, die nun sehr erotisch getönt waren, und meiner Liebhabereien, die vorher aus kleinen Diebstählen und anderen Schelmenstreichen bestanden hatten, mit sich. Auch mein Komödienspiel nahm einen anderen Charakter an, da ich nun vorzugsweise die Eigenarten großer, geheimnisvoller Missetäter oder melancholischer Romanhelden nachzuahmen versuchte. Bei diesem Herbeifantasieren von Idealen bemerkte ich zum ersten Mal, dass verschiedene Einflüsse sehr verschiedene Menschen in meinem Innersten hervorrufen können.

Bin ich in der Regel reserviert, gleichgültig, nicht zugänglich für Altruismus und trachte nach kaltem Sinnengenuss, so sind … oder besser waren ein paar Takte Wagner, ein Glas Champagner, ein schönes Gemälde, der ferne Klang von Kirchenmusik doch in der Lage, mich mit schwärmerischer, beredter Freundlichkeit, intellektueller Verehrung und selbstloser Liebe zu erfüllen. Dann habe ich das Gefühl, als strömte mein träges Blut auf einmal schneller, als käme Spannung in meine erschlafften Nerven, als würde es hell, bunt, lebendig in meinem ermatteten, grauen, schläfrigen Hirn. Mir graust vor meinem normalen, nüchternen Ich mit seiner Teilnahmslosigkeit gegenüber allen Belangen, allen Banden des Lebens, mit seinem fremdartigen Verlangen, Menschen, vor allem Frauen, zu quälen, und während die Lust, ein großes Opfer zu bringen, meine Seele mit düsterem Enthusiasmus durchglüht, steigt vor meinen feuchten Augen die makellos schöne Gestalt in ihrem keusch geschlossenen Gewand vor mir auf, die ich auf Knien anbete, aber niemals besitzen werde.

Auch eine Wetteränderung, eine erste Frühlingsmilde nach einem harten Winter, ein Sonnenstrahl nach einem grauen Regentag, ein Gewitter oder Sturm nach einer schwülen Flaute, ja sogar der Auf- und Untergang von Sonne und Mond vermögen es, mich zu einem höheren, einem intensiveren Leben emporzuheben, und die gleichförmig verrinnende Zeit von Sommer und Winter hasse ich daher ebenso wie die sich hinziehenden mittleren Stunden des Tages und der Nacht. Glücklich, das heißt zufrieden, fröhlich, hoffnungsvoll, gesund fühle ich mich überhaupt nie, denn muntert mich in meinen besten Augenblicken die Sehnsucht nach einem unbekannten, überwältigenden Glück auf, so erwacht zugleich meine schmerzende Trübsinnigkeit, und mir quillt fortwährend – ohne dass ich wüsste, warum – ein «nimmer, nimmer» über die Lippen.

In der Phase, in der ich mich also befand, wurde die Frau das alles beherrschende Objekt meines Grübelns, und je heftiger ich sie begehrte, umso ängstlicher ging ich ihr aus dem Weg. In meiner ruhigen Morgenstimmung lag dem die Angst zugrunde, sie könne meine Lust – die mir verboten und gemein erschien – in meinen Augen lesen. In den wenigen Momenten der Erregung war es die Angst, mich in ihrer Gegenwart lächerlich zu benehmen.

Oh, wie heiß war damals mein Begehren, wie feurig meine Bewunderung!

Ebenso wie ein Tropfen Rosenöl einen ganzen Saal mit herrlichem Duft erfüllen kann, so wäre mein ganzes Leben mit einem erquickenden Aroma durchtränkt gewesen, hätte ich in jenen Jahren einen einzigen Augenblick der Befriedigung genießen dürfen! Was hilft es, reich zu werden, aber keine Wünsche mehr zu haben? Was nutzt es, wenn die Genüsse zum Greifen nahe, unsere Nerven aber abgestumpft sind?

Mein Lehrer hatte eine hübsche Tochter, die sich den wenigen Kostschülern jeden Tag zeigte, für mich aber nur zweimal die Woche in der Zeichenstunde in Erscheinung trat. Dann stand sie an dem Pult neben mir, und ich konnte, hinter dem Gestell verborgen, an dem die abzuzeichnenden Bilder hingen, heimliche Blicke auf den hellen Hals, die schneeweißen Schläfen und die molligen Händchen werfen. Wenn ich versuche, mir ihr Bild vor Augen zu rufen, dann meine ich, ihre Gesichtsfarbe nun eher kränklich nennen zu müssen und ihre runden Formen keiner gesunden Entwicklung zuschreiben zu können. Wie dem auch sei, stets gekleidet in eng anliegenden Jersey, zog sie mich mit ihren fülligen Armen, ihrem großen Busen und vor allem ihren fleischigen Händchen unwiderstehlich an. Die Hände waren so weiß, so klein, und ich stellte sie mir entsprechend samtweich vor. Oft lag ihre Linke während des ganzen Unterrichts gleich neben mir, und dann war ich außerstande, etwas zu tun, so heftig kämpfte meine Lust, sie zu berühren, mit meiner Angst vor einem Eklat. Es war mir unmöglich, die Augen von ihr abzuwenden. Ich hörte die Fragen nicht, die an mich gerichtet wurden, und stellte mich oft an wie jemand, der halb vertrottelt ist. Meine Schüchternheit wurde in diesem speziellen Fall noch durch das Gerücht verstärkt, ein aus Indonesien stammender Kostschüler, dem ich wegen seiner großen Kraft und herausfordernden Art immer sorgsam aus dem Weg ging, stehe mit dem Mädchen auf sehr vertraulichem Fuß. Dieses unerfüllte Begehren, dieses Ringen mit einer lähmenden Angst stürzten mich jeden Mittwoch und Samstag in solch eine fieberhafte Gereiztheit, auf die Ermattung folgte, dass ich selbst nicht mehr wusste, ob ich mich nun nach der Zeichenstunde sehnte oder sie verabscheute.

Eines Dienstags wurde der indonesische Junge krank, und die ganze Nacht grübelte ich darüber nach, ob ich es wohl wagen würde. Am folgenden Morgen gab ich während des Vormittagsunterrichts auf alle Fragen unsinnige Antworten. Zu Beginn der Zeichenstunde stand ich mit glühendem Kopf da und starrte auf meine Vorlage, vor Aufregung gähnend und zitternd, unfähig, mich zu konzentrieren, nicht Herr meiner Hände und Füße. Die zwei Stunden verstrichen, doch ich hatte weder etwas Rechtes zu Papier gebracht noch den Versuch gewagt, mein brennendes Verlangen zu befriedigen.

Dem indonesischen Jungen ging es eher schlechter als besser. Vor dem darauffolgenden Samstag hieße es also wiederum: Würde ich es wagen? Bis zum frühen Nachmittag stellte sich keinerlei Verbesserung ein. Meine Wangen glühten, meine Augen brannten, meine Lippen bebten, und während ich scheinbar beschäftigt war, tat ich in Wirklichkeit nichts.

Dann geschah etwas, was mir den Mut zu der Dreistigkeit gab, derer ich bedurfte. Die Kapelle eines durch die Straße marschierenden Regiments stimmte einen aufmunternden Marsch an, und es war, als spannten diese scheppernden Akkorde meine schlaffen Nerven. Ich fühlte eine Woge der Kraft durch meine Adern strömen und bildete mir ein, auf einmal alles zu können, alles wagen zu dürfen. Ich legte meine Hand auf die schönen weißen Finger, auf die auch diesmal mein Blick eine Stunde lang ununterbrochen gerichtet gewesen war. Und nun passierte das, womit ich gerechnet und was ich doch für ausgeschlossen gehalten hatte … Sie zog sie nicht zurück.

Noch heute sehe ich den braunen Tisch hinter der in Augenhöhe angebrachten Vorlage, die uns vor aufdringlichen Blicken schützte; noch heute höre ich den Marsch, der mich durchglühte wie warmer Wein; und manchmal, vor allem an klaren Frühlingstagen in der Dämmerung, wenn der Lärm der Stadt abflaut und in der Ferne eine Glocke läutet, lebt zusammen mit anderen verblassten Empfindungen auch die Herrlichkeit dieser Berührung noch einmal in mir auf: das Vorgefühl einer Wollust, wie ich sie nie genießen durfte.

Wenige Tage später hatte unser Lehrer – wir sagten natürlich: der Alte – Geburtstag.

Abgesehen von dem Geschenk, das ihm verehrt werden musste, veranstalteten wir jedes Jahr von unserem eigenen Geld ein Fest. Meistens erfreuten wir uns an einer Zaubervorstellung, doch diesmal hatten die reichen Eltern kränklicher Zwillingsbrüder einen ihrer Bauernhöfe für eine Landpartie zur Verfügung gestellt. Mir behagte der Gedanke an diesen Ausflug zunächst nicht besonders. Bei all dem Räuber-und-Gendarm- und Fangenspielen, beim Bockspringen und der «Reise nach Jerusalem» fürchtete ich Zusammenstöße mit stärkeren Jungen. Als ich jedoch hörte, dass sie mitfahren würde, während der indonesische Junge noch zu Hause bleiben musste, sah die Sache für mich vollkommen anders aus.

Indem ich behutsam und wortlos drängelte, mich drehte und schlangengleich wand, gelang es mir, in der Kutsche einen Platz neben ihr zu ergattern. Das garantierte mir schon mal ihre Nähe für gut eineinhalb Stunden, und in der Tiefe des Kremsers2 konnte ich leicht unter ihrem Mantel das entzückende Händchen umklammern. Auch diesmal unternahm sie keinen Versuch, sich meinem Griff zu entziehen, und zugleich verstand sie es, so ungezwungen mit den anderen Jungen weiterzureden, dass ich mich ungestört dem Genuss hingeben konnte. Ich meinte, nun zu wissen, was Liebe ist, und während mein Verlangen, mich ihrem Glück opfern und zu ihren Füßen sterben zu dürfen, meine Seele mit Wehmut und meine Augen mit Tränen füllte, wuchs meine Feindschaft gegenüber den anderen Jungen zu unverschämter Verachtung.

Als wir am Bauernhof ausstiegen, hatte sie noch kein einziges Wort zu mir gesagt. Sie tat sogar so, als sei die anhaltende Berührung unserer Hände nicht in ihr Bewusstsein gedrungen! Diese Selbstbeherrschung erschien mir allzu groß. Ich wünschte mir nichts mehr, als mit ihr in ein geheimes Einvernehmen zu treten, von dem kein Dritter je etwas erfahren würde. Jetzt stellte sich mir jedoch die Frage, ob sie «dieses Kind» nicht einfach hatte gewähren lassen. Gepeinigt von der Angst, mein Genuss könnte sogleich wieder zu einem Hirngespinst verblassen, war ich während der ersten verwirrenden Geschäftigkeit hin- und hergerissen, ob ich gemeinsam mit dem lärmenden Haufen, der sie umringte, möglichst geschickt und hoffnungsvoll springen, hüpfen, toben und raufen oder lieber in theatralischer Abgeschiedenheit verharren sollte, um den Jungen zu zeigen, dass ich mich über ihren Zeitvertreib erhaben fühlte, und um Mina spüren zu lassen, dass sie meine Liebe verkannte. Ohne recht zu wissen, warum, schloss ich mich schließlich einer Gruppe an, die auf einen hoch aufgeschichteten Heuberg kletterte. Lang hingestreckt im Heu, begann ich bereits, mich mit der plötzlichen Zerstörung meines Luftschlosses zu beschäftigen, als ich zu meinem Erstaunen ihr braunes Haar, ihre kräftigen Augenbrauen und ihre großen dunklen Augen über dem Rand auftauchen sah. Sie kam näher, schaute mich kurz an und legte sich dann schweigend an meine Seite. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, und hatte auch nicht den Mut, mich zu bewegen.

Eine Weile tobten und schrien die Jungen noch um uns herum, dann kam einer der Bande auf die Idee, zu einem niedrigeren Heuberg zu wechseln und dort nach Eiern zu suchen. Und während sie den steilen Rand hinunterglitten, wurde es still und einsam unter dem niedrigen, dunklen Dach.

Beruhigt und ermutigt durch Minas völlig freiwilliges Erscheinen, wollte ich wieder meine Hand ausstrecken. Doch nun richtete sie sich, auf den linken Ellenbogen gestützt, halb auf, fuhr mit den Fingern der rechten Hand wie mit einem Kamm durch mein Haar und fing an zu reden.

«Warum hast du die ganze Zeit nichts zu mir gesagt?»

Auf diese Frage war ich nicht im Geringsten vorbereitet, und dennoch war es so natürlich, dass Mina sie stellte. Alle Jungen hatten mit ihr gesprochen, nur ich hatte mich nicht getraut, war gleichzeitig aber zutiefst gekränkt, weil sie mit mir nicht geredet hatte. Wie töricht mein Verhalten war, stand mir deutlich vor Augen, doch auch in meinem späteren Leben bin ich immer wieder an dieser Klippe gescheitert. Gerade dann, wenn ich mir einen freundschaftlichen, vertraulichen Umgang wünsche, hindert mich ein geheimnisvoller unüberwindlicher Widerstand daran, dem anderen meinerseits mit Freundschaft und Vertraulichkeit entgegenzukommen. Ich rede mir dann ein, niemandem meine Gesellschaft aufdrängen zu wollen, aber eigentlich dient diese Erklärung nur dazu, einem hässlichen Charakterzug einen schönen Anschein zu geben. Meine Antwort auf Minas Frage war so albern, wie sie nur sein konnte: «Nun … ich hatte nichts zu sagen.»

«Aber anschauen wolltest du mich schon, oder … vor allem meine Hände. Sag jetzt nicht Nein, ich habe es genau gesehen, du kannst den Blick nicht davon lassen!»

Dass sie meine Bewunderung bemerkt hatte, erschreckte mich nicht besonders, doch die Offenherzigkeit, mit der sie dies zugab, hatte für mich etwas Verletzendes. Wie dem auch sein mochte, sie hatte mir meine unbescheidenen Blicke nicht übelgenommen. Das gab mir den Mut, einen Schritt weiter zu gehen.

«Das kommt, weil ich noch nie so schöne Hände gesehen habe … Du bist überhaupt sehr schön … Mina.»

Ich fühlte meinen Kopf glutrot werden, doch sie tat, als bemerkte sie es nicht. Sie sagte nur: «Findest du?»,und starrte mich lange schweigend an.

Endlich sank sie mit einem Seufzer wieder zurück ins Heu, und nachdem wir eine Weile wortlos Seit an Seit gelegen hatten, fragte sie plötzlich: «Sag mal, Termeer, liebst du mich?»

Ich fühlte meine Schüchternheit schwinden, vielleicht weil sie mich nicht mehr ansah. Regungslos zum dunklen braunen Dach hinaufspähend, antwortete ich beinahe verwegen: «Ich liebe dich schon so lange, aber ich dachte, du bist eher dem gelbhäutigen Chinesen zugetan.»

«Jan Bronte?»

«Genau.»

«Bist du verrückt! Dieses ewige Husten würde mich selbst krank machen!»

Wieder richtete sie sich halb auf, um mit den Fingern durch mein Haar streichen zu können. Ich fasste ihre Hand. Um sich zu verteidigen, begann sie mich zu kitzeln, was ich überhaupt nicht leiden mag, und balgend rollten wir eine Weile im Heu hin und her, sprangen auf, fielen wieder hin und brachen in ein immer nervöseres Lachen aus. Mit einem Mal atmete sie schwer vor Erhitzung; sie schlug vor, wieder ruhig nebeneinander zu liegen, und sank ins Heu.

Sofort ließ ich mich neben sie fallen.

Jetzt wollte ich mich an sie schmiegen, um flüsternd zu wiederholen, wie sehr ich sie liebte und wie gern ich für sie sterben wollte. Doch in diesem Moment streifte sie den Ärmel bis zur Schulter hoch und streckte den nackten Arm unter meinem Kopf aus.

«Leg dich ruhig hin, oder … willst du etwa nicht?»

Wie von einer leuchtenden Vision geblendet, konnte ich kaum Form und Farbe erkennen. Ich sah nur etwas wunderbar Weißes. Vor meinen Augen verschwamm alles, mein Kopf sank hinab, und als ich an meinem Hals die samtige Sanftheit ihrer zarten Haut spürte, fühlte ich, dass es mit meiner ätherischen, selbstlosen Liebe vorbei war. Die Hitze des Heus durchglühte meine Adern mit Verlangen, und all meine Nerven durchströmte ein wollüstiges Beben. Ich hörte das Lärmen der Kameraden wie ein fernes Summen, es kam mir so vor, als verdunkelte sich das Sonnenlicht wiederholt für kurze Momente, und eine Lust, die Kleider von all der milchweißen Haut zu reißen, die ich neben mir vermutete, brachte mein Blut wie ein Fieber zum Kochen, prickelte in meinen Fingerspitzen.

Aber ich traute mich nicht.

Lange Zeit lag ich da, ein Opfer des Kampfes, den mein heftiges Begehren und meine lähmende Feigheit miteinander austrugen. Doch am Ende triumphierte erneut mein Kleinmut, und der außerordentliche Moment verflog ungenutzt.

Vielleicht sollte ich sagen: Mein besseres Ich hat gesiegt. Doch führt dieses bessere Ich seinen Namen zu Recht, wenn es uns statt Selbstzufriedenheit und Erfüllung, die angeblich auf solche Siege folgen, nur Selbstverachtung und Bedauern schenkt?

Habe ich irgendwann später bei meinen ernsthaften Versuchen, gut zu sein, einmal etwas genossen, an das ich mich in der Rückschau mit ebenso großer Befriedigung erinnere, wie ich jetzt mit bitterer Unzufrieden zurückschaue auf diese Stunde der Feigheit, in der ich «anständig» geblieben bin?

«Aber du hättest dich in ein Meer von Unannehmlichkeiten gestürzt.»

Welch ein selbstsüchtiges Argument! Dann hätte ich immerhin auch ein außergewöhnliches Vergnügen genossen, während ich jetzt nur auf armselige Sittenverstöße zurückblicken kann, die das Meer der Unannehmlichkeiten zu einem widerlichen Morast gemacht haben.

Die Unbedingtheit, mit der ich die sogenannten tugendhaften, normalen, bürgerlichen, guten Menschen beneidet habe, beweist zur Genüge, wie aufrichtig ich mir gewünscht habe, einer von ihnen sein zu dürfen. Nun, da dieser Wunsch nicht in Erfüllung gegangen ist, weil seine Erfüllung unmöglich war, nun, da ich weder die erlaubten Schmerzen erlitten noch die erlaubten Vergnügungen genossen habe, nun frage ich mich, warum es mir nicht vergönnt hätte sein sollen, außer meinem Elend auch meinen Genuss zu erleben?

Mich verwundert es nicht mehr, dass die bürgerliche Gesellschaft zwecks Selbsterhaltung Menschen, wie ich einer bin, brandmarkt und bei der ersten sich bietenden Gelegenheit wegschließt oder unter Vormundschaft stellt. Aber müssen die anderen sich dann wundern, wenn ich, beschlichen von der Furchtsamkeit eines gehetzten Raubtiers, jedem bisschen entgangener Befriedigung nachtrauere?

«Es wäre Ihre Pflicht gewesen, an Ihrer Besserung zu arbeiten, zu lernen, Geschmack an edleren Genüssen zu finden.»

Habe ich das denn nicht gewollt, mich nicht fruchtlos darum bemüht?

Zähmen mittels Zwang, das heißt Misshandeln qua Übermacht, lässt sich so manches Tier, doch erst durch Vererbung über viele Generationen können alte Lüste absterben und neue an deren Stelle treten.

Ob Mina ebenfalls enttäuscht gewesen ist?

Ich glaubte damals noch, jede Frau wolle respektiert werden, und fest steht, dass sie nie etwas in der Art durchscheinen ließ, als unsere Liebe – nach der Abreise des indonesischen Jungen, der das Klima nicht vertrug – einen dauerhaften Charakter annahm. Außer während des Zeichenunterrichts trafen wir uns häufig auf der Straße. Wahrscheinlich sprachen wir dann über Liebe, doch obwohl ich es hin und wieder vermag, mir ihr Bild ins Gedächtnis zu rufen und schwach die Emotionen zu fühlen, die sie in mir weckte, kann ich mich unmöglich an das erinnern, worüber wir redeten. Mein völliger Rückzug in ein inneres Leben, das meine Aufmerksamkeit mehr und mehr von der Außenwelt abzog, hatte damals bereits begonnen. Ich unternahm keinen Versuch, sie zu ergründen, sondern vertiefte mich ausschließlich in die Gefühle, die ihr Anblick, ihre Berührung, ihre Worte, ihre Küsse in meinem Gemüt erweckten. I enjoyed myself, will heißen: Ich erduldete das Nagen meines sinnlichen Begehrens oder den Druck meiner selbstverleugnenden Anbetung. Mal reizte Mina mich als verführerischer weiblicher Körper, den ich küssen wollte, beißen, manchmal auch kneifen und schlagen, und mal hätte ich ihre Hände, ihren Hals, ja sogar den Mund gern mit einem Schleier bedeckt, um nur in ihre Augen zu starren, zu lieben und zu sterben.

Wenn die zuletzt genannten Gefühle mich beherrschten, war es mir vollkommen unbegreiflich, dass ich Mina noch vor Kurzem mit einem ganz anderen Blick betrachtet hatte, und ich bildete mir ein, nie zu diesem unverfrorenen animalischen Zustand zurückkehren zu können. Doch die Aufregung flaute ziemlich schnell ab, und dann war es mir ebenso rätselhaft, wie das selig machende Gefühl so spurlos verschwinden konnte.

Dennoch änderte sich meine Stimmung häufig genug, um an wechselnde Menschen in derselben Hülle glauben zu können. Hatte jedoch einer der Urlaube angefangen, welche Mina regelmäßig bei Verwandten außerhalb der Stadt verbrachte, dann verblassten all meine Gefühle sogleich, und in meiner Seele blieb nur eine unerträgliche Dürre zurück. Nichts blickte mich mehr lachend an. Die Freiheit, die – wie ich glaubte – jeder andere Mensch genoss, bedeutete für mich ausschließlich graue Langeweile, und wenn ich Mina wiedersah, verspürte ich nicht nur erneut die lähmende Kraft meiner üblichen Schüchternheit, sondern Mina flößte mir anfangs sogar eine seltsame Abneigung ein. Ich mied sie ebenso systematisch wie meine Kameraden, und es dauerte eine ganze Weile, bis die alten Gefühle zurückkehrten und die frühere Vertraulichkeit wieder auflebte.

Natürlich bat sie mich dann um eine Erklärung für mein merkwürdiges Benehmen, und ich musste mir allerlei wunderliche Lügen ausdenken, um scheinbar zu erläutern, was ich selbst nicht verstand. So viele Autoren haben beschrieben, wie schrecklich es ist, sich in einem anderen getäuscht zu sehen. Wie kommt es, dass noch kein Schriftsteller erzählt hat, wie viel schlimmer es ist, sich in sich selbst getäuscht zu sehen? Was mich am meisten verstimmte, war die schmerzhafte Gewissheit, nicht das geringste Talent für eine der Heldenrollen zu haben, die ich manchmal für mein zukünftiges Leben ins Auge fasste. Für einen Don Juan mangelte es mir an Dreistigkeit, für einen Ritter von Toggenburg3 an Standfestigkeit, für einen Raimundus Lullus4 an dauerhafter Entsagung. Ich fiel allen nur denkbaren flüchtigen und widersprüchlichen Gefühlswallungen zum Opfer, weil kein ernsthaftes Streben in meiner Seele Wurzel schlagen konnte. Nicht einmal der Lust konnte ich treu bleiben, weil meine Lustlosigkeit alles überflutete, einfärbte und erstickte. Ehe ich wusste, was Leben war, hatte ich bereits das Gefühl, allmählich abzusterben … mit noch nicht einmal vierzig Jahren … lebte ich eigentlich nur in meiner Fantasie.

Währenddessen hatte ich mit gutem Ergebnis das Examen für die Oberrealschule abgelegt.

Gewohnt, mich selbst zu unter- oder besser: andere Menschen und jede Schwierigkeit zu überschätzen, war ich über dieses Ergebnis nicht wenig erstaunt. Gleichzeitig stimmte es mich traurig, weil ich spürte, dass mein Schulwechsel auch meine Trennung von Mina bedeuten würde. Zwar trafen wir eine Reihe von Vereinbarungen, die sogar eine Zeit lang befolgt wurden, doch allmählich erstarb unsere Gemeinsamkeit und ließ nichts zurück als das Gefühl der Unzufriedenheit, das für mich bis heute mit der Erinnerung an Mina verbunden ist. Meine Liebe verschwand wie ein Regentropfen im Dünensand, und was blieb, war ein schmutzig brauner Fleck. Meine Jahre in der Oberrealschule waren geprägt von einer stets zunehmenden Ängstlichkeit gegenüber dem weiblichen Geschlecht und einer immer größer werdenden Abneigung gegen männliche Gesellschaft. Meine Scheu wuchs und wuchs, nur in der Einsamkeit fühlte ich mich wohl, und doch war mir bewusst, dass ich meinen Durst nach Genüssen allerlei Art niemals in dieser Einsamkeit würde löschen können.

Meine Lebenskraft war groß genug, um tausenderlei Verlangen in mir zu wecken, schien aber zu schwach, um auch nur ein einziges zu befriedigen. Allabendlich nahm ich mir vor, am nächsten Tag mutiger zu sein, und jeden Morgen verfiel ich wie gelähmt in den alten Trott. Wie viele Geschichten mir auch von tollkühnen Streichen junger Leute zu Ohren kamen, die Angst vor Scheitern und Spott war die Kette an meinem Fuß, die meine Handlungsfreiheit beschränkte.

Dennoch träumte ich noch immer von einer besseren Zukunft, die anbrechen würde, sobald ich ganz und gar mein eigener Herr und Meister wäre, und mit Hilfe von Wein oder Likör vermochte ich es sogar, die ideale Frau zu halluzinieren, deren Besitz sowohl den nüchternen morgendlichen Genießer als auch den gereizten abendlichen Schwärmer in mir befriedigte.

So durchlebte ich Momente genussvoller Erregung – winters beim Lesen von Gedichten, sommers bei Herumstreunen im Freien –, in denen ich in meiner Fantasie alle Schattierungen der Liebe genoss. Doch eine drückende Ahnung, dass die Wirklichkeit nie meinen Erwartungen entsprechen und ich immer der ungeschickte Feigling bleiben würde, überschattete dieses sonnige Seelenleben stets mit schwarzen Wolken der Schwermut.

Dann war es vorbei mit meinem Rausch, und für mich war alles wieder bedeckt von der abstoßenden grauen Soße der Alltäglichkeit. Mit hängendem Kopf schlich ich zu Bett, und nicht selten schloss ich bereits damals die Augen mit dem innigen Wunsch, nie wieder zu erwachen.

Was das Lernen anging, war ich weder besonders flink noch besonders schwer von Begriff. Meistens machte ich in jedem neuen Fach zunächst gute Fortschritte, um dann mit der Zeit langsamer zu werden und schließlich hinter die anderen zurückzufallen. Dass fast jedes Studium mich rasch langweilte, war möglicherweise eher eine Folge als die Ursache dieses Phänomens. Selbst in meinen Lieblingsfächern wie Chemie, Physik und Literatur geriet ich sehr bald in Verwirrung und gab im Vergleich zu Mitschülern mit geringeren Kenntnissen ein derart trauriges Bild ab, dass selbst mein Mangel an Ehrgeiz mich nicht vor Mutlosigkeit bewahren konnte. Für mich schien, wie für die Neger, die Obergrenze der intellektuellen Entwicklung sehr schnell erreicht zu sein, und daher spielte es keine Rolle, ob ich langsam kriechend an sie stieß oder mit einem einzigen beherzten Sprung. Überschreiten konnte ich sie sowieso nicht.

Es liegt auf der Hand, dass, nach einem von guten Erfolgen geprägten Beginn, niemand den wahren Grund dieser Verlangsamung und Erschlaffung erahnen konnte. Alles wurde dem Unwillen zugeschrieben, und weil ich mich damals auch nicht so gut durchschaute wie heute und dennoch wusste, dass man mir Unrecht tat, schwieg ich in Anbetracht der Vorwürfe und verschanzte mich hinter undurchdringlicher Sturheit. Auf diese Weise nahm meine feindliche Haltung gegenüber Kameraden und Lehrern immer weiter zu, um sich schließlich auf Kuratoren, Eltern und alle mehr oder weniger wichtigen Menschen, mit denen ich in Berührung kam, auszuweiten. Mir war, als läse ich im Antlitz eines jeden meine Verurteilung, und ich spürte, dass diese Richter nichts von mir wussten. Hätte ich damals doch erkannt, dass die Gleichgültigkeit der Menschen ihre Strenge in der Regel sehr stark mildert.

Außerstande, mein Leben aus eigener Kraft ins Positive zu wenden, setzte ich immer wieder große Hoffnungen in die Veränderungen, zu denen ich gezwungen wurde. Für jeden Jungen bedeuten Schulwechsel und Versetzungen in höhere Klassen Lebenswenden. Ich hoffte vergeblich, sie würden auch zu Revolutionen in meinem Innersten führen. Ich konnte mir fest vornehmen, in Gesellschaft neuer Kameraden nicht länger schüchtern, gegenüber neuen Lehrern nicht länger misstrauisch zu sein, doch der Einfluss der neuen Lebensumstände bewirkte im Gegenteil, dass ich noch ängstlicher, noch argwöhnischer, noch unsicherer, noch zurückhaltender wurde. Um mich in der Gegenwart von Menschen, an Orten und in Situationen wohlzufühlen, musste ich große Selbstüberwindung aufbringen, und wenn ich dann sah, dass anderen leichtfiel, was mich eine solch unaussprechliche Anstrengung kostete, übermannte mich die Verzweiflung, und ich war nicht einmal mehr bereit, darum zu kämpfen. So unentschlossen ich im Hinblick auf meine zukünftige Laufbahn auch war, ich stellte mir dennoch vor, in der Gesellschaft einst eine – für mich selbst – bedeutungsvolle Rolle als mephistophelischer Don Juan zu spielen. Aber immer, wenn mir auffiel, dass andere junge Leute sich bereits geschickt inmitten der Menschen zu bewegen verstanden, während ich wie ein Reisender in einem fernen Land durch meine Heimatstadt irrte, zweifelte ich daran, diese Zukunftspläne je verwirklichen zu können. Es wäre nur ein erster Schritt notwendig gewesen, doch es war mir unmöglich, diesen zu tun. Ich irrte weiterhin allein durch die Straßen und traf niemanden, den ich hätte grüßen können. Ich verließ allein die Schule, und meine Nachbarn, mit denen ich soeben noch gesprochen hatte, schlossen sich einer dichten Jungentraube an, in der für mich kein Platz zu sein schien. Ich saß allein zu Hause und lernte oder grübelte, und kein Vater und keine Mutter beachtete mich, kein Freund kam zu Besuch.

In dieser Abgeschiedenheit inmitten von Hunderttausenden anderer Stadtbewohner, die ich umhergehen sah, die ich um mich herum murmeln hörte, die mich in den geschäftigen Straßen berührten, die in der Schule mit mir redeten, hatte ich ein einsames Gefühlsleben, das einzig auf Fantasie beruhte. Meistens waren meine Fantasien grob sinnlich, manchmal hatte ich Visionen von ätherischer Reinheit. In diesem Fall hatte ich das Gefühl, ein guter Mensch zu werden, und um die rasch abkühlende, leuchtend warme Sanftheit so lange wie möglich zu spüren, versuchte ich, die Erregung in meinen Nerven mit Alkohol zu verlängern.

Denke ich heute an diese Jahre zurück, dann ist mir, als hätte ich sie in einem Schlummer voller fremdartiger Träume verschlafen.

Oft genug überkam mich die Lust, meine Isolation einmal zu verlassen, teilzunehmen an den Vergnügungen, die mich anlachten, fröhlich und normal zu sein wie andere. Bot sich mir jedoch eine günstige Gelegenheit, dann zögerte ich exakt lange genug, um sie verstreichen zu lassen. Natürlich spielte dabei meine angeborene Schüchternheit eine Rolle. Doch außerdem spürte ich – oder besser: bildete ich mir ein –, dass alle mich unangenehm, langweilig, unbedeutend fanden, und mein Stolz widersetzte sich der Vorstellung, nur geduldet zu werden.

So passierte es zum Beispiel, dass ich eingeladen wurde, einem Zirkel von Literaturliebhabern mit beschränkter Mitgliederzahl beizutreten. Einen Augenblick lang fühlte ich mich geschmeichelt und war geneigt, das Angebot anzunehmen. Doch dann beschlich mich der Verdacht, man habe sich erst an mich gewandt, nachdem alle anderen abgelehnt hatten. Die Angst vor Schwierigkeiten, denen ich eventuell nicht gewachsen sein würde, spielte meinem beleidigten Selbstwertgefühl in die Hand, und ich sagte Nein, ungeachtet meiner Überzeugung, dass ich mich allmählich immer unmöglicher machte.

Einige Zeit später sprachen ein paar Bekannte davon, Reitstunden nehmen zu wollen, und in einem Anfall von Wagemut schloss ich mich ihnen ungefragt an. Meine Eltern hatten nichts dagegen, meine Lust war groß genug, und selbst eine gewisse Nervosität schmälerte meinen Mut nicht, da ich mir einbildete, mit den anderen mithalten zu können. Nun stellte sich jedoch heraus, dass zwar bisher niemand von uns Reitunterricht hatte, ich aber dennoch der Einzige war, der über keinerlei praktische Erfahrung mit Pferden oder Eseln verfügte. Das reichte, um mich wieder zu deprimieren. Bei den ersten Stunden gab ich vor, unpässlich zu sein, und später meldete ich mich dann unter einem anderen Vorwand endgültig ab.

Jungen Mädchen gegenüber war ich noch sehr viel schüchterner, und nachdem ich mich einiger Einladungen zum Tanz mit wenig überzeugenden Ausflüchten entledigt hatte, nachdem meine Furchtsamkeit sich als unüberwindliches Hindernis erwiesen hatte, das mich davon abhielt, irgendwo zu läuten und einen Besuch abzustatten, blieben weitere Einladungen von allein aus. Ich wusste ganz genau, dass die Welt mir entglitt, und dennoch war ich nicht in der Lage, mich an sie zu klammern. Eine nach allen Seiten abstoßende Atmosphäre, eine Art undurchdringlicher Zauberkreis schien mich zu umgeben, und mir wurde klar, dass meinen Kameraden auf der Oberrealschule höchstens ein verwundertes «Ach?» entschlüpfen würde, wenn ihnen unerwartet zu Ohren käme: Termeer ist tot.

Während also alles dazu beitrug, mir mit der Zeit jedes handelnde Auftreten zu verleiden, und mich der ständige Kampf dieser Trägheit mit dem Begehren, mir nun doch endlich einmal einen wirklichen Genuss zu verschaffen, oft abends in fiebriger Erregung durch die belebten Straßen trieb, sah ich mit wachsender Angst die Zeit näher rücken, da ich im realen Leben, im Leben der Geschäfte und Pflichten, des Geldverdienens und der unbequemen Verantwortung die Erwartungen würde erfüllen müssen, die man in mich setzte.

Ich hatte eine Todesangst vor der Gesellschaft. Meistens kam sie mir vor wie eine Art kahle, finstere Strafkolonie, wo in Ketten liegende Verbrecher von mitleidlosen Aufsehern mit Peitschenhieben zur Arbeit gezwungen werden. Manchmal kam sie mir auch vor wie ein riesiges, geheimnisvolles Räderwerk, das den Maschinisten bei der geringsten Unaufmerksamkeit oder falschen Bewegung die Glieder zerquetscht. Ich fühlte, dass ich dort nie am richtigen Platz sein würde, ja dass ich niemals die Traute haben würde, die Schwelle zu dieser finsteren, beengenden Einrichtung zu überschreiten.