4,99 €

Mehr erfahren.

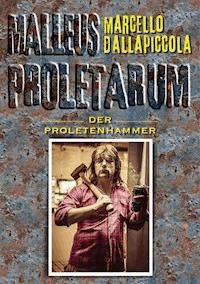

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Süddeutschland, Ende der 90er Jahre. Als Simon Thierne mit Recherchen über das Leben des verstorbenen Musik-Professors Odilo Vasser betraut wird, ahnt er noch nicht, welch seltsame Wendung sein Leben bald nehmen wird. Denn der streng rational denkende Simon wird rasch immer tiefer in einen Strudel mysteriöser Geschehnisse hineingesogen: Zuerst erzählt ihm ein älteres Paar eine haarsträubende Geschichte über sein Schicksal, dann entdeckt er bei seinen Nachforschungen mit der Zeit immer mehr Ähnlichkeiten zwischen dem Leben des Musikers und seinem eigenen. Doch wie hängt das alles zusammen, was für eine Verbindung gibt es zwischen ihnen? Nach einem durchzechten Wochenende lässt er sich von einer schrulligen Alten zu einem schamanischen Ritual überreden. Bevor er jedoch dieses Erlebnis verarbeiten kann, muss er sich von Berufs wegen auf eine Reise begeben … Wird sich in der Fremde wirklich sein Schicksal entscheiden, wie es ihm prophezeit wurde? Und welche Rolle spielt das Mädchen aus seinen Träumen dabei?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 507

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Das Buch:

Süddeutschland, Ende der 90er Jahre.

Als Simon Thierne mit Recherchen über das Leben des verstorbenen Musik-Professors Odilo Vasser betraut wird, ahnt er noch nicht, welch seltsame Wendung sein Leben bald nehmen wird.

Denn der streng rational denkende Simon wird rasch immer tiefer in einen Strudel mysteriöser Geschehnisse hineingesogen: Zuerst erzählt ihm ein älteres Paar eine haarsträubende Geschichte über sein Schicksal, dann entdeckt er bei seinen Nachforschungen mit der Zeit immer mehr Ähnlichkeiten zwischen dem Leben des Musikers und seinem eigenen.

Doch wie hängt das alles zusammen, was für eine Verbindung gibt es zwischen ihnen?

Nach einem durchzechten Wochenende lässt er sich von einer schrulligen Alten zu einem schamanischen Ritual überreden. Bevor er jedoch dieses Erlebnis verarbeiten kann, muss er sich von Berufs wegen auf eine Reise begeben …

Wird sich in der Fremde wirklich sein Schicksal entscheiden, wie es ihm prophezeit wurde? Und welche Rolle spielt das Mädchen aus seinen Träumen dabei?

Marcello Dallapiccola

Ein Traum Brahmas

Roman

ISBN:

978-3-7323-3282-3 (Paperback)

978-3-7323-3283-0 (Hardcover)

978-3-7323-3284-7 (e-Book)

Dank:

Lektorat / Korrektorat: Andrea Sutter

Umschlaggestaltung: Felix Holzer

Titelbild:

„Aufstieg der Seelen“ von Hieronymus Bosch

(Ausschnitt)

Für Maria und Gebhard, meine Eltern.

In Liebe und Dankbarkeit

Das Rauschen des Wassers erfüllte die Luft. Ein allgegenwärtiges, nahezu hypnotisches Brausen, das von der Allmacht der Elemente kündete. Sie saßen eng umschlungen auf einem großen, sanft gerundeten Stein. Rundherum erstreckte sich ein weites Kiesbett, das mit verschiedenfarbigen, vom Wasser abgeschliffenen Flusskieseln bedeckt war. Zwischen den Steinen bahnten sich überall kleine Rinnsale murmelnd und gluckernd ihren Weg. Ob es ein See oder ein Fluss war, an dem sie saßen, konnte er nicht erkennen.

Wie meistens.

Die Sonne schien hell auf sie herab, die vielen Düfte in der Luft kündeten von einem Frühling. Die wärmenden Sonnenstrahlen umschmeichelten sein Gesicht und kitzelten ihn in der Nase. Das Licht spiegelte sich auf ihrem langen, kastanienbraunen Haar, ließ es erstrahlen wie einen Heiligenschein; der sternförmige Anhänger, den sie stets um den Hals trug, blitzte manchmal reflektierend auf. Eine sanfte Brise löste einige Strähnen ihres Haares und wehte sie in ihr Gesicht.

Ihr Gesicht, das er schon so oft gesehen hatte und doch nicht beschreiben konnte. Der kleine Höcker auf der Nase, die Sommersprossen auf ihrem Nasenrücken, die so lustig hüpften, wenn sie lachte. Die beiden Fältchen, die sich zwischen ihren Augenbrauen bildeten, wenn sie nachdenklich wurde, ihre Lippen, die sich so träumerisch langsam öffneten, wenn sie sich küssten.

Er konnte sich immer nur auf einen kleinen Ausschnitt ihres Gesichtes konzentrieren; alle ihre Merkmale und Regungen in ihrer Gesamtheit zu erfassen, erschien ihm unmöglich. Man sah die Sonne ja auch nur als gelbe Kugel am Himmel, obwohl sie doch so viel mehr war.

Sanft, etwas verschmitzt lächelte sie ihn an, während sie mit einem kleinen Taschenmesser einen Apfel zerteilte und ihm ein Viertel reichte. Er konnte seinen Blick nicht von ihren Zügen abwenden, während er in das Apfelstück biss. Diese tiefe Zufriedenheit, diese sanfte und beständige Freude, die er in ihrer Gegenwart verspürte – jede Sekunde davon wollte er auskosten.

Nachdem sie das Taschenmesser zusammengeklappt hatte, fand ihre Hand wieder die seine. Simon spürte die sanfte Berührung, das zärtliche Spiel ihrer Finger. Genoss den Moment.

Kauend begann sie, ihm etwas zu erzählen. Das war ihre Art: Sie redete gerne und viel, jedoch nie aufgeregt. Und sie nahm sehr gerne ihre Hände, vor allem ihre linke, dabei zu Hilfe. Was sie sagte, unterstrich sie stets mit weichen, flüssigen Gesten.

Immer wenn sie eine kurze Pause machte, spürte er wieder ihre Finger, die über seinen Handrücken strichen. Er verstand nicht, was sie sagte, hörte aber trotzdem mit großem Interesse zu, beobachtete ihr Mienenspiel, während sie sprach.

So vertraut war sie ihm über die Jahre geworden, und dennoch faszinierte ihn ihr Anblick immer wieder aufs Neue.

Jedes Mal, wenn sie ihm erschien.

Noch während dieses Gedankens begann sich der Traum bereits zu verflüchtigen, aufzulösen. Erst fror nur das Bild ein, dann machten sich weitere Veränderungen bemerkbar: Das Rauschen des Wassers wurde langsam, aber stetig überlagert durch das Summen des Alltags, welches sich durch das gekippte Fenster herein immer vehementer in sein Bewusstsein fraß.

Simon wollte es nicht zulassen. Er versuchte, sich am Schlaf festzuhalten, sich an den Traum zu klammern, sich an sie zu klammern. Doch es war bereits zu spät, die Wirklichkeit bahnte sich ihren Weg in seinen Schlaf hinein wie ein Bagger, der durch einen Schrebergarten ratterte.

Trotzdem wartete er damit, seine Augen zu öffnen, um noch ein paar Momente von dieser Szenerie auskosten zu können – um noch einen letzten Blick auf ihr Gesicht zu werfen.

Schließlich blinzelte er, als es ihm nicht mehr gelang. Die Verbindung zur Traumwelt war abgerissen, ließ ihn gegen seinen Willen in der Realität zurück. Das fahle Licht, das durch die Vorhänge in seine Schlafkammer fiel, kündete von einem neuen Morgen.

Von der Straße dröhnten die ersten Geräusche des langsam in Gang kommenden Verkehrs herauf; ein behäbiger Riese, der stetig und unaufhaltsam zum Leben erwachte. Bald schon würde die Luft erfüllt sein von geschäftigem Rauschen.

Simon blieb noch eine Weile liegen, um vollends zu sich zu kommen. Wenn er von ihr träumte, schien das immer wie ein Ausflug in eine andere Welt zu sein; es fühlte sich jedes Mal so echt an.

‚Vielleicht eine Seelenreise?‘, grübelte er. In eine andere Dimension, ein Paralleluniversum? ‚Blödsinn‘, wies er sich zurecht. Auch wenn es sich so real anfühlte – es waren Träume, weiter nichts. Wenn auch sehr schöne Träume.

Er konnte sich nicht erinnern, wann sie ihm das erste Mal erschienen war. Vermutlich war sie schon immer dort gewesen – dort, in seinen Träumen. Er konnte sich noch erinnern, wie sie als Kinder an diesem Fluss gespielt hatten. Doch diese Erinnerungen waren bereits ziemlich verblasst. Das Einzige, das er überhaupt noch genau wusste, war, dass es definitiv sie gewesen war.

Immer schon, immer nur sie. Dabei wusste er nicht einmal ihren Namen, ihren wirklichen Namen. Natürlich hatte er ihr viele Namen gegeben über die Jahre, immer solche, die ihm gerade besonders gut gefielen; seit einiger Zeit nannte er sie Penélope.

Und dennoch, überlegte Simon, während er sich langsam im Bett ausstreckte, existierte sie nur in seinem Kopf. Wie also konnten diese Träume immer so real sein, sich so echt anfühlen?

Was gäbe ich darum, dich im wirklichen Leben zu treffen!

Langsam erhob er sich aus dem Bett. Der Wecker zeigte kurz vor sieben, würde also erst in einer Stunde klingeln. Normalerweise wurde er eine halbe Stunde vor dem Wecker wach, er hatte also massig Zeit, sich auf den Tag vorzubereiten.

Auf sein Gespräch mit Professor Weinreb. Simon sah dem einerseits mit Gelassenheit, andererseits aber auch mit etwas gemischten Gefühlen entgegen. Er hatte keine Ahnung, was der Prof von ihm wollte. Dass es an seiner Arbeit nichts zu beanstanden gab, dessen war er sich sicher, also konnte er sich eigentlich keinen Grund vorstellen, der ein solches persönliches Gespräch nötig gemacht hätte. Vielleicht wollte Weinreb ja nur ein bisschen plaudern? – Das tat er ja sehr gerne, nur beraumte er deswegen normalerweise nicht extra ein Gespräch mit Termin und allem Pipapo an.

Üblich war vielmehr, dass der Prof einfach bei ihnen im Büro vorbeikam, zwischen den Rechnern herumspazierte und sie in ein Gespräch über die Arbeit verwickelte, die gerade anstand. Meist ließ er sich irgendein technisches Detail erklären, um davon ausgehend dann in alle möglichen Richtungen abzuschweifen. Was zwar den Betrieb aufhielt, dafür aber meist ungemein interessant war; Simon kannte niemanden, der auch nur annähernd so belesen und so viel gereist war wie Emil Weinreb. Sein ganzes Leben hatte der alte Professor der Wissenschaft und der Forschung gewidmet.

Simon füllte Kaffeepulver und Wasser ein und nahm eine kurze Dusche, während die Kaffeemaschine fauchend und schnaubend ihre Arbeit tat. Aus dem Radio tönten wie meist am Morgen leichte, beschwingende Töne eines Streichorchesters.

Noch mit dem Handtuch um die Hüften gewunden schmierte er sich zwei Brote und servierte sie auf einem Teller auf seinem kleinen Esstisch. Die Jumbotasse Kaffee, die er sich einschenkte, würde noch ein wenig abkühlen müssen, deshalb ging er sich zuerst ankleiden. Dunkle Jeans und blau gestreiftes Hemd, wie immer. Weder schrill noch konservativ. Nur dass das Hemd nicht immer blau und längsgestreift war.

Als er schließlich am Tisch Platz nahm, dampfte der Kaffee nicht mehr. Das Streichorchester wich einem Nachrichtensprecher, der mit seriöser Stimme die Neuigkeiten aus aller Welt vortrug. Simon hörte nicht einmal mit halbem Ohr hin; in seinen Gedanken war er wieder bei ihr.

Es war schon einige Zeit her, seit er das letzte Mal von ihr geträumt hatte. Deshalb war diese Traumbegegnung am Morgen besonders wichtig für ihn gewesen. Ein Zeichen von ihr, ein Traumsignal. Danach hatte er sich gesehnt. Nur in diesen Träumen fühlte er sich echt und vollkommen, fühlte sich seine Wirklichkeit wahrhaftig an. Nur in diesen Träumen vermochte er, das Glück der Liebe zu verspüren.

‚Wenn ich nur wüsste, wo du bist“, dachte er mit leichter Bitterkeit und verzehrte den letzten Bissen seines Brotes. Und fügte in Gedanken ein sehnsuchtsvolles „Geliebte“ hinzu.

Während er den Kaffee fertig trank, blickte er zum Fenster hinaus. Beobachtete die Leute, wie sie durch die Seitenstraße der Umgebung wuselten. Viele Wiesen und Bäume, breite Fußwege, ein richtiges Kleinstadtidyll. Hier konnten selbst die Kleinsten noch allein zur Schule gehen, ohne Gefahr zu laufen, von einem übermüdeten Lkw-Fahrer oder einem telefonierenden Geschäftsmann über den Haufen gefahren zu werden.

Mit den Jahren waren ihm die Gesichter der Menschen vertraut geworden; es schienen immer die gleichen Leute zu sein, die man zu bestimmten Zeiten sah. Rentner, die ihre Hunde ausführten, erwiesen sich dabei als die zuverlässigsten. Oder die immer so entspannt wirkende Dame vom Verlagsservice vis-à-vis, die eben mit ihrem fröhlich wedelnden, struppigen Mischling auf die Straße trat. Simon musste nicht einmal auf die Uhr schauen, um zu wissen, dass es jetzt ziemlich genau um acht herum sein würde. Diese beiden waren jeden Tag um die exakt gleiche Zeit unterwegs, Sommer wie Winter, Regen oder Schnee.

Bei einem Arbeitsweg von gut zehn Minuten hatte er immer noch viel überflüssige Zeit; früher hinzugehen, erschien ihm keine gute Idee, da der Prof ihm schon mehrmals verboten hatte, noch weitere Überstunden zu machen. Ob es wohl darum ging – Weinreb wollte ihn auf seine höchst eigene, charmante Art nötigen, endlich seine Überstunden durch etwas Urlaub abzubauen?

Simon lächelte. ‚Das wird es wohl sein‘, dachte er. Doch was, zum Donnerwetter, sollte er nur mit Urlaub anfangen? Er wusste ja schon an Feiertagen und langen Wochenenden kaum, was er mit seiner Zeit anstellen sollte.

Immerhin fühlte er sich jetzt etwas sicherer, jetzt, da er zu wissen glaubte, was der Professor von ihm wollte. Er stellte die leere Tasse in die Spüle, schlüpfte in seine Schuhe, zog sich die Jacke über und verließ die Wohnung.

Simon liebte den Spaziergang ins Büro an der frischen Morgenluft. Gemächlich schlenderte er in Richtung Fluss und inhalierte den Morgentau. Noch war es kühl, doch schon bald würde die Sonne mehr Kraft haben; die Jacke würde er in der Mittagspause dann sicher nicht mehr brauchen. Er folgte dem Fluss noch etwa zehn Minuten und ging dann in weitem Bogen durch die Vorstadt; dort machte er noch einen weiteren kleinen Umweg zum Bäcker, um sich ein Plunderstück zu holen.

Während er die Süßigkeit verzehrte, schlug er den Weg in Richtung seines Arbeitsplatzes ein. Er achtete darauf, sich nicht mit dem Puderzucker, der von dem Gebäckstück rieselte, zu bekleckern, was sich gar nicht einmal als so leichtes Unterfangen erwies.

Gerade als er den letzten Bissen verschlungen hatte, bog er in die altehrwürdige Archimedes-Allee ein, an deren Ende sich das majestätische Gebäude des Landesarchivs erhob. Simon betrat das Gebäude und suchte als Erstes eine Toilette auf, um sich die Hände zu waschen. Mit klebrigen Fingern konnte er dem Prof ja nicht gut die Hand reichen.

Bei der Gelegenheit prüfte er auch gleich noch, ob Hemd und Frisur richtig saßen – nicht, dass Weinreb je auf die Aufmachung seiner Mitarbeiter geachtet hätte, aber das war der Anspruch, den Simon an sich selbst stellte: Stets gepflegt und adrett zu erscheinen. Unauffällig, nach Möglichkeit.

Deshalb ergab seine Prüfung auch nichts. Er sah aus wie immer. Der Prof würde sich ihm gegenüber verhalten wie immer. Es gab keinen Grund, die Sache noch länger hinauszuzögern. Also atmete er tief durch und machte sich auf den Weg in das Büro des Professors.

Immer noch mit einem leicht mulmigen Gefühl klopfte Simon an der Tür zu Weinrebs Büro. „Herein!“, tönte es von drinnen.

Er drückte den schweren Messingknauf und betrat den Raum. Der war voller uralter und sehr wuchtiger Möbel. Von den Wänden war nichts zu sehen; die waren komplett von Bücherregalen bedeckt, denen der eigentümliche Geruch sehr alter Werke entströmte.

Der Professor thronte inmitten des Raumes an einem riesigen Schreibtisch, der vermutlich schon seit Jahrzehnten den unterschiedlichen Direktoren des Landesarchivs gedient hatte. Das massive Möbelstück drohte sich beinahe durchzubiegen unter der Masse der Bücher, Briefe und Dokumente, die der Professor in fein säuberlichen Stapeln darauf hortete. Hinter ihm waren zu beiden Seiten des Schreibtisches große Fenster, durch die das helle Licht des Tages freundlich herein grüßte.

Weinreb, der eben noch mit Papieren in einer Dokumentenmappe hantiert hatte, blickte hinter seiner Lesebrille auf. Er war ein freundlich lächelnder Mann mit einer mächtigen Stirnglatze und schon recht ergrautem, etwas zu langem Haar an den Seiten. Wie fast immer war er mit einem altmodischen, karierten Anzug, der fast etwas zu schlicht für seine Position erschien, bekleidet. Darin sah er ein wenig aus wie ein zweitklassiger Buchhalter. Seine Lesebrille trug Weinreb prinzipiell den ganzen Tag über auf seinem Nasenrücken spazieren; sein Bart, der etwas an den von Lenin erinnerte, bedurfte wieder einmal der kundigen Hände eines Friseurs, genau wie das letzte verbliebene Haar um seine Glatze herum.

Insgesamt erweckte er unwillkürlich den Eindruck eines zwar liebenswerten, jedoch harmlosen und etwas schusseligen Intellektuellen. Dieser Eindruck verflüchtigte sich jedoch recht schnell, sobald man ihm ins Gespräch kam und einen ersten Eindruck seines brillanten, gewitzten Geistes erhielt.

Als er Simon erblickte, sprang er von seinem Sessel auf und kam mit ausgestreckter Hand um den Schreibtisch herum.

„Simon, da sind Sie ja! Nehmen Sie doch bitte Platz!“ Einladend wies der Professor auf einen der drei schweren Ledersessel, die für Besucher aufgestellt waren. Während Simon sich setzte, marschierte Weinreb umständlich wieder um den Schreibtisch herum und ließ sich vorsichtig wieder nieder.

„Trinken Sie einen Kaffee mit mir?“, fragte er schmunzelnd, nachdem er Simon eine Kunstpause lang in die Augen geschaut hatte.

Mit dieser Frage hatte Simon nicht gerechnet; doch bevor er noch lange überlegen konnte, hatte der Professor schon den Telefonhörer in der Hand.

„Felicitas, würden Sie bitte Kaffee bringen?“ Dann hielt Weinreb den Hörer zu und zischte: „Haben Sie schon gefrühstückt? Ich könnte auch Croissants kommen lassen?“

Simon, der sich halbwegs gefangen hatte, verneinte mit einigen unbeholfenen Gesten. Nach dem Plunderstück konnte er wirklich nichts mehr essen. Der Professor zuckte mit den Schultern, ein Hauch des Bedauerns huschte über sein Gesicht, während er den Hörer auflegte.

„Nun, mein junger Freund, Sie wundern sich sicher, weshalb ich Sie zu diesem Gespräch gebeten habe“, sagte Weinreb dann.

Das war eine Feststellung, keine Frage. Simon nickte trotzdem und sagte „Ja“.

„Auch wenn es vielleicht ein wenig dramatisch klingt, aber ich möchte mich mit Ihnen über Ihre Zukunft unterhalten“, begann der Prof die Unterhaltung.

Simon musste sehr verdattert dreingeschaut haben, denn der Alte brach in ein schallendes Gelächter aus. „Schauen Sie doch nicht so, das ist doch nichts, wovor Sie sich zu fürchten brauchten! Ah …“

Er hielt inne, da in diesem Moment seine Vorzimmerdame mit einem Tablett hereinkam. Weinreb schob zwei Stapel Bücher zur Seite, um Platz zu machen und bedankte sich währenddessen sicher dreimal bei Felicitas.

Als sie den Raum wieder verlassen hatte, wies er Simon an, sich zu bedienen. Es dauerte einige Minuten, bis beide sich dampfenden Kaffee aus der Kanne eingeschenkt sowie Milch und Zucker eingerührt hatten. Als sie schließlich, ihre Untertassen in der Linken balancierend, da saßen, kam Weinreb wieder auf das eigentliche Thema zurück.

„Wie lange arbeiten Sie jetzt schon hier?“

„Das müssen so an die neun Jahre sein“, antwortete Simon nach kurzem Nachdenken. Er war sich nicht ganz sicher, aber das kam in etwa hin.

„Wissen Sie, ich schätze Ihre Arbeit sehr. Wir alle hier tun das“, setzte der Professor an. „Die ‚Pilgerwege‘-Veranstaltungen haben nicht zuletzt dank Ihres Einsatzes so prächtig funktioniert, von der Datenerfassung gar nicht zu reden.“ Der alte Mann lächelte freundlich und nickte Simon zu, was wohl als Aufmunterung gedacht war.

„Danke, Herr Professor“, antwortete Simon.

Er hatte zwar erst nur bei der Recherche zu dieser Veranstaltungsreihe ausgeholfen, war dann aber nach und nach immer weiter in das Projekt involviert worden. Dabei war es um „Mittelalterliche Handels- und Pilgerwege“ gegangen – schriftliche Aufzeichnungen, Sitten und Gebräuche der damaligen Zeit und so weiter. Schließlich war die Stadt damals ein bedeutendes Handelszentrum gewesen. Simon war teilweise mit dem Professor persönlich, teilweise mit dessen Assistenten in alten Klosterbibliotheken gewesen, wo man in verstaubten, ledergebundenen Bänden aus längst vergangener Zeit nach geschichtlichen Belegen gesucht hatte.

Die Arbeit hatte ihm Spaß gemacht, er hatte dabei einige alte Äbte kennengelernt, die viele spannende Geschichten aus der Vergangenheit zu erzählen wussten – aber Simon hatte diesen seinen Anteil am Erfolg der Ausstellung eher gering eingeschätzt. Im Prinzip hatte er hauptsächlich die Technik bedient und jene Daten erfasst, die ihm die anderen Mitarbeiter vorgelegt hatten.

Hier war ihm sein Talent zu Hilfe gekommen. Daten zu sammeln, zu organisieren und auszuwerten war immer schon eine Leidenschaft von ihm gewesen. Der Vorgang, einer chaotischen Anordnung Struktur zu verleihen, hatte ihn schon als Kind fasziniert; selbst seine Spielzeugautos waren stets nach Farbe, Größe und Funktion geordnet gewesen. Doch was als Kind nur ein Fimmel gewesen war, hatte sich nach dem Unfall zu einer regelrechten Obsession bei ihm ausgewachsen – ganz so, als könne er dadurch vermeiden, dass so ein Unfall noch einmal passierte.

„Allerdings frage ich mich schon seit einer Weile, warum Sie nicht endlich weitermachen. Mehr machen, als Sie hier in dieser Position im Moment machen können“, sagte Weinreb und blickte ihn fragend an.

„Wie meinen Sie das?“, fragte Simon, der insgeheim froh war, dass es doch nicht um die leidige Urlaubsgeschichte ging.

Der Professor grinste verschmitzt. „Ich meine, ob Sie nicht endlich ihr Studium wieder aufnehmen wollen.“

Damit war die Katze aus dem Sack. In diese Richtung hatte der Professor auch schon früher gebohrt. In den letzten Monaten jedoch nicht mehr, weshalb Simon angenommen hatte, dass dieses Thema endlich durch war. Vielleicht war er aber auch nur zu beschäftigt gewesen, wegen des „Wege“-Projekts.

Offenbar verharrte er zu lange in der Sprachlosigkeit, weshalb Weinreb erneut das Wort ergriff, um die entstandene Stille nicht weiter auszudehnen: „Abgesehen davon, dass ich Ihnen mit einem Abschluss in der Tasche wesentlich mehr für Ihre Arbeit bezahlen könnte, erachte ich es auch für Ihren persönlichen Lebensweg als wichtig, dass Sie sich auf ein Gebiet festlegen und sich dort dann … nun ja, spezialisieren. Sie sind ein talentierter junger Mann, es wäre schade, wenn Sie ihren persönlichen Reifeprozess weiter verzögern würden.“

Simon schluckte; das waren deutliche Worte, mit denen er nicht gerechnet hatte. „Ich verstehe, was Sie meinen, Herr Professor. Ehrlich gesagt, muss ich Ihnen gestehen, dass ich darüber bisher gar nicht nachgedacht habe.“

„Diesen Verdacht hatte ich schon, deshalb habe ich Sie ja auch zu mir eingeladen“, sagte der Professor lächelnd. „Verstehen Sie mich nicht falsch, ich schätze Sie sehr als Mitarbeiter und möchte Sie auf keinen Fall verlieren; aber ich sehe es genauso als meine Pflicht an, meine Angestellten bei ihrem beruflichen Fortkommen zu begleiten, zumindest so gut es mir möglich ist.“

„Das weiß ich zu schätzen, Herr Professor“, antwortete Simon, da ihm im Moment nichts Besseres dazu einfiel.

„Neun Jahre arbeiten Sie also schon hier. Das ist eine lange Zeit, finden Sie nicht?“, erkundigte sich Weinreb.

„Schon …“, antwortete Simon vorsichtig. Nicht zu wissen, worauf der Prof eigentlich hinauswollte, behagte ihm gar nicht.

„Und Ihr Engagement war ursprünglich nur eine Beschäftigung, um das Studium zu begleiten, oder?“

Auch das stimmte. Es waren damals Studenten gesucht worden, um den umfangreichen Bestand des Landesarchivs zu digitalisieren. Simon hatte zu dem Zeitpunkt zwar gerade erst mit Informatik begonnen gehabt – nachdem er sich davor zuerst an Philosophie und dann an Literatur versucht hatte – doch das war allen Beteiligten als ausreichende Qualifikation erschienen.

Insgesamt waren sechs Studenten dafür angestellt worden; außer Simon waren alle nach spätestens zwei Jahren wieder weg gewesen, hatten andere, aufregendere Jobs angenommen, mit ihrem Studium weiter gemacht. Nur Simon war geblieben.

Nicht nur geblieben, er hatte sich auch mit der Zeit immer mehr eingebracht und darüber natürlich die Universität zusehends vernachlässigt. Als schließlich eine eigene EDV-Abteilung eingerichtet wurde, war es nur naheliegend, dass er sich um eine der Stellen bewarb. Zuerst war es nur ein 30-Stunden-Job gewesen, der ihm erlaubt hätte, wenigstens in geringem Maße weiter zu studieren; die Kombination aus seiner Unlust, dies zu tun einerseits und seiner immer weiter gewachsenen Erfahrung in der Abteilung andererseits hatte dann bald zu einer Vollzeitanstellung geführt.

Immerhin hatte er zu dieser Zeit sogar seinen eigenen Abteilungsleiter angelernt; das war mittlerweile gut vier Jahre her und es war auch das letzte Mal gewesen, dass Professor Weinreb und Simon ein ähnliches Gespräch geführt hatten.

„Ursprünglich schon, aber ich arbeite jetzt schon fast fünf Jahre Vollzeit. Mir gefällt meine Arbeit, ich bin zufrieden so, wie es ist“, antwortete Simon.

Der Professor runzelte kurz die Stirn und setzte dann wieder sein entwaffnendes Lächeln auf. „Es ist natürlich sehr schön, wenn jemand das von sich behaupten kann – dass ihm seine Arbeit gefällt und er zufrieden damit ist. Das wird heutzutage immer seltener. Trotzdem möchte ich gerne wissen, wie es dazu kommt, dass Sie offenbar nicht einmal daran gedacht haben, ihr Studium wieder aufzunehmen. Sie sind doch noch nicht mal dreißig, Sie können doch nicht allen Ernstes den Rest Ihres Arbeitslebens im Keller zwischen diesen ganzen seelenlosen Apparaten hocken wollen?“

Simon lachte kurz; der „Keller“, wo wertvolle, alte Bände und Dokumente konserviert wurden, lag in Wirklichkeit im Erdgeschoss und war ein hochmoderner, klimatisierter Arbeitsplatz im ruhigen Ambiente der Vorstadt, mit Blick auf den angrenzenden Park samt Springbrunnen und Kinderspielplatz. Die „seelenlosen Apparate“ mochten vielleicht auf den Professor befremdlich wirken, der sich als Mann der Keilschrift nicht viel aus den modernen Medien machte, waren aber in Wirklichkeit das Beste, was die moderne Technik zu bieten hatte.

Simon war schon in Zeitungsredaktionen und Fernsehstudios gewesen – dort hätte man wirklich von einer summenden und blinkenden Hölle der seelenlosen Apparate sprechen können. Hier jedoch gab es massig Platz für jeden, die Monitore standen auf Möbeln aus dem vorigen Jahrhundert und die Server waren in schweren Wandschränken untergebracht, die mit altmodischen Drechselarbeiten verziert waren und für die man ein spezielles Belüftungssystem hatte austüfteln müssen, damit die wertvollen Möbel durch die Hitze, die die Geräte abstrahlten, keinen Schaden nahmen.

„Wie ich schon sagte, Professor: Ich bin sehr zufrieden mit meiner Situation, meine Arbeit bereitet mir Freude und ich tu’ sie sehr gerne. Ich sehe eigentlich keinen Grund, etwas an meiner Situation zu verändern. Aber ich bin Ihnen natürlich dankbar, dass Sie sich Gedanken machen.“

Der Professor, der gerade einen Schluck von seinem Kaffee genommen hatte, schüttelte unmerklich den Kopf und legte die Stirn in Falten, während er die Tasse wieder abstellte. Dann hakte er seine Finger ineinander und blickte Simon in die Augen.

„Ich finde es schade, dass Sie Ihre Talente hier verschwenden, Simon. Ein intelligenter junger Mann wie Sie muss doch vorwärtsgehen im Leben, sein Wissen erweitern, Neues dazulernen. Wenn Ihnen Ihre Arbeit so gut gefällt, dann kann ich Ihnen persönlich versichern, dass Ihre Stelle immer für Sie frei bleiben wird, solange Sie das wollen. Ich will Sie ja nicht verlieren, im Gegenteil – mir wäre es nur wesentlich lieber, wenn Sie einen Abschluss machen würden und ich Sie dann auf einer höheren Ebene einsetzen könnte. Sie könnten schon lange der Leiter Ihrer Abteilung sein, das wissen Sie doch?“

Simon nickte zögerlich.

„Interessieren Sie sich nicht mehr für Informatik, ist es das? Bei Gott, das könnte ich gut verstehen! – Aber dann hätten Sie doch immer noch jede Möglichkeit, etwas anderes zu studieren. Wofür könnten Sie sich noch begeistern?“, bohrte Weinreb weiter.

Genau das war es. Simon interessierte sich zwar für vieles ein bisschen, jedoch für nichts in einem Ausmaß, als dass er sich deswegen in ein Studium hätte vertiefen wollen. Von Begeisterung ganz zu schweigen. Schließlich wusste er ja nur zu gut, wie schnell alles vorbei sein konnte – wozu also sein Herzblut investieren?

Er lebte sein Leben zurückgezogen und auf Sparflamme, machte seine Arbeit und vertrieb sich die Freizeit mit Büchern und langen Spaziergängen. Der Ehrgeiz, der die meisten seiner Altersgenossen antrieb, dieser Drang, es beruflich „zu etwas zu bringen“, war bei ihm überhaupt nicht vorhanden. Weder war er unternehmungslustig, noch besaß er eine künstlerische oder sonstige Veranlagung, die es sich gelohnt hätte herauszubilden; weiter verfügte er auch nur über sehr wenige soziale Kontakte, die er, wenn überhaupt, auch nur sehr dürftig pflegte.

Dabei ging es weniger darum, dass er Menschen nicht mochte, sondern vielmehr, dass er sich in der Gegenwart anderer immer recht deplatziert fühlte. Fast alle Leute, die er kannte, schienen ein aufregendes Leben zu führen, in dem stets aufregende Dinge passierten, und sie plapperten auch ununterbrochen darüber. Er hingegen wusste nie, was er sagen oder erzählen sollte. Irgendwelche Datenbankprobleme oder Darstellungsfehler, die bei der Arbeit vorkamen, waren nun mal kein spannendes Thema für eine Unterhaltung und abseits seines Berufes passierte in seinem Leben eigentlich so gut wie nie etwas. In fröhlicher Runde mit anderen zusammen sitzend fühlte er sich immer wie ein Meeresfisch in einem Süßwassersee: Es war ein anderes Medium, das sie bewohnten, eine ihm fremde Welt.

Wahrhaft lebendig fühlte er sich nur, wenn er von ihr träumte. Nur dann erschien ihm das Leben erfüllt, lebenswert, nur mit ihr zusammen machte es Sinn.

Kurz, er hatte bis heute keine Bestimmung in seinem Leben gefunden. Doch das konnte er dem Professor natürlich nicht so sagen.

„Nun ja, ich würde in der Tat nicht mehr Informatik studieren wollen, da haben Sie schon recht“, antwortete er stattdessen.

„Was dann? Philosophie hatten Sie doch auch einmal belegt, und … hm …“

„Literatur“, half Simon dem Professor aus.

„Beides sehr schöne Fächer. Wollen Sie sich nicht in eines davon vertiefen?“

Da er sah, wie Simon sich wand, während er um eine Antwort rang, ergänzte der Professor: „Sie müssen mir natürlich nicht hier und jetzt auf den Kopf etwas zusagen. Ich möchte Sie mit diesem Gespräch ja nicht unter Druck setzen, sondern lediglich einen Denkprozess bei Ihnen in Gang setzen. Lassen Sie sich Zeit, gehen Sie in sich, überlegen Sie genau und dann wird sich früher oder später von ganz allein ein Weg auftun. Sie könnten ja auch etwas ganz anderes machen – Geschichte, Germanistik, was immer Ihnen vorschwebt. Na?“

Das aufmunternde „Na“ und der freundlich-verschmitzte Gesichtsausdruck des Professors erweckten in Simon die Hoffnung, dass das Gespräch bald zu Ende sein würde. Das entspannte ihn ein wenig.

„Wenn, dann würde mich Philosophie schon am ehesten interessieren. Aber Sie haben mich damit wirklich ein wenig auf dem falschen Fuß erwischt, Herr Professor.“

Weinreb winkte lächelnd ab. „Natürlich, aber machen Sie sich keinen Kopf deswegen. Wie gesagt, ich wollte dieses Thema nur einmal ansprechen, damit Sie selber anfangen, sich ein paar Gedanken zu machen. Dass so eine Überlegung Zeit braucht, ist mir sehr wohl bewusst. Allerdings gibt es da noch etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen möchte. Eine ganz andere Sache.“

Simon hatte eben den letzten Schluck aus der Kaffeetasse genommen; zu früh, wie es ihm nun erschien.

„Noch etwas?“, fragte er leicht verwundert.

Jetzt setzte der Professor ein besonders spitzbübisches Lächeln auf. „In der Tat, und es passt sogar zu dem Thema, das wir gerade hatten, hängt gewissermaßen damit zusammen.“

„So?“, sagte Simon und wunderte sich, was da wohl noch kommen würde.

„Ich habe eine Aufgabe für Sie. Und zwar eine ganz besondere.“ Weinreb öffnete eine Lade an seinem Schreibtisch und zog eine Mappe hervor.

„Professor Odilo Vasser, der Name sagt Ihnen sicher etwas“, sagte er und suchte einen freien Platz auf dem Tisch, wo er die Mappe hinlegen konnte.

„Ja, das war ein Musiklehrer. Aber der ist doch schon lange tot?“ Simon konnte sich dunkel an den Musiker erinnern. Ein kleiner, rundlicher Mann mit Glatze und einem liebenswürdigen Lächeln, sehr beliebt bei seinen Schülern. Vasser hatte auch zu Simons Schulzeit noch unterrichtet; er selber hatte ihn jedoch nie als Lehrer gehabt.

„Sein Todestag jährt sich im Oktober zum zehnten Mal. Er muss etwa um die Zeit gestorben sein, als Sie hier zu arbeiten begonnen haben, ist das nicht ein sonderbarer Umstand?“ Der Professor hielt inne, zwinkerte kurz und starrte für einen Moment versonnen an Simon vorbei; so, als sei er selber überrascht von diesem seltsamen Zufall, über den er hier eben gestolpert war.

Doch dann sprach er weiter: „Nun, jedenfalls geht es darum, dass zu seinem runden Todestag einige Gedenkfeiern für ihn abgehalten werden, immerhin hat der Mann sich große Verdienste erarbeitet. Er war der erste Sohn unserer Stadt, der es in die großen Philharmonie-Orchester geschafft hat, wussten Sie das?“

Simon schüttelte den Kopf.

„Und nicht nur das – er hat es auch fertig gebracht, dass ihm etliche seiner Schüler nachfolgen konnten in die großen Konzertsäle dieser Welt. Ganz abgesehen von den unzähligen Jazz- und sonstigen Musikern, die unter seiner Kuratel herangereift sind. Keiner verstand es so gut wie er, das Feuer der Begeisterung für die Musik in den jungen Menschen zu entfachen wie Professor Vasser. Aber das werden Sie ja bald selbst herausfinden.“

Der Professor legte hier eine Kunstpause ein und lehnte sich, amüsiert schmunzelnd, in seinem Sessel zurück.

„Sie meinen …?“, fragte Simon aufs Geratewohl, ohne den Satz wirklich zu Ende sprechen zu können. Er wusste nicht, was der Professor genau meinte, ihn beschlich jedoch eine Ahnung.

Endlich öffnete Weinreb die Mappe und entnahm ihr ein Notizblatt. „Ich habe mir erlaubt, Ihnen die Nummer von Professor Vassers Schwester herauszusuchen. Sie wohnt immer noch in der Familienresidenz, in der sie auch damals, als Vasser noch lebte, mit ihm zusammen gewohnt hatte. Eine sehr nette alte Dame, die sich sicher freuen wird, sich mit Ihnen zu unterhalten. Um mit seinen Lehrerkollegen von damals zu sprechen, müssen Sie ja nur zurück an Ihre alte Schule gehen.“

Mit diesen Worten schob er ihm das Notizblatt über den Tisch. Hernach senkte der Professor seine Stimme ein wenig. „Wie bereits angedeutet, anlässlich seines zehnten Todestages finden einige Feierlichkeiten statt. Ein Musikpavillon, der seinen Namen tragen soll, wird eingeweiht, es werden Aufführungen seiner Stücke stattfinden …“

„Er hat auch komponiert?“, entfuhr es Simon.

Weinrebs Augen blitzten kurz auf. „Aber natürlich hat er komponiert! Zwar kein besonders umfangreiches Werk, da er ja leider viel zu früh verschieden ist, aber dennoch drei Opern, einige Sinfonien und, hm, jede Menge anderer Sachen. Ich bin nicht so bewandert in Sachen Musik, muss ich gestehen.“

Jetzt schmunzelte Simon. Weinreb war Altertumsforscher mit Leib und Seele, interessierte sich hauptsächlich für Kulturen, die schon seit Jahrtausenden nicht mehr existierten; kein Wunder, dass jemand wie er, der neben Altgriechisch und Aramäisch auch noch Sanskrit zu lesen vermochte, neben seinen Forschungen keine Zeit mehr gehabt hatte, sich auch noch ein umfangreiches Musikwissen anzueignen.

„Ich möchte, dass Sie eine komplette Vita von Professor Vasser erstellen – mehr noch, eine Vita, das klingt so steif …“ Der Professor schien kurz zu überlegen, blinzelte in die Luft, wie das so seine Art war. „Eine Laudatio! Ja, man sollte genug Material für die ganzen anstehenden Festreden davon ableiten können, und natürlich für eventuelle Veröffentlichungen zu diesem Anlass. Sprechen Sie mit allen, derer Sie habhaft werden können und die mit Professor Vasser zu tun hatten, kontaktieren Sie ehemalige Studenten – was immer Sie tun müssen, um ein möglichst umfangreiches Bild seines Wirkens und Schaffens zu erstellen.“

Zufrieden lächelnd lehnte Weinreb sich in seinem Sessel zurück und beobachtete Simon, dessen Züge sich zunehmend erhellten.

„Sie können sich für ihre Recherchen natürlich so viel Zeit nehmen, wie Sie für nötig erachten. Da der Professor auch beinahe ein Jahrzehnt in Florenz gelehrt hat, steht Ihnen natürlich auch ein Reisebudget zur Verfügung – kein allzu großes zwar, Sie werden wohl eher mit dem Zug fahren müssen als zu fliegen – aber dennoch dürfte es Ihnen für einen angenehmen, zweiwöchigen Aufenthalt ausreichen. Na, ist das was für Sie?“

Simon konnte seine Freude kaum verbergen. „Das klingt nach einer sehr spannenden Aufgabe. Vielen Dank, dass Sie mir diese Recherche übertragen, Herr Professor“, bedankte er sich überschwänglich.

Ein spitzbübisches Lächeln huschte wieder über Weinrebs Gesicht. „Ehrlich gesagt, möchte ich Ihnen damit einen Ansporn verleihen. Sie wissen, dass diese Arbeit normalerweise nicht von einem wissenschaftlichen Assistenten verrichtet wird. Ich habe mir gedacht, wenn Sie einmal aus dieser Perspektive sehen, wie Ihre tägliche Arbeit aussehen könnte, wenn Sie erst einmal Ihren Abschluss hätten, dann würde Sie nichts mehr davon abhalten, diesen mit Feuereifer in Angriff zu nehmen. Denn – das muss ich Ihnen ganz klar sagen: Egal, wie gut Sie das auch machen werden, ich biete Ihnen diese Möglichkeit nur einmal.“

Simon nickte. „Das ist mir bewusst, Herr Professor. Ich verspreche, dass ich darüber nachdenken werde“.

„Nicht mehr und nicht weniger erwarte ich von Ihnen, mein Junge. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die nächsten paar Wochen und Monate Sie davon überzeugen werden, dass es sich durchaus lohnen würde, nochmal zurück auf die Universität zu gehen“, sagte Weinreb und machte Anstalten, sich zu erheben.

Simon tat es ihm gleich; die Unterredung schien sich ihrem Ende zuzuneigen.

Während der Professor die Hand ausstreckte, sagte er: „Am besten besprechen Sie sich erst einmal mit Herzog. Ich habe ihn bereits informiert, dass ich Sie ihm für eine Weile wegnehmen werde. Er war natürlich nicht sonderlich begeistert, hat mir jedoch zugesichert, er werde entsprechend umplanen. Ihr Platz in der EDV bleibt natürlich der Ihre; doch Sie werden viel außer Haus unterwegs sein müssen, wenn Sie sich erst in die Materie eingearbeitet haben. Vielleicht können Sie es ja in der ersten Zeit noch so einrichten, dass sie Herzog zumindest auf Abruf zur Verfügung stehen?“

Simon ergriff Weinrebs Hand und drückte sie sachte. „Sicher. Ich werde mich gleich im Anschluss mit ihm besprechen.“

„Wenn Sie mich für Rückfragen brauchen, stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Sollten Sie Geld für Ihre Recherchen brauchen, etwa für ein Gespräch bei einem Abendessen, eine Taxifahrt oder etwas in der Art, wenden Sie sich einfach an Felicitas. Wie gesagt, es gibt einen bescheidenen Topf für diese Sache – ich rate Ihnen, diese Mittel so gut wie möglich auszuschöpfen.“ Bei diesen Worten zwinkerte der Professor ihm mit gespielt verschwörerischer Miene zu.

Simon musste erneut schmunzeln. Weinrebs joviale Art machte es ihm schier unmöglich, sich in seiner Gegenwart unbehaglich zu fühlen.

„Es wäre nett, wenn Sie mich gelegentlich über Ihre Fortschritte informieren würden. Und ich wünsche Ihnen natürlich viel Freude bei dieser Aufgabe“, sprach der Professor abschließend in feierlichem Tonfall.

Simon bedankte sich noch einmal und verließ dann mit einer Mischung aus Hochgefühl und Ratlosigkeit Weinrebs Büro. Er blieb kurz stehen, nachdem er die Türe hinter sich geschlossen hatte, um das eben geführte Gespräch ein wenig auf sich wirken zu lassen.

Das Hochgefühl darüber, diese spannende Recherche zugeteilt bekommen zu haben, wog eindeutig schwerer als seine Ratlosigkeit über die Versuche des Professors, ihn zur Wiederaufnahme seines Studiums zu bewegen. Das war zwar schon einige Male ein Thema gewesen, doch dass Weinreb ihn jetzt auf einmal dermaßen bedrängte, verwunderte ihn ein wenig. Vielleicht hatte der Professor ja recht und seine Motivation zu studieren würde wirklich im Laufe der Recherchen wieder erwachen.

Simon runzelte die Stirn und machte sich auf den Weg in Richtung Büro, um sich mit Herzog zu besprechen.

Die EDV war im Ostflügel des Landesarchivs untergebracht. Man hatte einen ehemaligen Versammlungsraum umgebaut, um fünf bis zehn Leuten mitsamt ihren elektronischen Gerätschaften Platz zu machen. Der Blick auf den weitläufigen Park, der sich hinter dem Gebäude erstreckte, war jedoch meist durch die Sichtblenden vor den Fenstern eingeschränkt, die zum Schutz vor Spiegelungen in den Monitoren angebracht waren.

Man lief hier über einen knarzenden, alten Holzdielenfußboden, der an den jeweiligen Arbeitsplätzen durch Teppiche vor den Rollen der Bürostühle geschützt wurde. Lediglich Herzog, der Abteilungsleiter, hatte ein eigenes, kleines Büro zur Verfügung, das direkt an ihren Raum angrenzte und durch eine schwere, dunkel gebeizte Eichentüre zu betreten war.

Als Simon das Büro betrat, war lediglich einer seiner Kollegen anwesend. Die anderen beiden waren entweder irgendwo im Haus unterwegs, um Anwender zu betreuen oder sie hatten sich bereits zur ersten Kaffeepause des Tages zurückgezogen.

Stefan Brenner, der anwesende Kollege, hob den Kopf und begann zu lächeln, als er Simon erblickte. „Morgen! Und? Was wollte der Prof von dir?“

Brenner war der frischeste Neuzugang, erst seit knapp über einem halben Jahr dabei. Er war etwa in Simons Alter und steckte mitten in seiner Abschlussarbeit, in der es um die interaktive grafische Aufbereitung von Daten ging. Ein ausgefuchster Programmierer, der jedoch im Moment noch seine Probleme mit den eher gemächlichen Abläufen innerhalb der altehrwürdigen Institution hatte, für die er jetzt arbeitete. Er wollte seine Modelle immer sofort am „lebenden Objekt“ – wie er es nannte – ausprobieren, doch das lebende Objekt waren im diesem Fall die Doktoren, Professoren und deren Mitarbeiter. Und die ließen sich nur höchst ungern von Änderungen in den Programmen überraschen, mit denen sie täglich arbeiten mussten.

„Ist Georg da?“, fragte Simon, nachdem er Brenner den Gruß abgenommen hatte.

„Ja, sitzt im Büro“, antwortete Brenner und verfolgte Simon mit neugierigem Blick, als dieser auf die Eichenholztüre zuging und klopfte.

„Herein!“, tönte es von drinnen.

Simon drückte die Klinke und betrat das Büro.

„Hallo Georg“, begrüßte er seinen Abteilungsleiter.

„Morgen. Na, kommst du, um die frohe Kunde zu verlautbaren, dass du uns verlässt?“, fragte Herzog und deutete auf den Besuchersessel.

Georg Herzog war ein Mann Anfang vierzig und sah wie der fleischgewordene Durchschnittsbürger aus. Größe, Haartracht, Figur, Kleidung – alles an ihm wirkte irgendwie genormt und standardisiert. Dabei war er ein äußerst angenehmer Vorgesetzter und darüber hinaus eine echte Kapazität auf seinem Gebiet, der Netzwerktechnologie. Er war es auch gewesen, der die hausinterne Vernetzung auf den neuesten Stand gebracht und mit der großen, weiten Welt des Internets zusammengekoppelt hatte.

Simon nahm Platz und sagte: „Ich verlasse euch doch nicht. Ich bin nur für die nächsten paar Monate zusätzlich noch am Recherchieren; Weinreb hat gesagt, ich soll mich mit dir besprechen, um einen möglichst schonenden Übergang zu gewährleisten.“

„Jaja“, brummte Herzog, „zu mir hat er gesagt, ich soll schauen, wie ich dich so schnell wie möglich freischießen kann. Ich hab ihm geantwortet, dass das alle unsere Projekte um genau die Zeit verzögern wird, die wir dich nicht zur Verfügung haben – da hat er nur gegrinst und gemeint, ich ‚würde das schon irgendwie einrichten‘.“

Er fuchtelte mit den Händen und wandte den Blick beschwörend gen Bürodecke. „Also, sprich, was ist dein Begehr?“

„Ich weiß doch selber nicht so genau, wie ich das angehen soll. Der Prof meinte zwar, ich solle mich sofort reinstürzen, aber ich denke, diese Woche werd’ ich noch hier in der Abteilung bleiben“, druckste Simon herum.

„Nein, nein, mein Freund. Wenn Weinreb sagt, du stürzt dich da rein … und wenn es der Schlund eines Drachens ist.“ Herzog lachte über diesen tollen Vergleich, der ihm da gelungen war.

„Du musst dich vorerst nur für irgendwelche Betriebsspitzen bereithalten, doch ich bezweifle, dass es in nächster Zeit viele davon geben wird. Läuft ja alles wie geschmiert, im Moment.“

„Ach? Na, wenn du meinst …“

„Jaja, der Brenner programmiert ja wie ein Verrückter und deine Anwender sollen Lukas und Christoph mit übernehmen. Dann können sie halt nur noch zwei statt drei Stunden am Tag Kaffee saufen und im Internet nackte Weiber anglotzen.“

Sie lachten beide kurz auf über diese leicht überspitzte Schilderung der momentanen Situation. Brenner war in der Tat ein Segen für die Abteilung, nicht zuletzt wegen seiner niemals nachzulassen wollenden Tatkraft.

„Erzähl mal, wozu braucht dich denn der Prof? Was musst du genau machen?“, erkundigte sich Herzog und ging zum Fenster, wo ein Aschenbecher auf dem Fensterbrett stand. Eigentlich wurde es ja nicht gerne gesehen, wenn innerhalb der Räumlichkeiten geraucht wurde, er nahm sich dieses Vorrecht als Abteilungsleiter jedoch heraus. Allerdings schränkte er sich dabei selber soweit ein, dass er nur in seinem Büro und dort auch nur direkt am offenen Fenster qualmte.

„Es geht um diesen Musiker, Professor Odilo Vasser“, setzte Simon an, während Herzog mit einer Hand das Fenster aufriss und sich mit der anderen eine Zigarette zwischen die Lippen steckte.

„Vasser! An den kann ich mich erinnern – ist der nicht schon lange tot?“, unterbrach ihn Herzog, während er sich seine Zigarette mit einem Benzinfeuerzeug ansteckte, das dem Raum augenblicklich die Duftnote einer Garage oder Tankstelle verlieh.

„Doch, im Oktober sind es zehn Jahre, dass er tot ist. Da soll es dann einige Gedenkveranstaltungen geben, sogar einen Musikpavillon wollen sie nach ihm benennen; ich soll jetzt sein Leben und seine Arbeit recherchieren, damit sein Wirken und Schaffen möglichst umfangreich dargestellt werden kann“, antwortete Simon.

„Sein Wirken und Schaffen, so, so“, brummte Herzog und imitierte dabei Weinrebs Tonfall. „Und wieso musst das ausgerechnet du machen, hat er keinen Assi mehr übrig?“, fragte er dann und atmete dabei eine gewaltige Rauchwolke aus.

„Er will, dass ich mit dem Studium weitermache und denkt, wenn er mich so etwas machen lässt, lecke ich wieder Blut“, antwortete Simon offen und sah zu, wie der Rauch zum Fenster hinauszog, hinein in die frische Vormittagsluft.

„Aha?“, machte Herzog und blickte kurz verwundert. „Und, ist das so? Leckst du wirklich Blut? Was denkst du?“

„Ich weiß nicht, kann schon sein“, murmelte Simon.

„Da hat der Prof schon recht, du könntest echt mal weitermachen. Bist ja schon fast dreißig, langsam wird’s Zeit“, wandte Herzog ein und gestikulierte mit der Zigarette.

„Wieso kriegst du eigentlich deinen Arsch nicht hoch? Du könntest ja den genau gleichen Job für wesentlich mehr Geld machen.“

Simon zuckte mit den Achseln. „Mir ist’s recht, so wie’s im Moment ist. Mir fehlt nichts, ich bin zufrieden.“

„Keine Ideale mehr, die heutige Jugend“, seufzte Herzog theatralisch. „Als ich so jung war wie du, da ging’s noch ums Aufsteigen und Karriere machen. Blut, Schweiß und Tränen! Heutzutage sind alle schon zufrieden, wenn sie sich irgendwie durchwursteln können. Der Weg des geringsten Widerstandes – wozu sich ein wenig anstrengen, wenn man doch auch so über die Runden kommt?“

Simon schmunzelte, denn Herzogs Tonfall machte klar, dass es sich bei seiner Rede eher um lockeres Geplauder handelte, denn um eine ernst gemeinte Ansprache.

„Weißt du, ich finde der Prof hat ganz recht mit seiner Absicht, dich wieder an die Uni zu bringen. Seine Methoden dazu kann man zwar hinterfragen, aber die Intention dahinter ist schon richtig.“

Das war jetzt wieder ernst gemeint.

„Ich finde die Methode gar nicht mal so schlecht“, sagte Simon und konnte sich ein breites Grinsen nicht verkneifen.

Herzog lachte kurz auf. „Ja, da hast du dir einen schönen Job an Land gezogen. Ich kannte den Vasser, der war ein sehr beliebter Lehrer; damals, an der Schule.“

„Der war angeblich ein richtiges Genie. Hat sogar Opern komponiert und Sinfonien; das hat mir der Prof im Briefing erzählt. Er war auch der Erste hier aus der Region, der es in die großen Philharmonie-Orchester geschafft hat – und einige seiner Schüler haben ihm das sogar nachgemacht. Er muss also wirklich ein ausgezeichneter Lehrer gewesen sein.“

Herzog lächelte. „Auf jeden Fall scheint der Prof es geschafft zu haben, dir wieder ein wenig Enthusiasmus einzupflanzen. Das ist ja immerhin schon mal was!“, sagte er und nahm dann einen letzten, geräuschvollen Zug von seiner Zigarette.

„Das ist doch auch total spannend“, bestätigte Simon. „Die Lebensgeschichte eines Menschen zu recherchieren, der schon so lange tot ist … und immerhin hat er einiges hinterlassen. Ich kenne mich zwar mit Musik nicht besonders gut aus, aber allein schon die Tatsache, dass der Mann ganze Opern geschrieben hat – das war sicher eine interessante Persönlichkeit.“

„Soweit ich mich erinnere, war er ein sehr umgänglicher Mensch. Ich hatte ihn nie als Lehrer, er hat ja nur die Musik-Sonderklassen unterrichtet. Aber alle ehemaligen Schüler von Vasser, die ich kenne, mochten ihn und schwärmten von seiner Begeisterung für Musik. Er hat seinen Unterricht immer den Bedürfnissen seiner Schützlinge entsprechend gestaltet, hat sie gelehrt, die aktuellen Popsongs nachzuspielen und die Noten ihrer Lieblingslieder niederzuschreiben. Noten schreiben, kannst du dir das vorstellen? Ich habe in meinem Grundschul-Musikunterricht auch mit Noten zu tun gehabt, das hab’ ich genauso wenig kapiert wie Stenografie.“ Mit diesen Worten nahm Herzog wieder hinter seinem Schreibtisch Platz, der von einem mächtigen Monitor dominiert wurde. Der Computer summte irgendwo unter dem Tisch vor sich hin; scheinbar nahm er lieber eingeschränkte Beinfreiheit in Kauf als ständig diesen summenden Turm vor der Nase stehen zu haben.

„Und weißt du schon, wie und wo du anfangen wirst?“, erkundigte er sich.

Simon zeigte ihm den Zettel, den er von Weinreb erhalten hatte. „Die Nummer von Professor Vassers Schwester. Er meinte, das wäre ein guter Beginn.“

„Wenn der Prof das sagt, dann hat er sich sicher was dabei gedacht. Na, in dem Fall wünsch’ ich dir viel Spaß beim ‚recherchieren‘!“ Herzog sagte das mit dem gewissen Unterton, der nahelegte, dass er unter recherchieren wohl eher einige gemütliche Abendessen in diversen Gastronomie-Tempeln verstand, die dann wohl in Saufgelagen endeten.

„Danke. Aber, hm, wie verbleiben wir denn jetzt?“

Herzog runzelte die Augenbrauen. „Na, dein Arbeitsplatz ist nach wie vor hier, also kann ich jederzeit auf dich zugreifen, wenn was sein sollte. Im Moment bist du ja hauptsächlich mit Brenner am Interface dran, oder? – Muss der Brenner halt vorerst ohne dich weitermachen, da wird er auch nicht dran sterben. Ihn und die anderen beiden kannst du eigentlich selber informieren, oder wäre es dir lieber, wenn ich das mache?“

Simon überlegte kurz. „Mach du das, bitte.“ Wenn es auch keine große Sache war, so sah das doch für alle Beteiligten besser aus, wenn der Abteilungsleiter so etwas verkündete.

Herzog nickte. „Gib mir Bescheid, wenn alle versammelt sind.“

Dann begann er, seine Aufmerksamkeit dem Bildschirm zuzuwenden. Das Gespräch war also abgeschlossen. Simon erhob sich zögerlich, murmelte eine Bestätigung und verließ dann das Büro.

Im anderen Raum saß Brenner unverändert an seiner Tastatur und tippte wie ein Wilder. „Na, was Weltbewegendes?“, erkundigte er sich mit einem Fünftel seiner Aufmerksamkeit.

Simon winkte ab und setzte sich an seinen Arbeitsplatz. „Nichts Dramatisches. Georg wird alle informieren, sobald sie da sind.“

„Ja, die sind schon lange weg. Sind sicher wieder einem verzweifelten DAU über den Weg gelaufen“, murmelte Brenner vor sich hin.

Das war das Risiko, wenn man als Mitarbeiter der EDV im Gebäude unterwegs war: Es konnte einem immer ein Anwender über den Weg laufen, der sich in den Stricken der elektronischen Welt verfangen hatte. Da die Anwenderbetreuung explizit zu ihren Pflichten gehörte, war es auch unmöglich, sich davor zu drücken. Und da Gerholt und Merz sich gerne in den Aufenthaltsräumen aufhielten, wo die Gefahr, auf einen Rat suchenden Anwender zu treffen besonders hoch war, konnte es durchaus sein, dass sie wieder zu einem sogenannten „Spezialeinsatz“ angefordert worden waren.

Besonders die älteren Doktoren und Professoren waren sehr anfällig für DAU-Probleme. Simon selbst hatte erst Anfang der Woche mit einem sehr delikaten Fall zu tun gehabt: Der steinalte Philologe Dr. Habisecker hatte das Papierkorb-Icon von seiner Desktop-Oberfläche gelöscht und war der fixen Meinung gewesen, er könne jetzt nichts mehr löschen, schließlich sei kein Papierkorb mehr da, in den er die Daten hinein verschieben konnte. Es hatte Simon nur wenige Sekunden gekostet, das Problem zu lösen; jedoch hatte es ihm weit mehr an Zeit und Geduld abverlangt, dem alten Herrn eine halbwegs verständliche Erklärung für diesen digitalen Voodoo abzuliefern, der da eben vonstattengegangen war.

Solche Geschichten sorgten dann EDV-intern immer für reichlich Erheiterung, wenn es auch mit der Zeit lästig werden konnte, immer und immer wieder wegen des gleichen Problems angefragt zu werden.

Während Brenner weiter auf seiner Tastatur herumklapperte, legte Simon den Zettel, den ihm Weinreb gegeben hatte, vor sich auf den Tisch. Grete Landmann. Und eine Telefonnummer unter ihrem Namen. Sonst nichts.

Simon starrte eine Weile auf den Zettel, dann ließ er seinen Blick durch den Raum schweifen. Beobachtete die Bildschirmschoner, die sanft schwebend Muster auf die Monitore seiner abwesenden Kollegen zeichneten. Als er das Gefühl hatte, lange genug Löcher in die Luft gestarrt zu haben, startete er seinen Computer hoch. Das war eine gute Gelegenheit, die grafische Darstellung ihrer Bibliothekseinträge zu testen. Ob die Arbeiten Professor Vassers wohl schon archiviert waren?

Einige Suchanfragen später wusste er, dass dem nicht so war. Odilo Vasser wurde zwar in den Aufzeichnungen der Schulen als Lehrperson geführt, aber über seine Werke konnte er nichts finden. Wieder einmal wunderte er sich, weshalb so etwas Banales wie schulischer Verwaltungskram bereits erfasst war, so etwas kulturell Hochwertiges wie Opern und Sinfonien jedoch noch nicht.

Doch bevor er sich gedanklich eingehender mit diesem Umstand beschäftigen konnte, schwang die Tür auf und die beiden bislang abwesenden Arbeitskollegen erschienen.

Lukas Gerholt war etwas jünger als Simon, ein schlaksiger, stets gut gelaunter Kerl mit dichtem schwarzem Wuschelhaar. Christoph Merz war nach Herzog der Älteste, obwohl er erst knapp über dreißig war. Er sah genau so aus, wie man sich einen Programmierer vorstellte: Nicht besonders groß, blass und leicht schwabbelig, mit ziemlich dicken Brillengläsern und modisch gesehen immer um einige Jahre hinter dem Trend her hinkend. Zwei ziemlich unterschiedliche Persönlichkeiten, die über ihre gemeinsame Liebe zu Computern und Science-Fiction-Serien zusammengefunden hatten.

Nachdem die allgemeine Begrüßung vorüber war und die beiden vor ihren Monitoren saßen, öffnete sich die Tür von Herzogs Büro. Er musste die beiden kommen gehört haben, was Simon nur recht war.

„Alle Mann habt acht!“, schnarrte Herzog. „Habe die traurige Pflicht, euch hiermit mitzuteilen, dass der Kollege Thierne die nächsten paar Wochen und Monate nur bedingt und in sehr engem Rahmen einsatzfähig sein wird. Das heißt, dass vor allem ihr beide“, er deutete auf Gerholt und Merz, „seine Anwender mit übernehmen müsst. Irgendwelche Fragen?“

„Was macht er denn, der Kollege Thierne?“, fragte Merz und wandte sich dabei an Simon direkt.

Doch bevor Simon den Mund aufmachen konnte, antwortete Herzog an seiner statt, wobei er den Kasernenhoftonfall weiter durchzog: „Der Kollege wurde vom obersten Heeresführer persönlich abkommandiert!“

„Spezialeinsatz hinter feindlichen Linien?“, erkundigte sich Brenner und alle lachten.

„Genau! Vermutlicher Inhalt der Mission: Selbstmordkommando.“

In dem Moment, als dieses Wort verhallte, erfasste Simon ganz kurz ein leichter Schwindel. Das Wort hallte in seinen Gedanken nach und echote durch sein Bewusstsein, während sich die Umgebung des Büros für einen Augenblick um ihn herum drehte; doch er hatte keine Zeit, dem nachzugeben oder sich gar davon überrumpeln zu lassen, denn Herzog redete weiter.

„Nein, mal im Ernst: Weinreb persönlich hat Simon angefordert. Was er genau machen wird, kann er euch ja bei Tisch erzählen. Ich verlasse mich darauf, dass alles reibungslos verläuft!“ Mit diesen Worten verschwand Herzog wieder in seinem Büro.

„Wieso denn erst bei Tisch? Kannst du uns ja gleich erzählen, oder?“, erkundigte sich Merz, während er sich in seinen Sessel fallen ließ.

Simon erklärte ihnen die Sache. Schon nach wenigen Minuten waren seine Recherchen über das Leben von Professor Odilo Vasser von seinen Arbeitskollegen als höchst langweilige Zeitvergeudung identifiziert worden; dementsprechend interessierte sich auch schnell keiner mehr dafür und es wurde nicht weiter nachgefragt.

Damit er vor dem Mittagessen auch noch etwas für sein Geld getan hatte, beschloss er, die Schwester von Professor Vasser anzurufen. Besser gleich anfangen und einen Termin vereinbaren, dann konnte er die Geschichte nicht verschleppen.

Nachdem er die Nummer gewählt hatte, atmete er einige Male tief durch und schepperte mit dem Kugelschreiber auf der Tischplatte herum. Nach dem zehnten Klingeln legte er auf; die alte Dame war wohl nicht zuhause.

Das konnte man ihr nicht verdenken, grübelte Simon, während er durch die Ritzen der Sichtblenden vor den Fenstern in das hellblaue Leuchten des Frühlingshimmels starrte.

Frau Landmann war auch den Rest der Woche nicht erreichbar, schien also verreist zu sein. Nachdem Simon es am Freitagvormittag noch zweimal vergeblich probiert hatte, kam er auf den Gedanken, die Adresse nachzuschlagen. Schnell wurde er fündig; die alte Dame lebte im gutbürgerlichen Teil der Stadt, Simon kannte die Gegend von seinen Spaziergängen. So brach er nach Arbeitsschluss um vier Uhr auf, um sich das Haus anzusehen.

Es stand in einer Gegend, in der sich zu beiden Seiten der Straße alte Bürgerhäuser in Reih und Glied aufreihten. Manche waren aufwändig renoviert und stachen mit ihren frischen Farben und modernen Materialien richtig heraus. Der Großteil der Gebäude jedoch war so belassen, wie man sie einst, Simon schätzte so vor hundert bis hundertfünfzig Jahren, gebaut hatte.

Sie waren allesamt größer als normale Einfamilienhäuser, meist dreistöckig und fast alle wiesen barocken Stuck, Erker, kleine gemauerte Balkone, Säulen und ähnliche Verzierungen auf, an denen teilweise schon deutlich sichtbar der Zahn der Zeit nagte. Hier hatten sich Ärzte, hohe Beamte und Offiziere einst ihre Familienresidenzen gebaut; er bildete sich ein, an den Fassaden ungefähr ablesen zu können, wo die wohlhabenden Familien von einst ihren Wohlstand hatten bewahren können und wo mit den Generationen eine gewisse Verwahrlosung Einzug gehalten hatte.

Nur in Relation zu den anderen Gebäuden dieser Gegend natürlich, und von Verwahrlosung zu sprechen schien auch ein wenig übertrieben; manche Häuser, und auch die Grundstücke auf denen sie standen, wirkten nur eben weniger gepflegt als andere.

Hier lagen Kinderspielsachen in der Wiese herum, da war ein Garagentor geöffnet und gab den Blick auf ein aufgebocktes Motorrad frei, dort war der Kopf eines wasserspeienden Drachen aus Stein, welcher ein kleines Bassin speiste, dermaßen von Moos überwuchert, dass er kaum noch zu erkennen war. Das dazugehörige Haus schien allerdings auch eines der ältesten in der Straße zu sein; eventuell waren die Besitzer die letzten eines alten Geschlechtes, saßen einsam hinter den Mauern ihres Hauses und waren schlicht schon zu gebrechlich, um diese Errungenschaften aus längst vergangenen Tagen zu pflegen?

Der Wohnsitz der Familie Vasser/Landmann stand etwa in der Mitte der Straße. Vom äußerlichen Zustand her lag er im Durchschnitt der umliegenden Häuser. Man konnte erkennen, dass das Gebäude schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hatte, doch bis auf das Laub, das noch vom vergangenen Herbst im Garten lag und verrottete, wirkte alles so, als ob sich jemand darum kümmern würde.

Das Haus selbst war ein viereckiger Kasten mit einem Dach in Form einer Pyramide; in der Mitte des Daches erhob sich ein rechteckiger Kamin, an dem man die Rußspuren vieler Winter erkennen konnte. Im Norden war nur ein guter Meter Abstand bis zum mit Thujen und Efeu überwachsenen Zaun, der die Grenze zum nächstgelegenen Grundstück markierte; die wenigen Zierblumen, die man hier gepflanzt hatte, schafften es tatsächlich irgendwie, trotz des dort herrschenden Lichtmangels zu erblühen. Auf der gegenüberliegenden Seite gab es einen Anbau, dessen Dach als Balkon zu dienen schien. Simon konnte einen Grill und ein paar Klappstühle erkennen, die unter einer Plane verborgen der Wiederkehr des Sommers harrten.

Beete gab es lediglich links und rechts des Einganges. Hier waren die gleichen Zierblumen gepflanzt wie an der Nordseite, nur dass sie an dieser Stelle etwas mehr Licht abbekamen und sich entsprechend besser entwickelt hatten. Er überlegte, was das wohl für Blumen sein mochten, die schon Ende März im Freien angepflanzt wurden. Der Rest des Gartens bestand aus Rasen, lediglich ein ziemlich alt aussehender Obstbaum stand inmitten; einige Meter neben dem Anbau, schon ziemlich an der Grenze zum nächsten Grundstück, gab es noch ein kleines, gemauertes Gebäude, wahrscheinlich eine Garage oder ein Geräteschuppen. Oder beides.

Neben dem Eingang vermutete Simon das Küchenfenster. Er konnte eine fröhlich grinsende, auf einem Besen reitende Hexe erkennen, die zwischen den ordentlich zur Seite gezogenen Spitzenvorhängen baumelte. Trotzdem wirkte das Haus verwaist, nirgends brannte Licht oder gab es sonst ein Zeichen dafür, dass jemand zuhause war.

Er blieb ein wenig stehen und ließ die Atmosphäre der Umgebung auf sich wirken. Langsam spazierte er ein paar Mal am Zaun entlang auf und ab, blieb nochmals stehen und ließ seinen Blick über den Garten schweifen. Er versuchte, eine Stimmung aufzufangen, die von diesem Grundstück ausging, irgendeine Art von subtiler Information, die sich einem, wenn überhaupt, nur auf unterbewusster Ebene erschloss.

Dinge, besonders Gebäude, die über lange Jahre von ein und demselben Menschen benutzt wurden, strahlten oftmals diese Art von Information aus, die sich auf rein kognitivem Weg nicht erfassen ließ. In diesem Fall wirkten das Haus und das Grundstück auf ihn freundlich und sanft, trotz der dezenten Spuren des Verfalls, die sich am Gemäuer abzeichneten; er konnte sich gut vorstellen, dass hier im Garten früher Kinder gespielt haben mochten.

Vielleicht war über den Sommer mal ein Planschbecken im Garten gestanden, das man mit dem Gartenschlauch befüllt hatte, der ein wenig schlampig aufgewickelt in einem Gestell an der Hauswand hing. Ihm kam in den Sinn, dass er gar nicht wusste, ob Professor Vasser Kinder gehabt hatte oder nicht; soweit er sich erinnern konnte, hatte Weinreb nur von Frau Landmann, der Schwester, gesprochen. Oder war ihm das nur entfallen?

Schließlich brach er wieder auf – möglicherweise kam es bei den Leuten in dieser Gegend nicht so gut an, wenn ein junger Mann minutenlang vor einem Haus herumlungerte und es ganz offensichtlich beobachtete. Die Nachbarn konnten ja nicht wissen, dass er nichts Verwerfliches im Schilde führte.

Nach diesem Spaziergang zog sich der Rest des Wochenendes dann wieder einmal besonders in die Länge. Freitagabend verbrachte er lesend zuhause, wobei er es jedoch nie schaffte, sich wirklich auf die Lektüre zu konzentrieren. Seine neue Aufgabe erfüllte ihn mit einem Drang, den er so nicht gewohnt war. Er wollte am liebsten sofort mit seinen Recherchen beginnen, konnte den Montag kaum erwarten, wo er erneut versuchen würde, Frau Landmann zu erreichen.

Er fragte sich, ob es nur die Nachforschungen selber waren, die ihn reizten oder ob es Weinrebs Vertrauen in seine Fähigkeiten war, das ihn in eine derart aufgewühlte Stimmung versetzte.

Um halb elf legte er schließlich sein Buch beiseite und fiel in einen nicht besonders erholsamen Schlaf. Von Penélope träumte er auch nicht in dieser Nacht, was dazu führte, dass er am Samstag um halb sieben Uhr morgens wach wurde und sich zugleich müde und auch enttäuscht fühlte.

Irgendwie brachte er dann den Vormittag über die Zeit, indem er lange und ausgiebig im Café um die Ecke frühstückte und sich dabei durch das gesamte Zeitungsangebot las. Danach ging er ein wenig spazieren und setzte sich schließlich mit seinem Buch auf eine sonnige Bank.

Die Ruhe um zu lesen fand er allerdings auch hier nicht; also benutzte er das Buch mehr als Schild, um den ganzen Passanten, die an ihm vorüber zogen, nicht in die Augen sehen zu müssen.

Es gab nichts, was er mehr verabscheute als belangloses Gerede, das schließlich in einem peinlichen Schweigen endete, weil man sich im Prinzip ohnehin nichts zu sagen hatte. Die Art von Unterhaltung eben, die sich ergab, wenn man zufällig jemanden traf, den man zwar kannte, mit dem man aber ansonsten eigentlich nichts zu tun haben wollte. Oder wenn man mit einem ganz wildfremden Menschen ins Gespräch kam – manche fühlten sich ja bemüßigt, einen anzureden, sei es auch nur, weil sie sich mit jemandem über das Wetter austauschen wollten.

Doch Gespräche, die nur um ihrer selbst willen geführt wurden, hatten Simon noch nie interessiert; er konnte mit einer Unterhaltung nur dann etwas anfangen, wenn sie einen Inhalt hatte, sich um ein bestimmtes Thema drehte. Vermutlich eine Spätfolge der Zeit nach dem Unfall, als seine ganze Umgebung versucht hatte, ihn mit viel belanglosem Geschnatter aus seiner Grübelei zu reißen, ihn von seinem Verlust abzulenken.

Hinter dem Buch verborgen beobachtete er die lustwandelnden Menschen, wie sie das frische Grün, die Sonnenstrahlen und die milden Temperaturen genossen. Junge Mütter mit ihren Kinderwagen, Familien, die vom fröhlichen Geschrei der Kinder begleitet mit einem Picknickkorb in Richtung der Auen spazierten, um sich auf der Wiese einen schönen Tag zu machen, Jugendliche, die mit Skateboards und anderen Geräten auf Rollen herumflitzten und natürlich die obligatorischen Rentner, die ihre Dackel, Terrier und sonstigen Promenadenmischungen ausführten.