9,99 €

Mehr erfahren.

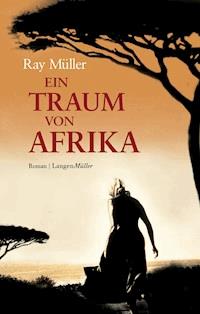

- Herausgeber: Langen-Müller

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Fesselnder Roman über ein großes Abenteuer und die Liebesgeschichte zweier Außenseiter im Afrika der Jahrhundertwende: Auf der Flucht vor einem dunklen Geheimnis antwortet die junge Elisabeth auf eine Heiratsanzeige des Farmers Max aus den Kolonien in Deutsch-Ostafrika und reist Hals über Kopf in den fernen Kontinent. Ein Wagnis, das ihr Leben für immer verändern wird, denn um das Land betreten zu können, muss sie den ihr unbekannten Mann noch auf dem Schiff heiraten. Doch allen Widrigkeiten zum Trotz finden die beiden zueinander und bauen eine Baumwoll-Plantage auf. Ray Müller erzählt bewegend die authentische Geschichte seiner Vorfahren in Afrika: eine ungewöhnliche Beziehung, die im Ersten Weltkrieg ein tragisches Ende nimmt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 688

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Ray Müller

Ein Traum von Afrika

Roman

LangenMüller

Alle im Roman vorkommenden Personen sind in ihrer Gestaltung fiktiv. Paul von Lettow-Vorbeck, Carl Schillings und Frederick Selous sind historische Gestalten, doch ihre hier vorgenommene Charakterisierung ist frei erfunden.

Besuchen Sie uns im Internet unter:

www.langen-mueller-verlag.de

© für das eBook: 2016 LangenMüller in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München

© für die Originalausgabe: 2007 LangenMüller in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Claudia S. Sanna

Umschlagbild: Corbis, Düsseldorf

eBook-Produktion: F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München

ISBN 978-3-7844-8282-8

Für Christina M.-S.

In Erinnerung an meinen Großvater, der 1913 eine Farm in Tanganjika hatte, nicht weit von Kimamba.

Prolog

Auf einem Hügel im Herzen Afrikas stehen zwei Kreuze. Das Holz ist vermodert, es trägt keine Namen mehr. Sie stehen so schief, dass sie längst umgefallen sein müssten. Manchmal schleichen Löwen um die Kreuze herum oder ruhen gelassen am Fuß des Hügels, als würden sie die Grabstätte bewachen. Elefanten, die über den Hügel wandern, machen einen Bogen um sie, oder sie streichen mit dem Rüssel über das Holz, doch so vorsichtig, dass sie die fragilen Teile nicht berühren. Affen und Schlangen meiden den Platz, und auch die Ameisen weichen den Kreuzen aus, sie führen ihre Straßen auf Umwegen an ihnen vorbei. Nur einzelne Vögel haben sich früher auf sie gesetzt, doch seit sie so schief stehen, scheinen sie daran kein Vergnügen mehr zu haben.

In der Regenzeit müssten die Fluten, die vom Himmel stürzen, sie längst zu Boden gezwungen haben. Doch die Kreuze stehen noch immer, seit fast hundert Jahren.

Und wie jedes Kreuz haben auch sie ihre Geschichte.

Kapitel 1

Die Sonne steht tief über der Savanne, zu tief, denn die gleißenden Strahlen blenden ihn, das ist nicht gut. Aber jetzt kann er nicht mehr zurück. Max Leitner kämpft sich weiter durch das dicke Elefantengras. Er ist so gut wie unsichtbar, aber das gilt auch für den Löwen. Max hofft, schnell genug zu sein, wenn der Angriff kommt. Mehr als einen Schuss wird er vielleicht nicht anbringen können.

Die Sicht beträgt zwei bis drei Meter, eine Strecke, die ein Löwe mit einem Satz zurücklegt. Sein Herz schlägt ihm bis zum Hals, doch er zwingt sich, weiterzugehen. Die drei Schwarzen, die der Häuptling mitgeschickt hat, sind längst weit zurückgefallen, ihre Gesichter nur noch dunkle Flecken im Gras, dessen schilfartige Spitzen leise im Wind rascheln.

Max bleibt stehen. Er hört den eigenen Pulsschlag, das Keuchen seines Atems. Wahrscheinlich hat die Raubkatze längst die Geräusche des Menschen vernommen. Regungslos und vollkommen still liegt sie da, wohl wissend, dass ihr die hagere, weiße Gestalt in wenigen Minuten direkt vor die Pranken laufen wird. Der Jäger wischt sich den Schweiß von der Stirn. Sterben in Afrika, im Maul eines Löwen, mit fünfundzwanzig Jahren, das passt nicht in seinen Plan. Das Elefantengras, durch das er sich so mühsam vorarbeitet, ist jetzt über drei Meter hoch.

Max hält den Atem an. Ein einzelner Moskito schwirrt vor seinen Augen und landet auf seiner schweißnassen Stirn. Er hebt die Hand und holt zum Schlag aus. In diesem Augenblick vernimmt er ein leises Rascheln. Sein Körper erstarrt, bewegt sich keinen Millimeter. Doch dann ist alles wieder still, zu still. Mit dem Lauf des Karabiners schiebt Max die Grashalme vor seinen Augen zur Seite. Nichts zu sehen. Wenn das Tier tatsächlich in der Nähe ist, verhält es sich wie ein perfekter Jäger. Es wartet, lautlos und geduldig, auf den besten Moment. Löwen töten schnell. Ein Biss ins Genick, ein Knacken, und alles ist vorbei. Doch Max ist entschlossen, nicht zu sterben. Nicht heute, nicht in diesem verdammten Gras der Gongwe-Berge. Ein kurzer Blick nach hinten zeigt ihm, dass die Schwarzen noch weiter zurückgeblieben sind. Zwar tragen sie nur Speere, aber es wäre gut, jetzt Menschen an seiner Seite zu spüren. Es ist besser, nicht alleine zu sterben.

Max beißt sich auf die Lippen. Erstaunlich, welche Gedanken ihm plötzlich im Kopf herumgehen. Gedanken, die er jetzt nicht brauchen kann. Entschlossen geht er weiter vor. Ein Ast knackt. Abrupt bleibt er stehen und hält den Atem an. Wieder wandert sein Blick durch das undurchdringlich hohe Gras. Etwas bewegt sich.

In der nächsten Sekunde schlägt ihm ein wütendes Fauchen entgegen, dann bricht eine riesige, braune Masse durch die Grashalme. Max erstarrt. Sein Gehirn setzt aus, Reflexe übernehmen die Kontrolle. Arme reißen das Gewehr hoch, es feuert. Sein Körper macht einen Satz zur Seite, fällt über eine Wurzel und stürzt zu Boden.

Noch im Fallen reißt seine Hand den Repetierbolzen zurück und stößt eine neue Kugel in den Lauf. Ein markerschütterndes Brüllen lässt ihn zusammenfahren, den Tatzenhieb, der sein rechtes Bein trifft, nimmt er nicht mehr wahr.

Er registriert nur noch einzelne Bilder, die vor seinen Augen ablaufen. Eine Pranke, die durch die Luft zuckt, Reißzähne, die in der Sonne blitzen, ein warmer, modriger Geruch, der ihm den Atem raubt. Dann ein Gewehrlauf, der sich in ein weit aufgerissenes Maul rammt. Dann der Schuss. Das Echo der Detonation kippt den Schädel des Tieres wie in Zeitlupe aus dem Bildfenster seiner Wahrnehmung. Nun ist es wieder still.

Max blickt hoch in den tiefblauen Himmel, eine Wolke schiebt sich vor die Sonne. Er stützt sich ab und will aufstehen. Der Rückstoß des schweren Kalibers hat ihm den Knöchel des Mittelfingers gestaucht. Vorsichtig bewegt er das rechte Bein, kein Schmerz. Nun streckt er den anderen Fuß aus, wieder kein Schmerz. Langsam erkennt er, dass er nirgendwo ernsthaft verletzt wurde. Die Pranke des Löwen hat die Hose zerfetzt und ist dann an den Stiefeln abgeglitten. Doch da war das Tier wahrscheinlich schon tot.

Max hebt den Kopf. Noch immer ist es still. Der Hall der Schüsse hat sein Ohr taub gemacht. Wie durch einen Filter nimmt er gedämpft die Schreie der Schwarzen wahr, die durch das Gras brechen. Er stützt er sich auf den Karabiner, richtet sich vorsichtig auf, nichts ist gebrochen. Sein Herz rast noch immer. So nah hat er dem Tod noch nie ins Auge gesehen. Nun fährt sich Max mit der Hand über das Gesicht. Die Haut blutet, doch nur von den scharfen Kanten der Gräser. Noch einmal blickt er hoch zum Himmel. Wenn es da oben einen Gott gibt, dann hat er nicht gewollt, dass der junge Pflanzer heute in der Savanne stirbt.

Schrille Schreie reißen den Jäger aus seinen Gedanken. Die Schwarzen haben ihn eingeholt, wie entfesselt tanzen sie um den toten Löwen herum, die Krieger schwingen ihre Speere, als müssten sie die Seele des toten Tieres beschwören. Immer wieder stoßen sie ihre spitzen Kriegsschreie aus und klopfen dem weißen Jäger begeistert auf die Schulter. Der Bwana hat den Löwen getötet. Er ist ein großer Krieger. Max lächelt, seine Hände zittern immer noch.

*

Ein seltsames Gefolge marschierte durch die Savanne Ostafrikas. Voraus schritt eine große, tiefschwarze Gestalt, die in eine blaue Toga gehüllt war. Der weiße Bart wucherte über das faltige Gesicht. Auf der Brust trug der Mann eine Kette aus Leopardenzähnen, um die schmalen Schultern ein Leopardenfell, das Zeichen des Häuptlings. Seine rechte Hand hielt den Redestab, einen Stock aus Holz mit reich verziertem silbernen Griff, das Symbol regionaler Macht. Hinter ihm marschierten fünfzehn Krieger mit Speeren und Schildern, sie sangen einen monotonen Gesang, den zwei Musiker auf umgehängten Trommeln rhythmisch unterstützten. Dahinter folgten fünf Frauen in bunten Gewändern. Das Ende der Gruppe bildeten zwei junge Männer, die ein Löwenfell trugen. Obwohl die Sonne fast im Zenit stand, kamen die Schwarzen schnell voran, ihre bloßen Füße fanden mühelos einen Pfad durch die Dornenbüsche.

Max saß im Arbeitszimmer seiner Schamba. Er liebte dieses Wort, denn es ist weicher als der Begriff »Pflanzung«. Diese beiden deutschen Silben klangen hart wie ein Befehl, Schamba hingegen sanft wie eine Melodie oder der Kosename einer Frau. Sein Blick wanderte über die Zahlenreihe vor seinen Augen. Die Betriebsausgaben machten ihm Sorgen.

Er würde den Kredit bei der Kolonialbank verlängern müssen, doch der Direktor war in letzter Zeit nicht besonders umgänglich gewesen. Er verlangte zusätzliche Sicherheiten, und es war Max unangenehm, den Vater zu Hause aufs Neue belästigen zu müssen. Er wollte endlich unabhängig sein, frei, wie er es sich immer erträumt hatte. Doch vor der ersten Ernte war daran nicht zu denken.

Der monotone Rhythmus der Trommeln beendete seine Überlegungen. Max legte den Bleistift weg und stand auf. Ein Blick auf Hassim, seinem Boy, zeigte ihm, dass etwas Ungewöhnliches im Gange war. Der Junge war zum Fenster gelaufen und warf einen neugierigen Blick ins Freie. Dann winkte er aufgeregt. Eine Reaktion, die nicht alltäglich war bei dem Somali, der sonst allen Vorfällen mit stoischem Gleichmut begegnete. Max schob das Rechnungsbuch beiseite und ging hinaus. Die Gruppe der Besucher hatte sich inzwischen im Hof formiert. Der Häuptling stand würdevoll in der Mitte seiner Krieger, hinter ihm hatten sich die Frauen und Musiker aufgestellt. Als Max in der Tür erschien, ertönte ein letzter Trommelwirbel, dann wurde es still. Der Häuptling stieß seinen Stab auf die Erde.

»Jambo Bwana!«

»Jambo sana!«

Max wusste, mehr Worte würden sie auf Suaheli nicht wechseln, denn der Häuptling sprach den Dialekt der Stämme nördlich des Kisingatta-Flusses. Max gab Hassim ein Zeichen. Der Boy lief über den Platz und begann mit dem Häuptling ein ausführliches Palaver, so ausführlich, wie es Max befürchtet hatte. Im afrikanischen Busch hatte das Ritual der Höflichkeit seine eigenen Gesetze.

Die Sonne brannte gnadenlos auf den staubigen Vorhof. Max fiel auf, dass sich sogar die Hühner und Schweine, die sonst frei herumliefen, in den Schatten geflüchtet hatten. Endlich kehrte Hassim zurück.

»Häuptling Usua dankt dem Bwana, dass er Simba besiegt hat. Dieser Simba hat schon zwölf Tiere aus der Herde des Häuptlings getötet.«

»Sag dem Häuptling, ich bin sein Freund. Was ihm schadet, schadet auch mir.«

Hassim übersetzte die Botschaft, wodurch diese an Länge um ein Vielfaches zunahm.

Der Häuptling nickte würdevoll. Auf sein Zeichen traten die beiden Jungen vor und breiteten das Löwenfell vor Max auf dem Boden aus. Dann nahm der Häuptling seine Rede wieder auf. Max spürte, dass Hassim diesmal nur zögernd übersetzte.

»Häuptling Usua will wissen, warum sein weißer Freund, dieser große Krieger, keine Bibi hat.«

»Keine was?«

»Keine Frauen.«

Max musste zugeben, dies war eine Frage, die er bisher verdrängt hatte. Als er vor zwei Jahren in Tanganjika, der deutschen Kolonie in Ostafrika, an Land gegangen war, war er einer der Ersten gewesen, die den Antrag für eine Pflanzung im Hinterland gestellt hatten. Die Gegend in den Gongwe-Bergen war so abgelegen, dass es keine Frau dort ausgehalten hätte. Vor allem nicht am Anfang, als er jeden Tag vierzehn Stunden härteste Pionierarbeit leisten musste, unter Bedingungen, die einer weißen Frau nicht zuzumuten gewesen wären. Von den Problemen mit den Schwarzen ganz zu schweigen.

Seine Gedanken wurden unterbrochen, denn nun trat der Häuptling einen Schritt vor und fuchtelte mit den Händen. Hassim übersetzte kurz und sachlich:

»Er sagt, Mann ohne Bibi nicht gut. Häuptling sagt, er hat dreißig Bibi.«

Max verbeugte sich. Der Häuptling sprach weiter, dabei hob er die rechte Hand mit dem Stab.

Hassim flüsterte: »Häuptling Usua will seinem Freund, dem Löwentöter, ein Geschenk machen.«

Der Stab zeigte auf die Frauen in den bunten Tüchern und wanderte dann hinüber zu Max. Hinter dieser Geste verbarg sich anscheinend ein Befehl, denn die schwarzen Frauen liefen kichernd nach vorn und setzten sich auf das Löwenfell. Zuerst blickten sie scheu zu Boden, doch dann starrten sie den Fremden mit großen Augen an. Und jetzt? Max wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er wusste, er musste reagieren, doch er wusste auch, dass eine falsche Geste fatale Folgen haben könnte. Als er die Frauen zu seinen Füßen genauer betrachtete, hatte er nicht den Eindruck, dass der Häuptling sein Geschenk besonders großzügig ausgewählt hatte. Die Kriterien für Schönheit in diesem Land würden einem Europäer wohl ewig verschlossen bleiben, wie so vieles in Afrika. Max trat einen Schritt vor, verbeugte sich und flüsterte Hassim ins Ohr: »Sag ihm, dass das nicht geht.«

Der Boy schüttelte den Kopf. »Geschenk von Häuptling große Ehre. Niemand kann zurückgeben.«

»Doch, ich. Ich will sie nämlich nicht.«

Hassim verdrehte die Augen.

»Bwana muss wollen. Geschenk ist wie Regen, er fällt und ist da. Kann der Bwana Wasser zurückschicken zum Himmel?«

Nein, das konnte er nicht. Leider. Das musste Hassim geahnt haben, denn er murmelte etwas, das Max nicht verstand, und verbeugte sich vor dem Häuptling.

»Was hast du ihm jetzt gesagt?«

»Dass der Bwana sehr glücklich ist über das Geschenk.«

Max schüttelte den Kopf, doch seine Reaktion kam zu spät. Der Häuptling und seine Krieger brachen in ein wildes Geheul aus. Sekunden später tanzten sie um den Europäer und seine schwarzen Frauen im Kreis, als wäre deren Schicksal besiegelt.

Wie jeden Tag senkte sich gegen sechs Uhr unvermittelt die laue Dunkelheit über das Land. Vor der Schamba flackerten offene Feuerstellen, in den Hütten der Schwarzen wurde gekocht, palavert, gestritten. Im Haus des deutschen Pflanzers brannte eine Petroleumlampe. Max schlug die lederne Kladde des Wirtschaftbuchs auf, in das er seine Haushaltsausgaben eintrug. Die Sache mit den Frauen hatte er schon wieder vergessen. Sie würden sich in der Hütte, die er ihnen zugewiesen hatte, bald langweilen und dann verschwinden.

Vielleicht würden sie von seinen Kikuyu freundlich aufgenommen werden, vielleicht auch nicht. Dieser Stamm stellte das Gros seiner hundert Arbeiter. Zwar würden sich diese mit den Damen nicht verständigen können, aber wenn man im Busch eine Frau brauchte, ließen sich solche Probleme lösen.

Max drehte den Docht der Petroleumlampe höher, denn er konnte kaum noch die eigene Schrift erkennen. Die Liste der Ausgaben war heute erfreulich kurz: 200 Kilo Baumwollsamen zu 1,30 Mark. Teurer durfte das Saatgut nicht werden, sonst würden ihm die Inder Konkurrenz machen. Aber daran wollte Max heute nicht denken, mehr als arbeiten konnte er nicht. Letzte Woche hatte er drei Kilometer lange Wege gebaut und gestern mit der zusätzlichen Rodung von fünfzig Hektar Urwald begonnen, das sollte ihm erst mal einer nachmachen.

War da nicht ein eigenartiges Geräusch? Er hob den Kopf. Ein verhaltenes Kichern, ein Schaben auf dem Boden, ein leises Poltern? Er legte den Bleistift weg und öffnete die Tür zum Nebenraum. Die Frauen des Häuptlings kauerten auf seinem Bett, sie waren jetzt nackt. Jede hatte eine Holzschale mit Reis und Gemüse vor sich. Sie aßen mit den Fingern, schmatzten und kicherten. Neben der offenen Tür saß Hassim und verzog keine Miene. Max blieb nur eine Schrecksekunde, um die Szene in sich aufzunehmen. Denn schon sprangen die Frauen auf, zeigten auf ihn, fuchtelten mit den Armen und keiften schrill. Es sah aus, als würden sie im nächsten Moment alle übereinander herfallen. Max tat, was er selten tat, er brüllte. »Ruhe!«

Es wurde tatsächlich still.

»Was zum Teufel ist hier los?«

Hassim erhob sich und stand stramm.

»Die Frauen des Bwana möchten wissen, mit welcher der weiße Krieger heute Nacht schlafen wird. Ich schlage vor, mit jeder, Bwana.«

Max musterte die schwarzen Grazien, die ihn verführerisch anlächelten und stolz ihre Brüste zeigten. Ihm wurde klar, wenn Usua ein wirklicher Freund war, überließ er ihm seine Lieblingsfrauen. Wenn er ein Schlitzohr war, also ein richtiger Häuptling, saßen hier die Konkubinen, die er schon lange loswerden wollte. Max musste nicht lange überlegen, Usua war ein richtiger Häuptling. Diese Frauen waren der handgreifliche Beweis für die unvorhersehbaren Launen der Natur. Eine war klein und fett, die andere alt und runzlig. Die Dritte schielte, bei einer weiteren zog sich eine Narbe quer über das Gesicht. Nur die Jüngere war halbwegs ansehnlich, litt aber an einer Augenkrankheit, die ihren koketten Blick deutlich trübte. Max packte Hassim am Ärmel und zerrte ihn aus dem Zimmer.

»Erstens: Die Frauen verschwinden, sofort. Zweitens: Du erklärst Häuptling Usua, dass ich sein Geschenk nicht zurückweise, sondern dass meine Religion es verbietet, zusätzliche Frauen zu haben.«

Hassim warf ihm einen misstrauischen Blick zu.

»Aber der Bwana hat doch keine Bibi.«

Da hatte er in der Tat einen wunden Punkt getroffen. Doch Max spürte, dass jetzt etwas Entscheidendes passieren musste. »Doch. Ich habe eine Frau. Sie wird bald da sein.«

Hassim starrte seinen Herrn ungläubig an, dann huschte er aus dem Zimmer.

Max wusste, dass das eine Lüge war, aber er hatte keine Wahl. Im Grunde war seine Behauptung reine Notwehr.

Er ging zu seinem Schreibpult, nahm den Schlüssel aus der Schublade und schloss das untere Fach auf. Dort hatte er eine Flasche Weinbrand versteckt, für alle Fälle. Heute war so ein Fall, deshalb genehmigte er sich einen großzügigen Schluck. Während die brennende Schärfe in ihn eindrang, setzte er sich auf den Holzschemel und blickte hinaus in die Nacht. Das Konzert der Ochsenfrösche hatte eingesetzt, sie gurrten so unverschämt laut, als läge eine ganze Armee dieser Tiere auf der Lauer, mit der Absicht, jeden Augenblick zum Angriff überzugehen. Die Intensität dieses monotonen Orchesters faszinierte ihn immer wieder.

Er öffnete die eingeschweißte Blechdose, in der die Zigarren lagen. Es war nur noch eine übrig. Als vor seinen Augen die ersten Rauchfäden hochstiegen, kam ihm ein verrückter Gedanke, der sich überraschend schnell in seinem Gehirn festsetzte.

Kapitel 2

Der Dampfer Wilhelm hatte Tanger vor drei Tagen hinter sich gelassen und befand sich jetzt auf der Höhe von Alexandria. Elisabeth Angerer stand an der Reling und blickte hinaus auf die rollende See. Es war der 27. Juni 1913. Das Datum wusste sie deshalb so genau, weil sie jeden Tag zählte, seit sie Bremerhaven vor einer Woche verlassen hatte. Die endlose Weite des Meeres, das sie dort zum ersten Mal gesehen hatte, faszinierte sie jeden Morgen aufs Neue. Seit Tagen war der Himmel wolkenlos, er schien viel größer zu sein als der Himmel zu Hause. So stellte sie sich Afrika vor, ein Land, in dem der Horizont nie aufhörte.

Afrika – dieses Wort hatte eine Magie, die sie auf geheimnisvolle Weise erregte. Die laue Luft an Deck streichelte ihr Gesicht, sie war eine Vorbotin des großen Unbekannten, das auf sie zukam und dem sie sich mit Leib und Seele ausliefern würde. Dazu war sie fest entschlossen.

Das junge Mädchen strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn. Zum ersten Mal in ihrem Leben trug sie die Haare offen, so, wie sie es sich immer gewünscht hatte. Zu Hause waren ihr eigene Wünsche nur selten gestattet gewesen, ihr war nur die unerfüllte Sehnsucht im Verborgenen geblieben.

Das schwere Schiff schlingerte in der Dünung. Elisabeths Hände klammerten sich an die hölzernen Planken der Reling. Was hinter ihr lag, war unendlich weit weg, und das war auch gut so. Eine endlose Serie von Kämpfen, schmerzlichen Niederlagen, kleinen Siegen und Momenten völliger Verzweiflung hatte ihr das Leben in den letzten Monaten zur Hölle gemacht. Doch je hartnäckiger sie mit dem Kopf gegen die Mauer des väterlichen Starrsinns angerannt war, desto stärker war in ihr eine geheimnisvolle Kraft gewachsen, von der sie bis dahin nichts geahnt hatte. Und am Ende hatte sie sich durchgesetzt.

Der schwankende Boden unter ihren Füßen, der Geruch von Maschinenöl und nassem Holz, die mächtigen Rauchschwaden der Schornsteine, die sich schnell am Horizont auflösten, gaben ihr jeden Augenblick die Gewissheit, die Vergangenheit endgültig abgeschüttelt zu haben. Jetzt wollte sie nach vorne schauen und nie mehr zurück. Um diesen Entschluss zur Not auch gegen sich selbst durchzusetzen, hatte Elisabeth auf der Höhe von Lissabon ein Stück Papier ins Meer geworfen. Es war das Billett für die Rückpassage gewesen, das ihr die Mutter beim Abschied heimlich zugesteckt hatte. Noch lange hatte der braune Umschlag auf den Schaumkronen des Wellenteppichs getanzt, den die Schraube am Heck des Schiffes aufwirbelte. Ihr Herz hatte bis zum Hals geklopft, denn sie wusste, durch diesen Akt tollkühner Unvernunft war ihr Entschluss unwiderruflich geworden. Umso besser.

Elisabeth atmete tief durch. Seit das Schiff Gibraltar passiert hatte, wurde es unter den Sonnensegeln richtig heiß. Heiß wie in Afrika. Sie fühlte sich wie ein Engel, dem Flügel gewachsen waren. Wie verschlungen die Wege des Schicksals doch manchmal waren. Die Chance, ihre geheimsten Träume zu verwirklichen, war buchstäblich vom Himmel gefallen. Am schrecklichsten Tag ihres bisherigen Lebens hatten ihr die Götter eine Karte zugespielt, mit der sie eigentlich nur gewinnen konnte.

*

Ein kalter Wind fegte durch die Gassen der Altstadt. Elisabeth beschleunigte ihren Schritt, gleich würde es wieder zu regnen beginnen. Der Herbst in Deutschland war endgültig vorbei. Um das Papier vor der Nässe zu schützen, drückte sie die Zeitung, die sie eben gekauft hatte, eng an ihre Brust. Es war elf Uhr vormittags, doch sie war schon auf dem Weg nach Hause. Um diese Zeit arbeitete sie normalerweise in der Kanzlei, aber heute war kein normaler Tag.

Eine Droschke rollte an ihr vorbei, die Hufe des alten Gauls trotteten monoton über das Kopfsteinpflaster, monoton wie ihre eigenen Schritte.

Elisabeth war ein zierliches, hübsches Mädchen, zu alt für die blonden Zöpfe, die trotzig im Wind baumelten. Im Grunde war sie längst eine junge Frau, doch das hatte sie nie bemerkt. Bis heute. Jetzt fielen die ersten Regentropfen auf ihr Gesicht. Während sie den Kragen hochschlug und sich das Kopftuch umband, kam ihr wieder in den Sinn, wie ungeheuer ereignislos ihr Dasein bisher gewesen war. Das einzig Bemerkenswerte in letzter Zeit war der Vorfall von heute Morgen gewesen, und der war alles andere als erfreulich. Meist kam ihr das Leben eintönig und grau vor, grau wie ihr Mantel und der Himmel über Straubing im November.

Das Mädchen bog in die Bäckergasse ein und ging auf das Elternhaus zu. Sie musste ihren ganzen Mut zusammennehmen, um nicht umzukehren. Bevor sie die schwere Eichentür aufstieß, schob sie die Zeitung in den Ärmel ihres Mantels. Es wäre ungehörig gewesen, sich für die Nachrichten des Tages zu interessieren, die standen zuerst dem Herrn des Hauses zu, ihrem Vater, dem Oberschulrat.

Als die Standuhr unten in der Küche zwölf Uhr schlug, stand Elisabeth an dem kleinen Giebelfenster unter dem Dachboden und starrte hinaus in den Regen. Wieder tauchte die Szene, die sie an diesem Morgen erlebt hatte, vor ihren Augen auf. So schrecklich diese auch gewesen war, ihr war dabei klar geworden, dass sie heute zum ersten Mal in ihrem Leben selbstständig gehandelt hatte. Und dieses Gefühl tat ihr gut, so gut, dass sie Lust bekommen hatte, es so bald wie möglich wieder zu spüren.

*

Sie solle die Tür hinter sich zumachen, hatte der Advokat gesagt. Seine Hand griff zur Flasche. Der kleine, dickliche Mann stand neben dem Bücherregal, das bis zur Decke mit ledergebunden Bänden gefüllt war, die alle gleich aussahen. Die schweren Möbel aus Eichenholz verliehen dem Raum eine düstere Würde. Das Mädchen betrat ihn nur ungern, doch jetzt hatte er sie gerufen. Sie blieb stehen, der Advokat genehmigte sich einen weiteren Schluck Cognac. Sein rundes, etwas aufgedunsenes Gesicht war von Schweißperlen übersät. Sie stand ihm gegenüber, mit dem Rücken zur Tür, und wartete. Die junge Anwaltsgehilfin trug ein langes, graues Kleid in der schlichten Tracht der Mennoniten, die Haare hatte sie hochgesteckt, in den Armen hielt sie zwei Aktenordner. Elisabeth war unschlüssig, wo sie diese ablegen sollte, denn in einem solchen Zustand hatte sie Dr. Kunz noch nie gesehen.

Dieser streifte das Jackett ab, warf es über den Sessel und lockerte die Krawatte. Sie solle jetzt endlich herkommen, sagte er. Sein Zeigefinger deutete auf den Schreibtisch. Dahin. Elisabeth trat vor und legte die Akten ab. Jetzt zu mir. Der Advokat wischte sich die Lippen ab und starrte das Mädchen lüstern an. Als Elisabeth zögerte, zeigte der Mann mit der Hand vor sich auf den Boden, als würde er einen Hund rufen. Da her.

Elisabeth kam näher, bis sie vor ihm stand. Er streckte sein Hand nach ihr aus, seine dicken Finger strichen über ihr Haar. Sie wollte zurückweichen, doch er hielt sie fest. Er wisse, dass sie nicht viel verdiene, sagte er. Er könne schon etwas drauflegen, aber sie müsse halt auch was dafür tun. Sein starrer Blick wanderte über ihr bis oben geschlossenes Kleid, dann zog er sie mit einem Ruck zu sich heran. Sein alkoholgetränkter Atem fuhr ihr ins Gesicht. Sie versuchte, ihn wegzudrücken, doch er hielt sie fest. Er möge das lassen, sagte sie und wandte sich ab. Er lachte. Seine Hand packte sie am Kinn.

Sie solle nicht so unschuldig tun, keuchte er, während seine andere Hand über ihre Brüste strich. Elisabeth zerrte die Hand weg. Er müsse sie jetzt gehen lassen, sagte sie. Der Advokat versuchte, seinen Mund auf den ihren zu drücken. Sie stieß ihm die Fäuste gegen die Brust und konnte sich losreißen. Atemlos lief sie zur Tür, doch ihr Gegner war schneller. Er drehte den Schlüssel um, sein mächtiger Körper versperrte den Ausgang. Das Vöglein flattere jetzt im Käfig, sagte er, nun solle es schön singen. Elisabeth wich zurück, doch der Advokat kam näher, immer näher.

Sie wisse doch, sagte er, dass sie einen verborgenen Schatz hätte. Wie alle Mädchen. Manche würden ihn nicht kennen, obwohl sie darauf sitzen.

Ein wildes Lachen verzerrte sein Gesicht. Er packte Elisabeth an beiden Armen, presste seinen verschwitzten Körper gegen ihren Leib und drückte ihr seine Lippen auf den Mund. Sie versuchte, sich seinem Griff zu entwinden, doch schon zerrten kräftige Arme ihren Körper auf das Ledersofa hinter dem Schreibtisch. Eine kalte, fleischige Hand schob ihr Kleid hoch und fuhr ihr zwischen die Beine. Sie wollte schreien, erstickte aber fast unter dem schleimigen Mund, der ihr den Atem nahm. Mit aller Kraft zerrte sie an dem Arm, der sich um ihren Nacken geschlungen hatte und ihren Hals festklemmte. Der Arm bewegte sich nicht. Schon blieb ihr die Luft weg, sie spürte, ihr wurde schwindlig. In diesem Augenblick biss sie zu.

Der Mann schrie auf, der Griff lockerte sich. Elisabeth riss sich los und verpasste dem Advokaten eine schallende Ohrfeige. Dr. Kunz stand bewegungslos da. Aus seiner Oberlippe quoll Blut. Entgeistert starrte Elisabeth auf ihre Hand, als wundere sie sich über das, was diese eben getan hatte. Der Advokat wischte sich mit dem Handrücken über die Lippen und betrachtete das Blut auf seinen Fingern. Dann machte er einen Satz auf sie zu. Elisabeth stieß ihm den Sessel gegen die Beine und lief los. Im nächsten Augenblick war sie an der Tür, sie sperrte das Schloss auf und raste hinaus. Keine Sekunde zu früh, denn schon stand ihr Verfolger auf der Schwelle. Sie sei ein verdammtes Miststück, brüllte ihr der Advokat hinterher, so laut, dass seine Worte bis in die hintersten Räume der Kanzlei dröhnten. Sie werde schon sehen, wie weit sie damit komme. Er werde sich das jedenfalls nicht bieten lassen. Nicht von einer, wie sie eine war. Erschrocken blickten die Angestellten auf den tobenden Anwalt. Doch da war Elisabeth schon im Treppenhaus.

Sie war auf die Straße hinausgelaufen, ohne zu wissen, was sie tat. Erst nach einer Weile kam ihr keuchender Atem zur Ruhe. Zum ersten mal hatte sie gewagt, ihrem Instinkt zu folgen. Darauf war sie stolz. Ihre spontane Reaktion hatte ihr Mut gemacht und diesen würde sie jetzt brauchen, mehr als je zuvor.

Der Regen hatte nicht nachgelassen. Wieder spürte sie die dumpfe Angst in ihrem Inneren. Aber auch die Wut, die ihr heute Morgen die Kraft gegeben hatte, das Unmögliche zu tun. Elisabeth wusste, was ihr bevorstand. Das gemeinsame Mittagessen war ein Ritual, dem sie nicht entkam, vor allem nicht heute.

Sie betrat das Esszimmer als Letzte, die Geschwister saßen bereits um den großen Eichentisch und warteten. Es war aufgedeckt, wie immer: neun Teller, neun Löffel, neun Servietten. Die Mutter kam aus der Küche, warf Elisabeth einen kurzen Blick zu und stellte den dampfenden Suppentopf ab. Dann nahm sie die Brille ab und putzte die Gläser, eine Geste, die ihr verhärmtes Gesicht noch deutlicher zur Geltung brachte. Niemand sprach. Am Ende des Tisches stand ein leerer Stuhl. Er wirkte unheimlich, wie eine Drohung.

Einen Augenblick später ging die Tür zum Arbeitszimmer auf, der Vater betrat den Raum. Schweigend musterte er die versammelte Runde. Dann blickte er auf die Standuhr und zog eine Taschenuhr aus der Weste.

»Geht zwei Minuten nach.«

Das blasse Gesicht dieses großen, knochigen Mannes war ernst. Ein Scheitel ordnete das dünne Haar, auf der spitzen Nase klemmte ein Zwicker. Der Vater nahm ihn ab, legte ihn in ein silbernes Etui und setzte sich auf den leeren Stuhl. »Also?«

Der Jüngste faltete die Hände, die anderen Geschwister senkten den Kopf. »Gott Vater, wir bitten dich: Segne, was du uns bescheret hast. Amen.«

Die Kinder legten die Hände auf den Tisch und warteten. Erst als der Vater zu essen begann, wagten auch sie, ihre Suppe anzurühren. Elisabeth blieb regungslos sitzen.

Die Geräusche der schlürfenden Münder und klappernden Löffel erschienen ihr heute lauter als sonst, dennoch herrschte eine eigenartige Stille im Raum. Die Mutter warf dem Vater einen ängstlichen Blick zu. Dieser hob den Kopf und bemerkte, dass Elisabeth ihre Suppe nicht anrührte.

»Was ist?«

Elisabeth antwortete nicht. Der Vater warf einen Blick in die Runde, die Kinder löffelten stumm ihre Suppe, sie sahen ihn nicht an. Die Sekunden dehnten sich, bis es die Mutter nicht mehr aushielt. »Die Liesl hat ihre Stellung verloren.«

Der Vater legte den Löffel weg und sah seine Tochter an, als würde er ihre Anwesenheit erst jetzt bemerken. Obwohl ihr die Angst das Atmen schwer machte, hielt Elisabeth seinem Blick stand. Es war ein kühler Blick, so als würde ein Arzt einen Patienten mustern, dem nicht mehr zu helfen ist.

»Ich bin weggegangen«, sagte sie.

Der Vater beugte sich vor, seine Stimme wurde ganz leise. »Du hast deinen Arbeitsplatz verlassen? Du wagst es, mir das zu sagen?«

Elisabeth senkte den Blick und starrte auf ihren Teller.

»Weil er mich angefasst hat.«

Der Vater sprang hoch und stieß den Stuhl zurück.

»Du lügst. Das sind bessere Leut’!«

Jetzt sprang auch Elisabeth auf. »Frag ihn doch. Widerlich ist er gewesen, von Anfang an.« Ihre Worte hatten nun einen scharfen Tonfall, der sie selbst erstaunte.

»Ein Luder bist. Aber nicht in meinem Haus.«

Mit zwei Schritten war der Vater an der Küchenvitrine. Dort hing ein dicker Lederriemen. Er riss ihn vom Haken und ging auf Elisabeth zu.

Die Mutter sprang auf und fiel ihm in den Arm. »Lass sie in Ruhe. Wenn’s vielleicht doch wahr ist.«

Der Vater stieß sie zur Seite und ließ den Riemen mit voller Wucht auf den Tisch knallen. Zwei Gläser fielen um, Limonade rann über das Tischtuch und tropfte auf die Dielen.

Die Kinder starrten ängstlich zu Boden, niemand bewegte sich.

»Kein Wort mehr.«

Der Vater baute sich dicht vor Elisabeth auf, auf seiner Stirn glänzte der kalte Schweiß der Wut, den sie so gut kannte. »Und du, knie dich hin.«

Drohend schnalzte das Leder durch die Luft.

»Nein.«

Elisabeth zitterte, doch sie bewegte sich nicht. Ihr Entschluss stand fest. Diesem Ungetüm, das vor ihr stand, würde sie sich nie wieder ausliefern.

Es war dunkel im Haus. Die Turmuhr der Kirche schlug ein Uhr morgens. Elisabeth lag noch wach in ihrer Kammer. Ihr Gesicht war geschwollen, über die Stirn zogen sich rote Striemen. Das Stockbett, das sie mit ihren Geschwistern teilte, war ihr heute zu eng. Sie konnte nicht schlafen. Nicht wegen der Schmerzen, sondern aufgrund einer inneren Erregung, die sie spüren ließ, dass in ihrem Leben eine entscheidende Wendung bevorstand.

Ihre Hand tastete nach den Streichhölzern. Vorsichtig zündete sie die Kerze an, holte die sorgsam zusammengefaltete Zeitung unter dem Kopfkissen hervor und hielt sie in das trübe Licht. Die halbe Nacht lang hatte sie sich in den Annoncenteil vertieft. Eine kleine Notiz am unteren Ende der Seite war ihr aufgefallen, den Text hatte sie mit Bleistift fett eingerahmt:

PARADIES IN AFRIKA:

Pflanzer sucht tüchtige junge Frau.

Traumhafte Zukunft in deutscher Kolonie.

*

Das alles war lange her, für Elisabeth eine Ewigkeit. Die salzige Luft des Ozeans, der warme Wind von der nordafrikanischen Küste, das sanfte Rollen der grünblauen Wellen, die dramatischen Sonnenuntergänge über dem Meer, für sie waren es die täglichen Vorboten eines neuen Lebens. Es würde ihr das bieten, was ihr das Schicksal bisher verweigert hatte, davon war sie fest überzeugt. Jedenfalls bis gestern, denn heute war ihr schlecht. Seit dem frühen Morgen schlingerte das schwere Schiff in den Wogen, der Boden unter ihren Füßen sackte immer tiefer und neigte sich beim Auftauchen gefährlich zur Seite.

Elisabeth hielt sich mit einer Hand an der Reling fest, die andere umklammerte ein Glas Wasser. Sie konnte nicht verstehen, dass den anderen Passagieren die raue See nichts auszumachen schien. Gelassen schlenderten sie zwischen den Holzbänken auf und ab, einige plauderten so unbekümmert, als wäre ihr Magen gegen die heimtückischen Bewegungen des Schiffs immun. Schon am ersten Tag hatte sie feststellen müssen, dass in der 3. Klasse fast ausschließlich Männer reisten. Männer in abgetragenen Anzügen, alten Lederjacken oder geflickten Trachtensakkos. Karge, zermürbte Gesichter, manche auch verwegen und voller Erwartung. Gesichter, in die das Leben seine Spuren eingezeichnet hatte, Gesichter wie Landkarten. Es waren Menschen, denen das Schicksal bisher nichts geschenkt hatte. Manche unterhielten sich, rauchten billige Stumpen, andere lasen, spielten Karten oder lagen träge in der Sonne.

Vom hinteren Teil des Decks drangen die Stimmen der Soldaten. Sie spielten Handball, wie jeden Tag, einige in offener Uniform, andere im Unterhemd oder mit frech entblößtem Oberkörper. Die jungen Rekruten waren bester Stimmung, wahrscheinlich träumten sie von tropischen Stränden und wilden Abenteuern im Dschungel. Und wovon träumte sie?

Ihr Blick wanderte hoch in den stahlblauen Himmel, an dem drei Möwen kreisten. Zwei Fragen konnte sie bis heute nicht beantworten: Was brachte einen Mann in der tiefsten Wildnis Afrikas dazu, in der fernen Heimat eine Braut zu suchen – durch ein Inserat im Kreisboten? Und wie konnte ein Pflanzer im Dschungel so zärtliche Briefe schreiben?

Das konnte sie sich beim besten Willen nicht vorstellen.

Kapitel 3

Über den Gongwe-Bergen flimmerte die Hitze. Die Tiere hatten sich in den Schatten geflüchtet, sogar die Nashörner und Elefanten standen fast unsichtbar unter den Akazien. Max rammte seinen Spaten in das dichte Gras, er schwitzte und fluchte. Vielleicht war es doch keine so gute Idee gewesen, die zusätzlichen Parzellen zu pachten. Nicht nur sein Kredit bei der Kolonialbank war damit bis an die Grenze belastet, auch die anstehende Arbeit würde seinem dünnen, aber drahtigen Körper die letzten Reserven abfordern. Er warf einen Blick auf Hans, die große, bärtige Gestalt mit der Schiffermütze, die weit hinter ihm die Erde umstach. Er wusste, sein Partner würde nicht mehr lange durchhalten, Hans konnte sich nur noch schwer auf den Beinen halten. Vielleicht hatte er sich eine dieser afrikanischen Krankheiten eingefangen, die man nicht kannte, geschweige denn richtig behandeln konnte. Sollte Hans ausfallen, würde er in der Klemme sitzen. Aber er hatte es ja so gewollt. Verbissen hackte Max weiter, seine Hände hatten längst blutige Blasen. Roden, roden, roden, diese stupide Arbeit hing ihm zum Hals heraus.

Er wollte endlich Sisal anbauen, das tun, wozu er hergekommen war. Und Baumwolle. Schließlich musste er jeden Monat hundert Schwarzen ihren Lohn bezahlen. Dabei ging es nicht nur um die acht Rupien am Tag, sondern auch um das poscho, das Essensgeld. Max ernährte sowohl die Männer als auch ihre Frauen und Kinder. Ein ganzes Dorf hatte sich inzwischen bei seiner Schamba angesiedelt, in Hütten, die er für seine Schwarzen hatte bauen lassen. Darauf war er stolz. Dies war sein Stück Afrika. Würde es jemals auch seine Heimat werden?

Die nackten Oberkörper der Arbeiter glänzten in der Sonne. Mit ruhigen, gleichmäßigen Bewegungen hackten sie die Büsche und Bäume um, die das Land überall in einen dichten Dschungel verwandelten. Max wischte sich den Schweiß von der Stirn.

»Irgendwie schwitzen Neger nicht wie wir«, dachte er, als ihn ein schriller Pfiff hochfahren ließ. Zwischen den Büschen am anderen Ende der Lichtung war eine massige Gestalt aufgetaucht, sie saß auf einem Maultier und winkte. An dem Strohhut mit der breiten Krempe erkannte Max, wer der Besucher war: Fritz Moser, sein nächster Nachbar.

Der Kölner war an die vierzig Jahre alt und ziemlich korpulent. Über dem linken Auge trug er einen Verband, während das rechte frech unter der Krempe seines Huts hervorblitzte.

»Wir haben wieder zwei Springböcke. Wollt ihr einen?«

»Klar, ich würde auch gern mal wieder auf die Jagd, aber das hier hat Vorrang.«

Max war froh, dass sich beide darauf geeinigt hatten, die auf der Jagd erlegten Tiere untereinander aufzuteilen, wenn sie nahe an der Grenze erlegt wurden. Das ließ ihm mehr Zeit für die Feldarbeit.

»Wie viel Hektar habt ihr jetzt?«, fragte der Besucher.

»Knapp zweihundert. Wie geht’s dem Auge?«

»Prima, es eitert seit Tagen. Selber schuld, ich hätte eben doch bei der Zeitung bleiben sollen.«

Fritz lachte und hob seinen Körper aus dem Sattel. Verschmitzt blinzelte er Max mit dem gesunden Auge zu.

»Und wie läuft’s sonst?«

»Ich glaube, du musst wieder einen Brief schreiben.«

»Ähnlich wie das letzte Mal?«

»Vielleicht noch persönlicher. Eindruck machen soll er, romantisch soll er sein.«

»Und leidenschaftlich?«

Max blickte hoch zu den Wolken über den Bergen und zuckte mit den Achseln. Eine bessere Antwort fiel ihm nicht ein.

*

Elisabeth stand auf und streckte sich. Die schwere Ankerwinde war auf die Dauer als Rückenlehne doch nicht geeignet. Noch immer rollte das Schiff schwer durch die Dünung. Wie viel Zeit vergangen war, wusste sie nicht. Wieder einmal hatte sie sich in ihr tropisches Paradies hinweggeträumt. Die Freundinnen zu Hause würden Augen machen, wenn sie in ihren Briefen von den Wundern des wilden Kontinents berichten würde. Von geheimnisvollen Tieren, die in Deutschland niemand kannte. Und erst die Eingeborenen. Niemand zu Hause hatte je einen Neger gesehen. Aber es gab Gerüchte, und was für Gerüchte.

Eine männliche Stimme riss sie aus ihren Gedanken. »Bitte, ganz ruhig, nur einen Moment. Dieser Blick ist hinreißend.«

Elisabeth drehte sich um. »Wohl kaum, mir ist nämlich schlecht.« Vor ihr stand ein junger Mann, der eine riesige Kamera festhielt, die auf vier mächtigen Holzbeinen ruhte, aber dennoch gefährlich schwankte.

Der Fotograf lüftete seinen eleganten Strohhut. »Wie zauberhaft müssen Sie erst sein, wenn Ihnen nicht übel ist.«

Gegen ihren Willen verharrte sie in der gewünschten Position. Warum auch nicht? Endlich ein Mann, den man als Frau mit Wohlgefallen anschauen konnte. Das weite Leinenhemd unterstrich seinen unbekümmerten Charme, ein gepflegter Bart verlieh seinem jugendlichen Gesicht Reife und einen Hauch von Abenteuer. Das spitzbübische Lächeln stand ihm ausgezeichnet.

»Ihr Blick, bitte wie vorher: so herrlich verloren – und doch voller Sehnsucht.« Der Fotograf zwinkerte ihr zu und verschwand unter dem schwarzen Tuch der Kamera. Elisabeth versuchte, sich nicht mehr zu bewegen, musste dann aber lachen. Ein Mann, der in einem Holzkasten verschwand, bis man nur noch die nackten Beine sehen konnte, war kein alltäglicher Anblick, schon gar nicht auf einem Dampfer der Ost-Afrika-Linie. Sekunden später ertönte das Klicken des Verschlusses. Der Kopf des Künstlers kam wieder zum Vorschein.

»Vielen Dank, Sie waren bezaubernd.«

Der junge Mann verbeugte sich, eine Bewegung, die Routine verriet. »Gestatten? Carl Schillings, Naturfotograf.«

Bevor Elisabeth reagieren konnte, packte der junge Mann sein sperriges Aufnahmegerät und zog weiter. Sie wollte ihm noch etwas nachrufen, doch schon erfasste sie eine neue Welle von Übelkeit. Elisabeth ließ sich auf eine der Holzbänke fallen und atmete tief durch. War sie wirklich so verloren, so voller Sehnsucht, wie der junge Mann behauptet hatte? Sie holte einen Spiegel aus der Tasche und betrachtete sich kritisch. Eigentlich sah sie ganz normal aus. Vielleicht sahen Fotografen durch ihren Apparat Dinge, die anderen verborgen blieben? Vor allem so gut aussehende Fotografen. Elisabeth steckte den Spiegel wieder in ihre Handtasche, dabei fiel ihr der Brief in die Hände, den sie ständig bei sich trug.

Natürlich hatte sie nach ihrer Antwort auf die Annonce mehrere bekommen, aber dieser war ihr der liebste. Sie kannte ihn längst auswendig, doch manche Stellen konnte sie immer wieder lesen, es waren Zeilen, die sich tief in ihr Herzen gegraben hatten:

Hier ist nichts wie zu Hause. Sie müssen sich fallen lassen, wie in einem Traum. Dann ist alles möglich, dann werden Sie ein Paradies entdecken, so wie es die Bibel beschrieben hat. Und nur wir beide werden darin wohnen. So weit das Auge reicht, wird alles uns gehören. Unter dem Himmel Afrikas werden wir zueinander finden, dieses Land wird unsere Zukunft sein.

Wie feinfühlig musste ein Mensch sein, der solche Sätze zu Papier bringen konnte.

Wieder schlingerte das Schiff, ihr Magen rollte sich zusammen. Sie griff nach der Wasserflasche zu ihren Füßen und trank einen großen Schluck. In diesem Moment traf sie ein Schlag auf den Hinterkopf. Sie stieß sich die Flasche gegen die Lippen und verschluckte sich. Der nun folgende Hustenanfall raubte ihr den Atem. Sie fuhr sich mit der Hand über den Mund und merkte, dass sie blutete.

Als Elisabeth endlich wieder Luft holen konnte, klopfte ihr eine kräftige Hand auf den Rücken. Sie drehte sich um und blickte in das sonnengebräunte Gesicht eines Rekruten. Den Ball, der sie getroffen hatte, hielt er grinsend unter seinem Arm. »Na, komm schon Mädel, so schlimm kann’s doch nicht sein.«

Im nächsten Augenblick ertönte vom Oberdeck eine befehlsgewohnte Stimme. »Ballspiel einstellen!«

Das Gemurmel und Gelächter der Rekruten erstarb. Der junge Soldat erschrak. »Mein Gott, der Oberst!«

Elisabeth warf einen Blick hoch zur Gangway der 1. Klasse. Dort war ein stattlicher älterer Herr aufgetaucht. Sein untersetzter Körper steckte in einer maßgeschneiderten Uniform, die mit Orden und bunten Pailletten dekoriert war. Das runde Gesicht zierte ein mächtiger, an den Ecken aufgezwirbelter Schnurrbart. Wortlos musterte der Oberst die Soldaten auf dem Deck unter sich. Die Männer standen stramm, keiner bewegte sich. Das Husten von Elisabeth, das wieder einsetzte, war deutlich zu hören.

Der Arm des Obersts schnellte hoch. Der weiße Lederhandschuh seiner rechten Hand zeigte auf die Treppe, die zu den Mannschaftsquartieren führte. Die Männer salutierten und trabten mit gesenkten Köpfen hinunter in den Bauch des Schiffes. Der Oberst drehte sich um und wollte weggehen, blieb aber nochmals stehen. Er holte ein Monokel aus der Tasche, klemmte es ins rechte Auge und warf einen kurzen Blick auf das Mädchen an der Reling. Elisabeth verneigte sich. Der Oberst machte den Ansatz einer kaum merklichen Verbeugung, dann war er verschwunden.

Verwirrt ließ sie sich in die Seile der Reling sinken. So sah also ein Oberst aus? Hatte er ihr wirklich zugenickt? Sie schloss die Augen und überließ ihren Körper dem Rhythmus der Wellen, die das Schiff sanft auf und ab wiegten. Sich treiben lassen wie ein Blatt, das auf einem Fluss dahintanzt und sich ganz dem Schicksal hingibt, eine Vorstellung, die ihr zunehmend gefiel. Eine forsche Stimme unterbrach ihre Gedanken. Sie gehörte einem jungen Adjutanten, der vor ihr strammstand: »Oberst von Lettow-Vorbeck bittet das gnädige Fräulein, das Benehmen seiner Männer zu entschuldigen. Er wäre entzückt, wenn Sie ihm heute Abend beim Diner Gesellschaft leisten würden.«

Entgeistert starrte Elisabeth den jungen Mann an. Was sollte sie jetzt sagen? Die Worte, nach denen sie suchte, waren verschwunden. Ein paar Sekunden vergingen.

»Gerne. Natürlich.«

Die Antwort kam von selbst, ohne ihr Zutun.

»Vielen Dank.«

Der junge Mann salutierte und verschwand. Elisabeth musste tief Luft holen, ihre Übelkeit war wie weggeblasen. Beschwingt lief sie zur Treppe, die ins Innere des Schiffes führte.

Die Kabinen der 3. Klasse waren mit Holzpritschen für jeweils sechs Passagiere ausgestattet. In dem kleinen Raum mit dem winzigen Bullauge konnte man sich kaum aufhalten. Tag und Nacht stank es nach Ruß und Öl, der Maschinenraum lag direkt darunter.

Doch jetzt war das alles egal. Eine Einladung, von einem Oberst, in die 1. Klasse! Vor Aufregung tanzte sie ein paar Schritte zwischen den Betten auf und ab. Dann brachte sie ein ernüchternder Gedanke zurück in die Wirklichkeit. Was um Himmels willen sollte sie anziehen? Sie hatte nichts dabei, worin sie sich in besseren Kreisen hätte zeigen können. Resigniert ließ sie sich auf die Pritsche fallen, ihre Euphorie war verschwunden. Außerdem nahm sie den fürchterlichen Gestank wieder wahr. Sie öffnete das Bullauge, doch der widerliche Geruch wollte nicht weichen. Die muffige Kabine erschien ihr plötzlich wie ein Gefängnis, das ihr zeigte, wo sie hingehörte.

Kapitel 4

Gegen Abend legte sich der Wind, es wurde kühler. Gelassen schob sich das mächtige Schiff durch die Dünung. Die Luft in der Lounge der 1. Klasse war schwer vom Rauch der Zigarren. Lettow-Vorbeck, jetzt in weißer Galauniform, wurde von den Herren der feinen Gesellschaft umringt. Gepflegte Hände hielten Cognacschwenker oder Wiskeygläser, dezent klimperten die Eiswürfel. Man rauchte und plauderte, etwas lauter und nicht so fein wie sonst, denn man war unter sich. Am schwarzen Bechstein-Flügel saß ein Pianist und spielte Walzer von Chopin. Niemand hörte zu. Ein Herr im Nadelstreifenanzug wischte sich mit dem Handrücken über das breite, rote Gesicht und stellte sein Glas an der Theke ab. »Ich bitte Sie, was haben die Briten denn in Kenia schon geleistet? Gehen zum Pferderennen oder spielen Cricket. Oder Bridge. Und saufen, was das Zeug hält.«

Sein Nachbar, ein kleiner Mann im Frack, der eine dicke Zigarre rauchte, hustete und nickte.

»Nairobi und die Highlands, eine Spielwiese für dekadente Lords, die dort ihre Syphilis auskurieren wollen.«

»Oder sich eine holen!«

Der Einwurf des Barmanns erntete wohlwollendes Gelächter, doch der Oberst blieb ernst. »Ich fürchte, Sie sind falsch informiert, meine Herren. Die englische Kolonie funktioniert, vielleicht sogar besser, als uns lieb sein kann.«

»Kunststück. Für die Drecksarbeit, für die Neger zu blöd sind, holen sie sich ihre Inder. Raffiniertes Pack, diese Briten.«

»Und ihr King lässt sie nicht hängen. Wo immer sie auch sind, sie bekommen volle Unterstützung aus der Heimat.«

»Daran könnten sich unsere Zauderer im Reichskolonialamt ein Beispiel nehmen.«

Ein neuer Gast kam in die Runde. Es war ein schlanker, feingliedriger Mann mit hoher Stirn, seinen dunkelblauen Blazer zierte ein Familienwappen. »Was können Sie von Reichsbeamten schon erwarten. Unternehmer braucht das Land. Die Engländer haben Cecil Rhodes, wen haben wir?«

»Stimmt, Herr Baron. Aber was nicht ist, kann vielleicht noch werden.«

Der Angesprochene holte ein goldenes Etui aus seiner Weste und griff nach einer ägyptischen Zigarette. Der Barmann gab ihm Feuer, der korpulente Herr an der Theke hob sein Glas.

»Es wird Zeit, dass wir der Welt zeigen, wer in Afrika den Ton angibt. Dann wird der Brite den Schwanz schon einziehen.«

Der Mann mit der Zigarette hob ebenfalls sein Glas, die anderen in der Runde folgten ihm. »Auf unseren Kaiser.«

Die Männer stießen an. Die ägyptische Zigarette des jungen Adeligen zeigte auf Lettow-Vorbeck.

»Sie werden die Engländer am Kilimandscharo schon Mores lehren, lieber Oberst.«

»Ich bin kein Lehrer, meine Herren, sondern Soldat. Man lebt für den Krieg, aber man kämpft für den Frieden. Auf Tanganjika.« Der Oberst trank aus und stellte sein Glas an der Theke ab. Dabei fiel sein Blick auf die Drehtür am Eingang der Lounge. Dort stand ein junges Mädchen und diskutierte mit dem Zahlmeister, der hartnäckig den Kopf schüttelte und sie offensichtlich nicht hereinlassen wollte.

»Meine Herren, ich bitte um Nachsicht, auf mich warten die Pflichten eines Gentleman.«

Lettow-Vorbeck verließ die Runde und ging mit energischen Schritten auf die Glastür zu.

»Erlauben Sie bitte, die Dame ist mein Gast.«

Der Zahlmeister murmelte eine Entschuldigung, verbeugte sich und gab dem Mädchen den Weg frei. Sie trug eine schlichte weiße Bluse, deren Knöpfe oben offen standen und auf ein zartes Dekolleté verwies. Ihre blonden Locken fielen tief über ihre Schultern, der lange, schwarze Rock betonte ihre schlanke Figur. Das Einzige, was den Eindruck trübte, waren ihre Sandalen.

Im Speisesaal herrschte festliche Eleganz. Lautlos glitten die Lackschuhe des Personals über die schweren Teppiche, die Gäste plauderten in gedämpftem Ton, in den Gläsern spiegelte sich das Kerzenlicht, Der Maître de Service führte Elisabeth zu einem Tisch in der Mitte des Raums. Vor Aufregung schlug ihr Herz so laut, dass sie fürchtete, der Oberst könnte ihren Pulsschlag hören.

Als sie sich auf dem mit rotem Samt bezogenen Stuhl niederließ, atmete sie tief ein. Die Atmosphäre von Luxus, in die sie eingetaucht war, lastete auf ihr wie eine unsichtbare Bürde. Die Zeremonien der feinen Gesellschaft verunsicherten sie. Warum lag vor ihr so viel Besteck? Warum standen ständig so viele Kellner um sie herum?

Dezent wies der Oberst darauf hin, dass die Kellner hier Ober hießen, dass es überdies einen besonderen Kellner gab, den man Sommelier nannte. Nur bei ihm bestellte man die Getränke. Nun gut, sie verstand ohnehin nicht, von welchen Getränken die Rede war, einen »Krü« hatte sie jedenfalls noch nie getrunken, einen großen schon gar nicht.

Die Speisekarte, die man ihr reichte, sah aus wie eine Urkunde. Die Liste der Gerichte war lang und verwirrend, außerdem hatten alle französische Namen. Doch der Oberst war geduldig und reagierte auf jede ihrer unbeholfenen Gesten mit nachsichtigem Lächeln. Damit war er im Speisesaal nicht der Einzige. Auch die eleganten Herrschaften an den Nachbartischen warfen verstohlene Blicke auf das ungleiche Paar. Elisabeth hatte den Eindruck, dass man sie von allen Seiten beobachtete. Ihren Gastgeber schien das zu amüsieren.

»Vielleicht glauben die Leute, Sie wären meine Tochter.«

Elisabeth legte sich die Serviette auf die Knie und versuchte, ihre Verlegenheit zu verbergen. »Ihre Tochter würde sicher ein elegantes Kleid tragen und niemand würde herschauen.«

»Vielleicht wäre sie aber nicht so hübsch.«

»Haben Sie denn eine Tochter?«

»Leider nicht.«

Der Oberst schwieg. Elisabeth holte eines der winzigen Brötchen aus dem Korb und bedeckte es mit einer dicken Schicht Butter. Dann streute sie Salz darüber und biss hinein. Die Gäste am Nebentisch schienen nicht hungrig zu sein, denn sie schnitten ihr Brot in winzige Stückchen und aßen davon nur wenige, die aber mit der Gabel.

Der Oberst hatte sie schmunzelnd beobachtet.

»Vielleicht können die Leute ihre indiskreten Blicke nur deshalb nicht abwenden, weil Sie so bezaubernd sind?«

Elisabeth wurde rot.

»Keine Sorge, ich meine das ernst. Ganz ohne Hintergedanken, wie sie ältere Männer so gerne haben.«

Lautlos waren zwei Ober an den Tisch getreten. Erleichtert über die Unterbrechung beugte sich Elisabeth zu ihrem Gastgeber und flüsterte: »Bitte, wählen Sie auch für mich. Ich mag alles.«

»Könnte das nicht etwas zu viel werden?« Der Oberst setzte sein Monokel auf und studierte die Speisekarte. Der schlanke, dunkelhaarige Kellner, den man Sommelier nannte, servierte unterdessen einen silbernen Kübel mit einer bereits geöffneten Flasche, die auf Eiswürfeln lag. Er sah Elisabeth fragend an, der Oberst nickte ihr aufmunternd zu. »Darf ich annehmen, dass Sie einem Glas Champagner nicht abgeneigt sind?«

Auch wenn sie nicht wusste, was das war, probieren wollte sie auf jeden Fall. Sie nickte und hielt eines der bauchigen Gläser hoch, die vor ihr standen. Dezent übersah der Sommelier die Geste und goss das perlende Getränk in den schmalen Kelch, der daneben stand. Anschließend füllte er das Glas des Obersts. Mit zwei Fingern fasste dieser den Kelch am Stiel und hielt ihn in Augenhöhe. »Zum Wohl.«

Elisabeth, die ihr Glas oben angefasst hatte, korrigierte ihren Griff. »Danke.«

Zum ersten Mal in ihrem Leben trank sie Champagner. Sie fand das eiskalte Getränk zwar etwas bitter, aber doch ganz angenehm, denn es prickelte nachhaltig. Nun wandte sich Lettow-Vorbeck dem Ober zu, um die Speisenfolge abzustimmen. Dabei war anscheinend eine komplizierte Abfolge von Entscheidungen zu treffen, denn es dauerte entsprechend lange. Elisabeth probierte noch einmal den Champagner, diesmal nahm sie einen größeren Schluck. Im nächsten Augenblick musste sie husten. Sie hatte vorher einige Brocken des bröseligen Weißbrots in den Mund genommen, das konnte natürlich nicht gut gehen. Sogleich eilte der Maître de Service herbei, um ihr auf die Schulter zu klopfen. Dass sich dieser vornehme Herr vor aller Augen um sie kümmern musste, war ihr besonders peinlich, doch dann stellte sie erleichtert fest, dass niemand mehr auf sie achtete. Das Diner im Speisesaal war in vollem Gang.

Als sie wieder ruhig atmen konnte, goss ihr der Sommelier nach. Elisabeth fühlte, wie ihr der Alkohol in den Kopf stieg. Ein gutes Gefühl. Ihre innere Spannung begann sich zu lösen, endlich konnte sie den Abend genießen. Sie wollte sich nichts, aber auch gar nichts entgehen lassen.

Kaum hatte sie diesen Entschluss gefasst, glitt geräuschlos ein Servierwagen an ihre Seite. Eine Hand lüftete die gewaltige Silberschale. Elisabeth stieß einen erstickten Schrei aus. Vor ihren Augen lag ein Tier, so schrecklich, wie sie es noch nie in ihrem Leben gesehen hatte.

»Frischer Hummer, gnädiges Fräulein.«

Entsetzt starrte sie das rote Monster vor ihren Augen.

»Ein prächtiger Bursche, nicht wahr?«

Die sonore Stimme des Obersts klang beschwingt. Elisabeth lief es eiskalt über den Rücken. Was sollte sie jetzt tun? Anrühren jedenfalls würde sie dieses Ungetüm nicht, geschweige denn essen. Vor allem, was aß man von dem ekligen Ding und wie?

Nach zwei weiteren Gläsern Champagner und den geduldigen Instruktionen ihres Tischnachbarn hatte sich das Monster der Tiefsee zu einer vertrauten Delikatesse gewandelt. Nur mit der richtigen Handhabung der Scheren hatte Elisabeth noch Schwierigkeiten.

»Bei uns gab’s immer nur Kartoffeln. Dafür konnte man in die einfach reinbeißen.«

Lettow-Vorbeck beobachtete sie schmunzelnd. Dann führte er vor, wie eine Hummerzange solche Probleme löste.

»Knacken, rausholen, verspeisen. Ganz einfach.«

»Zutzeln wäre noch einfacher.«

»Wie bitte?«

»Saugen, schlürfen.«

Lustvoll demonstrierte Elisabeth an ihrem Daumen, was man sich darunter vorzustellen hatte. Der Oberst blickte sich irritiert um, doch die Gäste am Nebentisch taten so, als hätten sie nichts gehört.

»Schickt sich leider nicht überall.«

»Tut mir leid.«

Ihr Gesprächspartner griff nach der riesigen Schere, die er eben vom Körper des Hummers abgetrennt hatte, und legte sie auf den Teller des Mädchens. Nachdem er sich noch einmal vergewissert hatte, dass sie niemand beobachtete, nickte er Elisabeth aufmunternd zu.

»Wenn Sie darauf bestehen. Los – jetzt!«

Ihr war nicht klar, was er meinte. Der Oberst beugte sich vor und flüsterte: »Tsut-seln!«

Sie kicherte beschwipst und führte die nur leicht angeknackte Schere an den Mund. Geschickt, aber nicht geräuschlos saugte sie das Fleisch aus den Schalen. Von den Nachbartischen kamen missbilligende Blicke. Der Oberst hüstelte und nahm das ursprüngliche Gespräch wieder auf. »Was wissen Sie von ihm?«

Das Mädchen betrachtete den leeren Panzer des Hummers auf ihrem Teller. »Er hat sicher schrecklich gelitten, in dem heißen Wasser.«

»Vielleicht werden Sie auch leiden.«

Elisabeth blickte ihren Gastgeber nachdenklich an, erst jetzt hatte sie die Frage verstanden. »Er hat eine Baumwollplantage. An irgendeinem Fluss.«

»Genauere Informationen haben Sie nicht?«

Sie öffnete ihre Handtasche und zog ein bereits mehrfach geknicktes Foto hervor. Der Oberst klemmte sich sein Monokel auf das Auge und hielt das Bild ins Kerzenlicht. Die Aufnahme war etwas unscharf, sie zeigte zwei Männer auf einer Lichtung im Urwald. Links stand ein hagerer, junger Bursche, er trug ein Hemd mit Hosenträgern und eine lange, weite Baumwollhose, in seinem Gürtel steckte eine Pistole. Im Vordergrund hatte sich ein kräftiger, bärtiger Kerl aufgebaut. Die Schiebermütze war weit nach hinten geschoben, sein breites Lachen strahlte unbekümmerten Optimismus aus. »Welcher ist es?«

»Der mit der Mütze, glaube ich.«

Lettow-Vorbeck zog die Augenbrauen hoch. »Sie wissen es nicht?«

Elisabeth versuchte zu erklären, was nur schwer zu erklären war, jedenfalls nicht einem Offizier, der anscheinend immer alles genau wissen musste. »›Deine Seele wird mich erkennen‹, hat er gemeint in seinem Brief.«

Der Oberst schmunzelte, wurde aber gleich wieder ernst.

»Ist Knochenarbeit da draußen, nichts für Romantiker.«

»Mir gefällt es, dass er was Poetisches hat.«

»Oder Gelbfieber. Sieht blass aus. Wimmelt sicher vor Moskitos an seinem Fluss.«

Irritiert nahm ihm Elisabeth das Foto wieder aus der Hand. »Es muss wunderschön sein. Schreibt er wenigstens.«

»Sie haben Mut, den werden Sie brauchen.«

»Wenn er mir nicht gefällt, gehe ich wieder.«

»Wohin?«

»Ich werde mich schon durchschlagen.«

»Als Frau, allein? In Afrika?«

Elisabeth senkte den Blick und wischte die Brotkrumen von der Tischdecke. Am liebsten hätte sie den unangenehmen Gedanken, der plötzlich in ihr hochstieg, ebenfalls unter den Tisch gekehrt. Warum war er jetzt wieder da? Sie hatte ihn doch schon damals aus ihrem Kopf verbannt, als sie das Billett für die Rückpassage ins Meer geworfen hatte.

*

Die Nacht war mild, an Deck wehte eine leichte Brise. Aus den Schloten des Schiffes stiegen dunkle Rauschschwaden. Die Fenster der Speisesäle waren noch hell erleuchtet, doch Elisabeth stand wieder an der Reling der 3. Klasse. Sie war alleine. Die Möwen am Himmel waren verschwunden, erste Wolken schoben sich über den Himmel, an dem eben ein halber Mond aufgegangen war. Elisabeth atmete tief durch, sie musste den Rauch und den Alkohol loswerden, der sich in ihr angesammelt hatte. Ihr war kalt, aber das störte sie nicht, denn sie war von einem tiefen Glücksgefühl erfüllt. Es war ein wunderbarer Abend gewesen.

Ja, die Sterne hatten es gut mit ihr gemeint. Noch einmal blickte sie hoch zu den Wolken, mächtige düstere Gebilde, die aus dem Nichts aufgetaucht waren. Eigenartig, ein kleiner, dunkler Nachgeschmack hatte sich in ihrem Gehirn eingenistet. Sie wusste nicht genau, was es war, doch es blieben ihr noch neun Tage, um es herauszufinden.

Kapitel 5

Mit dem Unwetter über den Gongwe-Bergen hatte Max nicht gerechnet. Ein kleiner Niederschlag wäre nicht tragisch gewesen, den hätte er unter einer Akazie abwarten können, geschützt durch die Gummiplane, die er immer mit sich führte. Doch dass ihn den ganzen Tag über ein gnadenloser Wolkenbruch begleiten würde, der den schmalen Pfad durch den Busch in einen rutschigen Hürdenlauf verwandelte, das hatte er nicht erwartet.

Er konnte es sich auch nicht erlauben, sich irgendwo unterzustellen, denn den Zug nach Daressalam musste er unbedingt erreichen, eine Verspätung wäre fatal gewesen. Morgen würde sie ankommen, seine Zukünftige, die »Bibi des Memsahib«. Hassim, der sich vor Neugierde verzehrte, sich aber nichts anmerken ließ, wurde nicht müde, diesen Ausdruck bei jeder Gelegenheit zu wiederholen.

Jetzt stand Max auf dem Bahnhof von Kimamba und wartete. Seine Kleider waren vollgesogen wie ein Schwamm, den er am Körper hätte auswringen können. In diesem Zustand zwölf Stunden in einem zugigen Abteil sitzen zu müssen, würde äußerst unangenehm sein. Der Lederkoffer, in dem er seine schwarzen Schuhe, den schwarzen Anzug, die Krawatte und ein weißes Hemd verstaut hatte, war ebenfalls vollkommen durchgeweicht. Er konnte nur hoffen, dass man ihm die Sachen im Hotel noch schnell trocknen und bügeln würde, denn schon am Mittag musste er Elisabeth vom Schiff abholen. Die Dampfer aus Deutschland waren meist pünktlich, auf jeden Fall pünktlicher als die Eisenbahn, die vom Tanganjika-See bis hierher einen ganzen Tag unterwegs war und reichlich Gelegenheit hatte, Verspätungen einzusammeln.

Der Regen hatte aufgehört, dafür war ein frischer Wind aufgekommen. Max begann vor Kälte zu zittern. Außerdem spürte er die Blasen an seinen Zehen. Sieben Stunden Gewaltmarsch in nassen Stiefeln hatten Spuren hinterlassen, nicht nur an den Füßen. Das Wasser, das aus seinen Kleidern zu Boden tropfte, zeichnete dunkle Ringe in den Sand. Wohin war nur Hassim verschwunden?

Als Max die Fahrkarte gekauft hatte, war er noch da gewesen. Unbeweglich hatte er über den auf einer Bank abgestellten Koffer gewacht, aus dem das Wasser tropfte, als hätten sie Trockeneis transportiert.

Noch waren auf dem kleinen Bahnsteig wenige Leute. Unter dem Vordach warteten zwei Kolonialbeamte, Dr. Henschel, der Sanitätsoffizier, und Franz Stocker, der Sekretär des Bezirkamtmanns. Er saß in einem mit Leinen bespannten Liegestuhl und hatte seine Füße auf einen Safaristuhl gelegt. Sein dicker Körper steckte in einem weißen Tropenanzug, den Strohhut hatte er leicht nach hinten geschoben, das rötliche, stark verschwitzte Gesicht trocknete er gerade mit einem weißen Taschentuch. Max kannte beide Männer nur flüchtig. Als neuer Siedler war er bei seiner Ankunft in die Boma eingeladen worden, wo es dann abends ein feucht-fröhliches Gelage gegeben hatte, bei dem auch die beiden Herren anwesend gewesen waren. Boma war der Ausdruck, den die Schwarzen für die »Burg« benutzten, das mächtige Verwaltungsgebäude auf dem Hügel hinter dem Bahnhof. Die dicken Mauern hatten tatsächlich etwas von einer Festung, sie waren so solide wie der Wille der Bauherren, dieses Land in Besitz zu nehmen und es zu einer profitablen Kolonie zu machen, einem deutschen Reich unter Palmen. Auf jeden Fall konnte jeder sehen, dass die, die dieses Gebäude errichtet hatten, nicht daran dachten, Tanganjika bald wieder zu verlassen. Man hatte die Boma auf einen Hügel gebaut, weil man von dort aus weit ins Landesinnere blicken konnte, das diente der Sicherheit, außerdem war es dort oben kühler.

Ein wichtiger Nebeneffekt war, dass die Schwarzen emporschauen mussten zu dieser Burg und den weißen Herren, die dort residierten. Für sie war die Boma so etwas wie ein gemauerter Thron, dem man sich nur mit größtem Respekt nähern durfte.