Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Dreamspinner Press

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

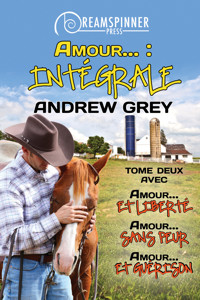

Buch 1 in der Serie - Geschichten aus der Ferne Nach einem Jahr an der Universität gibt Dakota Holden sein Medizinstudium auf und kehrt nach Hause zurück, um die elterliche Ranch zu übernehmen und sich um seinen Vater zu kümmern, der an Multipler Sklerose erkrankt ist. Aus Pflichtgefühl erlaubt sich Dakota nur eine Woche Urlaub im Jahr. Diese verbringt er meist an exotischen Orten und gönnt sich soviel Spaß, wie er nur ertragen kann. Während seines letzten Urlaubs, einer Kreuzfahrt, schließt er mit Phillip Reardon eine Freundschaft, die bald eine wichtige Rolle in Dakotas Leben spielt. Als Phillip beschließt, Dakotas Einladung zu einem Besuch auf der Ranch anzunehmen, ist Dakota glücklich, ihn wiederzusehen und auch seinen Freund, den Tierarzt Wally Schumacher kennenzulernen, Ungeachtet Wallys Bedürfnis, den Wölfen zu helfen, die von Dakotas Männern gejagt werden, um die Rinder zu schützen, verbindet die beiden bald viel mehr als ein starkes, beiderseitiges erotisches Interesse. Doch irgendwann wird sich entscheiden müssen, ob das Hochland von Wyoming weit genug ist für Dakotas Rinder, Wallys Wölfe und ihre Liebe.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 355

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Ein weites Land – Miteinander

Widmung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Leseprobe

Biographie

Von Andrew Grey

Mehr Bücher von Andrew Grey

Besuchen Sie Dreamspinner Press

Copyright

Ein weites Land – Miteinander

Von Andrew Grey

Geschichten aus der Ferne: Buch 1

Nach einem Jahr an der Universität gibt Dakota Holden sein Medizinstudium auf und kehrt nach Hause zurück, um die elterliche Ranch zu übernehmen und sich um seinen Vater zu kümmern, der an Multipler Sklerose erkrankt ist. Aus Pflichtgefühl erlaubt sich Dakota nur eine Woche Urlaub im Jahr. Diese verbringt er meist an exotischen Orten und gönnt sich soviel Spaß, wie er nur ertragen kann. Während seines letzten Urlaubs, einer Kreuzfahrt, schließt er mit Phillip Reardon eine Freundschaft, die bald eine wichtige Rolle in Dakotas Leben spielt.

Als Phillip beschließt, Dakotas Einladung zu einem Besuch auf der Ranch anzunehmen, ist Dakota glücklich, ihn wiederzusehen und auch seinen Freund, den Tierarzt Wally Schumacher, kennenzulernen. Ungeachtet Wallys Bedürfnis, den Wölfen zu helfen, die von Dakotas Männern gejagt werden, um die Rinder zu schützen, verbindet die beiden bald viel mehr als ein starkes, beiderseitiges erotisches Interesse. Doch irgendwann wird sich entscheiden müssen, ob das Hochland von Wyoming weit genug ist für Dakotas Rinder, Wallys Wölfe und ihre Liebe.

Diese Geschichte wurde inspiriert von den amerikanischen Nationalparks. Sie ist gewidmet der National Park Foundation als Dank für all die Arbeit und Mühe, die es bedeutet, einige der schönsten Ecken dieses Landes zu bewahren und für jedermann zugänglich zu halten.

1

DAS PFERD wiegte sich sanft unter ihm und Dakota konnte spüren, wie seine Anspannung und der Druck mit jedem Schritt des Braunen mehr von ihm abfielen.

„Also, wie war dein erstes Jahr als Medizinstudent? Und erzähl‘ mir jetzt bloß nicht denselben Unsinn, den du immer in deinen Briefen schreibst, nur damit ich mir keine Sorgen mache.“

Dakota konnte nicht anders und lächelte seinen Vater an, der aufrecht im Sattel seiner grauen Stute saß. Seit Jahren versuchte er schon, ihn dazu zu bringen, ein anderes Pferd zu reiten. Doch Sadie war sein Liebling. Die beiden kannten sich so gut, dass es schon fast unheimlich war.

Dakota atmete tief durch und ihm wurde noch ein wenig leichter ums Herz. „Es war viel anstrengender, als ich es mir vorgestellt hatte. Die Vorlesungen, die Arbeitszeiten in der Klinik, mündliche und schriftliche Prüfungen …“ Bei dem Gedanken an die langen Arbeitstage und die anspruchsvollen Professoren musste er doch tatsächlich lächeln.

„Du hast es geliebt, mein Sohn, oder?“

In der Stimme seines Vaters lag definitiv Stolz. Doch das war nicht ungewöhnlich. Jefferson Holden hatte noch nie ein Hehl daraus gemacht, wie stolz er auf Dakota war. Der Mann war nicht nur sein Vater – er war sein bester Freund. Sie hatten keine Geheimnisse voreinander und teilten alles. Na ja, fast alles.

„Das habe ich, Dad. Es ist das, was ich wirklich tun möchte.“ Sie ritten über weites, offenes Gebiet und Dakota genoss den Ausblick über die sanften Hügel bis hin zu den schroffen Bergen in der Ferne. „Aber hierher zurückzukommen, das ist…“ Er wusste nicht, wie er seine Gefühle in Worte fassen sollte, doch sein Vater sah ihn an und nickte. Der Ausdruck auf seinem Gesicht sagte ihm, dass er verstand und Worte nicht nötig waren. Jefferson Holden lag das Land im Blut. Er lebte und atmete jedes Bisschen davon. Dakota hatte nicht geahnt, wie sehr es auch ihm im Blut lag oder wie sehr er es in der Ferne vermissen würde. „Ich dachte, wir könnten doch zum Fluss reiten“ Ehe er den Blick wieder nach vorne richtete, sah Dakota das Aufblitzen in den Augen seines Vaters.

„Wusste ich’s doch. Als du noch klein warst, dachte ich, ich müsste dich an die Veranda ketten, um dich vom Wasser fernzuhalten.“ Das vertraute, kräftige Lachen wurde vom Wind zu ihm geweht. „Komm schon. Lass mal sehen, was du so drauf hast.“ Jefferson trieb sein Pferd in den Galopp und zog davon, Dakota direkt hinter ihm.

„KOMM SCHON, Roman, wir lassen uns doch nicht von den beiden Alten da abhängen.“ Leicht trat Dakota seinem Pferd in die Seiten und zog davon. Er galoppierte über die Wiese, die Hufe donnerten über den Boden, sein Atem stieg wie eine Dampfwolke in der klaren Morgenluft auf. Dakota spürte die Kraft des Tieres unter sich; so wie Roman sprühte auch er vor Lebensfreude. Monatelang war er in Vorlesungsräumen und Krankenhäusern eingesperrt gewesen. Der Duft des Hochlands nach Erde und einem Hauch von Wasser drang in seine Seele und erweckte zu neuem Leben, was die Stadt hatte ersterben lassen. „Ich bin direkt hinter dir, alter Mann“, rief er, als er seinem Vater näher kam. Dakota überholte ihn und zügelte dann sein Pferd, als das Laubwerk in der Nähe des Wassers in Sichtweite kam.

Sein Vater hielt direkt neben ihm. Zusammen ritten sie ans Flussufer, wo sie abstiegen und ihre Pferde im flachen Wasser an der Flussbiegung trinken ließen. Dakota blickte zum anderen Ufer hinüber. Das Seil hing immer noch von dem alten Ast herab. Immer noch konnte er die Schreie und das Gekreische seiner Freunde hören, wie sie daran hin und her schwangen, bevor sie sich in das eiskalte Wasser fallen ließen. „Das Gute daran war …“, holte ihn die Stimme seines Vaters aus seinen Erinnerungen, „ich wusste immer, wo ich dich finden konnte.“ Dakota spürte eine Hand auf seiner Schulter. „Wenn ich dich gelassen hätte, wärst du auch im tiefsten Winter schwimmen gegangen.“

„Heute nicht mehr.“ Dakota musste lächeln. Als Kind war ihm das Wasser nie zu kalt gewesen, aber heute wäre wahrscheinlich das Gegenteil der Fall.

„Das glaub’ ich dir.“ In angenehmer Stille standen sie zusammen und beobachteten gemeinsam die dunklen Flecken auf den Weiden am anderen Ufer. Das Herzblut der Ranch, ihre Rinderherde, bewegte sich dort gemächlich voran, während die mächtigen Tiere nach Futter suchten.

„Es ist merkwürdig, Dad. Bevor ich an der Uni angefangen habe, konnte ich es gar nicht erwarten, von hier wegzukommen. Ich wollte mehr von der Welt sehen.“

„Und nun freust du dich darauf, wieder nach Hause zu kommen“, beendete sein Vater den Gedanken für ihn. Dakota nickte, woraufhin sein Vater lachte. „Denkst du, da du bist der Einzige? Als ich in deinem Alter war, konnte ich auch nicht schnell genug von hier verschwinden. Aber irgendwas an diesem Land rief mich zurück. Jetzt geht es dir genauso.“ Dakota drehte sich zu ihm um und sah, wie sich die blauen Augen seines Vaters mit Liebe füllten. „Du wirst wieder weggehen, aber du wirst auch wiederkommen. Das Land hier lässt dich nicht los. Es ist ein Teil von dir, so wie es ein Teil von mir ist.“

Dakota wusste, dass das stimmte. Doch er wusste auch, dass ein anderer Teil von ihm – einer, dem er sich immer weniger entziehen konnte—es ihm sehr schwer machen würde, hierzubleiben. Egal, wie sehr er das auch wollte. Er öffnete den Mund und hätte es seinem Vater beinahe gesagt. Gerade rechtzeitig hielt er sich noch zurück. Jetzt war nicht die Zeit dafür. Er war nach Hause gekommen, um neue Kräfte zu tanken und sich auf ein weiteres anstrengendes Jahr vorzubereiten. Wenn er jetzt seinem Vater eröffnete, dass er lieber Männer mochte als Frauen, gäbe das eine Unruhe, die er einfach nicht brauchen konnte. Sein Vater auch nicht. Zumindest für den Sommer wollte Dakota, dass die Dinge so blieben, wie sie waren.

„Wir sollten wieder zurück, Dad.“ Dakota wollte hier eigentlich gar nicht weg. Das Wasser, das gurgelnd die Steine umspülte, und die Blumen entlang des Ufers waren genau so, wie er sie in Erinnerung hatte.

„Ich denke mal, dass du wieder herkommen wirst.“ Jefferson stieg auf sein Pferd und machte sich auf den Weg zurück zum Haus. Dakota wusste, dass sein Vater ihm ein paar Minuten Zeit geben wollte. Mit einem Lächeln schwang er sich wieder auf Romans Rücken und trieb ihn vorwärts, flog unter lautem Rufen an seinem Vater vorbei. Er wusste, dass dieser sich das nicht gefallen lassen würde. Und schon konnte er das Donnern von Sadies Hufen hinter sich hören.

Dakota erreichte als Erster die Koppel, sprang von Romans Rücken und führte ihn in seine Box. „Hey Dad, brauchst du Hilfe beim Absteigen?“, neckte er, während er die Boxentür schloss. Er wollte Roman eigentlich den Sattel abnehmen, aber er hatte seinen Vater nicht herankommen gehört. Das war seltsam. Also verließ er den Stall, ging außen herum und blickte zurück über das Feld. Fast blieb ihm das Herz stehen, als er Sadie dort reiterlos umherlaufen sah. Sofort rannte er los. Adrenalin pulsierte durch seinen Körper, seine Füße flogen nur so über den Boden, auf eine dunkle Erhebung auf dem Boden zu, die er beim Näherkommen als seinen Vater erkannte. „Dad!“ Sein Aufschrei wurde von einem leisen schmerzerfüllten Stöhnen beantwortet, das an seinem Herzen zerrte. „Dad, was ist passiert?“ Rutschend kam Dakota zum Stehen und fiel neben dem älteren Mann auf die Knie.

„Runter gefallen“, war alles, was Dakota zwischen Keuchen und Stöhnen verstand.

„Wo tut es dir weh?“ Instinktiv untersuchte er ihn nach Blutungen und gebrochenen Knochen.

„Mein Rücken.“ Jeffersons Gesicht verzog sich vor Schmerzen. Dakota zog seine Jacke aus und legte sie seinem Vater um die Schultern. Dieser versuchte, sich zu bewegen, doch Dakota drückte ihn zurück auf den Boden.

„Bleib ruhig liegen. Ich hole Hilfe.“ Er holte sein Handy aus der Tasche und rief nach einem Krankenwagen. Noch während er sprach, kamen einige der Rancharbeiter über das Feld zu ihnen gerannt. Bis er der Rettungsleitstelle alles weitergegeben hatte, was er wusste, drängte sich die halbe Ranch um sie. Dakota legte auf. „Mario, geh zum Haus zurück und hole eine Decke.“

„Soll ich auch ein Kissen bringen?“

„Nein, wir dürfen ihn nicht bewegen. Aber er braucht mehr Wärme.“ Dakota lockerte den Hemdkragen seines Vaters und kontrollierte den Puls am Hals. Er war stabil und gleichmäßig, doch die Schmerzen, die wie Wellen durch dessen Körper liefen, sagten ihm, dass etwas ganz und gar stimmte. Mario kam zurückgerannt, kam schlitternd zum Stehen und gab Dakota die Decke, während in der Ferne schon die Sirene des Krankenwagens zu hören war.

„Ich zeige ihnen den Weg“, sagte Mario, dann war er auch schon wieder weg und rannte zurück zum Hof.

„Es wird alles wieder gut, Dad. Der Krankenwagen ist da, die kriegen dich schon wieder hin.“

Dakota atmete erleichtert auf, als er die Sanitäter mit einer Trage und medizinischen Geräten über das Feld rennen sah.

„Was ist passiert?“ Der erste Sanitäter war bei ihnen angekommen, kniete sich auf den Boden und öffnete seinen Koffer.

„Soweit wir das sagen können, ist er von seinem Pferd gefallen.“ Scheiße. Dakota blickte sich um und sah, wie Eric die graue Stute zurück in den Stall führte. Das Tier hatte er vollkommen vergessen. „Er klagt über Rückenschmerzen. Der Puls ist stabil, nur ein wenig schnell, was auch zu erwarten ist“, informierte Dakota den Sanitäter, stand dann aber auf, trat einen Schritt zurück und ließ die Männer ihre Arbeit machen.

„Mein Sohn studiert Medizin“, krächzte Jefferson Holden, obwohl er nur mühsam atmen konnte. Dakota spürte einen riesengroßen Kloß im Hals angesichts des unerschütterlichen väterlichen Stolzes, der selbst jetzt in der schmerzerfüllten Stimme zu hören war.

Der Sanitäter sah erst zu Dakota, dann zurück zu dessen Vater. „Wir versorgen Sie jetzt und bringen Sie dann ins Krankenhaus.“ Der andere Mann kniete sich zu ihm und gemeinsam begannen sie mit der Arbeit.

Eine kräftige Hand legte sich auf Dakotas Schulter. Ein Griff, der ihm genau so vertraut war wie der seines Vaters. „Er wird schon wieder, Bursche.“ Seit er fünf Jahre alt war, nannte Bucky ihn schon so. „Er ist stark wie ein Ochse. Den wirft so schnell nichts um.“

Dakota drehte sich um, blickte in das wettergegerbte Gesicht des Vorarbeiters und nickte. „Ich hoffe es, Bucky. Ich hoffe es.“ Er wandte seinen sorgenvollen Blick wieder seinem Vater zu. Die Sanitäter schoben eine Rückenliege unter seinen Vater und schnallten ihn sicher darauf fest, bevor sie ihn mit Hilfe zweier Rancharbeiter vorsichtig anhoben und zum Krankenwagen trugen. Dakota folgte ihnen und kaute dabei sorgenvoll an einem Fingernagel.

„Möchten Sie mit ihm fahren?“, fragte der Sanitäter, bevor er die Tür schloss.

Dakota schüttelte den Kopf. So sehr er auch wollte, es war wahrscheinlich besser, mit dem eigenen Wagen zu fahren. „Ich fahre Ihnen nach.“

Der Mann nickte und kletterte in den Innenraum. Ehe er die Tür mit einem dumpfen Geräusch hinter sich schloss, hörte Dakota noch, wie der Sanitäter seinem Vater erklärte, wie es weitergehen würde.

“In Ordnung Jungs, ihr habt noch was zu tun. Jeff würde nicht wollen, dass ihr hier seinetwegen herumsteht wie ein Haufen besorgter Witwen“, wandte sich Bucky an die Männer, die neben der Koppel beieinander standen. Dakota drehte sich zu ihnen um und sah, dass jedem Einzelnen von ihnen die Besorgnis ins Gesicht geschrieben stand. Das allein sagte schon sehr viel darüber aus, wie sie über seinen Vater dachten. Einer nach dem anderen wandte sich um, einige verschwanden im Stall, während die anderen in ihre Fahrzeuge stiegen und wieder raus fuhren. „Soll ich mitkommen, Bursche?“

„Ich schaffe das schon.“ Für den Mann, der ihm das Reiten und noch so viel mehr beigebracht hatte, brachte Dakota ein Lächeln auf. Aber etwas in dessen Augen brachte ihn dazu, seine Meinung zu ändern. Bucky war besorgt. Etwas, was er vorher noch nie bei ihm gesehen hatte. Niemals. „Ja, okay. Ich fahre.“ Er trat an den Truck seines Vaters, öffnete die Tür und fischte die Schlüssel unter dem Sitz hervor. Die Beifahrertür knallte zu und Dakota startete den Motor. Als der Krankenwagen vom Hof fuhr, hängte Dakota sich dran. Sie rasten mit Blaulicht und Sirene die Straße entlang.

Kurz nach dem Krankenwagen erreichten sie die Klinik. Als sie eintraten, kam ihnen einer der Sanitäter schon wieder entgegen. „Vielen Dank.“ Dakota schüttelte ihm die Hand und eilte dann hinein und zur Notfallaufnahme. Die junge Frau dort bat ihn, Platz zu nehmen; in Kürze werde ihm jemand Bescheid geben. Bucky setzte sich zu ihm und Dakota stellte sich auf eine lange Wartezeit ein. Sie redeten nicht viel miteinander - das brauchten sie auch gar nicht. Sorge und Beunruhigung standen ihnen beiden ins Gesicht geschrieben.

„Dakota?“ Als er seinen Namen hörte, drehte er sich um und sah Dr. Hansen auf sich zukommen. „Hallo, Bucky“, sagte der Arzt. Der Vorarbeiter nickte erwartungsvoll.

„Hallo, Doc.“ Dakota stand auf und gab dem Arzt die Hand. Solange sich Dakota erinnern konnte, war Dr. Hansen schon der Hausarzt der Holdens. Das war der Mann, der seine gebrochenen Knochen gerichtet und ihn durch die Windpocken gebracht hatte.

„Lange nicht gesehen. Ich habe gehört, du studierst Medizin.“

„Ich frage mich, von wem Sie das wohl gehört haben.“ Dakota unterdrückte ein Lächeln.

„Dein Vater erzählt es jedem, der zuhört.“ Ein Lächeln erschien auf dem Gesicht des älteren Mannes, das sofort wieder verschwand, als er zum eigentlichen Thema kam. „Dein Vater hat sich den Rücken verletzt. Er hat verdammtes Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist, aber bei seinem Zustand ist das trotzdem problematisch. Was zum Teufel hatte er überhaupt auf einem Pferd verloren?“

„Moment mal, Doc, ganz langsam. Was für ein Zustand?“, fragte Dakota, plötzlich noch beunruhigter.

„Wir sollten uns wohl besser zusammensetzen und das besprechen.“

„Ja, das denke ich auch.“

„Ich warte hier einfach auf dich“, sagte Bucky und wich seinem Blick aus. Dakota war sofort klar: was auch immer er für schlechte Nachrichten nun hören würde, Bucky wusste Bescheid.

Doktor Hansen führte ihn in ein kleines Untersuchungszimmer und schloss die Tür. „Am besten, du setzt dich.“ Dakota ließ sich auf einem Stuhl nieder und wartete. „An und für sich sind seine Verletzungen gar nicht so schlimm. Innerhalb ein paar Wochen wird er sich davon wieder erholt haben.“

„An und für sich.“ Dakota verschränkte die Arme vor der Brust. „Was ist hier los? Was verschweigt ihr mir alle?“

„Kota …“ Der Umschwung auf den Spitznamen seiner Kindheit sagte sehr viel. „Vor einem Jahr habe ich bei deinem Vater Multiple Sklerose diagnostiziert. Er hätte gar nicht erst auf ein Pferd steigen dürfen und diese Verletzung wird seinen Zustand leider noch verschlimmern. Um seine Wirbelsäule herum hat sich eine leichte Schwellung gebildet, die wahrscheinlich wieder zurückgehen wird. Die MS wird dadurch aber verstärkt.“

„Was sagen Sie da? Wird er wieder gehen können?“ Der Gedanke machte ihn fast krank.

„Bei deinem Vater ist die Krankheit schon weit fortgeschritten. Er blieb lange unbehandelt, weil er erst zu mir gekommen ist, als ihm die Hände zitterten. Wir können nicht mehr viel für ihn tun. Mittlerweile hat er schon die Kontrolle über viele seiner Muskeln verloren. Ich bin eigentlich überrascht, dass du gar nichts bemerkt hast.“

„Ich bin erst gestern Abend zurückgekommen und heute Morgen sind wir ausgeritten. Warum hat er mir nur nichts davon gesagt?“ Diese Frage kann nur er beantworten. Dakota sackte in seinem Stuhl zusammen, die Luft wurde aus seinen Lungen gepresst. Fast konnte er spüren, wie er in sich zusammenfiel.

„Kota, ich bin sicher, dein Vater wollte dich nur beschützen.“ Doktor Hansen stand von seinem Stuhl auf. „Ich wüsste gerne, warum dieser Narr gedacht hat, er könne wieder auf ein Pferd steigen. Vor Monaten habe ich ihm schon gesagt, dass er das nicht mehr tun soll.“

Die Worte kamen gar nicht richtig bei Dakota an. Er erhob sich von seinem Stuhl und ging mit leerem Blick zurück ins Wartezimmer. Bucky stand auf und hielt sich zerknirscht an seinem Cowboyhut fest. „Ich musste schwören, dir nichts davon zu sagen.“

„Das dachte ich mir!“ Dakota starrte den Vorarbeiter böse an, doch wirklich wütend war er nicht auf ihn. Er war zornig auf seinen Vater … aber den konnte er nicht anschreien. Aber es an Bucky auszulassen wäre auch nicht fair. „Entschuldige.“

„Er ist so stolz auf dich“, erklärte Bucky. „Er wusste, dass du nach Hause kommen würdest, wenn du es gewusst hättest. Und das war das Letzte, was er wollte.“ Der Ältere wand sich vor Verlegenheit. Dakota deutete auf einen Stuhl und Bucky setzte sich neben ihn, den Cowboyhut legte er auf seinen Schoß. „Vor allem wusste er, wie viel es dir bedeutet, Arzt zu werden. Er wollte nicht, dass dir dabei irgendetwas im Weg steht. Am Allerwenigsten er selbst.“

„Ich weiß.“ Und sein Vater hatte recht. Wenn Dakota Bescheid gewusst hätte, hätte er den ersten Flug nach Hause genommen. Da war er sich sicher.

Eine Krankenschwester kam auf sie zu. „Ich kann Sie jetzt zu Ihrem Vater bringen.“

Dakota nickte, stand auf und sah Bucky an.

„Ich warte hier, Bursche. Geh zu ihm.“

Diesen Ausdruck in Buckys Augen hasste er – als habe er gerade versehentlich Dakotas Hund umgebracht und wisse nicht, wie er das wieder gutmachen sollte. „Du hast nichts falsch gemacht“, versicherte Dakota. Zaghaft nickte Bucky.

Dakota folgte der Schwester durch die Doppeltür, einen Gang hinunter und in einen kleinen, mit Vorhängen abgetrennten Bereich, wo sein Vater mit geschlossenen Augen flach auf dem Rücken lag.

„Wir haben ihm etwas gegen die Schmerzen gegeben, also ist er vielleicht noch ein bisschen benommen“, erklärte die Schwester. Sie überprüfte die Maschinen und verließ dann den Raum.

Dakota stand am Fußende des Bettes und blickte auf den Mann herab, zu dem er sein ganzes Leben lang aufgesehen hatte. Jefferson Holden war ihm immer überlebensgroß vorgekommen; Dakota hatte geglaubt, sein Vater könne alles schaffen. Jetzt, da er ihn so sah, mit Schläuchen im Arm, Gittern am Bett, mit geschlossenen Augen und schmerzverzerrtem Gesicht, das sich durch die Medikamente gerade erst zu entspannen begann, sah er plötzlich schmal und verletzlich aus.

„Kota?“

„Ich bin hier, Dad.“ Er ging um das Bett herum und nahm die zitternde Hand seines Vaters in seine.

„Versprichst du mir, dass du zurück zur Uni gehst?“ Die Augen seines Vaters öffneten sich für ein paar Sekunden und fielen ihm dann wieder zu. Dakota sagte nichts, erleichtert, dass er diese Frage nicht beantworten musste. Sein Vater hatte recht – hätte er es gewusst, wäre er direkt nach Hause gekommen. Daran hatte sich nichts geändert, nur, dass er jetzt noch dringender hier gebraucht wurde. Wenn es seinem Vater möglich wäre, auf die Ranch zurückzukehren, würde sich jemand um ihn kümmern müssen. Dakota brauchte gar nicht lange zu überlegen. Schon immer hatte er anderen Menschen helfen wollen. Für wen sollte er lieber sorgen wollen als für seinen eigenen Vater?

„In ein paar Minuten werden wir ihn in ein Zimmer verlegen. Wahrscheinlich wird er für den Rest des Tages schlafen.“ Die Krankenschwester war zurück, ging um das Bett herum und löste die Bremsen an den Rädern. „Sie können gerne mit ihm gehen.“

„Vielen Dank. Wissen Sie schon, in welches Zimmer er kommt?“

Sie sah in der Krankenakte nach. „Zimmer 229.“

„Wir treffen uns dort.“

Dakota drückte kurz die Hand seines Vaters, bevor er sie wieder losließ, unter die Bettdecke legte und wieder zurück ins Wartezimmer ging. Als er hereinkam, stand Bucky sofort auf. „Sie bringen ihn in ein Zimmer. Fahr du doch zurück zur Ranch und ich bleibe bei ihm.“

Bucky nickte. „Ich sorge dafür, dass einer von den Jungs dir einen Truck hierher bringt, Bursche.“

„Danke, Bucky.“ Er wusste nicht, was er noch sagen oder tun sollte. Schon wollte er sich abwenden, da zog Bucky ihn in eine Umarmung, ließ ihn aber auch gleich wieder los. Dakota glaubte, Tränen in seinen Augen zu sehen. Der Vorarbeiter drehte sich um und eilte hinaus; Dakota sah ihm nach und machte sich dann auf den Weg zum Zimmer seines Vaters.

Als er dort ankam, war sein Vater schon da. Die Lichter waren gedämpft; es sah so aus, als hätte er seither die Augen nicht mehr offen gehabt. Unter dem Fenster stand ein kleines, fest eingebautes Sofa. Dakota setzte sich und dachte nach. Er brauchte nicht alles sofort zu entscheiden; er hatte Zeit. Aber eigentlich wusste er ja schon längst, was er tun würde.

2

DAKOTA FUHR in seinem Truck auf der Zufahrtsstraße zur Ranch am Briefkasten vorbei und bog in die Einfahrt ein, bevor er den Wagen anhielt. Er öffnete die Tür, stieg aus und lehnte sich dagegen. Von hier aus konnte er das Haupthaus, die Scheunen, die Ställe und Koppeln sehen, hinter denen sich Wiesen und offenes Weideland bis zu den Flanken der eindrucksvollen Tetons in der Ferne erstreckten. Tief atmete er ein und ließ den Geruch und das Gefühl von Heimat auf sich wirken. Er hatte das Bedürfnis danach, brauchte das, um sich daran zu erinnern, dass dies sein Zuhause war, das er liebte.

„Hey, Chef, suchst du was?“

Er drehte sich nach der Stimme um und sah Mario die Einfahrt entlang kommen. „Nein, ich schau nur.“ Das tat er jedes Mal, wenn er länger als für ein paar Stunden weg gewesen war. Er stieg zurück in seinen Wagen, startete den Motor und fuhr zum Haus. Er schnappte sich seine Taschen von der Rückbank, ging die Treppe hinauf und durch die Eingangstür.

„Hey, wen haben wir denn da.“ Bucky stand von einem Stuhl auf, kam ihm entgegen und begrüßte Dakota mit einem Klaps auf den Rücken. „Ich hab mich schon gefragt, ob du es heute noch nach Hause schaffen würdest.“

„Ich musste.“

Bucky nickte verständnisvoll. Dakota stellte seine Taschen beim Sofa ab, lief den Gang hinunter und öffnete die Tür des letzten Zimmers.

Die Krankenschwester, die neben dem Krankenbett saß, sah von ihrem Buch auf und lächelte. „Es geht ihm gut.“ Grace legte ein Lesezeichen in ihr Buch und steckte es in ihre Handtasche, dann stand sie auf und ging zur Tür. Dakota folgte ihr. Im Gang sprachen sie flüsternd miteinander. „Heute war ein guter Tag. Vor etwa einer Stunde hat er zu Abend gegessen. Die ganze Zeit über hat er mich angesehen, als wollte er fragen, wann ich endlich gehe, weil er weiß, dass du dann wieder da bist.“

„Hat er etwas gesagt?“

Sie schüttelte den Kopf. „Aber wie du gesagt hast, er versteht alles. Außerdem hat er Wege, sich zu verständigen.“ Dakota hatte sie schon für diese Woche bezahlt, aber er griff in seine Jackentasche und reichte ihr einen Umschlag. „Nein, Kota“ Sie versuchte, ihm den Umschlag wiederzugeben. Davon wollte er aber nichts wissen.

„Dann kaufst du davon eben was für deine Enkelkinder.“ Er schloss ihre Hand um das Papier. „Ohne dich hätte ich meinen Urlaub gar nicht genießen können. Aber so wusste ich, dass er in guten Händen war.“ Sie war ein Geschenk des Himmels. Er und sein Vater vertrauten ihr beide, was eine Menge sagte.

Sie gab nach und steckte den Umschlag in ihre Tasche. „Ich habe ihn heute morgen gewaschen und das Bett frisch überzogen. Er wurde umgelagert und Doktor Hansen hat vorbeigeschaut. Er sagt auch, dass es ihm gut geht. “ Nun ja, so gut wie man es eben erwarten konnte, doch das würde Grace nie sagen. Die Frau war eine ewige Optimistin. „Gut, dann gehe ich jetzt. Aber wenn du irgendetwas brauchst, ruf mich an.“ Sie nahm ihre Sachen und wandte sich zum Gehen. „Wenn du für ein oder zwei Tage in der Woche Hilfe brauchst, lass es mich wissen. Mir gefällt es hier und er ist einfach ein Schatz.“ Sie lächelte Dakota noch einmal an und ging.

Mit einem stillen Lächeln sah Dakota ihr nach, dann drückte er die Tür auf und betrat das Zimmer seines Vaters. Das einzige Geräusch hier drin war leises Atmen – sein Vater schlief, wie so häufig in letzter Zeit. Nicht, dass es zwischen seinen wachen und schlafenden Stunden viele Unterschiede gegeben hätte. Oh, es gab Momente, in denen war sein Vater voll da, doch die wurden immer seltener und er verlor Tag für Tag mehr die Kontrolle über seine Muskeln. „Ich liebe dich, Dad.“ Seit vier Jahren sagte er das jeden Tag, komme, was da wolle. Leise drehte er sich um und ging zurück ins Wohnzimmer, wobei er die Tür angelehnt ließ.

Bucky schlief in dem Liegestuhl, den er für sich beansprucht hatte, seit Jefferson ihn nicht mehr benutzen konnte. Offiziell war Bucky im Ruhestand. Doch er war seit vierzig Jahren auf der Ranch und Dakota hatte ihm gesagt, dass er hier immer ein Zuhause haben würde. Für Dakota gehörte Bucky genauso zur Familie wie sein Vater und seine Schwester, von der er vielleicht einmal im Monat etwas hörte. Normalerweise gegen Ende des Monats, wenn ihr das Geld ausging.

„Erzähl mir von deiner Kreuzfahrt.“ Buckys Augen öffneten sich, während er sprach. „War das Ding so groß wie es auf den Bildern aussah?“

„Größer.“ Dakota holte zwei Flaschen Bier aus der Küche, öffnete sie und gab eine davon Bucky, dann setzte er sich auf die Couch. „Auf dem Schiff gab’s drei Swimmingpools, sechs Whirlpools, einen Fitnessraum, eine Eislaufbahn, ein Basketballfeld und alles, was du dir denken kannst.“

„Denkst du, das reicht dir bis nächstes Jahr?“ Der ältere Mann nahm einen großen Schluck von seinem Bier.

„Das muss es.“ Einmal im Jahr erlaubte sich Dakota eine Woche Urlaub von der Ranch – eine Woche, in der er sich gehen lassen und seine Hörner abstoßen konnte. Dieses Jahr war er auf eine Kreuzfahrt gegangen.

„Hast du jemanden kennengelernt?“ Er blinzelte und als ein Lächeln auf Dakotas Gesicht erschien, schlug Bucky ihm auf die Knie. „Na, dann erzähl mir von ihr, Sohn.“

Diesen Teil hasste er immer. Jedes Jahr überlegte er, ob er Farbe bekennen sollte. Bevor er diese Reise angetreten hatte, hatte er sich vorgenommen, sich selbst und die Anderen nicht mehr länger anzulügen. „Nun ja, die Sache ist die.“ Er leerte seine Flasche in einem Zug und stellte sie dann auf den Tisch. „Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich habe keine Frau kennengelernt, sondern einen Mann.“ Da, er hatte es gesagt.

Langsam senkte sich der Liegestuhl, bis Buckys Füße auf dem Boden zu stehen kamen. „Willst du mir sagen, dass du eine Tunte bist?“

„Schwul, Bucky. Ich bin schwul.“

„Oh, entschuldige … schwul.“ Bucky trank erneut von seinem Bier. „Möchte nur wissen, warum es so lange gedauert hat, bis du was gesagt hast.“

„Dann stört dich das gar nicht?“ Dakota hatte sich diesen Moment in seinen Gedanken als solch dramatische Inszenierung ausgemalt, dass die Realität fast schon eine Enttäuschung war.

„Himmel, nein. Was zwei Menschen in ihrem Schlafzimmer miteinander machen, geht niemanden etwas an.“ Buckys Augenbrauen zogen sich zusammen. „Also, bringst du uns dann wohl bald mal einen Freund nach Hause? Denn du solltest nicht die ganze Zeit alleine sein, Bursche.“

Dakota konnte kaum glauben, was er da hörte. Diese Reaktion hätte er nie erwartet. „Ich verstehe nicht.“

„Was?“ Bucky setzte sich zurück auf seinen Stuhl. „Dachtest du, ich würde dir den Rücken zukehren?“ Er schüttelte den Kopf. „Da solltest du mich aber besser kennen. Du bist der Sohn, den ich niemals hatte, und ich will verdammt sein, wenn so eine lächerliche Kleinigkeit daran irgendwas ändert.“ Er lehnte sich in seinen Stuhl zurück. „Weiß es sonst noch jemand?“ Dakota schüttelte den Kopf. „Nicht einmal er?“ Bucky deutete mit dem Kopf in Richtung Gang.

„Nein. Ich wollte es ihm in dem Sommer sagen, in dem er den Unfall hatte. Doch ich hatte nie die Gelegenheit dazu. Und danach war es nicht mehr wichtig.“ Dakota stand auf, holte sich noch ein Bier aus dem Kühlschrank und ging wieder zum Sofa zurück. „Seitdem habe ich es für mich behalten.“ Das hatte er, außer für diese eine Woche im Jahr, in der er Urlaub nahm und einen drauf machte. „Ich meine, das hier ist Wyoming, das Land von Matthew Shepard.“

„Was ist dann jetzt anders?“

Diese einfache Frage machte ihn nachdenklich. Seine früheren Reisen hatten ihn immer in größere Städte geführt, wo er sich durch Scharen von Männern gevögelt hatte, bis ihm die Eier wehtaten und er sich nicht mehr rühren konnte. „Weiß ich nicht so genau.“ Doch damit belog er sich selbst und Bucky. Während der Kreuzfahrt hatte er seine ganze Zeit nur mit einem einzigen Mann verbracht: mit einem wunderschönen, dunkelhaarigen Mann, der den Körper eines Engels und die Fantasie eines Teufels besaß. Darüber hinaus hatte er feststellen müssen, dass diesmal sein Herz daran beteiligt war.

Dakota war nicht so naiv zu denken, dass er sich in Phillip verliebt hatte. Aber er hatte etwas in ihm geweckt, dass er unter Verschluss gehalten hatte – und wenn die Büchse der Pandora einmal offen war, konnte sie nicht wieder geschlossen werden. Und Dakota ertappte sich dabei, wie er sich Schritt für Schritt öffnete.

„Irgendetwas ist auf dieser Kreuzfahrt passiert, nicht wahr, Bursche?“

„Ja, ich wünschte nur, ich könnte es verstehen.“

Bucky schüttelte den Kopf. „Du musst du selbst sein, Bursche.“ Er trank sein Bier aus und stellte die leere Flasche auf den Tisch neben dem Stuhl „Und du sollst glücklich sein. Kann nicht jeder so sein wie ich, das ganze Leben nur mit der eigenen Gesellschaft zufrieden.“

Dakota dachte, der ältere Mann wäre fertig, doch zu seiner Überraschung sprach Bucky weiter.

„Als dein Vater krank wurde, hast du dein Medizinstudium aufgegeben und dich die letzten vier Jahre fast täglich um ihn gekümmert. Du schuldest weder mir noch irgendjemand sonst eine Erklärung, wie du dein Leben lebst. Abgesehen davon gibt es auf dieser Ranch wahrscheinlich nicht einen einzigen Mann, dem du nicht auf die eine oder andere Weise geholfen hast. Und das ist, was zählt.“

Bucky nahm sich die Fernbedienung und schaltete den Fernseher ein. Zehn Minuten später war er eingeschlafen, so wie jeden Abend. Dakota blieb sitzen und beobachtete ihn voll ehrfürchtiger Überraschung. Nicht, dass er jetzt losziehen und bei der alljährlichen Pride-Parade in Cheyenne die Fahne schwingen würde. Aber er fühlte sich gut an zu wissen, dass es vielleicht für einige gar nicht so ein großes Ding war.

Dakota trank sein Bier aus, stand auf und warf die Flaschen in den Müll, bevor er nach draußen ging. An der Koppel blieb er stehen und beobachtete für ein paar Minuten die Pferde, bis Sadie zu ihm kam und mit ihrem Kopf gegen seine Brust stupste. „Hallo, mein Mädchen.“ Er hatte keine Leckerlis mitgebracht, was ihr anscheinend aber nichts ausmachte. „Ich habe dich auch vermisst.“ Er streichelte ihr den Hals, bis ein Jaulen über das Hochland hallte, das zu einem tiefen, grollenden Heulen wurde. Sadie scheute ein wenig und wich einige Schritte zurück. Sie warf ihren Kopf hin und her und sah sich um.

Die Tür zur Unterkunft der Arbeiter flog auf und die Jungs strömten hinaus. „Hast du gehört, aus welcher Richtung das kam?“, fragte Mario im Laufschritt.

„Von Nordwesten.“ Die Männer zogen sich noch ihre Jacken an, während sie zu den Trucks liefen.

„Was ist los, Bursche?“, rief Bucky von der Veranda.

„Wölfe. Ich fahre mit den Männern raus. Bleibst du bei Dad?“ Bucky nickte. Dakota wusste, dass Bucky einerseits gerne mitgekommen wäre, andererseits aber erleichtert war, dass er hierbleiben konnte. Mit der beruhigenden Gewissheit, dass jemand für seinen Vater da war, eilte Dakota zu seinem Truck, sah nach, ob sein Gewehr auch unter dem Sitz war, und fuhr dann rasch in Richtung des Wolfsgeheuls los. Sie durften die Wölfe nicht abschießen, nicht einmal, wenn sie einen mitten unter den Rindern erwischten, da die Tiere technisch gesehen Eigentum der Regierung waren. Aber sie konnten sie davonjagen und wenn dabei einer angeschossen wurde …

Dakota erreichte die Straße und trat auf`s Gaspedal. Er fuhr so schnell, wie er sich traute, bog um die Ecke und raste die westliche Straße entlang zu den weiter nördlich gelegenen Feldern.

Als er dort ankam, sah er, wie seine Männer bereits ausschwärmten. In der Ferne hörte er einen Schuss, gefolgt von einem weiteren. Danach Stille. Hier und da verstreut sah er Scheinwerfer leuchten. Da klingelte sein Handy. Es war Mario. „Ich glaube, Sparky hat einen mit seinem Bellen verscheucht. Willst du, dass wir weiter suchen?“

„Eine Weile noch. Du weißt, die jagen im Rudel, und sie werden nicht aufgeben, außer wir machen es ihnen zu schwer.“ Dakota legte auf und sah Marios Scheinwerfer bestätigend aufblinken. Er griff unter den Sitz, zog den Waffenkoffer hervor und holte sein Gewehr heraus. Er lud das Gewehr, schloss die Tür und ging los, immer am Zaun entlang. Dabei hatte er die Stimme seines Vaters im Ohr. Jefferson pflegte zu sagen, dass Dakota einen Wolf schneller entdecken konnte als jeder andere, den er kannte.

Große, schwarze Gestalten bewegten sich auf dem Feld im schwindenden Tageslicht – die Rinder grasten, ihre Schatten wurden immer länger. Nicht mehr lange und es war komplett dunkel und damit zu spät, um die Wölfe davonzujagen. Dakota sah auf seine Uhr. Er hatte noch eine halbe Stunde, um die Biester loszuwerden, oder sie würden ihm die Herde dezimieren. Das wollte er nicht wirklich riskieren. Er entfernte sich von seinem Wagen, hielt das Gewehr bereit und beobachtete die Weidegrenze nahe der Baumgruppe. Wenn sie sich irgendwo verstecken sollten, dann mit Sicherheit dort zwischen den Bäumen. Die Sonne ging weiter unter und Dakota beobachtete weiter die Baumgruppe.

Dann sah er es – eine leichte Bewegung, knapp über dem Boden flitzte etwas geduckt in das hohe Gras. „Jetzt habe ich dich, du Bastard.“ Dakota wartete. Das Tier konnte er kaum erkennen, nur dessen Bewegung. Er ahnte, dass womöglich noch andere hier waren. Hinter einem Zaunpfosten blieb er stehen und wartete, bis sich wieder etwas bewegte. Und tatsächlich, am Rand der Baumgruppe entdeckte er noch einen, der dastand und Wache hielt. Dakota hob sein Gewehr, visierte den Wolf und drückte ab. Auf den Knall war er gefasst gewesen, aber nicht auf das laute, metallische `Ping`. „Scheiße!“ Er hatte den Zaunpfosten direkt neben dem Mistvieh getroffen. Trotzdem hatte das Geräusch die gewünschte Wirkung. Beide Wölfe rasten zurück zu den Bäumen. Dakota glaubte, sie auf der anderen Seite wieder herauskommen zu sehen, wie sie in Richtung der Berge ausrissen. Hauptsache weg von der Ranch. Er senkte sein Gewehr und ging langsam wieder zu seinem Truck zurück, als sein Handy erneut klingelte.

„Mario, ich hab’ vorbeigeschossen, sie aber trotzdem verjagt. Zuletzt hab ich gesehen, wie sie zurück in den Park gerannt sind.“

Er hörte Mario lachen. „Du hast vorbeigeschossen? Was ist passiert? Bist du auf deiner Kreuzfahrt etwa weich geworden?“ Er konnte hören, wie die anderen Jungs in das Lachen seines neuen Vorarbeiters einstimmten. „Wir treffen uns dann am Haus.“ Dakota legte auf, verstaute das Gewehr und startete den Wagen. Die Fahrt zurück dauerte nicht lang. Nachdem er seinen Männern eine gute Nacht gewünscht hatte, ging er zurück ins Haus.

„Bucky, bist du wach?“ Dakota schloss leise die Tür, um seinen Vater nicht zu wecken.

„Ja. Habt ihr sie erwischt?“ Eine Spur Aufregung schwang in der Stimme des älteren Mannes mit. Zehn Jahre zuvor hatte die Bundesregierung beschlossen, im Yellowstone wieder Wölfe anzusiedeln. Damals hatte Bucky die Proteste dagegen mit organisiert. Die Tiere gediehen, und obwohl sie normalerweise im Park blieben, streunten einige Wölfe gelegentlich auch im umliegenden Weideland herum. Für alle Viehzüchter und Farmen in der Gegend war das ein heikles Thema.

„Ich hab vorbeigeschossen. Hab sie trotzdem zu Tode erschreckt.“

„Gut. Dreckige Biester. Jahrzehnte haben wir gebraucht, um sie auszurotten, und die verdammte Regierung bringt sie wieder zurück.“ Offensichtlich war das noch immer ein wunder Punkt. Für Dakota waren sie eine Tatsache, mit der er leben musste. Die Wölfe waren geschützt und wenn er auch schon ein paar davon getötet hatte, gab er sich doch Mühe, sich an die Gesetze zu halten. Egal, wie ungerecht er sie auch fand.

„Reg dich nicht darüber auf. Fürs Erste sind sie weg.“ Dakota tätschelte Buckys Schulter. „Ich sehe mal nach Dad.“

Leise ging Dakota den Flur entlang zum Schlafzimmer und stieß die Tür auf. Zu seiner Überraschung hatte sein Vater die Augen offen; sein Blick wanderte suchend durch das Zimmer. „Du bist ja wach.“ Dakota konnte sehen, wie er versuchte, Lippen und Kehle zu bewegen. Manchmal konnte er ein paar Worte sprechen, das war jetzt aber schon eine ganze Weile her.

Er machte ein Geräusch, das wie ein leises Pfeifen klang, brach dann ab und versuchte es noch einmal.

„Wolf?“, fragte Dakota. Sein Vater stoppte und entspannte sich. „Heute Abend waren ein paar draußen. Harry, der Neue, hat auf einen geschossen und ich auch.“ Dakota setzte sich neben ihn auf einen Stuhl. „Er war riesig, Dad, grau und braun und ich denke, ich habe seine Gefährtin auch gesehen.“ So sehr er auch verabscheute, was sie seiner Herde antun konnten, er musste diese Geschöpfe trotzdem bewundern.„Ich konnte ihn erst richtig sehen, als er wegrannte, aber Mann, war der schnell und stark.“ Er erzählte seinem Vater von dem Sonnenuntergang, den er auf der Heimfahrt gesehen hatte: wie das rote und goldene Licht hinter den Gipfeln in der Ferne verschwunden war. „Es war, als würden ihre Schatten immer länger werden und uns wie eine Decke bedecken.“ Dakota sprach weiter, bis sein Vater die Augen wieder schloss.

Fast jeden Abend saß er bei ihm und erzählte ihm alles, was auf der Ranch passierte. Er wusste zwar nicht, wie viel er davon verstand, doch das schien beide nicht zu stören. Auch wenn die Gespräche nun einseitig waren, in den Jahren zuvor, bevor die Krankheit so weit fortgeschritten war, hatten sie immer so lange miteinander geredet, bis sein Vater nicht mehr sprechen konnte.

„Weißt du noch, als ich noch klein war und du mir immer alle möglichen Geschichten über Cowboys und Indianer erzählt hast, und wie mein Urgroßvater Präsident Roosevelt getroffen hatte, als er zu Besuch kam und der Yellowstone noch neu war?“ Dakota drehte die Lichter so weit herunter, wie er es wagte. „Du hast mir Geschichte um Geschichte erzählt, bis ich meine Augen nicht mehr offen halten konnte. Jede Nacht hast du bei mir gesessen.“ Er lehnte sich zurück in seinen Stuhl, daneben lag eine zusammengefaltete Decke. „Ich denke, dass es bald schneien wird.“ Der Kopf seines Vaters bewegte sich leicht; Dakota wusste nicht, ob das ein Kopfschütteln oder ein zustimmendes Nicken sein sollte. Er entschied sich für letzteres. „Ich habe den Schnee immer geliebt, weißt du noch? Du hast mir meinen ersten Schlitten gekauft.“ Er erinnerte sich daran, wie sein Vater gerannt und gerutscht war und ihn auf dem Schlitten über den Hof gezogen hatte.

Er blickte auf. Die Augen seines Vaters waren geschlossen, seine Atmung gleichmäßig. „Gute Nacht, Dad.“ Dakota stand auf, drückte noch einmal dessen Hand, bevor er sie unter die Decke legte und in sein eigenes Schlafzimmer ging. Er machte einen Bogen um seine immer noch nicht ausgepackten Koffer und ging ins Bad.

Als er gerade unter die Decken schlüpfte, klingelte sein Handy. Die Nummer kannte er nicht. Fast hätte er die Mailbox drangehen lassen, nahm dann aber doch ab.

„Dakota? Hier ist Phillip … von der Kreuzfahrt.“ Seine Stimme war tief und voll.

Verdammt, er hörte sich gut an. Dakotas Glied regte sich. Er konnte sich sehr gut an diese Stimme erinnern. Und er wusste auch noch sehr gut, wie es sich anfühlte, wenn dieser harte Körper sich unter ihm bewegte.

„Bist du gut nach Hause gekommen?“, fragte Phillip und sofort konnte Dakota ihn wieder vor sich sehen. Phillip am Strand von Saint Martin, nackt, ausgebreitet auf einem Liegestuhl. Er gab sich der Erinnerung hin und ließ sich davon einhüllen.

„Ja, es war eine lange Fahrt, aber es ging gut.“ Sacht strich das Bettlaken über seinen Schaft. Er unterdrückte ein Stöhnen und zugleich den Wunsch, Phillip jetzt hier bei sich zu haben. Dakota war nicht in ihn verliebt und er wusste, dass Phillip sich ebenfalls keine Illusionen machte. Aber es war nett, mit ihm zu reden und sich dabei etwas Schönes vorzustellen. „Ich war schon draußen und habe Wölfe gejagt, damit sie von den Rindern wegbleiben. Und du, keine Schwierigkeiten bei der Heimfahrt?“

„Nein, das war eine lockere Fahrt.“ Für eine oder zwei Sekunden war Phillip still. „Ich wollte mich eigentlich nur für die tolle Zeit bedanken. Du warst fantastisch und …“

Dakota lachte ins Telefon. „Ich weiß, du wolltest schon immer einen Cowboy vögeln. Wenn ich mich recht erinnere, beruhte das auf Gegenseitigkeit.“

„Das tat es.“ Phillip lachte leise. „Hör zu, ich will dich nicht aufhalten, aber ich wollte dir nur sagen, dass ich eine tolle Zeit hatte. Du hast diese Kreuzfahrt zu etwas Besonderem gemacht. Und ich wollte fragen, ob es dir Recht wäre, wenn ich ab und zu mal anrufe.“ Schon wieder dieses knurrende Lachen. „Ich meine, ich weiß, ich bin nicht die Liebe deines Lebens. Davon hatte ich weiß Gott mit Gary genug. Der Mann hat die ganze Heimfahrt über Trübsal geblasen.“ Dieses Mal kicherte Dakota über Phillips Effemination. „Aber ich dachte mir, wir könnten Freunde bleiben.“