Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Nach einer schwierigen Trennung kehrt eine junge Frau in ihr Elternhaus zurück aufs Land. Dort ist alles, wie es immer war: die Familie, die Apfelbäume, ein stabiler Rahmen für ihre ins Schwanken geratene Existenz. Doch das Gefühl der Vertrautheit scheint ihr plötzlich aufgesetzt, und sie fühlt sich als Fremdkörper im altvertrauten Mikrokosmos. Liegt der Fehler in der Gegenwart oder ihrer Erinnerung? Klougart erzählt die Geschichte einer Frau, die sich selbst in ihrem sich verändernden Leben neu verorten muss - und mit der poetischen Betrachtung der Welt ein Werkzeug entdeckt, das Leben in seiner Komplexität einzufangen, bevor es wie ein Schneekristall vergeht. "Klougart ist wahrscheinlich die beste junge Autorin Dänemarks. Einer von uns schläft ist einer der ganz großen Romane in diesem Jahr." - Berlingske

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 275

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

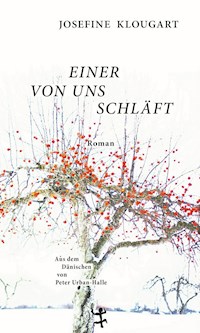

Josefine Klougart

EINER VON UNS SCHLÄFT

Aus dem Dänischen vonPeter Urban-Halle

Für Jakob – ich liebe dich

Inhalt

DAS LICHT KRIECHT HERAN

DIE LANDSCHAFT

EIN BEGRÄBNIS

DIE LANDSCHAFT

DER NEUE MANN

DIE LANDSCHAFT

EIN BEGRÄBNIS

DIE LANDSCHAFT

DAS LICHT KRIECHT HERAN

Über die gepflügten Felder kriecht das Licht heran. Schollen dunkler ineinandergeschobener lehmiger Erde, Bullenkälber, die sich in den Boxen kabbeln, ein Getöse von zu viel Körper auf zu wenig Raum. Und der Schnee, so sanft hat er sich nun auf die Kämme gelegt, auf die Landschaft, auf alles Lebende und Tote. Ein Fell aus Kälte, eine tiefe Stimme, der du vertrauen kannst. Die ganze Landschaft; nackt, unsentimental, das Gefühl eines Ich vermisse dich ist hier zu Hause, aber es gibt niemanden zu vermissen.

Eine Landschaft mit einem Spitzenbesatz aus Reif.

Die Landschaft ist die gleiche, aber nie dieselbe. Wo bin ich gewesen? Meine Unterlippe ist aufgesprungen wie die Haut einer reifen Pflaume. Auf der Terrasse hinschlagen, aufs Knie und der Geschmack nach Eisen; auf dem Betonboden hinterm Pfarrhaus liegen und darauf warten, dass der Traktor mit der ersten Ladung nach Hause kommt, wenn wir nicht rechtzeitig aufspringen und weg sind, ist es aus mit uns. Und wie sie dann einfahren; bucklige Wagen. An einem Nachmittag, an dem wir die Idee haben, miteinander zu spielen und zwischen den aufgestapelten Heuballen hin und her zu springen. Fällst du in die Zwischenräume hinunter, stirbst du vor Hunger. Wie die Katze, die wir da finden, aber erst irgendwann im Herbst. Dann hatte sie wenigstens ihren Wurf nicht allein gelassen.

Der Weg, der um die Felder des Pfarrhauspächters herumführt, endet an der Grenze zwischen den geschützten, den kultivierten und den brach liegenden Bereichen. So viel hängt davon ab. Ordnung. Ständig sammelt ein Mann die Steine von den Feldern, und ständig kommen neue hinzu, der Boden gebiert sie, und die Haufen wachsen an. An manchen Stellen sind größere Steine aufgetaucht, sie warten darauf, von einer Maschine geborgen zu werden. Wenn Zeit dazu ist. Vielleicht macht es einer der Jungs. Aber womöglich ist es für sie doch ein bisschen zu schwer. Die Sonne geht hinter dem Hünengrab unter, das älter ist als die Pyramiden. Sagt man. Wie alt die wohl sind, die Pyramiden, fragt man sich. Brüder haben kein Alter, abgesehen von den Jahren, die sie trennen. Meine Schwestern und ich, das ist ein Alter, wir werden nicht älter, als wir waren.

Die Eiszeitlandschaft, die Festeislöcher, wo das Eis die Landschaft in diverse Positionen gezwungen hat.

Ich weiß es nicht, ich habe in diesen Tagen das Gefühl, als fände mein Leben auf mehreren gegeneinander verschobenen Ebenen statt. Ich bin eben gestürzt und schon wieder aufgestanden und habe mir den Staub von den Ärmeln gewischt und den Passanten oder einfach nur der Natur zugelächelt. Erst, wenn ich an etwas zurückdenke, erhalte ich Zugang zu dem, das meins sein müsste. Du zum Beispiel.

Ich bin zurückgekommen. Etwas, das war, liegt über die Landschaft zerstreut. Ein Nadelteppich zu Füßen der Bäume. Eine Schneedecke und ein Wald von Fingern und ein Himmel. Kronen des Kronhirsches, die Gemeinde von Trehøje, die letzten zehn Fichten auf dem Hügel, vom Wind durchzaust bis auf die Knochen, einsam. Das ist es, womit wir zu tun haben.

Öl auf den Wassern.

Ein komisches Sommerkleid unter einem Pulli und dem Blaumann.

Es schneit wieder. Wie komme ich hier weg, die Wege sind blockiert, ich kann nirgendwo hin. Ich stehe am Fenster und beuge mich zur Scheibe, die Fenstereinfassung aus Marmor ist kalt, der Winter ist kalt. An einem Nachmittag im Sommer lege ich die Wange an den Rahmen, meine Lippen wirken zu groß, meine Hände. Ich weiß noch, ich schiebe eine Topfpflanze beiseite. Und setze mich auf die Fensterbank und lehne den Rücken an die Sonne und die Scheibe. Die Fenstereinfassung aus Marmor ist kalt; obwohl die Sonne seit Stunden hereinscheint, ist sie kalt. Feuchte Schenkel in der Wärme. Der Körper, der sich nach Kühle sehnt.

Oder der Körper, der sich nach Wärme sehnt.

Meine Hände werden, was soll ich sagen, violett; im Winter auch meine Füße. Eine Farbe, die mich an etwas wie: blau erinnert. Heute Nachmittag fuhr der Schneepflug einmal in der Stunde; mit einer Müdigkeit, die nichts mit Schnee oder Nicht-Schnee zu tun hatte, er fräste sich durch den Ort, der sich gutwillig teilen ließ. Zwei Bahnen weißen Stoffs. Durch eine dünne Schicht vernichteten Schnees schimmerte schwarzer Asphalt. Dieser vernichtete Schnee, finde ich, ist das Traurigste, das ich mir vorstellen kann. Und jetzt überlege ich mir wieder: Wann komme ich von hier weg.

Ich spare.

Für etwas Schönes, das ich verlasse. Etwas Schönes, das ich opfere. Trotzdem wird es immer als Schatten zurückbleiben, als Last in den Bildern. Das, was hätte sein können, eine Liebe, die annulliert wurde.

Sind wir eingeschneit, frage ich.

Meine Mutter kramt in der Abrechnung, einigen Quittungen. Beleg neunundvierzig, sagt sie, so weit erst mal, und schaut zu mir auf.

Wir sehen aus dem Fenster, unsere Blicke enden blind wie Gleise in der Landschaft, so kam man bis hierher, so bekamen sie frei, und die Arbeit geht ein andermal weiter, morgen oder nie. Es herrscht eine Stimmung wie: Der Weg endet blind. Die Eisenbahngleise, die in eine bestimmte Richtung zeigen, verwandeln die Landschaft in ein Becken oder ein Bild, das man: sieht.

Sie spekuliert. Dass derlei Gedanken aufkommen, kann ich verstehen. Was ich eigentlich will, wohin ich geh, wenn ich könnte; und sie fragt mich, ob das ein Problem ist. Wenn ich nirgendwo hin kann, wenn ich einfach hierbleiben muss, ist das dann ein – Problem.

Ich zucke mit den Achseln, wahrscheinlich nicht, sage ich. Dabei wissen wir beide genau: Natürlich ist das ein Problem.

Hier eingeschlossen.

Der Winter schließt einen ein oder aus, so ist das Gefühl, ein Gefühl, nicht vorwärtszukommen. Es hockt in uns beiden. Kein Weg vor und keiner zurück. Sie will wissen, ob ich hier nicht zur Ruhe kommen kann. Du kannst hier nicht richtig zur Ruhe kommen. Fragt sie mich. Dann entsteht eine Pause. Wir halten beide den Atem an. Wieder zucke ich mit den Achseln.

Doch, sage ich.

Aber es geht nicht um Ruhe. Ruhe oder nicht Ruhe, es bleibt sich gleich.

Ich bin verliebt, sage ich endlich und setze mich ihr gegenüber an den Tisch. Ihr Blick flattert zwischen den Unterlagen und mir hin und her, sie fasst sich und schiebt sie beiseite.

Ja, sagt sie.

Deshalb kann ich im Augenblick nirgendwo sein, sage ich mit einer Stimme, die brüchig klingt, etwas trocken, leicht entflammbar. Ein Sonnenstrahl in einem Glas, das reicht schon, kann jeden Moment brechen. Feuer und Brand. Weil ich bereits zu viel gesehen habe. Eine sonderbare Willkür, die sich mitteilt. Jetzt ist es nicht mehr mein verstorbener Mann, der wichtig ist; jetzt ist es mit einem Mal ein anderer, der neue Mann, von dem mein Leben abhängt. Kann ich nicht einfach mal nur an einem einzigen Ort sein? Ohne diesen Magnetismus. Das kommt vom Schnee. Oder von der Krankheit, die der Schnee nicht zudeckt, nicht heilt, der Schnee als Salz, der auf verletzte wunde Gedanken, wunde Gefühle fällt. Wann geschah es. In der Nacht kommt der Schnee, steigt der Magnetismus in mir hoch, ich erwache magnetisch, und wie ein Magnet: zurückgehalten, festgezurrt, der ganze Raum zwischen mir und diesem neuen Mann vibriert auf diese Weise. Eine beunruhigende Gespanntheit. Bewegungen, in die Luft gezeichnet, Bewegungen, die sich zeigen – in der Sekunde, ehe es sie gibt: und aus denen vielleicht nie etwas wird. Welch Unglück, vor etwas zu stehen, das so schön – hätte sein können.

Das hier, denke ich, ist alles andere als schön.

Das ist unheilverkündend wie ein Haus, das man am späten Abend erreicht und in dem kein Licht brennt. Oder früh und: kein Licht brennt. Lieber will ich doch eine unglückliche Beziehung zu einem anderen Menschen als das hier: ohne einen anderen zu sein. Ohne diese Augen, um – ja, was eigentlich. Jemanden zur Welt bringen. Immer entstehen auf diese Art, in einem Blick. Lieber als Fremder entstehen, als ein anderer, als nicht zu entstehen.

Ich bin in den Falschen verliebt. Und bin ununterbrochen damit beschäftigt, jemanden zu verlassen, den ich liebe, es gibt genug, woran man sich schneiden kann, aber ich bin nicht nach Hause gefahren, um Trost zu finden.

Die Äpfel. Nur darum geht’s.

Du hast ja alles verloren.

Nichts ist, wie du es in Erinnerung hast, und alles, worauf du triffst, widerspricht deinem Bild des Wie. Nichts ist übrig von der Welt, an die du dich erinnerst, obendrein ist sie unmöglich, sie kann nie so gewesen sein. Das ist was anderes als Liebe, was anderes als die Abwesenheit von Liebe. Es ist das Bild, das entsteht, wenn man die beiden Dinge aufeinanderlegt. Ein diffuses Bild, auf dem alle Gesichter seltsam offen und zerstört sind, durchzogen von – ja, von was eigentlich. Von Zeit, die nicht will, einem Zimmer, das nicht will.

Und der Trauer darüber.

Der Illusionist.

Ich falle und bleibe im Gras liegen. Ich bleibe liegen, wie ich gefallen bin. Später August, hinter mir auf dem Feld hält ein Traktor, im Leerlauf. Die Tür zum Führerhaus steht weit offen, wurde so hinterlassen, mitten im Satz.

In der ganzen Landschaft Bewegungslosigkeit.

Als wäre der Tag in Wirklichkeit ein Abend; als wäre die Sonne in Wirklichkeit die Reispapierlampe an der Decke, als wäre da jemand, der sich bloß eben vergewissern will, ob alle schlafen. Ob keiner liest oder redet oder den andern befummelt oder in Comics blättert. Mit anderen Worten: ob Unvernunft herrscht.

Aber dann existiert nichts anderes als Unvernunft, dann ist Unvernunft plötzlich das Einzige.

Schläfst du, flüstere ich meiner Mutter zu.

Keine Antwort. Die Wörter hängen in der Luft, ein Echo von früher, die Stimme meines verstorbenen Mannes, schläfst du, fragt er.

Und ich schlief.

Oder stellte mich tot.

Die Knorren in den Deckenbalken ähneln allen möglichen Dingen. Einem fünfbeinigen Hirsch. Einem tropfenden Halbmond. Etwas, das man nicht so schnell vergisst. Einem Apfelbaum, der mit seinen roten Früchten in einer Ecke des Gartens steht, derlei Reste; Sommer mitten im Winter. Es schneit nach wie vor.

Es schneit, wie es den ganzen Tag geschneit hat.

Als wollte der Schnee beweisen, dass die Ruhe, mit der er fallen kann, nichts mit Müdigkeit zu tun hat, der Schnee ist nicht besonnen, er ist schlicht und ergreifend unmenschlich. Wie der Winter in diesem Jahr, unmenschlich in allem. Macht unermüdlich weiter, wiederholt sich in Mustern, die keiner versteht. Die Dunkelheit ist bleich vom leuchtenden Schnee. Hin und wieder fällt ein roter Apfel durch das graue Dunkel in den Schnee, hier unter der Baumkrone, die wie ein Korb aussieht, aus schwarzer Rinde. Ein Klick, wenn der Apfel auf die Membran des harten Eises prallt, das durch den Wetterumschwung entstand, der nichts weiter als ein zögerliches Innehalten war, mitten im Winter ein Niederschlag von schlichtweg: Sommer. Auf der Stelle kam wimmernd der Frost. Es entsteht eine harte Eisdecke, fünfzig Millimeter dick, nun mit einem Fell aus Neuschnee. Das ist gut, sage ich meiner schlafenden Mutter, raune es im Dunkeln, schlaf nur.

So einfach ist es also auch.

Dass man still zu zweit liegen und woanders sein kann, allein.

Ja, sagt meine Mutter, mit einem Ruck ist sie wach geworden.

Wo bist du gewesen, geht mir durch den Kopf, womit solltest du fertig werden.

Kannst du nicht schlafen, fragt sie und dreht sich im Bett um. Was mach ich denn hier, denke ich, im Bett meiner Eltern. Ich bin zu alt, um hier zu liegen; bin es immer gewesen.

Alles ist auf den Kopf gestellt. Der Schnee stiebt in einer Wolke empor, die von Himmel nicht mehr zu unterscheiden ist. Ich flüstere meiner Mutter zu, doch, flüstere ich, schlaf ruhig weiter. Sie schläft sofort ein, übergangslos, sie räumt das Zimmer, liegt dann ganz still. Jahrelang ist man blind dafür, dann auf einmal sieht man es glasklar, den Tod in der eigenen Mutter, man sieht seine Großmutter in ihr, ihre Mutter in ihr. Und in Wirklichkeit auch ein weiteres Gesicht, man erkennt es und findet trotzdem, dass es unbekannt ist. Es ist unheimlich, dieses dritte Gesicht.

Dann dreht sie sich auf die Seite und schläft.

Dann dreht sie sich um und schläft wieder ein.

Man sieht es etliche Male. Ein Gesicht, das Gesicht meiner Mutter, das verschwindet. Und das dritte Gesicht, das nur mein eigenes sein kann, nur so kann es sein, meines.

Unmenschlich hohes Gras.

Unmenschliche Nächte. Was war ich verwöhnt, denke ich. Nie habe ich versucht, etwas haben zu wollen, das ich nicht bekommen konnte. Jetzt will ich nur eins, ihn, und jetzt kann ich einfach alles bekommen, was ich nicht haben will.

Ruhe und Frieden.

Ich hatte ständig das Gefühl, dass es nur noch eine Sache gab, die mich in dieser Welt festhielt. Aber dann nahmen wir eines Abends Abschied. Und am Morgen danach bin ich trotzdem noch am Leben. Ich wache nicht auf, weil ich nie eingeschlafen bin. Du bist nach Frederiksberg gegangen, wo du jetzt wohnst. Dort hast du ein Zimmer in einer großen Wohnung und schläfst im selben T-Shirt, das du trugst, als du bei mir schliefst. Du bist ein Verstorbener, aber dort gehst du quicklebendig umher.

Ohne mich. So gehst du.

Der Morgen schleicht sich mit Sonne herein, so stell ich’s mir vor in Kopenhagen: dass der Morgen drüben hinter der Eisbude und den Anglern am äußersten Ende der Promenade, der Langen Linie, anfängt und dass er über Østerbro in die Stadt läuft. Der Himmel ist undicht, die Sonne fließt dünn. Füllt die Straßen von unten her, schiebt Autos und Menschen zum Rathausplatz, nach Amager raus, nach Islands Brygge.

Ich weiß nicht, was du an dem Abend getan haben willst, dein Herz erleichtern vermutlich, nur dass jetzt alles schwerer war als vorher, auch dein Herz, so muss es sein. Dann meint man, etwas dauert an, hält aus, erträgt.

Ich glaube, es gibt einen Freund, aber es gibt keinen Freund.

Ich dachte, ich wüsste, es gebe immer eine Mutter, aber das ist vielleicht auch abgesagt.

Ich klettre ins Bett, ziehe die Decke über die Beine und lege den Arm um sie. Ich bin in die Landschaft zurückgekehrt, die, wie ich dachte, auf ewig Bestand hat.

Schneit es immer noch, fragt mich meine Mutter.

Ich nicke, ja, es schneit immer noch.

Hast du die Vögel gefüttert.

Ja, ich habe die Vögel gefüttert.

Ich sitze in einer Ecke des Zimmers und doch mittendrin. Ich kann hier sitzen, hier in dem weißen Sofa, und ständig bin ich an einem anderen Ort. Meine Mutter geht wieder vorbei, ein Schatten fällt in den Raum, es ist helllichter Nachmittag. Die Schatten überqueren die Wände, sie überqueren alles. Die Gärten schlummern, es herrscht Unruhe da draußen, weil alles in Schnee eingepackt ist und keine Luft kriegt. Der Schnee ist gefallen, auf alles Lebende und Tote, der Schnee macht alles gleich. Alles, was dort begraben ist, erstickt und fault, wächst und schwillt unter der Schneedecke an, unterm Schnee; eine Haut, immer dünner, wird ausgespannt. Der Schnee knackt, die Schraubzwinge, die die Pflanzen gepackt hält, die niedrigen Büsche, die Baumstümpfe. Meine Mutter schaut aus dem Fenster. Sie hat ein Gefühl, als hätte sie den Kontakt mit ihrem Körper verloren, einem Arm, der eingeschlafen ist. Sie betastet mich mit den Augen, zwickt mich, um Zugang zu finden. Dauernd das Gefühl: dass ihre Tochter in einer anderen Welt lebt. Das Unglück. Allein, jedenfalls außen vor zu sein.

Ausgeschlossen aus dem eigenen Haus.

Ein Raum in der Familie, ein Raum in der Geschichte, eine frühere Kolonie, die plötzlich ohne Hilfe dasteht, doch weiterhin dröhnt von etwas wie: Geschichte.

Sie kann nicht verstehen, dass ich das tun kann; aber dann weiß sie nicht recht, was ich eigentlich tue.

Sie beugt sich über das Sofa, legt ihre Hand auf mein Knie, zieht sie aber gleich wieder weg, als wäre es nass, als wäre es brandig. Unwirklicher Winter, Schimmer und Wimmern. Geputzte Landschaften. Der Schnee erinnert sich an alle Spaziergänge, man kann seine Spuren nicht verwischen, der Schnee erinnert sich, der Körper tut. Aber dieser Winter ist vielleicht doch anders. Diesen Winter stiebt es ununterbrochen; es schneite wieder und wieder schneite es. Es gab nichts zu erinnern, trotzdem gab es keinen Zweifel, dass unter dem Schnee etwas Vergessenes lag, etwas, das man im Frühling finden würde. Unter den Schichten erinnerter Fußspuren, vergessen liegen sie da, aber als Erinnerung, eine latente Krankheit, die jederzeit aufbrechen kann. Schief im Frühling, schief in einem zerstörten Gesicht.

Ich sehe zu meiner Mutter hoch.

Ja, sage ich mir, das hier ist ein zerstörtes Gesicht. Wenn man zu wild gräbt, wenn man wie ein Besessener gräbt oder nicht weiß, wann man aufhören soll. Und das Gesicht meiner Mutter, das Gesicht meiner Großmutter und dies fremde wohlbekannte dritte, das, was sonst, mein eigenes ist. Das Gefühl, zu spät zurückzukommen, die Klinke einer verschlossenen Tür herunterzudrücken und zu wissen, meine Tasche liegt drinnen. Das teilen wir also auch, das Rätsel der Ankunft, die stets aufgeschobene Ankunft bei jemandem und zu etwas – ja, was eigentlich; Ruhe vielleicht.

Wenn ich an die Tage im Sommerhaus denke, wirken sie seltsam architektonisch. Als hätten sie in der Erinnerung etwas mit Konstruktionen und präzisen Zeichnungen gemein. Sie dürfen nicht einfach Tage sein, in der Erinnerung werden sie: die Tage als.

Die Tage drum herum.

Das sind die Tage vorher, das die Tage nachher; wie dickes Haar fallen sie auf jeder Seite eines zerstörten Gesichts herab. Seit wann weißt du es, frage ich. Meine Mutter ruft an, ich liege immer noch im Bett, setze mich auf.

Ich halte den Atem an.

Seit wann ich es weiß, wiederholt sie – und gewinnt Zeit.

Ich fühle mich, als säße ich auf der Rückbank und befände mich in der Hand meiner Eltern. Planetenzwang. Der Himmel, der über den Äckern hängt, ist schmutzig. Wie Rehe stehen die Bäume in Grüppchen auf den Feldern.

Seit einer knappen Woche, sagt sie.

Ich nicke.

Entschuldige. Sie entschuldigt sich. Dass sie meine Arbeit nicht zerstören wollte. Dass sie dachte, es sei besser zu warten. Ich überlege, was für eine Arbeit sie meint. Wissen die andern es auch, murmele ich.

Bist du noch da, fragt sie. Ich räuspere mich. Wissen die Andern es auch, frage ich. Noch einmal. Ich denke an meine Schwestern.

Ja, sagt sie.

Dann bin ich also die Letzte, denke ich. Die andern wissen es also alle, sage ich.

Ich weiß, dass sie nickt, sehe vor mir, wie sie sich in die Lippen beißt, um nicht zu weinen. Ich beiße mir in die Lippen, um nicht zu weinen und: weine. Bist du gar nicht traurig, hast du keine Angst, wimmere ich.

Doch, sie wimmert auch, natürlich, aber ich habe so viel geweint, ich habe keine Tränen mehr, lügt sie. Vielleicht denkt sie, der Abstand macht mich blind, macht uns beide blind.

Wir haben so viel Zeit verschwendet, geht mir durch den Kopf. Und wir beide, sage ich, wir haben so viel Zeit gebraucht für … Ich halte inne.

Ja, wofür denn eigentlich. Findest du nicht, dass das hier die Sache … in einen größeren Zusammenhang stellt, frage ich sie.

Ich halte den Atem an.

Wieder keine Antwort; es lärmt und leuchtet.

Doch, sagt sie endlich, kann schon sein, aber ich bin einfach immer noch so … enttäuscht.

Ich wische mir die Nase im Bettbezug ab. Ist gut, sage ich.

Kommst du bald nach Hause, fragt sie. Sie steht in der Türöffnung in der Küche, beobachtet die Vögel, die die Luft in Bewegung halten, damit die Natur nicht einfriert.

Ja, natürlich komme ich nach Hause, antworte ich. Ich halte den Atem an.

Die Frage ist, ob die Mutter, die dir erzählt, sie sei krank, in Wahrheit nicht selber die Krankheit ist. Ob man so etwas überleben kann: den Tod, der auftritt, ein Einbruch in das Zuhause, welches das Leben ist, ein Diebstahl all dessen, was einem bekannt war. Wenn du deine Mutter verlierst, nicht weil sie stirbt, sondern weil sie der Tod, weil die Krankheit der Tod wird.

Das Gespräch hört nicht damit auf, dass wir auf Wiedersehn sagen und auflegen; es ist, als würden wir bloß stiller und stiller, als stünden wir auf einem offenen Feld und bewegten uns rückwärts voneinander fort, sprächen mit einem immer größeren physischen Abstand zwischen uns, und schließlich können wir uns gar nicht mehr hören, legen das Telefon weg, auf das Möbel, das jeder gerade da stehen hat. Das Geräusch des Telefons meiner Mutter auf der Anrichte und das Geräusch meines eigenen Telefons auf dem Esstisch.

Sie geht hinaus und füttert die Vögel. Ich blicke über das Meer. Ich halte den Atem an. Es ist ganz still, oder ich höre eine andere Musik, losgerissen vom Bild. Musik ist es nicht, das Geräusch von etwas Fremdem, etwas, was man nicht mehr kennt.

Als ich abends zu Bett gehe, gleiche ich einer Frau, die sich ins Gras legt und zu einem elenden Häufchen wird, einem toten Kalb. Ich lege mich hin und denke: bin ich aufgestanden, mir kommen Zweifel. Was vorausgeht. Die Tage. Diejenigen, die kommen. Ich schlafe und träume nicht, ich bin wach im Schlaf und erzähle mir selbst eine andere Geschichte, nur um etwas Frieden zu haben. Ich erzähle vom Gemüsegarten zu Hause, von meiner Mutter, die ihn mit einem Stolz vorzeigt, der sonst vielleicht den Bergen vorbehalten ist; sie erklärt die verschiedenen Sorten. Es gibt vier Reihen mit Kartoffeln: Secura, Sava, Folva, Nierenkartoffeln. Von Letzteren eine halbe Reihe. Sie erklärt sie eine nach der andern. Ich kann mich noch an den Gemüsegartenplan erinnern, den Zettel mit vier Linien, eine Reihe damit und eine Reihe damit:

Die Kartoffelreihen befinden sich mit der Dornenhecke auf einer Linie. Zur andern Seite hin steht die Weide, aus deren Zweigen sie eigentlich Körbe hätte flechten sollen, aber dann ist nie Zeit dafür gewesen. So wurde eine Art Weidenhecke daraus, auch nicht schlecht, aber halt was anderes. Ein anderer Traum, den sie nie hatte. Sträucher mit schwarzen und roten Johannisbeeren ergießen sich über den Pfad wie diese Leute, die in den Zügen auf den Gängen stehen. Kälber und Bäume. Enttäuschung. Sie hebt mit einem Spatenstich eine Kartoffelpflanze aus der Erde, geht in die Hocke und steckt einen breiten Silberlöffel zwischen die kleinen leuchtenden Klumpen. Der Löffel ist ein Erbstück, er ist oxidiert und überall schwarz, außer an der abgeschliffenen Stelle an der Unterseite der Laffe. Der Löffel erzeugt das gleiche Geräusch wie der Spaten – wenn er durch die steinige Erde schneidet, die zerteilte.

Du weinst, sagt mein verstorbener Mann, besorgt und zuversichtlich zugleich, er klingt wie einer, der zu Hause unerwartet einen gedeckten Tisch antrifft, mit Kerzen in hohen Ständern und festlichem Essen. Ich versuche zu lächeln.

Tu ich das, frage ich ihn mit einer Stimme, die von Menschlichkeit gleichsam gesäubert scheint. Oder das Gegenteil, eine Stimme, die zu menschlich ist, so als wäre zu viel Mensch in die Töne gepresst worden.

Mein Versuch zu lächeln lässt mein Gesicht grauenerregend aussehen.

Es ist Abend; seit ich mit meiner Mutter gesprochen habe, habe ich sonst mit keinem mehr gesprochen, ich weiß nicht, was ich meinen Schwestern sagen soll. Ich bin nicht sicher, ob wir dieselbe Mutter haben; ich bin nicht sicher, ob wir noch eine Familie sind. Seit wann ist es so, denke ich, aber vielleicht ist es immer so gewesen. Dass wir nicht ein Körper sind, auch nicht eine Familie, oder: dass vielleicht eine Familie nicht dasselbe ist wie eine Familie. Es ist eine Konstruktion, das ist so, weil wir nichts anderes ertragen können. Entschuldigen uns damit, dass manche Pflanzen einander ähneln, manche Tiere, wir sind ein von einer Kette zusammengehaltenes Bündel; eine Willkür, die sich meldet, wenn man es am wenigsten erwartet; die Stängel vertrocknen, die Kette löst sich, wenn es klirrt. Gedanken klirren, ein Heim, ein Zuhause, die Familie, die wankt. Ein Zuhause, das sich entpuppt als: etwas anderes als ein Zuhause. Klirrt. Ein Ort, der die ganze Zeit ein anderer Ort ist, ein andres Licht dort; und dann der Donnerschlag der Heimlosigkeit, der Körper, der damit droht, die Gedanken zu verlassen, was bleibt einem dann noch übrig, der gute Wille.

Dann steht man da.

Die Idee eines Zuhauses, Ideen überhaupt; was soll man damit. Manche begleiten uns hinüber, manche nicht. So einfach ist es auch. Kein Bus sammelt uns später auf, keine Brücke wird gebaut. Eine zufällige Verspätung oder eine Verspätung, die nicht gerade zufällig ist, das Fatale in einem bestimmten Zögern, da ist der Gedanke, der Körper oder Blut ausschaltet, die Möglichkeit, dass man sein Ziel nicht erreicht. Da sind die, die mitkommen, und die, die nicht mitkommen.

DIE LANDSCHAFT

Diskret wandert der Abend ein und lässt sich wortlos im Nachmittag nieder, atmen kann man ihn hören. Das Dunkel ist nur ein benachteiligtes Licht. Du bist den ganzen Weg von deinem Elternhaus in Risskov bis hierher gefahren, um mich wiederzusehen. Du kommst mit gleichsam federnden Knien, wohlwollend, vornübergebeugt in allem, was du tust, du verlierst deine Worte. Du begrüßt meine Eltern, du bückst dich, um unter den untersten Zweigen entlangzugehen, die über den Pfaden hängen, wie Lippen.

Ihr habt euch vermisst, sage ich.

Sollte ich ein schlechtes Gewissen haben.

Ich glaube schon.

Dass ich im Wege steh, ich weiß nicht, ich fühle nichts dabei. Nichts andres als Verlegenheit vielleicht.

Die Hände meiner Mutter sind grau. Ich werde dich später fragen, wenn wir allein sind. Ob du es bemerkt hast, ob du auch daran gedacht hast.

Aber sie überlebt, könntest du sagen. Oder: Wer spricht von grauen Händen, wenn sie tot sein könnte.

Die grauen Hände schenken Tee ein. Vor ein paar Jahren warst du hier noch nicht Gast. So war das damals. Acht Jahre in einer Familie reichen, um zum Inventar zu gehören. Man erregt kein Aufsehen mehr – und ist trotz allem fremd. Man hat einen irgendwie anderen Körper als die Familieneingeborenen. Du warst hier beinah öfter als ich; machtest dir Tee, ohne dass es weiter auffiel. Ohne dass jemand seine Hilfe anbot oder dir zeigte, wie und wo. Ich dagegen, ich bin hier immer Gast gewesen. Wie du, der außerhalb meines Körpers Gast war, heimatlos dort. Niemandsland da draußen. Ich bin sicher, du hast es gemerkt. Du hast nichts anderes gemerkt.

Ich sollte über meine Mutter schreiben.

Ich denke nach; ich sollte über sie schreiben können; sie beschreiben, ohne sie zu zerstören und etwas zu ändern. Einfach das Buch schreiben oder jenes Gedicht, welches das plausibelste ist, das richtigste Bild. Wie sie für mich existiert. Mir überlassen ist. Wie eine andere, aber auch wie sie. Wer auch immer das sein mag.

Aber all meine Texte, sie werden etwas anderes. Dein Porträt, das meines verstorbenen Mannes, das wage ich erst jetzt. Ich glaube immer, du habest die Hoffnung, ich würde es tun. Über dich schreiben; die Aufmerksamkeit für dich. Einen anderen Menschen zu seinem machen, ihn einnehmen. An ihnen ist etwas Wirklicheres: an den Menschen, die man nicht kennt und die man selber »Fremde« nennt. Je mehr man sich einem andern Menschen nähert, desto unwirklicher wird er.

Ein Wunsch, gesehen zu werden, ein Wunsch, im Blick eines anderen zu verschwinden.

Aber dann, nein, dann geschieht es nicht. Vielleicht ist man geradezu enttäuscht, wenn man herausfindet, dass man nicht aufhört, in seinem eigenen Körper zu leben, nur weil man von einem anderen Körper übernommen wird, einem anderen Blick, anderen Bewegungen. Erweckt zu werden im Blick eines anderen und in der Sprache, sich selbst dort zu begegnen und zu finden: einen anderen. Das, was ähnlich ist, und das, was ist: und etwas dazwischen, das erscheint. Ein dritter Ort. Schonungslos. Die Zeichnung in der Hand; einen Bleistift hochhalten und das eine Auge schließen. Dich auf diese Weise vermessen, die eigene Mutter vermessen. Etwas Wissenschaftliches fast, das dann doch als diametral Entgegengesetztes endet.

Meine Bilder vermischen sich mit dem Leben auf unvorhergesehene Weise.

Ich hinterlasse nichts unberührt, und gleichzeitig habe ich ständig das unangenehme Gefühl, dass zwischen der Wirklichkeit und dem Erschaffenen irgendetwas entsteht, etwas, das nicht geschichtslos, aber doch neugeboren ist. Und die Welt, die sich bewegt, du bewegst dich, wenn ich schaue. Ohne Berührung, ohne Hände.

Auf die Art kann man mich mit Naturkatastrophen vergleichen.

Du sitzt auf der Sofakante. Streichst mehrmals mit der Hand durchs Haar, lachst. Du hast ein schönes Gesicht, denke ich. Ich habe es lange nicht mehr gesehen. Ich habe es lange nicht mehr angesehen, und trotzdem hat es sich verändert. Schwer zu sagen, wie. Schwer, den Finger auf ein bestimmtes Detail zu legen. Aber es ist, als wäre alles markiert. Als ließe die Müdigkeit die Züge des Gesichts deutlicher hervortreten, tiefere Falten, dunklere Schatten unter den Augen, dunklere Lippen, der Kiefer, der eine Rasur nötig hat, du hebst den Blick, wie schön, hier zu sein, sagst du.

Ich nicke.

Die Tage nun.

Eine wunderliche Reise zwischen dem, das war, und dem, das vielleicht, vielleicht nicht, kommen wird. Es gibt Tage, an denen man glaubt: Wenn sich die Liebe als etwas anderes offenbart, dann wird auch das Leben sich als das Entgegengesetzte offenbaren. Es ist ein Übergang, eine Zeit zwischen zwei Zuständen, etwas, das war, und etwas andres, das kommt, aber eine Zeit, die nicht so recht ein Geschlecht haben will.

Ich wohne jetzt hier bei meinen Eltern, sage ich laut zu mir selbst. Er nickt. Ist doch gut, sagt er. Aber du hast ja die Wohnung in Kopenhagen. Wenn du zurückkommst.

Ich sitze ganz still, höre, wie meine Mutter erklärt, es sei nur für eine Weile. Dann könnte ich doch genauso gut hier sein, jetzt, da ich doch nicht so viel allein sein soll. Allein zu sein ist nicht gut, lügt sie.

Ich starre vor mich hin.

Dann kann sie genauso gut ein bisschen zu Hause wohnen.

Ja, sage ich: Da ich nun sowieso verlassen worden bin und glaube, sterben zu müssen. Sie lachen, ich lächle auch, es sind unmögliche Tage. Wenn man weder weg noch zu Hause ist. Bloß versucht, irgendwo zu wohnen, zurückzufinden. Die Nervosität, die ihn jetzt packt – wie traurig das ist. Erinnert einen daran, dass nichts bleibt, wie man es verlässt. Dass die Zeit tatsächlich die Dinge verrückt, während man weg ist. Die Blutbuche geht ein, Ulmenkrankheit, Eternitdach; Plastiktüten, die herumwirbeln und sich in der Hecke am Hang verfangen, der elektrische Zaun, der umknickt, weil der Draht gerissen ist und die verrotteten Pfähle nichts mehr hält; und nun, da der Schnee gekommen ist, nun, da alles Stiefel anhat, die Bäume mit Schneehaufen bis an die Knöchel, Häuser, die an allem hochklettern, Schnee, der die Sockel hinaufklettert. Über den Wolken ist ein Himmel, der unsichtbar ist. An einem Nachmittag reißt die Wolkendecke hier und da auf, aber das wird gleich wieder zurückgenommen. Ein neues Auto, das anhält und unten in der Kurve verschwindet, eine langhaarige Katze von den Vrinners unten, wie lange sie wohl überlebt, hier oben bei uns.

Mein Vater liegt auf dem Sofa gegenüber und ruht sich aus. Er hebt ein Bein an und wedelt mit dem Fuß, unmittelbar vor dem Gesicht meiner Mutter. Sie lacht, ich überlege, wo dieses Lachen herkommt. Möglichkeiten gibt’s genug, denke ich. Meine Mutter schlägt den Fuß zur Seite. Also nein, was denkst du dir eigentlich, du mit deinen Käsefüßen. Und du; in dir steigt das Lachen hoch, kann nur von einer Stelle kommen, es gibt nicht viele Kammern in dir, die nur zur Zierde da sind. Es gibt eine Kammer für das Fatale, und es gibt eine Kammer für, wie soll man sagen, das Gefühl des Schlichten, dass alles auch so einfach sein kann, so schön. Und das klingt phantastisch leicht, mit den beiden Kammern, Angst und Freude, aber dann ist es völlig unmöglich, damit umzugehen. Ständig verwechselt man die beiden Signaturen, sie vermischen sich die ganze Zeit.

Aber dann verwechselt man sie plötzlich eben nicht mehr.

Der Tod und die Liebe; Tod und Krankheit und Narkose in einem Raum, die Liebe in einem anderen. Und dann, fortwährend, die Liebe, die über die Felder herankriecht, in Sätzen wie: Pass auf dich auf.

Jedenfalls: Es ist etwas Herzzerreißendes an Menschen, wenn sie sich dessen bewusst sind, es sitzt ihnen in den Augen – Augen, die groß werden von dem klaren Gedanken: dass es nichts anderes gibt, und rate mal, was letzten Endes den Sieg davonträgt.

Die amputierten Menschen.

Es gibt gleichsam zu wenig Schutz.

Pass auf dich auf, kann ich flüstern.

Und du weißt sehr gut, was ich mit deiner Hilfe auf die lange Bank schieben will. Du bist wieder fern, aber das ist nur natürlich. Es ist nichts Merkwürdiges daran, dass ein Herz ohne Vorhöfe nicht gut funktioniert; alles andere wäre unheimlich. Du bist eine Konstruktion, die nicht dazu gemacht ist, um zu halten, sondern um mit aller wünschenswerten Deutlichkeit zu beweisen, dass man auf diese Weise hier nicht überleben kann.

Dass du dann trotzdem überlebst, noch einen Tag und noch einen Tag.

Wenn ich dich überlebe, dachte ich, wirst du ein Monument.

Wenn ich dich nicht überlebe, werde ich eines.

Im Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, weinen morgens die Häuser. Rauch, von Nebel nicht zu unterscheiden, steigt wie eine Säule von den Dächern auf. Häuser mit Hohlrücken, ausgediente, schief stehende Gebäude, Dachrinnen, die wie schlaffe Augenlider hängen.