Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Zürcher Publishing

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

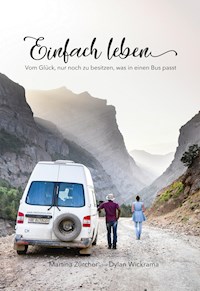

"Einfach leben" ist ein Erfahrungsbericht aus über drei Jahren Nomadentum. Die Entscheidung, in einem Bus zu leben, fällt spontan an einem Winterabend im Jahr 2016. Die Wohnungskündigung schreiben die Journalistin und der Filmemacher noch am selben Abend. Seither sind sie dazuhause, wo ihr Bus steht.Einfach leben ist eine Liebeserklärung an das Leben als Nomaden.Und ein Wortspiel. Denn dieses Buch ist auch eine Liebeserklärung andas Leben überhaupt. Es erzählt von den Veränderungen, die mit demUmzug in einen Bus auch im Kopf passiert sind und gleichzeitig von Reiseerlebnissen und Begegnungen überall auf der Welt. Erzählt wird einpersönlicher Weg zum Glück, der dazu inspiriert, im Hier und Jetzt seineTräume zu leben. Weil irgendwann, 'irgendwann' zu spät sein kann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 413

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Einfach leben

Vom Glück, nur noch zu besitzen, was in einen Bus passt

von Martina Zürcher & Dylan Wickrama

Für Naomi, Patrice, Gertrude und Heinz

1. Auflage Print Oktober 2019, Ebook Dezember 2020

Alle Rechte vorbehalten, Weiterverwendung und Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet. © Martina Zürcher, Zürcher Publishing 2019

ISBN: 978-3-9524448-8-7

www.zuercher-publishing.ch .

Lektorat: Susanne Goertz, extratour Media goertz, Krefeld, Deutschland, www.extratour-media.de

Satz und Gestaltung, Ebook Produktion: Martina Zürcher

Fotos: Dylan Wickrama, Martina Zürcher www.ride2xplore.com

Kontakt: [email protected]

Vorwort

"Hast du verstanden, weshalb die beiden im Bus leben?", fragte ein Vater nach einem Vortrag von uns seinen neunjährigen Sohn am nächsten Morgen. Der antwortete: "Ja, weil sie mit Schmetterlingen frühstücken wollen."

Was für eine wundervolle und zutreffende Aussage. Kinder haben sie, diese Gabe, Dinge auf den Punkt zu bringen. Natürlich gibt es für uns sehr viel mehr Gründe im Bus zu leben, als mit dem Zitronenfalter und dem Grossen Schillerfalter Kaffee zu schlürfen. Es gibt so viele Gründe, dass wir damit ein ganzes Buch füllen können. Denn 'Einfach leben' ist eine Liebeserklärung an das Leben im Bus. Das Leben als Nomaden. Und auch eine Liebeserklärung an das Leben überhaupt.

Dieses Buch ist ein Road-Movie, der unsere Veränderung, aber auch unsere Reiseerlebnisse und die dabei erlebten unterschiedlichen Welten, die wir als moderne Nomaden zwischen Europa und Zentralasien in den letzten mehr als drei Jahren sammeln durften, in Worte packt.

Es ist unser ganz persönlicher Weg zum Glück, mit dem wir dazu inspirieren möchten, im Hier und Jetzt zu leben und seine Träume, egal wie die aussehen oder klingen, nicht weiter nach hinten zu schieben. Weil irgendwann irgendwann zu spät sein kann.

Martina & Dylan

Jeder Tag ist der glücklichste Tag unseres Lebens, weil wir ihn zu genau dem machen.

Martina Zürcher und Dylan Wickrama

Jemand hat mir mal gesagt, die Zeit würde uns wie ein Raubtier ein Leben lang verfolgen. Ich möchte viel lieber glauben, dass die Zeit unser Gefährte ist, der uns auf unserer Reise begleitet und uns daran erinnert, jeden Moment zu geniessen, denn er wird nicht wiederkommen. Was wir hinterlassen ist nicht so wichtig wie die Art, wie wir gelebt haben. Denn letztlich sind wir alle nur sterblich.

Jean Luc Picard, Star Trek

SCHICKSAL

DEUTSCHLAND, JANUAR 2017

Mit dem Fingernagel kratze ich ein Loch ins Eis, welches sich über Nacht von unserem Atem an der Innenseite der Fensterscheibe gebildet hat. Zwischen grau und rosa ist draußen der Wintermorgen am Erwachen. Drinnen bin ich noch eher auf der grauen Seite. Meine Nase ist saukalt und den Arm ziehe ich schnell wieder unter die Bettdecke zurück, die Mütze etwas tiefer in die Stirn. Muss ich in der Kälte wirklich aufstehen? Ich drehe mich zu Dylan um und hoffe darauf, ihn überzeugen zu können, einen Tee zu kochen und so unser kleines Zuhause etwas aufzuwärmen. Aber er schläft noch tief und fest. Oder zumindest sieht er zwischen Decke und Mütze so aus. Ich seufze, reibe meine Hände ein paarmal gegeneinander, bevor ich mich dazu durchringe, die kalte Metalltasse anzufassen, sie mit noch kälterem Wasser zu füllen und den Gaskocher anzuwerfen. Nach ein paar Minuten spüre ich, wie sich die Wärme langsam ausbreitet. Sie bekommt dem Eis weniger gut als mir. Es rutscht an den Fensterscheiben entlang nach unten und gibt die Sicht auf einen wunderschönen Wintermorgen frei. Die Sonne vertreibt die Nacht und taucht die Landschaft um uns herum in ein warmes Morgenlicht. Per Zufall hatten wir gestern die Loreley, im oberen Mittelrheintal, entdeckt. Wir waren eine Weile am Rhein entlanggefahren, und hinter jeder Kurve thronte hoch oben auf den Felsen eine weitere Burg. Wir hätten diese Region sehr wahrscheinlich nie bewusst bereist. Aber auf dem Weg nach Aachen waren wir auf der Suche nach einem Nachtlager spontan von der Autobahn gefahren und haben nicht schlecht gestaunt, als wir die kleine Schönheit in ihren Wintermantel eingehüllt entdeckten.

Drei Stunden später, wir fahren auf der Autobahn mit 120, 130 km/h, im Radio ein Kommentar zur Inauguration Donald Trumps und was dies für die Zukunft bedeutet. Dann diskutieren wir darüber, dass wir unseren Bus nächste Woche zur Fahrzeugkontrolle bringen müssen und ob wir eigentlich bereits einen Termin in der Autogarage meines Onkels ausgemacht haben oder doch nicht. Ich will ihn gerade anrufen, da ruft Dylan plötzlich mit ungewohnter Panik in der Stimme: „Oh Shit!“ Wie ich vom Smartphone aufblicke, sehe ich nur noch ein Auto in hohem Bogen direkt auf uns zufliegen. Dylan tritt auf die Bremse, wir hängen im Gurt und der Film meines Lebens flimmert, so wie man es immer wieder erzählt bekommt, in einer holprigen Zusammenfassung durch den Kopf. Ein unglaublich lautes Krachen folgt, ein schrecklich metallenes Knirschen, dann ist es für ein paar lange Sekunden still, totenstill. Ein Gefühl, als hätte die Welt aufgehört sich zu drehen, bevor das pure Chaos beginnt. Im Kopf und auf der Straße.

Wir schauen einander an. Greifen mit den Händen nach uns, um sicher zu sein, dass wir wirklich beide am Leben sind. Dylans Gesicht ist voller Splitter, aber ich sehe kein Blut. Die Windschutzscheibe ist völlig zerborsten und so fest eingedrückt, dass sie nur noch knapp drei Zentimeter von seinem Kopf entfernt ist. Nichts in unserer Fahrerkabine ist mehr da, wo es eben noch war. Auch unsere Realität nicht. Die Airbags, die wir weder gesehen noch gehört haben, hängen schlaff und leblos herunter. Wie mein rechter Fuß, den ich immer noch auf dem linken Knie aufgestützt habe und dessen ungewohnte Stellung ich zwar sehe, aber in dem Moment nicht zu einer nützlichen Information zusammensetzen kann. Alles geschieht wie in Zeitlupe, gleichzeitig rasen im Kopf die Gedanken. Was ist passiert? Was muss ich tun? Wo kommt der Schmerz her? Warum kann ich kaum atmen? „Mein Fuß, mein Fuß ist ab“, schreie ich schließlich Dylan zu, der aussteigt und auf die Beifahrerseite rennt. Dann erst merken wir, dass es nur der Schuh ist, den es durch die Kraft des Aufpralls halb von meinem Fuß gejagt hat. Die einzigen Gefühle im Körper sind der Schock und der Schmerz. Sie füllen uns aus und können nicht so genau lokalisiert werden. Bis ich versuche, auszusteigen. Mein Fuß ist zwar noch dran, aber mein Knie schmerzt höllisch. Ich humple auf Dylan gestützt zur Leitplanke. Wir umarmen uns, wir leben. Leben wir noch?

Dann beginnt weiter vorne ein total zerquetschtes Fahrzeug zu qualmen. Dylan rennt hin und zieht, weil er glaubt, das Auto gehe gleich in Flammen auf, die Beifahrerin heraus. Ich atme schwer, sitze auf der Leitplanke und versuche, mein Bein zu belasten. Ich will Dylan helfen gehen, zucke aber zurück, als der Schmerz erneut durch mein Knie schießt. Weil dies nicht geht, versuche ich zu verstehen, was gerade passiert ist. Aber auch das geht nicht. Es kommen Menschen und helfen. „Wo ist ihr Beifahrer?“, fragen sie, „Wie geht es Ihnen?“ Ich weiß es nicht. Die Autobahn ist ein einziges Trümmerfeld, hinter uns liegen Teile des braunen Autos, welches auf uns zugeflogen kam, tausend Metallteile, Scherben überall. Ein Lieferwagen steht wenige Zentimeter hinter uns, der Chauffeur rauft sich die Haare, zieht sein Telefon hervor und vergisst dann aber, was er tun wollte. Eine Jacke hängt da, wo einmal das rechte Frontlicht unseres Busses war. Die Motorhaube ist mehr aufgerollt als gerade. Foxy, unser Zuhause, ist deutlich geschundener als wir. Was ist passiert? Ich weiß es nicht.

Dylan rennt traumatisiert über die Autobahn hin und her, rennt von einem Unfallauto zum anderen. Wird von den Lastwagenfahrern, die vor uns gefahren sind und ebenfalls unter Schock stehen, angeschrien. Der Verkehr hinter uns kam längst zum Stillstand, der Stau muss mittlerweile kilometerlang sein. Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren. Irgendwann kreisen Helikopter um die Unfallstelle. Verzweiflung. Hilflosigkeit. In der Luft und am Boden. Der Polizist von der Mordkommission wird am nächsten Morgen zu uns sagen, dass er noch nie eine solch grausame Unfallstelle gesehen hat. „Und wir sehen doch einiges.“

„Ich konnte den Mann nicht herausziehen. Ich konnte nicht“, wiederholt Dylan immer wieder, während sein Blick ins Leere geht. Ich versuche, ihn davon zu überzeugen, bei mir zu bleiben. Ich halte es nicht aus, alleine mit der Verzweiflung auf der Leitplanke zu sitzen, während ich hilflos zusehen muss, wie er herumirrt. In dem Moment da auf der Autobahn begreife ich noch nicht, welche Bilder sich in Dylans Kopf festgebrannt haben, und er wird mir erst ein paar Tage später davon erzählen können. Dylan hatte zuerst die Frau, die noch bei Bewusstsein war, aus dem Auto geholt. Danach hatte er versucht, den zerquetschten Körper des Fahrers hinter dem Steuerrad hervorzuziehen, ihn angefleht, nicht zu sterben, seine Augen nicht zu schließen. Zudem blickte er, anders als ich, dem Tod für mehrere Sekunden entgegen. Er sah das Auto viel länger auf uns zurasen, dachte: Jetzt ist es vorbei.

Irgendwann kommen die Rettungssanitäter auch zu uns, die Polizei nimmt unsere Personalien auf und fragt, was wir gesehen haben. Das Gespräch wird unterbrochen, weil der Chef des Lieferwagenfahrers, der mit Ach und Krach hinter uns zu stehen kam, am anderen Ende der Telefonleitung so laut schreit, dass wir Umstehenden alles mitbekommen. Die Lieferung dürfe nicht zu spät kommen, sie hätten eine Deadline. Dieses Wort hat für uns Umstehende gerade seine Bedeutung gewechselt. Ein paar Meter links und rechts von uns kämpfen drei Menschen ums Überleben. Die Person am anderen Ende der Telefonleitung begreift das Ausmaß des Unfalls nicht, auch noch nicht, als der hilflose Fahrer das Telefon an den Polizisten weiterreicht. Es geht sogar im Angesicht des Todes darum, nicht zu spät zu kommen. So ist sie, unsere Welt. Effizienz, Ertrag und Erfolg haben Priorität. Immer. Für uns steht sie still, diese Welt am Vormittag des 20. Januars 2017.

Dann werden wir von den Rettungssanitätern zur Abklärung mit einem Krankenwagen ins nächstgelegene Spital gefahren. Ich auf der Trage des Notdienstes, Dylan sitzt daneben, aber wo ist er wirklich? Wir kommen mit minimalen Verletzungen davon. Mit lächerlich kleinen Blessuren im Verhältnis zum Unfall. Dylan hat eine klitzekleine Wunde von den Scheibensplittern an der Lippe, ich so etwas wie eine Muskelzerrung vom heftigen Aufprall des Airbags. Wie viel Glück wir hatten, können wir selbst noch nicht fassen. Bereits in dem Moment bin ich aber froh, den Schmerz im Knie zu spüren, weil es bedeutet, dass ich das Bein, das Leben, noch spüre. Später, als uns der Veranstalter des Vortrages im Spital abholt, hören wir im Autoradio, dass der Unfall auf der A4 mindestens ein Todesopfer gefordert hat. Dylan laufen die Tränen übers Gesicht. Er war dabei gewesen bei den letzten, beschwerlichen Atemzügen eines Lebens, das wenige Minuten zuvor mit dem eines Lebensmüden kollidiert war und das mitnichten vorgehabt hatte zu sterben. Ein Leben, das uns fremd war und doch in dem Moment so nahe.

Was passiert war, konnten wir mit den Informationen aus dem Radio und dem, was wir gesehen hatten, langsam wie ein Puzzle zu einem Gesamtbild zusammensetzen. Ein Selbstmörder war als Falschfahrer auf der A4 unterwegs gewesen. Er steuerte auf den Lastwagen, den wir gerade überholten, zu. Dieser wich reflexartig aus. Der nun seitliche Aufprall in Kombination mit dem überhöhten Tempo ließen den Kombi des Selbstmörders in Sekundenbruchteilen auf das uns in der dritten Spur überholende Fahrzeug knallen. Von dort flog das Auto wie ein Geschoss in hohem Bogen auf uns. Der dritte Aufschlag brachte das Fahrzeug des Selbstmörders zum Bersten. Es flog mitsamt der zerstörerischen Energie nach dem Aufprall auf unserer Motorhaube, in hundert Teilen links und rechts von uns weiter. Wir erinnern uns daran, den nackten Motorblock hinter uns auf der Autobahn liegen gesehen zu haben. Der Frontteil des Wagens, mitsamt dem bewusstlosen Fahrer, war auf der Betonmauer, welche die beiden Fahrtrichtungen der Autobahn trennt, gelandet. Bis heute ist es uns ein Rätsel, wie eine Seele, die mit dem Leben bereits abgeschlossen hatte, den Willen aufbrachte, all diese Aufschläge zu überleben. Und wie sämtliche Autofahrer hinter uns zur rechten Zeit bremsen konnten, ohne eine zusätzliche Karambolage zu verursachen.

Sieben Stunden später steht Dylan vor knapp 200 Menschen und hält seinen Vortrag, der von der Reise seines Lebens, über Abenteuer und vor allem von Träumen erzählt, oder besser gesagt davon, wie es sich anfühlt, seinen Träumen ein Leben zu geben. Der Veranstalter hatte den Vortrag, nach allem, was passiert war, absagen wollen. Dylan aber hatte darauf bestanden, die Veranstaltung trotzdem durchzuführen. Ihm ist es heute wichtiger denn je, Menschen dazu zu inspirieren, ihre Träume zu leben, bevor es zu spät ist. Die Jeans hat Blutflecken – wir hatten geistesgegenwärtig nur die wichtigsten Dokumente und die Laptops mitgenommen, als wir Foxy, unseren Bus, an der Unfallstelle zurücklassen mussten. Die Autobahn ist auch am Abend weiterhin gesperrt und wir haben keine Ahnung, wo unser Bus und all unsere Habseligkeiten in dem Moment sind. Es ist uns auch ziemlich egal. Am Nachmittag hatten wir weder die Zeit noch die Kraft gehabt, andere Hosen zu kaufen. Das Publikum, welches vom „Horrorunfall“ auf der A4 kurz vor Aachen aus den Nachrichten gehört oder zum Teil selbst im Stau gestanden hatte, ist sichtlich betroffen. Als Dylan zum Schluss des Vortrages davon erzählt, wie wichtig es ist, an seine Träume, an sich selbst und an seine Fähigkeiten zu glauben und im Leben zu tun, was einen glücklich macht, werden uns zwei Dinge so richtig bewusst: Wir könnten tot sein. Aber wir wären von der Welt gegangen mit dem Wissen, dass wir unser Leben so leben, wie wir es lieben.

Eine Erkenntnis, die wir nicht erwartet hatten jemals zu haben, aber eine, die uns zeigt, dass wir für uns den richtigen Weg eingeschlagen haben. Daher ist es, den Umständen zum Trotz, doch auch eine irgendwie schöne Erkenntnis. Eine, die Kraft gibt, aus dem Schicksalsschlag zu wachsen. Über den eigenen Tod nachzudenken ist unbequem. Wir mögen nicht daran denken, dass es irgendwann vorbei sein wird und vergessen so leider häufig, auch daran zu denken, was alles möglich wäre, wenn wir das Leben richtig intensiv leben würden. Was alles möglich wäre, wenn wir keine Angst vor dem Scheitern hätten, wenn wir uns nicht selbst mit unseren Ängsten und Zweifeln im Weg stehen würden. Für uns beide kamen Schlüsselerlebnisse, die uns zum Leben im Bus, zum einfachen, aber intensiven Alltag brachten, bereits früher. Die Erfahrung mit dem Unfall bestätigte aber unsere Entscheidung, das Leben im Hier und Jetzt so zu leben, wie es für uns zu hundert Prozent stimmt.

Wechselhaft wie das Wetter im Norden, so ist das Leben.

Weshalb wir im Bus leben? Wegen genau solcher Momente.

Dylan hatte im Frühling 2010 seine in sechs Jahren Fleißarbeit aufgebaute Autowerkstatt verkauft, weil er keinen Sinn mehr darin sah, weiterzumachen. Jemand hatte ihm kurz zuvor einen Kredit angeboten, um sein Geschäft massiv zu vergrößern. Schulden machen, um irgendwann einmal mehr zu verdienen und bis dahin unter enormem Druck zu stehen? Bei ihm hatte das Angebot das Gegenteil ausgelöst. Er, der in Sri Lanka in Armut und Hunger aufgewachsen war, wusste bereits, dass es nicht das dicke Portemonnaie war, mit welchem er sich Glück kaufen konnte. Es fehlte ihm die Lebensfreude, die Energie, die Lust am Leben. Auf der Suche nach mehr Zufriedenheit hatte er in den darauffolgenden Jahren gelernt, dass es unglaublich bereichernd und lehrreich sein kann, mit wenig Besitz und dafür vielen wundervollen Begegnungen durch die Welt zu tingeln. Er kam dreieinhalb Jahre später, wie die meisten Reisenden nach so langer Zeit, als ein anderer Mensch zurück in die Schweiz. Konsum bedeutetet für Dylan, der früher gerne schicke Sportautos erworben und die Wochenenden meist mit Shopping verbracht hatte, nichts mehr. Weil er gespürt hatte, dass glücklich zu sein eine Herzensangelegenheit ist. Und dass, wenn wir Dinge mit Leidenschaft tun, Glück und wahre innere Zufriedenheit wie von selbst zu uns zurückkommen.

Für mich war der erste Wendepunkt zur Veränderung der Tod meiner Sandkastenfreundin Naomi. Wir waren gemeinsam aufgewachsen, hatten die Freundschaft als Jugendliche und später als Erwachsene immer erhalten. In unserer Jugend schrieben wir uns Briefe, dann gab es zum Glück irgendwann das Internet und wir waren täglich in Kontakt. Waren immer füreinander da. Ihre Krebsdiagnose riss uns Anfang dreißig aus der Unbekümmertheit des Lebens. Es blieben acht Monate, bevor ihre Familie und ich an ihrem Bett standen, während Naomi aufhörte zu atmen, heruntergekämpft von der Krankheit, aber in Frieden darüber, endlich nicht mehr kämpfen zu müssen. Mir wurde durch diesen schmerzlichen und zu frühen Abschied sehr deutlich bewusst, dass der Tod kommt, wann er will. Wir können noch so viel von allem haben, wenn es die Zeit oder die Gesundheit ist, die uns fehlt, dann wird jeder Tag zum Kampf. Den Tod so nahe zu erleben, zu sehen, wie das Leben aus einem Menschen entweicht und bloß eine leere Hülle zurücklässt, stellt das eigene Leben auf den Kopf. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Ein Leben ohne und eines mit der Erfahrung. Die in dem Moment sehr schmerzlich ist, die aber Jahre später wiederum zulässt, dass Gefühle eine andere Intensität bekommen. Mit der Größe des Schmerzes, den wir erleben, wächst proportional auch das Empfinden für die Freude, die Begeisterung, die wir spüren. Irgendwie paradox, aber für mich fühlt es sich genau so an.

So stellte ich mir während der Verarbeitung des Verlustes, zu Beginn wohl eher unbewusst und leise in mir drin, Fragen, über die ich zuvor nicht nachgedacht hatte. Was hilft es uns, viel Geld zu sparen für später, wenn wir plötzlich mit 31 Jahren todkrank sind? Was bringt es, Schulden zu machen, um noch mehr zu besitzen, wenn wir dann doch immer nur arbeiten, um das Geld wieder zurückzuzahlen,anstatt das, was wir besitzen, zu genießen? Was bringt es uns, ein Leben lang wie verrückt zu arbeiten und dann, kaum in Rente, jetzt, wo wir endlich Zeit für uns hätten, an einem Herzinfarkt zu sterben?

Und ja, da knallte uns im Januar 2017 eine weitere Frage auf die Motorhaube unseres Busses, mitten im Alltag, mitten auf der Autobahn im ‘sicheren’ Europa: Was hilft es, Dinge, die uns viel bedeuten, auf später zu verschieben, wenn wir eines schönen Tages auf der Autobahn von einem Menschen mit Todeswunsch über den Haufen gefahren werden und keine Zeit mehr haben, diese Dinge zu tun? Seit Januar 2017 ist jeder Tag für uns ein Geschenk. Jeder Tag ist für uns der beste unseres Lebens. Nicht, weil jeden Tag die Sonne scheint, sondern weil wir sie auch dann aufgehen sehen wollen, wenn sie sich hinter Wolken versteckt. Dabei sind Demut und Dankbarkeit unsere Begleiter. Unser Kopf hat gelernt, dass es immer etwas gibt, wofür wir dankbar sein können. Worüber wir glücklich sein können.Wir mögen klingen wie unverbesserliche Optimisten. Stimmt. Weil wir genau das sind. Weil unsere Welt und unser Leben schlicht zu spannend und zu schön ist, um keine Optimisten zu sein. Natürlich haben auch wir schlechte Tage. Gerade unmittelbar nach dem Unfall war das Aufwachen jeden Morgen wie ein Schlag ins Gesicht, der uns zurück in die gerade schwer auszuhaltende Realität brachte. Schon wieder sich durch den Tag kämpfen. Schon wieder all die Bilder im Kopf. Und damit die Frage nach dem Wieso und Warum. Wieso ist es gerade uns passiert? Und warum mussten andere sterben an jenem Tag, an jenem Ort und wir kamen mit so viel Glück davon? Dann die Vorwürfe, die sich immer wieder abspulten. „Ich hätte den Mann retten sollen, ich hätte mehr tun sollen!“ Dylan erhielt seine Antwort von der Mordkommission: „Sie taten, was Sie tun konnten. Nicht einmal der Notarzt, der eine entsprechende Ausbildung und die nötige Infrastruktur hat, konnte dem Mann helfen. Es ist nicht Ihre Schuld.“ Es ist eine Antwort, die rational stimmt, emotional aber eine ganze Weile nicht bei Dylan ankam.Nach der Gerichtsverhandlung waren die Erinnerungen noch einmal voll da. Mittlerweile sind ihre Konturen blasser. Aber noch immer erzeugt jede Unfallstelle, jede aufheulende Ambulanzsirene und jede Falschfahrer-Verkehrsmeldung im Radio bei uns eine Gänsehaut. Der Körper trägt die Erinnerung in sich. Auch an die Rückfahrt, daran, wie es sich anfühlte, das erste Mal wieder in ein Auto zu steigen und auf einer Autobahn zu fahren, erinnern wir uns immer noch. Die Rückfahrt in die Schweiz war reine Überwindung, ein Kampf um Normalität. Es war purer Stress, zwei Tage nach dem Unfall wieder in ein Auto zu steigen und zu wissen, es liegen rund zehn Stunden Fahrt vor uns. Zuvor mussten wir den schrottreifen Foxy, seit fast einem Jahr unser Zuhause, das Wertvollste, das wir besaßen, ausräumen. Mussten ihn unfreiwillig auf einem Schrottplatz zurücklassen, wo Wracks lieblos nebeneinander gelagert werden. Eine umgekehrte Metamorphose. Aus Foxy, dem Zuhause, wird ein Haufen Schrott, der nur noch gut genug ist, um ausgeschlachtet zu werden. Auseinandergenommen und unterteilt in ‘noch brauchbar’ und ‘futsch’. Unsere Gefühle fuhren nach all dem Erlebten sowieso noch Achterbahn und es rührte uns zu Tränen, ihn dort in der Kälte – und damit meinen wir nicht nur das Klima – zurückzulassen. Dass wir der Unfreundlichkeit der für uns in diesem Moment gefühllosen Schrotthändler ausgeliefert waren, die nicht verstanden, warum wir Zeit benötigen, um von unserem Zuhause Abschied zu nehmen, machte die Situation auch nicht einfacher. Für sie sind von Unfällen zerborstene Autos die Normalität und so stänkerten sie schnell einmal herum: „Beeilen Sie sich, Sie können hier nicht so lange bleiben. Die Fahrzeuge sind von der Polizei noch nicht freigegeben.“ Sie erledigten bloß ihre Arbeit und konnten unmöglich nachvollziehen, dass diese Metallkiste unser Zuhause war. Was wir ihnen auch nicht verübelten, aber ein bisschen mehr Menschlichkeit wäre für uns angenehm gewesen. Denn bei uns startete beim Anblick von Foxy und dem danebenstehenden zertrümmerten zweiten Unfallauto das Kopfkino, der in der Hirnrinde eingebrannte Horrorfilm zum tausendsten Mal von vorne, während wir für sie bloß ein Auftrag mehr waren. Wir waren immer noch dabei, die Situation irgendwie einzuordnen, zu verstehen. Ihnen ging es ums Geschäft. Bei mir drehten sich andere Fragen im Kopf: „Warum habe ich bloß den Tag des Vortrages verwechselt und erst am späten Nachmittag des Vortages bemerkt, dass wir zu früh unterwegs waren?“ Dieser Fehler hatte uns nämlich dazu veranlasst, in der Nähe der Unfallstelle zu übernachten und war schlussendlich dafür verantwortlich, dass wir uns am nächsten Tag zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort wiederfanden. „Das hätte nicht passieren dürfen. Ich bin schuld an der Situation, in der wir jetzt stecken. Ohne Fahrzeug, ohne Haus, dafür mit Tausenden Bildern im Kopf, die wir nicht wollen.“ Ich erhielt die Antwort irgendwann beim Grübeln: Wären nicht wir in den Moment mit unserem Bus da gefahren, welches andere Fahrzeuge hätte es dann getroffen? Vielleicht keines, vielleicht auch ein kleines Auto mit einer ganzen Familie drin, welches vom Aufprall total zertrümmert worden wäre. Mehr Tote, mehr Leid. Wer weiß. Es war gut so, wie es passiert ist. Unser stabil gebauter Bus konnte abfangen, was vielleicht kleinere Fahrzeuge nicht ausgehalten und was zu noch fataleren Folgen geführt hätte.

Einen Tag nach dem Unfall saßen wir als Zeugen vor der Mordkommission, ein paar Monate später vor Richtern und Anwälten. Der Falschfahrer hatte den Unfall überlebt und musste sich ironischerweise als zweifacher Mörder – auch die schwerverletzte Frau erlag nach mehreren Wochen im Spital tragischerweise ihren Verletzungen – und wegen versuchten mehrfachen Mordes (unter anderem an uns) vor Gericht verantworten. Es war ein wirrer Tag, als wir Monate später nochmals zurück nach Aachen mussten und am Gericht zwischen den Angehörigen der Verstorbenen auf der einen und dem Täter auf der anderen Seite saßen. Er brachte selbst kein Wort über die Lippen, ließ aber durch seinen Anwalt ausrichten, wie leid ihm alles täte. Dass das, was auch immer damals in ihn gefahren sei, nicht rechtfertige, was er getan habe. Wir glaubten die Worte. Der Mann konnte kaum aufrecht sitzen und sah extrem schuldbewusst, mitgenommen und gebrochen aus. Und grau. Haare und Haut waren so grau, dass er viel älter aussah, als er tatsächlich ist. Was musste in ihm vorgehen, dazusitzen und den Schmerz der trauernden Familien zu sehen, zu spüren? Und was in den Menschen, die auf der anderen Seite saßen? Die Menschen, die ihre Eltern verloren hatten und sich anhören mussten, dass sich der Verursacher des Leides nicht mehr an den verhängnisvollen Tag erinnerte. Jener Tag, den sie wiederum nie vergessen werden, der ihnen zwei geliebte Menschen entrissen und so tiefe Narben hinterlassen hat, die lange nicht heilen werden. Wir wissen es nicht, können diesen unsäglichen Schmerz vielleicht nicht einmal erahnen.

Wir können nur von uns sprechen. Wir waren (und sind es heute immer noch) schockiert und aufgerüttelt von dem tragischen Ereignis. Zutiefst betroffen, dass Menschen sterben mussten an jenem Tag, an jenem Ort. Aber sind wir wütend auf den Mann, der das ganze Chaos verursacht hat? Nein, denn auch er hat an jenem Tag auf der Autobahn auf irgendeine Weise sein Leben verloren. Dylan war am Gericht zuerst zu überwältigt von den Erinnerungen und Emotionen, die den sonst kargen Gerichtssaal bis unter die Decke füllten und brachte auf die Fragen des Richters kein Wort heraus. Als die Sprache dann zu ihm zurückfand, hatte er zum Schluss die Stärke, nicht nur die Trauer über die Verluste auszusprechen, sondern auch dem Täter zu sagen, dass er ihm verzeihe und ihm wünsche, dass er irgendwann und irgendwie wieder ins Leben zurückfindet.

Nach der Gerichtsverhandlung waren die Erinnerungen noch einmal voll da. Mittlerweile sind ihre Konturen blasser. Aber noch immer erzeugt jede Unfallstelle, jede aufheulende Ambulanzsirene und jede Falschfahrer-Verkehrsmeldung im Radio bei uns eine Gänsehaut. Der Körper trägt die Erinnerung in sich. Auch an die Rückfahrt, daran, wie es sich anfühlte, das erste Mal wieder in ein Auto zu steigen und auf einer Autobahn zu fahren, erinnern wir uns immer noch. Die Rückfahrt in die Schweiz war reine Überwindung, ein Kampf um Normalität. Es war purer Stress, zwei Tage nach dem Unfall wieder in ein Auto zu steigen und zu wissen, es liegen rund zehn Stunden Fahrt vor uns. Zuvor mussten wir den schrottreifen Foxy, seit fast einem Jahr unser Zuhause, das Wertvollste, das wir besaßen, ausräumen. Mussten ihn unfreiwillig auf einem Schrottplatz zurücklassen, wo Wracks lieblos nebeneinander gelagert werden. Eine umgekehrte Metamorphose. Aus Foxy, dem Zuhause, wird ein Haufen Schrott, der nur noch gut genug ist, um ausgeschlachtet zu werden. Auseinandergenommen und unterteilt in ‘noch brauchbar’ und ‘futsch’. Unsere Gefühle fuhren nach all dem Erlebten sowieso noch Achterbahn und es rührte uns zu Tränen, ihn dort in der Kälte – und damit meinen wir nicht nur das Klima – zurückzulassen. Dass wir der Unfreundlichkeit der für uns in diesem Moment gefühllosen Schrotthändler ausgeliefert waren, die nicht verstanden, warum wir Zeit benötigen, um von unserem Zuhause Abschied zu nehmen, machte die Situation auch nicht einfacher. Für sie sind von Unfällen zerborstene Autos die Normalität und so stänkerten sie schnell einmal herum: „Beeilen Sie sich, Sie können hier nicht so lange bleiben. Die Fahrzeuge sind von der Polizei noch nicht freigegeben.“ Sie erledigten bloß ihre Arbeit und konnten unmöglich nachvollziehen, dass diese Metallkiste unser Zuhause war. Was wir ihnen auch nicht verübelten, aber ein bisschen mehr Menschlichkeit wäre für uns angenehm gewesen. Denn bei uns startete beim Anblick von Foxy und dem danebenstehenden zertrümmerten zweiten Unfallauto das Kopfkino, der in der Hirnrinde eingebrannte Horrorfilm zum tausendsten Mal von vorne, während wir für sie bloß ein Auftrag mehr waren. Wir waren immer noch dabei, die Situation irgendwie einzuordnen, zu verstehen. Ihnen ging es ums Geschäft.

Kaum waren wir mit dem Mietwagen, den die Versicherung für uns organisiert hatte, die Auffahrt zur selben Autobahnstrecke, die uns zum Verhängnis geworden war, wieder hochgefahren, wurde das fröhliche Lied im Radio unterbrochen. „Achtung, Falschfahrer auf der A4!“ Wenn ich nicht gewusst hatte, wie sich ‘mir friert das Blut in den Adern’ anfühlt, so weiß ich es seit jenem Zeitpunkt zu genau. Ein Scheißgefühl. Kälte überall. Ein Widerstreben in mir, wie ich es wohl noch nie zuvor empfand. Ich wollte nicht in dem Auto sitzen, ich wollte nicht weiterfahren. „Halt an, halt sofort an. Ich halte das nicht aus!“ Dylan fuhr auf den nächsten Parkplatz, und ich wäre am liebsten für den Rest meines Lebens an dieser Autobahnraststätte geblieben. Nur nicht wieder da raus. Es ist doch ganz okay hier. Dylan blieb stoisch. „Wir müssen weiter!“ Natürlich hatte er recht. Als die Meldung aufgehoben wurde, die sich übrigens weder auf unsere Fahrtrichtung noch unseren Streckenabschnitt bezogen hatte, fuhren wir weiter. Die folgenden Stunden waren ein Festklammern an kleiner werdenden Kilometerzahlen, Pausen und der Dankbarkeit zu leben. Jedes Mal, wenn Dylan den Blinker einschaltete, schreckte ich ob dem unerwarteten Geräusch zusammen. Wurde die Autobahn zur Schnellstraße mit Gegenverkehr, trat Dylan härter auf die Bremse als sonst, sobald ein Auto sich uns näherte. Überholt haben wir auf den 647 Kilometern nie. In dem Moment hassten wir es, unterwegs zu sein, zugleich wussten wir aber, dass es sein musste, weil wir das Trauma des Unfalls nur so überwinden konnten. Weil wir uns von dem, was passiert war, nicht die Freude an unserer Art zu Leben nehmen lassen wollten, denn für uns war bereits klar, dass wir einen neuen Bus kaufen werden und es weitergehen musste. Game over; nicht mit uns. Wir haben noch ein Leben zu leben.

Arbeitstherapie: Fünf Tage nach dem Unfall begannen wir mit dem Ausbau des neuen Busses.

Die Handabdrücke unserer Familien und Freunde begleiten uns überall hin.

Es gibt keinen Grund nicht dem eigenen Herz zu folgen.

Steve Jobs

HERZ

SCHWEIZ, JULI 2019

Gerade überquert eine Gämse die Wiese hinter uns, bleibt kurz stehen und schaut scheu in unsere Richtung. Als sie von uns keine Gefahr wittert, geht sie gemütlich grasend weiter. Leise plätschert ein kleiner Bach neben uns durch den Wald, die Grillen zirpen und der Kerbel vor uns im Feld wiegt seine weißen Köpfe sanft im Wind. Die einzigen Geräusche, die wir hören, kommen von der Natur. Die Autos, die heute an unserem Bürofenster vorbeifahren, können wir an einer Hand abzählen. Wir sind mitten im Jura und gleichzeitig mitten in unserem Alltag.

Bevor wir den Entschluss fassten, unser Hab und Gut auf ein Minimum zu reduzieren, war da der Wunsch, möglichst viel von der Welt zu sehen und die Möglichkeit zu haben, da unser Zuhause und Büro aufzuschlagen, wo es uns gefällt. Wir suchten die Freiheit und fanden viel mehr. Zum Beispiel eine tiefere Verbundenheit mit der Natur. Es ist auch jetzt immer noch ein unglaublich schönes Gefühl, morgens durch das Dachfenster zu schauen und zu sehen, wie die Blätter der Bäume uns zuwinken. Oder im dunklen Wald die Nachtigall laut und klar singen zu hören – um ein Uhr nachts. Oder auf einer Bank zu sitzen, den Wind zu spüren und umgeben von Natur zu arbeiten wie jetzt. Wir fanden auch mehr Zeit. Zeit, die Dinge zu tun, die uns wichtig sind. Ich habe im Bus mittlerweile schon viel öfter Brot gebacken als je zuvor. Dylan ist, seitdem wir als Nomaden leben, fast täglich mit seiner Kamera unterwegs.

Bis März 2016 nannten wir Biel-Bienne (Schweiz) unser Zuhause. Ein Jahr zuvor hätten wir uns nicht erträumen lassen, dass wir unsere Wohnung auflösen, die Möbel verkaufen oder einstellen würden und alles, was wir nicht mehr benötigen, loslassen, um unser Leben auf vier Räder zu verschieben. Ich glaube, wir hätten ein Jahr zuvor auch nicht gedacht, dass wir ein Jahr später heiraten würden. Aber wir haben beides getan, weil es sich plötzlich richtig anfühlte und die Veränderung nötig war, um auf unserem gemeinsamen Weg weiter zu wachsen. Geht es um Entscheidungen, so sind wir totale Bauch- und Herzensmenschen. Nur sehr selten nehmen wir den Taschenrechner hervor, um stundenlang Vor- und Nachteile zu berechnen, Pro und Contra-Listen zu machen und zu grübeln, was das wirklich, wirklich Richtige ist. In den letzten mehr als drei Jahren ohne Wohnung haben wir zudem noch viel besser gelernt, auf unsere Intuition zu vertrauen. Oft haben wir keine andere Wahl, denn wir befinden uns fast permanent in einem neuen Umfeld und müssen immer wieder Entscheidungen darüber treffen, wo unser nächstes Zuhause ist. „Wo übernachten wir heute Abend?“, ist eine alltägliche Entscheidung, die wir meist intuitiv treffen. Hat dabei einer von uns beiden, egal wieso und egal wie spät es ist, ein ungutes Gefühl, so suchen wir etwas anderes.

Die Wissenschaft hat herausgefunden, dass Entscheidungen, die auf Grund von Logik und Statistiken gefällt werden, öfter zu schlechten Ergebnissen führen, als wenn man auf die Intuition hört. Und dass diejenigen, die immer auf der Suche nach der absolut besten Entscheidung sind, am häufigsten von Reue heimgesucht werden, etwas nicht getan zu haben. So gesehen war es gar nicht so falsch, innerhalb eines Abends zu beschließen, unser Leben radikal zu verändern. Hätten wir noch monatelang darüber nachgedacht, wären die Punkte, die dagegensprechen, sehr wahrscheinlich mehr und mehr geworden und die Motivation, die Veränderung tatsächlich anzupacken, proportional dazu kleiner und kleiner. Denn ein Grund, etwas nicht zu tun, findet sich immer. Seit der tatsächlichen Umsetzung der Veränderung sammeln wir hingegen fast täglich positive Erlebnisse und Gründe, die uns aufzeigen, weshalb es für uns gut und richtig war, diesen Schritt gewagt zu haben. Sei es auch nur, dass wir den Vollmond während des Duschens hinter den Bergen aufgehen sehen. Es sind genau solch kleine aber bezaubernde Momente, die wir zu wertschätzen gelernt haben und die das etwas Mühsamere unseres Alltages locker aufwägen.

Immer wieder werden wir gefragt, ob es denn nicht anstrengend sei, so zu leben. Es sei sicher zu eng, zu klein, zu nass, zu wenig, zu kalt, zu heiß, zu kompliziert? Natürlich gibt es Situationen, die schwieriger sind als in einem Alltag in der Wohnung. Aber im Großen und Ganzen ist Vanlife nicht so sehr anders als das Leben im Allgemeinen. Es gibt gute Tage, und es gibt schwierige Tage. Bei uns genauso wie bei allen anderen auch. Für uns hat dieses einfache Leben aber so viel mehr Vorteile, dass wir den Nachteilen keine Aufmerksamkeit schenken mögen. Wir haben die Freiheit, da sein zu können, wo wir wollen. Wir leben und arbeiten zum allergrößten Teil selbstbestimmt und, was für uns ein sehr wichtiger Faktor ist: Wir arbeiten mit Spaß und nicht, um uns ein Leben mit Hypotheken und hohen Fixkosten leisten zu können. Natürlich benötigen auch wir Geld, aber wir haben mit der Veränderung unserer Lebensart ebenfalls eine unerwartete Veränderung im Umgang mit Geld erlebt. Unsere Fixkosten sind heute sehr viel geringer und das gibt uns eine finanzielle Freiheit, die es uns als selbstständig Erwerbende ermöglicht, ohne Druck zu arbeiten. Ein Privileg, welches wir nicht mehr gegen die Sicherheit eines festen Einkommens oder mehr Platz eintauschen möchten. Das Spannende daran ist, dass wir nie davon geträumt haben, in einem Bus zu leben und immer unterwegs zu sein. Freilich hatte das Reisen zu unseren beiden Leben stets dazugehört, die Lust daran, Neues zu entdecken, andere Kulturen zu erleben und mehr von der Welt zu lernen auch. Aber so ganz unabhängig und ohne geografische Wurzeln zu leben, hatten wir uns selbst nie vorgestellt. Wir hatten ehrlich gesagt zu keiner Zeit darüber nachgedacht. Keine Sekunde.

Dylan war bereits über drei Jahre mit seinem Motorrad um die Welt gefahren, aber da war, wie es bei einer Reise meist der Fall ist, immer klar gewesen, dass er irgendwann zurückkommen würde. Und dass er dann wie zuvor eine Wohnung, eine Arbeitsstelle und ein sicheres Einkommen haben würde. Ich hatte immer mal wieder ein halbes Jahr im Ausland gelebt, in der Mongolei, in den USA oder in Indien, aber auch bei mir war damals jeweils klar: Wenn die Zeit vorbei ist, geht es zurück zum Job, in die Wohnung und in die Normalität. Heute sehen wir das Leben an sich als eine Reise.

Wo seht ihr Euch im Alter? Eine Frage, die uns neulich eine Journalistin stellte und die wir mit drei Worten beantworten können: da wo heute. Das intensive Leben im Bus ist für uns zu einer Lebensphilosophie geworden und hat kein Ablaufdatum. Wir lieben zudem unsere Jobs als freie Journalisten, Autoren, Vortragsreferenten, Filmemacher, Reiseleiter und Weltensammler von Herzen und sehen uns im Alter auch nicht in Rente gehen. Arbeit ist für uns gleichbedeutend mit Lebensfreude und wir wünschen uns, so lange und so selbstbestimmt wie möglich einer Tätigkeit nachgehen zu können.

Radiomoderatorin, das Journalismus-Studium erst mit Ende zwanzig nebenberuflich abgeschlossen und danach Chefredakteurin bei einem Schweizer Reise- und Kulturmagazin, welches damals ein Start-up war und während mehr als fünfzehn Jahren Geschäftsführerin einer selbst aufgebauten Hilfsorganisation in der Mongolei: Das waren und sind für mich keine Stationen mit fettem Gehalt, aber einem prall gefüllten Herzen. Dylan hatte sich in England und der Schweiz durch verschiedene Jobs gearbeitet. Er hatte Zeitungen ausgetragen, als Hilfskraft für einen Landschaftsgärtner gearbeitet, im technischen Dienst eines Altersheims und dann mit dreißig, als er genügend gut Deutsch sprach, noch eine Ausbildung zum Automechaniker absolviert. Danach hatte er sich aus dem Nichts sein eigenes Geschäft aufgebaut. Nach sechs Jahren hatte er mit Reparaturen und dem An- und Verkauf von Autos ein gut laufendes Business. Er hatte einen großen Kundenstamm und endlich richtig schön verdient. Konnte sich Sportautos und Urlaub auf der ganzen Welt leisten, begann aber, sich immer öfter an den freien Wochenenden zu fragen: Ist das alles? Montag bis Freitag arbeiten und nur am Samstag und Sonntag das tun, was einem wirklichen Spaß macht? Es war nicht so, dass er seine Arbeit nicht mochte, aber es fehlte ihm immer mehr die Sinnhaftigkeit. Diese Sinnsuche schickte ihn schließlich innerhalb zweier Monate auf Reise. Er hatte damals schon gespürt: Es muss jetzt sofort eine Veränderung her, sonst erstickt meine Lebensfreude, die bereits mehr als auf Sparflamme flackert, ganz. Ohne über mögliche Konsequenzen nachzudenken, brach er auf und aus, aus dem Leben, dass einem die Gesellschaft vorlebt und ihn unglücklich machte: Erwachsen werden und dann schön brav jeden Tag Geld verdienen für die Zukunft. Weil: Die Zukunft muss man sich sichern! Allerdings: Dylan sah in der Situation, in der er sich befand, keine Zukunft mehr für sich, und dies veranlasste ihn dazu, den Sprung ins Nichts zu wagen. Alles zurückzulassen und zu gehen ohne zu wissen, wann er zurück sein würde. Geld hatte vom ersten Tag seiner Reise an keine Bedeutung mehr für ihn. Er machte sich kein Budget, er schaute sich seinen Kontostand nie an, sondern wusste: „Irgendwann, vielleicht nach einem Jahr, wird aus dem Geldautomaten nichts mehr rauskommen, dann werde ich die 4.000 Franken auf dem zweiten Konto benutzen, um zurückzufliegen und mir wieder ein Leben aufzubauen.“ Dass er mit der Reise gerade dabei war, sich ein anderes, für ihn viel erfüllteres Leben aufzubauen, realisierte er erst, als er nach mehr als drei Jahren wieder zurück war.

Als wir 2015 unser erstes Buch publizierten, standen wir vor einer Entscheidung: Sollten wir uns für die Sicherheit und somit gegen unsere Berufung entscheiden? Sollte Dylan weiter als Motorradmechaniker arbeiten, ich als festangestellte Redakteurin? Sollten wir nur, wenn wir Zeit finden, ein paar Vorträge halten und uns damit zufriedengeben, das selbstgeschriebene Buch hie und da zu verkaufen? Oder wollten wir damit mehr erreichen? Wollten wir für uns selbst arbeiten und unsere eigenen Projekte umsetzen? Dinge tun und lernen, welche wir noch nie zuvor gemacht hatten, die uns aber, so konnten wir uns vorstellen, viel Spaß bereiten würden? Oder sollten wir doch besser das tun, worin wir uns bis dahin bewährt hatten? Das umsetzen, was andere für einen Lohn von uns verlangten? Wir dachten ans Geld, an die Zukunft und die Sicherheit. Wir überlegten eine Weile hin und her. Also vielleicht eine halbe Stunde, dann hörten wir auf unser Bauchgefühl. Und das sagte: Der Schritt in die Selbstständigkeit ist die logische Konsequenz. Wir glaubten an das, was wir da angefangen hatten und merkten, wie viel Spaß wir damit hatten, Dinge selbst in die Hand nehmen zu können. Wir hatten (und haben immer noch) sehr große Lust und Freude an unserer Arbeit und waren damals überzeugt davon, dass wir mit dem, was wir tun, Erfolg haben werden. Dazu definierten wir das Wort Erfolg neu. Erfolgreich sind wir, wenn wir jeden Tag glücklich und zufrieden mit dem Leben, welches wir führen, aufwachen. Erfolgreich sind wir, wenn wir mit dem Geld, das wir verdienen, so leben können, wie wir es uns wünschen.

◊

Unterwegssein ist Freiheit, ist Glück, ist Erfolg.

Dylan ist in Sri Lanka in Armut aufgewachsen. In seinem Leben hatte er schon viele unterschiedliche Wege eingeschlagen, häufig die Richtung gewechselt und es bereits als junger Erwachsener immer geschafft, genügend zu verdienen. Nicht nur für sich, sondern auch, um seine Mutter und die jüngeren Brüder finanziell zu unterstützen. Aus dieser Erfahrung trägt er in sich eine Art Urvertrauen, das alles gut kommt, wenn es sich so anfühlt. Ich hatte im Berufsleben immer schon das Herz zuvorderst getragen und Entscheide nach Gefühl getroffen und nicht nach der Höhe des Lohns. Keine meiner späteren Arbeitsstellen waren Stellen, die neu hatten besetzt werden müssen. Ich bewarb mich, weil ich spürte: Da will ich hin. Geklappt hat es jedes Mal. Da hingegen, wo ich mich auf ein Stelleninserat bewarb, weil es eben eine offene Möglichkeit gab und ich es mir aus genau nur diesem Grund hätte vorstellen können, dort zu arbeiten, bekam ich den Job beide Male nicht. Wir waren also schon immer eher auf der Seite des Herzens, des Ausprobierens und des Tuns und viel weniger auf der Seite des Verstandes, der Angst und des Seinlassens.

Wir wissen nicht mehr genau, wann und was den Ausschlag dazu gab, aber wir begannen irgendwann in den Anfängen der Selbstständigkeit, also 2015, von einem Tiny House, einem Mini-Haus, irgendwo in der Natur zu träumen. Da wir für Vorträge bereits damals oft unterwegs waren, merkten wir, wie wenig wir eigentlich brauchen, um glücklich und zufrieden zu leben. Da die Gesetze der meisten Länder noch nicht an Kleinstwohnformen angepasst sind, gab (und gibt) es bis zum Bau eines Tiny Houses ziemlich viele Hürden zu überwinden. Zudem: Würden sich unsere Reise-Seelen je für einen Ort entscheiden können, an den wir über Jahre hinweg gebunden sein würden? Vor uns hin träumend merkten wir irgendwann im Winter 2015: Moment! Wir haben bereits ein kleines Haus und sogar noch ein Mobiles: unseren VW-Bus. Bang! Das war die Idee! Wir erinnern uns heute noch daran, wie aufgekratzt und glücklich wir uns an jenem Abend fühlten. Es war nicht ein lang ersehnter Wunsch, ein jahrelang geträumter Traum gewesen. Die Idee war uns so plötzlich gekommen, wie wir sie auch umsetzten. Das Bauchgefühl von uns beiden schrie gleichzeitig und mit lauter Stimme: „Das ist genial! Das ist das Richtige für uns!“ Wir schrieben am selben Abend die Kündigung für die Wohnung, ohne mit Freunden oder Familie darüber beraten zu haben. Es fühlte sich so richtig an, dass wir bereits am nächsten Morgen damit begannen, Schränke und Kästen auszusortieren, Dinge zu verkaufen, zu entsorgen oder zu verschenken. Mit jedem Stück, welches wir weniger besaßen, freuten wir uns mehr auf die Zukunft ohne festen Wohnsitz. Rückblickend immer noch eine der besten Entscheidungen, die wir je getroffen haben. Denn auch heute noch fühlt sich das reduzierte, einfache aber mobile Leben für uns genau richtig an. Über uns wird hie und da gesagt, wir seien leichtsinnig. Wir lassen lieber den zweiten Teil des Wortes weg: Wir nehmen das Leben leicht. Leichter als zuvor. Sehr wahrscheinlich nehmen wir uns selbst weniger wichtig als früher. Wir vertrauen darauf, dass, sollte es in Zukunft nicht so kommen, wie wir es uns vorstellen, wir immer irgendwo eine Arbeitsstelle finden und uns nichts daran hindern wird, wieder eine Wohnung zu mieten. Wir lassen die Angst vor der Zukunft ganz bewusst nicht mehr unsere Gegenwart bestimmen und kümmern uns um Probleme, wenn sie auch wirklich da sind. Wir haben zudem beide in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass das Beste herauskommt, wenn wir mit vollem Herzen leben. Oder wie bereits Steve Jobs sagte: „Es gibt keinen Grund, nicht dem eigenen Herzen zu folgen.“

Zeit haben für die alltäglichen Wunder: für uns ein großes Plus des einfachen Lebens.

Love people. Use things.The opposite never works.

The Minimalists

MINIMALISMUS

SCHWEIZ, DEZEMBER 2017

Dylan öffnet den Schrank und es fallen ihm vier, fünf Kleidungsstücke entgegen. Foxy ist vor dem Haus meiner Eltern geparkt, draußen ist es neblig und kalt. Wir nutzen die Zeit zwischen Weihnacht und Neujahr, um endlich wieder mal auszumisten. Das mag komisch klingen, aber ja, sogar ein VW-Bus bietet noch die Möglichkeit, zu viel zu besitzen. Unser Kleiderschrank, so winzig er auch ist, beherbergt tatsächlich 28 Männer-T-Shirts. „Kann das wirklich sein? Ich bin doch wahnsinnig“, schüttelt Dylan den Kopf, während ich es ziemlich amüsant finde, dass er derjenige von uns beiden ist mit mehr Klamotten. Zumindest noch. Heute tritt er mindestens die Hälfte davon an die Altkleidersammlung ab, da sie hier im Bus nur eines tun: zu viel Platz einnehmen. „Ich habe vor meiner Weltreise dauernd was gekauft. Ich ging regelmäßig am Wochenende shoppen“, sagt er, als er sich weiter durch den Kleiderstapel wühlt. „Erinnerst du dich daran, wie viele Hemden ich hatte, bevor wir aus der Wohnung auszogen?“ Ja, ich erinnere mich. Es war bereits damals eine Unmenge und ich bin froh, dass der Mann an meiner Seite heute kein Shoppingfan mehr ist.

Ein ähnliches Szenario gibt es wenig später im Keller meines Elternhauses: Wir misten die Dinge aus, die wir seit April 2016 eingelagert haben und stellen dabei fest, dass wir uns an vieles, was wir damals beiseitegelegt haben, bereits nicht mehr erinnern. Daher fällt das zweite Ausmisten leicht und auch, weil wir immer besser mit dem Konzept des Minimalismus zu leben gelernt haben, weil wir täglich realisieren, was wir tatsächlich benutzen und was nicht. Auch die Gefühle, die wir früher mit gewissen Gegenständen in Verbindung brachten, scheinen allmählich zu verblassen und machen so das Loslassen einfacher. Die Idee des Minimalismus hat uns gelehrt, den Dingen vor allem einen praktischen Wert zu geben, sie zu nutzen und nicht zu viele Emotionen mit ihnen zu verbinden. Was keine Funktion mehr in unserem Leben erfüllt und uns keinen Mehrwert bringt, kann gehen. Ehrlich gesagt, wissen wir zu einem großen Teil nicht mehr, was da in den Kisten im Keller noch lagert. Also können diese Sachen auch keinen so großen emotionalen Wert mehr haben. Wenn wir uns zurückerinnern an das Ausmisten unserer Wohnung, ging es uns da mit einigen Dingen genau gleich. Wir fanden irgendwo in Schubladen und hinten in Schränken Sachen, von denen wir nicht mehr wussten, dass wir sie besaßen. Kennst du das auch? Weißt du, was du alles besitzt?

Obwohl wir Menschen heute längst nicht mehr Jäger und Sammler sind, so stammt unser Kaufrausch laut Evolutionsbiologen noch aus den Anfängen des Homo sapiens: Damals mussten die Menschen zugreifen, wenn sich die Gelegenheit bot. Mehr zu haben bedeutete, besser überleben zu können. Der Evolutionsbiologe Robert Trivers sagt dazu: „Die Maximierung war für den Menschen immer das Wichtigste. Es gibt also nicht unbedingt einen Stopp-Mechanismus in uns, der sagt: „Entspann dich, du hast genug.“ Möglichst viel zu sammeln und zu jagen ist eine Überlebensstrategie, die noch immer in uns steckt. Sehr deutlich wird dies am Black Friday an jenem Freitag, der in Amerika ironischerweise auf Thanksgiving, dem Erntedankfest, folgt. Seit 2012/ 2013 schwappt der Ausverkaufswahn des ‘Schwarzen Freitags’ leider auch auf Europa über. Wir werden bereits Wochen zuvor von allen Seiten mit Sonderangeboten zugedröhnt mit dem Resultat, dass Black Friday sich anfühlt, als würde er einen Monat dauern und nicht bloß 24 Stunden. Es gibt Videos, die zeigen, wie rücksichtslos sich Konsumenten in den USA an diesem Tag verhalten. Man könnte meinen, es gehe tatsächlich noch um einen Kampf um Leben oder Tod. Hollywood hätte es nicht besser inszenieren können. Wie eine Horde Wilder stürzen Tausende von Menschen morgens um fünf Uhr durch die Eingangstüren der Geschäfte, entreißen sich gegenseitig Gegenstände, trampeln über andere Menschen hinweg, streiten, schreien und kaufen, kaufen, kaufen. Als wir diese Videos zum ersten Mal sahen, konnten wir nicht glauben, dass es wirklich echt ist. Wie können wir Menschen so besessen sein vom Kaufen zu Spottpreisen? 2018 gab ein Amerikaner am Black Friday durchschnittlich 1.000 Dollar aus. Insgesamt konsumierten die US-Bürgerinnen an diesem einen Tag Güter im Wert von 717 Milliarden Dollar. Wie viele kaufen am Black Friday Dinge, die sie wirklich brauchen, die später einen Mehrwert in ihrem Leben darstellen? Und wie viele kaufen, weil es gerade günstig ist?

Geiz ist geil’ ist längst mehr als nur ein Werbeslogan. Knauserigkeit wurde zu einem gesellschaftlichen Wert, den wir als selbstverständlich akzeptiert haben. Wir wollen alle möglichst viel für möglichst wenig Geld. Allerdings ist Konsumismus nicht ausschließlich ein Phänomen der heutigen Zeit, sondern ein historisch komplexes. Die ersten Konsumgesellschaften entwickelten sich bereits zwischen dem 11.‑14.Jahrhundert im mittelalterlichen Italien. Durch den wirtschaftlichen Aufschwung in Venedig, Genua und Florenz wurde Norditalien zu einem urbanen Handelszentrum. Zur gleichen Zeit florierte der Handel auch in China und im 17.‑18. Jahrhundert ermöglichten koloniale Ressourcen England ein massives Wirtschaftswachstum. Die USA machten Konsum in der Weltwirtschaftskrise 1933 zur Politik und förderten mit diversen Maßnahmen und Strategien politisch verordnetes Konsumieren, was bis heute anzuhalten scheint. Konsumismus war und ist über die Jahre hinweg erfolgreich, weil er sich gut an verschiedenste Staats- und Gesellschaftsformen anpasst. Denn er half und hilft den Menschen dabei, eine Identität zu entfalten. Einzig unter dem Kommunismus war das Verlangen nach immer mehr materiellen Dingen und in dessen Folge der Individualismus, nicht erwünscht. Zudem hätte es in den kommunistischen Regimen schlichtweg nicht genügend Produkte gegeben, um die Wünsche aller zu befriedigen. Ein Gespräch mit einer Freundin von uns, die in der ehemaligen DDR aufwuchs, zeigt auf, was dies in Wirklichkeit hieß.

◊

DEUTSCHLAND, MÄRZ 2019

Sie hätte damals, vor dreißig Jahren, überhaupt nicht mitbekommen, was passierte, sagt sie. „Plötzlich waren alle Mitarbeiter weg. Keine Schlosser, keine Maschinenarbeiter waren mehr da. Ich sah bloß, wie Autos das Firmengelände verließen.“ Was war da los? Diese Frage stellte die heute 60-jährige Tina am 9.November 1989. Sie hatte im Büro des staatlichen Erdgasförderbetriebes als Ingenieurin ohne Radio gearbeitet und so die legendäre Pressekonferenz von Günter Schabowski, dem damaligen Sekretär für Informationswesen der DDR, verpasst. „Die Grenzen sind offen!“, riefen ihr die letzten auf dem Parkplatz noch anwesenden Mitarbeiter zu, bevor auch sie sich aufmachten, um die von Salzwedel (damals DDR) nur zehn Kilometer entfernte Grenze zu erreichen.