Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

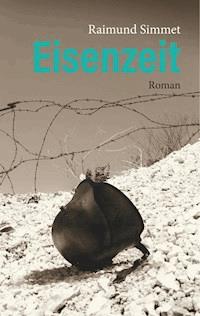

Als der Leutnant der Reserve Rudolf Schmidt, Jahrgang 1887, im Frühjahr 1916 seine Einberufung in den aktiven Dienst erhält, ist die Zeit der großen Kriegsbegeisterung längst vorbei. Noch ausgebildet in der Durchführung von schneidigen Bajonettangriffen, stellt er in den vordersten Linien des Stellungskrieges jedoch sehr schnell und mit brutaler Intensität fest, dass in dieser mittlerweile vollkommen technisierten Auseinandersetzung alle ihre Vorstellungen davon, wie der Alltag an der Front aussehen würde, fern jeglicher Realität gewesen war. Seine Befehle sollten ihn vor eine lothringische Stadt führen, welche ihn Facetten des menschlichen Daseins schonungslos und unbarmherzig lehren würde, die er bisher noch nicht kennengelernt hatte: Grauen, Tod, Hass und Liebe. Der Name dieser Stadt sollte für alle Zeit zum Sinnbild eines sinnlosen Krieges werden, ihr Name war - Verdun! Den einzigen Sieg den es in dieser ‚Hölle von Verdun‘ zu erringen galt war - das nackte Überleben!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 412

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gegen das Vergessen …

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

1

1918 – Ein langer Pfiff aus einer Trillerpfeife ertönte. Fast im selben Moment kletterten Tausende lehmbeschmierte Männer mit aufgepflanztem Bajonett, mit lautem „Hurraaay“, die Grabenwand nach oben, um zum Sturm anzusetzen. Sie waren amerikanische Infanteristen, „Doughboys“, und konnten diesen Augenblick, in dem sie endlich den „Krauts“, von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen würden, kaum erwarten. Sie waren Freiwillige, sie wollten kämpfen, und sie wollten töten. Endlich „Krauts“ töten! Sie waren stolz, dass sie ausgerechnet an diesem Kampfabschnitt eingesetzt wurden, sie, die Kriegsneulinge, konnten hier endlich zeigen, was in ihnen steckte!

Nichts passierte, kein Schuss fiel, keine Granate detonierte. Sie hasteten stolpernd über das zerschossene, von Granattrichtern und Ausrüstungsgegenständen übersäte Niemandsland, die Offiziere, mit ihren Pistolen antreibend in der Luft herumfuchtelnd, voran. Noch immer passierte nichts! Die Männer wurden langsam unruhig. Damit hatten sie nach all dem, was sie bisher über das Schlachtfeld von Verdun gehört hatten, nicht gerechnet. Vor ihnen tauchte der erste Graben der Deutschen auf. Immer noch passierte nichts. Nun musste doch bald rasendes Abwehrfeuer auf sie hereinprasseln. Ihre Nerven waren bis zum Zerreißen gespannt. Sie sprangen in den vordersten Graben der „Krauts“, darauf gefasst, dass ihre Bajonette gleich in menschliche Leiber fahren würden. Der Graben war leer. Sie sanken in den Graben, um durchzuatmen.

Der Graben war gut ausgebaut, und auf seinem Boden lagen leere Konservendosen, Ausrüstungsgegenstände und allerlei sonstiges Zeug wirr durcheinander. „Die hatten’s ja scheinbar eilig, was, Sir“, sagte einer der Männer zu ihrem Lieutenant, der die Reihen entlangging, um sich zu vergewissern, dass seine Einheit komplett war. „Ihr lasst eure Köpfe unten!“, befahl er. Der Captain kam vom Nachbarabschnitt, und die beiden Offiziere beobachteten durch ihre Ferngläser das vor ihnen liegende Gefechtsfeld. „Na, das ging ja leichter als erwartet“, meinte der Captain mit Erleichterung in seiner Stimme. „Eigentlich haben wir unser Angriffsziel bereits erreicht.“

Die ganze Front war ruhig, nur vereinzelt summten eigene Artilleriegeschosse weit über ihren Köpfen hinweg ins feindliche Hinterland, sogenanntes Streufeuer. „Sollten eigentlich gleich weiter durchstoßen, bevor sich die Krauts in ihren neuen Stellungen eingraben bis über die Ohren!“ Der Lieutenant ging zu seiner Einheit. „Männer, wir rasten hier 10 Minuten und stoßen dann weiter vor. Sergeants, sorgen Sie dafür, dass keine Ausrüstung zurückbleibt!“ Die Männer steckten sich Zigaretten an. „Oh Mann“, begann sich einer zu beschweren, „diese Froschschenkelfresser und Krauts sind doch echte Waschweiber!“ Ein anderer stimmte ihm zu „das kannst du laut sagen – kannst du dich noch an den alten „Kraut“ im Ruhelager in Verdun erinnern, der uns manchmal das Holz gebracht hat, was der für Schauermärchen auf Lager hatte?!“ „Ja, hör bloß auf. Nichts los hier. Hast du deinen Football dabei?“, „Klar, den hab“ ich immer am Mann, man kann ja nie wissen.“ Die Männer grinsten einander verstehend an.

„Oh shit!“ rief einer der Soldaten im Graben. „Ich hab’ was abbekommen!“ Das war ja hochinteressant, einige Männer kauerten sich zum Verwundeten. Irgendein spitzer Gegenstand hatte sich durch dessen Sohle in seine Ferse gebohrt, Blut sah man keines. Der Lieutenant kam hinzu. „Sanitäter!“ rief er trocken, während er den Fuß des Privates1 begutachtete. „Nur ein Kratzer, Junge! Aber mit dem weiteren Vorstoß ist’s für dich vorbei. Ich lasse dich erst mal ins Lazarett bringen.“ „So ein Mist“, haderte Miller mit seinem Schicksal unzufrieden und enttäuscht.

In der Zwischenzeit waren die zwei Sanitäter fluchend durch den Graben, über tausende Füße stolpernd, beim Verwundeten eingetroffen. „Nicht herausziehen, das Ding“, sagte der eine, „sonst fängt’s erst richtig an, zu bluten.“ Dann trugen sie Miller, der auf seinem Karabiner saß, den jeder der beiden Sanis mit der einen Hand hielt, die andere Hand an Millers Rücken, von Trichter zu Trichter springend, nach hinten zum Verbandsplatz. „So, Männer“, meldete sich nun der Lieutenant wieder zu Wort, daran erinnernd, dass man ja noch einen Krieg zu führen hätte. „Fertigmachen, auf Pfiff „Sprung auf“ in einem Zuge durch bis zum nächsten Graben. Und nicht liegenbleiben, wenn wir angeschossen werden. Immer weiter!“ Die „Doughboys“ machten sich bereit, und aus einem Tornister erschien ein Football.

„Was sind diese Franzosen nur für Waschweiber“, dachte einer der Männer nochmal, bevor er zum weiteren Sprung ansetzte…

2

Es war ein wunderschöner, warmer Frühlingstag, einer der ersten im Jahre 1916. Die Natur erwachte langsam aus ihrem langen Winterschlaf. Über das ganze Land breiteten sich die ersten zarten Blüten aus.

Er mochte den Frühling. Schon immer. Während der gesamten Bahnfahrt starrte er voll Lebenslust in die sich neu gestaltende Natur, sog die frische Luft aus den geöffneten Fenstern tief in seine Lungen und sinnierte vor sich hin, wie es seine Art war, um seine Nervosität etwas zu beruhigen. Er wusste, dass er an Großem, vielleicht sogar Geschichtsträchtigem teilhaben würde. Von seinen Weggefährten in seinem I.-Klasse-Abteil hatte er bisher kaum Notiz genommen, nur ab und zu nahm er einige Bruchstücke ihrer Gespräche wahr, in denen es selten um etwas anderes als „Front“, „Franzmann“ und „Durchbruch“ ging. Abgesehen vielleicht von einigen amourösen Urlaubsabenteuern, die ihn jedoch wenig beeindruckten. Am wichtigsten dabei tat der eher unscheinbare, kleine und etwas rundliche Oberleutnant, der ihm gegenüber am Fenster saß und den er wegen seiner lustigen Stimme, die irgendwie zu ihm passte, insgeheim Gockel nannte. Nicht dass er sich selbst für etwas Besonderes gehalten hätte, in mancher Hinsicht empfand er sich einfach als anders als viele andere, und vielleicht wagte er eben genau deswegen nicht, sich in die Gespräche von vermeintlich erfahrenen Frontoffizieren einzumischen, einfach auch aus Angst, mangels eigener Fronterfahrung nur dummes Zeug zu reden. Auch im zweiten Kriegsjahr waren Reserveoffiziere, wie er einer war, bei ihren Berufsoffizierskameraden nicht sonderlich hoch angesehen.

Der „Gockel“ lief langsam zur Höchstform auf, wohl wissentlich froh darüber, willige Zuhörer gefunden zu haben, die obendrein keine Chance hatten, ihm zu entkommen. … „Feuer für mich?“ ... – Langsam überkam ihn ein absonderliches Gefühl, dass er so überhaupt nicht hierherpasste und dass es vielleicht ein großer Fehler gewesen war, sich zur Kampftruppe einteilen zu lassen, obwohl es für seinen Vater sicherlich ein Leichtes gewesen wäre, einen schönen Posten in irgendeinem Stab für ihn zu besorgen. Das wollte er aber auch nicht, er hätte sich in den Augen seiner Freunde als Drückeberger gefühlt.

Aufgewachsen war Rudolf Schmidt Junior, Jahrgang 1887, sehr wohl behütet und situiert in einem gut bürgerlichen Elternhaus. Sein Vater, Rudolf Schmidt Senior, in zweiter Ehe mit seiner Mutter Elisabeth verheiratet, seine erste Frau war jung an der Schwindsucht gestorben, bevor sie ihm den Wunsch nach Kindern erfüllen konnte, besaß und betrieb in dritter Generation eine recht ansehnliche Brauerei im bayerischen Kreisstädtchen Pfaffenhofen an der Ilm. Er war im Ort hoch angesehen, weswegen man ihm den Ehrentitel eines Kommerzienrates verliehen hatte, freilich erst nach einigen großzügigen „Stiftungen für das kommunale Allgemeinwohl“. Der Kommerzienrat Schmidt war immer schon sehr dem Militär zugetan gewesen, an jedem Feiertag wurden sämtliche Auszeichnungen am Anzuge getragen, hatte er doch in seiner Jugend, als Kriegsteilnehmer 1870/71 das bayerische Kriegsverdienstkreuz in Bronze sowie das Eiserne Kreuz II. Klasse erhalten, und das Militär als Korporal verlassen.

Dies alles spiegelte sich, sehr zum Missfallen der 20 Jahre jüngeren Mutter, einer sehr hübschen und liebevollen Frau, die mit dem Militär noch nie allzu viel am Hut hatte, natürlich in der Erziehung, die ihm sein zuweilen zum Patriarchen neigender Vater zuteilwerden ließ wieder. Nicht dass er seinem „alten Herrn“ deswegen böse gewesen wäre, nein, er hatte ihm stets versucht zu imponieren, nichts war im wichtiger, als dass dieser stolz auf ihn war.

Er wusste, dass der Vater seine beiden Kinder sehr liebte, obwohl er ihnen dies nie wirklich zeigen konnte. Um ihm zu gefallen, lernte er auch das Brauereiwesen, um eines Tages den väterlichen Betrieb fortzuführen. Nichtsdestotrotz hatte er eine schöne und sorgenfreie Jugend.

Das Nesthäkchen der Familie war seine 10 Jahre jüngere Schwester Maria, die im Juni 1914 bereits, mit ihren damals noch nicht ganz 17 Jahren, mit dem ihr bis dahin unbekannten, um 16 Jahre älteren Günter Thellmann, ebenfalls Brauerssohn, ins königlich sächsische Löbau verheiratet worden war. Der begüterte Vater Thellmanns, die beiden Familienoberhäupter hatten sich auf einer Fachtagung in Berlin kennengelernt, bot Schmidt Senior die beste Mitgift, und für Maria bedeutete diese Vermählung die lebenslange Versorgung, worauf der Vater einzig Wert legte. Kontakt zur über die „Verschacherung“ nicht gerade glücklichen Maria, hatte die Familie seither eher nur noch sporadisch.

Als für Rudolf Junior 1905 die Militärzeit heranrückte, bewarb er sich erst als ‚Einjährig Freiwilliger„, da ihm sein Vater die Ausrüstung gekauft hatte, Grundvoraussetzung für sogenannte Kapitulanten, und später als Reserveoffiziersanwärter, da er den Mittelschulabschluss und einen Berufsabschluss erworben hatte, was dazu berechtigte. Selbstverständlich mit wohlwollender Zustimmung des Vaters. „Respekt, Sohn! Da werden’s dir die Hammelbeine mal richtig langziehen beim Barras“, hatte sein Vater damals posaunt, und der Stolz, den dieser dabei empfand, war unüberhörbar. Die militärische Ausbildung beim Königlich Bayerischen 15. Infanterie-Regiment in Neuburg an der Donau hatte ihm wider Erwarten viel Spaß gemacht, obwohl er eigentlich viel lieber zu den ‚Leibern„, dem Infanterie-Leibregiment nach München gegangen wäre, die ihn aber leider nicht genommen hatten. So arrangierte er sich eben mit den „Fünfzehnern“ und identifizierte sich während seiner Dienstzeit in Neuburg zunehmend mit seiner „Berufung“ zum Reserveoffizier, und als sich seine aktive Dienstzeit dem Ende zuneigte, spielte er sogar mit dem Gedanken, sich weiterzuverpflichten, was aber der gesundheitliche Zustand des Vaters nicht mehr zuließ.

Er schied als Fähnrich aus und half den Eltern in der Brauerei. Bereits 1 Jahr nach Beendigung des aktiven Dienstes wurde er nach zweiwöchiger Reserveübung in seiner Stammeinheit durch die sogenannte Offizierswahl, bei welcher alle Offiziere des Regiments abstimmten, ob ein Bewerber ihres Standes würdig war, einstimmig zum Königlich Bayerischen Leutnant der Reserve ernannt. Der Vater platzte beinahe vor Stolz, auch die Mutter klang plötzlich moderater, hatte sich aber insgeheim stets gewundert, denn die Welt des Militärs hatte eigentlich nicht so recht zu ihrem Sohn Rudi, in seiner Jugend eher der Poesie zugetan und den sie immer eher als „weich“ empfunden hatte, gepasst. Abgesehen von gelegentlichen, teilweise heftigen Zusammenstöße mit seinem Vater, wenn es beispielsweise um Themen wie das der Firmenführung ging, und dies, obwohl sein Vater grundlegend Neuerungen in der Brauerei stets aufgeschlossen war und gottlob niemals den Spruch mit den „Tischen und Beinen“ zu strapazieren pflegte, lief alles seinen geraden und geregelten Weg.

Rudolf Junior hatte seine Frau Agnes geheiratet und sich in der Leitung der Brauerei gut eingearbeitet, weit weg vom großen politischen Geschehen. Selbst der Ausbruch des Krieges im August 1914 hatte ihn nicht groß beunruhigt, schließlich war er Patriot und wie alle anderen der Überzeugung, dass der Krieg bis Weihnachten beendet und die „Linie“, die Aktiven also, schon mit den Franzosen fertig werden würde. Die Reserve würde gewiss nicht zu den Fahnen gerufen werden müssen. Die Russen spielten sowieso nach allgemeiner Ansicht keine entscheidende Rolle. So widmete er sich voll und ganz seinen Aufgaben, natürlich nicht ohne sich aus der Zeitung zu informieren, wie der Stand der Dinge an der Front war.

Durch die anfänglichen Erfolge ermutigt, rannten fanatisierte junge Männer aller Stände scharenweise freiwillig zu den Waffen um mit dabei zu sein, schließlich gab es nicht mehr viel zu erobern. Man stand vor Paris, das Ende der Stadt und somit wohl des Krieges war besiegelte Sache und nur noch eine Frage der Zeit. England würde man, wenn erst Frankreich besiegt wäre, schon Herr werden, der Russen sowieso. Doch die Offensive der Franzosen an der Marne, mit der niemand, wohl auch nicht im großen Hauptquartier, gerechnet hatte, setzte den Zukunftsvisionen vom großen Sieg ein jähes Ende, die Deutschen traten den Rückzug an, man grub sich ein, die Fronten erstarrten. Ein neues Wort war nun in aller Munde – Stellungskrieg! Verhasster Stellungskrieg!

Natürlich kam es, wie es kommen musste, auch er erhielt seine Einberufung, was ihm ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt, seine Frau war im achten Monat schwanger, gar nicht recht in sein Konzept gepasst hatte.

Der Leutnant der Reserve Rudolf Schmidt war von schlaksigem Körperbau, trotzdem aber recht gut aussehend, hatte dunkelblondes Haar, blaugraue Augen, und seine Haut neigte selbst bei geringer Sonneneinwirkung zum schnellen Bräunen. Bei den Damen der Stadt, gleich welchen Alters, war der junge Schmidt aufgrund seiner galanten und geistreich humorvollen Art, die er an den Tag zu legen vermochte, sowie seiner, wenn es die Situation erforderte, sehr gewählten Ausdrucksweise, stets gut angekommen. Obwohl der schriftdeutschen Sprache seiner eigenen Ansicht nach in Wort und Schrift recht passabel mächtig, verstand er es aber auch durchaus genauso, sich an Stammtischen, bei Volksfesten oder unter Freunden bayerisch und ungezwungen einheimisch zu geben. Rudolf Junior liebte es ebenso sehr, das bayerische Brauchtum mitsamt seiner Mundart zu praktizieren, wie auch zuweilen ein klassisches Konzert zu besuchen.

In seiner Heimatstadt schätzte man ihn, und dies nicht nur deshalb, weil er der Sohn des Kommerzienrates war. Er galt als „Tausendsassa“ – nicht im negativen Sinn, er musizierte in Gasthäusern und mimte erfolgreich bei Laiendarstellungen. Schon in seiner Schulzeit verstand er es, vor der Klasse die Lehrkräfte ziemlich treffend nachzuäffen. Seit seiner Zeit beim Militär war dann ein weiteres Talent hinzugekommen – das Imitieren sämtlicher deutscher Dialekte, mit denen er dort hauptsächlich auf Lehrgängen in Berührung gekommen war.

Als er sich von seiner Familie am Bahnhof seiner Stadt verabschiedete, um zum vierwöchigen Frontlehrgang in der Infanterieschule in Munster zu fahren, war es ihm sehr schwer ums Herz gewesen, seine geliebte Heimat zu verlassen. Obwohl er sich das nicht anmerken lassen wollte, war es direkt auffällig gewesen, wie ruhig und besonnen er sich am Bahnsteig gegeben hatte. Sein Vater verabschiedete sich mit Worten wie, dass es ja nun wirklich nicht mehr lange dauern könne, bis alles vorbei wäre, und dass er sehr stolz auf seinen Sohn sei und dass er wisse, dass auch er jetzt seinen Mann stehen würde, genauso wie die Väter 1870/71.

Der Abschied von seiner Frau war wie gewohnt eher knapp und kühl, er hatte sie im Grunde nur aus einem gewissen anerzogenen Pflichtbewusstsein geheiratet. Die Eltern hatten diese Hochzeit bereits vereinbart, und als beide Eltern von Agnes plötzlich und unerwartet gestorben waren, hatte er es, obwohl er sie nicht liebte, für seine Pflicht gehalten, sie zu heiraten. Im Laufe ihrer Ehe entwickelte sich zwar so etwas wie Kameradschaft zwischen den beiden Lebensgefährten, für mehr hatte es jedoch nie gereicht, zumal Agnes immer sehr kühl und schroff zu ihm war. Auch wenn sie sich liebten, also den Akt vollzogen, taten sie dies nur aus einem einzigen Grund – um für einen Erben zu sorgen, der von ihnen erwartet wurde. Aber bei der Geburt seines Kindes wäre er sehr gerne zu Hause gewesen, er war der festen Überzeugung, dass es ein Junge werden würde.

Im Abteil angekommen, legte er seine Habseligkeiten auf die dafür vorgesehene Ablage und stellte sich mit abgestützten Armen an das offene Fenster, um sich nun endgültig von seiner Familie zu verabschieden. Als der Zug anfuhr, rief seine Mutter ihm noch etwas zu, was er aber nicht verstehen konnte, da sich der Zug mit lautem Gepolter und dem Zischen von abgelassenem Dampf langsam aus dem Bahnhof schob. Wahrscheinlich irgendwas wie ,zieh dich immer warm an„, oder ,iss immer gut„, wie Mütter nun mal sind, dachte er.

Am Lehrgangsort angekommen, mussten sie sich, nachdem sie ihre Quartiere zugeteilt bekommen hatten, zunächst einer medizinischen Fronttauglichkeitsuntersuchung unterziehen, welche sich aber seiner Ansicht nach recht, um es in seine Worten zu fassen, „larifari“, gestaltete. Sie, Reserveoffiziere aus allen deutschen Stämmen, standen hintereinander bis auf die Unterhose nackt in einer langen Warteschlange. Beim Stabsarzt angekommen, hatte man zehn Kniebeugen durchzuführen, danach auf Kommando „Hose runter“ sich derselben zu entledigen, woraufhin der Stabsarzt die Hoden der Männer in die Hand nahm. Kommando „Husten“ – „hust“, „hust“, – „fronttauglich!“. Das war‘s gewesen. Danach wurde 4 Wochen lang ihr militärisches Wissen in Infanterietaktik, Truppenführung, Schanzen, Exerzieren, Leibesertüchtigung usw. und zum allgemeinen Erstaunen auch in der „Haager Landkriegsordnung“ aufgefrischt. Er hatte als „sehr vorsichtiger Führer“ gegolten, was bei Kameraden und gerade bei den Vorgesetzten nicht sehr geschätzt wurde, war man doch der Ansicht, der Angriff über freies Feld, mit blankem, aufgepflanztem Bajonett, Klinge an Klinge im strahlenden Sonnenlicht glänzend, Reihen dicht geschlossen mit weit hallendem „Hurrraaaa“ sei die Krönung des erstrebenswerten infanteristischen Denkens und Handelns. Die Perle aller Waffengattungen, die Infanterie, sollte nach wie vor, auch wenn man sich kurzzeitig eingegraben hatte, ausschließlich auf diese Weise ihre Siege erringen, nur dann waren diese Siege auch eindeutig und heldenhaft erfochten! Dem technikbegeisterten Leutnant Schmidt erschien dies ziemlich antiquiert und überholt, er war davon überzeugt, dass die Dinge in diesem Kriege ganz anders laufen würden als in den Konflikten zuvor, außerdem war er stets bemüht, das Verhältnis zwischen „Auftrag“ und „Zweck“ mit so geringen Verlusten an Menschen wie nur irgend möglich in Einklang zu bringen. Er sah sich auch aufgrund der Erzählungen seines Vaters von 70/71 darin bestätigt, ja geradezu aufgerufen, mehr mit taktischen Mitteln zu operieren, dies jedoch stets erfolgsorientiert.

Er war der Ansicht, dass dem Führer vor Ort möglichst viel Spielraum zur Erfüllung seines Auftrages gelassen werden musste. So geriet er beim Lehrgang z. B. einmal im Gelände mit seinem ausbildenden Major Strehl in eine heftige Auseinandersetzung, als er mit seinem Zug eine gegnerische MG-Stellung frontal im Sprung nehmen sollte, er aber lieber den Zug geteilt und flankierend angegriffen hätte. Die Besatzung des MGs hätte dann vermutlich nicht gewusst, auf welche Ziele sie zuerst schießen sollte, und dies wiederum hätte vielleicht den entscheidenden Vorteil ausgemacht. Nur das Eingreifen des Obersten von Bocklitz, welcher ihn scheinbar gut leiden konnte, hatte ihn damals vor größeren Schwierigkeiten bewahrt.

Die „Strafe“ des Majors Strehl folgte natürlich beim nächsten Geländegang, als er ihn beim Erstürmen einer Infanteriestellung regelrecht auseinandergenommen hatte.

Auch im Infanterietaktikunterricht hatte er sich oft gewundert, welche blödsinnigen, verbohrten Aktionen ihrem Ausbilder, Oberstleutnant Thomas, der sonst eigentlich gar nicht so „uneben“ gewesen war, ein „… ja, … das is„ „ne schicke Lösung, Herr XY …“ entlockten. Thomas hatte die Angewohnheit, die Leute ohne Dienstgrad, sondern mit Namen anzusprechen, was ihn oft belustigt hatte, da dies ansonsten bei „Preußens Gloria“ gar nicht gebräuchlich war.

So schlug er sich nun mehr recht denn schlecht durch den Kurs, so manches Mal von den größten Selbstzweifeln gebeutelt, blieb er doch im Innersten seiner Linie treu und schwor sich, diese auch im Felde beizubehalten. Gott sei gedankt, legte man nach wie vor größten Wert auf strammes Exerzieren, was ihm selbst stets großen Spaß bereitet hatte, sowohl als Mannschaft als auch später als Dienstrang, und so vermochte er „wenigstens“ hier einiges bei seinen Vorgesetzten wettzumachen, zumal Schmidt der Meinung war, dass das ordentliche Exerzieren zu den elementaren Dingen des Soldaten gehöre. Auch in Kriegszeiten! Vielleicht gerade in Kriegszeiten!

„… Feuer für mich?“… Plötzlich wurde Schmidt bewusst, dass er gemeint war. „Äh, Entschuldigung, wie meinen?“ Schmidt blickte, aus seiner Geistesabwesenheit herausgerissen, suchend im Abteil reihum, um den Fragenden ausfindig zu machen. „Hätten Sie vielleicht Feuer für mich?“, wiederholte der Leutnant neben dem „Gockel“ bereitwillig. „Selbstverständlich, Moment.“ Schmidt nestelte umständlich in seiner linken Rocktasche, um schließlich eine Schachtel Zündhölzer zum Vorschein zu bringen, welche er schließlich dem Kameraden reichte. „Danke“, sagte der schneidig wirkende Offizier mit EK II im Knopfloch und EK I an der Brust, den ersten Rauch aus der Nase schnaubend. „Darf ich Ihnen auch eine anbieten?“ Er hielt Schmidt einladend sein silbernes Zigarettenetui entgegen. „Wie war Ihr Name gleich?“, fragte ihn der andere. Der „Gockel“ redete immer noch wie ein Wasserfall, jetzt über Kreuz mit seinem Nebenmann. Die anderen Offiziere im Abteil schienen langsam jedoch das Interesse an den Geschichten der Quasselstrippe zu verlieren, dösten, im Fahrtrhythmus hin und her wogend, dem Anschein nach nur mehr mit einem Ohr dem Erzähler folgend, manchmal ein zustimmendes „hmm“ grunzend. „Leutnant der Reserve Schmidt.“ Er reichte ihm die Hand und versuchte einen ebenso schneidigen Eindruck zu machen wie der andere, die Zigarette dankend annehmend. „Leutnant Theodor Hanke, angenehm“, sagte dieser, während er sein Etui wieder einsteckte. Hanke war Anfang 20 und seinem Dialekt nach zu schließen offensichtlich Berliner, sein an den Seiten und hinten völlig kahl geschorener Kopf passte irgendwie gut zu seinem kantigen Gesicht, in welchem ein schmales Oberlippenbärtchen seinen spitzbübisch wirkenden Gesichtsausdruck noch unterstrich. Seinen aufmerksamen, strahlend blauen Augen schien wenig in seiner Umgebung zu entgehen.

„Erster Fronteinsatz?“, fragte Hanke. ,Aber natürlich„, dachte Schmidt, musste er längst bemerkt haben, dass er noch recht neu ausstaffiert aussah. Offensichtlich war man sich gegenseitig auf Anhieb sympathisch, und Schmidt amüsierte sich im Stillen über die typisch militärisch knappe Ausdrucksweise Hankes, während der wiederum natürlich gleich an der Färbung von Schmidts gesprochenem Hochdeutsch gemerkt hatte, einen echten „bajuwarischen Bundesgenossen“ vor sich zu haben, um sich seinerseits daran zu weiden. Schmidt bejahte. Sie pafften. „Hm, schon gedacht! – Munster gewesen?“ Schmidt nickte, vielsagend grinsend.

„Vergessen Sie’s!“ Hanke beobachtete Schmidt, wie er auf seine Aussage reagieren würde, dieser blieb jedoch ganz gelassen und saugte seelenruhig und nachdenklich an seiner Zigarette, was Hanke gefiel, denn er rechnete mit dem Veto des unerfahrenen Reserveoffiziers. ,Doch„, dachte Hanke, ,der ist nicht unrecht.„

Im Abteil saßen außer den drei Leutnants noch ein älterer Hauptmann, der vergeblich versuchte, sich auf das Lesen seines Buches zu konzentrieren, aber vom ständig quasselnden „Gockel“, welcher sich später als Leutnant Hahnel, nomen est omen, aus dem Großherzogtume Hessen stammend herausstellte, fortwährend aus dem Lesefluss gebracht wurde, sowie ein Oberleutnant, welcher ruhig an seiner im Mundwinkel hängenden Pfeife nuckelte. Manchmal tat der Oberleutnant so, als würde er dem dicklichen Hahnel zuhören, jedenfalls nickte er manchmal oder grinste vor sich hin, ohne dabei die Pfeife aus dem Mund zu nehmen. „Und – wo geht’s hin?“, setzte Hanke die Konversation fort, nachdem er seine Zigarette ausgedrückt hatte. „Nach Étain zum fünften Reservekorps.“ „Na, dann haben wir ja fast dasselbe Ziel, Verdun ist auch meine neue Adresse“, stellte Hanke erfreut fest, da er gerne in angenehmer Gesellschaft reiste. „Wo waren Sie denn bisher eingesetzt?“, wollte Schmidt wissen. „Ach“, gab Hanke bereitwillig zur Antwort, „war vom ersten Tage an dabei. Berufssoldat, Offiziersfamilie. Belgien, Frankreich et cetera. War schon bis kurz vor Paris an der Marne gewesen, denn kam der Rückzug. Hat uns zurückgeworfen bis fast in unsere Ausgangsstellungen. Haben uns eingebuddelt, meterhoch, nach allen Regeln der Kunst, die Franzosen auch. Dann war erst mal Ruhe im Karton, Nachschub ’ranbringen Paar Tage länger, und wir hätten mit unseren Pickelhauben auf die Franzmänner losgehen müssen, Munition alle. Im Sommer fuffzehn ging’s dann weiter. Trommelfeuer – Angriff – Gegenangriff, aber nüscht zu machen. Ausfälle en masse. Bei ’nem Gegenstoß hat’s mir dann eine geplättet. Oberschenkeldurchschuss. 10 Zentimeter höher, und das wär’s gewesen mit der Nachkommenschaft. Gottlob haben sie mich wieder hingekriegt, hab noch ’ne Rechnung offen mit dem Franzmann“!

Schmidt hielt ihm diesmal seine Zigaretten hin, schüttelte eine davon heraus, damit Hanke sie besser zu fassen bekam. Als die Zigarette brannte, redete Hanke weiter. „Hab’ das im Gefechtseifer erst gar nicht bemerkt, plötzlich hat’s mir die Füße weggezogen. ’N Unteroffizier aus meinem Zug hat mich dann zurückgeschleift, und was soll ich Ihnen sagen, kurz vor uns’rer Stellung hat’s ihn selber erwischt. Granatsplitter – hat ihm glatt die Wirbelsäule durchgeschlagen – Feierabend. – Na, dann komm’ ich gerade aus’m Genesungsurlaub, scheinbar gerade recht zum ,großen Gericht„!“

Damit spielte er auf den Decknamen des Unternehmens vor Verdun an und in zweideutiger Weise auch auf seine eigene Rache an den Franzosen. „Hoffe, die Bumsköppe schießen Verdun nicht schon in Klumpp und Asche, damit wir da in ’nem vernünftigen Kasino unser Wiedersehen feiern können, was?!“ beendete Hanke die für ihn in ihrer Länge und Ausführlichkeit eher untypischen Ausführungen. Dass es der OHL um Falkenhayn im Grunde niemals um die Einnahme der Stadt oder der Zitadelle von Verdun ging, sondern „lediglich“ um die Ausblutung des Gegners vor Verdun, um an anderer Stelle den entscheidenden Durchbruch zu schaffen, konnten die Männer freilich nicht wissen.

Es war Abend, als der Zug in Köln haltmachte. Sie hatten einige Minuten Zeit, um sich auf einen anderen Bahnsteig zu begeben und sich ein wenig die Füße zu vertreten, bevor es weiterging. Die Offiziere mit anderer Marschrichtung verstreuten sich. „Gockel“ zum Glück auch, um auf nimmer Wiedersehen in den Geschehnissen der Zeit zu verschwinden.

Geschäftiges Treiben herrschte auf dem gesamten Bahnhof, begleitet von der für Bahnhöfe typischen Geräuschkulisse. Wie in einem Ameisenhaufen aus Feldgrauen.

Schmidt und Hanke standen beisammen und rauchten. Am südwestlichen Horizont beobachtete Schmidt ungewöhnlich starkes Wetterleuchten. „Da gibt’s ja ordentlich was auf die Hörner“, bemerkte Hanke trocken. Plötzlich wurde Schmidt klar, dass das, was er für Wetterleuchten gehalten hatte, die Front sein musste, und er war froh, dass die erste Bemerkung dazu von Hanke kam.

Am Zugende wurden noch einige Güterwaggons angehängt, Platz für zwei weitere Regimenter, welche diszipliniert und marschbereit am Ende des Bahnsteiges auf das Kommando zum Aufsitzen warteten. Die vorderen Personenwagen waren ausschließlich den Offizieren vorbehalten. Sie beobachteten, wie die Unterführer der Regimenter ein vermutlich letztes Mal vor dem Aufsitzen die Vollzähligkeit ihrer Abteilungen überprüften, als sie von einem Streifentruppführer höflich um ihre Marschpapiere gebeten wurden. Die Offiziere händigten wortlos dem Unteroffizier die geforderten Unterlagen aus, wohl wissend, dass dieser ansonsten das Recht gehabt hätte, sie, obwohl Offiziere, mit zur Ortskommandantur zur weiteren Überprüfung zu nehmen. Ordnung musste zwar auch Schmidts Meinung nach sein, er konnte sich jedoch nie mit dem Gedanken anfreunden, dass er von Untergebenen, auch wenn diese aufgrund ihres „besonderen Aufgabenbereiches“ zeitweise das Recht dazu hatten, „gefilzt“ wurde. Hanke ließ das augenscheinlich preußisch gelassen über sich ergehen. Schmidt musste daran denken, wie ihnen auf dem Offizierslehrgang die Ausbilder, selbst ausnahmslos Offiziere, immer und immer wieder eingebläut hatten, dass Offiziere bei den meisten Unteroffizieren und Feldwebeln äußerst verhasst seien, sie als deren Vorgesetze aber stets darauf achten sollten, es sich gerade mit den Feldwebeln nicht zu verscherzen. Diese wären zwar selbstverständlich verlässlich, natürlich nicht in so hohem Maße wie Offiziere, man war sich seines Standes stets bewusst, konnten einen Offizier, wenn nötig, aber auch gehörig „auflaufen“ lassen. Der einschlägige Feldwebel würde sein Wesen ja hinlänglich auf dem Kasernenhof unter Beweis stellen.

Soweit es den Leutnant der Reserve Schmidt betraf, konnte dieser dieses Gefühl der Verachtung nur erwidern, zu gut hatte er selbst die Unteroffiziere und Feldwebel auf dem Kasernenhof kennengelernt, erst mit seiner Berufung zum Fähnrich hatte er Ruhe vor ihnen gehabt. Er konnte sich noch gut an seine ersten Tage als Rekrut erinnern. Damals waren sie sogar von Gefreiten schon tief eingeschüchtert, Unteroffiziere und Feldwebel waren fast schon Halbgötter, geschweige denn ein Offizier nahte – war man schon kurz davor, niederzuknien, um zu beten. Gerade diese aber zeigten oft Milde und Gnade, wenn sie einmal mehr zu hart gedrillt worden waren, und riefen des Öfteren die Unterführer, sehr zu deren Unmut, „vor der Front“ zu mehr Maß auf.

Der Offizier hatte ausschließlich durch sein Auftreten, seiner Persönlichkeit zu führen, übermäßiges Gebrüll hatte er nicht nötig, um sich zu profilieren, das überließ man den Feldwebeln. Das hatte ihm vom ersten Tage an sehr imponiert. Dies alles sollte aber trotzdem nicht heißen, dass die Offiziere nicht weniger gut bei Stimme gewesen wären, wenn es sein musste, ganz im Gegenteil, wenn es dann einmal krachte, dann richtig, nur eben feiner dosiert.

Einmal, erinnerte er sich weiter, hatten sie für eine Truppenvorführung vor hohen und höchsten Offizieren geübt und geübt. Sie beherrschten alles wie aus dem Effeff, dummerweise ging nur am Tage X wirklich alles, was nur schiefgehen konnte, in die Hosen. Ihr Kompagnieführer25, Hauptmann Richter, hatte sie antreten lassen, stand vor ihrer Front und hatte ganz ruhig gewartet, bis der letzte der Gäste vom Ort des Grauens abgerückt war, um sie danach derart zusammenzufalten, wie sie es selten erlebt hatten. Dieses Donnerwetter hätte sich wohl mit dem der Sintflut messen können, und sie hatten sich gewundert, wie lange ein Mensch ununterbrochen plärren konnte, ohne ein einziges Mal Luft holen zu müssen. Nachdem der Hauptmann mit seinen „Ausführungen“ am Ende war, hätten sie alle bequem unter ein Kanapee gepasst – zum Exerzieren – samt Pickelhaube! Schmidt musste schmunzeln, als er daran dachte.

Leutnant Hanke kam gerade, die Treppe heraufschnaubend, vom Austreten zurück und hatte sich auch eine Zeitung besorgt. Sie beschlossen, sich ein Abteil zu suchen und einzusteigen. Sie fanden ein Abteil, das noch nicht besetzt war, und setzten sich, nachdem sie ihr Gepäck verstaut hatten, einander gegenüber ans Fenster, welches den Blick auf die gegenüberliegende Seite des Bahnsteiges, an dem sie gestanden hatten, erlaubte. Schmidt hatte das Glück, sich den Sitz in Fahrtrichtung zu ergattern, er hasste es, in Zügen gegen dieselbe zu sitzen. Beim Blick aus dem Fenster bemerkten sie, dass an den nebengelegenen Gleisen ein unglaubliches Arsenal an Kriegsgerät aller Art zur Fahrt an die Front bereitstand. Hanke hielt seinem Gegenüber wieder sein Zigarettenetui wortlos unter die Nase. Bereits einander etwas vertrauter, quittierte Schmidt dies mit einem für ihn typischen „na gut“, so, als ob man ihn zum Rauchen überreden müsste. Hanke verstand den Flax. „Nun seh’ sich einer dieses Aufgebot an“, sagte Hanke, „wenn wir die Franzosen damit nicht in Grund und Boden stampfen, dann weiß ich wirklich nicht!“

Schmidt druckste innerlich herum, ständig wollte er den erfahrenen Frontoffizier schon fragen wie es „vorne“ sei, verwarf aber den Gedanken immer wieder, weil er nicht den Neuling in sich zur Schau stellen wollte. Plötzlich, fast aus heiterem Himmel, ohne groß nachzudenken, hörte er sich nun aber doch fragen. Hankes Gesicht entwich die Heiterkeit, sein Gesicht versteinerte sich. Er machte einen tiefen Zug an seiner Zigarette, sog den Rauch scheinbar bis in die letzten Winkel seiner Lunge und blies den Rauch langsam wieder aus. Schmidt verwünschte sich im Geheimen. „Wie’s vorne ist?“, wiederholte Hanke nachdenklich. Er bemerkte, wie sein Gegenüber sich am liebsten auf die Zunge gebissen hätte, war ihm aber nicht böse, dass er ihn das gefragt hatte, woher sollte sein Kamerad auch wissen, wie es wirklich draußen zuging. „Anders als im Kaisermanöver“, sagte er dann auf seine trockene Art, und es kamen ihm im gleichen Augenblick all die schrecklichen Bilder ins Gedächtnis zurück, die er bisher an der Front miterleben musste. Er hatte die ganze Zeit über im Lazarett und zu Hause versucht, diese Schrecknisse zu verdrängen, sich vor allem zu Hause bei seinem Vater, dem General Hanke, nichts davon anmerken zu lassen, wie sehr ihm diese Erlebnisse körperlich, von seiner Verwundung ganz abgesehen, und vor allem psychisch zugesetzt hatten. Niemand sollte auch nur erahnen, wie es im Leutnant Hanke aussah, wie er sich verändert hatte. „Wissen Sie“, fuhr Hanke fort, „die Front schreibt ihre eigenen Gesetze. Gerade als Offizier ist es wichtig, ständig Augen und Ohren offen zu halten und immer Ruhe zu bewahren.“ Schmidt fühlte sich irgendwie an gewisse Auszüge aus seinen diversen militärischen Lehrbüchern erinnert. Er bemerkte, wie Hanke sich seine Worte genau überlegte, nun sogar geradezu hochdeutsch redete. „Ich versichere Ihnen eines: Auf irgendeine mysteriöse Art und Weise, ich kann es nicht genau erklären, lieben Sie jeden Einzelnen Ihrer Männer. Sofern Sie genügend Zeit dazu haben, sie überhaupt richtig kennenzulernen, weil Sie wissen, dass Sie sich auf jeden Einzelnen hundertprozentig verlassen können. Das ist eine Gemeinschaft, die ist so fest zusammengeschweißt, die ist heiliger als ’ne Ehe, verstehen Sie?“ Schmidt verstand es nicht. Noch nicht. „Wenn Sie irgendwo ’ne Zeit alleine im Trichter liegen, ich sag’ Ihnen, wenn das größte Arschloch in Ihren Trichter käme – Sie würden ihn lieben! Und wissen Sie, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist?“, Schmidt wusste es nicht. „Wenn Sie zusehen müssen, wie Ihnen einer nach dem anderen zusammengeschossen wird! Nicht dass Sie denken – rumms – weg, das ginge ja noch. Nee – die Kerls liegen überall rum, ohne Glieder, ohne Kopf, verstümmelt, so übel zugerichtet, dass man oft gar nicht mehr weiß, wer das überhaupt mal gewesen ist. Manchmal kriegt man so ’nen Hass, dass man alles Menschliche vergisst und nur drauf wartet, das alles denen heimzuzahlen!“ – „Naja“, fasste sich Hanke langsam wieder, „vielleicht auch ganz gut, wenn man nicht mehr weiß, wer das mal war, weil man dann ruhigen Gewissens den Angehörigen die Lüge vom schnellen Heldentod ohne Leiden und dergleichen schreiben kann. Wenn die wüssten, dass ihre Männer oft noch tagelang im Niemandsland herumliegen, dem Wahnsinn nahe vor Schmerzen!“ Jetzt redete sich Hanke richtig in Rage. „Aber niemand kann sie holen, ohne selber eine verpasst zu bekommen, oder dass sie oft hinten im Lazarett liegen, wimmernd nach ihren Frauen und Müttern, und der Milzbrand erledigt langsam den Rest. Und man selber steht da und versucht, den harten Mann zu spielen, man ist ja Offizier, am liebsten aber würde man loskotzen wie ein Pferd.“ Hanke erschrak vor sich selbst. „Tja, so ist das“, sagte er schließlich noch, nicht sicher, ob er sich nicht gerade vielleicht zu sehr hatte hinreißen lassen. „Enttäuscht?“

Schmidt wusste gar nicht so recht, was er darauf sagen sollte, murmelte nur sehr nachdenklich etwas wie, das habe er sich in seinen kühnsten Albträumen schon so ähnlich gedacht, wobei er nicht im Mindesten Ahnung haben konnte, was genau die nächsten Monate, vielleicht Jahre, auf ihn zukommen sollte. Es überkam ihn eines dieser Gefühle, welches ihm die Gegenwart und Zukunft so „unwirklich“, irreal erscheinen ließ, und er wartete darauf, dass er aus diesem Traum endlich erwachte, aber er wachte nicht auf. Bisher war ja alles bloßes „Räuber-und-Gendarm-Spiel“, aber nun sollte dieses Spiel blutige Realität werden. Dann musste er auch ständig an die Verantwortung gegenüber seinen Männern denken, und an zu Hause, seine schwangere Frau, und was wäre, wenn er als Krüppel nach Hause käme und sein eigenes Kind, das ihn nicht einmal kannte, sich vor ihm fürchten würde? Und was wäre, wenn er nicht mehr arbeiten konnte?... Schließlich nickte er in einem Gefühl der Lethargie ein.

Inzwischen hatte sich der Zug, der sie über Frankfurt am Main, Mannheim, Karlsruhe und schließlich Richtung Metz bringen sollte, in Bewegung gesetzt. Beide Männer dösten und ruckelten gemächlich, aber unaufhaltsam durch die Nacht ihrem Schicksal entgegen, welches „Verdun“ heißen sollte.

3

Am nächsten Morgen erwachte Schmidt mit einem Schlag, der Zug hatte wohl etwas stärker als sonst gerüttelt, aus seinem komaartigen Schlaf. Er hatte immer schon gut und fest geschlafen, was ihn oft bereits beinahe in die eine oder andere Verlegenheit gebracht hatte. Seine Frau, ein „Morgenlämpchen“, sie machte dafür Abends schlapp, wenn er gewöhnlich zur Höchstform des Tages auflief, was ihm aber stets ganz recht gewesen war, brauchte er sich so nicht mit ihr groß zu beschäftigen, hasste die allmorgendliche Weckprozedur. So zankten sie sich für gewöhnlich schon früh am Tage. Sein gesunder Schlaf hätte ihm beim Kommiss beinahe schon seine Laufbahn verdorben. Die Kameraden waren es nämlich im Lauf der Zeit auch überdrüssig geworden, ihn täglich aus den Matten zu treiben, und so ließen sie ihn eines Morgens einfach liegen. Schmidt lag in einem Stockbett oben, direkt neben der Stubentür. Bis zum Morgenapell waren es noch 15 Minuten. Mit einem Male kam er, durch die plötzliche Ruhe in der Stube in seinem Unterbewusstsein beunruhigt, langsam zur Besinnung. Er öffnete erst langsam ein Auge und sah als Erstes einen „großen Auszeichnungsknopf“, öffnete das zweite Auge und sah den dazugehörigen Sergeanten, ihren Ausbilder, rot im Gesicht wie eine Tomate. Der hatte sich zum Glück für Schmidt dieses Themas selbst angenommen, ihn ordentlich „flott“ gemacht, aber auf eine entsprechende Meldung höheren Ortes verzichtet. Allerdings hatte er dem Studium der Latrinen daraufhin etwas mehr Zeit als gewöhnlich gewidmet. Das hatte er dem Sergeanten Rabuner, einem witzigen Zeitgenossen, den sie alle, wenn sie unter sich waren, nur „Rapunzel“, nannten, hoch angerechnet. Dass der Sergeant Rabuner bereits in den ersten Kriegstagen gefallen war, sollte Schmidt nie erfahren.

Schmidt schaute, wie es typisch seiner Art entsprach, einige Augenblicke nach dem Aufwachen etwas bedröppelt umher. Hanke saß bereits putzmunter da und blätterte in seiner Zeitung vom Vortag. „So, so, bedeutende Geländegewinne vor Verdun“, las er mehr für sich laut eine Überschrift daraus vor.“ Sein eben erwachtes Gegenüber jedoch ging nicht darauf ein. Beim Blick aus dem Fenster stellte Schmidt aufgrund der ziemlich flachen Landschaft fest, dass sie schon weit in Frankreich sein mussten. Nicht dass die Landschaft keinen Reiz gehabt hätte, sie kam Schmidt für seine Verhältnisse einfach nur ein wenig sehr flach vor. Der Tag schien genauso schön zu werden wie der vorherige, mit bereits recht angenehmen Temperaturen. Hanke grinste Schmidt mit einem breiten Gesicht an. „Na, gut geschlafen?“ Schmidt bejahte dies und erzählte die Geschichte vom „Sergeanten Rapunzel“, worauf beide lachen mussten.

Vom Kriege nahm man beim Blick aus dem Fenster, abgesehen von unzähligen Nachschub-Planwagengespan-nen auf den Straßen, noch recht wenig wahr, ab und zu ein paar zerstörte Gehöfte. „Bald dürften wir in Metz sein“, stellte Hanke fest. Sie frühstückten, dazu bedienten sie sich ihrer Wegzehrungen, welche jeder für sich eingepackt hatte.

Langsam drang ein leises Grummeln durch den Fahrtlärm des Zuges, das Hanke sogleich fachkundig als „Deutsche Artillerie“, identifizierte. Schmidt überkam ein Kribbeln am gesamten Körper, als er sich dessen bewusst wurde, dass diese Geräusche Frontnähe bedeuteten. Er zündete sich eine Zigarette an, um sich etwas zu beruhigen. Sie passierten bereits die ersten Häuser von Metz. Das Grummeln wurde lauter. Schließlich erreichten sie ihren vorläufigen Bestimmungsort. Schmidt und Hanke packten ihre Sachen zusammen, schnallten sich ihre Koppel um und stiegen aus. Herrschte am Bahnhof in Köln schon emsiges Treiben, so konnte man das Treiben auf diesem Bahnhof am ehesten mit dem eines Ameisenhaufens vergleichen. Hanke deutete auf ein in deutscher Fraktur geschriebenes Schild mit der Aufschrift „Kommandantur“. „Ich werde mich mal nach einer Beförderungsmöglichkeit erkundigen“, sagte er dabei und verschwand sogleich, sein Gepäck bei Schmidt am Bahnsteig belassend.

Schmidt wurde immer nervöser, mahnte sich jedoch zur Ruhe, wie er es diese Tage immer öfter schon tun musste. Aus dem Grummeln hatte sich mittlerweile ein „Gewitter“, das am Aufziehen war, entwickelt. ,Ein unheimliches Geräusch„, dachte Schmidt. Er zündete sich wieder eine Zigarette an. Die mit ihnen angekommenen Regimenter machten sich nach erneut erfolgtem Vollzählichkeitsappell bereits zu Fuß, wie für Infanteristen üblich, auf den Marsch nach Verdun.

Schmidt stand, seine Zigarette rauchend, da und beobachtete den Bahnhofsbetrieb. Der Zug, mit dem sie gekommen waren, wurde bereits wieder zur Rückfahrt beladen, ebenso wie zwei weitere, die an den Bahnsteigen daneben standen, wie Schmidt zwischen den einzelnen Waggons erkennen konnte. Die „Passagiere“ der Rückfahrt waren hauptsächlich Verwundete, die überall auf den Bahnsteigen, teils auf Bahren, teils auf dem blanken Boden herumlagen und von Sanitätern reisefertig versorgt wurden. Sein Blick schweifte über die vielen, zum Großteil dick bandagierten Verletzten hin. ,Was für armselige Kreaturen„, dachte Schmidt bei deren Betrachtung. Moment mal … das ist doch … Ein Sanitäter verdeckte gerade das eben entdeckte, vermeintlich bekannte Gesicht. Da war es wieder! Tatsächlich! Schmidt fuhr es durch alle Glieder. Das ist doch der kleine Emmeran Stöckl aus seiner Heimatstadt, drei Klassen unter ihm auf der Schule! Er dachte gar nicht mehr an Hankes und sein Gepäck, sondern eilte wie ferngesteuert zu dem Burschen, den er, obwohl sie eigentlich zu den Jüngeren am Ort eher weniger Kontakt gehabt hatten, man war ja schließlich schon so erwachsen, ganz gut leiden hatte können. Schmidts und dessen Vater waren schon lange befreundet, und er hatte Emmeran einmal aus der Bedrängnis zweier berüchtigter Schläger in ihrem Wohnviertel geholfen. Als er näher kam, Stöckl lag ungefähr 20 Meter von ihm entfernt, lief es Schmidt eiskalt den Rücken hinunter. Was war nur aus dem kleinen Emmeran geworden! Er, der immer wohlgenährt gewesen war, mit den immer roten Backen eines Landburschen lag da und sah aus wie ein Gespenst! Nun war er vor ihm. „Ja, sag mal, was machst denn du für Sachen“, begrüßte er den Jüngeren ungeniert und in astreinem Dialekt. Als er ihn gerade ausgesprochen hatte, wollte sich Schmidt am liebsten selbst ohrfeigen für den tapsigen und eigentlich unangebrachten, dummen Spruch geben. Er sah nun das gesamte Elend vor sich liegen, kniete sich zu dem Kameraden hinunter. Der erkannte ihn jetzt erst. „Herr Leutnant“, hauchte er. „Herr Leutnant, du spinnst wohl, ich bin es, Rudi!“ sagte Schmidt fast ein wenig erschrocken darüber, welch übertriebene Ehrerbietung seine Leutnantsschulterstücke einem dem Tode geweihten, ehemaligen Schulkameraden immer noch abzuringen schienen. Er bemerkte, dass unter der Decke nicht mehr viel von Emmeran übrig geblieben sein musste. ,Mein Gott, und das ist erst der Anfang„, dachte er, wie musste es dort vorne nur zugehen! Dazu noch dieses ständig drohende Grollen, welches durch das Hallen, wie es Bahnhöfen zu eigen ist, noch verstärkt wurde. „Hast du was zu rauchen“, fragte ihn der gelbgesichtige Stöckl mit den eingefallenen Wangen und den herausgetretenen, starren Augen. Schmidt zündete sich eine Zigarette an und steckte sie Emmeran in den Mund. Er erkannte, dass der Kamerad scheinbar den rechten Arm und das rechte Bein verloren haben musste. Stöckl röchelte etwas wie „die Hölle“, genau konnte Schmidt es aber nicht verstehen, dann noch „eigene Ari.“ Schmidt begriff. Eine Träne lief über Emmerans Gesicht, während er sich mit seiner linken Hand am Arm des Leutnants einkrallte, und Schmidt musste sich sehr zusammennehmen, dass ihm nicht dasselbe passierte. Plötzlich bäumte sich der Verwundete auf. „Ich werde doch überleben, oder?! Ich komme doch jetzt nach Hause, gell Rudi?!“ Der brauchte jedoch kein Arzt zu sein, um zu spüren, dass Emmeran wohl nicht mehr lange zu leben hatte, sagte nur, so beruhigend es ging, denn er hasste an sich das Lügen, „aber klar wirst du leben, schau, jetzt bist du doch bald bei deiner Frau zu Hause, und die peppelt dich schon wieder hoch!“ Dann sah er Hanke aus der Kommandantur kommen und war sehr froh darüber, dass er nun ein Alibi hatte, sich von dem Freund zu verabschieden.

Hanke klaubte bereits sein Marschgepäck auf und blickte suchend umher, da er Schmidt nirgends sehen konnte. Schmidt verabschiedete sich vom „kleinen“ Emmeran im Bewusstsein, dass er ihn wohl niemals wiedersehen würde. Stöckl wollte ihn kaum loslassen, fast so, als wenn sich ein Toter an das Leben klammern möchte, Schmidt zerriss es fast das Herz, als er sich mit sanfter Gewalt von ihm lösen musste. Er stiefelte eilig die paar Schritte zu Hanke, der ihn beim Herankommen gleich ausmachte. „Alles klar, besser schlecht gefahren als gut marschiert! Wir können mit ’nem Planwagen mitfahren. Wird direkt von der Kommandantur aus losgeschickt. Papierkrieg Nachschub und all so’n Zeugs“! Schmidt war immer noch nicht ganz gefasst aufgrund des eben Erlebten, hob mechanisch sein Marschgepäck auf und folgte dem bereits losgeeilten Hanke.

Vor dem Bahnhofsgebäude stand schon ihr „Taxameter“, offenbar vom Kommandanturfeldwebel bereits eingewiesen. „Grüß Gott, die Herren!“ hieß der „Kutscher“ die beiden Männer vollkommen unmilitärisch willkommen, ohne dabei auch nur die geringsten Anstalten zu unternehmen, sich von seinem Kutschbock herunterzubequemen, um ihnen das Gepäck abzunehmen. Dieser Gruß des Wagenführers, eines Gefreiten, gab selbstverständlich sofort Aufschluss über dessen bayerische Herkunft, ließ aber natürlich vollkommen zu wünschen übrig. Die beiden Offiziere übersahen dies jedoch wohlwollend, froh darüber, dass sie überhaupt einen fahrbaren Untersatz gefunden hatten. Dieser Mann schien ja eine Type zu sein. „Wie, sagten Sie, war Ihr Name, Herr General?“, fragte Hanke ihn mit Augenzwinkern, während er dachte, dass es solche Zustände wohl nur im Königreiche Bayern geben würde.

Schmidt kam aus dem Grinsen nicht mehr heraus, er kannte diese laxe Art seiner Landsmänner nur zu gut. „Ich bin der Simmerl“, antwortete der stämmige Gefreite völlig emotionslos, und da „Simon“ nicht zu realisieren schien, worauf Hanke mit seiner Frage eigentlich hinauswollte, ließ es dieser dabei auch bewenden, um nicht am Ende doch noch disziplinarisch werden zu müssen. Sie warfen ihr Gepäck hinten auf den Wagen, stiegen danach selbst nach oben und machten es sich auf der Ladefläche so bequem wie möglich. Der Trainsoldat schnalzte mit der Zunge, schwang dabei die Zügel leicht über die mageren Hinterteile seiner zwei Zugtiere, worauf sich die beiden eher armseligen Geschöpfe der Gattung Ross, für die man bei der stolzen deutschen Kavallerie wohl keine Verwendung gefunden hatte, schwerfällig in Bewegung setzten. Das Gespann hieß „Jackel“, und „Liesel“, was die Männer dadurch erfuhren, dass „Simon“ diese von Zeit zu Zeit „antrieb“, indem er spröde liebevoll aus seinem dichten Schnauzer schnaubte „geh weiter, Liesel, du alte Schindermaz“ und „Jackel, roaß (lauf), du Bazi.“ Hanke hätte sich dabei jedes Mal am liebsten auf die Schenkel geklopft vor Amüsement, mittlerweile ein wenig zu Schmidts Missfallen, hatte er sich doch bisher so um militärisch korrekte Art gegenüber seinem preußischen Weggefährten bemüht, und dieses Trampeltier von Kutscher machte seine sämtlichen Bemühungen nun zunichte. Hanke verstand natürlich nur jedes zweite Wort vom Gefreiten „Simmerl“, und so musste Schmidt ihm übersetzen, wobei er allmählich zunehmend auch Spaß empfand. Schmidt suchte lange nach einer adäquaten Bedeutung für „Schindermaz“, als er keine fand, umschrieb er den Begriff mit „einem trägen, weiblichen Wesen“.

So holperten sie langsam über städtisches Kopfsteinpflaster hinaus zum Westrand der Stadt, darüber hinaus und weiter auf der Landstraße Richtung Étain in der Woëvre-Ebene, wo die Kommandanturen ihrer befohlenen Einheiten lagen.

In der Mitte der Straße in beiden Richtungen eine endlose, staubige Kolonne von Planwagen, links und rechts daneben jeweils Infanterie, die eine Seite zur Front marschierend, die andere von der Front kommend. Schmidt wunderte sich über die „flotte Sohle“, welche die Regimenter, die an die Front herangeführt wurden, an den Tag legten. Stramme Marschleistungen von 50 und mehr Kilometern am Tag waren keine Seltenheit. Die Landstraße war gut ausgebaut, alle paar Meter lagen Kieshaufen bereit, damit durch das Ausfahren verursachte Schäden schnell wieder ausgebessert werden konnten. Das Grummeln und Wummern aus unzähligen Langrohren aller Kaliber war jetzt bereits eindeutig als scheinbar niemals endendes Trommelfeuer zu erkennen, wobei auch eindeutig die Abschüsse der größeren Kaliber hörbar waren. Vor ihnen lag die Weite der Woëvre-Ebene.

So manches Mal musste sie rechts ranfahren, um vorbeipreschender berittener Artillerie Platz zu machen. Aus Richtung Verdun kamen ihnen hauptsächlich Verwundetentransporte entgegen, manchmal sehr abgekämpft anmutende, kleinere Einheiten, die wie geschlagene Hunde, abgekämpft und ausgebrannt, geradezu zurückschlichen, teilweise nur von Unteroffizieren angeführt. Vor wenigen Tagen waren diese „kleineren Einheiten“ noch stolze Regimenter mit Gefechtsstärken von bis zu 1.200 Mann gewesen, was Schmidt aber natürlich nicht wissen konnte. Für ihn sahen die Soldaten aus, als wären diese monatelang an der Front gewesen, und wurden nun zugweise in die Ruhelager zurückgeführt.

Plötzlich ein laut anschwellendes Pfeifen in der Luft. Ehe Schmidt begriff, was los war, sprangen der Gefreite und Leutnant Hanke, der nur „Raus!“ rief, bereits vom Wagen und verschwanden im Straßengraben. Schmidt tat es ihnen fast im selben Augenblick und instinktiv gleich. Kaum war Schmidt im Graben angekommen folgte eine fast unerträglich laute Detonation, welche ihm die Luft nahm und die Erde ringsherum erbeben ließ. Schmidt fühlte, wie im Augenblick der Explosion seine Lunge gegen seine Rippen gepresst wurde und wie sich sein Bauch wie in einem Raum, in dem Vakuum geherrscht hätte, einzog. Der extrem laute Knall ließ seine Ohren pfeifen. Splitter surrten über ihnen. Er fühlte sich wie in Trance, als er langsam wieder Herr seiner Sinne wurde. Die Männer rappelten sich hoch und klopften sich den Staub vom Körper. An den immer noch sichtbaren Staub- und Rauchschleiern über dem riesigen Krater von gut und gern 15 Metern Durchmesser erkannten sie, dass die Granate, wohl das Geschoss einer französischen 56-Zentimeter-Haubitze, auf einem Feld hinter ihnen in ungefähr 30 Metern Entfernung eingeschlagen, jedoch scheinbar keine Schäden an Mensch und Material verursacht hatte. Die Franzosen wussten natürlich genau um die deutschen Anfahrts- und Nachschubwege, und das Gelände an sich war ihnen selbstredend bestens bekannt. Mithilfe von Heißluftballons, die überall hinter beiden Fronten in der Luft standen, kundschaftete man das Hinterland des Gegners systematisch aus und belegte es mit Streu- und Störfeuer. Dies taten zwar die Deutschen auch, jedoch schoss man auf der „feldgrauen“ Seite trotzdem eher mehr auf Verdacht.

Der Krater, den die Granate geschlagen hatte, beeindruckte Schmidt. Er bemerkte, dass hier und dort bereits mehrere solcher riesigen Granatlöcher links und rechts der Straße klafften. Missmutig und schwerfällig, das Marschgepäck betrug immerhin ein Gewicht von zumindest 40 Kilogramm und mehr, kletterten nun auch die letzten Soldaten der Kolonne aus dem Graben, um ihren Marsch fortzusetzen.

„Nicht schlecht, Herr Specht“, bemerkte Hanke beim Aufsteigen auf die Ladefläche trocken. Schmidt war stolz auf sich selbst, dass er seinem ersten Geschoss, abgesehen von mächtigem Ohrensausen, so „heldenhaft“ getrotzt hatte. Vollgepumpt mit Adrenalin, empfand er ein innerliches Gefühl der Hyperaktivität. Er musste sich sogleich eine Zigarette anstecken, um sich zu beruhigen. Der Kutscher, der Gefreite Bihler, wie sie zwischenzeitlich doch noch erfahren hatten, quittierte den Vorfall mit einem typisch bayerischen „Sakra!“ musterte kurz seine Zugtiere, um sich zu vergewissern, dass diese keinen Schaden genommen hatten, und beruhigte seine geliebten Tiere, indem er ihnen zärtlich über die Nüstern strich und dabei murmelte „wos dean denn de Saubazén wieder mit meine arma Viecher, ha!?“ (so viel wie: Was machen denn diese Unmenschen mit meinen armen Tieren). Danach bestieg er erstaunlich sportlich seinen Kutschbock. Bihler „blies wieder zur Attacke“, wie Hanke süffisant grinsend bemerkte. So ging die Fahrt weiter, ohne dass jemand Schaden genommen hatte, akustisch begleitet vom ständigen Gefechtslärm der nahen Front.